Обновлено: 10.01.2023

Прикрепленные файлы: 1 файл

Тема дороги в произведениях русских писателей XVIII-XIX веков

Дорожная тема — одна из излюбленных русской литературы. К ней обращались почти все великие мастера художественного слова. В этой теме воплотились и народная философия, и взгляды авторов на проблемы истории и эстетики.

В литературе XVIII-XIX веков образ дороги представлен в разнообразных значениях. Это многообразие понятия дороги помогает читателю глубже осознать и понять величие творения классиков, их взгляды на жизнь и окружающее общество, на взаимодействие человека и природы. Пейзажные зарисовки, связанные с восприятием дороги, зачастую несут в себе идейную направленность всего произведения или отдельно взятого образа.

Дорога — это древний образ-символ, поэтому его можно встретить как в фольклоре, так и в творчестве многих писателей-классиков, таких, как А.С.Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н.А. Некрасов, Н.С. Лесков.

У другого классика — Петра Вяземского читаем:

3начение мотива дороги в русской литературе. Анализ произведений русской классики позволяет выделить в них мотив пути как один из элементов поэтики разных авторов. Дорога, уходящая в неизведанную даль, стала символом исканий человека и человечества. Это обусловило изображение пути как важного элемента композиции и содержания разных литературных произведений. Наиболее новаторское звучание в литературе первой половины XIX века мотив пути получил в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В трактовке поэта дорога истолковывается в самых разных значениях в соответствии с авторским замыслом и жанровой природой произведений. Его поэзия и проза насыщены описаниями пути, пейзажными зарисовками, где дорога становится лейтмотивом, образом, как конкретным, так и отвлеченным, рождающим море ассоциаций.

За свою короткую жизнь Пушкин совершил около 120 длинных и коротких поездок и проделал более 30000 верст пути. Свои путешествия Александр Сергеевич Пушкин совершал на лошадях в коляске или кибитке, как и многие герои, созданные его воображением. Дорожный пейзаж был неотъемлемой частью быта. Долгая езда, помимо неудобств и потраченного времени, давала возможность думать, наслаждаться родными пейзажами, поговорить с попутчиками, увидеть своими глазами жизнь народа, узнать истинную Россию, задуматься над ее будущим. Пушкин любил дорогу, которая для него и других писателей эпохи была школой жизни. Вот почему в разработке мотива пути поэт не только освоил литературные традиции, но и внес новаторские черты в осмысление знакомой темы.

Для Н. В. Гоголя дорога стала стимулом к творчеству, к поиску истинного пути человечества. Она символизирует надежду на то, что такой путь станет судьбой его потомков.

Образ дороги — символ, поэтому каждый писатель и читатель может воспринимать его по-своему, открывая всё новые и новые оттенки в этом многогранном мотиве.

Иногда мотив дороги сам по себе является одной из центральных тем произведений, целью которой является описание жизни России в определенный период времени. Мотив дороги вытекает из способа повествования — показа страны глазами героев.

Эволюция образа дороги. Русские дороги. Бесконечные, утомительные, способные успокоить и растревожить. Именно поэтому образ дороги занял особое место в русском фольклоре: он присутствует в песнях, сказках, былинах, пословицах.

Дорога в сознании русского народа связывалась с горем и страданиями: по дороге молодых парней угоняли в рекруты; по дороге крестьянин нес на базар свои последние пожитки; по дороге пролегал скорбный путь в ссылку.

Если бы перед нами был путевой дневник конкретного путешествия, такая композиция могла бы быть содержательной. Но книга Радищева — не дневник одного путешествия: она вобрала в себя весь опыт человека и писателя. Поэтому внешняя композиция в большой степени формальна, главы можно было бы считать взаимозаменяемыми: не все ли равно, на этой или на другой станции происходит встреча с тем или иным персонажем, читается тот или иной трактат. Внешняя композиция, обозначившая маршрут путешествия, имеет лишь формальное значение. Неизмеримо большую роль здесь играет композиция внутренняя, смысловая.

Пушкинская дорога. Пушкин — великий русский поэт. Его поэзия явилась воплощением свободолюбия, патриотизма, мудрости и гуманных чувств русского народа, его могучих творческих сил. Поэзию Пушкина отличает широкий размах тем, но очень четко можно проследить развитие отдельных мотивов, а образ дороги тянется красной ленточкой через все творчество поэта.

Чаще всего возникает образ зимней дороги и традиционно сопутствующие ему образы луны, ямщика и тройки.

По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит.

(«Зимняя дорога», 1826)

Я ехал к вам: живые сны

За мной вились толпой игривой,

И месяц с правой стороны

Сопровождал мой бег ретивый.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Дорога предстает перед читателем монотонной, скучной, что подтверждается следующими поэтическими строчками:

Ни огня, ни черной хаты…

Дорожные мотивы не только отражают странническую жизнь Пушкина, имеют не только частно-биографический смысл.

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Свою судьбу, странническую, скитальческую, поэт воспринимает в общерусском контексте: здесь и русское бездорожье как в прямом, так и в широком, историческом смысле, и капризы непредсказуемого русского климата в двух его ипостасях — природной и общественной, здесь и незащищенность личности от всякого рода неожиданностей, здесь и всероссийская беззаботность, равнодушие ко всякого рода комфорту и уюту:

Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит,

Иль мне в лоб шлагбаум влепит Непроворный инвалид.

Мы лучше поспешим на бал,

Куда стремглав в ямской карете

Уж мой Онегин поскакал.

Потом художественное время замедляется:

К несчастью, Ларина тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих,

И наша дева насладилась

Дорожной скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

Таким образом, исходя из анализа поэтического творчества поэта, можно сделать вывод, что мотив дороги в лирике А. С. Пушкина достаточно многообразен, образ дороги встречается во многих его произведениях, и каждый раз поэт представляет его в различных аспектах. Образ дороги помогает А.С. Пушкину показать и картины жизни, и усилить окраску настроения лирического героя.

Поэзия Лермонтова неразрывно связана с его личностью, она в полном смысле поэтическая автобиография. Основные черты лермонтовской природы: необыкновенно развитое самосознание, глубина нравственного мира, мужественный идеализм жизненных стремлений.

Дорога — это древний образ-символ, поэтому его можно встретить как в фольклоре, так и в творчестве многих писателей-классиков, таких, как А.С.Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н.А. Некрасов, Н.С. Лесков.

Тема реферата выбрана неслучайно: мотив дороги заключает в себе большой идейный потенциал и выражает различные чувства лирических героев. Все это и определяет актуальность данной темы.

Цель работы: раскрыть философское звучание различных оттенков мотива дороги в литературе ХΙХ века, проследить эволюцию мотива дороги, начиная от русского фольклора и заканчивая современными произведениями.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

— подробно познакомиться с произведениями заявленных писателей;

— изучить научно-критическую литературу по теме исследования;

— охарактеризовать роль дороги в раскрытии идей в произведениях классиков;

— представить художественные методы изображения дороги в произведениях писателей;

— скорректировать и провести подробный сопоставительный анализ материала.

Гипотеза: философское звучание мотива дороги способствует раскрытию идейного содержания произведений. Дорога является художественным образом и сюжетообразующим компонентом.

1. Роль дороги в произведениях русской классики

1.1 Символическая функция мотива дороги

Для Н. В. Гоголя дорога стала стимулом к творчеству, к поиску истинного пути человечества. Она символизирует надежду на то, что такой путь станет судьбой его потомков.

Образ дороги — символ, поэтому каждый писатель и читатель может воспринимать его по-своему, открывая всё новые и новые оттенки в этом многогранном мотиве.

1.2 Композиционная и смысловая роли образа дороги

2. Эволюция образа дороги

2.1 Допушкинский период

Русские дороги. Бесконечные, утомительные, способные успокоить и растревожить. Именно поэтому образ дороги занял особое место в русском фольклоре: он присутствует в песнях, сказках, былинах, пословицах:

Уж по той ли дороженьке по широкой

Еще шли-прошли солдаты новобраны,

Идучи, они солдаты плачут,

Во слезах они дороженьки не видят.

Уж как шло горе по дороженьке,

Оно лыком, горе, связано

И мочалом препоясано…

Дорога в сознании русского народа связывалась с горем и страданиями: по дороге молодых парней угоняли в рекруты; по дороге крестьянин нес на базар свои последние пожитки; по дороге пролегал скорбный путь в ссылку.

2.2 Золотой век русской литературы

Чаще всего возникает образ зимней дороги и традиционно сопутствующие ему образы луны, ямщика и тройки.

По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит.

(«Зимняя дорога», 1826)

Я ехал к вам: живые сны

За мной вились толпой игривой,

И месяц с правой стороны

Сопровождал мой бег ретивый.

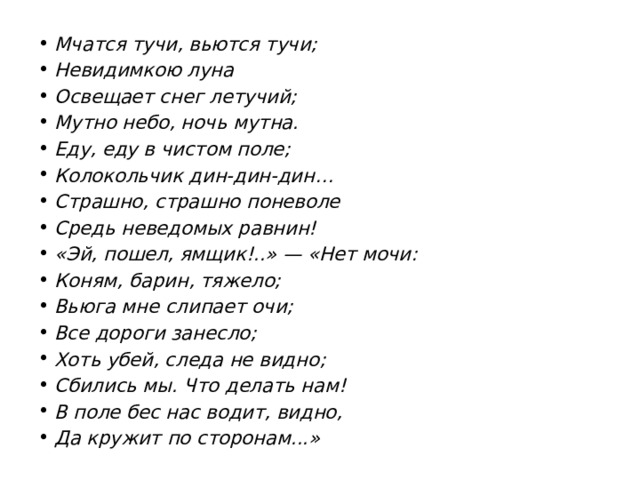

Мчатся тучи, вьются тучи;

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Грустно, Нина: путь мой скучен,

Дремля смолкнул мой ямщик,

Отуманен лунный лик.

(«Зимняя дорога», 1826)

А сама дорога предстает перед читателем монотонной, скучной, что подтверждается следующими поэтическими строчками:

Ни огня, ни черной хаты…

Закружились бесы разны,

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Разлука ждет нас у порогу,

Зовет нас дальний света шум,

И каждый смотрит на дорогу

С волненьем гордых, юных дум.

Нам разный путь судьбой назначен строгой;

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:

Но невзначай проселочной дорогой

Мы встретились и братски обнялись.

(«19 октября», 1825)

В любовной лирике дорога — это разлука или преследование:

За нею по наклону гор

Я шел дорогой неизвестной,

И примечал мой робкий взор

Следы ноги ее прелестной.

А поэтическая дорога становится символом свободы:

Ты царь: живи один.

Иди, куда влечет тебя свободный ум.

Дорога-судьба, свободный путь, топографическая и любовная дороги составляют единое карнавальное пространство, в котором движутся чувства и эмоции лирических героев.

Мы лучше поспешим на бал,

Куда стремглав в ямской карете

Уж мой Онегин поскакал.

Потом художественное время замедляется:

К несчастью, Ларина тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих,

И наша дева насладилась

Дорожной скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

Им овладело беспокойство,

Охота к перемене мест

(Весьма мучительное свойство,

Немногих добровольный крест).

В романе поднимается и социальный аспект мотива:

Теперь у нас дороги плохи,

Мосты забытые гниют,

На станциях клопы да блохи

Заснуть минуты не дают.

Таким образом, исходя из анализа поэтического текста поэта, можно сделать вывод, что мотив дороги в лирике А. С. Пушкина достаточно многообразен, образ дороги встречается во многих его произведениях, и каждый раз поэт представляет его в различных аспектах. Образ дороги помогает А.С. Пушкину показать и картины жизни, и усилить окраску настроения лирического героя.

2.2.2 Лермонтовская тема одиночества сквозь призму мотива дороги

Поэзия Лермонтова неразрывно связана с его личностью, она в полном смысле поэтическая автобиография. Основные черты лермонтовской природы: необыкновенно развитое самосознание, глубина нравственного мира, мужественный идеализм жизненных стремлений.

Мотив одиночества. Одиночество — один из центральных мотивов поэта: «Остался я один — / Как замка мрачного, пустого / Ничтожный властелин» (1830), «Одинок я — нет отрады» (1837), «И некому руку подать / В минуту душевной невзгоды» (1840), «Один и без цели по свету ношуся давно я» (1841). Это было гордое одиночество среди презираемого света, не оставляющее путей для активных действий, воплощенное в образе Демона. Это было трагическое одиночество, отразившееся в образе Печорина.

Лермонтовское одиночество, проходя сквозь призму мотива дороги, теряет трагическую окрашенность вследствие поиска лирическим героем гармонии с вселенной.

2.2.3 Жизнь — дорога народа в произведениях Н. А. Некрасова

В 1846 году написано стихотворение “Тройка”. “Тройка” — это пророчество и предостережение крепостной девушке, по молодости еще мечтающей о счастье, на минуту забывшей, что она “крещеная собственность” и счастья ей “не положено”.

Стихотворение открывается риторическими вопросами, обращенными к деревенской красавице:

Что ты жадно глядишь на дорогу

В стороне от веселых подруг.

И зачем ты бежишь торопливо

За промчавшейся тройкой вослед.

По дороге жизни мчится тройка-счастье. Летит оно мимо красивой девушки, жадно ловящей его каждое движение. В то время как у любой русской крестьянки судьба давно предрешена свыше, и никакая красота не в силах ее изменить.

Поэт рисует типичную картину ее будущей жизни, до боли знакомой и неизменной. Автору тяжело сознавать, что время проходит, но не изменяется этот странный порядок вещей, настолько привычный, что не обращают на него внимания не только посторонние, но и сами участники событий. Крепостная женщина научилась терпеливо переносить жизнь как небесную кару.

Дорога в стихотворении отнимает у человека счастье, которое быстрой тройкой уносится прочь от человека. Совершенно конкретная тройка становится авторской метафорой, символизирующей быстротечность земной жизни. Она проносится так молниеносно, что человек не успевает осознать смысл своего существования и не может ничего изменить.

Покинув путь губительный,

Нашел бы путь иной

И в труд иной — свежительный —

Поник бы всей душой.

Но несчастного крестьянина окружает одна несправедливость, подлость и ложь, и потому нет ему другой дороги:

Но мгла отвсюду черная

Одна открыта торная

Дорога к кабаку.

Дорога вновь выступает в роли креста человека, который он вынужден нести всю жизнь. Одна дорога, отсутствие выбора иного пути — судьба несчастных, бесправных крестьян.

Развязали кошли пилигримы,

Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,

И пошли они, солнцем палимы,

Разводя безнадежно руками…

Образ дороги символизирует нелёгкий путь многострадального русского народа:

Стонет он по полям, по дорогам,

Стонет он по тюрьмам, по острогам,

В рудниках, на железной цепи;

Но в душе автора живёт надежда на пробуждение великого народа:

Что же значит твой стон бесконечный?

Ты проснешься ль, исполненный сил…

Небо, ельник и песок —

Но нет в этих строчках безысходной горечи, а далее следуют такие слова:

Это многих славных путь.

Гудит! Что море синее,

Тема и образ дороги-пути так или иначе связаны с различными персонажами, группами персонажей, с коллективным героем произведения. В мире поэмы оказались освещенными и как бы сцепленными между собой такие понятия и образы, как путь – толпа – народ – старый и новый миры – труд – мир. Раздвижение жизненных впечатлений мужиков-спорщиков, рост их сознания, перемена взглядов на счастье, углубление нравственных понятий, социальное прозрение – все это тоже связано с мотивом дороги.

Сила в ней скажется

Вынесет все, что Господь ни пошлет!

Вынесет все— и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Мысль о духовном пробуждении народа, прежде всего крестьянства, неотвязно преследует поэта и проникает во все главы его бессмертного произведения.

Пронизывающий произведения поэта образ дороги приобретает у Некрасова дополнительный, условный, метафорический смысл: он усиливает ощущение перемен в духовном мире крестьянина.Через все творчество поэта проходит идея: жизнь— это дорога и человек постоянно находится в пути.

Но это абсолютно разные дороги. В начале поэмы это дорога одного человека, конкретного персонажа — Павла Ивановича Чичикова. В конце — это дорога целого государства, России, и даже больше, дорога всего человечества, перед нами предстает метафорический, иносказательный образ, олицетворяющий постепенный ход всей истории.

Эти два значения как две крайние вехи. Между ними располагаются множество других значений: и прямых, и метафорических, образующих единый, сложный образ гоголевской дороги.

Переход от конкретного к общему плавен, почти незаметен. Дорога, по которой едет Чичиков, бесконечно удлиняясь, рождает мысль обо всей Руси. Далее этот монолог перебивается другим планом: «… И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!

— Держи, держи, дурак!- кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший на встречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — и, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как

чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух.

А теперь поговорим подробнее о метафорических смыслах образа дороги у Н.В.Гоголя. Вначале о том, который равнозначен жизненному пути человека.

Образ народа метаморфически связан с образом дороги.

«Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?

2.3 Развитие мотива дороги в современной литературе

Всё находится в движении, в непрерывном развитии, развивается и мотив дороги. В ХХ веке он был подхвачен такими поэтами, как А. Твардовский, А. Блок, А. Прокофьев, С. Есенин, А. Ахматова. Каждый из них видел в нём всё новые и новые неповторимые оттенки звучания. Продолжается формирование образа дороги и в современной литературе.

Геннадий Артамонов, курганский поэт, продолжает развивать классическое представление образа дороги как жизненного пути:

Сегодня в нашем классе тишина,

Присядем перед дальнею дорогой,

Отсюда начинается она,

Уходит в жизнь от школьного порога.

Вдоль Тобола иду по тропинке,

На душе непонятная грусть.

Невесомо плывут паутинки

В свой осенний неведомый путь.

Мы сами себе звезды выбираем,

За светом их по тропочкам бредём,

Себя в пути теряем и ломаем,

Но всё равно идём, идём, идём…

Движенье — смысл мирозданья!

А встречи — это вёрсты на пути…

Перепутья, пути, остановки,

Вёрсты лет в полотне бытия.

В современной литературе образ дороги приобрёл новое оригинальное звучание, всё чаще поэты прибегают к использованию тропинки, что может быть связано со сложными реалиями современной жизни. Авторами продолжается осмысление человеческой жизни как пути, который нужно пройти.

Внешний облик героя напоминает русского богатыря Илью Муромца, а неуемная жизненная сила Флягина, требующая выхода, наталкивает читателя на сравнение со Святогором. Он так же, как и богатыри, несет в мир доброту. Таким образом, в образе Флягина происходит развитие фольклорных традиций былин.

Сравнивая между собой Онегина и Флягина, можно прийти к выводу, что эти герои — противоположности, представляющие собой яркие примеры двух типов странников. Флягин отправляется в жизненный путь, чтобы повзрослеть, окрепнуть душой, в то время как Онегин бежит от себя, от своих чувств, прикрываясь маской равнодушия. Но их объединяет дорога, по которой они следуют на протяжении всей жизни, дорога, трансформирующая души и судьбы людей.

Дорога — образ, используемый всеми поколениями писателей. Зарождался мотив ещё в русском фольклоре, далее он продолжал своё развитие в произведениях литературы ХVΙΙΙ века, был подхвачен поэтами и писателями ХIХ столетия, не забыт он и сейчас.

В творчестве М. Ю. Лермонтова мотив дороги символизирует обретение лирическим героем гармонии с природой и с собой. А у Н. А. Некрасова дорога отражает духовное движение крестьян, поиск, испытание, обновление. Очень много значила дорога и для Н. В. Гоголя.

Таким образом, философское звучание мотива дороги способствует раскрытию идейного содержания произведений.

Немыслима дорога без странников, для которых она становится смыслом жизни, стимулом к развитию личности.

Итак, дорога — это художественный образ и сюжетообразующий компонент.

Дорога — это источник перемен, жизни и подспорье в трудную минуту.

Дорога — это и способность к творчеству, и способность к познанию истинного пути человека и всего человечества, и надежда на то, что такой путь удастся найти современникам.

Андреев-Кривич. С. А. Всеведенье поэта [Последний год. Последние месяцы]: жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова / С. А. Андреев-Кривич. — М.: Советская Россия, 1973

Бугров. Б. С. Русская литература ХΙХ — ХХ веков / Б. С. Бугров, М. М. Голубков. — М.: Аспект-Пресс, 2000

Манн. Ю. Постигая Гоголя [Что означает гоголевский образ дороги] / Ю. Манн. — М.: Аспект-Пресс, 2005

Манн. Ю. Смелость изобретения [Что означает гоголевский образ дороги] / Ю. Манн. — М.: Детская литература, 1985

Манн. Ю. В поисках живой души [Снова в дороге] / Ю. Манн. — М.: Книга, 1987

Гоголь Н. В. Мёртвые души / Н. В. Гоголь. — М.: Правда, 1984

Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени / М. Ю. Лермонтов. — М.: Просвещение, 1984

Лесков Н. С. Очарованный странник: повести и рассказы / Н. С. Лесков. — М.: Художественная литература, 1984

Некрасов Н. А. Стихотворения. Кому на Руси жить хорошо / Н. А. Некрасов. — М.: Детская литература, 1979

Пушкин. А. С. Стихотворения / А. С. Пушкин. — Екатеринбург: Ладъ, 1994

Ступина В. Н. Современная литература Зауралья последнего десятилетия: новые имена: хрестоматия / В. Н. Ступина. — Курган: ИПК и ПРО, 2005

Д ля многих героев русской литературы XIX века дорога, путешествия являются неотъемлемой частью жизни, и, может быть, именно поэтому умный, добрый, но вялый и бездеятельный Илья Ильич Обломов в одноимённом романе И.А. Гончарова выглядит атипично (не случайно в произведении показан его антипод — энергичный, постоянно находящийся в движении Андрей Штольц), а критики называют Обломова “лишним человеком среди лишних людей”.

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Но постепенно седоков охватывает тревога (“сбились мы… Что делать нам!”), даже отчаяние, переданное автором с помощью монотонного повторения слов (“мчатся тучи, вьются тучи”, “мутно небо, ночь мутна”, “еду, еду”, “страшно, страшно”, “вьюга злится, вьюга плачет”) и целых четверостиший, и реальная зимняя ночь наполняется фантастическими образами из народной мифологии, которую А.С. Пушкин, воспитанный няней-сказительницей, конечно же, хорошо знал. Здесь и одинокий бес, который “дует, плюет… в овраг толкает одичалого коня”, и множество бесов, которые мчатся “рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце” лирического героя, и ведьма, и домовой. Остановились измученные лошади, отчаялся найти дорогу ямщик. Чем закончится метельная зимняя ночь? Неизвестно. Пока же хаос вьюги, снежная буря, жалобное завывание ветра, превратившиеся в сознании лирического героя в фантасмагорическую картину торжества нечистой силы, кажутся бесконечными…

Опять, как в годы золотые,

Три стёртых треплются шлеи,

И вязнут спицы расписные

В расхлябанные колеи…

Поэт со счастливой гордостью признаётся в любви к “нищей” родине. Он ощущает своё слияние с ней и рад тому, что “невозможное возможно, дорога долгая легка”, когда Россия, с лесом и полем, в “плате узорном до бровей”, подарит уставшему путнику “мгновенный взор из-под платка”. И, наконец, как олицетворение вершины неистового движения блоковской России представляется метафорический образ “степной кобылицы”, летящей “сквозь кровь и пыль” вперёд, в непокой, потому что “покой нам только снится”, а ждёт отечество “вечный бой”.

Мотив дороги звучит в двух значительнейших произведениях 19 века. Это – ” Мертвые души ” Н. В. Гоголя и ” Кому на Руси жить хорошо ” Н. А. Некрасова. В “Кому на Руси жить хорошо” Некрасов показывает жизнь всей Руси через путешествие семи вольнообязанных мужиков по нескольким деревням.

Сюжет поэмы – фольклорный. Главные герои поэмы – крестьяне, ибо они в ту эпоху были самым многочисленным классом в России. Несколько деревень, по которым проходят мужики, символизируют собой всю крестьянскую Россию.

Образ дороги в этом

произведении не выходит на первый план. Это лишь связующая нить между отдельными пунктами путешествия. Некрасов живо сочувствует всему, что происходит с путешественниками, идет рядом с ними, “вживается” в образ каждого своего героя (будь то Матрена Тимофеевна, Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорусский, Яким Нагой, холоп Яков, Гриша Добросклонов), живет его жизнью, сопереживает ему.

Образ дороги здесь – традиционный символ жизненного пути. Это ярко видно на примере образа Гриши Добросклонова. Перед Гришей стоит вопрос, какой жизненный путь выбрать: “Одна просторная дорога – торная, страстей

раба, по ней громадная, к соблазну жадная идет толпа”, “Другая – тесная, дорога честная, по ней идут лишь души сильные, любвеобильные, на бой, на труд”.

Итог – “сманила Гришу узкая, извилистая тропочка”. Он выбрал путь народного заступника, на котором “ему судьба пророчила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку да Сибирь”.

В “Мертвых душах” Н. В. Гоголь ставил перед собой задачу показать всю Русь. Но показывает он лишь небольшой ее кусочек – уездный город и его окрестности. Основное действующее сословие – мелкопоместное дворянство. Здесь также связующей нитью между этапами повествования является дорога.

Так, поэма “Мертвые души” начинается с описания дорожной брички; основное действие главного героя – путешествие. Ведь только через путешествующего героя, через его странствия можно было выполнить поставленную глобальную задачу: “объять всю Русь”. Тема дороги, путешествия главного героя имеет в поэме несколько функций.

Конечно же, это прием чисто композиционный, связывающий главы воедино. Также описания дороги, ведущей в то или иное поместье, предворяет описание самих помещиков, настраивает читателя на определенный лад.

В седьмой главе поэмы автор снова обращается к образу дороги, и здесь этот образ открывает лирическое отступление поэмы: “Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками…”

Далее Гоголь сравнивает два пути, избранных писателями. Один выбирает путь проторенный, на котором его ждет слава, почести, рукоплескания. “Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми гениями мира…” Но “нет пощады у судьбы” для тех писателей, которые выбрали совсем иной путь: они дерзнули вызвать наружу все, “что ежеминутно пред очами и что не зрят равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога…” В этом лирическом отступлении тема дороги вырастает до глубокого философского обобщения: выбора поприща, пути, призвания.

Дорога – это композиционный стержень произведения. Бричка Чичикова – символ однообразного кружения сбившейся с прямого пути души русского человека. А проселочные дороги, по которым эта бричка колесит, – не только реалистическая картина российского бездорожья, но и символ кривого пути национального развития. “Птица-тройка” и ее стремительный лет противопоставлена бричке Чичикова и ее однообразному кружению по бездорожью от одного помещика к другому. “Птица-тройка” – символ национальной стихии русской жизни, символ великого пути России в мировом масштабе.

Но эта дорога – уже не жизнь одного человека, а судьба всего русского государства. Сама Русь воплощена в образе птицы-тройки, летящей в будущее: “Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета…Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься. и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ.

Не дает ответа… летит мимо все, что ни есть на земле… и дают ей дорогу другие народы и государства”.

В своих поэмах Н. В. Гоголь и Н. А. Некрасов решили обзорно показать жизнь всей Руси. В “Мертвых душах” тема дороги – основная философская тема, а все остальное повествование – лишь иллюстрация к тезису “дорога есть жизнь”. Как и в “Мертвых душах”, в поэме Некрасова тема дороги является связующей.

В обоих произведениях образ дороги выполняет роль символа жизненного пути. “Песни о двух дорогах” в “Кому на Руси жить хорошо”, бесспорно, перекликается по тематике с лирическим отступлением из поэмы Гоголя о выборе пути писателем.

Некрасов, так же как и Гоголь, восхищается людьми, избравшими второй, более трудный путь. Однако Некрасов, поднимая острые, насущные проблемы в своем произведении, не придает теме дороги большого значения (в основном повествовании она является всего лишь композиционным приемом), Гоголь же, напротив, поднимается над жизненной суетой и показывает жизнь широко, обзорно, не вдаваясь в конкретику, именно как путь, как дорогу. В обеих поэмах тема дороги является связующей, стержневой, но для Некрасова важны судьбы людей, связанных дорогой, а для Гоголя важна дорога, связывающая все в жизни.

В “Кому на Руси жить хорошо” тема дороги является художественным приемом, в “Мертвых душах” – главной темой, сутью произведения.

Читайте также:

- Сочинение на тему куда мог поехать чацкий

- Сочинение что значит быть сильной личностью бесприданница

- Мой любимый мюзикл сочинение

- Проблемы понятия искусства сочинение

- Добро и зло в сказке красная шапочка сочинение

Вы находитесь здесь: Главная » ЕГЭ. Задание 9. Тема дороги в литературе. Общие размышления.

Тема дороги в литературе.

Тема дороги в литературе.

Слова «дорога», «путь» многозначны: это может быть и конкретное пространство, которое проходит, проезжает человек от одного пункта к другому; но это и этапы жизни как отдельного человека, так и всего народа, страны.

Тема дороги– одна из ведущих в русской литературе. Роль данного образа-символа различна в произведениях.

- Мотив дороги помогает лучше раскрыть внутренний мир героя, ведь именно в дороге герой часто размышляет о смысле жизни, строит планы на будущее, видит красоту окружающего пейзажа, познаёт что-то новое, высказывает свои взгляды. Яркий пример – поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души».

- Дорога как символ Родины, её необъятных просторов. Именно за Русскую землю идёт воевать с половцами дружина князя Игоря Новгород-Северского («Слово о полку Игореве»), чтобы отомстить кочевникам за обиды, нанесённые русскому народу, и «зачерпнуть шеломом Дону».

- Людям всегда было свойственно желание узнать, а какие есть ещё страны, как живут люди «за океаном». Дорога в произведениях становится символом огромного желания познать мир, познакомиться с другими странами и народами. Путешествует по дорогам, проходящим по территориям «заморских стран» купец Афанасий Никитин («Хождение за три моря»), удивляется красоте невиданной, но понимает, что нет ничего краше и дороже родной земли.

- Тема дороги, путешествия используется авторами и как способ всесторонне показать Россию, её самые дальние уголки, поднять политические проблемы. Так в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Радищев сумел показать ужасы крепостничества, объединив главы образом «чувствительного» путешественника. Ищут счастливых людей герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», да не так-то много таковых среди народа, слишком тяжела доля простых людей.

- Дорога как символ выбранного человеком жизненного пути. Свой путь избрал Гриша Добросклонов в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — пусть борьбы за счастье народное.

- Наконец, дорога – это путь страны, всего народа. Яркий пример- лирическое отступление в «Мёртвых душах» Н.А. Гоголя, в котором Россия представляется автору «птицей-тройкой».

Таким образом, мотив дороги – один важных в русской литературе. Роль образа-символа дороги различна в произведениях, исходя из замыслов авторов, тех проблем, которые они поднимают в своих творениях.

Примеры АРГУМЕНТОВ ЗДЕСЬ.

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

Итоговое сочинение 2021

- Слова «дорога», «путь» многозначны: это может быть и конкретное пространство , которое проходит, проезжает человек от одного пункта к другому; но это и этапы жизни как отдельного человека , так и всего народа, страны .

- Тема дороги– одна из ведущих в русской литературе. Роль данного образа-символа различна в произведениях.

- Мотив дороги помогает лучше раскрыть внутренний мир героя , ведь именно в дороге герой часто размышляет о смысле жизни, строит планы на будущее, видит красоту окружающего пейзажа, познаёт что-то новое, высказывает свои взгляды.

Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»

- Важна дорога, по которой Чичиков бесконечно “колесит” на своей бричке с кривыми колесами; дорога как путь , по которому движется птица-тройка, Русь и русский народ, отдельный человек .

- Мотив дороги в поэме очень многогранен. Образ дороги воплощается в прямом, непереносном значении — это то ровная дорога , по которой мягко едет рессорная бричка Чичикова («Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку»), то ухабистые проселки, а то и непролазная грязь, в которую вываливается Чичиков, добираясь к Коробочке: «Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку».

- Тема дороги в поэме «Мертвые души» является символом динамичного движения, она характеризует вечное развитие, жизнь.

- Главный персонаж плутает на развилках.

- Автор указывает на ошибочный выбор жизненного пути (бездуховное накопительство) .

- Путь спасал, выносил тонущего или погибающего Чичикова, выступая в роли соломинки.

- В конце поэмы дорога ассоциируется ассоциируется с образом России. Дорога символизирует исторический путь , его значение в общественной жизни народа, международные ориентиры страны.

- Писатель задается вопросами: как будет жить Русь дальше, возможно ли изменить ее судьбу? Он не может ответить на них, события неподвластны людям.

- «…Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа…»

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

- В поэме мотив дороги воспринимается как буквально (мужики идут по дороге от одного героя к другому), так и символически (счастье, поиск жизненного пути).

- Ищут счастливых людей герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», да не так-то много таковых среди народа, слишком тяжела доля простых людей.

- Дорога как символ выбранного человеком жизненного пути .

- Свой путь избрал Гриша Добросклонов в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — пусть борьбы за счастье народное.

- Наконец, дорога – это путь страны, всего народа.

- Дорога – это всегда изменение, прогресс, движение. И в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» мысль автора движется от темных сторон русской жизни к светлым.

- Отрицательные стороны жизни связаны с прошлым, положительные – с будущим.

Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»

- Несмотря на бесчисленное количество дорог, пройденных героями этого произведения, здесь более важную роль все-таки играет дорога метафорическая — жизненный путь, “путь духовных исканий” , который проходит каждый из главных героев романа.

- Одним из самых любимых героев Л.Н. Толстого в романе-эпопее «Война и мир» является князь Андрей Болконский. Обращаясь к нему, Кутузов дал следующую характеристику его судьбы: «Твоя дорога – это дорога чести».

- Андрей Болконский совершал ошибки, однако он никогда не делал того, что противоречило бы его жизненным убеждениям на определенном этапе жизни.

- Князь Андрей умер после того, как нашел смысл жизни, перед смертью он оставил все обиды, пришел к христианскому всепрощению, что подчеркивает мысль о том, что жизненный путь Андрея Болконского – это дорога честного человека.

- Судьба Андрея Болконского заставляет задуматься над тем, что взлеты и падения – неотъемлемая часть жизни каждого человека, что невозможно сразу же определить верный путь, который принесет человеку счастье, что поиски собственного «я» могут быть очень долгими, и именно в этом заключается жизненный путь человека, смыслом жизни которого в широком смысле можно считать поиски смысла собственного существования: «Кто я? Зачем я?»

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

- Дорогой чести идет и герой А.С.Пушкина Петр Гринёв.

- Это прежде всего честное служение своему Отечеству .

- В напутствиях сыну Гринёв-отец особенно подчёркивает необходимость соблюдения чести: «Служи верно, кому присягаешь, слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся и помни пословицу: «Береги платье снову, а честь смолоду». Это напутствие отца остаётся с Гринёвым на всю жизнь и помогает Петруше не сбиться с правильного пути.

- Итак, пословица «Береги честь смолоду, а платье снову» имеет значение жизненного талисмана, помогающего преодолевать суровые жизненные испытания.

- Жизненная дорога Гринёва – это дорога чести, совести, правды. Несмотря на ошибки героя, перед нами образ честного, доброго, отважного человека, способного на истинные чувства, живущего по совести.

И.С. Тургенев «Отцы и дети»

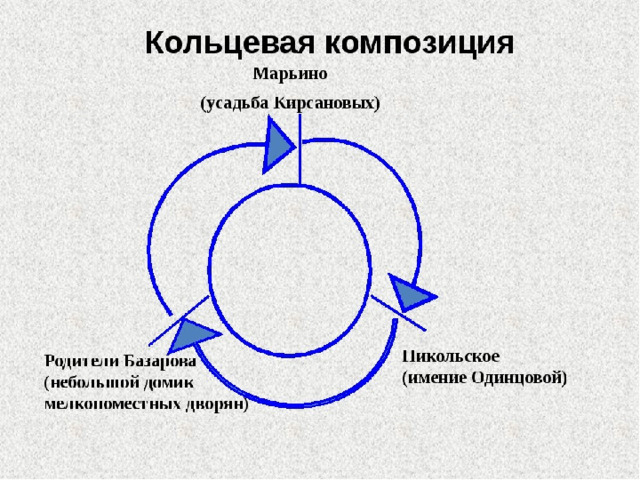

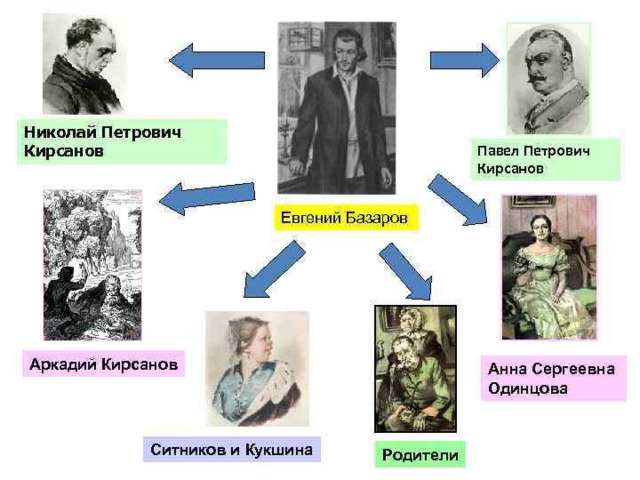

- В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» для понимания авторского замысла важен лейтмотив дороги, который носит замкнутый характер .

- Главный герой Евгений Базаров сначала оказывается в Марьино, имении Кирсановых, затем отправляется в Никольское, имение Одинцовой, после – в родительский дом. Далее автор отправляет Базарова по этому же кругу во второй раз, делая это неслучайно.

- Мотив дороги помогает И.С. Тургеневу в раскрытии внутреннего мира Евгения Базарова. Через физическое движение показано движение духовное .

- Дорога становится символическим отражением внутренних переживаний Базарова и его изменений.

- Автор демонстрирует несостоятельность нигилистических воззрений Базарова.

- Дважды проходя по кругу «Марьино – Никольское – родительский дом», главный герой в похожих ситуациях с одними и теми же людьми ведет себя по-разному.

- И.С. Тургенев отображает внутренние изменения Базарова, несмотря на то, что тот старался отрицать их и подавлять в себе.

- Роман «Отцы и дети» заставляет задуматься над тем, что внутренние изменения необходимы в жизни человека. Движение – жизнь, застой – безнравственность.

- Иван Сергеевич Тургенев не дает прямых ответов на вопросы, а предоставляет самим читателям сделать выбор.

- “ Всякий человек сам себя воспитать должен – ну хоть как я”, – заявляет Базаров Аркадию.

- Роман “Отцы и дети” учит нас, как стать настоящим человеком, как рассмотреть, не пропустить самое важное в жизни, как не допустить ошибок, которые исправить мы можем оказаться не в силах.

И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»

- Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» начинается с информации о том, что главный герой вместе с женой и дочерью отправляются в двухлетнее путешествие в Старый Свет.

- Местом действия всего повествования является корабль «Атлантида», на котором отправляются в путешествие семья господина из Сан-Франциско и другие знатные, богатые и влиятельные люди.

- В рассказе продемонстрирован жизненный путь господина из Сан-Франциско, если его можно так назвать. Отмечается, что герой в свои 58 лет только «приступал к жизни», возлагая большие надежды на будущее.

- И.А. Бунин подчеркивает, что господин из Сан-Франциско внутренне уже был мертв , что за свои 58 лет он не жил по-настоящему.

- Накапливая деньги и мечтая о жизни, господин из Сан-Франциско не задумывался о том, что времени на жизнь может больше не остаться.

- «У счастья нет завтрашнего дня , у него нет и вчерашнего , оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть только настоящее. И то не день . А мгновение»,- утверждает И. С. Тургенев в повести «Ася».

- Существование господина из Сан-Франциско нельзя назвать истинной жизнью. Автор показывает, что главный герой закончил свой жизненный путь , так его и не начав .

- Завершение жизненного пути никак не влияет на жизнь всего общества: люди, путешествующие на корабле, продолжали веселиться и получать удовольствия от жизни, сразу же забыв о господине из Сан-Франциско.

- В рассказе выражается мысль о том, что за внешним богатством жизни на самом деле скрывается пустота и никчемность существования, которое даже нельзя назвать жизнью.

- Бунин И.А. учит тому, что богатство нужно

только живым, а на тот свет его не возьмешь,

учит совмещать работу и отдых, жить полноценной духовной жизнью.

М.А.Шолохов «Судьба человека»

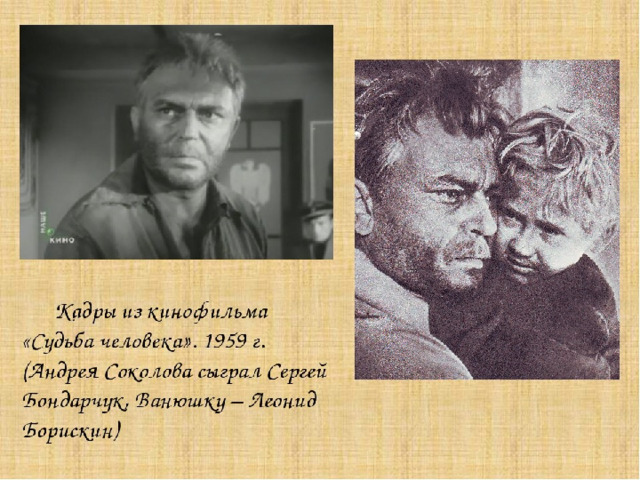

- Рассказ имеет название «Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова» неслучайно.

- Автору было важно показать, что произошедшие в жизни главного героя события не были исключением, что с такими трудностями и несчастьями сталкивались все люди, жизнь которых была изменена войной. Образ Андрея Соколова можно назвать собирательным, его судьба – это судьба всего советского народа.

- М.А. Шолохов показывает, с каким горем пришлось столкнуться Андрею Соколову на жизненном пути, однако главный герой не опустил руки, он продолжил жить, несмотря ни на что, поскольку понимал, что жизнь , которой многие его соотечественники лишились во время Великой Отечественной войны, – самое ценное, что есть у человека .

- О том, что жизненный путь Андрея Соколова продолжается, говорит финал рассказа, в котором описывается, как главный герой и Ванюшка, который дал Андрею Соколову новый смысл жизни, прощаются с рассказчиком и продолжают путь.

- Таким образом, история Андрея Соколова символизирует жизненный путь всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

- Завязкой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» является возращение центрального персонажа Александра Чацкого из-за границы в Москву.

- 3 года «странствий по свету» оказали огромное влияние на мировоззрение главного героя.

- За рубежом Чацкий получил хорошее образование, там он увидел, что можно жить по-другому , поняв, что Россия отстает в развитии от европейских стран, что она нуждается в переменах .

- Чацкий — выразитель передовых идей своего времени. « Век нынешний » и « век минувший » постепенно вступали в смертельную схватку между собой. Передовое дворянство было обществом умных, честных людей.

- Именно эти дворяне через год после написания комедии вышли на Сенатскую площадь и открыто выступили против самодержавия. …

- Чацкий – истинный патриот своей страны. Он утверждает: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

- Видя, как подобные Молчалину люди занимают высокое положение в обществе («А впрочем, он дойдет до степеней известных, // Ведь нынче любят бессловесных»; «Молчалины блаженствуют на свете» ), Чацкий приходит к выводу: «Чины людьми даются, а люди могут обмануться».

- Жизненный путь герой видит в служении Отечеству.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

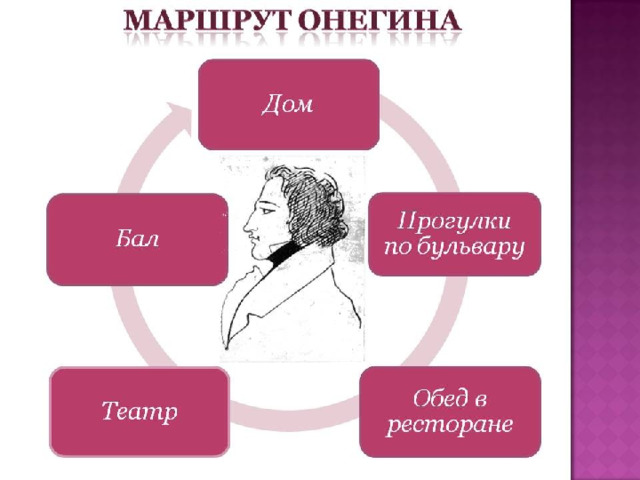

- Мотив дороги в романе «Евгений Онегин» рассматривается в прямом и в метафорическом значении.

- Знакомство читателя с Евгением Онегиным происходит, когда он «летит в пыли на почтовых» в деревню к умирающему дяде.

- После смерти дяди Евгений Онегин остается в деревне, в доставшемся ему в наследство имении. Там он общается с Владимиром Ленским, посещает имение Лариных, где он знакомится с Татьяной Лариной.

- Дуэль с Ленским заставляет Евгения отправиться «по отдаленным сторонам, куда не зная точно сам».

- Возвратившись в Петербург, он встречает Татьяну Ларину, которая в свою очередь проделала свой путь: деревня – Москва – Петербург.

- А.С. Пушкин через смену местоположений показывает, что Евгений Онегин пытается найти собственное «я», постоянно сомневаясь в себе и во всем окружающем мире.

- Мотив дороги помогает подчеркнуть конфликт главного героя с самим собой , движение становится символичным отражением внутренних изменений Евгения Онегина. Физическое движение героя становится символом внутреннего движения.

- Жизненный путь Евгения Онегина

- по-настоящему трагичен.

- Трагичность его жизненного пути заключается в том, что он стал «лишним человеком».

- Он принадлежал к дворянскому кругу, но ему наскучила эта пустая и бессмысленная жизнь.

- Евгений отрекся от светского общества, но не смог обрести счастья в чем-то другом, и это стало причиной его полного одиночества, которое привело его к трагичному финалу жизни.

Джек Лондон «Любовь к жизни»

- Главного героя этого произведения — сильного человека, пытающегося выжить в экстремальной ситуации — автор называет не по имени, а просто «путник». Подгоняемый инстинктом самосохранения, путник сначала идёт, потом ползёт по канадской тундре, борясь со страхом, голодом и отчаянием:

- «Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед».

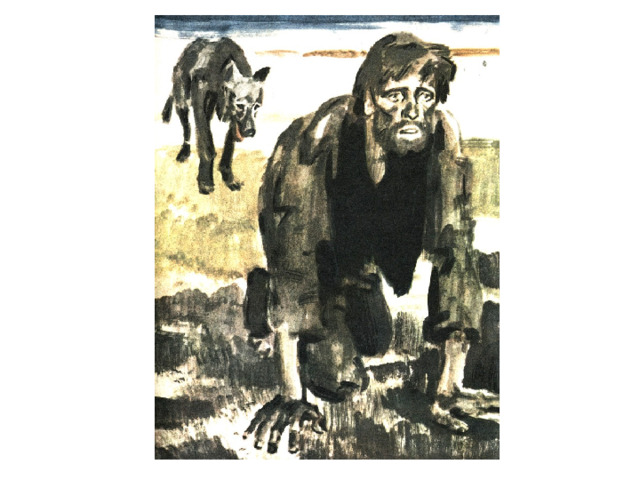

- “ Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней”. Ему хотелось жить, поэтому “человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз”.

- Борясь за свою жизнь, человек, философствуя, начинает осознавать цену жизни : она не в мешочке с золотом, не в еде, а в чем-то большем. Смотрит на обглоданные кости Билла, который предал его, оставив умирать, и рассуждает: “Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?”

О. Генри «Дороги, которые мы выбираем»

- «Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что заставляет нас выбрать эту дорогу» — утверждает американский писатель О. Генри

- Автор поднимает проблему взаимосвязи внутреннего мира человека и выбранного им жизненного пути . Смысл высказывания заключается в следующем: важно не то, какой жизненный путь выбирает человек, а то, по какой причине он выбирает такой жизненный путь.

- Верность этого высказывания подтверждает поведение Додсона. Во сне он бандит, но ведь даже при таком образе жизни можно оставаться не самым плохим человеком. Например, не предавать старых подельников.

- Додсон же без колебаний убил Боба, при этом перед выстрелом «…его лицо мгновенно изменилось – теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность ».

- В финале рассказа перед читателями предстает уже не бандит, а глава маклерской конторы, то есть вполне состоятельный человек. Вот только от этого Додсон не стал лучше. Он все такой же злодей.

- Когда Додсон обрекает Уильямса на разорение, вновь отмечаются мгновенные изменения, произошедшие с его лицом. Как и во сне, «оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность ».

- Вывод прост – как бы человек не оправдывал сделанный им выбор обстоятельствами, влиянием других людей или еще чем-нибудь, на самом деле все всегда зависит только от его личных качеств.

- Таким образом , во многих художественных произведениях образ дороги выступает в роли символа, он помогает в раскрытии образов персонажей и в раскрытии авторской идеи. Мотив дороги часто связан с жизненным путем человека, движение чаще всего обозначает жизнь во всех ее проявлениях, а бездействие – отсутствие правильного жизненного пути или пустое существование, которое нельзя назвать жизнью в полном смысле этого слова.

- Каждый человек выбирает свой жизненный путь , руководствуясь собственными представлениями об окружающем мире, собственными интересами и целями.

- Выбирая идеальный для самого себя путь, человек руководствуется своими нравственными ценностями : безнравственный человек не может выбрать путь нравственности, как и нравственный человек не может выбрать путь безнравственности.

- Образ жизни человека – это отражение его внутреннего мира.

Мотив дороги в русской поэзии

Мотив дороги в русской поэзии

- У русских поэтов образ дороги часто сливается с философской темой жизненного пути, с проблемой выбора, иногда с темой Родины или природы, иногда с мотивом одиночества, изгнания.

А. Пушкин «Зимняя дорога»

- По дороге зимней, скучной

- Тройка борзая бежит,

- Колокольчик однозвучный

- Утомительно гремит.

- Что-то слышится родное

- В долгих песнях ямщика:

- То разгулье удалое,

- То сердечная тоска…

- Ни огня, ни черной хаты,

- Глушь и снег…

- Навстречу мне

- Только версты полосаты

- Попадаются одне…

- Это стихотворение — метафорическое описание жизненного пути — пронизано «сердечной тоской»: жизнь порой бывает так же скучна, уныла и безрадостна, как и зимняя дорога. Но полосатые верстовые столбы, возможно, напоминают от том, что в жизни бывают как чёрные, так и белые полосы.

А. Пушкин «Бесы»

- В этом мистическом произведении поэт возвращается к образу зимней дороги, теме тоски и одиночества, но теперь в основе стихотворения — образ заблудившегося путника и образ бесов, олицетворяющих злые силы, стремящихся сбить человека с истинного пути и привести его к гибели.

- Мчатся тучи, вьются тучи;

- Невидимкою луна

- Освещает снег летучий;

- Мутно небо, ночь мутна.

- Еду, еду в чистом поле;

- Колокольчик дин-дин-дин…

- Страшно, страшно поневоле

- Средь неведомых равнин!

- «Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:

- Коням, барин, тяжело;

- Вьюга мне слипает очи;

- Все дороги занесло;

- Хоть убей, следа не видно;

- Сбились мы. Что делать нам!

- В поле бес нас водит, видно,

- Да кружит по сторонам…»

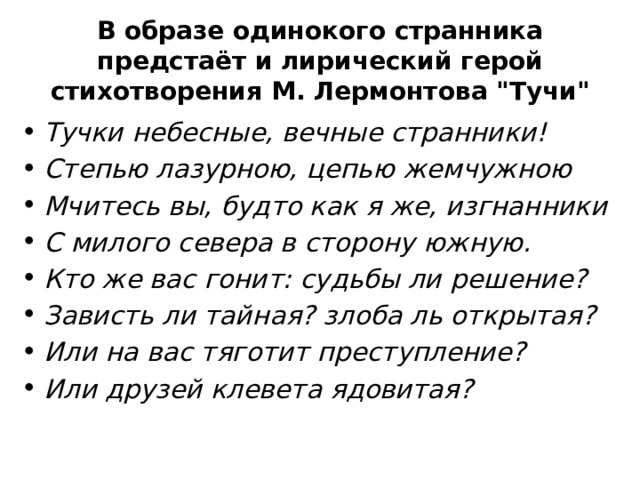

В образе одинокого странника предстаёт и лирический герой стихотворения М. Лермонтова «Тучи»

- Тучки небесные, вечные странники!

- Степью лазурною, цепью жемчужною

- Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники

- С милого севера в сторону южную.

- Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

- Зависть ли тайная? злоба ль открытая?

- Или на вас тяготит преступление?

- Или друзей клевета ядовитая?

- Герой, с одной стороны, сравнивает себя с тучами, а с другой — завидует их свободе, отсутствию привязанности к определённому месту. Душа самого странника не может обрести покой: он несчастлив оттого, что вынужден покинуть Родину.

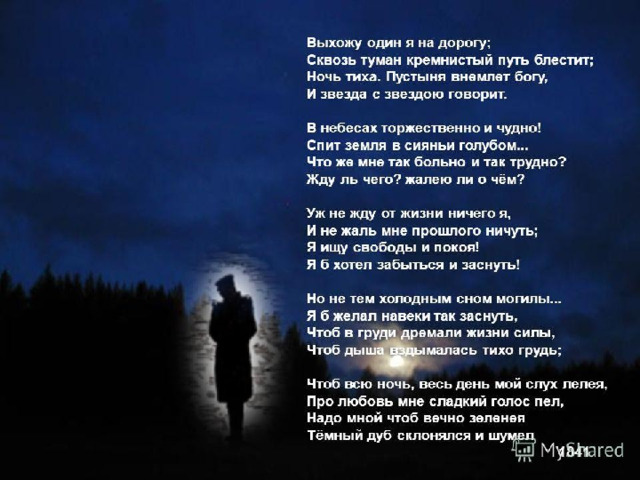

- Мотив изгнанничества, неприкаянности сменяется мотивом примирения, согласия с миром в стихотворении «Выхожу один я на дорогу»

- Стихотворение — итог жизненного пути лирического героя: он без сожаления прощается с прошлым и ничего не ждёт от будущего. Его больше не пугает одиночество. Наоборот — в конце пути он рад остаться наедине со звёздным небом, вдали от людей.

- В рамках направления «Человек путешествующий» можно обратиться ко многим стихам других авторов:

- Н. Некрасов «В дороге», «Тройка», «Кому на Руси жить хорошо», «Железная дорога»

- С. Есенин «О Русь, взмахни крылами», «Серебристая дорога», «Устал я жить в родном краю», «Нивы сжаты, рощи голы», «О красном вечере задумалась дорога», «Письмо матери»

- А.Блок «Русь», «Россия»

- Л. Ошанин «Эх, дороги…», К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»

- Как важно всем выбирать правильный путь, не сворачивать с нужной дороги и не сбиваться с истинного пути. Или, говоря словами Андрея Макаревича, «Выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь».

Источник

- https://zen.yandex.ru/media/id/5d10dc1ce1551900b0ad9384/motiv-dorogi-v-russkoi-poezii-material-dlia-itogovogo-sochineniia-po-napravleniiu-chelovek-puteshestvuiuscii-

- https://zen.yandex.ru/media/id/6061f8b1c9d3814d3509bae7/obraz-dorogi-v-poeme-mertvye-dushi-smysl-i-simvolika-obraza-60a3f540a8b4917c5a019801

- https://www.literaturus.ru/2015/06/ptica-trojka-gogol-mertvye-dushi-otryvok.html

- http://ulyan-gym33.narod.ru/komunarusi1.html

- https://www.sochinyashka.ru/argumenty/chelovek-puteshestvuyushiy-argumenty-k-ege.html

- https://ymnyashka.ru/bank-argumentov/chelovek-puteshestvuyushiy.html

- https://zen.yandex.ru/media/id/5d10dc1ce1551900b0ad9384/liubov-k-jizni-korotkii-rasskaz-dlia-itogovogo-sochineniia-

Аргументы «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

- 13.09.2021

Список аргументов из литературы по направлению «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» для итогового сочинения в 2021-2022 учебном году в 11 классе

- Темы по направлению «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

- Список литературы «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

- Примеры сочинений «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (в работе)

- Как раскрыть тему «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (в работе)

Дорога – это не только физическое расстояние, которое человек проходит, двигаясь из пункта А в пункт Б, но также путь в метафорическом смысле, означающий накопление знаний и осмысление опыта в процессе жизни. Жизненный путь похож на странствие или путешествие, ведь во время него тоже нужно преодолевать препятствия, принимать решения и достигать цели, чтобы прийти в конечную точку на маршруте другим человеком, подобно героям классических произведений, которых дорога меняет кардинально.

Маршрут никогда не может быть линейным, он всегда – извилист, иногда – тернист, часто – изобилует внезапными поворотами. Если путь вниз – быстрый и легкий, то дорогу вверх – осилить невозможно без труда, прилежания и самопожертвования. Но ради этого стоит жить, ведь это – путь к вершине, к себе и к Богу.

В величайшем романе “Война и мир” гений слова и мысли Лев Толстой акцентирует на том, что для человека, благородного сердцем, не существует препятствий. У каждого из главных героев – Андрея Болконского и Пьера Безухова – своя дорога, свой собственный путь, который они прошли смиренно и с честью, не склонив голову под тяготами судьбы. Твердость духа и верность своим идеалам позволила обоим героям достигнуть цели, сохранив человеческое достоинство и благородство души.

Князь Андрей, раненый лежа под небом Аустерлица, не потерял веры в жизнь, наоборот, он осознал ее величайшую ценность по сравнению с мимолетностью славы, о которой когда-то мечтал. Ему стали чужды идеи и идеалы, которые он взращивал, восторгаясь кумиром своей юности Наполеоном. Встретившись с ним лицом к лицу, князь Болконский понял, что все, кроме самой жизни – тлен. Его духовное перерождение не стало конечной точкой его жизненного пути, но подножием вершины, на которую еще предстоит взойти герою. Судьба Андрея является примером того, что поиск верного пути – долог и труден, но только так можно познать себя и отыскать смысл собственного существования.

В отличие от трагической судьбы князя Андрея Болконского, путь Пьера Безухова заканчивается счастливо, несмотря на многочисленные передряги и препятствия, которые пришлось преодолеть герою, борясь не только с внешними трудностями, но и с самим собой. Честность, самоуважение и доброта позволили ему обрести не только семейное счастье и место в обществе, но также покой души.

Герои Толстого с честью прошли свой путь, так же как и Петр Гринев, центральный персонаж “Капитанской дочки” А. С. Пушкина. Петр был послушен ориентирам, которые дал ему отец, учивший сына беречь честь, защищать слабых и не пресмыкаться перед теми, кто сильнее. Вера в свои принципы и самоуважение придавали ему сил в самые трудные минуты жизни благодаря чему он не только сумел спасти возлюбленную, создав крепкую семью, но и выполнить долг перед Родиной.

Петр Гринев прошел свой путь, полный суровых испытаний, до конца, и стал только сильнее, приумножив человеческое достоинство. Герой Пушкина укрепился в вере в свои принципы и идеалы, не отступив от них ни на шаг. Но другому известному персонажу русской литературы пришлось пересмотреть свои взгляды вследствие допущенных ошибок. Речь идет о знаменитом профессоре Преображенском из “Собачьего сердца” М. А. Булгакова. Следует заметить, что ошибки присущи каждому человеку, и невозможно обойтись без них на дороге жизни, если целью является подлинное становление личности.

В повести Булгакова профессор очеловечивает бродячего пса Шарика, надеясь вырастить уникальную личность, пересадив животному гипофиз недавно умершего человека из низших слоев населения. В результате успешной операции Шарик действительно превращается в человека, но, к сожалению, вместо чистого листа, Преображенский получает уже готового индивида, в точности копирующего скверный характер донора Клима Чугункина. Новоиспеченный член общества приносит профессору и его окружению только проблемы, что и побудило Преображенского решиться на обратную операцию.

Для того чтобы зваться человеком недостаточно иметь человеческий облик – вот в чем мораль повести. А также в том, что вмешательство в природу не всегда оправдано, и часто – опасно. Профессор сумел исправить свои ошибки, доказав, что способность ошибаться никак не зависит от возраста и знаний, а является неотъемлемой частью жизненного пути человека.

Если герой Булгакова во время осознал свою ошибку, то Родион Раскольников из романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского совершил то, что невозможно исправить. Убийство – это не ошибка, а преступление, которое оставляет черный след в душе человека и накладывает отпечаток на весь его жизненный путь. Убийство невозможно перечеркнуть и отмотать назад, а можно только искупить раскаянием длиною в жизнь. Именно это и произошло с бедным студентом Раскольниковым, ищущим доказательств своей теории, о том, что люди делятся на два типа – «обыкновенных» и тех, кто «право имеют». Следуя эгоистичным целям и идеям, их оправдывающим, студент убивает старуху-процентщицу и ее сестру, за что попадает на каторгу. Но не только физические муки испытывает Раскольников. Спустя время тяжелейшее осознание вины пыткой ляжет на душу героя, и лишь чистейшее раскаяние позволит ему пережить этот страшный период.

Преступление приводит к наказанию, причем не только физическому, но и душевному, погружая жизнь человека во мрак, делая путь непроходимым. В отличие от Родиона Раскольникова, помещик Обломов из одноименного романа И. А. Гончарова не совершил никакого преступления. Собственно говоря, он вообще ничего не совершил, прожив тусклую, безликую и безрадостную жизнь, которая стала закономерным результатом его безвольности и лени. Обломов – это пример того, что путь нужен для того, чтобы по нему идти. Ведь если на нем стоять, а тем более лежать, то можно получить только бесцельно потраченное время. Для достижения целей нужны усилия, а лень и потакание своим слабостям приведут к потере себя и деградации личности.

“Человек в футляре” А. П. Чехова похож на Илью Обломова стремлением оградить свою жизнь от любых изменений. При этом эпитет «безвольный» не вполне соответствует главному герою Беликову. Его следует называть замкнутым и тревожным, так как он стремится прожить жизнь, не вылезая из «футляра» – его собственного «кокона» из привычек и склонностей, в котором нет места ничему новому. Впоследствии Беликова загоняет в могилу необходимость готовиться к женитьбе, с которой он так и не смог смириться.

Пример Беликова демонстрирует, что нужно довериться жизни, а не стремиться контролировать каждое ее мгновение. “Человек в футляре” боялся жить, вот почему не преуспел в этом искусстве.

Для Евгения Онегина, героя одноименного романа в стихах А. С. Пушкина жизненный путь неразрывно связан с поисками себя. Он отказывается плыть по течению, превратившись в одного из бесчисленных прожигателей жизни, такой путь претит ищущей душе героя. Ради поисков себя Онегин готов отказаться от места в обществе, стать настоящим изгоем. Принес ли ему этот путь счастье – сложно сказать. Но его идеи и порывы заслуживают уважения, ведь являются отражением пытливого ума, не готового мириться с привычным укладом жизни.

Каждый человек рано или поздно оказывается лицом к лицу с дорогой. Впереди – путь длиною в жизнь, который нужно пройти так, чтобы в конце не пожалеть ни об одном шаге, ведь каждый из них приближает к обретению, познанию и принятию себя.

Текст (По В.А. Солоухину ) «Каждый день перепрыскивали дожди»

(1)Каждый день перепрыскивали дожди. (2)В конце концов земля так напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. (3)Вот почему, когда образовалась в небе широкая, тёмная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. (4)По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача – как можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в её разгуле.

(5)Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воистину необыкновенным зрелищем. (6)Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. (7)Высокие ольховые кусты теперь выглядывали из воды одними макушками.

(8)До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня. (9)Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.

(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел у носка моего самому мне показавшегося огромным резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом.

(11)В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все детёныши.

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. (13)Их копошилось штук шесть, причём каждый старался занять верх, так что они вслепую всё время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. (15)Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение сносило её), глядела на меня своими чёрными бусинками выхухоль. (16)Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала её, как на нитке. (17)Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. (18)Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.

(19)Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. (20)Это был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так тревожно и так призывно!

(21)Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извечное дело – спасать своих детей. (22)Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. (23)Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться.

(24)Перебрав всё, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном человеческом бедствии. (25)Название ему – война.

(26)Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сёк меня по лицу и рукам. (27)На землю спустилась чёрная, ненастная ночь. (28)В реке по-прежнему прибывала вода.

(29)В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла.

(30)Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие детёныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии. (По В.А. Солоухину*)

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Алгоритм написания сочинения — рассуждения по русскому языку

|

1 |

Вступление |

Все в мире связано невидимыми нитями, и неосторожный поступок, нечаянное слово могут обернуться самыми не предсказуемыми последствиями. |

|

2 |

Постановка проблемы |

Взаимоотношения человека и природы. Проблема бездумного, жестокого отношения к миру природы |

|

3 |

Комментарий к поставленной проблеме |

|

|

4 |

Позиция автора |

|

|

5 |

Собственная позиция |

|

|

6 |

Аргумент |

А.С.Пушкин «Анчар» (человек добыл яд анчара, чтобы принести гибель людям). Нельзя бездумно вмешиваться в жизнь природы А.Солженицын «Утенок» (человек не должен считать себя хозяином природы, которая сильнее и мудрее его) Толстой «Война и мир». Отношение к природе – критерий нравственной оценки личности (нелюбимые герои никогда не изображаются на лоне природы, Наташа, князь Андрей способны увидеть ее красоту) Проблему взаимоотношений человека и природы по-своему разрешает В. Распутин в повести «Пожар». Орудием возмездия природы за нерадивое потребительское отношение к себе в повести выступает огонь — одна из могучих и неукротимых природных стихий. |

|

7 |

Литературный аргумент |

|

|

8 |

Заключение |

Помни о своей Высокой человеческой ответственности! |

Развёрнутые планы сочинений

I. Введение. Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых веков и современности. Экологические идеи проникли и в художественную литературу.

Художественная литература дает представление читателям о том, что ценность природы не исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической частью в понятие «Родина». Так как в художественных произведениях важны не только научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, которые возникают в связи с этим у героев и читателей, эта литература способствует воспитанию морально-этического отношения к природе.

II. Основная часть.

1.

2.

III. Заключение. Уничтожение ………….с этой точки зрения есть предупреждение: вместе с уничтожением природы происходит и процесс уничтожения природного начала в самом человеке, и , может быть, следующая очередь — его самого.

Вступление. Каждая эпоха ставит перед человеком множество вопросов, и он, как вечный Эдип, не может уклониться от необходимости отвечать на них.

Главные вопросы сегодняшней эпохи — ответственность человека за себя, за передачу жизни последующим поколениям, за сохранение мира, природы, нравственного начала.

Человек и природа — извечная нравственно-философская проблема, общечеловеческое значение которой с каждым годом приобретает все большую остроту. За последние десятилетия в сознании людей произошла настоящая «экологическая революция».

Литература не могла остаться в стороне от этого глобального процесса, затрагивающего всех и каждого. Когда резко изменяется общественное сознание, литература всегда стремится выполнить свою непосредственную задачу: уловить и передать художественными средствами те глубинные изменения, которые происходят при этом в человеческих душах, за частными фактами и судьбами разглядеть общую картину и предвидеть будущее.

Художественная литература, поднимая проблемы экологии, любви к природе и живому миру, как бы подстраховывает связи между человеком и природой. Особенно велика роль литературы в воспитании нового отношения к природе как одного из важнейших условий нравственного и эстетического развития личности XXI века.

Валентин Распутин. «Прощание с Матерой».

Валентин Распутин — из тех немногих прозаиков семидесятых годов кто вызывает уважение как у широкой публики, так и у литературной критики, независимо от политической ориентации.

Изобразительная сила его первых сочинений была так сильна, что и по сей день ставит Распутина в число живых классиков русской литературы XX века.

Современные критики не очень много пишут о Распутине по одной, но главной причине: писать особенно и не о чем. «Пожар» появился через 9 лет после действительно крупного произведения Распутина — «Прощания с Матерой», а после «Пожара» прошло уже 14 лет , и в этом промежутке появилась только публицистика и несколько рассказов, которые оцениваются по-разному.

У Валентина Распутина больше, чем у других писателей, выражена отчетливая учительная интонация, осознание миссии писателя как воспитателя и духовного руководителя народа, что, возможно, и делает его прозу невостребованной в современные времена.

Хотя литературная премия Александра Солженицына за 2000 год, присужденная Валентину Распутину с формулировкой — » за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни в сращенности с русской природой и речью, душевность и целомудрие в воскрешении новых начал» — подтвердила его высокий писательский статус.

«Говорить сегодня об экологии — это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а об ее спасении» — сказал Валентин Распутин еще в 1989 году. В биографии Распутина было много общественных действий, направленных на спасение природы — и защита Байкала, и борьба против поворота северных рек, и протест против ликвидации «неперспективных деревень».

Но наибольшую степень воздействия на общественное сознание оказала повесть «Прощание с Матерой», которая перевела стрелки часов советской литературы и стала знаменательным литературным событием не только семидесятых годов, но и всей русской литературы советского периода.

В повести идет речь о затоплении обжитого острова с деревней Матерой перед пуском крупной электростанции на Ангаре.

Последние дни и ночи Матеры — разор кладбища, сжигание опустевших изб — для Дарьи и других старух все равно, что «край света», конец всему. Чувство вины перед разоренными могилами перерастает в горькое недоумение, в мысли о непонятной судьбе, об ее ускользающем смысле, о судьбе, что идет «не своим ходом», а словно бы кто-то ее тащит и тащит.

Санитарная очистка кладбища перед затоплением по сути обыденна: так сгребают во дворе мусор, чтобы сжечь. Но чем обыденнее все это, тем страшнее: здоровые мужики в брезентовых спецовках, чужие, как пришельцы, сваленные как попало кресты, пирамидки с фотографиями, холмики голых могил.

Смешалось необходимое и кощунственное.

Сам автор понимает и необходимость строительства электростанций, и неизбежность затопления деревень, подобных Матере.

В любой области жизни прогресс знаменует не только обретения, но и потери — такова диалектика истории. Нужно только, чтобы потери не перевесили приобретения. Прощаться надо, без него нет движения, вопрос в том, как прощаться, беспамятно или по-человечески, не забыв взять с собой все то ценное, что выработали поколения людей до нас.

В повести Распутина встает проблема «чистоты перевода» общегосударственных целей во благо каждого человека, и, напротив, интересов конкретных людей — в интересы государства.

«Недоброкачественность» этого перевода — главная нравственная проблема повести.

Оплакивая свои избы, родны могилы, свой остров, эти старухи, а вместе с ними и писатель, прощаются со старой русской деревней, исчезающей в водах времени.

И не случайно так высоко берет Дарья в своих вопросах — вопрошаниях, обсуждая едва ли не все нынешнее человеческое жизнеустройство, пытаясь постичь тайны земного существования человека. Уже одно это вводит частный случай с Матерой в контекст нашего исторического времени с его экологическими проблемами, беспокойством о дальнейших путях цивилизации, о приобретениях и потерях современного человека.

Недаром, несмотря на добротную реалистическую канву, «Прощание с Матерой» представляет собой во многом повесть — миф, в основе которого лежит библейское предание о Великом потопе, а погибшая сибирская деревня Матера в мифологическом плане оказывается моделью мира.

«И — органичнейшие черты его творчества: во всем написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии: с русской природой и с русским языком. Природа у него — не цепь картин, не материал для метафор, — писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть ее. Он — не описывает природу, а говорит ее голосом… Драгоценное качество, особенно для нас, все более теряющих живительную связь с природой» , — сказал А.И.Солженицын при вручении премии Валентину Распутину 4 мая 2000г.

Чингиз Айтматов. «Белый пароход». «Буранный полустанок». «Плаха».

Чингиз Айтматов шел своим путем к новому мышлению, ранее многих других обратившись к проблемам, касающимся человечества в целом и среды его обитания. В его произведениях смыкаются темы природы, цивилизации и совести, нравственного развития человека.

Нравственной мерой личности Айтматов считает заботу о мире — и это как ничто согласуется с современной проблемой экологии нравственности человека.

Причудливо сплетаются в ранней повести Айтматова «Белый пароход» сказка и быль, и так же, как смыкаются в этой повести легенда и действительность, сталкиваются в ней добро и зло, высокая вечная красота природы и низменные человеческие поступки.

Легенда о Рогатой матери — оленихе, некогда вскормившей племя киргизов, осознается мальчиком как действительность, а действительность переходит в сказку, сочиненную им самим — сказку о Белом пароходе. Вера мальчика в реальность сказки подтверждается приходом на лесной кордон белых маралов.

Мальчик знает из легенды, что люди и маралы дети одной матери — Рогатой оленихи, и потому рука человека не может подняться на своих младших братьев.

Но в действительности происходит то же , что и в легенде : люди убивают маралов.

Наблюдая жестокую картину раздела мяса, мальчик не может поверить, что делят мясо маралицы, «той самой, что вчера еще была Рогатой Матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову».

Особенно страшно то, что убивает оленя самый добрый и мудрый из всех людей, окружающих мальчика, дед Момун, который и рассказал ему легенду о Рогатой матери-оленихе.

Убийство марала оборвало легенду, оборвало оно и жизнь мальчика, он бросился в реку, чтобы превратиться в рыбу и навсегда уплыть от злых людей…

Природа мстит человеку, над людьми тяготеет рок злосчастия, потому что они нарушили закон единства человека с природой. И гибель ребенка — это символический тупик человеческого рода, возмездие ха его неправедный путь.

О глубинном смысле легенды о Рогатой матери — оленихе и ее значении для раскрытия авторского замысла сам Ч.Айтматов писал следующее: » … проблемы, поставленные в древней притче о Матери- оленихе, не утратили своего нравственного смысла и в наши дни. Извечная, неустанная устремленность человека к добру, к разумному господству над природой нашла в легенде не просто беспристрастное отражение, но и свое критическое осмысление. Критерий гуманности здесь — отношение человека к природе. И отсюда закономерно вытекает проблема нравственности — проблема совести как одной из важнейших функций сознания, как одного из качеств, отличающих человека от всего остального в мире».

Роман «Буранный полустанок» — одна из вершин творчества Чингиза Айтматова. Значимость и актуальность этого произведения могут быть по-новому оценены сейчас, в водовороте новых событий.

Сложный организм романа несет много мыслей, метафор. Можно условно выделить две главные: первая из них несет мысль об исторической и нравственной памяти человека и человечества, вторая — о месте человека, человеческой личности, индивидуальности в обществе, в мире, в природе.

Легенда о пастухе -манкурте становится эмоциональным и философским стержнем романа. Фантастическая линия , связанная с противостоянием Земли и инопланетной цивилизации, придает скрытым и явным параллелям романа законченность и завершенность.

Айтматов пишет, что гуманизация — залог эволюции мира, его процветания. Современный человек совершенно отчетливо видит трагический парадокс: человеческий гений, которому вот уже столько лет поют восторженные панегирики, создал оружие собственного уничтожения. Малейшее разногласие, малейшие неполадки в системе контроля — и мир будет уничтожен.

Ядерными полигонами, зондами, разрушающими озоновый слой, человек убивает природу, как манкурт -свою мать.