«Мы бы хотели забыть, но это невозможно»: рассказ выжившей в фашистском концлагере из первых уст

Родившаяся в Бельгии испанка Стелла Кугельман в 4-летнем возрасте оказалась в фашистском концлагере Равенсбрюк, где выжила. Она потеряла родителей и по стечению обстоятельств оказалась в России. В Петербурге она прожила большую часть жизни и создала организацию бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз». 26 мая состоялась благотворительная встреча, организованная школой «Рекурс», на которой Стелла рассказала о быте одного из самых страшных немецких лагерей, о поисках отца и воспоминаниях, от которых невозможно избавиться. «Собака.ru» записала ее выступление.

До концлагеря

Мои родители были испанцами, во время гражданской войны 1936-1939 годов они переехали в Антверпен, там я и родилась в 1939 году. Бельгию оккупировали в 1942 году, тогда же там началась война. Моя семья уже знала, что это такое, поэтому снова решила уехать, они направились в Испанию, остановились на границе, так как надо было отправить документы, и началась 14-часовая бомбежка. Сохранился мамин дневник, где она описала эту ужасную ночь: «Мы спустились в подвал с мамой и Стеллой, и при каждом взрыве я подпрыгивала». Когда все закончилось, они вышли и увидели вокруг только развалины. Тогда они поняли, что в Испанию им не попасть, и пешком через Францию и Фландрию две недели шли назад. Жизнь продолжалась, папа работал, а мы с мамой и бабушкой сидели дома. Родители сделали все возможное, чтобы я не подозревала о войне, но это было непросто. Когда мы вернулись, бабушка уже жила у нас нелегально, так как у нее было английское подданство. Каждый раз, когда к нам должен был кто-то прийти, она пряталась в шкаф, в нем она и умерла.

Арест

Когда мне было четыре года, нас арестовали. Папы не было дома, мы долго ждали его, вышли с мамой смотреть, не идет ли он к обеду, и увидели подъезжающую черную машину. Люди из нее велели нам собираться, мама взяла, что могла, и нас повезли в гестаповскую тюрьму. Там было много людей в большой комнате, плакали дети. Я оказалась с папой — мама от пережитого заболела и попала в тюремную больницу.

Потом нас отправили в лагерь, который назывался Мальхов, в народе его именовали «бельгийским Освенцимом», потому что все этапы оттуда шли в Освенцим, а там уже из 1 000 человек в живых оставалось в лучшем случае 300, в худшем – 30. Только нам повезло: три последних этапа шли в другие лагеря, я попала в один из них. Папу отправили в Бухенвальд, а меня с мамой – в Равенсбрюк, это было в декабре 1943 года. В поезде женщины говорили, что нас везут в Германию, а я тихонько шептала маме: «Давай сбежим?». Она улыбалась и гладила меня по голове: что она могла мне сказать?

Стелла Кугельман

Потеря матери и забота узниц

Когда мы приехали, я увидела группу офицеров в шинелях и прижалась к маминой руке — она была для меня защитой от всего. Но когда мы подошли к строю солдат, она вскрикнула и упала. Я начала плакать, кричать, но люди меня оттащили и повели дальше, а мама так и осталась там лежать. Всю дорогу, все девять километров от вокзала до лагеря я рыдала, женщины меня утешали, но успокоить не могли. Наконец мы подошли к воротам, нас осмотрели, полили вонючей жидкостью, и я стала узницей Равенсбрюка. Мамы со мной не было, но пленные женщины заботились обо всех детях – и о своих, и о сиротах, вне зависимости от национальности. Позже я узнала, что у меня было семь лагерных матерей: бельгийка, француженка, датчанка Анка, еврейка, немка. Я всех даже не помню, но, если человек умирал или его отправляли в другой лагерь, то эстафету принимала другая женщина. Я всегда была причесана, а одежда – заштопана (дети не ходили в полосатой форме).

Быт лагеря

В лагере женщины работали, а дети сидели в бараке между нарами. Мы не смели ни смеяться, ни громко говорить, лучше было не обращать на себя внимание, можно было легко получить плеткой от надзирательницы. Дети, как и взрослые, выходили на утренние и вечерние проверки. Как и у взрослых, у нас были номера, и на свой нужно было отозваться, проверяли по три-четыре раза, начиная с четырех утра.

Все мы мерзли и голодали, по утрам давали кашу и кусочек хлеба, наполовину состоящий из опилок. Когда женщины приходили с работы, они приклеивали его к бензиновой бочке-печке и только после этого его можно было есть. Также делала и я, но от этого есть хотелось только больше. Тогда я, пока женщины сидели и разговаривали, оглядывалась, отрывала чей-то кусочек, забиралась под кровать и съедала. Я знала, что плохо поступаю, но удержаться не могла. Через какое-то время я вылезала из-под кровати, проверяла, не заметил ли кто чего, а потом повторяла процедуру. Я долго думала, что женщины ничего не видели, а уже потом, когда сама стала матерью, поняла, что они таким образом меня подкармливали. Если бы мне просто предложили, я бы не взяла — чужая пайка. А так, по-ребячьи, было можно.

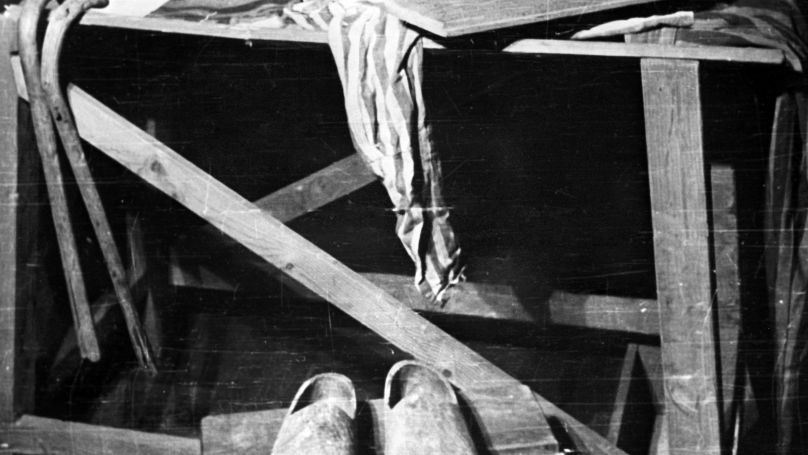

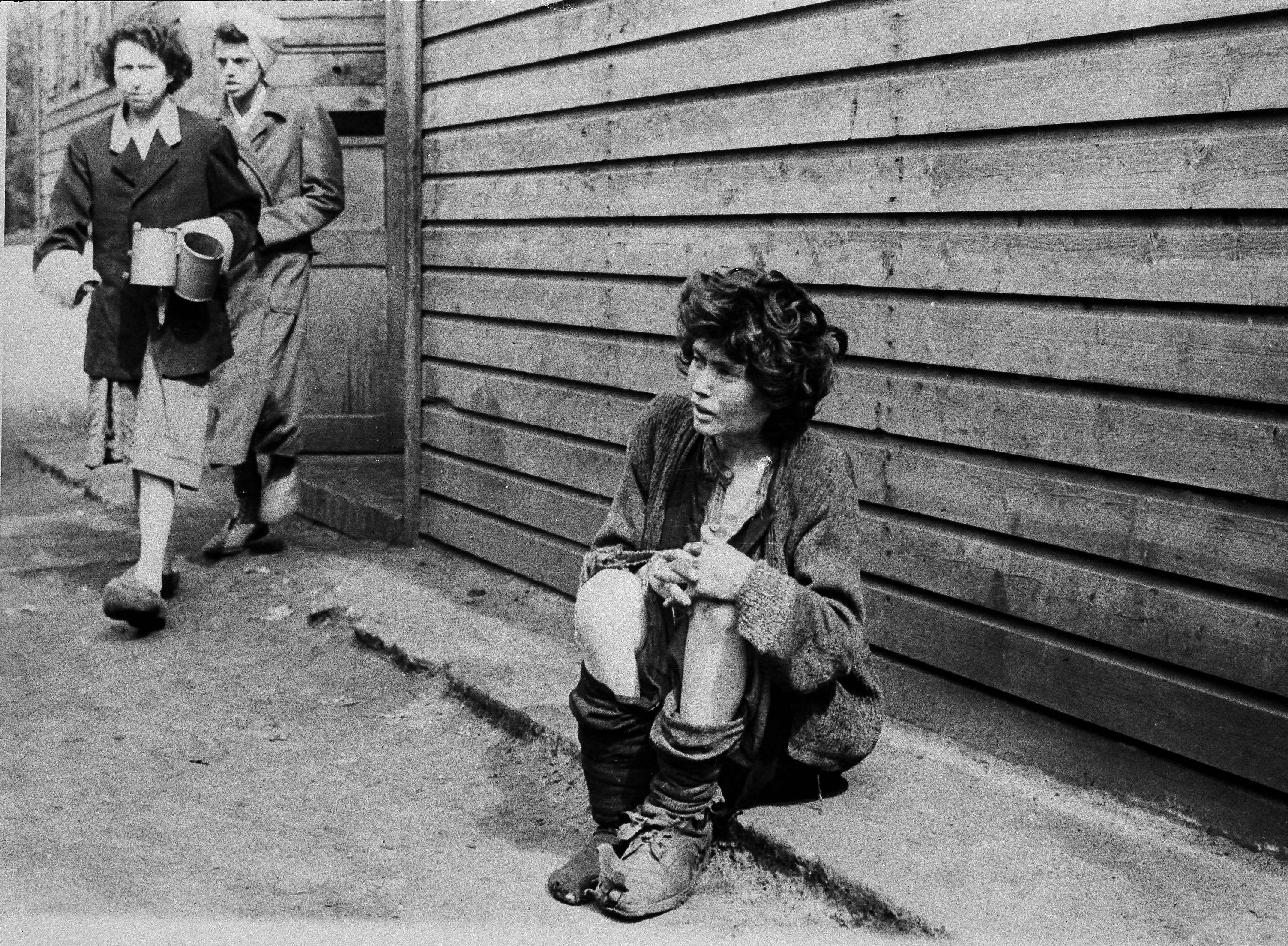

Фото из лагеря Равенсбрюк

Последняя встреча с матерью и охота на Стеллу

Однажды женщина сказала: «Стелла, ты хочешь видеть маму?». Конечно, я хотела, меня взяли на руки и поднесли к окну туберкулезного блока. Женщина рисковала — без причины проход между бараками запрещался. Мама что-то говорила мне – не помню, что, но я была счастлива. Она подарила мне зубную щетку, но это было неважно: я радовалась, что она жива и не бросила меня. Во второй раз я увидела только ее силуэт в окне, а вскоре мне сказали, что ее сожгли. Я восприняла это совершенно спокойно: часто слышала об этом, крематорий все время работал.

После того, как маму уничтожили, стали искать и меня, чтобы истребить всю семью. Женщины меня прятали: каждую ночь я ночевала в новом бараке. Однажды был устроен генеральный обыск: под окнами стояли эсэсовцы с собаками, всех выгоняли на улицу. Кто-то нашел мешок, меня туда положили и сказали сидеть тихо. Женщина вынесла меня на улицу, что она говорила, я не знаю, но помню, как смотрела в дырочку на немца. Конечно, если бы они заглянули в мешок, женщину бы ждала страшная участь, но этого не произошло. Вскоре прибыли новые дети, и я затерялась среди них.

Фото из лагеря Равенсбрюк

Конец войны

Когда война подходила к концу, над лагерем часто пролетали самолеты. Нас решили повести к морю и там утопить. Мы шли организованной колонной, однажды ночью началась перестрелка, а на утро мы своих конвоиров уже не увидели. Что было делать? Кто-то вернулся в лагерь, а мы просто продолжали идти.

Ни воды, ни еды не было, но мы говорили о скорой победе, о доме. Однажды мы остановились отдохнуть и увидели низко летящие самолеты с красными звездами – летчики махали руками, все вскочили, обнимались, плакали. Но только успокоились и уселись, как так же низко полетели немецкие самолеты и стали поливать нас пулеметным огнем. Одна женщина меня схватила и сунула головой в куст. Стреляли они недолго, но все же убили много людей.

Мы продолжили путь. Однажды начался артобстрел, женщины разбежались, а дети остались. Но нескольких малышей схватила и вывела из-под огня Олимпиада Алексеевна Черкасова, с ней и еще одной девочкой из Белоруссии я пошла дальше. Мы ходили еще где-то год, пока наконец не оказались в фильтрационном лагере, где проверяли всех, кто был в лагерях и за границей. После этого нас погрузили в «телятники», и мы долго ехали на родину тети Липы в Брянск. Там я впервые увидела настоящую зиму со снегом, морозами. Месяц мы жили у ее племянницы, а потом она отдала нас в детский дом для детей погибших воинов и партизан, он был в деревне. Тетя Липа же, потерявшая сына, пошла искать его дорогами войны.

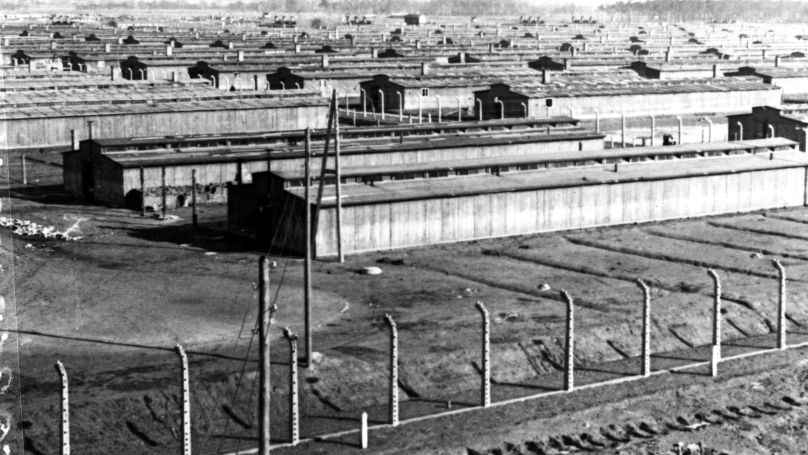

Барак в лагере Равенсбрюк

Детский дом

В детский дом мы заехали 23 февраля 1946 года, все там приходилось делать самим, это было тяжело, кормили очень плохо. Дети, особенно помладше, не хотели верить, что они сироты, поэтому сидели у окна и смотрели на дорогу – вдруг за ними кто-то придет. Счастливые случаи, к сожалению, были очень редки. Я тоже ждала, сама не знаю, чего. Однажды сказала, что найду своего отца, а надо мной посмеялись: «Как, ты же ничего, кроме своего имени, не знаешь». С тех пор я молчала.

Был у нас такой обычай: когда все ложились спать, мы сдвигали несколько кроватей, накрывались одеялами и девочки рассказывали, как они жили раньше, до войны. Кто были папа и мама, какие были подарки и наказания. Может быть, кто-то и привирал, но все слушали. Я рано поняла, что мои воспоминания сильно отличаются, меня окружали дети из брянских деревень, мой опыт был далек от этого.

На новый 1947 год мы устроили елку, для многих она была первая в жизни. Мы сами сделали игрушки из бумаги, и эта елка казалась нам самой красивой. Она стояла в зале, мы танцевали и пели. Я устала, села у горящей печи и стала в нее смотреть. Вдруг поняла, что так же, как эти дрова, сгорела моя мама – я закричала, заплакала, меня успокаивали, но я ничего не могла сказать. Только тогда я поняла, что мамы нет и никогда не будет. Тогда я с новой силой ухватилась за мысль, что где-то жив мой отец. Я пообещала себе вырасти и найти его.

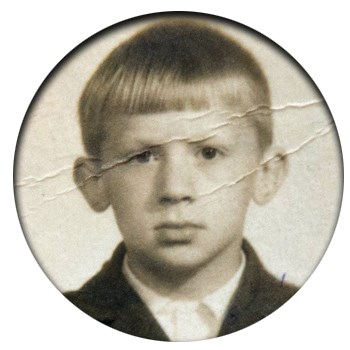

Когда пришло время получать паспорт, меня убедили, что лучше будет указать в нем, что я русская, родилась в Брянске, а отца моего звали Владимиром, как Ленина. А дату рождения поставили 1 мая – «чтобы весь мир праздновал».

Переезд в Ленинградскую область

Позже меня перевели в детский дом в Ленинградской области, там я окончила школу и поступила в институт. Но прожить на стипендию было невозможно, поэтому мне пришлось взять академический отпуск и начать работать. Однажды мне повезло: я устроилась в краеведческий музей, его директор стал мне вторым отцом, выбил для меня комнату.

Поиск отца

В 1960 году в Москву приезжала группа немецких антифашистов, которые сидели в нашем лагере, я собрала денег и поехала. Люди со всех концов России встречали их на Белорусском вокзале. Они меня вспомнили и очень обрадовались – думали, что я погибла, а тут оказалось, что, хотя бы один ребенок, которого они спасали, жив.

Я поговорила с руководительницей делегации, и она рассказала мне о женщине, которая знала мою мать. Она дала мне ее адрес, я отправила письмо, в котором написала все, что помнила. Вскоре пришел короткий ответ с просьбой выслать фотографию. Я это сделала, и 22 декабря 1962 года мне пришло письмо, которое перевернула всю мою жизнь. Женщина рассказала о судьбе моей матери, а также о том, что мой отец пережил Бухенвальд и живет в Бразилии, в Сан-Пауло. Я, конечно, была счастлива, написала ему, он ответил, между нами завязалась переписка, и он позвал меня к себе.

Поездка в Бразилию

Я поехала в Москву, как раз в июне 1963 года там проходил международный женский конгресс, и через женщину-адвоката отец передал мне документы. Меня не выпускали, но в конгрессе участвовали в том числе узницы Равенсбрюка, которые написали обращение Никите Сергеевичу Хрущеву и через его жену, которая вела конгресс, передали. Так я все-таки смогла улететь.

Встретились мы спустя 20 лет после ареста, у него была жена и сын. Я прожила с ними полгода и вернулась, потому что выросла в Советском Союзе и поняла, что вряд ли уживусь в Бразилии, к тому же, у меня был жених. Уезжать, конечно, было трудно – впервые за 20 лет я жила в семье. Вернувшись в СССР, я вышла замуж – сейчас у нас двое детей и трое внуков.

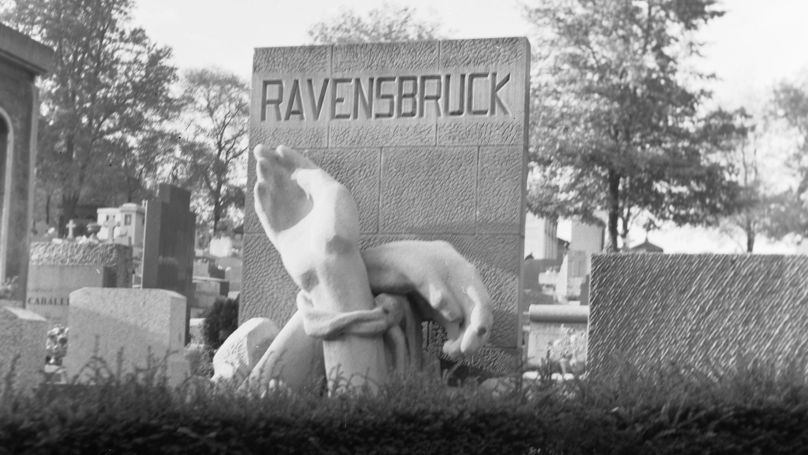

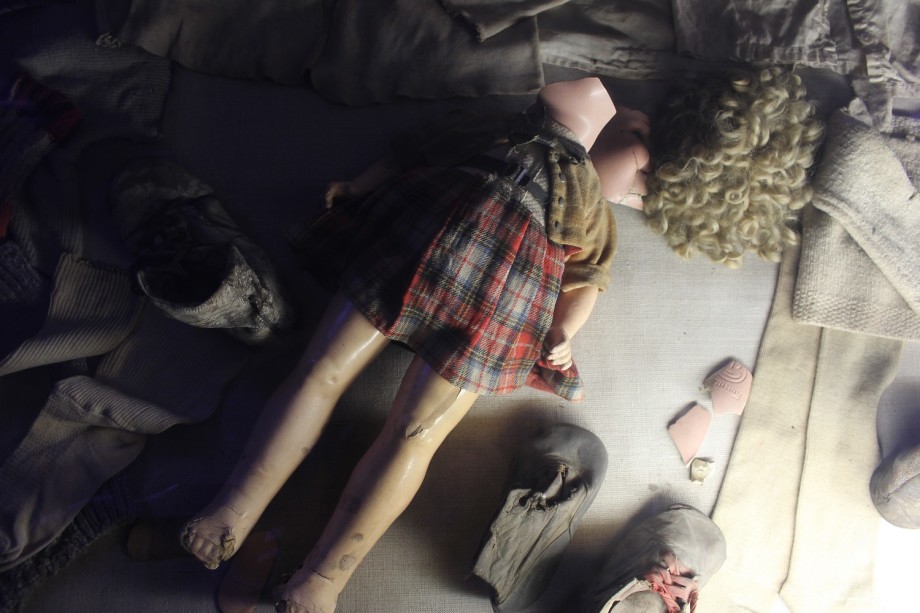

Памятник женщинам концлагерей

Воспоминания, которые невозможно стереть

Многие спрашивают, зачем мы это вспоминаем, но такое просто невозможно забыть. У нас в центре лагеря была огромная желтая палатка, которую охраняли собаки. Там жили евреи: им даже не предоставили места в бараках. Я даже не думаю об этом, но как вижу немецкую овчарку – так сердце екает. И у каждого узника есть такая травма. Мы бы, может, хотели избавиться от воспоминаний, но это невозможно.

Записал: Никита Фуга

Казанская узница концлагеря Дахау: «Обо всем рассказывать не буду, вы спать не сможете»

О чудовищных экспериментах на детях в гитлеровской Германии, сталинских репрессиях и пенсии в 11 тысяч рублей

Полгода в блокадном Ленинграде, еще четыре — в фашистских лагерях смерти, а затем долгие годы с клеймом «врага народа». Страшные испытания выпали в жизни уроженке Казани Вере Алексеевне Мигуновой. Больше года, будучи 10-летней девочкой, она провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау, и, совсем не желая того, до сих пор помнит каждый прожитый там день. Сейчас Вере Алексеевне почти 90 лет, она в восьмой раз стала прабабушкой. Почетный пенсионер, много лет посвятивший преподаванию в Казанском авиационном институте, и известный в городе активист и меценат — все это про нее. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» она вспоминает блокаду, освобождение Мюнхена, открытие первой ветки ленинградского метро и жизнь в стенах Казанского кремля.

«От голода умирать легче всего: просто хочется, чтобы тебя никто не трогал»

Родилась Вера Алексеевна Мигунова 28 февраля 1932 года в Казани, фактически «на чемоданах», в дни, когда ее родители, мама Надежда Григорьевна и отец Алексей Степанович, перебирались из Ленинграда в Сибирь — главу семейства как опытного мастера тогда направили на одну из судостроительных баз. К началу войны они уже успели вернуться в город Шлиссельбург Ленинградской области в 50 километрах от центра, где Алексей Степанович трудился на судоремонтном заводе.

— Город Шлиссельбург стоит на месте, где из Ладожского озера вытекает Нева. Как раз на ее берегу судоремонтный завод. И все наши мужички работали на этом заводе, их домой почти не отпускали, потому что постоянно приходили разбомбленные корабли, которые надо было чинить. А потом у них всю команду — раз и куда-то погнали…

Всего через пару недель после объявления о начале войны семью разлучили: отец попал под эвакуацию, завод вывозили в поселок Кузино под Великий Устюг, а беременная Надежда Григорьевна с 9-летней Верой остались в городе совсем одни. Эвакуироваться вовремя они не успели — на свет появился Славик. После «выписки» из роддома уже втроем они забаррикадировались в квартире, пока к матери не вернулись силы, а затем, когда немцы начали прочесывать округу, вместе с двумя соседскими семьями укрылись в старой кочегарке под школой.

— Перед тем, как уйти, папа успел нам вырыть лошадь. Раньше, когда было жарко, убитую лошадь, чтобы не разлагалась, закапывали в землю. Папа откопал нам такую лошадь, мы ее засолили в бочку, на сколько ее хватило — столько мы и протянули в этой кочегарке. Где-то четыре с половиной месяца. А потом легли умирать. От голода умирать легче всего: просто хочется, чтобы тебя никто не трогал, не беспокоил, не мешал. Кочегарка была глубоко, и, как помню, в один день, мы еле-еле услышали сверху: «Есть тут кто живой?».

Зиму 41-го Вера Алексеевна помнит отрывками. Их с братом погрузили в телегу и довезли до какой-то деревни неподалеку. Мать с остальными взрослыми гнали пешком. Вскоре умер Славик. Надежде Григорьевне удалось выменять остатки ценностей из домашнего сундука на наспех сколоченные сани и сбежать вместе с дочерью: «помню, что шли лесом, по дороге, а в такой мороз, ужас…».

«Долго можно рассказывать, но я не буду, вы спать не сможете»

Уйти от Ленинграда они смогли лишь на 53 километра. На железнодорожной станции Тосно маленькую Веру с мамой поймали немцы. Там же их вместе с другими узниками погрузили в «скотские, телячьи» вагоны — холодные, наспех заколоченные «коробки» с деревянными нарами, и повезли. Куда и зачем — точно никто не знал. Состав следовал в Европу, узников везли «по этапу». Шли недели, месяцы, голодных и практически раздетых изнемогающих людей перегоняли из одного перевалочного пункта в другой, менялись названия лагерей: «Шяуляй» (Литва), «Торма» (Эстония), последней «станцией» была Рига.

В рижском порту колонну пленных погрузили на борт судна — до Данцига. Там проходила «сортировка»: узников «били» на группы — по расе, возрасту, здоровью. Странно, но их с мамой фашисты не разлучили, пожимает плечами Вера Алексеевна. Пешком их с другими пленными гнали почти до самого Мюнхена.

— Вместе с конвоирами были всегда овчарки, вот это самая страшная штука. Видно было, что их натаскивали на людях. Если кто-то делал хоть шаг в сторону, собака сразу же набрасывалась и вырывала куски мяса. И лечить это было очень трудно, это я уже потом узнала…

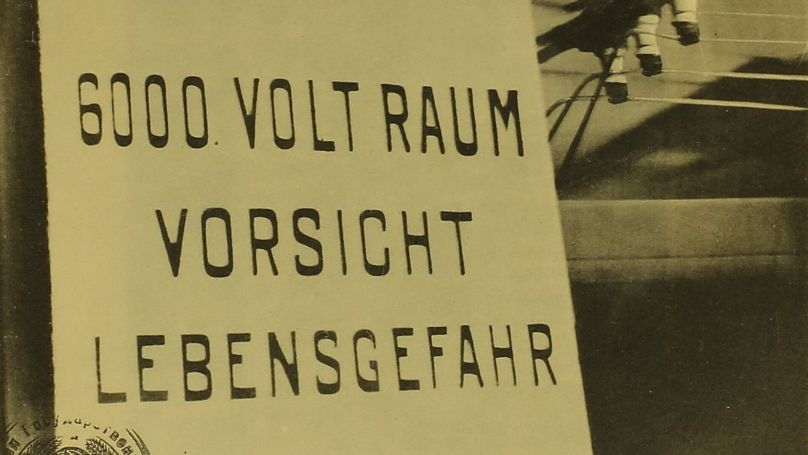

О времени, проведенном в лагерях, Вера Алексеевна отзывается только как о «движении к смерти» без надежд. Сначала 10-летнюю девочку и ее маму заключили в Дахау — первый концлагерь гитлеровской Германии, открытый еще в 1933-м. Через Дахау прошли больше 250 тысяч людей. За все время, как говорят, из Дахау не сбежал ни один человек: лагерь был окружен рвом с водой и рядами колючей проволоки под напряжением, а единственной дорогой внутрь служил мост через ров.

— До сих пор, как только нужна сложная или дорогостоящая операция, говорят: «Летите в Германию». Уж какой там опыт приобрели эти каннибалы в белых халатах, больше нигде никто не мог… Долго можно рассказывать, но обо всем я не буду, вы спать не сможете. Хватит того, что я не могу. Я не умею спать, — повторяет Вера Алексеевна. — Вторая степень инвалидности на всю жизнь, розовая справка. И мои раны не заживут никогда.

«Гитлер-то все-таки издевался над нами руками наших людей»

«Эталонный» по меркам фюрера концлагерь Дахау известен как место, где были разработаны многие виды пыток и проведены тысячи опытов на живых людях, в том числе детях.

Точно было установлено, что помимо каждодневных тяжелых работ на самых вредных производствах, осушении болот, каменоломнях, узники Дахау много лет выполняли роль подопытных. Заключенных заражали малярией и туберкулезом, испытывая вакцины и псевдонаучные методы лечения, травили ядами, помещали в барокамеры, изучая влияние на организм перепады давления, заставляли пить морскую воду, тестируя способы «превращения» ее в питьевую.

По прибытии в Дахау всю колонну раздели, одежду погрузили в повозки и отправили «на дезинфекцию». Потом была стрижка, «стригли как овец», рассказывает Вера Алексеевна. Весь персонал в лагере состоял из русских, они брали на себя всю грязную работу: «Гитлер-то все-таки издевался над нами руками наших людей. Сидели эти люди, смеялись над нами».

— Погнали в «баню» навстречу идут мужланы в халатах мышиного цвета. Я видела, как они жадными глазами обшаривают женские тела. Бедные женщины не знали, что им прятать. Эта баня была очень странная, там был очень скользкий и сильно покатый пол — мы хватались друг за дружку, чтобы не упасть. Потом уже нам сказали, когда им нужно было избавиться от всей партии, этот пол мог опускаться. Они там развлекались, как в театре, глядя на нас — то пустят кипяток, то холодную воду…

— У женщин всех детей отняли, и нас поселили в отдельный барак. На нас испытывали отравляющие вещества. В этой комнате, куда нас сгоняли, стояли огромные ведра, нам нужно было тряпки мочить и закрывать лицо — пытаться спастись, — объясняет она. — А что может сделать малыш? На весь детский барак были только две мамы и таких девчонок, как я, взрослых, — штук шесть. Но мы же не могли всем успеть помочь, и себя надо было защищать. Абсолютно все малыши полегли. В следующий лагерь нас погнали уже повзрослевшими.

«Я единственная в бараке знала язык — еще в Дахау на соседних нарах была учительница немецкого»

Зимой 1944 года, когда Вере уже исполнилось 12, их с мамой перегнали в другой немецкий концлагерь, Блатенринг. Условия содержания здесь были такими же суровыми, но, в отличие от Дахау, медицинских опытов над людьми в Блатенринге не проводилось. В дни праздников немцы даже кидали заключенным «с барского стола» кусочки хлеба, рассказывает Вера Алексеевна. Под конец войны они с Надеждой Григорьевной оказались в трудовом лагере Фрайнман в Мюнхене. Каждый день эсэсовцы «продавали» труд заключенных на местные производства, совсем ослабевших рабов заменяли на свежеприбывших.

— В последнем лагере тоже была проволока вокруг, но не было тока. Был там такой вагончик у забора, он колесами уже в землю врос. За ним мы сделали подкоп под ограждением, накрывали его сеном. И я убегала в город — выпрашивала еду у немок. Они очень удивлялись, но давали — у них нищих не было. Я единственная в бараке знала хоть чуть-чуть немецкий язык — еще в Дахау на соседних нарах с нами была учительница немецкого, она меня немного подучила — звуки, фразы…, — вспоминает Вера Алексеевна. — К концу войны я уже могла говорить. Тогда это очень пригодилось.

Осталась в памяти у нее и реакция мюнхенских мальчишек на истощавшую русскую девочку, перебежками пробирающуюся сквозь город в поисках «благотворителей». «Schwein! Schwein!», — шипели они, едва заподозрив «грязную кровь». «Удивительно, как продуктивно Гитлер воспитывал свою молодежь, с самых малых лет дети знали, как себя надо вести с нами», — рассуждает она.

— Во всех трех лагерях нас иногда кормили одной и той же баландой — из капусты кольраби. Везде из одинаковой штампованной посуды, глубокие такие тарелки серые с белыми крапинками, видимо, где-то в Германии была фабрика, где все это выпускали. Как выжили только, не пойму.

«Сколько мучений и гонений мы пережили потом на Родине! Страшно сказать»

В конце апреля 1945 года американские войска заняли Мюнхен. Почти через 4 года после той роковой встречи с немцами на станции Тосно Надежда Григорьевна с уже 13-летней дочерью Верой были освобождены из концлагеря. Правда, еще несколько недель бывших пленниц вместе с другими советскими узниками американцы продержали взаперти, как бы сейчас сказали — в карантине, уточняет она. Причин она не знает до сих пор.

— В конце концов все-таки нас отправили: погрузили на машины с высокими бортами и довезли до Бреслау (сейчас — Вроцлав, город на западе Польши), где стояла советская армия. Тут мы проходили строгую комиссию и получали документы к месту следования — мы написали Казань, родину родителей, где у нас были родственники. Мы не могли поверить, что все это закончилось. А оно и не до конца закончилось. Сколько мучений и гонений мы пережили потом на Родине! Страшно сказать. Сталин как считал: «Если ты был у врага, ты набрался его духа».

«Родители запрещали детям рассказывать о лагерях, нас ведь считали врагами народа»

Добравшись до Казани, родственников здесь они не нашли. Оказалось, что сразу же после войны те уехали в Ленинград, как раз на их поиски. Через полгода регулярных явок на «Черное озеро» Надежда Григорьевна с Верой все же получили разрешение на переезд к семье. Школу она окончила уже в Ленинграде, в 1952 году.

— Все время родители запрещали нам, детям, рассказывать хоть что-нибудь о лагерях, держали все в тайне, насколько могли. Нас ведь считали врагами народа, например, не давали возможность где-либо учиться, — рассказывает Вера Алексеевна.

— Я в университет пробралась случайно, вроде как по обману, хотя никого не обманывала. Там же надо автобиографию писать, когда поступаешь… Я написала, что мы приехали в Ленинград из Казани, а немцев вообще не упомянула. В Казани их не было, это меня и спасло. Из моего класса мальчишка Михаил Ионов тоже поступал со мной. Он был только в оккупации, он нигде за границей не был. Его документы сразу вытащили и сказали: «Иди в училище». Даже тех, кто был на оккупированной территории, отправляли в профтехучилище, а таких, как я, тем более.

В Ленинграде Вера Алексеевна окончила иняз, освоив профессию преподавателя английского языка, застав и открытие первой ветки метро, и многочисленные визиты иностранных делегаций, на которые молоденьких студенток приглашали в качестве переводчиц.

— В то время часто приезжали французы в Ленинград. У нас девчонки с французского факультета ходили с ними переводчиками. От них впервые мы услышали, что Ленинград — город красных абажуров, некрасивых мужчин и плохо одетых женщин, — смеется собеседница «Реального времени». — А про абажуры-то — правда: только не красные, а оранжевые были почти в каждом окошке. В этот же год приходили в самый-самый первый раз корабли из Англии с визитом дружбы. Интересное все-таки было время.

Защитилась она на «отлично» и даже получила местный «вызов», но решила в Ленинграде не оставаться, «там очень гнилой климат», объясняет Вера Алексеевна. Вместо этого, получив направление и хорошие подъемные, она отправилась в Приморский край, правда там для выпускницы работы не нашлось.

Зато нашлись полезные знакомства — один из управленцев местного треста предложил ей вести курсы для «визированных официантов» во Владивостоке, обучать языку будущих сотрудников судов, отбывающих за границу. Работа и сам город молодому педагогу очень нравились. Во Владивостоке Вера Алексеевна вышла замуж — за военного, Льва Владимировича Кузьмина, с которым долгие годы прожила в счастливом браке. Там же у молодоженов родился сын.

— Климат во Владивостоке моему сыночку не подходил, а военным перевестись было огромной проблемой, я звонила, просила… Мужа в 1962-м все-таки перевели в Казань. В Казанском кремле, с левой стороны, где сейчас музеи, это все были казармы. А квартиру нам дали прямо там — как в кремль входишь, два дома справа стоят, там и жили. Все экскурсии всегда начинались с нашего дома, рассказывает Вера Алексеевна.

— Приехала и пошла в ГорОНО, знаете, что было? 340 человек на место, учителя сидели и ждали работу. А мне сразу дали 18-ю школу, английскую. Нравилось мне там, очень. В этой школе язык по программе начинали учить со второго класса. У меня сразу ребятишки пошли говорить. На уроках мы пели, на переменках играли в «кошки-мышки». И все это на английском языке. Дети уже все мне родными стали, я думала, я их выпущу, поступят в институт… Но получился у нас конфликт: завуч отнял у меня моих детей и дал мне чужих. Я обиделась и ушла. А как раз объявили конкурс в КАИ, я и ушла. Так жалко было, я раскаиваюсь, что ушла — не могу без детей все равно.

«Будьте осторожны, когда пойдете на пенсию. Я не шучу…»

Вплоть до самого выхода на пенсию, в 1984-м, Вера Алексеевна преподавала языки в Казанском авиационном институте. А после — занялась, как сейчас принято говорить, социальным волонтерством. Она организовала народный русский хор ветеранов «Волжанка», который до сих пор работает в стенах ДК «Сайдаш» под руководством Эльвиры Николаевны Крупиной, вместе с единомышленниками много лет регулярно объезжала детские дома по всему Татарстану, передавала детям подарки от меценатов, справляясь о самых насущных вопросах.

— Очень помогал мне в то время Олег Прохоренко, директор ларечков «Августина». Он знает, где я живу, привозил мне ящиками печенье — в детдоме же нельзя дать что-то кому-то одному, конфетку, например. Там надо или всем, или никому, иначе будут слезы. Всегда надо было закупать много. В городском исполкоме я закупала пирожные «Корзиночка» они и вкусные, упаковывались хорошо, чтобы я не раздавила. Мы объехали всю республику почти…

Сейчас Вера Алексеевна — счастливая прабабушка, всего у нее шесть внуков и восемь правнуков. Помогать есть кому, говорит собеседница «Реального времени».

— Мне в квартире ремонт предлагали, я отказалась. Мне и так все нравится. Мне недавно плиту поставили новую, красивую, поменяли все счетчики. Я очень благодарна моей конторе (УК). Я еще, когда ездила в детдома, мне эта наша контора помогала, иногда кое-какую денежку даже давали. Так что не жалуюсь, — подчеркивает она.

Правда, и здесь без «но» не обходится.

— У меня пенсия была очень хорошая, чуть ли не 30 тысяч. Я часто ездила по детдомам, за что Путин меня наградил медалью «Патриот России». И что вы думаете — получаю справку, могу даже наизусть процитировать: «Ваш трудовой стаж был завышен. Ваша пенсия составляет 11 482 рубля 43 копейки». Пребывание в концлагере посчитали работой в войсковых частях! Мне говорят: «Надо Путину послать эту справку». Но не буду я, до него и не дойдет. Но скажите, в 9 лет работает кто-нибудь? А я уже работала, по их мнению, так? Будьте осторожны, когда пойдете на пенсию. Я не шучу…

Ольга Голыжбина

Общество Татарстан

«Грудного ребенка фашисты бросили на землю и ударили палкой по голове, чтобы не мешал матери копать окопы», «в концлагере сортировали людей, а после сжигали в печи тех, кто не мог работать и был не нужен»… Все это из материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. «Маяк» при поддержке прокуратуры Гомельского района продолжает публиковать сообщения из протоколов допроса людей, которые стали очевидцами тех преступлений.

Сестра схватила хлеб, а женщина ей кричит: «Брось, он отравленный!»

Война пришлась на раннее детство Клары Григорьевны. К этому времени умерла мама, отец ушел на фронт, а она вместе с двумя сестрами осталась одна. Младшую 2-летнюю сестренку забрала к себе в дом пожилая родственница. Выживать в оккупированной врагом родной деревне Бервены, что в Кормянском районе, приходилось вдвоем, пока их с односельчанами не отправили в печально известный концлагерь Озаричи.

Бывшая узница концлагеря рассказывает:

— В деревне прожили несколько лет, пока нас в феврале или марте не отправили в концлагерь. Старшей сестре тогда было лет 15, мне — 10. Не доходя до концлагеря, нас сортировали на тех, кто может работать, и нетрудоспособных. Помню, как у женщины немцы выхватили грудного ребенка, бросили его на землю и ударили палкой по голове. Она нужна была им, чтобы копать окопы, а ребенок оказался помехой. Как же сильно кричала женщина, просто ужас…

И вот идем мы уже дальше по дороге, а перед нами — по снегу босой маленький ребенок и плачет, его маму отправили с теми, кто мог пригодиться немцам в качестве рабочей силы. И вот пришли мы на место, всех разместили под открытым небом на болотистой местности, без еды и воды. Сестра нашла чье-то взрослое пальто и одела на меня, а также платок и дырявые ботинки. Но все равно от холода все леденело. Однажды я чуть до смерти не замерзла, тогда я даже начала погружаться в сон. Помню, снится мне, что вроде выхожу из болота, неподалеку стоят дома. Думаю, пойду и погреюсь. Захожу, а там женщина печет блины. Я говорю: «Тёточка, пусти меня на печь погреться». А она мне: «Лезь, детка». Я залезла на печь, и так мне стало хорошо, тепло. И тут слышу громкий голос, очнулась, посмотрела на свои руки, а они все синие. Наверное, кровь уже застыла, и я начала засыпать. И вот нашелся добрый человек, который поднес меня к костру и отогрел.

Помню, немцы привозили твердый хлеб, он был, как кирпич. Этот хлеб они намеренно бросали в головы и лица людей, от таких ударов некоторые даже погибали. Однажды сестра схватила хлеб, а женщина ей кричит: «Брось, он отравленный!»

После по концлагерю стали ходить слухи, что нашим страданиям скоро придет конец. В ночь перед освобождением из плена сказали, что никому не спать. А потом была перестрелка и нас освободили. Из лагеря выходили друг за другом, нас предупредили, что вокруг все заминировано. Когда увидели наших солдатиков, то радости не было предела. Будто мертвые заново воскресли.

В тему

Впервые про лагерь смерти Озаричи мир услышал 14 февраля 1946 года, когда на Нюрнбергском процессе помощник главного обвинителя от СССР Лев Смирнов представил суду документы о злодеяниях фашистов на белорусской земле. Один из них гласил: «19 марта 1944 года наступающие части Красной Армии в районе местечка Озаричи Полесской области Белорусской ССР обнаружили на переднем крае обороны немецкой армии три концентрационных лагеря, в которых находились свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных женщин и стариков…». Другие документы доказывали преднамеренное использование нацистами бактериологического оружия: стариков, женщин и детей умышленно заражали сыпным тифом.

В лагере, где сортировали людей, всех раздевали и стригли. Некоторых потом сжигали

Когда началась война, Александре Савельевне было 2 года. В конце сентября 1943 года она вместе с мамой и младшей сестрой попала в сортировочный лагерь, который находился в Польше.

Бывшая малолетняя узница вспоминает:

— В лагере, где сортировали людей, всех раздевали и стригли. А после сжигали в печи тех, кто не мог работать и был не нужен. Нас отобрали в качестве рабочей силы, одели и увезли в другой лагерь, который находился недалеко от Вены. Там мы жили в бараке. Мама работала, а я приглядывала за младшей сестрой. Потом все заболели скарлатиной или дифтерией. Дети начали погибать, умерла и моя младшая сестренка, ей было тогда 3 года. Вот и живу за всех одна.

Мама говорила, что я была такая непоседа: подлезу под колючую проволоку и иду гулять. Помню, как-то подходит ко мне мужчина и говорит: «Что ты ходишь здесь одна, а как бомбить начнут? Все, скоро муки кончатся и нас освободят». Когда освободили нас из концлагеря, мне было 6 лет. Вот что я помню о детстве за колючей проволокой.

Ирина КОНОВАЛОВА.

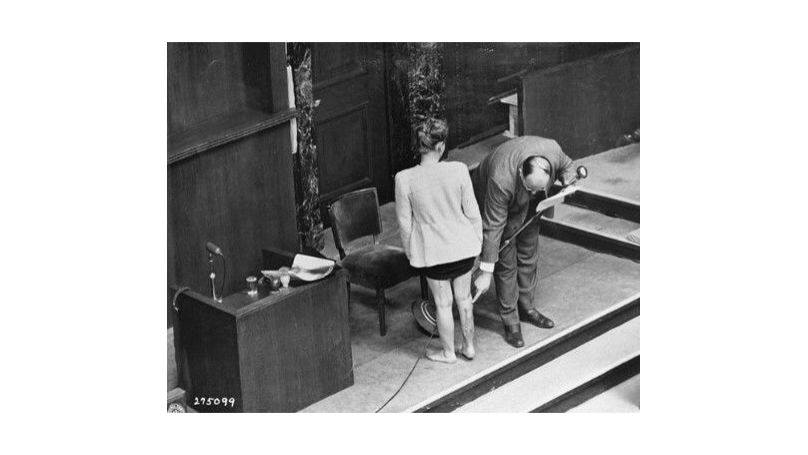

С начала 1945 года войска союзников один за другим освобождали нацистские концлагеря. Пик пришелся на апрель, когда солдаты антигитлеровской коалиции вошли в лагеря Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, Берген-Бельзен. О том, что происходило за колючей проволокой лагерей, весь мир узнал на Нюрнбергском процессе. Самым подробным свидетельством стал рассказ француженки Мари Клод Вайян-Кутюрье — бывшей узницы Освенцима и Равенсбрюка. Те, кто выжил в этих лагерях, обязаны своим спасением Красной Армии: 27 января 1945 года она освободила Освенцим, в период с 30 апреля по 3 мая 1945 года — все лагеря комплекса Равенсбрюк.

Мари Клод Вайян-Кутюрье родилась в 1912 году, жила в Париже. По профессии — фотожурналист. После войны стала лидером женского демократического движения, депутатом Учредительного собрания, рыцарем Почетного легиона.

Была арестована полицией вишистского режима 9 февраля 1942 года и передана гестапо. Год содержалась в различных тюрьмах во Франции, затем в январе 1943 года с группой французских женщин была отправлена в Освенцим. Оттуда в мае 1944 года — в Равенсбрюк.

В статье использованы фрагменты допроса свидетельницы 28 января 1946 года.

Освенцим

Крупнейший нацистский лагерь смерти, располагался в 60 км к западу от Кракова. Первые узники были доставлены в лагерь в мае 1940 года. Общее число узников и жертв Освенцима установить невозможно. По оценкам историков, за время существования лагеря в нем было уничтожено от 1,1 до 1,6 миллионов человек.

«Оттуда никогда не возвращаются»

«Когда я отказалась подписать, офицер, который меня допрашивал, начал угрожать мне, и после того как я сказала, что не боюсь смерти, не боюсь расстрела, он ответил: «В нашем распоряжении есть средства куда более ужасные, чем расстрел». Переводчик же добавил: «Вы не представляете, что сказали. Вас отправят в концентрационный лагерь, оттуда никогда не возвращаются» (…) Солдаты-лотарингцы, которые были мобилизованы в германскую армию и охраняли нас, говорили: «Если бы вы знали, куда вас везут, вы бы не торопились туда приехать».

Первый день

«Лагерь Биркенау (часть лагерного комплекса в Освенциме — Авт.) находился на большой равнине; в январе там свирепствовал мороз. Мы совершили этот переход в лагерь, неся свой багаж. Миновав ворота лагеря, мы остро почувствовали, как мало надежды выйти отсюда живыми. Мы это поняли, так как на пути нам встретилась колонна живых скелетов, колонна людей, направляющихся на работу. Мы ощутили это столь остро, что, пройдя ворота, запели «Марсельезу», чтобы придать себе мужества. (…)

Под вечер мы увидели, что снаружи расположился оркестр. В это время шел снег, и мы спрашивали себя, почему оркестр играет. В это время появились «командо» — партии заключенных, которые возвращались с работы. Следом за каждой рабочей партией шли люди, несшие трупы.»

«Их даже не считали»

«В систему приема прибывающих партий было внесено усовершенствование: вместо того чтобы производить отбор на платформе, состав подводили по запасному пути почти к самой газовой камере. (…) Мы видели, как распломбировывали вагоны, как солдаты выводили из них женщин, детей и мужчин. (…) Все эти люди не знали, какая участь им была уготована. (…) В ту пору, то есть, в июне-июле 1944 года, во время отбора после прибытия состава оркестр из молодых красивых заключенных, одетых в белые блузки и синие матросские юбки, играл веселые арии из оперетты «Веселая вдова», «Баркаролу» из «Сказок Гофмана» и т. д. (…) Тех, кто был отобран для отравления газом, то есть стариков, детей и матерей, направляли в здание из красного кирпича.(…)

Но в дальнейшем, когда стали прибывать большие партии из Венгрии, не было времени разыгрывать представление и мистифицировать заключенных.

Дюбост (Шарль Дюбост — представитель французского обвинения — Авт.): Производили ли перепись этих людей?

Вайян-Кутюрье: Нет.

Дюбост: На них не ставили клейма?—

Вайян-Кутюрье: Нет, их даже не считали.»

Не имело значения, кого уничтожать – детей, стариков или солдат, возраст и состояние жертв не принимались в расчет, речь шла не о терминах, не о категориях, а о свойствах и качествах. Еврейский или цыганский ребенок был прежде всего только евреем или только цыганом, а не ребенком, уничтожали просто, вообще, евреев, цыган, русских, поляков, а не стариков и женщин, не уничтожали людей, а стирали темные пятна с безукоризненного образа вечного, изначального Рейха

— Борис Якеменко «Концентрационный мир…»

«Ждем вашего приезда»

«Когда мы выехали из форта Роменвилль, находившиеся там еврейки остались. Затем их отправили в направлении Дранси, и мы вновь встретились с ними в Освенциме спустя три недели после нашего приезда туда. Из общего их числа в 1200 человек в лагерь попали 125 человек, остальных немедленно по прибытии отравили газом. Месяц спустя ни одна из этих 125 евреек не осталась в живых.(…)

Я была знакома с молоденькой французской еврейкой. (…) Маленькая Мари была единственной выжившей из семьи в девять человек. По прибытии в лагерь ее мать и семерых братьев и сестер отравили газом. Ей же было приказано раздевать маленьких детей перед тем, как они попадали в газовую камеру.(…)

Когда прибывали евреи из Салоник, им выдавали почтовые открытки. Внизу на открытках указывалось, что адрес отправителя — Вальдзее, хотя такого пункта не существовало. Им выдавали также печатный текст с тем, чтобы они написали своим

родным: «Здесь мы хорошо устроились, у нас есть работа, с нами хорошо обращаются и хорошо кормят. Ждем вашего приезда». Я лично видела такие почтовые открытки. (…)

Мне известно, что такие случаи имели место в Греции, и я не знаю, применяли ли этот метод в других местах, но в Греции целые семьи приходили в бюро по вербовке в Салониках, изъявляя желание присоединиться к своим родным. Я вспоминаю профессора-филолога из Салоник, который с ужасом узнал в приехавшем родного отца.(…)

По другую сторону от нашего лагеря находился так называемый лагерь для семей. В него были помещены евреи из гетто в Терезиенштадте. В отличие от нас они не были выбриты, не носили вытатуированные клейма, им оставили их одежду, они не работали. Так они прожили шесть месяцев. А спустя шесть месяцев все обитатели этого лагеря были отравлены газом.»

Повседневность

«В половине четвертого раздавался грубый окрик охраны, которая нас будила и поднимала с жалкого ложа ударами дубинок на перекличку. Ничто на свете не могло освободить от переклички, даже умиравшие должны были ползком выходить на нее. По пять человек в ряду мы должны были оставаться на перекличке до рассвета, то есть до 7 или 8 часов утра, а когда стоял туман, то мы оставались там до полудня. После этого команды приходили в движение и направлялись на работу (…)

В Освенциме преследовалась совершенно определенная цель — уничтожение. Производительность труда заключенных не представляла интереса. Их убивали без всякой причины. Было достаточно заставить стоять на ногах с утра до вечера. Что же касается того, носят заключенные один или десять кирпичей, этому не придавали значения. Там полностью отдавали себе отчет в том, что людей — человеческий материал — использовали как рабов, чтобы заставить их умереть. (…)

У нашей женской охраны были дубинки, и направо и налево щедро наносились удары. В числе наших подруг была Жермен Рено — преподавательница из Азе-ле-Ридо во Франции. На моих глазах ей во время переклички проломили череп ударом дубинки. (…)

Во время работы нас охраняли эсэсовцы, мужчины и женщины, которые наносили удары дубинкой и натравливали на нас собак. У многих моих товарищей на ногах были следы от укусов собак. Мне пришлось видеть, как одна женщина была разорвана собаками. Она умерла на моих глазах, в то время как эсэсовец Таубер продолжал натравливать на нее свою собаку и глумился при виде этого зрелища.(…)

Сначала это были только эсэсовцы, но с весны 1944 молодых эсэсовцев из многих рот заменили старыми людьми из вермахта. Как в Освенциме, так и в Равенсбрюке. Нас охраняли солдаты вермахта уже с 1944 года.»

От подъема до отбоя вся структура жизни заключенного отражала в себе символическую систему тоталитарного и тотального государства и указывала узнику место на самых нижних ярусах системы или даже под ее поверхностью. При этом тотальность закономерно была тем абсолютнее, чем больше людей попадало в лагеря и чем жестче было с ними обращение

— Борис Якеменко «Концентрационный мир…»

Блок № 25

«Блок 25, если можно так выразиться, был преддверием смерти, он был мне хорошо известен, так как мы к тому времени были переведены в блок 26 и наши окна выходили во двор 25-го блока.

Во дворе можно было видеть горы трупов. Время от времени голова или рука одного из сваленных в кучу тел приходила в движение: это была умирающая, которая стремилась выбраться из горы трупов, чтобы спастись.

Смертность в этом блоке была еще более высокой, чем в других, так как обреченным на смерть давали пить и есть лишь в тех случаях, когда оставались остатки пищи в кухонных котлах, то есть часто в течение многих дней они оставались без капли воды.

Однажды одна их моих подруг — Аннет Эпо, красивая молодая женщина 30 лет, проходила мимо блока. Ей стало жаль этих женщин, кричавших с утра до вечера на всех языках: «Пить, пить, пить, воды». Она возвратилась в наш блок, чтобы принести им немного похлебки, но в тот момент, когда она протягивала ее через решетку окна, надсмотрщица заметила это и, схватив Аннет Эпо за ворот, швырнула ее в 25-й блок.

Два дня спустя я видела ее в грузовике, который отправлялся к месту, где находилась газовая камера. Она поддерживала старуху-француженку Лин Поршэ и когда грузовик тронулся, закричала нам: «Если вы возвратитесь во Францию, не забудьте о моем маленьком мальчике!». Потом они начали петь «Марсельезу».»

Врачи-садисты

«Видела в лазарете, в котором я работала, молодых евреек из Салоник, которые находились перед рентгеновским кабинетом, где их ожидала стерилизация. Кроме того, мне было известно, что в лагере для мужчин производили операции по кастрации.

Я была в курсе медицинских экспериментов над женщинами, потому что моя подруга доктор Адэ Оваль из Монбельяра, которая возвратилась во Францию, работала в течение многих месяцев в этом блоке, ухаживала за больными, хотя всегда отказывалась участвовать в проведении экспериментов. Женщин подвергали стерилизации, делая впрыскивания, а также путем облучения. Я видела и знала многих женщин, которые были стерилизованы. Среди подвергавшихся операции по стерилизации была высокая смертность (…)

Они не скрывали цели, которую преследовали, производя стерилизацию. Они говорили, что стремятся найти лучший метод стерилизации, чтобы заменить коренное население оккупированных стран немцами после того как используют одно поколение местных жителей в качестве рабов. (…)

Весной 1944 года был организован блок для близнецов. Это было в то время, когда прибыла колоссальная партия венгерских евреев, приблизительно 700 тысяч. Доктор Менгеле, который производил эксперименты, отбирал во всех прибывших партиях близнецов. Он руководствовался желанием получить обоих близнецов, вне зависимости от того, какого они были возраста. Поэтому в этом блоке находились и маленькие дети и подростки. Я не знаю, что с ними делали, помимо того, что у них брали кровь и производили их измерения.»

Матери и дети

«Если еврейские женщины, попадавшие в лагерь, находились на первых месяцах беременности, им делали аборт. Когда же они находились на одном из последних месяцев, то после того как они производили на свет ребенка, его топили в ведре с водой. (…) Этим руководила немка-акушерка, сидевшая по обвинению в уголовном преступлении — совершении абортов. Спустя некоторое время приехал новый врач и в продолжение двух месяцев новорожденных еврейских детей перестали убивать. Но однажды из Берлина пришел приказ, в котором говорилось, что их снова следует уничтожать. Тогда матерей с детьми вызвали в лазарет, посадили на грузовики и увезли в газовую камеру. (…)

Обычно, когда женщины не еврейской национальности производили на свет детей, их не отбирали у матерей, но в связи с тем, что условия в лагере были ужасны, новорожденные редко выживали более 4-5 недель.

В лагере был блок, в котором находились польские и русские матери. Однажды русских обвинили в том, что они производят слишком большой шум. Их вызвали на перекличку и заставили целый день стоять перед своим блоком с детьми на руках, совершенно раздетыми, в продолжение всего дня.»

Рвы и печи

«В Освенциме было восемь кремационных печей. Но с 1944 года этого количества стало недостаточно. Эсэсовцы заставили заключенных вырыть колоссальные рвы, в которых устанавливали перекрестные перекрытия. Их обливали бензином и поджигали. Трупы сбрасывали в эти рвы. Мы видели из нашего блока, как спустя примерно три четверти часа или час после прибытия партии заключенных из печей крематория начинали вырываться большие языки пламени и на небе возникало зарево от огня, поднимавшегося над рвами.

Однажды ночью мы были разбужены страшными криками. На следующее утро мы узнали от людей, работавших при газовой камере, что накануне было недостаточно газа и еще живых детей бросали в топки кремационных печей.»

***

«Когда мы оставляли лагерь Освенцим, мы не верили самим себе. У нас сжимались сердца оттого, что из всех нас, то есть, из 230 человек, прибывших сюда 18 месяцев назад, осталась маленькая группа в 49 человек. Мы испытывали чувство, как будто оставляем ад, и впервые у нас зародилась надежда на то, что мы выживем и вновь увидим мир.»

Равенсбрюк

Лагерь был открыт в мае 1939 года в 100 км к северу от Берлина. В нем содержались преимущественно женщины. Из 132 тысяч заключенных, прошедших через Равенсбрюк, погибли более 50 тысяч человек.

Рабство

В самом Равенсбрюке был завод Siemens, где производилось телефонное оборудование и радиоаппаратура для самолетов

Кроме того, внутри самого лагеря находились мастерские по производству камуфляжа, военного обмундирования и всевозможных вещей, используемых солдатами. (…)

В Равенсбрюке вопрос о производительности труда играл большую роль. Это был распределительный лагерь. Когда в лагерь прибывали партии заключенных, их спешно направляли либо на предприятия по производству боеприпасов, либо на пороховые заводы, либо на строительство аэродромов, а в последнее время на рытье окопов.

(…)

Промышленники, или мастера, или уполномоченные ими лица сами приходили в лагерь в сопровождении эсэсовцев, чтобы произвести отбор. Создавалось впечатление невольничьего рынка: щупали мускулы, изучали выражение лица, после чего останавливались в своем выборе на ком-либо. Затем отобранные проходили в раздетом виде перед врачом, и тот принимал решение, могут или не могут они работать на заводе. В последнее время врачебный осмотр был только проформой, так как брали кого бы то ни было.

Работа была непосильная, особенно потому, что не хватало пищи и было мало времени для сна, то есть приходилось напряженно работать по 12 часов, а утром и вечером выходить на перекличку.(…)

Работа шла в бешеном темпе, заключенные не могли даже выйти в уборную. Днями и ночами их нещадно били эсэсовцы и эсэсовки: если ломалась игла из-за плохого качества материала, если останавливалась машинка, если этим дамам и господам не нравился взгляд.

Ближе к концу смены можно было видеть, что рабочие настолько истощены, что каждое движение давалось с усилием.(…) Если не выполнялась обычная норма, бригадир Биндер набрасывался и избивал женщин со всей силы. Одну за другой, друг за другом, с таким результатом, что последняя в ряду каменела от ужаса.»

Подопытные «кролики»

«В блоке вместе с нами находились польские женщины; некоторых называли «кроликами», потому что их использовали в качестве подопытных существ. Из партий польских женщин отбирали здоровых девушек со стройными ногами и производили над ними операции: у одних удаляли из ноги часть кости, другим делали впрыскивания, для чего именно, я не знаю. Среди подвергавшихся операциям была большая смертность.

Тех, кто отказывался идти в лазарет, где им должны были производить операцию, силой отправляли в карцер, и там их оперировал приехавший из Берлина профессор. Он производил операции в военной форме, не принимая никаких антисептических предосторожностей, не надевая халата и не вымыв рук. Среди «кроликов» были те, кому удалось выжить, и они испытывают страшные страдания до настоящего времени.»

Беспрецедентность насилия во многом объяснялась тем, что оно было постоянно ощущаемым следствием чрезвычайного давления государства на общество, через насилие государство предъявляло себя социуму. В результате этого давления должна была выкристаллизоваться (…) принципиально новая категория людей (как при чрезвычайном давлении графит превращается в алмаз), которая обеспечит необратимость времени. Не случайно строительство «нового человека», поиски новых физических возможностей человека, выливавшиеся в Концентрационном мире в изуверские эксперименты над людьми, пронизывают всю идеологию Третьего рейха

— Борис Якеменко «Концентрационный мир…»

«Они гнили заживо»

«В блоках совершенно не было места и заключенные спали вчетвером на кроватях, поэтому в центре лагеря был натянут большой тент, под ним была разложена солома. Венгерских женщин приводили под этот тент. Их состояние было ужасным. Было много случаев обморожения ног, потому что они прошли часть дороги по снегу. Многие из них умерли по дороге. Тех кто прибывал в лагерь, вели под этот тент и там многие из них умерли. Каждый день прибывал отряд для выноса трупов из-под тента.

Однажды, вернувшись в свой блок, который был рядом с тентом, я увидела перед ним кучу дымящегося навоза. Я внезапно поняла, что этот навоз был из человеческих экскрементов, поскольку у несчастных женщин не было сил доползти до уборных. Им приходилось заживо гнить в этой грязи.(…)

Это была зима 1944 года, приблизительно ноябрь или декабрь, мне кажется. Хотя я не могу сказать точно, какой это был месяц. Сложно говорить о точных датах в концентрационных лагерях, поскольку дни пыток шли друг за другом и учитывая их монотонность, трудно установить день.»

Освобождение

«Когда немцы покинули лагерь, в нем осталось две тысячи больных и некоторое число добровольцев, в том и я, чтобы ухаживать за больными. Нас оставили без воды и света. К счастью, на другой день прибыли русские.

Мы смогли отправиться в лагерь, где помещались мужчины, и там мы увидели неописуемое зрелище. В течение пяти дней у заключенных не было воды. В лагере находились 800 человек тяжелобольных, три врача и семь медсестер, которые не успевали выносить мертвых.

Благодаря Красной Армии мы смогли перевезти этих больных в чистые блоки, оказать им необходимую помощь и накормить их. К сожалению, я могу назвать лишь число французов. Когда мы прибыли в мужской лагерь, в нем находились 400 французов, но только 150 вернулись во Францию.»

***

«Трудно дать точное представление о концентрационных лагерях, когда лично сам в них не побываешь. Можно привести примеры зверского обращения, но невозможно дать почувствовать эту убийственную рутину существования.

Когда спрашивают, что было самым ужасным, на это невозможно ответить. Все было ужасным

Ужасно умирать от голода, от жажды, быть больным, видеть, как умирают вокруг товарищи и не иметь возможности что-либо сделать. Ужасно думать о своих детях, о своей стране, которых никогда больше не увидишь. Иногда наступали такие моменты, когда мы сомневались, не кошмар ли это, так эта жизнь по своему ужасу казалась нам нереальной. В течение месяцев и лет у нас было одно желание: пусть хоть кто-нибудь из нас останется в живых, чтобы рассказать всему миру о том, что такое нацистская каторга.

Так было всюду: в Освенциме и в Равенсбрюке. Люди, побывавшие в других лагерях, рассказывают то же самое: всюду систематически проявлялась беспощадная воля к тому, чтобы использовать людей в качестве рабов и, когда они больше не в состоянии работать, убивать их.»

Видеофрагмент допроса Мари Клод Вайян-Кутюрье

Источники:

Стенограмма Нюрнбергского процесса. Том VIII / Перевод с английского и составление — Сергей Мирошниченко

Борис Якеменко «Концентрационный мир нацистской Германии. Основные черты феноменологии непознанного». Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2020. Т. 12. № 1

Каждый год в апреле в Германии вспоминают узников нацистских концлагерей. Наум Аркадьевич Хейфец, переживший Минское гетто, где погибла вся его семья, и прошедший Освенцим, Дахау, Майданек и Натцвайлер, до сих пор не может спокойно слушать немецкую речь. Тем не менее он нашел в себе силы приехать в Дортмунд, где мы с ним и встретились. Едва я успеваю открыть рот, худощавый мужчина хрипловатым неприветливым голосом говорит, что лучше бы его оставили в покое. После долгих уговоров рассказать свою историю Наум Аркадьевич сказал:

— А вы знаете, как трещит горелое мясо? А как мы, обессиленные узники, словно кули, вываливались на землю, а затем, выпучив глаза, искали название станции — надо же знать, где мы умрем? — А затем тихо добавил: — Я расскажу свою историю, но вы не зададите мне ни одного вопроса, не попросите меня рассказать подробнее, чем я сам себе могу позволить.

До 22 июня 1941 года я жил в Минске со своей семьей: папой, мамой и двумя сестрами. Младшая сестра ходила в школу, старшая училась в университете, а ее муж работал в Ленинграде. Сестре нужно было сдать один экзамен, чтобы окончить университет и переехать к нему со своим полуторагодовалым сыном. Мне же было 18 лет, и я оканчивал вечернюю школу, работал в рекламно-художественной мастерской и встречался с любимой девушкой. Отец как раз получил путевку в Сочи на 22 июня; путь был через Москву, и он поехал 18-го, чтобы еще два дня провести в столице, навестить родственников и друзей.

22 июня, когда началась война, отца с нами не было — в противном случае наша жизнь сложилась бы иначе: он работал на железной дороге, и мы смогли бы уехать. Отцу было уже не отдыха — он тут же оформил билет, чтобы вернуться домой, но смог добраться только до Вязьмы, где пять дней ждал эвакуирующихся из Минска в надежде встретиться с нами или увидеть знакомых, которые смогли бы ему рассказать о нас. В Минск поезда уже не шли.

28 июня Минск был оккупирован немцами. Большая часть населения не успела покинуть город, потому что городские власти призывали жителей соблюдать спокойствие и порядок, не информируя о том, что немцы стремительно наступают, а сами тайно выехали в Могилев. Узнав об этом, люди пытались покинуть город, но было уже поздно: Минск окружили немецкие войска, и жителям, в том числе и нам, пришлось вернуться.

- Фото: Вероника Прохорова

Запах хлеба

В 1941 году по приказу немецкого коменданта полевой комендатуры от 19 июля нам пришлось покинуть наш дом и поселиться в еврейском гетто. Если приказ не выполнялся — расстрел. Гетто занимало территорию километр на километр и состояло из 40 улиц и переулков. Жили в тесноте — по шесть-семь семей на четыре комнаты. По приказу немецких властей мы, евреи, носили желтую лату на груди и на спине.

Электричества и магазинов не было, за водой бегали к колонкам. Сестры и я были разнорабочими и иногда получали баланду или кусочек хлеба, который приносили домой и делили между всеми членами семьи. Оладьи делали из картофельных очисток, суп варили из крапивы и лебеды. Рядом работал хлебозавод, весь район пахнул хлебом, а мы каждый день потихоньку умирали с голоду.

Летом 1942 года нас отправили работать на четыре дня, и, когда нас привезли домой, то в квартире на кровати на ватном стеганом одеяле мы увидели запекшуюся лужу крови

После первого погрома (массового убийства евреев; Минское гетто пережило шесть таких погромов, все они были приурочены к советским праздникам. — Прим. ред.) 7 ноября 1941 года в Минское гетто были депортированы евреи из Германии, Австрии и Чехословакии. Некоторых поселили в двухэтажное здание на улице Сухой, где прежде жили евреи, уничтоженные во время погрома. Для евреев Западной Европы — мы их называли «гамбургскими» (первый эшелон с евреями из Западной Европы пришел из Гамбурга. — Прим. ред.) — были созданы два отдельных гетто: зондергетто №1 и зондергетто №2.

«Гамбургским» евреям, вероятно, приходилось сложнее, чем нам. Они не знали языка, не могли просить милостыню. Они не были привычны к суровым климатическим условиям. Но представители нацистского режима относились к ним лучше. Как и нас, евреев Минска, «гамбургских» использовали на черных работах, но некоторым из них удавалось получить работу полегче, например, в госпитале или в сапожной мастерской. Квалифицированных западных ремесленников ценили очень высоко, и они получали больше «льгот» в сравнении с местными специалистами. Но и они не избежали «акций» — так нацисты называли массовые убийства — их уничтожили последними, уже в октябре 1943 года.

В этом гетто я потерял всю свою семью. Первой погибла старшая сестра во время большого погрома 2 марта 1942 года. Летом этого же года нас отправили работать на четыре дня, и, когда нас привезли домой, то в квартире на кровати на ватном стеганом одеяле мы увидели запекшуюся лужу крови. Мать убили, пока нас не было, в собственной кровати. Младшую сестру и племянника тоже убили — где их могилы, я так и не узнал.

- Фото: Вероника Прохорова

Чистота и цветы у проходной концлагеря

Меня же в июле 1943 года забрали из рабочего участка в лагерь СС на улице Широкой, где до войны была казарма. Через неделю нас повезли в Люблин, в концлагерь Майданек. Это был первый и последний эшелон евреев, который вывезли из Минска, остальных жителей гетто уничтожили. Белорусов же вывозили на принудительные работы, первоначально целыми семьями и в сопровождении духового оркестра, потом уже принудительно разлучали с родственниками. Их отправляли работать у бауеров (крестьян) в Германии или на заводы.

Прежде чем попасть в лагерь Майданек, мы двое суток ехали в вагоне. Стояла жара, это был уже август 1943 года. По сто человек в каждом вагоне — мы были как селедки в бочке; если упадешь, то уже не поднимешься. Один польский еврей хотел обменять золотые часы за стакан воды, но боялся выйти из эшелона. Попросил надзирателей — те взяли часы часы, а воду не принесли.

О мою спину был однажды сломан карабин

Когда нас привезли в концлагерь Майданек, то сразу построили и приказали: «Сапожники, портные и ремесленники, выходите». Я не мог причислить себя ни к одной из данных профессий: если бы им нужны были маляры, я бы пошел, так как раньше работал художником. Нас оставили в вагонах и отвезли в Будзынь — отделение лагеря Майданек под Красником. Помню проходную с фашистами и собаками. Возле нее — чистота и посажены цветы. Лагерь располагался в чистом поле, вокруг него — два ряда колючей проволоки под электрическим током. Частые вышки с фашистами и пулеметами. Справа и слева — ряды больших деревянных бараков, внутри — двухъярусные деревянные нары, на них — соломенные матрасы и подушки, бумажные сетчатые наволочки. Солома через них пролезала и колола голову.

Каждое утро мы в легкой одежде и деревянных колодках должны были идти семь километров на работу. Нас сопровождали польские полицейские, они на нас кричали, жестоко избивали, травили собаками и заставляли петь маршевые песни. Так мы работали в полях по 18 часов в день от темна до темна. О мою спину был однажды сломан карабин (короткоствольная винтовка. — Прим. ред.), было очень больно. Меня товарищи с двух сторон подхватили, так как я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть.

- Фото: Вероника Прохорова

«Мы, конечно, знали, что такое Освенцим»

Летом 1944 года, когда началось наступление на Варшаву, нас эшелонами привезли в город Радом, оттуда пешком погнали в город Томашов. Мы прошли расстояние в 200 километров за четыре дня. Нас сопровождали несколько гужевых повозок, которые подбирали тех, кто не мог одолеть 50 километров в день. Когда повозки переполнялись, были слышны автоматные очереди — и повозки снова могли подбирать тех, кто не в силах продолжать путь. В Томашове мы три дня рыли окопы, затем нас эшелонами отправили в Освенцим.

Еще за много километров до Освенцима в воздухе висел нестерпимо душный запах паленого мяса. Конечно, мы знали, что такое Освенцим, и ни один из нас не проронил ни слова: наши глаза были обращены на бжезинский лесок и пылающий огонь (в июле в Освенциме продолжалась «венгерская акция» (Ungarnaktion) — за три месяца было задушено газом и сожжено около 500 тысяч евреев. Крематориев не хватало, и в бжезинском лесу выкопали глубокую яму, чтобы в ней сжигать тела людей. Этот огонь и видел Наум Аркадьевич. — Прим. ред.).

Помню пухлый оттопыренный палец офицера, которым он указывал, кого куда

Прибыв на место, мы еще долго оставались в закрытых вагонах. Потом на соседний путь прибыл еще один эшелон. Очевидно, где-то ликвидировали гетто, а немцы разрешили брать с собой то, что на тебе, и по одному чемодану. Из вагонов вывели прилично одетых людей разного возраста и пола с шестиугольными звездами Давида, построили и прямиком отправили в газовые камеры. Затем пришли человек тридцать из зондеркоманды, в полосатых робах, вынесли чемоданы, помыли и продезинфицировали вагоны.

Когда отогнали состав, нас вывели из вагонов на перрон. Это был конец железнодорожного пути. Тупик. Впереди — ограда из колючей проволоки. Прямо по ходу за ней играл большой симфонический оркестр. Пюпитры. Дирижер, музыканты — все в полосатых концлагерных робах. Когда нас вывели на перрон, сразу отделили женщин и детей. Помню пухлый оттопыренный палец офицера, которым он указывал, кого куда, при этом сама рука была за пазухой. Отобрали также пожилых, больных и тех, кто, по их мнению, был малопригоден в качестве рабочего скота. Их построили и всех без исключения отправили в газовые камеры. Нас, мужчин, загнали обратно вагоны и отправили в Мюнхен, а на следующий день на машинах привезли в концлагерь Вайхинген, отделение базового концлагеря Натцвайлер.

«Мы теряли человечность»

В Вайхингене мы рыли колоссальный по размерам котлован, он был больше любого стадиона, глубиной в этажей пять. По слухам, немцы хотели построить там какое-то подземное сооружение, но так ли это, я не знаю — нам же не говорили, для чего мы работам. Немецкие солдаты бурили в скальном грунте отверстия глубиной метра три, закладывали туда аммонал, ровно в полдень и полночь трубили в рожок, чтобы все ушли на безопасное расстояние, и производили взрыв. Мы же должны были переносить получившиеся глыбы в вагонетки. В дождь работать было особенно тяжело, так как камни скользкие и неподъемные, а вагонетка высокая. Работали по 12 часов в две смены: неделю — с 8 утра до 8 вечера, другую неделю — с 8 вечера до 8 утра.

Затем я попал в лагерь Хеппенхайм — это другое отделение концлагеря Натцвайлер. Начальником там был эсэсовец, имел звание оберштурмбанфюрер (SS-Obersturmbannführer, подполковник. — Прим. ред.). Он любил потешаться над нами. Например, по воскресеньям мы не работали. Он подходил к проволоке (его деревянный домик находился в десяти метрах от лагеря), держа в руках полбуханки хлеба, ждал, когда соберется побольше людей — мы шли к этой булке, как голодные волки, — и бросал его через решетку. Ему доставляло удовольствие смотреть, как мы вырываем эту булку друг у друга, деремся, падаем. В этот момент мы теряли человечность, и ему это нравилось.

После взрыва все легли на пол, и я обнаружил, что у меня по затылку течет кровь. Но я не был ранен — на мне лежал незнакомый мужчина, которого убило тяжелой доской

Зимой, опять же в лагере Хеппенхайме, этот оберштурмбанфюрер строил нас: первая шеренга делает четыре шага вперед, вторая шеренга — два шага вперед, третья стоит на месте, четвертая — два шага назад. Приказывал разомкнуться на вытянутые руки, снять головные уборы — полосатые шапочки, вывернуть их наизнанку, положить на снег, снять куртки и штаны, тоже положить на снег. Деревянные колодки можно было оставить на ногах. Оберштурмбанфюрер заставлял нас делать гимнастические упражнения, чтобы мы не окоченели: бег на месте, приседания, прыжки. Так он мог продержать нас больше двух часов. Но мы замерзали — мы же были совершенно голыми, а потом надевали на себя мокрую одежду. «Сердобольному» начальнику казалось все это весьма забавным.

Весной 1945 года нас опять погрузили в эшелон и куда-то повезли. По дороге эшелон остановился из-за налета американской авиации. Охрана спряталась, но мы выйти не могли: вагоны были обнесены колючей решеткой. Американцы бомбили одно и то же место в лесу, продолжалось это достаточно долго. В небо резко пошел черный дым — высокий и густой. Одна бомба упала недалеко от железнодорожного пути, и первый вагон, который был к ней ближе всех, перевернуло набок. Мы были во втором вагоне — у него пробило крышу. После взрыва все легли на пол, и я обнаружил, что у меня по затылку течет кровь. Но я не был ранен — на мне лежал незнакомый мужчина, которого убило тяжелой доской, упавшей с потолка вагона.

- Фото: Вероника Прохорова

«Транспорты» обреченных людей

После налета немцы пересчитали нас, погрузили в новый эшелон и повезли в Дахау. Не успели мы там пробыть и неделю, как 26 апреля 1945 года нас опять погрузили в вагоны — с наступлением американских войск Гиммлер приказал уничтожить газовые камеры и крематории, а трудоспособных узников эвакуировать вглубь германской территории маршами смерти. Нас погнали на минные поля в Тирольские горы — фашистам нужно было ликвидировать столько людей, что никакие крематории с этим бы не справились.

Убийцы хотели уничтожить нас как последних свидетелей их злодеяний. Но, чтобы иметь представление о масштабах преступления перед человечеством, недостаточно знать о «марше узников на Тироль». С начала войны и до последнего дня Рейха по всем оккупированным странам и в самой Германии двигались этапы обреченных людей. Работоспособные мужчины направлялись в концлагеря, где погибали от непосильного труда и голода, болезней и побоев, пожилые люди, женщины и дети уничтожались в лагерях смерти немедленно. Этих лагерей было много десятков, а этапов — тысячи.

Мы никогда не знали, в какой этап попали, куда нас везут или ведут. Но в большинстве случаев оказавшимся на месте назначения жить оставалось несколько часов. От смерти их отделяло время пешего перехода из вагона до места гибели. Не было спасения и тем, кого отбирали на работу внутри лагерей смерти. Им была уготована та же участь, что и остальным, только немного позже, иногда до прихода следующего эшелона. Свидетели нацистам были не нужны.

Бежать, спастись из этого ада было невозможно — слишком хорошо была отлажена машина смерти, почти безотказно. Однако сбои все же бывали, иначе мы, выжившие, не сидели бы перед вами.

- Фото: Вероника Прохорова

Ария Каварадосси

Во время «марша смерти» мы ехали уже в открытых вагонах. На каждый вагон приходилось три эсэсовца. Нашим было лет по сорок. Мы ехали два дня, нам не разрешалось разговаривать. Услышат слово — тут же хватались за автоматы и не церемонились. Один заключенный попросил по-немецки разрешение у эсэсовцев спеть 2-ю арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Ему разрешили, и он спел на итальянском языке. Поневоле завязалась беседа, мол, где он научился профессионально петь, откуда знает итальянский язык. Оказалось, он учился в Миланской консерватории. Даже фашисты убедились, что узник-то этот не совсем безмозглое быдло и пушечное мясо, что человек имеет образование и талант. Обстановка разрядилась, больше никто не хватался за автоматы. Они с нами заговорили.

Нас освободили 30 апреля, лагерь Дахау — на день раньше. Наш эшелон остановили у железнодорожного моста американцы. Это были наши спасители. Помню, в руки сунули пачку сигарет и плитки шоколада.

Среди нас был один подросток, который где-то стащил полмешка кур. Мы ощипали трех кур, развели огонь. Вода еще не успела закипеть, как подъехала машина Красного Креста. Нас спросили, если ли среди нас те, кто нуждается в медицинской помощи. Указали на меня. Пришлось поехать в госпиталь. Было обидно, ведь я не успел поесть курятины. Но это меня и спасло — добрая половина узников погибла после освобождения: люди наедались жирного и умирали.

«В 23:30 мы слушаем Москву»

Я попал в госпиталь — в каком городе он был, я не знаю, но помню его номер — 119. Там я первым делом спросил литературу на русском языке, ведь мы же столько лет слова русского не видели. Никаких газет или книг в госпитале не оказалось, зато 5 мая нам принесли радиоприемник — так к нему было не подойти, потому что вокруг собрались все бывшие узники со всей Европы. Мы были несколько лет оторваны от жизни, и каждый хотел что-то услышать о своей стране. Я им сказал, что в течение дня они могут слушать всё, что хотят, но в 23:30 мы слушаем Москву. С этим все согласились. Ровно в полдвенадцатого включили Москву и услышал новости на русском языке. Радость была невообразимая. Новости были о том, что взято в плен 98 немецких генералов, а также 20 тысяч беспорядочно сдавшихся в плен солдат. После того как часы пробили полночь, я ждал, что зазвучит «Интернационал», но его не было. После новостей — концерт симфонической музыки. Оказывается, гимн отменили, но я об этом не знал.

В госпитале я пробыл два месяца, потом попал в лагерь для репатриантов. Через три дня была отправка эшелона на восток, домой, в Минск, но на границе меня мобилизовали в советскую армию, в танковый полк 17-й дивизии. Родной Минск я увидел только в 1947 году. Отца своего я так и не нашел.

До войны я любил немецкий язык. У меня был патефон, и я слушал пластинки с немецкой маршевой музыкой. После войны, если по радиоприемнику или телевизору слышал немецкую речь, сразу же уходил, потому что меня всего трясло. И до сих пор трясет.

11 апреля ежегодно во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. К этому моменту (за восемь лет существования) в нем было замучено 56 тысяч человек, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Узнав о плачевном положении вермахта, узники решились на восстание. Им удалось захватить сторожевые вышки, удерживать лагерные площади и передавать в радиоэфир сигнал «SOS». В тот же день в Бухенвальд вошли войска Третьей армии США.

Концентрационные лагеря не были изобретением Третьего рейха, однако с 1933 года Германия организовала на собственной и оккупированной территории несколько десятков таких учреждений. Не все они были лагерями смерти, то есть предназначались для уничтожения. Лагерями смерти были Освенцим, Дахау, Собибор, Треблинка, Бухенвальд, Равенсбрюк, Хелмно, Белжец и Майданек. Однако условия в так называемых трудовых лагерях отличались не сильно. Чтобы понять, какой порядок навязывала миру нацистская Германия, стоит почитать воспоминания людей, прошедших через концлагеря. Одни из самых страшных страниц в них посвящены детям.

Рапорт акушерки из Освенцима

Всем известно, что Освенцим был местом чудовищных медицинских экспериментов Йозефа Менгеле, не гнушавшегося ни сшиванием близнецов, ни ампутацией конечностей у младенцев без анестезии. Если зверства Менгеле и примерное количество его жертв известны благодаря сохранившейся документации, то многих маленьких мучеников лагерная статистика не учитывала.

В церкви Святой Анны около Варшавы стоит скульптура женщины в полосатой робе, держащей в обеих руках по младенцу. Это памятник польской акушерке Станиславе Лещинской, которая два года была узницей в Освенциме, исполняя при этом профессиональный долг. Лишь в 1965 году она опубликовала свой рапорт, объяснив это «озабоченностью тенденциями, возникающими в польском обществе». Лещинская рассказала о том, что редко вспоминают, говоря о зверствах фашистов, – о судьбе беременных женщин, попадавших в концентрационные лагеря, и их малышей. Вот что говорилось в том рапорте:

«До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, зверским способом умерщвлялись: их топили в бочонке. Это делали медсестры Клара и Пфани. Первая была акушеркой по профессии и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено делать то, для чего она была более пригодна. Также ей была доверена руководящая должность старосты барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин до рожениц доносилось громкое бульканье и плеск воды. Вскоре после этого роженица могла увидеть тело своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами».

В мае 1943 года голубоглазых и светловолосых детей из Освенцима начали отправлять в Германию с целью денационализации. Из лагеря их увозили под пронзительный плач матерей.

«Еврейских детей продолжали топить с беспощадной жестокостью, – писала Лещинская. – Не было речи о том, чтобы спрятать еврейского ребенка или скрыть его среди не еврейских детей. Клара и Пфани попеременно внимательно следили за еврейскими женщинами во время родов. Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака. Судьба остальных детей была еще хуже: они умирали медленной голодной смертью. Их кожа становилась тонкой, словно пергаментной, сквозь нее просвечивали сухожилия, кровеносные сосуды и кости. Дольше всех держались за жизнь советские дети; из Советского Союза было около 50 процентов узниц».

«Среди многих пережитых там трагедий особенно живо запомнилась мне история женщины из Вильно, отправленной в Освенцим за помощь партизанам. Сразу после того, как она родила ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее номер (заключенных в лагере вызывали по номерам). Я пошла, чтобы объяснить ее ситуацию, но это не помогало, а только вызвало гнев. Я поняла, что ее вызывают в крематорий. Она завернула ребенка в грязную бумагу и прижала к груди… Ее губы беззвучно шевелились – видимо, она хотела спеть малышу песенку, как это иногда делали матери, напевая своим младенцам колыбельные, чтобы утешить их в мучительный холод и голод и смягчить их горькую долю. Но у этой женщины не было сил… Она не могла издать ни звука – только большие слезы текли из-под век, стекали по ее необыкновенно бледным щекам, падая на головку маленького приговоренного. Что было более трагичным, трудно сказать – переживание смерти младенца, гибнущего на глазах матери, или смерть матери, в сознании которой остается ее живой ребенок, брошенный на произвол судьбы», – вспоминала Лещинская.

По словам акушерки, за время ее пребывания в Освенциме ни один ребенок из примерно трех тысяч родившихся малышей, не появился на свет мертвым. Не было ни единого случая заражения и смерти женщины в результате родов. Удивительным образом младенцы рождались красивыми и пухленькими, хотя матерям приходилось долгое время отказываться от своего куска хлеба, чтобы выменять его на простынь, которую можно было порвать на пеленки. По данным Станиславы Лещинской, за два года несколько сотен детей было вывезено в Германию для денационализации, более 1500 утопили Клара и Пфани, более 1000 малышей умерли от голода и холода. Пережили лагерь не более 30 новорожденных. Все эти данные не учитывают периода работы лагеря смерти до конца апреля 1943 года. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года.

Детский барак в Саласпилсском лагере

Саласпилсский лагерь, действовавший в 18 км от Риги с 1941-го по 1944 год, печально известен своей «фабрикой» по перекачке детской крови. Маленьких узников использовали в качестве доноров крови и кожи для раненых немцев, а также подопытных для испытания ядов. В 2017 году в Латвии вышел сборник воспоминаний бывших узников «Быль о Саласпилсе». Одна из них, Акилина Лелис, рассказала про суровую зиму 1943-го, в один из вечеров которой в лагерь пригнали большую группу людей из разных районов Беларуси:

«В баню гнали всех вместе: мужчин, женщин и детей. Делали большой крюк мимо лагерных бараков, чтобы дорога

была длиннее. Февральский мороз захватывал дух. Мы слышали, как плакали дети, прижимаясь к матерям, чтобы

согреться. Как спасти крошек от объятий ледяного ветра?! Матери со слезами на глазах прижимали к себе малышей

(там были и грудные дети), дышали на них, растирали и гладили голыми окоченевшими руками. Старшие (в возрасте

от двух до девяти лет) кое-как топали сами. Они плакали и умоляли, чтобы мамы отвели их домой. Мороз жег их

маленькие ножки, а дорога была длинной, и смех эсэсовцев – издевательский. Казалось, они не видят стянутые болью

в гримасу личики, не слышат отчаянные голоса. От нацистов нельзя требовать человечности. Они не знали, что это

такое».

После километра до бани и обратно голышом в стужу многие дети ночь не пережили. Многие заболели и умерли через несколько дней. Оставшихся детей до шести лет поместили в отдельный барак, старших увезли, и больше они не вернулись. Потом увезли матерей. Из числа новоприбывших также отобрали 20 наиболее красивых девушек, которых нарядили в одежду убитых евреек и увезли в публичные дома в Ригу для развлечения гитлеровских офицеров. В итоге в лагере остались маленькие дети, ухаживать за которыми взялись несколько женщин из числа узниц. «Малыши не так быстро умирали, как того желали нацисты», – констатировала Лелис.

«Когда мы, несколько женщин, которым доверили уход за детьми, явились в барак, перед нами открылась страшная картина. В бараке на голых нарах лежали полуголые дети разных возрастов. Некоторые из них умели только ползать, многие не могли даже сидеть. От ужасного запаха можно было задохнуться. Пятьсот детей в течение нескольких дней все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке. Груднички так перепачкались, что не видать было глаз», – с содроганием вспоминала она.

Помочь принести воду вызвались узники-мужчины. На то, чтобы обмыть всех детей, потребовалось 12 часов. Одежду в грязи и вшах приходилось сжигать, замену искали в женских бараках, из тряпья сшили пеленки и рубашечки, однако дети плакали от голода. Дневной паек узников состоял из кусочка хлеба, кружки черного кофе и миски вонючей баланды из отходов, в которой могли плавать головы кильки, овощные очистки, пустые банки из-под консервов и старые подметки. Помог один из работников кухни комендатуры, который тайком доставал молоко. Его разбавляли кипяченой водой и давали младенцам и самым слабым детям, но этого было катастрофически мало. Вскоре в бараке начали распространяться болезни, в том числе корь и дизентерия. Ежедневно умирали десятки маленьких узников, от живых старались как можно быстрее избавиться: больных корью начинали часто купать и что-то им впрыскивали, отчего через несколько дней у детей вытекали глаза.