1. Пресвятая дева Мария

В Назарете, небольшом городке Галилеи, жили Иоаким, потомок царя Давида, и жена его Анна. До глубокой старости они не имели детей. А так как бесплодие считалось у евреев наказанием Божиим за грехи, то они молили Бога о даровании им потомства; и обещали они посвятить на служение Богу то дитя, которое у них родится. После пятидесяти лет супружества, у них родилась дочь Мария. Когда ей исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм, где и оставили для дальнейшего воспитания. Проживая там среди других, воспитывавшихся с Нею девиц, Мария проводила время в молитве, обучении чтению Священного Писания и рукоделии; когда же достигла четырнадцатилетнего возраста, то должна была оставить храм: по обычаю евреев, все девицы этого возраста должны были вступать в брак и потому не могли уже оставаться при храме.

Когда наступило это время, Дева Мария объявила священникам, что дала обещание Богу навсегда остаться девою. В то время родителей Ее уже не было в живых; поэтому священники решили отдать сироту на попечение восьмидесятилетнего старца Иосифа, известного им своего благочестивого жизнью; к тому же, Иосиф проживал в том же Назарете, из которого происходила и Мария. Они обручили их с тем, чтобы Иосиф, под именем мужа, был попечителем Девы Марии. Иосиф был плотник, жил в Назарете и после обручения отправился туда с Пресвятою Девою.

2. Благовестие Пресвятой Деве. Лк. 1:26–39

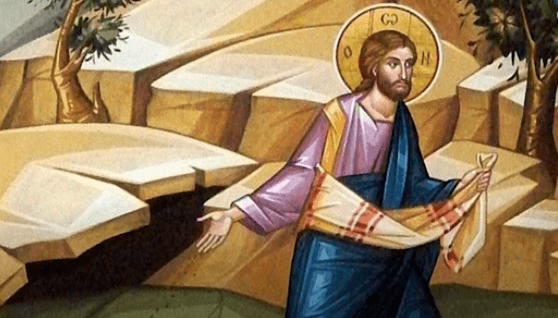

Проживая в доме жениха Своего Иосифа, Мария (как гласит предание) задумалась однажды, при чтении Священного Писания, над пророческими словами Пророка Исаии о рождении Спасителя от Девы. В это самое время (как говорит Евангелист Лука), явился перед Нею Ангел и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты из всех жен!» Мария смутилась. Чтобы успокоить Ее, Ангел говорит: «Не бойся, Мария! Ты обрела благодать у Бога! Ты родишь Сына и назовешь Его Иисусом; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего».

Тут только Мария поняла, что Ангел говорит о предстоящем рождении Ею давно ожидаемого евреями Мессии, Избавителя. Но ведь Она дала обещание оставаться навсегда девою; обещание это Она нарушить не может и не хочет; так, как же исполнится возвещенное Ангелом? Так думает Она и, обращаясь к Божиему Послу, говорит: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»

Ангел объяснил Ей, что данное Ею обещание не будет нарушено, и Она родит без мужа, сверхъестественным образом: Дух Святой найдет на Тебя; и сила Всевышнего осенит Тебя; поэтому и рожденный Тобою назовется Сыном Божиим. Вот и престарелая родственница Твоя Елисавета ожидает рождения сына, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария, с покорностью воле Божией, сказала: Я – раба Господня; да будет так, как ты сказал.

Когда Ангел скрылся, Мария поспешила пойти к родственнице своей Елисавете; Она хотела поделиться с нею своею радостью, да и от нее узнать, что такое случилось в их семье. Елисавета и муж ее, священник Захария, жили далеко от Назарета, в Иутте, одном из городов нагорной страны, составлявшей прежде царство иудейское.

3. Свидание Марии с Елисаветой. Лк. 1:39–55

Мария вошла в дом Захарии, и увидела Елисавету; не успела Она еще ничего рассказать ей, как Елисавета встречает Ее тем же самым приветствием, с которым обратился к Ней Ангел, как бы повторяет слова Ангела: «Благословенна Ты между женами!» Елисавета могла знать от своего мужа, как священника, что Мария дала обещание оставаться навсегда девою, и что Иосиф вовсе не муж, а только попечитель Ее; между тем, она говорит: «И благословен плод чрева Твоего!» то есть прямо говорит, Пресвятая Дева будет Матерью. Мало того, Елисавета даже поясняет, чьею Матерью будет Мария, так как высказывает изумление: откуда мне такое счастье, что пришла Матерь Господа моего ко мне? – Очевидно, что Елисавета могла говорить так только потому, что «исполнилась Святого Духа», Который и внушил ей эти мысли и слова. Младенец, которого Елисавета носила уже шестой месяц, пришел в необычайное движение, как только вошла Мария.

Пресвятая Дева хранила от всех, даже от Иосифа возвещенную Ей Ангелом тайну; Она хотела поделиться ею только с Елисаветою; и потому крайне была изумлена, когда из слов Елисаветы узнала, что тайна эта уже открыта ей; но изумление скоро сменилось радостью, что все это свершилось по воле Божией, и что время пришествия Мессии и избавления Израиля уже наступило. Под влиянием этих чувств Пресвятая Дева произносит чудную, вдохновенную песнь: Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем за то, что обратил Он внимание на смирение рабы Своей, Которую отныне будут прославлять все народы.

4. Явление Ангела священнику Захарии. Лк. 1:5–25

Оставшись погостить у Елисаветы, Пресвятая Дева узнала, как, шесть месяцев назад, Ангел возвестил мужу Елисаветы, священнику Захарии, о рождении от него сына Иоанна.

Произошло это в Иерусалиме, когда священник Захария служил в храме. Вошел он в Святилище, чтобы зажечь курительный порошок на находившемся в нем жертвеннике, увидел Ангела и смутился; он недоумевал – видение это или действительное явление Ангела; когда же убедился, что действительно пред ним стоит Ангел, то испугался; испугался потому, что, по мнению евреев того времени, явление Ангела предвещало близкую смерть того, кому он является. Но Ангел тотчас же успокоил престарелого священника, сказав ему: Не бойся молитва твоя услышана: жена твоя Елисавета родит сына и ты назовешь его Иоанном; он будет велик пред Господом; будет предшествовать Ему в духе и силе Пророка Илии, чтобы представить Ему народ приготовленный; и многих сынов Израилевых обратит к Господу.

Захария не поверил Ангелу и сказал: Как это может быть, когда я стар, и жена моя в преклонных летах? – На это Ангел ответил ему: Я – Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан Им, чтобы сказать тебе все это. А если ты требуешь доказательства справедливости моих слов, то вот оно: ты будешь нем до тех пор, пока это сбудется!

Когда Захария вышел из Святилища к ожидавшему его народу, то уже не мог сказать ни одного слова, и знаками стал объяснять, что́ именно с ним случилось.

5. Рождение Иоанна. Лк. 1:56–80.

Пресвятая Дева пробыла у Захарии и Елисаветы около трех месяцев; не дождавшись рождения Елисаветою сына, Она возвратилась в Назарет. Вскоре после Ее ухода, Елисавета родила; собрались ее родные и радовались, что Господь оказал ей милость. На восьмой день надлежало обрезать младенца и дать ему имя. Все родные советовали назвать его именем отца; но Елисавета сказала: «Нет! назвать его Иоанном!» Пошли спросить молчавшего девять месяцев Захарию; и он на поданной ему дощечке написал Иоанн имя ему. Тут-то, когда исполнилось предсказание Ангела, Захария заговорил и стал прославлять Бога; обращаясь же к новорожденному, сказал: «А ты, младенец, будешь Пророком Всевышнего, будешь предшествовать Господу, чтобы приготовить путь Ему».

Все эти чудесные события поразили присутствовавших; на них напал страх, перешедший и к окрестным жителям; во всей Иудее говорили об этом; все недоумевали и спрашивали друг друга: «Что же будет с этим младенцем?»

О детстве и дальнейшей жизни Иоанна до явления его на проповедь Евангелист Лука говорит очень кратко: возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях. По преданию же, Иоанн в раннем возрасте лишился родителей и удалился в пустыню.

6. Рождение Иисуса Христа. Поклонение пастухов. Мф. 1:18–25; Лк. 2:1–21.

После трехмесячного пребывания в доме Захария и Елисаветы, Пресвятая Дева вернулась в Назарет к Иосифу; но и теперь ничего не сказала ему о явлении ангела. По прошествии некоторого времени Иосиф заметил, что обрученная ему Мария будет скоро Матерью. И задумал Иосиф отпустить Ее, дав Ей разводное письмо. Когда он решился на это, то явился ему во сне Ангел, и сказал: Не бойся принять Марию, ибо родит Она от Духа Святого; и родит Сына, Которого ты назовешь Иисусом (то есть Спасителем), так как Он спасет людей от грехов. – Иосиф признал этот сон за внушение свыше, и принял Марию; но жил он с Нею не как муж с женою, а как брат с сестрою или как отец с дочерью.

В то время римский император Август повелел произвести перепись всех людей во всех пределах обширной римской империи. Каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Иосиф был из рода Давида, и отправился вместе с Мариею в город Давидов, Вифлеем, чтобы там внести в списки себя и свою так называемую жену.

После утомительного пути, старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем; но будущей Матери Спасителя мира не нашлось места в гостинице: все были переполнены пришедшими записываться; и Она поместилась со Своим спутником в пещере, куда пастухи загоняли с пастбища скот. Здесь-то, в зимнюю ночь, родился Христос. Пресвятая Дева Сама спеленала Его и положила в ясли.

В эту ночь, в Вифлееме и окрестностях его, все были погружены в глубокий сон; не спали только пастухи, сторожившие недалеко от города вверенные им стада. К этим скромным людям, трудящимся и обремененным, явился Ангел с радостною вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший Ангела среди ночного мрака, испугал пастухов. Ангел сказал им: Не бойтесь! я возвещаю вам великую радость для всех людей: ибо в Вифлееме родился Спаситель, Который и есть ожидаемый вами Христос, Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

Вслед за тем увидели пастухи множество Ангелов; и слышали их торжественный небесный гимн: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Ангелы пели о том мире души, о том душевном спокойствии, какого достигнут уверовавшие во Христа, когда познают Бога, цель и смысл своей жизни.

Ангелы удалились; пастухи поспешно отправились в Вифлеем; нашли там Младенца, лежащего в яслях, и первые поклонились Ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том событии, которое привело их к ним; рассказывали они потом и другим; и все слышавшие их рассказ удивлялись.

В восьмой день от рождения, при совершении обряда обрезания, Новорожденного назвали Иисусом.

7. Встреча с Симеоном. Возвращение в Назарет. Лк. 2:22–39

В сороковой день от рождения Иисуса, Мария с Иосифом принесли Его в Иерусалимский храм. Там встретил их старец Симеон; он ждал с нетерпением явления обещанного Мессии, Которого называли также Утешением народа израильского; и ему было внушено Духом Святым, что он тогда только умрет, когда увидит явившегося Христа. По особому вдохновению пришел в храм в тот именно день, когда Мария принесла туда Своего Сына. Узнав в этом Младенце обещанного Мессию, старец взял Его на руки и, прославляя Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля». То есть: Теперь Ты, Господи, позволяешь мне переселиться из этой временной жизни в лучшую, вечную, так как обещание Твое сбылось: я увидел Спасителя, Которого Ты послал для просвещения всех язычников светом божественной истины и для прославления народа Твоего.

Передавая затем Младенца Пресвятой Деве, Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий; и Тебе Самой оружие пройдет душу». То есть: Христос будет предметом многих споров и несогласий между людьми; одни пойдут за Ним и спасутся, возвысятся перед Богом; другие же отвергнут Его, и погибнут; и эти споры, эта вражда будут так сильны, что истерзают душу Самой Матери Его, причинят Ей невыразимые страдания.

Слышала эти пророческие слова и престарелая Анна, находившаяся постоянно при храме; она жила с мужем только семь лет и, овдовев, посвятила себя служению Богу; ей было в то время 84 года. О том, что она тут видела и слышала, она стала рассказывать в Иерусалиме всем, ожидавшим пришествия Избавителя.

После принесения Младенца в храм и обычного жертвоприношения, Иосиф и Мария с Младенцем отправились домой, в Назарет.

Возвратясь в Назарет и обдумывая все происшедшее, Иосиф, вероятно, признал, что Спаситель, родившийся в Вифлееме, там же должен и жить. Поэтому-то он и решил возвратиться в Вифлеем и поселиться там на постоянное жительство. Так он и поступил: взял Марию и Младенца Иисуса, и поселился в Вифлееме.

8. Поклонение волхвов. Мф. 2:1–23

В стране, составлявшей прежде царство вавилонское, жили ученые люди, называвшиеся волхвами. Во время семидесятилетнего плена евреев, волхвы могли узнать, что евреи ждут Избавителя, Великого Царя, Который освободит их от порабощения. Там же жил Пророк Даниил; из откровения Даниилу о седьминах волхвы могли знать приблизительно и время явления этого Царя. Они же могли хранить и предание о волхве Валааме (времен Моисея), который пророчествовал о восходящей звезде от Иакова. И эти знания могли передаваться следующим поколениям волхвов. Словом, в то время, когда надлежало родиться Иисусу Христу, волхвы востока могли знать, что наступает время появления или рождения в Иерусалиме Великого Царя. Волхвы изучали движение небесных светил; они верили, что особенные небесные явления предвещают или означают наступление чрезвычайных событий на земле. И вот, в царствование в Иудее Ирода, волхвы увидели на небе необычайно яркую звезду; и порешили они, что теперь-то и родился ожидаемый евреями великий Царь Иудейский. И отправились они в Иерусалим. Они так были уверенны, что Царь Иудейский уже родился, что прибыв в Иерусалим, прямо спросили: «Где родившийся Царь Иудейский? мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».

В то время в Иудее царствовал Ирод, идумеянин; он сознавал, что царствует незаконно; а когда волхвы возвестили, что родился настоящий законный Царь, то он испугался; испугался, что этот Царь свергнет его с престола. Созывает он книжников иудейских и спрашивает: «Где должно родиться Христу?» – Книжники отвечают, что Христос родится в Вифлееме, как предсказал Пророк Михей. Таким образом Ирод узнал, где должен родиться Христос, но не знал, когда Он родился. Призывает он к себе прибывших волхвов; и объявляет им ответ книжников, а от них узнает о времени явления им звезды. И просит он их отправиться в Вифлеем, все разузнать и, вернувшись в Иерусалим, рассказать ему, дабы и он мог пойти и поклониться новорожденному Царю.

Волхвы поверили Ироду и отправились в Вифлеем. Когда они вышли из Иерусалима и посмотрели на звездное небо, то увидели опять звезду, явившуюся им на родине; и шла эта звезда перед ними. Прибыв в Вифлеем, волхвы нуждались в указании, в каком именно доме из всех домов Вифлеема находился Младенец-Христос. И вот, свершается чудо: волхвы видят звезду над домом, где был Младенец. Если бы это была обыкновенная звезда, и если бы она остановилась в своем движении на недосягаемой высоте своего пути, то нельзя было бы понять не только, над каким домом или городом, но даже над какою областью она остановилась; а потому, если по остановке звезды волхвы могли безошибочно определить дом, где находился Младенец, то, значит, эта звезда остановилась над самым домом настолько низко, что уже никаких сомнений не могло быть. Это была, конечно, не обыкновенная звезда, а особое чудесное явление.

Волхвы вошли в дом, над кровлею которого засияла яркая звезда; нашли в нем Младенца Иисуса с Матерью; пали пред Ним, поклонились и подали привезенные дары: золото, ладан и смирну. Золотом платили обыкновенно дань царям; ладаном курили при богослужениях; а смирною намазывали тела умерших для замедления разложения; поэтому следует считать, что волхвы принесли Иисусу: золото – как Царю, ладан – как Богу, смирну – как Человеку.

Окончив все, для чего пришли, волхвы хотели вернуться домой через Иерусалим, чтобы исполнить обещание, данное Ироду; но, по особому откровению во сне, они догадались, что Ирод замышляет что-то недоброе; и поехали в свою страну иным путем.

9. Бегство в Египет. Избиение младенцев. Возвращение из Египта. Мф. 2:13–23

Ирод разгневался, когда узнал, что волхвы не исполнили своего обещания. Выведав от них, что звезда явилась им около года назад, он пришел к заключению, что Младенец, если и старше одного года, то, во всяком случае, моложе двух лет; место Его нахождения известно; следовательно, чтобы обеспечить себя от притязаний нового Царя, надо убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев моложе двух лет; в числе их наверное будет Христос. Так думал и так решил Ирод.

Но как только Ирод стал обдумывать способы избавиться от законного Царя, Иосиф увидел во сне Ангела, который сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить его». – Иосиф тотчас же проснулся, встал и в ту же ночь пошел в Египет с Пресвятою Марией и Иисусом.

По приказанию кровожадного Ирода, в Вифлееме и его окрестностях были убиты все мальчики до двухлетнего возраста; число их предание определяет в 14.000.

В начале Апреля 750 года от основания Рима Ирод умер. Смерть его была ужасна. Медленный жар мучил и пожирал его внутри; внутренность его была полна язв; многие наружные части тела были изъедены червями; он едва мог дышать; и дыхание его было так зловонно, что нельзя было приблизиться к нему. Вдобавок ко всему этому, страшный голод мучил его, такой голод, который ничем нельзя было утолить. Предвидя свой конец, Ирод знал, что никто не пожалеет его, никто не будет оплакивать его смерть; поэтому он собрал к себе в Иерихон знатнейших евреев, и приказал умертвить их в минуту его смерти для того, чтобы смерть его была оплакана.

После смерти Ирода, Иосиф опять видит во сне Ангела, который говорит ему: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца».

В тот же день Иосиф с Мариею и Младенцем Иисусом вышел из Египта. Он направился в землю Израилеву, чтобы поселиться в том же Вифлееме, из которого ушел в Египет; но когда узнал, что в Иудее царствует жестокий и кровожадный Архелай, сын Ирода, то призадумался и не знал, куда идти; тогда он вновь получил откровение во сне, и пошел в Галилею, в город Назарет, где и поселился.

Пребывание Иисуса в Назарете нисколько не противоречит пророчеству Михея. Михей не говорил, что Христос будет жить в Вифлееме; он сказал, что из Вифлеема произойдет Вождь или Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле.

10. Жизнь Иисуса Христа в Назарете. Двенадцатилетний Иисус в Иерусалимском храме. Лк. 2:40–52

Про жизнь Иисуса Христа до двенадцатилетнего возраста Евангелист Лука говорит кратко: Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем. Другие же Евангелисты не сообщают ничего из жизни Иисуса Христа до самого крещения Его

Все евреи мужского пола обязаны были ежегодно являться в Иерусалим на праздник пасхи. Иосиф и Мария ходили в Иерусалим на этот праздник каждый год и, конечно, каждый раз брали с собою Иисуса. Пришли они в Иерусалим и в тот год, когда Отроку Иисусу исполнилось двенадцать лет. По окончании дней праздника, они с другими назаретянами собрались в обратный путь. Они были уверены, что Он идет с их родственниками, с соседями или своими сверстниками; но, пройдя дневной путь и остановившись для отдыха, стали искать Его между возвращавшимися с ними богомольцами, и не нашли. Возвратясь в Иерусалим, они три дня искали Его по городу; и когда на четвертый день пришли в храм помолиться, то увидели Отрока Иисуса, сидящего посреди учителей, удивлявшихся разуму и ответам Его. Увидев Его, Иосиф и Мария удивились; а Мария сказала Ему: «Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя».

Зачем было вам искать Меня (говорит им Отрок Иисус)? Зачем вы искали Меня в других местах Иерусалима, а не в храме? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, ч т о принадлежит Отцу Моему?

В этих словах Иисус Христос впервые называет Бога Своим Отцом, а следовательно Себя – Сыном Божиим. Но Иосиф и Мария не поняли тогда Его ответа.

Но зачем Богоматерь назвала Иосифа отцом Иисуса, когда знала, что он не отец Его? – Все жители Назарета считали Ее женою Иосифа, а следовательно и Иисуса называли его Сыном. Открыть евреям тайну рождения Иисуса нельзя было: это произвело бы соблазн между ними; никто бы тогда не поверил этой тайне. Вот почему Пресвятая Дева до времени скрывала Свою тайну, и в обыкновенном разговоре называла Иосифа отцом Своего Сына.

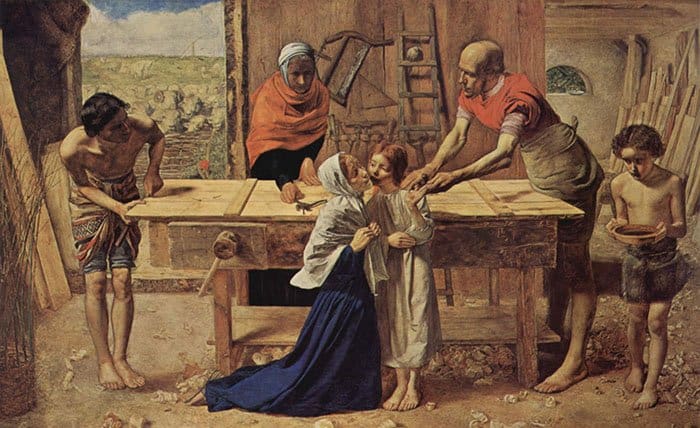

О дальнейшей жизни Иисуса Христа, до появления Его на Иордане, Евангелисты ничего не говорят. Один только Лука свидетельствует, что Иисус возвратился в Назарет, где и пребывал в повиновении у Матери Своей и Иосифа, преуспевая в премудрости и в любви у Бога и людей. Иосиф был плотник; и сам Иисус Христос, после смерти его, зарабатывал средства к жизни этим ремеслом. В дальнейших повествованиях Евангелистов мы ни слова не услышим об Иосифе. Очевидно, что, ко времени крещения Иисуса, Иосифа уже не было в живых.

11. Иоанн Креститель и его проповедь. Мф. 3:1–12; Mк. 1:1–8; Лк. 3:1–18; Ин. 1:6–8

Иоанн, сын Захарии и Елисаветы, достиг тридцатилетнего возраста, дававшего право учительствовать; и вышел он тогда из пустыни, и прошел по всей окрестной стране Иорданской. Всюду он призывал народ к покаянию; всем говорил: «Покайтесь! ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн вел строгую, подвижническую жизнь; ходил в самой грубой одежде из верблюжьего волоса, и опоясывался кожаным ремнем; а питался только диким медом, да акридами (род саранчи). И вышел он из своего уединения не по собственному желанию, а по повелению Божию. Евангелист Лука объясняет призвание Иоанна на проповедь такими словами: Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

В то время евреи подчинены были римскому императору, и платили ему подати; это было для них тяжким ударом. Они считали себя народом, избранным Богом; им обещано господство над всеми народами, а не подчинение им. Поэтому, как ни тяжко было им повиноваться чужеземному царю, они сознавали, что это подчинение временное: пророки возвестили им пришествие Избавителя, и Он несомненно придет и притом же, скоро; Он свергнет ненавистное иго и покорит Израилю все народы мира. – Так рассуждали тогда порабощенные евреи. Поэтому, голос нового Пророка был принят ими как призыв к освобождению. Народ заволновался и пошел за Иоанном на Иордан; там евреи исповедовали грехи свои пред Иоанном, и, в знак очищения от них покаянием, омывались в волнах Иордана, крестились.

Пошел за Иоанном простой, бесхитростный народ но руководители его встретили Иоанна враждебно. А руководителями народа, занимавшими все высшие должности, были, главным образом, фарисеи и саддукеи; они не могли спокойно смотреть, как толпы народа идут к Иоанну, ка́к он приобретает над народом власть, и ка́к эта власть начинает ускользать из их рук. Вот почему и они пошли в пустыню, на Иордан; но пошли не с тем, чтобы каяться и креститься, а чтобы посмотреть: что это за Пророк? да и Пророк ли он?

Когда они пришли к Иоанну, то он встретил их громоносной, обличительной речью: Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Покайтесь и сотворите достойный плод покаяния; добрыми делами докажите чистосердечность своего раскаяния. Как дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, так будет и с вами, творящими лишь злые дела. Вы надеетесь спастись потому, что вы потомки праведного Авраама? Напрасно! И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может даже из камней сих воздвигнуть новых детей Аврааму! Спешите же раскаяться и начать новую жизнь, пока еще не поздно. Знайте, что уже и секира при корне дерев лежит. Идет уже Тот, в руках Которого эта секира исполнит над вами приговор Его суда. И лопата Его уже в руке Его: как лопатою отделяют на ветре чистые зерна пшеницы от семян сорных трав, так и Он отделит Своих праведников от вас нечестивых; и как сорные семена и солому сжигают, так и вас Он осудит на вечную муку. Он хотя и идет за мною, но Он сильнее меня. Он настолько выше меня, что я не достоин быть Его последним слугою, не достоин даже понести обувь Его. Если я и крещу, то лишь в воде, в знак покаяния; но Он, Идущий за мною, будет крестить Духом Святым и огнем.

Гордые фарисеи и неверующие саддукеи ушли от Иоанна; они не принесли покаяния и не крестились, но затаили злобу против грозного обличителя. На народ же проповедь Иоанна производила потрясающее впечатление: все приходившие к нему каялись и крестились. Желая сотворить достойный плод покаяния, они спрашивали Иоанна: что же нам делать? – Иоанн не требовал никаких подвигов самоотвержения, а лишь готовил людей встретить с чистым сердцем Идущего за ним; он советовал: народу – помогать бедным, кто чем может; воинам – никого не обижать, не клеветать и довольствоваться своим жалованьем; а мытарям, то есть людям, которые брали у римского правительства на откуп взимание податей, – не требовать от плательщиков податей ничего сверх определенного им.

Приходившие толпами к Иоанну креститься невольно задавались вопросом: «Не Христос ли он?» Все так думали об Иоанне. Но он много раз говорил, что он не Христос.

Евангелист Лука говорит, что «многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Из приходивших к Иоанну некоторые оставались при нем, как ученики его.

12. Крещение Иисуса Христа. Мф. 3:13–17; Мр. 1:9–11; Лк. 3:21–23

Когда Иоанн крестил на Иордане, исполнилось тридцать лет Господу нашему Иисусу Христу; Он был моложе Иоанна всего на шесть месяцев. Достигнув этого возраста, Иисус Христос вышел из Назарета и пришел к Иоанну креститься. По свидетельству самого Иоанна, он до тех пор не знал Иисуса

Иисус Христос был не только Бог, но и Человек. Как Человек, Он должен был исполнить все, чего требовал Бог от людей; примером Своим Он должен был показать другим, как надо относиться к Божиим повелениям. Признавая, что Иоанн крестит по повелению Божию, Иисус, как Человек, идет к нему креститься. Как безгрешный, Он не нуждался в покаянии, и потому прямо потребовал от Иоанна крещения.

Иоанн тотчас же понял, Кто пред ним стоит, и потому сказал: Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус ответил ему: Оставь теперь! ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн уже не препятствовал. Иисус вошел в воду; крестившись, Он молился; а когда выходил из воды, сошел на Него Дух Святой в виде голубя; и голос самого Бога засвидетельствовал о Нем, как о Сыне Божием.

Сходящего на Иисуса Христа Духа Святого, в виде парившего над ним голубя, видел один Иоанн Креститель. Голос же с неба – Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение – слышали Иисус Христос и Иоанн. Народ же, стоявший тут, не видел Духа, сходящего, как голубь, и не слышал голоса с неба; знамения эти были не для народа. После того, сам Иоанн говорил посланным от синедриона, что Пославший его крестить сказал ему, что на Ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот и есть крестящий Духом Святым. Поэтому, Иоанну необходимо было особое знамение, чтобы узнать Христа. Это знамение и дано было ему. Голос же с неба, хотя и слышанный Иоанном, был предназначен для самого Иисуса Христа.

13. Искушение. Мф. 4:1–11; Лк. 4:1–13

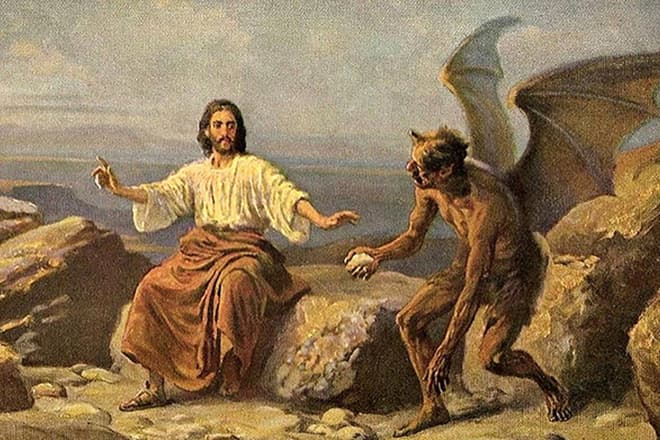

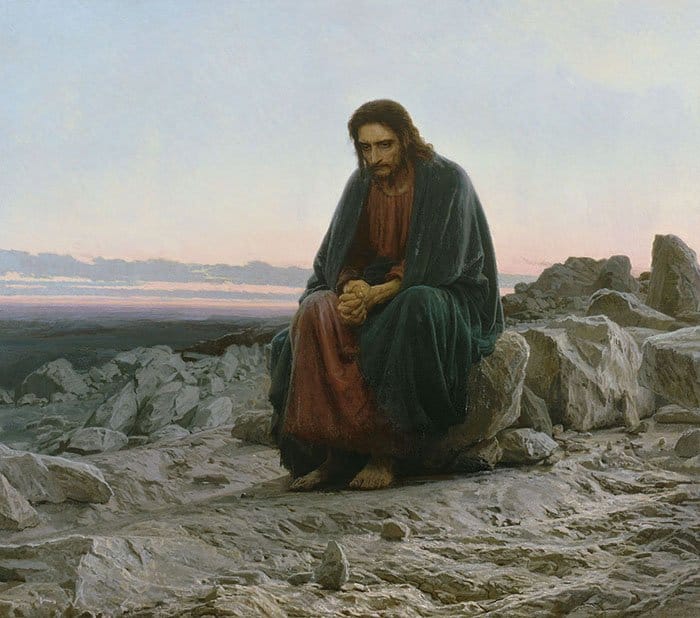

После крещения, Иисус Христос, по внушению Духа Святого, отправился в пустыню, для искушения от диавола.

Иисус Христос не только учил, как создать на земле Царство Божие, но и Сам исполнял все, чему учил. От Своих последователей Он требовал постоянной борьбы с духом зла и победы над ним; поэтому, Он должен был Сам, по человечеству Своему, вступить с ним в борьбу и победить его; Он должен был доказать, что такая победа доступна и нам. Для такой-то борьбы, для испытания Своих человеческих сил и для подготовления Себя к Своему великому делу, Иисус-Человек пошел в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем; все сорок дней Он молился и ничего не ел.

Назначение Его состояло в том, чтобы создать на земле Царство Божие, и через него вести людей к вечной жизни в Царстве Небесном. Два пути могло вести к этой цели. Один путь скорый, другой же медленный. Можно было быстро распространить новое учение о Царстве Божием по всему миру; для этого надо было покорить этот мир и объединить его под властью единого Царя-Мессии; о таком-то Царстве Мессии и мечтали евреи того времени. Другой же состоял в добровольном нравственном перерождении людей посредством нового учения всепрощающей самоотверженной любви; но этот путь сопряжен страданиями, как для последователей нового учения так и для Самого Учителя. Понятно, что Иисусу, как Человеку, предстояло выдержать в пустыне искушение (то есть испытание) в выборе того или иного пути к достижению цели пришествия Его в мир. В эту то сторону и направил все свои силы дух зла.

К концу сорокадневного поста, Иисус почувствовал мучения голода, немощь Своего человеческого тела. Диавол воспользовался этим и, приступив к Нему, сказал: Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами! Диавол предлагал Иисусу совершить чудо и утолить Свой голод. Казалось бы, что в совершении такого чуда не было бы никакого греха, и оно могло бы избавить Самого Иисуса от мучений голода. Но если бы Иисус-Человек освобождался от Своих человеческих страданий тою властью, которая была присуща ему, как Сыну Божию, то Он не мог бы быть примером для нас. Вот почему все чудеса Христос совершал для нужд других людей, но не для Своих.

Надо полагать, что диавол предлагал Иисусу Христу превратить камни в хлебы еще и для того, чтобы Он, беспрерывно повторяя это чудо, покорил Своей власти весь мир. Действительно, уличные толпы тогдашнего языческого мира требовали «хлеба и зрелищ!» Они пошли бы, как покорные рабы, за тем, кто творил бы пред ними чудеса и кормил бы их; они провозгласили бы его единым всемирным царем. Нo Иисус Христос знал, что такие люди не благонадежны для того Царства любви и добра, какое Ему надлежало основать на земле. Он хотел сделать людей свободными, могущими идти за Ним сознательно, произвольно; а для этого не надо ни хлеба, ни зрелищ; достаточно слова Божия, правды Его. Поэтому, отвергая искушение диавола, Иисус Христос сказал: Написано не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

После первого искушения, Иисус пошел в Иерусалим; по вызову диавола, Он взошел на кровлю храма, с которой открывался чудный вид на весь город и его окрестности. Храм был окружен храмовыми дворами, переполненными народом. Указывая на эти толпы, ожидавшие пришествия Мессии, диавол внушал Иисусу явиться стоявшему внизу народу прямо с неба, как Бог. ЕслиТыСын Божий, бросься отсюда вниз! ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Ведь Ангелы тотчас же подхватят Тебя и понесут к изумленному народу; и понесут Тебя как бы с неба прямо к Твоему народу, который несомненно восторженно примет Тебя при такой торжественной обстановке.

Иисус отражает и это искушение краткими, но не допускающими возражения, словами: Сказано: не искушай Господа Бога Твоего!

Не искушай Господа Бога, значит, не требуй доказательств Его всемогущества, милосердия или правосудия. Бог проявляет и милосердие Свое и правосудие и всемогущество не по принуждению, а по Своему свободному произволению; и потому мы можем только просить у Бога помощи, милости или прощения, но не должны, не смеем самонадеянно испытывать Его, искушать.

Из Иерусалима Иисус Христос пошел по направлению к Иордану, где крестил Иоанн; и взошел на высокую гору. Там диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени.

Как бы высока гора эта ни была, все-таки с вершины её нельзя было видеть все царства земные; поэтому, Евангелист Лука и поясняет, что диавол показал эти царства во мгновение времени. И сказал диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак если Ты поклонишься мне, то все будет Т в о е! – Евангелисты кратко передали речь диавола; но, судя по мысли, заключающейся в ней, и по характеру первых искушений, можно мысль эту подробнее выразить в следующих, примерно, словах: Всмотрись в них и рассуди: кому послушен, кому подвластен этот мир? Богу или мне? Кто правит им? Большинство людей совсем не знают Бога; а знавшие Его прежде поклоняются теперь мне больше, чем Ему: меня все чтут, все делают то, чего я захочу; все порабощены мне. Здесь – все мое, здесь – власть моя! Но я готов Тебе дать власть над всеми сими царствами и славу их, если Ты поклонишься мне. Если Ты будешь служить не Богу, а мне; если объявишь Себя тем Мессией, какого ждут евреи, – то все это будет Твое! и Ты будешь владыкой мира, великим Царем Израилевым! Поклонись же мне!

Отойди от меня, сатана! сказал Иисус; написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи.

Сатана отошел. Сорокадневные искушения окончены. Иисус-Человек выдержал их без всяких колебаний. Воля Отца была для Него высшим законом, недопускающим никаких отступлений. Отцу угодно, чтобы Он шел к Своей цели путем страданий и смерти на кресте; и Он избрал этот тернистый путь.

Когда диавол ушел, Иисуса-Победителя окружили Ангелы и служили Ему.

Повествование свое об искушении Евангелисты могли основывать только на словах Самого Иисуса Христа, так как посторонних свидетелей при искушениях не было.

14. Посольство к Иоанну Крестителю от Синедриона. Свидетельство Иоанна об Иисусе. Ин. 1:19–34

Слава об Иоанне Крестителе, как о новом пророке росла: несметные толпы народа стекались к нему на Иордан креститься; а наиболее ревностные последователи его оставались при нем в качестве учеников его. Синедрион, то есть Верховный Совет и Суд еврейского народа, не мог равнодушно смотреть на это религиозное движение. Он знал уже от фарисеев и саддукеев, ходивших к Иоанну, что новый Пророк не выдает себя за Христа-Мессию, что, по словам этого Пророка, Христос идет ним и будет крестить Духом Святым. Зная все это, Синедрион посылает к нему священников и левитов с поручением дознать, кто же он сам, если не Христос? Посланные пришли к Иоанну и спросили: «Кто ты?» Он прямо объявил им, что он не Христос, и трижды повторил свой ответ. Тогда, посланные спрашивают: если ты не Христос, так кто же ты? ты И л и я? – Он сказал: нет.

Евреи верили, что предвестником Христа явится ветхозаветный пророк Илия; потому-то посланные Синедриона и спросили Иоанна: не Илия ли он? А когда Иоанн сказал, что он не Илия, то они опять спросили его: так не Пророк ли ты? Но Иоанн и на этот вопрос ответил отрицательно. Так кто ты? спросили опять посланные; ведь нас послали узнать – кто ты? и мы должны дать ответ пославшим нас; и по какому праву ты крестишь, если ты не Христос, не Илия и не Пророк? – Отвечая на эти вопросы, Иоанн сказал словами Пророка Исаии: Я – глас вопиющего в пустыне: исправьте пути Господу! Но среди вас уже стоит Тот, Которого вы не знаете еще, но Который настолько выше меня, что я не достоин развязать ремень обуви Его.

На другой день Иоанн был окружен толпою народа, увидев шедшего к нему Иисуса и, указывая на Него народу и ученикам своим, он сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира! Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым; и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий!»

Таким образом, Иоанн всенародно объявил Иисуса Христом-Мессиею, Сыном Божиим.

15. Первые ученики Иисуса Христа. Возвращение Его в Галилею. Ин. 1:36–51

Иоанн всенародно засвидетельствовал, что Иисус есть давно ожидаемый евреями Избавитель, Христос. На другой день после того, Иоанн стоял опять у Иордана, среди толпы народа; и опять увидел идущего к нему Иисуса Христа. Указывая на Него стоявшим тут же двум своим ученикам, Иоанн сказал: Вот Агнец Божий! Говоря так, Иоанн подал им мысль, которую можно выразить в следующих словах: Вы ожидали пришествия Мессии; вы потому и пришли ко мне и сделались моими учениками, что я возвещал скорое пришествие Его; так вот Он. Он уже пришел; ожидания ваши сбылись; теперь вам незачем оставаться здесь; идите за Ним!

Услышав это, оба ученика пошли за Иисусом. Один из них был Андрей. Хотя Евангелист Иоанн повествующий об этом, и не называет по имени другого ученика, но несомненно, что это был он сам.

Андрей и Иоанн пошли за Иисусом, как бы желая проследить, где Он живет; шли они за Ним молча. Наконец Иисус спрашивает у них: Что вам надобно? – Они отвечают: Учитель, мы желаем знать, где Ты живешь. – Христос ответил им: Пойдите и увидите. Они пошли за Иисусом в место Его временного пребывания; таковым мог быть один из шалашей, устроенных на берегах Иордана для приходивших к Иоанну Крестителю. Пробыли они у Него тот день и первые удостоились слушать Его поучения. Когда они вышли от Иисуса, то пошли отыскивать в толпе своих братьев. Андрей п е р в ы й нашел брата своего Симона; сказал ему, что они нашли Мессию-Христа, и тотчас же повел его к Иисусу. Взглянув на Симона, Христос сказал: Тебя зовут Симоном, ты сын Ионин; но ты теперь будешь называться Кифою, или Петром. –

К и ф а – слово сирохалдейское, а П е т р – греческое; и то и другое, в переводе на русский язык, означают – к а м е н ь.

Выражение Евангелиста Иоанна о том, что Андрей первый нашел брата своего, заставляет предполагать, что другой ученик, то есть сам Иоанн, тоже нашел брата своего Иакова, но из нашедших был вторым.

На другой день, Иисус встречает Филиппа, который был родом из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Увидя Филиппа, Господь говорит ему: иди за Мною. Филипп тотчас же по шел зa Ним. Ha пути в Галилею, Филипп встретил Нафанаила и сказал ему: «Мы нашли Того о котором писали Моисей и Пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета».

Не видя еще Иисуса, Нафанаил сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Не желая спорить с ним, Филипп ответил: «Пойди и посмотри».

Увидев шедших к Нему Филиппа и Нафанаила, Иисус Христос сказал Своим ученикам, указывая на Нафанаила: «Вот подлинно (то есть истинный) Израильтянин, в котором нет лукавства». – Изумленный Нафанаил спрашивает: «Почему Ты знаешь меня?» а Христос отвечает ему: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя». Тут то Нафанаил понял, что Иисус не мог человеческими глазами видеть его под смоковницей; а если видел, то, значит, Он не Человек только, а действительно Мессия-Христос. Придя к такому заключению, Нафанаил воскликнул: Ты – Сын Божий! Ты – ЦарьИзраилев!

Отвечая Нафанаилу, Иисус сказал: «Ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего. Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Сыном Человеческим называл Себя Господь наш Иисус Христос в продолжение всего служения Своего.

После встречи с Нафанаилом, Иисус Христос с учениками Своими, Андреем, Иоанном, Петром, Иаковом, Филиппом и Нафанаилом, продолжал <…>

16. Первое чудо в Кане Галилейской. Ин. 2:1–14

На третий день после встречи с Нафанаилом, пришел Иисус с учениками Своими в Кану; это был небольшой городок, отстоявший от Назарета в 2–3 часах ходьбы. В одном из домов этого городка происходило празднование только что совершенного брака. Пресвятая Дева Мария была на этом праздновании; были приглашены также Иисус и ученики Его. Приглашен был Иисус не как объявленный Иоанном Мессия-Христос, а просто, как знакомый: весть о свидетельстве Иоанна не дошла еще до Каны.

Семья, праздновавшая свадьбу, не имела запаса вина на случай продолжения празднества и приглашения новых гостей. Заметив это, Пресвятая Дева говорит Сыну: «Вина нет у них». Этим замечанием Она вызывала Его на чудесную помощь хозяевам; но Иисус Христос сказал Ей: «Что Мне и Тебе, Жено?2 еще не пришел час Мой».

Этими словами Господь пояснил, что время проявления Его божественной власти в этом доме еще не наступило, но может скоро наступить.

Пресвятая Дева поняла ответ Сына и сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте».

По закону Моисея, евреи должны были в некоторых случаях совершать омовения или очищения; кроме того, по восточному обычаю, всякому гостю, входящему в дом, слуги омывали запыленные ноги; чулок тогда не носили, ходили все босыми и лишь к подошве привязывали дощечки деревянные или куски кожи. Поэтому, в каждом еврейском доме были особые каменные сосуды с водой для омовения. Было и тут шесть таких сосудов или водоносов. Христос велел слугам наполнить их водою; они исполнили приказание. Тогда Христос велел им почерпнуть этой воды из водоносов и отнести к распорядителю пира. Они повиновались и понесли. Распорядитель пира попробовал эту воду, оказавшуюся лучшим вином, и позвал жениха. Предлагая жениху это вино, распорядитель заметил ему, зачем он приберег лучшее вино к концу пира, тогда как всеми принято делать наоборот: сперва подавать хорошее вино, а когда гости напьются, тогда худшее.

Словами распорядителя пира – а когда напьются – вовсе не доказывается, что гости того пира были пьяны. Распорядитель пира обыкновенно ничего сам не пил; в бедной семье, не имевшей запаса вина, не могло быть такого пиршества, которое довело бы гостей до опьянения; к тому же, евреи отличались умеренностью в употреблении вина и пили его почти всегда с водою; а главное, Иисус Христос не принял бы участия в таком празднестве, где были или могли быть пьяные. Вот почему слова распорядителя следует понимать просто как повторение народной поговорки.

Это было первое чудо, совершенное Иисусом Христом. Оканчивая повествование о нем, Евангелист Иоанн говорит: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его».

* * *

2

Слово жено употреблялось евреями и другими народами.

Источник: Священная история Нового Завета / Б.И. Гладков. — 4-е изд., (без изм.) с изображениями богоматери и Иисуса Христа, карт. Палестины и 26 картинами. — Санкт-Петербург : Стереотип. изд. авт., 1912. — VI, [2], 256 с. : ил., карт.

Комментарии для сайта Cackle

Биография

Жизнь Иисуса Христа до сих пор является предметом размышлений и пересудов. Атеисты утверждают, что его существование — миф, а христиане убеждены в обратном. В 20 веке в изучение биографии Христа вмешались ученые, которые привели веские аргументы в пользу Нового завета.

Рождение и детство

Мария – будущая мать святого младенца, была дочерью Анны и Иоакима. Они отдали трехгодовалую дочку в Иерусалимский монастырь, как Божью невесту. Таким образом девочки замаливали грехи родителей. Но, хотя Мария и дала клятву вечной верности Господу, в храме имела право жить только до 14 лет, а после обязана выйти замуж. Когда пришло время, архиерей Захарий (духовник) отдал девчушку в жены восьмидесятилетнему старику Иосифу, дабы она не нарушила собственный обет плотскими утехами.

Иосиф огорчился такому повороту событий, но ослушаться священнослужителя не посмел. Новоявленная семья стала жить в Назарете. Однажды ночью супруги увидели сон, в котором им явился архангел Гавриил, предупредивший о том, что скоро дева Мария забеременеет. Также ангел предупредил девушку о духе Святом, который снизойдет для зачатия. В эту же ночь Иосиф узнал, что рождение святого младенца спасет род человеческий от адских мук.

Когда Мария носила ребенка, Ирод (царь Иудеи) распорядился о переписи населения, поэтому подданным надлежало явиться по месту рождения. Так как Иосиф родился в Вифлееме, то супруги направились туда. Молодая жена тяжело перенесла путь, так как находилась уже на восьмом месяце беременности. Из-за скопления народа в городе они не нашли себе пристанища, поэтому вынужденно отправились за городские стены. Поблизости нашелся только хлев, выстроенный пастухами.

Ночью Мария разрешается от бремени сыном, которого называет Иисусом. Местом рождения Христа считается город Вифлеем, находящийся неподалеку от Иерусалима. С датой рождения дела обстоят не однозначно, так как источники указывают противоречивые цифры. Если сопоставить время правления Ирода и кесаря Рима Августа, то это произошло в 5-6 веке.

В Библии указано, что младенец родился в ночь, когда в небе зажглась ярчайшая звезда. Ученые полагают, что такой звездой стала комета, пролетавшая над Землей в период с 12 года до нашей эры, по 4 год до нашей эры. Конечно, 8 лет – это не малый разброс, но за давностью лет и противоречивыми трактовками Евангелия даже такое предположение считается попаданием в цель.

Православное Рождество празднуется 7 января, а католическое – 26 декабря. Но, согласно религиозным апокрифам, обе даты неверны, так как рождение Иисуса пришлось на 25-27 марта. При этом 26 декабря праздновался языческий день Солнца, поэтому православная церковь перенесла Рождество на 7 января. Духовники хотели отучить прихожан от «плохого» праздника Солнца, узаконив новую дату. Этого не оспаривает и современная церковь.

Восточные мудрецы заранее знали о том, что на Землю скоро спустится духовный учитель. Поэтому, увидев в небе Звезду, последовали за свечением и пришли к пещере, где и обнаружили святого младенца. Войдя внутрь, волхвы поклонились новорожденному, как царю и преподнесли дары – смирну, золото и ладан.

Моментально слухи о новоявленном Царе дошли и до Ирода, который, разгневавшись, приказал уничтожить всех младенцев Вифлеема. В работах древнего историка Иосифа Флавия нашлась информация о том, что в кровавую ночь было убито две тысячи малышей, и это отнюдь не миф. Тиран так боялся за трон, что даже убил собственных сыновей, что уж говорить о чужих детях.

От гнева правителя святому семейству удалось спастись бегством в Египет, где они прожили 3 года. Только после смерти тирана супруги с ребенком вернулись в Вифлеем. Когда Иисус подрос, то стал помогать нареченному отцу в плотницком деле, чем впоследствии и зарабатывал на жизнь.

В 12 лет Иисус приезжает с родителями на Пасху в Иерусалим, где 3-4 дня ведет духовные беседы с книжниками, толковавшими Святое писание. Наставников мальчик поражает познаниями Законов Моисея, а его вопросы ставят в тупик не одного учителя. Потом, согласно арабскому Евангелию, мальчик замыкается в себе и скрывает собственные чудеса. Евангелисты даже не пишут о дальнейшей жизни ребенка, объясняя это тем, что земские события не должны отражаться на духовной жизни.

Личная жизнь

Начиная со Средневековья, не утихали споры о личной жизни Иисуса. Многих волновало — был ли он женат, оставил ли после себя потомков. Но церковнослужители постарались свести эти разговоры к минимуму, так как божий сын не мог пристрастится к земному. Раньше существовало множество Евангелий, каждое из которых трактовалось по-своему. Но церковнослужители постарались избавиться от «неправильных» книг. Даже есть версия, что упоминания о семейной жизни Христа не вписаны в Новый Завет специально.

В других Евангелиях упоминается супруга Христа. Историки сходятся во мнениях, что его женой была Мария Магдалина. А в Евангелии от Филиппа есть даже строки о том, как ученики Христа приревновали учителя к Марии за поцелуй в губы. Хотя в Новом завете эта девушка описывается, как блудница, ставшая на путь исправления и последовавшая за Христом из Галилеи в Иудею.

В то время незамужняя девушка не имела права сопровождать группу странников, в отличии от жены одного из них. Если вспомнить, что воскресший Господь первым делом явился не к ученикам, а к Магдалине, то все встает на свои места. В апокрифах есть указания и на женитьбу Иисуса, когда он свершил первое чудо, обратив воду в вино. Иначе зачем бы ему и Богоматери переживать за еду и вино на свадебном застолье в Кане?

Во времена Иисуса неженатые мужчины считались странным явлением и даже богопротивным, поэтому холостой пророк никак не стал бы Учителем. Если Мария Магдалина — супруга Иисуса, тогда возникает вопрос о том, почему именно ее он выбрал в суженые. Здесь, вероятно, замешаны политические веяния.

Иисус не мог стать претендентом на Иерусалимский трон, будучи чужаком. Взяв в супруги местную девушку, принадлежащую княжескому роду Вениаминова колена, уже становился своим. Рожденный четой ребенок стал бы видной политической фигурой и однозначным претендентом на престол. Возможно, поэтому возникли гонения, а впоследствии и убийство Иисуса. Но церковнослужители представляют сына Божьего в другом свете.

Историки полагают, что это и явилось причиной 18-летнего пробела в его жизни. Церковь постаралась искоренить ересь, хотя пласт косвенных доказательств так и остался на поверхности.

Подтверждает эту версию и папирус, обнародованный профессором Гарвардского Университета Кэрин Кинг, в котором четко написана фраза: «Иисус сказал им: моя жена…».

Крещение

Бог явился пророку Иоанну Крестителю, который жил в пустыне, и повелел ему заняться проповедью среди грешников, а желающих очиститься от греха — крестить в Иордане.

До 30 лет Иисус жил вместе с родителями и всячески им помогал, а после на него снизошло озарение. Он сильно возжелал стать проповедником, рассказывая людям о божественных явлениях и смысле религии. Поэтому отправляется на реку Иордан, где принимает крещение от Иоанна Крестителя. Иоанн сразу понял, что перед ним тот самый отрок – сын Господа, и, недоумевая, возразил:

«Мне надобно креститься от Тебя, а Ты приходишь ко мне?»

Затем Иисус отправился в пустыню, где скитался 40 дней. Таким образом, готовил себя к миссии по искуплению греха рода человеческого через акт самопожертвования.

В это время Сатана пытается помешать ему через искушения, которые с каждым разом становились изощреннее.

1. Голод. Когда Христос проголодался, то искуситель произнес:

«Если Ты Сын Божий, повели этим камням стать хлебами».

2. Гордыня. Дьявол вознес мужчину на вершину храма и молвил:

«Если Ты Сын Божий, бросайся вниз, ведь Тебя поддержат ангелы Божии и Ты не преткнёшься о камни».

Христос отверг и это, сказав, что он не намерен испытывать силу Божью ради собственной прихоти.

3. Искушение Верой и богатством.

«Я дам Тебе власть над царствами земли, которая предана мне, если поклонишься мне» — посулил Сатана. Иисус ответствовал: «Уйди от Меня, сатана, ибо написано: Богу нужно поклоняться и только ему служить».

Сын Божий не сдался и не искусился дарами сатаны. Обряд Крещения придал ему силы для борьбы с греховными напутствиями искусителя.

После скитаний по пустыне и борьбы с дьяволом Иисус находит 12 последователей и передает им частичку собственного дара. Путешествуя вместе с учениками, он несет слово Божье в народ и свершает чудеса, дабы люди уверовали.

Чудеса

- Обращение воды в прекрасное вино.

- Исцеление парализованного.

- Чудесное воскрешение дочери Иаира.

- Воскрешение сына Наинской вдовы.

- Усмирение бури на Галилейском озере.

- Исцеление Гадарийского бесноватого.

- Чудесное насыщение люда пятью хлебами.

- Хождение Иисуса Христа по водной глади.

- Исцеление дочери Хананеянки.

- Исцеление десяти прокаженных.

- Чудо на Геннисаретском озере – наполнение пустых сетей рыбой.

Сын Божий наставлял людей и объяснял каждую из своих заповедей, склоняя к Божьему учению.

Популярность Господа росла с каждым днем и массы людей спешили увидеть чудодейственного проповедника. Иисус завещал заповеди, которые впоследствии стали основами христианства.

- Люби и почитай Господа Бога.

- Не поклоняйся идолам.

- Не употребляй имя Господа в пустых разговорах.

- Шесть дней трудись, а седьмой — молись.

- Уважай и почитай родителей.

- Не убей другого или себя.

- Не нарушай супружеской верности.

- Не кради и не присваивай чужое имущество.

- Не лги и не завидуй.

Но чем больше Иисус завоевывал людскую любовь, тем больше его ненавидела знать Иерусалима. Вельможи боялись, что пошатнется их власть и сговорились убить посланника Божьего. Христос триумфально въезжает в Иерусалим на ослике, тем самым воспроизводит легенду иудеев о торжественном пришествии Мессии. Народ восторженно встречает Нового Царя, кидая под его ноги пальмовые ветви и собственные одежды. Люди ожидают, что скоро закончится век тирании и унижения. При таком столпотворении фарисеи побоялись арестовать Христа и заняли выжидающую позицию.

Евреи ожидают от Него победы над злом, покоя, обеспеченности и устойчивости, однако Иисус, напротив, предлагает им отказаться от всего мирского, стать бездомными странствующими, которые будут проповедовать слово Божье. Осознав, что ничего не переменится во власти, люди возненавидели Бога и посчитали обманщиком, разрушившим их мечты и надежды. Немаловажную роль тут сыграли и фарисеи, подстрекавшие бунт против «лжепророка». Окружающая обстановка становится все напряжённее, а Иисус шаг за шагом приближается к одиночеству Гефсиманской ночи.

Страсти Христовы

Согласно Евангелию, Христовыми страстями принято называть муки, перенесенные Иисусом в последние дни своей земной жизни. Священнослужителями составлен список очередности страстей:

- Вхождение господа в Иерусалимские врата

- Вечеря в Вифании, когда грешница омывает ноги Христа миром и собственными слезами, а вытирает своими волосами.

- Омовение ног своих учеников Божьим сыном. Когда Он с апостолами пришел в дом, где надобно было есть пасху, то слуг для омовения стоп гостей не нашлось. Тогда Иисус сам вымыл ноги своим ученикам, тем самым преподав им урок смирения.

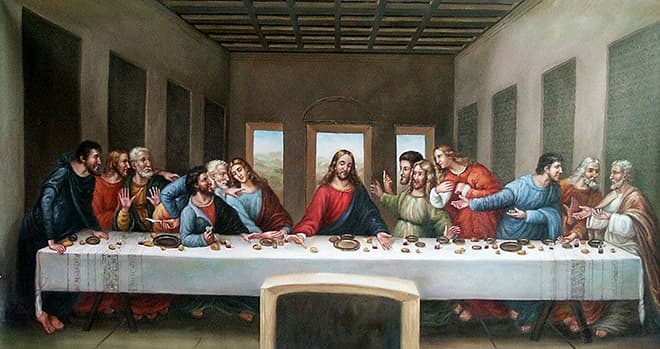

- Тайная вечеря. Именно здесь Христос предрек, что ученики откажутся от него и предадут. Вскоре после этого разговора вечерю покинул Иуда.

- Дорога в Гефсиманский сад и моление Отцу. У Масличной горы он взывает к Создателю и просит избавления от грозящей участи, однако не получает ответа. В глубокой печали Иисус идет прощаться со своими учениками, ожидая земных мук.

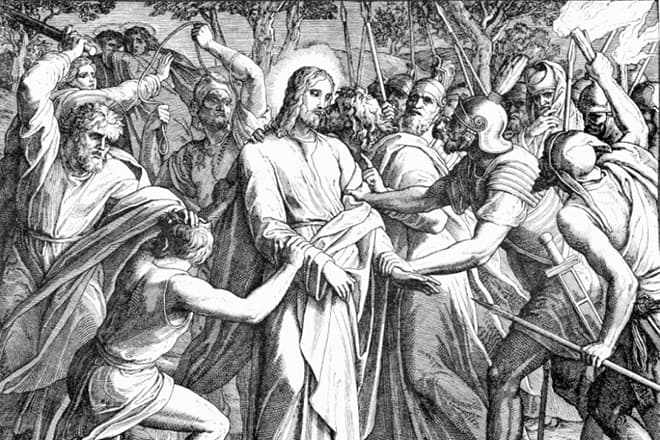

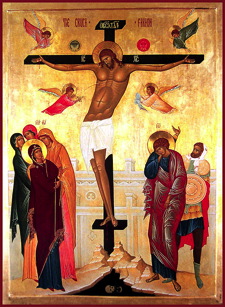

Суд и распятие

Спустившись с горы глубокой ночью, сообщает им, что предатель уже близко и просит своих последователей не уходить. Однако в тот момент, когда пришел Иуда с толпой римских воинов, все апостолы уже крепко спали. Предатель целует Иисуса, якобы приветствуя, но тем самым показывает стражникам истинного пророка. А те заковывают Его в кандалы и ведут в Синедрион для свершения правосудия.

Согласно Евангелию, это произошло в ночь с четверга на пятницу седмицы перед Пасхой. Первым Христа допрашивал Анна – тесть Каиафы. Он ожидал услышать о колдовских штучках и магии, благодаря которым за пророком ходят толпы народа и поклоняются, как божеству. Ничего не добившись, Анна отослал пленённого к Каиафе, у которого уже собрались старейшины и религиозные фанатики.

Каиаф обвинил пророка в богохульстве за то, что тот назвал себя сыном Божьим и отправил к префекту Понтию. Пилат был справедливым человеком и пытался отговорить собравшихся от убийства праведного человека. Но судьи и духовники стали требовать распять виновного. Тогда Понтий предложил решить судьбу праведника людям, собравшимся на площади. Он огласил: «Я считаю невиновным этого человека, выбирайте сами, жизнь или смерть». Но в тот момент возле суда собрались только противники пророка, кричавшие о распятии.

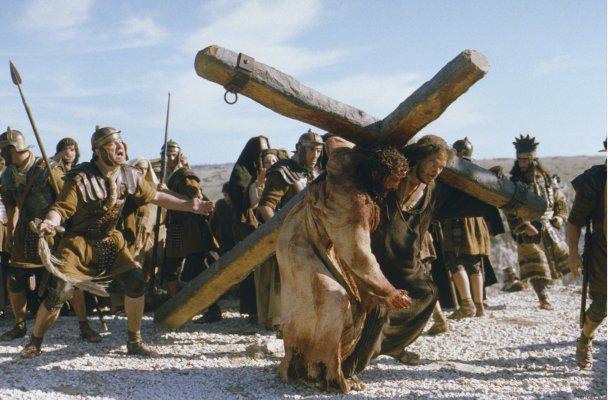

Перед казнью Иисуса долго избивали плетьми 2 палача, истерзав его тело и сломав переносицу. После публичного наказания, на него надели белую рубаху, которая тут же пропиталась кровью. На голову водрузили терновый венок, а на шею – табличку с надписью: «Я — Бог» на 4 языках. В Новом же завете говорится, что надпись гласила: «Иисус Назорей — Царь Иудейский», но вряд ли бы такой текст уместился на маленькой доске, да еще на 4 наречиях. Позднее римские священники переписывали Библию, пытаясь умолчать позорный факт.

После экзекуции, которую праведник перенес, не издав не звука, ему надлежало нести тяжелый крест на Голгофу. Здесь руки и ноги мученика прибили гвоздями к кресту, который вкопали в землю. Стражники сорвали с него одежду, оставив только в набедренной повязке. Одновременно с Иисусом наказывали двух преступников, которых повесили по обоим сторонам наклонной перекладины распятия. Утром их отпустили, а на кресте остался только Иисус.

В час смерти Христа земля содрогнулась, словно сама природа взбунтовалась против жестокой казни. Умершего похоронили в гробнице, благодаря Понтию Пилату, который очень сочувствовал невиновно-казненному.

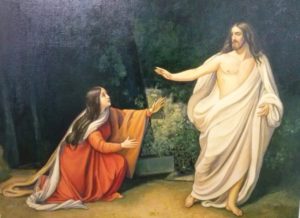

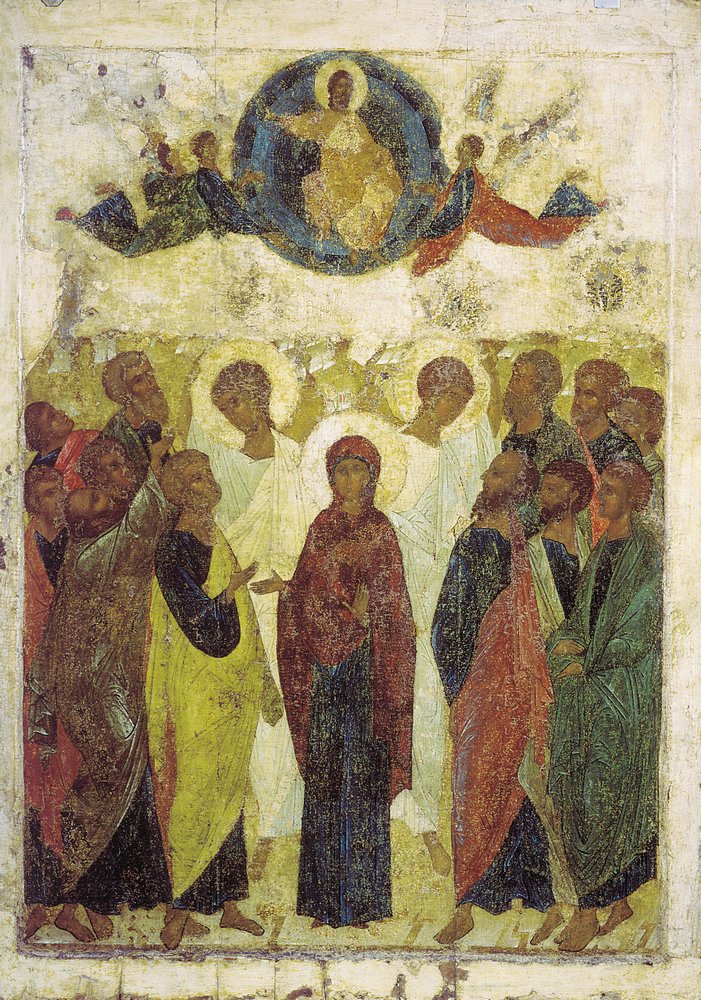

Воскрешение

На третий день после гибели мученик воскрес из мертвых и во плоти является своим ученикам. Он дал им последние наставления перед своим вознесением на небо. Когда стражники пришли проверить на месте ли покойный, то обнаружили только открытую пещеру и окровавленную плащаницу.

Всем верующим было объявлено, что тело Иисуса похитили его ученики. Язычники спешно засыпали землей Голгофу и Гроб Господень.

Доказательства существования Иисуса

Ознакомившись с библиями, первоисточниками и археологическими находками, можно найти реальные доказательства существования Мессии на земле.

- В 20 веке во время раскопок в Египте был обнаружен древний папирус, содержащий стихи из Евангелия. Учеными было доказано, что рукопись относится к 125-130 годам.

- В 1947 году на побережье Мертвого моря нашли древнейшие свитки библейскими текстами. Эта находка доказала, что части первейшей Библии наиболее близки к ее современному звучанию.

- В 1968 во время археологических изысканий на севере Иерусалима обнаружили тело распятого на кресте мужчины — Иоанна (сына Каггола). Это доказывает то, что тогда таким способом казнили преступников, и в Библии описана правда.

- В 1990 в Иерусалиме нашли сосуд с останками умершего. На стенке сосуда на арамейском наречии выгравирована надпись, гласящая: ««Иосеф, сын Каиафы». Возможно, это сын того самого первосвященника, который подверг Иисуса гонениям и суду.

- В Кесарии в 1961 г была обнаружена надпись на камне, связанная с именем Понтия Пилата, префекта Иудеи. Его называли именно префектом, а не прокуратором, как всех последующих преемников. Такая же запись есть и в Евангелиях, что доказывает реальность библейских событий.

Наука смогла подтвердить существование Иисуса, подтвердив фактами сказания Завета. И даже известный ученый Чарльз Дарвин в 1873 году сказал:

«Крайне трудно представить, что эта необъятная и чудесная вселенная, так же, как и человек, возникла по воле случая; это кажется мне главным аргументом в пользу существования Бога».

Новая религия

Еще Нострадамус предсказал, что на рубеже веков возникнет Новая религия, несущая свет и позитив. И вот его слова начали воплощаться в жизнь. Новая духовная группа зародилась совсем недавно и еще не получила признания общественности. В научный обиход термин НРД был введен, как противопоставление словам секта или культ, которые заведомо несут в себе негативный оттенок. В 2017 году в РФ насчитывается более 300 тысяч человек, привязанных к какому-либо религиозному движению.

Психологом Маргарет Телер составлена классификация НРД, состоящая из десятка подгрупп (религиозные, восточные, по интересам, психологические и даже политические). Новые религиозные течения опасны тем, что доподлинно неизвестны цели предводителей этих групп. А также основная масса групп новой религии направлена против Русской православной церкви и несет в себе скрытую угрозу для христианского мира.

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Иисус Христос: всё, что вы не знали, но очень хотели знать о Господе нашем и Спасе — в одной статье. Подборка ответов на все вопросы (даже каверзные). Факты на основе достоверных источников информации.

Иллюстрация из сообщества «И Слово было Бог»

Сын Божий, Господь, надежда христиан в этой жизни и будущей – таков Тот, Кого именовали при земной жизни «Иисусом из Назарета».

Содержание страницы

- В каком веке и году жил Иисус Христос

- Дата рождения и смерти

- Какие существуют доказательства, что Иисус Христос реальная историческая личность

- Исторические документы: христианские и нехристианские источники

- Евангелия

- Послания Апостолов

- Свидетельство Иосифа Флавия

- Языческие авторы

- Святыни

- Честная Риза

- Крест

- Терновый венец

- Другие

- Исторические документы: христианские и нехристианские источники

- Кем был на самом деле Иисус Христос?

- Национальность и родной язык

- Подробно о том, как выглядел на самом деле: черты лица, рост, волосы, цвет глаз

- Иконы

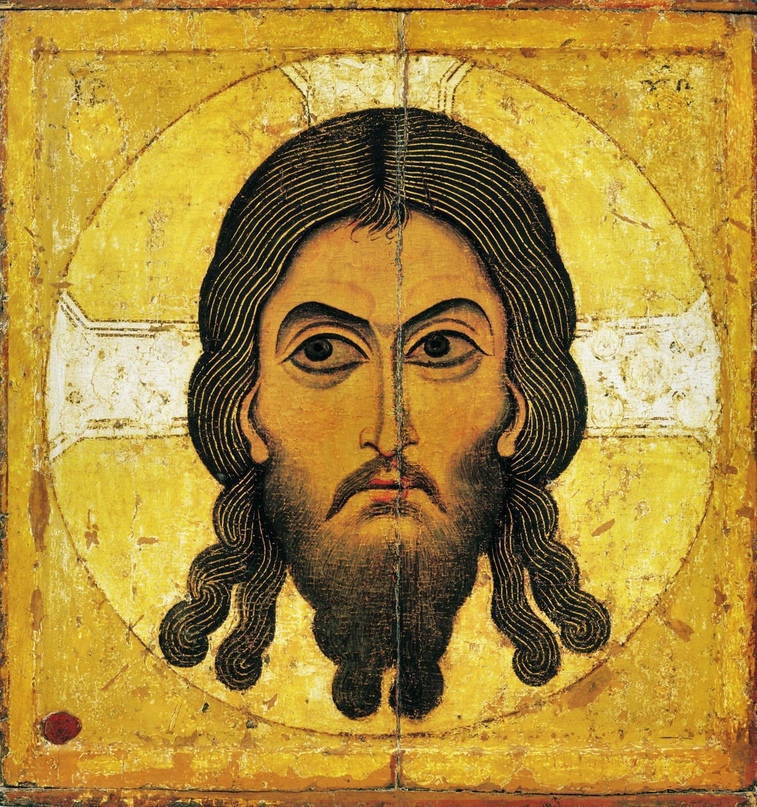

- Секрет реликвии: где сегодня находится первая в мире икона — Спас Нерукотворный

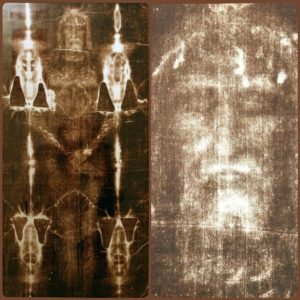

- Туринская плащаница

- Известна ли группа крови

- Иконы

- Настоящее имя и значение

- Другие эпитеты

- Почему называют «Христом»

- Почему называют «Спасителем»

- Кого и от чего спас

- Для чего пришел на землю

- Человеческое соединилось с Божественным

- Почему иудеи не признают Иисуса Христа Богом

- Сколько лет проповедовал Иисус Христос

- В каком возрасте распяли Христа

- Символика

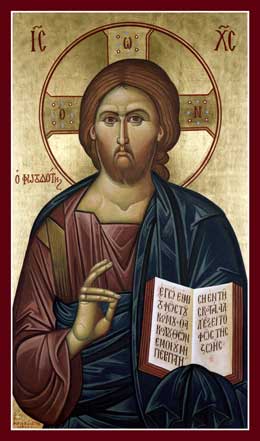

- Каноны изображения

- Биография

- Историю рождения рассказали Евангелисты

- Родословная

- Кто Отец и Мать

- Братья и сестры

- Иоанн Предтеча

- Сколько лет было Деве Марии, когда Она родила

- День рождения

- Когда и где родился

- Чудеса и знамения

- Что подарили волхвы Младенцу

- Обрезание и Сретение

- 15 февраля — Сретение Господне: что это за праздник и в чем его тайный смысл

- Детство и юность

- В Египте

- На родине

- Образ жизни

- Чем питался, какую одежду и обувь носил

- Служение

- Сколько было лет, когда Его крестил Предтеча

- Искушение в пустыне

- Чудеса и исцеления

- Самое первое чудо

- Самое главное

- Другие чудеса

- Список имен 12 Апостолов

- Самые близкие ученики и отношения с ними

- Другие последователи

- Мария Магдалина

- Учение

- Нагорная проповедь с цитатами и кратким толкованием

- Заповеди блаженства: смысл и отличие от ветхозаветных

- Главная заповедь

- «Словом, делом, помышлением»

- Притчи

- Нагорная проповедь с цитатами и кратким толкованием

- Иисус Христос: последние дни земной жизни

-

- Преображение

- Воскрешение Лазаря и Вход в Иерусалим

- Кто и за сколько серебряников продал

- Пасха и Тайная Вечеря

- Чаша Тайной Вечери: факт или миф

- В Гефсиманском саду

- Кто, когда и за что убил

- Трибунал над Иисусом: юридический и богословский

- Казнь по политическим мотивам?

- Распятие на кресте

- Где и как распинали

- Кто нес крест на Голгофу

- Страдания Иисуса Христа по часам

- Значение и сила Его крестной смерти

- Гробница, в которой похоронили

- «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»

- Кто первым увидел Его после воскресения

- Что стало с телом после воскресения

- Вознесение и сошествие Святого Духа

-

- Историю рождения рассказали Евангелисты

- Иисус Христос: второе пришествие и суд

- Христианство: кратко и просто об особенностях учения

- Вокруг христианства

- Личность с точки зрения ислама

- Других религий

- Образ в искусстве

- Картины

- Все иконы Иисуса Христа: названия, описание и фото

- Литература

- Кинематограф

- Картины

- Памятники

- Статуя в Рио-де-Жанейро

- В Ессентуках

- Храмы

- Похожие статьи

В каком веке и году жил Иисус Христос

Ныне не только христиане, но большая часть человечества ведет счет лет от Его рождения на земле. Такой порядок принят с VI в сначала Западной Церковью, затем – во всем христианском мире. Автором идеи стал прп. Дионисий Малый, настоятель одной из Римских обителей. Сейчас он признается святым не только католиками, но также некоторыми Православными Церквями, включая Русскую. Именно Дионисий попытался вычислить исторически точную дату Рождества Иисуса, предложить новое летоисчисление, отказавшись считать годы по языческому календарю.

Он установил, что год рождения Спасителя – 754 от основания Рима. Его было предложено считать первым годом I века от Рождества Христова. Современные историки полагают, что вычисления Дионисия были недостаточно точными: спаситель родился на 5 или 7 лет раньше года, который он указывает.

Так парадоксальным образом вышло, что Рождение Того, с Которого начинается «новая эра», случилось… за несколько лет до ее начала. Таким образом, сейчас от исторической даты Рождения Христа отделяет не 2021, а 2026 или 2028 лет.

Дата рождения и смерти

Что же касается дня, месяца Рождества, то в первые века Церкви эта дата не только не отмечалась, но даже не упоминалась.

Миниатюра из Минология Василия II. «Рождество Христово». Константинополь, 985 год

Христиане того времени унаследовали от иудаизма традицию вообще не праздновать дни рождения, считая суетно прожитые земные годы. Они отмечали только день принятия Крещения, именины (празднование своему святому покровителю).

Хотя плотское Рождение Иисуса имело совсем иную значимость, верующие помнили слова ап. Павла, говорившего:

«Мы никого не знаем по плоти: если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16).

Поэтому Предание не удержало ни день, ни месяц Рождения Спасителя. А дата собственно церковного праздника известна не ранее IV в.

Наконец, годом смерти Иисуса Христа признается 30 или 33 г., а днем ее – канун еврейского праздника Пасхи. Это 14 число месяца нисана, что примерно соответствует марту по юлианскому, и марту-апрелю по григорианскому календарю. Но по вопросу о том, какому именно дню современных календарей соответствует 14 нисана, до сих пор нет единства.

Какие существуют доказательства, что Иисус Христос реальная историческая личность

Споры об «историчности» «проповедника из Назарета» начались с XIX в., когда стало нарастать влияние атеизма. Большим соблазном для противников Церкви было доказать «мифический» характер личности ее Основателя, ведь тогда вся многовековая христианская культура, создавшая европейскую цивилизацию, оказалась бы основанной на колоссальной ошибке.

Особенно усердствовали здесь российские атеисты начала XX в., гонители христианства, сулившие «железной рукой загнать человечество к счастью» «светлого будущего», где нет места религии. Сторонников этой позиции не так уж мало даже сейчас, однако научно доказать несуществование Христа не удалось.

Исторические документы: христианские и нехристианские источники

Их можно разделить на:

- Евангельские тексты, подлинность которых многократно проверена Церковью еще первых веков;

- Апостольские послания;

- писания иудейские, языческие, упоминающие о Христе.

Евангелия

На основании того, что оригиналы их, созданные в I в., не сохранились, некоторые ученые XIX в. делали вывод о позднем (по крайней мере, конца II в.) происхождении Евангелий, что ставило под сомнение достоверность изложенных там событий. Однако отсутствие оригиналов древних текстов далеко не всегда говорит об их неподлинности: например, никто не считает «фальшивками» сочинения греческих, римских философов, писателей Платона, Вергилия, Аристотеля, других авторов – а ведь их книги также известны только по поздним спискам. При этом:

- сочинения, может быть, наиболее выдающегося из греческих философов, Платона, известны только по спискам, появившимся через 1300 лет после его смерти; пьесы античного драматурга Эсхила – по манускриптам, отстоящим от времени его жизни на 1500 лет; произведения популярного римского поэта Виргилиясуществуют в копиях, сделанных через 400 и более лет после их появления;

- а самые древние манускрипты Евангелий, дошедшие до наших дней, отделяют от Апостольского века… несколько десятилетий!

Древнейшая известная рукопись Евангелия от Иоанна, последнего по времени написания (около 95 г. н.э.), датируется 120 или 125 г. н.э. Она обнаружена в Египте. Началом II в. датируют фрагменты манускрипта, содержавшего, видимо, все четыре Евангелия.

Еще одним свидетельством того, что Евангелия – не подделка, как ни странно, является расхождение их авторов в изложении того или иного события земной жизни Иисуса. Вот лишь некоторые примеры таких различий между тремя Евангелистами: Матфеем, Лукой, Марком, чьи произведения – самые ранние свидетельства об Иисусе:

- св. Матфей говорит о том, что Господь исцелил двух одержимых «из страны Гадаринской» (Мф.8), а св. Марк упоминает одного (Мк.5);

- таким же образом эти Евангелисты расходятся, описывая дарование зрения слепцам из Иерихона – двум по Матфею, одному – по Марку (Мф.20, Мк.10);

- притчу о «злых делателях», убивших сына владельца виноградника, свв. Матфей и Лука излагают как умерщвление вне виноградника; это содержало намек на кончину Христа, пострадавшего за пределами Иерусалима; а вот Марк описывает то же преступление, совершенное в винограднике, из которого затем выбрасывают тело убитого (Мф.21, Лк.20, Мк.12)

- наконец, довольно существенны расхождения авторов Евангелий в описании Воскресения Христова, того, как именно Воскресшего встретили жены-мироносицы, как Он являлся Апостолам.

Все это может говорить о том, что:

- Евангелия написаны в разное время, в разных местах; так как Апостолы разошлись с проповедью по всей Римской империи, согласовать их тексты, они, конечно, не могли;

- они содержат авторское видение, позицию создателя текста, его собственные воспоминания о событиях –конечно, каждый из Апостолов видел прошлое несколько по-своему.

Но при расхождении отдельных деталей очень существенно единство всех авторов в трактовке Личности, учения Господа.

Четыре евангелиста: Марк, Лука, Матфей, Иоанн

Послания Апостолов

Некоторые высказывания Господа сохранилитакже Послания Его учеников, написанные св. Лукой «Деяния Апостолов». Например, ап. Павел в одной из проповедей приводит не входящие ни в одно из Евангелий слова Христа:

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:25).

Свидетельство Иосифа Флавия

Это иудейский священнослужитель, историк, живший в первые десятилетия после Иисуса, автор книги «Иудейские древности», которая написана предположительно в 70-е гг. I в. В ней:

- упоминается об «Иисусе, называемом Христом», когда автор рассказывает о том, как первосвященник Анан осудил на побиение камнями ап. Иакова, брата Господня (приговор тогда не был исполнен из-за несогласия синедриона, св. Иаков погиб позже);

- содержится более пространный рассказ о Распятии:

«

Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к Себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по Его имени».

До настоящего времени у церковных историков нет единства по поводу принадлежности цитаты Флавию, ведь Иисус здесь именуется Христом, то есть Спасителем, Мессией, тогда как Иосиф не считал Его таковым, будучи иудеем. Высказываются предположения о том, что слова об «Иисусе, человеке мудром» могут быть позднейшей вставкой христианского переписчика текста.

Но как бы то ни было, упоминания Иисуса у Флавия присутствуют, так что могут считаться свидетельством историчности Основателя христианства.

Языческие авторы

Среди упоминавших об Иисусе:

- римский историк Корнелий Тацит (50-120 гг.), который пишет, о «Христе», Имя Которого дало название религиозному направлению – христианству, а также о казни Иисуса;

- Гай Светоний Транквилл, говорящий об изгнании из Рима евреев, «постоянно волнуемых Христом»;

- Плиний Младший, наместник провинций Вифиния и Понт, упоминающий о богослужении христиан: они «в определённый день перед восходом солнца собирались вместе и совместно воспевали гимны Христу, как Богу, давали перед Ним обеты никогда не делать нечестия, не заниматься кражей, воровством или блудом, не нарушать данного слова, не удерживать данного им в залог»;

- сатирик Лукиан, живший во II в., относившийся к христианам презрительно; по его словам, Иисус «…был распят в Палестине за то, что основал этот новый культ… Более того, их первый законодатель убедил их в том, что все они братья друг другу, после того, как все они окончательно согрешили, отказавшись от греческих богов, начав молиться этому распятому софисту и живя согласно его законам».

Итак, несмотря на весьма неоднозначное отношение язычников к Иисусу, никто из этих авторов не считает Его «мифом», не сомневается в реальности Его Личности.

Святыни

От первых веков христианства известны реликвии, связанные с земной жизнью Христа. Первые христианские общины хранили их более 300 лет, с IV в. император Константин Великий задается целью собрать их в Константинополе. Средоточием святынь становятся храмы Св. Софии Премудрости Божией, Пресвятой Богородицы местности Влахерна, церкви при царском дворце. Впоследствии, после крестовых походов, затем – нападений мусульман, реликвии частью были потеряны, многие – попали в Западную Европу, где часть из них находится до наших дней. Удостоверением подлинности святынь служат чудеса, о которых свидетельствуют верующие.

Честная Риза

Большинство богословов полагают, что это – сотканный руками Богородицы хитон, который носил Христос вплоть до Распятия. Именно о нем бросили жребий воины, которым по сложившейся традиции доставалась одежда казнимых. Считается, что солдат, которому достался хитон, впоследствии доставил его в Иверию (ныне Грузию). Реликвия была найдена равноап. Ниной в IV в., пребывала под спудом в соборе г. Мцхета.

Интересный факт

Изображение Ризы находится на гербе грузинского царского рода Багратиони.

Впоследствии святыней завладели персы, с 1625 г. ее передали России. С тех пор частицы ее хранятся по разным городам страны.

С 2008 года частица Ризы Господней хранится в Храме Христа Спасителя.

Крест

Орудие казни Господа, Крест, найден на горе Голгофа в 326 г. Обрела его царица Елена, мать императора Константина. При большом стечении народа Патриарх поднял Святое Древо, благословив собравшихся христиан. С этого времени берет начало праздник Воздвижения Креста Господня. Впоследствии Крест был разделен на части, разошедшиеся по всему христианскому миру. Самые крупные его фрагменты ныне находятся в Иерусалиме, Риме.

- Амулет? Оберег? Талисман?

Крест — главный символ хритианства: символика, история, значение

Терновый венец

Эта реликвия также связана с Распятием: насмехаясь над Спасителем как «Царем Иудейским», римские солдаты одели на Его главу «корону», венок, сплетенный из терна.

Впоследствии он хранился в Иерусалиме, Константинополе, пока после Крестовых походов, когда столица Византии была захвачена (1204 г.) не оказался в Париже. По преданию, король Франции Людовик Святой лично нес его на плечах, сняв не только знаки королевского достоинства, но даже обувь.

Для святыни была устроена часовня, которая подверглась пожару во время революции во Франции (1789 г.). Новый реликварий для венца устроен по приказу императора Наполеона Бонапарта, при нем же святыня водворилась в Соборе Парижской Богоматери. До страшного пожара, который произошёл в Соборе в ночь на 16 апреля 2019 года, эта общехристианская реликвия была доступна для поклонения не только католикам, но также православным . «Чин поклонения венцу» совершался каждую первую пятницу месяца в девятом часу дня (час смерти Христа), что соответствует 15 ч. Кроме того, святыне можно было поклониться и в Страстную Пятницу (по католическому церковному календарю).

На востоке под сандалиями во времена Спасителя было принято понимать не открытую обувь с ремешками, которые удерживают подошву, а закрытые кожаные тапочки с чуть вздернутым носом. В случае с сандалиями Христа речь идет об обуви именно такой формы. Хранится в небольшом немецком городке Прюме.

Другие

Кроме того, с IV в. упоминались:

- гвозди от Распятия;

- частицы сандалий Христа;

- плеть, которой бичевали Господа;

- копье, пронзившее Его ребра;

- губка, которую поднес воин к устам умирающего Спасителя, чтобы напоить Его

- «сударь», плат, покрывавший Главу Спасителя при погребении;

- плащаница, которой было обернуто Его Тело во гробе; ныне она находится в Турине;

- Кровь Христова, собранная, по преданию, прав. Иосифом Аримафейским.

Значительная часть реликвий утрачены, однако некоторые до сих пор доступны для поклонения:

- части гвоздей – в десятках церквей по всему миру;

- сандалия Господа – в г. Прюм (Германия);

- частицы губки – в Москве в Музее Кремля и Латеранском соборе (Рим);

- Святой Сударь – в соборе г. Овьедо (Испания);

- хранителем Святой Крови считает себя г. Брюгге (Бельгия); с XI в. здесь известна особая реликвия – кусочек шерсти, пропитанный Кровью Спасителя; достоверных данных о том, как она попала в Бельгию, не сохранилось, однако есть предание, что до XIV в. здесь совершалось чудо: каждую пятницу в час кончины Господа засохшая кровь становилась жидкой; говорят, что знамение прекратилось после того, как какой-то кощунник попытался осквернить реликвию.

Современные православные паломники, приезжающие к этим святыням, часто удивляются, что многие местные жители не уделяют им должного внимания, или даже вообще о них не знают. Реликвии, наряду с письменными текстами, неоспоримо свидетельствуют об историчности Иисуса. Но понимание того, Кем он был, дается не знанием «от ума», а верой.

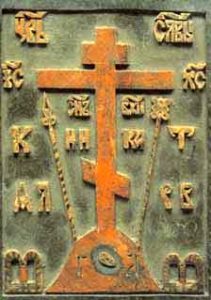

Крест-Голгофа

Кем был на самом деле Иисус Христос?

Когда Иисус спросил учеников, «за кого почитают» его современники, те ответили:

«Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16:13).

Разброс мнений не меньше и сейчас. Вместе с тем, есть вполне конкретные подробности земной жизни Господа – как Сына Человеческого и Сына Божия, выраженные в сохранившихся преданиях о внешности, образе жизни, языке – а еще именованиях, выражающих Его Божественную Сущность и одновременно – Человеческую.

Национальность и родной язык

Происхождение Иисуса из Галилеи, где население было смешанным, еврейским и языческим, породило предположения некоторых современных авторов о том, что Он мог быть не евреем.

Евангелия дают на этот вопрос ответ вполне однозначный:

- Мать Господа, Мария, была, по св. Луке, родственницей прав. Елисаветы, которая принадлежала к священническому роду, восходящему к Аарону – брату прор. Моисея, первому священнослужителю из иудеев; следовательно, Она могла быть только иудеянкой;

- св. Иоанн Богослов приводит беседу Господа с самарянкой, в которой женщина именует Его «иудеем», а Христос не отрицает этого (Ин. 4:9);

- Иисус не раз приходит на праздники в Иерусалим, более того, проповедует в храме; по Закону Моисея вход туда иноплеменникам был воспрещен под страхом смерти; не будь Иисус евреем, проповедовать Ему бы просто не дали.