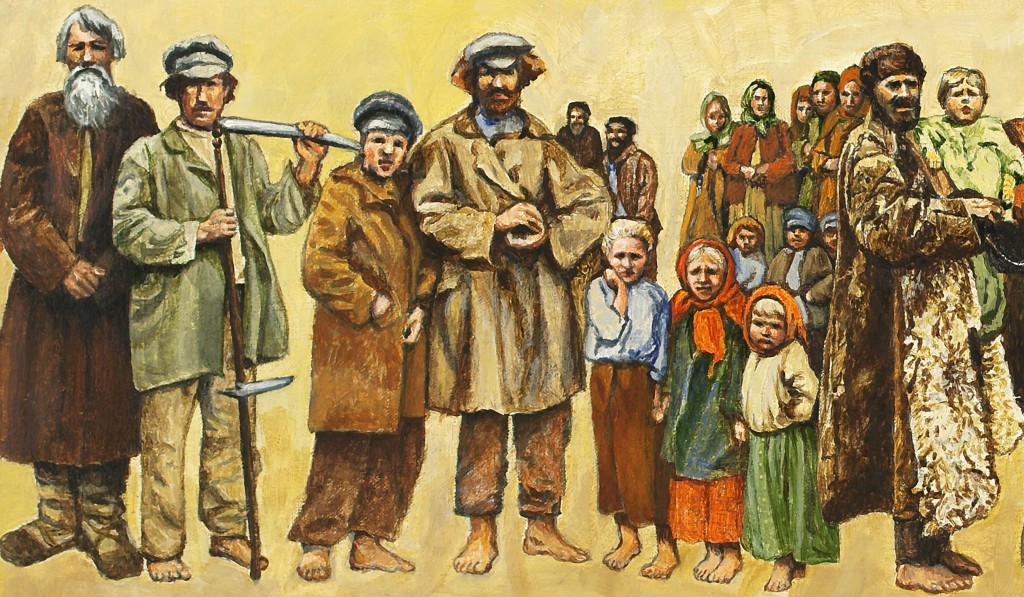

Простота и однообразие – именно эти два слова как нельзя лучше характеризуют жизнь и быт крестьянина средних веков. На протяжении столетий крестьяне жили по единому распорядку: в будни занимались однообразной работой на поле или виноградниках, выходные посвящали церковной службе.

Праздники проходили по одному и тому же сценарию. Все жители деревень подчинялись единым законам и платили феодалам одинаковый оброк.

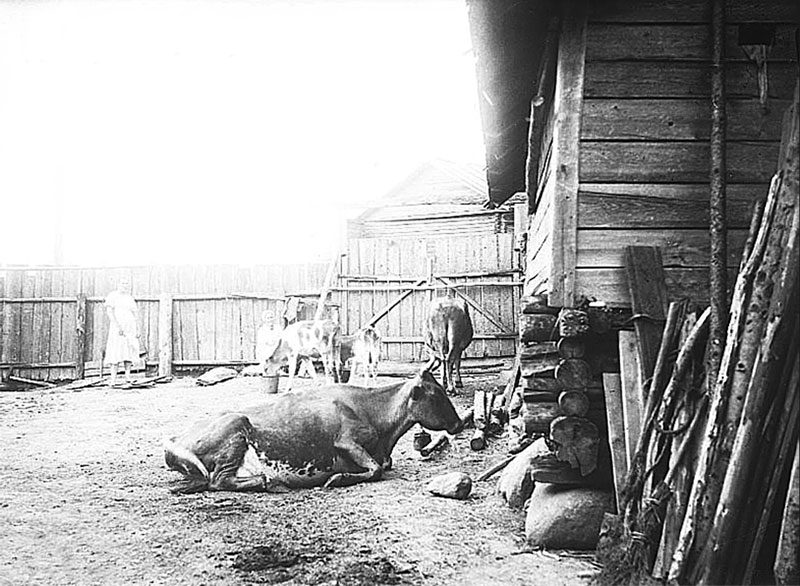

Условия для жизни были практически одинаковы. В деревнях располагалось 20-30 дворов с помещениями, где крестьяне жили, держали скот и занимались ремеслами. Мужчины занимались гончарным, кузнецким, а женщины – ткацким делом. Детей с малых лет приобщали к ремеслу и активному труду.

Крестьянский дом

Основной сруб и несущие конструкции жилого помещения строились из дерева. Крыша выкладывалась из соломы. Полы были земляные. Окон в большинстве домов не было.

Отапливались постройки благодаря очагу, установленному посреди комнаты. В крыше была проделана специальная дыра, играющая роль дымохода. Внутри предметы были покрыты копотью и пахли дымом.

Из мебели чаще всего был деревянный стол и скамейки. Роль кровати играл соломенный тюфяк, на котором спала вся семья. Также в доме находились предметы одежды, утварь, орудия труда.

Еда крестьян

Рацион крестьянских семей был однообразным. В основном готовили каши, овощные похлебки. А основой для блюд были продукты с поля – пшеница, ячмень, рожь. Также в огородах росли капуста, бобы, чечевица, репа, морковь. Хлеб ели только серый. Белый хлеб считался деликатесом.

Мясо ели только по воскресеньям и большим праздникам. Приготовленную свинину ела вся семья на протяжении всех праздничных дней.

Из напитков было популярно вино, брага и пиво. А самым сладким продуктом был мёд. Сахар был очень дорогим и считался изысканным продуктом.

Крестьянская одежда

Практичность и многослойность – именно эти понятия лучше всего характеризуют предметы крестьянской одежды. Одежда была широкой и бесформенной, чтобы было удобно работать в поле и дома. А материал в несколько слоев лучше защищал тело от холода и ветра. В основном одежду делали из растений (льна, крапивы) и шерсти.

Мужчины и женщины носили:

- рубахи свободного кроя длиной до колен;

- жилеты;

- туники;

- широкие штаны брэ длиной ниже колен;

- чулки-шоссы с завязками в области бедер;

- плащи с капюшоном;

- меховые тулупы.

По праздникам женщины надевали платья, юбки и передники, украшенные вышивкой и аппликациями.

Из обуви были башмаки одинаковые для обеих ног. В зимнее время носили грубые сапоги высотой до колена.

Орудия труда крестьян

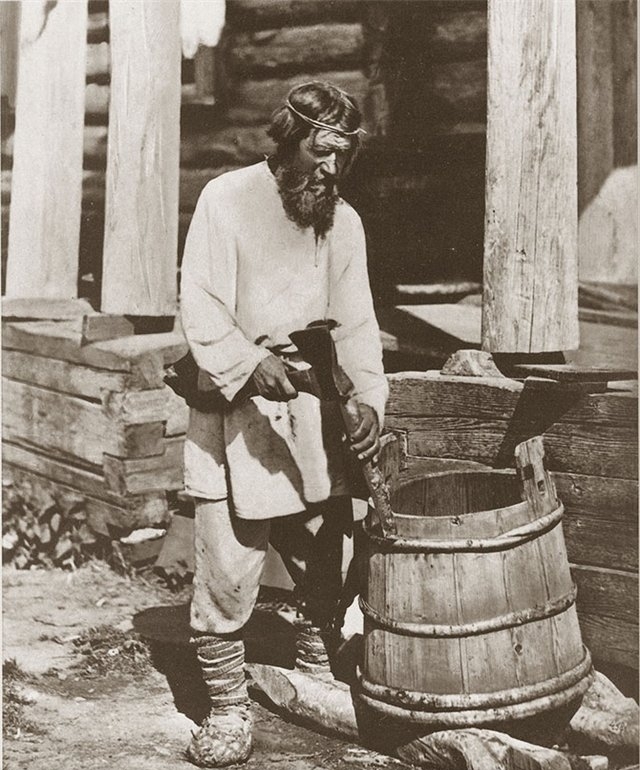

Прямо в домах хранились предметы труда. И они были примитивные и тяжелые на вес. Набор орудий зависел от ремесла, которым занимался крестьянин. Крестьяне работали сохой, плугом, бороной, вилами. Также использовались гончарные круги, жернова для изготовления муки, грузила для ткацких станков.

Одним предметом труда крестьяне работали долгое время. Ни о каком обновлении орудий не было и речи. Феодалы были заинтересованы в получении максимального урожая с минимальными затратами.

Роль церкви в жизни крестьян

В каждой деревне было главное общественное здание – церковь. Священник считался духовным отцом для каждого человека.

Первый раз крестьянин попадал в церковь на свои крестины, затем посещал на протяжении всей жизни. Отпевания и проводы усопшего в последний путь проходили тоже в церкви.

Каждое воскресенье вся деревня собиралась в церкви, где проходила месса, и нужно было выслушать проповедь.

Церковь связана и с крестьянскими праздниками. Она придавала разным событиям религиозный смысл. На Рождество, в дни поминовения святых, на Пасху, в день летнего солнцестояния устраивались торжественные обряды, накрывались праздничные столы, устраивались танцы и народные гуляния.

Ещё в каждой семье отмечалось рождение ребёнка. Дети рождались практически каждый год. И это событие было праздником, так как появлялся новый работник, что в будущем сулило увеличение дохода.

Девушки выходили замуж в возрасте 12-14 лет за мужчин из своих деревень. И за годы замужества рождалось много детей (более 10). Но многие умирали в младенческом возрасте.

Пора подвести итог

На протяжении всей эпохи Средневековья жизнь и быт крестьян практически не менялся. И лишь в конце эпохи крестьянский народ обрёл личную свободу.

- Сочинения

- 6 класс

- Один день из жизни крестьянина

Тяжел, но важен крестьянский труд. Каждый день проходит с пользой, каждый наполнен смыслом.

Утро начинается с первыми петухами. Как бы не хотелось понежиться на теплой печи, но в хлеву уже ждут корова и поросята. И вот крепкий мужик встает, медленно потягивается, а потом спешит съесть несколько вчерашних блинов, что предусмотрительно оставила хозяйка.

И пока та будет открывать двери хлева, чтобы выпустить корову на пастбище, да полезет в курятник собрать яйца, мужик займется главным своим инструментом – косой. Заботливо проведет пальцем по лезвию, проверяя не затупилась ли та, а потом удовлетворенно хмыкнет и отправится на луг за свежей травой. Следом увяжется дворовой пес и сонный сын, всю дорогу недовольно потирающий слипающиеся глаза.

А в хате заново растопят печь, подбросив свежих березовых поленьев. Молодые дочери соберутся к соседке – ткать приданое. Одна их них чуть позже вернется в дом, захватит узелок с едой, приготовленный для отца и брата, и поспешит на поле. А там, среди пышных пряных трав, да мошкары, в теньке под деревьями уже лежат два утомленных тела. Мышцы приятно болят от работы. Работница-коса стоит чуть в сторонке, прислоненная к березе. На сегодня ее работа выполнена.

А мужик отдохнет немного, выкурит трубку, почешет поседевшую голову и отправится на огород – полоть сорняки. К нему присоединится и жена. И начнется неравный бой: полетят в стороны комки земли, да корни сорняков, запахнет землей да молодой травой.

И так до самого вечера будут трудиться они, не разгибая спины. А пока старшие заняты на поле, младший возьмет ведро, удилище и поспешит на реку. Там в тени деревьев сядет он с ребятами и будет рыбачить.

А вечером и стар, и млад встретятся за ужином. Каждый начнет рассказывать, что делал, что слышал. А крестьянин ест, да молчит, о завтрашнем дне думает. О том, что в лесу нынче много грибов наросло, да ягод. И собрать их побыстрее надобно. И хорошо бы себе зимние сапоги в этом году справить, старые совсем уж прохудились. Так и ляжет он на печь, погруженный в свои мысли. И незаметно для себя уснет крепким сном.

А завтра опять закипит работа: отворятся окна и двери, зазвенит поутру коса в сильных руках, с чердака достанут большие корзины, и новый день встретит мужик за работой.

Сочинение про день крестьянина

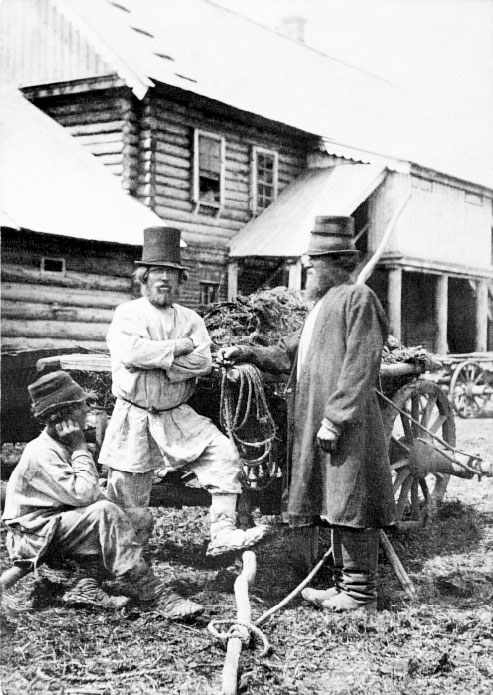

Жизнь крестьян была нелёгкой. Им приходилось много работать для того, чтобы прокормить себя и свою, как правило многочисленную, семью. Их работа была очень тяжёлой. Они понимали, что если будут лениться, плохо работать, то их семья погибнет от голода.

День крестьян начинался очень рано. Глава семьи и его сыновья рано утром уходили работать в поле, которое принадлежало важному господину, их хозяину. За использование поля крестьянин платил господину или деньгами или продуктами. Инструменты, которыми крестьяне возделывали землю, тоже принадлежали важному господину. За использование их тоже надо было платить. Иногда крестьяне за плохое поведение получали наказание. Чтобы искупить свою вину, они работали во дворе у хозяина.

В то время как глава семьи и сыновья уходили в поле, женщины этого семейства хлопотали по хозяйству. Когда начиналась война, мужчины уходили воевать и женщины делали их повседневную работу. В мирное время они доили коров, кормили свиней, собирали куриные яйца, прибирались, занимались шитьём или вязанием, готовили скудный обед.

Крестьяне ели очень мало. Их еда была очень простой и однообразной. Часто не хватало запасов хлеба или зерна. Иногда семьи и вовсе голодали. Это происходило из-за неурожая, пожаров, плохих погодных явлений.

В полдень наступал час обеда. Голодные мужчины возвращались домой. Они были одеты бедно, их одежда была в плохом состоянии. Они были бородатый, несвежи из-за тяжёлой работы на солнцепёке. Женщины их кормили похлёбками из овощей. После обеда все отдыхали. После обеденного отдыха мужчины или шли работать в поле или оставались дома и занимались домашними делами. Они чинили, стругали, могли пойти на охоту или рыбалку, одним словом, они были постоянно в делах.

Крестьяне ложились спать рано, так как с утра нужно было опять рано вставать и идти на работу.

Жилье

Деревни, в которых они проживали, достигали приблизительно 15 дворов. Очень редко можно было встретить поселение, насчитывающее 30–50 крестьянских дворов. В каждом уютном семейном дворе стояло не только жилище, но и сарай, хлев, птичник и различные пристройки для хозяйства. Многие жители могли похвастаться также огородами, виноградниками и садами. То, где жили крестьяне, можно понять по оставшимся деревням, где сохранились дворы и признаки быта жителей. Чаще всего дом был построен из дерева, камня, который крыли камышом или сеном. В одном уютном помещении и спали, и ели. В доме стоял деревянный стол, несколько скамей, сундук для хранения одежды. Спали на широких кроватях, на которых лежал тюфяк с соломой или сеном.

Средневековье и эпоха феодализма

История Средних веков охватывает период с V по начало XVI век, вплоть до наступления эпохи Нового времени, и относится в основном к странам Западной Европы. Для этого периода характерны специфические особенности жизни: феодальная система взаимоотношений между землевладельцами и крестьянами, существование сеньоров и вассалов, доминирующая роль церкви в жизни всего населения.

Одна из главных особенностей истории Средних веков в Европе — существование феодализма, особого общественно-экономического уклада и способа производства.

В результате междоусобных войн, крестовых походов и других военных действий, короли одаривали своих вассалов землями, на которых те строили себе поместья или замки. Как правило, дарилась вся земля вместе с живущими на ней людьми.

Орудия труда

Орудия и предметы труда, как правило, зависели от ремесла крестьянина. Многие из них дошли из древних времен, но так и остались каменными: жернова для изготовления муки из зерна, гончарные круги, колеса на молотилках, грузила на ткацких станках.

Орудия труда крестьян в Средние века в поле были примитивными. Самые бедные боронили землю бревном, другие — бороной. Позже появились косы и вилы, сделанные из железа, а также лопаты, топоры и грабли. С IX века на полях стали применять тяжелые колесные плуги, на легких почвах использовали соху. Для уборки урожая предназначались серпы и цепи для обмолота.

Все орудия труда в Средневековье оставались неизменными многие столетия, ведь у крестьян не было денег для приобретения новых, а их феодалы были не заинтересованы в усовершенствовании условий труда, их волновало только получение большого урожая с минимальными затратами.

Пища

В пищевой рацион крестьян входили каши из различных зерновых культур, овощи, сырные продукты и рыба. В период средневековья печеный хлеб не делали по причине того, что размолоть зерно в состояние муки было очень трудно. Мясные блюда были характерны только для праздничного стола. Вместо сахара крестьяне использовали мед диких пчел. Долгое время крестьяне занимались охотой, но потом на ее место стала ловля рыбы. Поэтому рыба была намного чаще на столах крестьян, чем мясо, которым баловали себя феодалы.

Параграф 11. ГДЗ к учебнику по истории России. Арсентьев. 6 класс 1 часть

- ГДЗ к учебнику по истории России. Арсентьев. 6 класс 2 часть

- ГДЗ к рабочей тетради по истории России. Артасов. 6 класс

- ГДЗ к контурным картам по истории России. Тороп. 6 класс

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ

Тестовый контроль

- Описание жизни людей, причисленных Русской православной церковью к лику святых: Летопись

- Житие

- Былина

- Устав

- Кирилл и Павел

- Икона

- Нестор

- Десятинная церковь

- Поклонение Прекрасной Даме

- Глиняных табличках

- начале XI в.

- «Русская Правда»

- Хроники

- Чернигове

Задания

1. Соотнесите понятия и определения.

| 1 | Мозаика | Г |

| 2 | Скань | А |

| 3 | Зернь | Д |

| 4 | Миниатюра | Б |

| 5 | Фреска | В |

А. Орнамент или рисунок из золотой или серебряной проволоки, напаянной на металлическую поверхность Б. Небольшой многоцветный рисунок в средневековых рукописных книгах В. Картины, написанные водяными красками по сырой штукатурке Г. Рисунок, составленный из разноцветных натуральных камней или подкрашенных кусочков стекла Д. Узор из множества мельчайших шариков, напаянных на поверхность изделия

2. Вставьте пропущенные слова.

Первым по времени писателем Руси считается (Иларион). Его («Слово о Законе и Благодати») было впервые произнесено в 1049 г., в честь завершения строительства оборонительных сооружений в Киеве.

3. Три характерные черты Софийского собора в Новгороде:

- четыре средних и восемь малых куполов

- пять куполов, сгруппированных в центре

- тринадцать пирамидально возвышающиеся куполов

- один купол

- неширокие проемы окон

- мозаика отсутствует

Вопросы в тексте параграфа

1. Как перемены в обществе, связанные со становлением и развитием государства, влияли на перемены в быте населения Руси?

Становление и развитие государства привнесло новые понятия в жизнь населения Руси. Появились и стали развиваться города, как торговые центры. Жители городов стали в меньшей степени уделять внимание традиционным земледелию и скотоводству, но начали приобретать новые знания и навыки ремесленных дел. Большое количество товаров из разных стран давали возможность сравнивать, учиться и перенимать технологии. Развитие ремесленничества обогатило быт горожан новыми одеждами, посудами, орудиями труда, произведениями искусства и ювелирными изделиями. Также в городах редко можно было встретить полуземлянки. В основном жилище горожанина — это дом, иногда двухэтажный. В остальном быт горожан не сильно отличался от быта жителей деревень.

2. Что вы знаете о повседневной жизни людей в Западной Европе в Средние века?

Жизнь для обычного человека того времени вращалась вокруг аграрного и церковного календарей. Много времени уходило на то, чтобы вырастить как можно больше урожая, и обеспечить себя пропитанием на следующий год. Церковные празднества отмечали дни начала посева и жатвы, а также дни, когда крестьянин и его лорд могли отдохнуть от своих трудов. Ярмарки с трубадурами и акробатами проходили на улицах, торговля различными товарами, велась на городских площадях, в азартные игры играли в местных тавернах — так проводили свой досуг средневековые крестьяне. Средневековые свадьбы праздновались всем городом.

3. Какой языческий праздник широко отмечают в России и в наши дни?

На Руси с принятием Христианства остались и древние языческие традиции. К примеру, по сей день в России принято колядовать и гадать на Рождество зимой, а летом праздновать день Ивана Купала. Но самым известным языческим праздником является Масленица – по древней традиции люди провожают зиму и встречают весеннее солнце, сжигая чучело зимы. Блины на Масленицу – тоже языческая традиция, символизирующая весеннее солнце.

Владимир, Ярослав, Святослав, Мстислав, Всеволод. Каково, по вашему мнению, значение этих имён?

- Владимир — великий в своей власти

- Ярослав — обладающий ярой (мощной) славой

- Святослав — священная слава

- Мстислав — от «месть» и «слава», собственно «мсти за славу»

- Всеволод — властелин народа, всем владеющий

Вопросы к тексту параграфа

1. Какие категории свободного и зависимого населения существовали в Древнерусском государстве?

В Древней Руси существовали различные сословия: высшее и низшее. К высшему сословию относились князья, бояре, родоплеменная знать и духовенство. К низшему – свободные общинники, купцы и ремесленники, зависимое население (закупы, рядовичи, холопы, смерды).

2. Как складывалась повседневная жизнь земледельческого населения на Руси?

В сельских поселениях люди боролись за существование: распахивали новые земли, разводили скот, ловили рыбу, охотились, оборонялись от разбойников, а на юге ещё и от кочевников. Поскольку содержание хозяйства требовало больших усилий, на Руси семьи были большими. Больше людей в семье – больше рабочих рук. Все члены семьи вместе обрабатывали землю. Глава семьи распоряжался имуществом и судьбой каждого из её членов. Детей рано приучали к труду. Мальчика лет с семи брали в поле, учили какому-нибудь ремеслу. Девочки присматривали за младшими братьями и сёстрами, помогали по хозяйству, учились прясть, ткать полотно, шить одежду. А долгими зимними вечерами женщины пряли, мужчины делали или чинили домашнюю утварь, вспоминали минувшие дни, слушали сказителей, рассказывавших былины.

3. Чем были заняты жители древнерусских городов?

Города были центрами культуры. В них существовали школы, иконописные мастерские, где местные художники учились у греков писать иконы. Быт простых горожан мало отличался от крестьянского. Помимо ремесла, в городах занимались земледелием, огородничеством, скотоводством. Популярны были общинные пиры — братчины. А в праздничные дни на торговых и городских площадях горожане наслаждались выступлениями скоморохов и гусляров. Также они участвовали в развлечениях, скачках, игрищах и пирах, устраиваемых князьями для простого люда.

4. Составьте короткий рассказ на тему «Один день из жизни земледельца/ремесленника» (на выбор).

Я живу в небольшой деревушке под Черниговом. Я глава семьи, поскольку я самый старший мужчина в роду. Сегодня жаркий летний день, и мы начали работу с первыми петухами. Всех сыновей, братьев и зятьёв я возьму с собой на сенокос. Мои внуки тоже будут помогать взрослым. Нужно запасти достаточно сена для скота на зиму. А жена с незамужними дочерьми, снохами и внучками будут работать в доме и во дворе по хозяйству. Им нужно будет накормить мужчин, вернувшихся с сенокоса, и позаботиться о домашнем скоте. А еще им нужно будет присматривать за малышами. День будет тяжелым. Но такова наша жизнь. Завтра приедет княжеский даньщик за данью. Её мы уже собрали. Конечно, не хочется отдавать князю то, что дается таким большим трудом, но мы должны платить дань, поскольку князю нужно содержать дружину для защиты наших земель и вершить справедливый суд. Вечером, после сенокоса, мы всей семьей соберемся за столом.

5. Что было общего и в чём заключалось различие в образе жизни знатных и простых людей?

Общими в жизни знатных и простых людей были традиции и уклад семьи. Различия были в основном в одежде, быте и развлечениях.

Изучаем документ

1. Как вы думаете, с какой целью устраивались пиры?

Подобные пиры устраивались для того, чтобы показать, что верховная власть близка к народу.

2. Объясните смысл последней фразы из документа.

Она означает, что во время пиров представители сословий пировали вместе, а различия между ними должны были стираться. Однако мы можем видеть в различных экранизациях русский сказок, что это не совсем так. Столы для представителей разных сословий были раздельными. Бояре далеко не всегда привечали за своими столами «мужиков-деревенщин». Но все-равно, совместные пиры были хорошей традицией, которая помогала сближению людей разного общественного положения.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Покажите на конкретных примерах, как ремёсла, распространённые на Руси, были связаны с повседневным бытом её населения.

Ремесленничество в первую очередь должно обеспечивать повседневную жизнь людей. Так, для обработки земли земледельцу нужны были плуг и борона – кузнец ковал зубья для бороны и металлический лемех для плуга. Для нужд обороны кузнецы ковали мечи, наконечники копий и стрел, кольчуги, стремена, подковы и т.д. Гончары делали керамическую посуду для нужд всех слоев населения. Ткачи и портные делали ткань и шили одежду. Для богатых людей удовлетворение повседневных потребностей включало еще и использование предметов роскоши. Изготовлением украшений и изделий из драгоценных металлов и камней занимались ювелиры.

2. Как климатические условия повлияли на особенности одежды жителей Руси? Выясните, какую летнюю и зимнюю одежду носили в древности народы, населявшие местность, где вы живёте.

Климатические условия сильно влияли на особенности одежды жителей Руси. Холодные, снежные зимы заставляли людей использовать теплую зимнюю одежду – шубы-кожухи, шапки из меха или войлока, теплые платки, шерстяные юбки, онучи и лапти, валенки. Летом одежда была проще и свободнее, чтобы можно было эффективно работать.

3. Узнайте, какими растительными продуктами питались в древности жители вашей местности. Используются ли эти продукты в наше время? Какие блюда из них готовят?

В пищу употреблялись и такие овощи как лук, чеснок, морковь, редька, огурцы, мак. Особенно любима была репа, капуста, тыква. Выращивали и злаковые культуры: просо, пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес. Выращивались и плодовые деревья: яблоня, вишня и слива. Сегодня мы также используем в блюдах лук, чеснок, морковь, огурцы, капусту, тыкву. А вот популярные в Древней Руси редька и репа используются в нашем регионе редко. Их заменил иноземный корнеплод – картофель.

4. С помощью Интернета соберите информацию на тему «Праздники и развлечения знати в западноевропейских странах и на Руси в Средние века».

В эпоху Средневековья в Европе любое событие могло стать поводом для праздника: победа в битве, свадьба, визиты местных сеньоров к знати. Всего насчитывалось до 50 праздничных дней в году, не считая воскресений. В основном это были религиозные праздники. В праздничные дни прерывалась работа, люди ходили на торжественную службу в церковь, участвовали в процессиях, посвященных святым, и развлекались. На праздники в город или в деревню приезжали актеры, сказители, жонглеры и акробаты. Театральные представления вели свое происхождение от литургической драмы, которая разыгрывалась во время богослужения, и носили религиозный характер. В начале XIII в. появились бродячие театральные труппы. В каждом церковном приходе день своего святого покровителя отмечали ярмаркой. Во время нее проходили конные бега, игры в мяч и состязания в других видах спорта. Стрельба из лука, борьба, фехтование на палках и другие игры считались допустимыми, а вот азартные игры были запрещены церковью. Игральные же карты попали в Европу из Персии только в XIV в.

На Руси Праздники на Руси были принято устраивать торжественные пиры по поводу торжеств или военных побед. Также проводились и церковные празднования с крестным ходом и торжественными службами в храмах.

После крещения Руси искоренялось язычество. Но язычество уходило постепенно, с болью и кровью. Понемногу иссякали родники славянской древней веры, но не могли исчезнуть бесследно. Поэтому и переплелись языческие празднования с христианскими. Стали приспосабливаться и присоединяться друг к другу. Потому-то так тонка грань между двумя религиями, что стали некоторым единым целым, научились сосуществовать и нашли общие мотивы и точки соприкосновения. Поэтому особое место на Руси занимали традиционные обряды и праздники, многие из которых берут свое начало в язычестве. Некоторые из них сохранились и сегодня. Например, Масленица или колядование на Рождество, гадание на Святки, празднование дня Ивана Купала (постепенно этот праздник был объединен с празднованием рождения Иоанна Крестителя). Во время праздников люди устраивали хороводы, и пели в шумных застольях, и танцевали вблизи костра.

Повторяем и делаем выводы

1. Каковы причины складывания государства на Руси?

Предпосылки создания Древнерусского государства складывались у восточных славян несколько столетий. Считается, что в основе создания государства лежит внутренняя потребность в объединении и необходимость защиты от общих врагов.

- Важную роль в жизни восточных славян стала играть торговля (путь «из варягов в греки» и «волжско-балтийский» торговый тракт). Единая власть могла обеспечить безопасность торговли.

- Возникают торговые поселения, которые потом превращаются в города: Киев – у полян, Чернигов – у северян, Смоленск и Полоцк – у кривичей, Любеч – у радимичей, Новгород – у ильменских словен.

- В городах собирались люди из разных племен, поэтому в городе нельзя было жить по племенным традициям. Князья устанавливали единые правила и поддерживали порядок.

- Постепенно возникали территориальные княжения, где признавалась власть одного князя.

- Возникла необходимость в появлении органа власти, способного регулировать отношения между людьми и защищать торговые интересы и территорию славян от врагов. К князьям обращались как к высшему авторитету для разрешения важнейших проблем и споров, которые не могли уладить на уровне общины.

2. Какое влияние оказывали географические и климатические условия на развитие Руси?

Русь была одним из самых крупных европейских государств. Её географическое положение определяло широкие политические и торговые контакты со многими странами Востока и Запада. Особое географическое положение также позволяло русским князьям контролировать два важных торговых пути – «из варяг в греки» и волжский торговый путь, которые соединяли северные страны с южными, а западные с восточными. Русь не только контролировала транзит товаров, но и самостоятельно вела торговлю с южными и западными славянами, Скандинавией, Византией, странами Западной Европой, народами Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока.

Благодаря климатическим условиям Русь владела плодородными землями и богатыми природными ресурсами. В лесах много дичи, в реках и озерах – рыбы, по всей русской земле занимались скотоводством, на северных землях добывали пушнину, на южных и западных занимались бортничеством. На Руси также широко были развиты ремесленные виды деятельности. Именно поэтому Русь обладала большими ресурсами не только для собственного потребления, но и для ведения внешней торговли.

Таким образом географические и климатические условия оказали существенное влияние на развитие Руси, сделав государство богатым и сильным.

3. Назовите наиболее значительных правителей Древней Руси.

На мой взгляд многие правители Древней Руси оказали большое влияние на становление и развитие государства, но я хотел бы выделить только некоторых из них.

- Княгиня Ольга — установила понятные «правила игры» и упростила так называемую налоговую систему, тем самым создала систему, объединяющую различные земли Руси.

- Князь Святослав – великий воин, образец мужества и патриотизма. Хотя он мало что сделал для внутри страны, но показал, насколько сильна может быть Русь на международной арене. На мой взгляд его главным делом на благо Руси стало избавление молодого государства от хазарской зависимости.

- Князь Владимир Красно Солнышко — привел Русь в христианский мир, что, несомненно, послужило катализатором развития культуры, литературы, архитектуры и искусства. Это стало возможным не только благодаря единой религии, но и за счет обеспечения безопасности земель русских.

- Князь Ярослав Мудрый – обеспечил расцвет Древнерусского государства. Ярославу удалось укрепить княжескую власть, повысить международный авторитет Руси и окончательно избавить Русь от набегов печенегов. При Ярославе также был создан единый свод законов, развивалась торговля и ремесла, широко распространялось просвещение.

- Владимир Мономах — приостановил распад Древнерусского государства. Владимир Мономах завоевал доверие и любовь всех сословий на Руси. Он создал новый свод законов, защищающий не только князя и его дружину, но и самый бедный класс населения. Имея поддержку народа, Владимир заставил подчиниться себе почти всех русских князей. Владимир вел успешные и быстрые завоевательные походы, зная, когда необходимо заключить мир, а когда воевать. Княжение Владимира Мономаха стало временем относительного единства Древнерусского государства.

4. В чём сходство и различие в развитии Руси и стран Западной Европы в VIII — начале XII в.?

Различия: Считается, что главным различием Европы и Руси был уровень развития технологий, культуры, образования. Основной причиной на мой взгляд является то, что европейская цивилизация старше древнерусской как минимум на 500 лет – христианство стало государственной религией в Риме с IV века, что обусловило более раннее развитие европейской культуры. В Европе внедрялось больше технологий и было больше ученых. Научная мысль в Европе развивались быстрее, чем на Руси.

Сходства: Европа и Русь были тесно связаны друг с другом, и многие технологии и обычаи они заимствовали друг у друга, народы Европы и Руси исповедовали христианство и это сыграло большую роль на их общее развитие. Русь очень быстро повторило европейский путь развития, обогатив его собственными самобытными культурными особенностями. В IX-XII веках Русь стала значимой частью единого европейского политического и экономического пространства. Во-первых, Древнерусского государство было одним из самых больших государственных образований на территории Европы. Во-вторых, культурное развитие, религиозное и общественное устройство уже были схожи с другими европейскими странами за счет принятия христианства. В-третьих, европейские страны принимали Русь за равноправного партнера – в противном случае не были бы так распространены междинастические браки и не было бы активной торговли. Кроме того, Русь держала контроль над двумя значимыми торговыми путями. В-четвертых, Русь была сильным партнером в военно-политической сфере – русские дружины оказывали военную поддержку тем или иным странам в различных военных конфликтах.

5. Каково было положение и влияние Древнерусского государства в современном ему мире?

- Отношения с Западом. Русь была одним из самых крупных европейских государств. Её географическое положение определяло широкие контакты со многими странами Востока и Запада. Со всеми крупными европейскими странами Русь имела прочные политические и торговые связи. Многочисленные междинастические браки укрепляли связи Руси со странами Европы и Византией. Русь занимала значимое место в системе европейских государств.

- Отношения с Востоком. Существенное влияние на отношения Руси с Востоком оказало принятие ислама в Волжской Булгарии. Борьба с набегами кочевников – первостепенная задача внешней политики всех русских князей. Однако на Руси с кочевниками не только воевали – существовали торговые и политические связи, а также междинстические браки.

- Торговля. Русь играла ключевую роль в европейской торговле IX-XI веков из-за влияния на два важных торговых пути: «из варяг в греки» и волжский торговый путь. Таким образом Русь была на перекрестке торговли Запада с Востоком и Севера с Югом.

- Вывод. Русь рассматривалась другими странами как равноправный партнер и в политике, и в торговле, и в культуре. Древнерусское государство было во многом схожим по своему устройству с другими европейскими государствами.

Возможные вопросы на уроке

1. Что означают понятия «быт» и «нравы»?

Быт — жизненный уклад, повседневная жизнь людей. Нравы — устоявшиеся в данном сообществе формы поведения, обычаи, имеющие нравственное значение для той или иной социальной группы.

2. Какие факторы влияли на самобытность русского народа?

Природно-климатический фактор. Нестабильная урожайность, зависимость результатов труда от погодных условий, относительно низкий объем совокупного объекта породили:

- чрезвычайную устойчивость в стране общинных институтов, которые являются определенным гарантом выживаемости основной массы населения;

- жесткие рычаги государственного механизма;

Климатический фактор сформировал такие особенности национального характера русских: способность к крайнему напряжению сил в короткий промежуток времени (сельскохозяйственные циклы – посевная, уборка урожая), чувство коллективизма и доброты.

Геополитический фактор. Среди геополитических условий, повлиявших на русскую историю необходимо выделить две группы факторов:

- Обширность, слабая заселенность территории, при колонизации не нужно было отвоевывать себе земли в борьбе с коренными народами. Как следствие сформировались такие черты русского народа, как национальная терпимость, отсутствие национализма и т.п.;

- Естественная открытость границ, как следствие — постоянная угроза военных вторжений. Под воздействием этих факторов возрастает роль государства и появляется необходимость в содержании большого войска, но возникает еще одна проблема. Прокормить такое войско неразвитое в экономическом отношении государство могло лишь за счет жесткой земельной политики и прикрепления крестьян к земле;

- Сеть рек сплачивала страну и политически, и экономически;

- Огромные лесные массивы. Лес оказывает русскому человеку множество хозяйственных услуг. Он снабжал строительными материалами, топливом, материалом для изготовления домашней обстановки, посуды, а липовая кора – для плетения традиционной русской обуви – липовых лаптей. Лес был основой двух наиболее важных для русского человека промыслов — охоты и лесного пчеловодства;

- Через территорию России проходил знаменитый путь «из варяг в греки» и значительная часть Великого шелкового пути из Китая в Европу — «волжский путь». Это обстоятельство создавало объективную заинтересованность многих стран и народов в поддержании политической стабильности в этих регионах и помощи становлению русской торговли.

Геополитический фактор и, прежде всего, обширность территории, сформировали такие черты характера русского человека, как, с одной стороны, удаль, предприимчивость, умение в критический момент напрячь все силы, а с другой – медлительность и ленность. Так что старая поговорка о том, что русские долго запрягают, зато быстро едут, очень точно описывает особенности русского характера.

3. Сводная таблица «Сравнение жизни земледельцев, горожан, князей и бояр на Руси»

| Параметр для сравнения | Земледельцы | Горожане | Князья и бояре |

| Основные занятия | Земледелие, скотоводство, бортничество, охота и рыбная ловля. Натуральное хозяйство — обеспечение семьи предметами первой необходимости: прядение, ткачество, изготовление обуви, домашней утвари и т. д. |

Ремесло и торговля. Огородничество, скотоводство, земледелие (в меньших масштабах, чем в деревне) |

Владели вотчинами. Служили наместниками в городах и волостях. Поддерживали порядок, выполняли судебные функции |

| Жилище | На юге крестьяне жили в полуземлянках, на севере — в деревянных домах-избах | Полуземлянки почти не встречались. Часто это были двухэтажные дома, состоящие из нескольких комнат | Большие деревянные (иногда каменные) хоромы. Под усадьбы отводились и большие площади земли, строились хозяйственные постройки, срубы для слуг, ремесленников |

| Одежда | Главный элемент мужской одежды — рубаха и порты. Женщины носили длинные рубахи, на которые одевали «верхнюю одежду» (согласно статусу женщины). Обязателен головной убор |

||

| Верхняя одежда – зипуны | Верхняя одежда — епанчи (широкие плащи без рукавов, украшенные мехом, золотыми и серебряными пряжками) | ||

| Одежда из простой домотканой ткани, украшенная вышивкой. Поверх рубахи женщины надевали поневы (домотканые юбки). Лапти. Простые шубы — кожухи |

Одежда как из домотканого полотна, так и из дорогих тканей (в зависимости от материального положения владельца костюма). Сапоги из простой кожи и поршни (туфли) |

Одежда из тонкого полотна, шелка и парчи, расшитая золотыми нитями, украшенная драгоценными камнями. Сапоги из сафьяна, нередко украшенные инкрустацией. Шубы из дорогих мехов |

|

| Семья | Большая семья. Члены семьи вели общее хозяйство. Глава семьи — самый старший из мужчин, распоряжался имуществом и судьбой каждого из ее членов, следил за нравственностью своих родных. Старшая женщина в семье распоряжалась всеми делами по дому |

||

| Глава семьи представлял всех членов семьи на сельском сходе | Глава семьи представлял всех членов семьи на народном собрании (вече) | Дом был разделен на женскую и мужскую половины. Мужская запиралась на ключ главой семьи. Женская половина состояла из светелок, теремов и сада для прогулок | |

| Воспитание | Мальчиков с 7 лет приучали к труду в поле, обучали ремеслу. Девочек с ранних лет приобщали к ведению домашнего хозяйства | Мальчиков обучали грамоте, ремеслу и военному делу. Девочек учили вести домашнее хозяйство | Мальчиков в три года сажали на коня, обучали грамоте и военному делу. Девочек обучали грамоте, учили вести домашнее хозяйство |

| Развлечения | Посиделки зимой — за домашней работой рассказывали сказки, исполняли песни. Народные гулянья — пели, водили хороводы, играли в жмурки |

Общинные пиры -братчины. Выступления скоморохов и гусляров в праздничные дни на торговых и городских площадях. Скачки, турниры, различные игрища, устраиваемые князьями для простого люда |

Соколиная, ястребиная, псовая охота. Пиры |

Домашнее задание

1. Написать рассказ об одном дне жизни князя, ремесленника, крестьянина

Я живу в небольшой деревушке под Черниговом. Я глава семьи, поскольку я самый старший мужчина в роду. Сегодня жаркий летний день, и мы начали работу с первыми петухами. Всех сыновей, братьев и зятьёв я возьму с собой на сенокос. Мои внуки тоже будут помогать взрослым. Нужно запасти достаточно сена для скота на зиму. А жена с незамужними дочерьми, снохами и внучками будут работать в доме и во дворе по хозяйству. Им нужно будет накормить мужчин, вернувшихся с сенокоса, и позаботиться о домашнем скоте. А еще им нужно будет присматривать за малышами. День будет тяжелым. Но такова наша жизнь. Завтра приедет княжеский даньщик за данью. Её мы уже собрали. Конечно, не хочется отдавать князю то, что дается таким большим трудом, но мы должны платить дань, поскольку князю нужно содержать дружину для защиты наших земель и вершить справедливый суд. Вечером, после сенокоса, мы всей семьей соберемся за столом. У нас в семье так принято – после трудового дня ужинать вместе. Есть возможность обсудить вопросы, распределить дела — это наше семейное вече. После ужина я буду учить малышей плести корзины из ивовых прутьев, мой брат расскажет детям сказание о том, как он ходил в военный поход в составе княжеской дружины, а жена возьмется за пряжу. С заходом солнца все лягут спать по палатям. Завтра будет новый день, полный труда и забот. Всем нужно будет отдохнуть.

- ГДЗ к учебнику по истории России. Арсентьев. 6 класс 1 часть

- ГДЗ к учебнику по истории России. Арсентьев. 6 класс 2 часть

- ГДЗ к рабочей тетради по истории России. Артасов. 6 класс

- ГДЗ к контурным картам по истории России. Тороп. 6 класс

Прекарий

Основным договорным обязательством, регулирующим отношения между феодалом и зависимыми бедняками на его землях, был прекарий. Он определял образ жизни крестьян в Средние века, какой надел земли они обрабатывали, какую должны были выполнять за это повинность, а также платить оброк.

Такой договор обычно заключался на несколько лет или на всю жизнь. Постепенно бедные крестьяне оказывались в зависимости не только земельной, но и теряли свою личную свободу. Часто они не могли выплачивать долги своему сеньору и превращались в рабов.

Правосудие также было в руках феодалов, они могли писать свои законы, судить провинившихся людей, а также во время войны забирать их в ополчение.

Независимо от того, кому принадлежала земля, труд и условия жизни людей был достаточно тяжелыми по сравнению с бытом городского населения. Чтобы вырастить хороший урожай, следовало усердно трудиться и молиться о том, чтобы не пришли всадники и не вытоптали поля, зерно не склевали птицы, погода была благоприятной.

- Сочинения

- Свободная тема

- Один день из жизни крестьянина

Тяжела жизнь крестьянина. Городской житель может лишь представить себе эту жизнь, жизнь человека, каждый день которого это тяжелый физический труд. День ото дня крестьянину приходится выполнять множество работ. Основными занятиями крестьянина являются земледелие и животноводство. Также крестьяне занимаются садоводством, пчеловодством, кузнечным делом и различными ремеслами, изготавливают себе одежду, посуду, обувь.

Утро крестьянина начинается задолго до того, как просыпаются городские жители – с рассветом и криком петухов. За день крестьянину предстоит сделать очень многое. Первым делом ему нужно накормить скотину. Во дворе у крестьянина можно встретить разных животных, таких как гуси, куры, козы и свиньи. После того как крестьянин покормит животных он обычно приступает к дойке коров и уборке хлева.

Затем крестьянин приступает к скромному завтраку, который чаще всего состоит из каши, хлеба, сала и молока. Еда на крестьянском столе однообразная и скудная, ведь приходится на всем экономить. После сытного завтрака крестьянин отправляется в поле, где ему предстоит хорошо потрудится над будущим урожаем, но даже упорный труд не дает гарантии получить хороший урожай. Крестьянина кормит земля, а она нуждается в постоянном уходе. Работу в поле приходится начинать с утра пораньше, пока солнце еще не слишком высоко.

Чтобы не голодать зимой крестьянин вынужден большую часть времени проводить в поле с лопатой, граблями и плугом вспахивая землю. Женщины, чтобы скрасить свою работу поют. Не сидят без дела и дети, помогая взрослым выгуливать и пасти скот.

Большую часть работы крестьянин старается закончить до обеда. На обед крестьянин отправляется домой, чтобы поесть и хоть немного передохнуть. Нередко обед крестьянина проходит в поле и состоит из небольшого перекуса.

Также крестьянину предстоит косить сено, чтобы запастись кормом для животных. После того как сено высохнет его необходимо собрать в стог.

Вечером наступает черед домашних дел: уборка, стирка, приготовление пищи. Спать крестьяне ложатся рано, чтобы хорошенько отдохнуть, ведь утром им снова предстоит вставать ни свет ни заря.

2 вариант

Крестьяне, это люди, работающие и живущие в селе или деревне, разводящие скот и занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур. Крестьянин, это землевладельческий народ, вся их жизнь проходит в работе на земле.

День крестьянина тяжелый и начинается рано утром, до того как настанет рассвет. Работа начинается с домашнего двора, где содержится скотина, которой нужно дать воды и корма на весь день. В загонах обитает разная живность, это могут быть: коровы, куры, козы и т.д.

Позавтракав, крестьянин отправляется в поля. Необходимо тщательно следить за будущим урожаем, ведь он напрямую зависит от дальнейшей жизни. При плохом урожае, крестьянину и его семье придется очень туго. В крестьянскую работу входит: полоть, поливать, окучивать землю. Также в работу крестьянина входит: косить траву и укладывать в стог сена. Это пойдет на заготовку животным, сеном они будут питаться зимой. Хороший урожай нужен для оплаты налогов, а также для своих запасов на зиму. Налоги, это самое страшное и тягостное препятствие к жизни. За налоги, отдавалась большая часть урожая.

Питается крестьянин в поле, обед он берет с собой, чтобы не тратить лишнее время на дорогу до дома. Питается крестьяне очень скромно, на их столе можно увидеть только такую пищи, как хлеб, лук, сваренный и пареный картофель, также крестьяне варят кашу на воде, разбавляя маслом и молоком.

Вечером, когда солнце давно уже село за горизонт, крестьянин возвращается домой на отдых. Его встречает супруга и дети, которые тоже не сидят без дела дома. В работу супруги входят обязанности, такие как, приготовление пищи, убранство своего жилья, стирка и глажка белья, воспитание детей. Дети тоже помогают по хозяйству, выгуливают на пастбище животных, ходят по воду на речку, метут двор.

Также в каждой крестьянской семье имеется баня, после каждого трудоемкого дня они отправляются в жаркую баню мыться и париться, чтоб смыть с себя пыль земли и травы. Также крестьяне закаливают себя и детей, после бани летом они обливаются холодной водой, а зимой после горячего пара обтираются снегом. Закаливания организма помогает им меньше болеть и легче переносить простудные заболевания.

Вечером после ужина, вся семья обсуждает свои житейские вопросы и дела, крестьянская семья укладываются спать, ведь завтра с утра у всех много работы, придется рано вставать.

Сочинение про день крестьянина

Жизнь крестьян была нелёгкой. Им приходилось много работать для того, чтобы прокормить себя и свою, как правило многочисленную, семью. Их работа была очень тяжёлой. Они понимали, что если будут лениться, плохо работать, то их семья погибнет от голода.

День крестьян начинался очень рано. Глава семьи и его сыновья рано утром уходили работать в поле, которое принадлежало важному господину, их хозяину. За использование поля крестьянин платил господину или деньгами или продуктами. Инструменты, которыми крестьяне возделывали землю, тоже принадлежали важному господину. За использование их тоже надо было платить. Иногда крестьяне за плохое поведение получали наказание. Чтобы искупить свою вину, они работали во дворе у хозяина.

В то время как глава семьи и сыновья уходили в поле, женщины этого семейства хлопотали по хозяйству. Когда начиналась война, мужчины уходили воевать и женщины делали их повседневную работу. В мирное время они доили коров, кормили свиней, собирали куриные яйца, прибирались, занимались шитьём или вязанием, готовили скудный обед.

Крестьяне ели очень мало. Их еда была очень простой и однообразной. Часто не хватало запасов хлеба или зерна. Иногда семьи и вовсе голодали. Это происходило из-за неурожая, пожаров, плохих погодных явлений.

В полдень наступал час обеда. Голодные мужчины возвращались домой. Они были одеты бедно, их одежда была в плохом состоянии. Они были бородатый, несвежи из-за тяжёлой работы на солнцепёке. Женщины их кормили похлёбками из овощей. После обеда все отдыхали. После обеденного отдыха мужчины или шли работать в поле или оставались дома и занимались домашними делами. Они чинили, стругали, могли пойти на охоту или рыбалку, одним словом, они были постоянно в делах.

Крестьяне ложились спать рано, так как с утра нужно было опять рано вставать и идти на работу.

Также читают:

Картинка к сочинению Один день из жизни крестьянина

Популярные сегодня темы

- Мои размышления о Великой Отечественной Войне сочинение

Даже в 21 веке все продолжают говорить о Великой Отечественной войне, продолжают праздновать победу, рассказывать новым поколениям о том, как важно помнить о героях той войны

- Замысел комедии Ревизор сочинение

Еще в 1835 году Н.В.Гоголь начал работу над своим произведением, ставшим теперь литературной классикой, комедией «Ревизор». Сколько бы времени не прошло, суть проблем нашего общества остается

- Сочинение История любви Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой в романе Тихий Дон Шолохова

Удивительное чувство любовь. Это чувство охватывает весь роман — эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон».В этом романе раскрывается тема любовного треугольника. Но, как известно – третий лишний. И этим лишним была Наталья.

- Анализ рассказа Куст сирени Куприна

«Куст сирени» — рассказ Александра Ивановича Куприна, раскрывающий тему любви между мужем и женой. Произведение стало одной из самых известных работ писателя: его восторженно встретила критика и читатели

- Сочинение Первая гроза

Был жаркий весенний день. Солнце питало землю своими яркими лучами, а в чистом небе не было ни единого намека на дождь. Воздух был наполнен легким ароматом распускающейся сирени, вокруг которой дружно роились пчелы

Очень любопытные словесные портреты русских крестьян в «Записках охотника» рождают интерес к этой социальной прослойке и в наше время. Кроме художественных трудов, есть также исторические и научные, посвященные особенностям быта прошлых столетий. Крестьянство долгое время было многочисленным слоем общества нашей державы, поэтому имеет богатую историю и много любопытных традиций. Разберем эту тему детальнее.

Что посеешь – то и пожнешь

Из словесных портретов русских крестьян наши современники знают, что эта прослойка общества вела натуральное хозяйство. Такой деятельности присущ потребительский характер. Производство конкретного хозяйства представляло собой продукты питания, необходимые человеку, чтобы выжить. В классическом формате крестьянин трудился, чтобы прокормить себя.

В деревенских краях крайне редко покупали еду, а питались довольно просто. Пищу люди именовали грубой, поскольку длительность приготовления сокращалась до минимально возможной. Хозяйство требовало большой работы, немалых усилий, отнимало очень много времени. У женщины, отвечавшей за приготовление пищи, не было ни возможности, ни времени для приготовления разнообразных блюд или сохранения продуктов на зиму какими-то особенными способами.

Из словесных портретов русских крестьян известно, что люди в те времена питались однообразно. На праздники обычно свободного времени было побольше, поэтому стол украшали вкусными и разнообразными продуктами, приготовленными с особенным изыском.

Как считают современные исследователи, прежде сельские женщины были более консервативными, поэтому старались пользоваться одними и теми же ингредиентами для приготовления блюд, стандартными рецептами и приемами, избегая экспериментов. В некоторой степени такой подход к повседневному питанию стал бытовой традиционной чертой общества того времени. Сельские жители к пище были довольно равнодушными. Как следствие, рецепты, призванные разнообразить рацион, казались, скорее, излишеством, нежели нормальной частью повседневной жизни.

О рационе

У Бржевского в описании русского крестьянина можно видеть указание на разные продукты питания и частоту их употребления в быту крестьянской прослойки общества. Так, автор любопытных трудов заметил, что мясо не было постоянным элементом меню типичного крестьянина. И качество, и объемы продуктов питания в обычной крестьянской семье не соответствовали нуждам человеческого организма. Признавалось, что обогащенная белком пища была доступна лишь по праздникам. Крестьяне в очень ограниченных количествах потребляли молоко, масло, творог. В основном их подавали к столу, если праздновали свадьбу, престольное событие. Таким было меню при разговении. Одной из типичных проблем того времени выступало хроническое недоедание.

Из описаний русских крестьян ясно, что мужицкое население было бедным, поэтому достаточно мяса получало лишь в определенные праздники, например, в Заговенье. Как свидетельствуют записки современников, даже самые бедные крестьяне к этому значимому дню календаря находили в закромах мясо, чтобы поставить его на стол и вволю наесться. Одной из важных типичных черт крестьянского быта было обжорство, если выпадала такая возможность. Изредка к столу подавали блины из пшеничной муки, смазанные маслом, салом.

Любопытные наблюдения

Как можно узнать из составленных ранее характеристик русских крестьян, если типичная семья того времени резала барана, то мясо, которое она с него получала, ели все члены. Длилось это лишь день-другой. Как отмечали сторонние наблюдатели, исследовавшие образ жизни, продукта было достаточно, чтобы неделю обеспечить стол мясными блюдами, если есть эту пищу в умеренных количествах. Однако в крестьянских семьях не было такой традиции, поэтому появление большого объема мяса отмечалось его обильным поглощением.

Крестьяне ежедневно пили воду, в жаркий сезон готовили квас. Из характеристик русских крестьян известно, что в конце девятнадцатого столетия в сельской местности не было традиции чаепития. Если такой напиток и готовили, то лишь больные люди. Обычно для заварки использовали глиняный горшок, чай настаивали в печке. В начале следующего столетия наблюдатели заметили, что напиток полюбился простому люду.

Корреспонденты сообществ, занимавшиеся исследованиями, отмечали, что все чаще крестьяне заканчивают обед чашкой чая, пьют этот напиток в период всех праздников. Зажиточные семьи покупали самовары, дополняли домашний обиход посудой для чая. Если в гости приходил интеллигентный человек, к обеду сервировали вилки. При этом крестьяне продолжали есть мясо только руками, не прибегая к столовым приборам.

Бытовая культура

Как демонстрируют живописные портреты русских крестьян, а также рассказывают труды корреспондентов сообществ, занимавшихся в те времена этнографией, уровень культуры в быту в крестьянской среде определялся прогрессом конкретного населенного пункта и его сообщества, в целом. Классическое место обитания крестьянина – изба. Для любого человека того времени одним из знакомых жизненных моментов было строительства жилища.

Лишь возведя собственную избу, персона превращалась в домовладельца, домохозяина. Чтобы определить, где будет возводиться изба, собирали сельский сход, сообща принимали решение под отвод земли. Бревна заготавливали с помощью соседей или всех жителей села, так же вели работу над срубом. Во многих регионах строили в основном из дерева. Типичный материал для создания избы – круглые бревна. Их не отесывали. Исключением были степные регионы, губернии Воронежа, Курска. Тут чаще возводились мазаные хаты, свойственные Малороссии.

Как можно заключить из рассказов современников и живописных портретов русских крестьян, состояние жилья давало точное представление о том, насколько обеспечена семья. Мордвинов, приехавший в начале 1880-х в губернию вблизи Воронежа дабы организовать тут ревизию, отправлял потом высоким чинам отчеты, в которых упоминал об упадке изб. Он признавал, что дома, в которых живут крестьяне, поражают тем, насколько убого выглядят. В те времена крестьяне еще не возводили дома из камня. Такие здания были лишь у помещиков и других богатых людей.

Дом и быт

К концу девятнадцатого столетия каменные строения стали появляться чаще. Их могли себе позволить зажиточные крестьянские семьи. Крыши большинства домов в селах в те времена формировали из соломы. Реже использовали дранку. Русские крестьяне 19 века, как отмечали исследователи, еще не умели возводить кирпичные столетия, но уже к началу следующего столетия появились построенные из кирпича хаты.

В работах исследователей того времени можно видеть упоминания о строениях под «жесть». Они заменили рубленые дома, которые на глиняный слой укрывали соломой. Железнов, изучавший быт обитателей Воронежского края в 1920-х, проанализировал, как и из чего люди возводят свои дома. Порядка 87% составили строения из кирпича, около 40% были возведены из дерева, а остальные 3% пришлись на случаи смешанного строительства. Около 45% всех попавшихся ему домов были ветхими, в посредственном состоянии он насчитал 52%, и лишь 7% строений оказались новыми.

Каждый согласится, что жизнь русских крестьян очень хорошо можно представить, изучая внешний и внутренний вид их жилищ. Не только состояние дома, но и дополнительных построек во дворе было показательным. Оценивая внутреннее убранство жилища, можно сразу выявить, насколько обеспечены его обитатели. Этнографические общества, существовавшие в те времена в России, уделяли внимание домам людей, обладавших хорошим достатком.

Однако члены этих организаций занимались изучением и жилищ людей, обеспеченных гораздо хуже, сравнивали, оформляли выводы в письменных трудах. Из них современный читатель может узнать, что бедный человек проживал в ветхом жилище, можно сказать, в лачуге. В его хлеву была лишь одна корова (не у всех), несколько овец. Ни овина, ни амбара у такого крестьянина не имелось, как и собственной бани.

Зажиточные представители сельского сообщества держали несколько коров, телят, около двух десятков овец. В их хозяйстве были куры, свиньи, лошадь (иногда две — для выезда и для работы). У жившего в подобных условиях человека была собственная баня, во дворе стоял амбар.

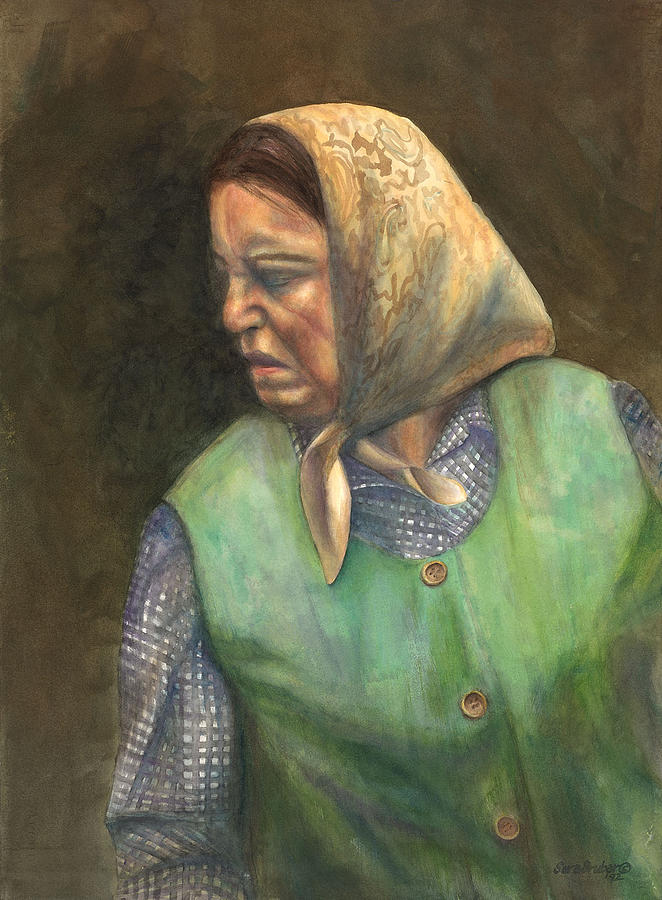

Одежда

Из портретов и словесных описаний мы знаем, как одевались русские крестьяне в 17 веке. Не слишком изменились эти манеры и в восемнадцатом, и в девятнадцатом. Как свидетельствуют записки исследователей того времени, губернские крестьяне были довольно консервативными, поэтому их наряды отличались стабильностью и следованием традициям. Некоторые даже называли это архаичностью внешнего вида, поскольку в одежде присутствовали элементы, появившиеся десятилетия назад.

Однако по мере прогресса новые веяния проникали и в сельскую местность, поэтому можно было видеть специфические детали, отражавшие бытность капиталистического общества. Например, мужские наряды по всей территории губернии обычно поражали однообразием, сходством. От региона к региону отличия были, но сравнительно малые. А вот женская одежда была заметно интереснее благодаря обилию украшений, которые крестьянки создавали своими руками. Как известно из работ исследователей Черноземья, в этом регионе женщины носили наряды, напоминавшие южнорусские и мордовские модели.

Русский крестьянин 30-40 годов 20 столетия, как и сто лет до этого, имел в своем распоряжении одежду на каждый день и для праздника. Чаще пользовались домоткаными нарядами. Зажиточные семьи могли изредка приобретать фабричные материалы для пошива одежды. Наблюдения за жителями Курской губернии в конце девятнадцатого столетия показали, что представители сильного пола в основном пользовались приготовленным дома бельем посконного типа (из конопли).

Рубахи, которые носили крестьяне, имели косой ворот. Традиционная длина изделия – до колена. Мужчины носили портки. К рубахе шел пояс. Он был сученый или тканый. По праздникам носили рубаху из льна. Люди из богатых семей использовали изготовленные из красного ситца одежды. Верхней одеждой были свиты, зипуны (кафтаны без воротника). На празднество можно было надеть сотканный дома балахон. Люди побогаче имели в своих запасах тонкосуконные кафтаны. Летом женщины носили сарафаны, а мужчины — рубахи с поясом или без.

Традиционной обувью крестьян были лапти. Их плели отдельно для зимнего и летнего периода, для будней и для праздников. Даже в 30-е годы 20 столетия во многих деревнях крестьяне оставались верны этой традиции.

Сердце быта

Поскольку жизнь русского крестьянина в 17 веке, 18 или 19 веках концентрировалась вокруг собственного дома, изба заслуживает особенного внимания. Жильем именовалось не конкретное строение, а небольшой двор, ограниченный забором. Здесь возводили жилые объекты и строения, предназначенные для хозяйствования. Изба являлась для деревенских жителей местом защиты от непонятных и даже страшных сил природы, злых духов и другого зла. Первое время избой называли лишь ту часть дома, которая обогревалась печью.

Обычно в селе сразу было видно, у кого совсем плохо обстоят дела, кто живет обеспеченно. Основными были отличия в добротности, в количестве составных элементов, в оформлении. При этом ключевые объекты являлись одинаковыми. Некоторые дополнительные строения позволяли себе лишь обеспеченные люди. Это мшаник, баня, хлев, амбар и иные. Всего таких построек существовало больше десятка. Преимущественно в прежние времена все строения вырубали топором на каждом этапе возведения. Из работ исследователей того времени известно, что ранее мастера использовали разные виды пил.

Двор и стройка

Жизнь русского крестьянина в 17 веке была неразрывно связана с его двором. Этим термином обозначали земельный участок, на котором находились все строения в распоряжении человека. Во дворе был огород, здесь же – гумно, а если у человека был сад, то и он включался в крестьянский двор. Практически все возведенные хозяином объекты выполнялись из древесины. Наиболее подходящими для строительства почитали ель, сосну. Вторая была в большей цене.

Дуб считали деревом, с которым сложно работать. Кроме того, его древесина много весит. При возведении строений к дубу прибегали при работе над нижними венцами, при строительстве погреба или объекта, от которого ждали сверхпрочности. Известно, что дубовой древесиной пользовались, возводя мельницы, колодцы. Лиственные виды деревьев применяли, создавая хозяйственные постройки.

Наблюдение за бытом русских крестьян позволило исследователям прошлых столетий понять, что древесину люди подбирали с умом, учитывая важные признаки. Например, создавая сруб, останавливались на особенно теплом, покрытом мхом дереве с прямым стволом. А вот прямослойность не была обязательным фактором. Чтобы сделать кровлю, крестьянин пользовался прямыми прямослойными стволами. Сруб обычно готовили на дворе или вблизи. Для каждого строения очень основательно подбирали подходящее место.

Как известно, топор в качестве орудия труда русского крестьянина при строительстве дома – это и удобный в использовании предмет, и изделие, накладывавшее определенные ограничения. Впрочем, таковых при строительстве было немало в силу несовершенства технологий. При создании построек обычно не ставили фундамент, если даже планировалось построить нечто большое. В углах ставили опоры. Их роль играли большие камни или пни дуба. Изредка (если длина стены была существенно больше нормы) опору ставили по центру. Сруб по своей геометрии таков, что четырех опорных точек достаточно. Это объясняется цельносвязанным типом конструкции.

Печь и дом

Образ русского крестьянина неразрывно связан с центром его дома – печью. Ее считали душой дома. Духовая печь, которую многие называют русской, это очень древнее изобретение, характерное для нашей местности. Известно, что в трипольских домах уже стояла такая система отопления. Конечно, за прошедшие тысячи лет конструкция печи несколько изменилась. Со временем топливом стали пользоваться рациональнее. Всем известно, что возведение качественной печи – это сложная задача.

Сперва на грунте ставили опечек, являвшийся фундаментом. Затем стелили бревна, которые играли роль днища. Под делали максимально ровным, ни в коем случае не наклонным. Над подом ставили свод. Сбоку делали несколько отверстий для просушки небольших предметов. В древности избы ставили массивными, но без трубы. Для вывода дыма в доме предусматривали маленькое окно. Вскоре потолок и стены становились черными из-за копоти, но деваться было некуда. Система печного отопления с трубой стоила дорого, возвести такую было сложно. Кроме того, отсутствие трубы позволяло экономить дрова.

Поскольку труд русского крестьянина регламентироваться не только общественными представлениями о морали, но и рядом правил, предсказуемо, что рано или поздно приняли нормы, касающиеся печей. Законодатели постановили обязательно выводить трубы от печи над избой. Такие требования касались всех государственных крестьян и принимались ради благоустройства села.

День за днем

В период закрепощения русских крестьян у людей выработались определенные привычки и правила, позволявшие сделать образ жизни рациональным, дабы труд был сравнительно эффективным, а семья – благополучной. Одним из таких правил той эпохи был ранний подъем женщины, отвечавшей за дом. Традиционно первой просыпалась хозяйская жена. Если женщина была слишком стара для этого, обязанности переходили к невестке.

Проснувшись, она сразу начинала топить печь, открывала дымарь, распахивала окна. Холодный воздух и дым будили остальных членов семьи. Малышей усаживали на шесток, чтобы не зябли. Дым распространялся по всему помещению, сдвигаясь вверх, зависал под потолком.

Как показали вековые наблюдения, если дерево тщательно прокоптить, оно будет меньше гнить. Русский крестьянин хорошо знал этот секрет, поэтому курные избы пользовались популярностью благодаря долговечности. В среднем под печь отводилась четвертая часть дома. Топили ее лишь пару часов, поскольку она долгое время оставалась теплой и обеспечивала отопление всего жилища в течение суток.

Печь была предметом, отапливающим дом, позволяющим готовить еду. На ней лежали. Без печи нельзя было приготовить хлеб или сварить кашу, в ней тушили мясо и сушили собранные в лесу грибы, ягоды. Печь использовали вместо бани, дабы париться. В жаркий сезон ее топили раз в неделю, чтобы приготовить недельный запас хлеба. Поскольку такое сооружение хорошо хранило тепло, еду готовили раз в сутки. Казанок оставляли внутри печи, а в нужный момент доставали еду горячей. Во многих семьях эту домашнюю помощницу украшали, чем могли. В ход шли цветы, хлебные колосья, яркие осенние листья, краски (если их удавалось достать). Считалось, что красивая печь приносит в дом радость и отпугивает злых духов.

Традиции

Блюда, распространенные у русских крестьян, появились не просто так. Все они объяснялись конструктивными особенностями печи. Если сегодня обратиться к наблюдениям той эпохи, можно узнать, что блюда томили, тушили, отваривали. Это распространялось не только на быт простых людей, но и на жизнь мелких помещиков, поскольку их привычки и повседневность почти не отличались от присущих крестьянскому слою.

Печь в доме была наиболее теплым местом, поэтому на ней делали лежанку для старых и малых. Чтобы можно было залезть наверх, делали приступки – до трех небольших ступенек.

Интерьер

Невозможно представить дом русского крестьянина без полатей. Такой элемент считался одним из основных для любого жилого помещения. Полати – это выполненный из дерева настил, начинавшийся от бока печи и длившийся до противоположной стены дома. Полати использовали для сна, поднимаясь сюда через печь. Здесь сушили лен и лучину, а днем хранили принадлежности для сна, одежду, которой не пользовались. Обычно полати были достаточно высокими. По их краю ставили балясины, предупреждающие падение предметов. Традиционно полати любили дети, ведь здесь можно было спать, играть, наблюдать за празднествами.

В доме русского крестьянина расположение предметов определялось постановкой печи. Чаще она стояла в правом углу или слева от двери на улицу. Угол, противоположный печному устью, считался основным местом хозяйкиного труда. Здесь размещали приспособления, используемые для готовки. Вблизи печи лежала кочерга. Здесь же хранили помело, лопату из дерева, ухват. Неподалеку обычно стояли ступка, пестик, квашня. Кочергой убирали золу, ухватом перемещали горшки, в ступке перерабатывали пшеницу, затем жерновами превращали ее в муку.

Красный угол

Об этой части русской крестьянской избы слышали практически все, кто хоть раз заглядывал в книги со сказками или описаниями быта того времени. Этот участок дома поддерживали чистым, украшенным. Для оформления использовали вышивку, картинки, открытки. Когда появились обои, именно здесь их начали использовать особенно часто. Задачей хозяина было выделить красный угол из остального помещения. На полку поблизости ставили красивые предметы. Здесь хранились ценности. Всякое событие, важное для семьи, праздновали в красном углу.

Основным предметом мебели, располагавшимся здесь, был стол с полозьями. Его делали довольно большим, чтобы места хватало всем членам семьи. За ним в будни кушали, в праздники организовывали застолье. Если приходили свататься к невесте, обрядовые церемонии проводили строго в красном углу. Отсюда женщину забирали на венчание. Начиная сбор урожая, первый и последний снопы относили в красный угол. Делали это максимально торжественно.

Раздел:

Мир европейского Средневековья

Труд крестьян в средневековье

|

| Крестьянские работы |

Вся жизнь крестьян проходила в постоянных трудах и заботах. Изо дня в день, из года в год трудился крестьянин с утра и до поздней ночи. Больше всего времени и сил отнимала у него вспашка своей и господской земли. За пахотой следовал посев, а за севом — жатва. Урожай снимался вручную с помощью серпа. Колосья связывали в снопы и молотили цепами, чтобы извлечь зерно. После этого надо было еще провеять и отделить зерна от плевел.

Не меньше трудов надо было затратить и на переработку продуктов сельского хозяйства в хлеб, масло, сыр, колбасу, на заготовку продуктов на зиму.

Много времени отнимал у крестьянина огород, где выращивали бобы, горох, огурцы, редис, тыкву, капусту. Почти все крестьяне держали скот, а в болотистых и горных районах скотоводство играло даже большую роль, чем земледелие. В каждом хозяйстве была домашняя птица. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Большим подспорьем для крестьян был лес, где собирали грибы, ягоды и орехи, рубили дрова и собирали хворост. Лес давал древесину, которая шла на изготовление мебели, бочек и посуды. Этому домашнему ремеслу посвящались долгие зимние вечера.

Крестьянки пахотными работами не занимались, но и у них забот было не меньше. На их плечах была вся домашняя работа, они кормили скот и птицу, доили коров и коз. Особенно много времени и сил отнимало изготовление пряжи и домашнего полотна, из которого они шили одежду для всей семьи.

На этой странице материал по темам:

-

Занятия сельчан и городских жителей в румынском средневековье

-

Сообщения по истории жизнь кристьян

-

Орудия труда крестьян в средневековые века

-

Жизнь крестьян средневековья

-

Закон разделения труда в средневековье

Вопросы по этому материалу:

-

Назовите виды работ, которые выполняли крестьяне.

-

Опишите труд средневековых крестьян.

-

Каковы различия и что общего в занятиях сельских и городских жителей?

Любовь Швецова

Жизнь от сохи. Быт и традиции русских крестьян

© Любовь Швецова, текст, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Мир русской деревни культура. Обычаи. Обряды

Эта книга посвящена жизни русского крестьянства XIX – начала XX в. Я расскажу о богатой культуре простого народа, о хозяйственных знаниях и умениях, которыми владели люди, о старинных традициях, обрядах и поверьях. Вы узнаете о том, как жители русских деревень и сел проводили будни и праздники, как они трудились и отдыхали, какую носили одежду и какими предметами домашнего обихода пользовались.

Сегодня о прошлом нашего народа задумываются многие. Эта тема близка не только тем, кто напрямую связан с деревней, но и тем, кому интересна история и культура нашего Отечества. До революции сельское население страны составляло более 85 %. Это значит, что в каждом из нас течет крестьянская кровь. И мне очень хочется рассказать о том, как жили наши предки, поведать об их интересной, самобытной и насыщенной жизни.

Мне хочется рассеять представления о «серости» и «дикости» русского крестьянина. Да, люди прошлого жили иначе, не так, как мы сегодня: они не имели столько знаний и технических возможностей, многие не имели даже малейшего образования. Но у них была богатая, духовная, нравственная культура, которую они сумели пронести через тысячелетие. Простой народ обладал другими знаниями, жил в единении с природой, которую уважал и чувствовал. Русские крестьяне вовсе не были дикарями! Наоборот – это были люди мудрые и умелые. Это прежде всего – труженики.

Их мудрость проявлялась в самых обыденных и повседневных вещах. Так, место для поселения они выбирали не случайно, а с особым расчетом. Большинство деревень и сел возникало возле рек и озер – главных источников воды и удобных транспортных путей. И каждое поселение на удивление удачно вписывалось в ландшафт и было непохоже на другие. При возведении дома также тщательно выбирали место для строительства и материалы.

Простой русский народ обладал глубокими знаниями в сельском хозяйстве. Далеко не каждый современный человек способен выращивать растения или грамотно ухаживать за скотом. Для наших же предков эти умения были просто необходимы – без них невозможно было прожить. Крестьяне понимали многое: когда нужно начинать пахать и сеять, когда собирать урожай и выгонять скот на пастбища. Человек наблюдал за природой, за ее явлениями, знал множество примет, по которым легко ориентировался. Сегодня большинство из нас этого совсем не понимают…

Несмотря на все перечисленное, я не хочу идеализировать картину прошлого русской деревни. Люди жили тяжело, в бесконечных трудах и заботах, порой им приходилось вести настоящую борьбу за выживание во время неурожаев или войн. В жизни простого народа отсутствовала медицина, поэтому смертность (особенно детская) была очень высока. Но это реалии того времени.

Как я уже упомянула, русские крестьяне очень бережно и уважительно относились к природе. Землю, которая так много для них значила, они называли матушкой, кормилицей. Даже в русских народных сказках часто встречается выражение «мать сыра земля» – кормилица, источник сил и здоровья. На земле начинается жизненный путь человека, здесь же он и завершается…

Близость человека к природе породила его особое мировоззрение, способствовала появлению многочисленных поверий и обрядов, корни которых уходят в глубину веков. Множество традиций и обычаев появилось как отражение нелегкого крестьянского труда на земле. Воспоминания о них живут в пословицах, поговорках, песнях, загадках: «Хлеб – всему голова», «Готовь сани летом, а телегу – зимой», «Что посеешь, то и пожнешь», «Три братца пошли купаться. Двое купаются, а третий на берегу прохлаждается» (два ведра и коромысло) и т. д.

Современный человек уже далек от традиционной культуры. Сегодня лишь тонкая нить связывает его со старинным укладом жизни. Но если мы немного понаблюдаем за нашим бытом и поведением, то увидим отголоски старинных обычаев, примет и верований. Вот только значение большинства обрядов забыто, смысл утрачен. Некоторые из них превратились в своеобразную игру (проводы зимы на Масленицу, гадания или свадебные торжества).

Сохранилась лишь малость. Так, закладывая за городом современный коттедж, хозяин дома замуровывает в его фундамент деньги, запускает первыми в новое жилище кошку или собаку.

Многие из нас стараются не здороваться через порог, считают недобрым знаком рассыпавшуюся соль. А в большинстве семей еще жива традиция на свадьбе встречать молодых хлебом и солью.

Почему так? Откуда это пошло?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. В ней рассказывается о русской деревне, о быте крестьянских семей, о традиционном доме, его устройстве и символике, о народном календаре, который регламентировал всю жизнь простого русского человека.

Сегодня историки и этнографы по крупицам собирают картину народной культуры. При написании этой книги я пользовалась многими такими источниками и трудами. Я привожу большое количество цитат – это воспоминания русских крестьян о жизни, труде, праздниках. Я надеюсь, что благодаря этим воспоминаниям ваше представление о той далекой жизни станет полнее.

В книге описываются быт, жизнь и нравы российской деревни XIX – начала XX века. Это время, когда еще были живы старинные поверья, обряды, сохранялись традиции, обычаи и ритуалы, которые имели еще дохристианские корни. Люди жили, что называется, «по старине».

Жилищем им служили деревянные избы, носили они привычную одежду: рубахи, сарафаны, поневы, армяки, длиннополые сюртуки, полушубки и тулупы. По-прежнему самой ходовой обувью были лапти, а у более зажиточных крестьян – сапоги. Простой народ тщательно берег древние обычаи, оставались неизменными семейные традиции, особое внимание уделялось гостеприимству и взаимовыручке.

Тем не менее к концу XIX века контакты деревни с городом значительно усилились благодаря активному развитию промышленности. Деревенская жизнь постепенно менялась. Ушла в прошлое курная изба, которая не имела дымохода и топилась «по-черному». Керосиновое освещение и свечи вытеснили лучину. В повседневном сельском быту все чаще появлялись промышленные товары. В зажиточных семьях появились часы, книги и гармонь. Все большее значение стала приобретать мода. По праздникам парни надевали алые рубахи и пиджаки, меняли лапти и валенки на сапоги и галоши. Женщины вместо сарафанов и домотканых рубах одевались в шерстяные или ситцевые платья.

Труд на земле по-прежнему занимал у крестьян много времени, бытовая жизнь все еще была тяжелой. Но были у людей и праздники, молодежь собиралась летними вечерами на гулянья, а вечером посещала посиделки. Пели песни и частушки, водили хороводы, на Рождество и Крещение девицы гадали, устраивали колядки. Осенью игрались свадьбы.

Прежние правила уходили, им на смену приходили новые. Потом случились революция, индустриализация и массовое переселение крестьян в города. Поколение людей, которое выросло в 1930-х, уже не воспринимало и не передавало дальше культурные ценности традиционного общества. В XX веке русское крестьянство, по сути, завершило свое существование как самобытная многовековая культура.

А ведь это был особый мир, пусть тяжелый и очень сложный, который не всегда открывался случайному человеку.

А мы с вами попробуем приоткрыть завесу тайны и увидеть деревенскую жизнь прошлого изнутри…

Глава 1. Мир русской деревни

Родная деревня всякому дорога

Русская деревня прошлого представляла собой целый мир, который жил своей особой жизнью, богатой на события и наполненной смыслом. Деревня – не просто участок земли, это символ всей нашей страны, ее истории, уникальных обычаев и многовековых традиций.

Крестьяне были глубоко привязаны к своим селениям, к родным местам и земле. Здесь жили целые поколения: отцы, деды, прадеды, малые дети. От отца к сыну, от матери к дочери передавались знания и умения, мировоззрение и опыт.

При этом люди жили в глубоком единении с природой, с детства любили и чувствовали ее, относились к ней как к живому существу – уважительно и бережно.

«Природа была прекрасной: много лесов, лугов, небольших озер, рек и речек, а еще больше ключей и родничков. И этому способствовало бережное, человеческое отношение к окружающей его природе. Регулярно все, от малолетних до стариков, выходили на вырубку кустарников на лугах, зарослей возле пашен, чистку деревенских улиц, речушек, ключей. Вода была чистая, как слеза. Рыбы было множество, никто не злоупотреблял. Надо на уху – сходишь за полчаса наловишь – и все», – так вспоминал о своей малой родине крестьянин И.И. Зорин (1918 г.р.). [2]

Неотъемлемой частью селения была природа. Стройными рядами тянулись деревенские улицы с большими и малыми домами, площадями и храмами – все это было любимо и дорого русскому человеку.

«Деревня наша небольшая, всего двадцать три дома, расположена на берегу небольшой речки. Как сейчас вижу, вся деревня – одна улица. В верхней стороне все дома двухэтажные, а у реки – одноэтажные. Вижу зеленую площадь, поросшую чистой травой, на которой мы каждый день играли в детстве. За домами, в сторону реки, располагались огороды. Весной река разливалась и заливала луга и поля, поэтому соломы и сена хватало скоту на всю зиму», – из воспоминаний крестьянки М.М. Булдаковой (1919 г.р.). [2]

Деревня от села отличалась тем, что в ней не было церкви, а количество дворов было небольшим. Как правило, несколько деревень объединялись вокруг одного села, образуя обособленную территорию. Ее архитектурным и духовным центром был храм: белоснежный каменный или величественный деревянный.

Русские люди были глубоко верующими и храм посещали регулярно: по престольным праздникам и воскресеньям. Рядом непременно возвышалась колокольня, звон ее колоколов слышали за несколько верст во всех деревнях, окружавших село. Как правило, на деревенской площади проводились ярмарки, праздничные гулянья, собирались для решения важных общественных вопросов.