В крестьянских семьях на Руси детей очень рано приучали к ответственности и систематическому труду: это было одновременно и главным вопросом воспитания, и залогом выживания. Причём, взгляды наших предков на этот процесс вряд ли порадовали бы современных подростков.

Самое главное – подход к своим наследникам в народной среде был не просто строгим, а очень строгим.

Во-первых, никто тогда не считал детей равными родителям. И именно на первых годах жизни ребёнка взрослые видели залог того, каким человеком он станет.

Во-вторых, авторитет матери с отцом в крестьянских семьях был непререкаем. Обычно родители были едины во взглядах на воспитание и обязанности чада, а если даже в чём-то и не были между собой согласны, то никогда не демонстрировали этого публично, поэтому у ребёнка не было шансов «перетянуть» одного из родителей на свою сторону.

В-третьих, ни с девочками, ни с мальчиками не было принято «миндальничать» и баловать их зазря. Обычно поручения между домочадцами распределялись главой семейства в приказном тоне, и никто не перечил ему в ответ. В то же время за успешно выполненное задание ребёнка всегда хвалили и поощряли, всячески подчёркивая, что он принёс пользу всей семье.

Детский труд – привлечение детей к работе на регулярной основе. В настоящее время в большинстве государств он считается формой эксплуатации и, согласно конвенции N32 ООН «О правах ребёнка» и актам Международной организации труда, признан незаконным. Нашим прадедам подобное не могло даже присниться. Может, именно поэтому они вступали во взрослую жизнь прекрасно подготовленными и адаптированными?

«Отец сына не на худо учит»

Возрастные критерии для детей были очень чёткими, и, соответственно, так же чётко разделялись их трудовые обязанности. Возраст измеряли семилетиями: первые семь лет – детство или «младенчество». Малышей называли «дитё», «младень», «кувяка» (плачущий) и другими ласковыми прозвищами.

Во вторые семь лет наступало отрочество: ребёнок становился «отроком» или «отроковицей», мальчикам выдавались порты (штаны), девочкам – длинная девичья рубаха.

Третья семилетка – юность. Как правило, всеми необходимыми навыками для самостоятельной жизни подростки овладевали уже к окончанию отрочества. Мальчик становился правой рукой отца, заменой при его отлучках и болезнях, а девочка – полноценной помощницей матери.

Пожалуй, требования к мальчикам были строже, чем к девочкам, ведь именно из сыновей должны были вырасти будущие «кормильцы», «заботники» и защитники. Словом, настоящие мужья и отцы.

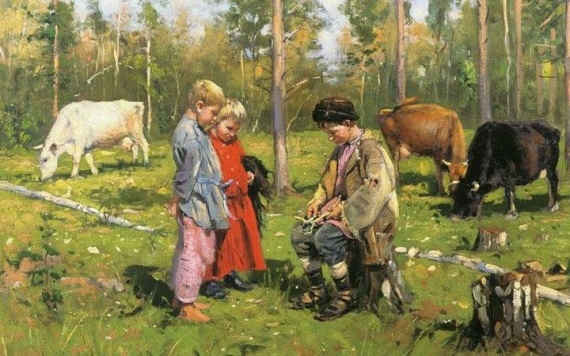

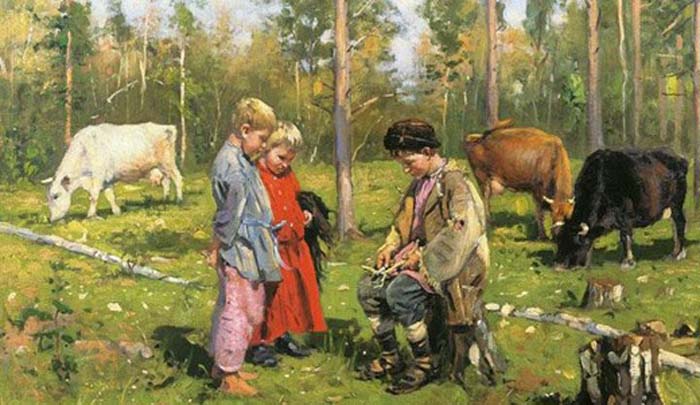

В первую семилетку жизни мальчик постигал многие азы крестьянского труда: его учили ухаживать за скотиной, ездить верхом, помогать в поле, а также – основам мастерства. Например, совершенно необходимым навыком считалось умение мастерить игрушки из различных материалов, плести лукошки и короба, и, конечно же, лапти, которые должны были быть крепкими, тёплыми, непромокаемыми.

Многие 6- и 7-летние мальчишки уверенно помогали отцам при изготовлении мебели, упряжи и прочих необходимых в хозяйстве вещей. Пословица «Учи дитя, пока оно поперёк лавки лежит» не была в крестьянских семьях пустым звуком.

Во вторую семилетку жизни за мальчиком окончательно закреплялись устойчивые и разнообразные хозяйственные обязанности, причём они приобретали чёткое половое разделение. Например, ни один отрок не был обязан ухаживать за младшими братьями и сёстрами или заниматься огородом, зато он должен был научиться пахать и молотить – к такой физически тяжёлой работе девочек не привлекали.

Нередко уже в 7-9 лет крестьянские мальчишки начинали подрабатывать «в людях»: родители отдавали их в пастухи за умеренную плату. К этому возрасту считалось, что чадо уже окончательно «вошло в разум», и поэтому необходимо научить его всему тому, что умеет и знает отец.

Работа на земле. В русских деревнях землепашество было подтверждением полноценного мужского статуса. Поэтому мальчики-подростки должны были работать в поле. Они удобряли землю (раскидывали навоз по полю и следили, чтобы его комья не затрудняли работу плуга), бороновали (рыхлили верхний слой почвы боронами или мотыгами), вели под уздцы запряжённую в борону лошадь или ехали на ней верхом, «когда отец ведёт борозду».

Если земля была комковатой, то отец усаживал сына на борону, чтобы утяжелить ее, а сам вёл лошадь под уздцы. Подростки принимали самое активное участие и в сборе урожая. С 11-13 лет мальчика уже привлекали к самостоятельной пахоте. Сначала ему выделяли небольшой участок пашни, на котором можно было потренироваться, а к 14 годам подросток сам мог уверенно вспахать землю, то есть становился полноценным работником.

Уход за скотиной. Ещё одна важная составляющая крестьянского быта, которую женщинам не доверяли (они могли только доить коров или коз, выгонять их на пастбище). Кормить, убирать навоз, чистить животных должны были отроки под строгим руководством старших.

Главной же кормилицей в крестьянской семье всегда была лошадь, которая целый день работала в поле с хозяином. Пасли лошадей ночью, и это также было обязанностью мальчишек. Именно поэтому с самых ранних лет их учили запрягать лошадей и ездить на них верхом, управлять ими, сидя или стоя в телеге, водить на водопой – в полном соответствии с поговоркой «Дело учит, мучит, да кормит».

Промысловые занятия. Были особенно распространены на Русском Севере и в Сибири, где служили надёжным источником дохода. Глядя на отца и старших братьев, мальчик сначала в форме игры перенимал навыки рыболовства и охоты, а затем совершенствовал это искусство.

Уже к 8-9 годам отрок обычно умел расставлять силки на мелкую дичь и птицу, стрелять из лука, удить рыбу или бить её острогой. К этому перечню нередко добавлялся сбор грибов, ягод и орехов, что тоже было неплохим материальным подспорьем. К 9-12 годам подросток мог вступить во взрослую промысловую артель и к 14, пройдя испытательный срок, стать полноценным её членом. Тогда он начинал вносить значимую долю в семейный бюджет и переходил в разряд взрослых «добытчиков» и завидных женихов.

Вот так и вырастали в крестьянских семьях «добры молодцы» – отцовы помощники, которыми родители по праву гордились. Кроме трудового воспитания, мальчишкам прививали и чёткие моральные принципы: их учили почитать старших, милосердно относиться к нищим и убогим, гостеприимству, уважению к плодам своего и чужого труда, основам веры.

Было ещё два важных правила, которые любой отрок знал наизусть: первое – мужчина должен уметь защитить свою женщину и свою семью, причём не только физически, но и с материальной, и с психологической стороны. Согласно второму правилу, мужчина должен был уметь сдерживать свои эмоции и всегда контролировать себя.

Современные читатели постепенно открывают для себя детскую дореволюционную литературу. Печатаются книги Лидии Чарской, Александры Анненской, детские стихи Осипа Мандельштама.

Дошла очередь и до произведений Веры Желиховской, детской писательницы, чья проза была невероятно популярна в XIX веке.

Особенную известность Желиховской принесли автобиографические повести «Как я была маленькой» и «Мое отрочество». Они неоднократно переиздавались в России и за рубежом, были переведены на несколько иностранных языков. Книги писательницы выходили на русском языке и после революции — в зарубежном издательстве, для детей эмигрантов.

В книге «Как я была маленькой» запечатлены детские годы Верочки, с трех до семи лет, «эти ранние, счастливые года золотого детства», как пишет она сама.

Вера Желеховская. Фото: журнал «Историк»

Дедушка писательницы, Андрей Михайлович Фадеев, в доме которого протекали многие светлые дни ее детства, был губернатором Саратова. Дедушку в доме называли папа-большой. Отец девочки был военным, и семья часто переезжала вместе с ним с места на место.

Женщины, окружавшие Верочку в семье, были необыкновенно деятельными, активными и творческими людьми.

Бабушка — Вера Павловна Фадеева, в девичестве княгиня Долгорукая — зоолог, орнитолог. Она вела огромную научную работу, переписывалась на многих языках с учеными всего мира. Как любила Верочка бывать в ее кабинете!

Иногда мне подолгу приходилось этого ждать, но я не унывала и не скучала. В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься!.. Стены, пол, потолок, все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет!

Там было множество страшилищ.

Один фламинго уж чего стоил!..

Мама, Елена Андреевна Ган — профессиональный литератор, одна из первых романтических писательниц в России. Она печаталась в журналах, ее работы выходили отдельными книгами. Как пишет в своей книге Вера Желиховская:

Упомянутая в этом отрывке старшая сестра Леля — знаменитая Елена Блаватская.

Был у девочек и младший братишка Леонид, с которым связана, например, вот такая история разорения кукольного домика, ставшая для Верочки важным уроком:

Кто посадил его туда и закрыл за ним доску? Не знаю, но, дело в том, что, увидав его злодеяния в моем парадном зале, я пришла в такую ярость, что совершенно забыла об этой открывающейся стене, а поймав его за руку в одно из окон, ну тащить его оттуда и таким образом таскать его вместе с домом по всей комнате!..

На наш крик, слезы и шум сбежался весь дом. Я, вся красная, выбившись из сил, продолжала таскать брата за руку, выходя из себя, что не могу его вытащить чрез крошечное оконце кукольного дома; он, несчастный, опрокинутый внутри своего тесного помещения, с рукою, вытянутой чуть не до вывиха, бился о стенки моего зала и кричал изо всех сил… С трудом поняв, в чем дело, разняли нас и, вынув его, злополучного, избитого, красного как рак, из сильно попорченного им кукольного помещения, уняли его крики и усмирили нас обоих.

Описанная история, случившаяся почти 200 лет назад, могла бы произойти и сейчас: представьте себе младшего братишку, с упоением разрисовывающего сестрин домик для Барби.

Книга «Как я была маленькой» очень четко показывает, в чем дети не меняются. Обстоятельства, обстановка, реалии стали другими. Так, Верочка впервые увидела спички и ужасно удивилась этому чуду, а сегодняшнего ребенка не удивляют разговоры с собеседником, живущим за океаном. Но мальчишки и девчонки все так же играют в куклы, горюют из-за испорченных игрушек, боятся встретить в лесу медведя, представляют себя сказочными героями. Они так же любят, когда мама отрывается от дел и посвящает им время, ждут елки и подарков. И точно так же им все-все интересно.

Верочкино любопытство подогревала бабушка-ученый, с ее чудесным кабинетом, наполненным чучелами зверей, птиц, бабочек. Про каждого бабушке было что сказать -тут и знакомство с окружающей природой, и уроки, заставляющие решать различные нравственные вопросы.

Бабушка приучала Верочку думать и рассуждать, поддерживая ее интерес ко всему, что есть в мире. Она же прививала внучкам понятия о добре и зле, о порядочности, о благородстве, о совести, любви, счастье. Вот лишь один пример:

«Как я была маленькая» будет интересна детям с шести лет. Повествование ведется от первого лица, и хоть написана книга взрослым человеком, но память позволяет Вере Петровне Желиховской совершить воображаемое путешествие в прошлое, четко увидеть окружавший ее в детстве мир, почувствовать себя ребенком и честно передать это в тексте.

Родители также найдут в этой книге ответы на свои вопросы. На примере бабушки, няни Насты, Антонии, они увидят, как можно разговаривать с ребенком, как его слушать, как просто объяснять непонятные явления. Вера Желиховская не ставила перед собой цель написать книгу о воспитании, но на примере своей большой, дружной, любящей семьи она показала, как воспитывали детей в России почти 200 лет назад. И хоть взрослые в книге Веры Желиховской очень заняты работой (это так не соответствует стереотипным представлениям о жизни богатой дворянской семьи, но так понятно нам сейчас!), они всегда находят время для детей; их интересы и возникающие у них вопросы не остаются без внимания.

Книга «Как я была маленькой» — это гимн семье, родному гнезду. Очень много времени в этом доме проводили все вместе. Не было телевизора, радио, интернета, телефона. Зимой дом был занесен снегом и даже прибытие почты становилось целым событием.

У Верочкиной семьи — богатый внутренний мир, такой мир, который так хочется воссоздать некоторым современным родителям. Своим примером и вовремя данным советом взрослые в этом защищенном маленьком мире воспитывали свободного, трудолюбивого, размышляющего человека. Мир такой семьи, созданный взрослыми, помнится ребенком через годы — Вера Желиховская стала писать воспоминания о детстве, когда ей было уже за сорок, а вышла книга в 1891 году, тогда писательнице было 56 лет.

Еще 4 книги о дореволюционном детстве:

На рубеже XIX-XX веков на Алтае детей воспитывали совсем не так, как сейчас или пару десятилетий назад. Воспитание было куда более «спартанским». Безусловную любовь и ласку младенец получал только в колыбели.

Доглядывали, чтоб свинья не съела

Пока младенец был совсем маленьким и нуждался в молоке, мать качала колыбельку одной ногой и пела ему песенки, ласково называя его «крошечкой», «пташечкой», «радостью».

Когда ребенок подрастал, его оставляли дома с бабушкой, дедушкой и детьми постарше (в семьях обычно было много детей всех возрастов). Детьми специально не занимались, а «доглядывали», «чтоб в колодец не упали, чтоб лошадь не убила, чтоб свинья не съела» (а такие случаи бывали).

Обучали молитвам

В семьях старожилов и переселенцев с трех — четырех лет детей обучали молитвам. Через молитвы в детях воспитывали послушание и почитание старших.

Девочек не учили

Девочек родители не пускали учиться: считали, что время впустую незачем проводить, надо нянчить детей, прясть и ткать, пишет cyberleninka.ru.

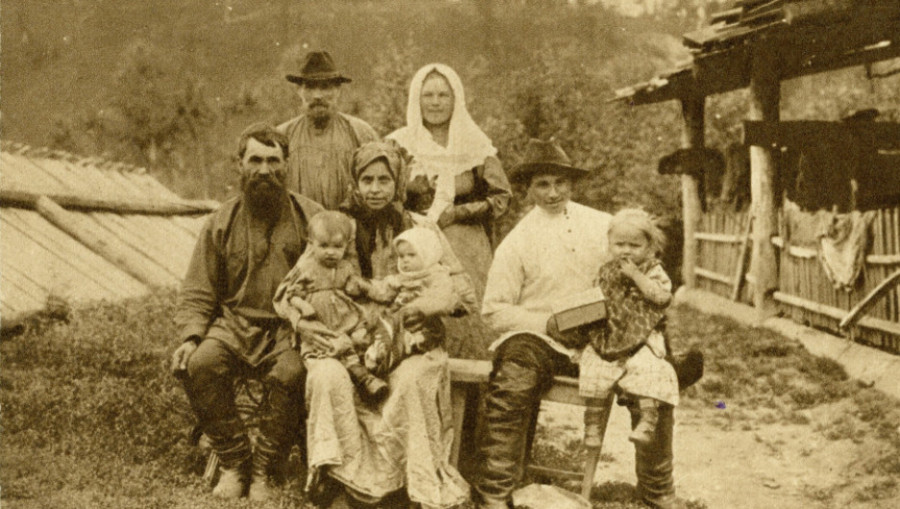

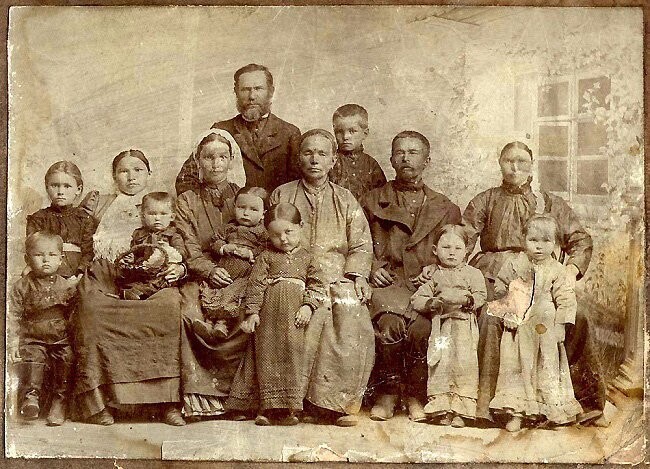

Русская семья, Сибирь в конце 19-го века

www.facebook.com/klimbim

Прутьями черемухи боролись с нечистью

Детей содержали в строгости и повиновении, они не смели ослушаться родителей. Даже взрослые парни не курили и не пили до самой службы. Родители следили, чтобы после вечерок сыновья и дочери поздно домой не приходили и не выпивали. За ослушание наказывали. Непослушного ребенка могли отхлестать черемуховым прутом, который всегда стоял за печью.

Некоторые люди считали, что черемуха —оберег от нечистой силы, а если дети разбаловались, расшумелись, значит, «черт в них вселился» и руководит ими, надо применить черемуховый прут, выгнать «нечисть».

Приучали к труду с детства

К повседневному крестьянскому труду дети привыкали с малых лет. Они учились трудовым навыкам у родителей, старших братьев и сестер, бабушек и дедушек. Из-за того, что работали все члены семье, дети очень легко воспринимали эту норму.

Мальчики в 5−6 лет уже хорошо ездили верхом. В этом возрасте они управляли передней лошадью при вспашке и бороновании тяжелых земель при возке снопов и молотьбе.

Мальчики 12−14 лет помогали взрослым в пахоте, молотьбе и других полевых работах, приучались к строительному делу (в селении обычно каждый хозяин умел поставить сруб и произвести необходимый ремонт в хозяйстве).

Сибирская семья, конец XIX века.

kkkm.ru

К 17−18 годам юноша становился полноправным работником в доме.

С шестилетнего возраста девочки приучались к помощи в приготовлении пищи, кормлению младших, к стирке, мытью полов. Они помогали носить воду, дрова, мыть полы и посуду, ухаживали за птицей, пололи в огородах. В 7−8 лет, как и мальчики, управляли передней лошадью при полевых работах.

10-летние девочки доили коров и смотрели за малолетними детьми. Девочек с раннего возраста приучали прясть, а затем ткать.

Не делили на «детское» и «взрослое»

Дети присутствовали при большинстве работ и обрядов, слушали хозяйственные разговоры, сопровождавшие людей во время работ и занимавшие значительную часть досуга семьи.

В итоге многие детские игры имитировали трудовую деятельность взрослых членов семьи. Среди множества детских игр на Южном Алтае бытовали игры в «сурка», в «медведя», в «лисицу», при которых дети имитировали охоту с собаками на диких животных.

Анна Карпова

Важные новости, обзоры и истории

Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!

Автор:

24 декабря 2017 00:00

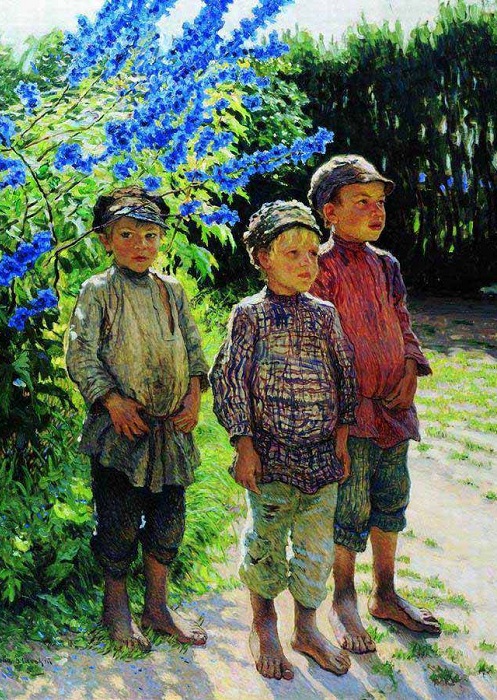

Дети любого времени одинаковы лишь в желании поиграть и побездельничать. Как выясняется, умения и навыки ребенка начала XX века отличаются от того, что умеет и, главное, делает его сверстник сейчас. Также непохожи и их мечты о будущем. Узнаем и сравниваем.

Источник:

Крестьянские дети воспитывались в строгости и непререкаемом авторитете к родителям. Никакого панибратства и равенства между ребенком и его родителями не было и не могло быть. К малышу присматривались, и уже до того, как он мог приносить пользу семье, выполняя небольшие поручения, родители примерно представляли, кто из него может вырасти.

Семья крестьянина Василия Попкова (предположительно 1907 г.).

Источник:

Распределением обязанностей в семье занимался отец. Дети с раннего возраста принимали посильное участие в жизни своей семьи. Поручения не принято было оспаривать — авторитет родителей, особенно отца, был непререкаемым. С малых лет дети приучались ухаживать за скотиной, помогать по дому, выращивать хлеб, косить траву, помогать в заготовке хвороста и дров.

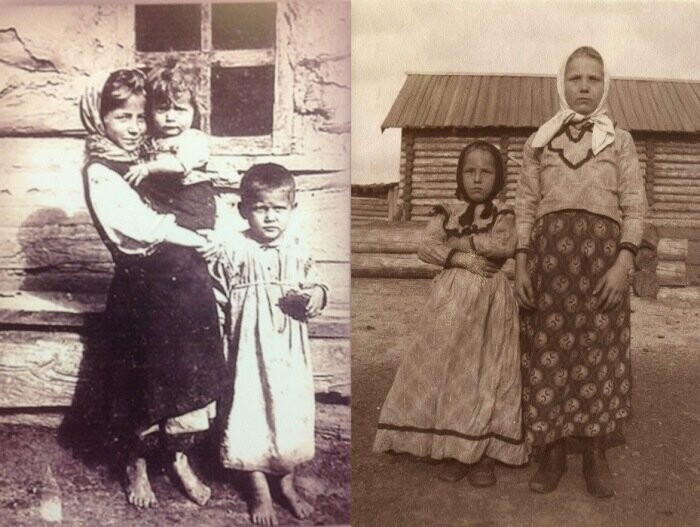

Крестьянские дети, Фофоновская слобода, город Ряжск

Источник:

Основы сельскохозяйственного труда ребенок постигал в первые 7 лет. За это время мальчики учились ухаживать за скотиной, ездить верхом, помогали в поле и изготовлении необходимых в хозяйстве вещей: сбруи, деревянной мебели. Кроме того, все дети должны были уметь плести лапти, лукошки, короба.

После семи лет все обязанности детей приобретали четкое разделение по полу. Если девочки, в основном, ухаживали за младшими в семье детьми, работали на огороде, мальчиков учили пахать, сеять, молотить. Особенное значение придавалось умению ухаживать за скотиной и главной кормилицей- лошадью. Это дело поручалось мальчикам. Они пасли лошадей, выводя их в ночное, умели запрягать и ездить на них, водили на водопой.

Источник:

Уже в 7-9 лет крестьянские мальчишки поступали «в люди» и начинали подрабатывать, пастухами, были мальчиками на посылках в лавках и трактирах. Сельскохозяйственный труд оставался приоритетным для крестьянских детей.

Уже в 11-13 лет у мальчика мог быть небольшой участок отцовской земли, на которой ему доверяли самостоятельно пахать и сеять. К 14 годам подросток становился полноценным работником и все сельскохозяйственные операции мог проделать самостоятельно. К этому времени он становился полноценным работником. В Сибири, на Русском севере были распространены промысловые занятия, к которым ребенка также приучали с малолетства. В 8-9 лет мальчик уже умел ставить силки, удить рыбу. Девочек учили собирать грибы и ягоды. Став подростком, ребенок к 12 годам уже мог поступить в промысловую артель, а поработав в ней пару лет, становился полноценным ее членом с зарплатой, которую приносил домой, пополняя семейный бюджет. Такие мальчики считались завидными женихами. Их присматривали свахи для подрастающих невест.

Источник:

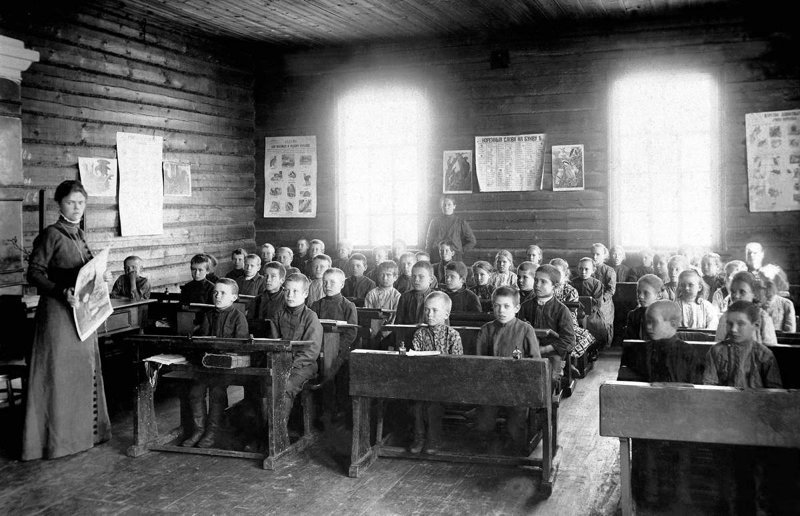

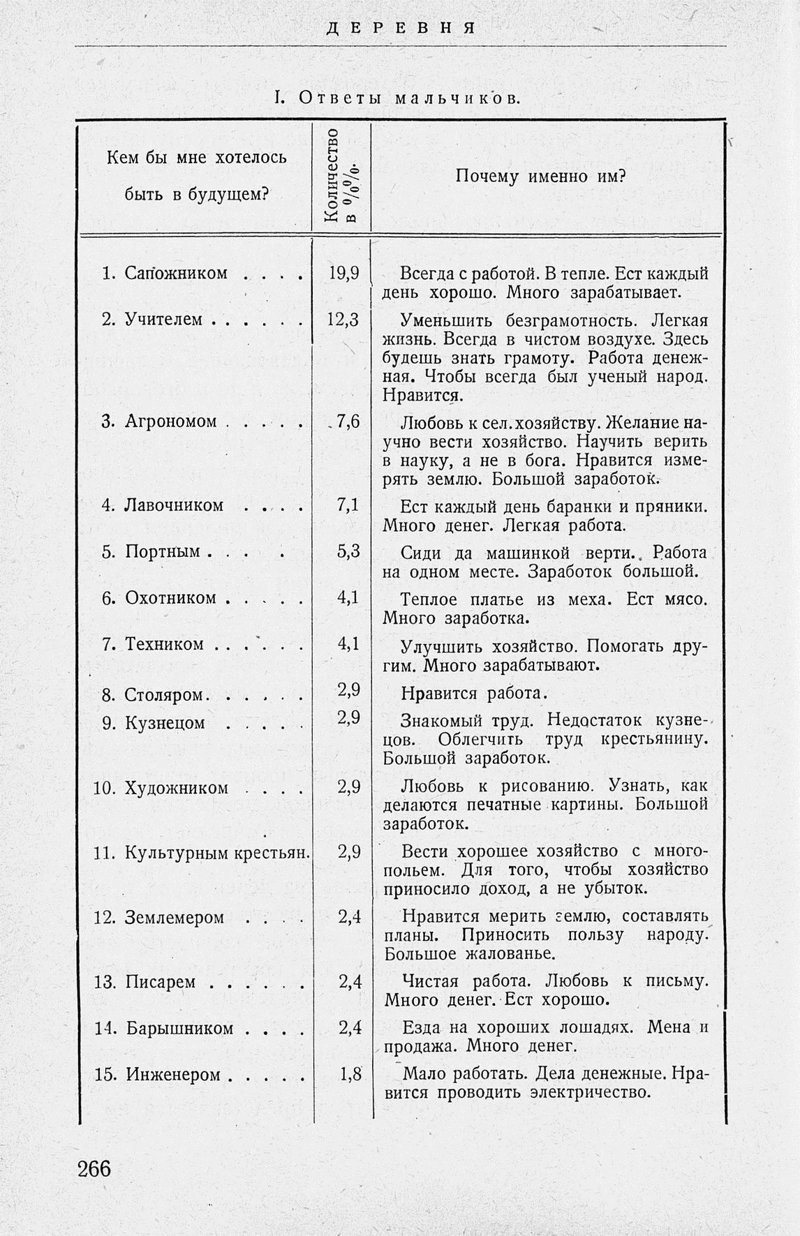

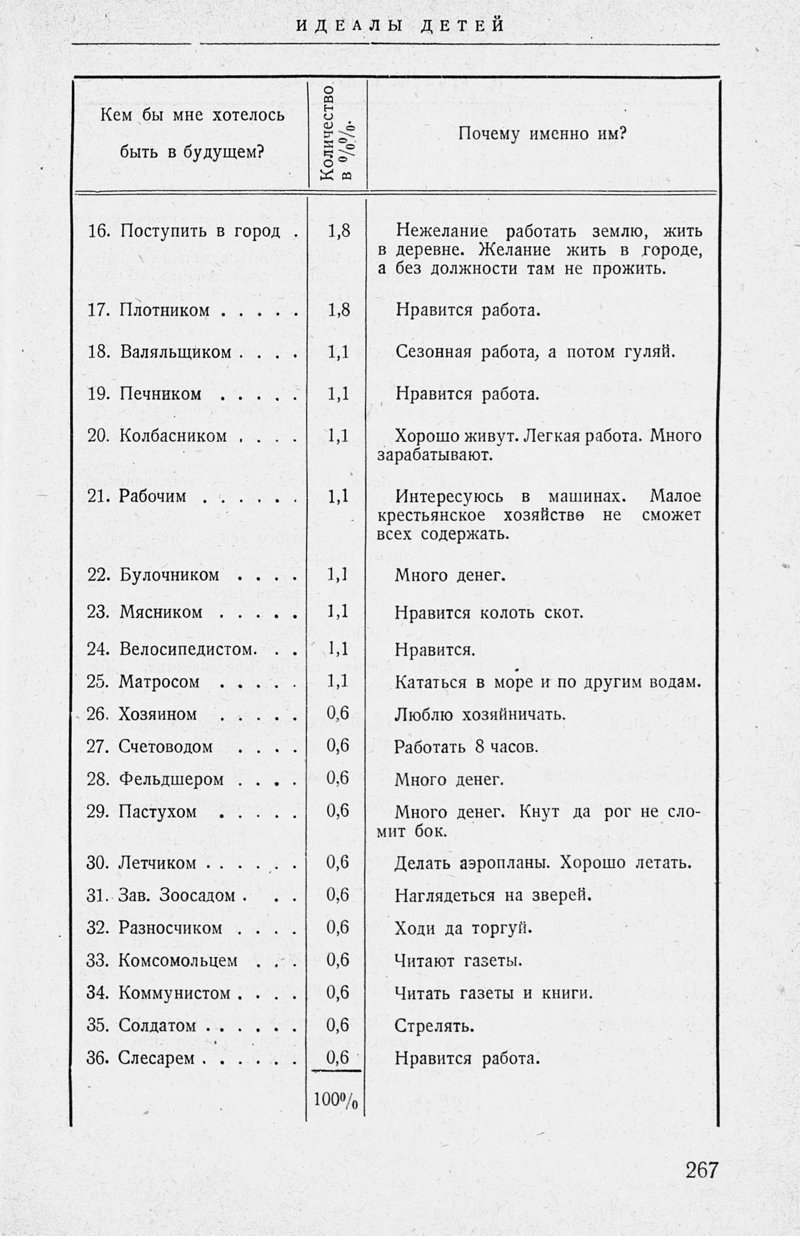

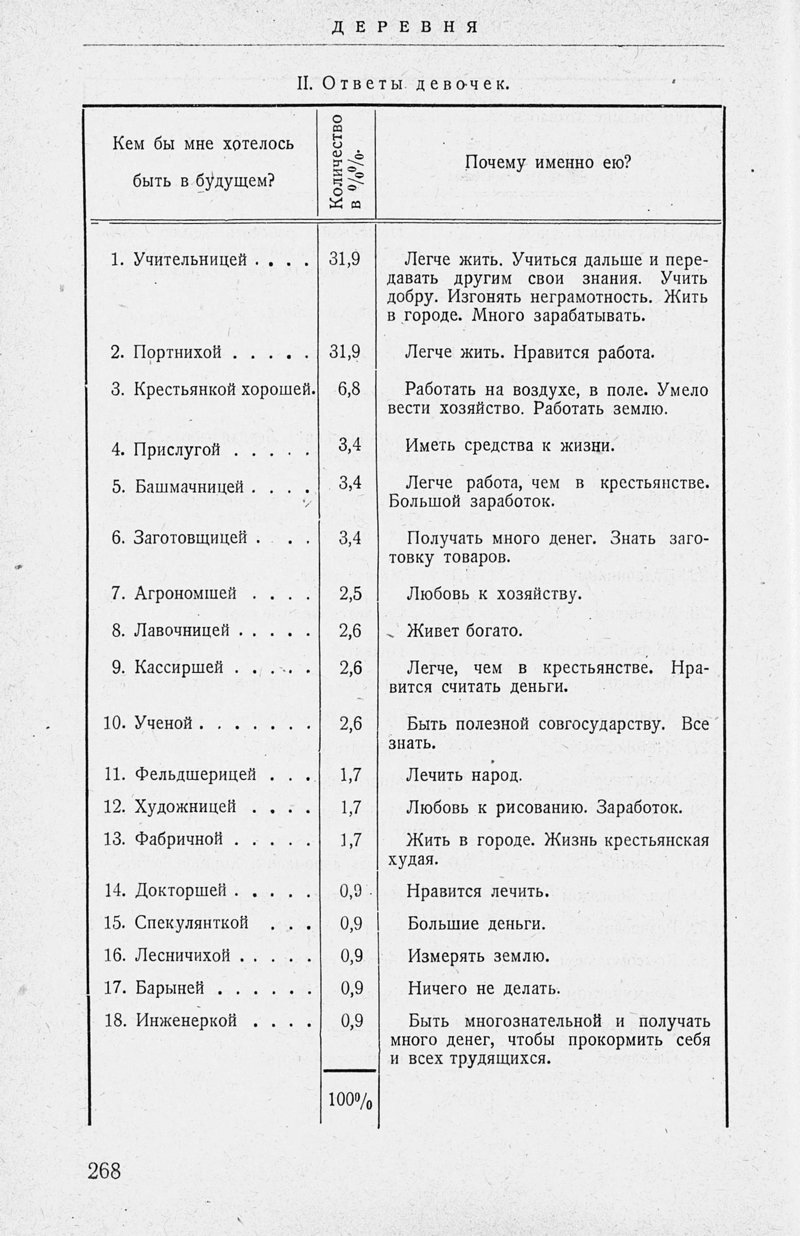

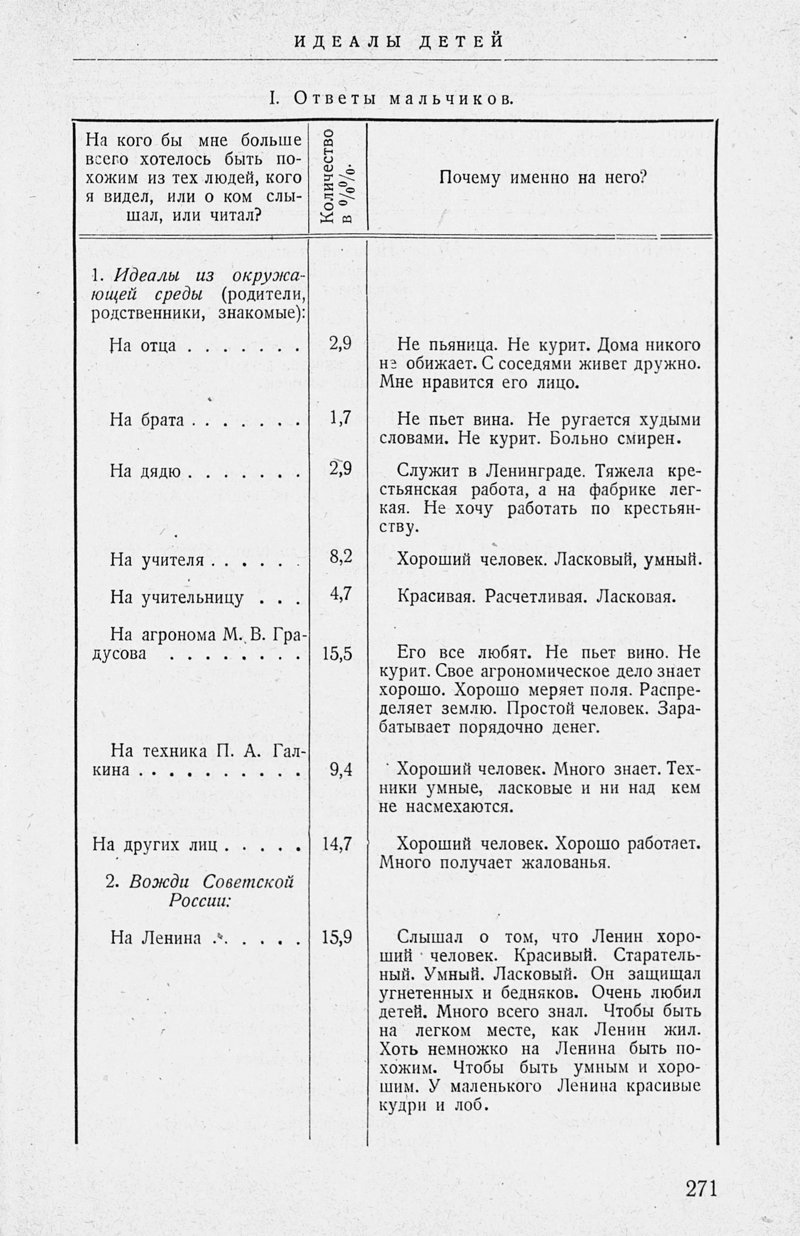

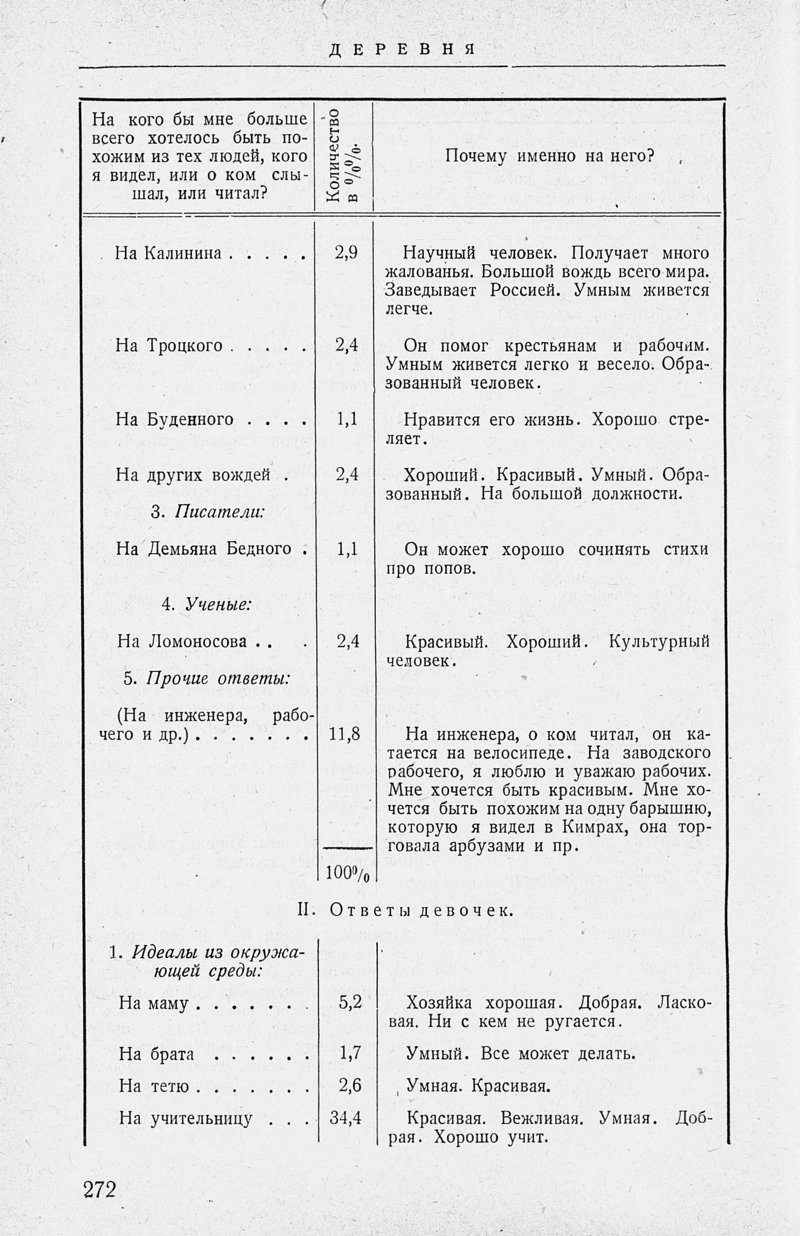

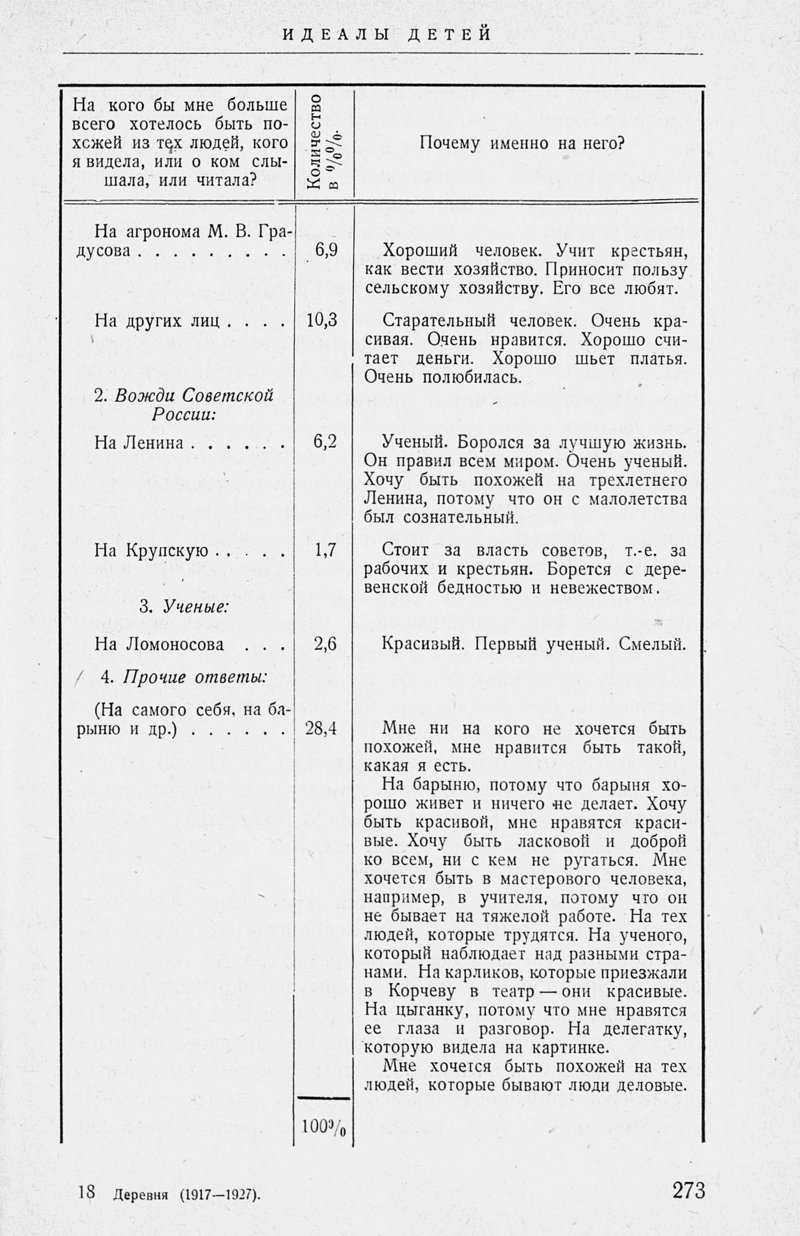

После Октябрьской революции, когда крестьянские дети стали практически повсеместно учиться в школах, стало возможным хотя бы отчасти систематизировать сведения о них, об их желаниях, надеждах, мечтах. Так, в Горицкой области в 1926 году во всех 15 школах провели анкетирование в качестве письменной классной работы. Учащимся предлагалось ответить на 2 вопроса: кем бы они хотели стать, когда вырастут и на кого бы им хотелось быть похожим (из героев, о которых они слышали или знают). На эти вопросы сумели ответить около 35 % школьников (за исключением детей начальных классов, которые еще не умели связно писать и читать).

Источник:

Выяснилось, что лишь 2,9 % мальчиков и 6,9 % девочек хотели бы заниматься тем же трудом, что и их родители. Причем, все, кто изъявили такое желание, происходили из крепких крестьянских семей с хорошим личным хозяйством. Подавляющее большинство не хотело бы связывать свою жизнь с крестьянством. Почти все они хотели бы стать ремесленниками (сапожниками, портными, кузнецами, портнихой, башмачников) или людьми определенной специальности (учителем, художником, лекарем, агрономом). Очень незначительный процент учащихся указали в качестве желаемого неясный род занятий: барыня, коммунист, велосипедист, комсомолец.

Данные из книги Большакова А. М. Деревня : 1917-1927. — М., 1927

Источник:

Источник:

В анкетировании участвовали и девочки

Источник:

Мотивация детей при выборе той или иной профессии, разная. Главным образом, ими руководит финансовое благополучие — около 37% детей выбирают определенную работу, потому что она приносит по их мнению «много денег» . Есть те, кому работа просто «нравится» — таких 19%. Немаловажно и то, в каких условиях будет находиться рабочее место. 14% детей отметили, что их привлекает тепло, чистый воздух, 8-часовой рабочий день.

Источник:

Идеалы, как правило, формируются внешними условиями, средой, в которой живут дети. Из анкеты видно, что для учеников важными оказываются идеологические принципы — 15,9 % хотели бы быть похожими на В.И.Ленина. Также авторитетным для них является агроном Градусов, который работал в Горицкой области в течение нескольких лет.

Источник:

Источник:

У девочках в идеалах — учительница, а еще- барыня. Она ничего не делает и хорошо живет. Среди ученых и мальчики, и девочки называют М.В.Ломоносова. Видимо, он им близок из-за схожей судьбы — сам он был сыном поморского крестьянина и добился своего положения исключительно собственными силами и постоянным трудом.

Источник:

Современный ребенок в деревне также является помощником взрослых. С одной лишь разницей — родители уже не имеют того авторитета, как 100 лет назад, и не рассматривают ребенка как наследника, который обязательно останется в селе и продолжит дело родителей. Лишь те, кто имеет фермерское хозяйство, ориентируют детей на то, чтобы они изучали основы бизнеса и со временем заменили родителей на их поприще.

Остальные мечтают о лучшей доле своего ребенка и стараются, чтобы тот получил средне-специальное или высшее образование и остался в городе.

Источник:

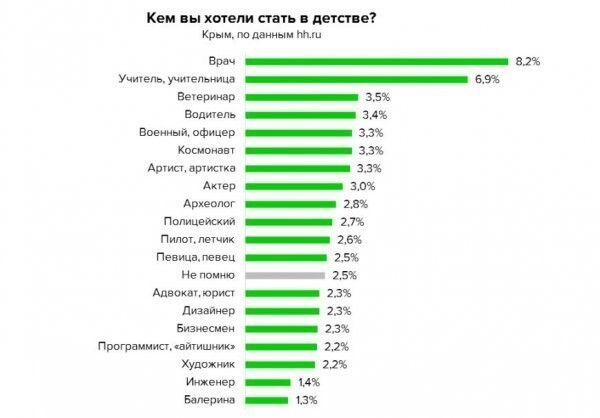

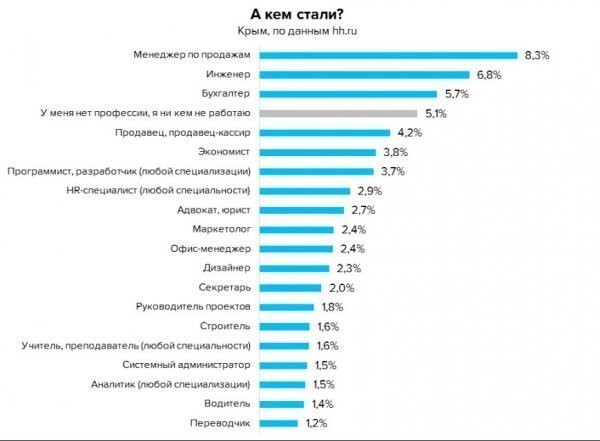

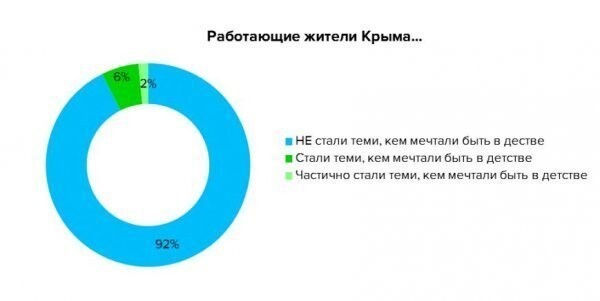

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 3 460 сотрудников крымских компаний. Выяснилось следующее: только 8% опрошенных имеют профессию, которая близка к той, о которой они мечтали с детства. И только 6 процентов респондентов полностью реализовали свою мечту.

Источник:

У некоторых респондентов мечты и их реализация частично совпали. К примеру, мечтавшие стать художниками и модельерами, теперь освоили профессию дизайнера. Те, кто мечтал о карьере следователя, работают юристами.

Источник:

Источник:

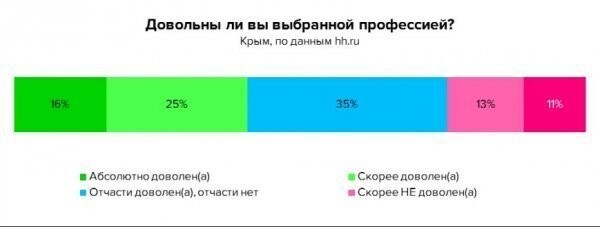

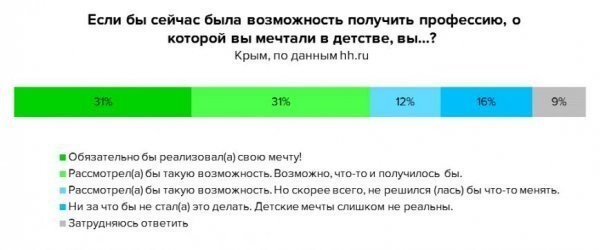

Полностью довольных выбранной профессией оказалось не так много — всего 16% опрошенных. Зато сейчас бы приложили все силы к реализации мечты 31% респондентов.

Источник:

Источник:

Новости партнёров

реклама

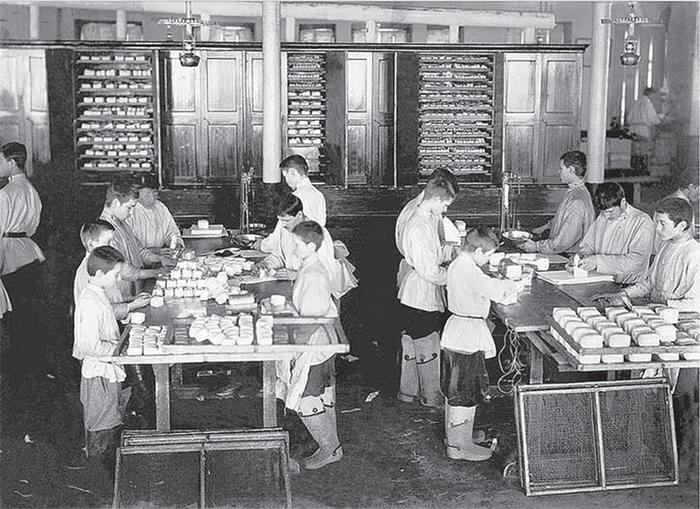

Невыносимый труд детей в царской России до революции

Они работали на фабриках по 14 часов день в нечеловеческих условиях

Подростков отдавали в подмастерья, а фактически они становились мальчиками на побегушках.

Иван Богданов «Новичок» (1893)

Посыльные, газетчики, няньки, работницы фабрик, лакеи. На протяжении всего XIX века на российском рынке труда действовал принцип «6+». Но речь шла, конечно, не о возрастных ограничениях в кинотеатрах. Начиная с семи лет многих детей их нищие родители отправляли работать, а уж с 10–12 лет большинство юных жителей городов зарабатывало себе на пропитание самостоятельно. Роскошь беззаботного детства была доступна лишь счастливчикам.

Дети трудятся на чаеразвесочной фабрике

Невыносимый график

Дети до революции взрослели рано. В России, по примеру европейских стран и США, они всегда считались если не полноценными, то как минимум вполне сносными работниками, благодаря «получке» которых семьи хоть как-то могли сводить концы с концами. Промышленный переворот расширил возможности детского трудоустройства. На фабриках появились станки, соответственно, грубая мужская сила на многих предприятиях перестала быть необходимой. Вместо сильных мускулов и выносливости на первый план вышли быстрота, беглость пальцев и дешевизна. Так, на предприятиях стали появляться дети. По примерным подсчетам, к середине XIX века количество детей до 14 лет на фабриках доходило до 25 процентов от всех рабочих, подростков до 18 лет — еще 25 процентов.

До 80-х годов XIX века в государстве не существовало никаких норм для малолетних работников, поэтому условия труда для них были такими же, как и для взрослых, то есть невыносимыми. Фабричные инспекторы, ездившие по всей России, отмечали, что «на рогожных фабриках работа продолжается выше 16 и 18 часов в сутки, та же картина периодически на ситцевых, фарфоровых. Из Казанского округа сообщается, что вплоть до 1881 года работа малолетних (до 14 лет!) продолжалась на некоторых льнопрядильных, льноткацких фабриках и кожевенных заводах по 13 часов, на суконных фабриках — 14–15 часов, в сапожных и шапочных мастерских, а также на маслобойнях — 14 часов».

На рогожных фабриках, где более половины работников составляли дети, был совершенно неудобный график. Рогожники вставали в час ночи, работали до 6 утра, полчаса завтракали, трудились до 12 часов дня. Полчаса — обед, после этого работа до 11 часов ночи. По воспоминаниям земских врачей, утомление и недосып среди фабричных детей были настолько велики, что подвергшиеся какому-то увечью маленькие пациенты засыпали во время операции так крепко, что даже не нуждались в хлороформе.

Одна из самых знаменитых картин Василия Перова посвящена детскому труду.

Василий Перов «Тройка (Ученики мастеровые везут воду)» (1866)

«До 12 лет работать запрещается!»

Закон, ограничивающий эксплуатацию детского труда, был принят лишь в 1882 году. Он устанавливал запрет на работу детей до 12 лет, для подростков 12–15 лет время труда ограничивалось 8 часами в день (не более 4 часов без перерыва), запрещалась ночная работа с 9 вечера до 5 часов утра. Детям не позволялось трудиться в воскресенье, на вредных производствах (например, на спичечном). Владельцы предприятий должны были предоставлять детям, не имевшим хотя бы одного класса образования, возможность посещать школы не менее 3 часов в день. Этот прогрессивный для того времени закон вызвал протест у многих промышленников, поэтому он вступил в силу лишь через год, да и то с оговорками. А в 1890 пересмотрен и «смягчен» — малолетним вернули девятичасовой рабочий день, в некоторых видах производства было разрешено «по необходимости» ставить подростков и на ночные смены.

Впавшие глаза и восковые лица

Бешеный график — это только полбеды. Фабричные инспекторы отмечали нечеловеческие условия на самих фабриках. Как правило, действовал закон: чем меньше предприятие, тем хуже условия. Духота, отсутствие вентиляции, вонь и антисанитария.

«На семи кожевенных заводах было найдено отопление по-черному, без труб, — сообщали в своих отчетах инспекторы. — Из тысячи фабрик Московской губернии периодическое мытье полов осуществляется только на трех. Работа в паточной (на сахарном заводе) вызывает особую, чисто профессиональную болезнь, именно нарывы на ногах. Потому что в паточном отделении рабочий стоит в патоке босиком, причем малейшая ссадина или царапина разъедается. В квасильне, где более всего работают дети от семи лет, у здорового и непривыкшего человека через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издает квасящийся уголь. В костопальне дети от семи лет (работающие по 12 часов) ходят и распластывают горячую крупку, от которой пыль покрывает их с головы до ног. В прачечной — девочки от 14 лет, совершенно голые, моют грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой лопается у них кожа на теле».

Неудивительно, что на врачей состояние здоровья малолетних работников производило гнетущее впечатление: «Таких лиц воскового цвета с глубоко впавшими глазами и совершенно синими подглазницами вы нигде больше не встретите», — писал врач-инспектор Гвоздев, обрисовывая ситуацию на мелких фабриках.

Нанимать детей на работу было выгодно — в среднем им платили в три раза меньше, чем взрослым. Если тот получал на прядильной и ткацкой мануфактуре 15 рублей в месяц, то подросток — всего 5. За обработку льна детям платили от 4 до 6 рублей в месяц. Средней зарплатой для взрослого считалось 18, но жалованье ребенка редко составляло выше семи рублей.

Малолетние Сонечки Мармеладовы

Согласно исследованию 1889 года, почти треть всех проституток Российской империи составляли девушки до 16 лет. Проблема детской проституции к началу XX века приобрела катастрофические масштабы. В отчете попечительского комитета Санкт-Петербургского дома милосердия за 1907 год отмечалось, что «торговля малолетними в Петербурге принимает все большие и большие размеры: продают детей и родители, и подруги, и специальные фактории…

Центром торговли детским телом служит Невский по ту сторону Знаменской площади». В Петербурге «при вечерних полицейских обходах бань, гостиниц, ночлежных домов попадались иногда проститутки детского возраста, начиная с 11 и до 15 лет».

В начале XX века отмечали, что «в Петербурге явление малолетней проституции усилилось до такой степени, что стоит вам вечером выйти на Невский проспект и так называемые улицы, где промышляют проститутки, как вы непременно встретите среди них малолетних девочек, открыто пристающих к проходящим мужчинам. Иногда они гуляют группами в сопровождении своих сутенеров, тоже малолетних мальчишек, с которыми перебрасываются вслух самыми нецензурными словечками».

В Таврическом саду столицы была задержана воровская шайка девочек в возрасте 14–15 лет, называвшаяся «Гайда» и промышлявшая кражами и развратом. Как выяснилось, девочки были «обязаны» падением своим мальчикам, которые состояли при них сутенерами и путем угроз и побоев вымогали деньги. Зачастую родители были в курсе происходящего, более того, «заработки» их дочерей позволяли им неплохо существовать и не работать самим. Так, в отчете Попечительского комитета Дома милосердия за 1910 год говорилось о 9-летней девочке, зарабатывавшей проституцией в месяц до 60 рублей, а другая 11-летняя девочка получала до 90 рублей в месяц. (Сравните с доходами той же работницы ткацкой или прядильной фабрики — всего 7–10 рублей в месяц!) Хозяйки притонов активно спаивали девочек вином, наряжали в платья, поэтому большинство из малолетних «сонечек мармеладовых» даже и не думали сменить сферу своей деятельности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/history1ru/nevynosimyi-trud-detei-do-revoliucii-5ccb3fac57047600b30309b5

1

3439

Сегодня ребенок считается радостью родителей, если он хорошо учится и планирует поступать в престижный вуз. Но буквально 100-150 лет назад излишняя книжная премудрость в большинстве крестьянских семей считалась баловством, а большую часть своего времени дети проводили за работой. Даже от простого перечисления их обычных ежедневных обязанностей у любого современного подростка может случиться нервный срыв.

Главным отличием от современности, конечно, является даже не огромное количество работы, а отношение к ней. Родительский авторитет был непререкаем, поэтому даже обсуждать то, что наказал отец, никто из воспитанных детей XIX века не посмел бы. Все, что родители поручали, выполнялось обязательно. Конечно, немалую роль в этом послушании играли и старинные методы воспитания – вероятно, большинство из них подпадало бы под статьи современной ювенальной юстиции, но о правах ребенка тогда и не слышали, а вот обязанностей у маленьких помощников было хоть отбавляй.

Четкие возрастные критерии делили детей на три группы. Возраст измерялся семилетиями. Малышей от 0 до 7 называли «дитё», «младень», «кувяка» (плачущий) и другими ласковыми прозвищами. Однако из-за малого возраста детей баловали редко. Народная мудрость гласила, что «Учить дитя нужно, пока оно поперек лавки лежит» — дальше поздно будет. Во вторую семилетку подросшие «отроки» или «отроковицы» надевали более взрослую одежду: мальчикам шили порты (штаны), а девочкам – длинную девичью рубаху. Третий период детства назывался «юность», и подростки уже становились полноценными помощниками родителям.

Мальчики с детства осваивали основы мастерства

Еще одним отличием от современных обязанностей по дому была четка половая дифференциация. Сегодня, конечно, мальчик тоже больше крутится вокруг отца, но помыть посуду или прибрать в комнате он сможет. А вот в старину такое смешение работ было бы немыслимым. Выполнять женскую работу даже маленького мальчика никогда бы не попросили. Зато уж мужские обязанности с него спрашивали по полной программе – ведь растили будущего хозяина и защитника.

Еще до семи лет мальчиков уже учили ухаживать за скотиной, ездить верхом, помогать в поле, а также делать нехитрые, но нужные дома поделки: игрушки младшим, да и себе самому тоже, плести корзины и короба, ну и, конечно, лапти. Эта удобная и легкая обувь быстро изнашивалась, поэтому все свободное время мужчины всех возрастов занимали руки таким плетением. Девочки же должны были постоянно прясть. Уже с 3-4 лет будущей хозяйке выдавались веретено и прялка, и она с ним не расставалась практически всю жизнь. Работы у маленькой рукодельницы было много – ведь до своей свадьбы она должна была успеть напрясть, наткать, сшить и вышить несколько комплектов одежды и белья. Именно с этими инструментами было связано множество поверий. Например, свою прялку нельзя было отдавать в чужие руки. С древнейших времен пуповину новорожденным девочкам перерезали на веретене – чтобы с самых первых минут связать их с этим ремеслом.

Дети в старину были гораздо более самостоятельными

Еще одним важным делом была работа на земле. Она тоже четко делилась. Огород всегда обрабатывали женщины, а пашню – мужчины. В этом сложном деле мальчики сначала были у отца на подхвате – вели коня под уздцы или ехали на нем, иногда сидели на бороне для утяжеления, но уже примерно с 12 лет мальчику выделялся небольшой кусок поля, который он пытался обработать самостоятельно. К юности такой помощник становился уже опытным работником.

Девочка же к 10 годам считалась вполне самостоятельной хозяйкой: она могла полностью прибрать дом, приготовить обед и присмотреть за младшими. Поэтому, уезжая, родители могли положиться на ребенка, которого сегодня даже в школу одного вряд ли отпустят, если она находится не в соседнем дворе. И, кстати, девочки, больше чем мальчики, уже с ранних лет были вынуждены «зарабатывать имидж» хорошей хозяйки – ведь от этого в дальнейшем зависели ее шансы на хорошее замужество. Прозвище «непряха» было по-настоящему обидным и могло в дальнейшем сослужить девушке плохую службу.

Еще обычными детскими занятиями был сбор грибов и ягод. Мальчики к тому же, глядя на отца и старших братьев, быстро учились навыкам рыболовства и охоты. Дети спокойно чувствовали себя в лесу и в поле – умели ориентироваться и обычно прекрасно знали окрестности. Правда, и большинство сказок начиналось с того, что дети одни остались в лесу, и не все бабушкины истории заканчивались хорошо.

Маленький пастух обычно справлялся не только со своими коровами, но и с соседскими

Очень часто лет с 10-12 детей отправляли подрабатывать. Для мальчика выбор был больше: он мог стать пастухом, вступить в промысловую артель или уйти получать какую-либо специальность «в люди». Девочки же обычно к этому возрасту были уже опытными няньками, натренировавшись на младших братиках и сестричках, поэтому их чаще всего нанимали смотреть за детьми. В любом случае, подросток, едва выйдя из младенчества, уже мог приносить домой деньги, внося таким образом вклад в семейный бюджет. Никакие документы, разумеется, не регулировали ни их условия труда, ни возраст, однако никто не жаловался – приносить пользу семье было почетно.

И в продолжение темы рассказ о том, как давали детям имена на Руси, и какие были запрещены для простолюдинов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

В давние времена воспитание мальчиков и девочек на Руси сильно отличалось. И если первых родители воспитывали как добытчиков, то вторых — как будущих матерей и хозяек. А ежели о 12-летней девочке говорили, что она «непряха», а о мальчике, что он «только и может гонять бабки» – это было большим позором и для ребенка, и его родителей.

Юная швачка.

Подготовка к основной роли женщины начиналась очень рано, а взросление девочек сопровождалось множеством традиционных обрядов. В том числе немаловажным было приготовление приданного, в котором девушка с раннего детства участвовала сама. Она его ткала, шила, вышивала, пряла, вязала и мастерила.

Юная пряха. Автор: Николай Дубовской.

Народные традиции и обряды в полной мере отражались и на внешнем облике девочек, которым с малых лет волосы заплетали в одну косу, символизирующую единение трех жизненных сил. При том, ее плели так, чтобы она строго ложилась вдоль позвоночника. Это было связано с поверьем, что светлые силы из волос переходили в него и наполняли энергией. После замужества косу делили на две. И это являлось символом того, что сил понадобится вдвойне — на саму девушку и на ее ребенка.

Примерка приданного. Автор: Федот Сычков.

Древний «Домострой» — устав по которому жило крестьянство, был неписаным законом. Он требовал от отца семейства строгости в воспитании своих детей. В особенности это касалось дочерей, так как выдать дочь замуж беспорочной, да к тому же приученной к разному труду, считалось предметом большой гордости для родителей.

«Хозяйство водить — не разиня рот ходить»

Гуси-лебеди.

Дочерей намного раньше начинали приучать к посильному труду, нежели сыновей. Видимо отсюда и пошло, что девушки взрослели быстрее.

«Маленькое дело лучше большого безделья», — по такому принципу мать воспитывала свою дочь, а обучение любой сельскохозяйственной или рукодельной работе она начинала с личного примера. Показывая и объясняя дочке тонкости и последовательность выполнения того, или иного дела, помалу вовлекала ее в сам процесс.

«Накануне праздника». Автор: Юрий Кугач.

Так, если в пяти-шести летнем возрасте маленькая хозяюшка присматривала за утятами иль цыплятами, то уже к десяти-двенадцати она выгоняла коров на пастбище и могла их подоить. Рано привитые трудовые навыки давали возможность женщине стойко переносить все тяготы крестьянских будней. И не зря веками в народе бытовала поговорка: «С ремеслом весь свет пройдешь – не пропадешь».

Маленькая помощница.

Таким образом маленькая дочь пяти-шести лет по крестьянскому кодексу должна была освоить основы прядения, помогать матери управляться по дому: мыть посуду, убираться, готовить несложную еду, а так же подметать пол, мыть и чистить лавки, вытрясать и чистить половики, убирать постель, перетряхивать ее, менять лучину, свечи, чистить керосиновые лампы; присматривать за домашней птицей и скотиной. А еще под ее присмотром могли оставлять младших братьев и сестер.

Дети кормят цыплят у хлева. Автор: Георгий Савицкий.

В 10-летнем возрасте к девочке, прошедшей первоначальную «науку» мамы, бабушки, требования ужесточались, и она становилась по-взрослому ответственной за ту работу, которая ей поручалась. Она должна была собирать дрова и приносить воду из колодца, чистить и топить печь, варить каши и готовить борщи, стряпать пироги и другую выпечку.

Частенько десятилетним девчушкам самим приходилось стирать и полоскать белье на речке, а затем развешивать его на просушку. И если летом это было почти как развлечение, то стирка в проруби зимой превращалась в довольно суровое испытание.

Малолетняя нянька.

А еще в многодетных семьях присмотр за младшими ложился на плечи старшей сестры, которая уже могла самостоятельно перепеленать и накормить из рожка, убаюкать и развлечь песнями, «пестушками» и прибаутками.

Наймичка. Автор: Харитон Платонов.

Нередко девочку 10-11 лет родители могли отдать в няньки–«пестуньи», чтобы присматривала за чужими детьми. С «пестуньей» расплачивались или продуктами, или отрезами ткани, а то и деньгами. Так, за сезон девочка могла заработать от трех до пяти рублей.

Пряхи. Автор: Иван Куликов.

Очень важно для девочки в отрочестве было освоить элементы ткачества, так как все ткани для одежды, полотенец, скатертей крестьяне изготавливали сами. Поэтому ткань и называли домотканой.

Вначале девочку учили «наматывать нитки на цевки (берестяные трубочки-катушки), затем – трепать лен, и прясть из него кудели (нитки)». В некоторых регионах чесали и пряли шерсть. Как правило, ткачеством занимались зимой большими «бабьими» компаниями.

И если в пяти-семилетнем возрасте малышка овладевала первичными навыками прядения пряжи на веретене или прялке, которую отец изготавливал для нее в уменьшенном варианте, то к 10 годам она могла уже самостоятельно соткать на ткацком стане для себя пояс или рушник. С этих лет она и начинала готовить для себя приданое.

Жатва. Автор: А. Пластов.

Множество было обязанностей для маленькой хозяюшки и в не дома. Ей приходилось вязать снопы, собирать колоски, ворошить сено; сажать рассаду, полоть сорняки и поливать огород; пасти корову, козу, гусей, уток; убирать навоз и чистить скотину.

Крестьянские дети несут отцам в поле обед. Автор: Алексей Кивченко.

Крестьянские девочки в лесу. Автор: Алексей Корзухин.

Однако исходя из вышесказанного, не следует думать, что деревенская ребятня на Руси была лишена обычных детских радостей. На досуге младшие девочки играли в «дочки-матери» куклами-мотанками, которым сами шили наряды и придумывали украшения. А девушки немногим постарше собирались на посиделки, где резвились, пели, вязали, вышивали и шили. А еще детей всех возрастов отправляли в лес для сбора ягод, грибов, трав, хвороста. Эти развлечения их также адаптировали ко взрослой жизни.

За работой. Подруги. Автор: Федот Сычков.

Все свое детство и отрочество девочка была под покровительством отца, который отдав ее замуж, эти обязанности передавал мужу. На Руси поговаривали: «Отец бережет дочь до венца, а муж до конца». И став женой, она была обязана почитать мужа, как главу семейства. И то, чему ее научили отец с матерью она передавала своим детям, внукам. А освоенные трудовые навыки с малолетства были основным залогом ее выживания во взрослой жизни.

Праздничный день. Автор: Федот Сычков.

Ну а как воспитывали сыновей в крестьянских семьях 100 лет тому назад и, что они могли делать к 14-ти годам, читайте ниже

На Руси приобщение детей к посильному крестьянскому труду проводилось по традиционным принципам, возникшим много веков тому назад. Пословицы: «Учи дитя, пока оно поперек лавки лежит», или же «Гни деревце пока гнется, учи дитятку, пока слушается»,— имели под собой веское основание. И поэтому навыки к деревенскому труду входили в плоть и кровь ребенка с раннего детства.

Крестьянский мальчик. Автор: Константин Маковский.

Ни для кого не секрет, что крестьяне издавна отдавали предпочтение рождению в семье мальчика. Это было связано в первую очередь с тем, что выросший сын, как правило, оставался при родителях и воспринимался как реальный работник и помощник в старости. Дочка же, выйдя замуж, должна была покинуть отчий дом и считалась лишним ртом в семье. В народе веками бытовали поговорки: «Мальчик родится на подмогу, девочка – на потеху», «Растить дочку – что лить в пустую бочку».

Портрет девочки. Автор: Харитон Платонов.

Однако родительское наставничество на путь истинный своего потомства, в лице будь то сыновей или дочерей, свято выполнялось и отцом и матерью. Основной ролью которых во все времена была защита, воспитание и обучение своих детей, согласно традициям и обрядам, пришедшим из глубины веков. Дабы могли их дети достойно войти во взрослую жизнь.

Крестьянские дети в поле. (1820). Автор:Алексей Венецианов.

Немаловажным фактором считалось и то, что переходный возраст ребенка еще столетие тому назад измерялся семилетиями. В первые семь лет его ласково называли — «дите», «младень», «кувяка». А в последующие мальчика называли «отроком», а девочку — «отроковицей». В это время мальчишки уже начинали носить штаны, а девочки — длинные девичьи рубахи.

Виртуоз. (1891). Автор: Николай Петрович Богданов-Бельский.

И уже к концу второй семилетки дети владели всеми навыками, которые были необходимы для самостоятельной жизни. Так после исполнения четырнадцати лет парень становился «правой рукой отца», он мог заменить его в любой работе и по дому, и в поле. А девушка – полноценной помощницей своей матери.

Автор: Николай Богданов-Бельский.

Свой взгляд был у наших предков и на вопросы послушания, когда детям преподносили науку подчиняться воле старших в семье. Еще с языческих времен в крестьянский быт глубоко вошла традиция почитания детьми родителей. «Когда служение отцу и матери уподоблялось служению Богу, а оскорбление родителей и непослушание приравнивалось к оскорблению высших сил».

«В церкви». Автор: Николай Богданов-Бельский.

По этим законам детям и прививались понятия о сыновнем и дочернем долге, уважение старости и понимание того, что семья — это основа основ. В каждом доме безоговорочным был авторитет родителей, которые были едины в своих взглядах на воспитание и обязанности своих отпрысков, а если разногласия и существовали, то никогда на людях ими не демонстрировались.

А еще по крестьянскому кодексу детям предписывалось «хранить честь смолоду», что значило -«учиться, трудиться, быть честным, уважать старших».

Воспитание мальчиков и приобщение их к труду

Пастушки. (1903). Автор: Владимир Маковский.

Как правило, мальчиков воспитывали строже нежели девочек, да и требования к ним были куда выше. Ведь именно они должны были стать достойными мужьями, способными обеспечить пропитание и защиту своей семье. Поэтому мальчиков сызмальства переводили в мужскую трудовую сферу, и в семилетнем возрасте они в полной мере постигали основы крестьянского труда. Они умело ухаживали за скотиной, ездили верхом на лошадях, помогали в поле при уборке урожая.

Семья на сенокосе. Автор: Владимир Маковский.

Работа на земле считалась на Руси одним из основных видов трудовой деятельности, позволяющей прокормить семью, поэтому овладев навыками земледелия, подросток получал основы полноценного мужского статуса и становился полноправным членом общества.

Семья в поле.

В русских деревнях на рубеже 19—20 столетия мальчики, вовлеченные в трудовую жизнь семейства, привлекались к присмотру за лошадьми: они задавали им корм, подносили воду, а летом гоняли на реку на водопой. С 5-6 лет сыновей обучали управлять лошадьми, сидя верхом. С 8-9 — учили запрягать и управлять, сидя и стоя в телеге. В этом же возрасте отроков посылали в ночное на выпас табунов.

Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей. (1869). Автор: Владимир Маковский.

В некоторых регионах России, где практиковалась охота, мальчишки обучались у старших азам охотничьего промысла: умели ставить «петли» на уток, стрелять из лука, ловить сусликов, колонков. А сбывая добычу заезжим купцам, они имели первые собственные деньги, которые могли потратить на свои нужды.

«Птицелов». Автор: В. Г. Перов.

Птичьи враги. Автор: Алексей Корзухин.

Не маловажным промыслом в деревнях была рыбалка. Практически каждый мальчишка умел хорошо рыбачить, и особо важным предметом гордости была первая пойманная рыба.

Рыбачки. (1886). Автор: Владимир Маковский.

На рыбалке. Автор: Василий Перов.

В число промыслов входил и сбор лесных ягод, грибов и кедровых орехов, к чему также были привлечены отроки.

Крестьянские мальчики.(1910). Автор: Николай Петрович Богданов-Бельский.

А еще параллельно основам земледелия и промыслов мальчиков обучали первым навыкам ремесленничества. К примеру, необходимым умением считалось мастерить игрушки из разных материалов, плести корзины и короба, ну и, конечно же, лапти. Многие 6-7-летние мальчишки с усердием помогали своим отцам изготавливать мебель, упряжь для лошадей, и прочих необходимых в хозяйственных вещей.

Мальчик-механик. (1871). Автор: Максимов Василий.

К концу второй семилетки отрок должен был научиться делать топорище, вязать верши, запрягать лошадей, рубить хвою, драть кору, пасти скот, удить рыбу.

И, следовательно, в деревне для отроков бытовал неписаный кодекс поведения, по которому им запрещалось плакать. В этом возрасте они уже четко знали, что лежачего не бьют и, что двое на одного не нападают, и «что если уж побился об заклад, то слово надо держать».

Деревенские мальчики. Автор: Николай Петрович Богданов-Бельский.

С 11-13 лет отец приучал сына к пахоте. Подросток перенимал все необходимые приемы работы в поле самостоятельно. Так как, постоянно следуя за отцом, он внимательно старался наблюдать за своим наставником. И обычно, на пороге совершеннолетия юноша мог управиться с пахотой сам, без посторонней помощи. А в 16-17 лет парень становился заменой отцу во всех работах по дому, в поле и на охоте.

После физического формирования мальчуган быстро становился юношей. И уже с богатым опытом в крестьянском труде и в ремесленничестве, он мог создавать полноценную семью и продолжать свой род.

Крестьянская свадьба.

И как бы удивились наши предки, узнав, что детский труд в наши дни во многих странах мира стал считаться одной из форм эксплуатации и, согласно конвенции №32 ООН «О правах ребенка» и актам Международной организации труда, признан незаконным.

А ведь нашим прапрадедам такое и в голову не могло прийти. Они не могли себе позволить выпустить во взрослую жизнь своих потомков, тщательнейшим образом не подготовив их к жизни в обществе и не дав в руки основные навыки и умения к выживанию.

Рекомендуется к просмотру: