прот. Виктор Потапов

Притча о блудном сыне – одна из самых известных. Некоторые ее выражения вошли в обычный разговорный язык, а отдельные иллюстрации и картины, относящиеся к ней, известны нам с детства.

В предыдущих двух притчах о заблудшей овце и потерянной драхме Христос, призывая людей к покаянию, сказал, что бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся (Лк. 15: 10). Для того чтобы слова о покаянии сильнее запечатлелись в сердцах Его слушателей, Христос далее произносит притчу о блудном сыне. Эта притча является продолжением ответа Христа на упрёки, сделанные Ему фарисеями, что Он принимает грешников и ест с ними (Лк. 15: 2). Притчу о блудном сыне, как и предыдущие две, мы находим в 15-ой главе Евангелия от Луки:

«У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил сыновьям имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедши же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного телёнка, и заколите. Станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё; а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лк. 15: 11–32).

Притча о блудном сыне неисчерпаема. Она содержит такое множество тем, что их трудно перечислить. Каждый человек, который с благоговением вчитывается в неё, находит для себя ответ на вопросы о собственном духовном состоянии.

Первая тема – историческая – тема избранного народа Божия и язычников. Старший сын в притче мог бы быть образом Израиля, а младший – языческих народов. В свете этой притчи, по словам прот. Михаила Помазанского, можно уяснить себе значение ветхозаветного периода, когда люди, совершив первородный грех, удалились от Бога. «Отец скорбит об уходе любимого сына. Но, не нарушая его сыновнего достоинства и сыновней свободы, Он ждёт, пока сын, познав всю горечь зла и, вспомнив о былой жизни в Отцовском доме, – сам затоскует об этом доме и откроет душу для Отцовской любви. Так было с человеческим родом».

Вторая тема – о природе греха. Вот почему притча о блудном сыне читается за Литургией в третье приготовительное воскресенье перед Великим Постом, когда верующие готовятся к очищению от грехов через подвиг покаяния.

Покаяние – третья тема. Нигде лучше не раскрывает нам Евангелие в чем сущность покаяния, чем именно в притче о блудном сыне. Она выявляет нам постепенный внутренний процесс переворота грешника и полноту покаяния, которое состоит в сознании своего падения, искреннем раскаянии и смиренном обращении к Отцу Небесному.

Четвертая тема – Церковь и её литургическая жизнь. Об этом говорится в Синаксаре Недели о Блудном Сыне (особое поучение, которое читается в это приготовительное к Великому Посту воскресенье). «Лучшие одежды», в которые отец облачает вернувшегося сына, толкуются в синаксаре как крещение, «кольцо» – как запечатление Духом Святым в таинстве Миропомазания, «пир с вкушением откормленного телёнка» – как Евхаристия, таинство Причащения. «Пение и ликование (музыка)» – символ торжества Церкви по поводу её восстановленной полноты и единства.

Пятая тема, которую мы встречаем в притче о Блудном Сыне – Сам Спаситель, Который выступает здесь в евхаристическом образе закалаемого тельца, ибо Он упоминается в Писании как Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира (Ин.1: 29).

Образ старшего сына являет тему зависти, самомнения, законничества и тему необходимости взаимного, братского прощения.

«Младший, блудный сын» – прообраз всего падшего человечества и одновременно каждого отдельного грешника. «Следующая часть имения», т.е. доля имения младшего сына, – это дары Божии, которыми наделён каждый человек. По разъяснению еп. Игнатия Брянчанинова – это «…ум и сердце, а в особенности благодать Святого Духа, даруемая каждому христианину. Требование у отца следующей части имения для употребления ее по произволу – стремление человека свергнуть с себя покорность Богу и следовать собственным помыслам и пожеланиям. Согласием отца на выдачу имения изображается самовластие, которым Бог почтил человека в употреблении даров Божих».

Прот. Александр Мень в одной из своих проповедей в «Неделю о блудном сыне» отмечает интересную деталь экономического свойства: «В те времена, о которых рассказывает Господь, люди старались жить одной семьей. Теперь более естественно, чтобы дети отделялись и уходили от родителей, когда вырастают. Тогда люди совместно владели землей, которую вместе обрабатывали, и чем больше была семья, тем больше было рабочих рук, тем больше было возможности трудиться. Поэтому разделить дом, разделить имение и хозяйство считалось ущербом, убытком. Если дети так поступали, это считалось обидой для родителей».

Получив свою часть отцовского имущества, младший сын уходит «в дальнюю страну», на чужбину – место отдаления от Бога, где он перестаёт думать о своем отце, где он «живёт распутно», то есть предаётся греховной жизни, отчуждающей человека от Создателя. Там он быстро растратил имение, свою долю даров Божиих: силы, ума, сердца и тела. Это приводит его к нищете – полному духовному опустошению. Это и неудивительно, ибо человек, вступивший на путь греха, следует по пути эгоизма, самоугождения. Он по-настоящему не владеет тем, что ему приносит сиюминутное наслаждение, а им владеет то, что его услаждает. Вот почему ап. Павел предупреждает христиан: «Ничто не должно обладать мною» (1Кор. 6: 12).

По этому поводу один церковный мыслитель писал: «…Эта дальняя сторона, эта чужбина и являет нам глубокую сущность нашей жизни, нашего состояния. Только поняв это, мы можем начать возврат к подлинной жизни. Тот, кто хотя бы раз в жизни не почувствовал этого, кто никогда не осознал себя духовно на чужбине, отделённым, изгнанным, тот не поймёт , в чём сущность христианства. И тот, кто до конца «дома» в этом мире, кто не испытал тоски по иной реальности, не уразумеет, что такое покаяние и раскаяние. …Раскаяние и покаяние рождается из опыта отчуждения от Бога, от радости общения с Ним. …Оно необходимо включает в себя глубокое желание возвратиться, вернуться, снова найти утерянный дом».

В дни приготовительные к Великому Посту, начиная с недели о блудном сыне, Церковь поёт псалом «На реках Вавилонских», который напоминает о горьком плене евреев в стране далече. Это символ плена греха, который отчуждает христианина от Бога. Но псалом этот также говорит о раскаянии, любви и возврате в отчий дом. Расточив своё имение, младший сын начинает голодать. Чтобы не умереть голодной смертью, он становится пастухом свиней – свинопасом. И рад был бы насытиться свиной пищей – «рожками», но никто ему не давал. После долгих страданий у него пробуждается спасительная мысль: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Блудный сын мог прийти к такой мысли благодаря тому, что не успел расточить последний свой дар – дар памяти об отце и отчем доме, иначе говоря совести (голоса Божия внутри нас).

И вот точно после тяжёлой болезни, сопровождающейся беспамятством, к нему возвращается сознание, и он понимает своё бедственное положение. Тогда появляется в нем решимость оставить грехи и покаяться, сознавая, что он оскорбил ими Господа, и, наконец, в глубоком смирении и сознании своего недостоинства, всегда сопровождающем искреннее покаяние, грешник реально осуществляет свою решимость и возвращается к отцу. Здесь надо отметить, что внешние бедствия часто посылаются Богом грешникам, чтобы их вразумить. Это Божий призыв к покаянию.

Еп. Феофан Затворник, опытно изучивший духовную жизнь, сравнивает грешника с человеком, погруженным в глубокий сон, и в обращении его к Богу отмечает три психологических момента, отвечающих указанным в притче: 1) пробуждение от греховного сна (Лк. 15: 17); 2) созревание решимости оставить грех и посвятить себя богоугождению (Лк. 15: 17–21); и 3) облечение на это грешника силой свыше в таинствах Покаяния и Причащения.

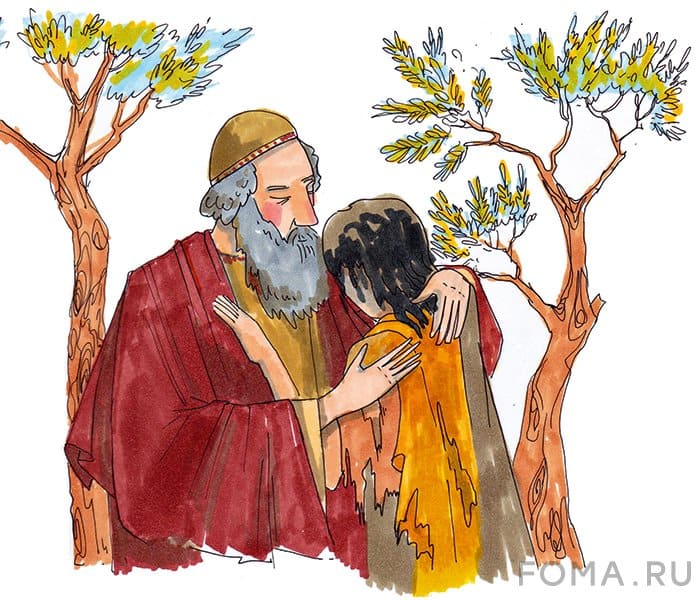

В этой многогранной по содержанию и замечательной по яркости красок притче, где под образом отца двух сыновей подразумевается Отец Небесный, едва ли не главное место занимает поведение Отца, Его превосходящая все человеческие понятия доброта, любовь к грешнику и радость по поводу возвращения к Нему блудного сына. «…Когда он был еще далеко, увидел его отец его», – говорит нам Евангелие, а значит, отец ждал и, может быть, каждый день смотрел, не возвращается ли сын его. «Увидел и сжалился, и побежав, бросился к нему на шею и целовал его». Сын начал было исповедь, но отец не дал ему и договорить; он уже всё простил и забыл и распутного и голодного свинопаса принимает как любимого сына. Отец не стал требовать доказательств покаяния своего сына, потому что он видел, что сын его преодолел стыд и страх, чтобы вернуться домой. Он велит слугам своим дать ему лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Перстень – это указание на Божий дар прощённому грешнику – дар Божией Благодати, в который он облекается для спасения души. По толкованию блаж. Феофилакта перстень в притче свидетельствует о возобновлении единения грешника с Церковью земной и Небесной.

Трудно словами передать полноту любви Божией к падшим грешникам. Пожалуй, никто лучше не приоткрывает нам эту любовь Божию, о которой мы читаем в притче о блудном сыне, чем ап. Павел в своем первом послании к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, …любовь не гордится, …не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1Кор. 13: 4–7). Уместно здесь упомянуть, что всякий грех есть преступление против любви и что по-настоящему покаяние может совершиться только перед лицом Совершенной Любви, ибо Бог есть Любовь (1Ин. 4: 8).

Необходимо особо подчеркнуть и причину радости отца: «Сын мой был мёртв и ожил; пропадал и нашёлся», т.е. был духовно мёртв, живя без Бога, и духовно ожил, обратившись к жизни в Боге. В Священном Писании возвращение к Богу часто представляется как воскресение из мёртвых (см. Рим. 6: 13; Мф. 8: 22; Откр. 3: 1; Еф. 2: 1).

Обратимся теперь к образу старшего сына. Старший сын был недоволен возвращением своего младшего брата и его примирением с отцом. Вот как это излагается в притче: «Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, вышед, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка».

Под старшим сыном Иисус Христос в первую очередь подразумевал фарисеев и книжников – старейшин народных, своим законничеством мешавших людям прийти к Нему. Но в равной мере этот образ относится ко всем нам, к нашим взаимоотношениям. Старший сын не был виноват перед своим отцом, деятельно не согрешал перед ним, пока не вернулся его грешный брат. Возврат блудного брата вызвал в старшем сыне зависть – этот страшный грех, который привел к первому человеческому убийству и к убийству Самого Спасителя. В доме Отца (образ Церкви) идет радость, ликование – ликование ангелов о едином грешнике кающемся, но радость эта вне души старшего сына. Отец приглашает старшего сына войти в эту радость, но он избирает путь расчетов, путь правовых отношений, контракт. Такие холодные, юридические отношения всегда берут верх там, где иссякает любовь. Высказывания старшего сына указывают на то, что он по-настоящему не дорожил дарами своего отца, которыми он пользовался. Он их не ценил, потому что в его душе была более страшная пустота, нежели та, которую мы видели у его брата до раскаяния. Старший сын заглушил голос своей совести.

Мы все в той или иной степени, в том или ином периоде своей жизни ведём себя как сыновья милосердного отца. Все мы грехами отчуждаемся от Его любви. Служба в неделю о блудном сыне раскрывает нам состояние отчуждения от Бога: «Иждих блудно отеческого имения богатство, и расточив, пуст бых, в страну вселився лукавых граждан…»

Вот в таком состоянии блудный сын находился в течение долгого времени и наконец, говорит евангельская притча, «пришёл в себя».

Что значит «пришёл в себя»?

Один Святой Отец говорит, что начало нашего спасения есть познание самого себя. Но ведь познание самого себя есть дело всей жизни, это есть то, к чему человек стремится в течение всего своего существования. Святые Отцы раскрывают смысл этого изречения, говоря, что до тех пор, пока ты не познал, кто ты, пока ты сам в себе не ощутил образа Божия, пока ты, живя среди земных граждан, не почувствовал, что ты гражданин неба и поработился «чуждым гражданам», пока ты, живя среди грязи своей собственной души, не познал в себе образа Божия, до тех пор ты не вступил на путь спасения, не начинал еще своего спасения. Оно начинается с того момента, когда ты познал свою божественную природу. Так было и с блудным сыном. Он в один момент почувствовал, что живёт порабощенный «на стране чуждей» и не имеет подлинной настоящей жизни. Начав с познания самого себя, человек, идя дальше по этому пути, противопоставляет в себе самом то, что есть в нем от образа Божия, хотя и покрытого язвами согрешений, тому, как он живет. И с этого момента он начинает жаждать жизни в Боге и очищения себя от язв согрешений во имя образа Божия.

К преп. Антонию пришел один инок и стал просить, чтобы он простил и помиловал его. Антоний же ответил ему: «Ни я, ни Бог тебя не помилует, если ты сам себя не помилуешь».

С первого взгляда ответ кажется странным. Как же так? Для духовной жизни это величайшая истина. Пока я сам в себе не обрету образа Божия, сам не помилую внутреннего человека, находящегося в бездне греховной, но имеющего образ Божий, до тех пор, пока я сам не помилую в себе создание Божие, в своей совести не помилую себя, грешного, скверного и блудного, то есть не сжалюсь над своей бессмертной душой, до тех пор и Бог не помилует меня, до тех пор тщетна и моя мольба.

Вот это состояние блудного сына, который увидел, как скверно он живёт и как хорошо живут даже не сыны, а наёмники у его отца, – вот это есть состояние помилования. Он помиловал себя и тогда пошёл к Богу и у Него стал просить о помиловании. Нужно взять от святоотеческого опыта то, что он нам даёт, иначе тщетны будут наши просьбы о помиловании. Мы должны ощутить в себе образ Божий, остатки божественной красоты, которые есть в нас, хотя и искаженные, и прежде всего помиловать себя, понять, кто мы в жизни и кто мы в творении.

В жизни мы – грешные, живущие в «стране далече», постоянно забывающие о Боге, а в творении – мы есть образ «неизреченной Божией Славы», и только в Нем мы живём, только в Нем наше спасение.

И это противопоставление себя в творении и себя в жизни и даёт в известный момент состояние помилования себя. Вот смысл слова преп. Антония. И если мы в какой-то момент своей жизни помилуем себя и почувствуем противопоставление себя в творении и себя в жизни, тогда мы можем, подобно блудному сыну, идти к Богу и просить о помиловании. Мы должны восстанавливать в себе образ Божий, мы должны понять, что наше единственное дело на земле, нас, граждан земли, делаться гражданами неба. Если перед нашими глазами постоянно будет творение Божие, образ «неизреченной Божией Славы», тогда мы будем миловать себя. Это не значит, что мы будем гордиться, прощать себя, оправдываться, а мы в самих себе увидим неизреченный храм Божией Славы, почувствуем всю радость жизни в Боге и ощутим ту грязь, в которой мы живем. Тогда мы придем к Богу и будем просить Его как блудный сын: «Прими мя в число наемников Твоих», – и будем приняты как блудный сын».

Вторая неделя (седмица) перед Великим постом — о блудном сыне.

Церковь призывает нас к покаянию, напоминая: при условии истинного смирения и раскаяния со стороны человека-грешника для милосердия Божия возможно прощение самых тяжких грехов. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет чтением на литургии Евангельской притчи о блудном сыне (Лук. XV, 11 — 32), по имени которого называет и саму неделю.

Содержание статьи

- Притча о блудном сыне

- Толкование притчи о блудном сыне

- История праздника

- Толкования и изречения святых отцов:

- Особенности богослужения недели (седмицы) о блудном сыне

- Проповедь Патриарха Кирилла в неделю (седмицу) о блудном сыне

- Проповеди в Неделю (седмицу) о блудном сыне

- Протодиакон Андрей Кураев. Притча о блудном сыне

- Стихи про притчу о блудном сыне

- Искусство на основе притчи о блудном сыне

- Иконы

Притча о блудном сыне

Лк., 79 зач., XV, 11-32.

11 У некоторого человека было два сына;

12и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

13По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

14Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;

15и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

16и он рад был наполнить чрево свое рожка’ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

17Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;

18встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою

19и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

20Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

21Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

22А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;

23и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!

24ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

25Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;

26и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?

27Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.

28Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.

29Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;

30а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

31Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое,

32а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Толкование притчи о блудном сыне

Неделя (седмица) о блудном сыне в 2019 году — 24 февраля: толкование, проповеди, иконы.

В притче о блудном сыне Господь уподобляет радость Божию по поводу покаяния грешника радости чадолюбивого отца, к которому вернулся его блудный сын (ст. ст. 11-32).

У некоторого человека было два сына: под образом этого человека представляется Бог; два сына — это грешники и мнимые праведники — книжники и фарисеи. Младший, по-видимому достигший уже совершеннолетия, но, конечно, еще неопытный и легкомысленный, просит выделить ему полагающуюся часть отцовского имения, согласно закону Моисееву (Втор. 21:17), третью часть, в то время, как старший брат получал две трети.

По получении имения в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по своей воле, и он ушел в далекую страну, где расточил полученное имение, живя блудно. Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение ко греху, начинает тяготиться Божественным законом, отвергает жизнь по воле Божией, предается беззаконию, и в духовном и телесном распутстве расточает все те дарования, которыми наделил его Бог.

«Настал великий голод» — так нередко Бог посылает грешнику, далеко зарвавшемуся в своей греховной жизни, и внешние бедствия, чтобы заставить его образумиться. Эти внешние бедствия суть одновременно и наказание Божие и призыв Божий к покаянию.

«Пасти свиней» — самое унизительное для истого Иудея занятие, ибо закон иудейский гнушался свиньей, как животным нечистым. Так грешник, когда привязывается к какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет свою греховную страсть, доводит себя нередко до самого унизительного состояния. Даже рожков никто не давал ему — это плоды одного дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми питают свиней. Этим указывается на крайне бедственное состояние грешника. И вот он «приходит в себя».

«Пришедши в себя» — это чрезвычайно выразительный оборот речи. Как больной, выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся потерей сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый грехом, может быть уподоблен такому больному, потерявшему сознание, ибо он уже не сознает требований закона Божия и совесть в нем как бы замирает. Тяжкие последствия греха в соединении с внешними бедствиями, наконец, заставляют его очнуться: он как просыпается, приходит в себя от прежнего бессознательного состояния, и трезвое сознание к нему возвращается: он начинает видеть и понимать всю бедственность своего состояния, и ищет средство к выходу из него.

«Встану, пойду к отцу моему» — это решимость грешника оставить грех и покаяться. «Согреших на небо», т.е. перед святым местом обитания Бога и чистых безгрешных духов, «и пред тобою» пренебрежением к любящему отцу, «и уже несмь достоин нарещися сын твой» — выражение глубокого смирения и сознания своего недостоинства, каковыми всегда сопровождается искреннее покаяние грешника.

«Сотвори мя, яко единаго от наемник твоих» — выражение глубокой любви к дому и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых условиях быть принятым в дом отчий. Все дальнейшее изображение событий имеет целью подчеркнуть беспредельность любви Божией к кающемуся грешнику, Божественное всепрощение и ту радость, которая бывает, по словам Христовым, на небесе о едином грешнице кающемся (Луки 15:7).

Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная ничего о его внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает и целует его, не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть и одеть его, вместо рубища, в самую лучшую одежду и устраивает в честь его возвращения домашний пир. Все это человекообразные черты того, как по любви к кающемуся грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми духовными благами и дарами, взамен утраченных им через грех.

«Бе мертв и оживе» — грешник, отчуждившийся от Бога, это то же, что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника жизни — Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому, как воскресение из мертвых.

Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему брату, это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим по виду точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и бессердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся исполнением воли Божией, но не хотящих иметь общения с кающимися мытарями и грешниками. Как старший брат «разгневался и не хотяще внити», так и мнимые точные исполнители закона фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу, старший брат начинает выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть «братом», а презрительно говорит: «этот сын твой».

«Ты всегда со мною и все мое — твое» — этим указывается на то, что фарисеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не могут заслужить благоволения Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении.

Архиепископ Аверкий (Таушев). Руководство к изучению Священного Писания.

История праздника

Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели Церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как то св. Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский, и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном сыне, ныне поемый Церковью в эту неделю.

Толкования и изречения святых отцов:

- Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отъята возможность войти, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет…, проси, грешник, щедрот у Господа (прп. Ефрем Сирин).

- Если и ненавистны мы Богу за грехи наши, то снова будем возлюблены за покаяние (прп. Нил Синайский).

- Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании, оправдись пред Судиею прежде, нежели чем предстанешь пред судилищем… Покаяние отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает диавола.

- Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человеколюбие Божие, если в надлежащее время приносим покаяние и просим прощения.

- Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как снег, и белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал наши души (свт. Иоанн Златоуст).

- В доме ли отчем пребываешь, не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься, остановись поскорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться, и возвратись. Там ждет тебя вся снисходительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг самый нужный. Но распространяться насчет его нечего. Все сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя (свт. Феофан Затворник).

Особенности богослужения недели (седмицы) о блудном сыне

1) На утрени в Неделю о блудном сыне и затем в Недели мясопустную и сырную, после пения полиелейных псалмов (134 и 135-го) «Хвалите имя Господне» и «Исповедайтеся Господеви», поется еще псалом 136-й: «На реках Вавилонских…» «с Аллилуиею красною». Этот псалом возбуждает грешников, находящихся в плену греха и диавола, осознать свое несчастное, греховное состояние, подобно иудеям, которые осознали свое горькое положение в плену Вавилонском и впоследствии раскаялись. Затем поются воскресные тропари — «Ангельский собор…».

2) Пение на утрени после 50-го псалма покаянных тропарей: «Покаяния отверзи ми двери…».

3) Чтение на литургии: Апостол — Коринф., зач. 135, Евангелие — от Луки, зач. 79.

4) Неделя (воскресенье) о блудном сыне заключает собой седмицу (под тем же названием), которая, как уже указывалось, является сплошной (отмена поста в среду и пятницу), Причастен: «Хвалите Господа с небес…».

Проповедь Патриарха Кирилла в неделю (седмицу) о блудном сыне

Проповеди в Неделю (седмицу) о блудном сыне

Митрополит Сурожский Антоний про притчу о блудном сыне. Старший сын

Митрополит Сурожский Антоний про притчу о блудном сыне. О блудном сыне

Митрополит Сурожский Антоний про притчу о блудном сыне. Неделя о блудном сыне

Протопресвитер Александр Шмеман про притчу о блудном сыне. Возвращение в отчий дом

Священник Филипп Парфенов про притчу о блудном сыне. Блудный сын: потерянный и найденный

Протодиакон Андрей Кураев. Притча о блудном сыне

Стихи про притчу о блудном сыне

О блудном сыне

Отец и брат – моя семья.

Наш дом и свят, и изобилен.

Болезней, слез не знаю я

И внешний враг для нас бессилен,

Но что-то чуждое во мне:

Желанье жить в чужой стране.

Забыв, что лишь осиротев,

Могу наследовать именье,

Просил Отца, свой стыд презрев,

Взял часть и без благословенья

Тотчас ушел. И путь мне лег

Крестом из четырех дорог.

За дерзость праотец Адам

С проклятьем изгнан был из рая.

Меня никто не гнал. Я сам,

Своей гордыне потакая,

Покинул дом. Прощай, Отец.

И брат. Для них я стал мертвец.

Мне Бог – языческий Ваал,

Вино, распутницы, пороки…

Изведал все, чего желал,

Забыв про времена и сроки.

Но голод пал на землю ту

И я изведал нищету.

Итак, я — Божий блудный сын,

В безверии, в пирах и сварах,

Наследство расточив, один

Пасу свиней. В грехах и карах

Живу. Рожки моя еда

И их не досыта всегда.

Все враз покинули меня.

В голодный год чужак не нужен.

У одинокого огня

Готовлю свой печальный ужин.

Приходит ночь. И вместе с ней

Укоры совести моей.

Что делать? Кто мне даст совет?

В шатре истлевшем нет забвенья,

Нет сна. Не близится рассвет

И нет надежды на спасенье.

И слышит мой голодный кров

Лишь визг свиней да вой волков.

А в Отчем доме каждый сыт:

Пастух, певец, служитель, воин…

Отец измены не простит.

Я сыном зваться не достоин.

Скажу в раскаяньи своем:

«Отец, возьми меня внаем».

Отцу склонюсь, но старший брат!

Как вытерпеть его презренье,

Укоры слуг, если назад

Приду? Да хватит мне смиренья

В преддверьи нового пути

Решимости в себе найти

Теченье жизни повернуть,

Пройти от стока до истока,

Миров таинственную суть

Вновь ощутить в мгновенье ока,

Пасть на колени у крыльца,

В слезах ждать милости отца.

Приходит утро, должен я

Сегодня главный выбор сделать:

Вернуться ль в Отчие края

Или на смерть души и тела

Остаться? Боже, вразуми!

Иду. Помилуй и прими.

Пыль, встречный ветер, дом далек

И ноги тяжестью налиты,

Овраги, ямы поперек,

Дороги тайные отрыты,

Подъем и каменист и крут,

И грешники назад зовут.

Пространен был мне прежний путь.

В погибель шел богатый, гордый…

Хватило силы повернуть.

Мне смотрят вслед свиные морды…

Я с трепетом иду домой

Несчастный, нищий, но живой.

Что в оправданье мне сказать!

Отцу и небу я виновен.

Купив разврат за благодать,

Быть сыном больше не достоин.

Скажу Отцу, свой грех кляня:

В рабы возьми. Прости меня.

Мне знойный день туманит взор,

Мне ночью встречные хохочут

В лицо. Изгнанье и позор

Со злою радостью пророчат.

Но вот родимые места.

Здесь должно мне сойти с креста.

Я вижу дом наш. Он богат,

И свят, и благость источает.

Не вышел мне навстречу брат.

Но, Боже, кто меня встречает!

Пришел скитаниям конец:

Он сам спешит ко мне. Отец.

Я вскрикнул: «Отче! Я был слаб,

Был в темноте, на смертном ложе,

Как жалкий и негодный раб

Весь пред Тобою, вот я, Боже!

Как раб, без дома, без родни.

В слезах молю: Не прогони».

Се, пелена упала с глаз,

Вернулся слух. И сущность мира

Я ощутил. И Божий глас:

«Не сотвори себе кумира!»

Вновь слышу. И открылось вновь,

Что Бог есть Милость и Любовь.

…Пир в доме. Я Отцом прощен,

На пальце перстень — символ власти,

Обут, одет и умащен,

Телец заколот. Фрукты, сласти,

Друзья, довольство и уют,

Все веселятся и поют.

Приходит с поля старший брат.

И, видя радостные лики,

Спросил слугу, чему он рад,

Узнал ответ, и гнев великий

Его объял. Нейдет сюда

И просит Отчего суда:

«Я в послушании всегда,

Не взял для друга и козленка…

А сей, не знающий стыда,

Твой сын, пришел с пустой котомкой,

Устами говоривший ложь!

И Ты на пир его зовешь!»

В ответ на голос брата злой

Отец с любовью произносит:

«Ты сын Мне, и всегда со Мной,

и все Мое – твое!» И просит:

«Будь радостен, а не ревнив.

Твой брат был мертв, но вот: он жив»,

Плодами твоего труда

Ты горд и ищешь справедливость.

Но выше всякого суда

Всегда стоят Любовь и Милость!

Не осужди же никого:

Ни слуг, ни брата своего!»

Отец и брат моя семья.

Я в доме. Возвратились силы.

Свое призванье знаю я:

Служить Отцу и до могилы

Молить, покуда не умру,

О падших грешниках в миру.

Леонид Алексеевич

Искусство на основе притчи о блудном сыне

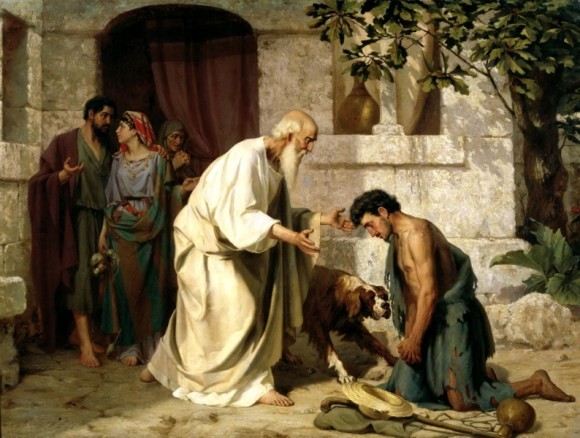

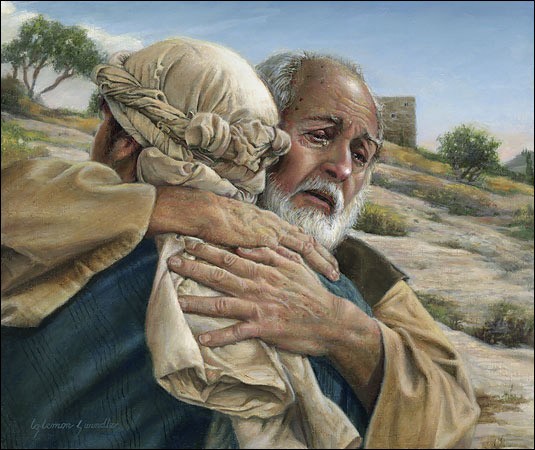

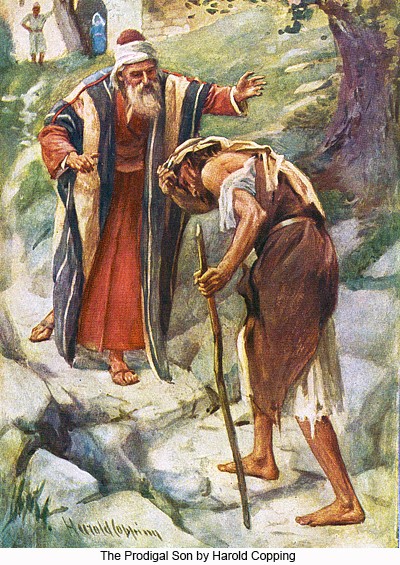

Притча о блудном сыне является одной из наиболее часто изображаемых в искусстве евангельских притч. Сюжет ее обычно включают следующие сцены: блудный сын получает свою долю наследства; он уходит из дома; он пирует с куртизанками на постоялом дворе; они прогоняют его, когда у него кончаются деньги; он пасёт свиней; он возвращается домой и раскаивается перед своим Отцом.

Нажмите на изображение для просмотра галереи

Геррит ван Хонтхорст. Блудный сын. 1622

Изгнание блудного сына. Бартоломео Мурильо. 1660

Блудный сын кормит свиней. Бартоломео Мурильо. 1660

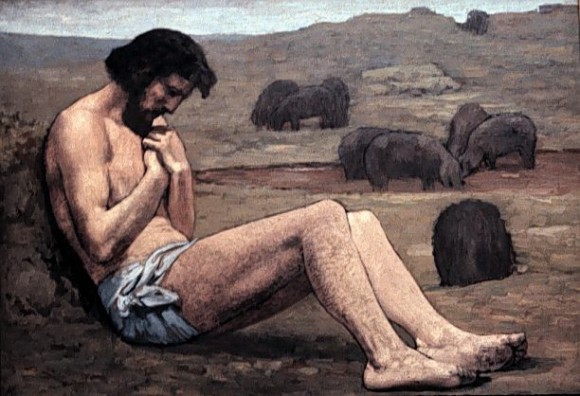

Пьер Пюви де Шаванн. Блудный сын. 1872

Тогда пришедши в себя, он вспомнил об отце, раскаялся в поступке своем и подумал: «Сколько наемников (работников) у отца моего едят хлеб с избытком, а я умираю с голода! Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: «Отец! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».

Блудный сын. Сальватор Роза

Возвращение блудного сына. Пальма Джоване. 1595

Возвращение блудного сына. Франческо Гверчино. 1619

Возвращение блудного сына. Рембрандт. 1642

Возвращение блудного сына. Бартоломео Мурильо. 1667-1670

Возвращение блудного сына. Помпео Батони. 1773

Современный блудный сын. Возвращение. Джеймс Тиссо. 1882

Возвращение блудного сына. Ян Стен

Блудный сын. Джеймс Тиссо

Возвращение блудного сына. Габриэль Метсю

Возвращение блудного сына. Лиз Свиндл. 2005

Возвращение блудного сына. Макс Слефогт

Блудный сын. Харольд Копинг.

Возвращение блудного сына. Коптская икона

Возвращение блудного сына. Японское искусство. Автор: Соичи Ватанаби

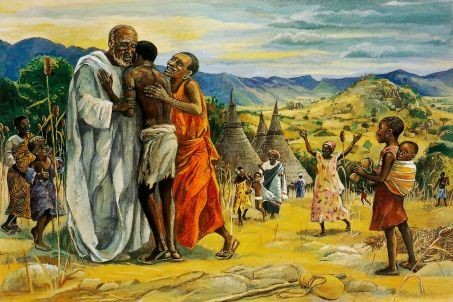

Возвращение блудного сына. Иисус Мафа

Возвращение блудного сына. Автор: He Qi

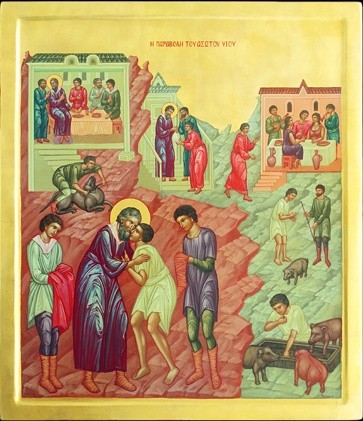

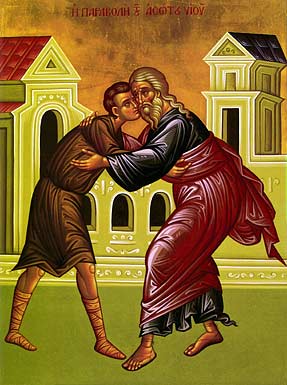

Иконы

Возвращение блудного сына

Возвращение блудного сына

Возвращение блудного сына

Изображения: Открытые источники

Текст был впервые опубликован 24 февраля 2019 г.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Сюжет

Согласно притче, однажды сын, младший в семье, захотел начать самостоятельную жизнь и потребовал свою долю наследства. По сути, это символизировало, что он желает отцу смерти, ведь раздел имущества происходит только после кончины старшего в роду. Молодой человек получил, что просил, и покинул отчий дом. Жизнь не по средствам, ухудшение экономического положения в стране, где он оказался, привели к тому, что вскоре молодой человек промотал всё, что имел. Он оказался перед выбором — смерть или покаяние: «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих».

Отец при встрече с сыном приказал заколоть лучшего телёнка и устроить праздник. При этом он произносит сакраментальную для всего христианства фразу: «Этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся». Это аллегория возвращения заблудших грешников в лоно церкви.

Старший же сын, вернувшись с полевых работ и узнав, почему затеян праздник, разгневался: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного теленка». И хотя отец призвал его к милосердию, из притчи мы не узнаём, какое решение принимает старший сын.

Рембрандт позволил себе отойти от классического текста. Во-первых, он изобразил отца слепым. В тексте не оговаривается прямо, был ли мужчина зрячим или нет, но по тому, что он издалека узрел сына, можно сделать вывод, что проблем со зрением у него все же не было.

«Возвращение блудного сына», 1666−1669. (Государственный Эрмитаж)

Во-вторых, у Рембрандта при встрече присутствует старший сын — высокий мужчина справа. В классическом тексте он приходит, когда уже в доме идёт подготовка к празднованию по случаю возвращения младшего брата.

В-третьих, сама встреча описана иначе. Обрадованный отец выбегает навстречу сыну и падает перед ним на колени. У Рембрандта же мы видим молодого мужчину смиренно стоящим на земле и отца тихо положившим ладони ему на плечи. Причём одна ладонь выглядит как мягкая, ласкающая, материнская, а вторая — как сильная, удерживающая, отцовская.

Старший сын держится отстранённо. Кисти его рук крепко сжаты — видна внутренняя борьба, которая происходит в нем. Рассерженный на отца, старший сын должен сделать выбор — принять младшего брата или же нет.

Помимо главных героев Рембрандт изобразил на полотне и других людей. Кто они, точно сказать нельзя. Не исключено, что это слуги, с помощью которых художник хотел передать предпраздничную суету и светлое настроение.

Контекст

«Возвращение блудного сына» — возможно, последняя картина Рембрандта. Работе над ней предшествовала череда потерь, растянувшихся на 25 лет: от смерти первой, горячо любимой жены Саскии и всех рождённых ею детей до практически полного разорения и отсутствия заказчиков.

Богатые одежды, в которых изображены герои, были частью коллекции художника. В 17-м веке Голландия была сильнейшей экономикой мира. Корабли её купцов, казалось, были везде — даже с Японией шла торговля (больше Япония ни с кем в то время и не торговала). В голландские порты стекались диковинные товары. Художник регулярно прогуливался там и скупал необычные ткани, украшения, оружие. Все это потом использовалось в работе. Даже для автопортретов Рембрандт наряжался в заморское и примерял на себя новые образы.

«Пир Валтасара», 1635. (Лондонская национальная галерея)

Судьба художника

Рембрандт родился в Лейдене в семье зажиточного голландца — владельца мельницы. Когда мальчик объявил отцу, что намерен стать художником, тот поддержал его — тогда в Голландии считалось престижным и прибыльным быть художником. Люди были готовы недоедать, но не скупились на картины.

Отучившись три года (что было достаточно для начала собственного дела, как тогда считалось) у своего дяди — профессионального художника, — Рембрандт с другом открыл мастерскую в Лейдене. Заказы хотя и были, но довольно однообразные и не увлекали. Работа закипела после переезда в Амстердам. Там он вскоре познакомился с Саскией ван Эйленбюрх, дочерью бургомистра Леувардена, и быстро женился.

«Ночной дозор», 1642. (Рейксмюсеум)

Саския была его музой, вдохновением, светочем. В то же время она была из состоятельной семьи, что позволяло им ещё и жить на широкую ногу. Последнее обстоятельство раздражало родственников Саскии — классических фламандцев, не переносивших разнузданную жизнь не по средствам. Они даже подали на Рембрандта в суд, обвинив в расточительстве, но художник предъявил, как сказали бы сегодня, справку о доходах и доказал, что гонораров им с женой вполне хватает на все капризы.

После смерти Саскии Рембрандт на некоторое время впал в депрессию, даже перестал работать. Обладатель и без того неприятного характера, он стал окончательно беспощаден к другим — был желчен, упрям, своеволен и даже груб. Во многом поэтому современники старались ничего не писать о Рембрандте — плохое неприлично, а хорошего, видимо, не было.

Хендрикье Стоффелс, 1655. (Лувр)

Постепенно Рембрандт ополчил против себя почти всех: и заказчиков, и кредиторов, и других художников. Вокруг него сложился своего рода заговор — его практически целенаправленно довели до банкротства, вынудив распродать всю его коллекцию за бесценок. Даже дом ушёл с молотка. Если бы не ученики, которые сложились и помогли мастеру купить жилье попроще в еврейском районе, Рембрандт мог остаться на улице.

Сегодня мы даже не знаем, где находятся останки художника. Он был погребён на кладбище для нищих. В похоронной процессии шла только его дочь Корнелия от Хендрикье Стоффелс, третьей жены (не официальной, а, можно выразиться, гражданской). После смерти Рембрандта Корнелия вышла замуж и уехала в Индонезию. Там следы её семьи теряются. Что же до информации о самом Рембрандте, то последние десятилетия она собирается буквально по крупицам — при жизни художника многое было утеряно, не говоря уже о том, что никто целенаправленно не вёл его жизнеописание.

The Parable of the Prodigal Son (also known as the parable of the Two Brothers, Lost Son, Loving Father, or of the Forgiving Father)[1][2] is one of the parables of Jesus Christ in the Bible, appearing in Luke 15:11–32.[i] Jesus shares the parable with his disciples, the Pharisees and others.

In the story, a father has two sons. The younger son asks for his portion of inheritance from his father, who grants his son’s request. This son, however, is prodigal (i.e., wasteful and extravagant), thus squandering his fortune and eventually becoming destitute. As consequence, he must now return home empty-handed and intends to beg his father to accept him back as a servant. To the son’s surprise, he is not scorned by his father but is welcomed back with celebration and a welcoming party. Envious, the older son refuses to participate in the festivities. The father tells the older son: «you are ever with me, and all that I have is yours, but thy younger brother was lost and now he is found.»

The Prodigal Son is the third and final parable of a cycle on redemption, following the parable of the Lost Sheep and the parable of the Lost Coin. In Revised Common Lectionary and Roman Rite Catholic Lectionary, this parable is read on the fourth Sunday of Lent (in Year C);[3] in the latter it is also included in the long form of the Gospel on the 24th Sunday of Ordinary Time in Year C, along with the preceding two parables of the cycle.[4] In the Eastern Orthodox Church it is read on the Sunday of the Prodigal Son.

Narrative[edit]

The parable begins with a man who had two sons, and the younger of them asks his father to give him his share of the estate. The implication is the son could not wait for his father’s death for his inheritance, he wanted it immediately. The father agrees and divides his estate between both sons.

Upon receiving his portion of the inheritance, the younger son travels to a distant country, where he indulges in extravagant living. It’s implied that he drinks, gambles, and sleeps with prostitutes, during this time. However, it isn’t long before he has exhausted all his money, and immediately thereafter, a famine strikes the land; leaving him desperately poor. He is forced to take work as a swineherd (which would have been abhorrent to Jesus’ Jewish audience, who considered swine unclean animals) where he reaches the point of envying the food of the pigs he is tending to. At this time, he finally comes to his senses:.[ii]

And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.— Luke 15:17–20, KJV

This implies the father was watching hopefully for the son’s return.

The son starts his rehearsed speech, admitting his sins, and declaring himself unworthy of being his father’s son, but in most versions of Luke, the son does not even finish, before his father accepts him back wholeheartedly without hesitation[5] as the father calls for his servants to dress the son in the finest robe available, get a ring for his finger, and sandals for his feet, and to slaughter the «fatted calf» for a celebratory meal.

The older son, who was at work in the fields, hears the sound of celebration, and is told by a fellow servant about the return of his younger brother. He is not impressed, and becomes angry. He also has a speech for his father:[iii]

And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends: but as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.

— Luke 15:29–30, KJV

The parable concludes with the father explaining that while the older son has always been present, and everything the father owns also belongs to the older son, because the younger son had returned, in a sense, from the dead, celebration was necessary:[iv]

It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

— Luke 15:32, KJV

Context and interpretation[edit]

The opening, «A man had two sons» is a storyteller’s trope and would immediately bring to mind Cain and Abel, Ishmael and Isaac, and Jacob and Esau. Jesus then confounds the listeners’ expectations when the younger son is shown to be foolish.[6]

While a number of commentators see the request of the younger son for his share of the inheritance as «brash, even insolent»[7] and «tantamount to wishing that the father was dead,»[7] Jewish legal scholar Bernard Jackson says «Jewish sources give no support to [the idea] that the prodigal, in seeking the advance, wishes his father dead.»[6]

The young man’s actions do not lead to success; he squanders his inheritance and he eventually becomes an indentured servant, with the degrading job of looking after pigs, and even envying them for the carob pods they eat.[7] This recalls Proverbs 29:3: «Whoever loves wisdom gives joy to his father, but whoever consorts with harlots squanders his wealth.»[v]

Upon his return, his father treats the young man with a generosity far more than he has a right to expect.[7] He is given the best robe, a ring for his finger, and sandals for his feet.[vi] Jewish philosopher Philo observes:[6]

Parents often do not lose thought for their wastrel (asoton) children.… In the same way, God too…takes thought also for those who live a misspent life, thereby giving them time for reformation, and also keeping within the bounds His own merciful nature.

The Pesikta Rabbati has a similar story:[6]

A king had a son who had gone astray from his father on a journey of a hundred days. His friends said to him, ‘Return to your father.’ He said, ‘I cannot.’ Then his father sent word, ‘Return as far as you can, and I will come the rest of the way to you.’ So God says, ‘Return to me, and I will return to you.’

The older son, in contrast, seems to think in terms of «law, merit, and reward,»[7] rather than «love and graciousness.»[7] He may represent the Pharisees who were criticizing Jesus.[7]

The last few verses of the parable summarize the tale in accordance with the Jewish teaching of the two ways of acting: the way of life (obedience) and the way of death (sin).[8] God, according to Judaism, rejoices over and grants more graces to repentant sinners than righteous souls who don’t need repentance.[9]

Following the Parable of the Lost Sheep and the Parable of the Lost Coin, this is the last of three parables about loss and redemption that Jesus tells after the Pharisees and religious leaders accuse him of welcoming and eating with «sinners.»[10] The father’s joy described in the parable reflects divine love:[10] the «boundless mercy of God,»[11] and «God’s refusal to limit the measure of his grace.»[10]

Catholic[edit]

Justus Knecht, like others, breaks this parable into three parts noting that, «The father in the parable signifies God; the elder son. the just; and the younger son, the sinner.» In the first part:

«Man begins to fall away from God by allowing unlawful desires to take possession of his heart. In consequence, he will soon come to regard God’s commandments as so many fetters, and to long for greater licence. He loses all taste for prayer and the word of God, and imagines that he would be a happier man if he could live according to his passions. Having thus separated himself inwardly from God, an outward separation speedily follows. He renounces the friendship of good men, neglects the services of the Church and the frequenting of the Sacraments, follows his own way, and shamelessly transgresses God’s commandments. He then goes into a strange and distant land, namely further and further from God: The «far country”, says St. Augustine, «signifies the forgetfulness of God”. Almighty God lets the sinner go his own way, for He has given to man free-will, and does not want a forced obedience, but an obedience springing from love.»[12]

Roger Baxter in his Meditations describes the second part:

As soon as this young prodigal had left his father’s house he fell into misfortunes. » He began to be in want.» Thus sinners who estrange themselves from the sacraments, from exhortation, and the company of the virtuous, soon begin to be in want of spiritual subsistence. » He joined himself to one of the citizens of that country,» as a servant. Every sinner is a slave to the Devil; and as the citizen employed the prodigal youth in feeding swine, so the Devil employs his followers in gratifying their own sensual appetites, which brutalize human nature. The prodigal attempted to satisfy his hunger, by feeding on the husks of swine, but he did not succeed: neither can the sinner succeed in filling the capacity of his immortal soul by earthly gratifications.[13]

Commemoration and use[edit]

Orthodox[edit]

The Eastern Orthodox Church traditionally reads this story on the Sunday of the Prodigal Son,[14] which in their liturgical year is the Sunday before Meatfare Sunday and about two weeks before the beginning of Great Lent. One common kontakion hymn of the occasion reads:

I have recklessly forgotten Your glory, O Father;

And among sinners I have scattered the riches which You gave to me.

And now I cry to You as the Prodigal:

I have sinned before You, O merciful Father;

Receive me as a penitent and make me as one of Your hired servants.

Catholic[edit]

In his 1984 apostolic exhortation titled, in Latin, «Reconciliatio et paenitentia» (‘Reconciliation and Penance‘), Pope John Paul II used this parable to explain the process of conversion and reconciliation. Emphasizing that God the Father is «rich in mercy» and always ready to forgive, he stated that reconciliation is a gift on his part. He stated that for the Church her «mission of reconciliation is the initiative, full of compassionate love and mercy, of that God who is love.»[15] He also explored the issues raised by this parable in his second encyclical, «Dives in misericordia» (‘Rich in Mercy‘), issued in 1980.[16]

In the arts[edit]

Art[edit]

Of the thirty-or-so parables in the canonical Gospels, this parable was one of four that were shown in medieval art—along with that of the Wise and Foolish Virgins, the Dives and Lazarus, and the Good Samaritan—almost to the exclusion of the others, though not mixed in with the narrative scenes of the Life of Christ.[17] (The Labourers in the Vineyard also appears in Early Medieval works.)

From the Renaissance, the numbers shown widened slightly, and the various scenes of the Prodigal Son—the high living, herding the pigs, and the return—became the clear favourite. Albrecht Dürer made a famous engraving, the Prodigal Son amongst the Pigs (1496), a popular subject in the Northern Renaissance. Rembrandt depicted several scenes from the parable, especially the final episode, which he etched, drew, or painted on several occasions during his career.[18] At least one of his works—i.e., The Prodigal Son in the Tavern, a portrait of himself as the Son revelling with his wife—is, like many artists’ depictions, a way of dignifying a genre tavern scene (if the title was indeed the original intention of the artist). His late Return of the Prodigal Son (1662–1669) is one of his most popular works.

The Prodigal Son is a sculpture in Harrisburg, Pennsylvania, by George Grey Barnard that depicts the loving reunion of the father and son from the «Parable of the Prodigal Son.»[19]

Stage[edit]

In the 15th and 16th centuries, the theme was a sufficiently popular subject that the ‘Prodigal Son play’ can be seen as a subgenre of the English morality play. Examples include The Rare Triumphs of Love and Fortune, The Disobedient Child, and Acolastus.[20]

Notable adaptations for performance include[edit]

Many of these adaptations added to the original Biblical material to lengthen the story. For example, The Prodigal (1955) film took considerable liberties, such as adding a temptress priestess of Astarte to the tale.[21]

Music[edit]

- an 1680 Filius prodigus, H.399 & H.399 a, oratorio by Marc-Antoine Charpentier

- an 1869 oratorio by Arthur Sullivan;

- an 1880 opera by Amilcare Ponchielli;

- a 1884 cantata by Claude Debussy;

- a 1929 ballet choreographed by George Balanchine to music by Sergei Prokofiev;

- a 1957 ballet by Hugo Alfvén;[22] and

- a 1968 opera by Benjamin Britten.

Popular music[edit]

The parable is referenced in the last verse of the traditional Irish folk tune «The Wild Rover»:

I’ll go home to me parents, confess what I’ve done

and I’ll ask them to pardon their prodigal son

«Jump Around» by the Los Angeles rap group House of Pain (1992) includes a verse by member Everlast, who references the parable as well as the Bible itself:

Word to your moms, I came to drop bombs

I got more rhymes than the Bible’s got Psalms

And just like the Prodigal Son I’ve returned

Anyone stepping to me you’ll get burned

Other references and semi-adaptations include[edit]

- «Prodigal Son» by Reverend Robert Wilkins, which tells the story of the parable, is probably better known by the Rolling Stones cover version, which is featured on Beggars Banquet (1968).

- «Prodigal Man», written by Ted Nugent, was performed by The Amboy Dukes as the second track of their third album Migration (1969)

- «Let Me In» by The Osmonds presents a version of the parable as part of their Mormon concept album The Plan (1973), and was a hit song in its time.

- «Prodigal Son» by Steel Pulse, featured on the British Reggae band’s debut album Handsworth Revolution (1979), recreates the Biblical story as a Rastafarian parable.

- «Prodigal Son» by British heavy-metal band Iron Maiden appears on their second album Killers (1981).

- «The First Time» by U2, featured on Zooropa (1993), is based on the parable but suggests an alternate ending to the story.

- «Make Me A Servant» by Kelly Willard (1982) could be argued as being based on what the son says to his father when he returns home.

- «The Prodigal Son Suite» by Keith Green is featured on his The Prodigal Son (1983) album and is one of the first posthumous releases by the late piano player and gospel singer.

- «When God Ran» by Benny Hester (1985), which is based on the parable, is another such song from the ’80s Christian music scene.

- «Who Cares?» by Extreme was influenced by the parable and appears on the album III Sides to Every Story (1992).

- «Prodigal Son» by Kid Rock appears on his second album The Polyfuze Method (1993). The Detroit musician later re-recorded the track for his History of Rock (2000) compilation album.

- «She Walked Away» by BarlowGirl was influenced by the parable[23] and is featured on the Christian rock trio’s 2004 self-titled album.

- «One» a progressive rock concept album released by Neal Morse in 2004 is based on the prodigal son story.

- «The Prodigal Son» by the «Indie» rock band, Two Gallants, as part of their What the Toll Tells (2006) album.

- «The Prodigal Son’s Prayer» by country artist Dierks Bentley, featured on the album Long Trip Alone (2006), is based on the son’s perspective of coming home after he’s ruined himself in the world.

- «Please Come Home» by Dustin Kensrue is the titular song of the album of the same name released in 2007.[24]

- «Prodigal Son» by Bad Religion is featured on New Maps of Hell (2007).

- «Prodigal Son» by rock band Sevendust is featured on Chapter VII: Hope and Sorrow (2008).

- «Modern Day Prodigal Son» by Brantley Gilbert is featured on the album of the same name from 2009.

- «Prodigal Son» by Gideon appears on the post-hardcore band’s second album Milestone (2012).

- The parable is used as inspiration for several songs in The Oh Hellos’ album ‘Through the Deep Dark Valley’.

- «Prodigal Son» by Jamie’s Elsewhere, a post-hardcore band.

- «Left Hand Free» by English indie rock band alt-J (2014) references the parable in the first verse.

- «Prodigal» by Sidewalk Prophets is included in the Christian band’s Something Different (2015) album. The song is uplifting, with lyrics that are directed towards the titular Son from the parable, or any person who is or has felt like they are in a similar situation.

- «When the Prodigal Comes Home» by gospel artists Tribute Quartet (2016).

- «Fire in Bone» is a retelling of the parable by the rock band the Killers, featured on their album Imploding the Mirage (2020).

- «Prodigal» by Texas southern rock band Blacktop Mojo on their album «Burn The Ships» (2017).

Literature[edit]

Another literary tribute to this parable is Dutch theologian Henri Nouwen’s 1992 book, The Return of the Prodigal Son: A Story of Homecoming, in which he describes his own spiritual journey infused with understanding, based on an encounter with Rembrandt’s painting that depicts the son’s return. The book deals with three personages: the younger, prodigal son; the self-righteous, resentful older son; and the compassionate father—all of whom the author identifies with personally.[25] An earlier work with similarities to the parable is «Le retour de l’enfant prodigue» (‘The Return of the Prodigal Son’), a short story by André Gide.[26]

Rudyard Kipling wrote a poem giving an interpretation of the younger brother’s perspective. The poem appears as the heading to the fifth chapter, titled «The Prodigal Son», of his 1901 novel Kim.[27][28]

The Parable is a recurring theme in the works of Rainer Maria Rilke, who interpreted it in a different way to the conventional reading. Rilke’s version is not so concerned with redemption and the forgiveness of family: the love of the family, and human love in general, was seen as less worthy than unreciprocated love, which is the purest form of love. In loving the family less, the Son can love God more, even if this love is not returned.[29][30]

The theme of the Prodigal Son plays a major role in Anne Tyler’s novel A Spool of Blue Thread.[31]

The parable is also referred to in two comedies by William Shakespeare, specifically The Merchant Of Venice and As You Like It, as well as in Shakespeare’s romance, The Winter’s Tale.[vii]

In one of his clemency petitions to the British government in 1913, the Indian independence activist Vinayak Damodar Savarkar described himself as a «prodigal son» longing to return to the «parental doors of the government».

Similar parable in Mahayana Buddhism[edit]

A parable of a lost son can also be found in the Mahayana Buddhist Lotus Sutra.[32][33] The two parables are so similar in their outline and many details that several scholars have assumed that one version has influenced the other or that both texts share a common origin.[34] However, an influence of the biblical story on the Lotus sutra is regarded as unlikely given the early dating of the stratum of the sutra containing the Buddhist parable.[34]

Despite their similarities, both parables continue differently after the two meet for the first time at the son’s return. In the biblical story, there is an immediate reunion of the two. In contrast, in the Lotus sutra, the poor son does not recognize the rich man as his father. When the father sends out some attendants to welcome the son, the son panics, fearing some kind of retribution. The father then lets the son leave without telling him of their kinship. However, he gradually draws the son closer to him by employing him in successively higher positions, only to tell him of their kinship in the end.[32] In the Buddhist parable, the father symbolises the Buddha, and the son symbolises any human being. Their kinship symbolises that any being has Buddha nature. The concealment of the kinship of the father to his son is regarded as a skillful means (Sanskrit: upāya).[35]

See also[edit]

- Ministry of Jesus

- Parable of the Workers in the Vineyard regarding the theme of God’s unmerited grace, as distinguished from the idea of «earning» God’s favour.

References[edit]

Verses[edit]

- ^ Luke 15:11–32

- ^ Luke 15:17–20

- ^ Luke 15:29–30

- ^ Luke 15:32

- ^ Proverbs 29:3 (NRSV) – via Oremus

Proverbs 29:3 (NABRE) – via U.S. Conference of Catholic Bishops

- ^ Luke 15:22

- ^ Shakespeare, The Winter’s Tale 4.4.89.

Citations[edit]

- ^ «The Parable of the Lost Son.» Holy Bible (New International Version). – via BibleGateway, Biblica, Inc. 2011 [1973].

- ^ «Parable of the Forgiving Father (15:11-32).» Holy Bible (IVP New Testament Commentaries). – via BibleGateway. 2016.

- ^ «Lent 4C». TextWeek.com. Retrieved 2013-09-12.

- ^ «Proper 19 (24th Sunday of Ordinary Time)». TextWeek.com. Retrieved 2016-09-11.

- ^ Nicoll, William R., ed. 1897. Luke 15:21 in Expositor’s Greek Testament. New York: George H. Doran Company. Retrieved 20 May 2020. – via Bible Hub.

Some ancient authorities complete verse 21 in line with the son’s prepared statement.

- ^ a b c d Levine, Amy-Jill. 25 August 2014. «What the Prodigal Son story doesn’t mean.» The Christian Century.

- ^ a b c d e f g Hultgren, Arland J. 2002. The Parables of Jesus: A Commentary. MI: Eerdmans Publishing. ISBN 0-8028-6077-X. pp. 70–82.

- ^ Jewish Encyclopedia: Didache

- ^ Kohler, Kaufmann, and Max Schlesinger. 2011 [1906]. «Repentance (Hebr. «teshubah»)» Jewish Encyclopedia

- ^ a b c Longenecker, Richard N. 2000. The Challenge of Jesus’ Parables. MI: Eerdmans. ISBN 0-8028-4638-6. pp. 201–13.

- ^ Hahn, Scott, Curtis Mitch, and Dennis Walters. 2001. Gospel of Luke: The Ignatius Study Guide (2nd ed.). Ignatius Press. ISBN 0-89870-819-2. p. 51.

- ^ Knecht, Friedrich Justus (1910). «XLV. The Parable of the Prodigal Son» . A Practical Commentary on Holy Scripture. B. Herder.

- ^ Baxter, Roger (1823). «The Prodigal Son» . Meditations For Every Day In The Year. New York: Benziger Brothers.

- ^ «Scripture Readings Throughout the Year». Retrieved 2008-11-09.

- ^ Catholic Church. 1998 [1984]. «Post-Synodal Apostolic Exhortation: Reconciliation and Penance of John Paul II.» Vatican: Libreria Editrice Vaticana. ISBN 0-87973-928-2. pp. 234–39. Retrieved 20 May 2020.

- ^ John Paul II. 1980. «Rich in Mercy» (encyclical). Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

- ^ Mâle, Emile. 1973 [1913]. The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century (1st ed.), translated by D. Nussey. London: Collins. ISBN 978-0064300322. p. 195.

- ^ Fleischer, Roland E., and Susan C. Scott. 1997. Rembrandt, Rubens, and the art of their time: recent perspectives. US: Penn State University Press. ISBN 0-915773-10-4. pp. 64-65.

- ^ Diana Strazdes, et al., American Painting and Sculpture to 1945 in the Carnegie Museum of Art, (New York: Hudson Hills Press, 1992), pp. 55-58.

- ^ Craig, Hardin (1950). «Morality Plays and Elizabethan Drama». Shakespeare Quarterly. 1 (2): 71. doi:10.2307/2866678. ISSN 0037-3222. JSTOR 2866678.

- ^ Hammond, Paul. 2000. The shadow and its shadow: surrealist writings on the cinema (3rd ed.). San Francisco: City Lights Books. ISBN 0-87286-376-X. p. 70.

- ^ Don Michael Randel, The Harvard Biographical Dictionary of Music, Harvard University Press, 1996, ISBN 0-674-37299-9, pp. 13-14,

- ^ BarlowGirl by BarlowGirl CD review at NewReleaseTuesday.com

- ^ Dustin Kensrue at YouthMinistry.com

- ^ LaNoue, Deirdre. 2000. The Spiritual Legacy of Henri Nouwen, Continuum. ISBN 0-8264-1283-1. p. 45.

- ^ Turnell, Martin. «André Gide and the Disintegration of the Protestant Cell». Yale French Studies. Yale University Press (7): 21–31.

- ^ Kipling, Rudyard. 2017 [1901]. «The Prodigal Son,» edited with notes by P. Holberton. The Kipling Society. Also available via «Famous Poets And Poems. Retrieved 20 May 2020.

- ^ Adam, Andrew K. M. 2001. Postmodern Interpretations of the Bible: A reader. Chalice Press. ISBN 0-8272-2970-4. pp. 202–03.

- ^ Rilke, Rainer Maria. 2000 [1907]. «The Departure of the Prodigal Son.» Pp. 41 in New Poems (bilingual ed.), translated by S. Cohn. Evanston, IL: Northwestern University Press.

- ^ Rilke, Rainer Maria. 2008 [1910]. The Notebooks of Malte Laurids Brigge, translated by B. Pike. Champaign, IL: Dalkey Archive Press. p. 196.

- ^ Sinkler, Rebecca Pepper (February 13, 2015). «Sunday Book Review: ‘A Spool of Blue Thread’ by Anne Tyler». The New York Times. Retrieved October 5, 2015.

- ^ a b Kern, Johan H. C., trans. 2011 [1884]. «Disposition.» Ch. 4 in Saddharma Pundarîka or the Lotus of the True Law, (Sacred Books of the East 21), edited by M. Müller. Oxford: Evinity Publishing. – via Internet Sacred Text Archive.

- ^ Suzuki, Takayasu. 2015. «Two parables on ‘The wealthy father and the poor son’ in the ‘Saddharmapundarika and the Mahaberisutra’ (PDF).» Journal of Indian and Buddhist Studies 63(3):1263–70.

doi:10.4259/ibk.63.3_1263. ISSN 1884-0051.

- ^ a b Lai, Whalen W. 1981. «The Buddhist ‘Prodigal Son’: A Story of Misperceptions.» Journal of the International Association of Buddhist Studies 4(2):91–98. ISSN 0193-600X

- ^ Nhất Hạnh, Thích (2003). Opening the Heart of the Cosmos. Parallax Press. pp. 37–41. ISBN 9781888375336.

Further reading[edit]

- Brooks, David. 17 February 2014. «The Prodigal Sons.» The New York Times.

- Cantalamessa, Raniero. 17 March 2007. «Comments on Fourth Sunday of Lent Readings.» Zenit News Agency.

- Dimopoulos, George. 24 February 2008. «The Prodigal Son.» Orthodoxy and the World.

- Holgate, David A. 1999. Prodigality, liberality and meanness in the parable of the prodigal son: a Greco-Roman perspective on Luke 15.11-32. Continuum. ISBN 1-84127-025-3.

- Horbury, Ezra. 2019. Prodigality in Early Modern Drama. Boydell & Brewer. ISBN 978 1 78744 606 9

- Morgan, G. Campbell. The Parable of the Father’s Heart.

- Keller, Timothy. 2011. The Prodigal God: Recovering the Heart of the Christian Faith. ISBN 978-1594484025.

- Knecht, Friedrich Justus (1910). «The Parable of the Prodigal Son» . A Practical Commentary on Holy Scripture. B. Herder.

- Di Rocco, E., ed. 2013. «Il romanzo della misericordia. La parabola del figliol prodigo nella letteratura.» Studium 4(109).

- — 2013. «Leggere le Scritture con le Scritture: Ugo di Santo Caro e Nicola di Lira lettori di Luca (15, 11-32).» Studium 4(109).

- — 2014. «Il romanzo della misericordia. La parabola di Luca nella letteratura moderna e contemporanea.» Studium 2(110).

- — 2014. «Heimkehr: wohin?, Auszug: wohin?: la parabola esistenziale del figliol prodigo nella letteratura del Novecento.» Studium 2(110).

External links[edit]

Media related to Prodigal son at Wikimedia Commons

The Parable of the Prodigal Son (also known as the parable of the Two Brothers, Lost Son, Loving Father, or of the Forgiving Father)[1][2] is one of the parables of Jesus Christ in the Bible, appearing in Luke 15:11–32.[i] Jesus shares the parable with his disciples, the Pharisees and others.

In the story, a father has two sons. The younger son asks for his portion of inheritance from his father, who grants his son’s request. This son, however, is prodigal (i.e., wasteful and extravagant), thus squandering his fortune and eventually becoming destitute. As consequence, he must now return home empty-handed and intends to beg his father to accept him back as a servant. To the son’s surprise, he is not scorned by his father but is welcomed back with celebration and a welcoming party. Envious, the older son refuses to participate in the festivities. The father tells the older son: «you are ever with me, and all that I have is yours, but thy younger brother was lost and now he is found.»

The Prodigal Son is the third and final parable of a cycle on redemption, following the parable of the Lost Sheep and the parable of the Lost Coin. In Revised Common Lectionary and Roman Rite Catholic Lectionary, this parable is read on the fourth Sunday of Lent (in Year C);[3] in the latter it is also included in the long form of the Gospel on the 24th Sunday of Ordinary Time in Year C, along with the preceding two parables of the cycle.[4] In the Eastern Orthodox Church it is read on the Sunday of the Prodigal Son.

Narrative[edit]

The parable begins with a man who had two sons, and the younger of them asks his father to give him his share of the estate. The implication is the son could not wait for his father’s death for his inheritance, he wanted it immediately. The father agrees and divides his estate between both sons.

Upon receiving his portion of the inheritance, the younger son travels to a distant country, where he indulges in extravagant living. It’s implied that he drinks, gambles, and sleeps with prostitutes, during this time. However, it isn’t long before he has exhausted all his money, and immediately thereafter, a famine strikes the land; leaving him desperately poor. He is forced to take work as a swineherd (which would have been abhorrent to Jesus’ Jewish audience, who considered swine unclean animals) where he reaches the point of envying the food of the pigs he is tending to. At this time, he finally comes to his senses:.[ii]

And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.— Luke 15:17–20, KJV

This implies the father was watching hopefully for the son’s return.

The son starts his rehearsed speech, admitting his sins, and declaring himself unworthy of being his father’s son, but in most versions of Luke, the son does not even finish, before his father accepts him back wholeheartedly without hesitation[5] as the father calls for his servants to dress the son in the finest robe available, get a ring for his finger, and sandals for his feet, and to slaughter the «fatted calf» for a celebratory meal.

The older son, who was at work in the fields, hears the sound of celebration, and is told by a fellow servant about the return of his younger brother. He is not impressed, and becomes angry. He also has a speech for his father:[iii]

And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends: but as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.

— Luke 15:29–30, KJV

The parable concludes with the father explaining that while the older son has always been present, and everything the father owns also belongs to the older son, because the younger son had returned, in a sense, from the dead, celebration was necessary:[iv]

It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

— Luke 15:32, KJV

Context and interpretation[edit]

The opening, «A man had two sons» is a storyteller’s trope and would immediately bring to mind Cain and Abel, Ishmael and Isaac, and Jacob and Esau. Jesus then confounds the listeners’ expectations when the younger son is shown to be foolish.[6]

While a number of commentators see the request of the younger son for his share of the inheritance as «brash, even insolent»[7] and «tantamount to wishing that the father was dead,»[7] Jewish legal scholar Bernard Jackson says «Jewish sources give no support to [the idea] that the prodigal, in seeking the advance, wishes his father dead.»[6]

The young man’s actions do not lead to success; he squanders his inheritance and he eventually becomes an indentured servant, with the degrading job of looking after pigs, and even envying them for the carob pods they eat.[7] This recalls Proverbs 29:3: «Whoever loves wisdom gives joy to his father, but whoever consorts with harlots squanders his wealth.»[v]

Upon his return, his father treats the young man with a generosity far more than he has a right to expect.[7] He is given the best robe, a ring for his finger, and sandals for his feet.[vi] Jewish philosopher Philo observes:[6]

Parents often do not lose thought for their wastrel (asoton) children.… In the same way, God too…takes thought also for those who live a misspent life, thereby giving them time for reformation, and also keeping within the bounds His own merciful nature.

The Pesikta Rabbati has a similar story:[6]

A king had a son who had gone astray from his father on a journey of a hundred days. His friends said to him, ‘Return to your father.’ He said, ‘I cannot.’ Then his father sent word, ‘Return as far as you can, and I will come the rest of the way to you.’ So God says, ‘Return to me, and I will return to you.’

The older son, in contrast, seems to think in terms of «law, merit, and reward,»[7] rather than «love and graciousness.»[7] He may represent the Pharisees who were criticizing Jesus.[7]

The last few verses of the parable summarize the tale in accordance with the Jewish teaching of the two ways of acting: the way of life (obedience) and the way of death (sin).[8] God, according to Judaism, rejoices over and grants more graces to repentant sinners than righteous souls who don’t need repentance.[9]

Following the Parable of the Lost Sheep and the Parable of the Lost Coin, this is the last of three parables about loss and redemption that Jesus tells after the Pharisees and religious leaders accuse him of welcoming and eating with «sinners.»[10] The father’s joy described in the parable reflects divine love:[10] the «boundless mercy of God,»[11] and «God’s refusal to limit the measure of his grace.»[10]

Catholic[edit]

Justus Knecht, like others, breaks this parable into three parts noting that, «The father in the parable signifies God; the elder son. the just; and the younger son, the sinner.» In the first part:

«Man begins to fall away from God by allowing unlawful desires to take possession of his heart. In consequence, he will soon come to regard God’s commandments as so many fetters, and to long for greater licence. He loses all taste for prayer and the word of God, and imagines that he would be a happier man if he could live according to his passions. Having thus separated himself inwardly from God, an outward separation speedily follows. He renounces the friendship of good men, neglects the services of the Church and the frequenting of the Sacraments, follows his own way, and shamelessly transgresses God’s commandments. He then goes into a strange and distant land, namely further and further from God: The «far country”, says St. Augustine, «signifies the forgetfulness of God”. Almighty God lets the sinner go his own way, for He has given to man free-will, and does not want a forced obedience, but an obedience springing from love.»[12]

Roger Baxter in his Meditations describes the second part:

As soon as this young prodigal had left his father’s house he fell into misfortunes. » He began to be in want.» Thus sinners who estrange themselves from the sacraments, from exhortation, and the company of the virtuous, soon begin to be in want of spiritual subsistence. » He joined himself to one of the citizens of that country,» as a servant. Every sinner is a slave to the Devil; and as the citizen employed the prodigal youth in feeding swine, so the Devil employs his followers in gratifying their own sensual appetites, which brutalize human nature. The prodigal attempted to satisfy his hunger, by feeding on the husks of swine, but he did not succeed: neither can the sinner succeed in filling the capacity of his immortal soul by earthly gratifications.[13]

Commemoration and use[edit]

Orthodox[edit]