Звезда советских киносказок Анатолий Кубацкий | Фото: kino-teatr.ru

1 ноября исполняется 110 лет со дня рождения советского актера театра и кино, одного из самых известных героев киносказок Анатолия Кубацкого. Не одно поколение зрителей выросло на этих фильмах и наверняка помнит его по образам Водяного Водокрута 13-го из «Марьи-искусницы», кума Панаса из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и Короля Йагупопа из «Королевства кривых зеркал». А вот судьба самого актера мало была похожа на сказку: последние годы он провел в Доме ветеранов кино, в забвении и одиночестве.

Актер в молодости | Фото: nastroy.net

Анатолий Кубацкий родился в 1908 г. в Москве. В 1913 г., когда праздновалось 300-летие дома Романовых, Кубацкому довелось увидеть последнего российского императора: его мать вместе с детьми стояла в толпе, когда Николай II проезжал по московским улицам. До революции Анатолий 3 года отучился в церковно-приходской школе, во время Октябрьского переворота он вместе с другими мальчишками бегал смотреть на баррикады, затем пережил времена голода и эпидемии брюшного тифа, поступил в училище, артиллеристом участвовал в Советско-финской войне, был в окружении.

Кадр из фильма *Земля и люди*, 1955 | Фото: kino-teatr.ru

Театром он увлекся еще в юности – его старший брат участвовал в любительских постановках, часто репетировал дома, вместе они рисовали афиши, в квартире Кубацких часто устраивали театрализованные представления. Театральное образование Кубацкий получил в студии Юрия Завадского, и еще во время учебы снялся в своем первом фильме. Это было в 1928 г., когда актеру было всего 20 лет, а затем он надолго пропал с экранов и 25 лет выступал только в театре.

Анатолий Кубацкий в фильме *Случай в тайге*, 1953 | Фото: kino-teatr.ru

Первую заметную кинороль Анатолий Кубацкий получил только в 45 лет. Раскрыть актерский талант Кубацкому помог фильм «Случай в тайге» в 1953 г., после чего он начал сниматься в кино. Всесоюзную популярность актеру принесли роли в знаменитых киносказках Александра Роу, в каждой из которых он представал в другом образе, создав целую галерею ярких сказочных персонажей: король Унылио в фильме «Новые похождения Кота в сапогах», атаман разбойников в «Морозко», кум Панас в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Водяной Водокрут 13-й в «Марье-искуснице», король Йагупоп 77-й в «Королевстве кривых зеркал», дьяк Афоня в фильме «Варвара-краса, длинная коса». За всю творческую биографию он сыграл около 40 ролей, и хотя большинство из них были эпизодическими, зрители до сих пор помнят всех его героев.

Кадр из фильма *Убийство на улице Данте*, 1956 | Фото: kino-teatr.ru

Их сотрудничество с Александром Роу продолжалось до самой смерти режиссера. И хотя Кубацкий был одним из любимых его актеров, их отношения не всегда складывались гладко. Однажды актер попытался в категоричной форме убедить режиссера в том, что ему не стоит снимать во всех своих фильмах одних и тех же актеров. И в следующей киносказке не получил роль! Но этот конфликт не поставил крест на их совместной работе, и вскоре Роу снова пригласил его сниматься.

Анатолий Кубацкий в фильме *Новые похождения Кота в сапогах*, 1958 | Фото: kino-teatr.ru

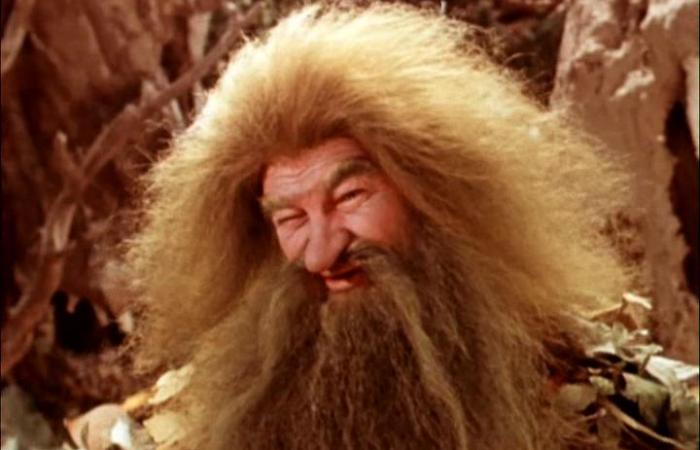

Анатолий Кубацкий в фильме *Марья-искусница*, 1959 | Фото: kino-teatr.ru

С 1931 г. Анатолий Кубацкий работал на радио и озвучивал мультфильмы, это его голосом Гном из «Заколдованного мальчика» пел: «Куда идет премудрый Гном? А Гном идет купаться!». Однажды на стадионе в концерте «Товарищ кино» актер услышал громкий женский возглас: «А я его знаю с детства!» Многие зрители могли бы сказать то же самое, но его редко узнавали без грима, и даже имя актера было мало известно широкой публике.

Актер в роли кума Панаса в *Вечерах на хуторе близ Диканьки*, 1961 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Яблоко раздора*, 1962 | Фото: kino-teatr.ru

Всю жизнь он оставался человеком скромным и принципиальным – никогда ничего не просил, не напоминал о себе режиссерам, не боролся за звания и премии, редко давал интервью, не участвовал в светских мероприятиях. В 65 лет актер вышел на пенсию и после этого почти перестал сниматься в кино. Анатолий Кубацкий никогда не скрывал того, что на первом месте для него оставалась не работа, а семья. Со своей женой он прожил 52 года, пока в 1987 она не ушла из жизни. Ее смерть стала большим потрясением для актера. На тот момент у их сына уже была своя семья, и он мало времени проводил с отцом. Кубацкий почувствовал себя лишним и принял решение переехать в Дом ветеранов кино. Когда ему было почти 80 лет, он оставил квартиру сыну и уехал.

Анатолий Кубацкий в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963 | Фото: regnum.ru

Кадр из фильма *Морозко*, 1964 | Фото: kino-teatr.ru

Его последние годы сложно было назвать счастливыми и благополучными. В Доме ветеранов актер, которого знала вся страна, чувствовал себя забытым, одиноким и никому не нужным. Сын навещал его нечасто, друзей у него почти не осталось, в Доме ветеранов общаться было не с кем – там находилось не больше 20 человек. В одном из последних интервью Кубацкий с горечью говорил: «Разные ведь бывают характеры. У меня какой? Акакия Акакиевича знаете? Вот я Башмачкин. Я сознательно ушел на пенсию, решив: буду нужен – найдут. А не нужен – ну, значит, такая судьба… Это раньше я выходил на улицу Горького и только и делал, что здоровался. В последние годы уже никто не здоровается…».

Анатолий Кубацкий в фильме *Варвара-краса, длинная коса*, 1969 | Фото: kino-teatr.ru

В последние годы актер жил только воспоминаниями. Большим ударом стало для него то, что когда он находился в больнице, у него украли самое дорогое – чемодан с личными вещами покойной жены. В милиции виновных так и не нашли, в дирекции Дома ветеранов утверждали, что старик сам его потерял. Эти переживания окончательно его подкосили. 29 декабря 2001 г. Анатолий Кубацкий ушел из жизни в возрасте 93 лет. Страна готовилась к празднованию Нового года, и его уход остался практически незамеченным…

Актер театра и кино Анатолий Кубацкий | Фото: aif.ru

Жизнь еще одного артиста, которого тоже называли королем эпизода, сложилась похоже. 75 лет одиночества Готлиба Ронинсона: трагическая судьба комедийного актера.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Фильм «Марья-искусница»: актеры и судьба

- Михаил Кузнецов (1918–1986)

- Нинель Мышкова (1926–2003)

- Виктор Перевалов (1949–2010)

- Анатолий Кубацкий (1908–2001)

- Георгий Милляр (1903–1993)

- Вера Алтайская (1919–1978)

- Александр Хвыля (1905–1976)

Фильм «Марья-искусница» поставлен режиссером Александром Роу по сценарию Евгения Шварца в 1959 году. Над оригинальным проектом, в котором есть «подводные» кадры, работал первопроходец в области «спецэффектов» Владимир Никитченко, песни в кинофильме исполняли сами артисты, а цитатами из фильма-сказки пользуются и сейчас, в 2021 году.

Как сложилась творческая судьба исполнителей ключевых ролей тогда и в последние годы жизни – в материале 24СМИ.

Михаил Кузнецов (1918–1986)

Роль отставного солдата, который решил помочь Ванюше разыскать Водокрута в подводном царстве и отвоевать мать мальчика Марью-искусницу исполнил Михаил Кузнецов.

Значимой в карьере исполнителя стала роль Федора Басманова в 2-серийной киноленте «Иван Грозный», а любимым образом артиста оказался главный герой в проекте «Матрос Чижик». В фильмографии исполнителя более 50 киноработ, среди которых «Гиперболоид инженера Гарина» и сериал «Россия молодая», в которой Кузнецов сыграл воеводу Прозоровского.

Михаил Артемьевич скончался 23 августа 1986 года. Похоронен на Введенковском кладбище.

Нинель Мышкова (1926–2003)

Роль Марьи-искусницы сыграла Нинель Мышкова. Актриса дебютировала в 1947 году с фильма «За тех, кто в море». А позже в ее карьере появился проект «Садко», где она исполнила Ильмень-царевну.

К слову, в карьере Нинель Константиновны фильм «Марья-искусница» – это не единственный проект, где актрисе довелось играть красавицу. В карьере звезды роль Василисы в кинокартине «Илья Муромец» и Ольги Зотовой в проекте «Гадюка».

С конца 80-х у звезды обнаружили прогрессирующий рассеянный склероз. Нинель Константиновна скончалась 13 сентября 2003 года.

Виктор Перевалов (1949–2010)

Иванушку исполнил Виктор Перевалов. Актерский дебют в кино у юного исполнителя состоялся в 8 лет в короткометражке «Тамбу-Ламбу». Фильм «Марья-искусница» – это третья работа в кинематографе, после которой карьера звездного ребенка пошла в гору. Позже были такие кинокартины, как «Балтийское небо», «Республика ШКИД», «Старая, старая сказка».

После армии был период, когда артист играл молодых людей и подростков, а затем он пропадает с экранов и становится простым рабочим.

Появиться в кинематографе самому популярному ребенку-актеру удалось лишь в 2005 году в фильме «Граффити». Артист вернулся в профессию, но не надолго.

5 июля 2010 года Виктор Порфирьевич скончался от инфаркта на 62-м году жизни.

Анатолий Кубацкий (1908–2001)

Водокрута XIII сыграл Анатолий Кубацкий. В карьере исполнителя такие фильмы-сказки, как «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Чиполлино». В творческой судьбе актера более 50 киноработ, озвучивание мультфильмов и иностранных проектов.

После смерти супруги артист вел уединенный образ жизни, а затем переехал в Дом ветеранов. Скончался 29 декабря 2001 года.

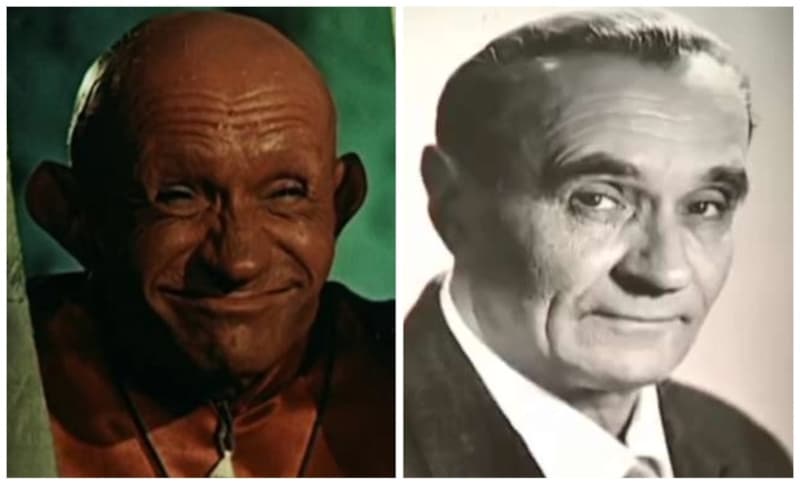

Георгий Милляр (1903–1993)

В необычном для себя образе Квака появился Георгий Милляр. Тогда, чтобы выглядеть интересно в детской постановке, Георгий Францевич сбрил волосы и брови, а гримеры покрасили кожу зеленкой.

Имя актера тесно связано с образами Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. В творческой судьбе исполнителя так и не появилось серьезных ролей, зато остались запоминающиеся персонажи в фильмах «Варвара-краса, длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист – Ясный сокол». Последние годы артист мало снимался, но не отказывался от работы над второстепенными героями.

Георгий Францевич скончался 4 июня 1993 года от пневмонии. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Вера Алтайская (1919–1978)

В роли Тетушки-Непогодушки появилась Вера Алтайская. Звезда дебютировала с героинь-красавиц, а позже перешла в амплуа злодеек. Как и ее коллеги по цеху, артистка часто появлялась в образах волшебных персонажей в сказках Роу.

Среди заметных работ исполнительницы можно также выделить «Снежную сказку», «Дом с мезонином», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Последние годы жизни звезда страдала от онкологического заболевания. 28 декабря 1978 года Вера Владимировна скончалась.

Александр Хвыля (1905–1976)

Мудреца-молчальника сыграл Александр Хвыля. Творческая судьба актера оказалась связана со сказкой. Долгое время играл Деда Мороза на новогоднем празднике в Кремле. Фильм «Марья-искусница» позволил постановщику разглядеть в артисте сказочного персонажа. Позже исполнитель появится в таких сказках Роу, как «Морозко», «Золотые рога» и другие.

В фильмографии актера более 90 киноработ, среди которых «Бриллиантовая рука», «Братья Карамазовы», «Королева бензоколонки».

Александр Леопольдович скончался 17 октября 1976 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Режиссёр Александр Роу считается главным советским сказочником, конкуренцию ему составить тут может разве что коллега Александр Птушко. Роу много лет мечтал поставить сказку о русском солдате, одном из самых популярных фольклорных героев.

Вдохновлялся Роу берлинским памятником Воину-освобoдителю, установленному в 1949 году в Трептов-парке. Монумент изображает солдата с ребёнком на руках, и именно таким видел своего героя Роу: сильным, отважным, но милосердным, не способным пройти мимо беды.

Памятник Воину-освобoдителю в Трептов-парке

Но с материалом был проблемы: в русском фольклоре сказок с персонажем-солдатом было много, но не все они годились для экранизации из-за краткости и отсутствия лиричности, а во многих был слишком простой, «солдатский» юмор. И как-то ему попалась на глаза пьеса Евгения Шварца с названием «Сказка о храбром солдате», написанная ещё в 1946-м году для кукольного театра.

Слева памятник Воину-освободителю в Трептов-парке, справа кадр из фильма «Марья-искусница»

Режиссёр попросил Шварца переработать её в сценарий, что тот и сделал. Правда, руководство киностудии имени Горького, где планировали снимать ленту, решило не акцентировать внимание на солдате, поэтому название изменили на «Марья-искусница» в честь главной героини.

У «Сказки о храбром солдате» вообще была непростая судьба — почему-то она очень не нравилась худсоветам, что театральному, что киношному. В Театре юного зрителя ей поставили клеймо «мрачная, громоздкая и художественно неполноценная» и через два года исключили из репертуара, а худсовет киностудии требовал добавить русского фольклора и подчеркнуть, что сказка рассчитана на советских детей. Шварц не совсем понимал, что имеется ввиду, раздражался, что Роу идет на поводу у худсовета, но переписывал сюжет до тех пор, пока сценарий не утвердили. Акцентировать внимание на солдате не стали, и фильм получил название «Марья-искусница».

«Марья искусница» (1959 год) стала первым фильмом- сказкой про солдата на советском киноэкране и вторым после мультфильма «Сказка о солдате» (1948 год), причем образы солдата в них чем-то похожи, базируясь на стереотипном описании солдата в русских сказках Образ русского солдата в кино-сказках и мультфильмах

Солдат в русских народных сказках одет в мундир (шинель), фуражку и сапоги. За плечами у него ранец. Вооружён он или ружьём или тесаком. Солдат имеет крученые усы и курит трубку. Едой ему служат сухари. Любимым музыкальным инструментом солдата является барабан. И Солдат этот часто имеет дело с разнообразной нечистью, но всегда эту нечисть побеждает

Слева солдат из фильма «Марья искусница» (1959 год), справа солдат из мультфильма «Сказка о солдате» (1948 год)

В преддверии съёмок Александр Роу проб почти не проводил. Он часто работал с одними и теми же актёрами, так что на главные роли пригласил знакомых: Михаила Кузнецова (солдат), Анатолия Кубацкого (подводный царь Водокрут), Сергея Троицкого (казначей Алтын Алтыныч), Александра Хвылю (молчальник), Веру Алтайскую (тётушка Непогодушка).

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз костюма Водяного/Водокрута. Костюм водяного из темной шерсти, борода, шевелюра и лицо — зеленые, сапожки болотного оттенка. Справа Анатолий Кубацкий — Водокрут XIII, подводный царь

Всех эти исполнителей Роу хорошо знал по предыдущим совместным фильмам и почти все они появятся и в следующих сказках Роу.

Конечно же, получил роль и постоянный актёр Роу Георгий Милляр. Это был уникальный тандем, благодаря которому в советском кино появился фееричный ряд сказочных персонажей, сыгранных Милляром: пугающих, но комичных. В «Марье-искуснице» Георгий Милляр стал придворным подхалимом Кваком, выслужившимся в люди из простых лягушек.

Георгий Милляр — Квак, придворный Водокрута

Георгий Милляр всегда очень ответственно подходил к съёмкам. Почти все время, пока снимался фильм, Милляр ходил зелёным — краска, которой ему красили лицо и голову, была на основе плохо отмывающейся зелёнки. Чтобы гримёрам легче было превращать его в Квака, он сбрил не только волосы, но и брови.

Слева: Муллер Нора Владимировна. Эскиз костюма Квака: зеленые штаны, мундир зеленый с золотыми эполетами; кулон в форме рака; эскиз головного убора и жилетки. Справа Георгий Милляр — Квак, придворный Водокрута

Большие ласты, в которых Георгию Милляру приходилось и бегать, и падать на колени, актёр выбрал сам, игнорируя рекомендации гримёров подобрать более удобную обувь. «Квакающие» реплики персонажа — тоже идея Милляра, ставшая неожиданностью для съёмочной группы. В ответ на похвалу в свой адрес актёр произносил с гордостью: «Ква-квалификация!»

Оказались на съёмочной площадке и два новых лица: Нинель Мышкова, ставшая Марьей-искусницей, и школьник Витя Перевалов, изобразивший её сына Ваню.

Для Нинель Мышковой сниматься в сказках было не впервой, она уже успела посотрудничать с Александром Птушко в «Садко» (1952) и «Илье Муромце» (1956), где она сыграла роли Ильмень-царевны и Василисы.

Слева: Муллер Нора Владимировна. Эскиз костюма Марфы/Марьи. Белая блуза с орнаментом на плечах, синий сарафан с золотой узорной отделкой, белый передник поверх сарафана с красным кантом по нижней линии (его потом из фильма убрали), на голове — платок из расшитой ткани. Яркие красные ботинки с узкими высокими мысками.Справа Нинель Мышкова — Марья-искусница

«Гордость каждой сказки — это безупречная главная героиня. Скромная невинная русская девушка практически всегда одета в голубой сарафан, возможно, отсылающий к голубой далматике Богородицы как символу чистоты. Это и Настенька из «Морозко», и Варвара-краса, и Марья-искусница. Иногда эти наряды перемежаются с одеяниями в красно-белой гамме, приближая героинь к русскому народному костюму».

Екатерина Шубная «Сарафан с позументами и сапоги-скороходы»

Вот и в этой сказке Марья -искусница одета в голубой наряд

Нинель Мышкова — Марья-искусница

Как и полагается замужней женщине (вдове), Марья (Нинель Мышкова) заплетает две косы, а после прячет волосы под кокошником и платком. Кстати, на актрисе оригинальный олонецкий кокошник, расшитый речным жемчугом и бисером начала XIX века.

Нинель Мышкова — Марья-искусница

Десятилетнему Виктору Перевалову «Марья-искусница» открыла двери в большое кино. На роль Иванушки его выбрали из сотни претендентов, и это было его третье появление на экране. Перед съёмками Вите обрили голову под парик, подогнали костюм и сказали приходить на площадку через три дня. За эти три дня ленинградский мальчик успел страшно обгореть под ялтинским солнцем! Парик, грубая льняная рубаха и котомка на обгоревших плечах оставили незабываемые впечатления. Актёр рассказывал, что ему приходилось постоянно сдерживать слёзы и только на сценах с мамой он отводил душу — там плакать полагалось по сценарию.

Виктор Перевалов — Иванушка

Съёмки проходили в Москве, где в павильонах киностудии им. Горького сняли сцены внутри помещений, и в Ялте, где отсняли натурные сцены. Там же, в Ялте, создавался и подводный мир, обитель Водокрута — стены ялтинского ущелья покрасили синей и коричневой краской и поставили декорации, а вход в царство, сцены колдовства и эпизоды с превращением Водокрута были сделаны при помощи комбинированных съёмок.

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Таинственное озеро. Справа кадр из фильма

Галей Евгений Михайлович Эскизы декорации для комбинированных съемок. Марья-искусница в Подводном Царстве

Кадр из фильма. Комбинированные съемки

Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Тронный зал. В фильме тронный зал сделали более красным, украсив кораллами. Справа кадр из фильма. Подводное царство

Кадр из фильма. Тронный зал. Комбинированные съемки

Никита Кондратьев — подводный петух Красивец, главный хранитель взбесившегося рака. В Тронном зале

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. В дремучем лесу Справа кадр из фильма

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Поляна мухоморов. Справа кадр из фильма

Александр Роу, задумав «Марью-искусницу», обращался не только к юной аудитории, но и ко взрослым. В отличие от коллег-кинематографистов, считавших, что поскольку сказка подразумевает чудеса, то и сама атмосфера должна быть сказочной, ирреальной, Роу полагал, что подлинная душа сказки — в сочетании волшебного и реального, фантастического и действительного.

И именно поэтому на экране зрители видят настоящий лес и живых зверей, а диалоги персонажей построены как бытовые, обыденные, а не пафосно-надуманные.

Кстати, когда фильм только вышел, многие отметили отличную «игру» животных, а уж сегодня, когда зверей в кинолентах создают с помощью компьютерной графики, забавные белка, заяц, медведи смотрятся как нечто из ряда вон выходящее. Между тем, это потребовало огромной подготовки: заяц-барабанщик «учился играть» около четырёх месяцев, а на то, чтобы подготовить к съёмкам медвежат, ушло около трёх месяцев.

Кадр из фильма

«Марью-искусницу» зрители увидели весной 1960 года. Для Александра Роу сказка стало очередной вехой: аудитория приняла её с восторгом, критики назвали лучшей в фильмографии режиссёра. Но сам Роу на этом не остановился и продолжил создавать волшебные истории, подавляющее большинство которых сегодня входят в золотой фонд советского кино.

Михаил Кузнецов…Не уверен, что имя и фамилию этого артиста помнят кинозрители, а вот то, что его самого запомнили, особенно кинозрители, чьё детство пришлось на 70-е 80-е годы прошлого века, можно сказать с уверенностью. Ведь это же тот самый добрый солдат-барабанщик из киносказки «Марья-искусница».

Он обладал сильным природным обаянием. Его глаза светились добротой. Дети верили ему. Именно поэтому он и запомнился своей ролью в киносказке «Марья-искусница».

А ещё был «Матрос Чижик», который по признанию самого артиста был любимый персонаж, сыграный им в кино.

Всего в кинокопилке артиста 59 киноролей. Михаил Кузнецов получал свои первые уроки театрального мастерства ещё у самого Станиславского. А начал сниматься в кино еще до войны.

Михаил Кузнецов родился в Подмосковном Богородске (ныне Ногинск) в начале 1918 года в большой крестьянской семье. Время было смутное и голодное. В стране бушевала Гражданская война. После смерти главы семейства мать с детьми, среди которых был трёхлетний Миша, перебралась к родственникам на Кубань, в станицу Тихорецкую, так как там было немного сытнее и спокойней. Миша учился в станичной школе. А в ней был драмкружок. И его и стал посещать маленький Миша.

Когда ему исполнилось 14 лет, мать с детьми решила вернуться в Москву, где Михаил поступил учиться в ремесленное училище на токаря. Он уже прикепел к театральному увлечению и стал и там посещать драмстудию. Когда была возможность – ходил в театр, постановки смотрел по нескольку раз. Он научился попадать в Малый театр без билета, на который не было денег. Юноша просто приходил ко второму акту и заходил на второе отделение вместе со зрителями в зал.

В середине тридцатых он узнал, что Станиславский открыл в Москве драматическую студию и набирает курс студентов. Для Кузнецова это был не просто шанс посвятить себя любимому делу, а почти заветная мечта. Попасть на курс к великому режиссеру. К тому времени он уже работал на заводе.

Михаил успешно проходит первые туры отбора. Осталось пройти прослушивание, но его назначили на середину рабочего дня. Недолго думая, молодой человек поливает руку кислотой и после перевязки успевает на экзамен. Станиславский после прослушивания принимает Кузнецова в свою студию. Перед самой войной Михаил получает диплом.

На экране в первый раз он появился в 1940 году. Это была небольшая роль в фильме «Приятели».

Его зачислили в театр-студию киноактёра и в начале войны вместе с театром эвакуировали в Ташкент. Он написал рапорт с просьбой направить его на фронт. Просился если не бойцом, то хотя бы во фронтовую бригаду артистов. Но Сергей Эйзенштейн, который был руководителем эвакуированной киностудии, в клочки порвал его рапорт и предупредил, что также сделает и со следующим. Мол, хорошее кино для бойцов сегодня гораздо важнее концертов на передовой.

В фильме «Машенька» (1941) молодому актеру достается главная роль. Эту мелодраму о первой юношеской любви и предательстве начали снимать ещё предвоенной весной.

Когда началась война, авторы приняли решение отправить героев на фронт, чем придали простой истории героический сюжет. «Машенька» стала одним из любимых фильмов военных лет. За военные годы Кузнецов снялся в нескольких фильмах. В таких, как «Иван Грозный»

И «Воздушный извозчик»

После войны были роли в фильмах «Во имя жизни», «Наше сердце», «Щедрое лето», «Калиновая роща», «Тарас Шевченко».

В 70-80 годах актер снимается в фильмах «Тайное голосование», «Багратион», «Россия молодая».

Михаил Кузнецов в последние годы говорил: «..Когда меня предлагали выдвинуть на звание Народного СССР, завистники говорили: «За что ему давать? Кузнецов в последние годы снимался на студии «Довженко», пусть Украина его и выдвигает». А когда на Украине обсуждали мою кандидатуру на очередное звание, там завистники кричали: «Кузнецов давно живет в Москве и числится в штате «Мосфильма», пусть они и награждают его». Вот ведь, что получается!»

Свою последнюю роль в фильме «Под знаком Красного креста» он сыграл за несколько недель до смерти, поэтому премьера состоялась уже после его похорон.

В жизни актера было два официальных брака. В спутницы жизни он выбирал женщин, одной с ним профессии. С первой женой Людмилой Шабалиной актер расписался через год после знакомства. В этом браке не было детей.

В 1946 году актер познакомился с актрисой Викторией Германовой. Тогда он еще находился в официальном браке, но решил уйти от первой жены. Виктория и Михаил расписались. У них родилась дочь Валентина.

Прожили они со второй женой почти сорок лет. Когда супруги в 1985 году не стало, актер не смог жить без нее. Смерть супруги сильно подкосила Михаила Артемьевича. Обычно весёлый и общительный, он замкнулся, много времени проводил дома один. 23 августа 1986 года недалеко от дома актёра, в сквере напротив гостиницы «Украина», случайные прохожие заметили полулежавшего на скамейке мужчину. Случился сердечный приступ и Михаил Кузнецов умер в возрасте 68 лет.

Народного артиста РСФСР Михаила Артемьевича Кузнецова похоронили рядом с могилой супруги на Введенском кладбище.

Добрый солдат из киносказки нашего детства…

Режиссёр Александр Роу считается главным советским сказочником, конкуренцию ему составить тут может разве что коллега Александр Птушко. Роу много лет мечтал поставить сказку о русском солдате, одном из самых популярных фольклорных героев.

Вдохновлялся Роу берлинским памятником Воину-освобoдителю, установленному в 1949 году в Трептов-парке. Монумент изображает солдата с ребёнком на руках, и именно таким видел своего героя Роу: сильным, отважным, но милосердным, не способным пройти мимо беды.

Памятник Воину-освобoдителю в Трептов-парке

Но с материалом был проблемы: в русском фольклоре сказок с персонажем-солдатом было много, но не все они годились для экранизации из-за краткости и отсутствия лиричности, а во многих был слишком простой, «солдатский» юмор. И как-то ему попалась на глаза пьеса Евгения Шварца с названием «Сказка о храбром солдате», написанная ещё в 1946-м году для кукольного театра.

Слева памятник Воину-освободителю в Трептов-парке, справа кадр из фильма «Марья-искусница»

Режиссёр попросил Шварца переработать её в сценарий, что тот и сделал. Правда, руководство киностудии имени Горького, где планировали снимать ленту, решило не акцентировать внимание на солдате, поэтому название изменили на «Марья-искусница» в честь главной героини.

У «Сказки о храбром солдате» вообще была непростая судьба — почему-то она очень не нравилась худсоветам, что театральному, что киношному. В Театре юного зрителя ей поставили клеймо «мрачная, громоздкая и художественно неполноценная» и через два года исключили из репертуара, а худсовет киностудии требовал добавить русского фольклора и подчеркнуть, что сказка рассчитана на советских детей. Шварц не совсем понимал, что имеется ввиду, раздражался, что Роу идет на поводу у худсовета, но переписывал сюжет до тех пор, пока сценарий не утвердили. Акцентировать внимание на солдате не стали, и фильм получил название «Марья-искусница».

«Марья искусница» (1959 год) стала первым фильмом- сказкой про солдата на советском киноэкране и вторым после мультфильма «Сказка о солдате» (1948 год), причем образы солдата в них чем-то похожи, базируясь на стереотипном описании солдата в русских сказках Образ русского солдата в кино-сказках и мультфильмах

Солдат в русских народных сказках одет в мундир (шинель), фуражку и сапоги. За плечами у него ранец. Вооружён он или ружьём или тесаком. Солдат имеет крученые усы и курит трубку. Едой ему служат сухари. Любимым музыкальным инструментом солдата является барабан. И Солдат этот часто имеет дело с разнообразной нечистью, но всегда эту нечисть побеждает

Слева солдат из фильма «Марья искусница» (1959 год), справа солдат из мультфильма «Сказка о солдате» (1948 год)

В преддверии съёмок Александр Роу проб почти не проводил. Он часто работал с одними и теми же актёрами, так что на главные роли пригласил знакомых: Михаила Кузнецова (солдат), Анатолия Кубацкого (подводный царь Водокрут), Сергея Троицкого (казначей Алтын Алтыныч), Александра Хвылю (молчальник), Веру Алтайскую (тётушка Непогодушка).

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз костюма Водяного/Водокрута. Костюм водяного из темной шерсти, борода, шевелюра и лицо — зеленые, сапожки болотного оттенка. Справа Анатолий Кубацкий — Водокрут XIII, подводный царь

Всех эти исполнителей Роу хорошо знал по предыдущим совместным фильмам и почти все они появятся и в следующих сказках Роу.

Конечно же, получил роль и постоянный актёр Роу Георгий Милляр. Это был уникальный тандем, благодаря которому в советском кино появился фееричный ряд сказочных персонажей, сыгранных Милляром: пугающих, но комичных. В «Марье-искуснице» Георгий Милляр стал придворным подхалимом Кваком, выслужившимся в люди из простых лягушек.

Георгий Милляр — Квак, придворный Водокрута

Георгий Милляр всегда очень ответственно подходил к съёмкам. Почти все время, пока снимался фильм, Милляр ходил зелёным — краска, которой ему красили лицо и голову, была на основе плохо отмывающейся зелёнки. Чтобы гримёрам легче было превращать его в Квака, он сбрил не только волосы, но и брови.

Слева: Муллер Нора Владимировна. Эскиз костюма Квака: зеленые штаны, мундир зеленый с золотыми эполетами; кулон в форме рака; эскиз головного убора и жилетки. Справа Георгий Милляр — Квак, придворный Водокрута

Большие ласты, в которых Георгию Милляру приходилось и бегать, и падать на колени, актёр выбрал сам, игнорируя рекомендации гримёров подобрать более удобную обувь. «Квакающие» реплики персонажа — тоже идея Милляра, ставшая неожиданностью для съёмочной группы. В ответ на похвалу в свой адрес актёр произносил с гордостью: «Ква-квалификация!»

Оказались на съёмочной площадке и два новых лица: Нинель Мышкова, ставшая Марьей-искусницей, и школьник Витя Перевалов, изобразивший её сына Ваню.

Для Нинель Мышковой сниматься в сказках было не впервой, она уже успела посотрудничать с Александром Птушко в «Садко» (1952) и «Илье Муромце» (1956), где она сыграла роли Ильмень-царевны и Василисы.

Слева: Муллер Нора Владимировна. Эскиз костюма Марфы/Марьи. Белая блуза с орнаментом на плечах, синий сарафан с золотой узорной отделкой, белый передник поверх сарафана с красным кантом по нижней линии (его потом из фильма убрали), на голове — платок из расшитой ткани. Яркие красные ботинки с узкими высокими мысками.Справа Нинель Мышкова — Марья-искусница

«Гордость каждой сказки — это безупречная главная героиня. Скромная невинная русская девушка практически всегда одета в голубой сарафан, возможно, отсылающий к голубой далматике Богородицы как символу чистоты. Это и Настенька из «Морозко», и Варвара-краса, и Марья-искусница. Иногда эти наряды перемежаются с одеяниями в красно-белой гамме, приближая героинь к русскому народному костюму».

Екатерина Шубная «Сарафан с позументами и сапоги-скороходы»

Вот и в этой сказке Марья -искусница одета в голубой наряд

Нинель Мышкова — Марья-искусница

Как и полагается замужней женщине (вдове), Марья (Нинель Мышкова) заплетает две косы, а после прячет волосы под кокошником и платком. Кстати, на актрисе оригинальный олонецкий кокошник, расшитый речным жемчугом и бисером начала XIX века.

Нинель Мышкова — Марья-искусница

Десятилетнему Виктору Перевалову «Марья-искусница» открыла двери в большое кино. На роль Иванушки его выбрали из сотни претендентов, и это было его третье появление на экране. Перед съёмками Вите обрили голову под парик, подогнали костюм и сказали приходить на площадку через три дня. За эти три дня ленинградский мальчик успел страшно обгореть под ялтинским солнцем! Парик, грубая льняная рубаха и котомка на обгоревших плечах оставили незабываемые впечатления. Актёр рассказывал, что ему приходилось постоянно сдерживать слёзы и только на сценах с мамой он отводил душу — там плакать полагалось по сценарию.

Виктор Перевалов — Иванушка

Съёмки проходили в Москве, где в павильонах киностудии им. Горького сняли сцены внутри помещений, и в Ялте, где отсняли натурные сцены. Там же, в Ялте, создавался и подводный мир, обитель Водокрута — стены ялтинского ущелья покрасили синей и коричневой краской и поставили декорации, а вход в царство, сцены колдовства и эпизоды с превращением Водокрута были сделаны при помощи комбинированных съёмок.

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Таинственное озеро. Справа кадр из фильма

Галей Евгений Михайлович Эскизы декорации для комбинированных съемок. Марья-искусница в Подводном Царстве

Кадр из фильма. Комбинированные съемки

Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Тронный зал. В фильме тронный зал сделали более красным, украсив кораллами. Справа кадр из фильма. Подводное царство

Кадр из фильма. Тронный зал. Комбинированные съемки

Никита Кондратьев — подводный петух Красивец, главный хранитель взбесившегося рака. В Тронном зале

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. В дремучем лесу Справа кадр из фильма

Слева: Галей Евгений Михайлович Эскиз декорации для комбинированных съемок. Поляна мухоморов. Справа кадр из фильма

Александр Роу, задумав «Марью-искусницу», обращался не только к юной аудитории, но и ко взрослым. В отличие от коллег-кинематографистов, считавших, что поскольку сказка подразумевает чудеса, то и сама атмосфера должна быть сказочной, ирреальной, Роу полагал, что подлинная душа сказки — в сочетании волшебного и реального, фантастического и действительного.

И именно поэтому на экране зрители видят настоящий лес и живых зверей, а диалоги персонажей построены как бытовые, обыденные, а не пафосно-надуманные.

Кстати, когда фильм только вышел, многие отметили отличную «игру» животных, а уж сегодня, когда зверей в кинолентах создают с помощью компьютерной графики, забавные белка, заяц, медведи смотрятся как нечто из ряда вон выходящее. Между тем, это потребовало огромной подготовки: заяц-барабанщик «учился играть» около четырёх месяцев, а на то, чтобы подготовить к съёмкам медвежат, ушло около трёх месяцев.

Кадр из фильма

«Марью-искусницу» зрители увидели весной 1960 года. Для Александра Роу сказка стало очередной вехой: аудитория приняла её с восторгом, критики назвали лучшей в фильмографии режиссёра. Но сам Роу на этом не остановился и продолжил создавать волшебные истории, подавляющее большинство которых сегодня входят в золотой фонд советского кино.