Среда обитания — элемент мира, используемый живыми организмами для существования.

Она имеет определённые условия и факторы, к которым должны приспосабливаться организмы, живущие в этой области.

Есть 4 вида:

- Наземно-воздушный

- Почвенный

- Водный

- Организменный

По одной теории первые организмы образовались 3,7 млрд лет назад, по другой — 4,1 миллиарда. Первые формы жизни появились в воде.

Поверхность Земли на 71% залита водой, которая очень важна для жизни на планете в целом.

Без воды не смогут существовать растения, животные. Это удивительная жидкость, которая может находиться в трех пребываниях. Вода — часть всего, некоторый её процент содержится в атмосфере, почве и живых организмах, минералах, влияет на погодные условия и климат.

Она имеет способность запасать тепловую энергию, благодаря чему не происходят резки перепады температуры на прибрежных участках.

В водной среде ограниченные ресурсы как света, так и кислорода. Количество воздуха может пополняться главным образом с помощью фотосинтеза. Показатель кислорода напрямую зависит от глубины толщи воды, т.к. свет не проникает ниже 270 метров. Именно там растут красные водоросли, поглощающие рассеянные лучи солнца и переделывающие их в кислород. Благодаря давлению на разных глубинах, организмы могут жить на определенных уровнях.

На то, какие существа живут в воде, большое влияние оказывают:

- температура воды,

её кислотность и плотность; - подвижность (приливы и отливы);

- минерализация;

- световой режим;

- газовый режим (процент содержания кислорода).

В водной среде живет огромное множество представителей разнообразных видов животных и растений. Млекопитающие могут проживать как на суше, так и в воде. Из пресноводных можно выделить таких, как гиппопотам, использующий воду в целях охлаждения, амазонский дельфин, проживающий в руслах реки Амазонки, ламантин, который может обитать как в соленых, так и в пресных водах.

К морским млекопитающим относятся киты, самые большие животные на планете, белые медведи, проводящие не всю жизнь в воде, но значительную часть; морские львы, выходящие на берег ради отдыха.

Из пресноводных амфибий можно выделить различные виды:

тритонов;

саламандр;

лягушек;

червяг, раки, омары, и многих других.

Земноводные не живут в солёной воде из-за того, что их икра погибает даже в слабосолёных водоемах, а амфибии обитают там же, где и размножаются, хотя исключения из правил есть.

Так же лягушки не могут жить в солёной воде из-за того, что у них очень тонкая кожа, и соли вытягивают влагу из амфибии, вследствие чего она погибает. Пресмыкающиеся населяют как пресные, так и солёные воды. Там проживают некоторые виды ящериц, змей, крокодилов и черепах, приспособившихся к данной среде.

растения водной среды фото

Для рыб водная среда — это их дом.

Они могут обитать в соленоватой либо пресной воде. Многие насекомые, такие как комары, стрекозы, водомерки, водяные пауки и им подобные обитают в водной среде.

Так же здесь присутствует большое количество растений. В пресноводных водоемах растет озерной камыш (по заболоченным берегам), кувшинка (болота, пруды, заводи), аир большой (на мелководье). В соленой воде по большей части растут водоросли и морские травы (посидония, взморник).

Помимо многоклеточных животных в воде обитаю и простые одноклеточные. Планктон или «блуждающий» не может самостоятельно передвигаться. Именно поэтому его переносит течение как солёных, так и пресных водоемах. В понятие планктона входят как растения (фитопланктон), живущие на поверхности ради солнечного света, так и животные (зоопланктон), обитающие во всей толще воды. Здесь есть и амёбы, одноклеточные одиночки, проживающие везде, где есть вода.

Многим организмам приходилось приспосабливаться к жизни в водной среде. У выдры перепончатые лапы, позволяющие быстро плавать, ноздри и уши, закрывающиеся при погружении в воду, и водоотталкивающий мех.

Форма тела играет большую роль. Она должна быть обтекаемой, чтобы избежать какое-либо трение. Такой хвост как у бобра и утконоса тоже может помочь в передвижении. У водоплавающих птиц перья смазываются специальной железой, чтобы «одежда» не промокала.

- Вода с высоким содержание метана может гореть

- Самые большие запасы пресной воды находятся в ледниках

- 85% заболеваний переносятся с помощью воды.

Вода — самый важный источник в нашей жизни. Без нее Земля была бы подобна другим планетам. Не смотря на это она таит в себе большие опасности, выраженные как в заболеваниях, так и в обитателях, её населяющих.

Водная среда обитания

Содержание:

- Характерные особенности водной среды обитания

-

Основные абиотические факторы водной среды

- Температурный режим

- Плотность и вязкость воды

- Прозрачность и световой режим водной среды

- Соленость воды

- Кислород

- Углекислый газ

- Кислотность воды

- Экологические группы организмов водной среды

- Обитатели и животные

Характерные особенности водной среды обитания

Определение

Среда обитания — часть природного мира, окружающая живые организмы биосферы и оказывающая на них какое-либо воздействие.

Начальная среда жизни — вода. В водной среде обитания зародилась жизнь. В процессе исторического развития и адаптации большинство организмов заселили наземно-воздушную среду. Данный процесс привел к образованию наземных растений и животных. Благодаря эволюции, эти организмы адаптировались к новым условиям жизни.

Определение

Водная среда обитания является водной оболочкой Земли, которая носит название «гидросфера» и включает в себя все океаны, моря, воды, реки, водопады и другие источники с водой.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Среда, в которой обитают организмы, подвержена воздействию разнообразных факторов, склонных к изменениям. Организмы обладают способностью отражения в себе параметров окружающей среды. Жизнь вышла из воды на сушу. В процессе развития живые организмы преобразовывают литосферу, представляющую собой верхний слой суши. В результате таких процессов были образованы почвы, которые стали третьей средой обитания. Виды особей отличаются по типу энергии и обмену веществ, который необходим для их нормального развития.

Внешние факторы по-разному влияют на жизнь организмов, обитающих в воде. Исходя из данного принципа, в биологии факторы бывают:

- первостепенными;

- второстепенными.

Наиболее важными факторами являются:

- механические и динамические параметры дна и воды;

- температурные показатели;

- уровень освещенности;

- количество веществ, взвешенных и растворенных в воде.

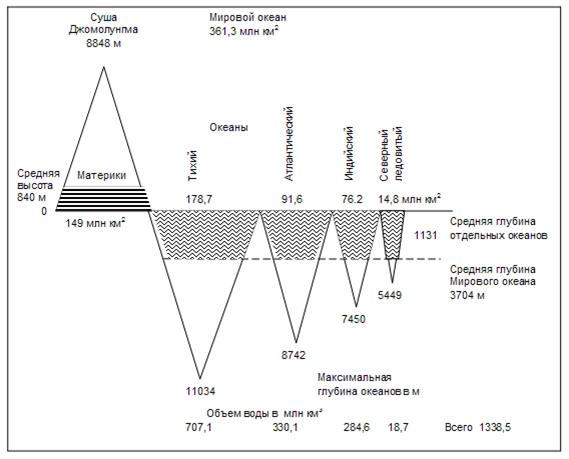

Водная среда обитания в виде гидросферы составляет около 71% от всей площади Земли. Объем воды равен около 1,46 миллиардов кубических километров, 95% от которого составляет Мировой океан. Пресная вода включает 85% ледниковой и 14% подземной. Свыше 0,6% от общего объема воды составляют такие образования, как озера, пруды, водохранилища, болота, реки и ручьи. Примерно 0,35% воды находится в почве и атмосфере.

Жизнедеятельность живых организмов определяется физическими свойствами воды. Большим значением обладают термические свойства:

- большая теплоемкость;

- низкая теплопроводность;

- высокая скрытая теплота испарения и плавления;

- свойство расширяться перед замерзанием.

Вода является хорошим растворителем. Благодаря этому свойству, она насыщена неорганическими и органическими веществами, составляющими рацион питания обитателей водной среды. Вещества транспортируются внутри организмов за счет воды, происходит выделение продуктов распада.

С помощью высокого поверхностного натяжения вода может удерживать на поверхности объекты живого и неживого типа, заполняет капилляры, что позволяет наземным растениям питаться. За счет прозрачности воды обеспечиваются условия для протекания процессов фотосинтеза на большой глубине.

К минусам водной среды модно отнести:

- небольшую концентрацию кислорода;

- низкий уровень освещенности;

- относительно высокое давление, которое повышается по мере погружения.

Преимущества водной среды заключаются в следующем:

- относительная стабильность среды с точки зрения перепадов температуры и давления;

- среда более просторна по сравнению с почвенной средой;

- плотность воды, что делает ее фактически экзоскелетом для определенных видов живых организмов;

- защита обитателей от ультрафиолетового излучения.

Основные абиотические факторы водной среды

Жизнь и развитие водных организмов определяются характеристиками водной среды. В этих процессах огромное значение имеют ключевые абиотические факторы:

- температурный режим;

- плотность и вязкость;

- прозрачность и световой режим;

- соленость водной среды;

- кислород;

- углекислый газ;

- кислотность водной среды.

Температурный режим

В современном описании Мировой океан характеризуется сравнительно небольшими перепадами температуры от — 2 до + 36 градусов. Пресные внутренние водоемы, характерные для умеренных широт, обладают температурой на поверхности от – 0,9 до +25 градусов.

Примечание

В виде исключения можно рассмотреть термальные источники, которые могут быть теплыми, горячими и кипящими с температурой до +100 градусов.

Благоприятным принято считать такой температурный режим, при котором отсутствуют чрезмерно высокие температуры, приводящие к свертыванию белков, а также не характерны слишком низкие температуры, при которых не возможны ферментные процессы.

Плотность и вязкость воды

Вода по плотности превосходит аналогичные характеристики воздуха в 800 раз. В связи с этим водные растения достаточно слабо, либо вообще не развивают механическую ткань, предназначенную для повышения прочности организма. Таким образом, достигается хорошая эластичность стеблей растений, способных достаточно просто изгибаться.

Представители водных растений в большинстве своем характеризуются плавучестью и способностью сохранять взвешенное состояние, находясь в толще воды. В процессе они то поднимаются ближе к поверхности, то погружаются на глубину. Покровы многих водных животных защищены специальной слизью, что позволяет существенно снизить трение при их передвижении под водой. Также обитатели водной среды обладают обтекаемой формой тела.

В зависимости от глубины меняется давление, которое испытывают на себе организмы. С увеличением глубины водной среды на 10 метров, давление повышается на 1 атм. Глубоководные животные обладают рядом приспособлений, позволяющих им существовать в условиях высокого давления до 1000 атм. Обитатели поверхности воды не сталкиваются с подобными нагрузками.

Прозрачность и световой режим водной среды

Данные факторы в природе оказывают особо сильное влияние на растения, для которых характерен фотосинтез. В том случае, когда вода в водоеме мутная, растения перемещаются на поверхностный слой водной среды. Если степень прозрачности воды достаточна, то растительные организмы обитают на значительной глубине.

Такая специфика, как мутность воды, обеспечивают большие массы взвешенных в ней частиц в виде минеральных веществ, включая глину и ил, и микроскопических организмов. Данные факторы являются барьером для проникновения солнечного света.

Световой режим определяется снижением освещенности по мере увеличения глубины. При разной длине волны лучи солнечного света характеризуются неодинаковым поглощением:

- с высокой скоростью поглощаются лучи красного спектра;

- сине-зеленые лучи способны проникать на большую глубину.

При увеличении глубины среда меняет окрас:

- зеленоватый;

- зеленый;

- голубой;

- синий;

- сине-фиолетовый;

- постоянный мрак.

Таким образом, определяется зависимость цвета водорослей. Организмы с зеленым окрасом сменяются бурыми и красными, чьи пигменты обладают большей приспособленностью к среде, чтобы улавливать солнечные лучи с более короткими длинами волн.

Соленость воды

Мировой океан включает в состав совокупность практически всех элементов, которые встречаются на планете.

Определение

Массу веществ минерального происхождения в граммах, которые растворены в 1 литре воды, называют соленостью.

Соленость измеряют в промилле, что определяет содержание 1 грамма минералов в 1 литре воды.

Для морей характерно превышение испарения над осадками и стекающими в них пресными водами с материков. Соленость в этом случае составляет до 40-45 промилле, что является высоким значением. В том случае, когда объем осадков и стоков превышает объем испаряющейся воды, вода становится пресной. В условиях подземных источников с водой, соленость которой превышает 270 Ко, невозможна жизнь.

Примечание

В среднем соленость воды составляет примерно 35 промилле, то есть один литр воды содержит примерно 35 грамм растворенных солей, в том числе хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Явление осмоса напрямую связано с соленостью водной среды.

Определение

Осмос представляет собой одностороннюю диффузию веществ, которые растворены в воде, через клеточную полупроницаемую мембрану.

Клеточные мембраны отличаются достаточно высокой проницаемостью для воды и практически не проницаемы для веществ, которые растворены в клеточном соке. Уникальным механизмом осморегуляции обладают рыбы, обитающие в водоемах с пресной и морской водой. Так как осмотическое давление внешней среды и внутри тела отличается, в организм постоянно поступает вода, что заставляет гидробионтов пресных вод удалять ее интенсивно. В связи с этим, организмы характеризуются ярко выраженными механизмами осморегуляции. Соли в тканях морских организмов и в окружающей среде характеризуются схожей концентрацией. Исходя из таких условий, у них не развиты осморегуляторные функции в той степени, как у обитателей водоемов с пресной водой, что послужило препятствием к распространению морских организмов в пресной среде обитания.

Кислород

Водная среда в определенной степени насыщена кислородом. Он попадает в воду двумя способами:

- из атмосферы;

- в результате фотосинтеза зеленых растений.

Животные отличаются в зависимости от потребности в кислороде. К примеру, особенностью форели и гольяна является чувствительность к нехватке кислорода. В связи с этим данные виды обитают в хорошо перемешиваемых водах с быстрым течением и низкой температурой. Плотва, ерш, карась неприхотливы к данному фактору, а личинки комаров хирономид и малощетинковые черви трубочники живут на большой глубине в условиях практически полного отсутствия кислорода. Если температура воды понижается, то кислород, как и другие газы, растворяется лучше.

Углекислый газ

Растворение углекислого газа в воде по сравнению с кислородом происходит в 35 раз интенсивнее в условиях температуры 0 градусов. Концентрация углекислого газа в водной среде практически в 700 раз превышает его содержание в атмосфере, откуда он попадает в воду.

Углекислота по большей части представлена в водной среде в виде карбонатов и гидрокарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов. Благодаря углекислому газу, реализован процесс фотосинтеза у водных растений. Также он необходим для образования известковых скелетных залежей беспозвоночных животных.

Кислотность воды

Кислотность водной среды характеризуется водородным показателем pH. Величина является отрицательным десятичным логарифмом концентрации ионов водорода в водной среде при температуре в 22 градуса, рассчитывается в молях на литр. Для анализа используют универсальную индикаторную бумагу. Исходя из полученных данных, она может быть:

- кислой (рН<7);

- нейтральной (рН=7);

- щелочной (рН>7).

По мере увеличения глубины кислотность воды повышается. Большая часть видов пресноводных рыб обитают в среде с кислотностью со значением водородного показателя от 5 до 9. Если pH менее 5, такие условия могут привести к массовой гибели рыб. В том случае, когда pH более 10, на гибель обречены все рыбы и многие животные.

Экологические группы организмов водной среды

Водная среда обитания отличается специфическими условиями жизни. Организмы распределяются в воде в зависимости от температуры, света, водных течений, давления, растворенных газов, солей. Морские и континентальные воды обладают различными условиями жизни. Морская вода представляет собой более благоприятную среду, которая близка к физиологическому раствору. Водоемы континентов менее благоприятны для организмов. Выделяют основные экологические группы организмов водной среды:

- Бентос представляет собой организмы, прикрепленные к грунту, лежащие на нем или обитающие в толще осадков (фитобентос, бактериобентос и зообентос).

- Перифитон в виде животных и растений, для которых характерно прикрепление или удержание на стеблях и листьях растений, либо любых поверхностях, которые возвышаются над дном и плавают по течению воды.

- Планктоном называют растительные или животные организмы, которые свободно плавают в водной среде.

- Нектон представляет собой активно перемещающиеся в воде организмы, которые отличаются обтекаемой формой тела, не связанные с дном. К ним относят кальмаров, рыб, китов, ластоногих и других обитателей водной среды с характерными особенностями.

- Нейстон в виде микроорганизмов, растений и животных, местом обитания которых является поверхность воды, расположенная между водной и воздушной средами. Примерами являются бактерии, простейшие, водоросли, личинки.

- Плейстоном называют гидробионты, которые частично находятся в воде и над ее поверхностью. К данной группе относят парусников, сифонофоров, ряску и членистоногих.

Примечание

Многие виды организмов обитают в реках. Их называют потамобионтами.

Обитатели и животные

В воде обитают многие организмы. В процессе жизнедеятельности они поглощают необходимые вещества в виде пищи, воды и газов. Таким образом, при всем разнообразии водных организмов для каждого из них характерно наличие определенных приспособлений к особенностям обитания в водной среде. Такие особенности определяют физические и химические свойства воды.

В толще воды стабильно парят мелкие растения и животные, для которых характерно взвешенное состояние. Они могут парить, благодаря не только выталкивающей силе воды из-за ее физических свойств, но и наличию особых приспособлений у самих организмов, к примеру, многочисленных выростов и придатков, с помощью которых поверхность тела увеличивается, что повышает трение об окружающую жидкость.

Тела таких животных, как медуз, характеризуются плотностью, близкой к плотности воды. Они обладают специальной формой тела в виде парашюта, чтобы удерживаться в толще воды.

Активные пловцы такие, как рыбы, дельфины и тюлени, имеют веретенообразную форму тела и конечности в виде ласт. Кроме того, такие организмы достаточно легко перемещаются в воде, благодаря внешним покровам с особым строением и свойством выделять специальную смазку, представляющую собой слизь, снижающую трение о воду.

Вода отличается достаточно высокой теплоемкостью, то есть способностью запасать и удерживать тепло. Данный фактор исключает резкие температурные перепады, что не характерно для суши. Водоемы, глубина которых велика, обладают низкой температурой. Организмы способны жить даже в таких условиях за счет специальных приспособлений, образованных, благодаря стабильной температуре. Огромные океанские глубины являются средой обитания некоторых животных. Растения же приспособлены к жизни только в верхнем слое воды, куда проникает солнечный свет, необходимый для фотосинтеза.

Приспособления для дыхания обитателей водной среды:

- Животные, обитающие в водоемах, дышат кислородом, который растворен в воде. Процесс данного характера обеспечен наличием особых органов дыхания, необходимых для извлечения кислорода из воды, которые называют жабрами. Жабры есть у рыб, головастиков лягушек и тритонов, жаберных моллюсков.

- В том случае, когда животный организм обитает в воде и дышит воздухом атмосферы, для него характерны специальные приспособления в виде трахей. Так дышат жуки-плавунцы, водяные скорпионы.

- Некоторые из животных используют воздух из тканей водных растений, например, водяной ослик.

- Дыхание легочных моллюсков таких, как большой прудовик и катушка, осуществляется путем поглощения атмосферного воздуха с помощью мантийной полости, которая играет роль легкого. Эти организмы регулярно поднимаются на поверхность воды и в процессе передвижения с нижней стороны поверхностной пленки засасывают атмосферный воздух через единственное дыхательное отверстие.

- Некоторым видам приходится выживать в условиях недостатка кислорода в водной среде. К примеру, личинки комаров-дергунов или звонцов, которых называют мотылем, накапливают кислород путем его прочного связывания по средствам гемоглобина в крови.

- Малоподвижные животные перемещают водные массы вокруг своего тела, чтобы обеспечить приток кислорода к организму. Такой способ дыхания является отличительной чертой двустворчатых моллюсков и ракообразных пиявок.

Способы передвижения животных в водной среде:

- плавники и хвосты у рыб;

- хвосты и не широкие плавники у личинок лягушек;

- лапы с перепонками у водоплавающих птиц;

- веслообразные лапы у насекомых;

- конечности с коготками позволяют ползать по дну личинкам некоторых насекомых, водяному пауку, водным клещам;

- волнообразно сокращая мускулы тела, перемещаются брюхоногие моллюски;

- за счет скольжения движутся в воде водомерки и вертячки.

Организмы, обитающие в водной среде, обладают разными приспособлениями, с помощью которых питаются:

- моллюски отцеживают пищу в мантийной плоскости с помощью системы ресничек;

- благодаря волоскам, покрывающим челюстные щупики и конечности, личинки поденок улавливают частицы пищи, используя своеобразную «ловчею сеть»;

- ракообразные обладают конечностями в виде клешней, которыми хватают корм, и ногочелюстями, чтобы удерживать пищу;

- личинки стрекоз используют нижнюю челюсть в виде особого органа, который называют маской, чтобы захватывать добычу.

Водная среда определяет в силу каких-то особенностей форму тела животных:

- обитатели водоемов с быстрым течением обладают уплощенным или веретенообразной легко обтекаемой формой тела;

- животные, которые живут в стоячей воде, имеют не обтекаемое и короткое тело.

Водные животные характеризуются наличием определенных приспособлений, обеспечивающих их характер защиты. К примеру, водяной скорпион напоминает сухой лист, чехлики ручейников сформированы в виде веточек, скопления песчинок, плодов ольхи. К другим распространенным приспособлениям относят прочные «домики», выполняющие функцию укрытия. У моллюсков это раковины, а у ракообразных — внешний панцирь.

Водная среда обитания

Обитателей водной среды называют гидробионтами.

Водную среду обитания следует считать колыбелью жизни на планете Земля. Жизнь начала развиваться в воде, здесь происходили первые этапы эволюции, позже организмы стали осваивать сушу.

Водная среда не уступает наземно-воздушной в разнообразии локальных условий. Одни моря теплые, другие холодные. Есть пресные реки и соленые океаны. Жизнь в глубинах сильно отличается от таковой в прибрежных водах.

С другой стороны, у водной среды обитания есть общие характерные для нее физические особенности, резко отличающие ее от наземно-воздушной:

- Вода более плотная среда, чем воздух.

- В воду плохо проникает солнечный свет.

- В воде плохо растворяется кислород.

- С глубиной сильно возрастает давление.

- Вода обладает хорошей теплоемкостью.

- Вода может быть соленой и пресной.

Эти свойства накладывают свой отпечаток на особенности эволюции и способы приспособления гидробионтов к жизни в мировом океане и континентальных водах.

Из-за плотности воды у организмов появляется возможность обитать не только на дне, также в водной толще. При этом одни виды приспособились к пассивному парению в водных слоях, другие стали активно плавать. Первых называют планктоном, вторых – нектоном. Обитателей дна – бентосом.

Планктон мелкий, легкий, организмы стараются увеличить свою поверхность без увеличения массы. Такие адаптации позволяют парить, зависать в воде, увеличивают плавучесть. Примеры планктонных организмов: мелкие рачки, медузы, простейшие, одноклеточные и колониальные водоросли, личинки рыб.

Нектон, чтобы активно плавать в плотной среде, должен иметь торпедовидную, обтекаемую, сплющенную форму тела, хорошо развитые мышцы. Большинство рыб являются типичным примером представителей нектона. Сюда же следует отнести кальмаров, китообразных, черепах.

Среди бентоса нередко встречаются неподвижные и малоподвижные формы животных, чего нет на суше. Это связано с тем, что донные обитатели могут питаться планктоном, который приносится им течениями и током воды, который сидячие животные могут создавать сами.

Многие гидробионты используют фильтрационный способ питания – отцеживание взвешенных в воде органических веществ и мелких организмов.

Морское дно называют бенталью. В зависимости от глубины выделяют различные зоны бентали, так как условия жизни в них сильно различаются. Так бентос прибрежной зоны (сублиторали) в связи с наличием света, тепла, большого количества органических веществ, низкого давления имеет иные экологические свойства по сравнению с бентосом океанического дна (абиссали), где биомасса и биоразнообразие сведены к минимуму.

Из-за того, что вода сильно отражает и поглощает солнечный свет, он проникает вглубь не больше чем на 200 метров. Поэтому фотосинтез возможен лишь в поверхностных слоях. В воде распространены водоросли. Более сложно-устроенные прикрепляются ко дну, однако не имеют опорной системы, так как в ней нет нужды. Сама вода как плотная среда поддерживает таллом.

У животных-гидробионтов лучше развит слух, чем зрение. Это связано с тем, что на дальние расстояния в воде звук распространяется лучше, чем свет. Зрение используется для ориентации на близком расстоянии. Нередко встречается эхолокация – способность воспринимать отраженные звуковые волны (дельфины). Есть рыбы, которые для ориентации в пространстве генерируют электрические импульсы и воспринимают их отражение.

В воде мало кислорода, так как он плохо в ней растворяется. Вероятно это послужило ограничением на дальнейшую эволюцию животных в воде. Более сложное строение систем органов, высокая активность, теплокровность смогли возникнуть на суше. В воздухе кислорода в десятки раз больше, чем в воде, и животные смогли ускорить свой энегообмен.

В водной среде с глубиной условия сильно изменяются. Свет сюда не проникает, кислорода совсем мало, а давление сильно возрастает из-за плотности воды. Видовое разнообразие и биомасса сокращаются. Животные, которые перемещаются в водной толще вертикально, могут переносить большие перепады давления. Однако большинство животных приспособлены к определенным глубинам и стенобатны (адаптированы к узкому диапазону изменения давления).

Высокая теплоемкость водной среды (она медленно нагревается и медленно остывает) обеспечивает сглаженный температурный режим, как в зависимости от времени суток, так и сезона года. В наземно-воздушной среде в сходных широтах перепады температуры больше. Многие водные обитатели стенотермны (приспособлены к узкому диапазону температур).

Большинство гидробионтов приспособлено к определенной солености воды, так как осмотическое давление в клетках их тела зависти от концентрации солей в окружающей среде. Изменение солености среды и как следствие нарушение клеточного осмотического давления может привести к гибели организма. Независимость от концентрации солей в воде имеется в основном у вторичноводных животных (насекомых, млекопитающих) и организмов, населяющих переходные зоны между солеными и пресными водами.

Среда обитания организмов постоянно подвергается воздействию различных изменчивых факторов. Организмы способны отражать в себе параметры окружающей среды. В ходе исторического развития живыми организмами были освоены три среды обитания. Вода — первая из них. В ней жизнь зародилась и миллионы лет развивалась. Наземно-воздушная – вторая среда, в которой животные и растения возникли и адаптировались. Постепенно преобразуя литосферу, которая является верхним слоем суши, они создали почву, ставшую третьей средой обитания.

Каждый вид особей, обитающих в определенной среде, характеризует свой тип энергии и обмена веществ, сохранение которого важно для его нормального развития. При состоянии среды, грозящем организму нарушением баланса обмена энергии и веществ, организм либо изменяет свое положение в пространстве, либо переводит себя в более благоприятные условия, либо меняет активность обмена.

Водная среда обитания

Не все факторы играют равноценную роль в жизни водных организмов. По этому принципу их можно разделить на первостепенные и второстепенные. Важнейшие из них — это механические и динамические характеристики донного грунта и воды, температура, свет, взвешенные и растворенные в воде вещества и некоторые другие.

Факторы водной среды

Водная среда обитания, так называемая гидросфера, занимает до 71% площади всей планеты. Объем воды составляет почти 1,46 млрд. куб. км. Из них 95% — это Мировой океан. Пресная вода состоит из ледниковой (85%) и подземной (14%). Озера, пруды, водохранилища, болота, речки и ручьи занимают немногим более 0,6% от общего количества пресной воды, 0,35% заключено в почвенной влаге и атмосферных парах.

Водная среда обитания населена 150 тысячами видов животных (а это 7% от всех живых существ Земли) и 10 тысячами видов растений (8%).

В районе экватора и тропических зон мир животных и растений наиболее разнообразен. При удалении от этих поясов в северном и южном направлении качественный состав водных организмов становится беднее. Организмы Мирового океана сосредоточены преимущественно у берегов. Жизнь практически отсутствует в открытых водах, расположенных вдали от берегов.

Свойства воды

Физические свойства воды определяют жизнедеятельность в ней живых организмов. Среди них, прежде всего, важны термические свойства. К ним можно отнести большую теплоемкость, низкую теплопроводность, высокую скрытую теплоту испарения и плавления, свойство расширения перед замерзанием.

Вода — превосходный растворитель. В растворенном состоянии все потребители поглощают неорганические и органические вещества. Водная среда обитания способствует транспортировке веществ внутри организмов, продукты распада также выделяются с водой.

Высокое поверхностное натяжение воды удерживает на поверхности живые и неживые объекты и наполняет капилляры, за счет чего наземные растения питаются.

Прозрачность воды способствует фотосинтезу на больших глубинах.

Экологические группы организмов водной среды

- Бентос — это такие организмы, которые прикреплены к грунту, лежат на нем или живут в толще осадков (фитобентос, бактериобентос и зообентос).

- Перифитон – животные и растения, которые прикреплены либо удерживаются за стебли и листья растений или за любые поверхности, возвышающиеся над дном и плавающие по течению воды.

- Планктон – свободно плавающие растительные или животные организмы.

- Нектон – активно плавающие организмы с обтекаемыми формами тела, не связанные с дном (кальмары, рыбы, киты, ластоногие и т.д.).

- Нейстон — микроорганизмы, растения и животные, обитающие у поверхности воды между водной и воздушной средами. Это бактерии, простейшие, водоросли, личинки.

- Плейстон — гидробионты, частично находящиеся в воде, а частично над ее поверхностью. Это парусники, сифонофоры, ряска и членистоногие.

Обитателей рек называют потамобионтами.

Водная среда обитания характеризуется своеобразными условиями жизни. На распределение организмов большое влияние оказывают температура, свет, водные течения, давление, растворенные газы и соли. Условия жизни в морских и континентальных водах резко отличаются. Морская вода является более благоприятной средой, близкой к физиологическому раствору. Континентальные воды для их обитателей менее благоприятны.

А.С. Степановских

Экология. Учебник для вузов

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 703 с.

Содержание статьи:

- 1 5. Основные среды жизни

- 1.1 5.1. Водная среда жизни

5. Основные среды жизни

5.1. Водная среда жизни

Общая характеристика. Гидросфера как водная среда жизни занимает около 71% площади и 1/800 часть объема земного шара. Основное количество воды, более 94%, сосредоточено в морях и океанах (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Мировой океан в сравнении с сушей (по Н. Ф. Реймерсу, 1990)

В пресных водах рек, озер количество воды не превышает 0,016% общего объема пресной воды.

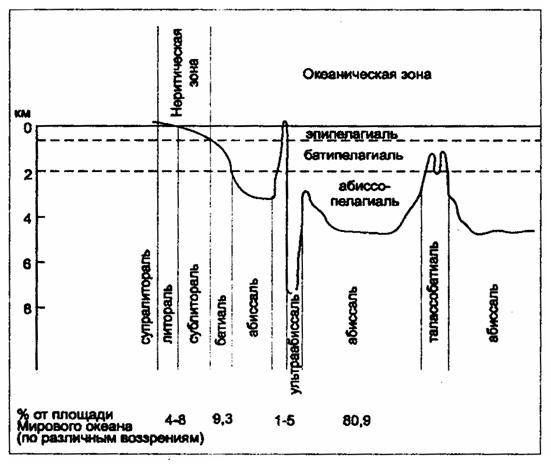

В океане с входящими в него морями прежде всего различают две экологические области: толщу воды — пелагиаль и дно — бенталь. В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону — область плавного понижения суши до глубины 200 м, батиальную — область крутого склона и абиссальную зону — океанического ложа со средней глубиной 3—6 км. Более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа (6—10 км), называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Часть берега выше уровня приливов, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Открытые воды Мирового океана также делятся на зоны по вертикали соответственно зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Вертикальная экологическая зональность океана

(по Н. Ф. Реймерсу, 1990)

В водной среде обитает примерно 150 000 видов животных, или около 7% общего их количества (рис. 5.4) и 10 000 видов растений (8%).

Следует обратить внимание и на то, что представители большинства групп растений и животных остались в водной среде (своей «колыбели»), но число их видов значительно меньше, чем наземных. Отсюда вывод — эволюция на суше проходила значительно быстрее.

Разнообразием и богатством растительного и животного мира отличаются моря и океаны экваториальных и тропических областей, в первую очередь Тихого и Атлантического океанов. На север и юг от этих поясов качественный состав постепенно обедняется. Например, в районе Ост-Индского архипелага распространено не менее 40 000 видов животных, тогда как в море Лаптевых всего 400. Основная масса организмов Мирового океана сосредоточена на относительно небольшой по площади зоне морских побережий умеренного пояса и среди мангровых зарослей тропических стран.

Удельный вес рек, озер и болот, как уже было отмечено ранее, по сравнению с морями и океанами незначителен. Однако они создают необходимый для растений, животных и человека запас пресной воды.

Рис. 5.4. Распределение основных классов животных по средам

обитания (по Г. В. Войткевич и В. А. Вронскому, 1989)

Примечание животные, помещенные ниже волнистой линии, обитают в море, выше ее — в наземно-воздушной среде

Известно, что не только водная среда оказывает сильное влияние на ее обитателей, но и живое вещество гидросферы, воздействуя на среду обитания, перерабатывает ее и вовлекает в круговорот веществ. Установлено, что вода океанов, морей, рек и озер разлагается и восстанавливается в биотическом круговороте за 2 млн лет, т. е. вся она прошла через живое вещество на Земле не одну тысячу раз.

Следовательно, современная гидросфера представляет собой продукт жизнедеятельности живого вещества не только современной, но и прошлых геологических эпох.

Характерной чертой водной среды является ее подвижность, особенно в проточных, быстро текущих ручьях и реках. В морях и океанах наблюдаются приливы и отливы, мощные течения, штормы. В озерах вода перемещается под действием температуры и ветра.

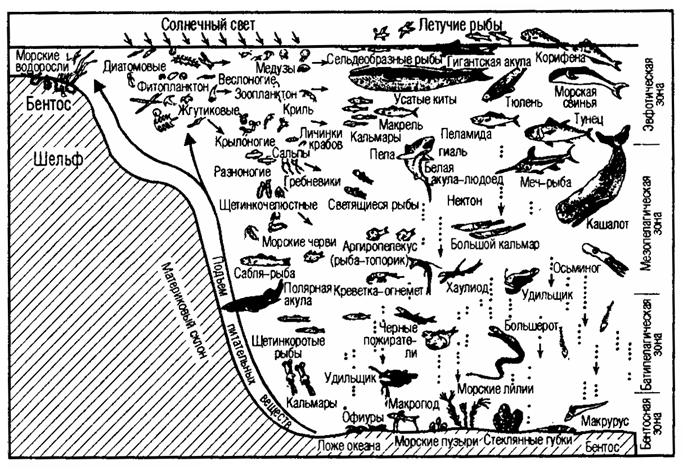

Экологические группы гидробионтов. Толща воды, или пелагиаль (pelages — море), заселена пелагическими организмами, которые обладают способностью плавать или удерживаться в определенных слоях (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Профиль океана и его обитатели (по Н. Н. Моисееву, 1983)

В связи с этим данные организмы подразделяются на две группы: нектон и планктон. Третью экологическую группу — бентос — образуют обитатели дна.

Нектон (nektos — плавающий) — это совокупность пелагических активно передвигающихся животных, не имеющих непосредственной связи с дном. Это главным образом крупные животные, которые способны преодолевать большие расстояния и сильные течения воды. Они имеют обтекаемую форму тела и хорошо развитые органы движения. К типичным нектонным организмам относятся рыбы, кальмары, киты, ластоногие. К нектону в пресных водах кроме рыб относятся земноводные и активно перемещающиеся насекомые. Многие морские рыбы могут передвигаться в толще воды с огромной скоростью: до 45— 50 км/ч — кальмары (Oegophside), 100—150 км/ч — парусники (Jstiopharidae) и 130 км/ч — меч-рыба (Xiphias glabius).

Планктон (planktos — блуждающий, парящий) — это совокупность пелагических организмов, которые не обладают способностью к быстрым активным передвижениям. Как правило, это мелкие животные — зоопланктон и растения — фитопланктон, которые не могут противостоять течениям. В состав планктона включают и «парящие» в толще воды личинки многих животных. Планктонные организмы располагаются как на поверхности воды, на глубине, так и в придонном слое.

Организмы, располагающиеся на поверхности воды, составляют особую группу — нейстон. Состав нейстона зависит также от стадии развития ряда организмов. Проходя личиночную стадию, взрослея, они покидают поверхностный слой, служивший им убежищем, перемещаются жить на дно или в нижележащие и глубинные слои. К таким относятся личинки десятиногих, усоногих, веслоногих ракообразных, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, иглокожих, полихет, рыб и др.

Те же организмы, часть тела которых находится над поверхностью воды, а другая — в воде, получили название плейстон. К ним относят ряску (Lemma), сифонофоры (Siphonophora) и др.

Фитопланктон играет важную роль в жизни водоемов, так как это основной продуцент органического вещества. К фитопланктону относятся в первую очередь диатомовые (Diatomeae) и зеленые (Chlorophyta) водоросли, растительные жгутиконосцы (Phytomastigina), перидинеи (Peridineae) и кокколитофориды (Coccolitophoridae). В пресных водах широко распространены не только зеленые, но и сине-зеленые (Cyanophyta) водоросли.

Зоопланктон и бактерии можно встретить на различных глубинах. В пресных водах распространены большей частью плохо плавающие относительно крупные ракообразные (Daphnia, Cyclopoidea, Ostrocoda), много коловраток (Rotatoria) и простейших.

В морском зоопланктоне доминируют мелкие ракообразные (Copepoda, Amphipoda, Euphausiaceae), простейшие (Foraminifera, Radiolaria, Tintinoidea). Из крупных представителей—это крыло-ногие моллюски (Pteropoda), медузы (Scyphozoa) и плавающие гребневики (Ctenophora), сальпы (Salpae), некоторые черви (Aleiopidae, Tomopteridae).

Планктонные организмы служат важным пищевым компонентом для многих водных животных, включая и таких гигантов, как усатые киты (Mystacoceti), рис. 5.6.

Рис 5.6. Схема основных направлений обмена энергии и вещества в океане

Бентос (benthos — глубина) — это совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) водоемов. Он подразделяется на зообентос и фитобентос. Большей частью представлен прикрепленными, или медленно передвигающимися, или роющими в грунте животными. На мелководье он состоит из организмов, синтезирующих органическое вещество (продуценты), потребляющих его (консументы) и разрушающих (редуценты). На глубинах, где нет света, фитобентос (продуценты) отсутствует. В морском зообентосе доминируют фораминифоры, губки, кишечно-полостные, черви, плеченогие, моллюски, асцидии, рыбы и др. Более многочисленны бентосные формы на мелководьях. Их общая биомасса здесь может достигать десятков килограммов на 1 м2.

Фитобентос морей в основном включает водоросли (диатомовые, зеленые, бурые, красные) и бактерии. У побережий встречаются цветковые растения — зостера (Zostera), руппия (Ruppia), филлосподикс (Phyllospadix). Наиболее богаты фитобентосом скалистые и каменистые участки дна.

В озерах, как и в морях, различают планктон, нектон и бентос.

Однако в озерах и других пресных водоемах зообентоса меньше, чем в морях и океанах, а видовой его состав однообразен. Главным образом это простейшие, губки, ресничные и малощетинковые черви, пиявки, моллюски, личинки насекомых и др.

Фитобентос пресных вод представлен бактериями, диатомовыми и зелеными водорослями. Прибрежные растения располагаются от берега вглубь четко выраженными поясами. Первый пояс — полупогруженные растения (камыши, рогоз, осоки и тростники); второй пояс — погруженные растения с плавающими листьями (водокрас, кубышки, кувшинки, ряски). В третьем поясе преобладают растения — рдесты, элодея и др. (рис 5.7).

Рис. 5.7. Растения, укореняющиеся на дне (А):

1 —рогоз; 2- ситник; 3 — стрелолист; 4 — кувшинка; 5, 6 — рдесты; 7 — хара. Свободно плавающие водоросли (Б): 8, 9 — нитчатые зеленые; 10-13 — зеленые; 14-17 — диатомеи; 18-20 — сине-зеленые

По образу жизни водные растения подразделяют на две основные экологические группы: гидрофиты — растения, погруженные в воду только нижней частью и обычно укореняющиеся в грунте, и гидатофиты — растения, которые полностью погружены в воду, а иногда и плавающие на поверхности или имеющие плавающие листья.

В жизни водных организмов большую роль играют вертикальное перемещение воды, плотность, температурный, световой, солевой, газовый (содержание кислорода и углекислого газа) режимы, концентрация водородных ионов (рН).

Температурный режим. Отличается в воде, во-первых, меньшим притоком тепла, во-вторых, большей стабильностью, чем на суше. Часть тепловой энергии, поступающей на поверхность воды, отражается, часть расходуется на испарение. Испарение воды с поверхности водоемов, при котором затрачивается около 2263х8Дж/г, препятствует перегреванию нижних слоев, а образование льда, при котором выделяется теплота плавления (333,48 Дж/г), замедляет их охлаждение.

Изменение температуры в текущих водах следует за ее изменениями в окружающем воздухе, отличаясь меньшей амплитудой.

В озерах и прудах умеренных широт термический режим определяется хорошо известным физическим явлением — вода обладает максимальной плотностью при 4°С. Вода в них четко делится на три слоя: верхний — эпилимнион, температура которого испытывает резкие сезонные колебания; переходный, слой температурного скачка, —металимнион, где отмечается резкий перепад температур; глубоководный (придонный) — гиполимнион доходящий до самого дна, где температура в течение года изменяется незначительно.

Летом наиболее теплые слои воды располагаются у поверхности, а холодные — у дна. Данный вид послойного распределения температур в водоеме носит название прямой стратификации Зимой, с понижением температуры, происходит обратная стратификация. Поверхностный слой воды имеет температуру близкую к 0°С. На дне температура около 4°С, что соответствует максимальной ее плотности. Таким образом, с глубиной температура повышается. Это явление называют температурной дихотомией. Наблюдается в большинстве наших озер летом и зимой. В результате нарушается вертикальная циркуляция образуется плотностная стратификация воды, наступает период временного застоя — стагнация (рис. 5.8).

С дальнейшим повышением температуры верхние слои воды становятся все менее плотными и уже не опускаются — наступает летняя стагнация. ‘

Осенью поверхностные воды снова охлаждаются до 4°С и опускаются на дно, вызывая вторичное в году перемешивание масс с выравниванием температуры, т. е. наступлением осенней гомотермии.

В морской среде также существует термическая стратификация определяемая глубиной. В океанах выделяют следующие слои Поверхностный — воды подвержены действию ветра, и по аналогии с атмосферой этот слой называют тропосферой или морской термосферой. Суточные колебания температуры воды наблюдаются здесь примерно до 50-метровой глубины, а сезонные отмечаются и глубже. Толщина термосферы достигает 400 м. Промежуточный — представляет собой постоянный термоклин. Температура в нем в разных морях и океанах опускается до 1—3°С. Простирается примерно до глубины 1500 м. Глубоководный — характеризуется одинаковой температурой около 1—3°С, за исключением полярных районов, где температура близка к 0°С.

В целом же следует отметить, что амплитуда годовых колебании температуры в верхних слоях океана не более 10_15 «С в континентальных водах 30—35°С.

Рис. 5.8. Стратификация и перемешивание воды в озере

(по Э. Гюнтеру и др., 1982)

Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры. В экваториальных водах среднегодовая температура поверхностных слоев составляет 26—27°С, в полярных — около 0°С и ниже. Исключением являются термальные источники, где температура поверхностного слоя достигает 85—93°С.

В воде как среде жизни, с одной стороны, существует довольно значительное разнообразие температурных условий, а с другой — термодинамические особенности водной среды, такие, как высокая удельная теплоемкость, большая теплопроводность и расширение при замерзании (при этом лед образуется лишь сверху, а основная же толща воды не промерзает), создают благоприятные условия для живых организмов.

Так, для зимовки многолетних гидрофитов в реках и озерах большое значение имеет вертикальное распределение температур подо льдом. Наиболее плотная и наименее холодная вода с температурой 4°С располагается в придонном слое, куда опускаются зимующие почки (турионы) роголистника, пузырчатки, водокраса и др. (рис. 5.9), а также целые облиственные растения, такие, как ряска, элодея.

Рис. 5.9. Водокрас (Hydrocharias morsus ranae) осенью.

Видны зимующие почки, опускающиеся на дно

(из Т. К. Горышинои, 1979)

Утвердилось мнение, что погружение связано с накоплением крахмала и утяжелением растений. К весне крахмал превращается в растворимые сахара и жиры, что делает почки легче и обеспечивает возможность их всплытия.

Организмы в водоемах умеренных широт хорошо приспособлены к сезонным вертикальным перемещениям слоев воды, к весенней и осенней гомотермии, к летней и зимней стагнации. Поскольку температурный режим водоемов характеризуется большой стабильностью, среди гидробионтов в большей мере, чем среди организмов суши, распространена стенотермность.

Эвритермные виды встречаются главным образом в мелких континентальных водоемах и на литорали морей высоких и умеренных широт, где значительны суточные и сезонные колебания.

Плотность воды. Вода отличается от воздуха большей плотностью. В этом отношении она в 800 раз превосходит воздушную среду. Плотность дистиллированной воды при температуре 4 °С равна 1 г/см3. Плотность же природных вод, содержащих растворенные соли, может быть больше: до 1,35 г/см3. В среднем в водной толще на каждые 10м глубины давление возрастает на 1 атмосферу. Высокая плотность воды отражается на строении тела гидрофитов. Так, если у наземных растений хорошо развиты механические ткани, обеспечивающие прочность стволов и стеблей, расположение механических и проводящих тканей по периферии стебля создает конструкцию «трубы», хорошо противостоящую изломам и изгибам, то у гидрофитов механические ткани сильно редуцированы, так как растения поддерживаются самой водой. Механические элементы и проводящие пучки довольно часто сосредоточены в центре стебля или листового черешка, что придает способность изгибаться при движениях воды.

Погруженные гидрофиты обладают хорошей плавучестью, создаваемой специальными приспособлениями (воздушные мешки, вздутия). Так, листья лягушатника лежат на поверхности воды и под каждым листом имеют наполненный воздухом плавучий пузырь. Как крошечный спасательный жилет, пузырь позволяет листу плавать на поверхности воды. Воздушные камеры в стебле поддерживают растение в вертикальном положении и доставляют кислород корням.

Плавучесть также повышается с увеличением поверхности тела. Это хорошо видно у микроскопических планктонных водорослей. Различные выросты тела помогают им свободно «парить» в толще воды.

Организмы в водной среде распределены по всей ее толще. Например, в океанических впадинах животные обнаружены на глубинах свыше 10 000 м, переносят давление от нескольких до сотен атмосфер. Так, пресноводные обитатели (жуки-плавунцы, туфельки, сувойки и др.) в опытах выдерживают до 600 атмосфер. Голотурии рода Elpidia, черви Priapulus caudatus обитают от прибрежной зоны до ультраабиссали. Вместе с тем следует отметить, что многие обитатели морей и океанов относительно стенобатны и приурочены к определенным глубинам. Это относится в первую очередь к мелководным и глубоководным видам. Только на литорали обитают кольчатый червь пескожил Arenicola, моллюски — морские блюдечки (Patella). На больших глубинах при давлении не менее 400-500 атмосфер встречаются рыбы из группы удильщиков, головоногие моллюски, ракообразные, морские звезды, погонофоры и другие.

Плотность воды обеспечивает возможность животным организмам опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм. Опорность среды служит условием парения в воде. Именно к этому образу жизни приспособлены многие гидробионты.

Световой режим. На водные организмы большое влияние оказывают световой режим и прозрачность воды. Интенсивность света в воде сильно ослаблена (рис. 5.10), так как часть падающей радиации отражается от поверности воды, другая поглощается ее толщей. Ослабление света связано с прозрачностью воды. В океанах, например, с большой прозрачностью на глубину 140 м еще падает около 1 % радиации, а в небольших озерах с несколько замкнутой водой уже на глубину 2м — всего лишь десятые доли процента.

Рис. 5.10. Освещенность в воде в течение дня.

Цимлянское водохранилище (по А. А. Потапову,

1956)

Глубина: 1 — на поверхности; 2—0,5м; 3— 1,5м; 4—2м

В связи с тем что лучи разных участков солнечного спектра неодинаково поглощаются водой, с глубиной изменяется и спектральный состав света, ослабляются красные лучи. Сине-зеленые лучи проникают на значительные глубины. Сгущающиеся с глубиной сумерки в океане имеют вначале зеленый, затем голубой, синий, сине-фиолетовый цвет, сменяясь в дальнейшем постоянным мраком. Соответственно сменяют друг друга с глубиной и живые организмы.

Так, растения, живущие на поверхности воды, не испытывают недостатка света, а погруженные и особенно глубоководные относят к «теневой флоре». Им приходится адаптироваться не только к недостатку света, но и к изменению его состава выработкой дополнительных пигментов. Это прослеживается на известной закономерности окраски у водорослей, обитающих на разных глубинах. В мелководных зонах, где растениям еще доступны красные лучи, которые в наибольшей степени поглощаются хлорофиллом, как правило, преобладают зеленые водоросли. В более глубоких зонах встречаются бурые водоросли, имеющие кроме хлорофилла бурые пигменты фикофеин, фукоксантин и др. Еще глубже обитают красные водоросли, содержащие пигмент фикоэритрин. Здесь четко прослеживается способность к улавливанию солнечных лучей с разной длиной волны. Данное явление получило название хроматической адаптации.

Глубоководные виды имеют ряд физических черт, свойственных теневым растениям. Среди них следует отметить низкую точку компенсации фотосинтеза (30-100 лк), «теневой характер» световой кривой фотосинтеза с низким плато насыщения, у водорослей, например, крупные размеры хроматофоров. Тогда как у поверхности и плавающих форм эти кривые более «светлого» типа.

Для использования слабого света в процессе фотосинтеза требуется увеличенная площадь ассимилирующих органов. Так, стрелолист (Sagittaria sagittifolia) формирует разные по форме листья при развитии на суше и в воде.

В наследственной программе закодирована возможность развития в том и другом направлении. «Пусковым механизмом» для развития «водных» форм листьев служит затенение, а не непосредственное действие воды.

Нередко листья водных растений, погруженные в воду, сильно рассечены на узкие нитевидные доли, как, например, у роголистника, урути, пузырчаток, или имеют тонкую просвечивающую пластинку — подводные листья кубышек, кувшинок, листья погруженных рдестов.

Данные черты характерны и для водорослей, таких, как нитчатые водоросли, рассеченные талломы харовых, тонкие прозрачные талломы многих глубоководных видов. Это дает возможность гидрофитам увеличить отношение площади тела к объему, а следовательно, развивать большую поверхность при сравнительно небольших затратах органической массы.

У частично погруженных в воду растений хорошо выражена гетерофилия, т. е. различие строения надводных и подводных листьев у одного и того же растения: Это хорошо просматривается у водного лютика разнолистного (рис. 5.11) Надводные имеют черты, обычные для листьев надземных растений (дорзовентральное строение, хорошо развитые покровные ткани и устьичный аппарат), подводные — очень тонкие или рассеченные листовые пластинки. Гетерофилия отмечена также у кувшинок и кубышек, стрелолиста и других видов.

Рис. 5.11. Гетерофилия у водного лютика разнолистного

Ranunculus diversifolius (из Т, Г. Горышиной, 1979)

Листья: 1 — надводные; 2 — подводные

Показательным примером является поручейник (Simn latifolium), на стебле которого можно видеть несколько форм листьев, отражающих все переходы от типично наземных до типично водных.

Глубина водной среды оказывает влияние и на животных, их окраску, видовой состав и т. д. Например, в озерной экосистеме основная жизнь сосредоточена в слое воды, куда проникает количество света, достаточное для фотосинтеза. Нижняя граница данного слоя носит название компенсационного уровня. Выше этой глубины растения выделяют больше кислорода, чем потребляют, то избыточный кислород могут использовать другие организмы. Ниже этой глубины фотосинтез не может обеспечить дыхание, в связи с этим организмам доступен только кислород, который поступает с водой из более поверхностных слоев озера.

В светлых, поверхностных слоях воды обитают ярко и разнообразно окрашенные животные, глубоководные же виды обычно лишены пигментов. В сумеречной зоне океана обитают животные, окрашенные в цвета с красноватым оттенком, что помогает им скрываться от врагов, так как красный цвет в сине-фиолетовых лучах воспринимается как черный. Красная окраска характерна для таких животных сумеречной зоны, как морской окунь, красный коралл, различные ракообразные и др.

Поглощение света в воде тем сильнее, чем меньше ее прозрачность, что обусловлено наличием в ней частиц минеральных веществ (глина, ил). Уменьшается прозрачность воды и при бурном разрастании водной растительности в летний период или при массовом размножении мелких организмов, находящихся в поверхностных слоях во взвешенном состоянии. Прозрачность характеризуется предельной глубиной, где еще виден специально опускаемый диск Секки (белый диск диаметром 20 см). В Саргассовом море (самые прозрачные воды) диск Секки виден до глубины 66,5 м, в Тихом океане — до 59, в Индийском — до 50, в мелких морях — до 5-15 м. Прозрачность рек не превышает 1 -1,5 м, а в среднеазиатских реках Амударье и Сырдарье — нескольких сантиметров. Отсюда и границы зон фотосинтеза сильно колеблются в разных водоемах. В самых чистых водах зона фотосинтеза, или эуфотическая зона, достигает глубины не свыше 200 м, сумеречная (дисфотическая) простирается до 1000-1500 м, а глубже, в афотическую зону, солнечный свет совсем не проникает.

Световой день в воде значительно короче (особенно в глубоких слоях), чем на суше. Количество света в верхних слоях водоемов меняется и от широты местности, и от времени года. Так, длинные полярные ночи сильно ограничивают время, пригодное для фотосинтеза в арктических и приантарктических бассейнах, а ледовый покров затрудняет доступ света зимой во все замерзающие водоемы.

Солевой режим. В жизни водных организмов важную роль играет соленость воды или солевой режим. Химический состав вод формируется под влиянием естественноисторических и геологических условий, а также при антропогенном воздействии. Содержание химических соединений (солей) в воде определяет ее соленость и выражается в граммах на литр или в промиле (°/од). По общей минерализации воды можно разделить на пресные с содержанием солей до 1 г/л, солоноватые (1-25 г/л), морской солености (26-50 г/л) и рассолы (более 50 г/л). Наиболее важными из растворенных веществ в воде являются карбонаты, сульфаты и хлориды (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Состав основных солей в различных водоемах (по Р. Дажо, 1975)

|

Водоемы |

Карбонаты |

Сульфаты |

Хлориды |

Соленость, г/л |

|

Пресные воды Открытый океан Черное море Каспийское море Аральское море |

79,9 0,4 1,59 1,24 0,93 |

13,2 10,8 9,69 30,5 38,71 |

6,9 88,8 80,71 63,36 58,59 |

— 35 19 12,86 11,28 |

Среди пресных вод много почти чистых, но много и таких, которые содержат до 0,5 г растворенных веществ на литр. Катионы по их содержанию в пресной воде располагаются следующим образом: кальций—64%, магний— 17%, натрий— 16%, калий — 3%. Это средние значения, а в каждом конкретном случае возможны колебания, иногда значительные.

Важным элементом в пресных водах является содержание кальция. Кальций может выступать в роли ограничивающего фактора. Различают воды «мягкие», бедные кальцием (менее 9 мг на 1 л), и воды «жесткие», содержание его в большом количестве (более 25 мг на 1 л).

В морской воде среднее содержание растворенных солей составляет 35 г/л, в окраинных морях значительно ниже. В морской воде обнаружены 13 металлоидов и не менее 40 металлов. По степени значимости первое место занимает поваренная соль, затем хлористый барий, сернокислый магний и хлористый калий.

Большинство водных обитателей пойкилосмотичны. Осмотическое давление в их теле зависит от солености окружающей среды. Пресноводные животные и растения обитают в среде, где концентрация растворенных веществ ниже, чем в жидкостях тела и тканей. Из-за разницы в осмотическом давлении вне и внутри тела в организм постоянно проникает вода, вследствие чего гидробионты пресных вод вынуждены интенсивно удалять ее. У них хорошо выражены процессы осморегуляции. У простейших это достигается работой выделительных вакуолей, у многоклеточных — удалением воды через выделительную систему. Некоторые инфузории каждые 2—2,5 мин выделяют количество воды, равное объему тела.

С повышением солености работа вакуолей замедляется, а при концентрации солей 17,5% перестает работать, так как разница осмотического давления между клетками и внешней средой исчезает.

Концентрация солей в жидкостях тела и тканей многих морских организмов изотонична концентрации растворенных солей в окружающей воде. В связи с этим осморегуляторные функции у них развиты слабее, чем у пресноводных. Осморегуляция является одной из причин того, что многие морские растения и животные не сумели заселить пресные водоемы и оказались типичными морскими жителями: кишечно-полостные (Coelenterata), иглокожие (Echinodermata), губки (Spongia), оболочники (Tunicata), погонофоры (Pogonophora). С другой стороны, в морях и океанах практически не обитают насекомые, тогда как пресноводные бассейны обильно ими заселены. Типично морские и типично пресноводные организмы не переносят значительных изменений солености и являются стеногалинными. Эвригалинных организмов, в частности животных, пресноводного и морского происхождения не так много. Они встречаются, нередко в больших количествах, в солоноватых водах. Это такие, как лещ (Abramis brama), пресноводный судак (Stizostedion lucioperca), щука (Ezox lucios), из морских — семейство кефалевых (Mugilidae).

Обитание растений в водной среде, помимо перечисленных выше особенностей, накладывает отпечаток и на другие стороны жизнедеятельности, особенно на водный режим у растений, в прямом смысле окруженных водой. У таких растений транспирации нет, а следовательно, и нет «верхнего двигателя», поддерживающего ток воды в растении. И вместе с тем ток, доставляющий к тканям питательные вещества, существует (правда, значительно слабее, чем у сухопутных растений), с ясно вьфаженной суточной периодичностью: днем больше, ночью отсутствует. Активная роль в его поддержании принадлежит корневому давлению (у прикрепленных видов) и деятельности специальных клеток, выделяющих воду, — водяных устьиц или гидатод.

В пресных водах распространены растения, укрепленные на дне водоема. Часто их фотосинтетическая поверхность располагается над водой. К ним относятся камыши (Scirpus), кувшинки (Nymphaea), кубышки (Nyphar), рогозы (Typha), стрелолист (Sagittaria). У других фотосинтезирующие органы погружены в воду. Это рдесты (Potamogeton), уруть (Myriophyllum), элодея (Elodea). Отдельные виды высших растений пресных вод лишены корней и свободно плавают или обрастают подводные предметы, водоросли, которые прикреплены к грунту.

Газовый режим. Основными газами в водной среде являются кислород и углекислый газ. Остальные, такие, как сероводород или метан, имеют второстепенное значение.

Кислород для водной среды — важнейший экологический фактор. Он поступает в воду из воздуха и выделяется растениями при фотосинтезе. Коэффициент диффузии кислорода в воде примерно в 320 тыс. раз ниже, чем в воздухе, а общее его содержание в верхних слоях воды составляет 6—8 мл/л, или в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Содержание кислорода в воде обратно пропорционально температуре. С повышением температуры и солености воды концентрация в ней кислорода понижается. В слоях, сильно заселенных животными и бактериями, может создаваться дефицит кислорода из-за усиленного его потребления. Так, в Мировом океане богатые жизнью глубины от 50 до 1000 м характеризуются резким ухудшением аэрации. Она в 7—10 раз ниже, чем в поверхностных водах, населенных фитопланктоном. Около дна водоемов условия могут быть близкими к анаэробным.

При застойном режиме в небольших водоемах вода также резко обедняется кислородом. Дефицит его может возникнуть и зимой подо льдом. При концентрации ниже 0,3—3,5 мл/л жизнь аэробов в воде невозможна. Содержание кислорода в условиях водоема оказывается лимитирующим фактором (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Потребность в кислороде у различных видов пресноводных рыб

|

Потребность в кислороде (cм2/л) |

Виды рыб |

|

7—11 5—6 4 0,5 |

Виды рыб холодных и быстрых вод: форель (Salrriio frutta), гольян (Phoxinus phoxinus), подкаменщик (Cottus gobio) Хариус (Thymallus thymallus), пескарь обыкновенный (Gobio gobio), голавль (Zeuciscus ; cephalus), налим (Lota lota) Плотва (Rutilus rutilus), ерш (Acerina cerina) Линь (Tinea tinea) |

Среди водных обитателей значительно количество видов, способных переносить широкие колебания содержания кислорода в воде, близкие к его отсутствию. Это так называемые эвриоксибионты. К ним относятся пресноводные олигохеты (Tubifex tubifex), брюхоногие моллюски (Viviparus viviparus). Очень слабое насыщение воды кислородом из рыб могут выдерживать сазан, линь, караси. Однако многие виды являются стеноксибионтными, т. е. могут существовать только при достаточно высоком насыщении воды кислородом, например радужная форель, кумжа, гольян и др. Многие виды живых организмов способны при недостатке кислорода впадать в неактивное состояние, так называемый аноксибиоз, и таким образом переживать неблагоприятный период.

Дыхание гидробионтов осуществляется как через поверхность тела, так и через специализированные органы — жабры, легкие, трахеи. Нередко покровы тела могут служить дополнительным органом дыхания. У отдельных видов встречается комбинирование водного и воздушного дыхания, например, двоякодышащие рыбы, сифонофоры, дискофанты, многие легочные моллюски, ракообразные Yammarus lacustris и др. Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферный тип дыхания как энергетически более выгодный, и поэтому нуждаются в контактах с воздушной средой. К ним относятся ластоногие, китообразные, водяные жуки, личинки комаров и т. д.

Углекислый газ. В водной среде живые организмы кроме недостатка света, кислорода могут испытывать недостаток доступной СО2, например растения для фотосинтеза. Углекислота поступает в воду в результате растворения СО2 содержащегося в воздухе, дыхания водных организмов, разложения органических остатков и высвобождения из карбонатов. Содержание углекислого газа в воде колеблется в пределах 0,2—0,5 мл/л, или в 700 раз больше, чем в атмосфере. СО2 растворяется в воде в 35 раз лучше кислорода. Морская вода является главным резервуаром углекислого газа, так как содержит от 40 до 50 см3 газа на литр в свободной или связанной форме, что в 150 раз превышает его концентрацию в атмосфере.

Углекислый газ, содержащийся в воде, принимает участие в формировании известковых скелетных образований беспозвоночных животных и обеспечивает фотосинтез водных растений. При интенсивном фотосинтезе растений идет усиленное потребление углекислого газа (0,2—0,3 мл/л в час), что приводит к ее дефициту. На увеличение содержания СО2 в воде гидрофиты реагируют, повышая фотосинтез.

Дополнительным источником СО, для фотосинтеза водных растений является также углекислота, которая выделяется при разложении двууглекислых солей и их переходе в углекислые:

Са(НСО3)2 -> СаСО3 + СО, + Н2О

Малорастворимые карбонаты, которые при этом образуются, оседают на поверхность листьев в виде известкового налета или корочки, хорошо заметной при обсыхании многих водных растений.

Концентрация водородных ионов (рН) нередко сказывается на распределении водных организмов. Пресноводные бассейны с рН 3,7— 4,7 считаются кислыми, 6,95—7,3 нейтральными, с рН более 7,8 — щелочными. В пресных водоемах рН испытывает значительные колебания, нередко в течение суток. Морская вода более щелочная, и рН ее меньше изменяется, чем пресной. С глубиной рН уменьшается.

Из растений при рН меньше 7,5 растут полушник (Jsoetes), ежеголовник (Sparganium). В щелочной среде (рН 7,7—8,8) распространены многие виды рдестов, элодея, при рН 8,4—9 сильного развития достигает Typha angustifolia. Кислые воды торфяников способствуют развитию сфагновых мхов.

Большинство пресноводных рыб выдерживает рН от 5 до 9. Если рН меньше 5, наблюдается массовая гибель рыб, а выше 10 — погибают все рыбы и другие животные.

В озерах с кислой средой часто встречаются личинки двукрылых из рода Chaoborus, а в кислых водах болот распространены раковинные корненожки (Testaceae), отсутствуют пластинчато-жаберные моллюски из рода беззубок (Unio), редко встречаются другие моллюски.

Экологическая пластичность организмов водной среды. Вода является более стабильной средой, и абиотические факторы претерпевают сравнительно незначительные колебания, а отсюда водные организмы обладают по сравнению с наземными меньшей экологической пластичностью. Пресноводные растения и животные более пластичны, чем морские, так как пресная вода как среда жизни более изменчива. Оценивают широту экологической пластичности гидробионтов не только в целом к комплексу факторов (эври- и стенобионтность), но и по отдельности.

Так, установлено, что прибрежные растения и животные в отличие от обитателей открытых зон главным образом эвритермные и эвригалинные организмы, вследствие того, что температурные условия и солевой режим вблизи берега довольно изменчивы — прогреваемость солнцем и относительно интенсивное охлаждение, опреснение притоком воды из ручьев и рек, в частности в период дождей, и т. д. В качестве примера можно привести лотос, который относится к типичным стенотермным видам, произрастает только в мелких, хорошо прогреваемых водоемах. Обитатели поверхностных слоев по сравнению с глубоководными формами по вышеуказанным причинам оказываются более эвритермными и эвригалинными.

Экологическая пластичность является важным регулятором расселения организмов. Доказано, что гидробионты с высокой экологической пластичностью распространены широко, например, элодея. Противоположный же пример — рачок артемия (Artemia solina), живущий в небольших водоемах с очень соленой водой, является типичным стеногалинным представителем с узкой экологической пластичностью. По отношению же к другим факторам он обладает значительной пластичностью и в соленых водоемах встречается довольно часто.

Экологическая пластичность зависит от возраста и фазы развития организма. Например, морской брюхоногий моллюск Littorina во взрослом состоянии при отливах ежедневно длительное время обходится без воды, однако его личинки ведут планктонный образ жизни и не переносят высыхания.

Особенности адаптации растений к водной среде. Водные рай| стения имеют значительные отличия от наземных растительных организмов. Так, способность водных растений поглощать влаг и минеральные соли непосредственно из окружающей среди отражается на их морфологической и физиологической органй зации. Характерным для водных растений является слабое развив тие проводящей ткани и корневой системы. Корневая системой служит главным образом для прикрепления к подводному субЙ страту и не выполняет функции минерального питания и водоснабжения, как у наземных растений. Питание же водных растений осуществляется всей поверхностью их тела.

Значительная плотность воды дает возможность обитания растений во всей ее толще. У низших растений, заселяющих различные слои и ведущих плавающий образ жизни, для этого имеются специальные придатки, которые увеличивают их плавучесть позволяют им удерживаться во взвешенном состоянии. Высшй гидрофиты имеют слабо развитую механическую ткань. Как yni отмечалось выше, в их листьях, стеблях, корнях располагаютс воздухоносные межклеточные полости, увеличивающие легкость и плавучесть взвешенных в воде и плавающих на поверхност органов, что также способствует смыванию внутренних клетой водой с растворенными в ней солями и газами. Гидрофиты отли| чаются большой поверхностью листьев при малом общем объеме растения, что обеспечивает им интенсивный газообмен при недостатке растворенного в воде кислорода и других газов.

У ряда водных организмов развита разнолистность, или гетё рофилия. Так, у сальвинии (Salvinia) погруженные листья обеспечивают минеральное питание, а плавающие — органическое.

Важной особенностью адаптации растений к обитанию в вод| ной среде является и то, что листья, погруженные в воду, как правило, очень тонкие. Часто хлорофилл в них располагается в клетках эпидермиса, что способствует усилению интенсивности фотосинтеза при слабом освещении. Такие анатомо-морфологические особенности наиболее четко выражены у водяных мхов (Riccia, Fontinalis), валиснерии (Vallisneria spiralis), рдестов (Potamageton).

От вымывания у водных растений из клеток минеральных солей или выщелачивания защитой является выделение специальными клетками слизи и образование эндодермы из более толстостенных клеток в виде кольца.

Относительно низкая температура водной среды обусловливает отмирание вегетирующих частей у погруженных в воду растений после образования зимних почек и замену летних тонких нежных листьев более жесткими и короткими зимними. Низкая температура воды отрицательно сказывается на генеративных органах водных растений, а высокая ее плотность затрудняет перенос пыльцы. В связи с этим водные растения интенсивно размножаются вегетативным путем. Большинство плавающих на поверхности и погруженных растений выносят цветоносные стебли в воздушную среду и размножаются половым путем. Пыльца разносится ветром и поверхностными течениями. Плоды и семена, которые образуются, также распространяются поверхностными течениями. Это явление носит название гидрохории. К гидрохорным относятся не только водные, а также многие прибрежные растения. Их плоды имеют высокую плавучесть, длительное время находятся в воде и не теряют при этом всхожесть. Например, водой переносятся плоды и семена стрелолиста (Sagittaria sagittofolia), сусака (Butomus umbellatus), частухи (Alisma plantago-aguatica). Плоды многих осок (Carex) заключены в своеобразные мешочки с воздухом и разносятся водными течениями. Таким же образом расселился сорняк гумай (Sorgnum halepense) вдоль реки Вахт по каналам.

Особенности адаптации животных к водной среде. У животных, обитающих в водной среде, по сравнению с растениями адаптивные особенности более многообразны, к ним относятся такие, как анатомо-морфологические, поведенческие и др.

Животные, обитающие в толще воды, обладают в первую очередь приспособлениями, которые увеличивают их плавучесть и позволяют противостоять движению воды, течениям. Данные же организмы вырабатывают приспособления, которые препятствуют поднятию их в толщу воды или уменьшают плавучесть, что позволяет удержаться на дне, включая и быстро текущие воды.

У мелких форм, живущих в толще воды, отмечается редукция скелетных образований. Так, у простейших (Radiolaria, Rhizopoda) раковины обладают пористостью, кремневые иглы скелета внутри полые. Удельная плотность гребневиков (Ctenophora), медуз (Scyphozoa) уменьшается благодаря наличию воды в тканях. Скопление капелек жира в теле (ночесветки — Noctiluca, радиолярии — Radiolaria) способствует увеличению плавучести. Крупные скопления жира наблюдаются у некоторых ракообразных (Cladocera, Copepoda), рыб и китообразных. Удельную плотность тела снижают и тем самым повышают плавучесть плавательные пузыри, наполненные газом, которые имеют многие рыбы. У сифонофор (Physalia, Velella) развиты мощные воздухоносные полости.

Для животных, пассивно плавающих в толще воды, характерно не только уменьшение массы, но и увеличение удельной поверхности тела. Это связано с тем, что чем больше вязкость среды и выше удельная поверхность тела организма, тем он медленнее погружается в воду. У животных уплощается тело, на нем образуются шипы, выросты, придатки, например у жгутиковых (Leptodiscus, Craspeditella), радиолярий (Aulacantha, Chalengeridae) и др.

Большая группа животных, обитающих в пресной воде, при передвижении использует поверхностное натяжение воды (поверхностную пленку). По поверхности воды свободно бегают клопы водомерки (Gyronidae, Veliidae), жуки вертячки (Gerridae) и др. Членистоногое, касающееся воды окончанием своих придатков, покрытых водоотталкивающими волосками, вызывает деформацию ее поверхности с образованием вогнутого мениска. Когда подъемная сила (F), направленная вверх, больше массы животного, последнее и будет удерживаться на воде благодаря поверхностному натяжению.

Таким образом, жизнь на поверхности воды возможна для сравнительно мелких животных, так как масса растет пропорционально кубу размера, а поверхностное натяжение увеличивается как линейная величина.

Активное плавание у животных осуществляется с помощью ресничек, жгутиков, изгибания тела, реактивным способом за счет энергии выбрасываемой струи воды. Наибольшего совершенства реактивный способ передвижения достигу головоногих моллюсков. Так, некоторые кальмары развивают скорость при выбрасывании воды до 40—50 км/ч (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Кальмар

У крупных животных нередко имеются специализированные конечности (плавники, ласты), тело их обтекаемой формы и покрыто слизью.

Только в водной среде встречаются неподвижные, ведущие прикрепленный образ жизни, животные. Это такие, как гидроиды (Hydroidea) и коралловые полипы (Anthozoo), морские лилии (Crinoidea), двустворчатые (Вг/аМа)идр.Дляних характерны своеобразная форма тела, незначительная плавучесть (плотность тела больше плотности воды) и специальные приспособления для прикрепления к субстрату.

Водные животные большей частью пойкилотермны. У гомой-отермных же, например, млекопитающих (китообразные, ластоногие) образуется значительный слой подкожного жира, который выполняет теплоизоляционную функцию.

Глубоководные животные отличаются специфическими чертами организации: исчезновение или слабое развитие известкового скелета, увеличение размеров тела, нередко — редукция органов зрения, усиление развития осязательных рецепторов и т. д.

Осмотическое давление и ионное состояние растворов в теле животных обеспечивается сложными механизмами водно-солевого обмена. Наиболее распространенным способом поддержания постоянного осмотического давления является регулярное удаление поступающей в организм воды с помощью пульсирующих вакуолей и органов выделения. Так, пресноводные рыбы избыток воды удаляют усиленной работой выделительной системы, а соли поглощают через жаберные лепестки. Морские же рыбы вынуждены пополнять запасы воды и поэтому пьют морскую воду, а излишки поступающих с водой солей выводят из организма через жаберные лепестки (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Экскреция и осморегуляция у пресноводных костистых

рыб (А), пластинчатожаберных (Б) и морских костистых рыб (В)

Сокращения гипо-, изо- и гипер- указывают тоничность внутренней среды по отношению к внешней (из Н. Грина и др., 1993)

Целый ряд гидробионтов обладают особым характером питания — это отцеживание или осаждение взвешенных в воде частиц органического происхождения, многочисленных мелких организмов. Этот способ питания не требует больших затрат энергии на поиски добычи и характерен для пластинчатожаберных моллюсков, сидячих иглокожих, асцидий, планктонных рачков и др. Животные-фильтраторы выполняют важную роль в биологической очистке водоемов.

Пресноводные дафнии, циклопы, а также самый массовый в океане рачок Calanus finmarchicus отфильтровывают в сутки до 1,5 л воды на особь. Мидии, обитающие на площади 1 м2, могут прогонять через мантийную полость 150—280 м3 воды за сутки, осаждая взвешенные частицы.

В связи с быстрым затуханием световых лучей в воде жизнь в постоянных сумерках или во мраке сильно ограничивает возможности зрительной ориентации гидробионтов. Звук распространяется в воде быстрее, чем в воздухе, и ориентация на звук у гидробионтов развита лучше зрительной. Отдельные виды улавливают даже инфразвуки. Звуковая сигнализация служит больше всего для внутривидовых взаимоотношений: ориентации в стае, привлечения особей другого пола и т. д. Китообразные, например, отыскивают пищу и ориентируются при помощи эхолокации — восприятия отраженных звуковых волн. Принцип локатора дельфина заключается в излучении звуковых волн, которые распространяются перед плывущим животным. Встречая препятствие, например рыбу, звуковые волны отражаются и возвращаются к дельфину, который слышит возникающее эхо и таким образом обнаруживает предмет, вызывающий отражение звука.

Известно около 300 видов рыб, которые способны генерировать электричество и использовать его для ориентации и сигнализации. Ряд рыб (электрический скат, электрический угорь и др.) используют электрические поля для защиты и нападения.

Водным организмам свойствен древний способ ориентации — восприятие химизма среды. Хеморецепторы многих гидробионтов (лососи, угри и др.) обладают чрезвычайной чувствительностью. В тысячекилометровых миграциях они с поразительной точностью находят места нерестилищ и нагула.