Реферат на тему

«Сказка – как средство нравственного воспитания

детей старшего дошкольного возраста»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Теоретическое обоснование влияния сказки на нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 6

1.1 Анализ исследований по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 6

1.2. Задачи и содержание работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста 9

1.3. Формы, методы и средства работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста 13

1.4 Методы и приемы ознакомления со сказкой 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 27

ВВЕДЕНИЕ

Проблема нравственного воспитания дошкольников всегда была значимой в педагогике. Еще большую актуальность она получила в последнее время в связи с кризисом социально-нравственных ценностей, который по своей сути – кризис мировоззрения и человеческого сознания. Существует всеобщая обеспокоенность нравственной ситуацией: дети, оставленные родителями, отсутствие чувства долга, чуткого и бережного отношения друг к другу, детский эгоизм, основным показателем которого является неуважение к окружающим.

Дошкольное детство — небольшой отрезок в жизни человека. Но за это время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь, поэтому не нужно забывать, что в нравственном воспитании главное та атмосфера, в которой живет ребенок. Значит, и закладывание социально-нравственных основ должно начинаться с детства. Еще в старину люди говорили, что воспитывать ребенка необходимо, когда он лежит поперек кровати, а не в длину. В.А. Сухомлинский утверждал, если дать волю всему, что зеленеет, плодовое дерево одичает, обильная поросль «волчков» забьет плодоносные ветки: «Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства бесконечной любви к Родине» [13, 22].

Он является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Это обусловлено как большими изменениями, которые происходят в умственном и эмоционально — волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в общении с взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем нравственной воспитанности. В связи с этим расширяются возможности нравственного воспитания старших дошкольников.

Первые уроки нравственности ребенок получает в семье. Если родители не обращают внимание на то, какими предметами играет ребенок, какие книги рассматривает, какие слова говорит, что он рисует, то дети усваивают ряд неправильных, искаженных представлений, приобретает вредные привычки. Основной источник огромного влияния семейного воспитания заключается в том, что в семье ребенок видит, слышит, чувствует не только то, как надо жить, а как в действительности живут люди.

Анализ научной литературы показывает, что проблема нравственного воспитания детей была предметом пристального внимания многих известных классиков зарубежной и русской педагогики: Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, И.П. Песталоцци, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. В то же время имеющийся материал по проблеме формирования и развития нравственности необходимо подвергнуть осмыслению с точки зрения современных социально-экономических преобразований, происходящих в обществе. По мнению ученых, именно в этот период закладываются основы таких нравственных качеств, как коллективизм, патриотизм, дисциплинированность, правдивость, доброжелательность, трудолюбие, принципиальность, бережливость и пр.

Проблема воспитания нравственных чувств дошкольников озвучена федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт), где одним из основных принципов дошкольного образования провозглашается «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» [14, 1.4].

В соответствии с ФГОС ДО, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства реализуется через различные виды деятельности и в формах, специфических для детей данной возрастной группы: «…в форме общения, игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие — как сквозных механизмах развития ребенка» [14, 2.7].

Реализация нравственного аспекта в воспитании старших дошкольников, в соответствии со Стандартом, может осуществляться через «развитие связной, грамматически правильной речи, речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы» (речевое развитие), а также через «развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства: восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (художественно- эстетическое развитие)» [14, 2.6].

Таким образом, принимая во внимание современную нормативную базу, можно сделать предположение, что нравственное воспитание старших дошкольников в большой мере может осуществляться через использование в практической работе одного из мощных художественных, фольклорных средств, средств народной педагогики — сказки.

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного возраста и может оставаться с ним на всю жизнь. Композиция сказки, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей сути образы, выразительный язык, динамика событий особые причинно-следственные связи и явления — все это делает сказку особенной интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом нравственно здоровой личности ребенка.

Поэтический и многогранный образ своих героев преподносят детям сказки, оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.

Привлекательность сказки для детей в том, что она не дает прямых наставлений: слушайся родителей, уважай старших, не уходи из дома без разрешения, но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. В простой детской сказке содержится все самое нужное, самое главное в жизни, живое как сама жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом [10, 32].

Многие современные ученые — педагоги и представители педагогической общественности указывали на ту большую роль, которую играет сказка в формировании личности дошкольника. По их мнению, все самое ценное, отшлифованное в течение многих столетий, может и должно быть использовано в образовательно-воспитательной работе детских садов. Сказка показывает жизнь человека в обществе, особенности взаимоотношений между людьми. Передача нравственного поведения в них происходит не через абстрактные понятия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо для ребенка. Общеизвестно, что каждый народ имеет свои национальные сказки, которые связаны между собой. Русский лингвист, исследователь сказок В.Я. Пропп писал: «Сказка — символ единства народов» [12, 34].

В практике использования сказок в нравственном воспитании дошкольников есть немало нерешенных проблем: нет духовной и нравственной устойчивости личности дошкольника: не отработана система работы по эффективному использованию сказок в формировании нравственных качеств, моральной устойчивости личности дошкольника, не выявлены педагогические условия эффективного использования сказок в нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста.

Целью работы является изучение сказки как одного их средств нравственного воспитания старших дошкольников.

Объектом исследования является нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования — влияние сказки на нравственное воспитание старших дошкольников.

Задачи исследования.

1.Провести анализ психолого – педагогических исследований по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

2.Определить задачи и содержание работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.

3.Выявить формы методы и средства работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.

4. Рассмотреть методы и приемы использования сказки в процессе нравственного воспитания старших дошкольников.

1. Теоретическое обоснование влияния сказки на нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста

1.1 Анализ исследований по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат как /moralis/ — мораль. «Нравы» — это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений. Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают определенное обоснование в виде представлений о том, как надо человеку жить, вести себя в обществе и т.д.

Л.А. Григорович дал следующее определение: «Нравственность — это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [6, 101].

И.С. Марьенко обозначил «нравственность — как неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду и т.д.» «Нравственные нормы» — это правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации [9, 83].

Воспитание — процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу. В.И. Ядешко считает, что для всех нравственных норм характерно то, что они закрепляют социальный способ поведения, который дошкольники выражают следующим образом: «Нельзя обманывать взрослых», «Маленьких нельзя обижать» и т.д. То есть дети констатируют, что можно делать, а что нельзя [19, 213].

В.А. Крутецкий дал следующее определение нравственным чувствам, под ними он понимал реальные переживания: «…это чувство патриотизма, чувство долга, чувство ответственности перед коллективом, чувство коллективизма и т.д.» [10, 39].

Определение данное В.С. Мухиной о нравственных чувствах, выдвинуто на основании объекта их проявления: «… это высшие чувства, переживания, связанные с отношением человека к обществу, другим людям, своим общественным обязанностям» [4, 4].

Л.С. Выготский отмечал, что ни одна моральная проповедь не воспитывает так, как живое чувство, и в этом смысле аппарат эмоций является, как бы специально приспособленным тонким орудием, через которое легче всего влиять на поведение. Чувства могут становиться побудителями действий. Само переживание трансформируется в мотив поступка, человек стремится реализовать его. Так чувства становятся началом, стимулирующим деятельность человека, следовательно, развитие нравственных чувств должно иметь своей целью преобразование их в мотивы нравственно-ценной деятельности личности [5, 94].

О сформированности понимания нравственной нормы можно говорить в том случае, если ребенок может объяснить, почему норму необходимо соблюдать [18, 143].

По мнению Р.С. Буре, в сфере развития нравственного поведения пример взрослого играет важнейшую роль. Положительный пример родителей способствует тому, что малыш легко и ненавязчиво учится жить в соответствии с нормами, принятыми в обществе. Норма, которая только декларируется, но не соблюдается взрослым, никогда не станет влиять на реальное поведение ребенка. Более того, малыш поймет, что нравственные нормы можно нарушать безнаказанно, соблюдать необязательно. Так рождается приспособленчество, лавирование. Ребенок неукоснительно выполняет норму в одних условиях и нарушает в других, не испытывая чувства вины [4, 23].

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей играет художественная литература. Исследования А.В. Запорожца, которые были посвящены изучению восприятия дошкольниками сказки, позволили выделить следующие особенности. Ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто плохой. Дети сразу стремятся выделить положительных героев и безоговорочно принимают их позиции. А по отношению ко всем, кто препятствует осуществлению их замыслов, становятся в резко отрицательное отношение [19, 66].

Ряд исследователей таких как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.И. [13], Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а так же ряд российских ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович [6], И.П. Подласый [11] и др., освещают в своих работах сущность основных понятий теории нравственного воспитания, содержания, методов нравственного воспитания старших дошкольников.

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра».

Понятие «нравственное воспитание» всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал, что ее системообразующий признак — нравственное воспитание: «Нравственное воспитание — это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали» [13, 49].

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни младших подростков: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом целостного процесса является формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.

Нравственное воспитание включает: формирование сознания связи с обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества; ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, доказательство их правомерности и разумности; превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений; формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения как одной из главных проявлений уважения человека к людям; формирование нравственных привычек.

Нравственное воспитание личности — сложный и многогранный процесс, включающий педагогические и социальные явления. Нравственное сознание — активный процесс отражения нравственных отношений, состояний. Источник моральных привычек — в единстве глубокой сознательности и личной эмоциональной оценки явлений, взаимоотношений между людьми, их моральных качеств. Моральные привычки — это азбука моральных идей и убеждений. Формирование моральных привычек — это тот путь проникновению воспитателя в духовный мир воспитанника, без которого невозможно понимание человека и влияние на него тончайшими средствами словом красотой. Благодаря моральной привычке нормы общественной сознательности и общественной морали становятся духовным приобретением личности. Без моральной привычки невозможны самоутверждение, самовоспитание, уважение к самому себе.

Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность: жизненная ситуация — порождаемое ею нравственно — чувственное переживание — нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений — волевой стимул — поступок. В жизненной практике, особенно в экстремальных условиях, всегда реализуются в единстве все названные компоненты.

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Как правило, нравственные идеалы формируются в рамках гуманистического мировоззрения как обобщенной системы взглядов и убеждений, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его природной и социальной среде и центрируется вокруг человека. При этом отношение человека содержит не только оценку мира как объективной реальности, но и оценку своего места в окружающей действительности, связей с другими людьми.

Таким образом, нравственное воспитание — непрерывный процесс, начинающийся с рождения человека и продолжающийся всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения.

Средств для решения этих задач множество, но мы бы хотели рассмотреть сказку как одно из эффективных средств нравственного воспитания детей [3,22].

Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась о сказках не только как о воспитательном и образовательном материале, но и как о педагогическом средстве, методе. Сказки представляют богатый материал для нравственного воспитания детей. Недаром они составляют часть текстов, на которых дети постигают многообразие мира.

Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине: «Духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству еще очень долго. Более того, он будет постоянно возрастать и станет еще более могучим. В этом — бессмертие человечества. В этом — вечность воспитания, символизирующая вечность движения человечества к своему духовному

Сказка жила веками и играла огромную воспитательную роль. Сказки и былины о храбром богатыре Илье Муромце, о Добрыне Никитиче учат детей любить и уважать свой народ, с честью выходить из трудных положений, преодолевать препятствия. В споре народного героя с отрицательным персонажем решается вопрос о торжестве добра и наказании зла.

Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся принципов, руководствуясь которой легче разобраться в самой действительности.

Чтобы ребенок был готов к жизни, чтобы уверенно чувствовал в этом большом мире, необходимо вооружить его социальными умениями. Важно, чтобы ребенок мог управлять своим поведением, умел выбрать по отношению к другому человеку наиболее подходящий способ поведения, способ обращения с ним, проявлял гибкость и творчество в выборе коммуникативных средств в процессе диалога с другими.

Необходимо научить ребенка умению видеть и понимать другого человека, развивать способность поставить себя на место другого и переживать с ним его чувства, умение действенно откликнуться на эмоциональное состояние другого. В сказках черпается первая информация о взаимоотношениях между людьми. Именно народные сказки сохранили ту общую человеческую мораль, которую, увы, сегодня многие растеряли.

В народных сказках отражены уникальные традиции и опыт творчества. Во всех народных сказках есть нравственно — этические принципы. Сказка учит жить. А иначе зачем бы наши предки тратили драгоценное время на них? Без сказки у ребенка нет ни мечты, ни волшебной страны, где сбываются все желания. Сказка позволяет ребенку, да и взрослому пофантазировать. Кто есть я? Каким бы я хотел себя видеть? Как я сам вижу себя через волшебное зеркало, позволяющее разглядеть все вокруг не только глазами, но и сердцем? Что бы я сделал, обладай волшебством? Через сказку ребенок может понять законы мира, в котором он родился и живет.

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Основу для правильного общения со сверстниками и взрослыми нужно закладывать в детстве сказки же учат нас не только житейской мудрости, но и смелости, мужеству, умению устанавливать контакты [2,12].

Существуют различные мнения по поводу влияния сказок на ребенка. Воспитывая в нем такие важные качества как смелость, храбрость, решительность, мы должны опираться на много вековой опыт предшествующих поколений в использовании сказки педагогических целях. Ребенка нужно приучать к преодолению трудностей: оберегая его от реальности, которая далеко не идеал, мы только создадим ему лишние проблемы. Вырастая, он не сможет объективно воспринимать события, решать последовательно возникающие задачи, будет не решительным, робким или погруженным в себя человеком. Всего этого не трудно избежать, если на раннем этапе развития анализировать сказочные произведения вмести с ним, с каждым новым прочтением всё более усложняя задачу. Практикуя различные методы объяснения смысла сказки, можно добиться её полного понимания и сознания малышом. А это значит, что в трудной ситуации она послужит ему хорошей опорой в жизни.

1.2. Задачи и содержание работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста

Одним из основных принципов дошкольного образования, провозглашенных федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт) и регулирующим задачи и содержание образовательной работы по нравственному воспитанию дошкольников, является «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» [14, 1.4].

Задачи и содержание работы по нравственному воспитанию дошкольников также регулируются ФГОС ДО. Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение задачи «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [14, 1.6]. Другой важнейшей задачей, обозначенной Стандартом, является задача «формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» [14, 1.6].

В соответствии с современным ФГОС ДО, содержание работы по нравственному воспитанию дошкольников обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.

Содержание нравственного воспитания дошкольников в соответствии с важнейшей образовательной областью, социально-коммуникативным развитием, направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»[14, 2.6].

Нравственное воспитание через познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» [14, 2.6].

Реализация нравственного аспекта через речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи, речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие в области нравственного воспитания предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, знакомство с книжной культурой, детской литературой и фольклором; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [14, 2.6].

Нравственная составляющая физического развития включает «приобретение опыта по формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладению подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) [14, 2.6].

Кроме того, на этапе завершения уровня дошкольного образования, т.е., в старшем дошкольном возрасте, Стандарт устанавливает социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка — целевые ориентиры дошкольного образования. Социально – нормативные характеристики охватывают практически всю работу по нравственному воспитанию старших дошкольников:

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

— ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

— ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

— ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

— у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;

— ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности [14, 4.6].

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует с самого раннего возраста, когда формируется характер, отношение к миру, окружающим людям. В этике существуют две основные нравственные категории — добро и зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, отступление от них характеризуется как зло. Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с моральными требованиями общества. Развитие дружеских отношений в детском коллективе требует особого внимания воспитателя. Добрые отношения в группе, поддерживаемые педагогом, способствуют эмоционально положительным переживаниям, закреплению чувства симпатии, расположения к окружающим. Одобрение взрослым добрых проявлений детей и неодобрение негативных позволяют им понять, как нужно поступать (это хорошо), а как нельзя (это плохо). Наша задача воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща, стремление радовать старших хорошими поступками.

В повседневной жизни детей необходимо приучать дошкольников к вежливому обращению с окружающими: учить обращаться к работникам детского учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу и т.д. Необходимо постоянно обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.), чтобы показать значение родного языка в формировании основ нравственности. Дети нередко спорят, оценивая свои поступки и поступки других. Нужно научить детей оценивать их. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.

В процессе нравственного воспитания необходимо развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Отношение к людям проявляются и через отношение к вещам. Так, если дети не убирают за собой игрушки, не кладут на место обувь, одежду, значит, за них это должен сделать кто-то другой (воспитатель, родители). Следовательно, вместо заботы о взрослых ребенок доставляет им новые хлопоты. Небрежное отношение к вещам говорит и о том, что ребенок не ценит труд взрослых, и тех, кто сделал эту вещь, и тех, кто купил ее. Поэтому, необходимо воспитывать навыки бережного обращения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Все это необходимо довести до сознания ребенка в беседах, в том числе на темы художественных произведений.

Девочки и мальчики в старшем дошкольном возрасте предпочитают общаться со сверстниками своего пола, поэтому педагогу необходимо планомерно корректировать отношения между девочками и мальчиками. У мальчиков воспитывать внимательное отношение к девочкам: учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек на танец и т.д. А вот у девочек воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков.

1.3. Формы, методы и средства работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста

В методической литературе описаны формы организации работы по нравственному воспитанию старших дошкольников. Такими признанными формами могут быть:

— непосредственная образовательная деятельность,

-проектная деятельность,

— игровые занятия

— комплексные занятия,

— самостоятельная игровая деятельность детей,

— самостоятельная продуктивная деятельность детей,

— экскурсии,

— кружковая деятельность,

— встречи с интересными людьми,

— досуги, развлечения, праздники,

— конкурсы,

— выставки.

Говоря о формах работы по нравственному воспитанию, необходимо затронуть и методы нравственного воспитания — своеобразный инструмент в руках педагога, выполняющий функции организации процесса нравственного воспитания, управление этим процессом (Приложение 2).

При помощи методов нравственного воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на старших дошкольников, организуется и направляется их жизнедеятельность, обогащается их нравственный опыт.

Формы организации и методы нравственного воспитания изменяются от индивидуальных особенностей детей. Воспитательная работа проводится не только со всеми детьми, но и принимает индивидуальные формы. Конечная цель работы с коллективом — воспитание личности каждого ребенка. Этой цели подчиняется вся воспитательная система. Создание коллектива — это не самоцель, а лишь наиболее эффективный и действенный путь формирования личности. Методы нравственного воспитания дошкольников применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями для подбора методов, которые можно и целесообразно использовать в комплексе, служат ведущая воспитательная задача и возраст детей.

Воспитание детей требует комплекса различных методов. В дошкольной педагогике принята такая классификация методов нравственного воспитания детей: Рассмотрим предложенную В.И. Логиновой классификацию методов нравственного воспитания детей, построенную на активизации механизма нравственного воспитания [8, 201]. Автор предлагает объединить все методы в три группы:

— методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, руководство деятельностью);

— методы формирования нравственного сознания (убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа);

— методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрение, наказание).

Воспитание поведения начинается с приучения. Приучение – это практическая выработка у детей определенных умений, навыков и привычек. Приучение широко используется в нравственном воспитании детей уже с раннего возраста: дошкольников приучают к режиму питания, сна, бодрствования, к формам и правилам общения, деятельности. Главный итог приучения – формирование навыков и умений поведения. Повторяя каждый день, эти умения и навыки превращаются в привычные способы поведения.

Поручение – это специально организованная взрослым ситуация для многократных упражнений в тех или иных формах поведения. В воспитании нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста широко применяются игровые упражнения. К примеру, дети «обучают» новую куклу правилам поведения в детском саду. В итоге неоднократных упражнений в различных условиях у детей складываются прочные привычки культурного общения и поведения.

Общение, игра, труд, учение, т.е. любой вид деятельности, важен для освоения знаний о нормах и правилах поведения и для упражнения в поступках и действиях. Но развитие личности в процессе деятельности гарантируется лишь целенаправленным руководством ею со стороны педагога. При данном условии руководство деятельностью становится методом нравственных качеств [8, 205].

Убеждение – это метод педагогического воздействия на сознание, чувства и волю детей. Цель убеждения — развитие и укрепление у ребят положительных моральных качеств и устранения отрицательных черт в характере и поведении. С помощью убеждения педагог воспитывает в дошкольниках моральные представления и понятия. Вследствие этого дети вырабатывают верные суждения, оценочные отношения к поступкам людей, к общественным мероприятиям и к самому себе. Также овладевают моральными нормами и правилами поведения в быту, в обществе, в своем коллективе.

Разъяснение используется в соответствии с возрастом детей и уровнем развития нравственного сознания. Уже при формировании у детей дошкольного возраста элементарных моральных представлений и понятий о нормах и правилах поведения применяется разъяснение. Разъяснением нужно сопровождать введение новых правил, требований. Это нужно для того, чтобы предупредить их нарушение. Разъяснение применяется при обсуждении отрицательных действий, поступков детей и при одобрении, поощрении. Тем самым это вызывает у детей положительные переживания и чувства.

Внушение применяется на протяжении всего развития детей. Особенно эффективное значение этот метод имеет в дошкольном и младшем школьном возрасте. Впечатлительность детей этих возрастов делает их податливыми к внушению. Применение внушения должно базироваться на уважении к личности ребенка, на глубокой вере в его силы и способности. Дети со слабой волей больше других нуждаются в таком внушении. В них вселяют уверенность в том, что они имеют все шансы быть смелее, добрее. Они в состоянии выполнить требования, предъявляемые к ним воспитателем, учителем, коллективом. Им рекомендуют, что нужно делать и как надо поступать, чтобы заслужить уважение товарищей. Отдельных детей методом внушения предупреждают от зазнайства, хвастовства, эгоизма.

Разъяснение и внушение связаны с приучением к правильному поведению, с упражнением в положительных моральных поступках. Это дает возможность воспитывать устойчивые навыки и привычки нравственного поведения, формировать осознанность.

Этическая беседа – это беседа на моральные темы, функция которой моральное влияние на сознание и поведение детей. Цель беседы – формирование и развитие обобщенных моральных представлений и понятий, на основе которых воспитывается убежденность.

Источниками для этических бесед в детском саду являются факты, явления, события в жизни самого детского коллектива, поступки детей, их взаимоотношения, поступки героев художественных произведений, кинофильмов, спектаклей [8, с. 138].

К этическим беседам предъявляются конкретные требования:

— идейная направленность содержания,

— тесная связь с жизнью данного детского коллектива и с жизнью страны,

— соответствие содержания и методики проведения беседы возрастным возможностям и индивидуальным особенностям детей,

— закрепление моральных представлений, понятий, норм, правил в ходе живого обмена мнениями.

В детском саду этические беседы проводятся воспитателем с отдельным ребенком и с коллективом детей. Делать упор на возможности и собственные силы отдельных детей, на особенности их поступков, «поговорить по душам», оказать влияние на сознание, чувства и поведение воспитанника – назначение индивидуальной беседы.

Пример – это влияние поступков и действий на чувства, сознание и поведение воспитуемого. Непосредственное воздействие может оказать личный пример окружающих людей, примеры из жизни и деятельности великих людей, героев литературных произведений, кинофильмов и театральных спектаклей. Примеры обладают наглядностью, большой силой эмоционального воздействия на детей. Вследствие этого упрощают усвоение нравственных привычек и навыков. Применение примера как метода нравственного воспитания основывается также на любви и уважении детей к окружающим их людям. Велика роль примера окружающих. В первую очередь воспитателей и родителей. Дети искренно любят внимательных, заботливых, справедливых взрослых и стараются им во всем подражать [12, 144].

В сложном процессе нравственного воспитания личности ребенка поощрения и наказания выступают как вспомогательные средства. Однако в определенных ситуациях они приобретают решающее значение, по тому что отличаются от других средств нравственного воспитания силой воздействия. Качественность поощрений и наказаний находится в зависимости от методики их применения. При применении поощрений и наказаний надо, прежде всего, исходить из анализа конкретной ситуации. Именно создавшаяся ситуация подсказывает воспитателю, какие изменения нужно внести во взаимоотношения с данным воспитанником. Например, отсрочить наказание, выждать самоосуждение ребенком своих действий. Применение поощрения и наказания предполагает осознание ребенком последствий своих поступков и должно помочь ему выбрать правильную линию поведения. Поощряя, нужно учитывать следующие педагогические требования:

— поощрять нужно своевременно и умело,

— поощрение предусматривает конкретные определения, например: «добрый», «вежливый» и др. Этими словами подчеркивается нравственный смысл поступков;

— поощрение должно быть заслуженным. Поощрять нужно только те поступки, которые требуют физических, умственных, нравственных усилий;

— в любом поощрении нужно знать меру, не следует захваливать одних и тех же детей;

— необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности.

Наказание нельзя рассматривать как обязательней метод воздействия. Оно может осуществляться в следующих формах: замечание, лишение ласки, временный отказ от бесед и разговора с ребенком, запрет заниматься любимым делом, лишение общения со сверстниками и обещанных удовольствий, предупреждения, что про поступок узнают другие, обсуждение поступка всеми членами семьи или в коллективе сверстников [1, 126].

Требования к использованию наказаний:

— прежде чем наказать, нужно выяснить причину непослушания. Наказание должно быть справедливым, за аморальный поступок,

— наказание требует большого такта, терпения, осторожности,

— наказания нужно сочетать с требовательностью. Взрослый должен быть непоколебим в своем решении, иначе ребенок будет надеяться на его отмену,

— воспитателю надо предусматривать реакцию детей на наказание, стараться, чтобы они осознали неприемлемость их действий,

— наказание базируется на уважении к личности ребенка,

— взрослым нужно помнить о мере наказания. Вред частых наказаний очевиден: ребенок начинает обманывать, чтобы избежать наказания или перестает реагировать на него. Частые наказания говорят о беспомощности воспитателя.

Говоря о методах нравственного воспитания, своеобразном инструменте в руках педагога, выполняющем функции организации процесса воспитания, обязательно нужно отметить средства, через призму которых осуществляется нравственное воспитание. Под средствами в педагогике понимают предметы материальной и духовной культуры, которые используются при решении педагогических задач ( Приложение 2).

Прежде всего — группа художественных средств: художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного воспитания, поскольку способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств.

Средством нравственного воспитания дошкольников является природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей многогранно и при соответствующей педагогической организации становится значимым средством воспитания чувств и поведения ребенка.

Прежде всего — группа художественных средств: художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и др. ( Приложение 2 ).

Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного Средством нравственного воспитания дошкольников является собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспитания. Но данное средство — деятельность как таковая — необходимо, прежде всего, при воспитании практики нравственного поведения.

Особое место в этой группе средств отводится общению. Оно, как средство нравственного воспитания, лучше всего выполняет задачи корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений.

Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в которой живет ребенок, атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или, напротив, жестокостью, безнравственностью.

Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, поведения, то есть она активизирует весь механизм нравственною воспитания и влияет на формирование определенных нравственных качеств.

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития, этапа развития нравственных качеств (только начинаем формировать нравственное качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем).

1.4 Методы и приемы ознакомления со сказкой

На практике при ознакомлении старших дошкольников со сказкой как средством нравственного воспитания педагогами могут использоваться все выше перечисленные формы, методы и средства нравственного воспитания. Но именно в работе со сказками нами используются и показали высокую эффективность словесные, практические и наглядные методы (Приложение 3).

К словесным методам относятся:

— чтение сказок,

— пересказ,

— беседа по сказке,

— прослушивание аудиозаписей сказок,

— просмотр мультфильмов по сказке.

Практические методы это:

— речевые игры и упражнения,

— игры-драматизации,

— театрализованные игры,

— инсценировка,

— рисунок или поделка по мотивам сказки после прочтения.

К наглядным методам относятся:

— рассматривание иллюстраций, репродукций картин, игрушек, тематических альбомов

— работа с мнемотехникой

— оформление выставок

Использование данных методов и приемов в работе со сказкой способствует развитию познавательной активности, формированию креативности как качества личности у дошкольников.

Сказка — это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром человека, мощный инструмент развития. Сказка окружает нас повсюду. Интерес психологов к сказке существует давно.

Конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно — образного и наглядно — действенного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно психическим особенностям дошкольников.

Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать окружающее.

Понимание и проживание через сказку содержания свойственного внутреннему миру любого человека, позволяют ребенку распознать и обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, понять их смысл и важность каждого из них.

Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в ребенке человечность — эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою» [16].

В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется трудолюбие — ленивости, добро — злу, храбрость — трусости. Симпатии детей всегда привлекают те, кому свойственны: отзывчивость, любовь к труду, смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.

Сказка имеет очень большую роль в формировании нравственных качеств ребенка. Скажем, в гендерном отношении все сказки помогают сформировать мужские и женские черты характера.

Например, сказки для формирования мужских черт характера — «Три поросенка», «Колобок». В них показан метод борьбы для мужчины. В сказке «Три поросенка» дается успешный сценарий победы над превосходящим по силе противником, а в сказке «Колобок» содержится важнейшее предупреждение о том, при каких условиях можно потерпеть поражение, о выполнении правил безопасности. На этих сказках можно объяснить мальчику типологию противника, сценарии борьбы с ним и победы. В противостоянии с одним противником нужна сила, с другим — осторожность и предусмотрительность, с третьим — надежная команда, с четвертым — тактическая беседа.

Сказки, с мужским характером, содержат три важных для мальчика идеи: во-первых — адекватное восприятие реальности, во — вторых — представление о враге и безопасности, в — третьих — желание победить врага. Они символически дают мальчику знания стратегии и тактики в борьбе с противником. Крепкое убежище, объединение сил, удача, знания, использование собственного преимущества и слабые стороны противника — вот слагаемые успеха. Все, что мальчик запоминает в детстве, накладывает отпечаток на его взрослую жизнь. Русские народные сказки формируют в будущих мужчинах такие черты, как умение противостоять трудностям, мужество, отвагу, бессмертие перед врагом, уважение и любовь к маме (женщине) [15].

А вот сказки — «Маша и медведь», «Хаврошечка», «Морозко», «Гуси лебеди» помогают формировать женские черты характера. В этих сказках обязательно присутствует мужской персонаж. Героиня по — разному строит с ним отношения. Она либо вступает в борьбу, либо готовит себя к счастливому супружеству, либо помогает ему. Эти сказки помогают девочке постичь смысл женственности. В этих сказках девочка принимает определенные знания о жизни героинь. Во — первых — найти достойного партнера, то есть избрать лучшее. А выбор связан со способностью слушать свое сердце, которое подскажет: кто — достойный, любящий, преданный, готовый всегда прийти на помощь. Во — вторых, принимать помощь с благодарностью, и то, что ты задумаешь, исполнится. В — третьих — создать комфортную среду, где она чувствует себя спокойно и защищенно, где ее сила приумножается, чтобы понимать и дарить любовь, где она может расти детей — продолжение рода. Именно любовь, терпимость являются основными проявлениями женственности в русской культуре.

Но есть сказки, с помощью которых мы можем формировать нравственные качества и у мальчиков, и у девочек. Они имеют одинаковую концовку и обязательно завершаются воссоединением героя и героини — свадьбой. Таким образом, сказки являются эффективным средством формирования нравственных качеств личности и национальных черт характера [17, 41].

Какими будут наши дети — внимательными, заботливыми, добрыми, отзывчивыми, дужными или напротив — эгоистичными, бестактными, агрессивными — зависит только от нас — родителей? Ведь именно в семье формируется у детей отношение к миру людей, вещей, к природе, развиваются и крепнут чувства.

Флерина Е.А., крупнейший педагог в области эстетического воспитания, видела преимущество рассказывания перед чтением в том, что рассказчик передает содержание так, будто бы он был очевидцем происходящих событий [10, 18]. Она считала, что рассказыванием достигается особая непосредственность восприятия. Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый воспитатель, т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки.

Как же читать (рассказывать) сказку детям? Одно из главных условий рассказа сказки — это эмоциональное отношение взрослого к рассказываемому. При рассказе от педагога требуется выражения подлинных эмоций и чувств, так как дети очень тонко чувствуют преувеличение и фальшь. Педагог во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают впечатления от прочтения [17].

Важно не читать, а рассказывать, так как необходимо видеть лицо ребенка, его жесты, мимику, как они изменяются в процессе слушания. Наблюдая за ребенком, можно заметить, какие моменты его взволновали.

Прежде чем рассказывать детям сказку, воспитатель должен твердо знать ее содержание, а его рассказ должен быть живым и эмоциональным, поэтому необходимо всегда повторять текст сказки используя интонационную выразительность речи, мимику и жесты [17, 43]. Воспитатель должен тщательно готовить иллюстрации к сказке. Они должны быть эстетичны, с естественной окраской и понятны детям.

Чтобы детям было комфортно и удобно слушать сказку, непосредственно на занятии, можно посадить их на стульчики полукругом и самим садиться напротив, или предложить детям разместиться на ковре (дети могут сесть, лечь, стать на коленки), а воспитатель присаживается так, чтобы его лицо и иллюстрации к сказке были видны всем детям.

По отношению ребенка к рассказываемому можно определить те или иные психологические проблемы, понять, что волнует ребенка в данный момент его жизни. По мере развития сюжета сопереживания героям у детей усиливается, появляется эмоциональная оценка событий. Этот процесс вызывает у многих детей необходимость общаться друг с другом, делиться своими переживаниями и оценками. Не следует делать детям замечания, призывать сидеть тихо. Это может помешать им полноценно переживать события сказки и замаскирует многие эмоциональные оценки. Когда дети ведут себя активно, высказываются, радуются и предаются печали, их эмоции и направленность чувств обычно не вызывает сомнений.

При использовании элементов кукольного театра манипуляции с куклами должны быть предварительно отработаны. Работая с куклами, звуки речи должны направляться к зрителям, необходимо заботиться о четкой дикции, о достаточной силе голоса. Действуя с куклой, надо следит за тем, чтобы её движения соответствовали содержания произносимых реплик, их интонации. Голос речь должны соответствовать внутренней характеристики персонажа [15].

Особый всплеск эмоции вызывает общение персонажа сказки с детьми, когда он ищет у детей поддержки, просит совета. От лица героя, нужно преобразовывать сложные ситуации педагогические задачи, подводить к решению проблемы. Дети вместе с героем ищут альтернативные способы действия, спорят с ним или соглашаются предлагают свои решения. Для старшего дошкольного возраста наиболее важная информация для развития и социализации должна быть передана через яркие образы. Лучше всего эту роль выполняют сказочные и мифологические истории, которые использовали еще наши предки, занимаясь воспитанием детей. Не торопясь наказать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из которого становился ясным смысл поступка, а многие обычаи предохраняли малышей от «напастей», учили их жизни.

К тому же сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности ребенка дошкольного возраста:

— потребность в автономности :в каждой сказке герой действует самостоятельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на собственные силы;

— потребность в знаниях и опыте: герой оказывается способным преодолевать самые невероятные препятствия;

— потребность в активности — герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, с кем-то борется, от кого-то убегает.

Результатом удовлетворения этих потребностей является формирование целого ряда качеств личности: дошкольник учится проявлению доброты, внимания, сочувствия, сопереживания; овладевает способностью замечать изменения настроения, эмоционального состояния другого; учится выбирать адекватные ситуации способы общения и взаимодействия с другими детьми.

При работе со сказкой для детей обязательно присутствие ритуала входа (и выхода) в сказку. Такой ритуал помогает безопасно вернуться из драматической ситуации в обыденную. Чаще всего используются манипуляции с волшебными предметами (волшебное кольцо, золотой ключик), проговаривание волшебных заклинаний. Также детям очень нравится проходить в сказку с помощью проводника, у которого есть легенда, объясняющая детям его присутствие в нашем мире.

Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не уведут ребенка в реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки, оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных процессов.

В сказке можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций» [15, 18]. Этот «банк» может быть активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации — так и останется в пассиве. И если с ребенком размышлять над каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в сознании. Тем самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие нравственные ценности.

Таким образом, дошкольный возраст является чрезвычайно важным в нравственном становлении личности ребенка, а сказка является одним из важнейших нравственно — педагогических средств формирования личности. Комплексное использование форм, методов и средств нравственного воспитания поможет педагогу успешно решать задачи нравственного воспитания и развития каждого воспитанника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование нравственных чувств в дошкольном возрасте происходит различными путями. Процесс усвоения нравственных понятий осуществляется в дошкольном возрасте от частного, конкретного к более общему пониманию морального содержания нравственного качества. Для решения задач нравственного воспитания необходимо организовать деятельность детей таким образом, чтобы раскрылся социальный потенциал каждого ребенка. Все содержание работы, используемые методы должны быть направлены не на передачу моральных норм, а на то, чтобы поставить ребенка в условия, при которых поступок становится для него личностно-значимым.

Формируя нравственные представления у ребенка в старшем дошкольном возрасте, мы обеспечиваем становление в будущем такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные нравственные качества и нравственную чистоту. Основной целью воспитания, основанной на выбранном нами приоритете общечеловеческих ценностей, является формирование чувствующего, думающего и любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.

В процессе работы над темой исследования мы провели анализ нормативной базы, психолого–педагогической литературы по нравственному воспитанию дошкольников и установили, что проблема формирования нравственных качеств, моральной устойчивости личности дошкольника в настоящих условиях остается актуальной, регламентируется современными нормативно- правовыми документами.

Определив задачи и содержание работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, попытались подобрать необходимый методический инструментарий для формирования нравственных качеств старших дошкольников.

Анализируя методическую литературу по проблеме исследования, удалось выявить формы работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Вместе с тем, обнаружили, что этого недостаточно: говоря о формах работы по нравственному воспитанию, необходимо уточнить методы нравственного воспитания — своеобразный инструмент в руках педагога, выполняющий функции организации процесса нравственного воспитания и управление этим процессом, а также средства работы по формированию нравственных качеств дошкольников, через призму которых осуществляется нравственное воспитание. Под средствами в педагогике понимают предметы материальной и духовной культуры, которые используются при решении педагогических задач.

Также установили, что выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития, этапа развития нравственных качеств, окружающих взрослых, развивающей среды воспитанника.

На основе выполненного анализа можно сказать, что одним из эффективных средств воспитания нравственных качеств старших дошкольников являются фольклорные произведения и любимая детьми сказка. Нравственное воспитание ребенка возможно через работу со сказкой, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах. По словам философа и педагога И.А. Ильина: «Сказка будит и пленяет мечту, она дает ребенку первое чувство героического — чувство испытания, опасности, усилия и победы: она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие правды от кривды. В сказке народ сохранил свое видение, своё страдание, свой юмор и свою мудрость» [7, 19].

Далее, рассмотрели и отобрали методы и приемы использования сказки в процессе нравственного воспитания дошкольников, а также разобрали педагогические условия эффективного применения сказки в нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста.

В результате, было установлено, что практически любая сказка дает социально — педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. Иначе говоря, потенциал сказки гораздо богаче ее художественно — образной значимости: сказка является одним из важнейших нравственно — педагогических средств формирования личности, а значит использование сказки в педагогическом процессе позволяет педагогу подготовить ребенка к жизни, сформировать в нем важнейшие нравственные ценности.

Таким образом, удалось сформулировать следующие выводы:

— старший дошкольный возраст является периодом активного освоения этических норм, правил, установления нравственных чувств и наклонностей;

— комплексное использование форм, методов и средств нравственного воспитания поможет педагогу успешно решать задачи нравственного воспитания старшего дошкольника;

— в дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для влияния сказок на нравственное воспитание детей: в этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность.

— сказка является одним из доступнейших, эффективнейших и важнейших нравственно — педагогических средств формирования личности старшего дошкольника.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акимова, Т. М. Русское народное поэтическое творчество [Текст] / Т. М. Акимова – М. : Издательство «Высшая школа», 2016. – 293 с.

2. Архангельский, Л.М. Ценностные ориентации и духовное развитие личности. — М., 2019

3. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников. — М., 2018

4. Буре, Р. С. Когда обучение воспитывает: методическое пособие. — Спб.: Детство-Пресс, 2017. — 210 с.

5. Выготский, Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 2018. –348с. Текст URL: https://libkat.ru (дата обращения: 05.04.2022)

6. Григорович, Л.А. Педагогика и психология. — М., 2019. -247 с.

7. Ильин, И.А. О духовном развитии и воспитании детей. — М., 2017

8. Логинова В.И. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, — СПб: Детство-Пресс, 2019. — 244с.

9. Марьенко, И.С. Нравственное становление личности. – М.: Альянс, 2019. — 219с.

10. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред.В.Г. Нечаевой. — М.: Сфера, 2020. — с.185.

11.Подласый, И.П. Педагогика. – Кн.3. — М.: Академия, 2014. Текст URL: https://www.cross-kpk.ru/ (дата обращения: 02.04.2022)

12. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2018 . — 336 с.

13. Сухомлинский, В.А. Рождение гражданина. М. — 2017. Текст URL: https://modernlib.net (дата обращения: 10.04.2022)

14. ФГОС ДО. Текст URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата обращения: 08.02.2022)

15. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой. — 2014. Текст URL: https://azbyka.ru/deti/vospitanie-skazkoj-dlya-raboty-s-det-mi-doshkol-nogo-vozrasta-l-b-fesyukova(дата обращения: 19.03.2022)

16. Чуковский, К.И. Собрание сочинений в 15 т. Т. 2: — От двух до пяти, М., Терра — Книжный клуб, — 2016. Текст URL: https://fictionbook.ru/author/korneyi_chukovskiyi/ot_dvuh_do_pyati/read_ online.html (дата обращения: 08.02.2022)

17. Шорохова, О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2017. — 208 с.

18. Эльконин, Д.Б. Психология игры и сказки. – М.: АНО «Психологическая электронная библиотека» , 2018. – 85 с.

19. Ядешко, Г.А., Сохин, Ф.А. Дошкольная педагогика. — М.: Альянс, 2020.- 416 с. Текст URL: https://glavkniga.su/ (дата обращения 31.03.2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методы нравственного воспитания детей

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Средства нравственного воспитания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методы и приемы ознакомления со сказкой

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Курсовая работа

По теме: «Влияние сказки на нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста»

Работу выполнила

студентка -5 курса

Шабаева Светлана Анатольевна

Научный руководитель:

Жукова О.Г.

-2012-

Содержание

Введение

Глава I. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста

1.1 Влияние русской народной сказки на воспитание нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста

.2 Особенности проведения занятий с детьми дошкольного возраста с использованием сказки

.3 Детская сказка, как добрый воспитатель нравственности у старших дошкольников

.4 Роль взрослого в воспитании нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста

.5 Анализ образовательных и авторских программ

Выводы по первой главе

Глава II. Диагностика развития нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста средствами русской народной сказки

.1 Цели, задачи и методика констатирующего эксперимента

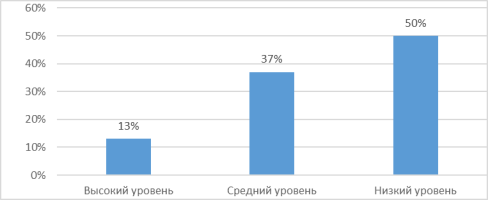

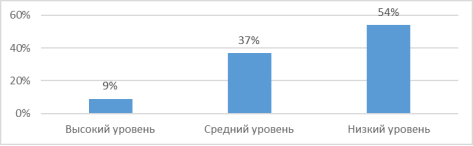

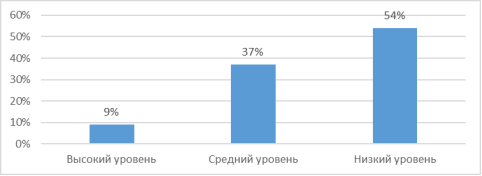

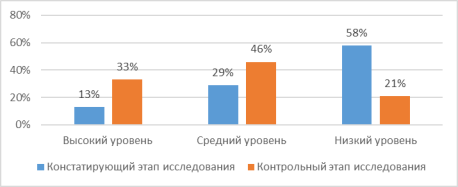

.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента

.3 Проект диагностирующего эксперимента

Выводы по второй главе

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Мы, взрослые, обладая знаниями различных методик, можем достаточно быстро научить детей писать, читать, танцевать. Но для того, чтобы стать Человеком, одного этого мало. Сказать: «Я — человек, не трудно, намного труднее быть им». Нужно вырастить в первую очередь Человека, а уже потом математика, юриста, строителя, потому что живёт он не просто среди людей, но и для людей, а это обязывает ко многому. Если мы разовьём в ребёнке чуткость, доброту, душевную щедрость, то можно надеяться, что ребёнок не будет нести в мир зло, жестокость и насилие. Детство — время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к культурной жизни начинается — так же в дошкольном возрасте — с нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое культурно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. Задача родителей и педагогов — воспитывать у ребенка культуру общения. Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни, перестраивает его субъективный мир. По словам Б. М. Теплова, искусство захватывает различные стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, формирует мировоззрение. «Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника» (Ш.А. Амонашвили) [1]

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания — это меч в руках сумасшедшего». Формирование нравственной культуры дошкольников во многом зависит от того, насколько придерживаются норм и правил поведения в обществе его ближайшее окружение: родители, друзья, педагоги, родственники. В воспитании тех или иных качеств личности ребенка немаловажное значение имеет использование фольклора, возможности которого неисчерпаемы. Его народная мудрость воздействует на эмоциональную сферу ребенка при сообщении ему нравственных понятий, формирует устойчивые положительные или отрицательные отношения к действительности. Наша главная задача — разбудить душу ребёнка. А нравственная сторона личности — это её ядро. Нравственное отношение к жизни должно быть прочувствованно, осмысленно, понято сердцем. Наша задача: развить у детей доброту, сострадание, трудолюбие, осмысленное отношение к жизни, страданиям, испытаниям, в общем, все те качества, которые составляют основу счастливой жизни любого человека. Проблема культурно-нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и формирования культуры поведения. Дети являются гордостью своих родителей. В них всё им мило и дорого. Но не всегда они задумывались над тем, что привлекательность ребёнка не только в красоте его внешнего вида, главное, в том — как подрастающий ребёнок ведёт себя? Как держится на людях? При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картину, конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его чувства и представления о действительности. Правило морали приобретает в художественном произведении живое содержание.

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат как мораль. «Нравы» — это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений. Л.А. Григорович дал следующее определение «нравственность» — это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.

Сказка — неразрывная часть фольклора. Она является предметом научных исследований фольклористов, литературоведов, психологов, педагогов. В нашем исследовании сказка рассматривается как одно из средств нравственного воспитания дошкольников. Идеи, воспетые и сбереженные в фольклоре, не утратили своего значения и в настоящее время. «Это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа, » — писал К. Д. Ушинский. Многие современные ученые-педагоги и представители педагогической общественности указывали на ту большую роль, которую играет сказка в формировании личности дошкольника. По их мнению, все самое ценное, отшлифованное в течение многих столетий, может и должно быть использовано в образовательно-воспитательной работе детских садов. Сказка показывает жизнь человека в обществе, особенности взаимоотношений между людьми. Передача нравственного поведения в них происходит не через абстрактные понятия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо для ребенка. Общеизвестно, что каждый народ имеет свои национальные сказки, которые связаны между собой. Русский лингвист, исследователь сказок В. Я. Пропп писал: «Сказка — символ единства народов. Народы понимают друг друга в своих сказках. Независимо от языковых или территориальных или государственных границ сказки широко переходят от одного народа к другому. Народы как бы сообща создают и развивают свое поэтическое богатство» [2]

Народные сказки представляют для детей немалый интерес: «В них виден быт народа, его домашняя жизнь, его нравственные понятия, и этот лукавый русский ум, столь наклонный к иронии, столь простодушный в своем лукавстве». Исследователь русского фольклора В.П.Аникин писал: «В мысли, которая живит сказки, многогранно проявился ум народа, кристаллами отложилась его история, быт, мировоззрение». Наибольшую роль в становлении нравственной культуры личности школьника играют педагоги и родители. Именно им предстоит привить детям и подросткам нравственные ценности и идеалы, которые характеризуют самостоятельную личность. Таким образом, актуальность изложенных выше тезисов послужила выбором для темы курсовой работы: «Влияние волшебной сказки на культурно — нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить уровень развития нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста средствами народной сказки.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1.Проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме развития нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.

2.Выявить технологию работы педагога по развитию нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста средствами народной сказки.

. Определить уровень сформированности нравственных чувств детей старшего возраста в отношении с семьей и сверстниками.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: процесс развития у детей старшего дошкольного возраста нравственных качеств средствами народной сказки.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ : — педагогические условия развития нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста по средством народной сказки.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: — Поставленные перед нами задачи будут выполнены при условии, если:

если педагог исследует педагогическую литературу;

если педагог будет использовать русскую народную сказку для развития нравственных качеств у детей в системе интегрированных занятий;

если занятия будут проводиться по системе;

если родители будут помощниками в воспитательно-образовательном процессе;

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Изучение психолого-педагогической литературы;

Диагностика;

Анкетирование;

Беседа;

Круглый стол;

Анализ продуктов деятельности.

Базой исследования является МДОУ№12 г. Кингисепп группа «Веснянка»- возраст 5-6 лет. В количестве 18 человек, 10-мальчиков и 8-девочек.

Глава I. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста

1.1 Влияние русской народной сказки на воспитание нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста