Сочинение: Великая французская революция и ее влияние на Европу

Школа-комплекс «Универс» № 106

ВЕЛИКАЯ

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПУ

творческая работа по истории

выполнила ученица 9«А»

Бобылева Екатерина

г. Красноярск

1998г.

Великая французская революция

и её влияние на Европу

(План выступления по теме)

1. Революция — особая нравственная тема.

2. Россия сегодня — реформы или большие социальные потрясения?

3. Франция — камертон Европы.

4. Влияние Французской революции огромно.

5. Почему же влияние было так велико:

· практическая кульминация идей просвещения;

· идеал общественной, политической и экономической жизни;

· идеи бунта и протеста всегда зажигают умы;

· идеи «равенства на деле».

6. Исторические итоги революции.

7. Какая она на самом деле, или другая оценка революции.

8. Россия и революция — дилемма Запада и Востока.

9. Что нужно для революции.

10. Нужна ли нам революция?

Оглавление

стр

Введение. 4

Глава I. «Франция — камертон Европы».

1. Идеи революции. 8

2. Распространение революции на Европу. 13

3. Итоги революции. 18

Глава II. «Россия под знаком Великой французской революции».

1. Распространение французских веяний в России. 22

2. Восстание на Сенатской площади. 24

3. Общественные течения в России после декабрьского восстания. 27

4. Два взгляда на Россию. 29

Заключение. 32

Использованная литература. 34

ВВЕДЕНИЕ

… Но о чем я забочусь более всего и что для меня самое

важное, — так это заботиться о том, чтобы узнать, чем мне

необходимо руководствоваться в жизни, а отнюдь не забаве

публиковать то немногое, чему я научился…

Рене Декарт преподобному Отцу Мерсену

Амстердам, 15 апреля 1630г.

Темы добра и зла, справедливости и насилия, свободы и зависимости — извечные темы человечества, история их ставит перед каждым поколением, а жизнь — перед каждым человеком. Сегодня на эти вопросы отвечаем мы. И можем сами выбрать варианты ответов. Но есть периоды в истории, когда цена ошибки — сама жизнь.

Это периоды потрясений и революций….

Франция традиционно считается законодательницей мод, французский язык всегда был языком русского дворянства. Нам известны многие имена французских живописцев, писателей. Жизнь французского двора известна нам лучше, чем история Российского государства. Но наши связи с Францией ограничиваются не только культурой. Франция всегда играла огромную роль в жизни России и других европейских государств. Многие говорили, что для того чтобы понять и узнать Европу, достаточно узнать Францию. Вот как выразился по этому поводу в своей книге «Россия и Европа» А.Я. Данилевский: «… Но, скажут, Франция — еще не Европа. Нет, Франция — именно Европа, ее сокращение, самое полное ее выражение. От давних времен история Франции есть почти и история Европы. Все, в чем Франция не участвовала, составляет частное явление жизни отдельных европейских государств; все же истинно общеевропейское есть непременно и по преимуществу явление французское».

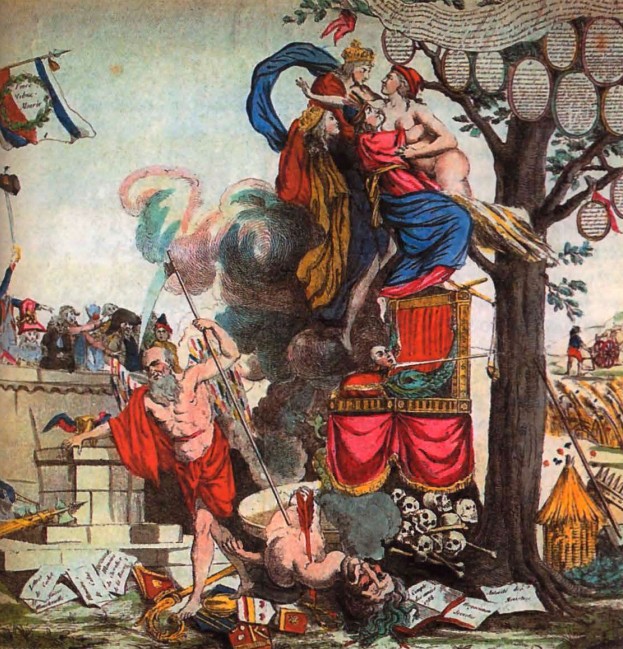

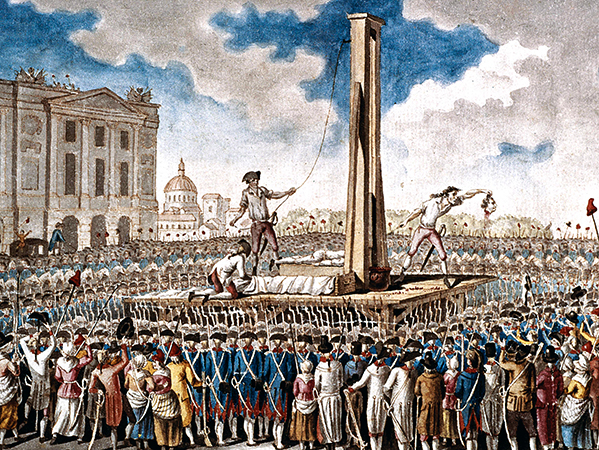

Влияние на Европу Великой французской революции так велико, что его трудно переоценить. Она повлияла не только на отдельные события в отдельных странах, но и, по единодушному признанию историков, оказала огромное влияние на весь XIX век. Она осуществила свое стремление к добру и справедливости через торжество идей разума, свободы и равенства. Она совершила, по словам Николая Бердяева, «один из величайших гуманистических экспериментов»[1]. Она озарила светом своих идей целые народы и повергла многих в неописуемый ужас. По словам того же Бердяева, „социализм, столь характерный для XIX века был не только порождением Французской революции, он был также реакцией на Французскую революцию, реакцией против того, что Франция не исполнила своих обещаний, не осуществила свободы, равенства и братства“. Реакция на французскую революцию очень неоднозначна. События во Франции со всей очевидностью показали, что всякая революция несёт в себе бунт, анархию и террор. Борьба за лучшую жизнь всех людей, за идеалы свободы и справедливости для многих современников превращается в ужасы репрессий, террор, варварский беспредел и смерть. Не случайно сама Франция сурово обошлась с героями Великой революции, так почитаемыми многими европейскими современниками и потомками, не простив Робеспьеру и его сподвижникам крови своего народа. Наверное в СССР имя Робеспьера знал каждый школьник. Даже в таком далёком от Франции городе как Красноярск его именем названа улица. И таких названий видимо немало до сих пор в городах России. Но официальная Франция забыла своих «героев» — революционеров. В столице Франции нет ни одного крупного памятника Максимиллиану Робеспьеру, он похоронен на мало кому известном кладбище в братской могиле.

Именно история Французской революции и её влияния на европейские события позволит нам ответить для себя на многие вопросы. Что такое свобода? Когда можно говорить о свободе одного человека, или целого народа? Великий русский художник Илья Глазунов сказал однажды, «что свободы вообще не существует, есть свобода от… и свобода для… ». Так ли это? А что такое благоденствие народа и как его достичь? И почему борьба за светлые и чистые идеалы человечества, за улучшение жизни людей, притесняемых кем-либо всегда несет жестокости, анархию и кровь?

Говорить о влиянии какого-то события, происходящего с одними людьми на жизнь других людей, других народов, на их историю довольно сложно. Пусть даже это такое значительное событие как революция. Французская революция долгое время будоражила Европу своими идеями, революционным порывом огромного народа и явилась поводом к размышлениям и активным действиям многих людей и сообществ на протяжении целого века. Потому, говорить о влиянии — это говорить о том, как идеи освобождения от бесправия и угнетения переносятся от одного народа к другому. Это говорить как огонь бунта и борьбы против старых порядков охватывает все другие страны. Как представления о новой жизни, о другом общественном и экономическом укладе заражают умы многих людей. Сама попытка изменить ход истории, сделать то, о чём многие только мечтают, пробуждает людей к активным действиям. Íо революция ещё и предостерегает, настораживает. Она показывает, как опасно для любой формы государственного правления объединение больших масс народа против. Как стихиен и неуправляем бунт толпы. Как непредсказуема революция, и может обернуться для многих крушением несбывшихся надежд и судеб.

Раскрывая эту тему, мы можем понять, что такое революция, как она возникает, чем она важна для других: какие философские, экономические и социальные идеи она принесла человечеству, какова роль революций в истории. И попытаться ответить на вопрос: А нужны ли нам революции?

Французская революция и Россия — тема особая. Известно, что идеи и события французской революции оказали огромное влияние как на движение декабризма и социализма в России, так и в дальнейшем на многих деятелей российских революций XX века. Те же идеи свободы, равенства и братства были провозглашены Октябрьской революцией 1917 г. А все ужасы якобинской диктатуры наш народ прочувствовал в российском варианте начала XX века. В России с начала Французской революции возникли мощные, противостоящие друг другу течения. Главным камнем преткновения для них стал вопрос: «по какому пути развиваться России?»

До сих пор не утихают многочисленные споры о том, к какому цивилизационному типу следует относить Россию: к Востоку или Западу. Часть исследователей считает, что у неё особое место в мировом развитии — евразийский тип. Широко распространено мнение, что Россия — это особый «исторически сложившийся конгломерат народов, относящийся ко всем существующим типам цивилизаций, объединённых мощным централизованным государством». Всем известно, что Россия расположена между двумя мощными центрами цивилизаций — Востоком и Западом, и включала в свой состав народы, развивающиеся как по западному пути, так и по восточному. Это сказывалось на общем развитии России. И наше огромное «дрейфующее общество» история сдвигала то к Востоку, то к Западу.

Вихрь Великой французской революции многократно отозвался в различных событиях жизни нашего отечества, отклоняя маятник исторических весов то на Запад, то на Восток… Он вдохновил огромное количество прогрессивно мыслящих людей, заразив их стремлениями к борьбе за лучшую долю русского народа, за всемирное братство и справедливость. А другая часть русских патриотов была вынуждена бороться против иноземных идеалов, за сохранение русской национальной самобытности и уклада жизни. Но была, конечно, ещё значительная часть общества, которой не нужны никакие перемены. Это их так резко и горько высмеивали классики русской литературы.

Когда мы смотрим на историю, невольно возникает вопрос: А что изменилось с тех пор? Мне кажется, тогда люди больше думали о нравственном законе: о том что такое справедливость, добро, благо для всех. Они думали как сделать счастливыми и свободными всех. Сама идея капитализма возникла как попытка достичь всеобщего национального благоденствия.

А мы ? Мы думаем сегодня о благе всего народа, всей нашей нации ?

Наверно, на этот вопрос каждый должен ответить сам за себя.

ГЛАВА I

* Франция — камертон Европы *

Идеи экономистов и политических мыслителей — и когда они правы и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности именно они правят миром.

Джон М. Кейнс

1. Идеи революции.

В каждом государстве всегда кто-нибудь недоволен жизнью. Когда недовольных становится много и они объединяются — возникают волнения, восстания, стачки, бунты. Когда и как возникает революция? Революция — это результат длительного недовольства больших масс населения своей жизнью, властью, законами. Революция предполагает объединение в своем недовольстве самых разных слоев общества. У них, конечно разные цели, разные интересы, но есть одно желание — избавиться от той жизни, которая есть сейчас. Бунт против существующих порядков — основная связующая всех нить революции. Но для революции важно ещё и другое: должны быть люди, которые не просто хотят разрушить существующее, но и знают чем заменить разрушенное. Каждая революция несет свои идеалы новой жизни, правды и справедливости.

Во Франции было два мощных течения, которые подготовили и совершили революцию: а)буржуазия, или третье сословие, которое было пропитано великими идеями просвещения и имело свои представления относительно политического переустройства государства и б)крестьянство (а также городской пролетариат) со своим отчаянным стремлением к улучшению жизни. И когда эти два течения совпали, объединились с одной, вначале общей для них целью, а затем оказали взаимную поддержку друг другу и наступила революция.

Философы и просветители XVIII в. давно подрывали основы современных им государств, где политическая власть и громадная доля богатства принадлежали аристократии и духовенству, в то время как народные массы находились в полунищем состоянии. Они провозгласили верховное владычество разума и выступали с проповедью веры в человеческую природу. Веры в то, что человек сможет проявить свои хорошие стороны, как только ему будет дана свобода и восстановлена справедливость. Идеи равенства всех людей без различия рода и племени, обязанность всякого гражданина, будь от король или крестьянин, повиноваться закону, установленному представителями народа, свободные договоры между свободными от феодальной и крепостной зависимости людьми — все эти требования философов, связанные в одно целое, проникнув в массы французского народа, подготовили в умах падение старого строя.

Изучение политических и экономических вопросов нового строя, благодаря работам Юма, Гоббса, Монтескье, Руссо, Вольтера, было весьма распространённым занятием буржуазии. Работы по экономическим вопросам и роли частной собственности были очень популярны в обществе. И ещё до того, когда вспыхнула революция идеал централизованного, благоустроенного государства под управлением людей, обладающих земельной и промышленной собственностью или же занимающихся свободными профессиями, намечался во множестве книг и брошюр. Отсюда деятели революции и черпали впоследствии свое вдохновение и свою обдуманную энергию.

Идеалом третьего сословия было дать Франции конституцию. Король должен стать лишь символом национального единства, утверждающим волю парламента, и иногда удерживающий равновесие между партиями. Настоящая же власть должна быть выборной и находиться в руках парламента, в котором образованная буржуазия, представляющая деятельную и думающую часть нации, главенствовала бы над всеми остальными сословиями. При этом государство должно, утверждали они, способствовать обогащению частных лиц и накоплению больших состояний. Многие верили, что обогащение отдельных лиц — путь обогащения всего народа. Экономические пожелания того времени можно отразить понятием „свобода промышленности и торговли“, предполагающие наличие большой массы рабочих рук, за счет высвобождения крестьян от феодальной зависимости и устранение государственного вмешательства, стесняющего предпринимателя.

По своим устремлениям, знаниям, навыком в политических делах, по своей сознательности и последовательности буржуазия, конечно же превосходила простой народ, который не создал себе общественного и экономического идеала. И хотя великие идеи свободы и равенства дошли до самых темных уголков. Хотя в умах уже вспыхивал огонёк возмущения и бунта, и надежда на близкую перемену заставляла биться сердца даже самых забитых людей, идеи народного освобождения и экономических преобразований проявлялись в народе лишь в форме простого отрицания и неясных стремлений к чему-то. Многие лидеры так и думали: «К чему говорить народу, как будет устроено будущее? Это только охладит революционный пыл. Пусть только у народа хватит сил для нападения на старые учреждения, а там видно будет, как устроиться». Вот почему мысль народа чаще выражалась в лозунгах: «Долой десятину! Ничего не платим! На фонарь аристократов!» Это отсутствие у народа ясного понятия о том, что можно ждать от революции, привело впоследствии к самым разным столкновениям. И вылилось в анархию и стихию.

Французская революция стала практической кульминацией философии просвещения, носившей все великие идеи позднейшего времени. По образному высказыванию русского философа Н. А. Бердяева «разум, просветительный который есть разум самоутверждающийся, стремящийся стать судьей и вершителем истории праздновал тогда свои классические победы».[2] И не может быть препятствий для разума и его побед.

Корень слова просвещение — «свет» указывает на главную цель просветителей — развеять с помощью разума тьму невежества и пелену лжи, открыть человеку истину о нём самом и о действительном положении вещей. «У человека нет другого инструмента для совершенствования общества и самого себя, кроме разума. Если разум активен и свободен, то всегда есть надежда на спасение и счастье человека. Он не признает запретных, непознаваемых сфер и исследует все сущее. Он сам себе верховный судья и не терпит диктата внешней силы. Главная его задача состоит в том, чтобы осознав незыблемые законы природы, общества и человеческого развития, сделав их ясными для возможно большего числа людей, подчинить природную и социальную необходимость морально обоснованной воле человека, стремящегося к счастью и неограниченному саморазвитию»,- так писал Мари Жан Антуан де Кондорсе, аристократ, социолог, математик, член французской Академии наук.[3] Во время революции — сначала депутат, затем председатель Законодательной Ассамблеи, член Конвента. Его идеи типичны для эпохи революции и нашли живейший отклик в умах всей просвещенной Европы. Его называют творцом новой истории культуры и его схема европейской культурной истории стала основой школьных учебников на полтора столетия.

»Познай истину и истина сделает тебя свободным» — вот неизменный лозунг того времени. Вместе с человечеством, считали философы, совершенствуется и разум: возрастает сумма знаний и умений, устраняются предрассудки, разум становится все более логичным, независимым от страстей и групповых интересов, постепенно он осознаёт не только ближайшие, но и отдаленные последствия событий, он становится все более моральным и яснее осознает свои главные цели — достижение равенства, свободы и справедливости. Немало общественных деятелей выражали в то время точку зрения Руссо на то, что истинно демократический строй возможен лишь в нравственно совершенном обществе, которое воспитывает в своих гражданах чувство сердечной доброты, сострадательности и справедливости. А нравственное воспитание возможно лишь там, где установлено имущественное равенство и запрещена роскошь. Главными задачами новой эпохи должны были стать уничтожение неравенства между нациями, достижение равенства и солидарности общественных классов, совершенствование человека. Это, конечно, не произойдет быстро. Для этого надо развивать культуру, влияющую на развитие человека. Развивать умы. Развивать науки и просвещение. Для этого нужна новая педагогика. Вся жизнь человека, жизнь государства его Конституция и законы должны точно соответствовать природе разума.

Представления просветителей были очень гуманистичны и несли в себе высоконравственные идеалы. Во Франции того времени среди третьего сословия было немало просвещенных, образованных людей, которые хотели избавить свой народ от гнёта, нищеты, бесправия. Но когда всю нацию захватила волна разрушения: старых порядков, законов, норм добрососедства, когда в порыве ненависти люди начали убивать друг друга, эти идеи и лучшие намерения стали для многих далекой путеводной звездой. Каждому приятно, когда звёзды ярко светят в небе. Но так мало эти далекие огни влияют на наши поступки и чувства! И немало людей отказалось от своих идеалов, когда пришла пора делить власть, землю, собственность. Революция показала, как сильно отличались светлые и чистые идеалы будущего, захватившие все слои общества от конкретных событий и поступков людей из которых и складывалась история.

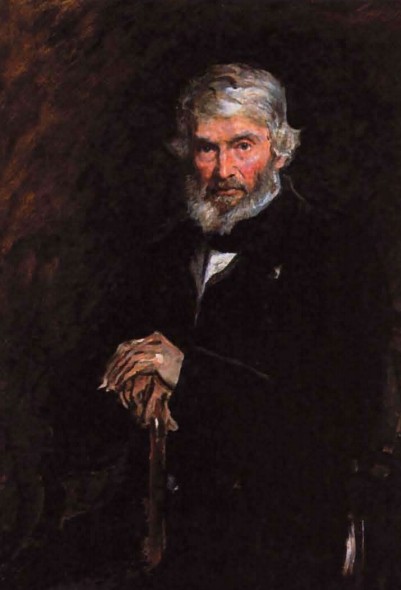

Вот взгляд на Французскую революцию английского историка и философа Томаса Карлейля, отражающий настроения многих после кровавых событий 1793 года: «… Революция — это безумие, которое живет в сердцах людей. Оно и в том и в другом человеке; как ярость или как ужас оно во всех людях… Революция — это открытое восстание и насильственная победа вырвавшейся на свободу анархии против разложившейся, исчерпавшей себя власти; это анархия, которая взламывает тюрьмы, выплескивается из бездонных глубин и бесконтрольно, неудержимо бушует, охватывая мир, которая нарастает от приступа к приступу лихорадочного бешенства, пока не перегорит сама собой, пока не разовьются элементы нового порядка, которые она содержит (ибо любая сила содержит таковые), пока анархия не будет если не упрятана снова в тюрьму, то обуздана, а ее безумные силы не окажутся направлены к своему предназначению как здравые и контролируемые».[4]

Каждая революция несёт не только разрушение старого образа жизни. Рушатся судьбы людей, их отношения. Постепенно меняются взгляды людей, их ценности. Вихрь разложения захватывает и души. Не случайно, приверженцы гуманистических идеалов свободы и неприкосновенности личности, пусть и под давлением обстоятельств (контрреволюция, внешние враги и т.д.) обагрили свои руки кровью народа, потоками лившейся с гильотин. Именно французская революция остро поставила вопрос: « Нужно ли добиваться лучшей доли для одних, пусть даже большинства, жертвуя жизнями других людей?» А по другому, без крови и убийства, можно ли изменить порядок вещей?

Часть философов ужасы революции связывали с тем, что поколение эпохи просвещения потеряло идею Бога. Идеология просвещения, идеология гуманизма освободила человека, поставила его в центр природы и мироздания. В человеке, считали философы, есть два начала: душа — как бы нечто божественное, и тело — что-то вроде бессловесной скотины. В отношении тела мы и правда не превосходим некоторых животных. А что касается души, то мы настолько способны воспринять божественное, что сами могли бы пролететь мимо ангелов и соединиться с Богом. Эти два начала в человеке всегда враждуют и находятся в неясном раздоре друг с другом. Тело наслаждается вещами видимыми. И как всякое видимое, оно преходяще и смертно, его тянет вниз. Душа же стремится вверх, ищет того, что истинно и вечно, презирая то, что видимо и тленно. Бессмертная, она любит бессмертное, если только не утонет в грязи тела. Освободившись от божественного человек освобождается от бессмертной нетленной души. Находя истину только посредством разума, он теряет её.

Если человек — это дух и плоть, то что питает дух человека, освобожденного от божественной небесной истины? Его низменные страсти и желания? Что заставляет человека думать не о себе, а о других? Любить людей, прощать им обиды, терпеть нетерпимость соперников? Высокий нравственный закон, созданный самими людьми? Но почему тогда никто не удержался в рамках этого закона? Ведь, революционеры не были злодеями, эгоистами, хапугами. Ведь, санкюлоты — когда-то простые законопослушные граждане — просто хотели добиться большей справедливости. Когда они перешли черту, после которой страна провалилась в бездну разнузданной анархии и кровавого террора? Может быть порочна сама идея полного освобождения человека? И человек несвободен от высшего морального закона жизни. Некоторые философы, признавая французскую революцию практической кульминацией эпохи просвещения, её кровавые итоги считают не случайными. И называют революцию закономерным провалом самих идей просвещения. Освобождаясь от высшей Божественной зависимости, говорят они, человек попадает под власть греха. И сама революция и события после неё это показали это. Вот почему революция не сдержала своих обещаний, вот почему не удержалась республика, вот почему все события после революции привели к восстановлению монархию. Начав революцию, Франция должна была искупить свой грех.

И все-таки Великая французская революция очень сложна и не случайно вызывает так много различных и противоречивых оценок. Слишком много разных групп людей, разных общественных течений, разных сословий пытались за счет неё найти для себя лучшую долю и по-своему решить вопросы справедливости и свободы. Огромное стремление народа к освобождению от гнета богатых, от несправедливости не может не вызывать сочувствие. Но как сделать всех свободными, довольными и богатыми? В рамках законов, диктуемых духовенством ответов не было. В 1789 г. в обществе появились социалистические воззрения. Ещё Руссо, Гельвеций, Мабли, Дидро и др. считали неравенство состояний и скопление богатств в руках немногих людей главным препятствием к установлению демократической свободы. А в годы революции эти воззрения начали высказываться с большей силой. Немало деятелей революции утверждало, что равенство в политических правах ещё ничего не даёт, если нет права на деле. Это последнее, говорил Кондорсе, представляет собой «последнюю цель социального искусства», так как неравенство богатств, неравенство состояний и неравенство образования — главные причины всех зол. Вот как эти идеи выражены в одной из брошюр того времени «Наказе бедных»: «Всегда было и всегда будет только два действительно отдельных класса граждан — собственники и несобственники, из которых первые владеют всем, а вторые ничем».[5] Весьма распространенная формула первых лет революции: «Большие состояния представляют препятствие к свободе». В крупных городах, в народе в потребностях самой жизни возникали первые коммунистические идеи. Главные из которых: о распределении средств существования и о всеобщей собственности на землю, а также право всех на образование. Предполагалось наряду с правом всех на продукты и товары первой и второй необходимости, также личное право на избыток.

Идеи социализма не были на деле осуществлены французской революцией. Но именно они существенно повлияли на весь XIX век и на становление идей социальной справедливости в веке XX. Именно они лежали в основе Октябрьской революции в России.

2. Распространение революции на Европу.

Французская революция произвела огромное впечатление на многие народы Европы и вдохновила практически всех участников революционных событий в Европе начала XIX века. Так, английские виги и их вождь Фокс оценивали взятие Бастилии как «самое великое и благотворное событие, когда-либо происходившее в мире. Многие английские писатели: Вордсворт, Роберт Бернс, Кольридж, Шеридан и др. восторженно приветствовали революцию. В то же время в Англии появился памфлет «Размышления о революции», в котором его автор, бывший виг Берк, называет революцию «сатанинским делом», грозящим гибелью для всей европейской цивилизации. Памфлет вызвал бурные протесты и породил целую литературу, посвященную теме революции, освобождения народа от гнета и несправедливости. С 90-х гг. в демократическом движении Англии стали принимать широкое участие народные низы. Появлялось всё больше и больше новых центров и движений, выступающих за коренную демократизацию всего политического строя Англии. Наибольшую известность и размах приобрело «лондонское корреспондентское общество», председателем которого был сапожник Томас Гарди. Массовая агитация, которая велась этим обществом, посылка делегатов во Францию серьёзно встревожили правительство. Начиная с 1892 г. в Англии стали проводиться репрессии. Заочно был осужден Томас Пэйн, который уехал во Францию и был избран членом французского Конвента. Кстати, его книга «Правда человека», о событиях французской революции, разошлась в Англии с небывало высоким тиражом — около миллиона экземпляров. Английское правительство заняло непримиримую позицию по отношению к демократическим проявлениям внутри страны, но несмотря на репрессии, агитация продолжалась усиливаться. Берк считал, что из 400 тыс. человек, которые интересуются политикой в Англии, не менее 80 тыс. человек стоят на позициях «решительных якобинцев». В Англии росло недовольство правительством, учащались выступления бедноты, массовые волнения моряков. Матросы поднимали на мачтах красные флаги. Правительство ответило массовыми арестами, повешением активных участников восстаний, тюрьмами и запретами всяких демократических обществ и рабочих союзов.

Ирландия, по-прежнему оставаясь угнетаемой английской колонией, с надеждой откликнулась на события во Франции. Здесь возникло сильное демократическое движение, объединившее всех противников английского господства, возглавляемое буржуазными революционерами. Они стремились к созданию независимой ирландской республики. И готовили восстание, очень надеясь на поддержку Франции и её экспедиционной армии. Но восстание было подавлено с исключительной жестокостью. И после проведения «объединения» (унии) ирландского и английского парламентов в 1801 г, Ирландия лишилась всех остатков своей автономии.

Революция во Франции не могла не оказать влияние на развитие внутриполитических событий в странах континентальной Европы. В них, также как и во Франции, начались революционные движения. Раньше всего они вспыхнули в Бельгии, которая входили тогда в состав Габсбургской империи. Под влиянием французской революции усилилась резкая оппозиция курсу австрийского императора на централизацию монархии. Австрийские войска были изгнаны с территории Бельгии. После этого было образовано новое государство, под названием «Объединённые бельгийские штаты». В стране сразу же после этого разгорелась острая борьба между двумя лагерями: штатистами, выступающими за прежнюю раздробленность, сохранение власти провинциальных правительств, привилегий католической церкви и средневековой цеховой системы и городской буржуазией, выступавшей за централизацию страны и проведение буржуазных реформ. На протяжении нескольких лет между Австрией и Францией шла борьба за захват бельгийских территорий. В результате, в 1795 г. Бельгия была присоединена к Франции. Она лишилась суверенитета, её экономика была подчинена интересам французской буржуазии. Но тем не менее были упразднены феодальные отношения, проведена секуляризация части церковных владений и другие буржуазные преобразования. Во многом это способствовало тому, что в XIX в. Бельгия стала одной из передовых капиталистических стран Европы.

Иначе проходили события в Голландии. К началу революции во Франции находилось около 5 тыс. революционно настроенных эмигрантов, которые покинули страну после победы «оранжистов» — сторонников Оранской династии. Революционная эмиграция всячески добивалась вмешательства Франции в голландские дела. В Париже был образован специальный комитет, а во времена якобинской диктатуры даже создан «Батавский легион». Несмотря на вступление французов в Голландию, здесь проводилась весьма осторожная политика. Ведь страна считалась одной из самых богатых в мире, а Амстердам называли «золотым мешком Европы». Собравшийся в Голландии Конвент провозгласил Создание Батавской республики, которая находилась в зависимости от Франции.

Произошли изменения и в политической жизни Швейцарии. Она представляла собой конгломерат, в который входили тринадцать суверенных кантонов, а также вассальные территории и союзники. Власть в стране принадлежала «старым кантонам», которыми правил городской патрициат. Французская революция привела к тому, что в Швейцарии поднялось демократическое движение. Одним из его руководителей был известный педагог Песталоцци, придерживающийся позиции проведения радикальных общественных преобразований. В 1792 г. он получил от Конвента гражданство Французской республики. После вступления французских войск в Швейцарию, была провозглашена Гельветическая республика. Принята новая конституция, которая содействовала ломке старых общественных отношений и возникновению новых буржуазных порядков.

В числе стран, на которые французская революция оказала большое влияние, оказалась и Германия. Её горячо приветствовали известные деятели культуры — Гердер, Виланд, Клопшток, Шиллер. Двум последним, впоследствии было присвоено французское гражданство. Восторженно встретил революцию известный философ Иммануил Кант. Он был убеждён, что «гражданский строй в каждом государстве должен быть республиканским». В одной из последних работ « Спор факультетов» Кант, отмечая, что «французская революция вызвала сочувствие, граничащее с энтузиазмом», писал: « Эти события слишком значительны слишком связаны с интересами человечества…, чтобы при случае не дать народам вспомнить и повторить этот опыт».[6] Под влиянием идей французской революции оказался и

И.Г. Фихте. Он писал, что «справедливый человек может считать своей родиной только французскую республику; только для неё он может жертвовать своими силами, с её победой связаны не только самые лучшие надежды человечества, ни и самоё его существование».[7]

Передовые мыслители той эпохи, находясьвдали от всех ужасов и той кровавой бойни, которую принесла народу Франции революция, воспринимали лишь те благородные идеи, которые ставили перед собой французские революционеры. Им казалось, что террор — лишь следствие ошибок, допущенных республиканцами. Но с восторгом встретили французскую революцию не все. Многие немецкие интеллигенты уже в годы французской республики увидели весь тот ужас, в который была ввергнута Франция после революции. А поэтому после свержения монархии и казни короля Людовика 16 большая часть немецких писателей и ученых стали открыто высказываться против идей французской революции. Буржуазия в Германии была слишком слаба экономически и слишком мало развита политически для того, чтобы преодолеть раздробленность своей страны и занять главенствующее положение в обществе.

В некоторых немецких государствах, расположенных на Рейне, в Саксонии происходили крестьянские волнения, в прусской Силезии восстали ткачи. Большие массы людей верили в победу идей французской революции. Один из участников крестьянского восстания на допросе сказал: «В Саксонии все должно быть как во Франции, и мы хорошо знаем из газет и из других листов, что всё там обстоит хорошо». Однако все эти выступления носили разрозненный характер и были подавлены. Лишь на границе с Францией, на Рейне, революционные выступления приняли массовый характер. Здесь, на левом берегу Рейна, было расположено множество мелких немецких государств и вольных городов. Французские события оказали большое влияние на общественно-политическую ситуацию в этих районах. Значительная часть интеллигенции выражала симпатии революции. Особенно активно выступали студенты и преподаватели Майнцского университета. Библиотекарь университета, Георг Форстер был одним из предводителей революционного движения в Германии, выступая за решительные революционные преобразования в стране говорил: «Мы ответим перед небом и землей, если упустим возможность установить у себя новый строй… Майнцские революционеры несколько лет вели активную борьбу за осуществление демократии, ими был даже создан проект Рейнской республики по примеру Батавской.

Но эти планам не суждено было сбыться, так как впоследствии территория была в результате войны присоединена к Франции и разделена на 4 департамента. Уже к концу 90-х гг. французское господство стало вызывать большое недовольство среди населения Рейнской области. Но тем не менее оно имело прогрессивное значение, так как были упразднены права феодалов и церковная десятина, которая должна была проводиться на основе выкупа. Правда выкупа никто не получил, так как церковные и светские владельцы бежали за границу. Все эти годы на территории Рейнской области применялось более совершенное по сравнению с немецким французское законодательство и судопроизводство. Всё это содействовало тому, что впоследствии Рейнская область стала наиболее экономически развитой частью Германии.

Все эти годы политика Австрии отличалась крайне реакционным курсом. Правительство отказывалось проводить какие бы то ни было реформы. А после заключения мира с Турцией в 1891 г. все внимание во внешней политики сосредоточилось на войне с Францией. Особую тревогу Австрии среди своих внутренних территорий вызывало положение в Венгрии. В одном из полицейских донесений говорилось: « Надо быть готовым к тому, что в Венгрии вспыхнет такая же революция, как во Франции». Это проявлялось в активных антиавстрийских действиях венгерского сейма и крестьянских волнениях. В Венгрии возникли возникла революционные организации «Общество реформаторов» и «Общество свободы и равенства», представители которых находились под большим влиянием французской революции. Они пропагандировали идеи революции, ими были переведены работы французских революционеров, выступления якобинских ораторов в Конвенте и т.п. Члены общества «Свобода» требовали независимости Венгрии и добивались освобождения крестьян. Австрийское правительство жестоко расправилось с революционерами, обезглавив руководителей.

В Италии идеи французской революции также нашли немало последователей. Среди них Филипп Буонарроти, который переселился в годы революции во Францию, был убеждённым сторонником Робеспьера, а впоследствии одним из руководителей бабувистского движения. Он был близко связан со многими деятелями итальянской демократии, которые расчитывали на поддержку Франции в деле восстановления единства Италии. Однако несмотря на то, что в результате итальянского похода Бонапарта произошли серьезные территориальные и политические изменения, ни директория, ни Бонапарт не поддержали стремление итальянских демократов к созданию единой Итальянской республики. Французская интервенция носила захватнический характер. Всё это привело к созданию тайного революционного общества в Пьемонте, направленного как против монархии, так и против французов. Восстание, организованное этим обществом было жестоко подавлено французскими войсками. «Я раскрыл существование анархического заговора, аналогично заговору Бабёфа во Франции»,- сообщил Директории генерал Груши, командующий войсками.[8] В результате, когда была образована вторая антифранцузская коалиция, французская армия не могла уже опереться на итальянский народ. После ухода французов из Неаполя и Рима, там были восстановлены старые порядки.

Так от страны к стране переносились идеи и завоевания революции.

3. Итоги революции.

Французская революция, несомненно повлияла на умы и события других европейских государств. Но в чём же её основные результаты и заслуги? Что дала она Франции, пройдя через строй Директории и военное правление Бонапарта? Нужна ли была революция, если впоследствии на престол вернулись Бурбоны? Многие задают эти вопросы. Но не случайно Французскую революцию называют Великой. В этом эпитете признание заслуг.

Действительно, революция привела к большим политическим, экономическим и воспитательным преобразованиям как в стране так и в Европе. Именно экономический подъём во Франции позволил ей вынести более 20 лет войн. Это войны, которые вела республика, а затем Наполеоновские войны. Уже через четыре года революции Франция преобразилась. По образному высказыванию П.А. Кропоткина, «крестьянин в первый раз за последние несколько лет наконец наедался досыта и разогнул свою спину».[9] Франция сделалась страной зажиточных крестьян, с высокой производительностью труда. Нация обновилась. Это выразилось и в увлеченности политическими делами и в независимости суждений. Потому в периоды после революции страна смогла сохранить земли, отнятые у дворян и церкви, удержать свободы, отвоёванные у монархии. Даже после прихода к власти Бурбонов старый порядок не был восстановлен.

Что же получил французский народ, что дала революция:

-Она консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм собственности. В результате появилась современная индивидуализированная частная собственность.

— Революция смела все сословные барьеры и ввела равные социальные возможности для всех граждан. Это способствовало социальной мобильности, открыло доступ к образованию, высокопрофессиональной деятельности, предпринимательству из разных слоев. Принятая Конвентом Декларация прав человека и гражданина, гарантировала свободу, равенство, безопасность и право собственности. Все это способствовало расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению конституций там, где их раньше не было.

— Она породила парламентскую республику и реализовала работу выборных органов. Это были: Национальное учредительное собрание (1789 — 1791 гг.), Законодательное собрание (1791 — 1792 гг.), Конвент (1792 — 1794 гг.). Это способствовало развитию и укреплению парламентской демократии, несмотря на дальнейшие откаты.

— Новое государство, родившееся в ходе революции обладало большей властью над жизнью и имуществом граждан, оно получило большую возможность для обеспечения стабильности, равенства возможностей, социального порядка и выступало гарантом равных прав для всех граждан, контролируя социально значимые области (такие как образование, финансы и т.д.). Оно выступало гарантом равных прав всех граждан.

Конечно, результаты Французской революции нельзя ограничить только тем, что она дала Франции. Они состоят в основных началах политической жизни завещанных всему XIX в. В ее заветах будущему, для всех стран цивилизованного мира. Считается, что реформа — это неизбежно компромисс с прошлым, тогда как революция обязательно содержит в себе задатки будущего. И всё, что ей не удалось провести в жизнь, все великие идеи, которых революция не сумела осуществить или удержать, это становится содержанием периода медленного развития, эволюции, следующей за революцией.

Действительно, столетие, протекшее со времени Французской революции, характеризуется в Европе двумя крупнейшими завоеваниями: уничтожением крепостного права и его пережитков и ограничением самодержавной королевской власти. За это столетие создавалась личная политическая свобода, о которой ни крепостные, ни подданные абсолютного короля даже не смели мечтать в XVIII в. Свершившись во Франции во время революции, эти завоевания составили, как отмечают многие историки того времени, сущность прогрессивной работы XIX в., и медленно распространялись из Франции на всю остальную континентальную Европу. Начатое французскими крестьянами дело освобождения от крепостной зависимости продолжалось армиями санкюлотов в Савойе, в Испании, в Италии, в Швейцарии, в Германии и в Австрии. В Германии крепостное право продержалось до 1848 г. в России до 1864 г., война 1878 г. положила ему конец на Балканском полуострове, в США рабство было уничтожено в 1863 г. Ограничение абсолютной монархии постепенно также обошло всю Европу. И теперь в сводах законов всех Европейских государств мы находим народное представительство.

ГЛАВА II

*Россия под знаком Великой французской революции*

Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит предавать им слишком большую цену.

Мишель Монтень «Опыты»

1. Распространение французских веяний в России.

В России, как и в других странах было много приверженцев Французской революции. «Ставшее почти всеобщим, вольноглаголение о власти самодержавной, устремляющееся к необузданной вольности, воспалилось примером Франции», — так писали современники. В Россию проникало множество французских изданий. «Все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрыто купить можно», — отмечали газеты. Студенты из разночинцев переводили эти издания и продавали из-под полы в виде рукописных списков. Поверенный в делах Франции в Петербурге Э.Жене сообщал в Париж, что сведения о Французской революции свободно печатались в русских газетах, в том числе и в правительственных «Санкт-Петербургских ведомостях» и цензура не запрещала печатать эти материалы. «Крестьяне, — писал Жене, — пожирают сообщения о французских событиях».[10] Огромным интересом и сочуствием были встречены сообщения о создании Конституции и провозглашении конституционной монархии.

Отношения государственной власти к Французской революции изменилось в1792 году после свержения и казни короля Людовика XVI. Конституция 1793 года провозгласили Францию республикой. Это вызвало отрицательную реакцию. Екатерина II прилагала усилия, чтобы собрать в Европе силы для разгрома республиканцев, восстановления королевской власти. Она субсидировала Французскую эмиграцию для организации военных действий, а за два месяца до смерти решила послать 60-тысячный корпус под командованием А.В. Суворова против Французской республики. Действия русских были смелы и успешны (к примеру, беспримерный в военной практике переход Суворова через Альпы), но интересам России служили мало.

Отношение к революционной Франции в российском обществе также развивалось от горячего одобрения событий 1789 — 1792 гг. до неприятия крайностей якобинского террора. Приход к власти Наполеона, провозглашение его императором и вовсе поставили общество в тупик. Вот одно из высказываний того времени. Ф.В. Ростопчин писал в письме: «Стоило ли жизни близь двух миллионов людей, потрясений всех властей и произведения непонятных варварств и безбожия, чтобы сделать из пехотного капитана Короля!».[11] Павел I, сын Екатерины II, правивший с 1796 г. пять лет, был напуган революцией и отменил многие либеральные нововведения матери. Он ввел новые телесные наказания для дворян и духовенства, отменил Жалованные грамоты дворянству и городам, запретил выписывать иностранные газеты и выезжать за границу. По политическим мотивам, за протест против деспотизма, 12 тысяч чиновников и военных попало в опалу или было репрессировано.

Время правления Александра I с 1801 по 1825 гг., было наполнено либеральными ожиданиями и событиями. Он заслуженно считался либералом, хотя о его взглядах сохранились самые противоречивые свидетельства. Он был умен и не мог не считаться с духом времени, и в первую очередь, с влиянием идей Французской революции. Некоторые из них он использовал в своей практической деятельности. Вступая на престол он обещал населению правовые гарантии от произвола и строгое выполнение закона. Это имело большой общественный резонанс. Появились надежды на введение в России конституции. Вокруг царя сложился кружок друзей, который получил название Негласный комитет. В него вошли молодые аристократы: граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А.Д. Чаторыйский. Консервативно настроенная аристократия окрестила комитет «якобинской шайкой». Он заседал с 1801 по 1803 гг. И обсуждал проекты государственных реформ, отмены крепостного права и т.д. Но постепенно его деятельность сошла на нет. Реформы переданы в руки государственной бюрократии.

В первый период правления Павла I было много сделано и ещё больше обещано. Были отменены ограничения, введенные Павлом I. Созданы университеты: Казанский, Харьковский, Петербургский. Отныне в учебные заведения могли быть приняты представители всех сословий, и на низших ступенях обучение было бесплатным и оплачивалось из госбюджета. Было открыто Московское коммерческое училище, положившее начало специальному экономическому образованию. Кстати, именно при Александре I были переведены на русский и изданы труды Адама Смита, которые стало модно читать в высшем обществе. Большую роль в подготовке реформ сыграл ближайший советник императора, кстати, сын бедного сельского священника М.М. Сперанский. Кое что из его либеральных начинаний было реализовано. Так, произошло выделение и организационное оформление по европейскому типу исполнительной власти. Создан Комитет министров. Коллегии, созданные Петром I как органы государственного управления, заменены министерствами. Это усилило единоначалие в государственном управлении. Был создан Государственный совет — законосовещательный орган при царе. «Никакой закон не может быть представлен на утверждение императора помимо Государственного совета», — гласил императорский указ. Это сказалось на положении Сената — он стал органом, надзирающим за правильностью исполнения законов в государстве. И так структура власти приблизилась к европейской. Добавлю, что для царствования Александра I было характерна безусловная веротерпимость, что было крайне важно для многонациональной России.

Было сделано несколько шагов по реформированию почвенного уклада: запрещена продажа государственных крестьян в частные руки, было запрещено продавать их на ярмарках «в розницу», т.е. без семьи, без земли и т.д. Но проводились в жизнь эти положения с огромным трудом.

По сравнению с Европой Россия развивалась медленно, противоречиво и непоследовательно. Царь был вынужден все время маневрировать между частью общества, требующей изменений и мощными консервативными силами. И к либеральным идеям постепенно охладел. Новый всплеск либеральных настроений у Александра I возник под влиянием событий, последовавших после побед 1812 г. Успешные заграничные походы, рост престижа России в Европе привели к тому, что Россия в лице императора вместе с другими странами стала решать (например, через Священный союз — первую общеевропейскую организацию) судьбу европейской цивилизации. По поручению Александра I была уже разработана Государственная Уставная грамота, заложившая основы российской конституции. Но все осталось на бумаге. Отсутствие в обществе широкой поддержки реформаторской деятельности в который раз изменило настроения царя.

2. Восстание на Сенатской площади.

Незавершенность реформ, усиление консерватизма привели к тому, что проекты введения конституции в России стали вызревать подпольно, в тайных обществах, которые начали возникать примерно с 1816 г. и вошли в историю под названием декабризма. Великая Французская революция и её последствия стали той исторической основой на которой и вырос декабризм. У многих произошло новое переосмысление итогов революции. Вот что говорил П.И. Пестель на следствии: «… Революция, видно, не так дурна, как говорят, и что, может быть, даже весьма полезна…» Большое влияние на общество оказало знакомство с европейскими стандартами жизни во время заграничных походов. Из «Записок» декабриста И.Д. Якушкина: «Пребывание в Европе и в Париже не могло не изменить воззрения хоть сколько мыслящей молодежи: при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос».[12] И далее: « В продолжении двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед».

Стремление освободить Россию от царского деспотизма привело привело демократически настроенную часть общества к идее конституции, а некоторых к республиканизму. Казалось, что все просто. Достаточно, как писал А.Е. Розен, «пересадить Францию в Россию». То есть внедрить в отечестве экономические принципы и политические институты из более передовых европейских государств. И Россия будет поставлена «на ту ступень просвещения, на которую она имеет право по политическому своему положению в Европе».

П.И. Пестель и Н.М. Муравьев со своими сторонниками приступили к составлению российской конституции. П.И. Пестелю самой разумной формой государственного устройства казалась республика по типу греческих и новгородской. «Ни в чем не видал я большего благоденствия для России, как в республиканском правлении». В республиканской России предполагалось разделение властей на законодательную (Народное вече) и исполнительную (Державная Дума), которые должны быть выборными и постоянно частями сменяемыми. И власть блюстительная — Верховный собор, в который члены назначаются на всю жизнь. Таким образом как бы предусматривался коллективный царь, не подконтрольный обществу. В проекте Н.М. Муравьева предусматривался вариант федеративного государства по типу Северной Америки, с сохранением монархии, а также разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную.

В обоих проектах провозглашались гражданские права и равенство граждан перед законом. Пестель писал:«Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское, все нынешние сословия уничтожаются и сливаются в одно». Исходя из идеи равенства, он предлагал отменить многонациональность России: «Все различные племена, составляющие Российское государство, признаются русскими и, слагая различные свои названия, составляют один русский народ». Так же думал и Муравьев. Он считал русскими «всех, кто родился в России».

Декабристы выступали против крепостного права и рабства в любой форме. «Раб, прикоснувшийся земли русской становится свободным», — писал Муравьев. Пестель писал в «Русской правде»: «… Все люди в государстве должны непременно быть перед законом совершенно равны». И далее: «… Обладать другими людьми, как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей есть дело постыдное, противное человечеству…».[13]

Провозглашалось также право каждого на собственность, как право священное и неприкосновенное. Собственность должна быть у всех считали декабристы: «Все россияне суть помещики или частные или общественные». Для этой цели наряду с частной собственностью выделялась общественная, которая могла использоваться по требованию членов общества.

Таким образом, несмотря на печать российской специфики: уравнительность, централизм, великодержавность, декабристы вдохновенно стремились ускорить продвижение страны по западному типу государственного устройства.

Декабристы образовали тайные общества, Северное и Южное, которые в конце концов и подготовили Декабрьское восстание. Оно представляется многим безумством заранее обреченным на неудачу. Однако, многие историки считают, что это была единственная в XIX веке серьёзная попытка революционного выступления, имевшая большие шансы на успех. После того как 19 ноября 1825 г. в Таганроге закончилось правление Александра I, создалась обстановка междуцарствия. Наследник престола Николай войска и государственные органы присягнули Константину, который в свою очередь отрёкся в пользу брата. Эта ситуация была и выбрана для свержения государственного строя. Николай не пользовался популярностью ни в армии ни в обществе и этим обстоятельством решили воспользоваться. Декабристские офицеры занимали достаточно большое влияние в армии. Один из их лидеров, Сергей Трубецкой, был полковником Генерального штаба. Он и составил план восстания. Предполагалось использовать несколько полков, которые должны были увлечь за собой и другие полки. Восставшие намеревались выйти на Сенатскую площадь, арестовать царя, занять основные государственные учреждения и объявить конституционную монархию во главе с либерально настроенным Константином, в которой национальный парламент существенно бы ограничивал права монарха. Они намеревались отменить крепостное право в приемлемом для дворян того времени варианте. С практической точки зрения план был вполне осуществим и эффективен.

14 декабря 1825 г. во время принятия присяги Николаем I произошло восстание. В его восстания произошло несколько сбоев, что и привело в конечном итоге к его провалу. Восстание было подавлено, Николай I стал императором. Кстати, восстание показало насколько далеки массы от идеалов западной демократии. Очевидцы отмечали, что рядовые участники восстания кричали: «Да здравствует император Константин и его жена Конституция».

Принято считать, что декабристов подвёл их революционный дилетантизм. Декабрьское восстание было одной из первых «военных революций» в истории. В наше время в какой-нибудь африканской стране достаточно батальона солдат и продуманного плана действий и -происходит военный переворот, провозглашается революция. Техника таких действий уже хорошо отработана. А тогда декабристские офицеры ощущали себя неопытными новичками, их сковывали правила дворянской чести и т.д. Но некоторые декабристы уже тогда в своих воспоминаниях удивлялись, как они упустили столько шансов и не смогли победить. У них были большие шансы и на то, что бы удержаться у власти и провести в жизнь задуманные преобразования. Даже если бы их проекты осуществились наполовину — это означало бы гигантский толчок в развитии государства. Альтернативой же декабристскому варианту оказался застой николаевского царствования, отбросивший Россию на десятилетия назад.

Несмотря на то, что политическим идеалом императора был Петр I, он отрицал западный путь. Как и Петр I он верил в силу и мощь государственной власти. Мечтал искоренить то чужеродное, что было привнесено на русскую почву до него и «очистить Русь от… заразы извне к нам занесенной». К 1830 г. был закончен новый свод законов в 46 томах. Первая статья их гласила: « Император Российский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Так, в то время когда мир менялся, Россия встала на путь закрепления и упрочения того что было.

3 . Общественные течения в России после декабрьского восстания.

Восстание декабристов, его жестокое подавление и расправа над участниками дали толчок дифференциации общественно-политических интересов. Складывалось мощное, особенно в рядах высшей чиновничьей бюрократии, консервативно-охранительное направление. Его платформа — не допустить дальнейших изменений в сторону западной системы, сохранить «почву», общину в неприкосновенности, утверждать православие, крепостное право, поскольку оно благотворно для крестьян: помещик — отец родной. Так Л.В. Дубельт, управляющий 3 отделением его императорского величества канцелярии, считал: «Наш народ оттого умён, что тих, а тих оттого, что несвободен». И далее: «Не троньте этот народ, оставьте его в патриархальной простоте и во всем природном его величии… Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая помойная яма от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте мудрствованиям; они ни вас и никого другого к доброму не приведут». [14]

Эта платформа нашла отражение в теории «официальной народности», которая служила обоснованием идеи самобытности России и зиждилась на трёх началах: православие, самодержавие, народность. Автором её был С.С. Уваров, министр просвещения. Российская интеллигенция, воспитанная на европейских ценностях была возмущена. С. Соловьев, обвиняя Уварова в лицемерии, писал, что он «придумал эти слова: православие — будучи безбожником, не веря в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски и по-немецки».[15]

Платформой либерального направления, ориентированного на западные образцы были — правовое государство и гражданское право для всех, конституция, утверждающая разделение властей и контроль общества за властью, государственное устройство — конституционная монархия, мирные средства достижения заявленных целей (реформы). В среде бюрократии складывается слой прогрессивно мыслящих, интеллигентных людей, объединенных идеями реформирования страны. Это так называемая либеральная бюрократия, которая формировалась в сотрудничестве с общественными деятелями, литераторами, учеными. Очагами её формирования были министерства. Ещё одно течение, противостоящее официальной доктрине — либеральная «молодежная Россия», получило своё духовное становление в стенах Московского университета. Здесь сложилась блестящая плеяда либеральных преподавателей: Кавелин, Соловьёв, Грановский и многие другие. Со всей России сюда стекалась талантливая молодежь; учеба в университете накладывала отпечаток на всю их дальнейшую жизнь. Университет был центром, вокруг которого группировались «западники» — сторонники европейских образцов для России: Герцен, Корш, Сатин, Грановский. Люди яркие и талантливые, они украсили своей деятельностью эпоху Николая I.

Вместе с тем уже тогда проявились особенности российского либерализма. Многие считали, что государство — это единственная реальная сила, творящая историю. А народная масса может проявлять себя лишь в бесплодном анархическом бунте. Тогда же стало очевидным, что либерализм в России не может иметь широкой социальной поддержки. Его база — собственники, но в стране их было мало. Оставалось уповать на интеллигенцию и государственную бюрократию. Поэтому единственной силой, по мнению либералов могла быть только власть. Либералы всеми силами старались найти к ней подход и подсказать направления реформ.

В николаевскую эпоху проявилась радикалистская революционная струя. Она была представлена такими именами как М.А. Бакунин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв и др. В этом течении соседствовали либеральные и славянофильские идеи, признание исторической необходимости насилия и силы власти, прославление революции. Однако оно было достаточно разнородным. «У нас до того все элементы перепутаны, что никак нельзя указать, с какой стороны враждебный стан», — писал А. Герцен.

Но лишь в эпоху Александра II были сделаны наиболее решительные шаги в направлении к европейскому типу развития: в стране наступила гласность, объявлена амнистия политзаключённым, разрешена свободная выдача загранпаспортов и т.п. Но главное — проведена реформа всего «почвенного» уклада. Именно она определяла судьбу России: либо она уйдет от корпоративности, коллективизма и приблизится к европейским державам, либо сохранит прежние позиции. Секретным комитетом по крестьянскому делу был разработан вариант реформы помещичьей деревни:1)сохранение крупных помещичьих хозяйств; 2)отмена крепостного права с передачей крестьянам надельной (полевой) земли в собственность за выкуп. Это означало перевод крестьян на фермерский путь развития, создание многомиллионного слоя мелких собственников.

4. Два взгляда на развитие России.

Интересно, что некоторые историки тесно связывают как революционные события во Франции, так и события в России с историей масонского движения. Многие считали, что своими человечными стремлениями, своим непоколебимым чувством достоинства человека и своими принципами свободы, равенства и братства масонство сильно содействовало к подготавливанию обществ к новым идеям. Принято считать, что ложами масонского ордена была окутана вся Франция перед революцией, повсеместно масоны держали собрания, в которых излагались и восторженно принимались прогрессивные идеи. Провозглашаемыми целями были: освобождение народов от тирании князей и духовенства, освобождение крестьян и рабочих от крепостного состояния, от барщины, от ремесленных гильдий. Считают, что почти все выдающиеся революционеры того времени принадлежали к франк-масонству. И именно интимное и братское общение, установленное ещё до революции в масонских ложах, повлияло на то, что в начале революции борьба между партиями не приняла слишком ожесточенный характер. Деятельность этого тайного ордена свободных каменщиков окутана тайной. Но многие исследователи причисляют к ним руководителей декабристских обществ и носителей идей социализма в России Чаадаева, Герцена.

А вот что писал об этой организации Кропоткин: « Масоны — это прежде всего всесветная политическая сила и вековая организация… Они не раз помогали уничтожать королей и свергать монархии, и наше революционное движение очень много потеряет от того, если оно так или иначе не будет связано с масонством, которое имеет свои нити в России и особенно в Петербурге, в самых разнообразных сферах».[16] И действительно, многих людей выдающегося ума и высокой нравственности принято причислять к масонам. И может быть, идеи братства всех людей и народов, общности и единства религий, служения общему благу, борьбы с предрассудками, невежеством и косностью действительно принесли на Российскую землю тайные братья масонских лож. И, видимо, те же интернациональные идеи легли в основу Октябрьской революции. Но довольно большая часть образованных людей России считали влияние масонства тлетворным и опасным для страны, разрушающим православную веру, традиционный уклад жизни, национальное самосознание русского человека.

В 30-40гг. XIX в. огромный подъем национально-патриотических чувств был вызван глубоким пессимизмом в обществе и чувством отсталости своей страны по сравнению с Европой. Это время характеризуется переоценкой опыта декабристов, отрицанием возможности прямого перенесения западных форм жизни, поисков исторических закономерностей развития, не сводящихся к просветительскому совершенствованию извне. «Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя; понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине» — вот основная общественная идея того времени. Результаты исканий выразились у одной части общества — их обычно относят к славянофилам — в возвеличивании России, признании её самобытности и особой миссии перед миром. А у другой — западников — в национальном самоуничижении и признании отсталости. Отношение к Европе было двойственным: с одной стороны, признание её превосходства, с другой — стремление найти «пятна на солнце». Именно «западников» часто считают русскими масонами.

Каждое из этих течений стремилось построить целостную концепцию развития общества. Первая попытка принадлежит Чаадаеву. Он воспринимает Россию как мертвое и застойное общество, которое не имеет своего культурно-творческого прошлого, существует лишь бездумными заимствованиями, прозябает в глубоком рабстве. И формулирует тезис: отсталость России — есть её огромное преимущество. Он говорит о том, что это преимущество в свежести, наивности неиспорченности нации, необременённости вековым развитием, готовности воспринимать любое новое, начать сразу с высокой фазы развития, достигнутой другими нациями. Христианская Европа и восточные цивилизации уже завершают свой исторический путь развития. Россия же готова к стремительному культурному старту.

Но видно, что во взглядах Чаадаева странным образом смешивается пренебрежение и умаление всего русского с верой в исторический прогресс России.

Славянофилы подвергают сомнению идею отсталости и делают акцент на преимуществах русского прошлого и достоинствах русской цивилизации. Особенностью западной цивилизации, считают они, является «торжество рационализма над внутренним духовным разумом». Это привело Запад к утрате веры, всеобщему эгоизму, индивидуализму, собственничеству. В России же всегда имел место примат веры над разумом, разума над рассудком, общинности над индивидом. «В прежней жизни здесь существовали и грамотность простых людей, и суд присяжных, и деятельное монастырское духовенство. Наша древность пример и начало всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою. Нам довольно воскресить и уяснить старое, привести его в сознание и жизнь».[17] Я думаю, что эти идеи объединяют различные националистические и монархические течения.

Течение социалистов возникло в России как продолжение дела декабристов и развитие идей французских социалистов. Но это было не просто заимствование идей из Европы, а попытка найти свой, российский вариант. Социализм и стал по существу альтернативным проектом национального развития в России и для многих был привлекательным. Тем, что это движение зародилось в развитой Европе, тем, что сокращалось расстояние между Россией и развитыми странами. Тем, что эти идеи опирались на национальные традиции — изначальный коллективизм и общинность русского человека.

Постепенно социализм превратился в очень влиятельное течение русской политической оппозиции. И оказал влияние на все другие течения России.

Заключение

В истории любого народа когда-нибудь неизбежно наступает такое время, что становится неизбежным существенное изменение во всём строе его жизни. И тогда представляются возможным два выхода: реформа или революция. Всегда в таких случаях есть минута, когда реформа ещё возможна. Но если этой минутой не воспользоваться, если правители страны, вместо того, чтобы пойти навстречу новым требованиям, сопротивляются стремлениям и росткам новой жизни и вследствие этого начнёт литься кровь на улицах — тогда возникает революция.

Если изобразить медленный прогресс линией на бумаге, это будет линия медленно поднимающаяся вверх. Начинается революция — линия делает резкий скачок кверху, но наступает реакция, и линия быстро падает. Но опять мало-помалу поднимается и подъем совершается уже на более высоким уровне и почти всегда он идет быстрее. Насколько крутым он будет для нашей страны, я не знаю. Но знаю, что мы выбрали путь реформ. Это значит путь без крови народа. Хотя понятно, что учесть интересы всех непросто.

Работа над материалами по Великой французской революции заставили меня задуматься над многими вопросами. Во-первых, я увидела, что реальные участники событий, представители разных течений, так яростно спорящие между собой и обличающие друг друга, люди искренне болеющие за свой народ, свою родину и желающие улучшить жизнь для своих соотечественников. И у каждого своя истина, свои примеры, свои достаточно обоснованные взгляды. Каждый по своему прав. Я поняла, как непросто сделать выбор и решить на каком пути страна сможет достичь наибольшего благоденствия. Во-вторых, стала ближе и понятнее история моей страны. Начиная с петровских времен перед россиянами стоит извечный вопрос: как сделать скачок в развитии? Перенять ли западные варианты жизни и государственного устройства или делать рывок вперед за счет российской самобытности. Честно говоря, мне не так уж и понятно, в чем наша самобытность, наши корни, и что такое особенное есть в нас самих, что поможет нашему быстрому развитию. Чем вообще мы должны гордиться? Известными писателями, нашей историей, нашими современниками? Думаю, что на эти вопросы нам ещё предстоит отвечать.

Во время работы над я часто размышляла, почему французскую революцию, все, независимо от того как её оценивают, называли Великой?

А сейчас, мне кажется, я знаю ответ. Революция, конечно, наступила не случайно. Народ устал так жить. Кому-то просто было невмоготу. Все хотели перемен. Но ещё им (французам) тогда очень повезло. Рядом были величайшие учёные, философы, которые дали народу великие идеи переустройства жизни. Экономисты, общественные деятели, буржуазия — все, думали об обществе, о благе нации, о благоденствии своего народа. Потом это привело к капитализму, индивидуализму, обогащению отдельных людей, обнищанию другой части. Общества всеобщего благоденствия, всё равно не получилось. Но это была такая светлая мечта человечества, такой глобальный проект! Уже ввязавшись в революцию люди увидели кровь, мародерство, обман, всю человеческую подлость. Мир получил Великое разочарование в идее человека! Велик был и единый порыв целого народа, который дал миру, другим народам огромную надежду, в то, что можно захотеть великих перемен и делать их. И мне кажется, еще были поняты многие нравственные законы. В том, что разрушая что-то, человек разрушает и самого себя. В том, что невозможно добиться счастья своего народа, уничтожая часть его. И выбор остался все тот же — бороться или все терпеть и прощать?

Использованная литература:

1. Л.И.Семенникова «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

2. Всемирная история в 24т., т16 «Европа под влиянием Франции»

3. Т. Карлель «Французская революция. История»

4. П.А. Кропоткин «Великая французская революция. 1789 — 1793»

5. В.Г. Хорос «Русская история в сравнительном освещении»

6. Н.А. Бердяев «Смысл истории»

7. Э.В. Соколов «Культурология»

8. И.С. Глазунов «Россия распятая»

Но о чем я забочусь более всего и что для меня самое

важное, — так это заботиться о том, чтобы узнать, чем мне

необходимо руководствоваться в жизни, а отнюдь не забаве

публиковать то немногое, чему я научился…

Рене Декарт преподобному Отцу Мерсену

Амстердам, 15 апреля 1630г.

Идеи экономистов и политических мыслителей — и когда они правы и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности именно они правят миром.

Джон М. Кейнс

Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит предавать им слишком большую цену.

Монтень «Опыты»

1.Темы добра и зла, справедливости и насилия, свободы и зависимости — извечные темы человечества, история их ставит перед каждым поколением, а жизнь — перед каждым человеком. Сегодня на эти вопросы отвечаем мы. И можем сами выбрать варианты ответов. Но есть периоды в истории, когда цена ошибки — сама жизнь.

Это периоды потрясений и революций….

В истории любого народа когда-нибудь неизбежно наступает такое время, что становится неизбежным существенное изменение во всём строе его жизни. И тогда представляются возможным два выхода: реформа или революция. Всегда в таких случаях есть минута, когда реформа ещё возможна. Но если этой минутой не воспользоваться, если правители страны, вместо того, чтобы пойти навстречу новым требованиям, сопротивляются стремлениям и росткам новой жизни и вследствие этого начнёт литься кровь на улицах — тогда возникает революция.

9.Что же такое, революция? Более двухсот лет прошло со времени Великой французской революции, но в слово «революция» вкладывается до сих пор столько различных значений, сколько людей произносят их.

Вот что писал о ней в своей книге «Великая французская революция 1789-1793» П.А. Кропоткин: «… Революция — это быстрое уничтожение устанавливавшихся веками учреждений и традиций, казавшихся до того настолько незыблемыми, что даже самые пылкие реформаторы не осмеливались на них нападать. Это — распадение, разложение в несколько лет всего того, что составляло сущность общественной, религиозной, политической и экономической жизни нации. Это — зарождение новых понятий о равенстве в отношениях между гражданами, которые скоро становятся действительностью и тогда начинают распространяться направление его экономического, политического и нравственного развития».

Уже ввязавшись в революцию люди увидели кровь, мародерство, обман, всю человеческую подлость. Мир получил такое Великое разочарование в идее человека! Велик был и единый порыв целого народа, который дал миру, другим народам огромную надежду, в то, что можно захотеть великих перемен и делать их. И мне кажется, еще были поняты многие нравственные законы. В том, что разрушая что-то, человек разрушает и самого себя. В том, что невозможно добиться счастья своего народа, уничтожая часть его. И выбор остался все тот же — бороться или все терпеть и прощать?

«Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от неё. Либералы боятся потерять свободу — у нас нет свободы; они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности — правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты личных прав — нам их ещё надобно приобретать.

Преимущество отсталости состоит в готовности русских людей пойти сразу на „социальный переворот“, перейти к социализму, потому что им, можно сказать „нечего терять, кроме своих цепей

[1] В кн. Н.А. Бердяев, «Смысл истории»

[2] в кн. Н.А. Бердяев, «Смысл истории»

[3] в кн. Э.В. Соколов, «Культурология»

[4] в кн. Т. Карлейль, «Французская революфия. История»

[5] в кн. Всемирная история в 24т., т.16

[6] в кн. Всемирная история в 24 т., т16

[7] в кн. Всемирная история в 24т., т. 16

[8] в кн. Всемирная история в 24 т., т. 16

[9] в кн. П.А. Кропоткин, «Великая французская революция. 1789 — 1793»

[10] в кн. Л.И. Семенникова, «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

[11] в кн. Л.И. Семенникова, «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

[12] в кн. Л.И. Семенникова, «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

[13] в кн. Л.И. Семенникова, «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

[14] в кн. Л.И. Семенниеова «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

[15] там же

[16] в кн П.А. Кропоткин, «Великая французская революция. 1789 — 1793»

[17] в кн. В.Г. Хорос «Русская история в сравнительном освещении»

Обновлено: 10.01.2023

Великая французская революция (1789-1799) — крупнейшее событие в истории Франции, приведшее к свержению абсолютной монархии, ликвидации старого порядка, и провозглашению Первой французской республики.

Значение Великой французской революции

Французская революция 1789–1794 гг. покончила с пережитками средневековья и феодальным строем, проложила путь для развития капитализма. Также Великая французская революция, покончив с монархией, учредила новый общественный порядок, который содействовал развитию экономики, общественной мысли, искусства, науки – всех областей духовной и материальной жизни французского общества.

На протяжении следующего века революционные движения стран Европы и Америки пользовались опытом Великой Французской революции – ее лозунгами о свободе, равенстве и братстве, практическими действия по установлению буржуазных демократии и порядка.

Французская революция случилась на полтора века позже английской. В Англии буржуазия выступила против власти короля в союзе с новым дворянством, а во Франции она опиралась на широкие городские и крестьянские массы, чьими противниками были и король, и дворянство.

Участие в революции народных масс наложило свой отпечаток на все события революции. По их требованию осуществлялись важнейшие революционные мероприятия. Развитие революции шло по восходящей линии, а самых смелых результатов она добилась во время якобинской диктатуры, когда народное влияние было наиболее сильно. В опоре на этот опыт К. Маркс разработал теорию о диктатуре пролетариата при социалистической революции.

Готовые работы на аналогичную тему

Великая французская революция породила будущего императора Франции – Наполеона Бонапарта, который в начале XIX в. создаст в Европе огромную империю. Его соратниками были выходцы из простого народа, прошедшие школу революции 1789–1794 гг., Таким образом, Великая французская революция явилась предпосылкой создания Наполеоновской империи.

Итоги Великой французской революции в политической и социальной сферах

Во время французской революции общественно-политическое устройство Франции изменилось коренным образом, так произошли следующие события:

- Консолидация и упрощение сложного многообразия дореволюционных форм собственности;

- Дробление (парцелляция) и распродажа многих дворянских земельных владений крестьянам с рассрочкой на 10 лет;

- Уничтожение сословных барьеров;

- Отмена привилегий дворянства и духовенства и введение равных социальных возможностей для всех граждан;

- Расширению гражданских прав и введение конституций во многих европейских странах;

- Участие в революции представительных выборных органов способствовало развитию парламентской демократии;

- Рождение нового государственного устройства – парламентской республики;

- Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство;

- Преобразование финансовой системы (отмена сословного характера налогов, введение принципа всеобщности налогов и пропорциональности доходам или имуществу, гласность бюджета).

Французская революция стала событием всемирно-исторического масштаба. Ей удалось перекроить политическую карту Европы, заложить основы главных идейно-политических течений 19–20 вв.: (консерватизм, либерализм, демократизма, социализм, коммунизм). Выдвинутые принципы стали фундаментом современной политической системы (верховенство закона и равенство граждан перед ним, концепция нерушимости прав человека, свобода совести и свобода печати, равное налогообложение).

Итоги революции в экономической сфере

Главный итог для Франции – окончательное уничтожение старого порядка, трансформация структуры общества, завершение формирования французской нации как политической общности граждан. В экономической сфере итоги революции не такие однозначные. Отмена цехов, объединение страны, отмена привилегий, единые денежная система и метрическая система способствовали быстрому развитию предпринимательства. Французы на равных основаниях стали владеть землёй, были уничтожены привилегии сеньоров, появились новые собственники. Хотя значительная доля приобретений совершалась богатой частью крестьянства, и французская революция не смогла решить проблему малоземелья крестьян, Франция все же превратилась в страну массового землевладения. Это отрицательно сказалось на развитии капитализма – и в городе, и на селе. Владение землей крестьянами не способствовало переходу к капиталистической аренде в сельском хозяйстве. Оно задержало отток бедноты в города и делало узким рынок рабочей силы в промышленности. Вкладывание свободных капиталов в землю усложнило поиск средств для промышленного переворота.

Французская революция положила начало эпохе революционных и наполеоновских войн, нарушивших внешнюю торговлю. Экономический кризис и обесценивание денег ухудшили положение ремесленников и рабочих. Торгово-промышленные круги стали наиболее пострадавшей от революции социальной группой – как в ходе волнений, так и в эпоху террора. И в торговле, и в промышленности, и в сельском хозяйстве революция усугубила отставание Франции от Англии.

Итоги революции в сфере культуры

Главные итоги Великой французской революции:

1. Она консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм собст-венности.

2. Земли многих (но не всех) дворян были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет мелкими участками (парцеллами).

3. Революция смела все сословные барьеры. Отменила привилегии дворянства и духовенст-ва и ввела равные социальные возможности для всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению конституций в странах, не имевших их ранее.

4. Революция проходила под эгидой представительных выборных органов: Национальное учредительное собрание (1789-1791 гг.), Законодательное собрание (1791-1792 гг.), Кон-вент (1792-1794 гг.) Это способствовало развитию парламентской демократии, несмотря на последующие откаты.