Владимиро-Суздальское княжество — крупное феодальное государство, существовавшее в Северо-Восточной Руси примерно между X и XIII веками, располагалось между реками Ока и Волга. Ранее, то есть до X века, этот район населяли финно-угорские племена. Переселение в край новгородских славян и кривичей привело к обрусению местности, и здесь сформировалась русская народность. Тут проходил путь, что назывался «из варяг в греки», благодаря судоходности Волги. Именно она связывала край с Булгарией, Волжско-Камской землей и странами Востока.

Описание княжества

Можно дать следующую характеристику Владимиро-Суздальского княжества периода XII−XIII веков:

- Неограниченная княжеская власть.

- Прирост населения, происходящий из-за того, что земли были относительно безопасными от набегов кочевых племен, и люди с удовольствием переселялись сюда.

- Сильно развитое земледелие. Большие лесные территории служили естественной защитой, также плодородные земли способствовали расширению пахотных площадей.

- Возникновение и строительство новых городов.

Во главе государства стоял князь, он и решал все ключевые вопросы. В других княжествах правили бояре, а в Галицко-Волынской земле — вече. Здесь же боярство еще не успело как следует сформироваться.

Экономические особенности

Сельское хозяйство было ключевым, это влияло на экономическое развитие региона. Наличие большого количества пахотных площадей позволяло активно развиться сельскому хозяйству и некоторым другим промыслам, как:

- охота;

- рыболовство;

- пчеловодство и бортничество.

Переселенцы с южных земель принесли с собой некоторые элементы культуры. Быстрое развитие ремесла стало характерной особенностью.

Территории и города

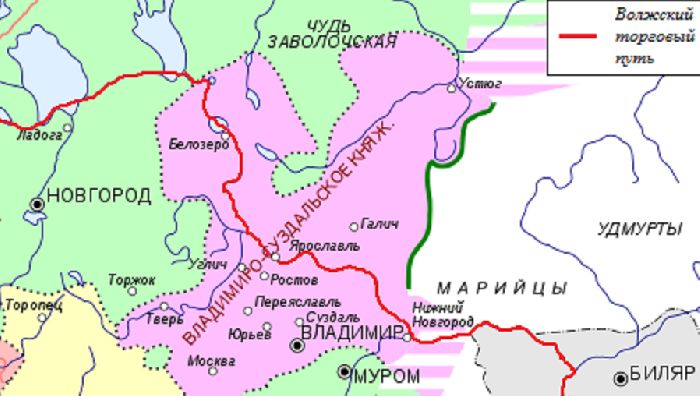

Географическое положение Владимиро-Суздальского княжества было очень выгодным, так как местность находилась на пересечении важнейших речных путей. Это благоприятствовало развитию торговли и экономических связей. Активно развивалось судоходство по Оке, Волге и Клязьме.

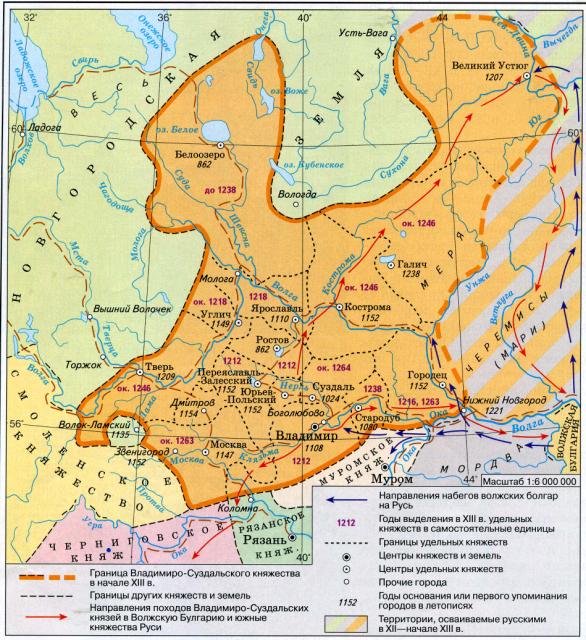

Территориально земли располагались на северо-востоке Руси между реками Ока и Волга. Наиболее крупные города:

- Владимир;

- Суздаль;

- Углич;

- Кострома;

- Тверь;

- Великий Устюг;

- Галич .

Города были расположены в основном на юге, в северной части крупных поселений меньше. Земли граничили с Новгородским и Смоленским княжеством, Черниговской вотчиной. В XII−XIII веках Владимирские князья господствовали над другими государствами, оказывая большое влияние на внутреннюю политику соседей.

В XIII веке политический центр Руси перешел с южной части на северо-восток. Первый князь Юрий Долгорукий находился у власти с 1125 по 1155 г.

Краткая история

Долгие века северо-восток Руси можно было охарактеризовать как единый глухой край. В VIII−IX веках появились славяне и вятичи, пришли кривичи, угро-финские племена и балтийцы. Здесь проходила старинная торговая дорога из Великого Новгорода к реке Волга. За торговцами следовали поселенцы. Были причины, по которым эти, казалось бы, глухие места облюбовали славяне. Прежде всего благодаря весьма удачному расположению.

В поймах рек Оки, Волги и Клязьмы было много плодородных земель. Климат позволял развивать скотоводство и земледелие, было много зверья, охотники добывали пушнину. Леса были богаты ягодами и грибами, распространилось бортничество. Большие площади занимали заливные луга. Полноводные реки позволяли развивать рыболовство. Население могло добывать все необходимое для нормальной жизни.

Люди стремительно осваивали эти глухие места. Северо-восточная Русь была свободна от иноземных завоевателей, что содействовало строительству новых городов, осваивались пашни. Все это привело к образованию нового княжества.

Князья, стоявшие во главе в разные годы:

- Юрий Долгорукий;

- Андрей Боголюбский;

- Всеволод Большое Гнездо;

- Юрий Всеволодович;

- Ярослав Всеволодович;

- Александр Невский.

Деятельность Владимира Мономаха позволила основать города Владимир на Клязьме и Переяславль. При нем произошло возвышение и развитие Руси. На княжение его поставил отец князь Всеволод в возрасте 12 лет. Даже в период трудных испытаний дети и внуки Мономаха знали, что здесь их всегда ждет поддержка. В те времена велись междоусобные войны, а тут они могли набраться сил для новых завоеваний. Сюда же отправил Владимир Мономах своего младшего сына Юрия, впоследствии названного Долгоруким.

После его смерти управление было передано Андрею Боголюбскому. В 1169 году он предпринял поход на Киев. Приобретенный там титул великого князя достался позднее всем его потомкам.

В 1238 году в княжество вторглись монголо-татары. В дальнейшем было еще несколько набегов татарских полчищ, наиболее тяжелое — нашествие Дюденевой рати в 1293 году.

В результате набега в 1243 году княжество стало вассалом Золотой Орды. С 1305 года Владимирский князь отвечал за сбор и доставку дани монголо-татарским ханам.

Всеволод Большое Гнездо вел активную наступательную внешнюю политику на средней Волге, он совершил ряд территориальных походов на Волжскую Булгарию и пытался подчинить себе Новгородскую республику. Попытка была безуспешной, но он сумел подмять под себя Рязанское княжество.

Княжество было на Руси одним из самых сильных и влиятельных, о чем свидетельствует герб города Владимира с изображением льва.

Потомки Всеволода ожесточенно боролись за уничтожение зависимости. В 1362 году Дмитрий Донской получил ярлык на великое княжение. В 1389 г. без санкции золотоордынского хана он передал его по наследству сыну Василию, после этого события княжество присоединилось к Великому княжеству Московскому. В результате судьба Владимиро-Суздальских земель была предопределена.

Культура региона

В период 1160−2030 годов расцветала культура. Летописи подчеркивают величие города Владимира и его особую значимость. Города активно застраивались. Самобытная архитектура до сих пор поражает взоры туристов, в строительстве широкое применение получили белый камень и известняк. В годы княжества Боголюбского и Всеволода во Владимире появились многочисленные храмы, в том числе Успенский собор, где хранились религиозные святыни, известны также Дмитриевский собор и уникальный архитектурный памятник Церковь Покрова на Нерли. Изящные фрески Успенского и Дмитриевского соборов радовали прихожан.

После того как был возведен Успенский собор, во Владимире появилась своя летопись с одобрения Всеволода Большое Гнездо. В 1185 году владимирские летописцы объединили отдельные записи в единый летописный свод, в котором возвеличивали город Владимир и его предводителей.

С именами Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого связано крещение Руси.

Общественный строй

Форма правления княжества была феодальной. Тут впервые появилось такое сословие, как мелкие феодалы (дети боярские). Здесь же в XII веке возникла категория «дворяне». Духовенство господствовало как класс. Управление осуществлялось по церковным уставам.

Даже после покорения Руси монголо-татарскими полчищами осталась неизмененной структура православной церкви. Привилегии церкви подтверждали золотоордынские ярлыки. Древнейший был выдан ханом Менгу-Темиром (1266−1267 гг.). Он давал гарантии неприкосновенности богослужения и веры. Вассалами духовенства были бояре, боярские дети и дворяне, они несли также воинскую повинность.

Население государства в большинстве своем состояло из селян, которые звались сиротами и христианами, позднее — крестьянами. В их обязанности входило обязательное внесение оброка феодалам.

Опорой князя была дружина, и при нем формировался Совет, состоящий из представителей высшего духовенства, а позднее туда входил и митрополит.

Во главе городов стояли наместники, а в селах — волостные. Они осуществляли суд в своих землях, при этом частенько стремились к личному обогащению за счет местных жителей.

Будем благодарны за Вашу поддержку!

Владимиро-Суздальское княжество – русское княжество, существовавшее в XII—XIV вв. Формировалось на северо-восточных территориях Руси. Первоначально именовалось Ростово-Суздальским, затем Суздальской землёй. Во времена властвования Всеволода Большое Гнездо получило название Владимиро-Суздальского.

Столица находилась в городе Суздале, а затем – во Владимире. В 1238 году земли были завоёваны Золотой Ордой. В 1389 году вошло в состав Московской земли.

Содержание

- 1 География

- 2 Особенности развития и причины усиления княжества

- 3 Правители

- 4 Факторы формирования сильной княжеской власти

- 5 Общественный строй

- 6 Внешняя и внутренняя политика

- 7 Особенности экономики

- 8 Культура и искусство

- 9 Основные направления в развитии культуры и искусства княжества

- 10 Присоединение к Московскому княжеству

- 11 Основные события

- 12 Значение в истории России

География

Владимиро-Суздальское княжество образовалось на северо-востоке Руси между Окой и Волгой. Близость крупных рек и мягкие климатические условия способствовали тому, что с древности в этих местах обосновывались племенные поселения вятичей, муромы, мери и других. На их месте со временем выросли крупные города.

Княжество граничило с Черниговским, Рязанским, Смоленским и Муромским, Новгородской республикой.

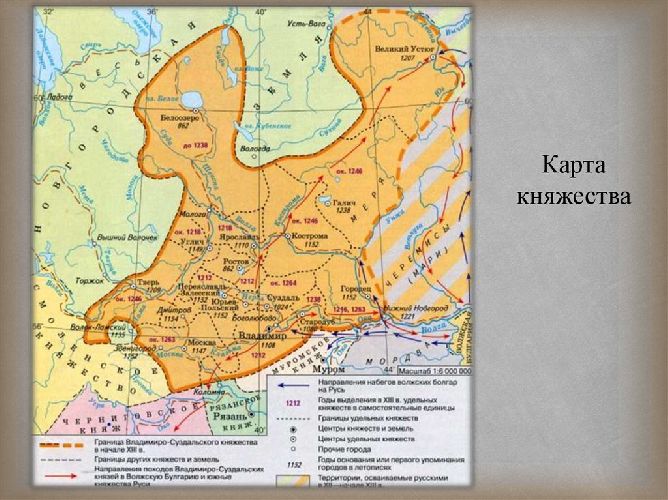

Карта: Развитие Владимиро-Суздальского княжества. Владимиро-Суздальское княжество в составе Киевской Руси было могучим и довольно большим по территории образованием. Оно росло, укреплялось и процветало, внося свой вклад в развитие государства. Однако становясь все сильнее, оно могло угрожать авторитету Киева.

Особенности развития и причины усиления княжества

На социально-экономическое и политическое развитие княжества повлияли следующие факторы:

-

Большое количество свободных земель. Это послужило активному развитию земледелия. Главным владельцем всей земли считался князь.

-

Географические особенности способствовали притоку нового населения в эти земли.

-

В месте, где развивалось княжество, пересекались важные торговые пути. Это способствовало развитию городов, торговли и ремёсел.

-

С течением времени княжеское право на владение землёй приобретало формальный характер. Все большие территории переходили в собственность боярских родов.

Правители

|

Имя князя |

Годы правления |

Краткое описание правления |

|---|---|---|

|

Юрий Долгорукий |

1154 – 1157 |

Столица княжества – Суздаль. Правитель активно боролся за киевский престол со своим племянником и черниговскими князьями. |

|

Андрей Юрьевич Боголюбский |

1157 – 1176 |

Князь переносит столицу во Владимир. Он становится единовластным правителем, не давал уделов своим сыновьям и братьям. Всячески укреплял свою власть в прилежащих землях, хотел сделать своё княжество религиозным центром Руси. |

|

Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) |

1176 – 1212 |

Княжество достигает пика могущества. Правитель усилил свою дружину, активно вмешивался в дела Киева, Новгорода. Провозгласил себя Великим князем Владимирским. После его смерти земля разделена наследниками на множество уделов. |

|

Юрий Всеволодович |

1212 – 1238 |

Конфликт князя с братом Юрием, битва на Липнице. |

|

Ярослав Всеволодович |

1238 – 1246 |

Земли находятся под властью татаро-монгольских завоевателей. В 1243 году Ярослав получает ярлык на княжение. |

|

Андрей Ярославич |

1249 – 1252 |

Объединение с князем Галицко-Волынским в борьбе с Ордой. Карательный поход татаро-монгольских войск и разорение княжества (Неврюева рать). |

|

Александр Невский |

1252 – 1263 |

Создание на Руси системы ханских баскаков. Восстания против Орды в Суздале и Владимире были подавлены. |

Ярлык – документ, выдававшийся ханом Золотой Орды и дававший русским князьям право на власть в зависимых от татаро-монголов землях.

Баскак – сборщик налогов в землях, завоёванных монгольским ханом.

Факторы формирования сильной княжеской власти

В Древнерусском государстве власть князя строилась по дворцово-вотчинному типу: в пределах своей вотчины князь обладал абсолютной властью. На остальных территориях княжества его власть была ограничена.

Усилению власти князя в Суздале способствовали:

- Захват близлежащих территорий, находящихся под управлением вече.

- Ослабление вечевой власти – она носила только совещательный характер.

- Объединение в собственности князя обширных земельных угодий.

- Создание сильной дружины.

- Перенос столицы княжества из одного города в другой.

Вече – народное собрание на Руси, игравшее роль высшего органа государственной власти. Собиралось для решения важнейших вопросов.

Общественный строй

Развитие феодальных отношений на северо-востоке Руси протекало иначе, чем в соседних землях.

Класс феодалов включал:

- Бояр – верховную знать.

- Княжеских дружинников.

- Мелких землевладельцев, нёсших военную службу у князя – «слуг вольных».

- Потомков измельчавших боярских фамилий, бывших вассалами князя – «детей боярских».

- Дворян – бывших слуг княжеского двора, управлявших его хозяйством, а позже нёсших военную службу.

К низшим слоям населения относились:

- Крестьяне. Постепенно земли свободных общин переходили в руки феодалов и духовенства.

- В городах – ремесленники и торговцы, активно поддерживающие княжескую власть.

Внешняя и внутренняя политика

Внутренняя политика отличалась сильной властью князя, решавшего все вопросы самостоятельно.

В первой половине XII века Ростово-Суздальская (позже Владимиро-Суздальская) земля полностью освободилась от влияния Киева. В итоге сформировалось ещё одно великое княжество с сильной централизованной властью. Постепенно оно начало возвышаться над соседями.

В 1238 году княжество захвачено татаро-монголами. Оно признало власть золотой Орды и длительное время подчинялось хану.

Особенности экономики

Владимиро-Суздальское княжество имело много пашенных земель, поэтому сельское хозяйство играло ведущую роль в экономике. Здесь активно развивались:

- Земледелие.

- Охота и рыболовство.

- Бортничество.

Большой приток людей с южных территорий способствовал росту городов и развитию ремёсел.

Культура и искусство

Владимиро-Суздальское княжество, развиваясь быстрыми темпами, в домонгольский период стало самым крупным на Руси. Его активный рост обуславливал доминирующее положение княжества вплоть до времени феодальной раздробленности, которая стала ослаблять Русь.

Развитию Владимиро-Суздальского княжества способствовало удачное расположение: через него пролегал путь «из варяг в греки», русичи связывались со странами и племенами Востока, торговали, обменивались товарами. Кроме того, на этой территории было немало пахотных земель. Удачное сочетание этих двух факторов дало толчок появлению и росту городов, возникновению и совершенствованию ремесел, пробуждению интереса к искусству.

Во Владимиро-суздальской земле были развиты:

-

Составление летописей, подчёркивавших величие князя и прославлявших город Владимир.

-

Архитектура – в столице построены белокаменные стены с золочёными воротами. Созданы Георгиевский, Успенский и Димитровский соборы, церковь Покрова на Нерли.

-

Живопись – внутренние пространства соборов поражали красотой и изяществом фресок.

Основные направления в развитии культуры и искусства княжества

|

Область искусства |

Достижения |

|---|---|

|

Архитектура |

Зодческая школа Владимиро-Суздальского княжества впитала в себя как русские традиции, так и черты, привнесенные из других земель. Особенно сильно было влияние Византии, с которой у русичей были давно налажены связи, в том числе торговые. В городах началось каменное строительство. По большей части камень использовали при сооружении храмов, поселения «в миру» по-прежнему были преимущественно деревянными. Соборы и церкви возводили из белого камня и известняка, пришедшего на смену кирпичу. Храмы были преимущественно крестово-купольными: если взглянуть на строение сверху, отчетливо будет просматриваться крест. По сути, храмы выполняли сразу несколько задач: сплачивали народ, призывали к единой вере и способствовали усилению роли князя. Церковь поддерживала идею единой сильной княжеской власти – в ответ светская власть оказывал ей помощь. В период расцвета Владимиро-Суздальского княжества были возведены Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Успенский храм – один из самых древних на Руси, прекрасно сохранился до наших дней. На стенах его сегодня можно видеть подлинные фрески работы Андрея Рублева. Возведенный на средства князя Андрея Боголюбского в XII в., собор длительное время был главным храмом русских земель. В прекрасной сохранности находится сегодня Дмитриевский собор (сооружен Всеволодом Большое Гнездо в 1194-97 гг.). Всем своим обликом собор прославляет и возвеличивает княжескую власть: его стены украшают барельефы с символикой силы и власти: кентавры, грифоны, различные фантастические существа, позаимствованные из языческой мифологии. Все сущее на земле и в небесах прославляет сильного, могущественного русского князя. |

|

Литература |

Если ранее пространные письменные хроники составлялись главным образом при жизнеописании святых, то теперь литература обращается к светскому миру. Во Владимиро-Суздальской земле появляются летописи, которые рассказывают об исторических событиях. Летописцы обращают внимание на историю, приводят подлинные факты, а не только сказания и легенды. Был создан летописный свод во Владимиро-Суздальском княжестве в период его расцвета, включавший свод Андрея Боголюбского (начало XII в.), свод Всеволода Большое Гнездо (также начало XII столетия). Особое место в литературе того периода занимает оригинальное произведение – «Слово Даниила Заточника». Мнения историков относительно даты создания расходятся: одни считают, что оно написано в XII в., другие – что в начале XIII в. До наших дней дошло во множестве редакций, значительно отличающихся друг от друга. Предположительно, изначально «Слово…» было написано попавшим в опалу дружинником. Обращено оно к князю Ярославу Владимировичу. Автор просит князя простить его и вновь допустить до своей особы, снять опалу. В «Слове..» видна та же идея, что и во всем искусстве Владимиро-Суздальской земли того периода – о сильной княжеской власти. «Дуб удерживается множеством корней, также и град наш – твоею славой», — пишет Заточник князю. В этом светском произведении (некоторые исследователи называют его первым опытом русской публицистики) со временем появилось много афоризмов, народных выражений, фразеологизмов. Церковь и мир стали ближе друг к другу, искали друг у друга поддержки. |

|

Живопись |

Отличительной чертой Владимиро-Суздальской школы живописи становится изысканность, одухотворенность образов. Вся живопись этого периода истории – иконопись, светских жанров тогда не существовало. Образы святых были предельно строги, лаконичны и аскетичны. Главное внимание уделялось духовной стороне, какой бы сюжет ни выбрал иконописец. Влияние византийских «коллег» здесь, как и в строительстве храмов, было весьма велико. Как в архитектуре, шло прославление единой власти, на которую опиралась (и которую поддерживала в свою очередь) церковь. Византийские мастера приезжали на Русь работать и присылали свои произведения. Так, очень известна была икона «Владимирская Богоматерь», прибывшая из Византии. Специально под нее возводили во Владимире Успенский собор. |

|

Фольклор |

Параллельно с «официальным» искусством развивалось народное творчество: были популярны сказания, былины, песни, в которых часто упоминались богатыри и сильный, справедливый князь. |

Русские мастера Владимиро-Суздальского княжества достигли высочайшего уровня в ковке, создании филигранных украшений из серебра, научились резьбе по дереву и по камню.

Если бы не два фактора: вторжение татаро-монгол, разрушавших дотла города и села и уводивших в плен лучших художников и ремесленников, и не начавшаяся княжеская междоусобица, то, вероятно, до наших дней дошло бы намного больше памятников древнерусского зодчества, письменности, иконописи. Однако период расцвета был прерван, а затем Владимиро-Суздальская земля утеряла свое исключительно значение и стала одним из множества русских княжеств, уступив более сильным.

Присоединение к Московскому княжеству

Потомки князя Всеволода Большое Гнездо старались избавиться от татаро-монгольского ига. В 1362 году хан Золотой Орды вручил ярлык на великое княжение Дмитрию Донскому.

В 1389 году тот передал власть во Владимире своему старшему сыну Василию без дозволения хана. Василий Дмитриевич был великим князем Московским. В итоге Владимиро-суздальская земля стала частью великого княжества Московского.

Основные события

|

Годы |

Событие |

|---|---|

|

Начало XII века |

Заселение Суздальских земель выходцами с юга. |

|

1125–1169 гг. |

Суздальское княжество – удел Юрия Долгорукого. |

|

1169–1174 гг. |

Перенос столицы во Владимир Андреем Боголюбским. |

|

1176 г. |

Начало правления Всеволода Большое Гнездо. |

|

1212 г. |

Начало княжения Юрия Всеволодовича. |

|

1238 г. |

Битва с татарами на реке Сить, гибель Юрия Всеволодовича. |

|

1245 г. |

Власть переходит к Александру Невскому, в 1252 году становится великим князем Владимирским по ханскому ярлыку. |

|

1362 г. |

Дмитрий Донской получает ярлык на княжение. |

|

1389 г. |

Присоединение к Московскому княжеству. |

Значение в истории России

Образование княжества с сильной централизованной властью привело к переходу политического главенствования на северо-восток. Именно здесь положено начало объединению Руси под властью потомков Владимира Мономаха. Нашествие золотой Орды не смогло уничтожить культурного наследия и политических традиций Владимиро-суздальской земли. Они были сохранены и приумножены во времена объединения Руси вокруг Москвы.

Список литературы и дополнительные материалы по теме:

- И.В. Дубов. Северо-восточная Русь в эпоху раннего средневековья. — Ленинград, 1982.

- Ю.А. Лимонов. Владимиро-Суздальская Русь. Ленинград: Наука, 1987.

- Ю.А. Лимонов. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Ленинград: Наука, 1967.

Раздробленность Русского государства наложила значительный отпечаток на развитие истории. В первую очередь, состояние раздробленности привело к появления отдельных самостоятельных княжеств. В разные периоды таких образований насчитывалось от 16-30. Конечно, из этого числа государств не все обладали полной самостоятельностью и независимостью. Центром Руси все еще формально считался Киев, в котором и находился великий княжеский престол. Но на самом деле, все важные решения удельные князья принимали без участия великого киевского князя.

Одним из самых крупных удельных княжеств историки считают Владимиро-Суздальские земли, сформировавшиеся на рубеже 12-13 века в следствии активной деятельности князей по подчинению соседних земель. Фактически центром Руси к 13 веку стал именно Владимир.

Географическое положение Владимиро-Суздальской земли было довольно выгодным. Княжество располагалось на территории северо-восточной Руси, в междуречье Волги и Оки. В южной части Владимиро-Суздальских земель со временем укрепились крупные влиятельные города: Владимир, Суздаль, Тверь, Москва, Кострома. Умеренный климат с небольшой площадью черноземных земель способствовали развитию земледелия. Было распространено бортничество и рыболовство. Укреплялись торговые отношения с соседними удельными княжествами: Новгородской республикой, Муромскими и Рязанскими владениями.

На Любеческом съезде князей 1097 года было принято решение о том, что Владимиро-Суздальская земля передается в управление потомкам Владимира Мономаха. Поэтому в 1125 году княжить начал его сын Юрий Долгорукий. В начале своего правления он перенес столицу княжества из Ростова в Суздаль, ослабив политическую роль Ростовских земель. В 1139 году попытка Юрия Владимировича организовать новгородцев в поход на юг оказалась провальной. Долгорукий все правление пытался заполучить великий киевский престол, именно за это он и получил свое прозвище.

После смерти в 1157 году престол возглавил Андрей Боголюбский, который перенес столицу во Владимир. В его правление к Владимирскому Кремлю был присоединен Новый город, частью которого являются знаменитые сохранившиеся до наших дней Золотые Ворота. Построен Успенский собор, а также Церковь Покрова на Нерли. Для строительства и возведения церквей приглашались западноевропейские мастера. Особое внимание Андрей Боголюбский уделял укреплению церкви. По его личному приказу было возведено княжеское имение в Боголюбове, которая стала первой резиденцией владимирского князя. Желая править самостоятельно и независимо князь стремился избавиться от некоторых сохранившихся вечевых сходок. Политические решения Боголюбский принимал, опираясь на мнение младших дружинников, которым раздавал земли за верную службу.

В 1176 году к власти приходит Всеволод Большое Гнездо, время правления которого считается периодом наивысшего расцвета княжества. Во многом такой успех объясняется опорой князя на новые города, в которых боярство было относительно слабым. Внешняя и внутренняя политика была направлена, прежде всего, на укрепление государства. Этого направления придерживался и Ярослав Всеволодович, занявший престол в 1238 году. При нем княжество подверглось завоевательным походам Золотой Орды, после чего признало полную зависимость.

Особый вклад в поднятие авторитета Владимиро-Суздальской Руси принес Александр Невский, пришедший в 1256 году. После пришествия Батыя, западные враги поняли, что русские земли ослабли. Крестоносцы и рыцари нескольких орденов посягали на безопасность, в первую очередь, близких к границе новгородских земель. Именно Александр Ярославич Невский отразил угрозу в 1240 (Невская битва) и 1242 (Ледовое побоище).

У Владимиро-Суздальского княжества были некоторые особенности развития, характерные только для этой территории:

- Становление и развитие неограниченной монархии в руках князя;

- Увеличение населения, люди стремились сюда, потому что видели безопасность от набегов соседних племен;

- Бурное развитие земледелия;

- Появление и активный рост новых городов;

- Выгодное географическое положение на пересечение двух главных рек Волги и Оки.

Таким образом, Владимиро-Суздальское княжество стало основной для дальнейшего объединения всех русских земель.

Рождение Руси.

Академик Б.А. Рыбаков.

СЕВЕРОРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА

Владимиро-Суздальское княжество.

Как бы предугадывая, что Северо-Восточной Руси будет суждено служить связующим звеном между домонгольским периодом русской истории и всей последующей историей Московской Руси, автор «Слова о полку Игореве» восторженно и вдохновенно говорит о могущественном суздальском князе Всеволоде Большое Гнездо (1176—1212):

Великый княже Всеволоде!

Не мыслию ти прелетети издалеча

Отня злата стола поблюсти?

Ты бо можеши Волгу веслы раскропити,

А Дон шеломы выльяти!

Аже бы ты был, то была бы чага по ногате,

А кощей по резане (то есть половецкие пленники стоили бы гроши. — Б. Р.).

Его обширное княжество охватывало древние земли кривичей, отчасти вятичей и те области, куда испокон веку направлялась славянская колонизация: земли мери, муромы, веси, то есть междуречье Волги и Оки с плодородным суздальским Опольем и район Белоозера. Со временем границы Ростово-Суздальской земли продвинулись дальше в таёжные леса — на Северную Двину, к Устюгу Великому и даже на Белое море, соприкасаясь здесь с новгородскими колониями. Взаимоотношения пришедших сюда славян с местным угро-финским населением были мирными. Оба народа постепенно сливались, обогащая друг друга элементами своей культуры.

Географическое положение Ростово-Суздальской земли имело свои преимущества: здесь не было угрозы половецких набегов, так как степь была далеко, здесь, за непроходимыми лесами вятичей, киевские князья, их тиуны и рядовичи не могли хозяйничать так смело, как вокруг Киева. Варяжские отряды проникали сюда не прямо по воде, как в Ладогу или Новгород, а через систему волоков в Валдайских лесах. Все это создавало относительную безопасность Северо-Восточной Руси.

Великий Волжский торговый путь

С другой стороны, в руках суздальских князей был такой магистральный торговый путь, как Волга, впадающая «семьюдесят жерел в море Хвалисское» (Каспийское море), по берегам которого лежали сказочно богатые страны Востока, охотно покупавшие пушнину и славянский воск. Все новгородские пути на Восток проходили через Суздальскую землю, и этим широко пользовались князья, насильственно воздействуя на экономику Новгорода.

В XI веке, когда Поволжье и Ока входили в состав Киевской Руси, здесь происходили восстания: в 1024 году в Суздальской земле; около 1071 года — на Волге, Шексне и Белоозере, подавленное Яном Вышатичем. К этому времени уже существовали города Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Ярославль и др. В черноземных районах Суздальщины богатело местное боярство, имевшее возможность снабжать хлебом даже Новгород. Настоящее окняжение этих областей началось с Владимира Мономаха, который ещё мальчиком должен был проехать «сквозе Вятиче», чтобы добраться до далекого Ростова. Те долгие годы, когда Владимир Мономах, будучи переяславским князем, владел и Ростовским уделом, сказались на жизни Северо-Востока. Здесь возникли такие города, как Владимир на Клязьме, Переяславль, названный в отличие от южного Залесским сюда были перенесены даже названия южных рек. Здесь Владимир Мономах строил города, украшал их зданиями, здесь он вёл войну с Олегом «Гориславичем», здесь где-то на Волге, писал своё Поучение «на санех седя».

Связь Суздальщины с Переяславлем русским (ныне Переяслав-Хмельницкий) продолжалась на протяжении всего XII столетия. Ростово-Суздальская земля обособилась от Киева одновременно с другими русскими землями в 1132 — 1135 годах. Здесь княжил один из младших сыновей Мономаха — Юрий, получивший характерное прозвище Долгорукого, очевидно, за свою неуемную тягу к далеким чужим владениям. Его внешняя политика определялась тремя направлениями: войны с Волжской Болгарией, торговым конкурентом Руси, дипломатический и военный нажим на Новгород и изнурительные бесполезные войны за Киев, заполнившие последние девять лет его княжения.

В свои южные авантюры князь Юрий Долгорукий втягивался постепенно. Началось с того, что изгнанный из Киева в 1146 году, Святослав Ольгович, его феодальный сосед по княжествам, обратился к Юрию за помощью. Юрий Владимирович, прислав союзнику войско с далекого Белоозера, затеял прежде всего войны с соседями: сам он удачно воевал с Новгородом, а Святослава направил на смоленские земли. Когда Святослав Ольгович начал успешные действия и «ополонился» в верховьях Протвы, к нему прибыл гонец от Юрия, пригласивший его в пограничный суздальский городок, очевидно, отпраздновать победы: «Приди ко мне, брате, в Москов». Никто не думал тогда, что этому городку в вятических лесах суждено будет стать одним из крупнейших городов мира.

С берегов Протвы в Москву сначала приехал сын Святослава и привез Долгорукому в подарок охотничьего гепарда, самое быстрое животное, от которого не мог ускользнуть ни один олень. Затем 4 апреля 1147 года в Москву приехал Святослав с сыном Владимиром и свитой, в составе которой находился девяностолетний боярин, служивший ещё его отцу Олегу «Гориславичу». На следующий день Юрий дал торжественный пир.

«Повеле Гюрги устроити обед силен и створи честь велику им и да Святославу дары многи».

Так впервые была упомянута Москва, сначала замок боярина Кучки, в 1156 году — пограничная крепость, в XIII веке — удельный княжеский городок, а в XV веке — столица огромного Русского государства, которое иностранцы по имени её называли Московией. Кроме Москвы Юрием Долгоруким были построены или укреплены здесь города Юрьев-Польской, Дмитров, Коснятин, Кидекша, Звенигород, Переяславль и др.

В своих южных делах, отвоевывая Киев у племянника Изяслава Мстиславича или у своего старшего брата Вячеслава, Юрий Долгорукий то выигрывал сражения и доходил с войсками почти до Карпат, то стремительно бежал из Киева в лодке, бросив дружину и даже тайную дипломатическую переписку. У В. Н. Татищева сохранилось такое описание Юрия Долгорукого, восходящее, очевидно, к враждебным ему киевским источникам:

«Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый; глаза не вельми великий, нос долгий и накривленный; брада малая, великий любитель жен, сладких пищ и пития; более о веселиях, нежели о расправе и воинстве, прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев».

Умер Юрий в Киеве в 1157 году. Настоящим хозяином Северо-Восточной Руси, крутым, властолюбивым, энергичным, стал сын Долгорукого — Андрей Юрьевич Боголюбский (1157 -1174). Ещё при жизни отца, когда Юрий прочно княжил в Киеве, Андрей, нарушая отцовские распоряжения, ушёл в 1155 году в Суздальскую землю, очевидно приглашенный местным боярством. После смерти Юрия Долгорукого произошло избрание Андрея князем. «Ростовцы и суздальцы сдумавши вси, пояша Андрея».

Ростов и Суздаль, древние боярские центры, влиявшие на весь ход событий, желали наравне со всеми другими землями обзавестись своим князем, своей династической ветвью, чтобы прекратить перемещения князей, не связанных с интересами данной земли. Андрей, с юности прославивший себя рыцарскими подвигами на юге, казался подходящим кандидатом. А сам он, вероятно, с радостью поменял неустойчивое счастье воина-вассала, получавшего за службу то один город, то другой, на прочное обладание огромной страной, уже приведенной в порядок при его отце и деде. Однако новый князь сразу решительно поставил себя не рядом с боярством, а над ним. Своей столицей он сделал сравнительно новый город Владимир, а резиденцией — великолепный белокаменный замок в Боголюбове близ Владимира, построенный его мастерами.

Первым актом князя Андрея Боголюбского было изгнание младших братьев (они со временем могли превратиться в его соперников) и старой дружины отца, которая всегда в таких положениях вмешивалась в управление. «Се же створи, хотя самовластец быти всей Суздальской земли». С этого времени Андрею приходилось остерегаться бояр; по некоторым сведениям, он даже запретил боярам принимать участие в княжеских охотах — ведь мы знаем случаи, когда князья не возвращались с охоты… В борьбе за власть Андрей стремился опереться и на церковь, используя епископскую кафедру. Он хотел видеть ростовским епископом Федора, поддерживавшего во всем князя, но киевские и цареградские церковные власти воспротивились этому, и в 1168 году «Федорец, лживый владыка» был казнен как еретик.

В области внешней политики Андрей продолжал действовать в тех же трёх направлениях, которые были намечены ещё Юрием Долгоруким: военные походы на Волжскую Болгарию, походы на Новгород и Киев. Новгород успешно отразил «суздальцев», а Киев войскам Андрея удалось взять и разграбить в 1169 году. Следует повторить, что этот грабеж, красочно описанный современником-киевлянином, не привел ни к экономическому, ни к политическому упадку бывшей столицы, где вскоре закрепились княжеские линии, неподвластные северо-восточному князю. Когда победитель Киева Андрей, «исполнився высокоумья, разгордевся велми», попытался распоряжаться южнорусскими князьями в 1174 году, то его послу мечнику Михну остригли голову и бороду и в таком обезображенном виде отослали обратно. Когда Андрей Боголюбский увидел стриженого боярина и услышал от него твёрдый отказ князей в повиновении, то

«бысть образ лица его попустнел» и он «погуби смысл свой невоздержанием, располевся гневом».

Предпринятый Андреем Юрьевичем вторичный поход на Киев собрал неслыханное количество князей и войск, но завершился бесплодной двухмесячной осадой Вышгорода.

«И тако возвратишася вся сила Андрея князя Суждальского… пришли бо бяху высокомысляще, а смиренние отьидоша в домы своя».

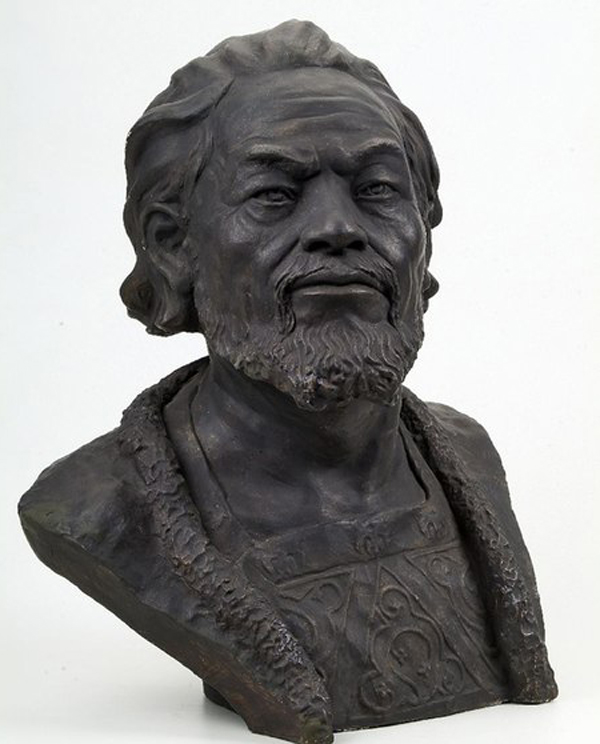

Церемонный топорик князя Андрея Боголюбского

Слишком широкие военные замыслы князя Андрея, не связанные ни с потребностями обороны, ни с интересами боярства, должны были обострить взаимоотношения внутри княжества. По всей вероятности, конфликты с боярством вызывались и внутренней политикой Андрея Боголюбского, пытавшегося прибрать боярство к рукам. Именно здесь, в Северо-Восточной Руси, писатель Даниил Заточник давал совет боярину ставить свой двор и села подальше от княжеской резиденции, чтобы князь его не разорил.

Легенды о начале Москвы, рассказывающие о том, что князь отнял этот замок у боярина Степана Ивановича Кучки, ведут нас к Андрею. Хотя в летописи постройка княжеской крепости в 1156 году связана с именем Юрия, но мы знаем, что в этом году Юрий сидел в Киеве, мирился с половцами на Зарубинском броде, встречал митрополита из Царьграда и подготавливал поход на Волынь. Построивший крепость на месте Кучкова двора, — это, очевидно, князь Андрей Боголюбский. Боярство не могло спокойно смотреть на окняжение своих замков.

В 1173 году Андрей задумал новый поход на Волжскую Болгарию; в походе, кроме основных владимирских сил, участвовали муромские и рязанские войска. В «Городце» на Волге в устье Оки (Нижний Новгород) был назначен сбор всем дружинам. Две недели князья безуспешно ожидали своих бояр: путь им был «не люб», и они, не выказывая прямого неповиновения, нашли хитроумный способ уклониться от нежелательного похода — они «идучи не идяху». Все эти события свидетельствовали о крайней напряженности взаимоотношений между «самовластцем»-князем и боярством, напряженности, доходившей до такой же степени, до какой дошли в это время княжеско-боярские конфликты на противоположном краю Руси, в Галиче.

В том же 1173 году галицкие бояре сожгли на костре княжескую любовницу, мать наследника престола, а суздальские бояре сами освободили себя от военной службы, придумав способ идучи не идти. В 1174 году — безуспешный и бесславный поход на Киевщину, ускорил трагическую развязку. В 1174 году (по другим летописям, в 1175 году) группа бояр, руководимых Кучковичами, составила заговор против Андрея. Двадцать заговорщиков, в числе которых были Яким Кучкович, Петр, Кучков зять, ключник Анбал, пировали у Петра в Боголюбове, по соседству с княжеским дворцом. Сборище не должно было вызвать особых подозрений, так как происходило 29 июня, в день именин боярина Петра. Яким Кучкович, получивший известие о том, что князь задумал казнить его брата, выступил с речью: «День — того казнил, а нас — завтра; а промыслимы о князе сем!» Ночью вооруженные заговорщики, напившись в медуше вина, поднялись в княжескую спальню и выломали двери. Андрей хотел взять меч, висевший в спальне, но оказалось, что заговорщики предусмотрительно убрали его; князь, физически очень сильный, долго в темноте боролся с толпой пьяных бояр, вооруженных мечами и копьями. Наконец убийцы ушли, а князь, которого считали мёртвым, спустился вниз. Услыхав его стоны, бояре зажгли свечи, нашли Андрея и прикончили его. Та часть дворца, где разыгралась эта кровавая трагедия, сохранилась до сих пор в Боголюбове. Антропологическое исследование скелета Андрея Боголюбского подтвердило слова летописи о физической силе князя и о ранах, нанесенных ему.

Андрей Юрьевич Боголюбский (1157—1174 г.г.)

По черепу из гробницы Андрея Боголюбского известный антрополог М. М. Герасимов восстановил внешний облик этого незаурядного правителя, бывшего и полководцем, и писателем, и заказчиком превосходных архитектурных сооружений. Выписки В. Н. Татищева так обрисовывают Андрея Боголюбского: во-первых, он, подобно Соломону, создал великолепный храм (Успенский собор во Владимире), во-вторых,

«град же Владимир разшири и умножи всяких в нем жителей, яко купцов, хитрых рукодельников и ремесленников разных населил. В воинстве был храбр, и мало кто из князей подобный ему находился, но мир паче, нежели войну, и правду пачи великого приобретения любил. Ростом был невелик, но широк и силен вельми, власы черные, кудрявые, лоб высокий, очи велики и светлы. Жил 63 года».

На следующий день после убийства князя Андрея горожане Боголюбова, мастера дворцовых мастерских и даже крестьяне окрестных сел подняли восстание против княжеской администрации: дома посадников и тиунов были разграблены, а сами княжеские управители, включая «детских» и мечников, были убиты. Восстание охватило и Владимир.

В чём были плюсы и минусы княжения Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского?

Несомненно, положительным было широкое строительство городов, которые являлись не только крепостями, но и средоточием ремесла и торговли, важными экономическими и культурными центрами феодального государства. Князь, временно сидевший на уделе, готовый в любой момент скакать в другие земли, не мог заниматься строительством городов. Юрий же и Андрей, продолжая политику Владимира Мономаха, связали свои основные интересы с Ростово-Суздальской землей, и это было объективно положительным. В новые города и новоосвоенные земли начался приток колонистов, и боярство одобряло такую политику Юрия в 1140-е годы, в период относительной гармонии княжеских и боярских интересов.

Строительство городов, с одной стороны, было результатом развития производительных сил, а с другой — могучим фактором дальнейшего роста их, получавшего новую расширенную базу. Рост производительных сил не замедлил сказаться и на развитии культуры. Сохранившиеся до наших дней постройки эпохи Андрея Боголюбского свидетельствуют о глубоком понимании русскими архитекторами задач своего искусства. Тонкий и глубокий математический анализ пропорций, умение предусмотреть оптические искажения будущего здания, тщательная продуманность деталей, подчеркивающих гармоничность целого, — эти качества зодчих Андрея Боголюбского являются результатом общего высокого развития культуры.

Церковь Покрова на Нерли, комплекс Боголюбского замка, воскрешенные советским исследователем Н. Н. Ворониным, Золотые Ворота Владимира — все это немеркнующие произведения искусства, позволившие летописцу сравнивать Андрея с библейским царем Соломоном, а нам постигать изумительную красоту русского зодчества накануне создания «Слова о полку Игореве».

Золотые Ворота Владимира

При дворе Андрея Боголюбского развивалась и литература; Андрей сам был писателем. Сохранились отрывки летописания княжения Андрея. Положительной следует считать в деятельности Юрия и Андрея и ту централизацию власти, которая шла за счёт ущемления интересов князей-родичей и бояр. В обычное, мирное время это могло, по всей вероятности, оставаться в разумных пределах, когда власть великого князя сдерживала центробежные силы и направляла их по какому-то единому руслу. Минусами «самовластия» в княжестве-королевства были конфликты, рождавшиеся из роста княжеского домена за счёт боярских вотчин, и дробление княжества на уделы, выделяемые сыновьям князя. Оно приводило к расчленению такого веками сложившегося организма, как «земля» или «княжение» XII века, восходящего, как мы видели, к древним племенным союзам VI-VIII веков. Делить на части общие земли и разрушать те союзы, которые сложились ещё в родоплеменном обществе, было крайне вредно. Впрочем, к Андрею этот упрек неприменим — он не делил своего княжества между детьми; двое его сыновей умерли ещё при нём, а единственный сын, переживший отца, — Георгий Андреевич, ставший впоследствии царем Грузии, — не принимался в расчёт при династических переделах Владимирского княжества, по старой боярской терминологии, Ростово-Суздальского княжества .

Опасность такого дробления Владимирского княжества сказалась позднее, когда «Большое Гнездо» князя Всеволода захотело распространиться по всем городам Северо-Восточной Руси. Отрицательной стороной деятельности Андрея Боголюбского было, конечно, его стремление к Киеву, к «Русской земле», то есть к лесостепной части Приднепровья. Это стремление никак не было связано с повседневными интересами суздальского боярства; это были личные честолюбивые замыслы Андрея, внука Мономаха.

Экономика южнорусского боярства и князей за 200 лет борьбы с печенегами и половцами приспособилась к нуждам постоянной обороны, постоянной готовности к сидению в осаде и военным походам. С этим, возможно, было связано широкое развитие закупничества (при содержании закупов внутри укрепленных боярских дворов), возрастание применения холопского труда в XII веке, позволявшего быстро создавать необходимые в таких условиях запасы продовольствия, и создания своеобразных «крестьянских городов», прообраза военных поселений вроде пограничного Изяславля на Горыни. Главная тяжесть постоянной военной службы на юге была к этому времени переложена на многотысячный заслон берендейской конницы в Поросье.

Ничего этого не было во Владимирской земле, прочно отгороженной от Половецкой степи Брынскими, Московскими и Мещерскими лесами. Каждый военный поход вызывал резкое нарушение феодальной экономики, не говоря уже о крайней разорительности военных походов для народа.

За пять лет, предшествующих заговору Кучковичей, Андрей Боголюбский снарядил пять далеких походов: на Новгород, на Северную Двину, на болгар и два похода на Киев. По самым скромным подсчетам, войска должны были пройти за это время под знаменами Андрея около 8 тысяч километров (по лесам, болотам и водоразделам), то есть потратить не менее года только на одно передвижение к цели, не считая длительных осад и маневров. Добавим, что три похода закончились неудачно. Неудивительно, что княжение Андрея Боголюбского завершилось вооруженным заговором боярской верхушки и не зависевшим от него проявлением народного гнева в отношении представителей княжеской администрации.

Восстание в 1174 году в Боголюбове и Владимире напоминает киевское восстание 1113 года, также возникшее после смерти князя, натянувшего до предела тетиву народного терпения. После смерти Андрея Ростов и Суздаль, средоточие старого местного боярства, применили изобретенную киевским боярством систему княжеского дуумвирата: ими были приглашены двое племянников Андрея, второстепенные князья, неопасные для местной знати. Однако здесь на сцену выступил новый город Владимир, выросший при Андрее в крупный ремесленно-торговый центр. Владимирцы приняли Михаила Юрьевича, брата Андрея. Началась война между Ростовом и Владимиром; боярство и аристократы-ростовцы, возмущённые возвышением Владимира, грозили торгово-ремесленному Владимиру:

«Сожжем его! Или снова пошлем туда нашего посадника — ведь это же наши холопы, каменщики!»

В этой фразе сквозит пренебрежение аристократов к демократическим слоям города, к ремесленникам, каменщикам, «делателям», которые незадолго перед этим решительно расправлялись с мечниками и «детскими», а теперь захотели иметь своего князя, неугодного Ростову и Суздалю. Временно победил Ростов — князь Михаил Юрьевич ушёл из Владимира, а там стали княжить боярские избранники,

«слушая боляр, а боляре учахуть я на многое именье». Их «детские» «многу тяготу людем сим створиша продажами и вирами».

Кончилось тем, что горожане Владимира, «новые меньшие люди», опять пригласили Михаила и решили твердо стоять за него. Михаил разбил войско племянников и стал князем владимирским. С ним находился его брат Всеволод Юрьевич. Победа горожан Владимира имела большие последствия — произошёл социальный раскол и в старом Суздале. Горожане Суздаля тоже пригласили к себе Михаила (1176 год), сказав, что они, простые суздальцы, с ним не воевали, что его врагов поддерживали только бояре, «а на нас лиха сердца не держи, но поеди к нам!»

В 1176 году часто упоминается Москва (Московь, Кучково) как город, стоящий на пересечении границы Владимирской земли наезженным путём из Чернигова во Владимир.

В 1177 году умер князь Михаил Юрьевич, давно уже болевший. Ростовское боярство снова начало борьбу за политическую гегемонию, поддерживая своего прежнего кандидата Мстислава Ростиславича Безокого против Всеволода Юрьевича, выдвигаемого такими городами, как Владимир, Переяславль Залесский и Суздаль. Самонадеянное ростовское боярство властно вмешивалось в дела князя: когда Мстислав собрался было примириться с дядей, бояре заявили: «Если ты и дашь ему мир, то мы ему не дадим!» Дело разрешилось битвой у Юрьева 27 июня 1177 года, принесшей победу Всеволода Юрьевича (в крещении Дмитрий, 1154 — 1212) . Бояре были схвачены и связаны; их села и стада взяты победителями.

Вслед за тем Всеволод разгромил Рязань, где укрылись его враги. Рязанский князь Глеб (из Ольговичей) и Мстислав Безокий с братом Ярополком были пленены. Горожане Владимира, бояре и купцы, были сторонниками решительной расправы; они приходили на княжий двор «многое множество с оружием» и настоятельно требовали казни пленных князей. Несмотря на заступничество Святослава Черниговского, друга Всеволода, пленных соперников ослепили, а Глеб умер в заточении. Так началось княжение «великого Всеволода», могшего веслами Волгу расплескать и шлемами Дон вычерпать.

Силу новому князю Всеволоду придавал его союз с городами, широкими слоями городского населения. К этому времени создается ещё одна сила, являвшаяся опорой княжеской власти, — дворянство, то есть служилый, военный слой, зависевший лично от князя, получавший за службу или земли во временное владение, или денежно-натуральную плату, или право сбора каких-то княжеских доходов, часть которых предназначалась самим сборщикам. Единого термина ещё не было, но в эту категорию младших членов дружины и княжеских дружинных воинов мы должны включить «детских», «отроков», «гридей», «пасынков», «милостников», «мечников», «вирников», «биричей», «тиунов» и др.

Одни из княжеских дружинных воинов были почти холопами, другие дослуживались до положения бояр; эта прослойка общества была многочисленной и разнообразной. В судьбах этих людей многое зависело от их личных качеств, от случая, от щедрости или скупости князя. Они знали княжескую жизнь, несли дворцовую службу, воевали, судили, скакали гонцами в чужие земли, сопровождали посольство, объезжали далекие погосты, убивали из-за угла княжеских соперников, заковывали их в цепи, присутствовали на поединках, организовывали псовую или соколиную охоту, вели учёт княжескому хозяйству, может быть, даже писали летописи.

В мирное время им всем находилось дело в обширном княжестве, где государственное переплеталось с лично княжеским, домениальным, а во время войны они уже могли составить основное ядро княжеской рати, конницу «молоди». С одним из таких людей, взирающих на князя как на единственного покровителя, мы знакомимся по его собственной челобитной, писанной затейливым языком, но с большим мастерством и эрудицией. Это Даниил Заточник (Псевдо-Даниил. Около 1230 года), написавший письмо-прошение переяславскому князю Ярославу Всеволодичу в XIII веке. Даниил происходит из холопов, но блестяще образован, начитан и, по его собственным словам, не столько храбр на рати, сколько умен, «крепок в замыслах». Он проклинает богатых бояр и просит князя принять его к себе на службу:

«Княже мой, господине! Яко же дуб крепится множеством корения, тако и град нашь твоею державою… Кораблю глава кормник, а ты, княже, людем своим… Весна украшает землю цветы, а ты нас, княже, украшавши милостию своею… Лучше бы ми вода пити в дому твоем, нежели мед пити в боярстем дворе…»

Умный, но бедный, образованный, но безродный, молодой, но непригодный к военной службе, которая сразу открыла бы перед ним широкую дорогу, Даниил Заточник хочет найти своё место в жизни поблизости от князя. Он не собирается разбогатеть женитьбой на богатой невесте, не хочет и в монастырь идти, не надеется на помощь друзей; все его мысли направлены к князю, который не копит сокровища, а раздает свою «милость» не только домочадцам, но и «от инех стран… притекающая» к нему. «Даниил» является выразителем интересов того возраставшего на протяжении XII века слоя служилых людей, которые в большинстве своём шли в войско, в «молодшую дружину» князя, но в виде исключения просились и на службу, требующую «мудрости». Антибоярские настроения служилых людей позволяли княжеской власти опираться на них в своей борьбе с гордым и независимым боярством.

При князе Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо Владимирское княжество усилилось, разрослось, внутренне укрепилось благодаря поддержке городов и дворянства и стало одним из крупных феодальных государств в Европе, широко известным и за пределами Руси. Всеволод мог влиять на политику Новгорода, получил богатый удел на Киевщине, вмешивался иногда в южнорусские дела, но без тех грандиозных затрат, которые приходилось делать его брату Андрею. Всеволод почти полновластно распоряжался рязанскими княжествами; там княжили шесть братьев Глебовичей, постоянно враждовавших друг с другом. В «Слове о полку Игореве» сказано о Всеволоде: «Ты бо можеши посуху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны Глебовы», то есть он может бросить «удалых сынов Глебовых» как зажигательные снаряды с «греческим огнём».

Здесь имелся в виду победоносный поход 1183 года на Волжскую Болгарию, в котором по приказу Всеволода участвовали четверо Глебовичей. В 1185 году они вышли из повиновения, но об этом автор «Слова» ещё не знал, когда писал эту часть своей поэмы. Владимирское княжество было связано и с Переяславско-Русским княжеством. Всеволод здесь сажал на княжение своих сыновей.

Всеволод умер в 1212 году. В последний год его жизни возник конфликт по поводу престолонаследия: великий князь хотел оставить княжество по-прежнему под главенством города Владимира, новой столицы, а его старший сын Константин, ученый книжник и друг ростовских бояр, хотел вернуться к старым временам первенства Ростова. Тогда Всеволод созвал нечто вроде земского собора:

«Князь великий Всеволод созва всех бояр своих с городов и с волостей и епископа Иоана, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди».

Этот съезд представителей присягнул второму сыну, Юрию. Однако вокняжиться после смерти отца ему удалось только в 1218 году, Юрий Всеволодич погиб в 1238 году в битве с татарами на реке Сити.

В начале XII века Владимиро-Суздальская Русь раздробилась на несколько уделов между многочисленными сыновьями Всеволода Большое Гнездо.

Владимиро-Суздальское княжество, ядро будущего Московского государства XV века, — яркая страница русской истории, и не случайны те торжественные строки, которые посвящены ему в «Слове о полку Игореве». Многогранная культура Северо-Восточной Руси вполне созвучна этой замечательной поэме; белокаменное зодчество, проникнутая своеобразной средневековой философией скульптура, летописи, полемическая литература, живопись и «узорочье» золотых и серебряных дел мастеров, народные былины о местных и общерусских богатырях, красочность народного искусства — всё это оправдывает поэтические слова великого автора, обращенные к князю Всеволоду Большое Гнездо, властителю огромных северо-восточных пространств, ставших ядром Московского государства, вновь собравшего Русь в единую державу.

Далее…КУЛЬТУРА РУСИ IX — XIII ВЕКОВ

Читайте также:

Особенности Владимиро-Суздальского княжества

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 142.

Обновлено 14 Декабря, 2021

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 142.

Обновлено 14 Декабря, 2021

Крупнейшим княжеством северо-восточной части русских земель было Владимиро-Суздальское. Оно появилось в 1125 году и просуществовало до конца XIV века. Его развитие имело свои черты, отличавшие его других княжеств. В истории России оно сыграло особую роль, так как именно с Владимиро-Суздальским княжеством связано возвышение Москвы и объединение вокруг нее русских земель в XIV–XV веках.

Территориальные и экономические особенности

Княжество полностью находилось в лесной зоне, от реки Сухоны и Великого Устюга на севере и до Москвы-реки на юге.

Восточной границей княжества следует считать реку Ветлугу, а западной — земли по реке Протве. Земли княжества были менее плодородными, чем в Черниговском или Галицко-Волынском, преобладали подзольные почвы, местами попадались и плодородные серые лесные, например, в Суздальском Ополье.

Леса служили защитой от степняков-половцев на момент появления княжества в 1125 году, но, как показали события монголо-татарского нашествия, от серьезного противника они защищали хуже. Река Волга служила основным торговым путем.

Экономическое развитие княжества связано с притоком населения из южных земель в XI–XII веках. В этот период строились новые города, которые часто имели названия, аналогичные южнорусским:

- Галич;

- Переяславль. Его основал Юрий Долгорукий в 1152 году;

- Владимир;

- Звенигород;

- Стародуб.

О подъеме экономики и торговли во второй половине XII — первой трети XIII века свидетельствуют построенные каменные храмы и соборы:

- Успенский и Дмитриевский соборы;

- Церковь Покрова на Нерли;

- Георгиевский собор.

После монголо-татарского нашествия возрождение княжества началось в начале XIV века, что заметно по факту переезда митрополита сначала во Владимир, а потом в Москву в 1326 году. Там же началось строительство каменных церквей и в 1367 году был возведен белокаменный Кремль.

К важнейшим городам, основанным в XII–XIII веках во Владимиро-Суздальском княжестве, относятся: Москва (1147 год), Кострома, Юрьев-Польский, Юрьевец, Дмитров, Нижний Новгород. Помимо этого, были более ранние города, построенные до феодальной раздробленности, — Суздаль и Ростов Великий.

Социально-политические и культурные особенности

В городах княжества были слабые вечевые традиции, а также слабое боярство. Именно поэтому его вариант развития стал отличаться от вечевого строя Новгорода Великого. Для Владимиро-Суздальского княжества стала характерной сильная княжеская власть. Среди выдающихся князей следует назвать таких:

- Андрей Боголюбский (годы княжения: 1157–1174);

- Всеволод Большое Гнездо (княжил с 1176 по 1212 год);

- Александр Невский (занимал престол с 1252 по 1263 год);

- Иван Калита (правил с 1331 по 1340 год).

Правителям княжества приходилось воевать с рязанскими князьями, бороться за киевский престол. Они совершали походы на Волжскую Булгарию и иногда воевали с Великим Новгородом. С середины XIII века основным внешнеполитическим направлением стало восточное — Золотая Орда.

Культурные особенности княжества заметны в архитектуре. Материалом для строительства религиозных сооружений служил белый камень. Главы соборов были расположены далеко друг от друга, стены — богато декорированы, а окна зодчие делали длинными и вытянутыми.

Особенности Владимир-Суздальского княжество кратко можно представить в виде таблицы:

|

Территориальные |

Северо-восток русских земель, между Новгородской вечевой республикой и Волжской Булгарией, много свободных земель, малоплодородные почвы, удаленность от степей |

|

Экономические |

Торговля по Волге, развиты земледелие и скотоводство, «бум» градостроительства с середины XII века |

|

Социально-политические |

Сильная княжеская власть, слабость веча и боярства, войны с Волжской Булгарией и монголо-татарами в XII–XIV веках |

|

Культурные |

Белокаменные церкви во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Боголюбово, Переяславле, Москве (с 1320-х) |

Изначально княжество называлось Ростово-Суздальским. Юрий Долгорукий начал княжить в Ростове Великом, но перенес столицу в 1125 году в Суздаль. Андрей Боголюбский перенес столицу в 1155 году во Владимир. В 1392 году княжество присоединил к своим владениям московский князь Василий I.

Что мы узнали?

Политические и социально-экономические особенности русских княжеств в период раздробленности 12–13 веков изучают в школьном курсе истории 6 класса, а также в 10 классе. Владимиро-Суздальское было одним из основных, его бурное развитие пришлось на рубеж XII–XIII веков.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 142.

А какая ваша оценка?