- Полный текст

- Куда подевались юродивые

- Грешницы

- Иван и vanitas

- Попутчик

- Митра-укротительница

- О попе и «мерседесе»

- Ехал я по Америке

- Грех малым не бывает

- Только молитвой и постом

- Часть 1. Пюхтицы

- Часть 2. Васкнарва

- Часть 3. Постскриптум

- Чудо — дело тихое

- Ещё раз о чудесах

- О блаженной Ксении

- Рождественская история

- Памяти отца Николая Гурьянова

- Здесь служил отец Серафим (Тяпочкин)

- Сорок мучеников

- Отец Симеон (Нестеренко)

- Матушки

- Пляж как место вразумления

- Иордань

- Крещенским утром

- Победитель Каменный

- Учу вас, учу

- О русском горе и об отце Егоре

- Ведро незабудок

- Святки по-советски

- Беда. В сенях или при дверях

Александр Богатырёв. «Ведро незабудок» и другие рассказы

Куда подевались юродивые

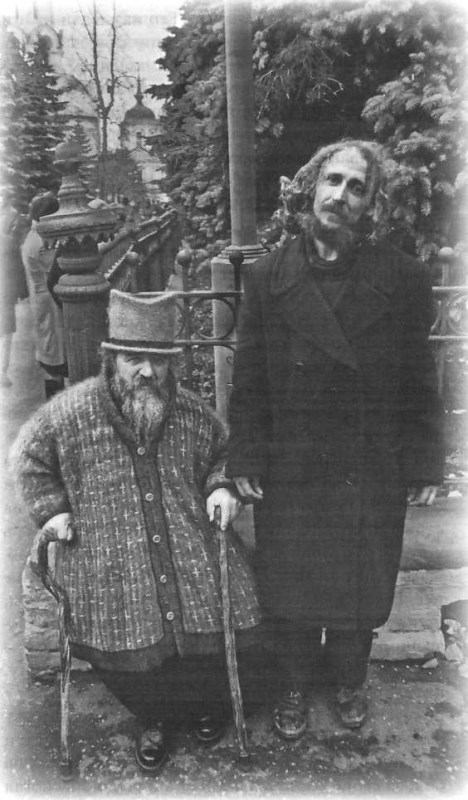

Недавно, поднимаясь по лестнице в редакцию сайта «Православие.ру», я увидел висящие на стене фотографии, сделанные в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях в 1980‑е годы. На одной из них были запечатлены мои старые знакомцы — юродивые странники Михаил и Николай. Михаил на две головы ниже своего соседа. В ширину — такой же, как и в высоту. В жилетке и с цилиндром на голове. Смотрит на нас хитро и весело. Под длинной поддевкой скрыты ноги, ненормально короткие при нормальном торсе. Николай — со склоненной влево головой, длинными свалявшимися волосами и с взглядом затуманенным и печальным. Тридцать лет назад встретив этот взгляд, я сразу понял: человек, смотрящий на другого человека такими глазами, очень далек от мира сего и не надо пытаться его вернуть в суетную, лукавую реальность.

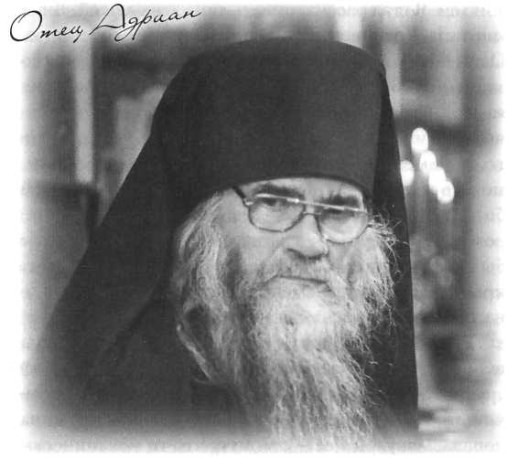

В сентябре 1980 года мы с женой приехали в Псково-Печерский монастырь и после литургии оказались в храме, где отец Адриан отчитывал бесноватых. В ту пору каждый молодой человек, особенно городского обличия и одетый не в поношенное советское одеяние полувековой давности, переступая порог храма, привлекал к себе внимание не только пожилых богомольцев, но и повсюду бдящих строгих дядей, оберегавших советскую молодежь от религиозного дурмана. Внимание к нашим персонам мы почувствовали еще у монастырских ворот: человек с хорошо поставленным глазом просветил нас насквозь и все про нас понял. Строгие взгляды я постоянно ловил и во время службы, но при отчитке несколько пар глаз смотрело на нас уже не просто строго, а с нескрываемой ненавистью. Были ли это бедолаги бесноватые или бойцы «невидимого фронта» — не знаю, да теперь это и неважно. Скорее всего, некоторые представляли оба «департамента». Я был вольным художником, и мои посещения храмов могли лишь укрепить начальство в уверенности, что я совсем не пригоден к делу построения светлого будущего. А вот жена преподавала в институте и могла лишиться места. Так что мысли мои были далеки от молитвенного настроя.

Мир, в который мы попали, был, мягко говоря, странным для молодых людей, не так давно получивших высшее образование, сильно замешанное на атеизме. На амвоне стоял пожилой священник с всклокоченной бородой и в старых очках с веревками вместо дужек. Он монотонно, запинаясь и шепелявя, читал странные тексты. Я не мог разобрать и сотой доли, но люди, столпившиеся у амвона, видимо, прекрасно их понимали. Время от времени в разных концах храма начинали лаять, кукарекать, рычать, кричать дурными голосами. Некоторые выдавали целые речевки: «У, Адриан-Адрианище, не жги, не жги так сильно. Все нутро прожег. Погоди, я до тебя доберусь!» Звучали страшные угрозы: убить, разорвать, зажарить живьем. Я стал рассматривать лица этих людей. Лица как лица. До определенной поры ничего особенного. Один пожилой мужчина изрядно смахивал на нашего знаменитого профессора — знатока семи европейских языков. Стоял он со спокойным лицом, сосредоточенно вслушиваясь в слова молитвы, и вдруг, услыхав что-то сакраментальное, начинал судорожно дергаться, мотать головой и хныкать, как ребенок от сильной боли. Рядом со мной стояла женщина в фуфайке, в сером пуховом платке, надвинутом до бровей. Она тоже была спокойна до определенного момента. И вдруг, практически одновременно с «профессором», начинала мелко трястись и издавать какие-то странные звуки. Губы ее были плотно сжаты, и булькающие хрипы шли из глубин ее необъятного организма — то ли из груди, то ли из чрева. Звуки становились все громче и глуше, потом словно какая-то сильная пружина лопалась внутри нее — с минуту что-то механически скрежетало, а глаза вспыхивали зеленым недобрым светом. Мне казалось, что я брежу: человеческий организм не может производить ничего подобного. Это ведь не компьютерная графика и я не на сеансе голливудского фильма ужасов.

Но через полчаса пребывания в этой чудной компании мне уже стало казаться, что я окружен нашими милыми советскими гражданами, сбросившими маски, переставшими играть в построение коммунизма и стучать друг на друга. Все происходившее вокруг меня было неожиданно открывшейся моделью нашей жизни с концентрированным выражением болезненного бреда и беснования. Так выглядит народ, воюющий со своим Создателем. Но люди, пришедшие в этот храм, кричавшие и корчившиеся во время чтения Евангелия и заклинательных молитв, отличались от тех, кто остался за стенами храма, лишь тем, что перестали притворяться, осознали свое окаянство и обратились за помощью к Богу.

Когда отчитка закончилась, мне захотелось поскорее выбраться из монастыря, добраться до какой-нибудь столовой, поесть и отправиться в обратный путь. Но случилось иначе. К нам подошел Николка. Я заприметил его еще на службе. Был он одет в тяжеленное драповое пальто до пят, хотя было не менее 15° тепла.

— Пойдем, помолимся, — тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.

— Так уж помолились, — пробормотал я, не совсем уверенный в том, что он обращался ко мне.

— Надо еще тебе помолиться. И жене твоей. Тут часовенка рядом. Пойдем.

Он говорил так жалобно, будто от моего согласия или несогласия зависела его жизнь. Я посмотрел на жену. Она тоже устала и еле держалась на ногах. Николка посмотрел ей в глаза и снова тихо промолвил:

— Пойдем, помолимся.

Уверенный в том, что мы последуем за ним, он повернулся и медленно пошел в гору по брусчатке, казавшейся отполированной после ночного дождя. Почти всю дорогу мы шли молча. Я узнал, что его зовут Николаем. Нам же не пришлось представляться. Он слыхал, как мы обращались друг к другу, и несколько раз назвал нас по имени.

Шли довольно долго. Обогнули справа монастырские стены, спустились в овраг, миновали целую улицу небольших домиков с палисадниками и огородами, зашли в сосновую рощу, где и оказалась часовенка. Николка достал из кармана несколько свечей, молитвослов и акафистник. Затеплив свечи, он стал втыкать их в небольшой выступ в стене. Тихим жалобным голосом запел «Царю Небесный». Мы стояли молча, поскольку кроме «Отче наш», «Богородицы» и «Верую» никаких молитв не знали. Николка же постоянно оглядывался и кивками головы приглашал нас подпевать. Поняв, что от нас песенного толку не добьешься, он продолжил свое жалобное пение, тихонько покачиваясь всем телом из стороны в сторону. Голова его, казалось, при этом качалась автономно от тела. Он склонял ее к правому плечу, замысловато поводя подбородком влево и вверх. Замерев на несколько секунд, он отправлял голову в обратном направлении. Волосы на этой голове были не просто нечесаными. Вместо них был огромный колтун, свалявшийся до состояния рыжего валенка. (Впоследствии я узнал о том, что у милиционеров, постоянно задерживавших Николку за бродяжничество, всегда были большие проблемы с его прической. Его колтун даже кровельные ножницы не брали. Приходилось его отрубать с помощью топора, а потом кое-как соскребать оставшееся и брить наголо.) Разглядывая Николкину фигуру, я никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. Хотелось спать, есть. Ноги затекли. Я злился на себя за то, что согласился пойти с ним. Но уж очень не хотелось обижать блаженного. И потом, мне казалось, что встреча эта не случайна. Я вспоминал житийные истории о том, как Сам Господь являлся под видом убогого страдальца, чтобы испытать веру человека и его готовность послужить ближнему. Жена моя переминалась с ноги на ногу, но, насколько я мог понять, старалась молиться вместе с нашим новым знакомцем. Начал он с Покаянного канона. Когда стал молиться о своих близких, назвал наши имена и спросил, как зовут нашего сына, родителей и всех, кто нам дорог и о ком мы обычно молимся. Потом он попросил мою жену написать все эти имена для его синодика. Она написала их на вырванном из моего блокнота листе. Я облегченно вздохнул, полагая, что моление закончилось. Но не тут-то было. Николка взял листок с именами наших близких и тихо, протяжно затянул: «Господу помолимся!» Потом последовал акафист Иисусу Сладчайшему, затем Богородице, потом Николаю Угоднику. После этого он достал из нагрудного кармана пальто толстенную книгу с именами тех, о ком постоянно молился. Листок с нашими именами он вложил в этот фолиант, прочитав его в первую очередь. Закончив моление, он сделал три земных поклона, медленно и торжественно осеняя себя крестным знамением. Несколько минут стоял неподвижно, перестав раскачиваться, что-то тихонько шепча, потом повернулся к нам и, глядя поверх наших голов на собиравшиеся мрачные тучи, стал говорить. Говорил он медленно и как бы стесняясь своего недостоинства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была правильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Церковь — это место, где происходит настоящая жизнь, где присутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с верой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не оставлять молитвы.

Закончив, он посмотрел нам прямо в глаза: сначала моей жене, а потом мне. Это был удивительный взгляд, пронизывающий насквозь. Я понял, что он все видит. В своей короткой проповеди он помянул все наши проблемы и в рассуждении на так называемые «общие темы» дал нам совершенно конкретные советы — именно те, которые были нам нужны. Взгляд его говорил: «Ну что, вразумил я вас? Все поняли? Похоже, не все».

Больше я никогда не встречал его прямого взгляда. А встречал я Николку потом часто: и в Троице-Сергиевой лавре, и в Тбилиси, и в Киеве, и в Москве, и на Новом Афоне, и в питерских храмах на престольных праздниках. Я всегда подходил к нему, здоровался и давал денежку. Он брал, кивал без слов и никогда не смотрел в глаза. Я не был уверен, что он помнит меня. Но это не так. Михаил, с которым он постоянно странствовал, узнавал меня и, завидев издалека, кричал, махал головой и руками, приглашая подойти. Он знал, что я работаю в документальном кино, но общался со мной, как со своим братом-странником. Возможно, принимал меня за бродягу-хипаря, заглядывающего в храмы. Таких хипарей было немало, особенно на юге. Он всегда радостно спрашивал, куда я направляюсь, рассказывал о своих перемещениях по православному пространству, сообщал о престольных праздниках в окрестных храмах, на которых побывал и на которые еще только собирался. Если мы встречались в Сочи или на Новом Афоне, то рассказывал о маршруте обратного пути на север. Пока мы обменивались впечатлениями и рассказывали о том, что произошло со дня нашей последней встречи, Николка стоял склонив голову набок, глядя куда-то вдаль или, запрокинув голову, устремлял взор в небо. Он, в отличие от Михаила, никогда меня ни о чем не спрашивал и в наших беседах не принимал участия. На мои вопросы отвечал односложно и, как правило, непонятно. Мне казалось, что он обижен на меня за то, что я плохо исполняю его заветы, данные им в день нашего знакомства. Он столько времени уделил нам, выбрал нас из толпы, сделал соучастниками его молитвенного подвига, понял, что нам необходимо вразумление, надеялся, что мы вразумимся и начнем жить праведной жизнью, оставив светскую суету. А тут такая теплохладность. И о чем говорить с тем, кто не оправдал его надежд?! Когда я однажды спросил его, молится ли он о нас и вписал ли нас в свой синодик, он промяукал что-то в ответ и, запрокинув голову, уставился в небо.

Он никогда не выказывал нетерпения. К Михаилу всегда после службы подбегала целая толпа богомолок и подолгу атаковала просьбами помолиться о них и дать духовный совет. Его называли отцом Михаилом, просили благословения, и он благословлял, осеняя просивших крестным знамением, яко подобает священнику. Поговаривали, что он тайный архимандрит, но поверить в это было сложно. Ходил он опираясь на толстую суковатую палку, которая расщеплялась пополам и превращалась в складной стульчик. На этом стульчике он сидел во время службы и принимая народ Божий в ограде храмов. Я заметил, что священники, глядя на толпу, окружавшую его и Николку, досадовали. Иногда их выпроваживали за ограду, но иногда приглашали на трапезу.

Во время бесед отца Михаила с народом Николке подавали милостыню. Принимая бумажную денежку, он медленно кивал головой и равнодушно раскачивался; получая же копеечку, истово крестился, запрокинув голову вверх, а потом падал лицом на землю и что-то долго шептал, выпрашивая у Господа сугубой милости для одарившей его «вдовицы за ее две лепты».

В Петербурге их забирала к себе на ночлег одна экзальтированная женщина. Она ходила в черном одеянии, но монахиней не была. Говорят, что она сейчас постриглась и живет за границей. Мне очень хотелось как-нибудь попасть к ней в гости и пообщаться с отцом Михаилом и Николкой поосновательнее. Все наши беседы были недолгими, и ни о чем, кроме паломнических маршрутов и каких-то малозначимых событий, мы не говорили. Но напроситься к даме, приватизировавшей Михаила и Николку, я так и не решился. Она очень бурно отбивала их от почитательниц, громко объявляла, что «ждет машина, и отец Михаил устал». Услыхав про машину, отец Михаил бодро устремлялся, переваливаясь с боку на бок, за своей спасительницей, энергично помогая себе своим складным стульчиком. Вдогонку ему неслось со всех сторон: «Отец Михаил, помолитесь обо мне!» — «Ладно, помолюсь. О всех молюсь. Будьте здоровы и мое почтение», — отвечал он, нахлобучивая на голову высокий цилиндр. Не знаю, где он раздобыл это картонное изделие: либо у какого-нибудь театрального бутафора, или же сделал сам.

Картина прохода Михаила с Николкой под предводительством энергичной дамы сквозь строй богомолок была довольно комичной. Представьте: Николка со своим колтуном, в пальто до пят и карлик в жилетке, с цилиндром на голове, окруженные морем «белых платочков». Бабульки семенят, обгоняя друг друга. Вся эта огромная масса, колыхаясь и разбиваясь на несколько потоков, движется на фоне Троицкого собора, церквей и высоких лаврских стен по мосту через Монастырку, оттесняя и расталкивая опешивших иностранных туристов. Те, очевидно, полагали, что происходят съемки фильма-фантасмагории, в котором герои из XVIII века оказались в центре современного европейского города.

Самая замечательная встреча с отцом Михаилом произошла в 1990 году. На Успение я пошел в Никольский храм и увидел его в левом приделе. Он сидел на своем неизменном стульчике. Николки с ним не было.

— Александр, чего я тебя этим летом нигде не встретил? — спросил он, глядя на меня снизу вверх хитро и задорно.

— Да я нынче сподобился в Париже побывать.

— В Париже? Да чего ты там забыл? Там что, православные церкви есть?

— Есть. И немало. Даже монастыри есть. И русские, и греческие.

— Да ну!.. И чего, тебе наших мало?

— Да я не по монастырям ездил, а взял интервью у великого князя.

— Какого такого князя?

— Владимира Кирилловича, сына Кирилла Владимировича — Российского императора в изгнании.

— Ух ты. Не слыхал про таких. И чего они там императорствуют?

Я стал объяснять ему тонкости закона о престолонаследовании и попросил его молиться о восстановлении в России монархии. И вдруг Михаил ударил себя по коленкам обеими руками и закатился громким смехом. Я никогда не видел его смеющимся. Смеялся он, что называется, навзрыд, всхлипывая и вытирая глаза тыльной стороной ладоней.

Я был смущен и даже напуган:

— Что с вами? Что смешного в том, чтобы в России был царь?

— Ну, ты даешь. Царь. Ишь ты. Ну, насмешил. Царь! — продолжал он смеяться, сокрушенно качая головой.

— Да что ж в этом смешного?

— Да над кем царствовать?! У нас же одни бандиты да осколки бандитов. И этого убьют.

* * *

Недавно я рассказал моему приятелю о том, что хочу написать о знакомых юродивых. Я описал ему Михаила и Николку.

— Да я их помню, — сказал он. — Они у нас несколько раз были. Ночевали при церкви.

Его отец был священником. Сам он ничего толком рассказать о них не мог, но обещал отвезти к своему отцу. К сожалению, и отец его не смог вспомнить какие-нибудь интересные детали.

— Да, бывали они в нашем храме. Но тогда много юродивых было. Сейчас что-то перевелись.

Любовь русских людей к юродивым понятна. Ко многим сторонам нашей жизни нельзя относиться без юродства. Вот только юродство Христа ради теперь большая редкость. Таких, как Николка и отец Михаил, нынче не встретишь. Многое изменилось в наших храмах. Прежнее большинство бедно одетых людей стало меньшинством. В столичных церквях появились сытые дяди в дорогих костюмах с супругами в собольих шубах. Вчерашние насельники коммунальных квартир вместе с некогда счастливыми обладателями номенклатурных спецпайков выходят из церкви, приветствуют «своих», перекидываются с ними несколькими фразами и гордо вышагивают к «мерседесам» последних моделей, чтобы укатить в свои многоэтажные загородные виллы…

Я не завидую разбогатевшим людям и желаю им дальнейшего процветания и спасения. Многие из них, вероятно, прекрасные люди и добрые христиане. Вот только когда я сталкиваюсь на паперти с чьими-то холодными стеклянными глазами, почему-то вспоминаю Николку с его кротким, застенчивым взглядом, словно просящим прощения за то, что он есть такой на белом свете, и за то, что ему очень за нас всех стыдно.

Где ты, Николка? Жив ли?

Оглавление

Куда подевались юродивые

Грешницы

Иван и vanitas

Попутчик

Митра-укротительница

О попе и «мерседесе»

Ехал я по Америке

Грех малым не бывает

Только молитвой и постом

Чудо – дело тихое

Ещё раз о чудесах

О блаженной Ксении

Рождественская история

Памяти отца Николая Гурьянова

Здесь служил отец Серафим(Тяпочкин)

Сорок мучеников

Отец Симеон(Нестеренко)

Матушки

Пляж как место вразумления

Иордань

Крещенским утром

Победитель Каменный

Учу вас, учу

О русском горе и об отце Егоре

Ведро незабудок

Святки по-советски

Беда. В сенях или при дверях

УДК 821.161.1-322.2Богатырев ББК 84(2=411.2)6-44 Б 73

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 13-309-1705

Александр Богатырев

Б 73 «Ведро незабудок» и другие рассказы. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 480 с.: ил.

131Ш 978-5-7533-0813-9

Книга рассказов Александра Богатырева, постоянного автора сайта «Православие.ру», написана ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырева одновременно и документальна, и художественна, и в этом ее большое достоинство.

УДК 821.161.1-322.2Богатырев ББК 84(2=411.2)6-44

18ВК 978-5-7533-0813-9

© Сретенский монастырь, 2013 © Богатырев А.В., 2013

Куда подевались юродивые

Недавно, поднимаясь по лестнице в редакцию сайта «Православие.ру», я увидел висящие на стене фотографии, сделанные в Псково- Печерском и Пюхтицком монастырях в 1980-е годы. На одной из них были запечатлены мои старые знакомцы — юродивые странники Михаил и Николай. Михаил на две головы ниже своего соседа. В ширину — такой же, как и в высоту. В жилетке и с цилиндром на голове. Смотрит на нас хитро и весело. Под длинной поддевкой скрыты ноги, ненормально короткие при нормальном торсе. Николай — со склоненной влево головой, длинными свалявшимися волосами и с взглядом затуманенным и печальным. Тридцать лет назад встретив этот взгляд, я сразу понял: человек, смотрящий на другого человека такими глазами, очень далек от мира сего и не надо пытаться его вернуть в суетную, лукавую реальность.

В сентябре 1980 года мы с женой приехали в Псково- Печерский монастырь и после литургии оказались в храме, где отец Адриан отчитывал бесноватых. В ту пору каждый молодой человек, особенно городского обличил и одетый не в поношенное советское одеяние полувековой давности, переступая порог храма, привлекал к себе внимание не только пожилых богомольцев, но и повсюду бдящих строгих дядей, оберегавших советскую молодежь от религиозного дурмана. Внимание к нашим персонам мы почувствовали еще у монастырских ворот: человек с хорошо поставленным глазом просветил нас насквозь и все про нас понял. Строгие взгляды я постоянно ловил и во время службы, но при отчитке несколько пар глаз смотрело на нас уже не просто строго, а с нескрываемой ненавистью. Были ли это бедолаги бесноватые или бойцы «невидимого фронта» — не знаю, да теперь это и неважно. Скорее всего, некоторые представляли оба «департамента». Я был вольным художником, и мои посещения храмов могли лишь укрепить начальство в уверенности, что я совсем не пригоден к делу построения светлого будущего. А вот жена преподавала в институте и могла лишиться места. Так что мысли мои были далеки от молитвенного настроя.

Мир, в который мы попали, был, мягко говоря, странным для молодых людей, не так давно получивших высшее образование, сильно замешанное на атеизме. На амвоне стоял пожилой священник с всклокоченной бородой и в старых очках с веревками вместо дужек. Он монотонно, запинаясь и шепелявя, читал странные тексты. Я не мог разобрать и сотой доли, но люди, столпившиеся у амвона, видимо, прекрасно их понимали. Время от времени в разных концах храма начинали лаять, кукарекать, рычать, кричать дурными голосами. Некоторые выдавали целые речевки: «У, Адриан-Адрианище, не жги, не жги так сильно. Все нутро прожег. Погоди, я до тебя доберусь!» Звучали страшные угрозы: убить, разорвать, зажарить живьем. Я стал рассматривать лица этих людей. Лица как лица. До определенной поры ничего особенного. Один пожилой мужчина изрядно смахивал на нашего знаменитого профессора — знатока семи европейских языков. Стоял он со спокойным лицом, сосредоточенно вслушиваясь в слова молитвы, и вдруг, услыхав что- то сакраментальное, начинал судорожно дергаться, мотать головой и хныкать, как ребенок от сильной боли. Рядом со мной стояла женщина в фуфайке, в сером пуховом платке, надвинутом до бровей. Она тоже была спокойна до определенного момента. И вдруг, практически одновременно с «профессором», начинала мелко трястись и издавать какие-то странные звуки. Губы ее были плотно сжаты, и булькающие хрипы шли из глубин ее необъятного организма — то ли из груди, то ли из чрева. Звуки становились все громче и глуше, потом словно какая-то сильная пружина лопалась внутри нее — с минуту что-то механически скрежетало, а глаза вспыхивали зеленым недобрым светом. Мне казалось, что я брежу: человеческий организм не может производить ничего подобного. Это ведь не компьютерная графика и я не на сеансе голливудского фильма ужасов.

Но через полчаса пребывания в этой чудной компании мне уже стало казаться, что я окружен нашими милыми советскими гражданами, сбросившими маски, переставшими играть в построение коммунизма и стучать друг на друга. Все происходившее вокруг меня было неожиданно открывшейся моделью нашей жизни с концентрированным выражением болезненного бреда и беснования. Так выглядит народ, воюющий со своим Создателем. Но люди, пришедшие в этот храм, кричавшие и корчившиеся во время чтения Евангелия и заклинательных молитв, отличались от тех, кто остался за стенами храма, лишь тем, что перестали притворяться, осознали свое окаянство и обратились за помощью к Богу.

Когда отчитка закончилась, мне захотелось поскорее выбраться из монастыря, добраться до какой-нибудь столовой, поесть и отправиться в обратный путь. Но случилось иначе. К нам подошел Николка. Я заприметил его еще на службе. Был он одет в тяжеленное драповое пальто до пят, хотя было не менее 15° тепла.

— Пойдем, помолимся, — тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.

— Так уж помолились, — пробормотал я, не совсем уверенный в том, что он обращался ко мне.

— Надо еще тебе помолиться. И жене твоей. Тут часовенка рядом. Пойдем.

Он говорил так жалобно, будто от моего согласия или несогласия зависела его жизнь. Я посмотрел на жену. Она тоже устала и еле держалась на ногах. Ни- колка посмотрел ей в глаза и снова тихо промолвил:

— Пойдем, помолимся.

Уверенный в том, что мы последуем за ним, он повернулся и медленно пошел в гору по брусчатке, казавшейся отполированной после ночного дождя. Почти всю дорогу мы шли молча. Я узнал, что его зовут Николаем. Нам же не пришлось представляться. Он слыхал, как мы обращались друг к другу, и несколько раз назвал нас по имени.

Шли довольно долго. Обогнули справа монастырские стены, спустились в овраг, миновали целую улицу небольших домиков с палисадниками и огородами, зашли в сосновую рощу, где и оказалась часовенка. Николка достал из кармана несколько свечей, молитвослов и акафистник. Затеплив свечи, он стал втыкать их в небольшой выступ в стене. Тихим жалобным голосом запел «Царю Небесный». Мы стояли молча, поскольку кроме «Отче наш», «Богородицы» и «Верую» никаких молитв не знали. Николка же постоянно оглядывался и кивками головы приглашал нас подпевать. Поняв, что от нас песенного толку не добьешься, он продолжил свое жалобное пение, тихонько покачиваясь всем телом из стороны в сторону. Голова его, казалось, при этом качалась автономно от тела. Он склонял ее к правому плечу, замысловато поводя подбородком влево и вверх. Замерев на несколько секунд, он отправлял голову в обратном направлении. Волосы на этой голове были не просто нечесаными. Вместо них был огромный колтун, свалявшийся до состояния рыжего валенка. (Впоследствии я узнал о том, что у милиционеров, постоянно задерживавших Николку за бродяжничество, всегда были большие проблемы с его прической. Его колтун даже кровельные ножницы не брали. Приходилось его отрубать с помощью топора, а потом кое-как соскребать оставшееся и брить наголо.) Разглядывая Николкину фигуру, я никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. Хотелось спать, есть. Ноги затекли. Я злился на себя за то, что согласился пойти с ним. Но уж очень не хотелось обижать блаженного. И потом, мне казалось, что встреча эта не случайна. Я вспоминал житийные истории о том, как Сам Господь являлся под видом убогого страдальца, чтобы испытать веру человека и его готовность послужить ближнему. Жена моя переминалась с ноги на ногу, но, насколько я мог понять, старалась молиться вместе с нашим новым знакомцем. Начал он с Покаянного канона. Когда стал молиться о своих близких, назвал наши имена и спросил, как зовут нашего сына, родителей и всех, кто нам дорог и о ком мы обычно молимся. Потом он попросил мою жену написать все эти имена для его синодика. Она написала их на вырванном из моего блокнота листе. Я облегченно вздохнул, полагая, что моление закончилось. Но не тут-то было. Николка взял листок с именами наших близких и тихо, протяжно затянул: «Господу помолимся!» Потом последовал акафист Иисусу Сладчайшему, затем Богородице, потом Николаю Угоднику. После этого он достал из нагрудного кармана пальто толстенную книгу с именами тех, о ком постоянно молился. Листок с нашими именами он вложил в этот фолиант, прочитав его в первую очередь. Закончив моление, он сделал три земных поклона, медленно и торжественно осеняя себя крестным знамением. Несколько минут стоял неподвижно, перестав раскачиваться, что-то тихонько шепча, потом повернулся к нам и, глядя поверх наших голов на собиравшиеся мрачные тучи, стал говорить. Говорил он медленно и как бы стесняясь своего не- достоинства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была правильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Церковь — это место, где происходит настоящая жизнь, где присутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с верой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не оставлять молитвы.

(рецензий 1927 / оценок +453)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

0

Прикрепляю фото внешнего вида и страниц

(рецензий 54 / оценок +40)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

0

Добавляю фото для ознакомления

(рецензий 12 / оценок +9)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

0

Возрастная аудитория:

От 18 лет

Хорошие, добрые, интересные рассказы. Немного напоминает «Несвятые святые». Читается легко и после прочитанного остается приятное послевкусие, даже хочется чтение немного растянуть, чтобы остались еще рассказы. Для себя узнаю много нового, на теплый период уже запланировала несколько поездок в качестве паломника.

(рецензий 3 / оценок +11)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+2

Так случилось, что с автором этой книги я познакомилась лично раньше, чем прочла его книгу. У такого потрясающего человека, могут быть только великолепные книги. Читается на одном дыхании. Книга состоит из нескольких рассказов, каждый из которых независим друг от друга, но вместе с тем великолепно соединенные общей темой. Чем-то похожа на книгу «Несвятые Святые» о. Тихона.

(рецензий 6 / оценок +45)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+8

Книгу Богатырёва дочитать не смог. Покупать её сам я бы не стал из-за названия. Ведро незабудок… как этот предмет выглядит? Незабудка это малюсенький цветочек, нежный. Он до высоты ведра много не дотягивает. Ведро пионов это красиво, ведро, садовых ромашек это приятно. Ведро незабудок… в смысле, ведро наполненное незабудками? До верха или на треть? Получается, ведро силоса из незабудок? Незабудковая масса. Автор, который так обращается со словом меня настораживает. Так вот, мне принесли книгу почитать и, чтобы не обидеть принесшего, я попытался употребить эту жвачку. «Надо помолиться», «мы поехали к старцу», «в монастыре шла служба», «каяться надо, пришла пора покаянья» и т.д. Ни одной новости, ни одной яркой мысли. О языке говорить не приходится: автор относится ко всем своим текстам так же, как и к названию. Нет, наверняка есть люди, которые любят жевать православную резину, может кому-то это и нравится, но я не из их числа и в жизни с такими не общался. «Несвятые святые» глубокая книга — и язык там, и мысли, и новости, и трепет. «Райские хутора» — масштабная крепкая литература. «Небесный огонь» — чисто женская развлекательная проза со всеми вытекающими. «Сашина философия» — яркая добрая весёлая искристая проза. А вот определить это (простите, название больше повторять не могу) у меня не получается. Наверно кому-то это надо, раз это издаётся.

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

0

Очень интересная и добрая книга. Про нас и нашу жизнь. Советую.

(рецензий 193 / оценок +207)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+10

Замечательная книга, написанная легким языком.

Прилагаю фото для ознакомления:

(рецензий 55 / оценок +259)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+19

Возрастная аудитория:

Общая аудитория

Слежу за этой серией (в зелёной обложке), все вышедшие книги покупала и читала. Большое спасибо автору за «Ведро незабудок»! Книга совершенно в духе всей серии, читается на одном дыхании. В ходе чтения встречаются персонажи, которые упоминались в предыдущих книгах серии, полное впечатление «включенности» в их круг. Купила 2 книги, повезу одну маме, а вторую подруге, которая просит привезти «что-то для души». Если ищете для души — эта книга для вас!!!

(рецензий 7 / оценок +76)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+27

Возрастная аудитория:

Общая аудитория

Книга написана живым языком, очень напоминает стиль о. Тихона ,написавшего «Несвятые святые». Из всей «зеленой серии» эта более гармонична с вышеупомянутым произведением. Читается легко, оторваться от рассказа не дочитав до конца трудно

(рецензий 40 / оценок +110)

Понравилось?

Да

|

Рейтинг:

+1

Возрастная аудитория:

Общая аудитория

Очень замечательная книга, читается на одном дыхании. Лично меня очень тронул рассказ «Ведро незабудок», я понимаю почему автор назвал свою книгу именно так.

Как и в предыдущих книгах этой серии, в этой книге собраны рассказы автора о святых людях, священниках и о тех, кто и как пришел к Богу…

Текст книги «»Ведро незабудок» и другие рассказы»

Автор книги: Александр Богатырев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Оглавление

Куда подевались юродивые

Грешницы

Иван и vanitas

Попутчик

Митра-укротительница

О попе и «мерседесе»

Ехал я по Америке

Грех малым не бывает

Только молитвой и постом

Чудо – дело тихое

Ещё раз о чудесах

О блаженной Ксении

Рождественская история

Памяти отца Николая Гурьянова

Здесь служил отец Серафим(Тяпочкин)

Сорок мучеников

Отец Симеон(Нестеренко)

Матушки

Пляж как место вразумления

Иордань

Крещенским утром

Победитель Каменный

Учу вас, учу

О русском горе и об отце Егоре

Ведро незабудок

Святки по-советски

Беда. В сенях или при дверях

УДК 821.161.1-322.2Богатырев ББК 84(2=411.2)6-44 Б 73

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 13-309-1705

Александр Богатырев

Б 73 «Ведро незабудок» и другие рассказы. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 480 с.: ил.

131Ш 978-5-7533-0813-9

Книга рассказов Александра Богатырева, постоянного автора сайта «Православие.ру», написана ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырева одновременно и документальна, и художественна, и в этом ее большое достоинство.

УДК 821.161.1-322.2Богатырев ББК 84(2=411.2)6-44

18ВК 978-5-7533-0813-9

© Сретенский монастырь, 2013 © Богатырев А.В., 2013

Куда подевались юродивые

Недавно, поднимаясь по лестнице в редакцию сайта «Православие.ру», я увидел висящие на стене фотографии, сделанные в Псково– Печерском и Пюхтицком монастырях в 1980-е годы. На одной из них были запечатлены мои старые знакомцы – юродивые странники Михаил и Николай. Михаил на две головы ниже своего соседа. В ширину – такой же, как и в высоту. В жилетке и с цилиндром на голове. Смотрит на нас хитро и весело. Под длинной поддевкой скрыты ноги, ненормально короткие при нормальном торсе. Николай – со склоненной влево головой, длинными свалявшимися волосами и с взглядом затуманенным и печальным. Тридцать лет назад встретив этот взгляд, я сразу понял: человек, смотрящий на другого человека такими глазами, очень далек от мира сего и не надо пытаться его вернуть в суетную, лукавую реальность.

В сентябре 1980 года мы с женой приехали в Псково– Печерский монастырь и после литургии оказались в храме, где отец Адриан отчитывал бесноватых. В ту пору каждый молодой человек, особенно городского обличил и одетый не в поношенное советское одеяние полувековой давности, переступая порог храма, привлекал к себе внимание не только пожилых богомольцев, но и повсюду бдящих строгих дядей, оберегавших советскую молодежь от религиозного дурмана. Внимание к нашим персонам мы почувствовали еще у монастырских ворот: человек с хорошо поставленным глазом просветил нас насквозь и все про нас понял. Строгие взгляды я постоянно ловил и во время службы, но при отчитке несколько пар глаз смотрело на нас уже не просто строго, а с нескрываемой ненавистью. Были ли это бедолаги бесноватые или бойцы «невидимого фронта» – не знаю, да теперь это и неважно. Скорее всего, некоторые представляли оба «департамента». Я был вольным художником, и мои посещения храмов могли лишь укрепить начальство в уверенности, что я совсем не пригоден к делу построения светлого будущего. А вот жена преподавала в институте и могла лишиться места. Так что мысли мои были далеки от молитвенного настроя.

Мир, в который мы попали, был, мягко говоря, странным для молодых людей, не так давно получивших высшее образование, сильно замешанное на атеизме. На амвоне стоял пожилой священник с всклокоченной бородой и в старых очках с веревками вместо дужек. Он монотонно, запинаясь и шепелявя, читал странные тексты. Я не мог разобрать и сотой доли, но люди, столпившиеся у амвона, видимо, прекрасно их понимали. Время от времени в разных концах храма начинали лаять, кукарекать, рычать, кричать дурными голосами. Некоторые выдавали целые речевки: «У, Адриан-Адрианище, не жги, не жги так сильно. Все нутро прожег. Погоди, я до тебя доберусь!» Звучали страшные угрозы: убить, разорвать, зажарить живьем. Я стал рассматривать лица этих людей. Лица как лица. До определенной поры ничего особенного. Один пожилой мужчина изрядно смахивал на нашего знаменитого профессора – знатока семи европейских языков. Стоял он со спокойным лицом, сосредоточенно вслушиваясь в слова молитвы, и вдруг, услыхав что– то сакраментальное, начинал судорожно дергаться, мотать головой и хныкать, как ребенок от сильной боли. Рядом со мной стояла женщина в фуфайке, в сером пуховом платке, надвинутом до бровей. Она тоже была спокойна до определенного момента. И вдруг, практически одновременно с «профессором», начинала мелко трястись и издавать какие-то странные звуки. Губы ее были плотно сжаты, и булькающие хрипы шли из глубин ее необъятного организма – то ли из груди, то ли из чрева. Звуки становились все громче и глуше, потом словно какая-то сильная пружина лопалась внутри нее – с минуту что-то механически скрежетало, а глаза вспыхивали зеленым недобрым светом. Мне казалось, что я брежу: человеческий организм не может производить ничего подобного. Это ведь не компьютерная графика и я не на сеансе голливудского фильма ужасов.

Но через полчаса пребывания в этой чудной компании мне уже стало казаться, что я окружен нашими милыми советскими гражданами, сбросившими маски, переставшими играть в построение коммунизма и стучать друг на друга. Все происходившее вокруг меня было неожиданно открывшейся моделью нашей жизни с концентрированным выражением болезненного бреда и беснования. Так выглядит народ, воюющий со своим Создателем. Но люди, пришедшие в этот храм, кричавшие и корчившиеся во время чтения Евангелия и заклинательных молитв, отличались от тех, кто остался за стенами храма, лишь тем, что перестали притворяться, осознали свое окаянство и обратились за помощью к Богу.

Когда отчитка закончилась, мне захотелось поскорее выбраться из монастыря, добраться до какой-нибудь столовой, поесть и отправиться в обратный путь. Но случилось иначе. К нам подошел Николка. Я заприметил его еще на службе. Был он одет в тяжеленное драповое пальто до пят, хотя было не менее 15° тепла.

– Пойдем, помолимся, – тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.

– Так уж помолились, – пробормотал я, не совсем уверенный в том, что он обращался ко мне.

– Надо еще тебе помолиться. И жене твоей. Тут часовенка рядом. Пойдем.

Он говорил так жалобно, будто от моего согласия или несогласия зависела его жизнь. Я посмотрел на жену. Она тоже устала и еле держалась на ногах. Ни– колка посмотрел ей в глаза и снова тихо промолвил:

– Пойдем, помолимся.

Уверенный в том, что мы последуем за ним, он повернулся и медленно пошел в гору по брусчатке, казавшейся отполированной после ночного дождя. Почти всю дорогу мы шли молча. Я узнал, что его зовут Николаем. Нам же не пришлось представляться. Он слыхал, как мы обращались друг к другу, и несколько раз назвал нас по имени.

Шли довольно долго. Обогнули справа монастырские стены, спустились в овраг, миновали целую улицу небольших домиков с палисадниками и огородами, зашли в сосновую рощу, где и оказалась часовенка. Николка достал из кармана несколько свечей, молитвослов и акафистник. Затеплив свечи, он стал втыкать их в небольшой выступ в стене. Тихим жалобным голосом запел «Царю Небесный». Мы стояли молча, поскольку кроме «Отче наш», «Богородицы» и «Верую» никаких молитв не знали. Николка же постоянно оглядывался и кивками головы приглашал нас подпевать. Поняв, что от нас песенного толку не добьешься, он продолжил свое жалобное пение, тихонько покачиваясь всем телом из стороны в сторону. Голова его, казалось, при этом качалась автономно от тела. Он склонял ее к правому плечу, замысловато поводя подбородком влево и вверх. Замерев на несколько секунд, он отправлял голову в обратном направлении. Волосы на этой голове были не просто нечесаными. Вместо них был огромный колтун, свалявшийся до состояния рыжего валенка. (Впоследствии я узнал о том, что у милиционеров, постоянно задерживавших Николку за бродяжничество, всегда были большие проблемы с его прической. Его колтун даже кровельные ножницы не брали. Приходилось его отрубать с помощью топора, а потом кое-как соскребать оставшееся и брить наголо.) Разглядывая Николкину фигуру, я никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. Хотелось спать, есть. Ноги затекли. Я злился на себя за то, что согласился пойти с ним. Но уж очень не хотелось обижать блаженного. И потом, мне казалось, что встреча эта не случайна. Я вспоминал житийные истории о том, как Сам Господь являлся под видом убогого страдальца, чтобы испытать веру человека и его готовность послужить ближнему. Жена моя переминалась с ноги на ногу, но, насколько я мог понять, старалась молиться вместе с нашим новым знакомцем. Начал он с Покаянного канона. Когда стал молиться о своих близких, назвал наши имена и спросил, как зовут нашего сына, родителей и всех, кто нам дорог и о ком мы обычно молимся. Потом он попросил мою жену написать все эти имена для его синодика. Она написала их на вырванном из моего блокнота листе. Я облегченно вздохнул, полагая, что моление закончилось. Но не тут-то было. Николка взял листок с именами наших близких и тихо, протяжно затянул: «Господу помолимся!» Потом последовал акафист Иисусу Сладчайшему, затем Богородице, потом Николаю Угоднику. После этого он достал из нагрудного кармана пальто толстенную книгу с именами тех, о ком постоянно молился. Листок с нашими именами он вложил в этот фолиант, прочитав его в первую очередь. Закончив моление, он сделал три земных поклона, медленно и торжественно осеняя себя крестным знамением. Несколько минут стоял неподвижно, перестав раскачиваться, что-то тихонько шепча, потом повернулся к нам и, глядя поверх наших голов на собиравшиеся мрачные тучи, стал говорить. Говорил он медленно и как бы стесняясь своего не– достоинства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была правильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Церковь – это место, где происходит настоящая жизнь, где присутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с верой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не оставлять молитвы.

Закончив, он посмотрел нам прямо в глаза: сначала моей жене, а потом мне. Это был удивительный взгляд, пронизывающий насквозь. Я понял, что он все видит. В своей короткой проповеди он помянул все наши проблемы и в рассуждении на так называемые «общие темы» дал нам совершенно конкретные советы – именно те, которые были нам нужны. Взгляд его говорил: «Ну что, вразумил я вас? Все поняли? Похоже, не все».

Больше я никогда не встречал его прямого взгляда. А встречал я Николку потом часто: и в Троице– Сергиевой лавре, и в Тбилиси, и в Киеве, и в Москве, и на Новом Афоне, и в питерских храмах на престольных праздниках. Я всегда подходил к нему, здоровался и давал денежку. Он брал, кивал без слов и никогда не смотрел в глаза. Я не был уверен, что он помнит меня. Но это не так. Михаил, с которым он постоянно странствовал, узнавал меня и, завидев издалека, кричал, махал головой и руками, приглашая подойти. Он знал, что я работаю в документальном кино, но общался со мной, как со своим братом-странником. Возможно, принимал меня за бродягу-хипаря, заглядывающего в храмы. Таких хипарей было немало, особенно на юге. Он всегда радостно спрашивал, куда я направляюсь, рассказывал о своих перемещениях по православному пространству, сообщал о престольных праздниках в окрестных храмах, на которых побывал и на которые еще только собирался. Если мы встречались в Сочи или на Новом Афоне, то рассказывал о маршруте обратного пути на север. Пока мы обменивались впечатлениями и рассказывали о том, что произошло со дня нашей последней встречи, Николка стоял склонив голову набок, глядя куда-то вдаль или, запрокинув голову, устремлял взор в небо. Он, в отличие от Михаила, никогда меня ни о чем не спрашивал и в наших беседах не принимал участия. На мои вопросы отвечал односложно и, как правило, непонятно. Мне казалось, что он обижен на меня за то, что я плохо исполняю его заветы, данные им в день нашего знакомства. Он столько времени уделил нам, выбрал нас из толпы, сделал соучастниками его молитвенного подвига, понял, что нам необходимо вразумление, надеялся, что мы вразумимся и начнем жить праведной жизнью, оставив светскую суету. А тут такая теплохладность. И о чем говорить с тем, кто не оправдал его надежд?! Когда я однажды спросил его, молится ли он о нас и вписал ли нас в свой синодик, он промяукал что-то в ответ и, запрокинув голову, уставился в небо.

Он никогда не выказывал нетерпения. К Михаилу всегда после службы подбегала целая толпа богомолок и подолгу атаковала просьбами помолиться о них и дать духовный совет. Его называли отцом Михаилом, просили благословения, и он благословлял, осеняя просивших крестным знамением, яко подобает священнику. Поговаривали, что он тайный архимандрит, но поверить в это было сложно. Ходил он опираясь на толстую суковатую палку, которая расщеплялась пополам и превращалась в складной стульчик. На этом стульчике он сидел во время службы и принимая народ Божий в ограде храмов. Я заметил, что священники, глядя на толпу, окружавшую его и Николку, досадовали. Иногда их выпроваживали за ограду, но иногда приглашали на трапезу.

Во время бесед отца Михаила с народом Николке подавали милостыню. Принимая бумажную денежку, он медленно кивал головой и равнодушно раскачивался; получая же копеечку, истово крестился, запрокинув голову вверх, а потом падал лицом на землю и что-то долго шептал, выпрашивая у Господа сугубой милости для одарившей его «вдовицы за ее две лепты».

В Петербурге их забирала к себе на ночлег одна экзальтированная женщина. Она ходила в черном одеянии, но монахиней не была. Говорят, что она сейчас постриглась и живет за границей. Мне очень хотелось как-нибудь попасть к ней в гости и пообщаться с отцом Михаилом и Пиколкой поосновательнее. Все наши беседы были недолгими, и ни о чем, кроме паломнических маршрутов и каких-то мало– значимых событий, мы не говорили. Но напроситься к даме, приватизировавшей Михаила и Николку, я так и не решился. Она очень бурно отбивала их от почитательниц, громко объявляла, что «ждет машина, и отец Михаил устал». Услыхав про машину, отец Михаил бодро устремлялся, переваливаясь с боку на бок, за своей спасительницей, энергично помогая себе своим складным стульчиком. Вдогонку ему неслось со всех сторон: «Отец Михаил, помолитесь обо мне!» – «Ладно, помолюсь. О всех молюсь. Будьте здоровы и мое почтение», – отвечал он, нахлобучивая на голову высокий цилиндр. Не знаю, где он раздобыл это картонное изделие: либо у какого-нибудь театрального бутафора, или же сделал сам.

Картина прохода Михаила с Николкой под предводительством энергичной дамы сквозь строй богомолок была довольно комичной. Представьте: Николка со своим колтуном, в пальто до пят и карлик в жилетке, с цилиндром на голове, окруженные морем «белых платочков». Бабульки семенят, обгоняя друг друга. Вся эта огромная масса, колыхаясь и разбиваясь на несколько потоков, движется на фоне Троицкого собора, церквей и высоких лаврских стен по мосту через Монастырку, оттесняя и расталкивая опешивших иностранных туристов. Те, очевидно, полагали, что происходят съемки фильма-фантасмагории, в котором герои из XVIII века оказались в центре современного европейского города.

Самая замечательная встреча с отцом Михаилом произошла в 1990 году. На Успение я пошел в Никольский храм и увидел его в левом приделе. Он сидел на своем неизменном стульчике. Николки с ним не было.

– Александр, чего я тебя этим летом нигде не встретил? – спросил он, глядя на меня снизу вверх хитро и задорно.

– Да я нынче сподобился в Париже побывать.

– В Париже? Да чего ты там забыл? Там что, православные церкви есть?

– Есть. И немало. Даже монастыри есть. И русские, и греческие.

– Да ну!.. И чего, тебе наших мало?

– Да я не по монастырям ездил, а взял интервью у великого князя.

– Какого такого князя?

– Владимира Кирилловича, сына Кирилла Владимировича – Российского императора в изгнании.

– Ух ты. Не слыхал про таких. И чего они там императорствуют?

Я стал объяснять ему тонкости закона о престоло– наследовании и попросил его молиться о восстановлении в России монархии. И вдруг Михаил ударил себя по коленкам обеими руками и закатился громким смехом. Я никогда не видел его смеющимся. Смеялся он, что называется, навзрыд, всхлипывая и вытирая глаза тыльной стороной ладоней.

Я был смущен и даже напуган:

– Что с вами? Что смешного в том, чтобы в России был царь?

– Ну, ты даешь. Царь. Ишь ты. Ну, насмешил. Царь! – продолжал он смеяться, сокрушенно качая головой.

– Да что ж в этом смешного?

– Да над кем царствовать?! У нас же одни бандиты да осколки бандитов. И этого убьют.

* * *

Недавно я рассказал моему приятелю о том, что хочу написать о знакомых юродивых. Я описал ему Михаила и Николку.

– Да я их помню, – сказал он. – Они у нас несколько раз были. Ночевали при церкви.

Его отец был священником. Сам он ничего толком рассказать о них не мог, но обещал отвезти к своему отцу. К сожалению, и отец его не смог вспомнить какие-нибудь интересные детали.

– Да, бывали они в нашем храме. Но тогда много юродивых было. Сейчас что-то перевелись.

Любовь русских людей к юродивым понятна. Ко многим сторонам нашей жизни нельзя относиться без юродства. Вот только юродство Христа ради теперь большая редкость. Таких, как Николка и отец Михаил, нынче не встретишь. Многое изменилось в наших храмах. Прежнее большинство бедно одетых людей стало меньшинством. В столичных церквях появились сытые дяди в дорогих костюмах с супругами в собольих шубах. Вчерашние насельники коммунальных квартир вместе с некогда счастливыми обладателями номенклатурных спецпайков выходят из церкви, приветствуют «своих», перекидываются с ними несколькими фразами и гордо вышагивают к «мерседесам» последних моделей, чтобы укатить в свои многоэтажные загородные виллы…

Я не завидую разбогатевшим людям и желаю им дальнейшего процветания и спасения. Многие из них, вероятно, прекрасные люди и добрые христиане. Вот только когда я сталкиваюсь на паперти с чьими-то холодными стеклянными глазами, почему-то вспоминаю Николку с его кротким, застенчивым взглядом, словно просящим прощения за то, что он есть такой на белом свете, и за то, что ему очень за нас всех стыдно.

Где ты, Николка? Жив ли?

Грешницы

Олег Протасов окончил филологический факультет и довольно долго преподавал западную литературу в педагогическом институте одного из губернских городов. Он даже диссертацию написал по Стендалю и Золя. Защитился он с трудом: слишком критичны были его суждения о невысоком даровании Стендаля и о безнравственности, авантюризме и карьеризме его персонажей. Золя – напротив, был оценен им высоко как талантливый и глубокий писатель. Его статья о том, как Достоевский учился у Золя ведению фабулы, в свое время была замечена и широко обсуждалась в литературоведческих кругах. Некоторое время он серьезно занимался Достоевским. Эти занятия завершились тем, что в конце девяностых годов он оставил педагогическую карьеру и вместе с женой и двумя детьми перебрался в деревню. Ему стало тяжело часами рассказывать молодым людям о том, как легковесные похотливые шалопаи с берегов Сены соблазняли молоденьких девиц, умыкали чужих жен и с помощью обманутых мужей делали карьеру, предаваясь любовным утехам на фоне исторических катаклизмов.

Ему захотелось спокойной жизни в каком-нибудь провинциальном городке, где много храмов и домов с мезонинами, окруженных яблоневыми садами на тихих улочках, по которым ходят Алеши Карамазовы и тургеневские девушки. Сначала он поселился в Тамбовской губернии, потом в Рязанской – поближе к столице, где оставались его пожилые родители и теща с тестем. Яблоневые сады еще кое-где были, а вот с Алешами и Лизами Калитиными было сложнее. Провинциальная жизнь была бедной, унылой и такой же по сути, что и городская. И здесь без передыху трудился господин телевизор, выдавая рецепты пошлой и бессмысленной жизни. Чем беднее была весь, тем сильнее в ней был культ денег. Особенно в молодежной среде. Все уезжали в города, а оставшихся считали неудачниками.

Но для Олега были великим утешением жизнь при церкви и семейные радости. То ли оттого, что не с кем было полнокровно общаться, то ли оттого, что открылось в нем какое-то новое зрение, Олег по новой влюбился в свою жену. И это была не молодежная страсть, а полное ощущение того, что его Анастасия и он являют собой единую плоть. И единство это было таким, что он реально ощущал боль, когда ей было больно. Когда на него наваливалась грусть, он знал, что эта грусть перелилась из души его жены. И радовались они одновременно. Он любил свою Анастасию давно. И поженились они на втором курсе. И жили, что называется, «душа в душу». Но только здесь, в рязанском селе, Анастасия действительно стала его «второй половиной».

Они по совету друзей объехали несколько живописных мест и поселились в самом красивом, рядом с храмом семнадцатого века. Он устроился чтецом.

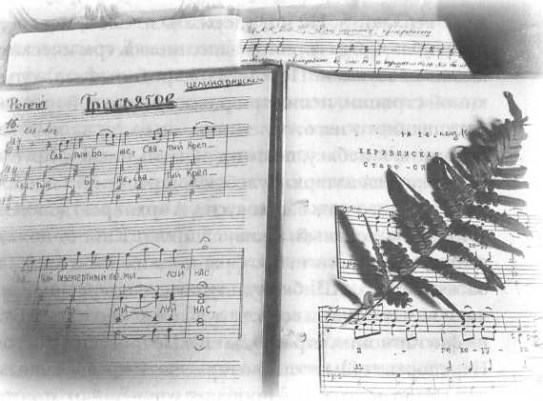

Она регентом. Анастасия окончила Гнесинское училище. У нее был замечательный грудной голос. Пела она спокойно, без всяческих вокальных «находок», постепенно вводя в обиход элементы знаменного распева. Поскольку оба батюшки храмов, в которых им пришлось служить, были большими любителями пар– теса, это было непросто. Из первого храма их за это уволили. Во втором Анастасия вела себя намного осторожнее. Здесь они задержались на целых два года. Пели они вдвоем с Олегом, так как клиросные бабушки ничего кроме обихода в собственной редакции не признавали.

За эти два года Олег заочно окончил семинарию и был рукоположен во священника. Послали его на дальний бедный приход. Но он не роптал. Московские друзья иногда устраивали ему требы. Он приезжал в Москву среди недели и несколько дней крестил на дому, причащал и соборовал больных. И жена не роптала. Ее родители были состоятельными людьми и не оставляли внуков «без куска хлеба». А когда подошла пора отдавать старшего в школу, забрали его в Москву. Так же поступили и со вторым и третьим. На четвертом остановились. И силы уже были не те, да и дети не те, что прежде. Хоть и поповская отрасль, а шалуны были первостатейные. Дед с бабушкой с ними справлялись с трудом. Матушка Анастасия вынуждена была сновать челноком между мужем и детьми. Роптать она не роптала, но через десять лет такой жизни надломилась. И хворать стала часто, и, чего с ней никогда прежде не было, унывать. Грустить иногда грустила, но унынию не предавалась. Прежде казалось все романтичным: красивые пейзажи, преодоление трудностей, ремонт храма, занятия с деревенскими ребятишками в воскресной школе.

Она даже обучила десяток девочек игре на пианино. Но ее вдруг сразило ощущение пребывания в пустоте. Не было подруг. Не было интеллигентных людей, культурной среды. С высшим образованием люди были, но с ними, оказалось, еще труднее, чем с простыми церковными бабушками. Все-то они недоговаривали и подозревали, что у попадьи совсем не то на уме, что им кажется. Не с кем было поговорить по душам. На двух приходах, где они прослужили, находились любители эпистолярного творчества: доносы архиерею писали с поразительной частотой. Ее обвиняли в «не– православии и тайном исповедовании католической веры». А все оттого, что из священнического дома по вечерам доносились звуки фисгармонии – чуждой для местного уха музыкальной штуковины.

Однажды приехал с инспекцией секретарь епархии – игумен Мардарий. Послушал, как замечательно исполняет матушка опусы Баха, и, потрясенный, даже всплакнул. Не мог удержаться. Слеза невольно прошибла, когда горница наполнилась трагическими низкими звуками. Потом Мардарий отведал матушкиной стряпни, испил три рюмки вишневой наливки батюшкиного изготовления и, получив на дорожку огромную кулебяку, покинул обитель инспектируемого служителя алтаря. Кулебяку он растянул на целую неделю – уж очень была вкусна. А архиерею доложил: «Приход копеечный, а живут широко. Книг от пола до потолка. А две книги, про французских писателей, сам батька написал. Шибко культурные для деревни. Католики не католики, а все же с душком. С чего бы ей Баха на фисгармонии играть? Да еще Петровским постом! Перепортят они своей фисгармонией православных».

– Надо подумать, – произнес уставший от доносов архиерей и решил, что таким культурным людям надо жить в культурном месте. Но поскольку ни в губернском граде, ни в районных центрах не нашлось свободного места, о «шибко культурной» чете на время забыли.

Вспомнили, когда церковь, в которой служил отец Олег, ограбили и подожгли. С огнем справились, а вот три большие храмовые иконы восемнадцатого века пропали. Иконостас уцелел. Грабили, конечно, по наводке. Знающие люди. Взяли самое ценное. Скандал был немалый. А кто виноват? Кто недоглядел? Настоятель. Надо не на фисгармониях играть, а сигнализацию провести! А убрать его за штат за такое нерадение!

И убрали.

А матушка тем временем пятого родила. Приехали они в Москву. Анастасия к своим родителям, он – к своим. Как дальше жить? Просить нового места пока нельзя. Прещение нешуточное. И вину за собой чувствовал. Обратно в педагоги? Нет! Священнику Бога Живаго обратного пути нет. Да и какой там Стендаль после псалмов Давидовых! Какие там лекции с разбором фабул французских романов! Какие там словеса и описание страстей мятущихся молодых душ, жаждущих богатства и славы, после того, как он произносил у престола слова Евхаристического канона!

Душа его изнывала от невозможности служить. Он готов был снова в деревню. Самую глухую. Даже о жене он стал думать как-то вскользь. И это после стольких лет благодатного единения. Он ругал себя за невольное охлаждение к жене. Но и она испытывала нечто подобное. Значит, они по-прежнему едина плоть. Вот только души наполнились не любовным чувством, а пугающим беспокойством. Ожиданием чего-то плохого. Душа отца Олега была в смятении. Она жаждала одного – служить! Служить! Литургисать! Петь Богу дондеже жив!

Его университетские друзья, узнав о его положении, снова устроили ему требы. Все решили освятить свои жилища. У многих оказались больные родственники, которые не могли сами добраться до церкви. Он ездил из конца в конец Москвы. Но все же это было не то.

И вдруг он встретил отца Михаила. С этим священником они будучи заочниками сдавали экзамены в одном потоке. Тому удалось найти место третьего священника в Подмосковье. А храм, где он служил, остался без батюшки. Он сам предложил похлопотать за отца Олега, и уже через три недели отец Олег был настоятелем Преображенского храма в селе Сосногорском. Шел Великий пост. Крестопоклонная неделя. Первый же день в новой должности начался с искушения. Село было некогда большим. Даже водопровод был и канализация для нескольких

каменных домов, стоявших в центре. В общественных зданиях теперь приезжие с югов граждане открыли магазины. Перед одним из таких магазинов отец Олег и споткнулся о пламенное выражение народного благочестия. Две рабы Божии истово крестились и падали, ударяясь лбами о кресты, украшавшие чугунные люки местной канализации.

Отец Олег увидел в окне смеющихся хозяев торговой точки и подошел к женщинам. Он взял их под руки и тихо шепнул: «Я ваш новый священник. Хочу вас благословить». Те подставили ему под благословение ладошки и стали радостно выражать благодарность за «милость Божию».

– Вот мы вас, батюшка, и вымолили. С Рождества, батюшка, храм на замке. Какое счастье! Да Великим постом!

Радость их была искренняя. Отец Олег улыбнулся.

– Вот как мне повезло. Вы – первые жительницы Сосногорского, с которыми я знакомлюсь. Я отец Олег. А вас как величать?

– Я Антонина, а это Агриппина Степановна. Она наша староста. Бухгалтер на пенсии, – отрапортовала та, что была помоложе, и тут же буркнула соседке: – А ты еще не хотела идти крестам кланяться!

– Замечательно. Первая, с кем познакомился, – староста храма. Видно, Господь вас послал.

– Никто, как Господь, – продолжала Антонина. – И нам особая милость. Первыми батюшку встретили.

Отец Олег снова улыбнулся:

– Так это оттого, что храм закрыт, вы у канализационного люка молитесь?

Молитвенницы посмотрели на него с ужасом.

– Как же вы, батюшка, так шутите! Мы честному кресту поклоняемся, – со страхом произнесла староста. Антонина сердито насупилась и стала смотреть на отца Олега с подозрением.

– Да какой же честный крест на канализационном люке. Какому православному человеку придет в голову изображать святой крест на нечистом месте?!

– Ой, батюшка, мы не о нечистом месте думаем, а видим орудие страданий Господа нашего.

– Ну ладно. Пойдемте отсюда. Я вижу, вы большие богословы. Поговорим в другом месте. Видите, над вами смеются.

Женщины посмотрели на окно витрины.

– Нехристи. Оттого и смеются, – пробурчала Антонина.

Агриппина Степановна предложила проводить батюшку до церковного дома. Ключ у нее был с собой, и они зашагали в сторону церкви.

По дороге отец Олег долго извинялся. Он постарался как можно проще объяснить, что не нужно во всех скрещениях двух линий видеть орудие Господних страданий. А даже если увидите то, что напоминает вам о кресте, перекреститесь, скажите про себя «Господи, помилуй» и продолжайте путь, не падая и не делая ни земных поклонов, ни поясных. А если очень хочется в такой момент помолиться – идите в церковь. Или домой. Как сказано: «Войди в комнату твою, затвори дверь и помолись втайне». Не надо молитву выставлять напоказ. Не будьте как фарисеи, которые любят себя показывать молящимися.

Женщины были смущены. Несколько минут они шли молча.

Потом Агриппина Степановна вздохнула: «Батюшка, это мы не сами придумали. Это была у нас старица, Царство ей Небесное, так это она говорила, что на Крестопоклонной нужно перед всяким крестом падать». – «Ну вот и выяснилось. Это ведь вы не из Евангелия узнали, не священник вас этому научил. Будем считать, что это частное мнение очень хорошей христианки. Возможно, она и вправду ни о чем земном не думала. И все 24 часа в сутки помышляла только о небесном. И во всем видела призыв к молитве. А вам, пока вы не достигли меры ее святости, лучше этого не делать».