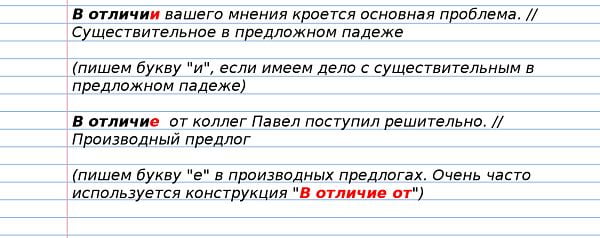

В паре «в отличие» – «в отличии» следующая схема: если перед нами предлог, то у него на конце будет писаться буква е»», а рядом стоять еще предлог «от», то есть «в отличие от», предлог можно заменить синонимичным предлогом «в противовес» «в противоположность». Например: «Ира в отличие от (в противоположность) тебя выучила урок». Предлог «в отличие от» нельзя изменить по падежам.

Если речь, например, о разнице между чем-то или кем-то, а также о звании, заслугах, то перед нами существительное «в отличии», пишем на конце букву «и». Например: «Разница двух модных коллекций кроется в отличии («отличие» – именительный падеж, «нет отличия» – родительный падеж и так далее) дизайнерских подходов» или «Человеческая индивидуальность заключается как раз в отличии (то есть разница) нас друг от друга и по внешним характеристикам, и по внутренним качествам».

Почти все сходства и различия между Пушкиным (образом автора) и Онегиным в романе «Евгений Онегин» можно найти в первой главе романа. Их можно представить в виде двух таблиц.

Пушкин

Онегин

Образование Пушкин получил блестящее образование. Он обучался в первом экспериментальном заведении для дворянской элиты Императорском Царскосельском лицее, в котором преподавали лучшие педагоги своего времени.

Помимо этого, поэт постоянно занимался самообразованием. Он свободно читал на нескольких языках, прекрасно знал сочинения античных авторов и французских философов-просветителей.

Любопытный и живой характер направлял Пушкина в самые неожиданные места. Приезжая в новый город, поэт спешил познакомиться с людьми, побывать в архивах, посетить исторические памятники. Он постоянно узнавал что-то новое и подвергал любую информацию серьёзному осмыслению.

Образование Онегина поверхностно. Он знает ровно столько, сколько нужно, чтобы произвести впечатление в беседе, но ничего не изучал системно и глубоко:

Онегин был по мненью многих

(Судей решительных и строгих)

Ученый малый, но педант:

Имел он счастливый талант

Без принужденья в разговоре

Коснуться до всего слегка,

С ученым видом знатока

Хранить молчанье в важном споре

И возбуждать улыбку дам

Огнём нежданных эпиграмм.

…

Латынь из моды вышла ныне:

Так, если правду вам сказать,

Он знал довольно по-латыне,

Чтоб эпиграфы разбирать,

Потолковать об Ювенале,

В конце письма поставить vale,

Да помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха.

Он рыться не имел охоты

В хронологической пыли

Бытописания земли:

Но дней минувших анекдоты

От Ромула до наших дней

Хранил он в памяти своей.

Отношение к театру Пушкин боготворит театр, творчески сопереживает каждой премьере:

Волшебный край! там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы,

И переимчивый Княжнин;

Там Озеров невольны дани

Народных слез, рукоплесканий

С младой Семеновой делил;

Там наш Катенин воскресил

Корнеля гений величавый;

Там вывел колкий Шаховской

Своих комедий шумный рой,

Там и Дидло венчался славой,

Там, там под сению кулис

Младые дни мои неслись.

Онегин равнодушен к искусству. Он посещает театр лишь потому, что это модно:

Всё хлопает. Онегин входит,

Идёт меж кресел по ногам,

Двойной лорнет скосясь наводит

На ложи незнакомых дам;

Все ярусы окинул взором,

Всё видел: лицами, убором

Ужасно недоволен он;

С мужчинами со всех сторон

Раскланялся, потом на сцену

В большом рассеянье взглянул,

Отворотился — и зевнул,

И молвил: «Всех пора на смену;

Балеты долго я терпел,

Но и Дидло мне надоел».

Отношение к литературе Литература – жизнь и воздух Пушкина. С детства он пропадал в домашней библиотеке отца, наслаждаясь книжными сокровищами. Ум его развился стремительно и рано.

Первые поэтические опыты Пушкина начались ещё в детстве. В Лицее его поддержали преподаватели, на выпускном экзамене поэта «благословил» «старик Державин».

Всю жизнь Пушкин был жадным читателем и гением словесности.

Онегин не занимается стихотворчеством, у него нет способностей к этому и необходимой творческой воли. Да и книги, которые находит в кабинете Онегина Татьяна, открыты, но не прочитаны:

…Высокой страсти не имея

Для звуков жизни не щадить,

Не мог он ямба от хорея,

Как мы ни бились, отличить.

Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита…

Отношение к любви и женщинам В отличие от Онегина, в каждой своей влюблённости Пушкин был искренен. Он не лицемерил, не играл с женской душой. Даже милое кокетство у Пушкина благородно и трогательно.

Он называет женщин «мои богини» и видит в них идеал красоты. Как поэт, Пушкин преклоняется перед ней.

Но и он испытывает разочарование, оттого что глубокое чувство, посетившее его накануне начала работы над романом, было предано.

…Опять кипит воображенье,

Опять ее прикосновенье

Зажгло в увядшем сердце кровь,

Опять тоска, опять любовь!..

Но полно прославлять надменных

Болтливой лирою своей;

Они не стоят ни страстей,

Ни песен, ими вдохновенных:

Слова и взор волшебниц сих

Обманчивы… как ножки их.

«Прошла любовь, явилась Муза», — говорит о себе поэт. Опыт разочарований стал основой для его творчества, вдохновил на создание новых произведений.

Онегину же после всех побед и поражений остаётся только пустота и усталость.

Женская любовь для молодого Онегина – желанная добыча. Он напоминает охотника, преследующего жертву. Любовь занимает все его помыслы:

…Всего, что знал ещё Евгений,

Пересказать мне недосуг;

Но в чем он истинный был гений,

Что знал он тверже всех наук,

Что было для него измлада

И труд, и мука, и отрада,

Что занимало целый день

Его тоскующую лень, —

Была наука страсти нежной,

Которую воспел Назон…

Глубоких привязанностей герой не испытывает, важен результат:

…Как он умел казаться новым,

Шутя невинность изумлять,

Пугать отчаяньем готовым,

Приятной лестью забавлять,

Ловить минуту умиленья,

Невинных лет предубежденья

Умом и страстью побеждать,

Невольной ласки ожидать,

Молить и требовать признанья,

Подслушать сердца первый звук,

Преследовать любовь, и вдруг

Добиться тайного свиданья…

И после ей наедине

Давать уроки в тишине!..

Но со временем лёгкие успехи надоедают Онегину, он становится равнодушен к игре страстей:

Нет: рано чувства в нём остыли;

Ему наскучил света шум;

Красавицы не долго были

Предмет его привычных дум;

Измены утомить успели;

Друзья и дружба надоели,

Затем, что не всегда же мог

Beef-stеаks и страсбургский пирог

Шампанской обливать бутылкой

И сыпать острые слова,

Когда болела голова;

И хоть он был повеса пылкой,

Но разлюбил он наконец

И брань, и саблю, и свинец.

Дружба Дружба была одной из главных ценностей в жизни Пушкина. В стихотворениях, посвящённых лицейскому братству, «Пущину», «К Дельвигу» и других звучит вера в спасительную и чудотворную силу дружеской поддержки, радостное, исцеляющее ото всех печалей ощущение духовного родства.

И. И. Пущину

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,

Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

Онегин не имеет глубоких привязанностей, потому что слишком занят собой.

В деревенском уединении «от делать нечего» он сближается с Ленским, но их приятельство нельзя назвать истинной дружбой:

Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой.

Сперва взаимной разнотой

Они друг другу были скучны;

Потом понравились; потом

Съезжались каждый день верхом

И скоро стали неразлучны.

Так люди (первый каюсь я)

От делать нечего друзья.

Далее Пушкин объясняет, почему Онегин не мог стать никому настоящим другом:

Но дружбы нет и той меж нами.

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя…

Цель жизни Пушкин ясно осознавал своё поэтическое предназначение. Об этом написаны стихотворения «Пророк», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пока не требует поэта…», «Памятник» и другие:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал…

(«Памятник»)

Утомившись праздностью, Онегин пытается приняться за труд, но ничего не выходит. Ему нечего сказать:

…Онегин дома заперся,

Зевая, за перо взялся,

Хотел писать — но труд упорный

Ему был тошен; ничего

Не вышло из пера его,

И не попал он в цех задорный

Людей, о коих не сужу,

Затем, что к ним принадлежу.

…

И снова, преданный безделью,

Томясь душевной пустотой,

Уселся он — с похвальной целью

Себе присвоить ум чужой;

Отрядом книг уставил полку,

Читал, читал, а все без толку:

Там скука, там обман иль бред;

В том совести, в том смысла нет;

На всех различные вериги;

И устарела старина,

И старым бредит новизна.

Как женщин, он оставил книги,

И полку, с пыльной их семьёй,

Задёрнул траурной тафтой.

В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» показаны не только внешние обстоятельства жизни главных героев, но и их внутренний мир. Поэт так реалистично показал в этом произведении типические характеры, что многие его соплеменники находили в себе и в своих знакомых черты героев пушкинского романа.

Главным принципом построения системы персонажей романа «Евгений Онегин» является антитеза. Главные герои, Евгений Онегин и Татьяна Ларина, противопоставлены не только другим персонажам, но и друг другу.

Сравнительная характеристика Онегина и Татьяны поможет выявить различие между этими героями, а также их сходные черты.

Внешность, речевая характеристика, возраст

Пушкин не даёт подробного описания внешности Евгения и Татьяны. Он лишь отмечает, что когда герой начал в юности посещать высший свет, то был и острижен, и одет по последней моде.

О Татьяне автор говорит, что она не отличалась красотой, в отличие от своей младшей сестры Ольги. В последней главе Пушкин тоже подчёркивает, что героиню, ставшую светской дамой, нельзя назвать прекрасной, но она ничем не уступала знаменитой красавице Нине Воронской, так как была «беспечной прелестью мила».

Речь Онегина зачастую была насмешливой, желчной и резкой, в отличие от простой речи Татьяны. Хотя девушка была поклонницей сентиментальных романов, она не подражала речи их героинь, а всегда говорила просто и искренно.

Когда Онегин познакомился с Татьяной, ему было более 20 лет, а ей было 17 лет (о её возрасте Пушкин написал в письме к П. А. Вяземскому).

Происхождение, воспитание, образование

И Онегин, и Татьяна относятся к дворянскому сословию. Отец Евгения был легкомысленный человек. Он служил в Петербурге, земли в своём поместье отдавал в залог, вёл роскошную жизнь «и промотался наконец».

На воспитание сына отец не обращал внимания, надеясь, что «мадам» и гувернёр научат его тому, что следует знать дворянину. Но «убогий» француз-гувернёр мало чему учил мальчика, его воспитанием не занимался, лишь «слегка за шалости бранил». В результате молодой человек хорошо говорил по-французски, «знал немного по-латыни», чтобы понимать эпиграфы да ещё помнил кое-какие забавные факты из истории.

Татьяна — дочь не очень богатых, но хлебосольных помещиков Лариных. Когда начинается действие романа, её отца уже нет в живых.

Воспитанием Татьяны и её младшей сестры Ольги занималась няня и гувернантка. Гувернантка научила их французскому языку, а вот писать по-русски не научила. Так что письмо Онегину Татьяна писала на французском языке, а автор перевёл его на русский. Девочка рано стала поклонницей сентиментальных романов, их она читала в оригинале.

Образ жизни, интересы

Евгений Онегин в юности увлекался светской жизнью, но однообразие светских развлечений скоро ему надоело, наскучили и пирушки с друзьями, и овладела им «русская хандра». Он пытался заняться писательством, «но труд упорный ему был тошен». Тогда Евгений решил пополнить свои знания, стал читать, но книги его не увлекли.

Когда Евгений приехал в деревню, получив её в наследство от дяди, хандра отступила, но только ненадолго. Природа ему быстро надоела, деревенский быт тоже, и его снова одолела скука. Чтобы как-то проводить время, Онегин решил «порядок новый учредить» и своим крепостным заменил барщину оброком. Крестьяне были этому рады, а некоторые соседи-помещики были недовольны его нововведением, «увидя в этом страшный вред». Общество соседних помещиков было для Евгения неинтересно, и он избегал их. Но Владимир Ленский, недавно приехавший из Германии, его заинтересовал, и они подружились.

В отличие от Онегина, Татьяна нравилась жизнь в деревне. Она любила природу, чувствовала её красоту. Однообразие деревенского быта ей не надоедало, она любила читать сентиментальные французские романы и мечтать. Её воображение развлекали старинные предания, которые она узнала от няни, различные приметы, карточные гадания и народные девичьи гадания в святки.

Онегин и Татьяна: история любви

Онегин в юности увлекался «наукой страсти нежной», ухаживаниями за светскими красавицами, но это была не любовь, а игра в неё, и скоро она ему надоела.

У юной Татьяны отношение к любви было романтическим. Она мечтала встретить человека, похожего на героя сентиментальных французских романов, которыми зачитывалась. Онегин познакомился с Татьяной в доме Лариных, куда приехал в гости вместе с Владимиром Ленским, чтобы увидеть Ольгу, в которую был влюблён Владимир. Онегин был так не похож на других знакомых Лариных, что Татьяна влюбилась в него, наделив его в своём воображении романтическими чертами. Она полюбила его всем сердцем. Татьяна решилась написать письмо Онегину, потому что хотела хоть изредка видеть его. Она знала, что Евгений нелюдим и, возможно, больше никогда не посетит Лариных. Татьяна написала письмо Онегину, надеясь на дальнейшие встречи с Евгением.

Получив от Татьяны письмо с объяснением в любви, Евгений понял, что у этой молоденькой девушки чистая душа и страстное сердце. Онегин отреагировал на письмо Татьяны следующим образом: при встрече с Татьяной в саду Лариных он, холодно глядя на неё, прочитал ей целую проповедь. Хотя он тронут был её посланием, но не хотел обмануть «доверчивость души невинной» и прямо сказал, что не создан для семейной жизни. Желая девушке добра, Евгений посоветовал ей: «Учитесь властвовать собою; //Не всякий вас, как я, поймёт; //К беде неопытность ведёт».

Первый раз в жизни Онегин полюбил, когда ему было 30 лет. Татьяна, ставшая замужней светской дамой, княгиней, поразила его своей простотой, милой беспечной прелестью. «Евгений в Татьяну как дитя влюблён».

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина продолжается. Евгений старается часто её видеть в свете, оказывает ей знаки внимания, но «она его не замечает». Тогда он написал Татьяне письмо с признанием в любви, но ответа не дождался. Он пишет второе письмо, затем третье и дождался лишь того, что она стала к нему холодно относиться. Онегина снова «поймала» жестокая хандра и заперла на всю зиму в доме. Он стал читать книги, но все мысли его были о любимой. «Весна живит его», и он несётся в санях к Татьяне. Последняя встреча Онегина и Татьяны происходит в доме её мужа, князя, который был родственником и другом Евгения. Княгиня призналась, что до сих пор любит Онегина, но её долг — быть верной мужу.

Счастье Онегина и Татьяны не состоялось, потому что в деревне, когда девушка была влюблена в Евгения, он не испытывал к ней любви, хотя она ему нравилась. Не его вина, что любовь к Татьяне пришла к нему только через несколько лет, когда она была уже замужем.

Характеры: сходство и различие

У Онегина и Татьяны присутствует некоторая схожесть. Пушкин у своего героя отмечает «неподражательную странность», а у героини — самобытность личности, непохожесть на окружающих. Мечтательность свойственна не только Татьяне, но автор отметил и у Онегина «мечтам невольную преданность».

И Татьяна, и Евгений в обществе скучают, труд их не увлекает, но они живут напряжённой внутренней жизнью.

Различие Онегина и Татьяны Лариной состоит в том, что «русской душою» героине были близки народные традиции, обычаи, предания и сказки, она любила русскую природу. Евгений же полностью утратил связь с народной основой.

Различие в характерах этих персонажей состоит и в том, что Татьяна простодушна, доверчива, для неё неприемлемо строить своё счастье с Онегиным на несчастье мужа. Евгений, в отличие от неё, умел лицемерить, был склонен к скептицизму. Он эгоистичен и не понимает, что нельзя жертвовать чувствами других людей (в частности, мужа Татьяны, который приходится ему другом и родственником) даже ради любви.

Сравнительная характеристика Евгения Онегина и Татьяны Лариной (таблица)

| Сравнительные параметры | Евгений Онегин | Татьяна Ларина |

| Происхождение, воспитание, образование | Евгений и Татьяна принадлежат к дворянскому сословию. Герой вырос в Петербурге, а героиня — в поместье родителей. Их воспитание и образование такие же, как у большинства дворян того времени. | |

| Образ жизни, интересы | Увлекался светской жизнью, но её однообразие скоро ему надоело. Им овладела «русская хандра».

Переехав в поместье, полученное в наследство от дяди, какое-то время его интересовала природа и деревенский быт. Скоро Евгений снова заскучал. Когда в соседнее поместье приехал молодой помещик Владимир Ленский, он показался Евгению интересным человеком, и они стали друзьями. |

Татьяне однообразие деревенского быта скрашивало чтение сентиментальных романов, «они ей заменяли всё». Любила она книгу гадателя и толкователя снов Мартына Задеки, старалась с её помощью разгадывать свои сны. |

| Сходство в характере | И герой, и героиня — неординарные личности. Им свойственна нелюдимость (Татьяна не нуждается в обществе подруг и соседей, ей с ними скучно. Онегин тоже не любит быть в обществе соседей-помещиков). Они живут напряжённой внутренней жизнью. | |

| Различие в характере | · Далёк от народной основы, так как вырос в Петербурге под надзором «мадам» и гувернёра-француза.

· У него непростой нрав, он умеет лицемерить. · Эгоистичен. |

· Героиня «русская душою», ей близки русские обычаи, предания, природа.

· Доверчива, искренна, бесхитростна. · Думает не только о себе, но и о других людях, добра к ним. Несмотря на любовь к Онегину, она верна мужу, так как не желает причинить ему горя. |

Вывод

К главным героям своего романа «Евгений Онегин» у А. С. Пушкина отношение различное: к Онегину у него отношение и ироническое, и серьёзное, а к Татьяне автор относится с открытой симпатией. При всём различии личностей этих героев их объединяет неординарность и умственная, нравственная. Они ощущают чуждость своей среде, а порой и острое чувство одиночества.

Сравнительная характеристика Онегина и Татьяны заостряет внимание на сравнение их внутреннего мира и характеров.

Сравнительная характеристика Евгения Онегина и Татьяны Лариной может пригодиться при написании сочинений и для подготовки урокам литературы.

Вам также будет интересно почитать:

Роман «Евгений Онегин» до сих пор не имеет себе равных не только в русской, но и во всей мировой литературе. Это действительно «магический кристалл», отразивший в себе всю поэтичную и горькую русскую действительность зо-лотого века.

Пушкин работал над романом не один год. Автору «Онегина» пришлось пере-жить и изгнание, и одиночество, и поте-рю друзей, и горечь гибели лучших лю-дей России. И в романе отразилась вся жизнь автора, поэтому создается впе-чатление, что главный герой произве-дения все же не Онегин, а сам Пушкин. Он присутствует везде: и на балу, и в те-атре — иронически наблюдая за своим героем, и в деревне, и в убогих гости-ных мелкопоместных дворян. Героев романа окружают друзья Пушкина: Чаа-даев, Вяземский, Якушкин. Роман был для поэта, по его словам, плодом «ума холодных наблюдений и сердца горест-ных замет».

С образом автора в романе связаны лирические отступления. Их в романе двадцать семь значительных по объему и около пятидесяти малых. Об авторе мы узнаем почти столько же, сколько и об Евгении Онегине. Они во многом похожи, недаром Пушкин сказал о Евге-нии «добрый мой приятель». Автор о се-бе и об Онегине пишет:

Страстей

игру

мы

знали

оба

,

Томила

жизнь

обоих

нас

,

В

обоих

сердцах

жар

угас

…

Автор, как и его герой, устав от суеты, не может в душе не презирать светскую жизнь, вспоминает юность, светлую и беспечную. Пушкину близок «резкий, охлажденный» ум Онегина, его недо-вольство собой. Автор и его герой — это люди одного поколения, у обоих были французы-гувернеры, оба провели мо-лодость в петербургском свете, у них общие знакомые и друзья. Даже родите-ли их имеют сходство: отец Пушкина, как и отец Онегина, «жил долгами». Обобщая, поэт пишет: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но воспитаньем, слава богу, у нас нему-дрено блеснуть».

Но автор отмечает и свое отличие от Онегина. Об Онегине он пишет, что «не мог он ямба от хорея, как мы ни би-лись, отличить». Пушкин, в отличие от Онегина, занимается поэзией серьез-но, называя ее «высокой страстью». Евгений не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы на-слаждаться красотой природы. Пушкин пишет: «Деревня, где скучал Онегин, была прелестный уголок». По-разному воспринимают поэт и его герой, на-пример, театр. Для Пушкина петер-бургский театр — волшебный край, о котором он мечтает в ссылке. Онегин же «входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам», а потом, едва взглянув на сцену, с рассеянным ви-дом «отворотился и зевнул».

Мир Онегина и Пушкина — это мир светских обедов, роскошных забав, гос-тиных, балов. Пушкин не приемлет фальшь, неестественность, пустоту светской жизни. С иронией относится автор к поместному и московскому дво-рянству:

Несносно

видеть

пред

собою

Одних

обедов

длинный

ряд

,

На

жизнь

смотреть

как

на

обряд

,

И

вслед

за

чинною

толпою

Идти

,

не

разделяя

с

ней

Ни

общих

мнений

,

ни

страстей

…

Онегин разочарован в жизни, у него нет ни друзей, ни творчества, ни любви, ни радости, у Пушкина все это есть, но нет свободы — его высылают из Пе-тербурга, он не принадлежит сам себе. Онегин свободен, но зачем ему свобо-да? Он томится и с ней, и без нее, он не-счастлив, потому что не умеет жить пол-ной жизнью.

Многие строки романа раскрывают перед нами жизнь автора, начало его творческого пути, события литератур-ной борьбы, настроения общества и ли-тературных кругов. Многие лирические отступления поэта посвящены культур-ной жизни России начала девятнадца-того века. Размышляя о смысле челове-ческого существования, о молодости в жизни каждого человека, Пушкин с го-речью говорит: Но

грустно

думать

,

Что

напрасно

была

нам

молодость

дана

,

Что

изменяли

ей

всечасно

,

Что

обманула

нас

она

.

Многие друзья Пушкина считали, что он изобразил себя в Ленском. Но в ли-рических отступлениях Пушкин ирони-чен по отношению к Ленскому. Он пишет о нем: «Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в дерев-не, счастлив и рогат, носил бы стеганый халат». Онегина же Пушкин видел дека-бристом, и в этом высоком предназна-чении отразились симпатии автора к своему герою.

Сочинения по литературе: Образ автора в романе «Евгений онегин»

Пушкин, закончив работу над основными главами «Евгения Онегина», бил в ладоши и кричал, хваля самого себя: «Аи да Пушкин!..» Поэт, которого даже холодный Николай II признал «одним из самых умнейших мужей России», понял, что создал шедевр. Роман «Евгений Онегин» — легкий, изящный, искрящийся своей многогранностью и бездонной глубиной содержания. Этот «магический кристалл», отразивший в себе всю поэтическую и горькую русскую действительность «золотого века», — до сих пор не имеет себе равных не только в русской, но и во всей мировой литературе. Пушкин работал над романом не один год, это было самое любимое его произведение.

Ведь автору «Онегина» пришлось пережить и изгнание, и одиночество, и потерю друзей, и горечь гибели лучших людей России. Наверное, поэтому роман был так дорог Пушкину. И не случайно создается впечатление, что главный герой романа все же не Онегин, а сам Пушкин. Он присутствует везде: и на балу, и в театре — иронически наблюдая за своим героем, и в деревне, и в убогих гостиных мелкопоместных дворян, и в саду у скамейки, на которой так и осталась сидеть Татьяна после отповеди, данной ей любимым человеком… Героев романа окружают друзья Пушкина: то пронесется Чаадаев, то сверкнет очками Вяземский, то послышится шум моря у ног молоденькой Машеньки Раевской — будущей княгини Волконской, то в неопубликованной десятой главе мрачной угрозой мелькнет тень Якушкина… И везде из-за спин видна улыбка самого Александра Пушкина. Роман был для поэта, по его словам, плодом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Образ автора создают лирические отступления, их в романе двадцать семь значительных по объему и около пятидесяти малых. Кто же главный герой романа «Евгений Онегин»? Многие считают, что главный герой романа — это все-таки сам Пушкин. Если прочесть роман повнимательней, то можно увидеть, что в нем не один главный герой, а два: Онегин и Пушкин. Об авторе мы узнаем почти столько же, сколько и о Евгении Онегине. Они во многом похожи, недаром Пушкин сразу же сказал о Евгении, что это «добрый мой приятель».

Пушкин о себе и об Онегине пишет: Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоих нас; В обоих сердцах жар угас… Автор, как и его герой, устав от суеты, не может в душе не презирать людей света, мучается воспоминаниями о юности, светлой и беспечной. Пушкину нравится «резкий, охлажденный» ум Онегина, его недовольство собой и злость мрачных эпиграмм. Когда Пушкин пишет о том, что Онегин «родился на брегах Невы», говорит о воспитании Онегина, о том, что он знал и умел, то невольно представляется сам Пушкин. Автор и его герой — это люди одного поколения и примерно одного типа воспитания: у обоих были французы-гувернеры, оба провели молодость в петербургском свете, у них общие знакомые и друзья. Даже родители их имеют сходство: отец Пушкина, как и отец Онегина, «жил долгами…» Обобщая, Пушкин пишет: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так вос-питаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». Поэт поневоле отмечает и свое отличие от Онегина.

Об Онегине он пишет, что «не мог он ямба от хорея, как мы ни Бились, отличить». Пушкин, в отличие от Онегина, занимается поэзией серьезно, называя ее «высокой страстью». Онегин не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы наслаждаться природой. Пушкин пишет: «Деревня, где скучал Онегин, была прелестный уголок».

По-разному воспринимают Пушкин и Онегин, например, театр. Для Пушкина петербургский театр — волшебный край, о котором он мечтает в ссылке. Онегин же «входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам», а потом, едва взглянув на сцену, с рассеянным видом «отворотился и зевнул». Пушкин умеет радоваться тому, что так наскучило, опостылело Онегину. Для Онегина любовь — это «наука страсти нежной», у Пушкина отношение к женщинам другое, ему доступна настоящая страсть и любовь. Мир Онегина и Пушкина — это мир светских обедов, роскошных забав, гостиных, балов, это мир высокопоставленных особ, это мир высшего общества, в который попасть далеко не просто. Читая роман, мы постепенно понимаем отношение Пушкина к светскому обществу и дворянскому классу, к которому он сам принадлежит по рождению. Петербургский высший свет он подвергает резкой критике за фальшь, неестественность, отсутствие серьезных интересов. С насмешкой относится автор к поместному и московскому дворянству.

Он пишет: Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, На жизнь смотреть как на обряд, И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей… Пушкину нелегко жить, гораздо труднее, чем Онегину. Онегин разочарован в жизни, у него нет ни друзей, ни творчества, ни любви, ни радости, у Пушкина все это есть, но нет свободы — его высылают из Петербурга, он не принадлежит сам себе. Онегин свободен, но зачем ему свобода? Он томится и с ней, и без нее, он несчастлив, потому что не умеет жить той жизнью, какой живет Пушкин. Онегину ничего не надо, и в том его трагедия. Если Пушкин наслаждается природой, то Онегину этого не дано, потому что он ясно видит, что «и в деревне скука та же». Пушкин сочувствует Татьяне, которая живет среди «дикого барства» в деревне, а затем в высшем обществе Петербурга, о котором она говорит, что это «ветошь маскарада», и не просто сочувствует, он пишет: «Я так люблю Татьяну милую мою». Из-за нее он вступает в спор с общественным мнением.

В одном из лирических отступлений автор раскрывает перед нами свой идеал женщины, которая «от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем, пламенным и нежным». Пушкин признается, что письмо Татьяны он свято бережет и не может им начитаться. Многие строки романа раскрывают перед нами биографию автора, начало его творческого пути, имена его кумиров, события литературной борьбы, отражение настроений общественных групп и литературных группировок. Многие лирические отступления поэта посвящены культурной жизни России начала девятнадцатого века. Из этих строк мы узнаем, что поэт был горячим театралом.

Он пишет о театре: «Там, под сению кулис, младые дни мои неслись». Размышляя о смысле человеческого существования, о значении молодости в жизни каждого человека, Пушкин с горечью говорит: Но грустно думать, Что напрасно была нам молодость дана, Что изменяли ей всечасно, Что обманула нас она. Заканчивая роман, Пушкин снова обращает взор к тем, кого любил в юности, кому остался верен сердцем. Какими бы разными ни были Пушкин и Онегин, они из одного лагеря, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый поэт был настоящим гражданином, человеком, который не был равнодушен к судьбе своей страны. Многие друзья Пушкина считали, что он передал свои черты Ленскому и изобразил себя в нем.

Но в лирических отступлениях Пушкин показывает ироническое отношение к Ленскому. Он пишет о нем: «Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганый халат». Онегина же Пушкин мечтал сделать декабристом, и в этом сказалось все его уважение к своему герою. «Евгений Онегин» — первый реалистический русский роман. В нем изображено светское общество с его мыслями, действиями, законами. И хотя Онегин, Ленский, Ольга, Татьяна — вымышленные герои, они предстают пред нами как живые.

Пушкин сделал своих героев, их характеры типичными для той эпохи, и именно эта типичность позволяет нам воспринимать их как настоящих, когда-то существовавших людей. Кроме того, Пушкин вводит своих героев в круг реальных людей. Так, Татьяна на балу встречается с Вяземским, а среди друзей Онегина — Чаадаев, Каверин и сам Пушкин. Пушкин выступает рядом с героями не только как рассказчик, но как действующее лицо романа. Он — друг Онегина, с которым познакомился и подружился в Петербурге. Он любит Татьяну, «свято бережет» ее письмо к Онегину. У него на случай сохранились стихи Ленского. Рассказывая о своих друзьях и знакомых, Пушкин не равнодушно, спокойно созерцает события их жизни, а принимает живейшее участие в их судьбе, понимает их, откликается на их переживания с любовью, участием, иногда иронизирует, подшучивает над ними, а то и строго осуждает их поступки. Так, например, Пушкину не нравится, что Онегин принял.

вызов Ленского: Он мог бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как зверь; Он должен был обезоружить Младое сердце… Онегин — друг Пушкина, которому «нравились его черты». Но Онегин и Пушкин — не одно и то же. До Пушкина поэты и писатели наделяли своих героев собственными качествами, они показывали собственный внутренний мир, только под чужой маской.

Александр Сергеевич Пушкин… Наверное, нет человека в России, который бы не знал этого имени. Он входит еще в детстве в нашу жизнь и остается в ней до конца: для кого-то — друг, для кого-то — учитель. Каким человеком был Пушкин? Он всегда стремился к справедливости и свободе, осуждал произвол помещиков, мстительность, эгоизм. Самым известным произведением поэта, безусловно, является роман «Евгений Онегин». По окончании его написания Александр Сергеевич о самом себе воскликнул: «Ай да Пушкин!» Автор понял, что создал шедевр. И правда, произведение получилось изящным, легким, но в то же время безгранично глубоким и многогранным. «Евгений Онегин» отразил всю российскую горькую действительность «золотого века». Роману до сих пор нет равных ни в отечественной, ни во всей мировой литературе.

Создание «энциклопедии русской жизни»

Произведение в целом писалось более восьми лет. Пушкин начал его еще в молодости, когда находился в южной ссылке — это были годы декабристского восстания. В процессе написания романа «Евгений Онегин» поэт потерял многих своих друзей. Завершил он его в Болдино, когда после разгрома декабристов царила обстановка строгого режима Николая Первого. Именно в это время у Александра Сергеевича наблюдался небывалый творческий подъем. Известный критик Белинский назвал «Онегина» наиболее задушевным произведением Пушкина. С этим трудно не согласиться, ведь в своем творении поэт воплотил не только собственные рассуждения о жизни, чувства и мысли, но и себя в целом. Образ автора в романе в стихах «Евгений Онегин», пожалуй, можно назвать одним из центральных.

Пушкин как герой произведения

Творя особый мир, Александр Сергеевич и сам выступает в нем действующим лицом. Он — не только сочинитель и повествователь, но и герой произведения. Насколько важен сей персонаж? Образ автора и его роль в романе Пушкина «Евгений Онегин» трудно переоценить. За счет постоянного присутствия поэта на страницах книги описываемым событиям придается необыкновенная достоверность и особенный лиризм. Александр Сергеевич в своем произведении — полнокровный живой персонаж, имеющий свой характер, свое мироощущение, свои идеалы. Вместе с тем образ автора в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» не превалирует над остальными, его вторжение в ход повествования вполне оправдано и органично. Субъективный взгляд поэта на те или иные вещи позволяет читателю глубже осмыслить происходящие события, понять, как автор оценивает многие исторические факты и явления действительности, характерные для того времени.

Пушкин и Онегин: различия

Образ автора в романе «Евгений Онегин» прослеживается уже с начала произведения. Так, Александр Сергеевич, говоря о типичности полученного главным героем образования, и себя относит к этой социальной среде. Он пишет: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…» В то же время поэт подчеркивает разницу между собой и Онегиным. Они противопоставляются в отношении к театральному искусству: Пушкин называет театр «волшебным краем», а Евгений в нем видит только развлечение. По-разному они относятся и к природе: автор любит ее, а Онегин считает одним из звеньев перемены занятий. Нет у них схожести и в отношении к любви: главный герой говорит, что это «наука страсти нежной», а Александр Сергеевич отмечает, что «все поэты — любви мечтательной друзья». Иначе они относятся к литературе — создатель произведения пишет о Евгении: «не мог он ямб от хорея… отличить».

Пушкин и Онегин: сходство

И все-таки образ автора в романе А. Пушкина «Евгений Онегин» перекликается с образом главного героя. Их объединяет и предпочтение Татьяны Ольге, и снисхождение к Ленскому, и оценка дома Лариных. В начале произведения настроение поэта ветреное, игривое, переменчивое. Уподобляясь Онегину, познавшему «науку страсти нежной», Александр Сергеевич поклоняется женским ножкам, воздавая дань забавам юношества. Здесь автор предстает легкомысленным, завсегдатаем столичных балов и типичным представителем пустого аристократического сообщества. Но в тексте тут же следует опровержение, позволяющее читателю понять, что хоть поэт и не идеален, поскольку издержки среды, в которой он воспитывался, наложили на него отпечаток, но вместе с тем его характер достаточно сложен, неоднозначен, и ему — наряду со светской бесцеремонностью — присущи утонченность и глубина чувств.

Путешествуя по страницам произведения, читатель понимает, что образ автора в романе «Евгений Онегин» вовсе не такой, каким кажется вначале. Поэт выше поверхностных увлечений и слабостей, его внутренний мир многообразен и богат. Пушкин преодолел зависимость от аристократической среды, возвысился над ней, освободившись от пустоты и пошлости светской жизни, и сошелся на этой почве с Онегиным. Автора и главного героя объединяет протест против бездуховности, критическое восприятие реальности, стремление к самореализации, поиск общественных идеалов.

Отношение поэта к Лариной и Ленскому

Образ автора в романе Пушкина «Евгений Онегин» вырисовывается в оценках героев произведения и их поступков. Александр Сергеевич симпатизирует всем персонажам, но главным образом Татьяне Лариной. Не случайно он пишет: «Я так люблю Татьяну милую мою!» У автора с ней много общего — это отношение к свободе, к природе… Поэту близка задумчивая мечтательность Татьяны, глубина ее чувств, душевная напряженность. Для духовно повзрослевшего Пушкина она — идеал женщины и даже муза.

Доброжелательно относится Александр Сергеевич и к Ленскому — свободолюбивому и романтически восторженному молодому человеку, который верит в силу настоящей дружбы. Автор и сам таким же был в юности, но уже давно пережил увлечение романтизмом — теперь это он иронично называет высокопарным и оторванным от действительности. Хотя к иронии подмешивается и горечь того, что ушедшее время уже не вернуть.

Авторские отступления и образ автора

В романе «Евгений Онегин» много лирических отступлений, в которых Пушкин или возвращается в свою юность, или говорит о волнующих его проблемах общества. Поэт много внимания уделяет Москве — городу, который он очень любит. Кому не известны его строки: «Москва! Как много вэтом звуке…»!

Но больше всего образ автора в романе «Евгений Онегин» раскрывается, когда Александр Сергеевич пишет о любви, рассказывает, как следует относиться к женщинам. Ведь именно в этом произведении Пушкиным сделан вывод: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», которому в наши дни стараются следовать все мужчины.

В лирических отступлениях поэт вспоминает о прожитых годах, главных событиях своей жизни, радостных и грустных. Под пером глубокого мыслителя и тонкого лирика оживает все пережитое им в Царскосельском лицее, в Михайловском, в Петербурге.

Роман о молодежи

В произведении Александр Сергеевич показал жизнь разных слоев общества: и деревни, и города, и провинции, и столицы. Особенно ярко он рассказал о российской молодежи того времени. В романе все герои — молодые люди, полные жизни, чувств, надежд, страстей. Пушкин жалеет о том, что его юность быстро прошла, и призывает читателя дольше оставаться молодым, не поддаваться лени и хандре.

Вообще нельзя не сказать о том, как поэт относится к читателю. Он для автора — лучший друг, готовый понять и выслушать. «Мои друзья», «милые мои», «мой читатель» — так Александр Сергеевич обращается к своим адресатам. Конечно, с самого начала повествования это располагает читателей к Пушкину. Вместе с тем поэт то приближает их к себе, то отдаляет. Для автора читатель — критик, с которым он делится своими планами.

Чему учит произведение

Образ автора в романе «Евгений Онегин» способствует расширению границ произведения. Повествование ведется как бы от нескольких перебивающих друг друга лиц, одни из которых непосредственно сами вовлечены в текст, другие — знакомы с героями романа, а третьи находятся вне событий. Все они соединяются в авторе, составляют гамму его всевозможных проявлений, и оттого появляется ощущение богатства и сложности личности поэта. Произведение написано в тоне светлой печали, грусти, но в то же время оно наполнено верой человека в будущее. Роман отвергает крепостничество, учит ненавидеть бессодержательную и пустую жизнь, самовлюбленность, эгоизм, черствость сердца.

В заключение

Александр Пушкин в «Евгении Онегине» старался уйти от шаблонных художественных приемов, избежать условностей. Поэтому он намеренно соединил мир автора и героев, специально нарушил сюжетные линии и ввел в роман черты современного ему быта. Это позволило поэту создать поистине реалистичное произведение, настоящую «энциклопедию русской жизни».

“Евгений Онегин” — первый реалистический русский роман. В нем изображено светское общество с его мыслями, действиями, законами. И хотя Онегин, Ленский, Ольга, Татьяна — вымышленные герои, они предстают пред нами как живые. Пушкин сделал своих героев, их характеры типичными для той эпохи, и именно эта типичность позволяет нам воспринимать их как настоящих, когда-то существовавших людей. Кроме того, Пушкин вводит своих героев в круг реальных людей. Так, Татьяна на балу встречается с Вяземским, а среди друзей Онегина — Чаадаев, Каверин и сам Пушкин.

Пушкин выступает рядом с героями не только как рассказчик, но как действующее лицо романа. Он — друг Онегина, с которым познакомился и подружился в Петербурге. Он любит Татьяну, “свято бережет” ее письмо к Онегину. У него на случай сохранились стихи Ленского.

Рассказывая о своих друзьях и знакомых, Пушкин не равнодушно, спокойно созерцает события их жизни, а принимает живейшее участие в их судьбе, понимает их, откликается на их переживания с любовью, участием, иногда иронизирует, подшучивает над ними, а то и строго осуждает их поступки. Так, например, Пушкину не нравится, что Онегин принял.вызов Ленского:

Он мог бы чувства обнаружить,

А не щетиниться, как зверь;

Он должен был обезоружить

Младое сердце…

Онегин — друг Пушкина, которому “нравились его черты”. Но Онегин и Пушкин — не одно и то же. До Пушкина поэты и писатели наделяли своих героев собственными качествами, они показывали собственный внутренний мир, только под чужой маской. Пример этому — творчество Байрона. Но “всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной”, — писал Пушкин. Действительно, Онегин и Пушкин — совершенно разные люди. Онегин разочарован в жизни:

Рано чувства в нем остыли;

Ему наскучил света шум;

Красавицы не долго были

Предмет его привычных дум;

Измены утомить успели;

Друзья и дружба надоели…

Когда Онегин приехал в деревню, красота русской природы не тронула его, хотя

Деревня, где скучал Евгений,

Была прелестный уголок.

Насколько Пушкин восхищается красотой родной страны, настолько же она безразлична Онегину.

В романе часты лирические отступления от главной темы. Но они не заставляют читателя забыть о сюжете произведения. В этих отступлениях Пушкин уже выступает как главное действующее лицо. Он вспоминает о своих лицейских годах, ссылке, жизни в деревне, делится с читателями мыслями, планами о будущем творчестве, высказывается по общественно-бытовым вопросам, о литературе, театре. Сам любитель и знаток театра, Пушкин дает краткие, но выразительные характеристики драматургам, чьи пьесы ставились в то время на сцене. В отступлениях также отражены интересы Пушкина, его свободолюбие, патриотизм. Но образ поэта предстает перед нами не только в лирических отступлениях. Он отражен самим тоном повествования, оценкой явлений жизни.

Во времена Пушкина в русской и западной литературе господствовали сентиментализм и романтизм. Сам поэт отрицал все эти течения за их односторонность по отношению к действительности. Пушкин стремился к реалистическому изображению, к созданию осмысленных, типических образов. Это ему полностью удалось в романе “Евгений Онегин”.

Критическое отношение к крепостному строю, сатирическое изображение дворянства, осуждение дворянской интеллигенции за ее отрыв от народных масс — во всем этом виден Пушкин — единомышленник декабристов, Пушкин — представитель просвещенного дворянства, сумевший высоко подняться над эгоистическими интересами своего класса. Авторский образ, образ Пушкина, с наибольшей полнотой и силой воплощает те духовные переживания, которые владели передовыми людьми страны.

Образ автора в романе «Евгений Онегин» необычен: он не только рассказывает историю и смотрит на события со стороны, но сам является другом Евгения, возможно, знает Татьяну, поэтому так сильно проявляются его чувства к героям.

В лирических отступлениях автор, не стесняясь делиться воспоминаниями, высказывает нам свои мысли. Например, в третьей главе он говорит, что может «волею небес» перестать писать стихи и увлечься прозой. В романе он выражает свое представление о сложившихся в обществе традициях. Даны описания театра, бала, деревни, семейной жизни (история матери Татьяны). Светское общество кажется искусственным, а деревня — искренней и простой. Рассказчик любит уединение и природу. Это проявляется не только в чудесных описаниях времён года, но и в следующих словах: «Цветы, любовь, деревня, праздность, Поля! я предан вам душой

».

Интересны наблюдения автора за модными общественными явлениями, например, дамские альбомы или витающая среди молодёжи хандра. Она и «знакомит» его с Евгением. Рассказчик заявляет о смежности их взглядов и судеб: «Страстей игру мы знали оба;

Томила жизнь обоих нас…».

В словах автора на протяжении всего романа прослеживается антитеза моды и старины, причём мода изначально оценивается как нечто наружное, мелкое (вещицы в доме Онегина), а после явно отрицательно: «Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка

». Со словом «мода» поэт использует эпитеты: обветшалая, самовластная. Старина, напротив, умная, милая, гостеприимная, простонародная. Однако и старина иногда описывается с сарказмом, вспомним, например, Зарецкого, который позволяет растянуть человека (на дуэли) не как-нибудь, а «по всем приданьям старины».

Следует упомянуть, что рассказчик, конечно, очень начитанный человек, в тексте присутствуют постоянные ссылки на произведения других литераторов, используются цитаты, иногда и с целью пародии. Например, в пятой главе приведена пародия на стихотворение Ломоносова.

Образ автора отличается в начале и в завершении произведения. В первых главах он часто рассказывает о молодости. Например, отходит от описания бала и вспоминает о своей любви к «прелестным ножкам». Говоря о себе, он так увлекается, что «забывает» о главном герое произведения, и потом вынужден возвращаться к повествованию о нём, спрашивая: «Что ж мой Онегин?». В финальных главах его внимание сосредоточено на действующих лицах. Своё мнение рассказчик высказывает в небольших комментариях (иногда афористичных) в конце строф.

На протяжении всего романа отличает автора чувство юмора. В тексте встречается как довольно дружелюбная ирония, так и сатира, причём и на уровне идей (суждений об обществе), сюжета (отношения к героям), формы произведения. Например, «подчиняясь» классицизму, он пишет нужное вступление, только помещает его лишь в конце седьмой главы.

Пушкин работал над романом “Евгений Онегин” много лет, это было самое любимое его произведение. Белинский назвал его “энциклопедией русской жизни”. Действительно, в этом романе дана картина всех слоев русского общества. Роман был для поэта, по его словам, плодом “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”.

Образ автора в романе создают лирические отступления. Если прочесть повнимательней, то можно увидеть, что в нем не один главный герой, а два: Онегин и Пушкин. Об авторе мы узнаем почти столько же, сколько и об Евгении Онегине. Они во многом похожи, недаром Пушкин сразу сказал об Евгении, что он “добрый мой приятель”. Пушкин о себе и об Онегине пишет:

Страстей игру мы знали оба;

Томила жизнь обоих нас;

В обоих сердца жар угас…

Автор, как и герой, устав от суеты, не может в душе не презирать людей света, мучается воспоминаниями о светлой, беспечной юности. Пушкину нравится “резкий, охлажденный ум” Онегина, его недовольство собой. Автор и его герой — это люди одного поколения и примерно одного типа воспитания: у обоих были французы-гувернеры, оба провели молодость в петербургском свете, у них общие знакомые и друзья. Даже родители их имеют сходство: отец Пушкина, как и отец Онегина, “жил долгами…”. Обобщая, Пушкин пишет: “Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть”. Поэт отмечает и свое отличие от Онегина. Онегин не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы наслаждаться природой. Пушкин умеет радоваться тому, что так наскучило, опостылело Онегину. Для Онегина любовь — это “наука страсти нежной”, у Пушкина отношение к женщинам другое, ему доступна настоящая страсть и любовь. Мир Онегина и Пушкина — это мир светских обедов, роскошных забав, балов. Петербургский высший свет автор подвергает резкой критике. Пушкину нелегко жить, гораздо труднее, чем Онегину. Онегин разочарован в жизни, у него нет ни друзей, ни творчества, ни любви, ни радости, у Пушкина все это есть, но нет свободы — его высылают из Петербурга, он не принадлежит сам себе. Онегину ничего не надо, и в том его трагедия. Пушкин сочувствует Татьяне, он пишет: “Я так люблю Татьяну милую мою”. Из-за нее он вступает в спор с общественным мнением. В одном из лирических отступлений автор раскрывает перед нами свой идеал женщины/ которая “от небес одарена воображением мятежным, умом и во лею живой, и своенравной головой, и сердцем, пламенным и нежным”. Многие лирические отступления поэта посвящены культурной жизни России. Заканчивая роман, Пушкин снова обращает взор к тем, кого любил в юности, кому остался верен сердцем.

Какими бы ни были разными Пушкин и Онегин, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый поэт был настоящим гражданином, человеком, который не был равнодушен к судьбе своей страны. Онегина же Пушкин мечтал сделать декабристом, и в этом сказалось все его уважение к своему герою.

1. Белинский о лирических отступлениях в романе.

2. Отношение автора к своему герою.

3. Образ автора в романе.

4. Сходство и отличия Пушкина и Онегина.

А. С. Пушкин работал над романом «Евгений Онегин» около восьми лет. Само произведение очень много значило для поэта. Не случайно сам автор говорил, что роман был «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». «Евгений Онегин» стал первым реалистическим произведением русской литературы. В. Г. Белинский писал о романе: «Он (Пушкин) взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию».

В романе «Евгений Онегин» есть множество лирических авторских отступлений. Они помогают нам лучше понять личность самого писателя, а также дают возможность узнать о закономерностях той исторической эпохи, в которую довелось жить и творить поэту (XIX век). Белинский не мог не обратить внимания на лирические отступления: «Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

Образ автора раскрывается в лирических отступлениях. Более того, на протяжении всего романа личность самого поэта меняется, претерпевает мировоззренческую эволюцию. Многие исследователи обратили внимание, что стиль поэта в первых и заключительных главах существенно различается. Последние главы романа показывают, что на мировоззрение Пушкина заметное влияние оказало восстание декабристов.

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где, может быть, родились вы

Или блистали, мой читатель;

Там некогда гулял и я:

Но вреден север для меня.

Сам себя Пушкин не отождествляет с Онегиным, напротив, различия в мировоззрении самого поэта и его героя несомненны. Поэт говорит о том, что они по-разному относятся к жизни, театру, природе, любви и дружбе. Разочарованный герой Онегин не похож на Пушкина, который никогда не считал свою жизнь пустой и бесцельной. Герою романа Евгению еще в молодом возрасте все надоело. «Труд упорный ему был тошен», Онегин привык праздно проводить время. Между тем сам поэт отличался иным отношением к жизни. Пушкин признавался что ему ближе всех Татьяна.

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.

В контексте такого разговора об образовании Пушкин говорит о своем герое, что он усвоил самое главное:

Онегин был, по мненью многих

(Судей решительных и строгих),

Ученый малый, но педант,

Имел он счастливый талант

Без принужденья в разговоре

Коснуться до всего слегка,

С ученым видом знатока

Хранить молчанье в важном споре

И возбуждать улыбку дам

Огнем нежданных эпиграмм.

Однако образование героя романа было весьма поверхностно. Латинский он знал ровно настолько,

Чтоб эпиграфы разбирать,

Потолковать об Ювенале,

В конце письма поставить Vаlе,

Да помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха.

Исторические произведения не привлекали Евгения, ему казалось скучным рыться «в хронологической пыли». В стихосложении он так же был слаб:

Не мог он ямба от хорея,

Как мы ни бились, отличить.

Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита,

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему

Пушкин так хорошо понимает своего героя, знает о самых потаенных его желаниях. Но вместе с тем, очевидно, что автор подчеркивает, насколько он сам не похож на Онегина:

Всегда я рад заметить разность

Между Онегиным и мной…

Как будто нам уж невозможно

Писать поэмы о другом,

Как только о себе самом.

Взгляды поэта и главного героя не совпадают. Пусть Пушкин и называет Онегина своим другом, но разница между ними бросается в глаза даже при не очень внимательном прочтении. Пушкин — оптимист и жизнелюб, ему не свойственна хандра и скука, он сам наполняет свою жизнь смыслом. Онегин пессимистичен, мрачен, не может найти себе применения, мается от скуки. Пушкин испытывает по отношению к своему герою симпатию. Но вместе с тем он не оправдывает недостатки Онегина, прямо говорит о них. Евгений рано пресытился развлечениями, а жизнь без дела тяготит его. Пушкин показывает разочарованную Натуру своего героя, относится к нему с жалостью и сочувствием. Самому поэту чуждо подобное отношение к жизни. Пушкин с восторгом относится к театрам и балам, а Онегину эти развлечения давно наскучили. Онегин тоскует в деревне, мается от пустоты жизни. А Пушкин, напротив, способен восхищаться сельской природой, с интересом наблюдает за народными обычаями. Онегина оставила равнодушным провинциальная девушка Татьяна. А Пушкин считает ее «милым идеалом», о чем восторженно говорит. В некоторые моменты, например, во время дуэли Онегина и Ленского, Пушкин полностью отдаляется от Евгения. Он не оправдывает его, не пытается найти поступку Онегину объяснения.

Между автором и главным героем, безусловно, есть и что-то общее. Они принадлежат к дворянскому сословию, получили хорошее по тем временам образование, вращались в светском обществе. Однако это лишь поверхностные характеристики. По характеру и личностным качествам Пушкин и Онегин совсем разные. Поэт говорит о том, что Евгений так и не был счастлив. И во многом виноват в этом сам. Русская хандра, которой Онегин был подвержен, сделала его несчастным человеком, потому что он отказывался от многих радостей жизни. Герой не стремится приносить пользу обществу, не готов служить людям. Это также отличает его от Пушкина, который полностью разделял идеи декабристов, думал о противоречиях общественно-политической жизни.

Пушкин показывает в романе обычного человека со всеми достоинствами и недостатками, не пытается идеализировать его. Именно это позволяет назвать роман реалистическим произведением.

Цели урока

- Обучающая

- Развивающая

- Воспитательная

— продолжить знакомство с главным

героем романа; на основании 1 главы определить

причины хандры Онегина; сопоставив героя с

автором, выяснить, почему попытки героя бороться

с хандрой окончились неудачей.

— развивать умение

анализировать текст художественного

произведения; грамотно и аргументированно

строить свои высказывания; составлять

сравнительную характеристику персонажей.

— воспитывать вдумчивого

читателя, с уважением относящегося к

поэтическому слову; воспитывать правильное

понимание смысла жизни и назначения человека.

Ход урока

Проверка домашнего задания: на основе 1 главы

романа описать один день из жизни Онегина и

ответить на вопрос, почему только один день из

его жизни в Петербурге подробно описан Пушкиным.

Объяснение нового материала. Попробуем

выяснить отношение Онегина к событиям этого дня.

Найдем ключевые слова, которые помогут нам

понять, что переживает герой на протяжении дня (в

результате в тетрадях делается следующая

запись):

Пробуждение Онегина — «всё равно».

Онегин в театре — «недоволен», «в:

рассеянье взглянул», «зевнул», «надоел».

Онегин в своём кабинете — «боясь ревнивых

осуждений, в своей одежде был педант», «он три

часа по крайней мере пред зеркалами проводил»

(попутно замечаем, что «боязнь ревнивых

осуждений» приведёт героя к трагической ошибке:

Онегин не посмеет отказаться от дуэли с Ленским

именно по этой причине).

Онегин на балу — «полусонный в постелю с бала

едет он».

Вывод: герою «всё равно», как пройдёт его день,

ему скучно в театре и на балу, только в кабинете

он «три часа» занимается своей внешностью,

видимо, это ещё не успело ему надоесть. Что же

явилось результатом подобного образа жизни? В

XXXVII и XXXVIII главах читаем (и записываем):

«…рано чувства в нем остыли

;

Ему наскучил

света шум:

Измены утомить

успели,

Друзья и дружба надоели

:»«…разлюбил

он наконец

И брань, и саблю, и свинец:»«…к жизни вовсе охладел

.

Ничто не трогало

его,

Не замечал

он ничего».

Как автор называет это состояние Онегина? Это

«русская хандра», иначе «тоскующая лень» (VIII

строфа), «душевная пустота» (XLIVстрофа). В чём же

причина «тоскующей лени», в результате чего

образовалась «пустота» в душе героя? Ответ

содержится в XXXVI строфе 1 главы. Выпишем следующие

слова и понятия: «забав и роскоши дитя»,

«блистательные победы», «вседневные

наслаждения» (поэтому и был так внимателен

Онегин к своей внешности: ведя подобный образ

жизни, необходимо безукоризненно выглядеть).

Жизнь героя «однообразна и пуста», так как

развлечения сменяют одно другое, но в ней нет

ничего, кроме развлечений! Итак, хандра —

закономерный результат жизни, потраченной на

«забавы» и «наслаждения».

Однако Онегин не сдаётся, он пытается найти

выход из состояния хандры, начинает с ней борьбу

(в тетради делается запись):

— «Онегин дома заперся, зевая, за перо взялся,

хотел писать — но труд упорный ему был тошен;

ничего не вышло из пера его».

— «Читал, читал, а всё без толку», «как женщин,

он оставил книги».

— «Два дня ему казались новы

Уединенные поля:

На третий роща, холм и поле

Его не занимали боле;

Потом уж наводили сон;

Потом уже увидел он,

Что и в деревне скука та же:».

Мы видим, что все попытки Онегина обречены на

провал. Что бы он ни делал, «хандра ждала его на

страже». Почему так, ответим чуть позже, а сейчас

обратимся ко второму действующему лицу 1 главы —

автору. Он называет Онегина своим добрым

приятелем, и у них, действительно, много общего

(находим все вместе): общий возраст, воспитание,

общие друзья, черты характера, образ жизни. Но

автор подчёркивает: «Всегда я рад заметить

разность между Онегиным и мной». В чём же эта

разница? Сопоставим отношение Онегина и автора к

жизненным событиям и явлениям (в тетрадях

делается запись):

| Автор |

Онегин |

|

| Театр |

«Волшебный край!»

«Мои богини!» |

«Балеты долго я терпел, Но и Дидло мне надоел». |

| Бал |

«Я был от балов без ума»

«Люблю я |

«Полусонный в постелю с бала едет он» |

| Деревня |

«Цветы, любовь, деревня, праздность, Поля! Я предан вам душой» «Я был рожден для |

«Роща, холм и поле Его не занимали боле» «В деревне скука та же» |

| Любовь |

«Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил» «Но я, любя, был глуп и нем» |

«Как рано мог он лицемерить»

«:рано |

| Творчество |

«И не попал он в цех задорный Людей, о коих не сужу, Затем, что к ним принадлежу» |

«Онегин: за перо взялся, Хотел писать — но труд упорный Ему был тошен; ничего Не вышло из пера его» |

Вот и ответ на вопрос, почему бесплодными

оказались попытки Онегина избавиться от хандры.

У автора есть труд, творчество, и это наполняет

его жизнь смыслом, придает ему оптимизма,

является лекарством от всех болезней:

«Прошла любовь, явилась муза:

Пишу, и сердце не тоскует

:» (LIX строфа)

Автору тоже знакомо разочарование, хандра, но

он сумел преодолеть эту болезнь. С ним всегда

рядом природа, друзья, любовь, творчество. Онегин,

жизнь которого составлена из удовольствий и

развлечений, не приучен к труду, не знает, что

такое творчество (но это пока, через несколько

лет он напишет письмо Татьяне, не уступающее по

силе чувств и совершенству формы любовной лирике

самого Пушкина). Но сейчас «неподражательная

странность» Онегина, «мечтам невольная

преданность» и «резкий, охлаждённый ум»

находят себе применение лишь в «язвительных

спорах», в «шутках, с желчью пополам», и в

«злости мрачных эпиграмм».

Вспомним, к кому из героев русской литературы

можно отнести подобную характеристику. (К

Чацкому).

Домашнее задание.

Чацкий, Молчалин, Онегин — люди примерно одного

возраста. Онегин и Чацкий — дворяне, они вполне

могли встретиться на одном из балов, приёмов.

Молчалин, как секретарь московского «туза»,

тоже мог бы оказаться там. Подумайте, какую

позицию по отношению к Чацкому и Молчалину занял

бы Онегин, как могли бы сложиться его

взаимоотношения с тем и другим. Аргументируйте

его точку зрения.

Литература: Долинина Н.Г. Прочитаем

«Онегина» вместе. Печорин и наше время: Эссе —

Л.: Дет. лит.,1985

Ответ от Ѐатмир F.C.D.M.[гуру]

создается впечатление, что главный герой романа все же не Онегин, а сам Пушкин. Он присутствует везде: и на балу, и в театре — иронически наблюдая за своим героем, и в деревне, и в убогих гостиных мелкопоместных дворян, и в саду у скамейки, на которой так и осталась сидеть Татьяна после отповеди, данной ей любимым человеком.. . Героев романа окружают друзья Пушкина: то пронесется Чаадаев, то сверкнет очками Вяземский, то послышится шум моря у ног молоденькой Машеньки Раевской — будущей княгини Волконской, то в неопубликованной десятой главе мрачной угрозой мелькнет тень Якушкина.. . И везде из-за спин видна улыбка самого Александра Пушкина. Роман был для поэта, по его словам, плодом “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”.

Об авторе мы узнаем почти столько же, сколько и о Евгении Онегине. Они во многом похожи, недаром Пушкин сразу же сказал о Евгении, что это “добрый мой приятель”. Пушкин о себе и об Онегине пишет:

Страстей игру мы знали оба:

Томила жизнь обоих нас;

В обоих сердцах жар угас.. .

Автор, как и его герой, устав от суеты, не может в душе не презирать людей света, мучается воспоминаниями о юности, светлой и беспечной. Пушкину нравится “резкий, охлажденный” ум Онегина, его недовольство собой и злость мрачных эпиграмм.

Поэт поневоле отмечает и свое отличие от Онегина. Об Онегине он пишет, что “не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить”. Пушкин, в отличие от Онегина, занимается поэзией серьезно, называя ее “высокой страстью”. Онегин не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы наслаждаться природой. Пушкин пишет: “Деревня, где скучал Онегин, была прелестный уголок”. По-разному воспринимают Пушкин и Онегин, например, театр. Для Пушкина петербургский театр — волшебный край, о котором он мечтает в ссылке. Онегин же “входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам”, а потом, едва взглянув на сцену, с рассеянным видом “отворотился и зевнул”. Пушкин умеет радоваться тому, что так наскучило, опостылело Онегину.

Для Онегина любовь — это “наука страсти нежной”, у Пушкина отношение к женщинам другое, ему доступна настоящая страсть и любовь. Мир Онегина и Пушкина — это мир светских обедов, роскошных забав, гостиных, балов, это мир высокопоставленных особ, это мир высшего общества, в который попасть далеко не просто. Читая роман, мы постепенно понимаем отношение Пушкина к светскому обществу и дворянскому классу, к которому он сам принадлежит по рождению.

Пушкину нелегко жить, гораздо труднее, чем Онегину. Онегин разочарован в жизни, у него нет ни друзей, ни творчества, ни любви, ни радости, у Пушкина все это есть, но нет свободы — его высылают из Петербурга, он не принадлежит сам себе. Онегин свободен, но зачем ему свобода? Он томится и с ней, и без нее, он несчастлив, потому что не умеет жить той жизнью, какой живет Пушкин. Онегину ничего не надо, и в том его трагедия. Если Пушкин наслаждается природой, то Онегину этого не дано, потому что он ясно видит, что “и в деревне скука та же”

Заканчивая роман, Пушкин снова обращает взор к тем, кого любил в юности, кому остался верен сердцем. Какими бы разными ни были Пушкин и Онегин, они из одного лагеря, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый поэт был настоящим гражданином, человеком, который не был равнодушен к судьбе своей страны. Многие друзья Пушкина считали, что он передал свои черты Ленскому и изобразил себя в нем. Но в лирических отступлениях Пушкин показывает ироническое отношение к Ленскому. Он пишет о нем: “Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганый халат”. Онегина же Пушкин мечтал сделать декабристом, и в этом сказалось все его уважение к своему герою

Ответ от Ѐатмир F.C.D.M.[гуру]

создается впечатление, что главный герой романа все же не Онегин, а сам Пушкин. Он присутствует везде: и на балу, и в театре — иронически наблюдая за своим героем, и в деревне, и в убогих гостиных мелкопоместных дворян, и в саду у скамейки, на которой так и осталась сидеть Татьяна после отповеди, данной ей любимым человеком.. . Героев романа окружают друзья Пушкина: то пронесется Чаадаев, то сверкнет очками Вяземский, то послышится шум моря у ног молоденькой Машеньки Раевской — будущей княгини Волконской, то в неопубликованной десятой главе мрачной угрозой мелькнет тень Якушкина.. . И везде из-за спин видна улыбка самого Александра Пушкина. Роман был для поэта, по его словам, плодом “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”.

Об авторе мы узнаем почти столько же, сколько и о Евгении Онегине. Они во многом похожи, недаром Пушкин сразу же сказал о Евгении, что это “добрый мой приятель”. Пушкин о себе и об Онегине пишет:

Страстей игру мы знали оба:

Томила жизнь обоих нас;

В обоих сердцах жар угас.. .

Автор, как и его герой, устав от суеты, не может в душе не презирать людей света, мучается воспоминаниями о юности, светлой и беспечной. Пушкину нравится “резкий, охлажденный” ум Онегина, его недовольство собой и злость мрачных эпиграмм.

Поэт поневоле отмечает и свое отличие от Онегина. Об Онегине он пишет, что “не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить”. Пушкин, в отличие от Онегина, занимается поэзией серьезно, называя ее “высокой страстью”. Онегин не понимает природы, автор же мечтает о тихой, спокойной жизни в райском уголке, где он мог бы наслаждаться природой. Пушкин пишет: “Деревня, где скучал Онегин, была прелестный уголок”. По-разному воспринимают Пушкин и Онегин, например, театр. Для Пушкина петербургский театр — волшебный край, о котором он мечтает в ссылке. Онегин же “входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам”, а потом, едва взглянув на сцену, с рассеянным видом “отворотился и зевнул”. Пушкин умеет радоваться тому, что так наскучило, опостылело Онегину.

Для Онегина любовь — это “наука страсти нежной”, у Пушкина отношение к женщинам другое, ему доступна настоящая страсть и любовь. Мир Онегина и Пушкина — это мир светских обедов, роскошных забав, гостиных, балов, это мир высокопоставленных особ, это мир высшего общества, в который попасть далеко не просто. Читая роман, мы постепенно понимаем отношение Пушкина к светскому обществу и дворянскому классу, к которому он сам принадлежит по рождению.

Пушкину нелегко жить, гораздо труднее, чем Онегину. Онегин разочарован в жизни, у него нет ни друзей, ни творчества, ни любви, ни радости, у Пушкина все это есть, но нет свободы — его высылают из Петербурга, он не принадлежит сам себе. Онегин свободен, но зачем ему свобода? Он томится и с ней, и без нее, он несчастлив, потому что не умеет жить той жизнью, какой живет Пушкин. Онегину ничего не надо, и в том его трагедия. Если Пушкин наслаждается природой, то Онегину этого не дано, потому что он ясно видит, что “и в деревне скука та же”

Заканчивая роман, Пушкин снова обращает взор к тем, кого любил в юности, кому остался верен сердцем. Какими бы разными ни были Пушкин и Онегин, они из одного лагеря, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый поэт был настоящим гражданином, человеком, который не был равнодушен к судьбе своей страны. Многие друзья Пушкина считали, что он передал свои черты Ленскому и изобразил себя в нем. Но в лирических отступлениях Пушкин показывает ироническое отношение к Ленскому. Он пишет о нем: “Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганый халат”. Онегина же Пушкин мечтал сделать декабристом, и в этом сказалось все его уважение к своему герою

Производный предлог «в отличие» пишется с конечной буквой -е. Форма предложного падежа существительного среднего рода «в отличии» имеет окончание -и. Слова «в отличии» и «в отличие» принадлежат к разным частям речи и пишутся, соответственно, по-разному. Различаем их по грамматическим признакам в определенном контексте.

Написание слова «в отличии»

Слово «отличие» обозначает предмет и отвечает на вопрос что? По этим грамматическим признакам определим, что оно является существительным. Понаблюдаем, как слово этой самостотяельной части речи изменяется в форме единственного числа:

- и.п. (что?) отличи-е

- р.п. признак (чего?) отличи-я

- д.п. присоединю (к чему?) к отличи-ю

- в.п. (что?) отличи-е

- т.п. интересуюсь (чем?) отличи-ем

- п.п. найду (в чём?) в отличи-и

В русском языке форма предложного падежа существительного единственного числа среднего рода, заканчивающегося на -ие, имеет окончание -и.

Сравним:

- окно — увидеть (в чём?) в окн-е;

- море — плавать (в чём?) в мор-е;

- пребывание — рассказать о пребывани-и;

- следствие — обнаружить в следстви-и.

В отличии слов «надевать» и «одевать» имеют значение разные приставки.

В отличии взглядов на одну и ту же проблему выражается иногда непримиримое противоречие мировоззрений людей.

К слову «в отличии» можно задать падежный вопрос:

- имеют значение (в чём?) в отличии;

- выражается (в чём?) в отличии.

Это свидетельствует о том, что рассматриваемое слово является членом предложения, который выражен именем существительным с предлогом «в».

Написание предлога «в отличие»

От существительного образуется отымённый предлог, который пишется с буквой -е. Он используется с предлогом «от» при сравнении конкретного предмета, явления или лица с чем-либо, например:

В отличие от других деревьев береза бородавчатая признана рекордсменом по очистке воздуха.

В отличие от нас Борис прекрасно плавал и нырял на достаточную глубину.

В отличие от других пернатых кукушка не вьёт гнездо.

Предлог, как слово служебной части речи, не является самостоятельным членом предложения, а входит в состав второстепенного члена, с которым употребляется в предложении.

Сочетания существительных в форме родительного падежа с рассматриваемым производным предлогом выделяются запятыми, если находятся в середине предложения и обладают интонацией обособления, например:

Младшая сестра Катя, в отличие от старшей, была не по годам рассудительной.

Стихи, в отличие от смертных наших фраз, шумят ритмически, как дерево большое (А. Кушнер).

Аналогично раздельно и с буквой «е» в конце пишутся производные предлоги:

- в течение месяца;

- в продолжение нашего разговора;

- во избежание недоразумений.

Тест

Средняя оценка: 4.8.

Проголосовало: 21

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

- Словари

- Проверка слова

- Какие бывают словари

- Аудиословарь «Русский устный»

- Словари в Сети

- Библиотека

- Каталог

- Читальный зал

- Гостиная

- Справка

- Справочное бюро

- Задать вопрос

- Правила русской орфографии и пунктуации (1956)

- Письмовник

- Класс

- Азбучные истины

- Репетитор онлайн

- Учебники

- Олимпиады

- Видео

- Полезные ссылки

- Лента

- Новости

- О чём говорят и пишут

- Ближайшие конференции

- Грамотный календарь

- Игра

- Игра «Балда»

- Викторины

- Конкурсы

- Головоломки

- Застольные игры

- Загадки

- Медиатека

- Грамотные понедельники

- Забытые классики

- Что показывают

- Реклама словаря

- Поиск ответа

- Горячие вопросы

- Правила русской орфографии и пунктуации (1956)

- Письмовник

- Справочник по пунктуации

- Предисловие

- Структура словарной статьи

- Приложение 1. Непервообразные предлоги

- Приложение 2. Вводные слова и сочетания

- Приложение 3. Составные союзы

- Алфавитный список вводных слов и выражений

- Список учебной и справочной литературы

- Авторы

- Справочник по фразеологии

- Словарь трудностей

- Словарь улиц Москвы

- Непростые слова

- Официальные документы

- Книги о русском языке и лингвистике

- Книги о лингвистике, языке и письменности

- Лингвистические энциклопедии

- Научно-популярные, научно-публицистические, художественно-научные книги о русском языке

- Наша библиотека

- Словарь языка интернета

- Словарь трудностей русского языка для работников СМИ. Ударение, произношение, грамматические формы

- Словарь Россия. Для туристов и не только

- Словарь модных слов

- Лингвокультурологический словарь. Английские литературные имена

- Проект свода школьных орфографических правил

Поиск ответа

Всего найдено: 1

Здравствуйте! Чем отличаются слова «в отличии» и «В отличие». В отличиИ от других карт, или в отличиЕ от других карт. Спаисбо

Ответ справочной службы русского языка

Предлог _в отличие_ (от кого, чего) пишется с _е: в отличие от других карт_. Существительное _отличие_ в предложном падеже с предлогом пишется с _и: В отличии их характеров нет ничего удивительного: они росли в разных семьях_.