Театрализованные игры в детском саду

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, но своему усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной является игра для становления самодеятельных форм поведения: у детей появляется возможность самим намечать сюжет, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов.

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи интеллектуального, коммуникативного, художественно — эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих способностей.

Многие авторы (Сорокина Н.Ф., Менджерицкая Д.В., Ануфриева Г.В. и др.) утверждают, что сейчас в детских садах дети стали меньше играть, особенно в театрализованные игры. Игры сворачиваются и не достигают развитой формы, что отрицательно отражается на психическом и личностном развитии детей. Для избежания этого необходимо влияние взрослых на развитие музыкально — театрализованных игр. Для того чтобы осуществить адекватные педагогические воздействия но отношению к театрализованной игре, необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представление о ее развивающем значении, о том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе.

Наблюдение за театрализованной деятельностью детей показало несоответствия уровня развития театрализованной игры их возрастным возможностям и вживило трудности у взрослых по руководству театрализованными играми, поэтому целью моей работы стало создание условий для развития театрализованной деятельности.

Понятие театрализованной игры, ее значение в развитии коммуникативных навыков у детей 4- 5 лет

С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности.

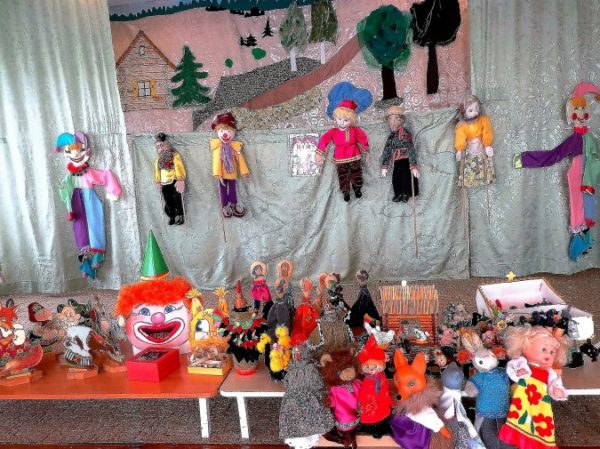

И в этом немаловажная роль принадлежит кукольному театру. Он развлекает и воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе. Для того чтобы превратить театральные занятия в увлекательный творческий процесс, необходимо органически сочетать эстетическое воспитание с развитием практических навыков работы с куклой.

Основой театрального занятия является театрализованная игра.

Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Овладение этими средствами выразительности говорит о подготовленности детей к театрализованной игре, об уровне общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него.

Театрализованная игра — это разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом игры. Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения.

Тематика и содержание театрализованной игры имеет нравственную направленность, которая заключаются в каждой сказке, литературном произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Персонажи становятся образами для подражания. Ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способностью к такой идентификации и позволяет через образы театрализованной игры оказывать влияние на детей. С удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступком создаёт у них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением.

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом удовольствие и радость. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей (литературные, музыкальные). Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональных театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.

Театрализованные игры: классификация

Дошкольники, как правило, бывают рады приезду в детский сад кукольного театра, но не меньше они любят и сами разыгрывать небольшие спектакли при помощи кукол, которые всегда находятся в их распоряжении. Дети, включившись в игру, отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Они смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки.

Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры-драматизации.

К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией, мимикой.

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который использует куклы или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя свои средства выразительности — интонацию, мимику, пантомимику.

Л.В. Артемова предлагает следующую классификацию режиссерских игр:

Настольный театр игрушек: используются самые разнообразные игрушки и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе и не создавали помех при передвижении.

Настольный театр картинок. Персонажи и декорации — картинки. Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей.

Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда книжки, ведущий демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, встречи.

Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе детьми из старых книг, журналов создаются самостоятельно.

Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные персонажи и я источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.

Л.В. Артемова также выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников.

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или несколькими пальцами проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате.

Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы надевают куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки.

Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.

В традиционной педагогике игры — драматизации относят к разделу творческих игр, в которых дети творчески воспроизводят содержание литературных произведений.

Рассматривая вопрос о театрализованной игре, необходимо раскрыть классификацию данного вида деятельности в дошкольном детстве.

Авторы Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова предлагают следующую классификацию театрализованных игр:

игры в кукольный театр:

настольный театр

театр на руке

напольные куклы

стендовый театр

верховые куклы

театр живой куклы

игры-драматизации:

инсценирование потешек

инсценирование небольших

инсценирование песен, сказок

инсценирование небольших литературных текстов

творчество детей

игры-спектакли:

драматический спектакль

музыкально-драматический спектакль

детская опера

спектакль на хореографической основе

спектакль ритмопластики

пантомима

мюзикл

театрализованное действие:

праздники

развлечения

театрализованные шоу

Данная классификация театрализованных игр позволяет разнообразить деятельность детей, обогатить и расширить театрализованные знания и умения.

Технология организации театрализованных игр

Работу по формированию театрализованной деятельности дошкольников целесообразно начинать с накопления ими эмоционально-чувственного опыта; развивать интерес и эмоционально-положительное отношение к театрализованной деятельности.

Приобщение детей к театральному искусству начинают с просмотра спектаклей в исполнении взрослых: сначала близких ребенку по эмоциональному настрою кукольных постановок, затем драматических спектаклей. В дальнейшем чередование просмотров спектаклей кукольного и драматического театров позволяет дошкольникам постепенно осваивать законы жанра. Накопленные впечатления помогают им при разыгрывании простейших ролей, постижении азов перевоплощения. Осваивая способы действий, ребенок начинает все более свободно чувствовать себя в творческой игре. В процессе совместных обсуждений дети оценивают возможности друг друга; это помогает им осознать свои силы в художественном творчестве. Дети подмечают удачные находки в искусстве перевоплощения, в разработке совместного проекта (оформительского, постановочного и др.).

Для успешного формирования творческой активности детей в театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий.

Следует осуществлять дополнительную подготовку воспитателей средствами театральной педагогики для того, чтобы они могли являться образцом творческого поведения для своих подопечных. Этого можно достичь созданием в дошкольном учреждении педагогического театра — коллектива единомышленников, объединенных общим желанием приобщать детей к театральному искусству, воспитывать азы театральной культуры. Дополнительная подготовка педагогов с использованием методов театральной педагогики должна проходить непосредственно в стенах детского сада. В результате такой подготовки, осуществляемой музыкальным руководителем, который является своеобразным координатором всей музыкально-педагогической работы в детском саду, раскрываются творческие возможности воспитателя, и дети, подражая ему, учатся творческому поведению.

Чаще всего в дошкольных учреждениях мы встречаемся с неорганизованной театрализованной деятельностью взрослых: им приходится ставить детские спектакли, не владея в полной мере искусством театра. Одиночные, стихийные представления кукольного театра, редкие выступления воспитателя в роли персонажа или ведущего на празднике не способствуют развитию театрализованной деятельности детей в силу отсутствия систематического восприятия полноценного сценического искусства. Таким образом, налицо неподготовленность большинства педагогов к руководству творческой театрализованной деятельностью детей. Кроме того, сегодня оказываются почти невозможными организованные поездки детей в театр. Педагогический театр взрослых должен взять на себя приобщение детей к театральному искусству и воспитание у них творческих качеств под воздействием обаяния творчески активной, артистичной личности воспитателя, владеющего искусством перевоплощения.

Для успешного овладения способами творческих действий в театрализованной игре необходимо предоставлять детям возможность самовыражаться в своем творчестве (в сочинении, разыгрывании и оформлении своих и авторских сюжетов). Учиться творчеству можно только при поддержке окружающих взрослых, поэтому важным моментом является систематическая работа с родителями. Объединение педагогов, детей и родителей в совместной работе но приобщению к миру творчества и театра позволяет совершенствовать педагогическую подготовленность родителей в вопросах воспитания собственных детей, способствует расширению форм сотрудничества семьи и детского сада (проведению досугов, тематических вечеров и бесед, консультаций).

Педагог должен сознательно выбирать художественные произведения для работы. Критериями отбора являются художественная ценность произведения, педагогическая целесообразность его использования, соответствие жизненному и художественно-творческому опыту ребенка, яркая образность и выразительность интонаций (музыкальных, словесных, изобразительных).

В руководстве формированием творческой деятельности детей в театрализованной игре воспитатель должен опираться на принципы гуманистической направленности (истинно гуманные отношения между взрослыми и детьми); интеграции (объединение в театрализованной игре разных видов искусства и деятельности); творческого взаимодействия взрослого и ребенка (сотворчества в художественно-эстетической деятельности).

Основными специфическими методами работы по совершенствованию творческой деятельности детей в театрализованной игре являются:

метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы художественно-творческой деятельности);

метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога);

метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо отметить, что общими методами руководства театрализованной игрой являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы.

Театрализованная игра может использоваться педагогом в любых видах деятельности детей, на любых занятиях. Наибольшая ценность игры проявляется в отражении детьми в самостоятельной деятельности впечатлений от просмотренных спектаклей, прочитанных программных литературных произведений (народных, авторских), других художественных источников (картин, музыкальных пьес и т.д.).

Для оформления детских спектаклей следует организовать специальную работу, в результате которой дети объединяются в творческие группы («костюмеров», «режиссеров», «художников» и др.). Родителей нужно вовлекать в такие виды деятельности, которые недоступны детям (техническое устройство сцены, изготовление костюмов).

Основные требования к организации театрализованных игр

Содержательность и разнообразие тематики.

Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и сюжетно-ролевые игры.

Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения игр.

Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры.

Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для игр, соответствуют возрасту и умениям детей.

Творческое развитие темы начинается с подготовки сценария игры по сюжету литературных произведений. Далее предполагается импровизация детей на заданную тему. Участники театрализованных игр должны освоить элементы перевоплощения, чтобы характер персонажа, его привычки легко узнавались всеми. Вместе с тем необходимо предоставить детям больше свободы в действиях, фантазии при изображении темы, сюжета игры.

Через театрализованную игру педагог знакомят детей с театральными жанрами (драматический театр, опера, оперетта, балет, театр кукол и зверей, пантомимой).

В младшей группе прообразом театрализованных игр являются игры с ролью. З.М. Богуславская и Е.О. Смирнова считают, что малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои возможности и значительно легче справляются со многими задачами. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых мышек или дружных гусей, они учатся, причем незаметно для себя. Кроме того, игры с ролью активизируют и развивают воображение детей, готовят их к самостоятельной творческой игре.

Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в собак, кошек и других знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. Они лишь подражают животным, копируя их внешне, не раскрывая особенностей поведения, поэтому детей младшей группы важно научить некоторым способам игровых действий по образцу. О.С. Лапутина рекомендует с этой целью проводить игры «Наседка и цыплята», «Медведица и медвежата», «Зайчиха и зайчата», а на занятиях разыгрывать небольшие сценки из детского быта, организовывать игры по литературным произведениям: «Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В. Жуковского.

Формируя интерес к играм-драматизациям, необходимо как можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие литературные произведения.

В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. Возможно использование обучающих упражнений, например «Представь себя маленьким зайчиком и расскажи о себе».

С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать простейшие сказки, используя настольный театр (сказка «Колобок»). Привлекая к играм малоактивных детей, можно драматизировать произведений, в которых небольшое количество действий (потешка «Кисонька-мурысенька»).

В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно находить способы образной выразительности. Драматический конфликт, становление характеров, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие, выразительные диалоги, простота и образность языка -все это создает благоприятные условия для проведения игр-драматизаций на основе сказок.

Наблюдая за играми старших дошкольников, Д.Б. Менджерицкая отмечала: такая игра сложнее для ребенка, чем подражание событиям из жизни, потому что в ней требуется понять и почувствовать образы героев, их поведение, выучить и запомнить текст произведения.

Сказки по-разному отражаются в играх детей: малыши воспроизводят отдельные сюжеты, старшие дошкольники — сказку целиком. У дошкольников 6-7 лет игра-драматизация часто становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для себя, как в обычной игре. В этом же возрасте становятся доступными режиссерские игры, где персонажи — куклы и другие игрушки, а ребенок заставляет их действовать и говорить. Это требует от него умения регулировать свое поведение, обдумывать свои слова, сдерживать свои движения.

Театрализованные занятия

Занятия, включающие театрализованную игру, выполняют одновременно воспитательные, познавательные и развивающие функции, ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и методы проведения должны преследовать одновременно выполнение следующих целей:

1) Развитие речи и навыков театральной исполнительской деятельности

2) Создание атмосферы творчества

3) Развитие музыкальных способностей

4) Социально-эмоциональное развитие

Содержание театрализованных занятий включают в себя:

а) Просмотр кукольных сценок

б) Театрализованные игры

в) Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок

г) Беседы о театре

д) Упражнения по формированию выразительности исполнения песенного, танцевального творчества

е) Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей

Занятия в основном строятся по единой схеме:

1. Введение в тему, создание эмоционального настроения

2. Театрализованная игра (обыгрывание стихотворений, сказок):

• действия детей с кукольными персонажами

• непосредственные действия детей по ролям

• литературная деятельность (диалоги и монологи)

• изобразительная деятельность — дети создают декорации, костюмы персонажей

• музыкальное исполнительство- исполнение знакомых песен от лица персонажа, их инсценирование, напевание.

Обогащению детей художественными средствами передачи образа способствуют этюды.

Детям предлагают изобразить отдельные эпизоды из прочитанного произведения, например, показать, как лиса строила ледяную избушку, а заяц — лубяную. В сказке об этом говорится в одном предложении, следовательно, дети сами должны продумать поведение персонажей, их диалоги, реплики, а затем — проиграть. В другом случае требуется выбрать любое событие из сказки и молча разыгрывать его. Остальные зрители угадывают, какой эпизод представлен. Благодаря таким комплексным игровым импровизациям у ребёнка постепенно развиваются художественные способности, без которых театрализованная игра лишена красок и выразительности.

Также для обучения детей средствам выразительности в театрализованных играх используются упражнения. Например, можно предложить детям произнести с разной интонацией самые привычные слова: ‘возьми’, ‘помоги’, ‘здравствуй’ (приветливо, небрежно, просяще, требовательно). Выполнение таких упражнений закономерно приводит к необходимости ознакомления детей с основными эмоциональными состояниями (радость, печаль, страх, удивление, злость) и способами их невербального и вербального выражения.

Таким образом, изучив современную психолого — педагогическую и методическую литературу, мы пришли к выводу, что театр в дошкольном детстве занимает особое место в воспитательно — образовательном процессе. При организации игр — театрализации необходимы следующие условия: создание уголка театра в каждой возрастной группе, оснащение его разнообразными видами кукольного театра, владеть методикой организации и руководства данным видом деятельности, учитывать взаимосвязь с другими видами деятельности в ДОУ.

Влияние театрализованной игры на формирование личностных компетенций ребенка-дошкольника

Важное значение в возникновении у детей игры особого рода театрализованной имеет сюжетно-ролевая игра. Особенность театрализованной игры состоит в том, что со временем дети уже не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, навеянные литературными произведениями (на героическую, трудовую, историческую тематику). Такие игры являются переходными, в них присутствуют элементы драматизации, но текст используется здесь более свободно, чем в театрализованной игре; детей больше увлекает сам сюжет, его правдивое изображение, чем выразительность исполняемых ролей.

Таким образом, именно сюжетно-ролевая игра является своеобразным плацдармом, на котором получает свое дальнейшее развитие театрализованная игра.

Оба вида игры развиваются параллельно, но ср игра достигает своего пика у детей 5-6 лет, а театрализованная у детей 6-7 лет.

Исследователи отмечают близость ср и театрализованной игры. В ср игре дети отражают впечатления, полученные из жизни, а в театрализованной игреиз готового источника (литературно-художественного). В ср игре инициатива детей направлена на создание сюжета, а в театрализованнойна выразительность разыгрываемых ролей. Деятельность детей в ср игре является ориентировочной и не может быть представлена для показа зрителю, а в театрализованной игре действие может быть показано зрителю: детям, родителям.

Не секрет, что многие дети страдают от неустойчивого внимания, испытывают трудности при ориентировке в пространстве, у них недостаточно развита познавательная деятельность, наблюдается нарушение грамматического строя речи, недостаточность фонетико-фонематического восприятия, незрелость эмоционально-волевой сферы.

Дети, склонные к тормозным процессам, проявляют в игре робость, скованность, быструю утомляемость. Детям с повышенной возбудимостью не хватает внимания, сосредоточенности.

И, как показывают практические наблюдения, особая роль в повышении умственной активности, совершенствовании речевых навыков, развитии психических процессов, повышении эмоциональной активности принадлежит театрализованным играм.

Для успешного формирования творческой активности детей в театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:

Приобщать детей к театральному искусству, начиная с просмотров спектаклей в исполнении взрослых.

Чередование просмотров спектаклей кукольного и драматического театров позволяют детям осваивать законы жанра. Накопленные впечатления помогают им при разыгрывании простейших ролей, постижении азов перевоплощения. Осваивая способы действий, ребенок начинает все более свободно чувствовать себя в творческой игре.

Педагог должен осознанно выбирать художественное произведение для работы. Вначале воспитателю необходимо выразительно прочитать произведение, а затем провести по нему беседу, поясняющую и выясняющую понимание не только содержания, но и отдельных средств выразительности. Чем меньше ребенок, тем определеннее, акцентированнее должно быть чтение, направленное на артистичность, искренность и неподдельность чувств педагога, являющихся для детей образцом эмоционального отношения к тем или иным ситуациям.

Огромную роль в осмыслении познавательного и эмоционального материала играют иллюстрации. При рассматривании иллюстраций особое внимание необходимо уделять анализу эмоционального состояния персонажей, изображенных на картинах. («Что с ним? Почему он плачет?» и т. д. ) При организации игр можно использовать фланелеграф (особенно на начальных этапах). Так, особенно эффективно использовать фланелеграф для составления сезонных сказок: например, на небе появилась тучка, из нее сыплются сестрички-снежинки, они покрывают землю белым пушистым покрывалом. Можно использовать настольный театр кукол, в котором четко фиксируются различные ситуации. Особенно много сценок можно разыграть с куклами бибабо.

Необходимо предоставлять детям возможность самовыражаться в своем творчестве (в сочинении, разыгрывании и оформлении своих авторских сюжетов).

Учиться творчеству можно только при поддержке взрослых, в том числе и родителей.

Рекомендуемые формы работы с родителями: проведение досугов, тематических вечеров «Любимые сказки», «Театральные встречи», бесед, консультаций, домашнее сочинение сказок и различных историй и их разыгрывание, совместное изготовление атрибутов, костюмов.

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста включают стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а так же время от времени возникающюю потребность в уединении. Поэтому в каждой возрастной группе должна быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а так же «тихий уголок», в котором ребенок может побыть один и «порепетировать» какую-либо роль перед зеркалом или еще раз посмотреть иллюстрации и т. д.

В группе для детей 2-4 лет должен быть уголок ряжения и игрушки-животные для театрализации сказок. В группе детей 5-7 лет более широко должны быть представлены виды театров, а так же разнообразные материалы для изготовления атрибутов к спектаклям. В целях учета поло-ролевых особенностей детей оборудование зоны для театрализованной деятельности должны отвечать интересам как мальчиков, так и девочек.

Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функцию.

Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся участниками событий из жизни людей, животных растений. Тематика театрализованных игр может быть разнообразной.

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в результате совместного анализа каждой игры.

В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям становится интересно, когда они не только говорят, но и действуют как сказочные герои.

Полезно использовать любые моменты в жизни группы для упражнений в различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, тихо, громко, быстро и т. д. ) Так у детей развивается мелодико-интонационная выразительность, плавность речи.

В театрализованной игре дети имитируют движения персонажей, при этом совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. А движения в свою очередь повышают активность рече-двигательного анализатора, «балансируют» процессы возбуждения и торможения.

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. Дети начинают чувствовать ответственность за успех игры.

Итак, театрализованная игра — один из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя!

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

В процесс театрализованной игры расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире;

Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение, стимулируются мыслительные операции;

Происходит развитие различных анализаторов;

Активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, выразительность речи.

Совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений.

Развивается эмоционально-волевая сфера;

Происходит коррекция поведения;

Развивается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, формируется опыт нравственного поведения;

Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности;

Участие в театрализованных играх доставляют детям радость, вызывают активный интерес, увлекают их.

Чем хороши театрализованные игры?

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуются у них неизменной любовью. За что? Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь.

Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость… Любимые герои становятся образцами для подражания. Ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способность к такой идентификации и позволяет через образы театрализованной игры оказывать влияние на детей. С удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Таково влияние на дошкольников как положительных, так и отрицательных образов.

Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением.

Многие темы, сюжеты предполагают борьбу, противопоставление добра и зла путем эмоциональной характеристики положительных и негативных персонажей. Дети, наряду с положительными героями, могут подражать и отрицательным, что бывает довольно часто. В театрализованных играх проблема влияния отрицательного персонажа сложнее, чем при обычном чтении литературного произведения. Возникают два вопроса: кому и как изображать негативный персонаж? Каковы последствия его воздействия? Особое значение приобретает реакция зрителей. Очень важно, чтобы они осудили плохой поступок, выразили отрицательное отношение к персонажу, совершившему его.

Отрицательный образ потеряет свою привлекательность, а значит, и влияние, если его представить так, чтобы вызвать всеобщий смех, осуждение. Но дошкольники вряд ли смогут достичь нужного для этой цели уровня выразительности. Например, передать черты злых, хитрых, жадных персонажей с достаточной иронией, гротескно. Их исполнение может и не вызвать отвращения к аморальному, а наоборот — побудить к подражанию. К тому же не всегда находятся желающие играть непривлекательный персонаж, так как многие сообразительные дети сразу же отказываются от такой роли.

Но иногда бывает и так: стремление активно участвовать в игре толкает ребенка к исполнению любой, даже отрицательной роли. Чтобы привлечь внимание сверстников к себе, он готов шутовски смешить их. Так постепенно образ как бы «прилипает» к ребенку, и, в конце концов, он начинает вызывать насмешки.

По-видимому, лучше отрицательные роли исполнять воспитателю при помощи различных кукол. Позаботьтесь, чтобы их внешность была отталкивающей. Негативную характеристику можно дополнить интонацией. Водите кукол и высказывайтесь за них так, чтобы вызвать у детей активную реакцию. Например, пусть они устраивают всяческие препятствия волку на его пути к домику, где живет бабушка Красной Шапочки.

Еще одна проблема отрицательного персонажа — последствия его поступков: волк пострадал из-за своей кровожадности («Красная Шапочка»), Ленивица — за грубость, жадность, наглость («Двенадцать месяцев»). Но может быть, иногда следует прибегать к приему творческого изменения концовки, особенно если она трагична. Отрицательных героев можно перевоспитать при активном участии детей. Только разок подайте им такую мысль, пример — и увидите, как они будут творить добрые дела.

Вместе с тем нужно учить детей объективно оценивать свои поступки и не просто подражать положительному, но и контролировать свое поведение. Однако не стоит акцентировать на этом внимание сверстников, заострять всегда болезненный момент самокритики.

Каждый образ, созданный ребенком, неповторим. В нем сливаются его характерные черты с особенностями личности малыша, его манерой держаться, выражать себя. Если они не совпадают, дети-зрители своими репликами подсказывают «артисту», как ему следует исполнять роль, чтобы еще больше походить на персонажа. Таким образом, ребенок незаметно для себя как бы присваивает положительные качества персонажа.

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворить разносторонние интересы детей.

Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных математических представлений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.

Образное, яркое изображение социальной действительности, явлений природы знакомит детей с окружающим миром во всем его многообразии. А умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется.

Художественная выразительность образов, комичность персонажей усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых они участвуют.

Если детям создать условия для самостоятельных театрализованных игр, они смогут подражать игровым образам, общаясь друг с другом. Во время подготовки и разыгрывания спектакля разговаривать с детьми нужно всегда вежливо и ласково. Следите, чтобы и они так же обращались друг с другом, помогали, проявляли настойчивость, терпение в реальной действительности.

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом оформление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, декораций развивает их вкус, воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое влияние театрализованных игр может быть и более глубоким: восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. В этом смысле театрализованные игры приравниваются к подвижным играм, так как дети в них не столько зрители, сколько активные участники.

Опыт работы по организации театрализованной игры в средней группе

Изучив психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме организации театрализованных игр с детьми дошкольного возраста, мной был разработан план работы по данному направлению в условиях детского сада.

Во — первых, необходимо создать центр театрального искусства в группе, пополнить его различными видами кукольного театра, учитывая возраст детей, а также определить место для костюмерной и гримерной.

В средней группе рекомендуется использовать следующие виды кукольного театра:

— Пальчиковый: на один палец, на два пальца. Наличие данного вида кукольного театра в двух вариантах позволяет решать задачи по развитию мелкой моторики руки, согласованности движений пальцев рук. Одновременно эта работа является фундаментом для плавного перехода к обучению приемам кукловождения рукавичкового кукольного театра.

— Рукавичковый (без большого пальца). Наблюдение за играми в кукольный театр с использованием рукавички с большим пальцем показало: ребенок не может сконцентрировать свое внимание на движении куклы и сопровождение персонажа репликами, т.к. отвлекается на движения большого пальца. При изготовлении кукол рукавичкового театра мной было учтено данное условие для большей эффективности работы по организации театрализованной игры.

При организации театрализованных игр с использованием пальчикового и рукавичкового театра необходимо иметь в наличии ширмы трех видов: настольная (высота занавеса 25 см), напольная (высота занавеса 70-80см, дети располагаются на стульях), напольная (высота занавеса 1м, дети играют стоя, рука с куклой чуть согнута в локте).

— Настольный плоскостной (изображение персонажа на каждой стороне фигурки), настольный театр игрушки.

Начинать работу в средней группе я рекомендую с использованием данных видов кукольного театра, т.к. ребенок полностью контролирует движение куклы, сопровождает персонажа словом. А возможность видеть лицо фигурки позволяет начинающему артисту лучше овладеть приемами кукловождения настольного театра: ребенок не заглядывает на другую сторону куклы, играет «для себя»; такой прием помогает артистам взаимодействовать друг с другом, не отвлекаясь на зрителей. На первых занятиях по театрализованной деятельности дети передвигали куклы настольного театра под знакомое музыкальное сопровождение. Данный прием позволил детям ориентироваться на условной сцене, взаимодействовать друг с другом, не сталкиваться между собой, усвоить основные правила кукловождения. Затем отрабатывались приемы вхождения в диалог по сюжету знакомой сказки небольшого содержания по схеме «вопрос-ответ», разыгрывались этюды и упражнения на развитие коммуникативных способностей и формирование основных видов эмоций, передачи мимики и жестов персонажа. В реализации данных задач необходимы следующие виды кукольного театра:

— Маски, маски-шапки, масочный нагрудный.

Разыгрывая небольшие сценки, не связанные общим сюжетом, а также сказки по канве художественного произведения дети перевоплощаются в образ выбранного персонажа и передают характерные особенности своего героя (в зависимости от уровня развития умений и навыков в театрализованной деятельности). Для большей эффективности работы с данными видами театра необходимо организовать костюмерную, обогащенную различными видами костюмов; гримерную с набором театральных атрибутов (носы, бороды, парики и др.). При разыгрывании сюжета литературного произведения методическим фундаментом выступает схема работы над сказкой.

— Кулачковый, тростевой, ложковый. Все три вида кукольного театра по приемам кукловождения тождественны: при обучении детей играть с куклами кулачкового (прячется кулачок), тростевого (кукла на палочке – трость), ложкового (в основе деревянная ложка или лопаточка) необходимо учитывать уровень развития мышечной массы кисти, предплечья, плеча, т.к. организация игры предполагает использование напольной ширмы. В начале работы с этими видами кукольного театра используется напольная ширма с занавесом 70-80 см, дети-артисты располагаются на стульях. Дополнительно проводятся игры и упражнения на развитие физических качеств: силы, ловкости, быстроты.

При достижении определенных результатов (дети уверенно манипулируют куклами на уровне ширмы, вступают в диалог и поддерживают его, передают образ героя яркими интонациями) можно начинать работу на ширме с высотой занавеса 1м (дети-артисты располагаются стоя). Такой вариант ширмы позволяет увеличить объем действий, сюжетных линий, смены декораций. Также на втором этапе работы с куклами на трости изменяется и сама кукла: она становится подвижной при помощи дополнительного гапита к руке (лапе). Этот вариант куклы дает возможность подготовить детей к усвоению приемов кукловождения театра «би-ба–бо».

— Кукольный театр «би-ба–бо».

На сегодняшний день этот вид кукольного театра наиболее широко представлен в ассортименте фабричного производства. Куклы «би-ба-бо» на первом этапе дополнены тростью для головы; это облегчает руководство театрализованными играми, т.к. у детей сформированы навыки кукловождения кукол на трости. На протяжении всего этапа с детьми отрабатываются простейшие приемы работы с куклой:

передача ходьбы куклы без ширмы, на ширме, бег

повороты головы персонажа

наклоны в заданном направлении

взаимодействие с другими героями.

Для того чтобы ребенок научился управлять куклой «би-ба-бо» в полном объеме, используются упражнения с перчаткой: на указательный палец фиксируется голова куклы, остальные пальцы изображают руки (лапы) персонажа. Такой прием позволяет ребенку научиться владеть куклой «изнутри», а впоследствии легко применить полученные навыки в игре с куклой «би-ба-бо». На втором этапе работы куклы театра «би-ба-бо» усложняются: основа вождения куклы остается та же, а подвижной частью становится рот, который приводится в действие при помощи лески.

Для дальнейшей работы по развитию знаний, умений и навыков через театрализованную игру посредством кукольного театра мной изготовлены следующие виды кукол:

Планшетный малый

Планшетный большой

Напольные куклы

Данные виды кукольного театра используются в средней группе самим педагогом в качестве сюрпризного момента на занятиях, в режимных моментах, в кукольных спектаклях с детьми старшей и подготовительной групп. Детям очень нравится играть с планшетными куклами в свободной игровой деятельности, придумывать небольшие истории, разыгрывать сюжеты знакомых сказок, потешек. Управление данными куклами для детей 4-5 лет является сложным процессом, требующим сформированности основных приемов кукловождения, высокого уровня развития плечевого пояса.

Все вышеперечисленные виды кукольного театра необходимо изготавливать с учетом всех санитарных норм; куклы должны быть эстетически оформлены и расположены в центре театрального искусства в соответствии с их назначением.

Дети средней группы в свободное время самостоятельно разыгрывают любимые сказки, сочиняют истории от первого лица, а также сказки- придумки.

На занятиях по театрализованной деятельности отрабатывались умения эмоционально передавать образ выбранного персонажа: использовать интонацию, мимику, жесты, характерные особенности походки и др.

При помощи театральных атрибутов костюмерной и гримерной группы разыгрывают знакомые, небольшие по содержанию, сказки, потешки «Колобок», «Репка», «Два веселых гуся», «Солнышко и дождик»).

Дети нашего детского сада часто посещают театр, смотрят детские спектакли, знакомятся с театральными профессиями, узнают о том, что делают участники театрализованного действия (актеры, режиссер, гример, костюмер, осветитель и др.). Полученные знания дети используют в разных видах деятельности — игровой, изобразительной, также разыгрывают сценки на закрепление правил поведения в театре Работа по ознакомлению детей с театром и формированию знаний о нем, кроме приобщения детей к одному из прекрасных древнейших видов искусства, способствует умственному, эстетическому и нравственному воспитанию.

Заключение

Таким образом, изучив современную психолого — педагогическую и методическую литературу, мы пришли к выводу, что театр в дошкольном детстве занимает особое место в воспитательно — образовательном процессе. При организации игр — театрализации необходимы следующие условия: создание уголка театра в каждой возрастной группе, оснащение его разнообразными видами кукольного театра, владеть методикой организации и руководства данным видом деятельности, учитывать взаимосвязь с другими видами деятельности в ДОУ.

Дети 4-5 лет способны самостоятельно организовывать театрализованные игры, использовать средства выразительности, владеть приемами кукловождения при игре в настольный театр. К концу года дети средней группы овладели техникой управления куклами различных видов театра, научились внимательно слушать своего партнера, вовремя подавать реплики, сочинять небольшие сказки, в которых сопровождают кукол песенкой. Через театрализованную игру дети освоили:

Невербальные средства общения (жесты, мимику, движения)

Речь детей стала более связной, выразительной, обогатился словарный запас, уровень коммуникативных способностей стал выше по сравнению с началом года

Дети научились выражать свои эмоции и понимать чувства других.

У детей появился интерес к театру как к виду искусства.

Список используемого материала:

1. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:пособие для работников дошкольного учреждения-М.: ТЦ Сфера, 2001 г.

2. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду6 «школьная пресса» -2000 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«Нижнекамский

педагогический колледж»

КОМПЛЕКТ

ТЕСТОВ

для оценки

результатов освоения ПМ 02 Организация различных видов

деятельности и общения детей

МДК.02.01.

Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей

раннего и дошкольного возраста

Основной

профессиональной образовательной программы СПО

2016

год

Уровень А.

А1. Важнейшее

условие для развития сюжетно-ролевых и режиссерских игр детей:

a)

создание игровой ситуации

b)

предоставление игрушек и их заместителей

c)

создание индивидуального пространства

d)

предварительная работа с детьми

А2. Обучение в дидактических

играх основывается на автодидактизме-это:

a) непреднамеренное

обучение

b)

саморегуляция в обучении

c)

самоконтроль в обучении

d ) самостоятельное обучение

А3.

В каком возрасте должна преобладать

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками по ФГОС

ДО:

a) в

младенческом (2мес-1 год)

b ) в раннем

возрасте (1-3 года)

c ) в

дошкольном возрасте (3-5лет)

d) в

дошкольном возрасте (3-8лет)

А4. «Игра- это искра, зажигающая в

детях огонёк пытливости»

a) А.С.Макаренко

b) И. Байер

c) В.А.

Сухомлинский

d) Л.С.

Выготский

А5. Дети

«дерижируют» замыслами партнёров по игровой деятельности:

a) «СОЧИНИТЕЛИ»

b) «ИСПОЛНИТЕЛИ»

c) «РЕЖИССЁРЫ»

d)

«ДЕРИЖЕРЫ»

А6.

Сюжет игры — это:

a) игровые действия;

b) отношение к тому событию, которое разыгрывается;

c) сфера действительности, которая воспроизводится детьми

d) средство реализации действий и главный компонент игры

А7.

Игры, возникающие по инициативе взрослого:

a) самостоятельные сюжетные игры;

b) театрализованные игры;

c) дидактические игры.

d) творческие игры

А8. В

какую категорию входят подвижные игры:

a) творческие

b) режиссерские

c) игры с правилами

d) игры — забавы

А9.

Совместные режиссерские игры возникают:

a) в

раннем возрасте

b) в школьном возрасте;

c) в младшем дошкольном возрасте

d) в старшем дошкольном возрасте.

А

10. Вид

строительного материала:

a)

природный;

b)

подсобный;

c)

специально- созданный

d) все вышеперечисленные

А

11. Дидактические материалы по сенсорному воспитанию были созданы:

a) Ф.Фребелем;

b) Е.И. Тихеевой;

c) М. Монтессори

d) А.П.Усовой

А

12. Система

дидактических игр в советской педагогике была создана:

a) в 70- х г.

b) в 50-х г.

c) в 40 – х г.

d) в 60-х г

А 13.

Вид дидактической игры:

a) игра с водой;

b) настольно — печатная игра.

c) игра — драматизация

d) игра- инсценировка;

А

14. Ведущая деятельность дошкольников в ДОО:

a) продуктивная

b) ООД

c) игра

d) труд

А

15. Игра с песком — это:

a) творческая

игра

b) подвижная игра

c)дидактическая игра

d) игра с природным материалом

А

16. К

какой игре относится «КОНСТРУКТОР»:

a) игра со строительным материалом.

b) игра- забава;

c) сюжетно- ролевая;

d) дидактическая игра

А

17. Сюжетно – ролевая игра это-

a) это игра обучающая, которая создается взрослыми в целях

воспитания и обучения детей

b) это игра, в которой ребенок самостоятельно продумывает свои

действия, принимая на себя образы и роли

c) игра, в которой роли и развитие сюжета передается игрушками

d)игра, в которой удовлетворяется потребность растущего ребенка в

движении

А

18. К какому виду игр по классификации (С.Л.Новоселовой) относится игра со

строительным материалом

a) игры с правилами

b) творческие

c) игры — забавы

d) сюжетно — отобразительные

А 19. Основа сюжетно – ролевой игры:

a) последовательность и связь игровых событий

b) предмет игрового изображения

c) воображаемая ситуация

d) действия игрового замещения

А 20. Первый этап развития сюжетно- ролевой игры

(по Д.Б.Эльконину)

a) объединение

по 2-3 человека;

b) количество участников увеличивается до 5-6 человек;

c) дети охотно играют со взрослыми

d) продолжительность игры увеличивается, сюжеты становятся

разнообразными

А 21. Игры, возникающие

по инициативе ребенка (детей):

a) обучающие;

b) досуговые;

c) развивающие

d) самостоятельные

А 22.

Что является главным компонентом в режиссерской игре:

a) движение

b) внимание

c) мимика

d) речь

А

23. Роль в игре — это:

a) игровая позиция

b) взаимодействие между детьми;

c) образ поведения;

d) последовательность действий

А 24. Назовите основную образовательную область для

дидактической игры по ФГОС

a) социально – коммуникативное развитие

b) познавательное развитие

c) речевое развитие

d) физическое развитие

А 25. Разыгрывание в лицах — сказок, рассказов,

сценок — это:

a) игры со строительным материалом;

b) дидактические игры;

c) театрализованные

d)игры — забавы

А 26. Самый

распространенный вид конструирования:

a) конструирование по заданной теме;

b) по образцу

c) по собственному замыслу;

d) по условиям

А 27. Кто

из педагогов разработал систему дидактических игр:

a) Ф.Фребель

b) Е.И. Тихеева

c) М.Монтессори

d) К.Д.Ушинский

Ключ

уровень А

|

А1 |

А2 |

А3 |

А4 |

А5 |

А6 |

А7 |

А8 |

А9 |

А10 |

А11 |

А12 |

А13 |

А14 |

А15 |

А16 |

А17 |

А18 |

А19 |

А20 |

А21 |

А22 |

А23 |

А24 |

А25 |

A26 |

A27 |

|

c |

a |

b |

c |

c |

c |

c |

c |

d |

d |

c |

d |

b |

c |

d |

a |

b |

b |

c |

c |

d |

d |

a |

b |

c |

b |

a |

Уровень В.

В 1. Специально

изготовленный предмет, предназначенный для игры и обеспечения игровой

деятельности взрослых и детей – это………. .

В 2. Перечислите

структуру дидактической игры

В 3. Назовите структурные компоненты сюжетно – ролевой игры

В

4.Заполните пропуски: Игра -……….вид……………в дошкольном

возрасте.

В 5. Анализ игровой деятельности

осуществляется по 7 критериям, перечислите их

В

6. Ведущим методом экспресс-диагностики игровой

деятельности является………….. Воспитатель осуществляет ……………за самостоятельными

играми детей. Результаты …………….за поведением ребенка ……………..при помощи …………………карты.

В

7. Назовите

классификацию дидактических игр

В 8. Перечислите

последовательность этапов руководства при подготовке к проведению дидактической

игры: А) выбор игры в соответствии с дидактическими задачами,

Б)

определение количества играющих

В) подготовка игрового оборудования

Г)

выбор места дидактической игры в педагогическом процессе

Д) определение времени

Е)

продумывание усложнений дидактической задачи

В 30. Для детей — «……………» наиболее интересен

процесс создания игровых образов, управления персонажами. Для этого они

используют разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию,

комментирующую речь. Создаваемые образы выразительны, отличаются интересными

репликами. (Режиссеры, сочинители, исполнители)

В 39.

При мониторинге для выявления круга общения детей в игре используется………. ?

В

44.

В

45.

В

46.

В 47.

В 48.

В 49.

В

50.

Ключ

уровень В.

|

В 1 |

Игрушка |

|

В 2 |

Дидактическая |

|

В 3 |

Сюжет, |

|

В 4 |

Ведущий, деятельности |

|

В 5 |

1 |

|

В 6 |

Наблюдения, фиксируются, диагностической |

|

В 7 |

Словесные, предметные, настольно — печатные |

|

В 8 |

А,Д,Г,Б,В,Е |

|

В 9 |

1.А,В,Г |

|

В 10 |

Игры с бегом, прыжками, с лазаньем, с метанием. |

|

В 11 |

Двигательные, сенсорные, конструктивные |

|

В 12 |

Содержание, динамика, оформление, качество |

|

В 13 |

Предмет, |

|

В 14 |

Разыгрывание |

|

В 15 |

Раннем, |

|

В 16 |

речь |

|

В 17 |

А,Б,Д,Е |

|

В 18 |

Сюжетно — ролевых |

|

В 19 |

Игры с |

|

В 20 |

Ролевое |

|

В 21 |

Наводящие |

|

В 22 |

Конструктивные |

|

В 23 |

Предопределенность сюжета текстом произведения |

|

В 24 |

роль |

|

В 25 |

Развитие |

|

В 26 |

Б, А, В, |

|

В 27 |

Познавательное |

|

В 28 |

— обогащение |

|

В 29 |

«режиссеров» |

|

В 30 |

«исполнителей» |

|

В 31 |

«сочинителей» |

|

В 32 |

социальной |

|

В 33 |

Рисование, |

|

В 34 |

Теория решений |

|

В 35 |

Утро, |

|

В 36 |

Д.Б. |

|

В 37 |

дошкольного |

|

В 38 |

умениями |

|

В 39 |

Метод одномоментных срезов |

|

В 40 |

наблюдение |

|

В 41 |

|

|

В 42 |

|

|

В 43 |

|

|

В 44 |

|

|

В 45 |

|

|

В 46 |

|

|

В 47 |

|

|

В 48 |

|

|

В 49 |

|

|

В 50 |

Уровень

С.

С 1. Педагогическая

ситуация

К Кириллу (7 лет) пришел в гости Андрюша (6 лет). Мальчики увлеченно играют уже

целый час в новую настольно-печатную игру «Золотой ключик» (типа «Лабиринт»),

которую принес Андрей.

Мама раздраженно кричит на сына: «Кирилл, тебе уже скоро в школу, а ты все как

маленький, играешь целыми днями. Лучше бы считать научился!»

«Я умею!» — обиженно отвечает Кирилл и продолжает играть.

1. Как вы

думаете, права ли мама, которая не придает особого значения дидактической игре?

Обоснуйте свой ответ. (В чем обучающая задача этой игры?)

2. Прав ли

Кирилл, когда сказал, что умеет считать? Смог бы он без навыка счетной

деятельности осуществлять игровые действия?

С 2.

Педагогическая ситуация

Лена (2 года 8

мес.) принесла в группу новую игрушку — красивого котенка. На прогулке Юра

выхватил игрушку у девочки, несмотря на её протесты, повертел в руках и бросил

в лужу. Лена горько заплакала, прижимая к себе испачканного котенка.

Объясните

возможные причины поведения Юры? Какие особенности малышей следует учесть педагогу,

чтобы правильно среагировать на происшедшее?

С 3. Педагогическая

ситуация

Ребенка, входящего

утром в группу, воспитатель, поздоровавшись, приглашает к столу, где лежат

специально приготовленные картинки или предметы. Проведя запланированный разговор

о них, педагог интересуется: «Во что ты хочешь поиграть?» либо

«Чем ты хочешь заняться?». Выслушав желание ребенка, воспитатель либо

одобряет выбор, либо советует поиграть во что-то другое. Например, Сережа

захотел взять самосвал, но им уже играет Дима, и взрослый предлагает взять

машину для перевозки молока.

Выскажите

свое мнение о подобных утренних диалогах. Не лучше ли предоставить ребятам

свободу выбора занятий по интересам? Аргументируйте свое мнение.

С

4. Педагогическая ситуация

Трое детей бегают

по участку, наталкиваясь на своих товарищей и падая после столкновения. На

замечание воспитателя они отвечают, что они автомобили, на дороге авария.

Какой

должна быть реакция педагога:

—

запретить играть,

—

переключить внимание детей на другую игру,

—

продолжить эту игру вступив в неё?

Есть ли у

вас другие предложения?

С 5. Педагогическая ситуация

К детям подошел

Андрей: «Возьмите меня играть в поезд!?»

— Нет, поезд уже

отходит от станции, и мы никого не принимаем, — ответили «пассажиры».

Мальчик поспешил к

другой группе.

— Можно мне с

вами?

— Нет, нас и так

много, — ответили дети.

Андрею одному было

скучно, и он пошел к группе детей, играющих в настольный хоккей.

— А можно и мне

поиграть?

— Нет, — ответили

ему мальчики, — мы сами хотим играть.

Мальчик, опустив

голову, медленно отходит от детей, останавливается у окна и ждет, когда за ним

придут родители.

Определите,

почему Андрей остался один? Как поступить воспитателю в данной ситуации?

С 6. Педагогическая

ситуация

Мальчики

собирались играть в пограничников и принялись распределять роли.

— Чур,

я командир, — сказал Миша.

— Ты

вчера командовал! Ты и так всегда командир, — недовольны ребята.

—

Подумайте, дети, как поступить, чтобы никому не было обидно, — обратился к

воспитанникам педагог.

Какие приемы, помогающие справедливо разрешить подобные споры, вы будете

использовать в своей практике?

Какие

правила распределения ролей в игре доступны дошкольникам?

Как

вы относитесь к желанию Миши быть командиром? Какие черты личности проявляются

у него? Нуждается ли он в коррекции?

С 7. Педагогическая

ситуация

Известно, что

уборка игрушек доставляет много хлопот взрослым и дети выполняют ее без

желания. Приобщать к этому малышей лучше всего при помощи игры.

—

Машины уже все перевезли, что нужно? Еще немного осталось? Ну вот, теперь все

перевезли, пора им в гараж. Здесь на полке у них гараж. «Ду-ду-ду… — поехали в

гараж».

Какие

еще игровые приемы помогут навести порядок в игрушечном хозяйстве?

Как

в зависимости от возраста детей усложняются приемы и требования к

воспитанникам?

С 8. Педагогическая

ситуация

Коля (3 года)

мешает сверстнику Саше играть. Он отбирает у него игрушки.

Первая

воспитательница говорит ему, что он плохой и жадный мальчик.

Вторая воспитательница

обращает внимание Коли на то, как хорошо играл Саша. Затем она посоветовала

играть вместе, сказав, что вдвоем будет веселее и интереснее.

Проанализируйте

действия воспитателей.

С 9. Педагогическая

ситуация

Перед началом

игры, по условию которой надо было разбиться на пары, воспитатель поставил Нину

в пару с новой девочкой Аней и шепнул ей, что Аня робеет и надо ей помочь, так

как она плохо знает игру. Нина встала в пару с Аней и стала старательно

выполнять правила игры, показывая новенькой необходимые движения.

Воспитатель

похвалил Нину. На другой день в играх Аня старалась выполнять игровые действия

так же хорошо, как Нина.

Какие

качества личности воспитываются у детей в данной ситуации? Проанализируйте

действия воспитателя.

С 10. Педагогическая

ситуация

Прежде чем

предложить детям строить улицу, воспитатель одной группы повел их на экскурсию.

Во время экскурсии

воспитатель обратил внимание детей на постройки домов разных видов, их

пропорции, указал на расположение окон, балконов, дверей, карнизов, ознакомил с

проезжей частью улицы, тротуарами, бордюрами и т.п.

Воспитатель другой

группы такой предварительной работы не провел, а сразу предложил детям начать

постройку.

Дети,

какой группы выполнили работу более правильно?

В какой группе

постройки будут разнообразными и интересными?

С

11.

Педагогическая ситуация

Миша

(3 г. 8 мес.) проявляет настойчивость при сооружении высокого дома, ищет

необходимые материалы и способы их соединения. « Мне нужно высокий. Знаю как:

взять один большой», берет кирпич и надстраивает стену. Возле дома строит

лавку: «Вот какой высокий. А вот маленькая скамейка. Вот еще одна. У бабы Нины

возле дома две скамейки (сдвигает две лавки). Большая, как в метро».

1. На что

направлен поиск мальчика?

2. Что

явилось источником этого поиска?

3. В чем

заключается функция воспитателя в этом примере?

4. Какой вид деятельности

по форме организации здесь представлен?

С

12.

Педагогическая

ситуация

Дима (3 г. 10

мес.), сложив гриб, с гордостью продемонстрировал его взрослому: «А я вот что

сделал!». Попытка сделать самолет не увенчалась успехом, и мальчик обратился за

помощью к взрослому. Воспитатель подсказал как следует разместить крылья. После

нескольких попыток мальчик сложил самолет и с радостью заявил: «Я сделал

самолет. Вот! Я могу и мишку сделать, и цыпленка тоже. Все могу!»

1. Какие

подходы к организации игры использовал воспитатель?

2. Какие

процессы стимулируется у ребенка в данном примере?

С

13.

Педагогическая

ситуация

Дети играю в игру

«Собери фигуру». Алена (4 г. 1 мес.) собирает синие круги в соответствии с

обозначениями своей карточки. Миша (4 г. 3 мес.) тоже пытается взять синий

круг. Алена рассмотрев, что изображено на карточке мальчика, говорит ему: «Ты

не так. Смотри, как надо, — указывает на его карточку и продолжает: — Это не

твое. Вот тебе», — дает ему синий квадрат. Продолжая собирать свои фигуры, Алена

наблюдает за деятельностью Миши. «О! Опять не так! Смотри, видишь, как надо?» —

снова помогает ему. Дальше Миша сам обращается к Алене: «Вот это? Да?».

1. Какие

действия со стороны педагога, наблюдавшей эту ситуацию, должны быть?

2. Какая

форма обучения прослеживается в этой ситуации?

3. Какие

психические и психологические качества развиваются при таком взаимообучении?

С

14.

Педагогическая

ситуация

В среднюю группу детского сада недавно

поступил Сережа (4 года). До этого в детский сад он не ходил. После игры с машинкой

оставил ее посередине комнаты.

1.Как

должен поступить педагог в данной ситуации?

2.Сформулируйте

три наиболее эффективных приема по отношению к данной ситуации.

С

15.

Педагогическая

ситуация

Лена (3 года 5 мес) под

руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, укачивать и укладывать ее в

кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только по указанию мамы и в

ее присутствии.

Мама Нины (3 года 6 мес),

показывая девочке способы действия с куклой, обращает внимание дочери на

то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою дочку. Она

говорит, что так поступают все мамы.

Предлагая Нине поиграть

одной, она просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая

мама.

Рассмотрев данные ситуации,

определите, у кого из детей скорее сформируется игра как деятельность.

С

16.

Педагогическая

ситуация

Известно, что игры дошкольников

по содержанию, структуре и организации постепенно изменяются. Однако замечено,

что некоторые дети старшего дошкольного возраста, недавно поступившие в детский

сад, играют более примитивно, чем младшие по

возрасту дети, которые посещали детский сад давно.

Чем можно объяснить такое

явление? Дайте психологическое и педагогическое обоснование.

С

17. Педагогическая

ситуация

Воспитатель внесла

в группу новый строительный конструктор. Вова (5 лет) большим удовольствием начал

раскладывать детали конструктора.

– Что ты хочешь

построить?– спросил педагог

– Что…что

получится,– ответил Вова.

– Как?

– Буду строить из

кубиков и кирпичиков.

Начинает строить.

Поставил кубики, на них кирпичики.

– Нет, я лучше

ракету построю…

Укладывает кубики

один на другой. Столбик качается. Пытается держать рукой, но вся конструкция

рухнула. Он уходит, оставляя груду строительных деталей.

Воспитатель

говорит: «Попробуй еще раз». Снова неудача.

Как оценить действия педагога? Что должна

сделать воспитатель, прежде чем дать ребенку строительный конструктор?

С

18.

С

19.

С

20.

С

21.

С 22.

С 23.

С

24.

С

25.

Ключ

уровень С.

|

С 1 |

1. Поведение мамы в этом случае не адекватно, она не права в своих 2. Возрастные |

|

С |

1. Недостаток 2. 3. Нет |

|

С 3. |

|

|

С 4. |

1. Если |

|

С 5. |

1. 2. 3. Учитель должен был спросить пересказ, если уж ученик решил |

|

С 6. |

Обещание: |

|

С |

“Весёлая |

|

С |

Празднование |

|

С 9. |

Семья, |

|

С 10. |

«Трудности |

|

С |

Классное Примеры Целью классного руководства является формирование ценностных ориентации Задачей классного руководства является Классное руководство учителя состоит не |

|

С |

Классный час – это форма воспитательной работы в Примеры Классный Классные Формы и |

|

С |

Коллективное творческое дело — особый способ организации жизнедеятельности Примеры Основной источник изучения методики организации Принято |

|

С 14. |

Классный руководитель – непосредственный и это педагогический работник, в чьи Примеры Классный руководитель является руководителем Формирует классный актив, его самостоятельность. Держит оперативную |

|

С 15. |

Родительское Примеры Главным его предназначением являются Родительские собрания проводятся и для того, |

|

С 16. |

Жеребьевка, |

|

С 17. |

Различного |

|

С 18. |

«Режим |

|

С 19. |

— — — — — — — — — |

|

С |

«Адаптация первоклассников»; |

|

С 21. |

1. Ознакомиться с государственными документами, определяющими 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |

|

С 22. |

1. Этап 2. Этап 3. Этап 4. Этап 5. Этап 6. Этап |

|

С 23. |

1. Определение 2. Формулировка целей и задач родительского собрания. 3. Сценарий 4. Определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов 5. Приглашение родителей и других участников собрания. 6. Оборудование и оформление места проведения родительского 7. Проведение собрания. |

|

С 24. |

1. 2. 3. Развивающая. |

|

С 25. |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |

Инсценировка художественных произведений с детьми

дошкольного возраста.

План.

1.

Роль инсценировки в воспитании и развитии детей дошкольного

возраста.

2. Виды

инсценировок, их характеристика.

3. Подготовка

инсценировок с дошкольниками.

1.Роль инсценировки в воспитании и

развитии детей дошкольного возраста.

ИНСЦЕНИРОВКА (от лат. in-на и scaena — сцена) — переработка

повествовательного (прозаического или

поэтического) произведения для театра. Имеет форму пьесы с логично построенным

действием. Инсценируются, как правило, наиболее популярные, имеющие большой

успех у читателя произведения. Инсценировка может быть сделана самим писателем.

Однако чаще

авторами инсценировок являются другие лица. В том случае, когда

инсценировка значительно отличается от подлинника, она является самостоятельной

пьесой, написанной «по мотивам» данного произв. Бывают также произвольные

модернизированные переделки, далёкие от литературного первоисточника. Огромное

значение имеет инсценировка для театральной деятельности связанной с развитием

и воспитанием детей. Воспитательные возможности инсценировок огромны: их

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка.

Участвуя в них, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии –

через образы, краски, звуки, музыку,

Умело поставленные

вопросы побуждают думать,

анализировать, делать

выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,

собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется

звуковая культура речи, её интонационный строй, улучшается диалогическая речь,

её грамматический строй. 1.«На детей большое влияние оказывают игры –

драматизации по текстам литературных произведений».

.

1. Г.М. Лямина. Воспитание детей в средней группе детского

сада. М.

Просвещение. 1977г. с.61

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких

переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям.

Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. « В процессе

этого сопереживания, — как отмечал психолог и педагог, академик Б. М. Теплов, —

создаются определённые отношения и моральные оценки, имеющие несравненно

большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые ».

Таким образом, инсценирование это важнейшее средство развития у дошкольников

эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных

ситуациях, находить адекватные способы содействия. « Чтобы веселиться чужим

весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения

перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место », —

утверждал Б. М. Теплов.

Театрализованная деятельность позволяет

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда

имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).

Участие в

инсценировке позволяет ребёнку решать проблемные ситуации опосредованно от

лица какого – либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность

в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают

всесторонне развивать ребёнка.

Поэтому именно

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи,

касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и

художественно – эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному

богатству.

В результате ребёнок познаёт мир

умом и сердцем, выражая своё отношение

к добру и злу;

познаёт радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в

себе.

Дошкольники вообще

проявляют большой интерес к театральному искусству, это является предпосылкой

развития творческих возможностей ребёнка. Вместе с тем у дошкольников

отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована готовность

к самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие дети, как

показывают исследования, имеют достаточный объём и уровень представлений о

театре и игровых умениях, позволяющий им организовать самостоятельную

театрализованную деятельность. Восприятие дошкольником театра и самостоятельная

театрализованная деятельность — это два своеобразных процесса, исходные точки,

которых различны. Восприятие сценического искусства определяется

психологическими особенностями и характера восприятия ребёнком этого возраста

различных видов театра.

В сюжетно-ролевых

играх, инсценировках, дети отражают впечатления, полученные непосредственно от

окружающей действительности, а в играх-драматизациях — впечатления от

литературного произведения, отражающего жизнь в художественных образах. Чтобы

создать художественный образ, ребёнку надо вообразить себя на месте данного

персонажа, проникнуться его чувствами, войти в его характер и суметь донести и

этот характер, и это чувство-настроение до зрителя (сверстника), и в этом

смысле интерес детей к качеству выполнения роли имеет большое воспитательное

значение, так как деятельность ребёнка в роли для себя перерастает в

деятельность для других, Нельзя сочинять, играть, рисовать и т. д. только для

упражнения в данной деятельности, необходимо, чтобы какая-то часть

художественной деятельности ребёнка была направлена на создание продукта,

который на кого-то должен оказывать воздействие, который кому-то нужен, с

которым связано сознание его возможной социальной ценности. Без этого развития

творчества ребёнка неизбежно подменится развитием некоторого формального умения

Инсценировка является эффективным средством

реализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста

литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет

коллективный характер, что и создаёт благоприятные условия для развития чувства

партнёрства и освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной

игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами,

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины

того или иного настроя.

Наконец, инсценировка является средством самовыражения и самореализации

ребёнка.

Таким образом, инсценировка способствует развитию психических процессов и

различных качеств личности дошкольника — самостоятельности, инициативности,

эмоционального мира и воображения. Кроме того это оказывает большое влияние и

на развитие связной, грамотной, эмоциональной и богатой по содержанию речи

детей.

2.Виды инсценировок, их характеристика.

Существуют следующие виды инсценировок:

1.Предметные и непредметные в классификации

Л.С.Фурминой.

Дифференцированные по замыслу, по литературному тексту,

по предложенным взрослым обстоятельствам (Е.Л.Трусова).

В ряде исследований инсценировки

классифицируются по средствам изображения в зависимости от ведущих способов

эмоциональной выразительности сюжета (Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова).

В частности Л.В.Артемова делит их на две

группы: драматизации и режиссерские.

В драматизациях ребенок-артист,

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств выразительности

(интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия исполнения

роли. В игредраматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого

заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах

которой развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста,

но и сценического действия.