ЛИТЕРАТУРА 1920-х — 1930-х годов

|

| А. Рылов. Устье реки Орлинки |

1920—1930-е годы стали первыми десятилетиями новой эпохи. Это было время самоопределения, сложного выбора путей строительства нового государства. Его можно назвать временем движения вперёд и роковых ошибок, надежд и глубоких разочарований. В литературе того периода наблюдались процессы противоречивые и, на первый взгляд, взаимоисключающие. Искусство Серебряного века продемонстрировало поиски новых тем, героев, форм, способов и средств художественной выразительности. Многовекторность исканий свидетельствовала о том, что для художников слова были тесны рамки реалистического искусства, они стремились расширить творческое пространство, обогатить его новыми красками, звучанием.

После революционных событий 1917 года размежевание творческой интеллигенции дополнили и разность политических взглядов, и социальный статус писателей. Стало престижным быть причисленным к категории советских писателей, которые наделялись особыми полномочиями. Оппозиционными были те, кто сделал сознательный выбор в пользу эмиграции, обрёк себя на разлуку с Отечеством, полную изоляцию, преодолённую только с началом перестройки в 1985 году. Большинство из них уехали из страны, образовав впоследствии явление, которое затем назовётся внешней эмиграцией. Однако помимо «внешней эмиграции» существовала ещё и «внутренняя эмиграция», представленная теми, кто не принимал идеологию нового государства, политику его руководителей и чиновников от литературы, но остался в стране и на долгие годы был предан забвению.

|

| М. Нестеров. Странник на берегу реки |

Ещё более ярко выражалась дифференциация писателей по социальному признаку. Она не устраняла существовавшее в аграрной царской России противостояние города и деревни, а, наоборот, только усугубляла непростую ситуацию, сложившуюся на тот момент. «Пролетарским», «новокрестьянским» авторам и «попутчикам» были делегированы «свои» темы, проблемы, герои, что, несомненно, ограничивало художникам слова собственный выбор. Именно в этот период берёт своё начало самое, пожалуй, драматичное размежевание творческой интеллигенции — возникновение литературы метрополии и русского зарубежья. Понадобится несколько десятилетий для устранения подобного несправедливого и бессмысленного деления писателей на «своих» и «чужих».

В 1920-е — 1930-е годы существовало много литературных объединений и групп. Наиболее яркими среди них стали РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», ЛЕФ. В 1922 году громко заявило о себе объединение Левый фронт искусств (ЛЕФ), куда входили В. Маяковский, В. Каменский, Б. Пастернак, Н. Асеев, В. Шкловский, О. Брик, С. Кирсанов, С. Третьяков и др. Эстетическая программа объединения была озвучена в «Письме о футуризме» и коллективном манифесте «За что борется ЛЕФ?». Члены данной группы — вчерашние футуристы, известные громкими заявлениями ещё в дореволюционный период. Не изменили они себе и в этих трудах, провозгласив теорию «социального заказа», отстаивая идею «производственного» искусства. Объединение позиционировало себя как главный и единственный «голос» революционной литературы. Как и любое явление, ЛЕФ оставил противоречивое наследие. С одной стороны, обращение к факту, документу заслуживало внимания, тем более что разобраться в царившей тогда обстановке было сложно. С другой — лефовцы лишали литературу её главного, определяющего — эстетического начала и художественного вымысла, она должна лишь фиксировать и документировать происходящее. С одной стороны, лефовцы развивали такие жанры, как очерк, репортаж, которые будут востребованы именно в эпоху строительства нового общества. С другой — лишали другие жанры, уже известные и новые, права на существование. Подобная бескомпромиссность была недопустима в творческой среде, искусстве. С уходом В. Маяковского в 1928 году из ЛЕФа и безуспешной попыткой заменить его РЕФом (Революционный фронт искусства) в 1929 году история этого объединения завершается.

1921 год стал временем появления ещё одного литературного объединения — «Серапионовы братья» (название позаимствовано из романа Э.-Т.-А. Гофмана), членами которого были Вс. Иванов, К. Федин, Н. Тихонов, М. Зощенко, В. Каверин, Н. Никитин, М. Слонимский. Программный документ — манифест «Почему мы “Серапионовы братья”?».

Представители объединения в теоретических поисках были скорее в русле акмеизма, нежели иного литературного течения. Их представления о путях развития литературы не являлись столь узкими, категоричными, как у представителей ЛЕФа. Например, они выступали за разность интерпретаций определённой темы, вслед за Ф. Достоевским настаивали на необходимости такого качества произведения, как занимательность. Важным достижением их программы было провозглашение внимания к бытовой сфере жизни человека, которая лефовцам представлялась проявлением мещанской психологии. «Серапионовы братья» обрели поддержку в лице авторитетнейшего писателя Максима Горького. Их произведения печатались, они становились участниками и победителями различных литературных конкурсов.

В 1923 году появляется группа «Перевал». Её первыми членами стали малоизвестные М. Светлов, Н. Зарудин, М. Голодный, затем пришли Э. Багрицкий, М. Пришвин, И. Катаев, А. Малышкин. Эта группа не отказывалась от литературы прошлого, настаивала на необходимости продолжения её традиций, развитии искусства слова в русле реалистической эстетики. Не отрекалась она и от такой важной функции литературы, как познавательная, но при этом считала вредной дидактичность художественного творчества.

Многие положения программы «Перевала» и сегодня звучат актуально: свобода писателя; оценка художественных произведений и явлений в целом с эстетической точки зрения; признание идей революции, но никоим образом не приписывание себе роли её «рупора», как это делали лефовцы. Одним из первых «Перевал» отказался от сложившейся на тот момент дифференциации писателей по социальному признаку, заявив, что понятие «творческая индивидуальность» должно стать определяющим в оценке художника слова.

Несмотря на такую последовательную позицию представителей объединения, поддержку идеологических установок партии большевиков, многие из них в 1937 году были репрессированы.

Самой внушительной по количественному составу стала образованная в 1925 году Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), в которую вошли А. Фадеев, А. Серафимович, Ю. Либединский и др. Журнал «На литературном посту» предлагал консолидированную программу пролетарских писателей, призывавшую под знамёна пролетарского литературного движения тех, кто разделял идеологию этой ассоциации. Взяв на себя роль организации, представляющей интересы партии, РАПП заявила: только пролетарские писатели способны вдохнуть новую жизнь в литературу и продемонстрировать величайшие достижения в искусстве нового времени. Максима Горького, К. Федина, В. Маяковского, Л. Леонова, А. Толстого представители РАПП наделили нелестными, уничижительными характеристиками. В основе большинства таких отзывов-оценок — пристрастное отношение к социальному происхождению. Однако время господства РАПП было недолгим: постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 23 апреля 1932 года РАПП ликвидировали.

Литература 1920—1930-х годов выполняла различные функции: воспитательную, познавательную, эстетическую, идеологическую. Две последние были особенно актуальны, к тому же понимание эстетического отличалось от того, что было характерно для классической литературы XIX века. По-настоящему прекрасным признавалось то, что отвечало задачам строительства нового общества, и герой литературы должен был представать идеологически подкованным, с «правильным» взглядом на мир, настоящее и будущее. Писатели будто возвращались к тому, от чего отказалась классическая реалистическая литература, — непримиримому делению положительного и отрицательного героя и их противостоянию. Однако создавались произведения, в которых подобная односторонность преодолевалась, а персонажи своими поступками, переживаниями выиграли битву со временем, став подлинными героями и для современного читателя.

Многоголосие, разность эстетических платформ к концу 1920-х годов исчезли, а с ними и большинство групп и объединений. И всё же это десятилетие стало самым плодотворным в русской литературе ХХ века по разновекторному эстетическому потенциалу.

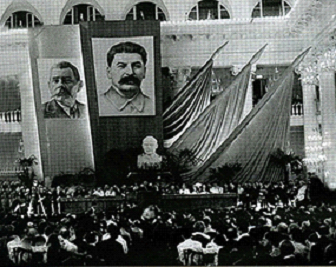

В 1932 году создан единый Союз писателей. Первый съезд писателей (1934) был призван объединить творческую интеллигенцию различного социального происхождения, представляющую разные общественно-политические, эстетические взгляды. Среди делегатов съезда самый большой процент составляли выходцы из крестьян (почти 43 %), из рабочих было около 27 %, из дворян — чуть больше 2 %.

Литература о событиях Гражданской войны выполняла важный социальный заказ, рассказывая о судьбах людей, оказавшихся в сложной ситуации самоопределения, выбора.

Проза 1920-х годов демонстрирует разные грани отражения жизни человека и общества. Читатель этого периода остро нуждается в произведениях, в основе которых были бы подлинные истории о героической борьбе за новую жизнь.

В суровое время Гражданской войны, охватившей огромные территории, потребовался новый герой, способный взять на себя ответственность за большое число людей, принимаемые решения и их последствия. Это стало серьёзной заявкой для литературы данного периода.

Роман А. Серафимовича «Железный поток» (1924) обращён к событиям Гражданской войны — походу-прорыву Таманской армии в 1918 году на юге России. В романе было то, что отвечало реалиям и требованиям времени: героическое противостояние бойцов Красной армии и казаков; нарастающее недовольство командиром солдат и примкнувших к ним матросов; часто посещающие комиссара Кожуха растерянность и незнание, как поступить в конкретной ситуации. Сложность авторского замысла и в том, что название романа диктовало принцип, способы и средства изображения событий и персонажей. Это «поток», состоящий из индивидуальностей, в нём мужчины и женщины, профессионалы военного дела и люди, оказавшиеся здесь случайно. В произведении богатая, постоянно меняющаяся палитра чувств и настроений, но всех объединяет одно стремление — как можно быстрее, с наименьшими потерями добраться до своих, уберечь детей, женщин. Людей преследует страх быть убитыми, умереть от голода, это проверка всех на прочность, выдержку. Не просто частым, а характерологическим является эпитет «железный» по отношению к тем, кто вначале был людской массой, но постепенно становился единым потоком, преодолевшим трудности, прошедшим нечеловеческие испытания, добившимся поставленной цели.

Творческой находкой писателя можно считать и образ Кожуха, чьи волевые качества формировались в ситуации жёсткого противостояния тем, кто принадлежал к миру богатых, обласканных жизнью, кто только с третьего раза позволил ему, бывшему пастушонку, стать прапорщиком. А. Серафимович показывает истоки выдержки, твёрдости, упорства, которыми наделён этот персонаж.

В произведении обширная, нестабильная персонажная система, в которую, с одной стороны, включаются всё новые образы-характеры, с другой — выбывают те, кого не пощадили снаряды и пули.

Повествование в 23 из 34 рассказов дано от лица непосредственного участника событий, в других это «я», в котором отсутствует полное совпадение с биографией И. Бабеля; наконец, в трёх произведениях представлена художественная интерпретация происходящего от третьего лица. Роман отличает колоритный, яркий язык: порой резкий, комический, иногда близкий к официальным документам (донесениям, рапортам), личным письмам-впечатлениям и др.

Заслуга И. Бабеля в том, что он показал ужас Гражданской войны — братоубийственной бойни, подрывавшей основы любви, мира и единения людей.

«Разгром» Александра Фадеева вышел в 1926 году, когда страна уже восстанавливалась после Гражданской войны. Роман вырос из рассказа «Метелица». В произведении плотная событийная канва, усиленная психологической составляющей. А. Фадеев показывает душевные метания, сомнения людей, оказавшихся перед сложным выбором между самопожертвованием во имя боевых товарищей и предательством ради собственного спасения.

|

| О. Верейский. Иллюстрация к роману «Разгром» |

Командир отряда Левинсон, в отличие от Кожуха А. Серафимовича и Чапаева Д. Фурманова, человек интеллигентный, ему сложно управлять людьми, разными путями пришедшими в партизаны. Особую роль играет психологическое противостояние Левинсона, Морозко и Мечика. Конфликт усиливают любовные переживания героев, которым автор отводит немалое место в романе. Названия глав становятся своеобразными ориентирами «движения» повествования: «Начало разгрома», «Пути-дороги», «Три смерти», «Трясина», «Девятнадцать» и др.

Не оставляет без внимания автор и ключевые фигуры романа. Несколько глав посвящает рассказу о тех, кто оказывается в роли героя или предателя, достойного или подлого человека. Финал исполнен надежды, веры в победу над врагом.

Николай Алексеевич Островский (1904—1936), советский писатель. Жизнь Н. Островского по праву можно охарактеризовать как преодоление и борьбу с трудностями, стремление доказать себе и окружающим, что главное — в любых обстоятельствах оставаться человеком: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной».

Писатель вырос в небогатой многодетной семье, учился, работал, помогал родителям. Идеями революции увлёкся достаточно рано и в 1919 году вступил в комсомольскую организацию. На фронте получил тяжёлое ранение, был демобилизован. Движимый желанием быть полезным стране, которая делала первые шаги на пути к новому социалистическому мироустройству, он осваивает различные рабочие профессии и науки. Уже в мирное время ему предстояло пройти через ещё более серьёзные испытания, болезни.

Роман «Как закалялась сталь» (1934) стал настольной книгой для читателей нескольких поколений ХХ века, подлинным открытием величия человека, его безграничных возможностей, гимном подвигу личности.

Проблематика романа определена эпохой: война и мир, строительство социализма, исторический и нравственный выбор, человеческое достоинство, мужество, самоотверженный подвиг, героизм. Но главной является проблема героя времени. В литературе 1920—1930-х годов получил развитие герой-борец, энтузиаст, не знающий усталости в отстаивании своих идей, труде, часто лишённый способности любить, сострадать, эмоционально сопереживать, разделивший людей на «своих» и «чужих» и не допускающий мысли, что в жизни существует не только белое и чёрное. Н. Островский отказался от подобного схематичного образа.

Павел Корчагин наделён автобиографическими чертами. Многие факты, события из жизни писателя включены в линию судьбы героя. Однако Корчагин — собирательный образ, представитель поколения определённого исторического периода.

Чувство справедливости является одним из ключевых уже в детстве героя. Он становится свидетелем чудовищных расправ петлюровских банд над мирными жителями, готов рисковать жизнью ради спасения старшего товарища Жухрая, чьи наставления помогут личностному самоопределению Павки.

Участие в Гражданской войне, работа в Особом отделе в Киеве, строительство узкоколейки, противостояние бандам, подкосивший и едва не убивший Павла тиф. Писатель подчёркивает, что в трагических обстоятельствах, когда решается вопрос жизни и смерти и самого героя, и дорогих ему людей, Корчагин проявляет себя как человек, прошедший испытание революционными событиями, войной, не менее суровым послевоенным временем. Он непримирим к человеческой подлости, предательству, слабости, не сомневается в правильности партийных директив, необходимости бескомпромиссной борьбы с врагами советской власти, не разделяет принципов «рабочей оппозиции», что приводит к конфликту с родным братом.

Н. Островский показывает Корчагина и другим, когда он спустя годы признаётся девушке (Рите Устинович), что любил её. Трогательным, романтическим было это чувство, которое сам Павка сравнивает с переживаниями своего любимого литературного героя Овода (роман «Овод» Э. Л. Войнич).

Читатель воспринимает дальнейшую короткую жизнь Корчагина как величайшую несправедливость: тяжёлая болезнь, не поддающаяся лечению, слепота. Преодолевая выпавшие на его долю недуги, герой находит применение своим силам и пишет роман как исповедь и одновременно учебник для будущих поколений.

Структура романа (2 части, в каждой из которых 9 глав) позволяет читателю увидеть, как формируется характер Корчагина, какие события оказывают на него определяющее влияние, к каким жизненным ценностям и приоритетам он постепенно приходит. Хронология жизни героя вмещена в хронологический ряд исторических фактов и событий. Художественное исследование «диалектики души» персонажа в подобном контексте усложняет образ. Историческое время показано в суровых реалиях: картины расправ, убийств в военное и мирное время, тяжёлый труд в зимнюю стужу на строительстве узкоколейки, разруха, бытовая неустроенность…

Язык произведения определяется представленным в нём временем. Речь персонажей отражает уровень их образования, культуры, текст изобилует призывами, лозунгами, поучениями. В произведении достаточно много внутренних монологов Павла Корчагина, его философских рассуждений о смысле жизни, месте человека в мире, любви, смерти, подвиге.

Жанровая разновидность произведения Н. А. Островского, распространённая и популярная в литературе 1920—1930-х годов, — роман воспитания, в котором решалась задача изображения становления и духовно-нравственного развития личности.

|

1. Создайте буктрейлер (видеоролик к роману «Как закалялась сталь» Н. А. Островского), используя обложки к книге, иллюстрации, кадры из кинофильмов, снятых по произведению. 2. Создайте команды, определите спикера и проведите риторические дебаты на темы: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества»; «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей» (Н. Тихонов. «Баллада о гвоздях», между 1919 и 1922 гг.) 3. Напишите сочинение на тему «“Университеты” Алёши Пешкова (автобиографическая трилогия “Детство”, “В людях”, “Мои университеты” М. Горького) и Павла Корчагина (“Как закалялась сталь” Н.А. Островского)». |

Герои проходят испытание разрухой, неразберихой, а главное, голодом, обрушившимся подобно стихийному бедствию на край, где солнце всегда выступало гарантом изобилия и процветания. Но пришли другие времена… Жители Крыма, дачники заняты поиском пищи: большевики присвоили их запасы, бесчинствуют, грабят, а солнце беспощадно выжигает то немногое, что осталось от «победителей»: виноградники, сады, огороды. Новые хозяева жизни не отличаются от хищных птиц и животных, от которых рассказчик хочет уберечь свою домашнюю живность. Шуру-Сокола автор называет настоящим стервятником: доносы на людей и их убийство для него важнее совести и порядочности. Рассказчик особенно болезненно реагирует на бедственное положение детей, ставших жертвами тотального уничтожения своими же соотечественниками. Мучительно наблюдать за тем, как теряют человеческое лицо представители интеллигенции: хромой архитектор, струсивший и согласившийся сотрудничать с новой властью, чтобы остаться в живых; награждённый золотой медалью Академии наук за серьёзные труды о великих учёных сосед по даче Иван Михайлович, получающий мизерную пенсию, которой не хватает даже на продукты; доктор Михаил Васильевич, лишённый всего, даже медицинского пайка. Именно доктор выражает общее настроение тех, кому пришлось оказаться в это время в Крыму: «Лучше теперь в земле, чем на земле».

Каждый рассказ имеет название: «В виноградной балке», «Хлеб насущный», «Нянины сказки», «Про Бабу Ягу» и др. «Сады миндальные» богат философским содержанием. Доктор Михаил Васильевич на одном участке высадил миндальные деревья. Его усилия, забота не прошли даром: цветение весной, плоды осенью дарили людям радость. Теперь это словосочетание стало для доктора символом горького и страшного жизненного опыта, вызвало у него воспоминания об учёном Сеченове, сделавшем ряд научных открытий благодаря экспериментам с лягушками. Большевики, по мнению Михаила Васильевича, тоже ставят опыты, но над людьми, унижая их морально, уничтожая физически. А написать книгу «Сады миндальные», содержание которой сложилось в мыслях, доктору не довелось: он умер. Череда смертей преследует рассказчика, он потерял счёт времени, месяцам, дням. «Поведение» солнца невозможно охарактеризовать одним определением: оно выжигает последние урожаи, сады, долго не уходит за горизонт, будто примеряя роль молчаливого свидетеля творящихся бесчинств.

Актуальным в литературе данного периода остаётся вопрос отношения интеллигенции к революции. В романе «В тупике» (1922) Викентий Вересаев предлагает своё видение этой проблемы. В центре внимания, как и в произведении И. Шмелёва «Солнце мёртвых», — события, происходящие в Крыму после революции, где находился сам писатель. Для В. Вересаева характерно изображение событий, в основе которых — типичный реальный факт. Благодаря такому подходу в художественном творчестве прозаик достигает убедительности образов, правды в постижении действительности. Семья Сартановых и переживаемые ею невзгоды в то время не были исключением. Отец Иван Ильич придерживается демократических взглядов; младшая дочь Катя находится в поиске своего места в жизни, принадлежит к людям высокой нравственной ответственности; старшая дочь Вера и принимающий живое участие в судьбе дяди племянник Леонид оказались в лагере большевиков. Крым становится пространством, на котором ни большевикам, ни белогвардейцам не удаётся закрепиться надолго. Смена власти вызывает не просто тревогу, каждый раз она несёт разруху, грабежи, убийство мирных жителей, необоснованные аресты… На фоне бедствий, страданий нелепыми и чудовищными выглядят серёжки с бриллиантами у сестёр Агаповых, музыка, веселье в их доме. Это особенно ужасает, ведь сына Агаповых Марка убили. Одним словом — тупик.

Писатель обращает внимание и на крестьянство в целом, которое ждёт от революции определённой выгоды, ничего не предлагая взамен. Потребительское начало — красноречивое свидетельство ложного понимания цели и задач революции.

|

| А. Самохвалов. Иллюстрация к роману «Двенадцать стульев» |

Романы «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова близки

В литературе нового времени важное место было отведено производственному роману, ярким примером которого может служить «Время, вперёд!» В. Катаева (название — цитата из пьесы «Баня» В. Маяковского). В романе показан один день строительства Магнитки, но писатель называет город фактически в конце произведения. Возведение города с заводоуправлением, гостиницей, домами, больницей объединяет людей разных национальностей, культур, возрастов, профессионального мастерства, социального статуса. Автор постоянно переключает планы повествования, что помогает изобразить и отдельную личность, и группу людей, и коллектив строителей города в целом. Новаторская черта произведения — в нём органично сочетаются, сменяя друг друга, юмористический и драматический, героический и романтический пафос, что создаёт богатую палитру чувств-переживаний героев, не делает их жизнь односторонней, эмоционально бедной.

|

| А. Самохвалов. Иллюстрация к роману «Соть» |

О строительстве целлюлозно-бумажного комбината на реке Соть повествует роман «Соть» Л. Леонова. Индустриализация всей страны — именно такой лозунг был одним из определяющих в государственной политике 1920—1930-х годов. В произведении сопрягаются трудовые будни строителей и мир природы с его обитателями, причём не только животными, но и различными фольклорными и мифологическими существами. Подобный подход в жанре производственного романа был по-настоящему новаторским и интересным.

Всё это и многие другие черты только подтверждали, что литература 1920—1930-х годов раздвигала рамки художественного творчества, показывала неисчерпаемые возможности изящной словесности.

|

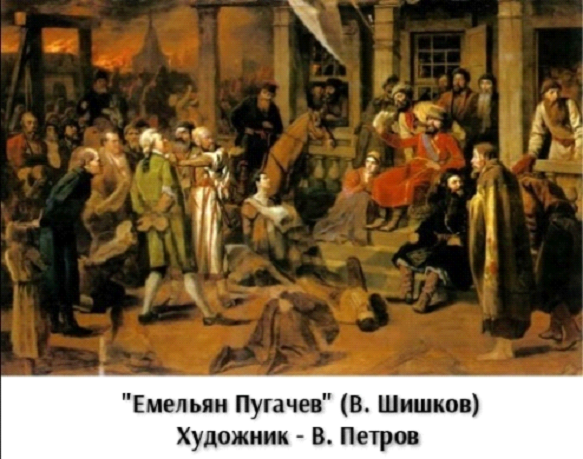

| В. Перов. Суд Пугачёва |

В этот период писатели обратились к историческому прошлому. Героем романа В. Шишкова «Емельян Пугачёв» стал известный предводитель народного восстания XVIII века. Произведение писателя советской эпохи отличается от произведения А. Пушкина («Капитанская дочка») уже своим форматом: В. Шишков создаёт роман-эпопею. Прозаик рассказывает о событиях, которые предопределили крупное крестьянское восстание, сформировали активную натуру Пугачёва. Не остаются без внимания и события политической жизни: смерть Елизаветы и скандальная жизнь Петра III, заключение мира с Фридрихом II, дворцовые интриги, заговор Екатерины II, убийство Петра III и реакция народа на эту расправу, первые реформы и указы Екатерины II…

Роман О. Форш «Одеты камнем» написан в 1924—1925 годах. Народническое движение — одно из самых противоречивых, особенно при условии его осмысления в динамике, развитии. Благие намерения, упорство в достижении поставленных целей (прежде всего реальное, как предполагалось, улучшение жизни народа «малыми делами») должны были стать основой, которая в дальнейшем привлекла бы тех, ради кого и разрабатывались теории «малых дел», «хождения в народ». Однако переориентация некоторых наиболее агрессивно настроенных по отношению к существующей власти народников, желание ускорить процесс политического «взросления» народа устрашающими акциями, террористическими актами не только разрушили единство движения, но в конечном итоге погубили привлекательные идеи.

В романе изображены события ХIХ столетия глазами их участника с позиции ХХ века. С одной стороны, писатель строго выдерживает требования исторического повествования: в произведении два времени (историческое и сюжетное), сочетание документального и вымышленного планов, наличие художественного домысла и вымысла, исторических личностей (Александр II, Ф. Достоевский, М. Бейдеман, Д. Каракозов и др.) и вымышленных героев. С другой — удачная попытка обновить художественную структуру произведений на исторические темы: занимательность, элементы детективного жанра в контексте исторического повествования.

«Радищев» (1939) Ольги Форш включает три романа: «Якобинский заквас», «Казанская помещица», «Пагубная книга». Автор обратилась к личности известного русского писателя ХVIII века, начав повествование с юношеских лет и периода обучения Радищева в Германии. Именно здесь сформировались его взгляды, он обрёл друга (М. Кутузов), заявил о себе как о человеке, не терпящим любого насилия и несправедливости. А. С. Пушкин по достоинству оценил жизненную и творческую позицию Радищева, о чём свидетельствуют его слова, взятые О. Форш в качестве эпиграфа к произведению: «Человек без всякой власти, без всякой опоры дерзает вооружиться против самодержавия, против Екатерины!» Жизнь Радищева в России показала общественно-политическую ситуацию, литературную жизнь государства в эпоху правления Екатерины II. Писатель обращается к таким известным в то время художникам слова, как Н. Новиков, осмелившийся вступить в полемику с императрицей, издававший яркие сатирические журналы; Д. И. Фонвизин, сделавший в драматургии объектом своего художественного исследования самодержавно-крепостнический строй и страстно обличающий его (комедии «Бригадир», «Недоросль»). О. Форш изображает жизнь императрицы, её ежедневные занятия, стремление продемонстрировать приближённым приверженность к культуре, просвещению, убедить всех в желании сделать европейские ценности неотъемлемой частью жизни России. Автор не обходит вниманием крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачёва, которое на первых его этапах Екатерина II не воспринимала серьёзно. Однако с нарастанием народного недовольства, стремительным продвижением войска Пугачёва к Петербургу её риторика изменилась.

Предпринятые Екатериной II меры положили конец крестьянскому выступлению, а его инициатор был казнён. О. Форш показывает, что ещё больше императрицу напугало появление «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, ставшее обвинительным приговором самодержавию и порождённым им порокам. В романе даже ближайший помощник императрицы Г. Потёмкин отдаёт должное отваге писателя: «И неожиданно для себя, с торжеством и гордостью за смелого человека, Потёмкин ещё повторил: “Сия книга останется!”»

Казнь, к которой был сначала приговорён А. Радищев, заменили на 10 лет каторги в Илимском остроге. О. Форш долго работала над финалом трилогии. Однако с течением времени решила не завершать произведение рассказом о помиловании А. Радищева и возвращении его домой, к семье. Роман завершает эпизод отъезда осуждённого писателя из тюрьмы в Илимский острог с твёрдым убеждением: «Дело жизни сделано. Книга есть. Сколько бы её сейчас ни преследовали, ни уничтожали, кое-какие экземпляры уцелеют. Потомство узнает. Оно будет ценителем. Радищев это чувствовал, знал и предвидел, когда написал: “Потомство отомстит за меня!”»

Известного теоретика, историка литературы Ю. Н. Тынянова привлекла первая половина ХIХ столетия событиями и яркими историческими личностями. Он был уверен, что декабристское восстание 1825 года предопределило появление А. С. Грибоедова, без которого не открылась бы столь ярко и полно личность А. С. Пушкина. Три романа («Кюхля», «Смерть Вазир Мухтара», «Пушкин») в художественных образах, фактах передают атмосферу того времени, её культурную и духовную составляющие. В романе «Кюхля» (1925, первоначальное название «Повесть о декабристе») изображён Вильгельм Кюхельбекер, вместе с которым А. С. Пушкин учился в Царскосельском лицее. Незадолго до восстания, в ноябре, он был принят в члены тайного Северного общества.

Роман «Смерть Вазир Мухтара» (1928) Ю. Тынянов посвятил последним одиннадцати месяцам жизни А. С. Грибоедова, дипломата и политика. Именно на этих малознакомых широкому кругу читателей сферах деятельности классика литературы прозаик и сосредоточил внимание.

В романе изображены сложные отношения с высшим светом Петербурга, настороженность к предлагаемому им проекту экономического переустройства Закавказья, хлопоты матери по поводу карьерного роста сына. Статский советник Грибоедов, получив должность полномочного министра России в Персии, отправляется в страну, оказавшуюся в центре геополитических интересов, в том числе и Англии. Интриги при дворе Николая I, сложная ситуация с русскими, оказавшимися в положении заложников в Персии, закулисные игры англичан обостряют сложную ситуацию в богатой природными запасами стране. Грибоедов покидает Петербург с тяжёлым сердцем, понимая: это почётная ссылка, и получить контрибуцию будет делом нелёгким. Ю. Тынянов показывает Грибоедова по дороге к новому месту службы. В движении присутствует драматическое начало, неизбежно приближающее читателя к трагической развязке. Даже кратковременная остановка в степи настораживает и пугает умиротворением, спокойствием, гармонией. В Тегеране Грибоедов оказывается во враждебном окружении, если не считать тех немногих людей, которые ждут от него поддержки и помощи. Персы ненавидят российского посланника, считают его едва ли не единственным виновником их страданий, бедствий, нищеты. Гибель дипломата автор не показывает, оставляя её за кадром повествования. Даже посмертная участь представлена как чудовищная несправедливость по отношению к человеку, думающему о благе Отечества, его процветании. Бриллиант, подаренный принцем императору, сглаживает остроту ситуации и становится поводом не вспоминать случившуюся с Грибоедовым трагедию.

Особенность творческой манеры Ю. Тынянова отличается от принципов построения исторических полотен В. Шишкова, О. Форш. В. Шишков создаёт широкую панораму исторической действительности ХVIII века, с большим числом сюжетных линий, обширной персонажной системой. О. Форш, как и В. Шишков, использует архивные документы. Она является мастером портрета (долгое время занималась живописью в художественных мастерских). Ю. Тынянов критически относился к официальным документам, считая: они в полной мере не воспроизводят жизнь личности. Он ориентировался на неофициальные документы (письма, дневники, воспоминания), настаивая на том, что в них более достоверно отражена жизнь человека, его достоинства и слабости. Часто исследователи называют язык исторических романов Ю. Тынянова поэтическим, построенным на аллюзиях, метафорических смещениях, ярких символических образах. Это, с одной стороны, осложняет восприятие его произведений, с другой — создаёт неповторимый авторский стиль, придаёт важное значение лирическому началу в эпическом произведении.

Не менее ярким и эмоционально насыщенным стал роман Г. Адамова «Тайна двух океанов», в котором писатель погружает читателя в мир фантастического перехода подводной лодки «Пионер» из Ленинграда во Владивосток. Героев романа подстерегают опасности, они преодолевают разные преграды, плавание открывает им непознанное в морских глубинах.

В 1920—1930-е годы возникают и формируются два потока русской литературы (литература метрополии и русского зарубежья).

Метрополия — ж. 1) город-государство — полис — по отношению к основанным им поселениям на территории других стран (в Древней Греции); 2) государство по отношению к своим колониям или зависимым государствам.

Литература русского зарубежья вернулась к советскому читателю в годы перестройки. Созданные писателями в разные десятилетия вдали от родины произведения были опубликованы в «толстых» журналах или вышли отдельными изданиями. Яркими представителями литературы русского зарубежья стали И. А. Бунин, И. С. Шмелёв, Б. К. Зайцев, Д. С. Мережковский, В. Ф. Ходасевич, В. В. Набоков, А. Т. Аверченко и др.

3. Своеобразие

литературного процесса в 1920 — 1930-е годы.

Тенденции. Закономерности

Уникальность

литературы состоит в том, что после 1917

г. она разделилась на 3 потока: советская

(официальная), русское зарубежье,

«задержанная» (неофициальная). Их

художественные принципы различны, но

темы общие.

Определяли лицо

литературы поэты серебряного века.

Есть 2 основные

тенденции, задававшие тон литературы

с самой революции.

-

С начала 1920-х гг.

начинается культурное самообеднение

России. 1921 г. – очень знаковый год:

умирают Блок и Гумилёв. В 1922 г. выходит

пятая, последняя, поэтическая книга

Ахматовой (в полном составе отдельным

изданием). Высылаются из страны поэты

и писатели (Цветаева, Ходасевич, Георгий

Иванов, Шмелев, Зайцев, Осоргин, Горький

(на время)).

В 1922 г. – августовский

погром, сигнал к началу массовых гонений

на культуру. Закрываются журналы. 1924 г.

– закрывается «Русский современник».

1958 г. – исключение

Б. Пастернака из Союза писателей.

Очевиден рубежный

характер начала 1920-х гг.

Два важных фактора

самообеднения:

-

Социальный заказ

(не синоним административного положения).

Речь сначала шла о нужности/ненужности

творчества. Н-р: Маяковский внедрил

социальный заказ внутрь своей поэзии,

но дальше стал развиваться по своим

законам.

Для социального

заказа стремились найти наиболее

адекватные нормативные формы. Стремление

к созданию образца, отправной точки –

Фурманов («Железный поток»), Фадеев

(«Разгром»). Это были образцы того, как

надо писать в 1920-е гг.

Но социальный заказ

был и большим ограничением развития

литературы.

Важно было четко

противопоставить «они» и «мы». Либо

высказаться против врагов новой власти,

либо проявить лояльность к ней самой.

Были предложены настоятельно рекомендуемые

темы (недавнее прошлое и современность).

Уход от этих тем стал восприниматься

как саботаж. Появилось требование

доступности (непременной обращенности

не к читателю, воспитанному на классической

литературе, а к читателю, до этого вообще

не являвшимся им).

Зощенко – жанр сказа

(соблюдение всех трех условий).

-

Укоренение темы

Сталина в литературе. Культовый синдром

– вообще важный признак советской

литературы и массового сознания.

Пастернак видел в Сталине воплощение

всемирной исторической энергии.

Молодой Булгаков

пишет пьесу о молодости Сталина.

Все эти произведения

писались добровольно. Но: Мандельштам

был вынужден написать оду Сталину;

Ахматова ради спасения сына в 1950 г. пишет

цикл «Слава миру».

3 ветви РЛ объединяет

не только их принадлежность русской

литературе, но и то, что все они новаторские.

Это новая литература, литература ХХ в.

не только по времени создания. Она

разнообразнее классики 19 в.

Главный вопрос

советской литературы – об отношении

нового искусства к новой действительности.

Как соединить художественное мышление

с практическим жизнетворчеством? Поиски

ответа на этот вопрос заняли все 1920-е и

отчасти 1930-е гг. Ответы были разные,

появились группировки. Основной признак

времени – существование и борьба

многочисленных группировок.

Наиболее крупным и

влиятельным объединением был Пролеткульт

(1917-20). Утверждал необходимость создания

искусства особого, пролетарского,

которое было бы изолировано от культурного

опыта и традиций. Они считали, что

подлинные пролетарские произведения

могут создаваться только подлинным

пролетарским писателем (важно было

происхождение). Но приоритет этого

искусства утверждался агрессивно, они

не признавали другой точки зрения.

Идеи Пролеткульта

подхватила группировка под названием

«Кузница» (1920-22) – более умеренная

группировка пролетарских писателей, в

основном поэты-романтики. Они тоже были

против большевиков, критиковали НЭП

(предательство мировой революции).

В 1922 возникает еще

одна группа пролетарских писателей –

«Октябрь». Именно с нее начинается

история самого жестокого для РЛ

направления – РАПП (Российская Ассоциация

Пролетарских Писателей) (1924-32). РАПП

учитывала просчеты предшественников

и всячески подчеркивала преданность

делу большевиков, при этом не отрицая

возможность учебы у классиков. На

абсолютное лидерство РАПП не претендовала.

Лидеры РАППа: Лев Авербах (критик),

писатели А. Фадеев, Ю. Лебединский, В.

Киршон. Они боролись за классовую чистоту

искусства. Они были названы исследователем

ХХ в. С.И. Шешуковым «неистовыми

ревнителями».

Кроме этих группировок,

существовали объединения «попутчиков».

Первая – «Серапионовы братья» (цикл

новелл Гофмана) (1921-25). Авторы: Лев Лунц,

Вениамин Каверин, Н. Тихонов, К. Федин,

М. Зощенко. Симпатизировали революции,

но настаивали на свободе творческого

выбора.

Еще одна группа –

«ЛЕФ» (левый фронт искусства) (1923-28).

Связана с именем Маяковского; группировка

«Перевал» (1925-32) объединилась вокруг

редакции журнала «Красная новь»,

руководитель – А. Воронский. Позиция

ЛЕФа изобиловала мрачными проектами:

они хотели превратить социализм в

огромный производственный механизм, а

человека – в «стандартизированного

активиста». Перевальцы противостояли

этим взглядам и боролись за гармоничную

личность и за право писателя быть самим

собой, за право выбора.

Эти споры заняли

все культурное пространство 1920-х гг.

В конце 1920-х гг. в

России была цензура. Начались гонения.

Первые две акции коснулись Пильняка и

Замятина. Эти кампании должны были

продемонстрировать должную линию

поведению.

Писатели протестовали:

Горький, Платонов, Ю. Олеша, Булгаков и

т.д. Пытались защитить творческую линию

поведения и преследуемых писателей.

Все попытки

предостеречь общество были обречены

на поражение, т.к. цели были поставлены,

и их нужно было осуществить.

В 1932 г. все литературные

группировки должны были прекратить

свое существование. Началась подготовка

к первому съезду российских писателей,

который состоялся в 1934 г. под

предводительством Горького. Вся советская

литература была объединена в Союз

писателей. Были приняты программа,

устав. Социалистический реализм –

единственный возможный метод изображения

жизни. Соцреализм — это правдивое,

исторически конкретное изображение

действительности в ее революционном

развитии. Сюда входили исторический

оптимизм, народность, партийность –

основы нового метода.

После возникновения

и утверждения соцреализма нужно было

найти программное произведение. Им был

объявлен роман Горького «Мать», и Горький

был объявлен основоположником соцреализма.

С начала 1930-х гг.

соцреализм стал превращаться в откровенный

нормативизм, иллюстрирование политических

лозунгов.

В конце 1980-х гг. одна

из основных дискуссий – о том, кого

сегодня считать классиками. Пытались

даже дать определение классика. Бочаров:

классиком можно признать писателя с

«развитым эпичным мировидением»,

создавшего «целостный и объемный

художественный мир». Но оно привело к

отсутствию 2/3 корпуса русской литературы.

Открывается много

новых журналов: «Красная новь», «Печать

и революция», «Молодая гвардия», «На

посту», «Новый мир»… Возникает много

литературных объединений: имажинисты,

конструктивисты, экспрессионисты,

Рабочие, красноармейцы,

крестьяне, политработники стремятся в

литературе рассказать о пережитых ими

революции и гражданской войне.

В середине 20х гг

завершается размежевание писателей,

начавших свою деятельность до 19 года.

Одни принимают новую власть и идут на

сотрудничество с ней (Серафимович,

Маяковский, Брюсов). Другие занимают

непримиримую враждебную позицию и

покидают Россию (Мережковский, Гиппиус,

Ходасевич). Замятин пытался работать в

новых условиях, но в 31 году пришлось

эмигрировать. А.Толстой уехал в 19 году,

но вернулся через несколько лет. С

середины 20х снижается видимая творческая

активность Ахматовой, Цветаевой,

Мандельштама, Хлебникова, Пастернака,

Клюева, Орешина. В 1925 г. Было принято

постановление «О политике партии и

области художественной литературы», в

результате которого возникли жёсткие

идеологические ограничения.

К середине 20х гг

определяются 3 основные противоборствующие

силы: РАПП, «Перевал» и попутчики.

Российская Ассоциация

Пролетарских Писателей ориентируется

на творчество писателей-рабочих, массовая

организация. Вульгарный социологизм и

догматизм, зазнайство и высокомерие.

Попутчики – писатели, сотрудничавшие

с новой властью, но не выходцы из

пролетарских и крестьянских слоёв и

«не овладевшие коммунистической

идеологией»

«Перевал». Глава

– Воронский. Понимание новой худ.

Литературы как наследницы лучших

традиций русской и мировой словесности.

Объективное худ. Воспроизведение

действительности, гуманизм, важность

интуиции в творческом процессе,Главный

объект внимания – события революции и

гражданской войны.

Активность во всех

видах и жанрах творчества. Поиск новых

путей и форм. Многообразие выразительных

и изобразительных средств. Время

«великого эксперимента».

На грани между

реализмом и натурализмом. Использование

гротеска и фантастики. Сильная

лирико-романтическая стихия. Модернистские

тенденции. Возрождается жанр антиутопии.

Новые тенденции: замена «я» на «мы», на

первом плане – изображение народных

масс. Анализ взаимоотношений героя и

массы. На второй план отходит внутренний

мир персонажа. Деформируется духовная

жизнь: ограничение свободы вероисповедания,

преследование инакомыслящих, террор,

пренебрежение гуманистическими

ценностями, оправдание жестокости. В

прозе наибольший расцвет у повести,

рассказа, очерка (малые формы), начало

работы над романами-эпопеями.

В драматургии

сочетаются психологизм, гротеск, патетика

и лирика.

В начале 30х гг

основным методом объявлен соцреализм.

Критика лирико-романтического начала

в литературе.

Двойные стандарты

в оценке литературы: истинная, традиционная,

эстетическая и мнимая, приспособленная

к сиюминутным идеологическим требованиям.

К началу 30х гг

остаётся небольшое количество группировок.

34 г. — Всесоюзный съезд советских

писателей. Провозглашает соцреализм

основным методом литературы. Ориентация

на социологическое освещение

действительности. Оскудевает диапазон

изобразительно-выразительных средств.

Процесс усреднения языка. Исчезают

лирика, сатира, фантастика. В 30 х гг

преобладает эпическое начало во всех

видах творчества, тяга к крупномасштабным

полотнам. Активизация очерковой

литературы и публицистики. «Основной

герой книг» — труд, развитие «производственных

жанров». Развивается жанр массовой

песни. Развивается повесть в стихах,

сюжетная эпическая поэма.

После 17 года

литература разделилась на 3 потока:

-

Литература советская

-

Литература русского

зарубежья -

Литература задержанная

2 основные тенденции:

1)усиливается культурное самообеднение

России (21 год – умирает Блок, расстрелян

Гумилев. В 22 г. выходит последняя книга

Ахматовой. Высылаются из страны

интеллигенты: Цветаева, Ходасевич,

Иванов и др. Первый культурный погром

– закрываются журналы). 2)рубежный

характер.

Факторы 1: социальный

заказ – ощущение нужности/ненужности

творчества – стремление к созданию

образца. Важно было противопоставить

ОНИ и МЫ, высказываться против врагов

новой власти или лояльное отношение к

самой новой власти. Были предлагаемые

темы. Требование доступности (н: Зощенко).

2: укоренение темы

Сталина в литературе (н: Пастернак,

Зощенко, Булгаков).

Это литература

новаторская.

После революции

1917 года по всей стране появилось множество

различных литературных групп. Многие

из них возникали и исчезали, даже не

успевая оставить после себя какой-либо

заметный след. Только в одной Москве в

1920 г. существовало более 30 литературных

групп и объединений. Нередко входившие

в эти группы лица были далеки от искусства

(например, группа «Ничевоки»,

провозглашавшая: «Наша цель: истончение

поэтпроизведения во имя ничего»).

Причины возникновения многочисленных

и разнохарактерных литературных групп:

обычно на первый план выдвигаются

материально-бытовые.

1917 – 20-е гг. –

пролеткульт: утверждал необходимость

создания пролетарского искусства.

Только пролетарский писатель может

создать пролетарское искусство.

Кузница (20 – 22 гг.)

– более умеренная группа писателей.

Критиковали большевиков за НЭП.

Октябрь (22 г.) →

начинается направление РАПП (24 – 32 гг.)

– подчеркивал преданность к большевикам,

но учился у классиков. Лидер: Лев Авербах

+ А.Фадеев, Ю.Лебединский, В.Кершон. РАПП

— росс, ассоциация пролетарских писателей

(возникла в 1922 г). А Серафимович, и Елохов

(хотя он там не работал), историки л-ры

20-х годов, критики: Авербах Л., Милевич

Г., Лебединский Ю., прозаики: А. Веселый,

А. Соколов, А. А. Фадеев, Д. Фурманов;

поэты: Жаров А„ Безыменский А., Дорокойченко

А. При журнале «Молодая гвардия». В 23-м

году — «октябрь», «На посту» (с 1923 — «На

лит. посту»). Задача — охрана границ

пролетарской культуры. Пролетарскую

культуру создают пролетарии по

происхождению и образу жизни. Придумали

деление л-ры на крестьянскую, пролетарскую

и интеллигентную («попутчики» — те, кто

» стоят твердо на платформе сов. власти).

Глав, деят-ть — вербовка в свои ряды новых

писателей, врагов и мишеней (с которыми

велась борьба).

Попутчики: Серапионовы

братья (21-25 гг.) (серапионы) – Л.Лунц,

В.Каверин, Н.Тихонов, М.Зощенко. Настаивали

на свободе творческого выбора.

ЛЕФ (Левый фронт

искусства) (23 – 28 гг.) – входили

В.Маяковский, Б.Арватов, В.Каменский,

Б.Пастернак, Н.Асеев, В.Шкловский, О.Брик,

С.Кирсанов, С.Третьяков, Н.Чужак. К ЛЕФу

были близки, вызывавшие большой интерес

у писателей-лефовцев, кинорежиссеры —

С.Эйзенштейн, Д.Вертов (Эсфирь Шубб -?),

художники: Роченко, Лавинский, Степанова.

Журнал «Новый ЛЕФ». Действенного революц.

ис-ва, о внедрении ис-ва в повседневную

жизнь нового гос-ва Ис-во должно выполнять

ряд сугубо практич. задач. Эмоц. воздействия

на аудиторию — для выполнения задач.

Лефовцы настаивали на том, чтобы в новом

гос-ве использовалось все лучшее. Все

новаторские идеи должны быть исполнены.

ЛЕФ основали много качественных, но

курьезных текстов (на заказ) — дл: ввода

людей в рабочее состояние. Считали, что

психологич. проза уводит в мир ненужных

фантазий. Проза должна быть короткой.

В кон. 20-х гг. гос-во пошло против ЛЕФа-

все достигается авралом, а не научной

организацией труда

Перевал (25 – 32 гг.)

– вокруг журнала «Красеая новь». Алексей

Варонский.

Группа ЛЦК —

отпочковались (конструктивисты). Лит.

центр конструктивистов: гос-во должно

быть функциональным, разработка новых

приемов л-ры; л-ра должна стать летописцем

эпохи, должна запечатлеть речь эпохи

(она разная у разных сословий). В 30-м году

группа прекратила существовать как

завершившая свою задачу.

32 г. – все литературные

группировки были распущены. Подготовка

к первому съезду советских писателей

(34 г.) под предводительством Горького

=> общий союз писателей (социальный

реализм – метод изображения жизни).

Роман Горького «Мать» стал первым.

Начало 30-х гг. –

соц.реализм → нормативизм.

Вопрос о классиках,

кого считать классиком?

В первой части диссертации анализируются «ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ АВАНТЮРНОЙ ПРОЗЫ». В первой главе рассматриваются теоретические аспекты проблемы и история развития авантюрной прозы в России до 1917 г. Начало 20 в. — период эстетических поисков и преобразований — характеризуется и пристальным вниманием русских художников к культурному наследию минувших эпох. В «Приключениях Эме Лебефа» (1907) М.А.Кузмин обратился к форме классического авантюрного повествования 18 в. С точки зрения принципов «кларизма», авантюрная повесть была привлекательна как устойчивая структура, требующая чисто литературного восприятия. Но стилизация была бы экспериментом или «эстетической игрой», если бы современный художник не вкладывал своей индивидуальности в старинную форму. В кузминских повестях едва ли не главное — вера в фатум, в предопределенность всего происходящего.

Отсюда и отказ от

4 Тимофеев Л. Пути развития литературы периода иностранной военной интервенции и гражданской войны // Лекции по истории русской советской литературы. Книга 2. Издательство Московского университета, 1953. — С.29-30.

«осуждения», и ощущение театральности мира, условности человеческого существования, всецело подчиненного неведомой силе. Авантюрная модель используется в начале 20 в. и в произведениях иного рода, ориентированных на менее взыскательного читателя, — так называемой «уголовно-сыщицкой литературе». Основная причина увлечения «пинкертоновщиной» — стремление найти в книге насыщенный событиями сюжет и настоящего героя: активного, способного преодолевать препятствия и побеждать врагов, уверенного в себе и убежденного в конечном торжестве разума, добра и справедливости. Необходимо отметить и то, что многие произведения, не являясь «чистыми» образцами авантюрной прозы, нуждаются именно в этом жанровом контексте, позволяющем соотнести «деформации» с первоначальной схемой, которая служит, по Б.Христиансену, «масштабом отклонений и вместе с тем основой дифференциальных впечатлений»5.

После революций 1917 г. литературные образы, казавшиеся выдуманными и даже надуманными, обретают реальные черты, невероятные в прежнем мире сюжетные ходы воплощаются в реальность. Авантюра, авантюристы, авантюризм — эти слова мелькают на страницах газет и журналов. Время, когда в литературе господствовал авантюрный роман, оказалось гораздо ближе революционному и послереволюционному периоду русской истории, чем прошедший под знаком господства социально-бытовой прозы 19 век. Если раньше в поисках динамичной фабулы писатели обращались к прошлому, то теперь сама эпоха требовала авантюрного героя. Вопрос о судьбе авантюрного романа уже в 1920 г. затрагивался в устных беседах в кругу опоязовцев и «Серапионовых братьев». В начале 1920-х гг. в Берлине о «перспективе авантюрного романа» писал А.Вольский, в России — Н.Н.Асеев, И.А.Груздев, В.А.Каверин, Л.НЛунц, В.Б.Шкловский и др. Л.Н.Лунц считал, что единственный способ возродить исчезнувший русский роман — обратиться к европейской традиции фабульного повествования. По мнению В.Б.Шкловского, новому читателю интересны приемы авантюрного романа: Тарзан «идеологически благороден», он сверхчеловек, способный бросить вызов обществу и победить. И.А.Груздев выделял жанр «похождений», поскольку его структура позволяет строить большую форму из отдельных составных элементов -жизнеспособных малых форм.

Во второй главе анализируются произведения А.Ветлугина и И.Эренбурга, опубликованные в Париже и Берлине в начале 1920-х гг. Образ авантюриста становится одним из центральных в книгах А.Ветлугина, рассказывающих о героях нового времени («Авантюристы гражданской войны», «Третья Россия», «Записки мерзавца»). В «Необычайных похождениях Хулио Хуренито и его учеников…»

5 Христиансен Б. Философия искусства. — СПб., 1911. — С.105-106.

И.Г.Эренбурга уже само название, прямо отсылающее к образцам классической авантюрной прозы, заставляет соотносить роман с авантюрной моделью. Бог и авантюрист — один из основополагающих конфликтов в авантюрной прозе; они вновь сталкиваются в книге Эренбурга. Есть ли некая высшая сила, определяющая ход событий, -этот вопрос является ключевым и для повествователя, и для главного героя. Война становится своего рода проекцией столкновения стремления возвеличить случай и стремления установить порядок, а антиномия «хаос

— гармония» подменяется в сознании героев противоположением «порядка» и «беспорядка». Идея театральности, тесно связанная в истории европейской литературы с авантюрным началом, уступает место фантасмагорическому бреду: все меньше значит таинственный режиссер-кукловод, решающую роль теперь играет автор сценария, в чьем воображении рождаются сцены бытия. Бред выступает как новое организующее начало, как прием гармонизации хаоса.

В первой половине 1920-х гт. создается ряд произведений, в которых сюжетная схема оставалась неотделима от проблематики авантюрной прозы, функция главного героя, связывающего людей и события, не заслоняла характера человека, по-прежнему пытающегося бросить вызов высшей силе, определяющей и его судьбу, и судьбы мира. В третьей главе в центре внимания произведения Г.Н.Гайдовского, Б.А.Садовского, В.В.Каменского, Вс.В.Иванова, А.Н.Толстого, С.Р.Минцлова, М.А.Булгакова. В основе повести Г.Н.Гайдовского «Картонный император» лежит один из традиционных фабульных вариантов, используются привычные мотивы тайны, переодевания, погони и т.д. Но главное, что привлекает автора в авантюрной структуре,

— подчеркнутая условность. Гайдовскому необходимо создать ощущение «театральности», и он добивается требуемого эффекта, отчасти используя богатые возможности выбранной жанровой формы, отчасти, наоборот, разрушая ее формальную целостность. Весьма необычен по внутреннему заданию роман Б.А.Садовского «Приключения Карла Вебера». Своему кредо, выраженному в формуле «духовного консерватизма», писатель не изменил и при новом режиме. Садовской выстраивает произведение в соответствии с «идеологической» схемой. Речь идет о противоположении «реакции» и «беспокойства», которое стало центральной антитезой в миропонимании писателя. Реакция плодотворна как символ прочности и традиции, как необходимое условие духовной «кристаллизации». Беспокойство — основа прогресса, искушающего обманчивой новизной и неизменно ведущего к распаду. В романе эту мысль иллюстрируют судьбы главных героев. С места их срывает беспокойство: смутная неудовлетворенность, тайна, «бес алчности». Но движение не приносит ничего, кроме несчастий. Подтверждение той же закономерности Садовской видит и в жизни Петра I, и в истории России. Петр, обуреваемый «тревогой бесплодных

исканий», предстает фигурой роковой: именно петровские преобразования увлекли страну, бывшую оплотом «святой реакции», на путь «бессмысленного и лживого» прогресса.

К авантюрной прозе обращались не только писатели, близкие в начале 20 в. к акмеизму, но и бывшие футуристы. У М.А.Кузмина и его последователей стремление «действовать», «беспокойство» осуждалось, движение в их произведениях проводило героев через цепь несчастий и, в конце концов, возвращало к той точке, откуда они начинали свой путь. Отстаивая «покой» и «стабильность», писатели и на уровне формы подчеркивали это, используя приемы одной из самых устойчивых жанровых структур. Футуристов, у которых абсолютизация движения являлась одним из краеугольных камней мировоззрения, в авантюрной модели должна была скорее привлекать не идея бессмысленности движения, а собственно постоянное движение как жанрообразующий принцип. В.В.Каменский в романе «27 приключений Хорта Джойса» как бы снимает с авантюрной структуры «налет веков», приближая ее к тому, с чего все начиналось, — к циклизации сказок. Хорт Джойс напоминает пошедшего по свету счастья искать фольклорного персонажа. За нагромождением имен, характеров, коллизий у Каменского встает проблема жизни и смерти. Роман заканчивается смертью главного героя. Это достаточно традиционно для авантюрного романа, но там смерть обычно настигает героя, стремящегося ее избежать. А Хорт Джойс с первых страниц идет навстречу смерти, и момент смерти воспринимается им как высшая точка. Смерть превращается в цель, и получается, что Каменский согласен с тем, что «беспокойство» — кратчайший путь, ведущий к смерти.

Фольклорная «основа» авантюрного романа привлекла внимание и Вс .В .Иванова. В повести «Чудесные похождения портного Фокина» и сказ, и авантюрная схема использовались с одной целью. Они должны были, во-первых, передавать своеобразие «простонародного», «естественного» мышления, а во-вторых, делать индивидуальное максимально типичным, помогать индивидуализировать персонажей за счет черт внешних, сохраняя при этом «всеобъемлющность» типа. Генетически связанный с фольклорной сказкой, авантюрный роман в большей степени, чем другие жанровые формы (за исключением, конечно, авторских вариантов форм фольклорных), соответствует простонародной модели мировосприятия, что проявляется практически на всех уровнях — в сюжете, композиции, принципах типизации и т.д. Иванов сосредоточивает внимание не на личности героя, отправляющегося за тридевять земель, не на том, как он преодолевает возникающие на пути препятствия, а на самих препятствиях. Заставляя Фокина перемещаться по Европе, Иванов сопоставляет жизнь в капиталистических странах с жизнью в СССР.

В «Ибикусе, или Похождениях Невзорова» А.Н.Толстой делает «авантюрного героя» сатирическим персонажем. Мечтавший стать аристократом Невзоров превращается в спекулянта и сводника. И все же он — порождение революции — оказывается победителем. Бледно выглядит рядом с ним «классический» авантюрист Ртищев, гибнут те, кто не сумел приспособиться, преобразиться. Творчество А.Н.Толстого отличается тем, что у писателя нет обычного противоположения авантюрной и социально-бытовой модели. И в «Приключениях Растегина», и в «Ибикусе» он использует приемы авантюрного повествования, если жизненные наблюдения лучше укладываются в авантюрные схемы. Авантюрная модель «вырастает из жизни». В 1920-е г. писатели отталкивались и от конкретных произведений, построенных по модели «похождений». Так, например, с «поэмой» Н.В.Гоголя «Мертвые души, или Похождения Чичикова» должны были соотноситься очерки С.Р.Минцлова «За мертвыми душами» и «поэма в 10-ти пунктах с прологом и эпилогом» М.А.Булгакова «Похождения Чичикова».

В четвертой главе рассматривается иной тип использования приемов авантюрного повествования. Бурный всплеск «жанра» при советской власти объяснялся, в частности, прямым идеологическим заказом. В 1922 г. Н.А.Бухарин выдвинул тезис создания «коммунистического Пинкертона». Он подчеркивал агитационный потенциал авантюрной структуры и учитывал потребность массы в развлекательном, «легком» чтении. Устойчивые элементы авантюрной структуры как бы оправдывали появление идеологически обусловленных штампов, помогали утверждать идею: при помощи увлекательных, привлекающих читателей произведений, решались конкретные идеологические задачи. Публикацией в 1924 г. романов «Остров Эрендорф» В.П.Катаева и «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» М.С.Шагинян открывается ряд получивших широкое распространение в советской литературе в середине 1920-х гг. авантюрно-приключенческо-фантастическо-пародийных произведений. К их числу относятся также романы «Психо-машина» и «Долина смерти. Искатели детрюита» В.А.Гончарова, «А.А.А.Е.» А.Д.Иркутова и В.В.Веревкина, «Никаких случайностей. (Дипломатическая тайна)» и «Тайна сейфа» Л.В.Никулина, «Молодцы из Генуи» В.Л.Веревкина, «Лори Лэн, металлист» М.С.Шагинян, «Повелитель железа» В.П.Катаева, «Иприт» Вс.В.Иванова и В.Б.Шкловского, «Запах лимона» Л.Рубуса (Л.А.Рубинова и Л.В.Успенского) и т.д. Отличительной чертой, объединяющей большинство подобных книг, является и масштаб описываемых событий: в конечном итоге речь идет либо о всемирной революции, либо о мировом заговоре империалистов, либо о мировой войне. Одной из причин «глобализации» являются изменения в проблематике: заменяя религиозное социальным, высшую силу силой общественной, писатели в

и

то же время пытались не размениваться на частности и сохранять общий характер проблемы.

В.П.Катаев одним из первых приходит к решению проблемы случайности и закономерности с точки зрения классового противостояния. В романе «Остров Эрендорф» случайность показывается как системообразующий признак капиталистического общества: в этом качестве она противостоит неумолимой закономерности исторического и диалектического материализма, утверждающего безусловное и не подвластное никакой случайности превосходство нового, социалистического, строя. Один — социальный — конфликт отражает закономерность всего происходящего, другой — частный, разрастающийся до общемирового, — построен на случае. Когда эти конфликты сливаются, оказывается, что случай не может изменить закономерный ход событий, но может ускорить их. Писатель подчеркивает, что успех мировой революции не зависит ни от воли случая, ни от предначертаний судьбы.

«Коммунистический Пинкертон» создавался в основном силами «попутчиков», пытавшихся встать на позиции рабочего класса. По мнению Г.Лелевича и его. соратников, персонажи-рабочие оказывались выразителями чуждой им психологии, суть революционного процесса и пролетарское понимание истории искажались: «попутчики» изображались в качестве деятельных участников революции, а рабочие отстаивали идеи непротивления или создавали подобие тайного ордена. М.Шагинян сама называла «Месс-Менд» «романом-сказкой совершенно своеобразного жанра». В книге сочетались сюжетные ходы авантюрного повествования и мелодрамы, фантастический вымысел, сатирическое обличение капиталистического мира, идеализация советского строя и пародийное использование литературных источников. Предложенная Н.А.Бухариным формулировка предполагала переосмысление существующей литературной схемы, использование устойчивого набора художественных приемов для достижения иных, нежели это заложено в собственно «пинкертоновской» модели целей. Но, выполняя идеологический заказ, писатели не хотели «опускаться» до уровня «Пинкертона». Отсюда элемент пародийности, стремление подчеркнуть дистанцию между автором и текстом. Впрочем, установка на пародийность скорее мешала, нежели помогала. В очерке о «Пинкертоне» дореволюционном А.Бухов обращал внимание на исчезающую в подобных текстах границу между пародией и объектом пародии. Читатели малоподготовленные были не способны отличить пародию от пародируемого. Те же, кто хорошо разбирался в литературе, не интересовались «красным Пинкертоном». Пародию и социальный пафос не удавалось слить воедино.

Пятая глава посвящена литературным формам, в которых использовались приемы авантюрного повествования, — кино-роману,

бульварному роману, уголовному роману и детективу. О «кинематотрафизации современной западной и русской литературы«6 писалось много раз. Стремление сочетать два вида искусства, действительно, является одной из отличительных черт литературы 1920-х гг., но чаще всего модными кинотерминами называли приемы, возвращавшие читателей от ставших привычными моделей социально-бытового или психологического романов к хорошо разработанной, но несколько подзабытой стилистике авантюрного произведения. И так называемая монтажная композиция, и внешняя, «театральная» выразительность образа, и определенность характера, и сочетание планов при первостепенной роли крупного плана, и условность изображения, и динамика развития сюжета, и острота конфликта, и «декоративная» приблизительность фона — все давно использовалось в авантюрном романе. «Кино-романы» Н.А.Борисова «Укразия» и «Четверги мистера Дройда» — пример того, как в метрополии создавались приключенческие книги, рассчитанные и на коммерческий успех, и на пропагандистский эффект. Автор берет за основу форму авантюрного произведения, но меняет проблематику, тип конфликта, характеры центральных персонажей — т.е. целый ряд основополагающих формальных признаков. Проблематика произведений подобного типа практически всегда сводится к противостоянию «наших» и «не-наших». Развязка здесь очевидна изначально. Конфликт между нашими и не-нашими трактуется автором еще и как конфликт старого и нового: старое обречено на поражение, новое неизбежно должно победить. На смену Богу, судьбе, року, неведомому Хозяину приходит неумолимая историческая закономерность. У истории нет больше никаких загадочных поворотов — человечество по прямой дороге движется к светлому будущему.

Существуют две основные модели, по которым создаются бульварные романы. В первом случае акцент делается на разработку системы персонажей, а сюжет максимально упрощен. Вторая модель построена на динамичной смене обстоятельств и введении дополнительных сюжетных линий. Эта модель сближается с моделью авантюрного романа, но последняя здесь, с одной стороны, осложняется дополнительными обязательными элементами, прежде всего, любовной интригой, возможной в авантюрном романе, но вовсе не обязательной, а, с другой стороны, теряет устойчивую проблематику авантюрного произведения (противопоставление «покоя» и «беспокойства», согласно формуле Б.А.Садовского). В произведениях Н.Н.Брешко-Брешковского ключевую роль, как правило, играет политическая интрига, среди персонажей — русские эмигранты, пытающиеся найти свое место в другом, во многом чуждом мире, куда они попали против воли. Несмотря на последовательную ориентацию на каноны авантюрного романа в

6 Витман A.M., Покровская (Хаимович) Н.Д., Эттингер М.Е. Восемь лет русской художественной литературы (1917-1925). — M.-J1., 1926. — С. 364.

построении сюжета, Брешко-Брешковский центральным конфликтом делает конфликт морально-нравственный. Добродетельные герои противостоят аморальности и безнравственности, «вдохновенная религиозность» побеждает. Подтверждение вечности «вечных истин», христианских норм добродетели, существующих вне времени и пространства, читатель находил и в романах О.Г.Бебутовой, построенных на нагромождении любовных треугольников. Система ценностей, вроде бы вывернутая наизнанку за годы революции и гражданской войны, на самом деле осталась незыблемой — подчеркивала Бебутова, возвращая читателей в дореволюционный мир.

1920-1930-е гг. в мировой литературе, прежде всего в литературе англосаксонской, проходят под знаком развития детектива. Эта жанровая форма завоевывает огромную популярность, но в русской литературе собственно детективных произведений почти не создается. Детектив может развиваться лишь в обществе, где конфликт добра и зла как конфликт нравственный рассматривается в качестве одного из ключевых столкновений современности. В СССР с господствующей точки зрения конфликт нравственный являлся лишь «продолжением» конфликта классового. Кроме того, для построения детективного сюжета необходимо, чтобы в обществе, где совершается преступление, было четко определено, что есть закон и что есть нарушение закона. Детектив редко допускает «отклонения» от жесткой схемы: все, что противоречит закону, — преступление, преступник должен понести наказание. В 1920-е гг. развитие детектива в русской литературе затруднено во многом именно из-за дискредитации «закона» как такового, причем это касается и советской, и эмигрантской литературы. Показательны в данном случае попытки писателей русского зарубежья использовать элементы детектива в произведениях, действие которых развивается в СССР. В романе В.Я.Ирецкого «Похитители огня» — детективная сюжетная схема, причем преступление совершается в СССР и расследование ведет советский уголовный розыск. Но поскольку писатель-эмигрант изображает советскую действительность, система нравственных оценок, традиционная для детектива, вывернута «наизнанку». Ирецкий словно действует по системе «минус на минус дает плюс»: если жертвой становится человек, верой и правдой служивший преступному режиму, то совершивший преступление показывается не преступником, а героем, а погибший — преступником.

Образ агента уголовного розыска Шельги из романа А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» — одна из самых примечательных попыток создать новый тип советского положительного героя, сталкивающегося и с белоэмигрантами, и с агентами империалистов, и с бандитами, и с международными авантюристами. Принципиальным отличием советского сыщика становится его «обычность», которая в данном случае лишь подчеркивает «масштаб» рядовой личности в СССР.

Авантюрная схема как нельзя лучше приспособлена для того, чтобы показать исключительность обычного — именно на трансформации прежде заурядного героя построены многие авантюрные произведения. Но в классической авантюрной схеме самим героем овладевает беспокойство, побуждающее утверждать свою исключительность, а у Толстого Шельга оказывается вовлеченным в авантюрный сюжет «по долгу службы»: он должен расследовать преступление, совершенное «настоящим» авантюристом. Авантюрист-одиночка пытается использовать в своих целях противоборство социальных систем, и традиционное противопоставление покоя и беспокойства выглядит иначе на фоне классового конфликта. В «Ибикусе» Толстой показывал «авантюристов поневоле», в «Гиперболоиде инженера Гарина» создаются образы «современных авантюристов» — умных, волевых, талантливых и циничных, настоящих, если воспользоваться названием книги

A.Ветлугина, «авантюристов гражданской войны». Толстой подчеркивает, что именно определенные общественные условия помогают раскрыться авантюрному началу. Столкновение авантюриста с буржуазным обществом рассматривается как конфликт двух аморальных сил. В рамках собственно авантюрного сюжета развивается линия, связанная с Гариным и Роллингом; другая же линия, с одной стороны, выстраивается в соответствии с детективным противопоставления добра (сыщик) и зла (преступник), а с другой стороны, является проекцией классового конфликта, где Гарин выступает индивидуалистом, а Шельга действует от имени коллектива. Пренебрегая «буржуазной моралью», дискредитировавшей себя во время Первой мировой войны, Гарин забывает, что появилась новая, пролетарская мораль, которой ему нечего противопоставить. Более того, авантюрист стремится выступать в качестве «организатора». Это противоречит самой сути образа авантюриста, так как смысл авантюрного конфликта в энергии беспокойства, вторгающейся в находящееся в состоянии равновесия, т.е. «организованное» общество. Гарин не понимает, что «организационный потенциал» одиночки не может противостоять организационной силе общества. Буржуазное общество не справляется с угрозами новой эпохи, но их способно предотвратить новое, советское общество.

В шестой главе подводятся итоги развития авантюрной прозы в русской литературе 1920-1930-х гг. В начале 1920-х гг. писателей в авантюрной модели привлекали мотив театральности всего сущего, стремление понять, мыслимо ли существование мира и человека без таинственного кукловода, держащего все в своих руках; образ человека, поведение которого объясняется идеей беспокойства, искателя — не столько собственно приключений, сколько того, что без приключений недостижимо. Б.А.Садовской, А.Н.Толстой, М.А.Булгаков,

B.В.Каменский, Г.Н.Гайдовский и после революции, ставившей своей целью вознести человека на вершины бытия, стремились показать

подвластность каждого неким высшим силам. Писатели, откликнувшиеся на призыв создать советского «Пинкертона», иначе строили произведения. Социально-конкретная проблематика не позволяла в полной мере использовать метафизическую дистанцированность авантюрной модели. Необходимый эффект достигался главным образом за счет использования пародийной отстраненности. И все же «театральность» авантюрной структуры сказывалась и в «сказочности» романов М.С.Шагинян, и в цирковых приемах у В.П.Катаева, Вс.В.Иванова и В.Б.Шкловского.

В советской литературе сюжетно-композиционная схема «похождений» и образ авантюриста играли важную роль в создании сатирической картины жизни буржуазного общества. Условность авантюрной структуры близка условности памфлетного изображения, и эта общность с успехом использовалась в прозе 1920-х гг. (Необходимо отметить, что нет произведений, в равной степени сочетающих черты авантюрной и комической прозы: мы имеем дело либо с элементами сатиры в авантюрной прозе, либо с приемами авантюрного повествования в сатирических произведениях). Сохранение схемы, концентрирующей внимание на похождениях подчеркнуто асоциального героя, было затруднительно в книгах о советской действительности, но зато кажущаяся «буржуазность» авантюрного романа, когда действие происходило за пределами СССР. Кукольный мир — теперь прежде всего мир капиталистический. Авантюрные приемы построения сюжета используют в сатирических произведениях Б.А.Лавренев («Крушение республики Итль»), Ю.П.Слезкин (Ж.Деларм) («Кто смеется последним» («Дважды два — пять»)), А.В.Шишко («Господин Антихрист», «Комедия масок») и др.

Авантюрист в буржуазном обществе обречен, потому что терпит крах сам буржуазный мир. Авантюрист в социалистическом государстве обречен, потому что там нет места авантюризму. В 1928 и 1931 гг. выходят романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые словно завершают круг развития русского авантюрного романа. Как и Чичиков у Н.В.Гоголя, Остап Бендер обречен. Симптоматично, однако, то, что, в отличие от Чичикова, Бендер выступает в роли почти положительного героя, в столкновении с которым раскрываются характеры персонажей сугубо отрицательных. Он уже порождение новой, революционной, а может быть и постреволюционной эпохи, и в этом его привлекательность для авторов, создающих резко антипатичные образы «героев прошлого», пытающихся вернуть ушедшее, — Кисы Воробьянинова, отца Федора и др. Бендер не является социально опасным, поскольку, по мысли авторов, для его талантов уже нет почвы в СССР. И Бендер понимает собственную обреченность: его стремление в Рио — желание авантюриста вернуться в мир авантюризма.

В 1930-е гг. в советской литературе авантюрная проза вытесняется прозой приключенческой. Об этом говорит и изменение терминологии: на первый план выдвигается принцип построения сюжета. В эмиграции в начале 1930-х гг., наоборот, писателей привлекает не столько действие, сколько тип героя-авантюриста и его восприятие в статичном, не авантюрном мире. В рассказе «Авантюрист» Г.Газданова и в «Авантюрном романе» Н.А.Тэффи авантюрист больше не является центральной фигурой в системе персонажей. Авантюрное в качестве основы его характера констатируется не повествователем, претендующим на объективность, а другим персонажем или самим героем. Определяющим фактором становится мотивированное психологически поведение главных героинь, для которых столкновение с авантюрным — подлинным или мнимым — лишь одно из слагаемых в ряду других событий. В авантюрной схеме все, кроме героя-авантюриста (или группы героев), играли вспомогательную роль; теперь персонажи словно меняются местами: писатели используют образ авантюриста, для того чтобы показать внутренний мир своих героинь.

Вторая часть диссертации посвящена РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 1920-1930-х гг. В это время фантастическая проза впервые после эпохи романтизма занимает столь значительное место в русской литературе. Картины иных миров рисуют в футуристы Н.Н.Асеев и Г.Арельский, в сатире фантастику используют М.А.Булгаков, Е.Д.Зозуля, Б.А.Лавренев, А.В.Шишко. Образцом научно-фантастической прозы становятся книги В.А.Обручева, фантастические картины будущего создают Е.И.Замятин, Я.М.Окунев. Романтическая фантастика привлекает членов групп «Московский Парнас» и «Серапионовы братья», фантастические романы пишет А.Н.Толстой, существенную роль фантастика продолжает играть в творчестве А.С.Грина. А.Р.Беляева критики называют советским Жюль Верном. В прозе русского зарубежья к фантастике обращаются И.Ф.Наживин, А.М.Решшков, П.Н.Краснов, С.Р.Минцлов, В.Я.Ирецкий, М.К.Первухин, И.Д.Сургучев, П.П.Тутковский, В.В.Шульгин и т.д. Мистические мотивы звучат в оккультных романах. «Россия, последние годы ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной»,7 — писал в 1922 г. Е.И.Замятин. «То, что происходит сейчас в нашей стране, те темпы, которыми все это осуществляется, говорят сами за себя. База для творчества поистине огромна, — утверждал в 1934 г. А.Н.Толстой. — Отсюда вывод, что есть все предпосылки, сама жизнь их дает, для развития научно-фантастического романа»8.

7 Замятин ЕМ. Герберт Уэллс. — Пб„ 1922. — С.47.

8 Борьба за технику. — 1934,- №17-18.- Сентябрь. — С.9.