Партизаны

Ильинский рубеж. Подвиг подольских курсантов

Фотоальбом, рассказывающий об одном из ключевых эпизодов обороны Москвы в октябре 1941 года, когда на пути надвигающийся на столицу фашистской армады живым щитом встали курсанты Подольских военных училищ. Уникальные снимки, сделанные фронтовыми корреспондентами на месте боев, а также рассекреченные архивные документы детально воспроизводят сражение на Ильинском рубеже. Автор, известный историк и публицист Артем Драбкин подробно восстанавливает хронологию тех дней, вызывает к жизни имена забытых …

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном томе

Впервые полная история войны в одном томе! Великая Отечественная до сих пор остается во многом «Неизвестной войной». Несмотря на большое количество книг об отдельных сражениях, самую кровопролитную войну в истории человечества не осмыслить фрагментарно — лишь охватив единым взглядом. Эта книга ведущих военных историков впервые предоставляет такую возможность. Это не просто летопись боевых действий, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая победным маем 45-го и капитуляцией Японии, а гр…

Мы дрались на истребителях

ДВА БЕСТСЕЛЛЕРА ОДНИМ ТОМОМ. Уникальная возможность увидеть Великую Отечественную из кабины истребителя. Откровенные интервью «сталинских соколов» — и тех, кто принял боевое крещение в первые дни войны (их выжили единицы), и тех, кто пришел на смену павшим. Вся правда о грандиозных воздушных сражениях на советско-германском фронте, бесценные подробности боевой работы и фронтового быта наших асов, сломавших хребет Люфтваффе.

Сколько килограммов терял летчик в каждом боевом…

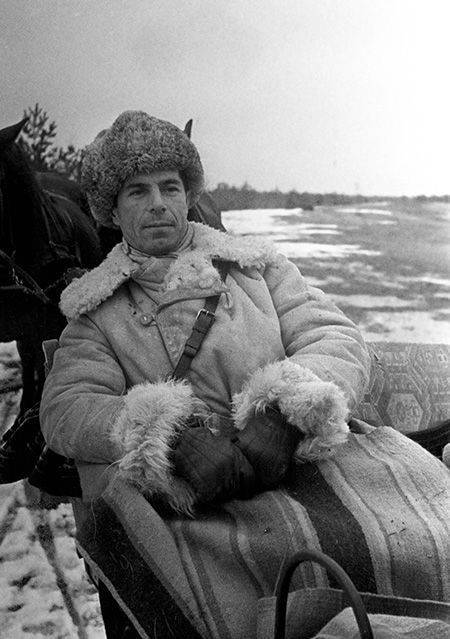

На фронте рядом с тобой соседи, тебя поддерживают танки, орудия, самолёты. Регулярно обеспечивают боеприпасами, горячим питанием, если ранят, оказывают квалифицированную медицинскую помощь, своевременно информируют обо всех изменениях в обстановке. А у партизан ничего этого нет. Вооружены партизаны в основном лёгким стрелковым оружием. Вынуждены выполнять боевые задачи в составе небольших групп и отрядов, прибегать к засадам, стремительно маневрировать в ходе боя, быстро сниматься с места и выходить на фланги и в тыл противника, внезапно просачиваться через его боевые порядки.

Но недолго мне в госпитале пришлось… 9 августа 1941 года немцы занимают село Подвысокое. И мы уже являемся людьми военнопленными. У нас врач был – он всё время говорил, что, согласно конвенции, нас никто не тронет. И мы надеялись, молодые, на него. Всё выполняли, что предписывают врачи. Выполняли все пункты. Но получилось не так, как врач рассказывал, а получилось иначе. Как только они заняли всё, сразу пришли в госпиталь, сразу – и по-своему распорядились. Всех подняли, кто может ходить, а кто не может – то мы только слышали звуки выстрелов.

Вначале я месяца полтора побыл связным. Обеспечивал связь с четырьмя сёлами: Шевченки, Решетняки, Буланова и Нижняя Вильшана. А знаешь, как связь держали? Я знал всех наших партизан в этих селах, но чтобы не заподозрили, ни в коем случае нельзя заходить к ним во двор. В условленное время встречаемся, но чтобы не разговаривать, и не рассказывать на пальцах, или под воротник или куда-то еще, зашивали бумажку с донесением. И у второго такая же. Начинаем пилить дрова у «двоюродной» тётки. Зипуны скинули, распилили, а потом он берёт мой, а я надеваю его. Вот такая связь.

Тем временем погоня за мной у немцев вовсю продолжалась. Как только я стал подниматься, так сразу же услышал звуки выстрелов «та-да-да-та». Я вскакивал, бежал, потом падал, после чего вновь подымался и бежал. «Плохо твое дело, парень», — пришла мне в голову новая мысль. Но повернув правее, обнаружил овраг, через который перемахнул дальше. Через какое-то мгновение я набрел на канаву около пустыря, по которой дальше «почесал». Впереди меня находилась автострада. Это меня, разумеется, очень сильно напугало. Дальше шли поля, через которые бежать было бесполезно, меня обязательно бы поймали. Несясь на большой скорости до автострады, я соображал только об одном: как же, интересно, мне перебраться на ту сторону?

Бригада держала удар, но потом прорвали справа. Смяли роту 1-го Ворошиловского… В «окно» пошли танки. Первый раз я передавала открытым текстом и… матом. Я даю радиограмму, а мимо едет повозка с ранеными. На ней лежит наш красавец, казак Коля. Высокий, стройный парень… Ранение прямо в лицо. Можете себе представить, он лежит, а у него все залито кровью. А у второго, Иван Ивановича, – так называли одного молодого парнишку, разведчика, – видно как сердце работает. Подумала, что только бы их успеть отправить, и начала запрашивать самолет. Но тут нас засек немецкий «кукурузник» и начал обстреливать. Из домика лесника мы с Виктором выскакиваем, перебегаем по поляне, а немец по нам сверху бьет, да еще второй прилетел. Мы перебегаем, прячемся за деревья. Потом чуть дальше, забрасываем антенну и продолжаем передачу. А в Москве у приемника кто-то опять спит: «Дорогой товарищ, вас плохо слышу». Тут бьют вовсю, и насмерть, а она плохо слышит!

А у нас немцы долго не появлялись, но когда через месяц приехали, сразу стали хватать молодежь. Деревню окружат, пойдут по домам и всё… Ну, я поначалу прятался, потом думаю, ну все, пора выходить. К партизанам. Они быстро появились, видимо, уже все подготовлено было заранее. А у нас поселок в таком удобном месте для перехода, и они к нам часто заходили. Переговорил с ними, а мне говорят: «Тебе уже 17 лет, мы тебя примем, но только с оружием!» А у нас-то в округе боев не было, и где его достать?

Помню, лежу со своим обрезом и думаю: «Не дай Бог начни их только…» И наше счастье, что ветер был с той стороны. А если бы в ту сторону, то собаки точно бы учуяли. И видим, они сразу развернулись в цепь, через каждые четыре метра, с собаками, и пошли на деревню. Слышим, там уже крик, шум, тарарам, стрельба. Молодежь немцы угоняли в Германию, а скот забирали. А партизаны их глушили и отбирали у них скот.

Мене хотели забрать в Германию, но я не дался. Тогда нам подпалили хату. Добре, що староста вырвал из крыши кусок горящей соломы и потому хата не сгорела. Я же утёк в лес. По лесу побегал як волк, после вернулся до хаты. А тут как раз бандеровцы зробили (сделали) свою Колковскую республику. Пока советская власть не пришла, она тут почти два года была. В 42-м они организовали эту республику. Но это они начали все опосля, як немцы начали отступать от Москвы. Стали все тикать из полиции. Потом бандеровцы начали поляков бить своею армией. А немцы в это время тихо сидели в Маневичах (80км от Луцка), тут о них даже не слышали. Да в Колках сидело четыре немца. С Рожищ к ним приехали машиною еще десять. Привозили они им щось, тем четырем, чи шо, не знаю. А когда ехали назад, на Рожище (45 км от п. Колки), бандеровцы там, у горок их всех постреляли. После того побили и тех четырех в Колках.

В 1942 году погибла мать. Мы же на оккупированной территории жили, а там кого только не было – и банды, и полицейские, и немцы. Пришли к нам как-то вооруженные люди, начали обыскивать хату, а в хате ничего нет. Мать не сдержалась, закричала на одного: «Ты, грабитель, такой-сякой», – так он ее застрелил и запалил хату. Я был недалеко. Смотрю – хата горит. Прибежал. Младшие на улице стоят, рядом мамина сестра, а соломенная крыша уже опустилась. Крышу разгреб, мне ведро воды подали и я бросился в хату. Тут же натолкнулся на маму. Через окно вытащил ее, положил на улице. Она на меня в последний раз посмотрела и умерла.

В годы Великой Отечественной войны борьба за жизнь велась не только на фронте, но и в тылу врага. Участниками антифашистских движений становились обычные граждане, несогласные с гитлеровским режимом. Они объединялись в нерегулярные отряды и мешали фашистам осуществлять свои планы. Благодаря партизанским отрядам многие оккупированные территории были отвоеваны Красной армией. Партизаны добывали сведения о готовящихся операциях, сбивали с толку немецкие отряды.

Главный герой трехсерийного фильма «Обратной дороги нет» майор Топорков сбегает из концлагеря и присоединяется к партизанскому отряду. Он просит командира помочь людям, оставшимся в лагере. И вот партизаны отравляют на помощь соотечественникам два обоза, но только в одном из них находятся настоящие боеприпасы, второй – отвлекающий. За партизанами по пятам следуют немцы, но для них эта миссия важнее собственной жизни.

Смотрите художественный фильм «Обратной дороги нет» в 21:40 в пятницу, 3 июля, на телеканале «МИР».

В годы войны в партизанские отряды вступали не только старики и взрослые, но и дети. О многих из них некому было позаботиться, терять им было нечего. Более того, дети вызвали наименьшее подозрение немцев – враги считали, что дети слабы и не готовы рисковать жизнью ради спасения других, а скорее согласятся на приют и еду. Но они ошибались: среди полутора миллиона человек, которые числились в партизанских отрядах, примерно треть – были дети. Известно, что на территории одной только Беларуси воевали 74 тысячи детей. Истории у всех разные: кто-то прошел войну от начала и до конца, а после ее окончания смог вернуться к обычной жизни, а кто-то был раскрыт фашистами и казнен в самом начале боевых действий. Немцы не щадили детей, многим из них была уготована более страшная судьба, чем для взрослых. О выдающихся детях-партизанах – читайте в материале «МИР 24».

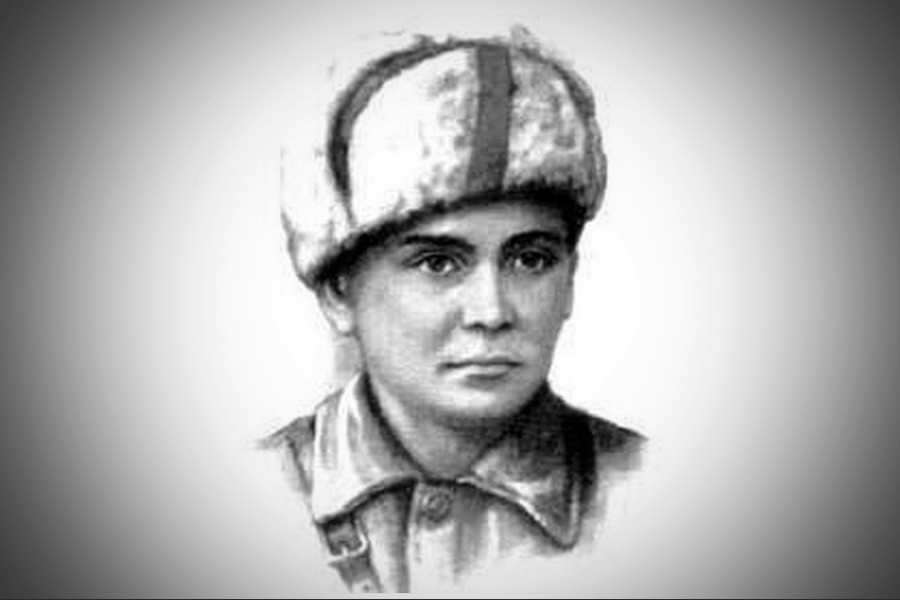

Зина Портнова

Девочка родилась в Ленинграде, война началась, когда Зина только закончила 7-ой класс. Родители отправили ее на лето к бабушке в Беларусь, там она и встретилась впервые с фашистами. Зина не смогла вернуться домой и осталась работать посудомойщицей в столовой оккупированного города. В то же время в соседней деревне сформировалась молодежная организация «Юные мстители», Зина поспешила в него вступить и начать бороться с нацистами.

Однажды девочка отравила пищу, приготовленную для немецких солдат. Чтобы доказать свою непричастность, ей пришлось самой отведать суп. Девочка чудом осталась жива, а вот гитлеровцам повезло меньше – боле сотни человек погибли. Зина еще долгое время строила козни фашистам, но в итоге девочку вычислили и подвергли пыткам.

Зина пыталась бежать, но ей прострелили ноги и заставили отвечать на вопросы о своих товарищах. Девочке было все равно – несмотря на зверские пытки она не выдала информацию фашистам и до последнего хранила стойкость. Ей отрезали уши и выкололи глаза. Истерзанная и замученная, Зина не сдалась, и немцы решили расстрелять ее в январе 1944 года. Так Зина Портнова стала символом стойкости советских детей перед лицом захватчиков.

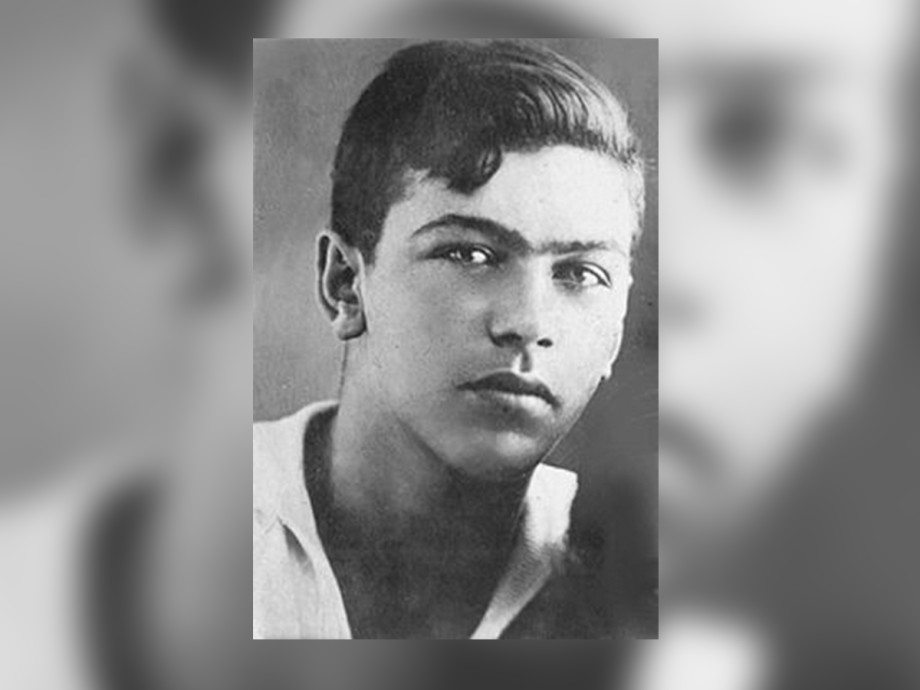

Леня Голиков

Леня Голиков родился в 1926-ом году, окончил 7 классов и до войны работал на фанерном заводе. Война настигла мальчика, когда тому было всего 15 – немцы захватили его деревню. Леня тут же решил записаться в партизанский отряд, но брать его не хотели – мол, слишком мал еще для такого. Тогда за мальчика поручился его школьный учитель. И вот для Лени открылась новая жизнь: он стал разведчиком 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады, которая действовала на территории Новгородской и Псковской областей.

Леонид подрывал фашистов, добывал ценные сведения, сопровождал обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. И вот в августе 1942-го года Леня подорвал гранатой машину с немецким генерал-майором инженерных войск Рихардом фон Виртц. Мальчику удалось забрать портфель с документами. Внутри оказались секретные чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные бумаги военного характера. За этот подвиг Леня получил звание Героя Советского Союза.

Так получилось, что жизнь Лени и его товарищей оборвалась из-за предателя. В январе 1943-го, еле отбившись и вырвавшись от немцев, партизанский отряд занял несколько изб в деревне Острые Луки. Команда не предусмотрела, что кто-то из местных будет не рад такому соседству и сдаст их фашистам, так что охрану на ночь выставлять не стали. Немцы пришли быстро, окружили отряд и расстреляли всех его участников. Леня пал под вражескими пулями.

Марат Казей

Когда мальчику было 13 лет, его мать умерла, тогда он с сестрой решил вступить в партизанский отряд. Это был 1942-ой год, война была уже в самом разгаре, и дети решили в какой-то степени продолжить дело матери – немцы повесили ее за то, что она скрывала и выхаживала раненых партизан. Однако вскоре мальчик остался и вовсе один – его сестра Ариадна отморозила ноги во время одной из партизанских вылазок, ей пришлось ампутировать конечности и эвакуироваться в Ленинград. Марату предлагали сопровождать сестру и тоже спастись, но он отказался – он мстил уже за двоих. Тогда у мальчика обнаружились выдающиеся навыки разведчика. Он мог раздобыть немецкие документы или незаметно прорваться через окружение.

В мае 1944-го года мальчик принимал участие в подготовке операции «Багратион». Позже она освободила Беларусь от фашистов, но мальчик этого уже не увидел. Вместе с напарником он направился на встречу со связистом, но по дороге партизаны нарвались на фашистский отряд. Немцы взяли мальчиков «в кольцо», напарник погиб сразу, а Марата немцы хотели взять в плен. Но он решил не сдаваться и ни в коем случае не дать напавшим немцам остаться в живых: когда закончились патроны, он взорвал гранату и погиб.

Вилор Чекмак

Мальчик рос в Севастополе. К началу войны он учился в школе и только успел закончить 8-ой класс. У него были выдающиеся способности к учению, он любил науку и творчество – больше всего мальчик хотел стать художником. В довоенное время Вилору таки удалось пожить обычной детской жизнью, он зачитывался книгой «Три мушкетера», играл в театре и участвовал в творческих конкурсах. Но тяга к искусству во взрослой жизни мальчику не пригодилась. Один из товарищей мальчика, уходя на войну, передал Вилору на воспитание свою овчарку по кличке Ральф. Сам же Вилор вскоре решил отправиться вслед за другом и, несмотря на врожденную болезнь сердца, отправился с собакой на фронт. На службе они были неразлучны: вместе ходили в разведку и выполняли боевые задания.

Оказалось, что у Вилора очень хорошо получалась разведывательная деятельность – иногда он в одиночку ходил по лесу в поисках следов немцев и их укрытий. И вот однажды во время одного из дозоров мальчик заметил приближающихся к партизанскому отряду фашистов. Он незамедлительно предупредил товарищей выстрелом из ракетницы, чем неизбежно привлек к себе внимание немцев. Ему пришлось в одиночку принять бой. Когда патроны кончились, Вилор подпустил к себе немцев и взорвал гранату.

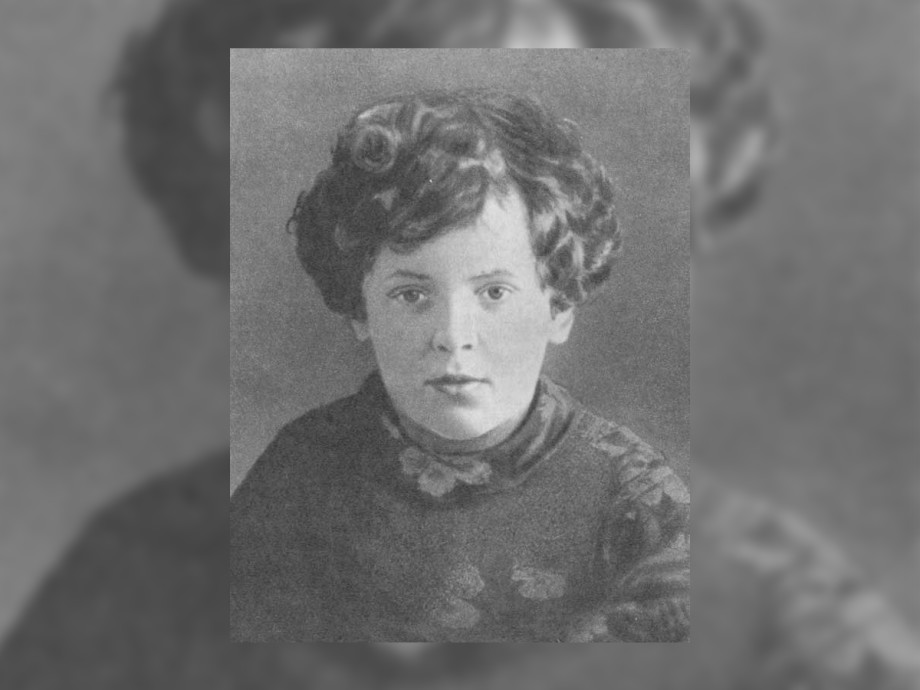

Лара Михеенко

Летом 1941-го года, перед самым началом войны, девочку Лару отправили на отдых в Печенево к дяде. Как только девочка узнала о наступлении немцев, она сразу же решила примкнуть к сопротивлению, несмотря на юный возраст. Наиболее активную деятельность отряд вел в 1943-ем году, принимал участие в «рельсовой войне». К тому времени Лара уже была опытной разведчицей, поэтому ей доверили добычу сведений об охране мостов и планов по их минированию. Однажды девочка помогла не только вывести из строя мост, по которому будут двигаться немцы, но и уничтожить проходивший вражеский эшелон. Миниатюрная и почти незаметная девочка смогла тихо подобраться к мосту и зажечь под ним огнепроводный шнур прямо перед приближающимся поездом.

Осенью того же года Лариса была в разведке вместе с другими партизанами. Группа остановилась переночевать у надежного человека, Лара оставалась снаружи для наблюдения, а остальные члены отряда помогали хозяйке. Внезапно возле дома появились немцы, Лара успела предупредить друзей, но врагов было слишком много. Товарищей девочки убили, а саму ее хотели взять в плен. Но когда немцы попытались потащить Лару за собой, она вытащила из кармана пальто гранату, но та не взорвалась. Это только раззадорило немцев и когда девочку доставили в пункт допроса, ее стали жестоко пытать в надежде раздобыть сведения. Лара не сдалась и 4 ноября 1943 года ее растеряли. Позже выяснилось, что местоположение партизанского отряда раскрыл кто-то из своих.

Это было в августе 1941 года. Мы жили в Смоленской области. Наши войска, несмотря на героическое сопротивление, в середине июля немцы уже захватили

…Читать далее

Мне в 1943 году исполнилось 13 лет. Брат Сашка был младше меня на два года. Мы жили в деревушке Покровка. Сейчас ее уже

…Читать далее

— Ну, старшина, даст бог, свидимся! Твой выход, ждем тебя в подлеске, но учти, долго не сможем. — Добро, лейтенант, рад был повоевать

…Читать далее

Футбольное поле находилось на окраине города, недалеко от возвышающихся металлических резервуаров немецкого склада с горючим. Осуществлявшие охрану часовые вначале пристально наблюдали за галдящей

…Читать далее

27 июля 1989 года герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову было бы 78 лет. Но не пришлось ему дожить до этого возраста. В

…Читать далее

Август 1992 г. Встреча партизан отряда «Победители» на 50-летие выброса отряда под г. Ровно. -Первый справа Н.Д. Дорофеев. — Первый справа во 2-ом

…Читать далее

ПАКЕТ КУЗНЕЦОВУ Из цикла «Неизвестное об известном». О Н.И. Кузнецове и его боевой группе. Воспоминания ветерана отряда. Когда пришел в разведку Петр Семенович

…Читать далее

Сегодня начинается публикация цикла рассказов «Неизвестное об известном» о легендарном разведчике Н. И. Кузнецове. Материалы предоставлены Николаем Дмитриевичем Дорофеевым, изучавшем и собиравшем более двадцати лет

…Читать далее

У нас в академии на кафедре эксплуатации специальной техники преподавал доктор технических наук полковник Соснов Моисей Абрамович. (Фамилия изменена). А история его такова.

…Читать далее

Это письмо вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Его прислал сын героя, участника бельгийского сопротивления, Якова Андреевича Бирюкова. Оно не было предназначено для

…Читать далее

Бельгия. Снимок сделан летом 1944 года после освобождения Бельгии американцами. Слева на право: Верхний ряд,: Емельянов Михаил, Стрекачев Петр, Савинцев Яков, Лагоша Иван,

…Читать далее

Смоленская область, райцентр Угра. Татьяна Зуйкова. В начале войны ей было 15 лет. Нашу семью перед самой войной исключили из колхоза. А тогда

…Читать далее

О партизанской войне в тылу врага в 1941 г. (по материалам бесед с подмосковными партизанами, записанным в начале 1942 г.).

Летом-осенью 1941 года фронт неуклонно приближался к Москве. Во всех районах Московской области, прежде всего в западных, северных и южных, начали готовиться к партизанской войне в тылу врага: оборудовали базы боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Подбирали людей в состав отрядов, создавали агентурную сеть из сотрудников Управления народного комиссариата внутренних дел Московской области, которые должны были оставаться в оккупированных районах на нелегальном положении и обеспечивать связь между партизанами и центром.

Первый секретарь районного комитета партии Краснополянского района Московской области — общерайонный комиссар партизанских отрядов П.А.Латышев вспоминал: «В конце августа или начале сентября мы стали подбирать отряд… Мы заочно намечали людей из партийного и советского актива, с кем нужно было вести разговор. Наметили человек 80-85, стали их вызывать в райком партии. Осталось у нас 60 человек в двух отрядах… В основном в отряд входили работники райкома партии, исполкома райсовета, райзо, председатели сельсоветов, председатели колхозов… Было заложено 4 продовольственных базы и 5 баз боеприпасов в разных местах района предполагаемых действий… Была землянка сделана на 40 человек, там было две маленькие печки…»1

В Высокиническом районе к партизанской войне начали готовиться в июле: «подбирать людей в истребительный батальон… землянки сделали, организовали в лесу базы».

В Звенигородском районе «РК ВКП /б/ организовали 5 партизанских отрядов», один из которых полностью состоял из работников милиции и сотрудников НКВД2.

В Дмитровском районе командир созданного партизанского отряда не справился с порученным делом, и руководство в ноябре 1941 года принял на себя 2-й секретарь горкома партии В.А.Дробышевский — уже в условиях оккупации. «Примерно 15-20 числа … территория действий еще не была определена, не были намечены и точки расположения землянок, не закончена была закладка продовольствия, боеприпасы совершенно отсутствовали. Личный состав отряда не был укомплектован и расстановка его сделана не была»3.

«В Верейском районе партизанский отряд при РК ВКП (б) был организован с момента появления немцев — 10 октября 1941 года, преимущественно из партактива… Продукты питания заготовлены не были… Врача или даже медсестры в отряде не было»4.

Как вспоминал старший оперуполномоченный Ленинградского районного отдела УНКГБ Михеев, «в ноябре месяце 1941 года руководством Управления УНКВД МО было дано указание формировать партизанские отряды и отправлять в тыл немецко-фашистских войск… Под непосредственным руководством начальника Ленинградского РО УНКГБ г. Москвы тов. Скворцова в Ленинградском районе было организовано и направлено в тыл противника 5 партизанских отрядов из сотрудников РО УНКГБ, милиции и рабочих фабрик и заводов района. 13 ноября 1941 года в 14 часов три партизанских отряда были направлены на линию фронта в районе Наро-Фоминска и переданы в распоряжение командира дивизии Героя Советского Союза Лизюкова для получения указаний и переброски в тыл противника»5.

В Коминтерновском районе Москвы организацией Осоавиахима была создана партизанская группа в количестве 30 человек во главе с Колядой — «Батей», позже принявшем общее командование партизанскими отрядами6.

Появление немцев, хотя оно и ожидалось, внесло в действия наспех сколоченных боевых групп немало сумятицы. В отчете о деятельности партизанского отряда Лотошинского района говорится, что «при внезапном появлении немцев… среди некоторой части коммунистов получилась паника … часть коммунистов (названы 8 фамилий) струсили, в отряд не явились, а истребительный батальон при отходе из района был обстрелян немцами, после чего на точку сбора из 196 человек явилось только 54 человека, остальные разбежались»7. Из Дмитровского партизанского отряда, вспоминал его командир В.А.Дробышевский, часть партизан «при первых трудностях в связи с воздушным налетом фашистской авиации разбежалась, как трусы и паникеры. Сбежало 29 человек, причем захватив с собой… обмундирование и вооружение»8. Что ж, как заметил комиссар партизанского отряда Высокинического района Н.С.Дроздов, «были разные люди, одни посмелее, другие потрусоватей, но те, которые потрусоватей, тянулись за теми, которые посмелее, других приходилось подталкивать за смелыми»9, ведь большинство партизан «не участвовали ни в одной войне… не держали в своих руках винтовки. Все это многих пугало, вселяло страх и неверие в свои силы»10. Судить следует по результатам. Подмосковные партизанские отряды в целом сражались достойно. Многие бойцы были награждены орденами и медалями.

Сохранился текст клятвы партизан Высокинического района:

«Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук доверенного мне боевого оружия до тех пор, пока не будет на нашей земле уничтожен последний фашистский гад.

Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя крови и своей жизни.

Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы своих командиров и начальников, строго соблюдать военную дисциплину.

Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь могучий советский народ в рабство озверелого фашизма.

За сожженные города и села, за смерть детей, за пытки, насилия и издевательства над народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно, неустанно. Кровь за кровь и смерть за смерть.

Если же по моей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту клятву и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки своих товарищей»11.

На войне как на войне. Приходилось сталкиваться и с предательством. Командир одного из партизанских отрядов под городом Солнечногорском И.А.Рюмкин свидетельствовал: «Когда немцы приходили в деревни, то они иногда устно, а иногда и в письменной форме обращались к населению с воззванием выдавать партизан, причем за поимку главарей партизанских отрядов они установили премии в 10 тысяч рублей. Среди населения находились охотники получить эти деньги за наши головы»12. Однако отряд своевременно предупредили об опасности и он успел передислоцироваться. Успел уйти от врага и партизанский отряд Лотошинского района — его пыталась захватить группа рабочих МТС, получившая оружие от немецкого штаба13. Отряд же Верейского района немцам все же удалось разгромить по наводке предателей, и он был переформирован.

В ноябре 1941 года Московский обком ВКП (б) и Управление НКВД по Москве и Московской области приняли директиву «Всем командирам и комиссарам партизанских отрядов об активизации партизанского движения», пункт 5 которой гласил: «Выявлять и беспощадно истреблять предателей — пособников врага из местного населения»14.

И партизаны не оставляли предательство безнаказанным. «За период своей деятельности в тылу врага, — написано в отчете о деятельности партизанского отряда Лотошинского района, — отряд боролся также и с предателями. Нашим отрядом был уничтожен в селении Федосово Соколов и ранен Буров — организаторы банды по розыску партизан… Уничтожен Крылов М.Д., немецкий шпион, который под видом жестянщика ходил по деревням и уточнял места расположения партизан, выделял, кто сочувствует советской власти и т.д.» «Уничтожена Цветкова», указавшая немецкому карательному отряду партизанский лагерь, «уничтожен дезертир из отряда Друганов»15.

Стремительность немецкого наступления воспрепятствовала полноценному снабжению и оснащению партизан. Многие отряды оказались без продовольствия и боеприпасов. В начале октября 1941 года не успели вывезти продукты из Лотошино, и боровские партизаны остались без продовольственных баз. «Питание вынуждены были доставать у немцев с боем». Базы партизан Высокинического района оказались в расположении немецких окопов: «Немцы заняли свою линию обороны там, где были расположены наши землянки… часть этих продовольственных продуктов была выдана немцам предателями…»16 Приходилось самим добывать себе у врага и оружие, потому что присланные из Москвы канадские винтовки не стреляли. Лотошинцы страдали от того, что «не имели ни одной пары лыж… во второй половине ноября снега выпало уже много… Выступить в бой за 3-4 км от базы было невозможно… Несколько бойцов пришли в лес в хромовых сапогах, валенок не было, и когда пошли морозы, боеспособность этих товарищей понижалась»17.

«Не хватало на всех винтовок, патронов, гранат. Бутылки с горючей жидкостью мы еще ни одной не имели. Все это удавалось понемногу отыскивать и вооружаться для выполнения боевых заданий… Питание и обмундирование мы добывали себе сами…»18

Для поддержания боевого духа очень важна была информационная поддержка извне. Но газеты приходили редко, радиоприемники ломались. «В землянке было у нас радио, — вспоминали партизаны Высокинического района, — пользовались последними известиями. Правда, питание было очень ограничено. Потом это питание было совершенно уничтожено, не имели ни газет, ничего. Потом получаем речь Сталина с самолета. Устроили громкую читку, и потом по несколько раз каждый читал индивидуально. После этой речи мы почувствовали, что мы сильны. Мы так ее читали!»19

Группами и поодиночке выходили из окружения солдаты действующей армии. «Впечатление было такое: мы уходим в партизанский отряд, а армия целиком спасовала… За время действия партизанского отряда мы очень много вывели своих людей, которые шли из-под Вязьмы, Рославля и др., давали им направление и выводили. Давали помощь раненым, кормили их». «…нужно было принять во внимание панику, которая началась в октябре месяце … когда некоторые одиночки и целые подразделения армии бежали, кидали оружие. Мы проявили инициативу — сделали заградительные отряды, людей… направляли к коменданту города… Мы отобрали у всех задержанных оружие, если оно у них было, после оружие, куда полагалось, сдавали, так как в этом отношении было очень жесткое задание»20.

Партизанские отряды тесно взаимодействовали с ближайшими частями Красной Армии, поставляли им разведывательные данные о расположении войск противника и движении его обозов; по заданиям командиров Красной Армии организовывали диверсии на вражеских линиях связи и на транспорте. Отряд Лотошинского района так активно досаждал немцам во время их продвижения к Москве по дороге Шестаково — Клусово, что те вынуждены были искать другие, хотя и менее удобные, пути21. Борьба же немцев с партизанами была почти безрезультатна.

Командир Боровского партизанского отряда Н.И.Рачков записал в дневнике свои впечатления с 14 ноября по 2 декабря 1941 года: «В основном население ждет быстрейшего возвращения армии, восстановления советов. Есть небольшая группа, которая колеблется, говорят — скорее бы к одному концу. Третья группа, очень маленькая, ждет победы фашистов, главным образом из-за того, чтобы не было колхозов». Когда Советская Армия перешла в решительное наступление, он отмечал: «Особое настроение в основном народе стало к 15 декабря в связи с большим движением по трем дорогам немецких войск в сторону Смоленска. Даже староста изменил тон, отменил регистрацию коммунистов и комсомольцев». «Вчера получил сведения о движении немцев из Боровска к Можайску. В деревне Бортники у населения немцы вскрыли все сундуки, отобрали все тряпки и пожгли на кострах. Остальную часть забросили в колодцы… Сегодня немцы обозлили сильнее народ — искали по домам везде валенки»22.

17 ноября 1941 года появился приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428: «Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог… при вынужденном отходе наших частей… обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать»23. «После этого мы уже потеряли связь с населением», — свидетельствовал командир партизанского отряда Высокинического района В.Д.Петраков24. В отчетах появились сведения о количестве сожженных жилых строений. По неполным данным на 25 января 1942 года, партизанскими отрядами Можайского, Волоколамского, Лотошинского, Рузского, Осташевского, Нижне-Петровского и Угодско-Заводского районов было сожжено 8 деревень и 131 строение25.

Когда началось освобождение Московской области от немцев, партизаны помогали местному населению ремонтировать сгоревшие и разрушенные здания, восстанавливать колхозы. Они выявляли дезертиров, собирали трофейное оружие, продовольствие, фураж для Красной Армии. Одновременно партизаны наращивали военное давление на вражеские тылы. «Чума» — так называли их немцы26. Немецкое командование призывало своих солдат «оставить свою беспечность в этой коварной стране», запрещало «ночлег отдельных солдат в незанятых населенных пунктах», предписывало пехоте «в близлежащие леса входить только группами», а шоферам «заканчивать свои поездки в тыловой местности в занятых населенных пунктах до наступления темноты»27.

Движение гитлеровских полчищ на восток было остановлено. В этом немалая заслуга и партизан Подмосковья.

1Научный архив Института российской истории Российской Академии наук (ИРИ РАН). Ф.2, р.II, оп.I, ед.хр.9а, л. 1-5.

2Там же. Ед.хр.4а, л.1; ед.хр.7б, л.1.

3Там же. Ед.хр.6, л.1.

4Там же. Ед.хр.2б, л.1,4.

5Там же. Р.IX, оп.8, д.31, л.1.

6Там же. Оп.26, д.1, л.18.

7Там же. Р.2, оп.1, ед.хр.10б, л.9, л.10.

8Там же. Ед.хр.6, л.2.

9Там же. Ед.хр.4а, л.15.

10Там же. Ед.хр.10б, л.10.

11Там же. Ед.хр.4б, л.22.

12Там же. Ед.хр.8, л.9.

13Там же. Д.10а, л.10.

14Хроника событий, документы. Приложение к Календарю дат и событий // 50 лет. Великая Отечественная война. М., 1992, вып.3. С.55-56.

15Научный архив ИРИ РАН. Ф.2, р.2, оп.1, ед.хр.1б, л.10-13; ед.хр.10б, л.13.

16Там же. Д.10а, л.3; ед.хр.1г, л.1; ед.хр.4а, л.14, л.15.

17Там же. Ед.хр.4а, л.12; ед.хр.10б, л.10; ед.хр.9а, л.4; ед.хр.6, л.21.

18Там же. Ед.хр.9а, л.2, л.5.

19Там же. Ед.хр.4а, л.59.

20Там же. Ед.хр.10б, л.13; ед.хр.4а, л.15.

21Там же. Ед.хр.10б, л.13.

22Там же. Ед.хр.1б, л.10,12.

23Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М., 1992. С.211.

24Научный архив ИРИ РАН. Ф.2, р.2, оп.1, ед.хр.4а, л.21.

25Москва военная. Мемуары и архивные документы. М., 1995. С.131.

26Война Германии против Советского Союза 1941-1945. Документальная экспозиция. Каталог. Берлин, 1992. С.132, 135.

27Там же. С.130.

*По материалам бесед с подмосковными партизанами, записанным в начале 1942 года сотрудниками Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас Институт российской истории РАН)

Ковпак С.А. «От Путивля до Карпат»

От автора: По просьбе различных организаций мне часто приходилось выступать с докладами о боевом пути партизанского соединения, действовавшего под моим командованием на территории 18 областей Украины, России и Белоруссии и прошедшего с боями по тылам врага от Путивля до Карпат. Интерес, который вызывала у слушателей тема докладов, заставил меня подумать о литературном оформлении своих материалов и воспоминаний. Конечно, я не ставил себе задачи описать все операции, проведённые нашими отрядами. Я хотел только рассказать о том, что мне кажется самым важным и интересным в партизанском движении Великой Отечественной войны советских народов против немецко-фашистских захватчиков. Так что пусть герои, о которых я не упомянул в этой книге, не обижаются на своего командира. Придет время, и я постараюсь досказать то, о чём пока не имел возможности и времени рассказать. Считаю своим долгом выразить благодарность Е. Герасимову, по заданию Военного издательства работавшему над литературным оформлением моих материалов.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/58-2012-02-14-18-35-01

Артозеев Г.C. «Партизанская быль»

В августе 1941 года по решению Черниговского обкома партии в Добрянском районе был организован партизанский отряд, в состав которого вошёл Г. С. Артозеев. 18 августа 1941 года отряд углубился в лес. Уже в первых боях с немецко-фашистскими захватчиками Г. С. Артозеев отличился смелостью и бесстрашием.Позже с небольшой группой партизан присоединился к Черниговскому партизанскому отряду под командованием Алексея Фёдоровича Фёдорова, где был назначен командиром разведывательного взвода. Мужественный, сильный и ловкий, он лично уничтожил 102 гитлеровца. В феврале 1942 года Г. С. Артозеева перевели в минёры, и он стал командиром взвода диверсионной группы партизанского соединения под командованием А. Ф. Фёдорова. За год боевой деятельности диверсионной группы Г. С. Артозеев лично подорвал 7 вражеских эшелонов и один бронепоезд.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/60-2012-02-14-18-35-01

Линьков Г.М. «Война в тылу врага»

Автора книги «Война в тылу врага», Героя Советского Союза полковника Г. М. Линькова, в Отечественную войну мы звали Батей, Я знаю его как одного из руководителей наших героических партизанских отрядов, нанесших огромный урон врагу. С Батей мне приходилось встречаться в глубоком тылу противника и вместе бить фашистов там и тогда, где и когда они этого не ждали. В своей книге воспоминаний Батя рассказывает и с наших совместных с ним действиях против фашистов. Рассказывает просто, скромно, без самолюбования о том, как организовывали народных мстителей, как великую волну народной ненависти обрушивали на врага. Г. М. Линьков, как должно большевику, рассказывает о тех реальных трудностях, которые мы испытывали на первых порах на оккупированной врагом территории, и о тех больших боевых успехах, которые были достигнуты партизанами в труднейших условиях. Г. М. Линьков на примере своей боевой работы показывает, как постепенно, от мелких вылазок до крупнейших диверсий, все более уверенно и эффективно, все с большим успехом выполнялась задача, поставленная великим Сталиным, — создать на оккупированной территории невыносимые условия для врага, как рос и ширился всенародный подвиг в тылу противника.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/59-2012-02-14-18-35-01

Игнатов П.К. «Записки партизана»

Книга написана бывшим командиром партизанского отряда, в годы Великой Отечественной войны боровшегося с гитлеровскими захватчиками на Кубани в предгорьях Кавказа. Отряд этот был не совсем обычным: в него входили инженеры, рабочие высокой квалификации, технические служащие, ставшие минерами-диверсантами. Во вражеском тылу они взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос эшелоны с боевой техникой.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/61-2012-02-14-18-35-01

Лебедев П. «Мы-алексеевцы»

Некоторые страницы героической борьбы советского народа в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии раскрывает в своей книге «Мы — алексеевцы» ее автор, заведующий отделом науки и культуры Комитета народного контроля БССР Петр Леонович Лебедев. Ему ничего не надо было придумывать. Сюжетной канвой явилась сама его юность, опаленная пламенем всенародной борьбы против фашистского нашествия.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/306-2012-02-14-18-35-01

Андреев В.А. «Народная война»

Моя книга — правдивый рассказ о днях партизанской жизни. В ней личный опыт в народной войне, размышления о пережитом и свершенном. Я кадровый офицер Советской Армии. Пройдя военную школу от красноармейца и курсанта до старшего офицера, я вел и политическую работу в армии. Война застала меня в звании полкового комиссара, на педагогической работе в военных учебных заведениях. Строевой и политический опыт сослужил мне большую службу в партизанской войне, участником которой довелось быть в течение трех лет.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/322-2012-02-14-18-35-01

Шкрябач Я.П. «Дорога в Молдавию»

Книга Я. Шкрябача — воспоминания командира партизанского отряда, с боями прошедшего от Новозыбкова до Подволочиска через 13 областей Украины и Белоруссии. Войти в Молдавию отряд не успел — республика была освобождена частями Советской армии.

Книга представляет несомненный интерес — читатель узнает, как самоотверженно и героически сражались наши партизаны, какую неоценимую помощь оказывали они фронту.

Скачать: http://www.vairgin.ru/2012-10-26-11-10-50/321-2012-02-14-18-35-01

Какую цену заплатили за освобождение Родины ее защитники, воевавшие в тылу врага

Об этом редко вспоминают, но в военные годы ходила такая шутка, звучавшая с оттенком гордости: «А чего нам ждать, пока союзники второй фронт откроют? У нас он давно открыт! Называется Партизанский фронт». Если и есть в этом преувеличение, то небольшое. Партизаны Великой Отечественной войны действительно были настоящим вторым фронтом для гитлеровцев.

Чтобы представить себе масштабы партизанской войны, достаточно привести несколько цифр. К 1944 году в партизанских отрядах и соединениях воевало около 1,1 млн человек. Потери немецкой стороны от действий партизан составили несколько сот тысяч человек — в это число входят и солдаты и офицеры вермахта (не менее 40 000 человек даже по скупым данным немецкой стороны), и всякого рода коллаборанты типа власовцев, полицейских, колонистов и так далее. Среди уничтоженных народными мстителями — 67 немецких генералов, еще пятерых удалось взять живыми и переправить на Большую землю. Наконец, об эффективности партизанского движения можно судить и по такому факту: на борьбу с противником в собственном тылу немцам пришлось отвлечь каждого десятого солдата сухопутных войск!

Понятно, что и самим партизанам такие успехи дались дорогой ценой. В парадных реляциях того времени все выглядит красиво: уничтожили 150 солдат противника — потеряли убитыми двух партизан. В реальности партизанские потери были куда выше, и даже сегодня окончательная их цифра неизвестна. Но потери были наверняка не меньше, чем у противника. Свои жизни за освобождение Родины отдали сотни тысяч партизан и подпольщиков.

Сколько у нас партизан-героев

О тяжести потерь среди партизан и участников подполья очень ясно говорит всего одна цифра: из 250 Героев Советского Союза, воевавших в немецком тылу, 124 человека — каждый второй! — получили это высокое звание посмертно. И это при том, что всего в годы Великой Отечественной войны высшей награды страны были удостоены 11 657 человек, из них 3051 посмертно. То есть каждый четвертый…

Среди 250 партизан и подпольщиков — Героев Советского Союза двое были удостоены высокого звания дважды. Это командиры партизанских соединений Сидор Ковпак и Алексей Федоров. Что примечательно: оба партизанских полководца каждый раз награждались одновременно, одним и тем же указом. В первый раз — 18 мая 1942 года, вместе с партизаном Иваном Копенкиным, получившим звание посмертно. Во второй раз — 4 января 1944 года, вместе с еще 13 партизанами: это было одно из самых массовых одновременных награждений партизан высшими званиями.

Сидор Ковпак. Репродукция: ТАСС

Еще два партизана — Героя Советского Союза носили на груди не только знак этого высшего звания, но и Золотую звезду Героя Социалистического труда: комиссар партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского Петр Машеров и командир партизанского отряда «Соколы» Кирилл Орловский. Первое звание Петр Машеров получил в августе 1944 года, второе — в 1978 году за успехи на партийной ниве. Кириллу Орловскому присвоили звание Героя Советского Союза в сентябре 1943 года, а Героя Социалистического Труда — в 1958 году: возглавляемый им колхоз «Рассвет» стал первым колхозом-миллионером в СССР.

Первыми Героями Советского Союза из числа партизан стали предводители партизанского отряда «Красный Октябрь», действовавшего на территории Белоруссии: комиссар отряда Тихон Бумажков и командир Федор Павловский. И произошло это в тяжелейший период в начале Великой Отечественной войны — 6 августа 1941 года! Увы, до Победы дожил только один из них: комиссар отряда «Красный Октябрь» Тихон Бумажков, успевший получить в Москве свою награду, погиб в декабре того же года, выходя из немецкого окружения.

Белорусские партизаны на площади Ленина в Минске, после освобождения города от гитлеровских захватчиков. Фото: Владимир Лупейко / РИА Новости

Хроника партизанского героизма

Всего в первые полтора года войны высшей награды удостоился 21 партизан и подпольщик, 12 из них получили звание посмертно. Всего Верховный Совет СССР к концу 1942 года издал девять указов о присвоении партизанам звания Героя Советского Союза, пять из них были групповыми, четыре — индивидуальными. Среди них был и указ о награждении легендарной партизанки Лизы Чайкиной от 6 марта 1942 года. А 1 сентября того же года высшая награда была присвоена сразу девяти участникам партизанского движения, двое из которых получили ее посмертно.

Таким же скупым на высшие награды для партизан выдался и 1943 год: всего 24 награжденных. Зато в следующем, 1944-м, когда из-под фашистского ига была освобождена вся территория СССР и партизаны оказались на своей стороне линии фронта, звание Героя Советского Союза получили сразу 111 человек, в том числе двое — Сидор Ковпак и Алексей Федоров — во второй раз. А в победном 1945-м к числу партизан — Героев Советского Союза прибавились еще 29 человек.

Но немало оказалось среди партизан и тех, чьи подвиги страна оценила в полной мере только через много лет после Победы. В общей сложности 65 Героев Советского Союза из числа тех, кто воевал в тылу врага, удостоились этого высокого звания уже после 1945 года. Больше всего наград нашло своих героев в год 20-летия Победы ― указом от 8 мая 1965 года высшая награда страны была присвоена 46 партизанам. А в последний раз звание Героя Советского Союза было присвоено 5 мая 1990 года партизанившему в Италии Форе Мосулишвили и руководителю «Молодой гвардии» Ивану Туркеничу. Оба получили награду посмертно.

Что еще можно добавить, говоря о партизанах-героях? Каждый девятый, кто воевал в партизанском отряде или подполье и заслужил звание Героя Советского Союза — женщина! Но тут печальная статистика еще более неумолима: только пять партизанок из 28 получили это звание при жизни, остальные — посмертно. Среди них были и первая женщина — Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, и участницы подпольной организации «Молодая гвардия» Ульяна Громова и Люба Шевцова. Кроме того, среди партизан ― Героев Советского Союза были два немца: разведчик Фриц Шменкель, награжденный посмертно в 1964 году, и командир разведроты Роберт Клейн, награжденный в 1944 году. А еще словак Ян Налепка, командир партизанского отряда, награжденный посмертно в 1945 году.

Остается только добавить, что после распада СССР звание Героя Российской Федерации было присвоено еще 9 партизанам, в том числе троим посмертно (одна из награжденных — разведчица Вера Волошина). Медалью «Партизану Отечественной войны» были награждены в общей сложности 127 875 мужчин и женщин (1-й степени — 56 883 человек, 2-й степени — 70 992 человек): организаторы и руководители партизанского движения, командиры партизанских отрядов и особо отличившиеся партизаны. Самую первую из медалей «Партизану Отечественной войны» 1-й степени в июне 1943 года получил командир группы подрывников Ефим Осипенко. Награды он был удостоен за свой подвиг осенью 1941 года, когда ему пришлось подрывать не сработавшую мину буквально вручную. В итоге эшелон с танками и продовольствием рухнул с полотна, а контуженного и ослепшего командира отряд сумел вытащить и переправить на Большую землю.

Партизаны по зову сердца и долгу службы

То, что советское правительство сделает ставку на партизанскую борьбу в случае крупной войны на западных границах, было понятно еще в конце 1920-х — начале 1930-х. Именно тогда сотрудники ОГПУ и привлеченные ими партизаны ― ветераны Гражданской войны разрабатывали планы по организации структуры будущих партизанских отрядов, закладывали скрытые базы и тайники с оружием, боеприпасами и снаряжением. Но, увы, незадолго до начала войны, как вспоминают ветераны, эти базы начали вскрывать и ликвидировать, а выстроенную систему оповещения и организации партизанских отрядов — ломать. Тем не менее, когда 22 июня на советскую землю упали первые бомбы, многие партийные работники на местах вспомнили об этих довоенных планах и начали формировать костяки будущих отрядов.

Но так возникали далеко не все отряды. Немало было и таких, которые появлялись стихийно — из не сумевших прорваться через линию фронта солдат и офицеров попавших в окружение частей, не успевших эвакуироваться специалистов, не добравшихся до своих частей призывников и тому подобного контингента. Причем процесс этот был неконтролируемым, а численность подобных отрядов — небольшой. По некоторым данным, зимой 1941‒1942 годов в тылу у немцев действовало свыше 2 тыс. партизанских отрядов, их общая численность составляла 90 тыс. бойцов. Получается, что в среднем в каждом отряде было до полусотни бойцов, чаще же один-два десятка. Кстати, как вспоминают очевидцы, местные жители начали активно уходить в партизанские отряды не сразу, а лишь к весне 1942-го, когда «новый порядок» проявил себя во всем кошмаре, а возможность выжить в лесу стала реальной.

В свою очередь, отряды, возникшие под началом людей, которые занимались подготовкой партизанских действий еще до войны, были более многочисленными. Такими были, например, отряды Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Основой таких соединений стали сотрудники партийных и советских органов, возглавляли их будущие партизанские генералы. Так возник и легендарный партизанский отряд «Красный Октябрь»: основой для него стал сформированный Тихоном Бумажковым истребительный батальон (добровольческое вооруженное формирование первых месяцев войны, привлекавшееся к антидиверсионной борьбе в прифронтовой полосе), который потом «оброс» местными жителями и окруженцами. Точно так же возник и знаменитый Пинский партизанский отряд, позднее переросший в соединение, ― на базе истребительного батальона, созданного Василием Коржем, кадровым сотрудником НКВД, который за 20 лет до того занимался подготовкой партизанской борьбы. Кстати, его первый бой, который отряд дал 28 июня 1941 года, многими историками считается первым боем партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, существовали партизанские отряды, которые формировались в советском тылу, после чего перебрасывались через линию фронта в немецкий тыл — например, легендарный отряд Дмитрия Медведева «Победители». Основу таких отрядов составляли бойцы и командиры частей НКВД и профессиональные разведчики и диверсанты. К подготовке подобных подразделений (как, впрочем, и к переподготовке простых партизан) был причастен, в частности, советский «диверсант номер один» Илья Старинов. А курировала деятельность таких отрядов Особая группа при НКВД под руководством Павла Судоплатова, позднее ставшая 4-м Управлением наркомата.

Командир партизанского отряда «Победители» писатель Дмитрий Медведев во время Великой Отечественной войны. Фото: Леонид Коробов / РИА Новости

Перед командирами подобных специальных отрядов ставились более серьезные и трудные задачи, чем перед обычными партизанами. Зачастую им приходилось вести масштабную тыловую разведку, разрабатывать и проводить операции внедрения и ликвидационные акции. Можно вновь привести в пример тот же отряд Дмитрия Медведева «Победители»: именно он обеспечивал поддержку и снабжение знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова, на счету которого — ликвидация нескольких крупных чиновников оккупационной администрации и несколько крупных успехов в агентурной разведке.

Бессонница и рельсовая война

Но все-таки главная задача партизанского движения, которым с мая 1942 года руководил из Москвы Центральный штаб партизанского движения (а с сентября по ноябрь еще и Главнокомандующий партизанским движением, пост которого три месяца занимал «первый красный маршал» Климент Ворошилов), была другой. Не позволить оккупантам закрепиться на захваченной земле, наносить им постоянные беспокоящие удары, нарушать тыловые коммуникации и транспортное сообщение — вот чего Большая земля ждала и требовала от партизан.

Правда, о том, что у них есть какая-то глобальная цель, партизаны, можно сказать, и узнали только после появления Центрального штаба. И дело тут вовсе не в том, что раньше некому было отдавать приказы, ― не было возможности донести их до исполнителей. С осени 1941 года и до весны 1942-го, пока фронт с огромной скоростью катился на восток и страна предпринимала титанические усилия, чтобы остановить это движение, партизанские отряды в основном действовали на свой страх и риск. Предоставленные сами себе, практически без поддержки из-за линии фронта, они вынуждены были заниматься больше выживанием, чем нанесением врагу существенного урона. Похвастаться связью с Большой землей могли немногие, да и то в основном те, кого организованно забрасывали в немецкий тыл, снабдив и рацией, и радистами.

Зато после появления штаба партизан начали централизованно обеспечивать связью (в частности, начались регулярные выпуски из школ партизанских радистов), налаживать координацию между подразделениями и соединениями, использовать постепенно возникающие партизанские края в качестве базы для авиаснабжения. К тому времени сформировалась и основная тактика партизанской войны. Действия отрядов, как правило, сводились к одному из двух приемов: беспокоящим ударам в месте дислокации или длительным рейдам по тылам противника. Сторонниками и активными исполнителями рейдовой тактики были партизанские командиры Ковпак и Вершигора, тогда как отряд «Победители» скорее демонстрировал беспокоящую.

Но чем занимались практически все без исключения партизанские отряды — так это нарушением коммуникаций немцев. И неважно, делалось это в рамках рейдовой или беспокоящей тактики: наносились удары по железнодорожным (в первую очередь) и автомобильным дорогам. Те, кто не мог похвастаться большой численностью отрядов и особыми навыками, сосредотачивались на подрыве рельсов и мостов. Более крупные отряды, имевшие подразделения подрывников, разведчиков и диверсантов и специальные средства, могли рассчитывать на более крупные цели: большие мосты, узловые станции, железнодорожную инфраструктуру.

Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой. Фото: РИА Новости

Самыми масштабными скоординированными акциями были две диверсионные операции — «Рельсовая война» и «Концерт». И та и другая проводились партизанами по приказу Центрального штаба партизанского движения и Ставки Верховного главнокомандования и были скоординированы с наступлениями Красной армии в конце лета и осенью 1943 года. Итогом «Рельсовой войны» стало сокращение оперативных перевозок немцев на 40%, а результатом «Концерта» — на 35%. Это оказало ощутимое влияние на обеспечение действующих частей вермахта подкреплением и снаряжением, хотя некоторые специалисты в области диверсионной войны считали, что партизанскими возможностями можно было распорядиться иначе. Например, нужно было стремиться выводить из строя не столько железнодорожные пути, сколько технику, которую восстановить гораздо труднее. Именно для этого в Высшей оперативной школе особого назначения было изобретено устройство типа накладного рельса, которое буквально сбрасывало составы с полотна. Но все-таки для большинства партизанских отрядов самым доступным способом рельсовой войны оставался именно подрыв полотна, и даже такая помощь фронту оказывалась небессмысленной.

Подвиг, который нельзя отменить

Сегодняшний взгляд на партизанское движение в годы Великой Отечественной войны серьезно отличается от того, что существовал в обществе лет 30 назад. Стали известны многие подробности, о которых случайно или сознательно умалчивали очевидцы, появились свидетельства тех, кто никогда не романтизировал деятельность партизан, и даже тех, у кого к партизанам Великой Отечественной войны нашелся смертный счет. А во многих ныне независимых бывших советских республиках и вовсе поменяли местами плюс и минус, записав партизан во враги, а полицаев — в спасители родины.

Но все эти события не могут умалить главного — невероятного, неповторимого подвига людей, которые в глубоком тылу врага делали все, чтобы защитить свою Родину. Пусть на ощупь, без всякого представления о тактике и стратегии, с одними винтовками и гранатами, но эти люди боролись за свою свободу. И лучшим памятником им может быть и будет память о подвиге партизан — героев Великой Отечественной войны, которую невозможно отменить или преуменьшить никакими стараниями.