Толковый словарь русского языка. Поиск по слову, типу, синониму, антониму и описанию. Словарь ударений.

Найдено определений: 28

басня

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

ж.; = баснь

1. Короткий — обычно стихотворный — нравоучительный или сатирический рассказ, построенный на олицетворении животных, растений и т.п.

2. Миф, сказание.

3. см. тж. басни

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА

БА́СНЯ, басни, род. мн. басен, жен.

1. Короткий аллегорический рассказ, обычно с нравоучительным заключением. Басни Крылова. Басни Демьяна Бедного.

2. Выдумка, вымысел, вранье (разг.). Ты мне басен не рассказывай, а говори, как дело было.

|| Пустые разговоры, болтовня (разг.). Пустые басни. «Соловья баснями не кормят.» (посл.).

3. Тема общих пересудов и насмешек (устар.). Он стал баснею всей округи.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА

БА́СНЯ, -и, род. мн. -сен, жен.

1. Краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ.

2. обычно мн. Вымысел, выдумка.

| уменьш. басенка, -и, жен. (к 1 знач.).

| прил. басенный, -ая, -ое (к 1 знач.).

ПОПУЛЯРНЫЙ СЛОВАРЬ

Басня

-и, род. мн. ба́сен, ж.

1) Небольшое произведение повествовательного характера в стихах или в прозе с нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием.

Басни Крылова.

Мораль сей басни не совсем ясна, но, может быть, читатель, в час досуга прочтя ее, постигнет вдруг, что для него одна супруга приятней множества супруг (Соловьев).

2) (обычно мн., разг.) Вымысел, выдумка, пустой разговор.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на пески прибоем (Паустовский).

Синонимы:

до́мысел, измышле́ния, небыли́ца, побасенка (разг.), ска́зка (разг.)

Родственные слова:

ба́сенник, ба́сенный, побасенка разг., баснопи́сец, басносло́вный

Этимология:

Известно с XI в. в форме баснь. Суффиксальное производное от ныне исчезнувшего глагола бати ‘говорить’ (→ баять ‘говорить’).

Энциклопедический комментарий:

Басня как вид литературы возникла в древние времена. Еще в античной Греции басни сочинял фригийский раб Эзоп, писавший их в прозе. Широкую известность приобрели басни французского поэта Лафонтена и русского баснописца И. А. Крылова. В басне взаимоотношения людей заменяются отношениями животных или вещей, либо представляются в простейших условных формах. Басня часто заканчивается кратким заключением — моралью, в которой разъяснена основная поучительная мысль басни. Иногда такая мысль излагается в начале басни.

Соловья́ ба́снями не ко́рмят посл. — говорится перед тем, как пригласить кого-л. к столу (обычно после затянувшихся разговоров), или (реже) тогда, когда нужны не пустые разговоры, а конкретные дела.

СЛОВАРЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

БА́СНЯ, -и, род. мн -сен, дат. -сням, ж

Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — короткий рассказ, часто комический, в стихах или прозе, с прямым выводом этического характера в конце, придающим рассказу аллегорический смысл; действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи, наделенные способностью разговаривать и совершать разнообразные осознанные действия.

Это доброта, осужденная за бессмысленность свою в басне о пустыннике, отогревшем на груди змею (В. Гроссман).

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БА́СНЯ -и; мн. род. -сен, дат. -сням; ж.

1. Жанр (обычно короткого стихотворного) нравоучительного или сатирического рассказа, иносказательно изображающего людей и их поступки; рассказ в таком жанре. Басни Крылова.

2. обычно мн.: ба́сни, ба́сен. Разг. Выдумка, небылица; пустые разговоры, болтовня. Не слушай матросских басен. Всё это басни! * Соловья баснями не кормят (Посл.).

◁ Ба́сенка, -и; мн. род. -нок, дат. -нкам; ж. (2 зн.). Ба́сенный, -ая, -ое (1 зн.). Б. стиль.

* * *

ба́сня — короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. Многие сюжеты восходят к Эзопу, к индийскому сборнику «Панчатантра». Яркое национальное своеобразие в баснях Ж. Лафонтена, Г. Э. Лессинга, И. А. Крылова.

* * *

БАСНЯ — БА́СНЯ, короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. Многие сюжеты восходят к Эзопу (см. ЭЗОП (баснописец)) , к индийскому сборнику «Панчатантра» (см. ПАНЧАТАНТРА). Яркое национальное своеобразие в баснях Ж. Лафонтена, Г. Э. Лессинга, И. А. Крылова.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БАСНЯ — короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. Многие сюжеты восходят к Эзопу, к индийскому сборнику «Панчатантра». Яркое национальное своеобразие в баснях Ж. Лафонтена, Г. Э. Лессинга, И. А. Крылова.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

-и, род. мн. -сен, дат. -сням, ж.

1. Короткий, чаще стихотворный нравоучительный рассказ, в иносказательной форме изображающий людей и их поступки.

Басни И. Крылова.

2. разг.

Выдумка, вымысел, небылица.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на пески прибоем. Паустовский, Черное море.

|| обычно мн. ч. (ба́сни, -сен).

Пустые разговоры, болтовня.

Соловья баснями не кормят. Пословица.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЛЬЕРА

БАСНЯ — короткий прозаический или стихотворный рассказ, в котором действуют символические персонажи, воплощающие различные человеческие типы и иллюстрирующие принципы морали либо практической целесообразности. Моральный урок либо содержится в самом повествовании, либо может быть прямо сформулирован в особом, отдельном от него рассуждении. Действующими лицами чаще всего являются животные, но иногда человеческие существа, боги или неодушевленные предметы. К басенной форме близка притча (парабола), однако, в отличие от басни, притча бытует внутри большого текста, а не самостоятельно. Жанр бестиария тоже имеет черты, сближающие его с басней. Короткие басни иногда называют апологами. Со времен античности и до наших дней басня служит образцом житейской мудрости, средством обучения и формой сатиры. На ранних ступенях человеческой цивилизации сказки о животных воспринимались буквально; басня как литературный жанр возникла лишь тогда, когда в животных стали видеть символы людских достоинств и пороков. В Греции все басни обычно приписывали Эзопу, якобы выходцу из Фригии, жившему в 6 в. до н. э. Первые рукописные сборники басен, составленные Деметрием Фалерским (ок. 300 до н. э.) и другими авторами, до нас не дошли. Большинство сохранившихся прозаических сборников «эзоповых басен» являются переработками позднеантичного и византийского времени. Стихотворные переложения этих басен на латинском языке сделал Федр (1 в.), на греческом — Бабрий (2 в.). Ок. 5 в. был сделан прозаический пересказ басен Федра под заглавием Ромул; со многими дополнениями, испытав более 12 переработок, он донес эзоповскую традицию до средневековой Западной Европы и впервые был напечатан в 1476. Латинские басни переводились на многие европейские языки. Когда в эпоху Возрождения оживился интерес к классической литературе, итальянские гуманисты стали привозить из Византии рукописи с греческими баснями. Один такой греческий сборник (с латинскими переводами) был напечатан в Милане в 1479 и потом много раз переиздавался в «карманном» формате с параллельными греческим и латинским текстами. Труднее проследить судьбу басен, бытовавших в устной традиции и иногда перекликавшихся с греческими первоисточниками. В Индии некоторые буддийские рассказы, относящиеся к жанру джатака, напоминают греческие басни; без сомнения, индийская и греческая традиции кое-что заимствовали друг у друга. Панчатантра (ок. 3-4 вв.), сборник коротких рассказов (большей частью о животных), объединенных изысканной рамочной композицией, была написана как наставление для царевичей — когда эпоха расцвета буддийской литературы уже отошла в прошлое. Санскритский текст этой книги был переведен на староперсидский, а в 8 в. с этой редакции был сделан арабский перевод, названный Калила и Димна (по именам шакалов, действующих в первой главе) и получивший очень широкое распространение. Около 1270 еврейская версия Панчатантры была переведена Иоанном Капуанским на латинский язык. Благодаря его книге Руководство для человеческой жизни (Directorium Vitae Humanae) европейцы познакомились со многими восточными баснями. Другие басни попадали из стран Востока в Европу в устной передаче. Начиная с 16 в. басни сочиняли и печатали на всех западноевропейских языках. Во Франции вышли в свет сборники Жиля Коррозе (1542), Гийома Одана (1547) и других авторов, в Германии — Ганса Сакса, Эразма Альбера и Бурхарта Вальдиса. В Италии Габриэле Фаэрно издал басни собственного сочинения на латинском языке (1563), а Дж.М.Вердицотти — на итальянском (1570). В 17 в. прославился непревзойденный мастер этого жанра Жан де Лафонтен. Позже у Лафонтена появилось множество подражателей, но некоторые баснописцы все-таки пытались создавать оригинальные произведения, что видно даже по названиям их книг (Новые басни — Fables nouvelles, или Favole nuove). В 1719 А.Удар де Ла Мотт опубликовал свои басни в стихах, сопроводив их важной в истории жанра статьей. Из английских баснописцев стоит особо отметить двоих. Р.Л’Эстранж написал пятьсот прозаических басен, впервые опубликованных в 1692 и потом неоднократно переиздававшихся. Сюжеты он заимствовал у своих предшественников, но «размышления», которыми заканчивалась каждая басня, выражали его личные мнения (главным образом по политическим вопросам). В 1727 Д.Гей опубликовал пятьдесят басен в стихах, большей частью на оригинальные сюжеты. В Англии время от времени появлялись басни в форме памфлета, обычно анонимного. Они представляли собой политическую сатиру, примером которой может служить Эзоп в Танбридже (Aesop at Tunbridge, 1698). 18 в. подарил миру целую плеяду баснописцев. В Германии наибольшего успеха в этом жанре достиг Г.Э.Лессинг, чьи басни со вступительной статьей Исследование о басне (Abhandlungen ber die Fabel) вышли в свет в 1759. В России Иван Андреевич Крылов (1768-1844) написал, среди многих других, несколько басен, которые входят в число лучших образцов этого жанра. Многочисленные французские баснописцы 19 в. по-прежнему писали в манере эпохи Просвещения. Однако в Италии популярный поэт Трилусса (1871-1950) создал басни на современном римском диалекте. Интерес к басне не ослабевает и поныне; сочиняются новые басни либо перекраиваются на новый лад давно известные сюжеты.

См. также БЕСТИАРИЙ.

ЛИТЕРАТУРА

Виндт Л. Басня как литературный жанр. Поэтика. Л., 1927 Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня, пословица, поговорка. Харьков, 1930 Классическая басня. М., 1981 Античная басня. М., 1991

Гаспаров М.Л. Античная литературная басня. М., 1971

ГУМАНИТАРНЫЙ СЛОВАРЬ

БА́СНЯ — лит. жанр (преим. стихотв.), иносказат. рассказ с нравоучением. Непременными конструктивными эл-тами Б. являются повествование и вытекающая из него моральная сентенция. Аллегоризм и дидактика жанра сделали его одним из самых распростр. в поэзии рус. барокко и классицизма. К нему в 18 — нач. 19 в. обращались И. С. Барков, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, А. Е. Измайлов, А. Д. Кантемир, И. А. Крылов, М. В. Ломоносов, В. И. Майков, В. Л. Пушкин, А. А. Ржевский, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, И. И. Хемницер и мн. др. Прозаич. Б., также имевшая место в 18 в. (переводы Б. Л. Гольберга, осущ. Д. И. Фонвизиным, Ф. А. Эмином и др.) занимала подчиненное положение. На протяжении 1-й пол. 18 в. употреблялось два термина для обозначения Б. — Б. и притча, причем в первом случае акцент делался на живости рассказа, во втором — на учительском пафосе. Стихотв. Б. появилась в России в творчестве Симеона Полоцкого — создателя наиб. характерных образцов рус. барочной Б. Ей свойственны развитой аллегоризм, краткое изложение сюжета, развернутая мораль, связанная не с бытом, а с отвлеч. понятиями, проповеднич. облик автора-моралиста. Смеховое начало редуцировано. Б. классицизма, напротив, присущи сосредоточенность на повествовании, приобретающем б. конкретный характер и часто представляющем диалогизиров. сценку; ироничность и насмешливость, связанные с пониманием Б. как аллегорич. сатиры; критика «на лицо» (Б. Сумарокова). Мораль сохраняется, но обычно приобретает вид бытового поучения или обличения. Классицизм относил Б. к «низким» жанрам. Первыми теоретиками классицистической Б. в России были В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков, при этом предложенный вторым стих Б. (6-стопный ямб с парной рифмой), не нашел распространения (искл. — «Федра, Августова отпущенника, Нравоучительные басни…» И. С. Баркова, 1764). В Б. Сумарокова, («Притчи Александра Сумарокова», 1762, 1769) сформировались мн. черты нац. жанра Б. — разг. яз., стих (разностопный ямб), образ рассказчика-балагура, сатиричность. Во 2-й пол. 18 — нач. 19 в. в развитии Б. прослеживается сумароковская традиция, хотя Б. могла существенно модифицироваться, сближаясь с ром стихотв. сказки (И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев, отчасти А. О. Аблесимов), приобретая черты морально-дидактич. аллегории (М. М. Херасков и др.). В это время обозначается переход в басенном рассказе от «низкого» к «среднему» слогу. Завершается басенная традиция 18 в. творчеством И. А. Крылова, окончательно сформировавшим нац. вариант жанра.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БАСНЯ, короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. Многие сюжеты восходят к Эзопу и индийскому сборнику «Панчатантра». Яркое национальное своеобразие в баснях Ж. Лафонтена, Г.Э. Лессинга, И.А. Крылова.

ПОГОВОРКИ

Басни переводятся о ком, о чём. Кар. (Мурм.). Ходят слухи, идут пересуды о ком-л., о чём-л. СРГК 4, 434.

Баять басни. Белом. Болтать, пустословить. Мокиенко 1990, 36.

Дедушкины басни. Пск. Сказания, притчи. ПОС 8, 181.

Переводить басни. Волог. Говорить о чём-л. несерьёзном, незначительном, болтать. СВГ 1, 19.

Разводить басни. Арх. Рассказывать небылицы. АОС 1, 121.

Раскласть басни. Прикам. Заняться пустыми разговорами. МФС, 85.

Распускать/ распустить басни. 1. Кар. (Волог.). Увлекаться пустыми разговорами. СРГК 5, 463. 2. Томск. Лгать, говорить неправду. СОВС, 29.

Баить басню. Волог. Рассказывать сказку. СРНГ 2, 135.

Сбаять докучную басню. Дон. Рассказать что-л., повторяя одно и то же. СДГ 3, 105.

Докучная басня. Волг., Дон. Неодобр. О надоедливом человеке. Глухов 1988, 36; СДГ 1, 18.

Долгая басня. Сиб. Ирон. Невыполненное обещание. ФСС, 9.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ба́сня, -и, род. п. мн. ч. ба́сен

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

ба́сня, -и; р. мн. ба́сен

ТРУДНОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ

ба́сня, род. мн. ба́сен и устарелое баснь, род. мн. ба́сней.

ФОРМЫ СЛОВ

ба́сня, ба́сни, ба́сен, ба́сне, ба́сням, ба́сню, ба́сней, ба́снею, ба́снями, ба́снях

СИНОНИМЫ

сущ., кол-во синонимов: 21

сущ.

небылица

сказка

побасенка

небывальщина

россказни

то, что не соответствует действительности (о чьих-то словах, рассказах))

Побасенка, миф, аллегория, притча во языцех.

«Мы — басня всей Варшавы». Некрас..

Ср. . См. анекдот, басни!, выдумка, посмешище, сказка…

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ЭТИМОЛОГИЯ

Был в древнерусском языке глагол бати, означавший «говорить» (кстати, в форме баять этот глагол сохранился и в современных диалектах). С помощью суффикса сн из этого глагола образовалось существительное, первоначальное значение которого было «сказка», «рассказ». См. также байка.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Общеслав. Суф. производное от исчезнувшего бати «говорить». Басня буквально — «рассказ». См. баять.

ба́сня

баснь, цслав. баснь «басня, заклинание», чеш. báseň «поэма», польск. baśń «басня, сказка», в.-луж., н.-луж. basń «басня, стихотворение». Производное от ba-; см. ба́ять (Бернекер 1, 45).

СКАНВОРДЫ

— Стихотворное «моралите».

— Моральное стихотворение.

— Корм не для соловья.

— Творение Крылова.

— Не в соловья корм.

— Чем не кормят соловья?

— История слона и Моськи.

— Стихотворная притча.

— Любимый жанр Жана де Лафонтена.

— Эзоповский жанр.

— Жанр поэзии.

— Рассказ Марка Твена.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

басня и баснь

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

устар. ж. 1. Короткий — обычно стихотворный — нравоучительный или сатирический рассказ, построенный на олицетворении животных, растений и т.п. 2. Миф, сказание. 3. см. также басни

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

басня-сатира

СЛИТНО. РАЗДЕЛЬНО. ЧЕРЕЗ ДЕФИС

ба/сня-сати/ра, ба/сни-сати/ры

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.

Ответов: 44 шт.

Буквы:

1

2

3

4

5

6

7

Описание:

Yandex

ЧЕЛОВЕК

ВСТРЕЧА

СЧАСТЬЕ

ШАЛАМОВ

ДЕВОЧКА

КИПЛИНГ

СТАРУХА

ИСТОРИЯ

ГОРЬКИЙ

ПОРТРЕТ

ТИХОНОВ

ПОЛДЕНЬ

КОЛЬЦОВ

ЖУРАВЛИ

ПАВЛОВА

БАЛЛАДА

РАССВЕТ

ДЕРЕВНЯ

ХУЛИГАН

ТОВАРИЩ

ЭЛЕМЕНТ

ДОГОВОР

ТЕЛЕФОН

МЕЛВИЛЛ

УЧИТЕЛЬ

АЛФЁРОВ

ТРЕВОГА

ПОМИНКИ

МАДОННА

СТРЕЛОК

ДВОЙНИК

АРЛЕКИН

РОКСАНА

РУСАЛКА

НАЗАРОВ

КЕНГУРУ

БОРОДИН

РУДОКОП

ГОРОДОК

НАБОКОВ

ПЕСЕНКА

ДНЕВНИК

ОТРЫВОК

ИСКОРКА

Все пожелания и предложения можно отправлять на почту: support@poncy.ru.

Небылицы – пародии на сказки

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Многие слышали выражение «Мастер рассказывать небылицы»? Так обычно говорят о человеке, который явно что-то выдумывает или излишне приукрашивает, а иногда и откровенно врет. Но это в современной трактовке. А когда-то рассказчики небылиц были весьма уважаемы и популярны. Ведь своими историями они дарили окружающим только хорошее настроение.

Небылицы — это…

Небылицы – разновидность народного фольклора, представляющие собой короткие рассказы или стихотворения. Их отличительная особенность – юмор и намеренное искажение действительности.

Само слово «небылица» весьма говорящее. И нетрудно догадаться, что это «что-то, чего не было», то есть откровенная выдумка.

Но у небылицы есть отличительная черта – это не просто то, чего не было. Но и то, чего никогда не могло бы быть. То есть история настолько выдумана, что чем-то даже граничит с фарсом. Ну, вот например:

По реке плывет корова,

Обогнала теплоход.

На рогах лежит ворона

И соломинкой гребет.

Согласитесь, картина какая-то странная, и в реальной жизни этого ну просто не могло бы быть ни при каких условиях.

Или еще вот такая небылица:

Он лопатой подметает,

По гвоздям стучит пилой,

Утюгом белье стирает,

А копает он метлой.

Тут и вовсе все перепутано и выглядит бессмысленно. Ведь, понятно, что ни одно из перечисленных действий не приведет ни к чему. Просто потому что нельзя копать метлой, подметать лопатой и стирать утюгом, а гвозди пилой забить тоже весьма и весьма сложно.

Как придумать небылицу

Созданием собственных произведений может заняться любой желающий. В случае с небылицами это достаточно просто, так как они все строятся по принципу оксюморона или перевертыша. Это когда пытаются сочетать абсолютно не сочетаемые вещи. Например, «жил великан маленького роста».

В основе небылиц могут лежать следующие сюжеты:

- Животные меняются ролями или начинают вести себя как люди;

- Предметы начинают использовать совершенно не по назначению;

- Используются определения, которые больше похожи на записки сумасшедшего. Например, «кудрявая каша».

Небылицы-перевертыши

А иногда и вовсе достаточно переставить слова местами, и получится уже забавная история. Возьмем для примера такой текст:

Ехал мужик мимо деревни.

Вдруг из ворот залаяли собаки.

Выскочила бабка с палкой в руке

И давай бить мужика на коне.

Согласитесь, в таком варианте в нем нет ничего необычного. Но в виде небылицы он будет выглядеть так:

Ехала деревня мимо мужика.

Вдруг из-под собаки лают воротА.

Выскочила палка с бабкой в руке

И давай дубасить коня на мужике.

Во-первых, получается даже в рифму. А во-вторых, достигнут главный эффект – все перевернуто с ног на голову и выглядит весьма забавно.

Сочетание несочетаемого

Это тот самый оксюморон, который лежит в основе многих небылиц.

Снег идет — жара такая!

Птицы с юга прилетают.

Все кругом белым-бело,

Лето красное пришло!

Дело было в январе —

Первого апреля.

Жарко было во дворе,

Мы окоченели.

Копать метлой и подметать лопатой

Еще один любимый сценарий для небылиц – использовать вещи не по назначению. Один такой пример мы приводили в самом начале, вот еще:

Дед на лапте едет в лес.

Взял пирог, соль и обрез.

Будет он вести охоту

На зеленого енота.

Солью лапти он посолит.

Ведь енота мучит голод.

Тот придет, раскроет рот,

Дед пирогом его убьет.

А зачем ружье он взял?

По привычке, дед ведь стар.

Странные животные

Ну и конечно, невозможно представить себе русско-народные произведения, в которых в качестве главных персонажей не выступали бы животные. Тем более, небылицы с ними сочинять проще всего. Достаточно, чтобы кошка начала лаять, бегемот летать, а лошади отращивать рога.

Лает кошка из лукошка.

На сосне растёт картошка.

Море по небу летит.

Волки съели аппетит.

Звонко квакают утята,

Тонко квакают котята.

Проползла змеёю луковица

Получилась путаница.

Отличие небылиц от сказок

Небылицы – это один из вариантов сказок. Хотя некоторые называют их именно пародиями на сказки, так как есть определенные сходства, но есть и принципиальные отличия.

И небылицы, и сказки являются продуктом народного творчества, который вначале передавался в устной форме, а уже потом на страницах книг. Другие сходства – это вымышленные истории и предназначены они, конечно для детей.

Разница заключается в том, что в сказках истории все-таки более правдоподобные. Если отбросить все волшебство, то можно увидеть вполне интересную историю, которая может случиться в любое время с любым человеком.

Например, Золушка – это история обычной бедной девушки, которая познакомилась с богатым принцем. Все остальное – фея, хрустальная туфелька и карета из тыквы, это лишь сказочный антураж. Можно также взять какую-нибудь русскую сказку, например, Репку. В ней вообще нет волшебства, разве только что собака, кошка и мышка тянули репку вместе с людьми. А в остальном – обычная история о том, что сообща можно сделать гораздо больше, чем поодиночке.

Кстати, это еще одно отличие сказки от небылицы – в ней всегда есть какая-то мораль и какой-то урок.

Сказки учат доброте, взаимопомощи, заботе о стариках и беззащитных и настоящей любви. А небылицы – это истории без особого смысла, без логики и даже без какого-то сюжета.

Просто смешные рассказы, которые заставляют ребенка улыбнуться, не задумываясь над содержанием. Но и от них есть огромная польза – это развитие фантазии и возможность представить привычные вещи в новой форме. Небылицы лучше развивают творческий потенциал и нестандартный подход к окружающему миру.

Небылицы в русской литературе

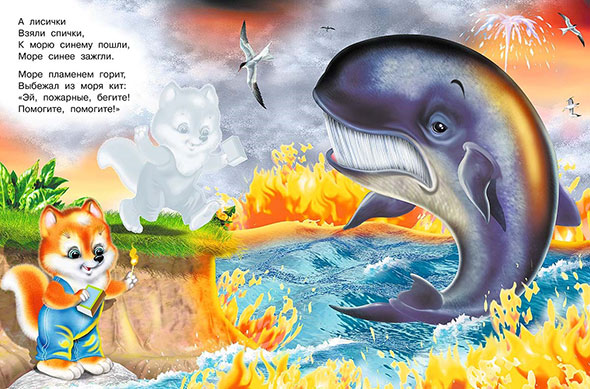

Этот литературный жанр использовали не только в стародавние времена. Например, у знаменитого советского писателя Корнея Чуковского есть замечательное произведений «Путаница».

Замяукали котята:

Надоело нам мяукать!

Мы хотим как поросята —

Хрюкать!

В этом стихотворении Корней Иванович использовал классический пример, когда звери меняются местами. Вслед за котятами стали мяукать свиньи, квакать утята, кукарекать медведь и мычать воробей. И конечно, такая путаница не могла не привести к чему-то плохому.

А лисички взяли спички,

К морю синему пошли,

Море синее зажгли.

Само по себе горящее море – это оксюморон. Но тушили его тоже странно, пирогами и блинами. А в итоге всех спасла маленькая бабочка, которая помахала крыльями и погасила огонь, хотя по логике он должен был от этого только разгореться.

Тут бабочка прилетала,

Крылышками помахала.

Стало море потухать и потухло.

В итоге все звери вернулись к своему нормальному состоянию. И таким образом, у Чуковского получилось произведение, в котором есть и небылица, и сказка – так как присутствует какая мораль.

Небылицы в зарубежной литературе

Небылицы – это не только русско-народные произведения. В американской литературе тоже немало подобных произведений. Правда, есть существенное отличие – это достаточно взрослые истории, которые рассказывают о покорении Дикого Запада или войне за Независимость.

И герои в таких небылицах соответствующие:

- Джонни Яблочное семя – фермер, который открывал новые территории и осваивал их;

- Джим Боуи – рейнджер, который сражался с мексиканцами и виртуозно владел огромным ножом;

- Майк Фин – уникальный лодочник, который мог проложить любой путь по воде;

- Коломити Джей – женщина, которая прославилась своей жестокостью на Диком Западе;

- Черная Борода – легендарный пират;

- Пол Боньян – лесоруб, который создал коньон топором и съедал за раз 50 блинов.

Сейчас уже даже нельзя сказать, кто из этих людей жил на самом деле, а кто является абсолютно вымышленным персонажем.

Что касается европейским небылицам, то тут нет равных барону Мюнхгаузену. Это персонаж книги Рудольфа Распе. Его истории полны вымыслов:

- как одним выстрелом убил 50;

- как вытащил себя за волосы из болота;

- как у оленя выросло вишневое дерево на голове;

- как им стреляли из пушки;

- и как он вообще побывал на Луне.

Про небылицы барона Мюнгхаузена написано много книг, снято немало фильмов и мультфильмов. А само имя персонажа уже давно стало нарицательным – так называют тех, кто явно приукрашивает свои истории и сочиняет те самые небылицы.

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ — название, применяемое к некоторым произведениям художественного слова. Стихотворение в прозе обладает своими отличительными признаками, сближающими его и с стихотворной, и с прозаической речью, и служит промежуточной стадией между той и другой. Одним из характеризующих признаков стихотворения в прозе служит его небольшой размер. Так, редкое из стихотворений превышает четыре-пять печатных страниц. У И. Тургенева, признанного мастера этого жанра, из пяти десятков подобных пьес лишь одна достигает почти трех страниц («Два четверостишия»): остальные не достигают и двух. «Как хороши, как свежи были розы», «Конец света» — занимают около полутора, «Воробей», «Черепья» не занимают и страницы.

Небольшие размеры, естественно, влекут за собою более тщательную отделку словесной формы, которая игнорируется во многих крупных произведениях: там центральное положение принадлежит сюжетной композиции.

Художественная отделка — необходимый признак этого жанра. Наиболее пленительные примеры ее встречаем у Ш. Бодлера («Поэмы в прозе»), у Новалиса («Гимны ночи»), у И. Тургенева («Стихотворения в прозе»), стихотворения в прозе Леопарди.

Однако, ни небольшие размеры, ни художественная отделка — это еще не признаки, которые определяют данный термин. Небольшие размеры сближают стихотворение в прозе с миниатюрой (см. это слово), художественная же отделка свойственна не ему одному.

От миниатюры стихотворение в прозе отличается более лирическим характером. Даже в том случае, когда в основе лежит эпический сюжет, на него накладываются лирические тона (параллель этому, из стихотворных жанров, находим в балладе — см. это слово). Не случайно у Тургенева большинство эпических сюжетов фантастично: это дает больше возможностей для их лирической окраски. Вот почему Тургенев пользуется формой видения, сна, легенды. Любовь и голод являются ему в видении крылатыми гениями, неразлучно соединившими свои руки («Два брата»); в видении же товарищ-соперник является из загробного мира к своему неверующему другу — безмолвным призраком, покорно и печально качая головою («Соперник»); во сне — белый парус разубранной лодки несется по безбрежности моря под божественно — звонкий смех юности; во сне кромешная тьма надвигается на землю морозным вихрем, тысячегортанный, железным лаем, и гибнущая земля воет от страха («Конец света»); легенда рассказывает о мудром поступке великого Джиаффара, солнца вселенной; в легенде же говорится и о соперниках-поэтах — осмеянном толпою Юнии и Юлии, ею превознесенном. Если же сюжет не фантастичен, то он облекается в форму воспоминания, располагающего к лирической настроенности: «Повесть его» — воспоминание старого офицера, не только воскрешающее событие в его памяти, но и проступающее слезами на его старческих глазах; на лирике воспоминаний целиком держится и непревзойденное «Как хороши, как свежи были розы».

Характер и разработка темы, таким образом, подчеркивает в термине «стихотворение в прозе» первую его часть.

Та же близость к стихотворению — в особенностях формальной композиции. Строфическому делению здесь соответствует — всегда внимательное и ритмически обоснованное деление на абзацы (которое, обычно, так случайно и не осознано в прозаических произведениях — см. слово «абзац»). От стихотворных строф подобные абзацы отличаются меньшим единообразием, что, конечно же, находится в связи с более свободным ритмическим построением. Тургеневское «Как хороши, как свежи были розы» особенно подчеркивает строфический смысл абзаца, применяя слова заглавия, как лирический рефрен.

Композиционная близость к стихотворению подчеркнута бывает и тогда, когда одно и то же выражение дано в начале пьесы и в конце, как бы замыкает ее с двух сторон: так у Тургенева построено «Лазурное царство», «Восточная легенда», «Стой!».

В области ритмической стихотворение в прозе приближается к стихотворной речи: здесь мы встречаем все стихотворные стопы, лишь связь между ними более произвольна, чем это допустимо у стихотворца. Меньшая определенность ритма стирает очень резкую, внешне, границу между размеренной — стихотворной — и неразмеренной — прозаической — речью, делает эту границу почти неприметной. Это позволяет вводить стихотворение в прозе среди прозаических страниц повести или романа. Так делал Гоголь: отрывки «Знаете ли вы украинскую ночь?», «Чуден Днепр при тихой погоде» — могут быть рассмотрены как завершенные самостоятельные стихотворения в прозе.

Стихотворение в прозе близко к стихотворной речи еще и эвфоническим строем своим, блестящие многочисленные образцы чему — у Тургенева («И грохочет Финстерааргорн» — в самых звуках здесь грохотанье). Но и строфический смысл абзаца, и ритмический строй речи, и применение эвфонических эффектов характеризует всякую ритмическую прозу. Стихотворение в прозе следует поэтому считать одним из ее видов. Видовым признаком для данного вида служат, таким образом, лишь особенности тематической композиции, приближающие его к стихотворению.

В. Дынник.

Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель,

1925

Жанры стихотворений

Все стихотворения относятся к одному роду литературы — к лирике. А вот лирических жанров существует множество. У каждого из них есть свои отличительные особенности, по которым можно определить жанр стихотворения.

| Жанры | Определение |

|---|---|

| Ода | Торжественное стихотворение, (от греч. ode — песня), жанр лирической поэзии и музыки; торжественные, патетические, прославляющие произведения. |

| Баллада | Сюжетное стихотворение, построенное на фантастическом, фольклорном, легендарно-историческом, бытовом материале, с мрачным, таинственным колоритом. |

| Элегия | Жанр лирической поэзии; в ранней античной поэзии — стихотворение, написанное элегическим дистихом, независимо от содержания; позднее (Каллимах, Овидий) — стихотворение грустного содержания. В новоевропейской поэзии сохраняет устойчивые черты: интимность, мотивы разочарования, несчастливой любви, одиночества, бренности земного бытия, определяет риторичность в изображении эмоций; классический жанр сентиментализма и романтизма («Признание» Е. Баратынского ). |

| Послание | Поэтическое или публицистическое произведение в форме письма к реальному или фиктивному лицу. Стихотворные послания как жанр существовали от античности (Гораций, «Наука поэзии») до сер. 19 в. (А. С. Пушкин); позднее — единичные стихотворения (В. В. Маяковский). |

| Эклога | От греч. ekloge — отбор, жанр буколики: диалоги между пастухами, селянами. От Возрождения до нач. 19 в. — стихотворное повествование или диалог, изображающие бытовые сельские сценки. |

| Песня | Род словесно-музыкального искусства; жанр вокальной музыки (народной и профессиональной). Музыкальная форма песни, как и ее поэтическая форма, обычно куплетная или строфическая. Классификация песен: по содержанию — лирические, патриотические, сатирические и т. п.; по социальной функции — обрядовые, бытовые, военно-строевые и т. п.; по исполнительному составу — сольные, хоровые, с инструментальным сопровождением и без него. В русской и французской музыке 19 в. авторскую песню обычно называли романсом. |

| Сонет | От итал. sonetto), твердая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трехстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «французской» последовательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» — abab abab cdc dcd (или cde cde); условно к сонету относят «английскую» рифмовку — abab cdcd efef gg (у У. Шекспира). Возник в 13 в. в Италии; особенно популярен в поэзии Возрождения, барокко, романтизма, отчасти символизма и модернизма. Образец — «Поэту» А. С. Пушкина. Цикл (поэма) из 15 архитектонически связанных сонетов называют «венком сонетов». |

| Басня | Короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. |

| Эпиграмма | От греч. epigramma, букв. — надпись, короткое сатирическое стихотворение, традиционный жанр поэзии классицизма (Вольтер), повлиявший и на позднейшую сатирическую поэзию (эпиграммы у А.С. Пушкина). В античной поэзии — стихотворение произвольного содержания, написанное элегическим дистихом; от элегии эпиграмма отличалась большей краткостью и узостью тематики. |

| Стихотворение | Написанное стихами литературное произведение небольшого объема (ср. с поэмой); в 19-20 вв. преимущественная форма лирики. |

| Акростих | Стихотворение, начальные буквы которого составляют имя, слово или фразу. |

| Рондо | Твердая форма, стихотворение в 15 строк с рифмовкой aabba, abbr, aabbar, где r — нерифмующийся рефрен, повторяющий первые слова 1-й строки. Популярно в поэзии барокко и рококо. |

| Анациклический стих | От греч. ἀνά — вверх, вперед, против и κύκλος — колесо, круг, цикл — наименование стихотворения, которое можно читать от начала к концу и от конца к началу, по словам, не меняя их порядка. |

| Аполог | Разновидность нравоучительной поэзии в России 18 – начала 19 века. |

| Белый стих | Стихотворение без рифмы. |

| Идиллия | Поэтический жанр (в античности — вид буколики), изображение мирной добродетельной сельской жизни на фоне прекрасной природы (идиллии Феокрита, Вергилия, И. Фосса, И. В. Гете ). В переносном смысле — мирное беззаботное существование (обычно иронически). |

| Буколика | Общее название двух часто смешиваемых жанров античной «пастушеской поэзии» — эклоги и идиллии; в новоевропейской поэзии то же, что пастораль. Название от заглавия цикла стихов Вергилия. |

| Пастораль | Жанр античной поэзии, изображавшей деревенскую мирную жизнь пастухов, рыбаков, земледельцев. |

| Буриме | Стихотворение на заданные ранее рифмы. |

| Бурлеска | Жанр комической поэзии, состоящий в снижении высокого и возвышении низменного. |

| Дифирамб | Античная торжественная лирика. |

| Дума | Размышление поэта на философско-социальные темы. |

| Кантата | Жанр торжественной лирики, бытовавшей в России в 18 – начала 19 века. Писалась на определенные торжественные случаи. |

| Канты | Жанр старой одической поэзии, стихотворное произведение, сочиненное по поводу какого-либо торжества; также полудуховные-полусветские стихи, распевавшиеся паломниками для получения подаяния. |

| Мадригал | Вначале – жанр идиллической лирики, порой фривольного характера; теперь – небольшое лирическое стихотворение, содержащее комплимент или лестную характеристику лица, к которому оно обращено (чаще всего – к женщине). |

| Медитативная лирика | Философское стихотворение. |

| Марш | Лирический жанр гражданской поэзии. |

| Месостих | Стихотворение, в середине которого слова подобраны так, что отдельные буквы, расположенные в определенном порядке, составляют слово, выражение или имя адресата стихотворения. |

| Миниатюра | Небольшое стихотворение строго законченной формы с глубоким содержанием. |

| Надпись | Малый стихотворный жанр. |

| Ноэль | Французская народная сатирическая песенка; стихотворение из 8 строчек. |

| Палиндром | Стихотворение, читающееся справа налево и слева направо. |

| Панторим | Стихотворение, в котором почти все слова рифмуются между собой (Кошечка в окошечке, кошурка в печурке). |

| Плач | Жанр русской обрядовой и бытовой народной поэзии. |

| Подражание | Стихотворение, навеянное творчеством какого-либо поэта или стилизованное в духе поэзии данного поэта. |

| Романс | Небольшое лирическое стихотворение напевного характера, преимущественно о любви. |

| Рондель | Стихотворение из 13 строк, в котором повторяются две рифмы. |

| Рондо | Стихотворение из 8, 13 или 15 строк с двумя рифмами. |

| Сицилиана | Стихотворение из восьми строк с двумя перекрестными рифмами. |

| Октава | Стихотворение из 8 строк, построенное по схеме абаб абсс. |

| Стансы | Небольшое стихотворение из четырех стихов четырехстопного ямба с перекрестной рифмой; количество стихов колеблется от 4 до 12; это спокойное стихотворение, полное мысли. |

| Тавтограмма | Игровое стихотворение, в котором все слова начинаются с одной буквы. |

| Ритурнель | Трехстрочная строфа. Стихотворный размер свободный, по выбору поэта; рифмуются между собой 1 и 3 строки, средний стих остается без рифмы (холостым). |

| Триолет | Твердая форма: 8-стишие с рифмовкой АВаА abAB, где стихи А и В повторяются как рефрены. |

| Центон | Стихотворение, составленное их известных читателю стихов одного или нескольких поэтов. |

| Экспромт | Небольшое стихотворение, чаще шуточного характера, сочиненное поэтом устно или письменно, без подготовки, под влиянием непосредственного чувства. |

| Эпистола | Стихотворение в форме письма, где излагаются суждения автора по поводу определенного предмета. |

| Ямбы | Жанр сатирических стихотворений в античной литературе, написан ямбическими стихами. |

| Гимн | Стихотворение хвалебного содержания; также пришел из античной поэзии, но если в древности гимны сочинялись в честь богов и героев, то в более позднее время гимны писались в честь торжественных событий, праздненств, нередко не только государственного, но и личного характера (А. Пушкин. «Пирующие студенты»). |

| Сатира | От лат. «смесь, всякая всячина» — как поэтический жанр: произведение, содержанием которого является обличение — общественных явлений, человеческих пороков или отдельных людей — путем осмеяния. Сатира в античности в римской литературе (сатиры Ювенала, Марциала и др.). Новое развитие жанр получил в литературе классицизма. Содержанию сатиры характерны ироническая интонация, аллегоричность, эзопов язык, нередко используется прием «говорящих имен». В русской литературе в жанре сатиры работали А.Кантемир, К.Батюшков (XVIII-XIX вв.), в ХХ веке как автор сатир прославился Саша Черный и др. Многие стихотворения из «Стихов об Америке» В.Маяковского также можно назвать сатирами («Шесть монахинь», «Блэк энд уайт», «Небоскреб в разрезе» и др.). |

Видеоурок «Жанры лирики»

Средняя оценка: 4.3.

Проголосовало: 16