Художественная форма «истории внутри истории» обычно ассоциируется

с циклом арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Но эта форма присутствует

во всех культурных традициях, поэтому неудивительно, что она мгновенно

перекочевала и в авторскую прозу. Причем речь здесь идет не только

о произведениях, в сюжетах которых рассказчики то и дело передают

друг другу эстафету (от «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле

и «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова до «Рукописи, найденной

в Сарагосе» Яна Потоцкого и «Арабского кошмара» Роберта Ирвина),

а вообще о способе, предполагающем отклонение от основной темы,

обусловленное обнаружением внутри придаточной темы еще одной придаточной

и так далее. И любопытен здесь не столько сам художественный прием,

ставящий целью держать читателя в напряжении (столь вышколенный

и опошленный детективно-сериальной индустрией), а то, что сама

форма «истории внутри истории» не просто оказалась невероятно

притягательной и пережила многие столетия, но фактически легла

в основу человеческой экзистенции.

С одной стороны, несомненной особенностью этих обрамленных рассказов

является их повествование о повествовании (метапроза) – это художественная

речь, которая, рассказывая о чем бы то ни было, всегда повествует

также о языке, о рассказывании, о самой себе. Это саморефлексия,

находящая свое воплощение в подмененной реальности, комбинирующей

множество историй и смешивающей их настолько сильно, что уже становится

невозможным различить момент их перманентных переходов одной в

другую. Эти обрамленные истории, если процитировать Джона Барта,

«на сознательном или же неосознанном уровне напоминают нам о следующей

наружной рамке: о художественном тексте наших собственных жизней,

которому мы одновременно приходимся и авторами, и действующими

лицами и в котором наше чтение «Тысяча и одной ночи», скажем,

есть история в нашей истории» _ 1.

И вот на этом этапе можно вплотную подойти к теме, которая оказывается

тесно связана с рассматриваемой формой.

Речь идет о деятельности

или процессе, чье развитие оказывается парадоксальным образом

обусловлено отклонением и отступлением от его «генеральной» линии.

И здесь открывается еще одна грань этих рассказов в рассказах:

обнаружение их тотальной незавершенности, их подчинения закону

неполноты. Весьма любопытным оказывается этап, на котором

эта форма перепроецируется на саму художественную речь, поднимаясь

одновременно на ступень философии. Определяя условную точку отсчета

для этого литературного вектора, можно обратить внимание на произведения

Роберта Вальзера, Франца Кафки, Сэмюэля Беккета. В дальнейшем

же этот прием незавершенного высказывания становится особенностью

самых разных по манере письма авторов – от Уильяма Берроуза до

Саши Соколова.

Так, в романе Вальзера «Разбойник» на каждой странице появляются

несколько сюжетных тем, композиционных линий, мало связанных друг

с другом мыслей, которые потенциально могут быть развиты в дальнейшем

повествовании, но далеко не все развиваются, и сам принцип последующего

обращения к той или иной теме не поддается никакой логике. Рассказчик

как будто бросает в воздух целый сонм тезисов и с ловкостью жонглера

ожидает, какой из них первым упадёт обратно в его руки, и тогда

уже уделяет ему внимание. Но ловкость эта вполне может обернуться

нежеланием жонглера-рассказчика ловить тезис, и тогда он падает

к его ногам, терпеливо (и порой небезосновательно) надеясь, что

на него все-таки обратят внимание (совсем не так у Жана-Поля Сартра

в «Отсрочке» или у Олдоса Хаксли в «Контрапункте», где каждый

переход выверен и не предоставляется случаю). Но, несмотря на

усложненность композиции, фактически, мы имеем дело всё с той

же формой истории внутри истории – только рассказчик здесь ещё

реже утруждает себя формальной обязанностью завершить одно повествование,

прежде чем перейти к следующему.

Весьма любопытны в этом контексте и особенности художественной

речи Кафки, которая зачастую строится следующим образом: дается

некое утверждение, от которого сразу же ответвляются еще несколько

утверждений, на начальном этапе являющихся чем-то вроде уточнений

или трактовок первого (едва ли здесь уместно слово основного)

тезиса. В дальнейшем эти трактовки начинают претендовать на самостоятельность,

и действительно становятся полноценными утверждениями, а не просто

толкованиями, и потому по примеру первого тезиса порождают собственные

комментарии и оговорки, и так – до бесконечности. Особенно это

заметно в романах Кафки, но огромное количество его новелл также

одержимы подобной манией уточнения. Фактически, ту же самую функцию

уточнения несут то и дело вкрапляемые в текст рассказы в рассказах

(лучший пример этой кафкианской «Тысячи и одной ночи» – это, пожалуй,

«Описание одной борьбы»).

Но все эти уточнения и истории внутри историй в глобальном смысле

воплощают проявление недоверия к готовым формам, они являются

апофеозом незавершенности. Едва ли эти «комментарии» подобны разъяснениям,

наоборот, скорее каждое из них лишь вносит сумбур, усугубляет

путаницу, всё дальше уводит от первоначальной проблемы, подвергая

ее забвению, ставя под вопрос даже возможность поиска ее решения.

В итоге перед нами как лингвистический частокол вырастает цепочка

утверждений, каждое из которых указывает на соседнее, тем самым

ставя под сомнение истинность всех элементов языковой цепи (точь-в-точь

как распоряжения чиновников в сюжетных перипетиях романов Кафки).

Это речь, то и дело разоблачающая саму себя, замыкающаяся в себе

и исчерпывающая себя до пределов, но и обретающая себя через собственное

отрицание (до Кафки нечто подобное практиковал, пожалуй, только

Достоевский, и лучшей аналогией здесь станут «Записки из подполья»).

Это речь, увязающая в самой себе, и, в конце концов, обрывающаяся,

но при этом – безо всякой надежды на невозможность возобновиться.

Этот обрыв, эта незаконченность всех романов Кафки более чем условны

и скорее символизируют бесконечность, чем являются обрывом. Эта

замкнутость никогда не замкнута до конца. Собственно, категория

процесса – категория непрерывности и незавершенности

– возможно, является основной на пути приближения к пониманию

Кафки. «Der Prozess» – это вечное настоящее,

нечто происходящее, развивающееся, продолжающееся, подстегиваемое

своим собственным поступательным движением, неоконченное и нескончаемое,

проклятое и благословенное одновременно.

Философское же обоснование эта форма незавершенного высказывания

впервые получила в произведениях Мориса Бланшо. Его «рассказ»

(«récit») своей формой ознаменовал это вечное «продолжение

беседы, обязывая её длиться и длиться сверх всякой меры, до такой

степени изнашиваясь от повторения и настойчивости, что ей только

и оставалось все продолжаться и продолжаться» _ 2.

Самоотрицание речи, бесконечно возвращающейся к самой себе и опровергающей

саму себя, превратилось в стилистический манифест его художественной

прозы: «Эта равномерная речь, пространная без пространства, утверждающая

без утверждения, не дотягивая ни до какого утверждения, которую

невозможно отрицать, слишком слабая, чтобы смолкнуть, слишком

покорная, чтобы её сдержать, ничего особо не говорящая, всего-навсего

говорящая, говорящая без жизни, без голоса, голосом тише любого

голоса: живущая среди мертвых, мертвая среди живых, призывающая

умереть, воскреснуть, чтобы умереть, призывающая без зова» _ 3.

Сама форма длящегося высказывания, заставляет обратиться к теме

трансгрессивной функции творчества, вытекающей из этой незавершенности.

Необозримая пустота, в которую шагает здесь рассказчик, оказывается

тем творческим ничто, которое заключает внутри

себя потенциал для оформления в художественный объект. Мы имеем

дело с вечным «островом накануне», пытающимся опередить самого

себя на пути к собственной цели. И потому едва ли не каждый творческий

замысел роковым образом оказывается подчинен закону апории об

Ахилле и черепахе: «Пока я не создам большую, полностью удовлетворяющую

меня вещь, до тех пор не могу ни на что отважиться» _ 4, – записывает Кафка в своем дневнике. Парадокс

заключается в том, что к созданию художественного объекта нельзя

быть готовым, потому что задача никогда не известна заранее, а,

решая её, никогда нельзя быть уверенным, что не пошел по ложному

пути. Стихотворение принадлежит поэту только в момент написания,

оно существует для него только как вечное становление, как процесс.

Шахрияр не представляет, о чем будет следующая сказка Шахерезады,

но известно ли это ей самой? Ведь каждая из этих историй становится

совершенной именно благодаря этой незавершенности, а финал внутренней

истории отнюдь не является финалом истории обрамляющей, и оказывается

псевдофиналом, еще одним витком соприкосновения с бесконечным,

мучительного продвижения в пустоту. Фактически, именно их текстуальное

нерождение обуславливает возможность их воплощения на более высоком,

метафизическом уровне. Или неужели найдется такой, кто облегченно

вздохнет, прочитав в конце обрамляющей истории нечто каноническое

вроде «тут и сказке конец»?! Наоборот, такая формулировка лишь

подчеркнет условность и зыбкость этого финала. Не говоря уже о

том, что история «Тысячи и одной ночи» начинается с указания на

то, что это повествование о книге, содержащей

истории Шахерезады. То есть уже в самом начале повествования читатель

получает указание на нечто, находящееся за пределами этого повествования,

и снова на его собственную жизнь проецируется метафора «истории

внутри истории», в которой даже ребенок его ребенка будет лишь

следующим эпизодом.

Попытка найти выход из этого лабиринта, пожалуй, так же безнадежна,

как трактовка бесконечности – человек в этом случае рано или поздно

останавливается, найдя «ответ» в религии, науке, идеологии (самым

бестактным образом хочется оставить за собой право не включать

в этот «синонимический» ряд искусство) – иными словами – в бегстве

от этой бесконечности, от вечной трагедии незавершенности. Возможно,

сама эта форма «рассказа в рассказе» многократно перерождается

именно как поиск объяснения незавершенности человеческой жизни.

Незаконченность здесь выступает как неразрешимая тайна, притягательная

и мучительная одновременно.

_________________________________________________________________

Примечания

1. Барт Д. «Рассказы в рассказах в рассказах». // Locus

solus. Антология литературного авангарда ХХ века. СПб., 2006,

с. 406.

2. Бланшо М. Тот, кто не сопутствовал мне. // Рассказ?

М., 2003, с. 287.

3. Бланшо М. Ожидание, забвение. // Рассказ? М., 2003,

с. 524.

4. Кафка Ф. Дневниковая запись от 08.12.1911 // Собрание

сочинений в 4-х томах. СПб., 1999, Т. 4, с. 144.

В 1898 г. в печати появились три чеховских рассказа: “Человек в футляре”, “Крыжовник” и “О любви”, которые воспринимаются как “маленькая трилогия”, ибо они объединены не только общим авторским замыслом, но и сходной композицией (“рассказ в рассказе”). Уже само название первого произведения из этого цикла знаменательно. Оно построено на явном противопоставлении, антитезе: человек и футляр.

Беликов прячется от мира, максимально ограничивая свое пространство, предпочитая широкой и вольной жизни тесный и темный футляр, который становится символом обывательской косности, равнодушия, неподвижности.

В учителе древнегреческого (мертвого) языка есть что-то мертвенное, нечеловеческое. Лишь когда он уже лежал в гробу, “выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет!”. Однако смерть Беликова еще не означала победы над беликовщиной. Характерно, что учитель Буркин, рассказав о коллеге, не принимает выводов своего собеседника – Ивана Ивановича, который с волнением восклицает: “Нет, больше жить так невозможно!”

Брат Ивана Ивановича, “добрьщ, кроткий человек”, осуществив мечту всей своей жизни и купив усадьбу, становится похожим на свинью (“Крыжовник”). Его история дает основание рассказчику вступить в полемику с идеей одного из народных рассказов Л. Н. Толстого: “Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку… Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь

Земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа”. Так художественный образ пространства становится одним из главных способов выражения авторской концепции. Узкому, замкнутому пространству (“футляр”, три аршина, усадьба) противопоставляется, невиданно широкий простор – “весь земной шар”, необходимый свободному человеку.

Композиционное построение каждого рассказа позволило Чехову выдвинуть в качестве объекта художественного исследования и самих повествователей. Их реакция на жизненные ситуации становится одним из важных средств их объективной характеристики. Иван Иванович, например, рассказывает в “Крыжовнике” не только о судьбе брата, но и о себе, о той перемене, которая произошла в нем под влиянием увиденного в усадьбе новоявленного помещика.

Духовное прозрение помогает ему понять гибельность всеобщей тишины и довольства. Должен быть, восклицает он, “человек с молоточком”, который возмущал бы сытое спокойствие счастливых людей. Однако его спутники Буркин и Алехин не принимают его выводов и тревоги, не сочувствуют им.

Заключает “маленькую трилогию” рассказ “О любви”, в котором продолжается исследование проблемы “футлярности”. Еще в “Крыжовнике” Иван Иванович заметил: “…эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм”.

Слова эти имеют прямое отношение к Алехину, который сам рассказывает о себе. Жизнь, которую Алехин избрал для себя,- тот же футляр. Он, похожий более на профессора или художника, чем на помещика, почему-то считает необходимым жить в тесных маленьких комнатах (узкое пространство!), хотя в его распоряжении целый дом.

Даже мыться ему некогда, и говорить он привык только о крупе, сене и дегте…

Алехин боится перемен. Даже большая, настоящая любовь не в состоянии заставить его сломать установившиеся нормы, пойти на разрыв со сложившимися стереотипами. Так постепенно он сам обедняет, опустошает свою жизнь, становясь подобным – не в деталях, а по сути – на героев “Человека в футляре”, “Крыжовника” и “Ионыча”.

Расположение рассказов в “трилогии” было тщательно продумано Чеховым. Если в первом из них “футлярность” была показана и разоблачена прямо и наглядно, то в последнем речь идет о скрытых и, быть может, еще более опасных формах бегства человека от действительности, жизни, любви, счастья…

Loading…

Оглавление:

- Композиционные элементы

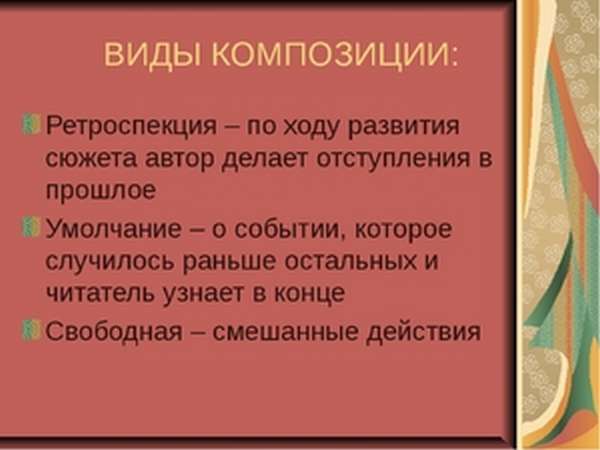

- Виды композиции

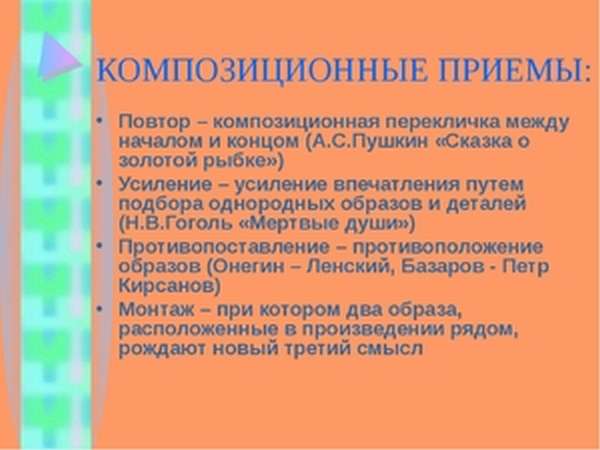

- Композиционные приёмы

- Сюжетная композиция

- Композиция сказки

Она помогает читателю глубже понять содержание произведений, поддерживает интерес к книге и помогает в финале сделать нужные выводы. Иногда композиция книги заинтриговывает читателя и он ищет продолжение книги или другие произведения этого писателя.

Это интересно: что такое парцелляция, примеры в русской литературе.

Композиционные элементы

Среди таких элементов можно выделить повествование, описание, диалог, монолог, вставные рассказы и лирические отступления:

- Повествование — главный элемент композиции, рассказ автора, раскрывающий содержание художественного произведения. Занимает большую часть объёма всего произведения. Передаёт динамику событий, его можно пересказать или проиллюстрировать рисунками.

Описание. Это статичный элемент. Во время описания события не происходят, оно служит картинкой, фоном для событий произведения. Описание — это портрет, интерьер, пейзаж. Пейзаж — это не обязательно изображение природы, это может быть пейзаж города, лунный пейзаж, описание фантастических городов, планет, галактик или описание вымышленных миров.

- Диалог — разговор двух людей. Он помогает раскрыть фабулу, углубить характеры действующих лиц. Через диалог двух героев читатель узнаёт о событиях прошлого героев произведений, об их планах, начинает лучше понимать характеры героев.

- Монолог — речь одного персонажа. В комедии А. С. Грибоедова через монологи Чацкого автор передаёт мысли передовых людей своего поколения и переживания самого героя, узнавшего об измене любимой.

- Система образов. Все образы произведения, которые взаимодействуют в связи с замыслом автора. Это образы людей, сказочные персонажи, мифические, топонимические и предметные. Бывают несуразные выдуманные автором образы, например «Нос» из одноимённой повести Гоголя. Многие образы авторы просто придумали, и их названия стали общеупотребительными.

- Вставные рассказы, рассказ в рассказе. Многие авторы используют этот приём для завязывания интриги в произведении или при развязке. В произведении может быть несколько вставных рассказов, события в которых происходит в разное время. У Булгакова в «Мастере и Маргарите» использован приём роман в романе.

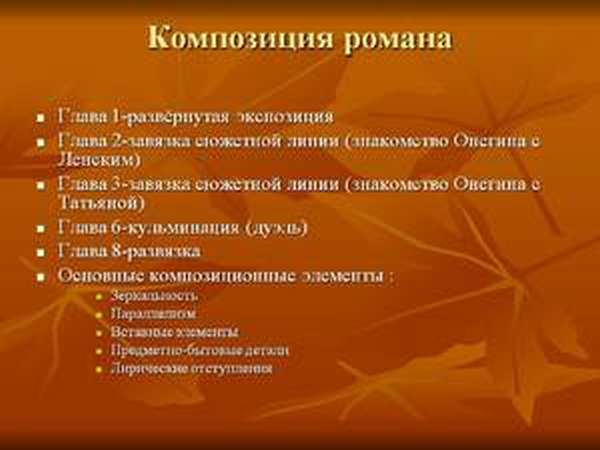

Авторские или лирические отступления. Много лирических отступлений у Гоголя в произведении «Мёртвые души». Из-за них изменился жанр произведения. Это большое прозаическое произведение называют поэмой «Мёртвые души». А «Евгения Онегина» называют романом в стихах из-за большого количества авторских отступлений, благодаря которым перед читателями предстаёт впечатляющая картина российской жизни начала 19-го века.

- Авторская характеристика. В ней автор рассказывает о характере героя и не скрывает своего позитивного или негативного отношения к нему. Гоголь в своих произведениях часто даёт ироничные характеристики своим героям — такие точные и ёмкие, что его герои часто становятся нарицательными персонажами.

- Сюжет повествования — это цепочка событий, происходящих в произведении. Сюжет является содержанием художественного текста.

- Фабула — все события, обстоятельста и действия, которые описываются в тексте. Главное отличие от сюжета — хронологическая последовательность.

- Пейзаж — описание природы, настоящего и воображаемого мира, города, планеты, галактик, существующих и вымышленных. Пейзаж является художественным приёмом, благодаря которому глубже раскрывается характер героев и даётся оценка событий. Можно вспомнить, как меняется морской пейзаж в Пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», когда старик вновь и вновь приходит к Золотой рыбке с очередной просьбой.

- Портрет — это описание не только внешнего вида героя, но и его внутреннего мира. Благодаря таланту автора портрет бывает таким точным, что все читатели одинаково представляют облик героя прочитанной книги: как выглядит Наташа Ростова, князь Андрей, Шерлок Холмс. Иногда автор привлекает внимание читателя к какой-нибудь характерной черте героя, например, усы у Пуаро в книгах Агаты Кристи.

Это важно знать! Что такое метонимия в русском языке?

Виды композиции

Внешняя — разделение текста на абзацы, главы, пролог и эпилог, приложения, посвящения, эпиграфы, отступления и вставные фрагменты. Внешняя композиция — та, что видна графически, из чего состоит текст.

- Внутренняя композиция (повествование) — это содержание произведения.

- Обратная — начинается с финальной сцены. Читателям не нравится такая композиция, потому что неинтересно читать, если знаешь, чем закончится.

- Кольцевая композиция, или композиция обрамления. Стихотворение Н. Гумилёва «Жираф» начинается и заканчивается одним и тем же эпизодом: «Далеко, далеко на острове Чад изысканный бродит жираф.»

- Зеркальная композиция основана на симметрии некоторых образов или эпизодов. (Поэма А, Блока «Двенадцать»).

- Тематическая композиция может быть последовательной — логическое рассуждение, переход от одной мысли к другой и финальный вывод. Может быть основанной на развитии главного образа (Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом…»). И может быть основанной на сопоставлении двух образов («Незнакомка» А, Блока) или противопоставлении двух образов (Швабрин — Гринёв в «Капитанской дочке»).

- Ассоциативная композиция. В ней автор использует приём умолчания, рассказ в рассказе, ретроспекцию. Пример: «Бэлла» Лермонтова, «Ася» Тургенева.

- Пунктирная композиция — прерывистое описание событий (Достоевский «Преступление и наказание»).

Не пропустите: Эпифора в литературе, примеры использования.

Композиционные приёмы

Ретроспекция или «взгляд назад». Автор возвращает читателя в прошлое героя, чтобы он лучше понял нынешнее его состояние. В девятой главе своего романа «Обломов» И. А. Гончаров рассказывает о детстве Илюши Обломова, о жизни в его родной деревне, чтобы показать, как из резвого мальчика вырос такой увалень.

- Разрыв. Приём для создания интриги, для подогревания читательского интереса. Часто используется авторами детективных романов.

- Экспозиция. Часть сюжета, описание обстановки, фона для предстоящих событий. Автор использует экспозицию по своему желанию, но может обойтись и без неё. Экспозиция подготавливает к чтению книги.

Это интересно: что такое антитеза, примеры художественного приема в стихах.

Сюжетная композиция

В развитии сюжета есть свои этапы развития. В центре сюжета обязательно стоит конфликт, но читатель узнаёт о нём не сразу.

Начало книги — экспозиция или пролог, в котором автор разъясняет обстановку, время, место, где будут происходить события текста.

- Далее следует завязка. Развитие событий продолжается.

- Наступает кульминация, самые интересные и интригующие события произведения. Чтение становится захватывающим.

- Последующие события ведут к развязке. Всё объясняется, всё становится понятным.

- В эпилоге автор прослеживает дальнейшую судьбу героев. Иногда в эпилоге читатель встречается с героями книги через много лет. Пролог и эпилог не является обязательным для композиции.

Сюжетная композиция зависит от жанра произведения. Например, басня обязательно заканчивается моралью. Драматические произведения классицизма имели свои законы композиции, например, они должны были иметь пять актов.

Интересно знать: Что такое литота в русском языке?

Композиция сказки

Своими незыблемыми особенностями отличается композиция произведений народного фольклора. Песни, сказки, былины создавались по своим законам построения.

Композиция сказки начинается с присказки: «Как на море-океане, да на острове Буяне …». Присказка часто сочинялась в стихотворной форме и порой была далека от содержания сказки. Сказочник присказкой привлекал внимание слушателей и ждал, когда его будут слушать не отвлекаясь. Потом он говорил: «Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди».

Затем следовал зачин. Самый известный из них начинается словами:Жили-были или «В некотором царстве, в тридесятом государстве…». Затем сказочник переходил к самой сказке, к её героям, к чудесным событиям.

Приёмы сказочной композиции, троекратный повтор событий: богатырь три раза сражается со Змеем Горынычем, три раза царевна сидит у окна терема, а Иванушка на коне долетает до неё и срывает кольцо, три раза Царь испытывает невесток в сказке «Царевна-лягушка».

Концовка сказки тоже традиционная, про героев сказки говорят: «Живут — поживают и добра наживают». Иногда концовка намекает на угощение: «Вам сказка, а мне баранков вязка».

Во времена классицизма существовала система правил, которые предписывали авторам определённые правила написания текстов, и их нельзя было нарушать. Это правило трёх единств: время, места, сюжета. Это пятиактное построение драматических произведений. Это говорящие фамилии и чёткое разделение на отрицательных и положительных героев. Особенности композиции произведений классицизма ушли в прошлое.

Композиционные приёмы в литературе зависят от жанра художественного произведения и от таланта автора, который имеет в наличии виды, элементы, приёмы композиции, знает её особенности и умеет пользоваться данными художественными способами.

Что такое рассказ

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Всем известно, что рассказывать истории, произошедшие с нами, бывает очень увлекательно.

Пока мы вспоминаем, что было в начале, что потом и чем всё это закончилось, события обрастают интересными подробностями, и – раз! – наша жизнь становится произведением словесного творчества.

Много веков назад именно так, перейдя из устной речи в письменную, зародился жанр рассказа – один из самых востребованных в литературе. Что же отличает рассказ от других видов и форм повествования? Давайте подумаем вместе!

Определение рассказа — что это

Термин имеет два значения. Первое касается бытового обихода, разговорной речи.

В обиходе рассказ – это краткое последовательное изложение событий, пересказ некой истории, случившейся с самим рассказчиком или кем-то из его знакомых в тех или иных обстоятельствах.

Преимущественно такое произведение существует в устной форме.

Рассказ в литературе — это малый жанр эпической прозы, отличающийся от повести и романа меньшим объёмом. К данному жанру близки другие формы эпоса: очерк, новелла, эссе. От них рассказ отличается нейтральным характером подачи материала.

Правда, это не значит, что он скучнее и чопорнее «малых» собратьев. Бывают фантастические, приключенческие, детективные рассказы, «рассказы в рассказе», рассказы-загадки, как у Эдгара По или Милорада Павича. Жанр настолько разнообразен, что назвать его общие черты непросто. И всё-таки попробуем это сделать.

Отличительные особенности жанра

Как было сказано, рассказ меньше повести и романа. Но и этот критерий не всегда позволяет с уверенностью сказать, что перед нами именно он.

Например, «Гранатовый браслет» А.И.Куприна так насыщен переживаниями героев и размышлениями автора о проблеме истинной любви, что тяготеет к жанру повести, а многие «романы» начинающих авторов так бесхитростны, что их скорее можно сравнить с небольшими эссе.

Неудивительно, что И.А.Бунин советовал молодым писателям оттачивать мастерство именно в рассказе. Глубокое и ровное дыхание, необходимое, чтобы написать роман, вырабатывается на ежедневных интенсивных тренировках по рассказыванию всевозможных историй.

А.П.Чехов называл краткость сестрой таланта и на собственном примере показал, какие большие художественные и человеческие задачи может решить даже самое скромное по объёму литературное произведение.

Вот ещё несколько признаков, намекающих, что перед нами рассказ:

- привязка к конкретной теме, обычно озвученной в названии;

- наличие одной чётко выделенной сюжетной линии;

- ограниченное число персонажей (от 1 до 3 главных и до 10 второстепенных);

- присутствие завязки, основной части, развязки;

- разрешение заявленной проблемы в кульминационном моменте повествования.

Для примера проанализируем по одному образцу творчества русских и зарубежных авторов.

Рассказы зарубежных писателей

Перечислить всех, кто писал в интересующем нас жанре, невозможно: для этого придётся назвать имена абсолютного большинства литераторов, творивших в период от античности до наших дней.

Непревзойдёнными мастерами в этой области считаются Дж.Чосер, Дж.Боккаччо, О.де Бальзак, С.Моэм, Ги де Мопассан, О.Генри, Р.Бредбери, Р.Акутагава.

Проанализируем по плану рассказ О. Генри «Дары Волхвов».

- Центральная тема — дарение, дар. Что такое подарок? Каким он должен быть? В чём его смысл? Заголовок произведения намекает на библейский сюжет, связанный с поклонением волхвов Младенцу Христу. Мудрецы привезли Иисусу лучшее, что у них было. А как поступают герои нашего повествования?

- Сюжет укладывается в одно предложение: небогатые молодые супруги Джим и Делла готовят друг для друга рождественские подарки и, чтоб достать на это денег, расстаются с самым дорогим, что у них было.

- В произведении два главных героя и несколько дополнительных персонажей (зеленщик, мясник и другие).

- Завязка – это сообщение о том, что супруги жили бедно, но им понадобилось купить подарки. Она представляет собой исходные условия задачи. Основная часть повествует о том, каким образом каждый из молодых людей справился с задачей. Развязка – эпизод обмена подарками.

- С момента, когда Джим заходит в комнату и видит, что Делла подстригла свои великолепные волосы, начинается кульминация истории. Оправдываясь перед любимым, девушка сообщает, что сделала это ради того, чтобы подарить ему цепочку для часов. Джим признаётся, что продал часы ради покупки гребней. А мы, читатели, любуемся красотой обоих поступков и понимаем, что любовь – это радостная жертва, делающая нас лучше.

Рассказ в русской литературе

В России пик популярности жанра пришёлся на вторую половину 19 века.

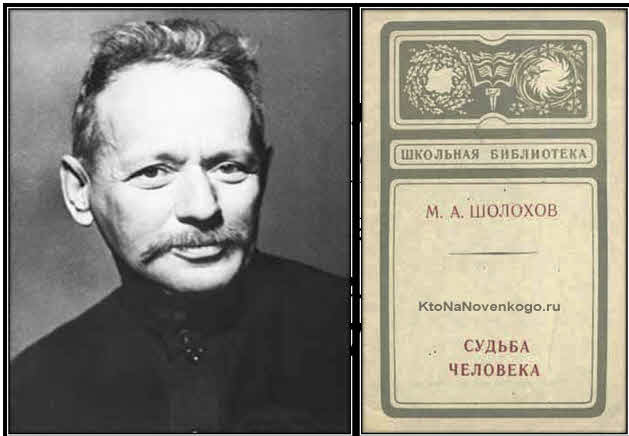

Его мастерами стали Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, А.П.Чехов, М.Горький, И.А.Бунин, А.И.Куприн, А.П.Платонов, М.А.Шолохов, А.И.Солженицын.

Рассмотрим рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека».

- Он посвящено теме «Человек и война» и по масштабу приближается к роману, ведь судьба Андрея Соколова типична для миллионов жителей послевоенной страны.

- Сюжет касается жизни главного героя в мирное, а затем – военное время, его отношений с женой, радости отцовства, затем – ухода на фронт, пленения, побега, возвращения на Родину, потери близких и обретения новой надежды в усыновлении маленького мальчика Вани, которого тоже осиротила война.

- Главных героев двое: взрослый мужчина и ребёнок.

- Завязка – встреча рассказчика с Соколовым и Ваней у разлива реки. Основная часть – история Андрея. Развязка – вывод о силе человеческого духа, о побеждающей силе сострадания и любви.

- Кульминация – сцена, когда Соколов «признаётся» мальчику: «Я – твой отец», а тот, дрожа от волнения, кидается к нему на шею с криком: «Папка!». На войне нет своих и чужих. Смерть разлучает людей, а любовь – воскрешает к жизни.

Попробовать силы в написании рассказа может каждый. Этот полезный навык пригодится, даже если вы не собираетесь стать писателем. Замечайте, запоминайте, рассказывайте – и мир вокруг станет ярче!

«Композиция

— построение,

расположение всех элементов художественной

формы.

Композиция

бывает внешней и внутренней.

К

сфере внешней композиции относят деление

эпического произведения на книги, части

и главы, лирического — на части и строфы,

лиро-эпического — на песни, драматического

— на акты и картины.

Область

внутренней композиции включает в себя

все статические элементы произведения:

—

разные

типы описаний — портрет, пейзаж, описание

интерьера и бытового уклада жизни

героев, суммирующую характеристику;

—

внесюжетные

элементы — экспозицию (пролог, вступление,

«предысторию» жизни героя), эпилог

(«последующую» историю жизни героя),

вставные эпизоды, новеллы;

—

всевозможные

отступления (лирические, философские,

публицистические);

—

мотивировки

повествования и описания; формы речи

героев: монолог, диалог, письмо (переписка),

дневник, записки;

—

формы

повествования, называемые точками

зрения (позиция, с которой рассказывается

история или с которой воспринимается

событие истории героем повествования.

Понятие точки зрения в литературе

аналогично понятию ракурса в живописи

и кино)».

Но

это только то, что включает в себя

композиция. Как же она «работает»?

Из

работы М.Веллера «Технология рассказа»:

«Композиция

(построение, структура, архитектоника)

рассказа — это расположение отобранного

материала в таком порядке, которым

достигается эффект большего воздействия

на читателя, чем было бы возможно при

простом сообщении фактов. Перемены в

последовательности и соседстве эпизодов

обусловливают разное ассоциативное,

эмоциональное смысловое восприятие

материала в целом. Удачная композиция

позволяет добиться максимума смысловой

и эмоциональной нагрузки при минимуме

объема.

1.

Прямоточная

композиция.

Наиболее древний, простой и традиционный

способ передачи материала: какая-то

несложная история с минимальным

количеством значимых действующих лиц

рассказывается в последовательности

событий, связанных единой причинно-следственной

цепью. Для такой композиции свойственна

неторопливость и подробность изложения:

такой-то сделал то-то, а потом было

так-то. Это позволяет обстоятельно

углубиться в психологию героя, дает

читателю возможность отождествить себя

с героем, влезть в его шкуру, сочувствовать

и сопереживать. Внешняя простота, как

бы бесхитростность и безыскусность

такого построения вызывают дополнительное

доверие читателя, единая нить повествования

позволяет не рассеивать внимание и

целиком сосредоточиться на изображаемом.

Так, к примеру, построен рассказ Ю.Казакова

«Голубое и зеленое» — ностальгическая

история первой юношеской любви: вечная

тема, банальный материал, несложный

городской язык, но, проживая вместе с

героем день за днем, читатель радуется,

печалится, тоскует.

2.

Окольцовка.

Обычно отличается от композиции

предыдущего типа только одним: авторским

обрамлением в начале и в конце. Это как

бы рассказ в рассказе, где автор

представляет читателю героя, выступающего

в дальнейшем рассказчиком. Таким образом

создается двойной авторский взгляд на

рассказ: поскольку сначала

охарактеризовывается рассказчик, то

затем в собственно рассказе может

«браться поправка на рассказчика»

— образы автора и рассказчика намеренно

расподобляются. Автор, как правило,

мудрее и информированнее рассказчика,

он выступает судьей и комментатором

собственной истории. Выгоды такого

приема в том, что

а)

рассказчик может говорить любым языком

— не только грубыми просторечиями, что

простительно, но и литературными

штампами, что иногда выгодно автору,

поскольку просто и доходчиво: у автора

развязаны руки, возможные обвинения в

примитивности языка, дурном вкусе,

цинизме, антигуманизме и т.п. он

перекладывает на плечи своего ни в чем

не повинного рассказчика, а сам в

обрамлении может отмежеваться от него

и даже осудить;

б)

достигается дополнительная достоверность:

обрамление нарочито просто, обыденно,

от первого лица, — читатель как бы

подготавливается к дальнейшей истории;

в)

«двойной взгляд» может играть

провокационную роль: читатель не

соглашается с мнением как рассказчика,

так и автора, он как бы вовлекается в

дискуссию, подталкивается к собственным

размышлениям и оценкам, коли не получает

в готовом виде оценку единую.

В

качестве примеров — такие известные

рассказы, как «Счастье Мопассана»,

«Под палубным тентом» Лондона,

«Судьба человека» Шолохова; прием

это распространенный.

Окольцовка

применяется и с более сложными видами

композиции, но уже реже.

3.

Точечная

(новеллистическая)

композиция. Отличается тем, что какое-то

количество мелких подробностей и

обстоятельств веером привязано к одному

событию незначительного масштаба.

Соблюдается триединство времени, места

и действия. Характерна для бытовой

прозы. Автор как бы наводит увеличительное

стекло на одну точку и пристально

разглядывает ее и ближайшее окружающее

пространство. В «точечной» новелле

нет ни развития характеров, ни изменения

ситуации: это картинка из жизни.

Наиболее

ярко это выражено в новеллистике Шукшина

и Зощенко. Вот рассказ Шукшина «Срезал».

Говорится о деревне, о семье Журавлевых,

о Глебе Капустине: предыстория, характеры,

обстоятельства. Затем — суть; застольный

разговор, когда Глеб «доказывает»

кандидату наук его «необразованность».

Детали, лексика, эмоциональное напряжение

превращают жанровую зарисовку в

принципиальное столкновение торжествующего

и завистливого хамства с наивной

интеллигентностью.

Можно

сказать, что точечная новелла — это один

малый штрих из жизни, под пристальным

взглядом автора принимающий масштабы

и глубину художественного произведения.

Таковы знаменитые короткие рассказы

Хемингуэя. Через жест, взгляд, реплику

единичный и внешне незначительный

случай превращается в показ всего

внутреннего мира героя, всей окружающей

его атмосферы.

Различие

прямоточной и точечной композиции в

том, что в последней «ничего не

происходит».

4.

Плетеная

композиция.

Действие в ней есть, есть и последовательность

событий, но русло повествования

размывается в сеть ручейков, авторская

мысль то и дело возвращается к прошлому

времени и забегает в будущее, перемещается

в пространстве от одного героя к другому.

Этим достигается пространственно-временная

масштабность, вскрывается взаимосвязь

различных явлений и их взаимовлияние.

На ограниченном пространстве рассказа

сделать это нелегко, данный прием

характерен скорее для таких романистов,

как Томас Вулф. Однако поздняя новеллистика

Владимира Лидина — пример удачного

применения композиционной «плетенки»,

где за нехитрыми поступками обычных

людей стоит все их прошлое, весь круг

интересов и симпатий, память и воображение,

влияние знакомых и следы былых событий.

Если каждый тип композиции вообразить

в виде графика-иллюстрации, то длинная

нить «плетенки» выпишет немало

кружев, пока доберется до конечной цели.

5.

Остросюжетная

композиция. Суть

ее в том, что наиболее значительное

событие ставится в самый конец

повествования, и от того, произойдет

оно или нет, зависит жизнь или смерть

героя. Как вариант — противоборство двух

героев, которое разрешается в самом

конце. Короче — кульминация является

развязкой. В общем это коммерческий,

спекулятивный ход — автор играет на

природном человеческом любопытстве:

«Чем все кончится?» По такой схеме

строятся триллеры Чейза, на таком приеме

построен самый знаменитый из романов

Хейли — «Аэропорт»: взорвет

злоумышленник самолет или нет? Интерес

к этому заставляет читателя жадно

проглатывать роман, нашпигованный

массой побочных подробностей. В

новеллистике такой прием ярко проявляется

у Стивена Кинга.

6.

Детективная

композиция.

Отнюдь не адекватна предыдущей. Здесь

центральное событие — крупное преступление,

необычайное происшествие, убийство —

выносится за скобки, а все дальнейшее

повествование — как бы обратный путь к

тому, что уже произошло раньше. Перед

автором детектива всегда стоят две

задачи: во-первых, придумать преступление,

во-вторых, придумать, как его раскрыть,

— именно в таком порядке, никак не в

обратном! Все шаги и события изначально

предопределены преступлением, словно

ниточки тянутся из каждого отрезка пути

к единой организующей точке. Построение

детектива — как бы зеркально: действие

его заключается в том, что герои моделируют

и воссоздают уже бывшее действие. Из

коммерческих соображений авторы

детективов развозят их до объемов

романов, но изначально, созданный Эдгаром

По и канонизированный Конан Дойлем,

детектив был рассказом.

7.

Двухвостая

композиция.

Самый эффектный, пожалуй, прием в

построении прозы. В литературе первой

половины XIX века встречался в таком

виде: какое-то описываемое событие

оказывается сном, и затем произведение

оканчивается совсем иным образом, чем

полагал было читатель («Гробовщик»

Пушкина). Самый знаменитый образец —

рассказ Амброса Бирса «Случай на

мосту через Совиный ручей»:

разведчика

вешают, веревка обрывается, он падает

в воду, спасается от стрельбы и

преследований, после тяжких испытаний

достигает родного дома, — но все это ему

лишь казалось в последние миги жизни,

«тело покачивалось под перилами

моста».

Построение

такое сродни инквизиторской «пытке

надеждой»: приговоренному предоставляют

возможность бежать, но в последний миг

он попадает в объятия тюремщиков, ждущих

его у самого выхода на свободу. Читатель

настраивается на благополучный исход,

сопереживает с героем, и сильнейший

контраст между счастливым концом, до

которого повествование уже добралось,

и трагическим, каковой оказывается в

действительности, рождает огромное

эмоциональное воздействие. Здесь в

узловом моменте повествование

раздваивается, и читателю предлагают

два варианта продолжения и окончания:

сначала благополучный и счастливый,

затем зачеркивают его, объявляя

несбывшейся мечтой, и дают второй,

реальный.

8.

Инверсионная

композиция.

Эффект ее, так же, как и предыдущей,

основан на контрасте. Какое-то событие

изымается из естественной хронологической

цепи и помещается рядом с противоположным

ему по тональности; как правило, эпизод

из будущего героев переносится в

настоящее, и соседство полной надежд и

веселья молодости — и уставшей, многого

не добившейся старости рождает щемящее

ощущение быстротечности жизни, тщеты

надежд, бренности бытия.

В

пьесе Пристли «Время и семья Конвей»

в первом действии молодые люди строят

планы, во втором — десять лет спустя —

прозябают, в третьем, являющимся

непосредственным завтрашним продолжением

первого, продолжают надеяться и бороться

(а зритель знает уже, что надеждам их не

суждено сбыться).

Обычно

двухвостая и инверсионная композиции

используются для создания трагической

тональности, «плохих концов», хотя,

в принципе, возможно наоборот — утвердить

светлый конец, завершая мрачные по

колориту события жизнеутверждающим

эпизодом из другого временного пласта.

9.

Шарнирная

композиция.

Классический образец — новеллистика

О.Генри. Интереснейший гибрид с

использованием элементов детектива,

ложного хода и инверсии. В узловом пункте

развития действия самое принципиально

важное событие изымается автором и

сообщается под самый конец. Совершенно

неожиданная концовка придает всему

рассказу смысл иной, нежели читатель

видел до этого: поступки героев приобретают

иную мотивировку, иными оказываются их

цель и результат. Автор до последних

строк как бы дурачит читателя,

убеждающегося, что главного-то в рассказе

он не знал. Такую композицию можно было

бы назвать обратной: концовка рассказа

обратна тому, что ожидает читатель.

Суть

в том, что любой рассказ О.Генри вполне

мог бы существовать и без «коронной»

концовки. На концовке же, как на шарнире,

рассказ поворачивается другой своей

стороной, превращаясь фактически во

второй рассказ: могло быть вот так, но

на деле вот эдак. Сыщик оказывается

жуликом, ручной лев — диким, и т.д.

10.

Контрапункт.

Аналогично музыкальному термину —

параллельное развитие двух или более

линий. Классический образец — «42-я

параллель» Дос Пассоса. Незнакомые

между собой люди живут каждый своей

жизнью, соприкасаясь лишь изредка.

Вообще

такое построение более свойственно

длинной прозе, роману. В новеллистике

встречаются два варианта контрапункта:

а)

две-три не связанные между собою сюжетно

линии совмещаются по пространственно-временному

принципу — и то, и другое, и третье

происходит здесь и сейчас: в результате

такого монтажа возникает совершенно

новая ассоциативная, эмоциональная,

смысловая окраска (так, в знаменитой

сцене объяснения Родольфа и Эммы в

«Мадам Бовари» Флобера перемежение

фраз обольстителя отрывками из

сельскохозяйственного доклада создает

ощущение пошлости — и в то же время

желания Эммы бежать от этой пошлости);

б)

линия из прошлого, история из прежней

жизни перемежается с лицевым планом,

объясняя поведение героя в настоящий

момент, раскрывая его внутренний мир,

— прошлое как бы живет в настоящем (как,

скажем, в рассказе Сергея Воронина

«Роман без любви»).

11.

Револьверная

композиция. Здесь

событие показывается с разных точек

зрения глазами нескольких героев,

подобно тому, как деталь, доводимая до

нужной формы, поочередно обрабатывается

несколькими резцами, подаваемыми

вращающейся обоймой. Это позволяет и

диалектически рассмотреть происходящее,

и показать героев как со стороны, так и

изнутри, их собственными глазами. В

одном случае

а)

каждый из героев повторяет свою версию

одного и того же события («В чаще»

Акутагавы);

в

другом

б)

рассказчики сменяются по мере развития

действий, как в эстафете («Сеньорита

Кора» Кортасара.)».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

14.11.201798.26 Mб2Mikhail_Lermontov_-__39_Perchatka_39-1.mp4

- #

14.06.201898.26 Mб0Mikhail_Lermontov_-__39_Perchatka_39-2.mp4

- #

30.05.201798.26 Mб0Mikhail_Lermontov_-__39_Perchatka_39.mp4

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Описание. Это статичный элемент. Во время описания события не происходят, оно служит картинкой, фоном для событий произведения. Описание — это портрет, интерьер, пейзаж. Пейзаж — это не обязательно изображение природы, это может быть пейзаж города, лунный пейзаж, описание фантастических городов, планет, галактик или описание вымышленных миров.

Описание. Это статичный элемент. Во время описания события не происходят, оно служит картинкой, фоном для событий произведения. Описание — это портрет, интерьер, пейзаж. Пейзаж — это не обязательно изображение природы, это может быть пейзаж города, лунный пейзаж, описание фантастических городов, планет, галактик или описание вымышленных миров. Авторские или лирические отступления. Много лирических отступлений у Гоголя в произведении «Мёртвые души». Из-за них изменился жанр произведения. Это большое прозаическое произведение называют поэмой «Мёртвые души». А «Евгения Онегина» называют романом в стихах из-за большого количества авторских отступлений, благодаря которым перед читателями предстаёт впечатляющая картина российской жизни начала 19-го века.

Авторские или лирические отступления. Много лирических отступлений у Гоголя в произведении «Мёртвые души». Из-за них изменился жанр произведения. Это большое прозаическое произведение называют поэмой «Мёртвые души». А «Евгения Онегина» называют романом в стихах из-за большого количества авторских отступлений, благодаря которым перед читателями предстаёт впечатляющая картина российской жизни начала 19-го века. Внешняя — разделение текста на абзацы, главы, пролог и эпилог, приложения, посвящения, эпиграфы, отступления и вставные фрагменты. Внешняя композиция — та, что видна графически, из чего состоит текст.

Внешняя — разделение текста на абзацы, главы, пролог и эпилог, приложения, посвящения, эпиграфы, отступления и вставные фрагменты. Внешняя композиция — та, что видна графически, из чего состоит текст. Ретроспекция или «взгляд назад». Автор возвращает читателя в прошлое героя, чтобы он лучше понял нынешнее его состояние. В девятой главе своего романа «Обломов» И. А. Гончаров рассказывает о детстве Илюши Обломова, о жизни в его родной деревне, чтобы показать, как из резвого мальчика вырос такой увалень.

Ретроспекция или «взгляд назад». Автор возвращает читателя в прошлое героя, чтобы он лучше понял нынешнее его состояние. В девятой главе своего романа «Обломов» И. А. Гончаров рассказывает о детстве Илюши Обломова, о жизни в его родной деревне, чтобы показать, как из резвого мальчика вырос такой увалень. Начало книги — экспозиция или пролог, в котором автор разъясняет обстановку, время, место, где будут происходить события текста.

Начало книги — экспозиция или пролог, в котором автор разъясняет обстановку, время, место, где будут происходить события текста.