Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Послание, конечно, было адресовано не только автору книги. Это было открытое письмо, в котором критик, не оглядываясь на цензуру и литературные приличия, изложил свой взгляд на затронутые Гоголем мучительные русские вопросы.

В книге Гоголя Белинский увидел не моральный урок, а неискренность, боязнь смерти, желание подольститься к власти, но главное – непонимание стоящих перед страной проблем и способов их решения. В ответ на гоголевскую проповедь самосовершенствования и утопию единства помещика и крепостного мужика, народа и царя Белинский выдвигал свою общественную программу: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». В конце письма Белинский добавлял: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

Даже в резкой полемике критик четко обозначает дистанцию между собой и Гоголем: «дело идет… о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас». Он по-прежнему ценит Гоголя как замечательного писателя, а не религиозного мыслителя: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге».

Потрясение писателя тоже было велико. Он смог ответить только через два месяца (первый вариант письма был уничтожен, от него сохранились лишь фрагменты): «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. <…> Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. <…> Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь».

В конце этого растерянного ответа возникает гоголевское прозрение, с которым, вероятно, согласился бы и Белинский: «Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (Гоголь – В. Г. Белинскому, 10 августа 1847 г.).

Через год Белинский умер. Письмо к Гоголю было опубликовано в России лишь в 1906 году, до этого чтение его считалось преступлением. Достоевский был приговорен к расстрелу фактически за то, что публично читал это письмо на собрании Петрашевского.

Диалог Белинского и Гоголя был продолжением великого спора о судьбе и историческом пути России, который начали Чаадаев и Пушкин, продолжили западники и славянофилы, люди сороковых годов и нигилисты-шестидесятники, народники и большевики. Эти мучительные русские вопросы наследовали и двадцатый век, и даже век двадцать первый.

А жизненный ответ Гоголя был снова неожиданным. Вместо возвращения к художественному творчеству, чего ожидал от него не только Белинский, он еще более «усредоточился в себе».

Над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь работает очень медленно, по инерции, изредка читая главы немногочисленным друзьям. Все его мысли занимают религиозные вопросы. Из непонятого пророка он превращается в неистового подвижника, аскета, светского монаха. Он тщательно соблюдает все религиозные обряды, постится, читает душеполезные книги.

В начале 1848 года Гоголь отправляется в Иерусалим. Но и путешествие к Гробу Господню лишь ненадолго воодушевило его, а вскоре принесло дополнительные страдания. Реальность уступала тому образу, который писатель создал в своем воображении. Гоголь ощутил себя недостойным христианином.

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 февраля 1850 г.).

В апреле 1848 года писатель возвращается в Россию и кочует по стране: ездит на родину, живет в Одессе и Петербурге, но больше всего – в Москве.

Те, кто встречался с Гоголем в последние годы, видели изможденного, уставшего человека, тем не менее продолжавшего упорно работать над книгой, словно выполнявшего некий обет. «Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, – и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы, – уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться… Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец „Мертвых душ“» (Гоголь – П. А. Плетневу, 21 января 1850 г.).

В 1850 году он делает предложение знатной даме А. М. Виельгорской, но получает отказ. Это единственная известная гоголевская попытка найти семейное счастье.

В январе 1852 года умирает другая женщина, сестра поэта H. М. Языкова, с которой Гоголь испытывал духовную близость. «На панихиде он сказал: „Все для меня кончено!“ С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве» (А. С. Хомяков – А. Н. Попову, февраль 1852 г.).

В это же время Гоголь встречается со своим духовником, священником Матвеем Константиновским, имевшим на него в последние годы огромное влияние. Содержание их разговоров точно неизвестно, но вскоре наступила развязка.

7 февраля Гоголь исповедуется и причащается. В ночь с 11 на 12 февраля он сжигает рукопись «Мертвых душ», в слезах признаваясь знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул!»

Когда-то Гоголь сжег первую поэму. Это была драма, но у юного сочинителя все еще было впереди. Сожжение «Мертвых душ» стало трагедией. Умирающий великий писатель признавался в поражении: вторая, положительная, книга не удалась. Читатели не могут подтвердить или опровергнуть эту точку зрения: остались лишь ранние варианты пяти первых глав.

Через десять дней, 21 февраля 1852 года, великий меланхолик умер – согласно диагнозу, в том числе и от приступов меланхолии.

В описи гоголевского имущества, сделанной после смерти, значатся два сюртука, трое брюк, четыре галстука, три носовых платка. Чаще всего в применении к этим вещам повторялось слово «старый». Оценили этот жалкий скарб в 43 рубля 88 копеек серебром. Единственной драгоценностью были золотые часы, когда-то подаренные Пушкиным. Ценность главного гоголевского наследия – великих книг – обнаружилась только со временем.

Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. Много позже, в 1931 году, могилу перенесли на Новодевичье кладбище. На надгробной плите были вырезаны слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся».

Потом на могиле поставили памятник, а прежний камень, напоминающий своими очертаниями Голгофу, оказался выброшенным, никому не нужным. Его выкупила Е. С. Булгакова и положила на могилу мужа.

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью», – воскликнул в трудную минуту жизни автор «Мастера и Маргариты». Голгофа соединила Гоголя с одним из его замечательных учеников и наследников.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

«Невский проспект»

(1834)

ВСЕМОГУЩИЙ НЕВСКИЙ: ЛЮДИ КАК ПРЕДМЕТЫ

Повесть «Невский проспект» была написана вскоре после «Медного всадника» (с пушкинской поэмой Гоголь познакомился еще в рукописи). Потом она вошла в сборник «Повести» (1842). Пять произведений из семи, входивших в эту книгу, объединены местом действия. Поэтому они вскоре получили общее заглавие «петербургские повести», встав тем самым в ряд сборников-циклов «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Эти книги образовали своеобразную трилогию.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь от лица рассказчика, беззаботного и словоохотливого пасечника Рудого Панька, непосредственно общался с воображаемыми слушателями: живописал малороссийский (украинский) быт: смешил, пугал, рассказывал анекдоты. «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному» («Предисловие»).

Мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – единый, целостный, праздничный. «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности», – скажет о первой части «Вечеров…» Пушкин.

В «Миргороде» эта веселость и целостность исчезают. Книга строится на резком контрасте легендарного изображения богатырей-казаков в «Тарасе Бульбе» и анекдотической пошлости отношений двух помещиков в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», мирной жизни «Старосветских помещиков» и страшной фантастики «Вия». Вместо рассказчика здесь появился обобщенный повествователь, уже не беседующий, не добивающийся расположения невидимых слушателей, а размышляющий словно про себя. «Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!» («Тарас Бульба») – «Скучно на этом свете, господа!» («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Петербургские повести переносят многие конфликты гоголевских повестей на столичную, городскую почву и соединяют эти противоположности в рамках одного сюжета и сложного стиля.

«Невский проспект» – первая повесть, эпиграф нового цикла. Продолжают его «Нос», «Портрет», «Шинель» и «Записки сумасшедшего».

Композиция повести трехчастна. Истории двух приятелей, художника Пискарева и поручика Пирогова, предваряются приобретающей самостоятельное значение и занимающей большое место экспозицией, описанием главного, вынесенного в заглавие героя: Невского проспекта.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».

Кто это говорит? В отличие от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в «Невском проспекте» отсутствует названный по имени Рассказчик. Но это и не безличное повествование от третьего лица. В «Невском проспекте» ведет рассказ личный повествователь, который, в отличие, например, от образа Автора в «Евгении Онегине», лишен биографии, но обладает собственным голосом и системой оценок.

Главным эмоциональным тоном повести является тон преувеличенной похвалы, постоянного удивления, безмерного восхищения, за которым скрываются разные оттенки смеха: юмор, ирония, сарказм.

Главным стилистическим средством гоголевского повествования становятся большие предложения-периоды и огромные, иногда занимающие несколько страниц, абзацы (в экспозиции-описании почти шесть страниц и всего четыре абзаца).

Гоголь необычайно расширяет стилистический диапазон прозы, не отказываясь прямо от теории трех штилей, существенно усложняет ее, надстраивает в этом, по видимости стройном, здании, дополнительные этажи и переходы.

Высокая лексика, архаизмы и библеизмы; романтические формулы; разговорный язык образованного общества (карамзинизмы и пушкинизмы); профессионализмы, украинские диалектизмы, просторечные слова – все это втягивается в воронку гоголевского живописно-избыточного, барочного повествования и переплавляется в нечто небывалое: восхищение многообразием внешнего мира.

В изображении Невского проспекта гоголевский повествователь необычайно прост и в то же время изобретателен.

Сначала он объявляет тезис, обозначает основную мысль: Невский проспект – улица-красавица, всеобщая коммуникация Петербурга, а потом прослеживает, как реализуется это утверждение в течение одного дня: вот всемогущий Невский ранним утром, он же в двенадцать часов дня, потом – с двух до трех часов, с четырех часов, наконец – поздним вечером.

Но в это четко расчисленное по календарю время суток втискивается так много персонажей, наблюдений и попутных соображений, что повесть действительно создает образ густонаселенной столицы, разнообразной жизни большого города.

Способ, позволяющий изобразить множество людей, толпу предложил Пушкин в «энциклопедии русской жизни». Образ большой дороги, быстрого движения появляется в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа 38). Мелькающие перед глазами путников разнообразные явления и предметы сохраняют, однако, свою отдельность, целостность.

Описания Петербурга в первой главе (строфы 35, 48) построены по тому же принципу, но позволяют чуть более пристально разглядеть персонажей.

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтинка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Каждый герой, пусть очень коротко, охарактеризован эпитетом или предметной деталью, изображен с точки зрения естественного наблюдателя. Пушкинская «поэзия действительности» торжествует и здесь.

Похожие описания встречаются и у Гоголя. «Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. <…> В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках».

Но преобладающим в описании города является другой, непушкинский принцип изображения.

«В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление».

Точно так же в предшествующих описаниях упоминаются грязный сапог отставного солдата, башмачок молоденькой дамы и гремящая сабля прапорщика, тысячи шляпок, платьев, платков.

Естественное пушкинское изображение (вот купец, вот охтенка с кувшином) в подобных описаниях Гоголя подвергнуто причудливому искажению, прихотливому преувеличению. Повествователь словно рассматривает толпу в сильный бинокль, отчего многие детали приобретают необычайно крупный характер. Сюртук, перстень с талисманом, нос изображены в одном масштабе, уравнены между собой. (В другой повести Гоголь доведет этот прием до гротеска: нос убежит от майора Ковалева и станет человеком выше по чину, чем его бывший хозяин.)

Метонимия – главный гоголевский прием в изображении Невского проспекта. И этот прием чрезвычайно содержателен. Части тела или наряда заменяют человека. Он превращается лишь в приспособление, рамку для демонстрации талии, бакенбардов или шляпки.

Невский проспект в гоголевском изображении представляется ярмаркой тщеславия, всеобщей коммуникацией, по которой шествуют не люди, но – вещи.

История усов здесь заменяет биографию: «Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, – предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие».

Улыбка, как у чеширского кота из книги Л. Кэролла, отделяется от человека, приобретая самостоятельный и разнообразный характер: «Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх».

Экспозиция заканчивается тем, что из этой толпы, из этой кучи людей и вещей повествователь выхватывает, выделяет двух приятелей.

«– Стой! – закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. – Видел?

– Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

– Да ты о ком говоришь?

– Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!

– Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

– О, как можно! – воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. – Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, – продолжал он, вздохнувши, – один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

– Простак! – закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. – Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись».

ДВЕ СУДЬБЫ: ТРАГЕДИЯ И АНЕКДОТ

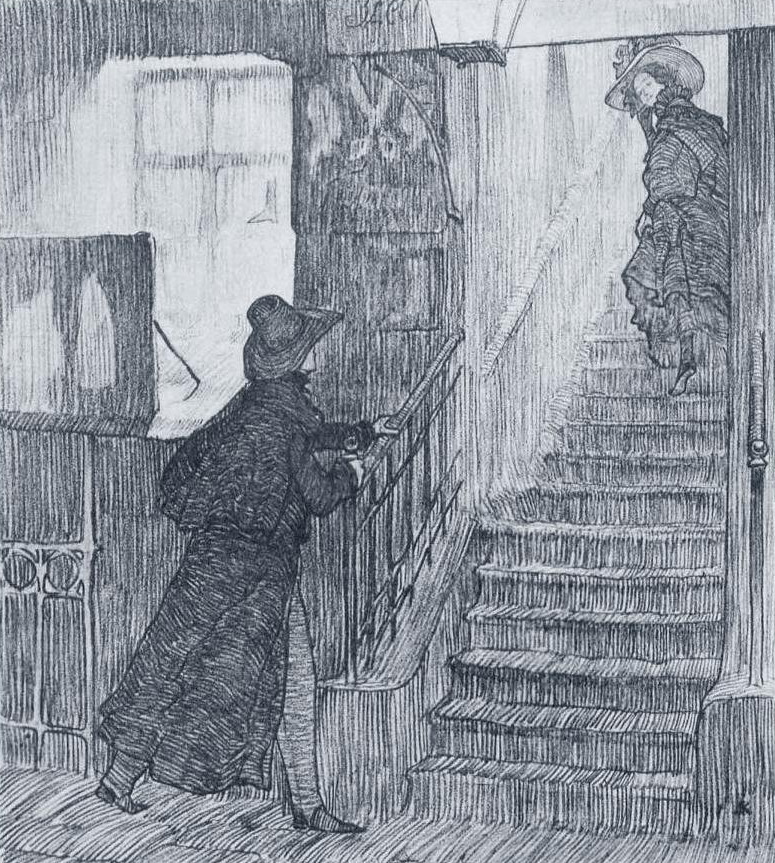

Первая сюжетная линия, история Пискарева, начинается как история внезапно возникшей поразительной любви с первого взгляда. Устремившийся за незнакомкой «молодой мечтатель» испытывает, однако, страшное потрясение. Женщина, которую он сравнил с Мадонной итальянского художника XV века Пьетро Перуджино, оказывается обитательницей публичного дома, глупой и пошлой, пустой и праздной.

Лишь в снах Пискарев удостаивается поэтических свиданий и возвышенных разговоров. «Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне».

Пытаясь сохранить сны как «единственное свое богатство», Пискарев прибегает к приему опиума и приобретает новую надежду. «Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение». Так Гоголь начинает тему спасения падшей женщины, которая будет постоянно повторяться в русской литературе: у Некрасова, Достоевского, Гаршина, Толстого.

Однако «легкомысленный план» приводит Пискарева к окончательной катастрофе. Он не выдерживает второго объяснения, поражается пошлости своей внезапной избранницы и страшно кончает с собой, перерезав горло бритвой. Художник гибнет от своего разочарования, а равнодушный мир даже не замечает этого.

«Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство».

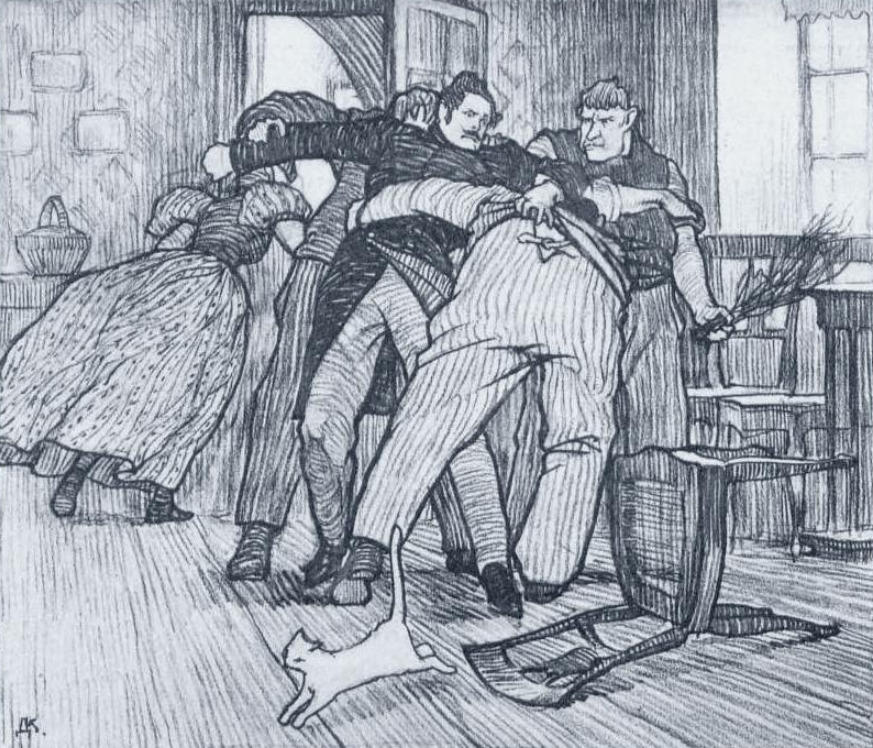

Вторая сюжетная линия, история поручика Пирогова, развертывается по законам не высокой трагедии самообмана, а пошлого, «скверного анекдота». Хорошенькая блондинка оказывается женой немецкого жестянщика Шиллера. Пирогов, попытавшись ухаживать за ней, заслуживает унизительного наказания. «И немцы схватили за руки и ноги Пирогова. Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события».

В первоначальной редакции повести, которую читал Пушкин, Гоголь использовал прием не простодушного эвфемизма, а столь же комического сочувствия и удивления: «Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги. Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен».

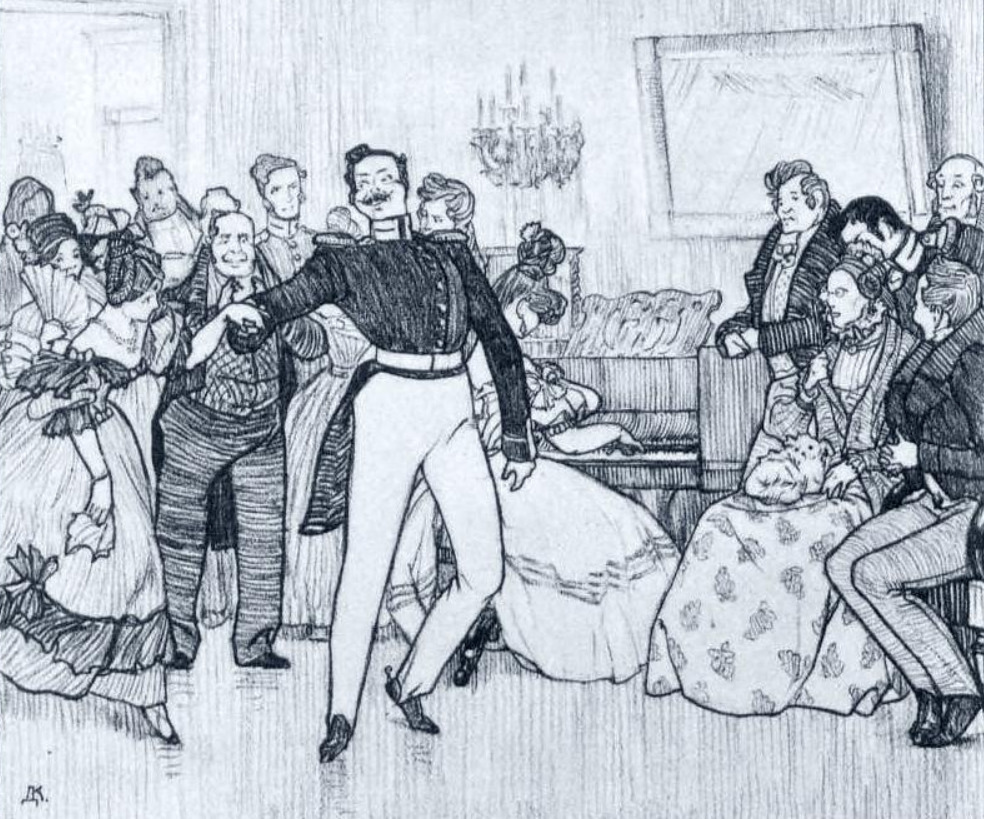

Кульминацией этой сюжетной линии оказывается даже не сама «секуция» (это словечко Пушкина), а реакция на нее героя. Герой строит планы страшной мести за унижение и даже думает о жалобе государю. Но гнев и негодование быстро проходят после того, как он съедает в кондитерской два слоеных пирожка. А уже вечером Пирогов, поражая дам и кавалеров, танцует на балу.

Лучше всего этого гоголевского персонажа понял Ф. М. Достоевский (именно потому, что для его художественного мира такие герои стали привычными). Достоевский словно продолжил гоголевский сюжет, восстановил психологические мотивы поведения поручика Пирогова.

«Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, – эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным твердо установленным мнением. Дома, про себя, – „Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!“ Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: „Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..“ Это „стоит ли начинать“, конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой… ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение в се-таки было бы сделано – вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!» («Дневник писателя», 1873, «Нечто о вранье»)

Для Достоевского этот бессмертный гоголевский образ оказывается воплощением важной – и постыдной – черты национального характера: цепной реакции бесчестья и бессовестности. Пироговы, по Достоевскому, – это люди с двойной моралью. Демонстрируя окружающим благородство и твердость, наедине с собой они оказываются жалкими трусами и пошляками.

Две человеческих судьбы противопоставлены Гоголем по принципу сходства и в то же время абсолютного контраста. Оба героя обманываются, «обдергиваются» – как Германн в «Пиковой даме». Но для Пискарева крушение его мечты оказывается трагедий, катастрофой. Поручик Пирогов, напротив, мгновенно забывает унижение и продолжает жить как ни в чем не бывало.

«Молчалины блаженствуют на свете!» – восклицает Чацкий. В «Невском проспекте» блаженствуют бессовестные обыватели поручики Пироговы и гибнут восторженные, возвышенные Пискаревы.

Краткое содержание «Невский проспект»

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 5591.

Обновлено 12 Января, 2022

О произведении

Повесть «Невский проспект» Гоголь написал в 1833–1834 годах. Произведение вошло в цикл автора «Петербургские повести». Как и в других повестях цикла, в «Невском проспекте» Гоголь развивает проблему «маленького человека», ставшую одной из главных в русской реалистической литературе. Композиция повести состоит из трех частей: реального описания Невского проспекта, историй Пискарева и Пирогова и изображения автором особого метафизического пространства, мифологического уровня восприятия Невского проспекта.

На сайте можно читать онлайн краткое содержание «Невского проспекта», а также дополнительно пройти тест на знание произведения.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 30 лет.

Место и время действия

События повести происходят в первой половине XIX столетия в России, в Петербурге.

Главные герои

- Пискарев – бедный художник, мечтатель; был очарован брюнеткой, которая оказалась проституткой.

- Пирогов – поручик,

«имел множество талантов»

, любил«все изящное»

, ему нравилось проводить время в обществе; ухаживал за женой немца Шиллера.

Другие персонажи

- Шиллер –

«совершенный немец»

,«жестяных дел мастер в Мещанской улице»

, муж блондинки. - Гофман –

«сапожник с Офицерской улицы»

, друг Шиллера. - Блондинка – жена Шиллера.

- Брюнетка – проститутка.

Краткое содержание

«Нет ничего лучше Невского проспекта».

«Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга».

Ранним утром проспект пуст. До двенадцати часов «постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады»

. После двенадцати тут появляются «гувернеры всех наций»

с воспитанниками.

Ближе к двум часам – родители детей, а затем люди, «окончившие довольно важные домашние занятия»

. Здесь можно увидеть все и всех. В три часа проспект «покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах»

. С четырех часов он пуст. «Но как только сумерки упадут на домы и улицы, <…> тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться»

.

По Невскому проспекту прогуливаются поручик Пирогов с приятелем. Пирогову понравилась некая блондинка, тогда как его товарищу – брюнетка, поэтому молодые люди расходятся, устремившись за дамами.

Приятель Пирогова, художник Пискарев, следуя за брюнеткой, подошел к четырехэтажному дому и поднялся по лестнице. Они вошли в комнату. Осмотревшись по сторонам, Пискарев понял, что попал в публичный дом. Прекрасной незнакомке, пленившей художника, было 17 лет. Однако, услышав, как девушка разговаривает «так глупо, так пошло»

, он сбежал.

После полуночи, когда Пискарев уже собирался спать, к нему неожиданно постучал лакей в богатой ливрее. Гость сказал, что барыня, у которой художник был несколько часов назад, прислала за ним карету. Лакей привез Пискарева на бал. Среди роскошно одетых людей художник замечает прекрасную незнакомку. Она пыталась рассказать Пискареву, что на самом деле не принадлежит «к тому презренному классу творений»

, и хотела открыть какую-то тайну, но их прервали. Неожиданно художник очнулся в своей комнате и понял, что это был только сон.

С того момента Пискарев стал одержим прекрасной незнакомкой, пытаясь снова и снова увидеть ее во сне. Молодой человек начал принимать опиум. Незнакомка снилась ему почти каждый день, во сне он видел ее своей женой. Наконец художник решил на самом деле жениться на девушке.

Пискарев «тщательно принарядился»

и пошел в публичный дом. Молодого человека встретил «его идеал, его таинственный образ»

. Собравшись с духом, Пискарев «начал представлять ей ужасное ее положение»

. Художник сказал, что хотя он и беден, но готов трудиться: он будет рисовать картины, она вышивать или заниматься другим рукоделием. Девушка же неожиданно прервала его, сказав, что она не прачка и не швея, чтобы заниматься такой работой. Пискарев «бросился вон, потерявши чувства и мысли»

. Молодой человек заперся в своей комнате и никого не пускал. Когда же дверь выломали, то нашли его мертвым – он покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло. «Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев».

Пирогов же, преследуя блондинку, вышел вслед за ней на Мещанскую улицу – «улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф»

, поднялся по лестнице и вошел в большую комнату. Слесарные инструменты и железные опилки говорили о том, что это квартира мастерового. Незнакомка прошла в боковую дверь, Пирогов за ней. В комнате сидели пьяные мужчины: жестяных дел мастер Шиллер и его друг сапожник Гофман. Гофман собирался отрезать Шиллеру нос, так как тому не нужен был нос, на который «выходит три фунта табаку в месяц»

. Внезапное появление Пирогова прервало этот процесс. Возмущенный Шиллер прогнал поручика.

На следующий день Пирогов зашел в мастерскую Шиллера. Его встретила та самая блондинка. Пирогов сказал, что хочет заказать шпоры. Блондинка позвала мужа – им оказался сам Шиллер. Немец, не желая связываться с поручиком, назвал высокую цену и долгие сроки, но Пирогов все равно настоял на том, что хочет заказать именно у Шиллера.

Пирогов начал часто захаживать к немцу, якобы спрашивая, когда будут готовы шпоры, но на самом деле он преследовал другую цель: ухаживать за женой Шиллера. Когда шпоры были готовы, поручик заказал оправу для кинжала. Ухаживания Пирогова за блондинкой возмущали флегматичного Шиллера, он пытался придумать, как избавиться от поручика. Пирогов же в кругу офицеров уже хвалился интрижкой с хорошенькой немкой.

Как-то Пирогов пришел к немке тогда, когда Шиллера не было дома. Но только поручик начал целовать ножку женщины, как немец вернулся, а с ним – его друзья Гофман и Кунц. Все они были пьяны и тут же набросились на Пирогова. После случившегося поручик хотел было сразу пойти жаловаться на немцев к генералу, но зашел в кондитерскую и «вышел уже не в столь гневном положении»

. К 9 часам поручик совсем успокоился и отправился на вечер, где отличился в мазурке.

«О, не верьте этому Невскому проспекту!»

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него <…> и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».

И что в итоге?

Пискарёв — получив отказ от брюнетки, совершает самоубийство, перерезав себе горло.

Пирогов — неудачно заигрывает с женой Шиллера, его избивают трое мастеровых; после этого он быстро успокаивается, идёт на званый вечер и танцует мазурку.

Шиллер и Гофман — избивают Пирогова, увидев, как он целует жену Шиллера.

Заключение

В повести «Невский проспект» Гоголь использует литературный прием двойничества, который, прежде всего, применяется при изображении Невского проспекта: он одновременно существует в двух мирах: в реальном и в ирреальном, романтическом. Двойственно и изображение двух главных героев – Пискарева и Пирогова, а также историй, которые с ними случаются. Пирогов относится к жизни просто, поверхностно, ему не свойственно мечтать и идеализировать. Пискарев же живет в мире своих грез, приснившиеся события становятся для него словно частью реально произошедших.

Рекомендуем не ограничиваться прочтением краткого пересказа «Невского проспекта», а оценить полный вариант повести.

Тест по повести

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Илья Доронин

10/11

-

Карина Рахматуллина

11/11

-

Лера Андреева

10/11

-

Ольга Немцова

11/11

-

Анастасия Ревизова

9/11

-

Александр Тихообразов

9/11

-

Фаиида Расулова

11/11

-

Светлана Дорощук

10/11

-

Елена Трепова

11/11

-

Рада Алексеевская

11/11

Рейтинг пересказа

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 5591.

А какую оценку поставите вы?

Повесть Гоголя, в которой романтические приключения заканчиваются одновременно трагедией и фарсом, Невский проспект становится символом и центром петербургской жизни, а сам Петербург — призрачным городом, в котором всё не то, чем кажется.

комментарии: Валерий Шубинский

О чём эта книга?

«Невский проспект» — короткая повесть о двух приятелях-петербуржцах и об их романтических увлечениях и любовных похождениях, которые заканчиваются в одном случае трагически, в другом — гротескно-комически. Герои — романтически настроенный художник Пискарёв и жовиальный поручик Пирогов — воплощают два типа петербуржца: экзальтированного романтика и приземлённого обывателя, но оба они — игрушки столичной жизни, с её иллюзорностью и непредсказуемостью.

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Когда она написана?

Первые черновики повести относятся к 1831 году. Полная черновая редакция была готова в 1834 году, окончание работы над повестью исследователи датируют маем-августом того же года. Цензурное разрешение сборника «Арабески», в котором напечатана повесть, было выдано 10 ноября 1834 года. Гоголь в это время жил в Петербурге и одновременно работал над другими петербургскими повестями — «Носом» и «Записками сумасшедшего».

Как она написана?

Повесть начинается с описания Невского проспекта в разное время суток. Завершается этот фрагмент сценой вечернего гуляния на главной городской улице. Это позволяет создать своего рода панораму столичной жизни — причём весьма парадоксальную по приёмам. Как указывает Юрий Тынянов, «Невский проспект» основан на эффекте полного отождествления костюмов и их частей с частями тел гуляющих: «Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческой прекрасный нос… четвёртая (несёт. — Ю. Т.) пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку» и т. д. Здесь комизм достигнут перечислением подряд, с одинаковой интонацией, предметов, не вяжущихся друг с другом».

Именно в этот момент появляются два главных героя. Обратив внимание на двух разных молодых женщин (Пискарёв — на брюнетку, Пирогов — на блондинку), они разлучаются друг с другом и устремляются за понравившимися им дамами. Романтика Пискарёва дорога приводит в бордель: женщина, принятая им за аристократку, оказывается проституткой. В ужасе убежав из «обители разврата», он погружается в болезненные грёзы. В одном из снов девушка в самом деле оказывается аристократкой, а её пребывание в публичном доме имеет некое таинственное объяснение; в другом сне (который он видит под воздействием опиума) она предстаёт ему «у окна деревенского светлого домика».

Никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата

Николай Гоголь

При этом стиль повествования всё время меняется. От нравоописательной «болтовни» (пародирующей стилистику

«Северной пчелы»

Проправительственная газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 год. Основана Фаддеем Булгариным. Поначалу газета придерживалась демократических взглядов (в ней печатались произведения Александра Пушкина и Кондратия Рылеева), но после восстания декабристов резко изменила политический курс: вела борьбу с прогрессивными журналами вроде «Современника» и «Отечественных записок», публиковала доносы. Почти во всех разделах газеты писал сам Булгарин. В 1860-е новый издатель «Северной пчелы» Павел Усов пытался сделать газету более либеральной, но вынужден был закрыть издание из-за малого количества подписчиков.

и

«Библиотеки для чтения»

Первый многотиражный журнал в России, издавался ежемесячно с 1834 по 1865 год в Петербурге. Издателем журнала был книготорговец Александр Смирдин, редактором — писатель Осип Сенковский. «Библиотека» была рассчитана в основном на провинциального читателя, в столице её критиковали за охранительство и поверхностность суждений. К концу 1840-х годов популярность журнала начала падать. В 1856 году на место Сенковского позвали критика Александра Дружинина, который проработал в журнале четыре года.

) Гоголь переходит к столь же иронической патетике, а затем — к колоритным бытовым деталям. Например, реплика торгующего опиумом «персиянина», к которому художник обратился за товаром: «Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были чёрные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле неё и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!»

Кульминация действия — вторичный приход Пискарёва в публичный дом, предложение руки и сердца, сделанное им «аристократке», её отказ и его самоубийство. Затем автор переходит к гротескной и вульгарной истории ухаживаний Пирогова за женой жестянщика Шиллера.

Финал повести — вновь мотив Невского проспекта. Последний абзац проникнут одновременно пафосом и иронией; Невский предстаёт волшебным, заколдованным местом, где всякая видимость обманчива:

О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащем своим, когда иду по нём, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! <…> Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущённою массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде.

Однако, в отличие от других повестей Гоголя, «демонизм» Невского и вообще Петербурга в этой повести раскрывается не через фантастику. Происшествия, случившиеся с героями, вполне реальны и почти будничны.

Что на неё повлияло?

Как и вообще на «петербургские повести» Гоголя, на «Невский проспект» повлияли произведения Гофмана. С другой стороны, отмечают влияние на Гоголя французского писателя

Жюля Жанена

Жюль Габриель Жанен (1804–1874) — французский писатель, критик. В течение больше чем сорока лет работал театральным критиком в газете Journal des Debats. В 1858 году был издан сборник его театральных фельетонов. Жанен прославился романом «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина», ставшим программным текстом французской неистовой школы. В письме к Вере Вяземской Пушкин называет роман «прелестным» и ставит Жанена выше Виктора Гюго.

(прежде всего романа «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина», 1829) и сборника «Париж, или Книга ста одного» (1832) — книг, очень популярных у образованной русской публики. С гоголевской повестью эти тексты сближает тема любви к «падшей» женщине и в то же время описание каждодневной жизни города (Парижа), в которой будничное сливается с фантастическим. Описание опиумных грёз Пискарёва может отсылать к «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум»

Де Квинси

Томас де Квинси (1785–1859) — английский писатель. Пристрастился к опиуму во время учёбы в Оксфордском университете в 1803 году. Спустя 18 лет издал книгу «Исповедь англичанина, употребляющего опиум», где в красках описал наркотические галлюцинации. Также писал эссе на экономические и литературные темы. Умер, вопреки ожиданиям врачей, на 75-м году жизни.

(1821; в русском переводе, изданном в 1834-м, ошибочно приписана

Мэтьюрину

Чарльз Роберт Мэтьюрин (1780–1824) — английский писатель. С 23 лет служил викарием в ирландской церкви, первые романы писал под псевдонимом. Стал известным благодаря пьесе «Бертран», её высоко оценили Байрон и Вальтер Скотт. Роман Мэтьюрина «Мельмот Скиталец» считается классическим образцом английской готической литературы.

).

Вслед за Жаненом и

Поль де Коком

Шарль Поль де Кок (1793–1871) — французский писатель. Приобрёл известность благодаря роману «Гюстав» (1821). Был очень популярен в России XIX века. Всего Поль де Кок написал около 200 водевилей, комических опер, песен, многие из которых считались современниками довольно фривольными.

Гоголь в «Невском проспекте» использует элементы зародившегося во французской романтической литературе жанра физиологического очерка (описание Невского, петербургских художников и офицеров), но они инкорпорированы в связное сюжетное повествование. Сам мотив непредсказуемости и загадочности, присущей Петербургу, делает нравоописательные свидетельства условными и в каком-то смысле недостоверными. Тем не менее «Невский проспект» больше, чем другие произведения Гоголя, повлиял на вышедший в 1845-м сборник «Физиология Петербурга».

Как она была опубликована?

Первая публикация — в книге Гоголя «Арабески» (1835). Здесь же были напечатаны повести «Портрет» и «Записки сумасшедшего», отрывок из неоконченного романа «Гетьман» и несколько исторических, критических и педагогических статей. Вторая прижизненная публикация «Невского проспекта» состоялась в 1842 году в третьем томе собрания сочинений Гоголя.

Как её приняли?

До публикации Гоголь показывал повесть Пушкину — тот написал в ответ, что «прочёл с удовольствием», и высказывал надежду, что повесть пропустит цензура.

Виссарион Белинский в статье «О русской повести и о повестях г. Гоголя» не без иронии отметил образ Пирогова: «Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем

Шайлок

Шейлок — один из главных персонажей шекспировской пьесы «Венецианский купец».

, многозначительнее, чем Фауст! <…> Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придёт по плечам тысячи

человек»

1

Телескоп. 1835. Ч. XXVI. № 7–8.

. Барон Брамбеус (

Осип Сенковский

Осип-Юлиан Иванович Сенковский (1800–1850) — писатель, редактор, востоковед. В юности совершил путешествие по Сирии, Египту и Турции, издал о нём путевые очерки. По возвращении устроился переводчиком в Иностранную коллегию. С 1828 по 1833 год служил цензором. Сенковский основал один из первых массовых журналов — «Библиотека для чтения», редактировал его более десяти лет. Писал рассказы и публицистику под псевдонимом Барон Брамбеус.

), резко критически оценивший «Арабески», с похвалой отзывается о «Невском проспекте»: «Очень забавна история одного немецкого носа, спасённого от неминуемой погибели поручиком

Пироговым»

2

Библиотека для чтения. 1835. Т. IX. Отд. VI.

.

Что было дальше?

О «Невском проспекте» писали несколько меньше, чем о других «петербургских повестях». Тем не менее к образу поручика Пирогова обращается Фёдор Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год. С точки зрения Достоевского, поручик Пирогов «был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много». Для Достоевского Пирогов воплощает такую важную для него категорию, как «бесстыдство».

Авторов XX века (

Василия Зеньковского

Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) — религиозный философ, культуролог. Преподавал на кафедре психологии Киевского университета, был министром духовных дел в правительстве гетмана Скоропадского. В 1920 году эмигрировал; преподавал в Белградском университете, был председателем Русского студенческого христианского движения. С 1927 по 1962 год преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Автор труда «История русской философии», работ о Гоголе и Достоевском.

,

Константина Мочульского

Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) — литературовед. Преподавал литературу в Петроградском и Новороссийском университетах. С 1919 года в эмиграции — был профессором Софийского университета, Сорбонны, Свято-Сергиевского богословского православного института. Сотрудничал с эмигрантскими изданиями «Русская мысль», «Современные записки», «Последние новости». Автор важной монографии о Достоевском.

) скорее занимает фигура художника Пискарёва — в традиционном романтическом контексте (конфликт мечты и реальности). Мочульский отмечает: «В нашей «ужасной жизни» сама красота, эта небесная гостья, находится во власти злых сил; обречённая на гибель, она губит всех, кто к ней приближается; на такую действительность Пискарёв не согласился: сначала он пытался уйти от неё в сны, потом в видения, порождённые опиумом; но бегство не спасло его».

Каково место повести в творчестве Гоголя?

«Невский проспект» входит в число так называемых петербургских повестей, в которых Петербург предстаёт, с одной стороны, городом «маленьких людей», главным образом мелких чиновников, живущих неустроенной, убогой и прозаичной жизнью, с другой — городом «призрачным», фантастическим, в котором все пропорции искажены. При этом в «Невском проспекте» фантастический элемент в чистом виде отсутствует (в отличие от «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Портрета»), а оба героя не чиновники.

Отдельные мотивы перекликаются с другими повестями. Так, зловещий ростовщик-персиянин из «Портрета» рифмуется с комическим (но тоже зловещим) персиянином из «Невского проспекта», дающим Пискарёву опиум. При этом оба героя (Пискарёв и Чертков) — нищие художники, которые становятся жертвами мании (в одном случае — любовной, в другом — связанной с успехом и деньгами). С «Носом» соотносится сцена, где Шиллер просит Гофмана отрезать ему нос. В двух повестях («Невский проспект» и «Записки сумасшедшего») присутствует мотив несчастной любви, которая в обоих случаях оказывается неуместной, нелепой и навлекает на героев несчастье.

Таким образом, повесть занимает органичное место внутри внешне не обозначенного, но фактически сложившегося цикла, вступая в сложные интертекстуальные взаимоотношения другими произведениями.

Какую роль играл Невский проспект в жизни Петербурга 1830-х и как это отразилось в культуре?

Невский проспект, первоначально проложенный как Большая Перспективная дорога между городом и Александро-Невским монастырём (позднее Лаврой), стал центральной городской магистралью после принятия нового генерального плана в 1737 году и активно застраивался во второй половине XVIII и начале XIX века. Застройка (запечатлённая на «Панораме Невского проспекта»

Василия Садовникова

Василий Семёнович Садовников (1800–1879) — художник. Был крепостным крестьянином, вольную получил, уже будучи известным художником. Позднее стал академиком Академии художеств. Создал множество видов Петербурга — по поручениям императоров Николая I и Александра II писал Зимний дворец, создал 16-метровую акварель с изображением Невского проспекта.

) носила строгий ампирный характер и в значительной части не сохранилась.

Именно в начале XIX века Невский стал популярным местом прогулок. Например, его отрезок от Фонтанки до Дворцовой площади входил в маршрут ежедневной полдневной прогулки Александра I, за которым считали за честь следовать столичные франты. У Гоголя — другая эпоха, у нового царя нет привычки гулять в полдень без охраны, и местом престижных гуляний Невский становится только по вечерам.

В то же время Невский был главным местом уличной проституции (очень длительное время — вплоть до последних десятилетий, когда зона покупной любви сдвинулась к Московскому вокзалу и на Старо-Невский).

Повесть Гоголя породила литературную традицию восприятия Невского как главной оси петербургской жизни, её символа и средоточия. Вот, например, иронический пассаж из предисловия к «Петербургу» Андрея Белого:

…Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идёт в порядке домов — и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например)… <…>

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да…

Как соотносится действие повести с петербургской топографией?

Повесть очень топографически конкретна. Если предполагать, что начало её происходит около Гостиного двора, то Пискарёв следует за «красавицей» по Невскому, через Аничков мост в сторону Литейной першпективы (ныне Литейный проспект) — в тот момент малопрезентабельной улицы, которая лишь начала благоустраиваться.

Пирогов же отправляется за блондинкой на Мещанскую улицу, «улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф». Имеется в виду Большая Мещанская — нынешняя Казанская. Двойственная репутация улицы приводит к тому, что Пирогов, вероятно, принимает супругу жестянщика за «нимфу» (то есть проститутку), тогда как романтик Пискарёв видит в «падшем создании» аристократку.

Каков социальный статус героев?

Как подчёркивает Гоголь, Пирогов принадлежит к «среднему классу общества» — так же как, к примеру, Поприщин из «Записок сумасшедшего». Однако, в отличие от последнего, он вполне доволен своим положением. Молодость и военная (а не гражданская) служба открывают перед ним определённые перспективы. Он — потомственный дворянин и, в частности, может «монетизировать» это преимущество способом, который у Гоголя прямо разъясняется: браком с дочерью богатого купца (сюжет, запечатлённый на картине Федотова «Сватовство майора»). Купцу наличие зятя-дворянина, в свою очередь, давало не только моральные, но и материальные преимущества — возможность покупать населённые имения на имя дочери.

Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всём и быть пьяным каждое воскресенье

Николай Гоголь

Пирогов «покровительствует» бедняку Пискарёву. Сами имена героев — говорящие, указывающие на «плотоядность» и благополучие первого (важная деталь: после пережитого унижения Пирогов утешается, съев два слоёных пирожка) и социальное «ничтожество» второго (чья фамилия ассоциируется с «пескарём» — мелкой рыбёшкой — и словом «писк»). Статус художника в России первой половины XIX века был зыбким и неопределённым. Выпускник Академии художеств, как и выпускник университета, имел право на чин X класса (дающий, в свою очередь, право на личное дворянство), но первые десять лет обязан был служить исключительно по своей профессиональной части; так как таких вакансий было мало, возможность реализовать право на чин была весьма ограниченна. На практике неслужащий художник находился на полпути между квалифицированным ремесленником и человеком из дворянского общества. Однако возникший в 1820-е годы романтический культ «человека искусства» сыграл художникам на руку и повысил их статус. Среди русских художников первой половины XIX века преобладали представители профессиональных художественных династий (Карл и Александр Брюлловы, Сильвестр Щедрин, Фёдор Бруни, Александр Иванов), выходцы из социальных низов, вплоть до крепостных, обязанные карьерой личным талантам и удаче (Василий Тропинин), наконец, люди с изначально неопределённым социальным статусом, — скажем, внебрачные дети дворян (Орест Кипренский). Тем не менее всё больше появлялось художников дворянского происхождения (граф Фёдор Толстой, барон Пётр Клодт, Павел Федотов). О происхождении Пискарёва, так или иначе, ничего не сказано, — видимо, он разночинец, не имеющий никаких доходов, кроме скудного профессионального заработка.

Насколько Пискарёв соответствует романтическому стереотипу художника?

Художник как человек чуждый всему низменному и земному, самозабвенно и бескорыстно, часто с трагическим исходом, служащий красоте, — общее место романтизма, в том числе русского. Эти стереотипы восходят к творчеству ранних немецких романтиков, таких как

Новалис

Барон Фридрих фон Харденберг (1772–1801) — немецкий поэт, писатель и философ, публиковавшийся под псевдонимом Новалис. Автор неоконченного романа «Генрих фон Офтердинген», лирического цикла «Гимны к ночи». Был одним из йенских романтиков. Умер в возрасте 28 лет от туберкулёза.

и

Ваккенродер

Вильгельм Генрих Ваккенродер (1773–1798) — немецкий писатель. Автор сочинений «Сердечные излияния отшельника, любителя искусства» (1797), а также «Фантазии об искусстве» (1798), изданных посмертно ближайшим другом Ваккенродера писателем Людвигом Тиком.

. В позднеромантической литературе они во многом вульгаризировались.

Русские писатели 1820–40-х годов часто обращались к этим мотивам. В повести Вильгельма Карлгофа «Живописец» (1830) превращение офицера в художника трактуется идиллически, в духе немецкого бидермейера. Напротив, одноимённая повесть

Николая Полевого

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — литературный критик, издатель, писатель. С 1825 по 1834 год издавал журнал «Московский телеграф», после закрытия журнала властями политические взгляды Полевого стали заметно консервативнее. С 1841 года издавал журнал «Русский вестник».

, опубликованная в 1833-м, подчёркнуто драматична по сюжету. Если герой Карлгофа — счастливый отец семейства, то удел художника у Полевого — возвышенная спиритуальная (и неразделённая) любовь, вдохновенное свыше творчество и безвременная гибель. Теми же мотивами проникнуты такие повести и пьесы, как «Винченцо и Цецилия» (1828) и «Импровизатор» (1843)

Владимира Одоевского

Владимир Фёдорович Одоевский (1804–1869) — писатель, филантроп. Председатель кружка «Общество любомудров». Совместно с Кюхельбекером выпускал альманах «Мнемозина». Автор утопического романа «4338-й год», повестей и рассказов, сборника философских эссе «Русские ночи». Одоевский много писал о музыке, он считается одним из основоположников русского музыкознания. Был директором Румянцевского музея, также занимался народным просвещением — выпускал журнал «Сельское чтение», сочинял образовательные «грамотки».

, «Торквато Тассо» (1831), «Джулио Мости» (1833) и «Доминикино» (1838)

Нестора Кукольника

Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868) — прозаик, поэт, переводчик. В гимназические годы был одним из обвиняемых по «делу о вольнодумстве» (среди обвиняемых был также Николай Гоголь). В 1834 году в Александринском театре была поставлена его пьеса о Смутном времени «Рука Всевышнего Отечество спасла», получившая одобрение императора. Писал драматические поэмы, исторические повести, авантюрные романы, стихи для романсов. Служил в канцелярии Военного министерства. В поздние годы жил в Таганроге, занимался общественными делами.

.

Пушкин в «Египетских ночах» противопоставляет этому стереотипу «неправильных» художников: циничного профессионала Импровизатора, рассматривающего своё ремесло как средство заработка, и светского дилетанта Чарского, который стыдится своего таланта. Гоголь же как будто воспроизводит стереотип, причём намеренно пользуется при описании Пискарёва преувеличенно экзальтированным языком («Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, ещё дышащий неопределённою духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, ещё более освятило их») — чтобы через минуту столкнуть героя с вульгарной реальностью. В результате Пискарёв оказывается в конечном счёте больше похож на гофмановских чудаков, балансирующих между своими грёзами и явью, чем на стандартного позднеромантического «творца». Однако приёмы, которыми для создания этого образа пользуется Гоголь, отличаются от гофмановских.

Как Гоголь описывает публичный дом?

Повесть Гоголя написана за девять лет до легализации проституции в России (1843). С этого времени женщины, предоставлявшие сексуальные услуги, подлежали особой регистрации и обязательному медицинскому осмотру, дома терпимости действовали официально. В период написания «Невского проспекта» проституция уже не преследовалась полицией, но легального статуса не имела. Прямое описание борделя возможно было лишь в тексте, не предназначенном для печати (пример — «Опасный сосед»

Василия Пушкина

Василий Львович Пушкин (1766–1830) — поэт. Дядя и литературный наставник Александра Пушкина. Входил в литературное общество «Арзамас». Автор поэмы «Опасный сосед» (1811), сборника стихотворений (1822) и стихотворной повести «Капитан Храбров» (1830). Из письма Александра Пушкина Петру Плетнёву в сентябре 1830 года: «Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи Катенина! И более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите, le cri de guerre à la bouche! (с боевым кличем на устах!)»

). Гоголь был обречён на поиск косвенных и завуалированных формул в этом эпизоде.

Писатель начинает с нейтрального по тону описания:

Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчёсывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всём. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

В принципе, для читателя-современника этого было достаточно. Но Гоголь предпочитает уточнить суть дела — в той эвфемистической, манерной и жеманной форме, которую допускали требования цензуры: «…Он зашёл в тот отвратительный приют, где основал своё жилище жалкий разврат, порождённый мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы». Теперь уже больше никаких пояснений не требуется, но Гоголь продолжает патетический монолог, доводя до абсурда и явно пародируя жеманство и пафос, к которому вынужден был прибегнуть: «…Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом».

Для сравнения можно привести устный рассказ Гоголя, зафиксированный писателем Владимиром Соллогубом. Проходя ночью по улице и заглянув в освещённые окна дома, Гоголь стал свидетелем следующей сцены:

…В довольно большой и опрятной комнате с низеньким потолком и яркими занавесками у окон, в углу, перед большим киотом образов, стоял налой, покрытый потёртой парчой; перед налоем высокий, дородный и уже немолодой священник, в тёмном подряснике, совершал службу, по-видимому молебствие; худой, заспанный дьячок вяло, по-видимому, подтягивал ему. Позади священника, несколько вправо, стояла, опираясь на спинку кресла, толстая женщина, на вид лет пятидесяти с лишним, одетая в ярко-зелёное шёлковое платье и с чепцом, украшенным пёстрыми лентами на голове; она держалась сановито и грозно, изредка поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в красных, жёлтых и розовых платьях, с цветами и перьями, в завитых волосах; их щёки рдели таким неприродным румянцем, их наружность так мало соответствовала совершаемому в их присутствии обряду, что я невольно расхохотался и посмотрел на моего приятеля; он только пожал плечами и ещё с большим вниманием уставился в окно.

Вдруг калитка подле ворот с шумом растворилась и на пороге показалась толстая женщина, лицом очень похожая на ту, которая в комнате присутствовала на служении.

— А, Прасковья Степановна, здравствуйте! — вскричал мой приятель, поспешно подходя к ней и дружески потрясая её жирную руку. — Что это у вас происходит?

— А вот, — забасила толстуха, — сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить.

Гоголь позволил себе нарушить правила приличия, рассказав в светском салоне при дамах гривуазный анекдот про молебен в публичном доме, поскольку при этом сумел ни разу не назвать вещи своими именами: описание заведения и так делает его легко опознаваемым. Но в «Невском проспекте» он прибегает к более сложной и многослойной стилистической игре.

Что видит Пискарёв во сне?

Очевидно, что оба сна Пискарёва имеют литературное происхождение. В первом сне для этого используется жанр романтической новеллы. Незнакомка, оказавшаяся светской дамой, собирается раскрыть Пискареву «тайну» о том, почему она оказалась в «презренном кругу». Второй сон — в духе бидермейера: героиня предстаёт грациозной и невинной сельской красавицей.

Вернувшись к реальности, Пискарёв начинает действовать тоже в соответствии с литературными стереотипами — стереотипами дидактической литературы о «пробуждении к новой жизни» падших созданий. Пример использования такого рода ходов в русской литературе — стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья…» (1845). У Гоголя результат, однако, оказывается обескураживающим: девушка вовсе не хочет быть спасённой.

Почему ремесленники в повести — немцы?

С момента основания Петербурга квалифицированные ремесленники из Германии в больших количествах селились в городе. Первоначально немецким районом был Васильевский остров, затем появились новые этнически окрашенные районы, в том числе Мещанская. Не будучи членами мещанских обществ и цехов (хотя временно приписываясь к последним), связанные товарищескими и земляческими отношениями, немецкие ремесленники жили особняком и часто свысока относились к своим русским собратьям. Это нашло отражение в литературе («Гробовщик» Пушкина). У Гоголя высокомерие Шиллера выражается неоднократно, в том числе в невероятно задранной цене за «немецкую работу».

Почему у жестянщика Шиллера и сапожника Гофмана «литературные» имена?

С одной стороны, это связано с тем, что Петербург (и Невский проспект как его средоточие) — место разрушения тождественности, где всё кажется не тем, что оно есть. «Знатная дама» и «Перуджинова Бианка» (имеется в виду Богоматерь с фрески Пьетро Перуджино «Поклонение волхвов», написанной в 1504 году для часовни Санта-Мария-деи-Бианки в итальянском Пьеве) — проститутка; женщина, идущая на улицу со скверной репутацией, — жена почтенного человека; однофамильцы великих романтических писателей — грубые мещане. При этом Шиллер и Гофман носят имена именно тех авторов-романтиков, которых мы вспоминаем в связи с личностью Пискарёва. Их, однако, встречает не художник, а его прозаичный друг, которому они оказываются совершенно под стать.

Заметим, что фамилия третьего, лишь один раз упомянутого немца, «столяра Кунца», соответствует фамилии издателя и друга Гофмана и созвучна слову der Kunst — искусство.

Есть ли в повести литературная полемика?

С литературной полемикой связан прежде всего следующий фрагмент — о представителях того круга, к которому принадлежал Пирогов:

В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учёными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове.

Это непосредственная отсылка к статье Феофилакта Косичкина (псевдоним Пушкина) «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович

Орлов»

3

Телескоп. 1831. № 13.

. В этой статье Пушкин высмеивает претензии

Фаддея Булгарина

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) — критик, писатель и издатель, самый одиозный персонаж литературного процесса первой половины XIX века. В юности Булгарин воевал в наполеоновском отряде и даже участвовал в походе на Россию, с середины 1820-х он сторонник российской реакционной политики и агент Третьего отделения. Написанный Булгариным роман «Иван Выжигин» имел большой успех и считается одним из первых плутовских романов в российской литературе. Булгарин издавал журнал «Северный архив», первую частную газету с политическим отделом «Северная пчела» и первый театральный альманах «Русская Талия».

и

Николая Греча

Николай Иванович Греч (1787–1867) — писатель, издатель, переводчик. Были близок к декабристам, основал журнал «Сын отечества», после разгона декабристского восстания соиздателем журнала стал Фаддей Булгарин. Вместе с Булгариным Греч также издавал газету «Северная пчела». Был редактором «Журнала Министерства внутренних дел», соредактором журнала «Библиотека для чтения», вместе с Николаем Полевым и Нестором Кукольником выпускал журнал «Русский вестник». Автор нескольких учебников по русской грамматике, романов, мемуаров «Записки о моей жизни».

, издателей «Северной пчелы», на статус «серьёзных» писателей, и саркастически противопоставляет им Александра Орлова (ок. 1787 — 1840), непритязательного и скромного поставщика лубочного чтива. Для людей круга Пирогова презрение к лубочной словесности — признак их социального и образовательного статуса, но для них нет разницы между квалифицированной коммерческой беллетристикой и Пушкиным. Имя последнего — скорее знак причастности к «высокой» культуре и высшему свету (так же как для Поприщина и Хлестакова).

Надо говорить так, чтобы не было слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всём была та мелочь, которую любят женщины

Николай Гоголь

По мнению литературоведа Владимира Денисова, образы Шиллера и Гофмана могут содержать намёк на «обыкновение Булгарина и Греча раздавать понравившимся авторам и друг другу такие титулы, как «русский Гёте». Ещё важнее в этом смысле Мещанская улица — как мы уже упоминали, место расположения борделей. Связь с притонами Мещанской (в девические годы) приписывали жене Булгарина, и этот «компромат» широко использовался в литературной полемике. Вот, например, завершение «Моей родословной» Пушкина:

Решил Фиглярин вдохновенный:

Я во дворянстве мещанин.

Что ж он в семье своей почтенной?

Он?.. он в Мещанской дворянин.

Что делают Шиллер и Гофман с Пироговым и почему он не подаёт жалобы?

В рукописной редакции, воспроизводящейся в некоторых изданиях, прямо сказано, что Пирогов был «очень больно высечен» Шиллером, Гофманом и Кунцем. Пушкин, хваля повесть, писал Гоголю: «Секуцию жаль выпустить: она мне кажется необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет». Но Гоголь всё же опасался, что сцену «секуции» цензура не пропустит, и в итоге в самом деле должен был прибегнуть к эвфемизму: с Пироговым «поступили… так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события».

Порка воспринималась не только как физическое наказание, но и прежде всего как оскорбление. Дворяне были законодательно освобождены от телесных наказаний с 1785 года (как, кстати, и купцы первой и второй гильдии — поэтому городничий в «Ревизоре» боится наказания за порку «унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством»). Представление о том, что дворянин, подвергшийся телесному наказанию, непоправимо обесчещен, было характерно для людей самого разного образовательного статуса и морального уровня. Слухи о порке, которой якобы подвергся Пушкин в 1820-м в канцелярии

Милорадовича

Граф Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) — генерал, участник Русско-шведской войны, Итальянского и Швейцарского походов Суворова, Русско-турецкой войны 1806–1812 годов. В 1810 году Милорадович был назначен киевским военным губернатором. В Отечественной войне 1812 года участвовал в Бородинском сражении, сражении под Вязьмой, взятии Парижа. После войны — санкт-петербургский военный генерал-губернатор. Во время восстания 14 декабря был убит декабристами на Сенатской площади, перед смертью завещал отпустить на волю всех своих крестьян.

, распущенные

Фёдором Толстым

Граф Фёдор Иванович Толстой по прозвищу Американец (1782–1846) — военный, путешественник. В 1803 году отправился в кругосветное плавание с капитаном Крузенштерном, однако из-за хулиганских выходок был высажен на берег на Камчатке и должен был возвращаться в Петербург самостоятельно. Путешествию по Русской Америке — Камчатке и Алеутским островам — Толстой обязан своим прозвищем. Участвовал в Русско-шведской войне, Отечественной войне 1812 года, после войны поселился в Москве. Толстой был известен своей любовью к дуэлям и карточным играм, женился на танцовщице-цыганке, от которой у него было двенадцать детей (пережила его только одна дочь). В старости Толстой стал набожным и считал смерть детей наказанием за одиннадцать человек, убитых им на дуэлях.

(Американцем) и повторённые (с возмущением и сочувствием к поэту!)

Кондратием Рылеевым

Кондратий Фёдорович Рылеев (1795–1826) — поэт. Участвовал в заграничных походах 1813–1814 годов, в 1818 году вышел в отставку, перешёл на гражданскую службу и занялся литературой. Стал членом Вольного общества любителей российской словесности, издал книгу «Думы», вместе с Александром Бестужевым выпускал альманах «Полярная звезда». В 1823 году Рылеев вступил в декабристское Северное тайное общество и стал одним из руководителей восстания 1825 года. Был заключён в Петропавловскую крепость, а затем казнён.

, заставили Пушкина вызвать обоих на дуэль.

Оскорбление, нанесённое простолюдином, не могло быть смыто кровью, и единственной реакцией на него могла быть жалоба в государственные органы. Это и собирается сделать Пирогов, но отказывается от своего намерения — не только из легкомыслия, но и потому, что огласка пережитого унижения могла бы сделать его предметом насмешек и сказаться на его карьере. Он предпочитает оставить оскорбление безнаказанным, причём не воспринимает это драматически.

список литературы

- Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу. М.: Современник, 1988.

- Бочаров С. Г. Петербургские повести Гоголя // Гоголь Н. В. Петербургские повести. М.: Правда, 1981.

- Денисов В. Д. «Бывают странные сближения» (ещё раз о полемике Пушкина и Гоголя с Булгариным и Гречем) // http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/04/denisov_v_d_-_polemika_pushkina_i_gogolya_c_bulgarinym_i_grechem.pdf

- Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1873 год // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 12. СПб.: Наука, 1994.

- Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб.: Logos, 1994.

- Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995.

- Пушкин А. С. Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов // Пушкин А. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962.

- Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

- Чигиринская О. С. «Невский проспект» Гоголя. Мир — сновидение // Литература. 2008. № 2.

- Энгельгардт Б. М. Невский проспект. Комментарии // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 3. М.: Изд-во АН СССР, 1938.

На чтение 6 мин Просмотров 9.7к. Опубликовано 03.04.2020

⭐⭐⭐⭐⭐ «Невский проспект» за 20 секунд и подробно по главам за 4 минуты.

Очень краткий пересказ повести «Невский проспект»

События разворачиваются в Петербурге, и всё начинается с Невского проспекта. Именно здесь вечером поспорили два приятеля, поручик Пирогов и художник Пискарев. После спора они разошлись в разные стороны. Читатель узнаёт о том, насколько разными оказались злоключения Пискарева и Пирогова: художник в итоге покончил с собой, а поручик сумел пережить унижение и сохранить бодрость духа.

Главные герои и их характеристика:

- Пискарев –небогатый художник и идеалист. Встретив очаровательную брюнетку, увязался за ней. Полюбив девушку, Пискарев искренне надеялся жениться на ней и уберечь от разврата. Однако реальность оказалась настолько беспощадной, что художник-идеалист покончил с собой.

- Пирогов –поручик, смотрящий на жизнь поверхностно и с весёлым цинизмом. Увязавшись за блондинкой, поручик попал в слободу ремесленников-немцев. Пирогов решил устроить очередную интрижку, и стал ухаживать за блондинкой. Это кончилось скандалом: жестянщик Шиллер, муж блондинки, вместе со своими друзьями Кунцем и Гофманом сурово наказал нахала. Пирогов хотел пожаловаться генералу на ужасную выходку немцев, но в итоге передумал.

Второстепенные герои и их характеристика:

- Шиллер – немец-жестянщик, муж блондинки. Его реальный предшественник – поляк Ф.В. Булгарин (он же Фиглярин, ФаддейВыжигин).

- Гофман – сапожник-немец, друг Шиллера. Реальный предшественник – немец Н.И. Греч, редактор газеты «Северная пчела» (также эту газету презрительно называли Скверная пчела).

- Блондинка – жена Шиллера, глуповатая немка (а как говорится, все блондинки – глупышки).

- Брюнетка –проститутка, осознанно выбравшая путь праздности и разврата.

Краткое содержание повести «Невский проспект» по главам

Глава 1

Здесь описывается главная улица Петербурга в разное время: утром, днём, вечером. После рассказа о том, каких людей можно встретить до двух часов пополудни, неожиданно начинается подвох: Гоголь непринуждённо рассказывает об усах и бакенбардах. Эти части тела превращаются в нечто самостоятельное, и получается реальный персонаж (именно так получилось в повести «Нос», где главный герой Ковалёв остался без носа, а затем увидел его в чиновничьем мундире, живого и говорящего).

В конце главы, когда наступил вечер, поспорили два приятеля – поручик Пирогов и робкий небогатый художник Пискарев. Они увидели красавиц, проходящих мимо, и поручик решил в донжуанском стиле покорить блондинку. Художник после колебаний и строгого напутствия приятеля поспешил за брюнеткой. С этого момента судьбы обоих героев разошлись в разные стороны.

Глава 2

Пискарев спешил следом за очаровательной темноволосой девушкой, и попутно плавал в собственных грёзах. Но, попав вслед за незнакомкой в дом, где слышался какой-то неприятный смех, художник очнулся. Как же он жалел семнадцатилетнюю красавицу, попавшую в этот ужасный дом разврата, бордель. Услышав пошлую речь юной проститутки, Пискарев поспешил покинуть притон и вернулся в свою квартиру.

Художник думал о том, как вырвать возлюбленную из страшной хватки разврата, и вскоре был удивлён. Появился лакей, и сообщил, что барыня пригласила Пискарева на бал. Конечно же, взволнованный молодой человек охотно согласился поехать на бал, где и встретил красавицу. Однако в один из моментов вся бальная зала постепенно исчезла, и оказалось, что художник просто-напросто видел реалистичный сон.

Пискарев так хотел увидеть любимую во сне, что стал жить совсем неправильно: вместо бодрствования утром и днём – постоянная дремота, вместо ночного сна – непонятное бодрствование. Неудивительно, что у молодого человека началась бессонница. Художник отправился покупать опиум. Пообещав написать портрет красавицы и самого перса-продавца, Пискарев получил столь желанное зелье. Бессонница исчезла, появились сны, один чуднее другого. В одном из них брюнетка стала женой художника.

И тогда молодой человек, обезумевший от любви к красавице,решил во что бы то ни стало спасти любимую от падения в бездну разврата, и отправился в бордель. Однако там реальность обрушилась на художника Пискарева с неумолимостью многотонного пресса. Проститутка наотрез отказалась работать, ей куда больше нравилась привычная жизнь, полная «пустоты и разврата». Вернувшись в свою квартиру, Пискарев заперся в комнате и покончил с собой. Похоронили художника на Охте – месте, где хоронят самоубийц.

Глава 3

Пирогов, поручик с донжуанскими замашками, шёл за девушкой-блондинкой и попал на Мещанскую улицу, а затем в дом немца-ремесленника. Хозяин дома, жестянщик Шиллер, был пьян, и требовал, чтобы друг, сапожник Гофман, отрезал ему нос. Появление Пирогова оказалось досадной помехой, и раздражённый жестянщик указал незваному гостю на дверь.

Пирогов решил поступить иначе: заказать шпоры для сапог. Это были уловки, истинная цель – покорить глупенькую блондинку. И однажды, когда Шиллер ушёл к друзьям, а его жена осталась дома одна, поручик решил,что теперь пришло время для соблазнения блондинки. Однако появился пьяный хозяин в компании друзей – сапожника Гофмана и столяра Кунца. Разгневанный Шиллер решил проучить несносного поручика, и сделал это.

Пирогов был ужасно разгневан, и хотел нажаловаться генералу на немцев-ремесленников. Однако, посетив кондитерскую и почитав газету «Северная пчела», поручик несколько поостыл, а после прогулки по Невскому проспекту окончательно успокоился и решил побывать на званом вечере.

Глава 4

Здесь Гоголь рассуждает о двух совершенно разных событиях, и делает финальный вывод: Невский проспект «лжёт во всякое время» — и утром, и днём, и особенно вечером.

Кратко об истории создания произведения

Замысел повести появился ещё в 1831 году, когда Гоголь побывал в Петербурге и сделал несколько зарисовок. По мнению специалистов, именно из этих зарисовок постепенно сформировалась повесть, показывающая северную столицу Российской Империи с обеих сторон: комической и ужасной.

Интересно, что именно в черновом варианте, забракованном цензурой, скрывается ответ на вопрос, что именно случилось с Пироговым, когда он попытался соблазнить немку и столкнулся с её разгневанным пьяным мужем, а также двумя другими ремесленниками. Оказывается, Пирогова высекли.

Повесть «Невский проспект» Гоголь написал в 1833–1834 годах. Произведение вошло в цикл автора «Петербургские повести». На нашем сайте можно прочитать краткое содержание «Невского проспекта». Как и в других повестях цикла, Гоголь развивает проблему «маленького человека», ставшую одной из главных в русской реалистической литературе.

Композиция повести состоит из трех частей: реального описания Невского проспекта, историй Пискарева и Пирогова и изображения автором особого метафизического пространства, мифологического уровня восприятия Невского проспекта.

Содержание

- Основные персонажи повести

- «Невский проспект» очень краткое содержание

- Короткий пересказ «Невского проспекта» Гоголя

- Содержание «Невский проспект» с цитатами

- Видео краткое содержание Невский проспект Гоголя

Основные персонажи повести

Главные герои: