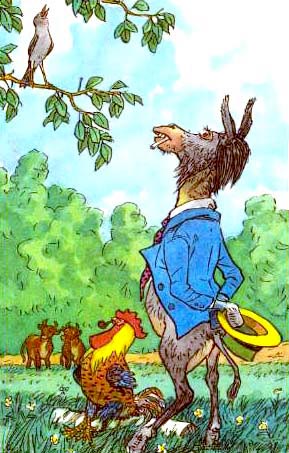

Басня Крылова Осёл и соловей

Осёл оценивает Соловьиную песню в басне Крылова. Забавная, красивая и очень тонкая история.

Басня Осёл и соловей читать

Осёл увидел Соловья

И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?»

Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью отдавался,

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.

Внимало все тогда

Любимцу и певцу Авроры:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

И прилегли стада.

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,

Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом:

«Изрядно, — говорит, — сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился».

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул и — полетел за тридевять полей.

Избави, бог, и нас от этаких судей.

Мораль басни Осёл и соловей

Избави бог и нас от этаких судей (судить без знания дела абсурдно, а принимать во внимание такие суждения тем более)

Басня Осёл и соловей — анализ

В басне Крылова Осел и Соловей каждый из героев выступает символом качеств, которые стоят того, чтобы о них задуматься. Итак, Соловей. Птица прекрасным пением олицетворяет человека — мастера своего дела, с даром от самой Природы. К пению птицы прислушивается каждый, кто его услышит и каждый высоко оценит талант Соловья, чем тот по праву гордится. Крылов использует такие выразительные интонации и слова в адрес Соловушки, которые кажется не превзошел никто из русских писателей. Очаровательные, подробные описания окружающей обстановки, реакции людей и животных на песню птицы, доказывают к тому же, что Крылов – не просто баснописец, он – великий поэт. Соловей описан так, что не найдется больше ничего того, что стоило бы добавить.

Осёл же, напротив, совершенно не разбирается в пении, но оценивать Соловья считает возможным. За неимением слуха и понимания прекрасного, посчитал, что даже петух спел бы лучше. Крылов здесь передает абсурдность сложившейся ситуации и моралью в последней строчке басни подводит итог: браться судить о том, о чем даже не имеешь представления – глупо. Осел, сравнивая Соловья с Петухом, сопоставляет две совершенные противоположности, показывая нам отсутствие какого-либо вкуса.

Басня «Осел и соловей»

Прослушать басню «Осел и Соловей»

2:01

И говорит ему: “Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?”

Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью[1] отдавался,

То мелкой дробью[2] вдруг по роще рассыпался.

Внимало все тогда

Любимцу и певцу Авроры[3];

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

И прилегли стада

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,

Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом,

“Изрядно, — говорит, — сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился”,

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул — и полетел за тридевять полей.

Избави Бог и нас от этаких судей.

Примечания

[1] Свире́ль – народный музыкальный инструмент в виде дудки (чаще спаренных дудок) из дерева, тростника.

[2] Дробь – здесь: мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотничьего ружья.

[3] Авро́ра – в древнеримской мифологии богиня утренней зари.

Время написания: не позднее февраля 1811 г.

Первая публикация: “Беседа любителей русского слова”, 1811 г.

Крылатые выражения: 1. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом: еще б ты боле навострился, когда бы у него немножко поучился. Употребляется по отношению к невежественному человеку, высказывающемуся о вещах, в которых он мало разбирается. 2. Избави Бог и нас от этаких судей. Иронически о недоброжелательной, непрофессиональной, необъективной критике; о ложном авторитете.

Источник: И.А. Крылов. Полное собрание сочинений в 3‑х томах. Т. 3: Басни, стихотворения, письма и деловые бумаги. Книга вторая. М.: ОГИЗ. Гос. изд-во худ. литературы. 1946

Осел увидел Соловья

И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?»

Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью отдавался,

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.

Внимало все тогда

Любимцу и певцу Авроры:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

И прилегли стада.

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,

Внимая Соловью, пастушке улыбался

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом;

«Изрядно, — говорит, — сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился».

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул и — полетел за тридевять полей.

Избави, Бог, и нас от этаких судей.

Слушать аудио басни онлайн в высоком качестве:

Мораль, основная мысль и суть произведения «Осел и Соловей» Ивана Крылова

Басня Крылова «Осел и соловей» написана автором в феврале 1811 г. и в этом же году впервые опубликована в журнале «Чтение в Беседе любителей русского слова».

- Жанр – классическая басня.

- Главные герои – Соловей и Осел.

- Соловей – талантливый положительный герой.

- Осел – невежественный высокомерный критик, который совсем не разбирается в пении.

Мораль и суть басни заключается в последних словах – концовке произведения.

Основная мысль – очень часто незнающие невежественные люди неправильно судят о вещах, которых не понимают. При этом, эти же критиканы дают советы в том, в чем совсем не разбираются, подобно Ослу.

Автор Крылов высмеивает своим посланием такие качества человека — глупость,

ограниченность мышления, невежество, высокомерие, самоуверенность.

«Избави, бог, и нас от этаких судей.»

Педагог Д. И. Тихомиров так пояснил мораль басни:

«Невежество. Во всяком деле, всегда и везде губительна умственная темнота, опасно невежество. …Невежда с глупою самоуверенностью принимающий на себя роль судьи в деле, которого он вовсе не разумеет («Осел и Соловей»), — эти невежды только смешны. Гораздо хуже тот грубый и чувственный невежда, который свою темноту ставит себе как бы в достоинство, называя глупцами всех, кто знает цену не одним материальным благам («Петух и Жемчужное Зерно»)…» (Д. И. Тихомиров, «Избранные басни И. А. Крылова для школ и народа», Москва, тип. М. Г. Волчанинова, 1895 г.)

А литератор А. С. Павлов комментирует мораль басни так:

«В обществе встречаются различные пороки и недостатки. Писатели очень часто в своих произведениях указывают на эти недостатки и смеются над ними. В данном рассказе писатель выставляет нам также людские недостатки: часто встречаются люди, которые самоуверенно, с видом знатока судят о делах и предметах, не имя о них ни малейшего понятия; таких-то людей Крылов и желал изобразить.» (А. С. Павлов, «Русская хрестоматия с выводами по теории словесности, разборами и задачами…», Москва, изд-ль Н. В. Любенков, 1880 г.)

Педагог Г. К. Дорофеев видит суть и смысл басни в следующем:

«Не одобряя суемудрия и ученого педантизма, он [Крылов] в то же время осмеивает невежд, пренебрежительно относящихся к «жемчужным зернам» истинного знания, их недоброжелательство, неблагодарность к науке и искусству, их злословие, невежественный суд и неумелое, хотя под час и ретивое вмешательство в дела, в которых нужны еще знания и просвещенный ум.» (о баснях «Свинья», «Свинья под Дубом», «Осел и Соловей», «Голик») (Г. К. Дорофеев, «Воспитательное значение басен И.А. Крылова», Тифлис, 1895 г.)