Каким вы видите стартапера? Скорее всего, целеустремленным человеком не старше 25 лет. Но иногда дело жизни начинают гораздо позже. В этой статье мы расскажем о людях, которые основали успешный бизнес в зрелом возрасте

Cвежее исследование от специалистов Массачусетского технологического университета для научного журнала American Economic Review показало, что оптимальный возраст для старта успешного бизнеса — после 40 лет. Этот тезис подтверждают и реальные примеры.

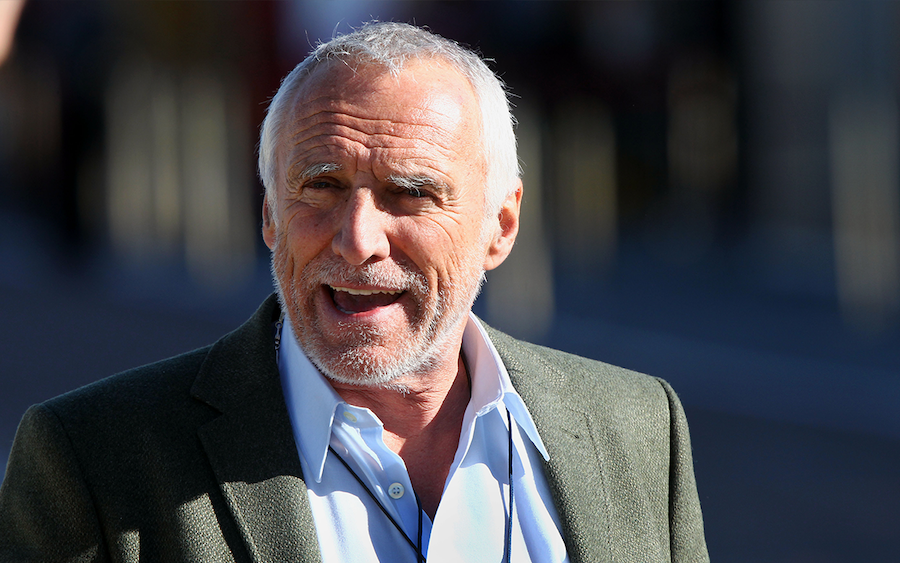

Дитрих Матешиц, в 40 лет основал компанию по производству энергетических напитков Red Bull GmbH

Дитрих Матешиц

(Фото: autoracing.com.br)

Дитрих Матешиц родился в Австрии в 1944 году. Учился он не очень хорошо, но, несмотря на это, после выпуска из университета смог построить карьеру в маркетинге: сперва работал в Unilever, а потом — в Blendax.В 40 лет жизнь Матешица круто изменилась: он попробовал напиток Krating Daeng, который создал тайский предприниматель Чалео Йювидья, и решил выпустить его на рынках Европы и США. Вместе они основали компанию Red Bull GmbH. Йювидья отвечал за разработку состава энергетика, а Матешиц взял на себя маркетинг.Он организовал агрессивную рекламную кампанию и приложил немало усилий, чтобы название энергетика четко ассоциировалось с экстремальными видами спорта. И у него получилось: Red Bull регулярно проводит спортивные мероприятия и во многом благодаря этому увеличивает свои продажи.

По информации Forbes, в 2019 году было продано 7,5 млрд банок, которые могли бы обеспечить кофеином 80% населения Земли. В 2021 году уже 77-летний Дитрих вошел в топ-100 богатейших людей мира из списка Forbes с состоянием почти 27 млрд долларов.

Елена Резанова, специалист в области карьерных стратегий, к ней часто обращаются люди после 40, которым она помогает успешно начать свое дело: «Что бросается в глаза, так это разница подходов. Молодые стартаперы обычно идут к цели напролом, через риск. Но часто это не самый выигрышный вариант. С 1994 до 2008 год специалисты из University of Wisconsin-Madison проводили исследование, чтобы ответить на вопрос: если открывать собственное дело, то лучше уволиться или продолжать работать? В нем участвовало 5000 предпринимателей от 20 до 60 лет. Те, кто начинал плавно и не сразу бросил работу, терпели неудачу на 33% реже. Поэтому между «решаться» и «выстраивать» я отдаю предпочтение второму. Такой подход чаще используют взрослые стартаперы».

Линда Вайнман, в 42 года основала онлайн-школу LinkedIn Learning (ранее — Lynda.com)

Линда Вайнман

(Фото: u.ihodl.com)

В 1976 году американка Линда Вайнман получила образование в области гуманитарных наук, но не стала связывать с ними свою жизнь и выбрала путь предпринимателя. Через год после выпуска она открыла два розничных магазина и потерпела неудачу: торговые точки просуществовали не более пяти лет.

После этого в начале 80-х, на заре развития компьютерных технологий, Линда самостоятельно освоила работу с графикой и анимацией. Благодаря новым знаниям она начала создавать спецэффекты для голливудских блокбастеров — например, для «Звездного пути 5» и «Робокопа 2».Но предпринимательские амбиции никуда не исчезли. В 1995 году Линда вместе со своим мужем создала интернет-платформу Lynda.com, где за небольшую плату можно было купить доступ к видеоурокам по работе с компьютерными программами.Бизнес развивался настолько успешно, что в 2015 году Lynda.com купила компания LinkedIn за 1,5 млрд долларов. Теперь эта онлайн-школа известна как LinkedIn Learning, а освоить здесь можно современные профессии — например, программирование, веб-дизайн, работу с графикой и анимацией.

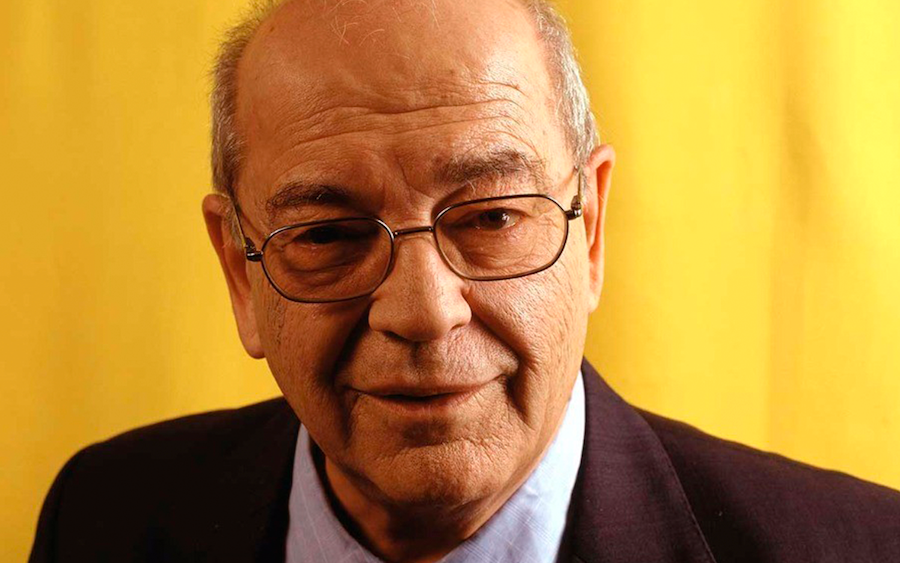

Джеймс Саймонс, в 44 года основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies

Джеймс Саймонс

(Фото: ru24.net)

Джеймс Саймонс

(Фото: ru24.net)

С 23 лет Джеймс Саймонс активно изучал математику и добился огромного успеха в академической и прикладной науке. Казалось, это был его путь, по которому он должен идти до конца жизни, чтобы закончить на позиции почетного профессора.

Но в 44 года он решил использовать свои знания для заработка на бирже ценных бумаг. Саймонс создал инвестиционную компанию Renaissance Technologies, работа которой основана на числовых моделях и поиске математических зависимостей на рынке.

Благодаря научному подходу с 1988 по 2018 год флагманский фонд Medallion компании Renaissance Technologies показывал ежегодную доходность в 66% до вычета налогов и 39% после вычета — рекордный показатель для Уолл-стрит. В 2009 году Саймонс ушел в отставку, а в 2013 году его назвали лучшим инвестиционным менеджером в мире.

Исследование NBER Age and High-Growth Entrepreneurship показало: в США, как и в России, популярен миф, что у молодых людей больше шансов на успех в бизнесе. Это даже привело к появлению эйджизма в Кремниевой долине. Например, Питер Тиль, сооснователь PayPal, создал стипендиальную программу: он предложил 100 000 долларов людям до 23 лет, которые готовы бросить обучение и стать предпринимателями.

Ученые из MIT в 2018 году провели исследование, чтобы точно узнать, есть ли связь между возрастом и успехом в бизнесе. Они изучили данные о компаниях США, успешных стартапах и их основателях, а также о зарегистрированных патентах. В итоге обнаружили, что средний возраст человека, открывающего собственную компанию — 42 года. При этом и среди IT-стартапов нет значимой разницы в возрасте. Не исключено, что у более молодых предпринимателей могут быть свои преимущества, но они нивелируются некими другими факторами, которые только предстоит установить в будущих исследованиях.

Мэри Кэй Эш, в 45 лет основала косметическую компанию Mary Kay

Мэри Кэй Эш

(Фото: www.glamour.ru)

Мэри Кэй Эш

(Фото: www.glamour.ru)

Мэри Кэй Эш родилась в бедной американской семье, в одиночку воспитывала троих детей и пыталась заработать продажей книг от двери к двери. В 1939 году она устроилась в компанию Stanley Home Products. Мэри проработала там больше 20 лет и, несмотря на все заслуги, ее отказывались повышать, предпочитая менее опытных мужчин.

Когда она в очередной раз не получила повышение, то уволилась и решила написать книгу, в которой женщины могли бы найти полезные советы для бизнеса и работы. В итоге рекомендации превратились в бизнес-план и образ идеальной компании для женщин.

В 45 лет при поддержке своих сыновей Мэри основала фирму для продажи косметики и средств по уходу за телом, которую назвала своим именем — «Мэри Кэй». Сейчас это одна из самых успешных компаний, которая работает по принципу сетевого маркетинга: общий объем продаж — более 3 млрд долларов в год.

Ирина Маняк, независимый ведущий национальный директор по продажам компании «Мэри Кэй»: «Я 27 лет сотрудничаю с компанией и прошла путь от консультанта-новичка до ведущего национального директора по продажам. Моя работа включает в себя общение с большим количеством женщин по всей России. Поэтому я вижу много примеров того, как изменилось их положение в стране.

Каких-то 20 лет назад женщины вообще не занимали ключевые позиции на предприятиях и в бизнесе. Сейчас многое изменилось: возможностей стало больше, но дискриминация еще имеет место. Даже если взять среднюю зарплату мужчин и женщин в нашей стране, то мы увидим разницу не в пользу последних: по данным Института экономики РАН — 27%. На мой взгляд, это приличный отрыв.

Если говорить о «Мэри Кэй», то ситуация совершенно другая. Например, в руководстве российского отделения компании большинство позиций, в том числе места генеральных директоров, занимают женщины. У нас есть миссия: мы улучшаем жизнь женщин во всем мире. И это действительно так, потому что, приходя в компанию, они начинают зарабатывать хорошие деньги».

Дмитрий Зимин, в 59 лет основал телекоммуникационную компанию «Билайн»

Дмитрий Зимин

(Фото: echo.msk.ru)

Дмитрий Зимин

(Фото: echo.msk.ru)

Практически вся жизнь Дмитрия Зимина связана с наукой: он работал инженером, начальником лаборатории и директором центра по разработке радиотехнического оборудования. В 30 лет Зимин стал кандидатом наук, а в 51 — доктором.Но с развалом СССР начала разваливаться и наука, поэтому, чтобы не остаться без работы, ему пришлось искать новую сферу деятельности. В 59 лет он основал акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. Большинству россиян компания известна под брендом «Билайн» — сегодня это один из крупнейших операторов в стране.

В 1996 году «ВымпелКом» стал первой российской компанией, акции которой были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже. А когда в 2001 году количество абонентов превысило миллион, Дмитрий Зимин покинул место генерального директора и начал заниматься благотворительностью.

Таисия Кудашкина, основательница крупнейшего сообщества предпринимателей в России Websarafan: «Последние полтора года к нам приходит все больше «возрастной аудитории». Это зрелые и сознательные люди, которые привыкли трудиться и дисциплинированно добиваться целей. Обычно у них уже есть накопления и время для «взлетной полосы».

Здесь самый понятный вариант — упаковка своих знаний и опыта в консалтинг, сопровождение, курсы или какую-то услугу. Первые продажи возможны практически без вложений: инвестиции нужны только для собственного образования. В целом я вижу, что мир движется к персонализации: люди хотят точечно решать проблемы, нанимая нишевого эксперта. Это непочатый край возможностей для открытия небольшого стабильного бизнеса, который базируется на том, что вы умеете делать лучше всего».

Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В курсе, оцениваем очень положительно», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира.

«По-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее, ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», – сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что антипрививочников не так много, но все равно такая прослойка людей есть.

«Можно надеяться, что авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, что он поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», – добавил Песков.

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в

Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом

|

|

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.

Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.

Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации

|

|

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.

«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».

Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.

Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.

Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями

|

|

Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.

Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.

В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Стало известно о необычном симптоме коронавируса у детей

|

|

Коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы», рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов сообщил, что «помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы ЖКТ, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», передает РИА «Новости».

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

Кроме того, «сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» – осложнение после ковида, напоминающее обморожение».

По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а легкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.

Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки

В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.

За этот период умерли 1688 заболевших.

Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек, подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.

Глава Пентагона заразился коронавирусом

|

|

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

«Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.

Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.

Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Администрация Байдена ограничила общение с прессой из-за пандемии

|

|

В связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса с 3 января начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов, сообщил президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.

«Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников», – приводит текст сообщения ТАСС.

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации «на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».

Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. «Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», – пояснил Портной.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса.

21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса с 46 мутациями, зафиксированный во Франции, не обнаружен в России, сообщил Роспотребнадзор.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сейчас нет оснований считать, что новый вариант, выявленный во Франции, может представлять особый интерес, поскольку он не получил распространения за два месяца, указали в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции.

Неизвестный штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.

В России за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса

|

|

За минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16343 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 554 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

На ваш взгляд

Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших в Москве стал минимальным с 8 сентября. В относительном выражении он составил 0,07%, передает ТАСС.

Также за сутки зафиксировано 835 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 311 353 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек, всего выздоровели 9 548 076 человек.

Накануне, 2 января, в России выявили 19751 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 3408.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро

Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.

«Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.

Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.

Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.

В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России

Российская промышленность сможет производить иностранные вакцины против коронавируса, однако подобное решение должен принимать Минздрав, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», – цитирует РИА «Новости» министра.

По словам Мантурова, выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 можно наладить в России, при этом решение о начале производства иностранных препаратов против коронавируса должен принять Минздрав.

Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году

Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.

По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.

Высокий уровень смертности от коронавируса в России глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.

«Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания.

Вирусолог оценил влияние коронавируса на старение

Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой, передает РБК.

Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

В то же время инфекционист подчеркнул, что нужно рассматривать каждый отдельный случай и обращать внимание на патологии, которые есть у человека. Например, если у переболевшего коронавирусом есть такие хронические заболевания, как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь, то у него могут возникнуть патологии сосудистой системы.

Кроме того, Вознесенский отметил, что у переболевших часто встречается «постковидный синдром». Однако сейчас нельзя утверждать, что перенесенный коронавирус – 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В России за сутки выявили 15,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15903 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 15903 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 570 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1297, Москве – 1967, Московской области – 974.

Также за сутки зафиксировано 834 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 27 071 человек, всего выздоровели 9 575 147 человек.

Накануне, 3 января, в России выявили 16343 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 440.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Австрии

Штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания.

За последнюю календарную неделю 2021 года в Австрии было зарегистрировано 2915 случаев заражения дельтой и 4360 случая – омикроном. К настоящему моменту в Австрии выявлено 6768 случаев заражения омикроном, передает ТАСС.

Напомним, с 20 декабря 2021 года власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от коронавируса из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В конце ноябре власти Австрии решили штрафовать жителей страны за отказ от вакцинации на 7,2 тыс. евро. С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Обновлено: 11.01.2023

Исторический анализ инновационных процессов в образовании показывает, что изменения присущи не только современному образованию, они возникали в различные исторические периоды, определяя дальнейшее его развитие. Характер и интенсивность нововведений зависели от множества факторов – общественно-экономических и исторических условий, от культуры, традиций и других особенностей стран.

Однако эти педагогические теории не получили широкого применения и распространения в практике. Вместе с тем, они способствовали совершенствованию, развитию классно-урочной системы, делали ее более гибкой, помогли улучшить ее качественно. Относительная изолированность этих нововведений объясняется тем, что они носили в основном индивидуальный и частный характер, их распространяли сами авторы со своими сотрудниками–единомышленниками, они не являлись задачей и работой всего общества, всех его структур.

Только в конце второй мировой войны педагогические нововведения становятся общественной потребностью и приобретают плановый и организованный характер, становятся заботой и задачей общества. Рассматривая распространение инноваций в историческом аспекте, К. Ангеловски выделяет три фазы инновационного процесса:

1) фаза индивидуальной активности новаторов-пионеров;

2) фаза плановой совместной работы единомышленников. В этой фазе происходит создание новых педагогических систем, например система Монтессори. Характерным для них является то, что они существуют относительно изолированно.

3) фаза плановой и систематической работы общества, когда государство беспокоится о том, чтобы нововведения приняли организованно-систематический и плановый характер, и не зависели от энтузиазма, интересов и желаний отдельных лиц и групп лиц [2, С.25].

Таким образом, инновационная политика постепенно становится одной из важных функций в деятельности государства.

Анализ истории развития образования позволяет обнаружить, что изменения в ней происходили, главным образом, под воздействием внешних, а не внутренних сил. Всякий раз, когда существовавшая в какую-то историческую эпоху система образования переставала удовлетворять потребностям общества, она под давлением извне преобразовывалась. Создавались новые типы учебных заведений, изменялись содержание, формы организации и методы обучения и воспитания. Можно также отметить, что по ходу истории временные периоды между качественными изменениями систем образования во всех странах сокращались, а реформы образования, хотя и приводили к определенным успехам, чаще всего не давали ожидаемых результатов. В середине XX столетия реформы образования стали настолько частыми, что не успевала закончиться одна, как уже начиналась другая. Процессы изменений резко интенсифицировались. Но все чаще обнаруживалось, что одно и то же новшество может давать разные результаты в тех или иных образовательных учреждениях, что затраты на его создание и внедрение часто оказываются значительно выше, чем предполагалось изначально, что нововведения нередко встречают сопротивление тех, кто с ними должен был работать. Все это рождало множество вопросов: Почему проводимые реформы образования не приводят к желаемым результатам? Почему одни новшества распространяются быстро, а другие остаются невостребованными, хотя они объективно полезны? Обнаруживалось, что в большинстве случаев дать достаточно обоснованный ответ на эти и другие вопросы невозможно. Чтобы на них ответить, нужны были специальные исследования и разработки. Так возникли предпосылки для становления новой отрасли педагогики — «педагогической инноватики». Она является частью общей инноватики, основоположниками которой были немецкие ученые В. Зомбарт и В. Метчерлих, а также австрийский экономист Й. Щумпетер. Удачное определение педагогической инноватики дано Н. Р. Юсуфбековой, которая, трактует ее как учение о создании педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом и, наконец, использовании и применении на практике [38, С. 10].

В России потребность в подобных научных знаниях, в необходимости становления новой отрасли педагогики — педагогической инноватики возникла только в конце 1980-х гг., когда в отечественной системе образования в начале 1990-х гг. резко интенсифицировались изменения, стала очевидной научная необеспеченность их осуществления. Вследствие этого значительная доля усилий, затрачиваемых на создание и освоение новшеств, не давала позитивных результатов. Рассмотрим какие процессы в педагогической теории и практике предшествовали возникновению педагогической инноватики в нашей стране.

Прежде всего следует отметить, что инновационные процессы в образовании в СССР несомненно происходили, однако назывались они иначе: внедрение достижений педагогической науки в практику, использование педагогических открытий в практике, обновление педагогической деятельности, преобразование педагогического опыта, перестройка традиционных систем образования, педагогическое мастерство, творчество учителя и др. Как видим, в понимании их сущности лежали две важнейшие проблемы – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Несмотря на объективную взаимосвязь этих процессов, которая заключается во внедрении нового, передового в массовую практику, они долгое время рассматривались изолированно.

Как известно, педагогический опыт может быть массовым и передовым. Формируясь на основе массового, передовой педагогический опыт представляет собой уровень овладения объективными педагогическими закономерностями. Он исторически ограничен, так как изменение школы на каждом новом этапе развития ведет к возникновению новых требований к педагогической деятельности. Разновидностями передового педагогического опыта являются новаторский и исследовательский педагогический опыт.

Что касается второй составляющей инновационных процессов – внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику, то ее реализация в эти годы затруднялась отсутствием теории процесса внедрения. С целью повышения уровня педагогических исследований и создания условий для их внедрения в конце 50-х и в начале 60-х годов стали создаваться проблемные лаборатории, школы-лаборатории, научные группы, более широко стал применяться дидактический эксперимент с участием лучших учителей и руководителей школ.

В конце 70-х появляются работы, в которых затрагиваются теоретические и организационные проблемы внедрения достижений педагогической науки в практику (К.Н. Волков, М.И. Кондаков, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин и др.). Например, В.В. Краевский поднимает вопрос о степени готовности учителей к введению нового; П.И. Карташов раскрывает сущность и структуру процесса внедрения; В.И. Журавлев раскрывает методику внедрения, его технологию; З.Е. Михайлова рассматривает опыт внедрения достижений педагогической науки в практику на примере Татарии.

Инновационные процессы в этот период рассматриваются как строго упорядоченные, целенаправленные, в центре которых находилось информирование и разъяснение осваиваемых новшеств знающими инициаторами-инноваторами, отмечает В.А. Сластенин [28, С. 40].

В 80-ые годы взгляд на нововведенческий процесс начинает меняться, встает вопрос о включении учителя в процесс разработки новшества, в ходе которого происходило бы и усвоение этого новшества, в этой связи создаются школы-экспериментальные площадки, экспериментальные школы.

Особую роль в развитии системы образования СССР, а затем и России сыграли педагоги-новаторы, получившие известность в 80 – 90-е годы XX века: Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова и др. Их заслуга в том, что они подвергли ревизии отношение к ученику как объекту педагогических воздействий, обозначили проблему ученика как субъекта обучения и собственной жизни, укрепив тем самым позиции гуманного отношения и сотрудничества с детьми, заложили начало демократическим преобразованиям в нашей школе.

Весьма плодотворным было и развившееся вслед за этим массовое инновационное движение последнего десятилетия ХХ века, когда в России произошел трудный, болезненный поворот к рыночной экономике и демократии. Инновационный поиск охватил буквально все регионы. Инновационная деятельность осуществлялась и продолжает осуществляться по многим направлениям: содержание образования; технологии, принципы, методы, формы и средства обучения и воспитания; система управления школой; организация учебно-воспитательного процесса.

В последние годы школьное образование стало предметом не только общественного внимания, но и государственной политики. Об этом говорит тот факт, что в последниегоды были приняты основополагающие документы: Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Федеральная программа развития образования, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и др. Однако принятие законодательных документов еще не является основой действительно эффективных изменений в школьном образовании. Требуются, прежде всего, научно-обоснованные разработки, позволяющие определить реалистичный образ будущей школы и спроектировать поэтапный переход к нему, опираясь на существующую реальность, а это задача педагогической инноватики – науки, изучающей природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в отношении субъектов образования.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ (XX И XXI ВВ.)

Радикальные изменения социально-экономического устройства общества неизбежно ведут к смене требований к образованию. В таких условиях изменение является единственным способом выживания. Таким образом, инновационные процессы в образовании являются решающим фактором развития социокультурной сферы.

К нашему времени осознано, что инновации – самые эффективные средства достижения стратегических целей (социально-экономических, социально-культурных, технико-технологических), недоступных в рамках традиционных моделей.

Второй этап (1992-2001 гг.). В эти годы возрос массовый характер применения нового в связи с Законом РФ об образовании (редакции 1992, 1996 г.). Появляются первые научные работы по теоретическому осмыслению инновационных процессов практики.

Концепции модернизации содержания общего среднего образования (2001). Инновационные процессы инициируются образовательной политикой государства. Инновационные процессы принимают планово-директивный характер.

Третий этап (2001-2010). В ходе выполнения Федеральной целевой программы развития образования решались задачи совершенствования содержания и технологий образования; развития системы обеспечения качества образовательных услуг; повышения эффективности управления в системе образования; совершенствования экономических механизмов в сфере образования.

Четвертый этап (2010 — по настоящее время). Стратегической целью государственной политики в области образования в этот период является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

— обеспечение инновационного характера базового образования;

— модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;

— создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

— формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях.

Для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг необходимо:

— обеспечение условий для развития и внедрения не зависимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное образование, дополнительное образование);

— развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов.

О.Г. Прикот выделяет следующие этапы современной образовательной реформы в России:

2009 – 2012 Массовое внедрение, превращение институциональных изменений в основу системных изменений.

2012 – 2020 и далее. Становление нового качества образования.

Разрушая стереотипы, он бросает вызовы обществу и его основным институтам, в том числе образованию. Рассмотрим самые важные из них.

– Развитие мировой экономики приводит к быстрой смене технологий;

– Возникают новые квалификационные потребности глобальных рынков;

– Происходит активизация человеческой мобильности и миграционных процессов;

– Массовость высшего образования чревата рисками снижения качества образования;

– Обостряется конкуренция на мировом рынке образовательных услуг.

По мнению И.Д. Фрумина перед российской школой стоят две группы вызовов — глобальные и национальные.

Среди национальных вызовов обращает на себя внимание – недостаточный охват дошкольным образованием; высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности; значительное отставание наименее успешных групп учащихся от наиболее успешных; недостаточное развитие социальной компетентности и позитивных социальных установок у выпускников школ.

Причины обостряющихся проблем – неразвитость системы поддержки раннего развития детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образования, ухудшение качества педагогического корпуса, рост межрегиональных и межшкольных различий в качестве образования, стагнация системы дополнительного образования и воспитания. Образование перестало выполнять функцию социального лифта, оно начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. Сеть образовательных учреждений не соответствует особенностям расселения, а содержание и формы образования – изменившимся запросам населения. При этом механизм единовременного обновления содержания образования через введение новых стандартов не работает.

Проблемы с ЕГЭ, который должен был стать частью национальной системы оценки качества образования (СОКО), являются последствиями и примером частичного решения задач. Необходимо создание полноценной национальной СОКО, включающей разнообразные механизмы оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений.

Целями нового этапа развития образования должны стать: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в инновационное развитие России, ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической среды.

Чтобы решить острые проблемы сегодняшнего образования и ответить на вызовы завтрашнего дня необходимо завершить начатые институциональные преобразования и не запускать новые. В среднесрочной перспективе развития системы образования акцент должен быть перенесен с реформы институтов и укрепления инфраструктуры на достижение нового качества образовательных результатов.

На период до 2020 года приоритетными образовательными результатами должны стать: способность эффективно применять теоретические знания, высокий уровень развития технологических компетенций, формирование позитивных социальных установок. При этом, необходимо обеспечить базовую успешность каждого школьника, не допуская выхода из школ молодых людей без основ грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных компетентностей.

Предметом образовательной политики следует считать не столько систему школ и дошкольных образовательных учреждений, сколько всю сферу образования и социализации молодого поколения.

Наиболее реалистичным сценарием развития сферы образования и социализации в среднесрочной перспективе является модернизация школы, направленная на расширение ее социально-культурных функций, обновление содержания образования, улучшение преподавания в соответствии с новыми вызовами цивилизации. В то же время наиболее перспективным будет сценарий, при котором, наряду с традиционными институтами, специальную поддержку государства получит сфера неформального (открытого) образования и социализации.

Основная литература.

Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе общешкольной методической работы. – Волгоград: Учитель, 2008.

Виноградов Б.А. Инновации в образовании//Экономика образования. 2005. №3.

Подымова Л.С. Подготовка учителя к инновационной деятельности. М., 1995.

Сластенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к инновационной деятельности// Педагогическая наука и образование. 2006. №1. С. 32-37.

Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл [Электронный ресурс] 17. Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл//Исследовательская работа школьников. 2005. №3. С.5-15.

Фото из личного архива Виктора Имакаева

– Виктор Раульевич, как появился замысел сопоставления школ столь разных периодов?

– Сегодня в образовательном сообществе весьма распространены представления о том, что авторские школы вместе с инновациями остались в прошлом. На самом деле это не так. В последние годы мы наблюдаем активный рост инновационных частных школ, которые как грибы возникают по всей России.

В настоящее время команда нашего института осуществляет сопровождение нескольких современных инновационных школ. А в 90-е годы я в составе лаборатории регионального развития образования Института педагогических инноваций РАО сотрудничал со многими авторскими школами и участвую до сих пор в деятельности одной из них (33 года преподаю физику в лицее № 1 города Перми).

В то же время есть очень большие различия. Надеюсь, серия публикаций на эту тему может иметь интересное продолжение в откликах, дискуссиях и обсуждениях, потому что для меня это два феномена – инновационные школы 90-х и инновационные школы 20-х. При этом я предпочитаю во многом опираться на свой собственный опыт сопровождения или участия в развитии школ 90-х и 20-х, поэтому объектом моего рассмотрения будут только те из них, о которых я знаю не понаслышке.

– Какие уроки мы можем извлечь из этого сопоставительного анализа?

– По мнению многих экспертов образования, феномен инновационных школ 90-х годов оказался не очень продуктивным, и многие из этих ярких образовательных учреждений утратили свой потенциал за последние 30 лет. Они превратились в обычные школы, в которых по большому счёту долгое время ничего не происходит: мысль творческая, педагогическая не развивается, и это очень опасная тенденция, с моей точки зрения.

– А чем вы объясняете такое явление? Оно связано с физическим уходом лидеров, с изменением общественно-политического контекста?

– Это принципиальный вопрос, который мы будем разбирать на протяжении всех публикаций рубрики. С одной стороны, это действительно уход лидеров – не только физический, но и профессиональный (мы знаем огромное количество примеров выдавливания, насильственного увольнения ярких, прогрессивных директоров школ за последние 5 лет), что приводит к затуханию инновационного потенциала школы: они утрачивают свой особый дух, уклад, уникальную систему отношений. Пожалуй¸ исключение из правила – школа Тубельского, которая старается сохранить свои традиции вопреки бюрократическим препонам. Иными словами, проблема этих школ заключалась в том, что они были авторскими, и если основатель школы не успевал создать соответствующий уклад, который бы воспроизводился, то после ухода, смерти и т.д. этой самой личности эти школы сходили на нет.

С моей точки зрения, авторские школы 90-х – это уникальный феномен, цветок, возникший неожиданно в пустыне. Пока он мог, он рос, сопротивлялся, развивался. Но он не был способен к воспроизводству во втором, третьем поколении и уж тем более к масштабированию. Именно эта проблематика, мне кажется, заставляет нас обратиться к сравнительному феноменологическому анализу школ 90-х и нынешних, современных, которые создаются не единоличным автором, а командой профессионалов.

– В 90-е годы был большой запрос на инновации во всех сферах общественно-политической жизни, в том числе в образовании. А нынешняя ситуация сильно отличается от той, прежней, поэтому условия для развития инновационного движения, мягко говоря, неблагоприятные?

– В 90-е годы любое инновационное движение, которое меняло закостеневшую ткань общественно-экономических, культурно-образовательных отношений, воспринималось как благо. Сейчас мы наблюдаем некоторый другой феномен, как мне кажется. Он заключается в том, что запрос на инновации ушёл к частникам. Он не со стороны государства, он со стороны частных лиц, обладающих колоссальными ресурсами и влиянием (Герман Греф, Вадим Мошкович), а также со стороны родителей, и этот запрос ширится и множится. Именно родители оказываются такими кровно заинтересованными акторами, которых не устраивает то, что происходит в обычной массовой муниципальной школе. И как только они видят, что есть какое-то предложение, отличное от обычной массовой школы, так сразу же они на это предложение откликаются и готовы платить огромные или не очень огромные суммы за то, чтобы их ребёнок оказался в ситуации современного, интересного, увлекательного инновационного образования. Вот этот запрос есть, безусловно, вот это смещение фокуса точно произошло.

В 90-е – это был запрос общесоциальный, разделяемый многими социальными группами, поддерживаемый государством, или хотя бы государство не противилось этому запросу. Поэтому инновации происходили в муниципальных школах. А сейчас мы наблюдаем, что запрос есть, он очень мощный, очень сильный, но он сместился в негосударственный сектор.

– Частные школы начали создаваться в 90-е, потом этот процесс несколько затормозился, а сейчас вновь активизировался. Чем новые частные школы, особенно инновационные, отличаются от тех частных школ в 90-е?

Если мы обратимся к нынешнему десятилетию, мы видим, что в муниципальных школах практически затухли все инновации. Их там практически нет, потому что в современной системе российского образования до последнего времени мы не видели развернутой инновационной образовательной политики, которая предполагает наличие механизмов, схем, способов актуализации инновации, сопровождения, доведения до результата, масштабирования, диссеминации. В настоящее время обновляется механизм федеральных инновационных площадок (ФИП), но их, замечу, мало – это пара десятков школ. Сам факт изменения механизма ФИП говорит о кризисе инновационного движения в государственном секторе образования.

В то же время частники с удовольствием заняли эту нишу, и мы наблюдаем, что сейчас самые интересные проекты, начиная с середины 10-х годов нынешнего века, происходят в частной школе. Смею предположить, что в ближайшее время мы столкнёмся с феноменом инновационных частных университетов. Потому что логика развития процессов в образовании к этому ведёт: кардинально перестроить деятельность современного российского государственного университета, даже успешного, практически невозможно, и, следовательно, будут возникать инновационные частные университеты. Мне кажется, разобраться с этим феноменом очень важно.

– Вероятно, это связано с большей степенью свободы, которой обладают частные школы и вузы?

– Действительно, вопрос свободы крайне важен, потому что стартапы, инновации невозможны без свободы. Скажу больше, они невозможны без специально обустроенного пространства свободы. И с этой точки зрения надо зафиксировать вопрос свободы инноваторов тогда и сейчас. Это вопрос разносторонний, он не сводится только к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ФГОС, СанПиНам, но надо признать, что современные инновационные школы, в отличие от своих предшественников, вырастают при огромном количестве ограничений.

Особый вопрос, которому бы хотелось уделить внимание – это свободное время педагога.

Инновации 90-х годов реализовывались в условиях профицита свободного времени.

Учителя не были загружены отчетностью, бюрократическими процедурами. Они могли реализовывать свои идеи без контроля и проверок сверху, и я расскажу о конкретных нормативно-правовых механизмах, которые этому способствовали.

Современные инноваторы живут в условиях тотального дефицита времени.

Все сотрудники современных инновационных школ загружены под завязку.

Отчасти эта ситуация спровоцирована всевозможными препонами в виде СанПиНов и других нормативных актов, и это большая проблема.

Есть еще одна тонкая материя, называемая укладом. Этот аспект достоин подробного рассмотрения. Судьба инновационной школы зависит от того, рассматривает ли автор уклад как специальную задачу для создания и поддержки своей организации. Уклад – один из ключевых факторов, определяющих долгожительство школы.

– Сегодня на первый план выходит рейтингование школ по количеству победителей олимпиад, обладателей высоких баллов ЕГЭ и ОГЭ и другим аналогичным показателям. Считались ли эти параметры важными для школ последнего десятилетия XX века?

1. Алешинцев И.А. Сословный вопрос и политика в истории наших гимназий в XIX в. // Исторический очерк. – СПб., 1908. – 86 с.

2. Аллагулов А.М. Развитие культурно-антропологической концепции становления образовательной политики в отечественной педагогической науке во второй половине XIX – начале XX века // Психолого-педагогический поиск. – 2013. – № 4 (28). – С. 155–162.

3. Аллагулов А.М. Образовательная политика в России во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2010. – № 2. – С. 103–112.

4. Артамонова Л.М. Школьные реформы XVIII – первой половины XIX века в процессе российской модернизации // Вестник СамГУ. – 2012. – № 2/2 (93). – С. 51–60.

5. Вопрос о положении наших частных учебных заведений // Журнал Министерства народного просвещения. – 1867. – Ч. 133, январь, отд. III. – С. 25–64.

6. Дебольский Н.Г. Чем должна быть русская общеобразовательная школа? // Журнал Министерства народного просвещения. – 1900. – Ч. 330, июль, отд. IV. – С. 23–64.

8. Прокофьева Е.А. Частная общеобразовательная школа в дореволюционной России (некоторые аспекты проблемы) // Педагогика и политика в образовании России начала XX века: конф. молодых ученых (25–26 февраля 1997 г.): в 2 ч. Ч. 1. Доклады. – М.: ОДИ-International, 1997. – 151 с.

9. Тимофеев А. О преобразовании гимназий // Журнал Министерства народного просвещения. – 1860. – Ч.CVII, июнь-июль, отд. II. – С. 68–85.

10. Филоненко Т.В. Реформы и контрреформы: история школьных систем в России XIX – первой трети XX веков. – Воронеж: Центрально-книжное издательство, 2004. – 456 с.

11. Христофорова Н.В. Российские гимназии XVIII–XX веков (на материалах г. Москвы). – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шигелика, 2001. – 192 с.

Начало XVIII века ознаменовано кардинальными изменениями в подходах к организации образования в России, по сути, были заложены принципиально новые теоретико-методологические основания общеобразовательных учреждений. Как отмечает историк педагогики М.В. Богуславский, именно в XVIII столетии возникает светская школа, предпринимается попытка создать государственную систему образования, разрабатываются основы светского обучения и воспитания. Развитие образования и просвещения в России становится важной государственной задачей.

Новацией в организации системы народного просвещения выступала его идея о преемственности между начальным, средним и высшим образованием. Впервые прозвучала идея о необходимости учреждения учебно-научных центров – как центров по подготовке высококвалифицированных специалистов для нужд российского государства. В этом контексте им была разработана и обоснована педагогическая концепция, опирающаяся на личность и отечественные педагогические традиции.

Отметим, что образовательная реформа Екатерины явилась значительным продвижением в попытке создания общероссийской модели государственной школы. Однако все эти реформы носили сословный характер и ориентировались в первую очередь на дворян, для которых создавались пажеский корпус, кадетские корпуса, частные пансионы, институты благородных девиц.

За двадцать лет реформ в области просвещения конца XVIII века проявились как ее успехи, так и ограниченные ресурсы. В 1791 году отмечалась наивысшая численность воспитанников народных училищ и частных пансионов – 17787 человек, а в 1797 году – 15628 воспитанников (Л.М. Артамонова) [4, с. 59].

В принятых нормативных документах, ограничивающих число частных училищ, предусматривалось также облегчение условий их открытия на основании:

«а) предоставляя свободу в выборе учебного курса для того или другого частного училища, содействовать учреждению благоустроенных частных училищ, приближающихся к учебному курсу классических гимназий, предоставлением таким частным училищам весьма существенного права поступления их воспитанников в университет по экзамену не в какой-либо казенной гимназии, а в особой экзаменационной комиссии, с участием в ней и учителей частного училища;

б) для обеспечения лиц, посвятивших себя воспитанию и обучению в частных училищах, на случай болезни или в старости, учредить эмеритальную кассу, из которой могли бы выдаваться пособия таким лицам, единовременные или постоянные;

По подсчетам Т.В. Филоненко [10, с. 271] можно проследить динамику численности общеобразовательных учреждений в начале XX века: в 1902 году: 207 мужских гимназий, 35 мужских прогимназий, 124 реальных училища, 264 женские гимназии, 171 женская прогимназия, 10 женских училищ, 12 мариинских женских училищ; в 1906 году: 245 мужских гимназий, 37 мужских прогимназий, 178 реальных училищ, 433 женские гимназии, 172 женские прогимназии, 5 женских училищ, 15 мариинских женских училищ, 4 горских школы и 13 училищ при церквах иностранных исповеданий; в 1912 году: 463 мужские гимназии (в том числе 341 правительственная, 53 частные с правами правительственных, 64 частные с правами только для учащихся и 5 при церквах иностранных исповеданий), 63 мужские прогимназии (в том числе 27 правительственных, 14 частных с правами правительственных и 22 частные с правами для учащихся), 317 реальных училищ (в том числе 227 правительственных, 44 частные с правами правительственных, 37 частных с правами для учащихся и 9 при церквах иностранных исповеданий), 943 женские гимназии, 191 женская прогимназия, 4 женских училища, 20 мариинских училищ, 3 горские школы; в 1916 году: 495 мужских гимназий, 29 мужских прогимназий, 305 реальных училищ, 965 женских гимназий, 99 женских прогимназий.

По мнению Ф.И. Крейман [11, с. 115], частная гимназия давала больше возможностей для общества в реализации своих образовательных идеалов, а для воспитанников создавала условия их дальнейшей успешности. Ключевыми новациями педагогической концепции Ф.И. Крейман в инновационной деятельности общеобразовательного учреждения выступали: приоритет личности воспитанника, интеграция семьи и школы, опора на традиционные (православные) российские ценности, повышение требований к учителю, который должен выступать олицетворением активной и творческой личности.

В начале XX века перед педагогическим сообществом стоял вопрос – чем должна быть русская общеобразовательная школа? [6, с. 24]. Так, например, на основе изучения зарубежного опыта построения инновационных типов общеобразовательных учреждений отмечалось, что классическая гимназия возникла в Западной Европе не вследствие теоретических соображений о том, что всего ценнее для развития способностей учащегося юношества по самой природе этих способностей, а в силу культурно-бытовых требований. Постепенно нарастающее сознание того, что древние языки уже не составляют основы современного западноевропейского образования, привело к постепенному развитию и усилению значения реальных или полуреальных (с одним латинским языком) учебных заведений. Школа, беспрепятственно подчиняющаяся влияниям современности и из нее же исключительно почерпающая свой образовательный материал, рискует сама сделаться пассивным орудием этой одностроннности и, стало быть, в конечном результате – упадка высшей духовной культуры.

На первом – революционно-идеологическом этапе (ноябрь 1917 – конец 20-х годов XX века) ‒ произошел кардинальный отказ от царской модели школы (в первую очередь гимназии) и ориентацией на американскую модель, характеризующуюся отсутствием централизованного управления, гибкостью учебных планов, развитым общественно-государственным управлением образовательным учреждением, достаточно развитой системой внеаудиторной деятельности обучающихся.

На втором – рефлексивно-организационном этапе (конец 20-х – начало 50-х годов XX века) ‒ произошел возврат к организации школьной жизни по дореволюционному образцу (классическая гимназия), были вновь введены учебные планы, осуществлялась регламентация внутреннего распорядка школьной жизни, увеличилась учебная нагрузка, возвратились к классно-урочной системе с руководящей ролью педагога, возвращена отметочная система (была упразднена в 1918 году), введен единый обязательный учебник по каждому предмету, возвращен принцип единоначалия в управление школой, произошел возврат регламента поощрения и наказаний учащихся (март 1944 года).

Третий этап – производственно-ориентированный (1952–1984 годы) ‒ связан с решением XIX съезда ВКП(б), возвращавшим идею введения обязательной общеобразовательной школы. Выделим ключевые основы общеобразовательной политехнической трудовой средней школы с производственной деятельностью: увеличение срока обязательного обучения с семи до восьми лет, расширение сети школ рабочей молодежи, возврат с 1966/1967 учебного года десятилетней школы, политехнизация содержания образования (укрепление связи с жизнью), возвращение уроков труда (март 1966 года), введение факультативных занятий (с 7 класса), разрешение школ и классов с углубленным теоретическим и практическим изучением предметов, переход с начала 1970-х годов к трехлетней начальной школе.

Четвертый этап – рефлексивно-конструктивный (1984–1988 годы) ‒ связан достаточно с новым прочтением идеи политехнизации. Выделим ключевые направления изменений в общеобразовательном учреждении: новая структура (обучение с шести лет и переход к одиннадцатилетнему обучению, возможность специализации с восьмого класса по физике, математике, химии, биологии, гуманитарным и социальным предметам, введение дополнительных учебных часов для уроков труда, введение обязательной трудовой практики (с пятого класса), снижение наполняемости классов (до 30).

Пятый этап – поисково-эвристический (1988–1992 годы) связан ‒ с построением нового типа школы и связан с такими именами, как Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, О.С. Газман и другие. Суть преобразований в системе образования сводилась к следующему – широкая дифференциация обучения с отказом от обязательного всеобщего среднего образования.

В рамках этого этапа представляет научно-теоретическую значимость создание инновационных типов общеобразовательных учреждений в России и Оренбургской области в частности. Так, в соответствии с экспериментальным положением о школе-гимназии, утвержденным коллегией министерства народного образования РСФСР от 22 февраля 1990 года, с целью представления учащимся возможности для реализации индивидуального творческого потенциала, самостоятельного выбора предметов для углубленного изучения, дальнейшей профессиональной ориентации педагогический коллектив школы № 19 совместно с высшими учебными заведениями городов Орска и Оренбурга разработали положение о многопрофессиональной гимназии, учебные планы, программы и штатное расписание. Гимназия должна была обеспечить изучение основ наук в соответствии с базовым компонентом и углубленное профильное обучение в 8–11 классах (физико-математическое, естественно-научное, гуманитарное), введение специальных курсов по выбору: логика, психология, латынь и другие.

В нормативных документах отмечалось, что понимание исключительной значимости образования для развития интеллектуального, культурного и экономического потенциала России поставило ряд первоочередных задач, связанных с реализацией крупномасштабных и долгосрочных государственных программ, направленных на удовлетворение потребности каждого жителя России в гарантированном Декларацией прав и свобод человека праве на образование. Система образования требует радикальной реформации, прежде всего связанной с выработкой механизма государственной защиты и социальной поддержки инновационных процессов, затрагивающих приоритетные направления её функционирования: достаточного финансового и материально-технического обеспечения ресурсами, капитального строительства, развития научной и учебной деятельности, социальной защиты педагогических работников и учащихся.

На договорных началах с кафедрой общей педагогики Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена (зав. кафедрой – действительный член академии педагогических наук З.П. Васильева), кафедрой педагогики Оренбургского пединститута (научные консультанты В.С. Болодурин, А.А. Шехтман, А.В. Кирьякова) подготовлены положения о новых типах школ, специальные учебные планы, программы, которые получили одобрение членов совета по разработке и внедрению новаторских идей в практику работы школ и ПТУ при УНО облисполкома (председатель Т.В. Фролова), Министерством народного образования РСФСР, планово-финансовым отделом УНО (зав. Л.С. Трофименко).

Для руководства экспериментом были созданы школьные авторские коллективы, определены этапы осуществления, взаимосвязь с вузами, ПТУ, базовыми предприятиями, детскими садами.

Отметим, что характерным явлением для образовательной системы начала 1990-х гг. стало появление и развитие новых типов учебных заведений, гимназий, лицеев, школ-колледжей. Они максимально дифференцировали обучение как составную часть гуманизации и демократизации образования. Однако этот процесс был сложным и противоречивым. Это объяснялось отсутствием должного финансово-экономического, нормативно-правового, научно-методического и кадрового обеспечения.

Рецензенты:

Челпаченко Т.В., д.п.н., доцент, кафедра общей педагогики Оренбургского государственного педагогического университета, доцент, г. Оренбург;

Аллагулов А.М., д.п.н., доцент, Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Оренбург.

Читайте также:

- Классификация групп в социальной психологии кратко

- Приказ о создании совета старшеклассников в школе типовой

- Школа 171 рейтинг 2020 2021

- Темы внеклассных мероприятий по математике в начальной школе

- Внутренняя политика франции 1930 кратко

В 1988 году приказом тогдашнего министра (председателя Госкомитета СССР по народному образованию) Г.А. Ягодина при Госкомитете был создан Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа» во главе с известным педагогом и публицистом Э.Д. Днепровым. В него вошли или так или иначе сотрудничали с ним многие думающие педагоги и психологи страны. Целью создания ВНИКа была разработка принципиально новой образовательной политики, основанной на идеях развития личности школьника, вариативности и свободного выбора на всех уровнях образовательной системы, превращения образования в действенный фактор развития общества.

Были разработаны и в декабре 1988 года одобрены Всесоюзным съездом работников образования следующие основные принципы: демократизация; плюрализм образования, его многоукладность, вариативность и альтернативность; народность и национальный характер образования; открытость образования; регионализация образования; гуманизация образования; гуманитаризация образования; дифференциация образования; развивающий, деятельностный характер образования; непрерывность образования. В течение полутора лет реализация новой реформы задерживалась и по-настоящему началась только с назначением Э.Д. Днепрова в 1990 г. министром образования РСФСР (и затем РФ).

Параллельно с реформой среднего образования в конце 80–90-х гг. осуществлялась и реформа высшего образования. Ее основным содержанием были гуманизация и фундаментализация образовательных программ, рационализация и децентрализация управления вузами, диверсификация образования и введение его многоуровневой структуры, дальнейшее развитие демократизации и самоуправления в вузах. Однако эта реформа осталась не доведенной до логического конца; в частности, не решены проблемы многоканальности финансирования вузов, осталось почти без изменений высшее педагогическое образование и мн. др.

После 1985-го, а особенно после 1991 г. резко изменилось к лучшему положение с национальным образованием. Многие языки народов РФ, ранее бывшие бесписьменными, получили письменность и стали предметом обучения в школах. Благодаря введению так называемого национально-регионального компонента содержания школьного образования стало возможным обучать детей истории и культуре народа (региона).