Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме 5 класс родной язык

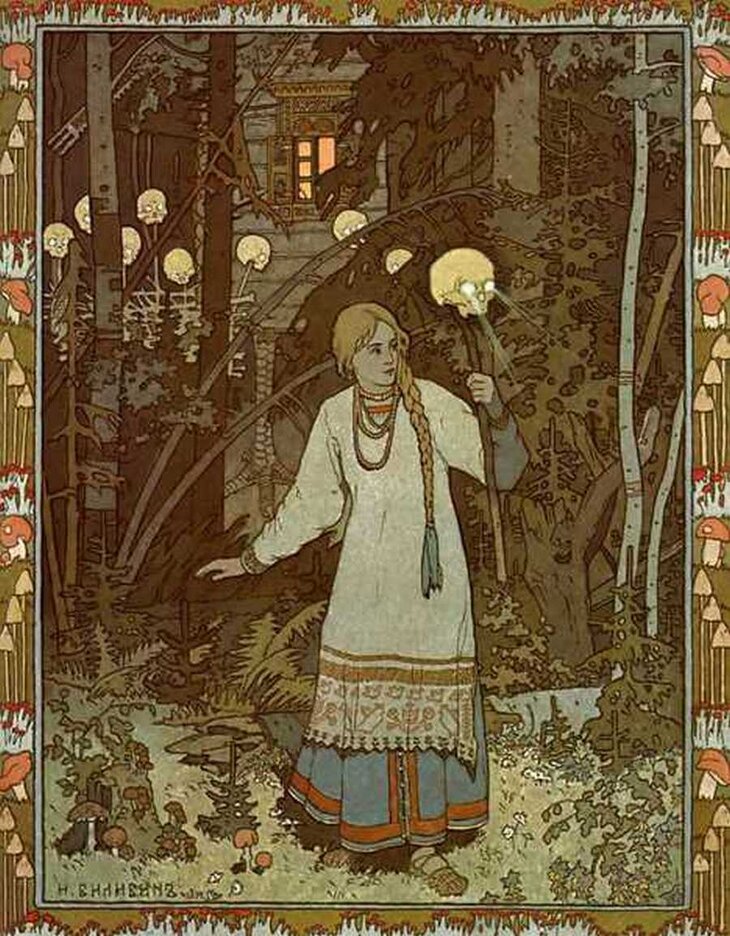

Традиционный праздничный наряд вологодской девушки, изображенной на рисунке И. Я. Билибина, состоит из белой рубахи ниже колена с короткими и широкими рукавами с вышивкой, собранными ниже локтя (у горла рубаха застегивается круглой серебряной запоной); сарафана; душегреи; платка, накинутого на плечи и кокошника на голове, из под которого виднеются косы, заплетенные лентами.

Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме. Постарайтесь найти дополнительную литературу о том, какую верхнюю одежду, головные уборы, обувь носили наши предки не только в праздники, но и в будние дни.

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем). Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или шубами. Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове повойник и повязывать ещё платком, а при выезде из дома они надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку, с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком. На ноги девушки надевали чеботы, которые шились из сафьяна, атласа и бархата.

В обычные дни девушки надевали рубаху или сарафан. На голове был платок. Вся одежда была украшена вышивкой. Ноги летом одевали в лапти, а зимой — в сапоги или валенки.

Постарайтесь найти дополнительную литературу о том, какую верхнюю одежду, головные уборы, обувь носили наши предки не только в праздники, но и в будние дни.

1klass. org

02.07.2017 18:29:56

2017-07-02 18:29:56

Источники:

Https://1klass. org/russkij-yazyk/5-klass/russkij-rodnoj-yazyk/stranicza-33/

Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме. Школьные » /> » /> .keyword { color: red; } Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме 5 класс родной язык

Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме. Постарайтесь найти дополнительную литературу о том, какую верхнюю одежду, головные уборы, обувь носили наши предки не только в праздники, но и в буднии дни. ПОМОГИТЕ ПЖ

Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме. Постарайтесь найти дополнительную литературу о том, какую верхнюю одежду, головные уборы, обувь носили наши предки не только в праздники, но и в буднии дни. ПОМОГИТЕ ПЖ.

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами.

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках.

ПОМОГИТЕ ПЖ.

Znanija. com

10.04.2018 5:27:09

2018-04-10 05:27:09

Источники:

Https://znanija. com/task/46206694

История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды. 5 класс » /> » /> .keyword { color: red; } Подготовьте небольшой рассказ о женском или мужском русском национальном костюме 5 класс родной язык

История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды. 5 класс

История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды. 5 класс

Цель: формирование представлений о русском национальном костюме, о традициях русского народа, о предметах быта.

Познакомить с историей костюма,

Дать представление о взаимном проникновении материальной и духовной культуры,

Рассказать о быте, традициях и обычаях народа.

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Организационный момент

Формулировка темы и цели урока

Изучение нового материала.

Работа со статьей учебника. Стр. 29-30

Слово учителя.

Работа со статьей учебника. Стр. 31-32.

Как вы понимаете мысль о том, что «язык сохраняет отдельные «кусочки», «осколки старинных слов»? Как вы думаете, какие «отзвуки» древнего слова лепота имеют в виду авторы текста?

Какое значение в современном русском языке имеет сочетание за тридевять земель?

Попробуйте догадаться, какое число скрывается за числительным «тридевять»?

Имейте в виду, что в старину в народном языке наряду с общей десятеричной системой счета существовала и другая, девятеричная, то есть счет девятками.

Известно ли вам шутливое выражение сарафанное радио?

В каких ситуациях его употребляют?

Как вы думаете, какие представления лежат в основе смысла этого выражения?

«Уважение к минувшему – вот черта, отделяющая образованность от дикости», – это слова А. С.Пушкина. Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то. Это целиком и полностью относится и к изучению одной из важнейших сокровищниц русского народа – старинному костюму.

Русский традиционный костюм стал складываться в XII-XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов – славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне. Покрой женской одежды соответствовал всем канонам православия: одежда была свободной, чтобы через нее невозможно было прочитать очертания фигуры, главным принципом при изготовлении одежды было целомудрие женщины, в соответствии с евангелическими заповедями. Особое значение имел головной покров. В быту непокрытой могла быть только девушка. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора: девичьего – в виде обруча или повязки, женского – в виде закрытой шапочки, кокошника, сороки, платка.

Реформы императора Петра I в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь все шире, она вошла в быт горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному народному костюму.

Как вы понимаете значение слов за´пона, бора´?

Прочитайте фрагменты текста, в которых эти слова поясняются.

Соотнесите рисунок «Вологодская девушка в праздничном наряде» (стр. 31) с содержанием текста.

Какой еще информацией надо обладать, чтобы описать традиционный праздничный костюм девушки?

Что для этого нужно знать?

Закрепление нового материала

1. Выполнение упр. 28.

2. Сообщения обучающихся о национальном костюме

Прочитайте текст и найдите недостающую информацию для описания праздничного наряда вологодской девушки (упр. 27).

Какая информация, содержащаяся в тексте, понадобится вам для описания праздничного наряда вологодской молодухи – молодой замужней женщины? Прочитайте фрагмент текста, в котором об этом говорится.

Опираясь на тексты упр. 27 и 28, подготовьте рассказ о традиционном праздничном наряде.

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Жизнь крестьянина была неразрывно связана с природой, возделыванием земли и соответствующими трудовыми циклами. Праздник либо завершал какой-то сложный этап в нелегкой крестьянской жизни, либо предшествовал следующему важному этапу. Праздник ждали, к нему готовились.

А какие наряды надевали в праздники? Накануне народных гуляний распахивались тяжелые сундуки и на свет извлекались многочисленные рубахи, сорочки, сарафаны, кафтаны, шушуны и юбки. Чем больше сундуков и чем плотнее они были набиты – тем богаче считался хозяин дома и тем большей почет был хозяйке.

У донских казачек достаток мерялся, например, по числу юбок, которых было по пятнадцать-двадцать штук, а к ним для пары полагалась еще и кофта того же цвета.

Вся праздничная одежда была очень красочной, обязательно украшалась элементами вышивки, полосами позумента, бисером, шнуром, блестками и прочими деталями которых, как правило, не было в повседневной одежде.

Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была сама себе и модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из которых шилась традиционная одежда, были в основном домашнее выработки, поэтому крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и делать многое другое.

Особое внимание женщины всегда уделяли головным уборам – самой заметной части любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин. Замужняя женщина по древнему обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы от постороннего глаза. Нельзя было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься домашними делами. Женщины носили – глухие сороки, кики, повойники, платки.

А вот молодым девушкам не возбранялось демонстрировать свои волосы: «Девичья коса – всему миру краса». Девушки носили – легкие и воздушные накосники, коруны, венцы, кокошники, ленты, обручи.

И конечно, в праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме молодой женщины. Это – ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были весьма разнообразны по форме, составу и размерам. На их изготовление использовались различные материалы со всевозможными вставками из стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц.

Рассказать о быте, традициях и обычаях народа.

Multiurok. ru

13.04.2017 12:53:01

2017-04-13 12:53:01

Источники:

Https://multiurok. ru/files/istoriia-v-slove-naimenovaniia-predmetov-tradits-1.html

На открытке представлено изображение «Вологодская молодуха в праздничном наряде». Автор изображения — Иван Яковлевич Билибин, живописец, график и театральный художник, автор картин и красочных иллюстраций к русским сказкам и былинам.

Традиционный женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев (со швом спереди) или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами. Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере также были распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, Архангельская губерния была известна роскошной вышивкой и кружевом, Тверская — золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Коллекция народных костюмов, собранная Билибиным в этнографических экспедициях, служила вдохновением для его работы над иллюстрациями русских сказок и стилизациями на крестьянскую тему. Костюмы из билибинской коллекции, хранящиеся в Ивангородском музее, не раз воспроизводились в произведениях художника. Иван Яковлевич восхищался красотой русских женщин в праздничных нарядах.

Сохранились фотографии его первой жены Марии Яковлевны Чемберс-Билибиной, позировавшей художнику в русском костюме, а также его самого в крестьянской рубахе.

В билибинских открытках, иллюстрациях к сказкам, эскизах декораций к театральным постановкам всюду видны мотивы, увиденные художником в экспедициях, и даже прямые заимствования узоров русской праздничной одежды, полотенец, буквиц старопечатных книг. Так, эти мотивы стали основой решения театрального костюма, изготовленного для великой балерины Анны Павловой. Костюмы из коллекции художника относятся к середине XIX века.

Иван Яковлевич любил все эти старинные предметы и украшал ими свою квартиру на 10-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. В столовой стояли соломенные стулья, а на столе, покрытом красивой деревенской скатертью, стояли пузатый самовар, трактирный чайник и красивые расписные чашки, в которых чай казался вкуснее. Иван Яковлевич был гостеприимным и хлебосольным хозяином.

По понедельникам большинство московских музеев не работают, но это не значит, что у публики нет возможности приобщиться к прекрасному. Специально для первого дня недели редакция сетевого издания m24.ru запустила новую рубрику «10 неизвестных», в которой мы знакомим вас с десятью произведениями мирового искусства, объединенными одной тематикой. Распечатывайте наш гид и смело отправляйтесь с ним в музей, начиная со вторника.

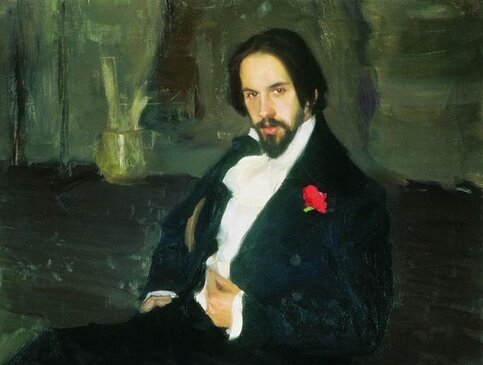

Борис Кустодиев «Портрет И.Я. Билибина», 1901

16 августа исполнилось 140 лет со дня рождения русского художника Ивана Яковлевича Билибина, одного из главных книжных иллюстраторов и театральных художников первой половины XX века. Самые известные его работы каждый видел в сказках «О царе Салтане» и «Золотом Петушке», но его творческое наследие намного шире и разнообразнее.

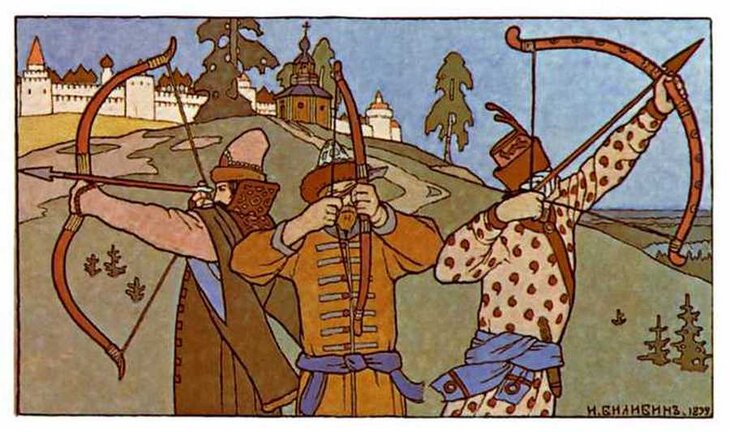

Иван Билибин. Заставка к сказке «Царевна-Лягушка», 1899

Иван Билибин. Заставка к сказке «Царевна-Лягушка», 1899

Иван Яковлевич Билибин был из того поколения художников, которому выпало работать с малыми формами и развивать декоративно-прикладное искусство. Театр, книжные иллюстрации, мебель, посуда, музыкальные инструменты и декор приобрели самодостаточную ценность, и сегодня именно они формируют наше представление о «Серебряном веке». Билибин был выдающимся книжным иллюстратором: в первое десятилетие XX века он создал целую серию «Сказок», которые до сих пор считаются классическими и продолжают издаваться с его иллюстрациями. Среди них были и «Сказка о царе Салтане» (1905), «Сказка о золотом петушке» (1910), «Царевна-Лягушка» (1899), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1908), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (1902), былина «Вольга» и многие другие. Также Билибин работал над оформлением оперы «Золотой Петушок» для театра Зимина в Москве. Именно в этих иллюстрациях на «русскую» тему проявляется индивидуальный и очень узнаваемый билибинский стиль.

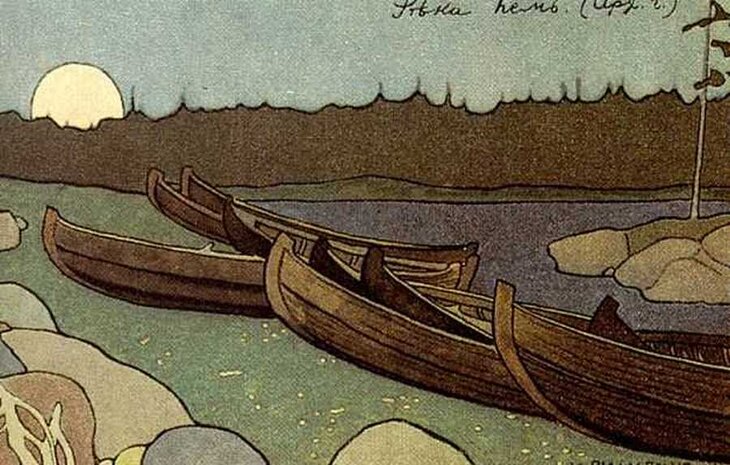

Иван Билибин. «Река Кемь». Журнал «Открытое письмо», 1904

Иван Билибин. «Река Кемь». Журнал «Открытое письмо», 1904

Также в эти годы Билибин сотрудничает с главными художественными журналами, альманахами и сборниками, начиная от «Мира искусства», заканчивая «Весами» и «Открытым письмом», которое было первым русским периодическим изданием об открытках. Для «Открытого письма» Билибин создает графическую серию открыток с иллюстрациями на различные темы. Здесь его художественная манера более свободна, так как он не привязан к сюжету или какой-либо целостной концепции образов и персонажей.

Иван Билибин. Концовка к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 1902

Иван Билибин. Концовка к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 1902

Среди иллюстраций к сказкам самыми интересными с художественной точки зрения оказываются первое и последнее изображения. Вырванные из контекста, они служат своего рода декорацией или занавесом разворачивающихся в сказке событий. В этих иллюстрациях Билибин всегда оказывается предельно минималистичен – пейзаж или герой обведены плотной черной линией и закрашены двумя или тремя цветами. Конечно, тема Билибина – исключительно мир русской сказки, но знание традиций японской гравюры очевидно. Именно оттуда он берет приемы очерчивания форм плотным контуром и построение колорита.

Иван Билибин. «Вологодская девушка в праздничном наряде». Рисунок для почтовой открытки, 1905

Иван Билибин. «Вологодская девушка в праздничном наряде». Рисунок для почтовой открытки, 1905

В начале 1900-х годов этнографический отдел Музея Александра III командирует Билибина в северные губернии, Вологодскую и Архангельскую для изучения традиций деревянной архитектуры. Помимо этого Билибин делает огромное количество рисунков и эскизов с изображениями народных костюмов и предметов быта. Сегодня эти рисунки – уникальный источник знаний об этических особенностях жизни северных народов России, многие из которых были утрачены.

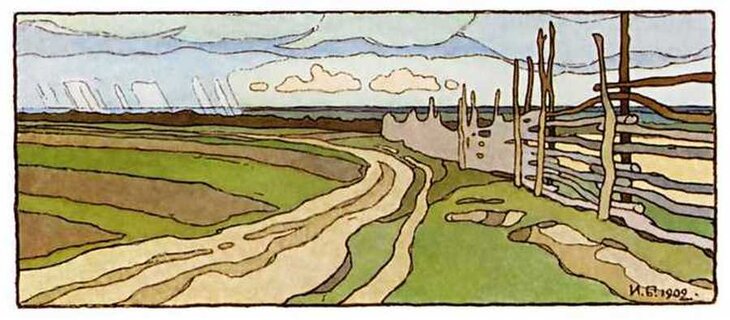

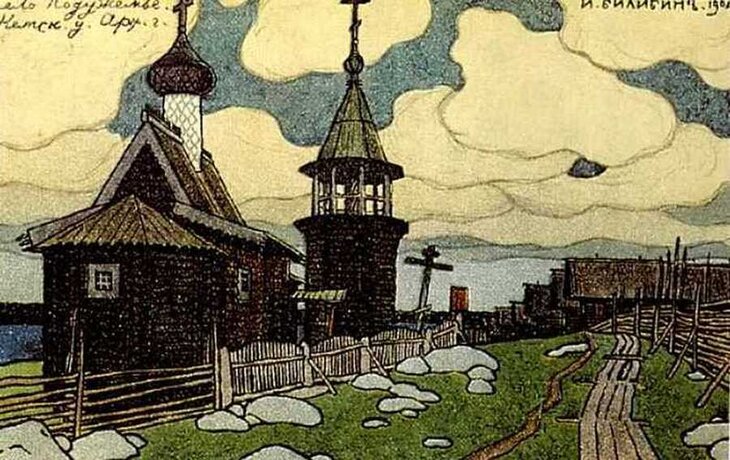

Иван Билибин. «Село Подужемье». Эскиз для журнала «Открытое письмо», 1904

Иван Билибин. «Село Подужемье». Эскиз для журнала «Открытое письмо», 1904

Эскиз для журнала «Открытое письмо» с изображением деревянной церкви в селе Подужемье – еще один пример рисунка из серии, созданной в северной экспедиции. Все эти зарисовки стали основой иллюстраций к сказкам: пейзажи северных губерний населялись персонажами народных приданий или пушкинских историй. В этих иллюстрациях Билибин создает объемный мир, наполненный таким количеством точных деталей, которые нафантазировать было бы невозможно. Но при этом художник никогда не копирует действительность, он переосмысливает каждый ее элемент, дополняя его «сказочными», фантастическими деталями.

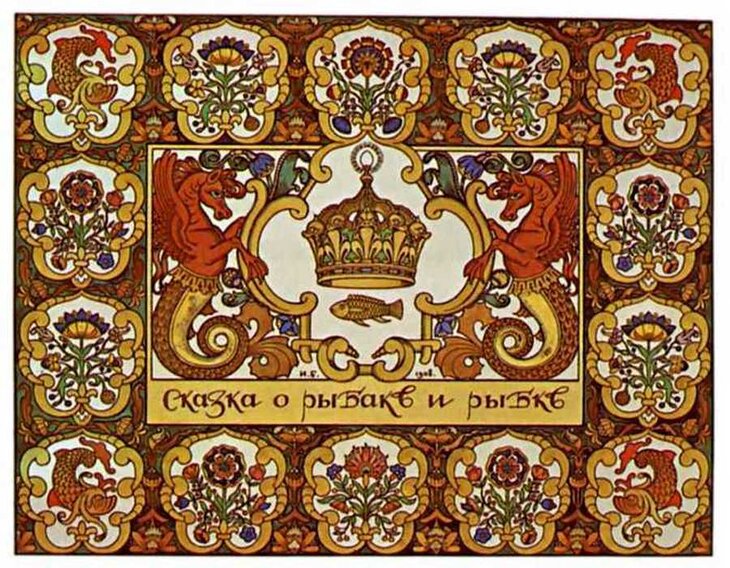

Иван Билибин. Обложка к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, 1908

Иван Билибин. Обложка к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, 1908

Собирая традиционные узоры, Билибин мог превратить какой-либо незначительный элемент в орнамент, куда он включал цветочные мотивы и изображения фантастических животных. Заставки, концовки, обложки, экслибрисы, буквицы Билибина встречаются в огромном количестве изданий начала XX века, а также в таких журналах как «Мир Искусства», «Золотое Руно» и в книгах, выходивших в «Московском Книгоиздательстве».

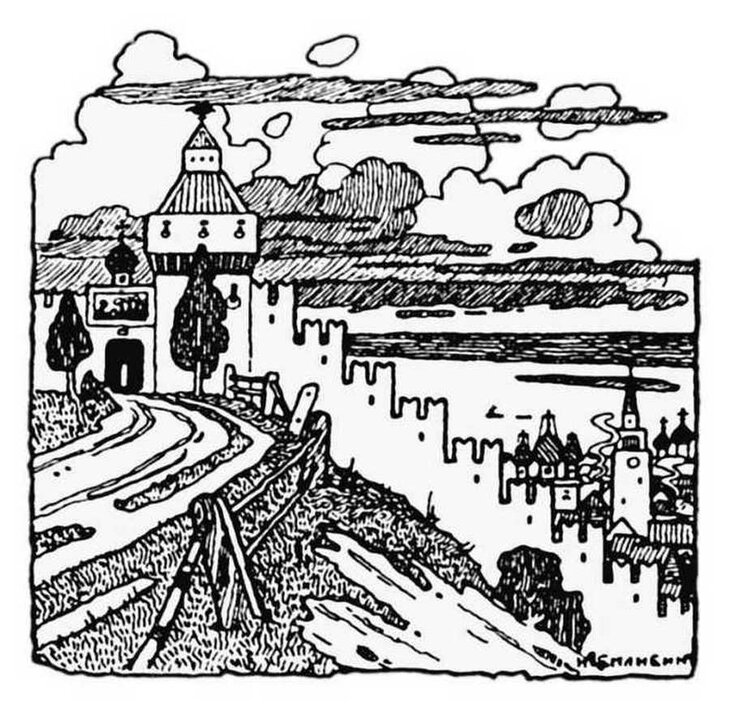

Иван Билибин. Концовка для журнала «Мир искусства», 1899

Иван Билибин. Концовка для журнала «Мир искусства», 1899

«Мир искусства» – творческое движение и одноименный ежемесячный журнал, выпускавшийся символистами с 1898 по 1904 год. Над его созданием работали все главные художники, писатели и поэты своего времени. Основателями движения были художник Александр Бенуа и создатель «Русских сезонов» Сергей Дягилев, а выпуском журнала изначально занимались крупнейшие меценаты княгиня Мария Тенишева и Савва Мамонтов. Среди тех, кто работал над журналом, нет ни одной проходной или малоизвестной фамилии: Илья Репин, Константин Сомов, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Константин Коровин, Леон Бакст, Виктор Борисов-Мусатов и многие-многие другие.

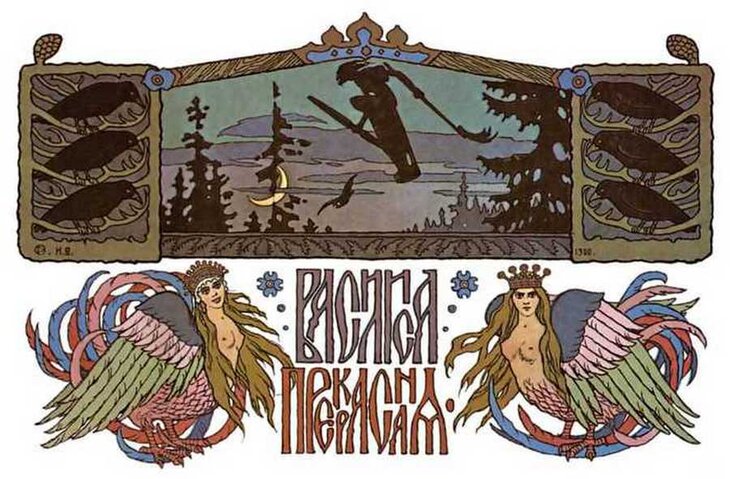

Иван Билибин. Заставка к сказке «Василиса Прекрасная», 1900

Иван Билибин. Заставка к сказке «Василиса Прекрасная», 1900

Билибин ловко играл с русскими мотивами, вплетая в них фантастические узоры и выдуманных персонажей настолько плотно, что порой отделить одно от другого становится практически невозможно. Заставка к сказке «Василиса Прекрасная» тому хороший пример: верхняя часть изображения оказывается черными силуэтами на серо-голубом фоне (чего не могло быть в традиционно русской лубочной картинке, откуда Билибин черпал приемы и мотивы), а внизу появляются изображения двух птиц-сиринов. У Билибина они оказываются улыбчивыми красавицами, а на самом деле сирины в мифологии – это темная сила из подземного мира.

Иван Билибин. «Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги». Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная», 1899

Иван Билибин. «Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги». Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная», 1899

Тоже самое происходит и с иллюстрациями: черепов со светящимися глазами в лубочном рисунке не было, при этом рубаха Василисы абсолютно точно соответствует русским традициям. Билибин был не единственным мирискуссником, которого интересовали народные мотивы, сказания и славянская мифология. Похожие образы и их трансформацию можно увидеть в работах, например, Васнецова и Врубеля.

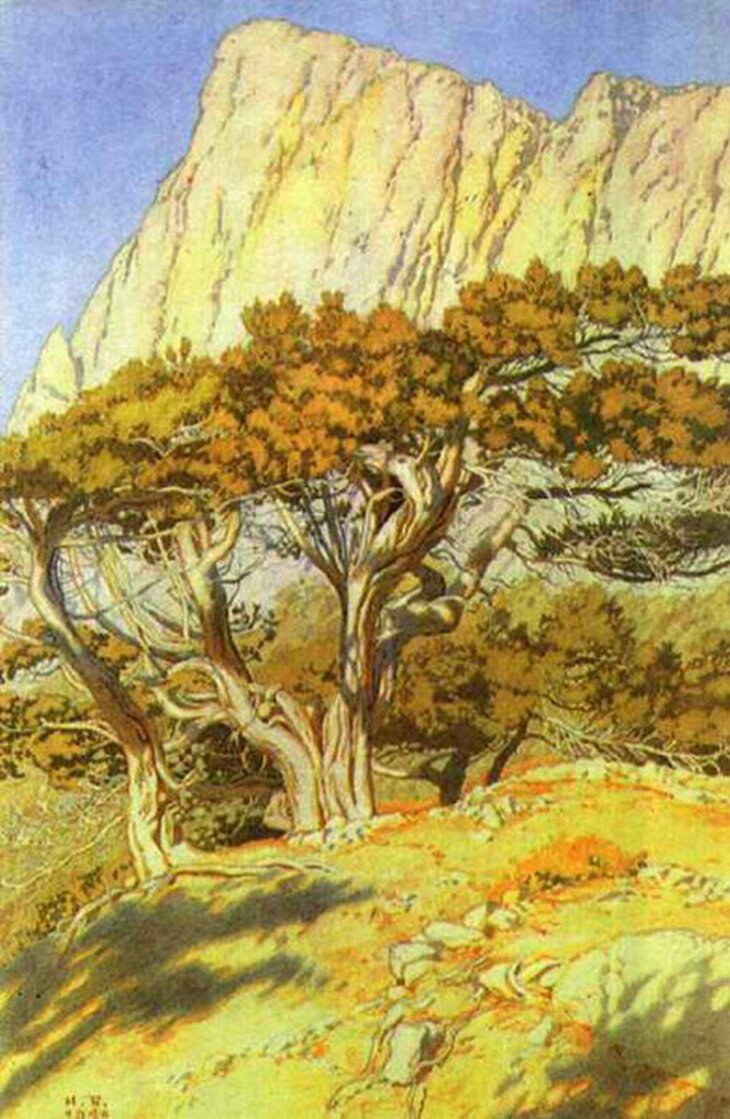

Иван Билибин. Крым, Батилиман, 1940

Иван Билибин. Крым, Батилиман, 1940

Помимо иллюстраций, Билибин создал огромное количество рисунков и графических работ с изображениями природы русского юга и севера. В 1917 году, с началом революционных событий, он уезжает в Крым, куда стекалась русская интеллигенция. Здесь, в кругу писателей и художников, он провел два года. В 1920 году Билибин уехал в Египет, а в 1925 оказался в Париже, где работал над оформлением опер и балетов. Но, насквозь пропитанного русским духом, Билибина непреодолимо тянуло в Россию. В 1936 году он прибыл в Ленинград на корабле «Ладога». Здесь художник и скончался во время блокады в 1942 году.

Ссылки по теме

- 10 неизвестных: что такое поп-арт и как понять Энди Уорхола

- 10 неизвестных: монстры, лестницы, воронки и ключи Иеронима Босха

- 10 неизвестных: шторм, бури и штиль Ивана Айвазовского