Прочитайте и перескажите небольшую статью, составленную по книге известного фольклориста В. Аникина.

В статье В. Аникина говорится, что искусство, которое создавалось народом, называется фольклором (в переводе с английского языка – «мудрость народа»). Фольклор – это устное народное творчество, оно передавалось из уст в уста из поколения в поколение. Фольклор был с человеком с рождения: сначала в колыбельных песнях, наполненных материнской любовью, а затем дитя нянчили и развлекали пестушками и потешками.

Когда ребенок подрастал, он знакомился с закличками и приговорками, а потом со считалками, которые определяли, кому в игре водить. Считалку отличает четкий ритм.

Нравились ребятам и игры со словами – скороговорки, в них можно было соревноваться: кто лучше и быстрее произнесет трудновыговариваемые фразы.

И дети и взрослые любили разгадывать загадки, которыми испытывалась сообразительность человека и в которых простые знакомые предметы представали в поэтических сравнениях.

Объясните, почему мы называем словесный фольклор устным народным творчеством. Какие произведения фольклора вы слышали от родителей, когда были маленькими, какие прочитали в книгах?

Словесный фольклор называется устным народным творчеством, потому что он передавался старшим поколением младшему из уст в уста. И так из века в век.

Я помню мамину колыбельную песню «Баю-баюшки-баю», потом со мной играли в «Сороку», которая кашу варила, и «Ладушки». Конечно, мне рассказывали сказки. Из книг я узнал о пословицах и поговорках, читал сборники русских народных сказок.

С помощью учебника и словарей дайте определение следующим жанрам устного народного творчества, фольклора: пестушка, потешка, колыбельная песня, закличка, приговорка, прибаутка, считалка, скороговорка, загадка.

Пестушка – это короткая песенка или стишок для младенцев, которыми взрослые сопровождают физические упражнения для малыша. Пестушки помогали развитию ребенка.

Потешка – небольшая песенка-приговорка, сопровождающая игру с младенцем, с его ручками и ножками. Например, к потешке относятся «Ладушки, ладушки». Потешки не только развлекали, но и развивали малыша.

Колыбельная песня – ее пели, когда укачивали малыша, чтобы он заснул. Это древнейший фольклорный жанр. Считалось, что колыбельная песня несет магическую охрану ребенка от любых бед.

Закличка – небольшая песенка или стихотворение, обращенное к силам природы или животным. Это отголосок древних заклинаний-просьб о помощи. Например, «Дождик, дождик, лей, лей».

Приговорка – это стихотворное или песенное обращение детей к животным, птицам, растениям с просьбой выполнить какое-то действие.

Например, «Уж ты, бор-борок! Дай ягод коробок, грибов кузовочек, орехов мешочек!»

Прибаутка – особый вид народного творчества, близкий к пословице и поговорке: ходячая шутка, иногда состоящая из короткого забавного рассказа, иногда из малопонятных смешных выражений. Например, «Идет коза рогатая».

Считалка – жанр детского фольклора, небольшие стихотворные тексты с четкой рифмо-ритмической структурой в шутливой форме, предназначена для случайного выбора игрока.

Скороговорка – специально придуманная фраза с труднопроизносимым набором звуков, которую нужно произнести быстро, не запинаясь.

Загадка – краткое иносказательное описание какого-либо предмета или явления, которые нужно разгадать.

Определите, к какому виду малых жанров фольклора относятся приведённые тексты. Научитесь правильно их произносить:

– Приди, киса, ночевать, приди Васеньку качать. – колыбельная песня

– Уж дождь дождём, поливай ковшом. – закличка

– Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко. – приговорка

– Пришёл Прокоп, кипит укроп,

Ушёл Прокоп, кипит укроп,

И при Прокопе кипит укроп,

И без Прокопа кипит укроп. – скороговорка

Устное народное творчество – это словесное творчество народа, не записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение. Устное народное творчество также называют одним словом – фольклор.

Фольклор (англ. folk-lore — «народная мудрость») – это не только устное словесное творчество народа, но и музыкальное.

В данной статье мы поговорим об устном народном творчестве, которое создавалось на протяжении многих веков.

К слову сказать, устное народное творчество изучают во 2, 3, 5 и 7 классе школы. Однако если вы любите разные интересные факты, то это будет вам также непременно интересно.

Особенности русского фольклора

На протяжении долгого времени создавалось множество сказаний, которые придумывались народом во время размышлений над теми или иными проблемами.

Испокон веков люди думали о том, что такое хорошо, и что такое плохо; как достичь счастья в семейной жизни, и как воспитывать детей.

Также устное народное творчество постигало проблему всестороннего развития личности, пытаясь дать важные советы на счет того, как стать мудрым.

В результате этого появилась масса поучительных сказок, поговорок и притч, помогающих человеку получить ответы на самые разные интересующие его вопросы.

Жанры устного народного творчества

Жанрами фольклора являются былины, сказки, песни, пословицы, загадки и другие вещи, о которых мы узнали от наших предков.

С течением времени многие выражения и мудрые высказывания видоизменялись, благодаря чему смысл того или иного изречения становился более глубоким и поучительным.

Нередко произведения, придуманные народом, рифмовались и складывались в стихи и песни, которые легко запоминались. Благодаря этому способу на протяжении долгих столетий русский фольклор передавался из уст в уста.

Произведения устного народного творчества

Итак, давайте перечислим произведения устного народного творчества, чтобы сформировать четкий список имеющихся видов фольклора.

- Былины

- Сказки

- Песни

- Пословицы и поговорки

- Загадки

- Легенды

- Колыбельные песни

- Пестушки и потешки

- Прибаутки

- Игровые приговоры и припевы

Это основные виды произведений, которые создаются не одним человеком, а непосредственно всем народом.

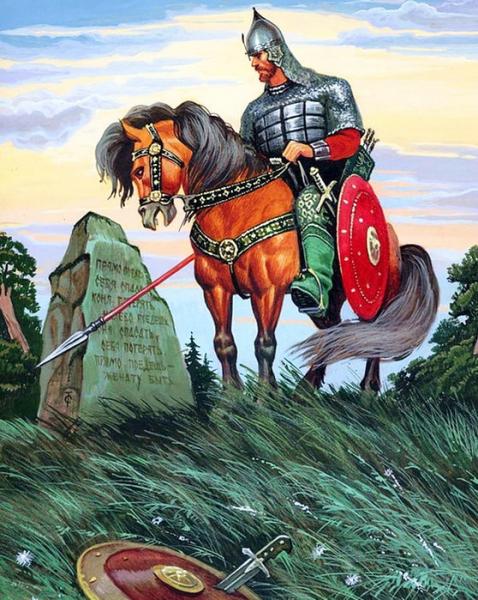

Камень на развилке дорог

Устное народное творчество России

Ну что же, мы рассмотрим устное народное творчество России, так как нас интересует именно эта тема. При этом нужно сказать, что у других народов жанры фольклора очень похожие.

Песни

В народе песни являлись одним из наиболее популярных способов для выражения чувств. Несмотря на то, что они по объему значительно уступали сказкам и былинам, люди пытались закладывать в них глубокий и содержательный смысл.

Таким образом, в песнях отражались любовные переживания человека, размышления о жизни и будущем, общественные и семейные проблемы, и многие другие вещи.

Стоит заметить, что песни из устного народного творчества могут отличаться по стилю и манере исполнения. Песни бывают лирическими, хвалебными, плясовыми, романтическими и т. д.

В устном народном творчестве очень часто используется прием параллелизма, помогающий ощутить природу настроения какого-либо конкретного персонажа.

Исторические песни посвящались разным выдающимся личностям или событиям.

Так, например, русские люди воспевали подвиги Степана Разина и Емельяна Пугачева, а также вспоминали о битвах, в которых они одерживали блестящие победы.

Былины

Интересен факт, что впервые термин «былины» был введен Иваном Сахаровым в середине 19 века. Былины представляют собой устное народное творчество в виде эпических песен, повествующих о героических событиях и знаковых эпизодах в истории народа.

Стоит отметить что они возникли еще в 9 веке. Ярким примером могут служить былины о богатырях, обладавших невероятной силой, красотой, мужеством и храбростью. Самыми известными русскими богатырями были Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович.

Как правило, исторические персонажи или события описываются в былинах в приукрашенном, и даже фантастическом стиле.

Три богатыря

В них национальные герои могут в одиночку уничтожать целые вражеские войска, убивать разных чудовищ и преодолевать большие расстояния в кратчайшие сроки.

Герои былин никогда не испытывают страха перед врагом и всегда готовы выступить в защиту Родины.

Сказки

Сказки играют важную роль в устном народном творчестве. В данном жанре присутствуют элементы волшебства и чудесного героизма.

Нередко в сказках представлены совершенно разные сословия: от царей до простых крестьян. В них можно встретить работников, солдат, королей, принцесс, шутов и многих других персонажей.

Однако сказка – это не просто выдуманная и красиво сложенная история для детей. С помощью сказок народ старался воспитывать детей, закладывая в них глубокую мораль.

Как правило, все сказки имеют счастливый конец. В них всегда добро торжествует над злом, каким бы сильным и могущественным оно ни было.

Легенды

В устном народном творчестве под легендами подразумеваются устные недостоверные рассказы о фактах реальной действительности. В них красочно отображаются события прошлого.

Существует множество легенд о происхождении народов, государств, океанов и подвигах вымышленных героев.

Особенно этот жанр был популярен в Древней Греции. До наших дней дошло множество мифов, рассказывающих о 12 подвигах Геракла, Одиссея, Тесея и прочих персонажах.

Загадки

Загадки представляют собой метафорические выражения, в которых один предмет изображается с помощью другого, имеющего с ним какое-либо сходство.

На этом основании человеку требуется посредством размышлений и смекалки угадать тот или иной предмет.

На самом деле очень сложно представить устное народное творчество без загадок, которые часто подавались в зарифмованном виде. Например, известное всем детям «Зимой и летом – одним цветом». Конечно, вы знаете, что это ёлка.

Благодаря сказкам, как дети, так и взрослые могут развивать свое логическое мышление и сообразительность. Интересен факт, что в сказках неоднократно встречаются загадки, которые обычно успешно разгадывает главный герой.

Пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки играют одну из ключевых ролей в устном народном творчестве. Пословица – это краткое образное изречение с поучительным подтекстом, несущее какую-либо обобщенную идею или иносказание с дидактическим (нравоучительным) уклоном.

Поговорка представляет собой образное изречение, отражающее какое-нибудь явление жизни. При этом она не является законченным высказыванием. Нередко поговорки могут носить юмористический характер.

Пословицы и поговорки принято относить к малым жанрам устного народного творчества.

Кроме них к такому жанру можно причислить прибаутки, колыбельные песни, игровые приговоры, загадки, пестушки и потешки. Далее можно более подробно рассмотреть все эти разновидности фольклора.

Колыбельные песни

В устном народном творчестве колыбельные песни часто называют байками, поскольку корень этого слова «баить» – «рассказывать».

С помощью них родители старались убаюкивать своих детей, которые не могли уснуть. Именно поэтому в народе начали появляться разные колыбельные песни, слушая которые ребенок быстро засыпал.

Пестушки и потешки

Пестушки и потешки в фольклоре использовались для воспитания подрастающего ребенка. Пестушки происходят от слова «пестовать», то есть «нянчить» или «воспитывать». Раньше их активно использовали для комментирования движений новорожденного.

Постепенно пестушки переходят в потешки – ритмичные песенки, напеваемые во время игры ребенка с пальцами ног и рук. Наиболее известными потешками в устном народном творчестве являются «Сорока-ворона» и «Ладушки».

Интересно, что в них также прослеживается определенная мораль. Благодаря этому, малыш с первых дней жизни учится различать добро и зло, а также хорошие или плохие качества человека.

Прибаутки

Когда малыши подрастали, им начинали петь так называемые прибаутки, которые были уже более глубокого содержания и не ассоциировались с играми.

По своей структуре они напоминали короткие сказки в стихах. Наиболее известными прибаутками являются «Курочка Ряба» и «Петушок – золотой гребешок».

Чаще всего в прибаутках описывается какое-нибудь яркое событие, отвечающее подвижной жизни ребенка.

Однако поскольку малышам трудно долгое время сосредотачиваться на какой-то одной теме, прибаутки имеют очень краткий сюжет.

Игровые приговоры и припевы

С давнего времени игровые приговоры и припевы пользовались большой популярностью у народа. Их использовали во время игр. Они говорили о возможных последствиях при нарушении установленных правил.

В основном приговоры и припевы включали в себя различные крестьянские занятия: посев, жатву, сенокос, рыбалку и т. д. После их частого повторения, дети с ранних лет учились правильным манерам и усваивали общепринятые правила поведения.

Виды устного народного творчества

Из всего сказанного можно сделать вывод, что устное народное творчество состоит из многих составляющих. Вкратце для закрепления учащимся 2, 3, 5 и 7 класса напомним его виды:

- Былины

- Сказки

- Песни

- Пословицы и поговорки

- Загадки

- Легенды

- Колыбельные песни

- Пестушки и потешки

- Прибаутки

- Игровые приговоры и припевы

Благодаря всему этому, народу удавалось в краткой форме искусно передавать глубокие мысли и предания предков, сохраняя добрые традиции и народную мудрость.

Будем благодарны за Вашу поддержку!

Устное народное творчество представляет собой обширный пласт русской культуры, формировавшийся на протяжении многих столетий. В произведениях русского фольклора отражаются многие чувства народа и его переживания, история, серьезные раздумья о смысле жизни, юмор, веселье и многое другое. Большинство произведений устного народного творчества существуют в стихотворной форме, которая позволяла их хорошо запоминать и передавать из поколения в поколение в устной форме.

К малым жанрам фольклора относятся небольшие по объему произведения: частушки, потешки, прибаутки, пословицы, загадки, колыбельные песни, небылицы, скороговорки. Иногда их относят к детскому фольклорному творчеству, потому, что знакомство человека в давние времена с этими произведениями происходило в том возрасте, когда он еще даже не разговаривал. Эти произведения интересны своей яркостью, доступностью, понятной для всех формой.

Малые жанры русского фольклора:

Русские народные пословицы

Русские пословицы и поговорки — представляют собой краткое, ритмически организованное, образное народное высказывание часто назидательного, поучающего содержания, это своеобразные народные афоризмы. Часто состоят из двух частей, подкрепленных рифмой, имеют ритм, характерную аллитерацию и ассонансы.

Подробнее >>

Русские народные потешки

Народные потешки – рифмованные коротенькие истории, песенки и стишки, сочетаемые с простыми движениями, предназначенные для развлечения ребенка, тренировки его памяти, развития мелкой моторики рук и координации движений, гармоничного развития ребенка в целом, посредством ненавязчивой игровой формы.

Подробнее >>

Русские народные прибаутки

Прибаутки или забавушки – маленькие смешные часто рифмованные произведения, рассказывающие в яркой, занимательной форме об интересных событиях, произошедших с её героями. Отличаются динамичным содержанием, энергичными поступками героев, призваны заинтересовать ребенка, развить его воображение, принести позитивные эмоции.

Подробнее >>

Русские народные небылицы

Русские народные небылицы — небольшие по объему сказочные истории, иногда поданные в рифмованной форме, сюжет которых построен на бессмысленных, неподдающихся логике событиях.

Их задача – развеселить слушающего, привить ребенку чувство юмора, логику, фантазию и развить весь процесс мышления в целом.

Подробнее >>

Русские народные скороговорки

Русская скороговорка – короткая шуточная фраза, построенная на сочетании труднопроизносимых звуков, придуманная нашими предками для развлечения и используемая сейчас для коррекции проблем с речью и дикцией.

Подробнее >>

Русские народные частушки

Русские частушки — широта души русского человека, его тонкое чувство юмора и красота поэтической души в коротких, хлестких, берущих за душу, заставляющих смеяться и плакать в мелодичных рифмованных четверостишиях.

Подробнее >>

Русские народные загадки

Русская загадка – вопросительное иносказательно описание предметов и явлений, особый вид развлекательного, острословного жанра, призванный заставлять человека думать, проявлять сообразительность, развивать его память и внимание.

Подробнее >>

Русские народные колыбельные песни

Русская колыбельная – тихий, ритмичный и мелодичный напев, призванный успокоить ребенка и уложить его спать, сопровождающийся легким покачиванием детской колыбельки.

Подробнее >>

- Энциклопедия

- Разное

- Народные сказки

Сказки – это сокровища народной мудрости. В далёком прошлом с помощью устного народного творчества люди могли выражать свои мысли, отношение к окружающему миру, к действительности. В каждой сказке присутствует высокая воспитательная направленность, для того чтобы дети с самого юного возраста учились поступать правильно: быть справедливыми, добрыми, честными, смелыми, отзывчивыми, а также уважали старших и умели отличать добро от зла.

Сказки делятся на три группы: волшебные, бытовые, о животных. Бытовые – отражают сущность повседневной жизни. Как правило, в сюжете присутствуют колоритные персонажи, благодаря которым высмеиваются различные отрицательные качества человека: жадность, глупость, высокомерие. К данному виду сказок относятся, например: «Репка», «Мужик и барин», «Каша из топора».

В волшебных сказках читатель погружается в невероятный, фантастический мир, где добрые силы и правда сражаются с несправедливостью и злом. Главный герой обычно наделён храбростью, мужественностью и сообразительностью. А целая «армия зла»: Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Горыныч – посылают главным героям испытания и беды, с которыми они должны достойно справиться. Например, в сказке «Морозко» Настенька никогда не унывала и не жаловалась, несмотря на тяжелую судьбу. Она ко всем была добра и почтительна, не ленилась и верила в чудеса, это помогло ей обрести друзей и жить счастливо.

Благодаря сказкам о животных дети узнают больше и о взаимоотношении между людьми. Ведь животным присваивают особые качествами, черты характера, как у большинства людей. Медведь обычно добродушный, сильный, заяц – трусливый, а лиса – коварная и хитрая. Использование в произведениях таких образов помогает детям лучше понять жизненные ценности, сформировать правильное и позитивное восприятие мира. Например, сказка «Царевна-лягушка» учит тому, что нельзя судить человека только по его внешности, нужно обращать внимание на поступки и душевные качества, которые иногда скрываются «под лягушачьей кожей».

Сказки – это один из самых любимых и популярных жанров фольклора. Они нравятся не только детям, но и взрослым, потому что в них присутствует глубина идей, интригующий сюжет и поучительное, иногда даже философское заключение. Некоторые сказки пробуждают интерес к жизни, расширяют кругозор, приобщают к культуре, к родному языку, а главное, к мудрому народному опыту.

Доклад №2

Сказки любят не только дети, но и взрослые. Они дают людям всё то, чего им не хватает в реальной жизни: волшебство, далёкие путешествия и тот факт, что добро всегда побеждает зло.

С давних пор люди сочиняли сказки. В них они выражали свои мечты, надежды и желания: всё, чего не было в тяжёлой жизни народа. Таким образом возник жанр народной сказки. Кто именно придумал эти сказки и является подлинным автором произведений выяснить невозможно. Сказки передавались из поколения в поколение. Что-то оставалось неизменным, а что-то сочинялись и прибавлялось к уже существующей истории.

У каждого народа были свои сказки. И хотя герои сказок отличаются, но смысл и суть сказаний очень похожа. Добро всегда должно победить зло. Отрицательные персонажи сказок оказываются наказаны, а положительные герои получают награду.

Самыми распространенными народными сказками являются сказки о животных и волшебные сказки. В русских народных сказках самыми популярными героями можно назвать лису, волка, зайца, медведя, кота, собаку, Бабу-ягу, Кощея Бессмертного, царя, мужика и тому подобных персонажей. Они олицетворяют определённые качества характера и пороки: лиса — хитрость, медведь — силу, кот — находчивость.

Народные сказки были отдушиной для простого народа, который не мог открыто противостоять богачам. Только в сказке бедный мужик мог перехитрить царя и получить большую награду. Простой парень мог жениться на царевне и сам стать царём. Когда у людей не было достаточно еды, они сочиняли сказки о скатерти-самобранке. Бедный народ не имел возможности путешествовать по миру. Тогда в сказках и появлялся корабль-самолет и сапоги-скороходы, которые могли в мгновенье ока перенести человека в любую страну.

Самыми же увлекательным были и будут сказки о волшебство. Каждый мечтал иметь волшебную палочку или цветик-семицветик. Ведь как здорово получить желаемое и не трудиться для этого продолжительное время.

Сказки были и будут любимы всеми людьми, ведь они дают возможность окунуться в волшебство и отвлечься хоть на мгновенье от трудностей жизни.

3, 5 класс по литературе, для детей

Народные сказки

Популярные темы сообщений

- Добрыня Никитич

Добрыня Никитич — это богатырь земли Русской. Добрыня Никитич обладает недюжинной силой, он отважен и мужественен. Упоминание об этом герое встречается в более чем 50 историях. А ещё в десяти его называют,

- Разговорный стиль речи

Русский язык включает в себя несколько стилей речи это разговорный, публицистический, официально- деловой, художественный, научный.

- Интересные факты о Пушкине

Одним из самых великих поэтов всех времен и народа является А. С Пушкин. Он признан основателем русского литературного языка. Он стал одним из важных национальных драматургов. Те люди, которые встречались с творчеством этого писателя,

- География

- Змеи

Змеи — одни из немногих пресмыкающихся, которые обитают на территории всей планеты Земля, за исключением суровой Антарктиды и ещё нескольких, удаленных островов.

На чтение 12 мин Просмотров 33.1к. Опубликовано 08.02.2020 Обновлено 11.08.2021

Содержание

- Жанры фольклора

- Пословицы и поговорки

- Приметы

- Хозяйственные приметы

- Народные приметы по звездам

- Народные приметы по воздушным явлениям

- Народные приметы по животным

- Поверье

- Сказки

- Былины

- Календарный фольклор и годовой песенный цикл

- Семейный фольклор

- Колыбельные песни

- Пестушки и потешки

- Скороговорки

- Свадебные песни

- Окказиональный фольклор

- Заклички

- Считалки

- Заговор

Устное народное творчество — представляет собой традиционное словесное творчество народа. Оно может быть как старинным, так и новым – современным, творимым в наши дни. Главной его особенностью является то, что данное искусство слова передается из поколения в поколение из уст в уста.

Жанров в словесном народном творчестве большое множество. Это мифы и легенды, эпосы, былины, пословицы и поговорки, загадки, частушки, сказки, песни… Перечислять их можно бесконечно. Творцом же является не отдельный человек, а народ. Именно поэтому ни одно сочинение не имеет своего определенного, единственного автора.

Веками творения людей складывались в целые словесные формы, впоследствии образующие рифмы («стихи»). Благодаря этому приему произведения легче было передавать и запоминать. Таким образом, появлялись обрядовые, хороводные, плясовые, колыбельные песни.

Тематика фольклорного творчества полностью зависела и продолжает зависеть от культуры, верований, истории и от региона проживания народа. Но главной особенностью таких творений было и остается сочетание прямого отражения жизни с условным. Проще говоря, в фольклоре нет, и не было обязательного отражения жизни в форме самой жизни, в ней всегда допускается условность.

Жанры фольклора

Чтобы лучше понять, что представляет собой устное народное творчество необходимо поближе познакомиться с его жанрами, а их в этом виде словесного искусства, превеликое множество.

Пословицы и поговорки

Начнем с тех, о которых мы хорошо знаем и иногда, используем в обиходе – с пословиц и поговорок. Данные виды устного искусства являются одними из интереснейших жанров, дошедших до наших дней.

Никто доподлинно не знает когда появились эти жанры устного творчества. Несомненным фактом остается то, как точно и лаконично, образное, логически законченное изречение, выражает народный ум и опыт, накопленный многими веками.

Между тем, многие из нас давно привыкли думать, что пословицы и поговорки это одно и то же. На самом деле это не так. Пословица представляет собой законченное предложение, содержащее народную мудрость. Пишется простым, часто зарифмованным языком.

Пример русских пословиц:

«Береженого Бог бережет»

«Мал золотник, да дорог»

«Копейка рубль бережет»

Тогда, как поговорка является устоявшейся фразой или словосочетанием. Она предназначена для украшения речи.

Пример русских поговорок:

«Остаться с носом» (быть обманутым)

«Медвежья услуга» (помощь, обращающаяся во вред)

«Когда рак на горе свистнет» (никогда)

Приметы

Приметы – еще один фольклорный жанр, который претерпел не мало изменений, но все же не растерял своей мудрости и дошел до современного человека.

Появился он в давние времена, когда наши предки были очень близки к природе, когда люди наблюдали за ней, за явлениями, происходящими вокруг, и находили связи между событиями. Со временем, народ облек свои наблюдения в слова. Так и появлялись приметы, которые через века несут собранные в себе знания предков.

Хозяйственные приметы

Из березы течет много сока — к дождливому лету.

Звездная ночь — урожай на горох и ягоды.

Февраль бокогрей, воду подпустит, а март подберет.

Ни в марте воды, ни в апреле травы.

Коли грачи прямо на гнезда летят — дружная весна.

Апрель с водой — май с травой.

Ясное утро — ранний сев, ясный вечер — поздний сев.

Месяц май — коню сена дай; а сам на печь полезай.

Коли в мае дождь — будет и рожь.

Конец полетья — начало лета.

Гроза на Федота летнего — плохая уборка сена.

Илья жниво зачинает, лето кончает.

На Ильин день до обеда — лето, после обеда -осень.

Коли брусника поспела — и овес дошел.

Коли журавли полетят, то будет на Покров мороз, а нет, то позже.

Коли лист с дуба и березы упал чисто — легкий год, нечисто — к строгой зиме.

Лист ложится наземь вверх изнанкой (мохнатой стороной) — к урожаю.

Без воды зима не встанет.

Большой иней, бугры снега, глубоко промерзла земля — к урожаю.

Опока на деревьях — к урожаю.

Так же до наших дней дошло много старых примет связанных с домом и бытом. Самой распространенной является: «Соль просыпать — слезы проливать». Считается, что эта примета появилась в середине XVII века, во времена бунтов и восстаний на Руси. Тогда соль в буквальном смысле была на вес золота. Отсюда и появилось такое значение — просыпать столь дорогую «приправу» как соль, неизбежно приведет к ссоре в доме.

Еще несколько примеров бытовых примет, которые, несомненно, нам знакомы:

«Дома свистишь — деньги проглядишь»

«Одежда наизнанку — к перебранке»

«На себе шьешь — память зашьешь»

Народные приметы по звездам

Когда Млечный Путь светит, то будет хорошая погода.

Мало звезд видно- к пасмурной погоде и дождю; а откуда лучи звезд будут длиннее, оттуда будет ветер.

Сильно блестят звезды летом — к жаре. Зимой — к морозу.

Народные приметы по воздушным явлениям

Гром зимой — к сильным ветрам.

Большие дождевые пузыри — к ненастью и пущему дождю.

Когда дым без ветра бьет к земле, летом — к дождю, зимой — к снегу.

Вечерняя роса — к ведру.

Дым столбом — к морозу или к ведру.

Народные приметы по животным

Скот ложится под кровлю — к ненастью, а на дворе- к ведру.

Свинья чешется — к теплу. Визжит — к ненастью; солому таскает — к буре.

Наседка сажает под себя цыплят — к ненастью.

Собака валяется — к ненастью, фырчит — к дождю, трясет головой и закидывает кверху — к ненастью.

Курица на одной ноге стоит — к стуже.

Воробьи купаются в песке — к дождю.

Жаворонки летят — к теплу, зяблик— к стуже.

Лошадь храпит — к ненастью, фырчит — к дождю, трясет головой и закидывает кверху — к ненастью.

Вороны в кучу собираются — к ненастью, купаются — то же; каркают стаей летом — к ненастью; зимой — к морозу.

Ласточки низко летают к дождю, а высоко — к ведру.

Поверье

В поверьях отражено стремление человека объяснить и упорядочить окружающий мир, осмыслить свое место в природе, в окружении разнообразных животных и растений.

Сказки

С древности сохранились и отдельные элементы детского фольклора – сказки. Позднее этот жанр устного искусства сильно изменялся. Это произошло под влиянием эстетических и педагогических функций, но все же он продолжает существовать.

Впрочем некоторые жанры словесного искусства со временем «отмирают», и человечество постепенно забывает о них. Данный процесс является естественным явлением, он не свидетельствует об упадке народного искусства. Наоборот, процесс «отмирания» является признаком того, что из-за изменения условий человеческого бытования происходит развитие художественного коллективного творчества народа, вследствие чего, появляются новые жанры и исчезают старые.

Былины

К таким жанрам можно отнести былины (или как их еще называли – старины — русские героико-патриотические песни-сказания, основным сюжетом которых, являлись важные исторические события или героические подвиги богатырей и дев-воительниц). Этот жанр возник еще в Древней Руси, просуществовал вплоть до средних веков и постепенно стал забываться к XIX веку.

Кроме того к почти забытым жанрам так же можно отнести и обрядовый фольклор. Давайте рассмотрим его составляющие немного поближе.

Календарный фольклор и годовой песенный цикл

Эти небольшие жанры появились в связи с необходимостью следить за сельскохозяйственным циклом, а так же за изменениями, происходящими в природе и религиозными праздниками.

Много пословиц, примет, советов и запретов сложилось в календарном фольклоре. Вот некоторые, из которых дошли до наших дней:

«Рано затает — долго не растает»

«Март и снегом сеет, и солнцем греет»

Не мало песен было сложено народом и для годового песенного цикла. Так на масленицу было принято печь блины, исполнять обряды проводов зимы и петь обрядовые песни. Эта и еще некоторые из старых традиций сохранились до сих пор.

Семейный фольклор

Включал в себя такие малые жанры как: семейные рассказы, колыбельные, пестушки, потешки, свадебные песни, похоронные причитания.

Название «Семейные рассказы» говорит само за себя, и существует этот жанр словесного искусства с незапамятных времен – возможно столько, сколько живет человек на этом свете. Примечателен тем, что формируется он довольно обособленно, как правило, в рамках семьи и близкого окружения.

Кроме того, этот жанр обладает своей особенностью, он может формировать «определенные выражения», понятные только членам семьи или людям, присутствующим во время события, которое повлекло за собой появление этой фразы. Так, например, в семье Толстых существовало такое выражение как «архитектор виноват».

Рождению этого выражения предшествовало событие: когда Илье Толстому было пять лет, на Новый год ему подарили обещанную чашку. Счастливый ребенок побежал, чтобы показать всем свой подарок. Перебегая через порог, споткнулся и упал. Чашка разбилась. Маленький Илья, оправдываясь, говорил, что он не виноват, а виноват архитектор, который сделал этот порожек. С тех пор в семье Льва Николаевича Толстого появилось свое выражение равноценное крылатому — «стрелочник виноват».

Колыбельные песни

Еще одним не менее интересным жанром в семейном фольклоре были колыбельные. В старые времена умение петь колыбельные песни считалось особым искусством. В процессе игры, матери обучали своих дочерей правильно «баюкать». Эта способность была необходима, для того, чтобы старшие девочки уже в шесть – семь лет могли присматривать за младшими. Именно поэтому этому умению уделялось особое внимание.

Предназначением колыбельных было не только успокоить, но и защитить дитя. Многие песни представляли собой «заговоры». Они были призваны оберегать маленького ребенка от опасностей, которые могли его подстерегать в будущем. Часто колыбельные были обращены к духам и мифологическим существам, носителям сна – Дреме, Сну. Их призывали для того, чтобы убаюкать малыша. В настоящее время этот жанр народного искусства почти забыт.

Пестушки и потешки

Пестушки и потешки – представляли собой коротенькие напевы. Они помогали ребенку в развитии и в познании окружающего мира. Возможно, кто-то помнит из детства — «Сорока-ворона…». Такие небольшие песенки-приговорки побуждали малыша к действию, прививали навыки гигиены, развивали мелкую моторику, рефлексы, помогали познавать мир.

Скороговорки

Скороговорки основаны на трудности произношения, особенно при быстром их произнесении. Примеры скороговорок:

- Сшит колпак, везен колпак, да не по колпаковски.

- Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла.

- Тур туп, тупогуб.

- У быка губа тупа.

- Сыворотка из-под простокваши.

Г.С. Виноградов приводит в своих материалах шутки и вопросы, в основе которых лежит каламбур. «Ты можешь перебросить через заплот соленый огурец?»- Конечно переброшу. — «А вот не перебросишь». Дело разъясняется, — вопрос обозначает: «Ты можешь перебросить через заплот огурец с Алёной?»

В таком же роде и озадачивающие замечания. Подходя к девочке или мальчику и указывая на швы, говорят: «У тебя вши-то вши-то» вместо «вшито». Или «сколько вшей» вместо «сколь ковшей».

Свадебные песни

Свадебные песни – разительно отличались от всех остальных малых жанров семейного фольклора. Примечательным был тот факт, что вне свадебного обряда эти песни не звучали. Кроме того, с функциональной точки зрения они были крайне важны, так как исполняли своего рода «юридическую роль» в этом событии. Наряду со свадебными песнями, немаловажную роль в обряде играли причитания. Они были неотъемлемой частью праздника, представляли собой лирические повествования, которые описывали переживания невесты, родителей и подруг.

Также немалую роль играли величания. Ими в песнях гости восхваляли жениха и невесту, желали молодым благополучия и счастья. Ко всему прочему ни одна свадьба не могла ни обойтись без корильных песен. Эта небольшая составляющая свадебного обряда представляла собой шуточные песни. Как правило, они были адресованы сватам, из-за которых невеста «покидала» родную семью, подружек и утрачивала свою девичью волю.

Похоронные причитания или плачи еще один древний фольклорный жанр, о времени, появления которого, никто доподлинно не знает. Он лишь «обрывками» дошел до наших дней, но из названия легко можно понять, о чем идет речь и для чего этот жанр служил.

Главной особенностью данного устного творчества являлось то, что он имел свою «формулу» или лучше сказать строгую последовательность, которую каждый плакальщик «украшал» своим творческим элементом – рассказом о жизни, о любви или смерти усопшего. Сейчас, к примеру, часть обряда, а так же плачи можно увидеть и услышать в фильме «Вий» (1967 г.).

Окказиональный фольклор

Не соответствующий общепринятому употреблению фольклор. Носил индивидуальный характер, обусловленный специфической ситуацией, поводом. К нему относились такие малые жанры как: заклички, считалки, заговоры.

Заклички

Закличками невероятно богат русский фольклор. Они представляли собой небольшие песенки, часто не лишенные юмора и сопровождавшиеся игровыми действиями. Сюжеты этого малого жанра были самые разные: это могли быть заклички о погоде и погодных явлениях, о природе и временах года, о животных и сказочных существах…

Дождик, лей! Дождик, лей!

На меня и на людей!

На меня по ложке.

На людей по плошке.

А на лешего в бору —

Лей по целому ведру!

Считалки

Считалки – еще один малый жанр словесного народного искусства. Он возник очень давно, но сейчас почти исчез из современного фольклора. А между тем, как бы удивительно это ни звучало, в далекие времена считалки широко использовались взрослыми. Главной их функцией было распределение работы.

Да, да. Ведь тогда многие виды работ, были не только очень тяжелыми, но иногда опасными для жизни. Поэтому мало кто по собственному желанию хотел браться за такое дело. А считалки позволяли распределять работу между участниками так, чтобы никому не было «обидно». В наше время эта «важная роль» считалок утеряна, но они все еще существуют и по-прежнему выполняют свою функцию в детских играх.

Заговор

И наконец, самый удивительный, но далеко не последний, довольно сложный по своей структуре древний жанр устного народного творчества, который как ни странно продолжает жить и в наше время – заговор. Функция, со времени возникновения данного жанра, не поменялась. Он все так же продолжает исполнять роль «магического орудия», призванного выполнить желание заговаривающего. Как говорилось выше, этот жанр довольно оригинален в своем исполнении и часто сложен по своей конструкции – в этом и состоит его особенность.

Говорить о жанрах устного народного творчества можно бесконечно долго, потому как все направления по-своему интересны и неповторимы. Данная статья призвана лишь ознакомить читателя с необъятным, многогранным богатством человеческой культуры и мудрости, ярко отражающих опыт предыдущих поколений.