У многих на слуху фамилии Минин и Пожарский, но мало кто помнит, чем прославились упомянутые личности. Сегодня, 4 марта, 201 год назад был открыт памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Кем были указанные люди и какой вклад они внесли в жизнь и формирование России рассказывает ivbg.ru.

Подвиг Минина и Пожарского

История нашей страны гласит, что с сентября 1610 года Москву заполонили польские войска. Представители российского высшего сословия договорились с польским правителем Сигизмундом III о признании его сына Владислава царем России. Предполагалось, что государство будет независимым, но в стане начался упадок. На русской земле господствовали польские военачальники, которые спокойно смотрели на то, как их подчиненные грабят и сжигают целые деревни, а также убивают коренное населения. В этот же временной период на северо-западе России объявился новый враг – Швеция, которая сразу же захватила древний Новгород.

К осени 1611 года большая часть российского государства на западе и северо-западе принадлежала захватчикам. Москва стояла полусожженная и разграбленная. В ней расположился гарнизон врага. окрестности городов и сел захватили шайки разбойников. Россия пришла в упадок: отсутствовали единое правительство и армия, казна была опустошена. Этот период народ прозвал «лихолетьем».

Понимая сложившуюся ситуацию, избранный староста Кузьма Минин начал собирать отряд народного ополчения в Нижнем Новгороде, состоявший из местных граждан и военнослужащих. Во главе защитников решили поставить одного из лучших военачальников того времени, который славился храбростью и честностью — князя Дмитрия Пожарского. Минин взял на себя обязанности, связанные с хозяйством и организацией ополчения.

Армия Нижнего Новгорода быстро разрослась и перевоплотилась с общерусское войско. Основной целью защитников стало освобождение Москвы и избавление Руси от иностранных захватчиков.

Дружина двинулась в путь весной 1612 года. Войско прибыло в Ярославль, где остановилось приблизительно на четыре месяца, готовясь к походу на столицу. За это время армия продолжала пополняться и окрепла. 24 июля отряды ополченцев приблизились к Москве.

С 22 по 24 августа начались сражения между русскими и польскими армиями. В результате решающей битвы, ополченцы разгромили войско гетмана Ходкевича, который пытался прийти на помощь врагу, овладевшего Кремлем.

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года поляки, не выдержав голода, покинули столицу, что стало днем освобождения Москвы.

Через некоторое время вся территория Руси была освобождена от врага. Таким образом, сплотившийся русский люд, оградил страну от очередного порабощения.

Кузьма Минин

Кузьма Минин родился во второй половине XVI века, предположительно в 1570 годах. Являлся организатором и одним из руководителей Земского ополчения 1611—1612 во время борьбы против польско-литовской и шведской интервенций. Стал русским национальным героем после изгнания врага.

Умер в 1616 году в период восстания татар и черемис. Похоронили героя на погосте приходской Похвалинской церкви. Прах несколько раз перезахороняли. Сейчас останки национального героя покоятся на месте бывшего Спасо-Преображенского собора на территории Нижегородского кремля. Точка захоронения отмечены деревянный крестом. У Минина после смерти остались сын Нефед и жена, которым царь указал передал право на владение вотчиной в Нижегородском уезде — село Богородское с деревнями.

Дмитрий Пожарский

Дмитрий Михайлович Пожарский родился в 1 ноября 1578 года в Берсенево Клинского уезда. Считается, что он проходится потомком великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, основателя Москвы. В 15 лет юный Дмитрий поступил на дворцовую службу. В 1598 год Пожарский имел придворный чин — «стряпчий с платьем». До 1602 года он вместе с матерью несколько раз попадал в царскую немилость. Дмитрий Пожарский давал присягу обоим Лжедмитриям и принимал участие в подавлении Крестьянского восстания под руководством Ивана Болотникова.

После начала царствования Михаила Федоровича Пожарский получал ведущую роль при дворе как военачальник и госдеятель. К концу жизни Дмитрий имел тысячи земельных угодий с селами и деревнями, за счет чего считался одним из богатейших дворян Московского государства.

Умер в 63-летнем возрасте 30 апреля (20 апреля по старому стилю) 1642 года в Москве. Известно, что князь был несколько раз женат и имел шестеро детей. Несмотря на это его род прекратился на внуке Дмитрия в 1682 году. Предводитель ополчения был захоронен в фамильном склепе, который несколько раз разбирался, но могилы оставались в сохранности. В 2009 году усыпальницу восстановили и открыли 4 ноября в присутствии президента России Дмитрия Медведева.

Как связано 4 марта с 4 ноября?

В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов распорядился отмечать 4 ноября (22 октября по старому стилю) как день Казанской иконы Божией Матери, которая помогла избавить Москву и Россию от нашествия поляков в 1612 году. Икона также почиталась как покровительница дома Романовых.

Сейчас праздник именуется как «День народного единства» и продолжает отмечаться в России 4 ноября.

В честь подвига Минина и Пожарского 4 марта 1818 года на Красной площади в Москве установили скульптурный монумент под авторством Ивана Мартоса. На памятнике отбили надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

День народного единства

«История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием».

Н. Карамзин

Начало Смутного времени

1603 г. На престоле царь Борис Годунов, а на земле Российской лютует голод. Царские указы и меры, принятые государем для уменьшения голода, не увенчались успехом. Люди дохли как мухи, а трехлетние страдания не прошли бесследно для народного сознания и даже породили мрачные легенды и предзнаменования.

В конце 1604 г. засияла на небе необычайно яркая комета. В Нижегородском крае она была доступна взгляду даже среди бела дня. «Быть беде!» — толковали в народе. В это же время, как кометы, вспыхивали народные восстания, которые с трудом удавалось погасить. А весть о том, что царевич Дмитрий жив и направляется с войском к Москве, вовсе породила смуту в народе. Кто же истинный царь?

Лжедмитрий

Смерть Бориса Годунова открыла вход в Кремль тем, у кого была могущественная поддержка среди бояр. С этого момента и до 1610 г. на Руси наступил период Лжедмитриев и боярского предательства. А народ покорно ждал от боярской думы разумного и справедливого решения. И безмолвно дождался, когда в августе 1610 г. бояре тайно от народа призвали на московский трон польского короля Владислава. А в сентябре интервенты уже вошли в Кремль. По всей Руси гремят набаты — будущее Московского государства под угрозой. Москва оказалась захваченной польско-литовской шляхтой. Шведы вступили в Великий Новгород, на север готовилась высадка английского десанта, Русь разваливалась на глазах.

Атаман казачьей вольницы, тушинский боярин Иван Зарусский, осаждая Москву, думал посадить на трон Марию Мнишек, с малолетним сыном. У бояр с дворянами не было согласия.

И в это время в Нижнем Новгороде произошли истинно великие события, имевшие значение для утверждения силы и славы русского государства.

Первое ополчение

В феврале 1611 г. нижегородская рать из 1200 человек, в которую входили воины из Казани, Ярославля, Чебоксар, двинулась на Москву. В рядах ратников был и нижегородский доброволец Козьма Минин. Однако первый поход ополчения потерпел поражение, которое не давало покоя патриоту земли русской Козьме Минину.

Решив перейти от мысли к действию, посадский староста начал разговаривать в земской избе с приходящими по делам посетителями. Козьма указывал на необходимость создать казну и предлагал сделать пожертвования. Так он собрал первую сумму на снаряжение ополчения. Но этих денег было недостаточно, и Минин решил обратиться с воззвание ко всему нижегородскому народу. Известно, что большое влияние на Минина оказали послания патриарха Гермогена, который отверг требования поляков призвать народ к покорности и смирению. На спуске, что идет от Ивановских ворот к торгу, начал собираться народ.

Обращение Минина к Нижегородцам

Никто не остался равнодушным к обращению земляка: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имени своего!». Минин: «Не жалеть ничего, свои дворы продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником».

Это воззвание не оставило равнодушным никого. Широкой волной потекли пожертвования. Многие приносили последнее. Именно это событие отражено на картине Константина Маковского «Воззвание Минина к народу», которая пожалована государем Николаем Александровичем городу Нижнему Новгороду, а сегодня составляет гордость экспозиции художественного музея города.

Дмитрий Пожарский

Итак, после событий, состоявшихся на площади у Ивановской башни Нижегородского Кремля, Нижний начал готовиться к ополчению. В зиму город больше походил на большой воинский стан. По совету Минина нижегородцы стали отдавать на нужды ополчения третью часть имущества. По его же предложению предводителем похода был выбран опытный воин князь Дмитрий Пожарский (потомок Стародубских князей). 28 октября 1611 г. Пожарский принял решение возглавить нижегородскую рать, и прибыл в Нижний Новгород.

Ядром ополчения стали закаленные в сечах смоляне. Они нашли временное пристанище в Арзамасе. Соединились с ними вязьмичи, дорогобужане, служилый люд из Коломны, Гороховца и других городов. Вместе с русскими вступали в ополчение татары, чуваши, мордва, черемисы. Вся великая Русь по зову нижегородцев встала на защиту Москвы. «Купно за едино. Вместе за одно!» — эти слова стали девизом войска.

Второе ополчение

В конце зимы 1612 г. ополчение выступило в поход. Оно было небольшим: всего несколько тысяч человек. Пошли на Ярославль, в обход опасных мест, занятых казаками. По дороге к ополчению примыкали все новые ратники. Самые большие отряды присоединились к войску в Ярославле.

С иконой Казанской Божьей Матери и под стягом князя Пожарского ополчение вступило в Москву. А тем временем, противостоящие войску Пожарского силы интервентов под Москвой имели численное преимущество. Ополчение расположилось станом у Арбатских ворот, между двух огней. С одной стороны наступали полки гетмана Хаткевича, с другой наступали поляки. Но иной позиции у Пожарского не было. Оставалось или победить, или положить всю рать на поле брани.

Кровопролитная сеча длилась два дня. Летописец рассказывает, как «Минин, не искусен воинским стремлением, но смел дерзновением», в критический момент битвы попросил у Пожарского три конные дворянские сотни. Перебрался через крымский брод Москвы-реки и ударил врага с тылу. Гетманское войско не успело подготовиться к отпору. В панике вражеская рота налетела на седлавших коней рейтар и смяла их порядки. На помощь Минину пришли казаки. Тем временем ратники Минина уже достигли городского внешнего вала. Поляки отступили к Донскому монастырю.

На исходе октября 1612 г. они с позором оставили окраины Москвы.

После взятия Москвы

После победы Дмитрий Пожарский вместе с князем Трубецким возглавил временное правительство. Начиная с 1628 г. в течение почти трех лет Дмитрий Михайлович был воеводой в Новгороде. Минину, новый царь Михаил Романов пожаловал звание думного дворянина и наградил вотчиной — селом Богородским в Нижегородском уезде. С 1613 г. герой нижегородского ополчения жил при царском дворе, участвовал в заседаниях боярской Думы. 20 января 1616 г. по возвращению из Черемисских земель Минин скоропостижно скончался. Его похоронили на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. Затем прах перенесли в усыпальницу Спасо-Преображенского собора. До середины XIX в. центральное место на гробнице занимала надпись — «Избавитель Москвы — Отечества любитель». Сейчас собор разрушен. Ныне прах находится в Михайло-Архангельском соборе кремля.

Подвиг гражданина Минина и князя Пожарского золотыми буквами вписан в историю России. Их имена всегда ассоциировались с истинным патриотизмом и самоотверженностью. Не случайно в сложные для страны периоды память о героическом ополчении поднимала россиян на новые подвиги.

Памятная медаль «День народного единства»

В начале XIX в., после позора под Аустерлицем, император Александр I подписал мир с Наполеоном. Но мудрый дипломат Александр прекрасно понимал, что Франция все равно нападет на Россию. Нужно было готовиться к войне. Именно тогда на помощь государству снова пришли идеи Минина и Пожарского. 30 ноября 1806 г. император издает манифест о создании ополчения по примеру великих предков. К моменту нападения Наполеона Россия имела не только регулярные войска, но и 612 тыс. ратников-ополченцев, среди них были и нижегородцы. Было принято и другое, не менее важное решение.

В целях воспитания патриотического духа, по совету царя Александра, президент академии художеств, граф Строганов, вводит в устав непременный раздел все воспитанники академии должны выполнять работы на патриотические сюжеты. Тогда появились работы с изображениями Дмитрия Донского, Александра Невского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского. Памятная медаль «4 ноября День народного единства»

День Народного единства в России

В 2005 г. 4 ноября в нашей стране впервые отмечали новый всероссийский праздник — День народного единства. Дата выбрана не случайно: 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 г. вошло в отечественную историю как знаменательный день освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков Нижегородским ополчением под предводительством Минина и Пожарского в союзе с другими патриотическими силами. На родине Козьмы Минина — в Нижегородской области — эта дата отмечается ежегодно.

У этого праздника глубокие исторические корни. В честь освобождения Москвы в былые времена нижегородцы отмечали две даты — Память князя Дмитрия Пожарского и Память великого гражданина Кузьмы Минина. До революции 1917 г. в эти знаменательные дни городской голова приглашал почетных горожан в Спасо-Преображенский собор, где находилась гробница Кузьмы Минина. Там в присутствии членов городской думы, офицеров, чиновников, дворян, купцов, духовенства и именитых гостей совершалось богослужение. Затем в здании думы накрывался поминальный стол. Особый почет оказывался воинам-ветеранам, которым при большом скоплении горожан вручались подарки.

Возрождение праздника

В двадцатом веке эти традиции надолго были утрачены. Но в последние годы благодаря патриотическому движению общественности Нижнего Новгорода и Балахны празднование дней памяти героев народного ополчения стало возрождаться.

С 2001 г. в честь подвига народного ополчения в Нижегородской области стали проводить культурно-патриотическую акцию «Алтарь Отечества». За прошедшие несколько лет стало уже доброй традицией, что с 1 по 4 ноября участники этой акции проходят по всему героическому маршруту ополчения. Цель акции — привлечь всеобщее внимание к духовным ценностям Отечества, его героическому прошлому, продемонстрировать многообразие российской культуры. Девизом культурно-просветительского похода стали слова Кузьма Минина, которые он произнес в воззвании к народу: «Купно за едино!» («Вместе за одно»).

В 2003 г. участники акции, отдав дань памяти вождям нижегородского ополчения и возложив цветы к их монументу на Красной площади в Москве, предложили объявить 4 ноября всероссийским национальным праздником.

День Согласия и Примирения

16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы». Одной из правок было введение нового праздника День народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и Примирения) на 4 ноября.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и «продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». В ополчении, собранном Мининым, объединились «русские люди, поволжские и сибирские татары, башкирские и марийские стрельцы, мордовские и удмуртские ратники». Потому и назван праздник Днем народного единства.

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

В 2005 г. в рамках празднования в Нижнем Новгороде Дня народного единства у храма Рождества Иоанна Предтечи состоялось открытие памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который является уменьшенной копией памятника, установленного на Красной площади в Москве.

Обещание сделать копию памятника и подарить ее Нижнему Новгороду мэр Москвы Юрий Лужков дал еще шесть лет назад экс-губернатору Нижегородской области Ивану Склярову во время подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. И вот теперь с приходом нынешнего нижегородского губернатора Валерия Шанцева в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось торжественное открытие монумента на историческом месте.

Памятник установлен на пьедестале у церкви Иоанна Предтечи. По заключению историков и экспертов, именно с паперти этой церкви Козьма Минин призывал нижегородцев собрать и экипировать народное ополчение на защиту Москвы от поляков.

Олег Сухонин

4 ноября в России отмечается государственный праздник — День Народного Единства, установленный в память подвига Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, не только освободившего Москву от польско-литовских захватчиков, но и положившего конец кровавой смуте, поразившей Россию на рубеже XVI — XVII веков. На один день своеобразной столицей России, центром торжеств становится мой родной город — Нижний Новгород, родина посадского человека Кузьмы Минина, место, откуда началось широкое общественное движение в защиту униженной Родины и истребляемой Православной Церкви.

Воззвание Минина к народу. Фрагмент знаменитой картины К. Маковского

Поход Нижегородского земского ополчения Минина и Пожарского на Москву состоялся в 1612 году, так что нынешний год — юбилейный. Ныне 410 годовщина события, на долгие годы отвративших от России угрозу иноземного владычества, а от Русской Православной Церкви — ещё более вероятную угрозу насильственного окатоличивания. Собственно, прежде всего именно с этой целью появились в начале XVII века в Москве поляки, именно по этой причине польский король Сигизмунд Ваза не захотел воцарения в России собственного сына Владислава (Владислав Ваза приглашался на русский трон не безоговорочно, а на условиях, что русским не будет насильственно навязываться католическая вера, а народ сам будет иметь право карать отступников, отрекшихся в угоду новому царю от Православия), а предпочёл вопреки всем законам, Божеским и человеческим, заявить на русский престол свои собственные претензии. Поляки очень близко к сердцу всегда принимали интересы Католической Церкви, а покорение России открывало перед ним перспективу исполнения многовековой мечты ватиканских иерархов — преодоления т.н. Великой Схизмы. Но то, что для католиков было многовековой мечтой, для русских людей было смерти подобно — ведь это означало уничтожение Православия.

У истоков создания Нижегородского Земского ополчения стоял человек, о котором очень не любили вспоминать в советские годы — священномученик Патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Столкнувшись с категорическим отказом польского королевского дома соблюдать условия, которые он пытался для России и Русской Православной Церкви выторговать, Патриарх начал распространять призывы к борьбе против захватчиков. Эти призывы падали на благодатную почву. Многие города России отказались платить дань полякам. В самой Москве в 1611 году вспыхнуло восстание против оккупантов, которое было ими жестоко подавлено. Самого же Патриарха Гермогена заключили в подземельях Чудова монастыря, где держали голодом в надежде склонить престарелого архиерея (а владыке Гермогену на тот момент было уже за 80) подчиниться захватчикам и призвать русских людей к прекращению сопротивления. Однако Патриарх продолжал стоять на своём и все предложения поляков с гневом отверг. 17 (27) февраля 1612 года он умер в подземелье от голода, так и не покорившись оккупантам.

Патриарх Московский и всея Руси Гермоген в заточении.

Распространял воззвания с призывами постоять за веру и Отечество и другой светоч Православия — преподобный Дионисий Радонежский, тогдашний настоятель Троице-Сергиевой лавры. «Сами видите близкую конечную погибель всех христиан. Где только завладели литовские люди, в каких городах, какое разорение учинилось Московскому государству. Где святая церковь? Где Божии образа? Где иноки, цветущие многолетними сединами, где и хорошо украшенные добродетелями? Не всё ли до конца разорено и обречено злым поруганием? … Бога ради, положите подвиг своего страдания, чтоб вам и всему общему народу, всем православным христианам, быть в соединении, и служилые люди, однолично, без всякого мешканья, поспешили под Москву на сход, ко всем боярам, и воеводам, ко всему смиренству народа всего православного христианства», — писал он в своих воззваниях, которые по его поручению монахи Лавры переписывали в огромных количествах и раздавали паломникам. Потом эти воззвания через руки паломников разлетались по России.

Преподобный Дионисий Радонежский

Трудно сказать, чьи именно воззвания дошли осенью 1611 года до Нижнего Новгорода — святители ли Гермогена или преподобного Дионисия. Факт тот, что одна из грамот попала в руки местного купца, старосты прихода Иоанно-Предтеченской Церкви Кузьмы Минина. Минин отличался примерным благочестием и призывы авторитетных священнослужителей к борьбе воспринял как обращённый непосредственно к нему приказ действовать. В октябре того же года Минин с паперти своей родной Иоанно-Предтеченской Церкви обратился с воззванием к жителям Нижнего Новгорода, призывая всех записываться в ряды народного ополчения, а тех, кто по тем или иным причинам не способен воевать, жертвовать на спасение Церкви и Отечества.

Призыв Минина, несмотря на то, что человеком он был не слишком известным и незнатного происхождения, встретил живейший отклик среди горожан. До «закладывания жён и детей», о чём с пафосом говорил Минин в своём воззвании к народу, дело, конечно, не дошло — необходимости не было, но по совету Минина горожане активно жертвовали на создание и вооружение новой земской рати (предыдущее ополчение — под командованием Прокопия Ляпунова — потерпело поражение) третью часть своих имуществ. Сам же Минин отдал все бывшие у него деньги и все драгоценности своей супруги. Когда же выяснилось, что собранных добровольных пожертвований не хватает, Минин, облечённый от нижегородцев соответствующими полномочиями (он стал называться «выборным человеком всею землёю»), принудительно обложил всех горожан налогом в пятую часть всех доходов от любой промысловой или торговой деятельности.

Кузьма Минин (в центре с поднятой рукой) собирает пожертвования на народное ополчение.

На переднем плане престарелый дворянин благословляет сына идти воевать.

В левой части картины явно небогатая и незнатная девушка жертвует на ополчение

свой драгоценный кокошник — явно единственное своё украшение.

Поскольку Минин был человеком нарочито мирным и боевого опыта не имел, то командовать формируемым войском он не решился, опасаясь погубить всё народное дело. В качестве воеводы Нижегородского ополчения был приглашён князь Дмитрий Пожарский. Причина, по которой выбор Минина и его сторонников пал на Пожарского, была проста: Дмитрий Михайлович принимал участие в Московском восстании, героически сражался против захватчиков на Сретенке и был тяжело ранен в бою. На него можно было положиться. К тому же он находился в своём родовом поместье Юрино под Нижним Новгородом, куда к нему и отправилась делегация.

Пожарский с радостью согласился принять приглашение Минина. Формируемому ополчению он придал чёткую военную организацию, энергично взялся за подготовку добровольцев к будущим боям. На Пожарского же легли заботы по вербовке ополченцев. Минин же, как человек торговый, понимавший толк в финансах, стал заведовать ополченской казной. Имеются сведения, что до Патриарха Гермогена, доживавшего в заточении свои последние дни, дошли сведения о формируемом в Нижнем Новгороде народном ополчении. Через верных людей, сумевших пробраться к нему, Патриарх успел передать Минину и Пожарскому своё благословение и Казанскую икону Божией Матери, обретение которое некогда было непосредственно связано с его именем.

В ряды Нижегородского ополчения принимались люди всех родов, сословий и национальностей — главное, чтобы было желание сражаться за веру и Отечество. Под красным знаменем Минина и Пожарского соединились служилые дворяне, стрельцы, казаки, посадские люди и даже добровольцы из крепостных крестьян и поволжских инородцев. Минин лично пригласил в ряды ополчения группу смоленских дворян, которые после падения родного города нашли убежище на Нижегородской земле — и те охотно отозвались на призыв. Перед лицом общей опасности о сословных различиях не думали.

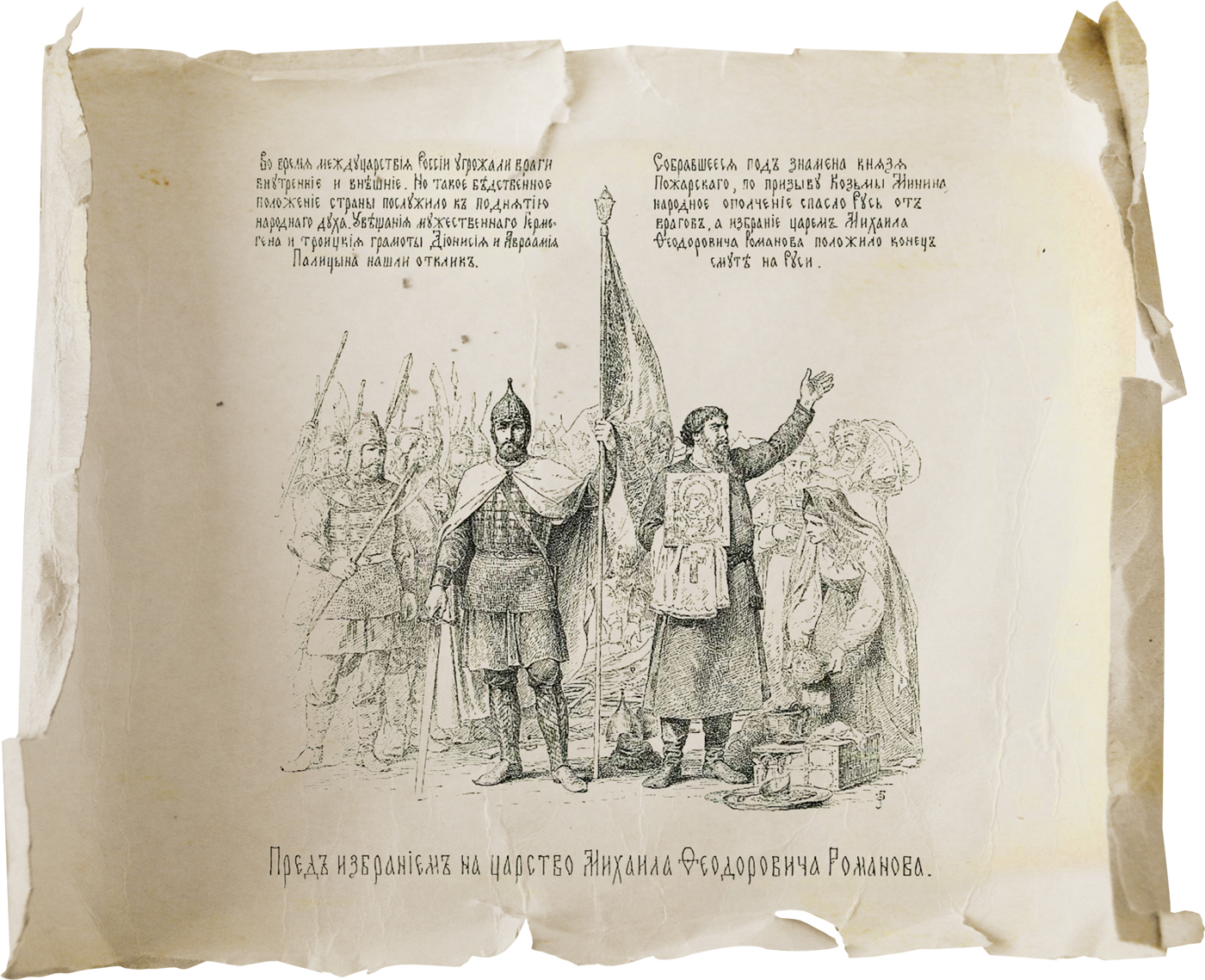

Минин и Пожарский. Исторически достоверная деталь: Нижегородское Земское ополчение

шло в бой под красным знаменем, на одной стороне которого был изображён Спаситель,

а на другой — Архангел Михаил. В настоящее время это знамя хранится в Музее Нижегородского Ополчения

в Нижегородском Кремле.

Ополчение выступило в поход к Москве в начале марта 1612 года. Оставаться дальше на месте было опасно — наступала весна, распутица непременно должна была скоро сделать дороги непроходимыми, и тогда перспектива похода на Москву откладывалась бы до лета. Перед выступлением из Нижнего Новгорода Пожарский выслал конный отряд к Ярославлю с приказом занять город. Отряд этот успешно выполнил порученное дело, и 6 апреля (для простоты восприятия все даты указываю по новому стилю) 1612 года основные силы ополчения вступили в Ярославль. Этот город на четыре месяца стал своеобразной столицей повстанцев. В Ярославле войско пополняло запасы оружия и привлекало в свои ряды новых бойцов. Минин и Пожарский разослали гонцов по городам Поволжья, русского Севера и даже Сибири. Отдельные отряды ополченцев заняли целый ряд городов, в том числе Кострому и Суздаль, лишив поляков возможности взять их под свой контроль.

В Ярославле же всё дело Минина и Пожарского едва не погибло. Один из лидеров первого ополчения (того самого, которое под командованием Прокопия Ляпунова потерпело поражение в 1611 году), казачий атаман Иван Заруцкий, решивший половить рыбку в мутной воде (у него был проект возведения на престол сына Марины Мнишек, любовницы Лжедмитрия), подослал наёмных убийц к Минину и Пожарскому. Убийство не состоялось, убийцы были схвачены. Однако стало ясно, что далеко не все столь же бескорыстно, как Минин или Пожарский, готовы жертвовать личными амбициями во имя спасения Отечества.

Минин и Пожарский во главе Нижегородского ополчения

с Казанской иконой Божией Матери, что, по замыслу автора картины,

должно символизировать религиозный характер их борьбы.

А также христианскую самоотверженность ополченцев в этой борьбе.

Шестого августа 1612 года заметно выросшее численно Нижегородское земское ополчение выступило из Ярославля. Пожарский вёл за собой на Москву около 20 тысяч человек, включая 10 тысяч дворян, 3 тысячи казаков и около тысячи стрельцов. Сильный конный отряд под командованием Василия Туренина Пожарский выслал вперёд, приказав ему идти к Москве и занять Чертольские ворота. 30 августа основные силы земского войска подошли к Москве, где всё ещё находились некоторые части первого ополчения во главе с князем Дмитрием Трубецким. С Трубецким у ополченцев сложились натянутые отношения, поскольку тот претендовал на первенство. Поэтому бойцы Минина и Пожарского не стали обустраиваться рядом с его «табором», а заняли позиции между Арбатскими и Чертольскими воротами. Здесь ополченцами было сооружено несколько острожков со рвами. Фланги ополчения прикрывала конница. Немедленно штурмовать Москву Минин и Пожарский не решились, поскольку им было известно, что на помощь польскому гарнизону Москвы движется большой отряд гетмана Ходкевича. Необходимо было сначала отразить Ходкевича, обезопасить свои тылы, а уже потом — предпринимать решительный штурм.

Войско Ходкевича подошло к Москве на следующий день после ополчения, 31 августа. С ним прибыл огромный обоз с провиантом для осаждённого гарнизона. Польский гарнизон в Москве, надо сказать, уже испытывал недостаток в продовольствии — не столько из-за осады со стороны ополченцев, сколько из-а того, что при подавлении Московского восстания город был весь практически сожжён. 1 сентября Ходкевич попытался атаковать ополченцев, чтобы пробиться к Московскому Кремлю, где засели два полка его соотечественников. Польская конница атаковала русскую у стен Новодевичьего монастыря. Бой продолжался семь часов, по истечении которых поляки начали теснить ополченцев вглубь сожжённых кварталов Москвы. Минин и Пожарский ввели в бой бывшие у них в распоряжении казачьи отряды, которые отогнали поляков.

Ян Кароль Ходкевич был одним из лучших полководцев Речи Посполитой.

Но потерпел поражение от Минина и Пожарского, одушевлённых любовью к Родине

и ревностью по вере.

Польская конница идёт в атаку

Следующий день обе армии отдыхали, собирались с силами, а Ходкевич намечал направление для нового удара. 3 сентября сражение возобновилось. На этот раз поляки ударили через Замоскворечье. Им удалось потеснить ополченцев, после чего Ходкевич приказал немедленно отправить в Москву обоз. Этот обоз под прикрытием конницы, среди которой, к слову, было много наёмников из числа украинских казаков (это — к вопросу о «братских народах»), почти дошёл до Кремля. Но под вечер, понимая, что положение создаётся отчаянное, Минин лично возглавил контратаку. Взяв с собой последний резерв земского войска — три дворянские поместные сотни — он повёл их через Москву-реку и у Крымского Двора решительно атаковал поляков. Бойцы Ходкевича этой атаки не выдержали и обратились в бегство, которое очень быстро стало всеобщим. Ополченцы, воодущевлённые победой, перешли в контрнаступление и выбили войска Ходкевича из Москвы, однако дальнейшее преследование разбитого неприятеля Пожарский предусмотрительно воспретил: в открытом поле ополченцы могли быть легко контратакованы и разбиты. 4 сентября Ходкевич отвёл свои потрёпанные полки от Москвы. Весь его огромный обоз с провиантом стал добычей ополченцев. Примечательно, что казаки Трубецкого от участия в битве уклонились и демонстративно ушли в свой лагерь. Они бы ушли и из-под Москвы, если бы не вмешавшийся в дело Авраамий Палицын. Именно ему удалось уговорить Трубецкого остаться.

После разгрома Ходкевича и захвата его обозов стало ясно, что дни кремлёвского гарнизона сочтены. В то время, как ополченцы ни в чём не нуждались, поляки Москве всё сильнее и сильнее испытывали голод. Рано или поздно это должно было принудить их к сдаче.

В конце сентября остатки первого ополчения Прокопия Ляпунова всё-таки изъявили своё согласие присоединиться к Нижегородскому ополчению и подчиниться единому командованию Пожарского. Единой стала и временная государственная власть. Москва была обложена правильной осадой, поляки лишались возможности играть на противоречиях между русскими группировками. Однако капитулировать они не спешили, поскольку опасались возмездия за свои преступления, совершённые при подавлении Московского восстания.

Воевода Д.М. Пожарский во главе объединённых сил Первого и Второго земских ополчений.

Лишь первого ноября осаждённые поляки, отчаявшись получить помощь от своего короля, согласились начать переговоры о капитуляции. В этот же день казаки Трубецкого атаковали Москву и полностью очистили от оккупантов Китай-город, загнав весь польский гарнизон в Кремль. 4 ноября Минин и Пожарский предприняли попытку общего штурма Кремля, однако потерпели неудачу. Тем не менее, на следующий день, 5 ноября, польский гарнизон Кремля изъявил согласие сложить оружие под гарантию жизни и при условии возврата всех награбленных оккупантами ценностей.

Москва была освобождена от захватчиков. Независимость Русского государства и Русской Церкви — восстановлена в полном объёме. Конечно, это ещё не означало ни окончания войны, ни окончания Смуты, однако перспектива будущей победы с этого дня нарисовалась отчётливо и бесспорно. А поскольку покойный к этому времени Патриарх Гермоген благословил ополченцев Минина и Пожарского Казанской иконой Божией Матери, в память об этих событиях Русская Православная Церковь установила на 4 ноября ежегодное празднование в честь этой иконы.

Пожарский и Минин ведут ополченцев на штурм Москвы.

Сдача польского гарнизона Московского Кремля

6 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского под колокольный звон торжественно вступило в Москву. Преподобный Дионисий Радонежский, чьи воззвания сыграли столь важную роль в создании Земского ополчения, лично прибыл к ополченцам из Троице Сергиевой Лавры и возглавил торжественный крестный ход. Пленные поляки были по распоряжению Пожарского разосланы по дальним городам, где их приказано было содержать впредь до обмена на русских пленных. 11 ноября, в воскресенье, на Красной площади в присутствии ополченцев и уцелевших москвичей — тех, кому посчастливилось пережить польскую оккупацию — был отслужен благодарственный молебен об избавлении русской столицы. Великая Смута, благодаря самоотверженности Минина и патриотическому подъёму многочисленных русских людей разных чинов и состояний, заканчивалась.

К 1612 году Россия оказалась на пороге тотального коллапса. В Москве стоял польский гарнизон, который помыкал Семибоярщиной — правительством коллаборационистов. За пределами столицы поляки контролировали крупные города и узлы дорог, северо-запад страны оккупировали шведы, а огромные просторы России занимала «серая зона» без устойчивых правительств. Сама Москва сгорела во время антипольского восстания, когда оккупанты её подожгли. По просторам Руси бродили шайки бандитов и отряды наёмников.

В развалинах Москвы ещё сидели остатки первого ополчения, которое не смогло выбить поляков из столицы и постепенно разлагалось от бескормицы и безденежья. Никто уже не верил в его способность сделать хоть что-то важное. В это самое время спасение пришло откуда не ждали.

Кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

Кузьма Минин был купцом не самого первого разбора. Он торговал мясом в Нижнем Новгороде — не бедствовал, но скорее это такой был предприниматель средней руки, чем богач. В один прекрасный момент он заявил, что во сне к нему являются святые и приказывают организовать борьбу за спасение Отечества.

Кузьма Минин. Фото © Public Domain

Нужно отметить, что святые давали Минину очень конкретные и разумные указания. Купец начал ровно там, где провалилось первое ополчение. Он стартовал не со сбора войск, а со сбора денег на организацию армии. Служилых людей хватало, в том числе прямо неподалёку от Нижнего Новгорода. Но общий крах экономики привёл к тому, что эти люди были кое-как одеты, имели плохих лошадей, а то и не имели никаких, им недоставало экипировки и оружия. Минин начал с решения этой проблемы. Регулярные сборы позволили собрать профессионалов на войну: как следует оснастить их, откормить и дать возможность не думать ни о чём, кроме собственно службы. Но войску требовался командующий — и он нашёлся.

Князь Дмитрий Пожарский не считался каким-то чрезмерно выдающимся полководцем, не принадлежал к сливкам аристократии, но у него была одна черта, делавшая его главным кандидатом на роль командующего вторым ополчением. Это репутация. Пожарский прошёл множество кампаний и битв Смутного времени, но всегда аккуратно служил тому правительству, которое могло считаться законным, не изменял слову и не был замечен ни в каких «договорняках».

Портрет князя Д.М. Пожарского. Фото © Public Domain

Свою репутацию Пожарский подтвердил сразу же: он не требовал себе диктаторских полномочий и добровольно разделил руководство с Мининым, который получил необычное звание «выборный от всей земли человек» и полноту гражданской власти. Кстати, распоряжался он ею толково и решительно. Подконтрольные ополченцам территории приобретали главное, чего ждали люди, — порядок. Уйти от легальных налогов было практически невозможно: Минин даже к своим родственникам прислал стрельцов, когда заподозрил, что те, пользуясь кровными связями, мухлюют и пытаются не сдавать положенные деньги. Зато мародёров и бандитов неукоснительно вешали.

В это время Пожарский ковал своё войско победы. Оно не было многочисленным, зато благодаря притоку денег от Минина оставалось хорошо оснащённым и натренированным. Пожарский решительно «остановил корчму» и отправлял на плаху любителей грабежа и насилия, которых за годы анархии развелось много. Вожди ополчения озаботились также поддержкой церкви — что в XVII веке значило очень многое. Теперь всё было готово к операции по освобождению Москвы.

Фото © Художник М.И. Песков. «Воззвание к нижегородцам гражданина Минина в 1611 году», 1861год / Public Domain

Как проходила операция по освобождению Москвы

К концу лета 1612 года ополчение появилось под стенами Москвы. Там Минин и Пожарский нашли пару тысяч ещё не разбежавшихся ополченцев первого призыва. В Кремле засели интервенты. А главное — из Польши шла армия гетмана Ходкевича, блестящего полководца Речи Посполитой, который вёл с собой огромный конвой с продовольствием, порохом и боеприпасами для засевших в Кремле и Китай-городе польских сил.

Ян Кароль Ходкевич. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Обе армии в поле имели по 10–12 тысяч человек, полякам давал численное преимущество гарнизон Кремля — ещё три тысячи. Поляки располагали блестящей тяжёлой кавалерией — знаменитыми крылатыми гусарами — великолепно обученными и вооружёнными, на превосходных лошадях. Формально количественное и качественное преимущество было на их стороне.

Однако Пожарский планировал разыграть все свои невеликие козыри по полной программе. Да, в поле гусары растоптали бы его ополченцев. Но он не собирался рубиться с поляками на их условиях там, где те были сильны. Русский план битвы строился на подвижной обороне в руинах Москвы, среди оврагов, валов, развалин. Характер битвы — проводка конвоя — вынуждал Ходкевича действовать в неудобных условиях.

Первый день битвы, 1 сентября, прошёл в малопродуктивных попытках Ходкевича пробиться в глубину Москвы. Они оттеснили русских на валы и за валы — в развалины города. Однако Пожарский твёрдо руководил боем, не позволил вывести из равновесия себя и своих людей, а вылазки из Кремля русские отбили. Обе стороны сражались храбро, но у Ходкевича недоставало пехоты, чтобы биться в лабиринте развалин, а кавалерия не давала нужного эффекта в этой мешанине горелых брёвен.

План Москвы Сигизмунда, выгравированный в 1610 году, является последним планом города, составленным поляками перед разрушением города в 1612 году и последующими изменениями уличной сети. Ориентация: север справа, запад вверху. Фото © Public Domain

Однако вторая попытка вышла куда более яркой. На сей раз поляки атаковали через Замоскворечье. Ходкевич ударил на широком фронте всеми силами и чуть было не добился успеха. Был момент, когда обороняющиеся казаки «поплыли», и увещевать их отправился лично Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиевой лавры и духовный лидер похода. Увещеваниями и обещаниями дополнительных выплат Палицын развернул ушедших с поля битвы назад на бой. Между тем сражение дошло до кульминации. Поляки смогли взять штурмом один из острожков — небольших укреплений по дороге к Кремлю. Ходкевич решил, что уже выиграл битву, и ввёл свой обоз на улицы.

400 телег со скрипом пробирались по руинам к Кремлю. Небольшой отряд поляков уже проскочил в сам Кремль. Однако Пожарский был не ярким гением, а спокойным профессионалом — и не позволил выбить себя из равновесия. Отряды русских вокруг острожка не убежали с поля боя и не погибли. Они рассредоточились, прячась в руинах и оврагах вокруг. Пожарский вовремя сориентировался, взял их под твёрдое руководство, перегруппировал — и бросил в контратаку.

На улицах воцарился ад. Колонну Ходкевича атаковали со всех сторон. Из развалин летели пули, лошади метались, злосчастный острожек был внезапной атакой снова взят русскими. Войско Ходкевича заколебалось и начало отступать.

Битва князя Пожарского с гетманом Ходкевичем под Москвой. Фото © Public Domain

Это был конец — заветный конвой частично был сожжён, частично — достался русским. Но Ходкевич вовсе не утратил оптимизма. Перегруппироваться, дать русским бой в поле — и тогда… Пожарский принял то решение, которое не обещало громкой славы, но давало максимальный эффект. Он просто не пошёл за поляками в поле. Блестящая кавалерия весь остаток дня и всю ночь стояла, ожидая атаки русских. А те не пришли.

Сделав самое главное, Минин и Пожарский сдержали своих разгорячённых бойцов и не подставились под новый удар. Наутро Ходкевичу пришлось взвесить все новые обстоятельства. Его пехота была в основном разгромлена на улицах, частично — блокирована в Кремле, обоз достался русским. Галопировать вокруг руин Москвы, вызывая русских на бой, можно было бесконечно.

Разворот польской армии

Дальнейшее стало делом техники. Минин и Пожарский обложили Кремль и в ноябре заставили гарнизон капитулировать. К тому моменту поляки съели всё, что можно было есть, включая кошек и ворон, и перешли на погибших товарищей. Пожарский на переговорах давил и требовал безоговорочной капитуляции. В противном случае гарнизон мог поедать друг друга до последнего. Измотанный гарнизон капитулировал.

Это означало поворот в истории Смуты. В 1613 году выборные от всех сословий избрали нового царя — Михаила Романова. Он положил начало династии, правившей до 1917 года. Ну а Минин и Пожарский вошли в историю, став национальными героями России. Они показали главное: даже в самой безнадёжной ситуации разум и воля, способность не опускать руки позволяют выжить и победить. Минин и Пожарский действовали разумно, настойчиво и сами по себе были честными людьми, что чрезвычайно выделяло их из толпы самозванцев, наёмников и бандитов, орудовавших на Руси и чуть не разорвавших её.

Перед избранием на царство Михаила Фёдоровича Романова. Фото © Public Domain

Минин и Пожарский действовали в ситуации куда более сложной, чем мы нынешние. Они не стеснялись требовать многого от своих людей и от каждого, кто оказывался на подконтрольной им территории. Предъявляя огромные требования к своим подчинённым, они не испытывали сантиментов и по отношению к себе, и в решающий момент оба находились прямо на линии огня. В обмен они дали стране то, в чём она нуждалась, — твёрдый порядок и дееспособное, работающее государство. Мощь национального единства они продемонстрировали въяве и вживе — и этот пример, безусловно, может и должен служить вдохновляющим уроком для нас нынешних. Они не ждали, пока их призовут на службу. Они встали и пошли спасать Отечество сами.

Если чудеса встречаются в мировой истории, они выглядят именно так.

Есть ли общее у действий Минина и Пожарского и спецоперации на Украине?

Да, они спасали свою землю

В XVII веке ситуация была сложнее

Свой вариант в комментарии

Комментариев: 0

Для комментирования авторизуйтесь!

Кузьма Минин (1570-1616) и Дмитрий Пожарский (1578-1642) – лидеры и основатели второго народного ополчения. Второе ополчение, состоящее из жителей центральной и северо-восточной Руси, а также остатков первого ополчения, было войском, которое в 1612 году освободило Москву от польских захватчиков. Минин и Пожарский благодаря этому стали значимыми персонами в истории российского государства и символами ля русского патриотизма.

Краткая биография

Минин и Пожарский — герои русской мифологии. Кузьма Минин (рожд. примерно 1570 г. — смерть 21 мая 1616 г.) и Дмитрий Пожарский (рожд. 1 (1) ноября 1578 г. — смерть 20 (30) апреля 1642 г.).

Минин

Минин родился около 1570 года в городе Балахне (совр. Нижегородская область). Его отец был торговцем солью, помимо Кузьмы в семье Мининых было ещё два брата – Федор и Иван. Переехав с семьёй в Нижний Новгород Кузьма Минин стал торговать в собственной мясной лавке. Вскоре он стал состоятельным купцом, женился, построил дом, а в1611 году стал слободским старостой. Именно в этой должности он и создавал второе ополчение, когда получил грамоту от Патриарха Гергомена, в которой содержался призыв к борьбе с поляками, занявшими Москву.

Интересный факт: торговать Минин начал в очень раннем возрасте – от 11 до 14 лет.

Пожарский

Дмитрий Пожарский родился на 8 лет позже Минина – в1578 году. Происходил он из древнего рода, корни которого уходили ещё к основателю Москвы – самому Юрию Долгоркуому. Пожарские были одной из тех знатных семей, чьи земли были конфискованы во время опричнины. Служить государству Дмитрий начал ещё при сыне Ивана IV – Фёдоре Ивановиче. Он быстро поднимался по служебной лестнице при Борисе Годунове. Смутное Время встретил в качестве воеводы города Зарайска. Пожарский участвовал в провальном походе Первого ополчения (1611), после чего раненый он вернулся в Зарайск, а затем отправился в Нижний Новгород, где формировалось новое войско.

Подвиг Минина и Пожарского

Минин и Пожарский прославились в русской истории как создатели народного ополчения. Восстание против поляков вспыхнуло в Новгороде, где на городском совете Минин призвал к созданию нового ополчения. Поскольку одной из причин провала похода Первого ополчения была недостаточная оснащённость, то в этот раз к вопросу снабжения отнеслись очень серьёзно – Минин отдал треть своего состояния на нужды армии, вскоре его примеру последовали другие зажиточные купцы и дворяне.

В силу того, что Первое ополчение неоднократно разрывали интриги его руководителей против друг друга, городской совет высказался в пользу князя Дмитрия Пожарского в качестве верховного полководца народным ополчением. Минин стал руководить хозяйственными делами и решал вопросы снабжения.

Организация Второго ополчения началась осенью 1611, в войско входили солдаты из гарнизонов, служилые люди, добровольцы. Постоянно приходили пополнения из других городов и в феврале – марте 1612 года ополчение выступило на Москву.

Добравшись до столицы осенью 1612года, ополченцы разбили польско-литовское войско Гетмана Ходкевича, осадили польский гарнизон, засевший в Кремле. Поляки сдались 26 октября. После освобождения Москвы были начаты выборы нового царя, которым стал Михаил Фёдорович Романов. Это событие ознаменовало собой окончание смуты.

Подвиг Минина и Пожарского заключается в том, что в самый тяжёлый момент в истории родины нашлись люди, которые не оставили её на растерзание врагам, как внешним, так и внутренним.

Почему началась Смута

Смутное время – период, охватывающий период с 1598 по 1612 год. Он характеризуется частыми сменами царей, интригами членов двора против друг друга, иностранными интервенциями, экономическими и политическими кризисами.

К причинам смуты относят:

- Разорение страны в ходе опричнины и неудачной Ливонской войны;

- Отсутствие законного наследника (единственная дочь Фёдора Ивановича умерла в 1594 году);

- Недовольство знати и крестьян центральным правительством (сказывалась память о правлении Ивана IV Грозного);

- Закрепощение крестьян, их бегство от хозяев, и, как следствие, увеличение числа разбойников;

- Неспособность армии объединиться под командованием одного полководца.

Все эти причины в итоге привели к кризису государственности, фактической гражданской войне, которую в историографии и именуют «Смутным временем».

Как появился новый праздник

После событий 1990-х годов России требовалось обновление национальной мифологии. Так, решением государственной думы в 2004 году 4 ноября стал отмечаться новый праздник – День народного единства. В этот день традиционно проводятся крестные ходы, благотворительные и патриотические акции.

Дата 4 ноября была выбрана не случайно – ещё в XVII веке в 22 октября России отмечался праздник Казанской иконы Божьей матери. Он был приурочен к освобождению страны от интервентов. 22 октября по новому стилю как раз таки совпадало с 4 ноября.

( 5 оценок, среднее 5 из 5 )

День народного единства отмечается в России 4 ноября.

Праздник учредили в 2005 году, однако опросы показывают, что более 70% россиян считают этот день лишь дополнительным

выходным, до сих пор не знают, что празднуют 4 ноября и почему выбрали эту дату.

Что произошло 4 ноября?

4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и

казаков во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием

Пожарским взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска из Москвы.

Закончилось Смутное время — многолетний кризис Русского государства, который

мог завершиться распадом страны.

Через несколько месяцев после освобождения Москвы был собран

Земский собор, куда вошли представители всех сословий страны — от духовенства и

дворянства до стрельцов и крестьян. Они избрали нового царя — Михаила

Федоровича Романова, который стал основателем новой правящей династии.

Кто такие Минин и Пожарский?

Земский староста Кузьма Минин из Нижнего Новгорода обратился

к людям с призывом встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. Для

этого Минин предложил собрать пожертвования и создать народное ополчение. Он

сам подал пример, отдав на благое дело все свое состояние.

Фото: Михаил Скотти. Картина «Минин и Пожарский»

Воеводой избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского,

который был известен своей честностью и храбростью. По требованию князя Минин

стал его помощником и казначеем. Пожарский и Минин непрерывно собирали казну и

ратников. Им удалось сформировать мощное войско из 10 тысяч человек — такое

ополчение уже могло бросить вызов интервентам.

Главной задачей ополчения стало освобождение Москвы. Однако

еще до своего похода Минин и Пожарский фактически взяли на себя функции

правительства страны — они наводили порядок в городах и уездах, предпринимали дипломатические

шаги по нейтрализации Швеции, добились военной помощи от немцев, проведя

переговоры с германским императором.

Почему началась Смута?

Династия Рюриковичей пресеклась в 1598 году после смерти царя

Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия. Трон занял боярин Борис Годунов,

однако его правление оказалось неудачным — из-за неурожайных лет начался голод,

народные бунты, появились самозванцы, претендовавшие на престол.

В стране разразился политический кризис, который усугубила

внезапная смерть Годунова в разгар войны с двинувшимся на Москву Лжедмитрием I,

выдававшим себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного. Сын Годунова

Федор продержался на троне всего несколько месяцев, после чего 16-летнего царя

убили в ходе мятежа.

Однако и Лжедмитрий вскоре погиб в результате действий

заговорщиков. После его смерти в стране начался период двоевластия, а польский

король Сигизмунд III объявил России войну. Значительная часть русского

государства, включая Москву, оказалась под контролем польско-литовских отрядов.

Как появился новый праздник?

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать

день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября — в память избавления Москвы и

России от поляков в 1612 году. По преданию, Казанская икона Божией Матери была

прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного

ополчения. Войско вошло в Москву с этой иконой.

Фото: собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Diego Delso / CC BY-SA 4.0

Однако праздник был церковный, после распада Российской

империи в 1917 году его перестали отмечать. Праздничным днем стало 7 ноября — день

Великой Октябрьской социалистической революции, который в 1996 году переименовали

в День примирения и согласия. Но советский праздник многих не устраивал — фактически отмечалась дата раскола государства.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил

сделать праздничным днем 4 ноября, отмечая его как День народного единства.

Госдума поддержала инициативу. Решением парламента 7 ноября понизили в статусе

— дата стала просто памятной, тогда как 4 ноября — официальным праздником и

выходным днем.

Почему праздник так назвали?

Считается, что ополченцы под предводительством князя Дмитрия

Пожарского и Кузьмы Минина продемонстрировали образец героизма и сплоченности

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в

обществе. Именно поэтому праздник назвали День народного единства.

В 1818 году на Красной площади был установлен памятник «Гражданину

Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Он стал первым в

истории страны монументом народным героям. Также на Красной площади стоит собор

Казанской иконы Божией Матери, освященный в память о героях, освободивших

столицу от поляков.