Историческая справка

К уроку истории России в 6 классе «Северо-западная Русь между востоком и западом»

В те годы, когда города северо-западной и южной Руси лежали в руинах после нашествия Батыя, великому Новгороду пришлось противостоять угрозе с Запада со стороны шведов и немецких крестоносцев. Под командованием князя Александра Ярославича, позднее причисленного за свои подвиги к лику святых были одержаны решающие победы в битвах на Неве и на Чудском озере.

Крестоносцы в Прибалтике

В конце XII века на территорию Прибалтики, движимые жаждой обретения новых земель, и под предлогом объявленного папой римским, крестового похода против живших здесь племен ливов, эстов и др., вторгаются крестоносцы.

В 1201 году они основывают здесь Ригу.

В 1202 году был образован орден Меченосцев, а в 1237 году он был объединен с Тевтонским орденом, покорившим к тому времени в западной Прибалтике литовское племя пруссов, получив название Ливонский орден.

Проникновение иноземных завоевателей встречало сопротивление населения Прибалтики. Во многом это было связано с тем, что многие жители уже были крещены в православие. Опасаясь за собственные земли, Русь помогала им, но внутренние усобицы снижали эффективность действий с русской стороны. К тому же, Русь сильнейшим образом ослабила борьба с монголо-татарами.

Невская битва

Еще в 1237 году папа римский повелел шведам совершить крестовый поход против русских.

В июле 1240 года шведы решили воспользоваться тяжелым положением в русских землях и решили атаковать новгородские земли. Возглавил поход зять шведского короля-Биргер. Всем рыцарям он обещал крупную добычу: а именно, 1/3 захваченных земель Тевтонскому ордену, оставшиеся 2/3- шведскому королю.

Ход битвы

В июле 1240 года речные суда со шведскими войсками во главе с герцогом Биргером вошли в устье Невы, Часть войск высадились на берегу, возле впадения в нее реки Ижора, и разбили лагерь, остальная часть осталась на кораблях.

Новгородский князь Александр (сын Ярослава Всеволодовича), которому Биргер, не сомневавшийся в своей победе прислал даже послание о своем прибытии, собрав небольшую дружину и отряд новгородцев выступил к лагерю шведов.

15 июля 1240 года состоялась Невская битва. Новгородский князь неожиданно напал на шведский лагерь. Шведы, понеся большие потери, были вынуждены бежать на оставшихся судах. В бою Александр потерял всего несколько десятков человек, а в ходе произошедшего боя сам ранил Биргера. Своей блестящей победой он предотвратил дальнейшие захватнические действия шведов.

Князь Александр Ярославич после этой победы получил прозвище Невский.

Ледовое побоище или битва на Чудском озере

Разгром шведов не остановил Ливонский орден в своих захватнических устремлениях.

Летом того же 1240 года ливонские рыцари и их союзники датчане, захватив Изборск, Псков и Копорье стали разорять новгородские владения. Возникла прямая угроза Новгороду, в котором в то время происходила борьба между боярством и князем, закончившаяся изгнанием последнего.

Однако, в этих условиях, по просьбе вече, весной 1241 года Александр Невский возвратился в Новгород, собрал ополчение и взял штурмом Копорье и Псков, после чего вторгся во владения дерптского епископа. Ливонцы, собрав все силы, выступили навстречу.

5 апреля 1242 года на Чудском озере состоялось Ледовое побоище.

Состав войск

Немецкое войско рыцарей Тевтонского ордена включало в себя примерно 1,5 тыс. конных рыцарей и 2-3 тысячи пеших рыцарей-кнехтов

Русское войско Александра Невского – 4-5 тыс. человек, включая в себя, приблизительно до 1000 конных дружинников

Тактика Александра Невского была следующей:

- В центре войска находился отряд из легкой конницы, лучников

- Основные силы были сосредоточены на флангах

- Позади центрального отряда находился обрывистый крутой берег озера

- Княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом

Ход битвы на Чудском озере

Войско ливонского ордена построилось в свой обычный боевой порядок-клин, русские называли его «свиньей»: узкой и длинной колонной, в центре которой находилась пехота, а вначале и по бокам рыцари.

Рыцари с ходу атаковали передовой полк и после ожесточенного боя прорвали центр русского войска и сгрудились перед обрывистым берегом озера. Предвидя такое развитие событий, полки правой и левой руки нанесли удары по флангам противника, а княжеская дружина атаковала крестоносцев с тыла. Не выдержав атаки, рыцари обратились в бегство. Апрельский лед проваливался под тяжестью бегущих, многие утонули.

Победу в битве одержало русское войско во главе с Александром Невским, рыцари были разгромлены.

Проиграв сражение, орден был вынужден отказаться от дальнейших завоеваний. Его военная мощь была ослаблена.

Вскоре после битвы на Чудском озере был подписан мирный договор Ливонского ордена с Новгородом.

Русская церковь рассматривала победу Невского в Ледовом побоище, как победу в противостоянии православия и католицизма.

В XVI в. Александр Невский был официально причислен к лику святых.

… …

§ 16. НЕВСКАЯ БИТВА И ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

С 1240 г. Господин Великий Новгород, как никогда ранее, нуждался во Владимиро-Суздальской Руси и на этот раз не из-за хлеба. Рыцари-крестоносцы готовы были обрушиться на его земли, а своих сил для отражения этой угрозы у Новгорода не было.

1. Крестоносцы

В 80-е гг. XII в. монах Мейнард попытался обратить в католичество жившие в Прибалтике племена. Но эта попытка окончилась неудачей. Тогда в 1198 г. папа римский организовал крестовый поход в земли ливов, в котором приняли участие немецкие рыцари. В 1200 г. крестоносцы во главе с монахом Альбертом захватили устье Западной Двины и основали Ригу (1201). В 1202 г. здесь был создан Орден меченосцев (рыцари этого Ордена носили плащи с изображением красного меча с крестом).

В 1212 г. меченосцы подошли вплотную к границам Новгородской земли. Княживший в Новгороде Мстислав Удалой успешно воевал с ними. В 1224 г. в княжение в Новгороде Ярослава Всеволодича новгородцы разбили рыцарей под Юрьевом, хотя город остался за завоевавшими его крестоносцами (1214).

В 1226 г. литовцы и земгалы (предки латышей) разбили меченосцев и остановили их продвижение. Тогда меченосцы решили объединиться с могущественным Тевтонским орденом. Рыцари этого ордена, основанного в 1191 г. в Иерусалиме, к этому времени уже завоевали земли литовского племени пруссов. С созданием Ливонского ордена (1237) силы крестоносцев возросли. Они готовились к новым походам на литовских язычников и новгородско-псковских «еретиков» (после раскола церквей в 1054 г. католики и православные считали друг друга еретиками). Папа Иннокентий IV призывал к участию в крестовом походе и шведов.

Прибалтика в первой половине XIII в.

Арбалетчик Тевтонского ордена

2. Невская битва

В 1240 г. шведы высадились в месте впадения в Неву речки Ижоры. Их предводитель направил к новгородскому князю послов: «Если можешь противиться мне, то вот я уже здесь и пленю землю твою».

В Новгороде с 1236 г. правил сын Ярослава Всеволодича Александр. В то время ему было 19 лет. Но Александр во главе дружины и небольшого отряда новгородцев выступил из города. От старейшины Ижорской земли Пелгусия князь знал о месторасположении шведского лагеря. Утром 15 июля 1240 г. русские внезапно атаковали противника. С трудом пробившись к кораблям, шведы обратились в бегство. В память об этой победе Александр был прозван Невским.

Для любознательных

Герои Невской битвы. «Житие Александра Невского» рассказывает о подвигах шести русских воинов и самого князя, совершенных ими в Невской битве. Дружинник Гаврила Олексич, преследуя шведов, въехал по сходням на корабль. Его вместе с конем сбросили в реку, но он остался цел и «бился с самим воеводою посреди их войска». Новгородец Сбыслав Якунович «бился одним топором, не имея страха в душе своей», и положил много врагов. Ловчий князя Яков-полочанин отвагой и бесстрашием заслужил похвалу от Александра Ярославича.

Пеший отряд новгородца Миши (родоначальника известной боярской посадничей семьи Мишиничей) потопил три неприятельских корабля. Состоявший в младшей дружине Савва пробился к «златоверхому» шатру предводителя шведов и подсек центральный столб. Слуга Александра Ратмир один сражался с обступившими его врагами и умер от множества ран. Сам князь Александр копьем «возложил печать» на лицо шведского предводителя.

3. Война Новгорода с Ливонским орденом

Борьба за Псков. Осенью 1240 г. ливонские рыцари взяли крепость Изборск. Жители Пскова собирались обороняться, но посадник Твердило Иванович уговорил их впустить немцев в город. Затем рыцари захватили чудские и водские земли, принадлежавшие Новгороду, а на месте Копорского погоста построили крепость.

Александра Невского в Новгороде тогда не было: новгородцы «указали ему путь из города». Ярослав Всеволодич послал к Волхову другого своего сына – Андрея. Но испуганные натиском немцев, новгородцы стали просить опять Александра, и весной 1241 г. князь вернулся. Александр собрал новгородское ополчение и взял штурмом Копорье. Крепость срыли, пленных рыцарей отправили в Новгород в качестве заложников, а кнехтов из чуди и води повесили.

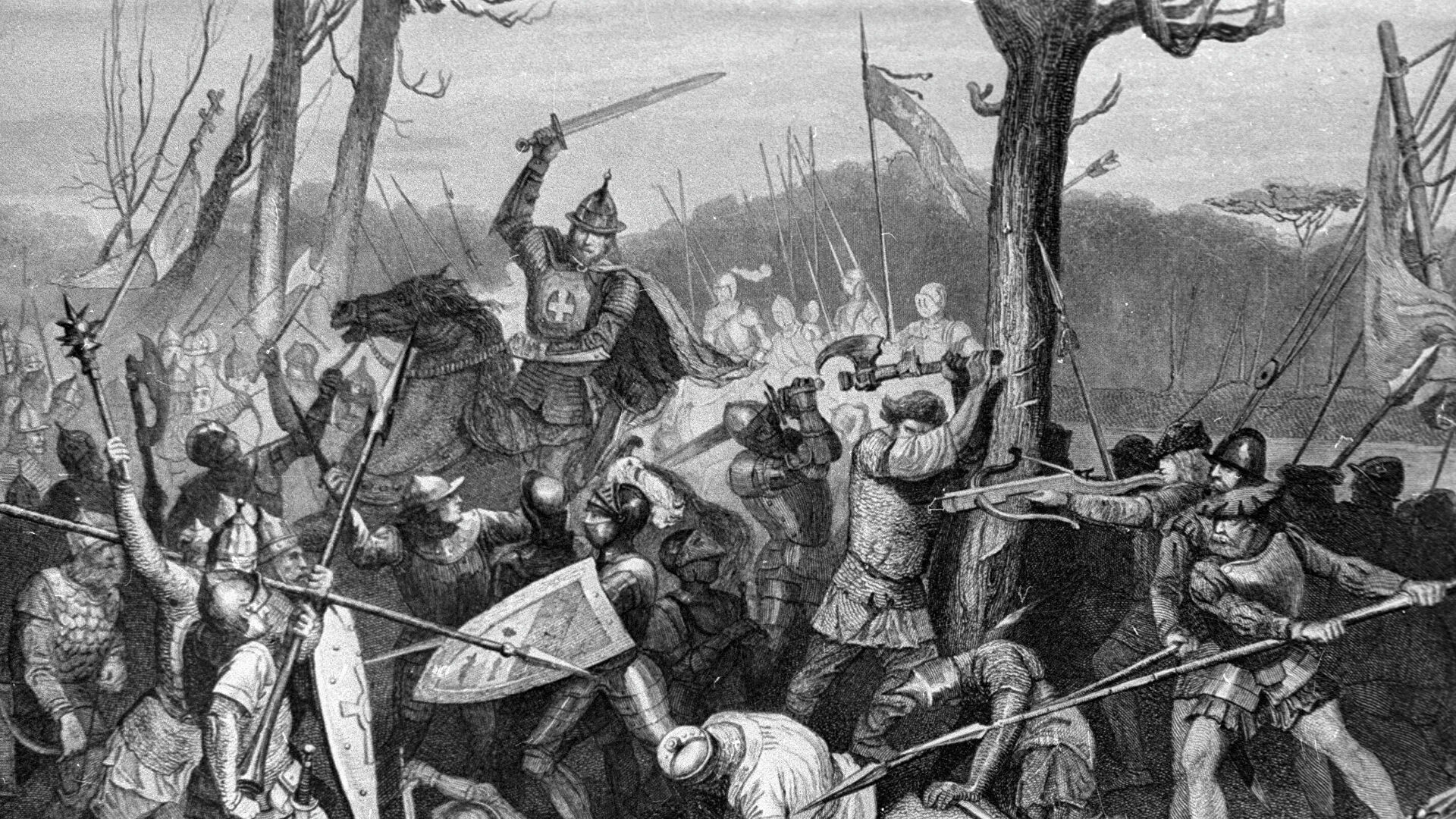

Александр Невский. Фрагмент. Художник П. Корин

Зимой 1242 г. Александр вместе с братом Андреем, приведшим владимирские полки, захватили Псков. Затем русские войска двинулись в земли Ордена. Ливонцы выступили им навстречу. Русский передовой отряд попал в засаду и был уничтожен. Александр стал готовиться к решающей битве.

Ледовое побоище. Русские полки встали на Узмени – узкой протоке, соединяющей Чудское и Псковское озера, у Вороньего камня (островок-утес, ныне скрытый под водой Чудского озера).

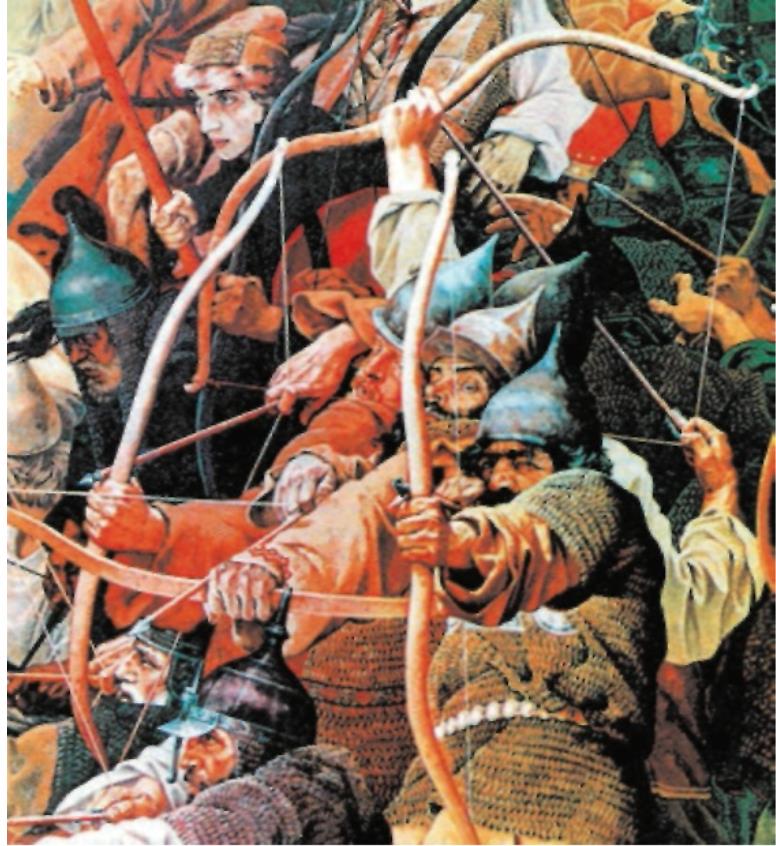

Традиционным боевым построением немецких рыцарей был так называемый клин, или «свинья». В голове и на флангах колонны двигалась тяжеловооруженная рыцарская конница, защищавшая находившуюся в центре пехоту. Зная об этом, Александр Невский основные свои силы разместил на флангах, а в центре оставил пешее ополчение. Новгородцы в тяжелых доспехах (броне), вооруженные мечами, копьями и щитами, отлично выдерживали удары всадников. За полком левой руки в засаде поместились княжеские дружины Александра и Андрея. Впереди всех встали лучники, издалека стрелявшие по приближающемуся врагу. В тылу русских войск, возле крутого берега, поставили скованные цепями телеги.

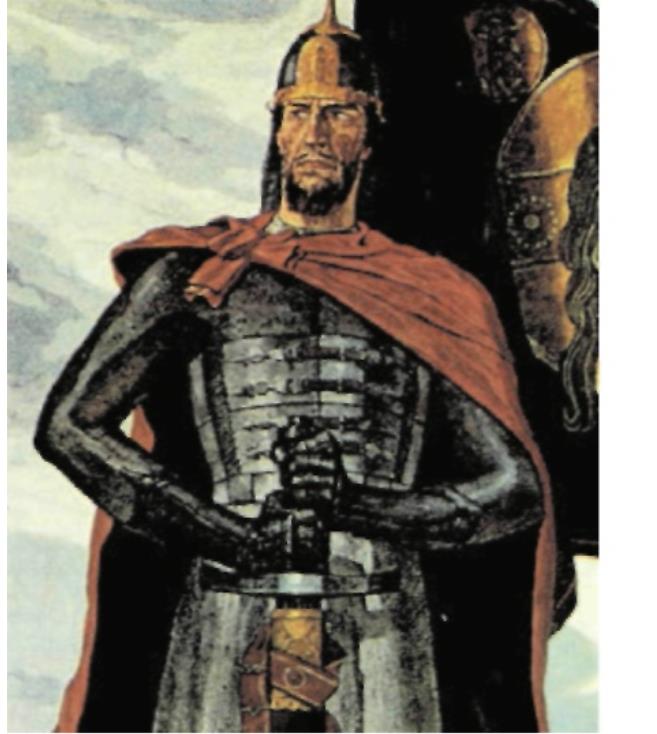

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Фрагмент. Художник С. Присекин

Сражение произошло 5 апреля 1242 г. на льду озера. Ливонцы пробили русский центр и «закружились» перед телегами. С флангов их начали теснить полки правой и левой руки, потом ударила конница. «И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей». Весенний лед проломился, и тяжелые рыцари, доспехи которых весили до 70 кг, пошли на дно.

Ливонский орден поспешил заключить мир. Послы-крестоносцы клялись: «Что заняли мы мечом… от того от всего отступаемся; сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы наших пустите». За город Юрьев, который был завоеван рыцарями в 1214 г. и переименован в Дерпт, ливонцы обещали выплачивать юрьевскую дань (ее платили и в XVI в.). Мир с Орденом от 1242 г. не уберег от стычек в будущем, однако на планах окатоличить Северную Русь он поставил крест. Православная церковь за это особенно чтила Александра Невского. Он был причислен к лику святых.

1. Покажите на карте на с. 127, какие изменения произошли в Прибалтике в начале XIII в.

2. Расскажите о Невской битве.

3. Когда и как началось вторжение немецких крестоносцев в новгородские пределы?

4. Расскажите о войне с крестоносцами. Какое событие этой войны было решающим?

5. Чем закончилось противостояние Ливонского ордена и Новгородской земли? В чем значение Невской битвы и Ледового побоища?

15 июля 1240 г. – Невская битва.

5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Недолго ликовал народ и славил своего князя. Среди знатных бояр оказались хитрые да завистливые. Подняли они смуту в Новгороде против Александра. Обиделся князь на вчерашних сподвижников:— Раз неугоден я вам — правьте городом сами и живите как

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Думаю, что о битве на Чудском озере, на южных берегах которого находится Псков, знают, наверное, все. Но…В русских летописях Псков называется по-разному: и Псков, и Пльсков, и Плесков. Переславль-Залесский (по летописям — Переяславль), вотчина Невского,

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Одновременно на Русь напали рыцари-крестоносцы. Они захватили в 1240 г. Изборск и Псков и оказались в 40 верстах от Новгорода. По решению веча в город был возвращен ранее изгнанный князь Александр. Возглавив войско, он освободил захваченные города и двинулся

Ледовое побоище (1240 год)

Ледовое побоище (1240 год)

Знаменитое Ледовое побоище, вошедшее во все учебники как грандиозная битва едва ли не между двумя цивилизациями, битва, решившая судьбу Руси и указавшая немецким рыцарям их место, эта битва, которую Соловьев описывает в деталях, тоже существовала

Фюрер и «ледовое побоище»

Фюрер и «ледовое побоище»

26 февраля 1942 г. в штаб 1-го авиакорпуса Люфтваффе, сражавшегося под Ленинградом, поступила директива командующего 1-го воздушного флота генерал-оберста Келлера, в которой предписывалось незадолго до вскрытия льда уничтожить корабли советского

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Ледовое побоище. Миниатюра из Лицевого сводаВ середине XIII в. русским землям со всех сторон угрожали иноземные захватчики. С востока двигались татаро-монголы, с северо-запада на русские земли претендовали ливонцы и шведы. В последнем случае задача дать

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Вскоре после победы на Неве его отношения с новгородским боярством разладились, в результате столкновений с боярами Александр Невский был вынужден покинуть Новгород.После вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к князю Александру гонцов

Глава 5. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Глава 5. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

К весне 1242 г. крестоносцы в Пскове вконец приуныли. Многочисленное и воинственное русское население роптало, воинские пополнения из Германии, с ужасом ожидающей нашествия татар, перестали поступать. Пославший их в крестовый поход папа римский пал

Ледовое побоище

Ледовое побоище

В том же 1240 г. и немецкие рыцари стали активно вторгаться в русские земли. Литовцы и чудь также входили в состав этих войск. Оки взяли крепость Изборск, Псков. Началось разорение Новгородских земель. Немцы сразу же обложили местное население данью и в

Западная политика Александра Ярославича до 1246 г. Невская битва и Ледовое побоище

Западная политика Александра Ярославича до 1246 г. Невская битва и Ледовое побоище

Александр с детских лет жил в Новгороде. Его отец долгое время был новгородским князем, причем таким, который 4 раза уходил из Новгорода и враждовал с ним, но потом стороны мирились. С

Ледовое побоище

Ледовое побоище

На льду Чудского озера Александр Невский одержал блестящую победу, вошедшую во все учебники военного искусства. 15 тысяч русских ратников, значительную часть которых составляли плохо обученные ополченцы, одолели 12 тысяч немецких рыцарей.Боевой строй

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Сражение состоялось 5 апреля и получило в истории название Ледового побоища. О Ледовом побоище написано немало исследований, популярных очерков, нашло оно отражение в художественной литературе, в живописи и даже в кинематографе. Знаменитый советский

2. Ледовое побоище (1242)

2. Ледовое побоище (1242)

На примере событий, кульминацией которых стало Ледовое побоище, Поршнев показал не только синхроническую связь происходящего в это время на всем Евразийском пространстве, но и значение тех событий для диахронически единого исторического пути

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Вскоре после победы на Неве его отношения с новгородским боярством разладились, в результате столкновений с боярами Александр Невский был вынужден покинуть Новгород.После вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к князю Александру гонцов

5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло знаменитое Ледовое побоище. Русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Эта дата долгое время не имела официального признания в качестве государственного праздника. Лишь 13 марта 1995 года был принят Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Тогда, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, российская власть вновь озаботилась вопросом возрождения патриотизма в стране. В соответствии с этим законом, днем празднования победы над Чудском озере назначили 18 апреля. Официально памятная дата получила название «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере».

Интересно, что в те же 1990-е годы российские политические партии националистического толка, с подачи небезызвестных последователей писателя Эдуарда Лимонова стали отмечать 5 апреля «День русской нации», также посвященный победе на Чудском озере. Разница в датах была обусловлена тем, что «лимоновцы» выбрали для отмечания дату 5 апреля по Юлианскому календарю, а официальная памятная дата считается по Григорианскому календарю. Но самое интересное, что по пролептическому григорианскому календарю, распространяющемуся на период до 1582 года, эту дату следовало бы отмечать 12 апреля. Но в любом случае очень правильным было само решение назначить дату в память о таком масштабном событии в отечественной истории. Тем более, это был один из первых и самых впечатляющих эпизодов столкновения русского мира с Западом. Впоследствии Россия не раз будет воевать с западными странами, но память о воинах Александра Невского, нанесших поражение немецким рыцарям, жива до сих пор.

События, о которых пойдет речь ниже, развернулись на фоне тотального ослабления русских княжеств во время монгольского нашествия. В 1237-1240 гг. на Русь вновь вторглись монгольские орды. Это время было предусмотрительно использовано Папой Римским Григорием IX для очередной экспансии на северо-восток. Тогда Священный Рим готовил, во-первых, крестовый поход против Финляндии, в то время еще населенной преимущественно язычниками, а во-вторых – против Руси, которая рассматривалась понтификом в качестве главного конкурента католиков в Прибалтике.

На роль исполнителя экспансионистских замыслов идеально подходил Тевтонский орден. Времена, о которых пойдет речь, были эпохой орденского расцвета. Это потом, уже во время Ливонской войны Ивана Грозного, орден находился в далеко не лучшем состоянии, а тогда, в XIII веке, молодое военно-религиозное образование представляло собой очень сильного и агрессивного противника, контролировавшего внушительные территории на берегах Балтийского моря. Орден считался главным проводником влияния католической церкви в Северо-Восточной Европе и направлял свои удары против балтийских и славянских народов, проживавших в этих краях. Главной задачей ордена было порабощение и обращение в католичество местных жителей, а если они не желали принимать католическую веру, то «благородные рыцари» безжалостно уничтожали «язычников». Тевтонские рыцари появились в Польше, призванные польским князем на помощь в борьбе с прусскими племенами. Началось завоевание орденом прусских земель, которое происходило довольно активно и стремительно.

Следует отметить, что официальная резиденция Тевтонского ордена во время описываемых событий все еще находилась на Ближнем Востоке – в замке Монфор на территории современного Израиля (историческая земля Верхняя Галилея). В Монфоре размещался великий магистр Тевтонского ордена, архив и орденская казна. Таким образом, высшее руководство управляло орденскими владениями в Прибалтике дистанционно. В 1234 г. Тевтонский орден поглотил остатки Добринского ордена, созданного в 1222 или 1228 годах на территории Пруссии для защиты прусского епископства от набегов прусских племен.

Когда в 1237 году в состав Тевтонского ордена влились остатки Ордена меченосцев (Братство воинов Христа), тевтонцы получили контроль и над владениями меченосцев в Ливонии. На ливонских землях меченосцев возникло Ливонское ландмайстерство Тевтонского ордена. Интересно, что император Священной Римской империи Фридрих II еще в 1224 году объявил земли Пруссии и Ливонии подчиняющимися непосредственно Священному Риму, а не местным властям. Орден стал главным наместником папского престола и выразителем папской воли на прибалтийских землях. При этом продолжался курс на дальнейшую экспансию ордена на территории Восточной Европы и Прибалтики.

Еще в 1238 г. датский король Вальдемар II и великий магистр ордена Герман Балк договорились о разделе земель Эстонии. Великий Новгород был для немецко-датских рыцарей главным препятствием и именно против него был направлен основной удар. В союзе с Тевтонским орденом и Данией выступила Швеция. В июле 1240 года шведские корабли появились на Неве, однако уже 15 июля 1240 г. на берегах Невы князь Александр Ярославич нанес шведским рыцарям сокрушительное поражение. За это его прозвали Александром Невским.

Поражение шведов не сильно поспособствовало отказу их союзников от своих агрессивных планов. Тевтонский орден и Дания собирались продолжить поход против Северо-Восточной Руси с целью насаждения католицизма. Уже в конце августа 1240 года в поход на Русь отправился епископ Герман Дерптский. Он собрал внушительное войско из рыцарей Тевтонского ордена, датских рыцарей из Ревельской крепости и ополчения Дерпта, и вторгся на территорию современной Псковской области.

Сопротивление псковичей не дало должного результата. Рыцари захватили Изборск, а затем осадили Псков. Хотя первая осада Пскова не принесла желаемого результата и рыцари отступили, вскоре они вернулись и смогли взять Псковскую крепость, воспользовавшись помощью бывшего псковского князя Ярослава Владимировича и предателей-бояр во главе с Твердило Иванковичем. Псков был взят, в нем разместился рыцарский гарнизон. Таким образом, Псковская земля стала плацдармом для действий немецких рыцарей против Великого Новгорода.

Сложная ситуация в это время складывалась и в самом Новгороде. Горожане зимой 1240/1241 годов выгнали из Новгорода князя Александра. Лишь когда неприятель подошел к городу очень близко, они послали в Переславль-Залесский гонцов – позвать Александра. В 1241 году князь выступил на Копорье, захватил его штурмом, перебив находившийся там рыцарский гарнизон. Затем, к марту 1242 года, Александр, дождавшись помощи войск князя Андрея из Владимира, выступил на Псков и вскоре взял город, вынудив рыцарей отступить в Дерптское епископство. Затем Александр вторгся в орденские земли, но когда передовые силы потерпели поражение от рыцарей, принял решение отступить назад и подготовиться в районе Чудского озера к основному сражению. Соотношение сил сторон, если верить источникам, составляло примерно 15-17 тысяч воинов со стороны Руси, и 10-12 тысяч ливонских и датских рыцарей, а также ополчение Дерптского епископства.

Русским войском командовал князь Александр Невский, а рыцарями — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Андреас фон Фельфен. Уроженец австрийской Штирии, Андреас фон Фельфен до вступления в должность наместника ордена в Ливонии был комтуром (комендантом) Риги. О том, что это был за командир, свидетельствует тот факт, что он решил лично не участвовать в сражении на Чудском озере, а остался на безопасном расстоянии, передав командование более младшим орденским военачальникам. Датскими рыцарями командовали сыновья самого короля Вальдемара II.

Как известно, крестоносцы Тевтонского ордена обычно использовали в качестве боевого порядка так называемую «свинью» или «кабанью голову» — длинную колонну, во главе которой находился клин из рядов наиболее сильных и опытных рыцарей. За клином шли отряды оруженосцев, а в центре колонны – пехота из наемников – выходцев из балтийских племен. По бокам колонны следовала тяжеловооруженная рыцарская конница. Смысл такого построения заключался в том, что рыцари вклинивались в строй противника, раскалывая его на две части, затем разбивали на более мелкие части, а уже потом добивали при участии своей пехоты.

Князь Александр Невский предпринял очень интересный ход – он заранее разместил свои силы на флангах. Кроме того, в засаде разместились конные дружины Александра и Андрея Ярославичей. В центре встало новгородское ополчение, а впереди – цепь лучников. Сзади поставили скованные цепями обозы, которые должны были лишить рыцарей возможности маневрировать и уклоняться от ударов русского воинства. 5 (12) апреля 1242 года русские и рыцари вошли в боевое соприкосновение. Первыми натиск рыцарей приняли лучники, а затем рыцари смогли прорвать русский строй с помощью своего знаменитого клина. Но не тут-то было – тяжеловооруженная рыцарская конница завязла у обоза и тут с флангов на нее двинулись полки правой и левой руки. Затем в бой вошли княжеские дружины, которые и обратили рыцарей в бегство. Лед проломился, не выдержав тяжести рыцарей, и немцы начали тонуть. Воины Александра Невского преследовали рыцарей по льду Чудского озера семь верст. Тевтонский орден и Дания потерпели в битве на Чудском озере полное поражение. Согласно Симеоновской летописи, погибли 800 немцев и чуди «без числа», 50 рыцарей попали в плен. Потери войск Александра Невского неизвестны.

Поражение Тевтонского ордена оказало на его руководство впечатляющее воздействие. Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии. Таким образом, эффект от поражения, нанесенного немецким рыцарям, был колоссальным, в первую очередь – в политическом отношении. Западу Ледовое побоище продемонстрировало, что на Руси прославленных крестоносцев ждет сильный противник, готовый сражаться на свои родные земли до последнего. Уже потом западные историки стремились всячески принизить значение битвы на Чудском озере – то утверждали, что в действительности там встретились гораздо меньшие по численности силы, то характеризовали сражение как отправную точку формирования «мифа об Александре Невском».

Победы Александра Невского над шведами и над тевтонскими и датскими рыцарями имели масштабное значение для дальнейшей русской истории. Кто знает, как сложилась бы история земли Русской, если бы воины Александра тогда не выиграли эти сражения. Ведь главной целью рыцарей было обращение русских земель в католичество и полное подчинение их владычеству ордена, а через него – и Рима. Для Руси, таким образом, битва имела определяющее значение и в плане сохранения национальной и культурной идентичности. Можно сказать, что Русский мир выковывался, в том числе, и в сражении на Чудском озере.

Александр Невский, победивший шведов и тевтонцев, навсегда вошел в русскую историю и как церковный святой, и как блестящий полководец и защитник земли Русской. Понятно, что не меньшим был вклад и бесчисленных ратников новгородских и княжеских дружинников. Их имена история не сохранила, но для нас, живущих спустя 776 лет, Александр Невский – это и есть, в том числе, те русские люди, которые сражались на Чудском озере. Он стал олицетворением русского воинского духа, мощи. Именно при нем Русь показала Западу, что не собирается ему подчиняться, что она – особая земля со своим укладом, со своим народом, с собственным культурным кодом. Потом русским воинам приходилось еще не раз «давать по зубам» Западу. Но отправной точкой были именно сражения, выигранные Александром Невским.

Последователи политического евразийства говорят о том, что Александр Невский предопределил евразийский выбор России. В его княжение у Руси складывались более мирные отношения с монголами, чем с немецкими рыцарями. По крайней мере, монголы не стремились уничтожить идентичность русского народа, навязав ему свои верования. В любом случае, политическая мудрость князя заключалась в том, что в сложные для русской земли времена он смог относительно обезопасить Новгородскую Русь на востоке, выиграв сражения на западе. В этом заключались его военный и дипломатический таланты.

Прошло 776 лет, но сохраняется память о подвиге русских воинов в битве на Чудском озере. В 2000-е годы в России был открыт целый ряд памятников Александру Невскому – в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Курске, Волгограде, Александрове, Калининграде и многих других городах. Вечная память князю и всем русским воинам, отстоявшим свою землю в том сражении.

«Александр Невский:

Невская битва. Ледовое побоище»

В XIII в. серьёзную угрозу для русских земель представляла экспансия рыцарей-крестоносцев, стремившихся к территориальным захватам и к распространению на Руси католичества. Ключевую роль в отпоре агрессорам сыграл князь Александр Невский (1221-1263).

Вторжение крестоносцев

Так как частью разбойничьей доктрины немецкого рыцарства «Drang nach Osten» (натиск на Восток) было наступление на русские земли, то XII в. рыцари начали захват принадлежавших славянам земель за Одером и в Балтийском Поморье. Это вторжение крестоносцев в Северо-западную Русь было санкционировано самим папой римским и германским императором Фридрихом II. В крестовом походе приняли также участие воинства из других стран Европы.

Для завоевания земель эстов и латышей был создан рыцарский Орден меченосцев (1202). Рыцари носили одежду с изображением меча и креста. Их лозунгом было: «Кто не желает креститься, тот должен умереть». В 1219 г. рыцари захватили часть побережья Прибалтики, основав на месте эстонского поселения город Ревель (Таллинн).

В 1226 году для завоевания земель Литвы и южнорусских земель прибыли рыцари Тевтонского ордена, основанного в 1198 г. в Сирии во время крестовых походов. Они носили белые плащи с черным крестом на левом плече. В 1237 г. меченосцы объединились с тевтонами, образовав отделение Тевтонского ордена — Ливонский орден.

Невская битва

В 1240 году тяжелым положением Руси попыталась воспользоваться Швеция. Шведы хотели захватить город Старую Ладогу, а также Новгород. Князь Александр Ярославич, которому было в то время 20 лет, со своей дружиной стремительно бросился к месту высадки. Скрыто подойдя к лагерю шведов, князь со своими дружинниками ударил по ним, а небольшое ополчение отрезало шведам путь отступления.

15 июля 1240 г. — победа над шведским войском на р. Неве

Александра Ярославича за победу на Неве русский народ прозвал Невским. Значение победы: прежде всего она надолго остановила шведскую агрессию на восток, сохранила за Русью выход к Балтийскому побережью.

Ледовое побоище

Летом того же 1240 г. Ливонский орден, а также датские и германские рыцари напали на Русь и захватили город Изборск. Вскоре из-за предательства посадника Твердилы и части бояр был взят Псков (1241). Усобицы и распри привели к тому, что Новгород не помог своим соседям. А борьба между боярством и князем в самом Новгороде завершилась изгнанием Александра Невского из города. В этих условиях отдельные отряды крестоносцев оказались в 30 км от стен Новгорода. По требованию веча Александр Невский возвратился в город.

Вместе со своей дружиной Александр Невский внезапным ударом освободил Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив известие, что на него идут основные силы Ордена, Александр Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду Чудского озера. Учитывая построение рыцарей «свиньей» (в виде трапеции с острым клином впереди, который составляла тяжеловооруженная конница), Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника, острием, упиравшимся в берег. У части русских воинов были специальные крючья, чтобы стаскивать рыцарей с коней.

5 апреля 1242 г., Ледовое побоище — победа русского войска над Тевтонским орденом на Чудском озере

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва, получившая название Ледового побоища. Рыцарский клин пробил центр русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских полков решили исход сражения: как клещи, они сдавили рыцарскую «свинью». Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Новгородцы гнали их по льду, который к весне во многих местах стал слабым и проваливался под тяжеловооруженными воинами.

Значение победы: с тех пор была ослаблена военная мощь Ливонского ордена. Однако, опираясь на помощь римско-католической церкви, рыцари в конце XIII в. всё-таки захватили значительную часть прибалтийских земель.

Внутренняя политика Александра Невского

Основные достижения Александра Невского во внутренней политике:

- Невский не допустил утверждения своего дяди Ярослава в качестве новгородского князя.

- Выказавший неповиновение сын Василий был лишён Невским новгородского княжества и заменён другим сыном — Дмитрием.

- Новгород, под давлением Александра Невского, согласился выплачивать Орде налог и подчинился требованиям провести перепись населения.

- Происходит восстановление территорий, пострадавших во время нашествия монголо-татар — отстраиваются заново храмы и монастыри, возводятся стены и башни разрушенных городов.

- Построена цепь небольших крепостей по реке Шелонь для укрепление западной границы от литовских и ливонских вторжений.

- В 1262 году состоялось анти-ордынское восстание, к организации которого мог быть причастен Невский.

Основные события во внутренней полите Александра Невского:

Внешняя политика Александра Невского

Основные достижения Александра Невского во внешней политике:

- Князь отказался от предложения Папы римского о присоединении к западному католическому миру для борьбы с Ордой.

- В течение всего правления Александр противостоял набегам литовцев на русские земли, но в конце объединил силы с литовским князем Миндовгом для нанесения удара по тевтонцам.

- Очищена от ливонских рыцарей новгородская земля, освобождён захваченный ими Псков, одержана победа на Чудском озере.

- В результате Невской битвы князь прогнал высадившихся на берегу Невы шведов.

- Заключён договор с королём Норвегии об урегулировании пограничных споров и сборе дани.

- По требованию ордынцев Александр провёл перепись населения Руси

- Так и не завоёванный Ордой Новгород под давлением Невского согласился выплачивать дань и провести перепись

- Невский смог отговорить ордынского хана от требования предоставить русские войска для ордынских войн.

Основные события во внешней полите Александра Невского:

Тяжело больным вернулся Александр из Орды после своей последней поездки в 1262 году. Существует версия, согласно которой Невский был отравлен татарами. Успев принять схиму с именем Алексия, Невский скончался 14 ноября 1263 года в Городце. Князь был похоронен во владимирском Рождественском монастыре, но по приказу Петра I его мощи были перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

Основные достижения Александра Невского

- Невский проявил свой полководческий талант в битвах со шведами и ливонскими рыцарями. Отклонив угрозу с Запада, Невский на долгие годы освободил северные границы Руси от нападений.

- Невский был мудрым дипломатом, не оценённым своими современниками: понимая, что Русь бессильна перед Ордой, налаживал с татарскими ханами дипломатические отношения. Возможно, тем самым он предотвращал окончательное истребление Руси татаро-монголами.

- Невский укреплял основы веры православной, отказав католикам в сотрудничестве и сам являя пример православного воина и князя.

Интересные факты из жизни Александра Невского:

- Александре, жене Невского, было 16 лет, и она была уже пострижена в монахини, когда великий князь Ярослав велел им пожениться.

- Татарские женщины пугали именем Александра Невского своих разбаловавшихся детей.

- Невский не проиграл в своей жизни ни одной битвы.

Конспект урока по Истории России «Александр Невский (1221-1263)». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории

Невской битве 1240 года и Ледовому побоищу 1242-го посвящены многочисленные научные труды и масштабные батальные картины. Уже не одно столетие со школьной скамьи каждому жителю России известно, что коварные шведские и немецкие рыцари, прослышав о бедствиях Русской земли после Батыева нашествия, решились напасть на православные вотчины. Но, благодаря полководческим талантам Александра Невского, агрессоры были посрамлены, а русские люди оказались спасены от окатоличивания, а значит, от утраты своей национальной идентичности. Большинство соотечественников принимает эти утверждения на веру, не вникая в детали.

Невская битва

Подробности Невской битвы известны только из «Жития Александра Невского». В шведских источниках вообще нет упоминаний о походе в 1240 году в Приневье. Более того, в Швеции полыхала кровопролитная гражданская война. То есть не могло быть и речи об отправке крупных сил на завоевание заморских земель. Нет и сведений о плавании ярла Биргера Магнуссона в сторону Невы. Тем более что ярлом (правителем) он стал только в 1248 году.

Репродукция картины В. М. Васнецова «Битва князя Александра Невского со шведами на Неве». (РИА Новости)

Согласно житию, шведский предводитель якобы уже был наслышан о подвигах Александра (которому, напомним, всего 18 лет) и приплыл с ним сразиться. Правда, не учёл, что на стороне русского князя будет сражаться божий ангел.

Поход шведов упомянут в Новгородской летописи, которая могла бы внушить больше доверия. Но там шведский командующий почему-то назван не очень характерным для шведов именем Спиридон. А подробностей о битве нет вовсе.

Скорее всего, Александр мог напасть на скандинавских торговцев, которые устроили некое подобие ярмарки при впадении в Неву реки Ижоры. Ведь по житию пришельцы провели там около недели, не предпринимая агрессивных действий. Самое забавное, что в житии уверяется: уже после битвы шведы погрузились на корабли и уплыли обратно Так был ли разгром или пришельцы сумели отбиться?

Очень спорно и утверждение, что Невская битва остановила шведскую экспансию. Чуть позже шведы основали на Неве крепость Ландскруна (разрушена новгородцами), а на Вуоксе — Выборг (благополучно отбив нападения).

Ледовое побоище

История про сражение между войском Александра и ливонскими рыцарями на Чудском озере, к счастью, подтверждается и в немецких источниках. Но вновь нельзя говорить о каком-то крестовом походе на восток. Столкновения новгородцев с немецкими рыцарями происходили и до 1242 года, и гораздо позднее. И уж тем более не шло речи о разгромном поражении. Например, в 1236 году орден меченосцев оказался после битвы при Сауле (где погибло только 48 рыцарей) на краю краха. Но ливонцы никакой военной катастрофы не ощутили. Да и Александр с новгородцами почему-то не отправился очищать земли западнее Чудского озера от чужеземцев.

«Ледовое побоище». Вячеслав Назарук, 1982 год. («Дилетант»)

Во времена СССР было предпринято много попыток найти место сражения. Но обнаружить знаменитый Вороний камень или хотя бы выход камня на поверхность у берегов озера так и не удалось.

Понятно, что невероятную известность битве принесло участие в ней князя Александра Ярославича. Но возвеличивание побоища началось гораздо позднее. А в 1240-е новгородские летописцы не придавали судьбоносного значения сражению. То есть, скорее всего, это была локальная пограничная стычка, в которой с каждой из сторон принимали участие лишь по нескольку сотен воинов.

- Главная

- ЕГЭ. Познание

- Первый — последний

- История России. Русь и Запад в XIII веке. Невская битва. 1240 г. Ледовое побоище. 1242 г.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

«Въезд Александра Невского в Новгород после Ледового побоища». Художник В.А. Серов.

История России.

Русь и Запад в XIII веке.

Цели рыцарей:

- захват новых земель;

- распространение католичества.

Направления агрессии.

ШВЕЦИЯ:

- вторжение флота и высадка на берег в устье р. Невы с целью захвата городов Старая Ладога и Новгород (1240);

- Невская битва (15 июля 1240 г.) Победа русских дружин во главе с Александром Ярославичем, получившим после сражения прозвище Невский.

ПРИБАЛТИКА:

- захват рыцарями — крестоносцами Ливонского ордена Псковской земли (1240-1241);

- битва на Чудском озере – Ледовое побоище (5 апреля 1242), разгром рыцарей русскими войскам во главе с Александром Невским.

Невская битва — 15 июля 1240 г.

Борьба со шведами, решившими напасть на Русь в связи с ослаблением Руси.

Цель шведов:

Захват Старой Ладоги, затем Новгорода.

Стороны.

Шведский флот (в русле Невы) + конница – герцог Биргер.

Во главе русских дружин – Александр Ярославич (внук Всеволода Большое Гнездо) + новгородское ополчение, которое отрезало путь к кораблям.

Слова Ярослава: «Нас немного, но не в силе Бог, а в правде».

ИТОГИ:

- полная победа русских;

- надолго была остановлена шведская агрессию на восток;

- Русь охранила выход к Балтийскому побережью.

- Александр получил прозвище Невский.

«Александр Невский в Ладоге».11 июня 1240 г. Ф. Фёдоров.

Ледовое побоище — битва на Чудском озере 5 апреля 1242.

Борьба с ливонскими рыцарями.

Цели рыцарей:

- захват Псковской и Новгородской земель;

- распространение католичества.

Стороны:

- рыцари Ливонского ордена;

- русские дружины во главе с Александром Невским.

Лето 1240 – рыцари захватили Псков (предательство посадника Твердилы и части бояр).

В Новгороде бояре изгоняют А. Невского, но вынуждены снова его призвать, так как крестоносцы -в 30 км. от Новгорода.

Освобождение Пскова, Изборска.

А. Невский преградил путь рыцарям на берегу Чудского озера, разместив дружину под прикрытием крутого берега.

Размещение войска рыцарей – «свинья».

Размещение русских воинов – треугольник, остриём в берег.

Часть воинов имела специальные крючья для стаскивания рыцарей с коней.

5 апреля 1242 – Ледовое побоище.

Учитывая построение рыцарей «свиньей» (в виде трапеции с острым клином впереди, который составляла тяжеловооруженная конница), Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника, острием, упиравшимся в берег. У части русских воинов были специальные крючья, чтобы стаскивать рыцарей с коней. Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Новгородцы гнали их по льду, который к весне во многих местах стал слабым и проваливался под тяжеловооруженными воинами.

После битвы пленных рыцарей босым провели по улицам Новгорода.

ИТОГИ:

- полная победа русских;

- А. Невский вынудил заключить выгодный мир: Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии;

- ослаблена мощь Ливонского ордена;

- сорвана попытка навязать Руси католицизм.

«Александр Невский и Биргер». Художник А.Д. Кившенко.

«Ледовое побоище». Художник В.А. Серов.

Торжественный въезд Александра Невского в город Псков

после одержанной им победы над немцами. Художник Г. Угрюмов.

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». Художник С.Н. Присекин. 1984 г.

Невская битва

Первыми

агрессию развязали шведы, от которых

исходила прямая военная угроза русским

землям. Целый ряд шведских походов

венчается экспедицией 1240 г., когда в

русские земли вторгся флот шведского

короля под командованием Биргера. В

Новгороде, получив известие о продвижении

шведов, решили, что их целью является

Ладога. 18-летний новгородский князь

Александр Ярославич быстро собрал

войска и двинулся к Ладоге, но шведов

там не оказалось. У шведов были другие

цели, о которых вскоре князю сообщил

старейшина подчиненного Новгороду

племени ижора – Пелгусий. Шведы хотели

обосноваться в устье Невы – чрезвычайно

важном в стратегическом отношении месте

Прибалтики. Планировалось строительство

опорной крепости.

Александр

Ярославич с малой дружиной пошел к месту

расположения шведов. Неприметно, лесом

он подвел свое войско к месту сражения.

Неожиданная и яростная атака решила

судьбу битвы. Успех был полным. Летописи

сохранили сведения о героизме новгородцев:

Гавриле Олексиче, Савве, который подрубил

шатер предводителя шведов Биргера, и о

князе Александре, от которого «лично

досталось» тому же Биргеру. Победа была

блестящей. Александр получил почетное

прозвище Невского.

«Ледовое побоище»

В

том же 1240 г. предприняли поход на Русь

и немецкие рыцари. Сначала они захватили

псковскую крепость Изборск, а затем

овладели самим Псковом. Непосредственная

угроза нависла над Новгородом. Отпор

врагу возглавил Александр Невский. На

этот раз его тактика изменилась. Он

тщательно готовится, собирает новгородское

ополчение, дожидается подкреплений из

других русских земель. Методом небольших,

но победоносных сражений он достигает

перехода стратегической инициативы в

свои руки и весной 1242 г. освобождает от

немцев Псков. После этого Александр

стал искать большого сражения, чтобы

разбить главные силы немецких рыцарей.

Знаменитая

битва «Ледовое побоище» состоялась 5

апреля 1242 г. на льду Чудского озера.

Немецкое войско было построено в форме

клина (носившего в русских летописях

название «свиньи»), острием обращенного

к противнику. Тактика рыцарей заключалась

в том, чтобы расчленить русское войско

и затем уничтожить его по частям. Предвидя

это, Александр построил свое войско

таким образом, чтобы самые мощные силы

находились на флангах, а не в центре.

Как и ожидалось, рыцарский клин пробил

центр русских, но зато был охвачен, как

клещами, флангами русских дружин. Начался

жестокий рукопашный бой. После того как

рыцари не выдержали и отступили, под

тяжестью их доспехов треснул лед, они

стали тонуть. Остатки рыцарского войска

бежали.

Историческое

значение этой битвы было огромным –

немецкое агрессивное продвижение на

восток оказалось остановленным, Северная

Русь сохранила свою независимость.

Лекция

11.

Северо-Восточная Русь в XIV-XV веке. Образование Московского государства

Образование

централизованного государства это

важный этап в развитии русской

государственности. Процесс централизации

шел на протяжении двух , насыщенных

бурными драматичными события, веков.

Причины

образования централизованного государства

1.

Рост материального производства,

развитие товарного хозяйства.

2.

Развитие городов – центров торговли,

ремесла. Их заинтересованность в

объединении.

3.

Заинтересованность мелких и средних

феодалов в централизованной власти,

способной держать в узде крупных

феодалов, обеспечить сохранность своих

земель от выступления крестьян.

4.

Необходимость освобождения русских

земель от монгольского ига.

5.

Обеспечение обороны страны на западных

границах.

6.

Расширение масштабов земельной

собственности крупных феодалов, что

заставило искать пути закрепления

крестьян с помощью сильной центральной

власти.

7.

Подъем ремесленного производства,

особенно в отраслях, связанных с военным

производством (в конце XIV

века появляется огнестрельное оружие)

Лекция

12

Возвышение

Москвы

Во

главе объединяющегося государства

стало Московское княжество. Экономическому

росту и политическому возвышению Москвы

способствовал ряд причин:

1)

Выгодное географическое положение;

2)

Москва находилась в центре русских

княжеств, которое прикрывали её от

ударов извне;

3)

В Москву со всех сторон, ища убежища,

стекались люди, и это увеличивало её

население

4)

Москва стояла на перекрестке важнейших

торговых путей:

водных

— Москва-река связывала верхнюю Волгу

со средней Окой

и

сухопутных — связывающих Юго-Западную

Русь с Северо-Восточной Русью, а также

Новгород с Окско-Волжским краем.

5)

Умелая дальновидная политика Московских

князей.

Лекция

13

Иван

Данилович Калита (1325-1340)

К

началу XIV

века Московское княжество увеличилось

почти вдвое. Москва выступила претендентом

на великое княжение и вступила в борьбу

с основным противником Тверью. В кровавой

драме, разыгравшейся в последующие два

десятилетия, пали и тверской князь

Михаил, и его враг, московский князь

Юрий, и сын тверского князя. На чьей

стороне окажется победа, наверное, в ту

пору не мог бы сказать никакой прорицатель

и ясновидец.

Но

московский княжеский стол достался

талантливому и энергичному князю Ивану

Даниловичу по прозвищу Калита (внуку

Александра Невского). Из пяти братьев

в живых остался только он один, а остальные

умерли бездетными. Эта, казалось бы,

историческая случайность привела к

важным последствиям. Московское княжество

не делилось и не дробилось между

наследниками. Целиком она попала в руки

Ивана Даниловича. И руки эти были

надежными.

Прекрасный

дипломат, искусный политик, Иван Данилович

сумел оградить Московское княжество

от набегов татар. Летописец отмечал,

что после вокняжения Ивана «была оттоле

тишина великая на 40 лет, и перестали

татары воевать Русскую землю и убивать

христиан…». Дело в том, что Иван Данилович

очень успешно проводил ставшую уже

традиционной для московских князей

политику задаривания. И хан, и его жены

знали, что каждый приезд Ивана – это

гора подарков, это огромная дань,

собранная в русских землях. Мир и дружбу

с Ордой Иван Данилович использовал для

укрепления позиций Московского княжества.

Он

нанес страшный удар по Твери – главному

сопернику Москвы. В 1327 г. в Твери вспыхнуло

восстание против татар. Иван возглавил

карательную экспедицию. Тверская земля

была опустошена, а ярлык на великое

княжение ордынский хан Узбек передал

Ивану Калите, как и право сбора татарской

дани.

Используя

отношения с татарами и право сбора дани,

Иван Калита проводил искусную политику

усиления и расширения своего княжества.

За скопидомство он получил прозвище

Калиты («кошель»), но вошел в историю

как «собиратель земли русской».

Важное

значение имело перемещение главы Русской

православной церкви в Москву. Со времени

киевского князя Владимира Русская земля

имела одного митрополита. Место его

пребывания было для князей очень важным

делом. Город, в котором жил глава русской

церкви, считался столицей Русской земли.

Дальновидный Иван Данилович построил

в Москве первую каменную церковь

Успенский собор и предложил митрополиту

Петру, подолгу жившему в Москве, совсем

покинуть Владимир. Пётр согласился. Его

преемник Феогност окончательно сделал

Москву центром русской митрополии.

Иван

Калита укрепил позиции Московского

княжества, заложил основы его могущества.

Калиту называют первым собирателем

земли русской, положившим начало

возвышению Москвы. Он уделял много

времени и внимания строительству новой

столицы Русской земли — Москвы. После

Успенского собора вскоре были выстроены

Архангельский собор, ставший усыпальницей

московских князей, и придворная церковь

Спаса на Бору.

Умер

Иван Данилович в 1340 г., приняв монашество.

История помнит его как мудрого политика,

заложившего первые камни фундамента

русского централизованного государства.

Мощным союзником его политики была

православная церковь. И такая политика,

позволявшая мирно трудиться, находила

поддержку в народе. Со второй половины

XIV в. Северо-Восточные земли с центром

в Москве получили название «Великая

Русь». Отсюда и происходит наименование

«великорусский народ».

Лекция

14

Куликовская

битва

Выдающимся

политическим успехом Москвы было

отмечено княжение внука Калиты – Дмитрия

Ивановича Донского (1359 – 1389). Отличительной

чертой московского князя была воинская

доблесть. Утвердив свою власть над

русскими князьями, подчинив Москве

Тверь и Рязань, Дмитрий Иванович решился

вступить в борьбу с главным врагом Руси

– Золотой Ордой.

В

60-е годы XIV

в. в Золотой Орде власть захватил темник

Мамай. Мамай готовит решающий поход на

Русь: собирает огромное войско, заключает

союз с литовским князем Ягайлом и тайный

союз с рязанским князем Олегом, недовольным

усилением Москвы.

Великий

князь Дмитрий Иванович заблаговременно

готовился к отражению Мамаевых полчищ,

укрепляя единство страны, собирая

общерусское войско. На его зов ко всем

русским князьям собраться у Коломны с

войсками и воеводами откликнулись, по

свидетельству летописца, 23 князя.

Огромное моральное, духовное воздействие

на боевой дух русских войск сыграло

благословение преподобного Сергия

Радонежского – игумена Троице-Сергиева

монастыря, самого влиятельного церковного

деятеля общерусского масштаба. Дмитрию

Ивановичу удалось собрать небывалую

для Руси армию численностью 100 -150 тыс.

человек. По сути это было всенародное

ополчение.

Чтобы

помешать Мамаю соединиться с Ягайлом,

Дмитрий Иванович спешил дать татарам

генеральное сражение. Исход борьбы

решила битва 8 сентября 1380 г. на Куликовом

поле – на правом берегу Дона при впадении

в него реки Непрядвы. Переправившись

сюда, русское войско сознательно отрезало

себе путь к отступлению. Стратегически

положение его было выгодным – оба фланга

прикрывались рекой и оврагом, татарской

коннице негде было развернуться. К тому

же Дмитрий Иванович применил удар

засадного полка, который был замаскирован,

и в критический момент боя его появление,

неожиданное для татар, сыграло решающую

роль. Сначала татарской коннице удалось

потеснить центр и левый фланг русских,

но в тыл ей ударил засадный полк. Разгром

был полным. Потеряв две трети своей

армии, Мамай бежал. Сражение на Куликовом

поле было едва ли не самой кровавой

битвой в русской истории. Однако победа

не привела к немедленному возрождению

независимости Русского государства.

Дмитрий Иванович получил почетное

прозвище «Донской».

Историческое

значение Куликовской битвы в том, что

ее результат привел к краху татаро-литовских

планов раздела Руси. Миф о непобедимости

Орды был развеян. Кроме того, победа

общерусского войска под руководством

Московского князя, благословленная

православной церковью, стала сильнейшим

фактором духовного единения всех

русских. Крупнейший историк XIX

века В.О.Ключевский с полным основанием

считал, что Московское государство

родилось на поле Куликовом.

Лекция

15

Московская

Русь при Иване III

Значительный

вклад в укрепление русского централизованного

государства внес Иван III

(1462-1505). Ивану Васильевичу (правнуку

Донского) шел 23-й год, когда власть над

Северо-Восточной Русью перешла в его

руки. Современники свидетельствуют,

что он был худощав, высок ростом, с

правильными, даже красивыми чертами

мужественного лица. К концу жизни Иван

III

сосредоточил в руках необъятную власть,

которой не обладал ни один европейский

государь. Этому послужило не только его

честолюбие, но и поддержка всех сословий.

Иван

III

смог заложить основу империи и довести

до конца борьбу против чужеземного ига.

Московские наместники правили в бывших

княжеских столицах – Нижнем Новгороде,

Суздале. Ярославе, Ростове, Белоозере.

В 1478 году – Иван III

завоевал Новгородскую феодальную

республику. Вслед за Новгородом было

завоевано Тверское великое княжество.

В 1480 – произошло свержение

татаро-монгольского ига.

Иван

III

провел военную реформу: вместо феодальных

дружин, поставляемых боярами, армия

комплектовалась дворянскими ополчениями,

дворянской конницей, пешими полками с

огнестрельным оружием (пищалями).

Был

сформирован аппарат централизованного

управления с участием дворянства –

Боярской Думы, Большого Дворца и Казны.

Наиболее

значительной была судебная реформа

Ивана III,

обнародованная в 1497 году в виде

специального сборника законов –

«Судебника».

Иван

III

провел реформу календаря. С 1472 года (с

семитысячного года от сотворения мира)

Новый год стали отмечать не 1 марта, а 1

сентября.

По

мнению большинства историков Иван III

был достойным потомком московских

князей – собирателей русских земель.

Если в 1462 году Иван III

наследовал княжество в 430 тыс. кв.км, то

уже при вступлении на престол его внука

Ивана IV

в 1533 году государственная территория

Руси увеличилась в 6 раз, достигая 2 800

тыс. кв. км с населением в несколько

миллионов человек. С могущественным

русским государством отныне должны

были считаться крупнейшие европейские

и ближневосточные страны.

В

соответствии с новым политическим

положением в качестве государя над

объединенной русской землей Иван III

официально называл себя: «Государь

Всея Руси».

В

целях повышения престижа своей власти

Иван III

после смерти первой жены сочетался

браком с Софьей Палеолог, племянницей

последнего византийского императора

Константина XI.

Внешним выражением преемственности с

Византийской империей были бармы

(оплечья) и «шапка Мономаха», якобы

подаренная византийским императором

еще Владимиру Мономаху.

При

Иване III

был принят новый герб Российского

государства. Старый московский герб,

изображавший всадника, поражающего

копьем змея, был объединен с византийским

двуглавым орлом.

Лекция

16

Присоединение

Новгорода к Московскому княжеству

В

годы образования централизованного

государства существование могучей

независимой земли – Новгородской

феодальной республики – становилось

препятствием на пути политического

объединения.

В

1462 году московский престол занял Иван

III,

сын Василия II

Темного. Первое десятилетие своего

княжения он был занят подготовкой

активного выступления против Новгорода.

Новгородские

правители осознавали, что сохранить

независимость от усиливающейся с каждым

годом Москвы будет делом нелегким.

Внутреннее положение Новгорода

осложнялось еще и тем, что среди самих

новгородцев не было единства: часть

населения считала, что следует подчиниться

Великому князю московскому Ивану III.

Но несмотря на все эти проблемы,

новгородское правительство, фактически

возглавлявшееся Марфой Борецкой (вдовой

посадника), приняло решение отстаивать

свою независимость. Новгородцы заключили

союз с Великим княжеством Литовским,

чтобы в нем найти противовес усиливающейся

Москве. Соглашение с Великим князем

литовским Казимиром было подписано. По

его условиям Великое княжество Литовское

гарантировало самостоятельность

Новгородской республики.

О договоре вскоре

стало известно и Ивану III. Обращение к

Литве было расценено им как измена

православной вере (ведь правители

Великого княжества Литовского являлись

католиками). Решено было начать войну.

Решающая битва произошла на реке Шелонь

(июль 1471 г.). Новгородские войска были

полностью разгромлены, в плен попали

некоторые бояре — противники Москвы,

среди них и сын Марфы Борецкой, посадник

Дмитрий. По приказу Великого князя

наиболее упорные противники Москвы,

оказавшиеся в плену, были казнены.

Поражение новгородцев

было предопределено, потому что среди

жителей Новгорода не было единства —

часть горожан не одобряла обращение за

помощью против Москвы к Литве. Кроме

того, в битве отказалась участвовать

одна из самых боеспособных частей

новгородского войска — архиепископский

полк, а Великий князь литовский Казимир

не оказал своим союзникам никакой

помощи. В таких условиях продолжение

борьбы с Москвой не имело никаких шансов

на успех. Однако Иван III не ликвидировал

на этот раз самостоятельность Новгорода,

была лишь усилена власть Великого князя

в судебных делах и республика лишалась

права внешних сношений.

Окончательно же

Новгород был покорен в январе 1478 г. Город

был окружен московскими войсками, и

правительству Новгородской республики

пришлось капитулировать. Символ

независимости — вечевой колокол — был

увезен в Москву, а управлять Новгородом

стали наместники, назначаемые Великим

князем. Впоследствии большинство

новгородских бояр было выселено из

города, их земли конфискованы, и Новгород

навсегда вошел в состав Русского

государства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #