Паспорт проекта «Сказки народов Поволжья»

Тип проекта: информационно-творческий.

Вид проекта: групповой.

Срок реализации: 2 месяца (ноябрь-декабрь).

Руководитель проекта: воспитатель – Мосман Е.А.

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы с ТНР (6-7 лет), родители, воспитатель.

Цель проекта: формирование устойчивого интереса старших дошкольников к сказкам народов Поволжья через организацию совместной творческо-познавательной деятельности педагогов, детей и родителей.

Задачи проекта:

Образовательные:

- Уточнить представление детей о многообразии сказок народов Поволжья.

- Научить выделять основных сказочных героев.

- Познакомить с волшебными предметами и событиями.

- Научить различать сказочные и реальные события.

- Научить анализу произведения и умению делать простейшие умозаключения.

Развивающие:

- Развивать познавательные способности детей, любознательность, творческое воображение, память.

- Формировать навыки связной речи.

- Содействовать обогащению словаря детей: волшебная, чудесная, забавная, поучительная, остроумная, умная, интересная, добрая, загадочная, необычная, радостная, мудрая.

- Развивать умение давать моральную оценку поступкам героев сказок.

- Совершенствовать интонационную выразительность речи.

- Способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе продуктивной речевой и творческой деятельности.

- Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту.

Воспитательные:

- Воспитывать любовь к родной культуре через народные сказки.

- Воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие.

- Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам чужого и своего труда.

Актуальность. Россия – одно из крупнейших многонациональных государств мира. В нашей стране проживает более 190 народов, каждый из которых богат своим уникальным культурным наследием и традициями. 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Культурное наследие – это не только материальные объекты (памятники архитектуры, музейные, архивные фонды, произведения искусство), но и нематериальное культурное достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, праздниках и обрядах, народных промыслах и ремеслах. Богатство и разнообразие культурного наследия нашей страны, созданного прошлыми поколениями, выдержавшего испытание времен и переданного наследникам, сегодня особенно ценится и почитается всеми народами РФ.

Задача взрослых ознакомить и приобщить детей к культуре своего народа, местности, где они проживают. Слушая народные сказки, ребенок приобщается к культуре своего народа. Польза чтения народных сказок для детей несомненна и известна всем. Сказка открывает перед ребенком волшебный мир, развивая его фантазию, память, творческие способности. Они воплощают память, традиции и обычаи, присущие целым народностям и нациям. Лучшие народные сказки заключают в себе мудрость, их сюжеты отражают условия, в которых многие столетия жили люди.

Планируемые результаты после завершения проекта:

Дошкольники смогут: повысить читательский интерес; формулировать проблемные вопросы и искать источники получения информации (как самостоятельно, так и с помощью взрослых); анализировать и оценивать полученную информацию, применять её для создания итогового продукта; проявлять творческую инициативу и коммуникативные навыки в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Педагоги смогут: расширить и оптимизировать предметно-развивающую среду для повышения качества воспитательно-образовательного процесса по формированию читательского интереса у дошкольников.

Родители смогут: повысить компетентность членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя.

Обогащение развивающей среды:

- в книжный уголок – внесение русских, татарских, чувашских, мордовских народных сказок, иллюстрированных разными художниками; иллюстраций, открыток с изображением героев сказок по мере изучения;

- в игровую зону – внесение масок-шапочек для инсценировки народных сказок; в речевую зону – внесение дидактических и настольно-печатных игр;

- в ИЗО – раскраски с изображением сюжетов и героев русских, мордовских, татарских, чувашских народных сказок; материалы для творческих работ, репродукции картин по русским народным сказкам.

Стратегия реализации проекта:

I этап: «Рождение проблемы».

Рассматривание иллюстративного материала «Народы мира».

Воспитатель: — Какие народы, изображенные здесь, вам знакомы? Где вы встречали людей в таких костюмах? (Видели их на картинках, в мультфильмах, у нас в группе похожие костюмы есть, в книге русских народных сказок.)

— Что вы знаете о народных сказках? (их сочинял народ, там есть волшебство).

— Какие русские народные сказки вы знаете?

— Вы бы хотели познакомиться с народными сказками Поволжья?

II этап – «Мероприятия и события».

1. Беседы: «Наша Родина – Россия», «Национальные костюмы народов Поволжья», «Сказки народов Поволжья».

2. Чтение художественной литературы:

Русские народные сказки: «Гуси-Лебеди», «По щучьему веленью», «Лисичка со скалочкой», «Царевна-лягушка», «Снегурочка», «Лиса и журавль».

Татарские народные сказки: «Завещание», «Камыр – батыр», «Козел и баран», «Старик и лентяй», «Шах – петух», «Шурале».

Чувашские народные сказки: «Золотой мешочек», «Лиса и дятел», «Тощий волк», «Маленькая Птичка».

Мордовские народные сказки: «Свинка», «Катитесь сюда, санки мои», «Лиса и журавль», «Сказочка», «Как собака себе друга нашла».

3. Игровая деятельность: дидактическая игра «Угадай, какая сказка» и настольная игра: сложи кубики «По щучьему веленью…».

4. Продуктивная деятельность: раскраски с изображением сюжетов и героев народных сказок Поволжья.

5. Рассматривание картин к русским народным сказкам.

6. Работа с родителями: изготовление масок – шапочек для инсценировки народных сказок.

III этап: «Заключительный».

Авторские сказки, придуманные детьми совместно с родителями.

Региональный

конкурс проектов учащихся начальных классов, посвящённый Году литературы

Сказки

народов Поволжья

МБОУ

«Енабердинская СОШ»

Менделеевского

муниципального района РТ

Работу

выполнила

Чекаева

Екатерина

обучающаяся

4 класса

МБОУ «Енабердинская

СОШ»

Руководитель:

Скворцова

Лариса Николаевна

учитель

начальных классов

г.

Менделеевск

2016г.

Оглавление

Введение

стр.3

Основная часть

стр.4

Заключение

стр.5

Список

литературы стр.6

Приложение

Введение

Я помню моё прекрасное детство. Помню,

как ложилась в кровать и тихим голосом звала свою маму. Она меня всегда слышала

и знала, почему я её зову. Она брала книжечку и подходила к моей кровати.

Присев, всего лишь на край, она начинала мне читать сказки. Каждый мой вечер

заканчивался маминым чтением. Но прошло время. Форма, бантики, цветы, портфель,

первый звонок-школа! Сколько было радости! Я не могла представить, что меня там

будут учить. Когда я уже научилась читать, то зачитывалась до вечера. Маме даже

приходилось отнимать у меня книгу, чтобы я отдохнула.

Любила читать сказки весёлые и грустные, страшные и смешные. Мне

известно, что сказки бывают добрые и сердечные, жестокие и злые, бывают

поучительные или просто смешные, читая некоторые, хочется улыбаться. В

некоторые сказки мы верим, а некоторые бывают такие фантастические, что в них

трудно поверить. Неважно, читали ли мы сказку сами или же её нам читали перед

сном, – часто нам хотелось просто оказаться в сказке.

Когда мы ходим в детский сад, то чаще

всего ещё не осознаём, что мы делаем «плохо» или «хорошо», а делаем так потому,

что нам так хочется. Но, когда мы уже ходим в школу, то учимся отличать зло от

добра. И решать такую проблему нам помогают книги. Читая сказки, сравнивая их,

мы можем понять, о чём «намекают» сказки и какова главная мысль сказок. Каждая сказка несет в себе массу

полезного и интересного.

Актуальность

проблемы — всюду,

где живут люди, живут и сказки. Придумали эти сказки, сохранили в своей памяти

и передавали из поколения в поколение простые люди: пахари, пастухи, рыбаки,

солдаты, охотники, няньки и другие. Живут эти сказки много, много лет. Они

интересны, увлекательны и всегда говорят о больших, значительных делах, о том,

что всегда занимает и волнует простых людей. И на сегодняшний день чтение

сказок очень важно. Ведь они учат добру, состраданию, храбрости и

благородству, дружелюбию и уважению к старшим, бережному отношению к вещам,

ответственности за свои поступки и многому другому.

Объект

исследования: сказки.

Предмет

исследования: русские народные сказки и сказки народов Поволжья.

Цель исследования –

выяснить, всегда ли добро побеждает зло на примере народных сказок.

Для исследования этой проблемы, я решила

перечитать сказки, собрать информацию о них в разных источниках и поставила

перед собой следующие задачи.

Задачи исследования:

1.Узнать, историю возникновения сказок.

2.Исследовать сказки разных видов.

3.Определить сходство сказок;

4.Сравнить русские сказки со сказками

народов Поволжья

Гипотеза: я думаю, что

русские народные сказки и сказки народов Поволжья имеют много общего и что

общей основной мыслью сказок является победа добра над злом.

Методы исследования:

-чтение сказок,

—изучение

литературы по теме

—сравнительный

анализ сказок.

3

Основная

часть

Что такое

сказка?

Сказка —

это занимательный устный рассказ, повествующий о невероятной, но поучительной истории.

Она

появилась много веков назад, когда люди ещё не умели читать и писать. Сказки

рассказывались или разыгрывались в ролях, а не записывались, и передавались от

поколения к поколению. Из-за этого, время их появления неизвестно.

Ёё любят дети и взрослые.

Когда мы произносим слово «сказка», перед нашим мысленным взором возникает

особый, красивый и таинственный мир, живущий согласно своим необычным сказочным

законам, мир, где действуют необыкновенные фантастические герои, где свет,

добро, правда побеждают тьму, зло и ложь. Сказку слушают, рассказывают и читают

во всех уголках земного шара. Сказка помогает взрослеть, становиться мудрым и

находить ответы на вопросы, волнующие живущего на земле человека: что такое

счастье, как пережить беду и горе, откуда брать силы, чтобы преодолеть

невзгоды, можно ли прожить ложью на свете, сильнее ли она правды, откуда

берутся злые силы и как с ними бороться.

Сказки

бывают разные. Сказки о животных – в них животные

являются главными персонажами (иногда им противостоит человек).

Волшебные сказки — главными персонажами являются

люди и фантастические существа; здесь животные чаще всего — добрые помощники

главного героя. В этих сказках говорится об удивительных приключениях,

обязательно связанных с волшебством.

Бытовые сказки — главными героями также являются

люди, но они победителями становятся благодаря своему уму, смекалке, хитрости,

смелости. Бытовые

сказки – самая большая группа произведений устного народного творчества.

Также сказки можно разделить

на народные и литературные. Народные сказки в свою очередь делятся на русские

народные и сказки народов мира, а литературные (или авторские) делятся на

сказки русских писателей и зарубежных писателей.

Мне захотелось сравнить сказки русского

народа и сказки народов Поволжья. В этом мне помогли школьная и сельская

библиотеки – хранилище различных книг. Я перечитала много сказок и литературы

о сказках. Вот что я узнала.

Теоретическая

часть

Анализ

исследуемых сказок

Каждый

народ создал много замечательных и интересных сказок. Для исследования я взяла

русские народные сказки и сказки народов Поволжья; удмуртские, татарские и

марийские. Прочитав сказки, можно выделить положительные и отрицательные черты

характера главных персонажей каждой сказки и её основные мысли. У каждого

народа есть свои сказочные герои. Любимый герой русских народных сказок — Иван-царевич, Иванушка-дурачок,

стоящие на стороне добра и светлых сил, в удмуртской

сказке Лопшо-Педунь, Алдар Иван – два добрых, хитрых человека, которые

всегда помогают бедным людям и наказывают богатых и злых людей. В татарских сказках часто главным героем (как и

многих других народов) выступает третий сын какого-нибудь простого человека или

единственный сын старика и старухи, живущий на краю села или деревни. Также

основными персонажами татарских народных сказок являются

дикие звери. Положительные герои всегда отличаются от всех других

какой-либо особой силой либо даром. Они ведут борьбу против сил зла и мирской

несправедливости. В марийской сказке выступают и великаны,

и богатыри, и обыкновенные люди, чаще всего любимый герой

бедняк. Также героями являются дикие звери — белка, лиса, волк, медведь; из

птиц – ворона, сова, сорока. Во всех сказках верят в добро, и оно всегда

побеждает зло.

Сравнение

исследуемых сказок

Читая сказки, я

заметила, что есть много сказок народов Поволжья, которые по своему сюжету похожи

на русские народные сказки. Например, русская народная сказка «Жадная жена», удмуртская

сказка «Старик, старуха и берёза» и марийская сказка «Как старухино желание

4

исполнилось» по

своему содержанию похожи. В этой сказке высмеивает человеческие недостатки, в

частности жадность и корысть – одно из самых отрицательных человеческих качеств. Не

нужно было старухе так жадничать, а довольствоваться тем, что есть. Можно

сказать еще, что старик был не прав, так как доверял во всем своей жене и не

сумел ее вовремя остановить.

Если рассмотреть татарскую сказку «Падчерица»,

русскую сказку «Морозко» и удмуртскую сказку «Сёстры и вожно» ,то здесь можно

проследить, что добро – вознаграждено, а зло –

наказано. Девушки награждаются за добро, вежливость, трудолюбие, а

избалованные наказываются за леность, грубость и жестокость. В них

действуют одинаковые или схожие герои, в этих сказках близкие сюжеты, похожие

концовки.

Героями народных

сказок являются животные. Все сказки наполнены многочисленными деталями быта

того народа, той земли, где живёт сказка. Я задумалась, почему? Но ответ

простой. Это связано с тем, что русские, удмурты, татары и марийцы всегда жили

рядом и иногда пересказывали сказочные сюжеты, добавляя своих героев.

Сказка – это

вымысел; это мечта людей о счастливой жизни, о быстром передвижении; это

высмеивание человеческих недостатков: глупости, жадности, лености; это

воспевание любви к своему краю, к отчему дому, к своим родителям. Сказки многих

народов учат быть смелыми, добрыми, не искать лёгкой удачи, не бояться любого

труда – и счастье обязательно к тебе придёт. При всей непохожести разных стран

и народов есть одно общее, что их объединяет: во всём мире люди стремятся к

добру и правде, а зло и ложь, в конце концов, терпят поражение.

Прочитав выбранные сказки,

я сравнила их основные мысли и черты характеров героев. Я думаю, что не

обязательно быть самым сильным, самым умным, а быть смелым, трудолюбивым,

рассудительным, добрым, находчивым. И самое главное, не оставлять в беде

товарищей, помогать тем, кто слабее тебя, уметь постоять за себя. Практически

через все сказки проводится идея торжества правды и справедливости. Зачастую

положительные герои становятся победителями в борьбе, а отрицательные герои

наказываются. Во всех сказках сильный помогает слабому, ум побеждает хитрость,

а добро всегда побеждает зло.

Заключение

Сказки –

это бесценный дар, оставленный нам нашими предками. Результаты исследования

доказывают, что основной мыслью любой сказки является борьба добра со злом. Все

любят читать сказки. В них всё хорошо кончается и становится радостно на душе.

А ещё любая сказка учит жить. Сказка не даёт прямых наставлений, но в её

содержании всегда заложен какой-то урок. Порою этот «намёк» не сразу осознаётся,

но постепенно всё становится ясным. Особенно поучительна в сказках мудрость

народная: «Жизнь дана на добрые дела», «За добро добром и платят», «Делай

другим добро – будешь сам без беды», «Делая зло, на добро не надейся». Не нужно

отчаиваться в трудном положении, ведь мир не без добрых людей и обязательно

кто-нибудь поможет. На любую силу найдётся ещё большая сила. Любого хитреца

можно перехитрить. И если ты добрый, терпеливый, смелый, храбрый, щедрый,

находчивый, то в конце концов будешь оценён по заслугам своим.

Русские народные

сказки и сказки народов Поволжья имеют много общего. Общей основной мыслью

сказок является победа добра над злом.

И пусть в вашей жизни, как в сказке — добро

побеждает зло.

5

Список литературы

1.Русские народные сказки / под ред.

О.Ф. Трифоновой. – М.: АСТ-АСТРЕЛЬ, 2002.

2. О русских сказках, песнях,

пословицах, загадках народного языка: Очерки. – М: Детская литература,

1988г.

3.Сказки на ночь / под ред. С.

Рублёва. – Ростов н/д: Издательский дом «Владис», 2007.

4.Сказки удмуртского народа. Литературная

обработка Н.Кралиной, Ижевск, «Удмуртия», 1995.

5.Татарские народные сказки. Издательство:

«Татарское книжное издательство»,1986

6.Марийские

народные сказки / перевод с марийского А. Бакулевского Москва «Детская литература»

1985г.

7.Ресурсы

Интернета

Сайт «Детские сказки» онлайн

http://detskaya-skazka.ru/russkie_narodnye_skazki.php

http://www.feowomen.com/t1088-topic

http://www.bayushki.ru/tales/therapy

6

Приложение

Сказки

народов Поволжья

«Морозко»

«Жадная жена» Иван

Царевич

Алдар-Иван

«Старик, старуха и берёза»

Шурале

Устное народное творчество – источник древнейшей истории народа

Автор: Красильникова Юлия Владимировна зав.библиотекой МБУДО ЦДТ «Детская академия»

Народное творчество

- Особенности народного творчества чувашей, его ярко выраженный синкретический характер складывались в процессе длительного и сравнительно интенсивного межэтнического культурного и историко-генетического взаимодействия с другими народами на протяжении многих столетий. Основу народного искусства чувашей составляли резьба по дереву, керамика, плетение, вышивка, узорное ткачество, шитье бисером и монетами, достигшие даже при отсутствии промысловых центров высокого уровня развития. Ювелирное искусство – чеканка, инкрустация и т.п. – было развито слабее.

Керамические свистульки

Национальная вышивка

- Самым массовым видом творчества была вышивка(тĕрĕ): ею занималась буквально каждая чувашская женщина, девушка. Вышивкой украшаются у чувашей верхние мужские и женские рубашки, платки, фартуки и т.п. Характерные черты чувашского орнамента – сочетание приглушенных, в основном красного, с вкраплением золотистого, зеленого и синего цветов с тонким чувством ритма. Композиция чувашской вышивки, мотивы и техника исполнения, имея единую этническую основу, варьируются у разных этнографических групп. В прошлом при вышивании применялось более 30 швов.

- C XIX века, с появлением в чувашских деревнях фабричных тканей, начинает применяться аппликация для декоративного оформления костюмов. Чуваши выделялись мастерством художественного тканья поясов с геометрическим орнаментом, тесьмы, витьем шнуров. Особенно искусно украшали они бисером, монетами, мелкими раковинами-ужовками (каури) головные уборы XIX века – хушпу и тухью.

Вышивка

Мифы чувашей и других тюркоязычных народов

- Что такое миф? В древности мифы ( в пер. с греческого – предание, сказание) складывали не для развлечения, а для объяснения, осмысления того, что происходило в мире. Половина всей мифологии занята воспроизведением обыденных фактов ежедневной жизни в вымышленных рассказах о происхождении причине этих фактов. Это были ответы на древние как мир вопросы: откуда и почему?

- «Детские вымыслы» народов служили в назидание молодёжи, учили юношество мудрости, хитрости. Мифам верили, потому что в них видели воплощение коллективного опыта и знаний многих поколений предков. У чувашей, как и у других тюркоязычных народов, в прошлом была богатая и своеобразная мифология.

- Мифы, предания, сказания – это прекрасный способ передать потомкам менталитет народа. Это своеобразный коллективный опыт предков, предающийся от поколения к поколению. Богатая своеобразна мифология дошла до нашего времени, объясняя даже такой сложный момент, как миграционную теорию происхождения чувашского народа. Горы Арамази – не что иное, а горы Северного Кавказа. Прикованный к скале богатырь Улып своей судьбой напоминает греческую судьбу Прометея. Но если вспомнить, что первой столицей Великой Болгарии V-VII вв., далекой прародины чувашского народа, был греческий полис Фанагория на Таманском полуострове, становится многое понятно. Изучая мифы и легенды, ребята учатся определять образ мысли народа, который отражает обычаи и традиционное поведение в жизненных различных ситуациях. Имея пред собой примеры из жизни мифологических героев, очень легко проанализировать сегодняшнее время и понять – в ем образ мышления народа изменился, а в чем остался неизменным.

Чувашские народные сказки

- Сказки являются таким же историческим источником, как и мифы. Они отличаются от них только тем, то имеют большую свободу вымысла.

- Чувашские сказки очень похожи на сказки многих других народов. Это объясняется тем, что, проживая в Центральной Азии, которая являлась древнейшим культурным континентом, котлом, в котором потоки народов переселялись, смешивались и вытесняли друг друга, предки чувашей имели сходные условия общественного развития.

- Основной мотив всех сказок – возвращение людям великанами или богатырями из народа похищенного счастья.

Обычаи и обряды в сказках

- Сказки сохранили следы очень многих обычаев и обрядов, большинство из которых связано с представлениями древних о смерти. Многие обычаи в сказках соответствуют исторической действительности. Например, в сказке рассказывается, что девушка закапывает кости коровы в саду и поливает их водой, или в чувашской сказке «Туй-Тупала» герой-богатырь рождается из обломков костыля своего отца.

- Часто в сказках рассказывается, что царских детей запирают в подземелье, держат в темноте, подают им пищу так, чтобы этого никто не видел. И в действительности так и делалось. Широко был распространен и магический обряд защиты от злых напастей путем возведения вокруг себя или своего двора при помощи какого-либо предмета, чаще всего топора или ножа, символической «железной ограды» (тимěр карта). Или в тюркской сказке богатырь говорит жене: «Я поеду вперед. Где будет черта – иди. Где будет круг – ночуй». Герой таким образом намечает не только пункты для перекочевки своей семья, но и пытается оберечь её. Не случайно у кочевых народов поселения имели круглую и овальную форму.

- Таким образом, сказка дает нам представление о многих явлениях прошлой жизни. Прав был А.С.пушкин: «Сказка – ложь, да в ней намек…»

Чувашские легенды и исторические сказания

- Одним из самых древнейших по происхождению эпических сказаний являются сказания о богатырях-исполинах – Улыпах, многие мотивы которых сближаются с «Алпамышем» – богатырским сказанием тюркоязычных народов Урало-Алтая и Средней Азии. Улыпы помогали чувашам корчевать лес, пахать, защищали от врагов.

- В большинстве чувашских легенд родиной Улыпа считается гора Арамази, Связанная с Кавказом. Вот одна легенд.

- Близ горы Арамази жил богатырь Улып и содержал несметное количество скота. Но однажды начались невиданной мощи грозы, дождь полил как из кадки, лавинами неслись воды с горы и затопили луга в долинах. Три дня и три ночи спасал свои стада Улып, однако не справился. На помощь пришел богатырь – кузнец Азамат: он за неделю построил величественный железный мост, сверкающий семью цветами. Мост протянулся от горы Арамази до широкой долины Волги. Улып с матерью перегнал по этому мосту весь свой скот и поселился здесь. И мост исчез. Лишь его изображение появляется летом во время дождя. Чуваши называют его мостом Азамата.

- Содержание этих сказаний свидетельствует, что их первоначальные варианты сложились еще среди степных кочевниов-скотоводов, живших в условиях родоплеменных отношений и кочевого быта.

Вывод:

Из всего сказанного сделаем вывод о том, что в устном народном творчестве отразилось далекое прошлое народа, те события, лица, местности, которые были исторически значительными, существенными, памятными для народа.

В ходе проекта дети участвовали в создании восьми фильмов-сказок русского, татарского, чувашского и мордовского народов с элементами анимации.

Проект позволил в интересном для детей формате познакомиться с культурным наследием народов Поволжья и профессиями индустрии анимационного кино. Организаторы проекта – Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области при финансовой поддержке правительства Ульяновской области в партнерстве с «УльяновскКинофондом».

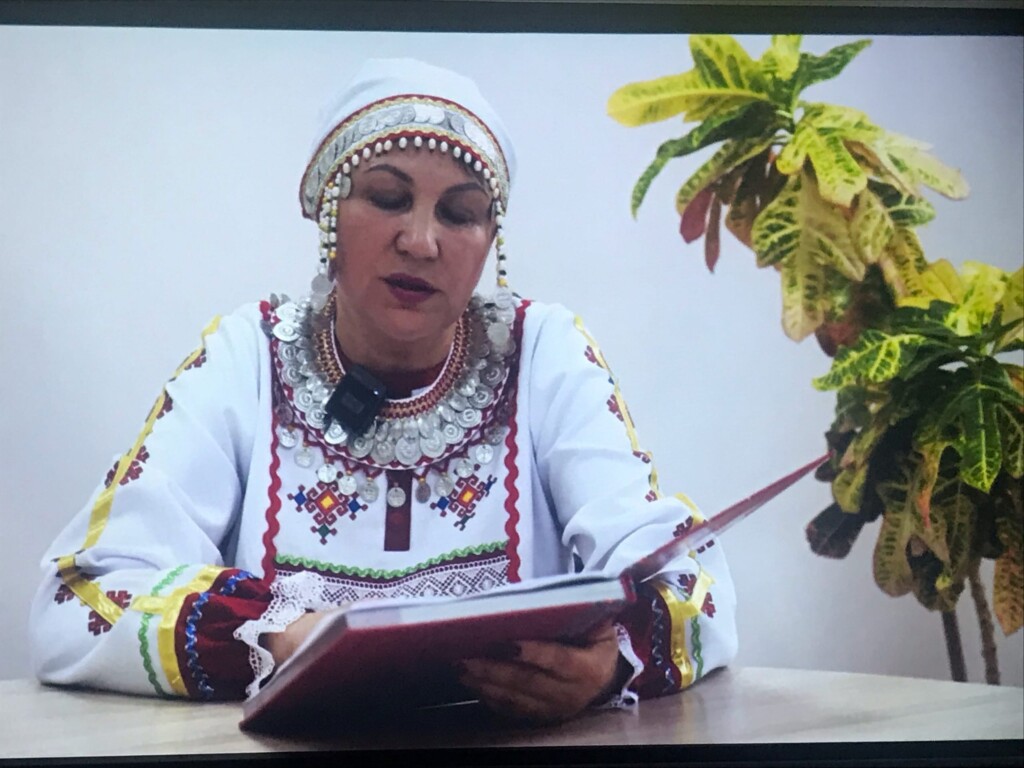

Анимационная мастерская действовала на базе офиса региональных кинопроизводителей и анимационной лаборатории «Лимонад». В течение двух месяцев дети вместе с наставниками работали над съемками, озвучиванием и монтажом анимационных фильмов, созданных на основе иллюстраций, которые сделали участники конкурса «Оживи сказку!» Чтецами сказок стали представители народов, проживающих на территории Ульяновской области.

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России – отправная точка для создания проекта. У нас многонациональный регион, и для проекта были выбраны наиболее многочисленные национальности, которые проживают на территории Ульяновской области: мы взяли русские, татарские, чувашские и мордовские сказки. Основная цель – познакомить детей со звучанием родного языка, поэтому ролики существуют в двух вариантах: не только на русском языке, но и на национальном языке с субтитрами», — рассказала АСИ специалист по связям с общественностью «УльяновскКинофонда» Елена Тарубарова.

В начале проекта для детей региона объявили конкурс иллюстраций к национальным сказкам «Оживи сказку!» На конкурс поступило более 300 работ (победителей конкурса иллюстраций можно посмотреть по ссылке). Для мультипликации отобрали несколько работ-участниц конкурса.

«Иллюстрации присылали, в том числе дети из летних пришкольных лагерей, художественных школ. К тем, кто был более активным, мы поехали уже непосредственно работать над созданием иллюстраций для фильмов. Мы обсуждали сказки, героев, как их рисовать и как они будут меняться, и потом на занятиях дети сами отрисовывали, вырезали, снимали. Съемки проходили в разных местах. Например, сказку «Лиса и медведь» ездили снимать в футбольную школу – с мальчишками делали пластилиновый мультфильм», — рассказала АСИ автор проекта, заведующая офисом региональных кинопроизводителей «УльяновскКинофонда» Татьяна Линкевич.

По ее словам, при вопросе о том, какие дети знают сказки, они часто называли то, что видели в мультфильмах. Но все помнили «Колобка», кто-то вспоминал «Золотую рыбку», «Сивку-Бурку», «Царевну Лягушку», а вот национальные сказки знают меньше. Кроме того, есть много пересечений сказок разных национальностей: похожие сказки по-разному называются. Например, есть татарская и чувашская сказка «Козел и баран», есть русская народная сказка «Жар-птица» и татарская «Золотая птица».

«Интересно, когда дети одной национальности рисуют сказки другой национальности, когда народная сказка звучит, и дети ее изучают. Ведь где-то на национальном языке разговаривают, а где-то его забывают. Нам хотелось, чтобы сказки были прочитаны, как нам в детстве читала мама, а мы смотрели картинки. И эти ролики мы можем включить как аудио и видеокнигу. Учитывая хорошие отзывы, хотелось бы дальше развивать проект, подключая другие национальности, потому что у нас их очень много в Поволжье, и у каждого есть свои сказки», — уточнила Линкевич.

Показы сказок уже состоялись на Международном фестивале сказок и ремесел «Толпстопятый» в Пензе. Ролики можно посмотреть на youtube-канале (версии на чувашском и мордовском языках появятся в ближайшее время), их передадут в национальные автономии, школы и другие учреждения, где дети могут с ними ознакомиться.

Дорогие читатели, коллеги, друзья АСИ.

Нам очень важна ваша поддержка. Вместе мы сможем сделать новости лучше и интереснее.

В Ульяновске подвели итоги проекта «Сказки народов Поволжья»

Август 29, 2022

Просмотров: 306

Победителем конкурса иллюстраций «Оживи сказку!» и обладателем графического планшета стала Софья Гиль.

Анимационная мастерская действовала на базе офиса региональных кинопроизводителей и анимационной лаборатории «Лимонад». На протяжении двух месяцев ребята вместе с наставниками работали над съемками, озвучиванием и монтажом анимационных фильмов, созданных на основе рисунков участников проекта.

«Всего на конкурс было прислано более 300 работ. В рамках проекта «Сказки народов Поволжья» созданы восемь фильмов-сказок с элементами анимации на четырех языках: русском, татарском, чувашском, мордовском. Чтецами стали люди представители основных народов, проживающих на территории нашего региона», — отметила Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Увидеть готовые фильмы смогут все желающие. Они будут размещены в социальных сетях и на ютуб-канале «УльяновскКинофонд», а также переданы для показа в национальные автономии, библиотеки и школы города Ульяновска, и в муниципальные образования Ульяновской области.

Напомним, проект «Сказки народов Поволжья» был поддержан субсидией из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей.

Внимание! Администрация сайта rosuchebnik.ru не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

На территории Ульяновской области проживает более 120 народов. У каждого народа своя богатая культура, одной из составляющих её являются сказки — пример народных традиций и языка. Выявлению этих особенностей и посвящено мероприятие.

Тема: День родного языка. Сказки народов Поволжья.

Цели и задачи:

- Познакомить учащихся с культурой народов Поволжья, с особенностями народных сказок.

- Узнать о быте и обычаях основных народов Ульяновской области.

- Воспитание уважительного отношения к духовному и историческому наследию народов края, их культуре.

- формировать у детей интерес к самобытности, фольклору народов Поволжья.

- Развивать творческие способности учащихся.

Форма организации: исследование

Ход занятия

1. Чтение отрывка из стихотворения писателя-симбирянина Д.П.Ознобишина «Городок»

(4 чтеца в национальных костюмах)

Ну, садитесь, детки, в ряд!

Сказочку, на новый лад,

Вам сказать хочу я.

Чур же слушать! Ни гуту!

Шум подымете ль, не лгу.

Тотчас замолчу я!

Наверху приволжских гор

Зеленел когда-то бор,

Ветер выл без смены;

Вот, в средине пустыря,

Глядь-поглядь монастыря

Поднялися стены.

Козней дьявола боясь,

Там. от мира затаясь,

Сестры приютились;

Вкруг чуваши и мордва.

Свой ясак платя едва,

Мирно заселились.

Не по дням, а по часам

Городок разросся там.

Ветреный — прозваньем.

Назван был ли так от гор.

Иль по милости сестер,

Смолчано преданьем.

Видел он набег татар.

Пало царство как болгар,

Как в стенах Казани

Грозным юношей-царем

Задан был орде погром

Вместо прежней дани.

Городок был сам в боях;

Охранял он царский стяг,

Жизни не жале…

2. Беседа

О чем стихотворение? (О народах, населявших территорию нашего края в древние времена)

Что вам известно о заселении края? (Первые племена появились здесь 80-100 тысяч лет назад, наиболее известны ильменковцы, буртасы и булгары).

О каких народах упоминается в стихотворении? (Чуваши и мордва. Это одни из первых народов, освоивших территорию нашего края, в 13 веке сюда пришли татары, а в 17 веке осваивать волжские земли пришли русские.

Сколько народов сейчас проживает в нашей области? (Более 120 народностей. Самые многочисленные – русские, татары, чуваши, мордва.)

Наше занятие посвящено Дню родного языка. Скажите, что помогает народу сохранить свой родной язык? (Традиции, культура, народная литература.

3. Целеполагание

Мы с вами уже познакомились с былинами, а сегодня познакомимся со сказками народов нашего края. Какие цели перед собой поставим?

(Сравнить сказки разных народов, выявить в них особенности языка, а также найти сходства между ними.)

4. Работа творческих групп.

Задания:

- дать небольшую историческую справку о своем народе и его расселении на территории края,

- найти в сказке особенности народной лексики,

- художественный пересказ в лицах или инсценирование сказки с использованием данных слов

1 группа. Русские. Сказка «Илья-пророк и Миколай-угодник»

2 группа. Татары. Сказка «Татарская легенда об Алыпе-Великане»

3 группа. Чуваши. Сказка «Как Улып-Великан появился на Волге»

4 группа. Мордва. Сказка «Перя-богатырь»

5. Выступления творческих групп.

1 группа. Московское государство XVI—XVII вв. с юга не граничило с другими государствами. К освоенным обжитым местам примыкало слабо заселенное пространство, называемое в то время «дикое поле».Через это пространство приходили на Русь кочевые народы: татары, монголы, ногаи, нападая на местных жителей, уводя их в плен, разоряя города. Правительство было вынуждено искать наиболее эффективных путей защиты.

Постепенно в государстве были созданы две линии обороны от кочевников

В конце XVI в. начался первый поток колонизации юго-восточной окраины государства. Засечная черта Алатырь — Арзамас не могла долго служить границей русского заселения в Среднем Поволжье. Уже в середине XVII в. правительственная колонизация переходит р. Суру на восток, по ее притокам Бездне и Чилиму к р. Свияге, и на юг, к верховьям рек Суры и Барыша, и от р. Алатыря по р. Инсару к Саранску. Таким образом, заселяется территория между реками Сурой и Свиягой, которая в свою очередь нуждалась в ограждении от возможных нападений с юга.

В 1647 г. строится ряд укрепленных городов в этом районе и первым из них г. Карсун. Руководил этим строительством стольник Богдан Матвеевич Хитрово, один из самых доверенных лиц царя Алексея Михайловича. На строительство этих городов и Карсунской черты посылались служилые люди из соседних понизовых городов — Арзамаса, Курмыша, Алатыря и других.

Сразу же после постройки Карсуна строится г. Симбирск на Волге. По всей линии Карсунско-Симбирской черты па протяжении 92 верст, на некотором расстоянии друг от друга были построены остроги или укрепленные городки Юшанск, Тагай, Уренок, Карсун, Аргаш, Сурск.

Народные русские имена и слова в сказке «Илья-пророк и Миколай-угодник»

- Илья-пророк

- Миколай-угодник

- Батюшка

- Дак узнает

- Пшенички зародил

- Десятина

- По сту целковых

- Умолот

- Овин

- Больше пяти пудовок не сойдёт

- Обедня

Вывод: В русской народной сказке много слов, связанных с земледелием и бытом народа, а также употребляются имена особо чтимых на Руси святых: Ильи-пророка и Николая (просторечное Миколай)-угодника, что свидетельствует об основных занятиях и вере народа.

2 группа. Около рубежа нашей эры на основе ананьинской культуры сформировалась пьяноборская. Потомками пьяноборцев являются финские народы Среднего Поволжья и Прикамья.

Некоторые из этих финских народов были покорены и ассимилированы булгарами — тюркским народом, пришедшим с юга во второй половине I тысячелетия н. э. Еще в степях Поволжья и Приазовья, т. е. до переселения в Прикамье, в состав булгар влилась часть аланов— ираноязычного народа, предками которого считаются сарматы, а потомками современные осетины. Булгаро-аланские племена создали в Прикамье государство, известное под названием Волжской Булгарии. Значительная, если не большая, часть населения Волжской Булгарии являлась потомками местных финских народов. Язык волжских булгар, относящийся к тюркской языковой семье, наиболее близок был, вероятно, к современному чувашскому.

В 1236—1238 гг. Волжская Булгария была разгромлена монголами, которые были известны их соседям под названием татар. Позднее название «татары» стало применяться к тем тюркским народам, которые были покорены монголами и входили в состав монгольских армий. После распада монгольской империи Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды, подавляющее большинство населения которой составляли тюркские народы, главным образом кыпчаки (половцы). За ними и закрепилось наименование «татары». Пришельцы стали селиться на булгарских землях, преимущественно в южных местах, постепенно переходя на оседлость и сливаясь с коренным населением, внося в его быт, и особенно в язык, немало своих черт.

Народные татарские имена и слова в сказке «Татарская легенда об Алыпе-Великане»

- Пророк Яфес

- Алып

- Итиль-Волга

- Булгар, булгары

- Буртас, буртасы

- Батыр

Вывод: В татарской народной легенде много слов-топонимов, так как речь здесь идет о расселении народа, что позволяет нам лучше узнать историю нашего края (Итиль – древнее название Волги, булгары и буртасы заселяли наш край в 8-13вв), а также упоминается имя мусульманского пророка Яфеса.

3 группа. Чуваши — одна из основных этнических групп Ульяновской области. Название народа – «чуваш», «чаваш» производят от булгарского племени сувар, суваз. Чувашский этнос формировался с конца 1-ого тысячелетия в лесостепных районах Правобережья и Волги. Начало чувашскому этносу положили тюркоязычные племена булгар и сувазов, а также финно-угорские племена марийцев. Булгары и сувазы, переселившись после разгрома Волжской Булгарии монголо-татарами на правобережье Волги, смешивались с племенами «горных» марийцев и сформировали этническую группу чувашей – верьялов (верховые), живущих ныне в северо — западных районах Чувашии. В то же время, тюркоязычное племя сувазов, осев в центральных и южных районах современной Чувашии, образовали группу анатри (низовые). В материальной культуре имели сходство с культурой поволжских татар. Низовые чуваши занимали землю между рек Цивиль и Свияга, верховые – преимущественно лесистую местность междуречья Цивиль и Сура. На территории Ульяновской области живут преимущественно потомки низовых чувашей-анатри. Они являются потомками переселившихся с чувашского края, в XVI – XIX вв. крестьян.

Народные чувашские имена и слова в сказке«Как Улып-Великан появился на Волге»

- Арамазейские горы

- Улып-великан

- Бог-громовержец Аслати

- Весенний праздник Калама

- Атыл-Волга

- Земля Улыпа

Вывод: В чувашской народной сказке тоже много слов-топонимов, указывающих на территории расселения народа (откуда пришли икуда), только название Волги у чуваш – Атыл, еще мы узнали о чувашском народном празднике Калама и языческом Боге- громовержце Аслати.

4 Группа. Мордва — представители финской ветви финно-угорской группы уральской языковой семьи. Финноязычные народы — первый этнический слой по времени формирования в Среднем Поволжье. Предки мордвы, древнемордовские племена, образовались в начале I века н.э. в междуречьи Оки и Волги на основе местного финоязычного населения. Одни из них на южных границах своего расселения долго контактировали с тюркоязычными племенами, другие, на северо-западе, с восточными славянами.

К середине XVI века у мордвы сложились этнические группы эрзи и мокши, каждая с особенностями в языке и культуре. В XVII – XVIII вв. в связи с русской колонизацией происходило постепенное движение мордвы в Заволжье на новые земли. С другой стороны, в юго-восточном направлении шло продвижение служилой мордвы, которые строила засечные линии и осваивала незаселённые земли.

К концу XIX века мордва расселилась на большой территории среди русских, чуваш и татар.

Народные мордовские имена и слова в сказке «Перя-богатырь»

- Перя-богатырь

- Речка Лупье

Национальные ритуальные блюда: пирог с рыбой, варёные куриные яйца

- Ворса (леший), злодей ворса

- Нодья (костёр)

- Лесовать (охотиться)

- Вражий богатырь

- Шмякнул (уронил, стукнул о земь)

Вывод: В мордовской народной сказке наряду с именами собственными встречается много диалектных слов, помогающих «услышать» красоту языка, это единственная из представленных сказок, в которой упоминаются названия и традиционных ритуальных блюд.

6. Вывод. Рефлексия.

В результате нашей работы мы пришли к выводам: сказки народов Поволжья имеют много общего. Эти сказки дают представления о фольклорных традициях русских, особенностях языка татар, чувашей и мордвы. Бросается в глаза характерная близость сюжетов, героев и художественных форм, вытекающая из длительных культурных связей народов, издревле живущих на одной земле. Взаимопонимание и уважение, сострадание и теплота сердец, способны объединить наши народы в любых испытаниях и бедах.

7. Заключение. Выступление чтецов

Поволжский край, моя земля

Родимые просторы!

У нас и реки и поля

Холмы, леса и горы

Народы, как одна семья,

Хотя язык их разный.

Но дружбой мы своей сильны

И мы живём прекрасно!