Это продолжение истории, рассказанной в статье «Почему Рахманинов лечился у психиатра?»

Итак, мы остановились на том, что провал симфонии не был единственным поводом для тяжёлой депрессии Рахманинова.

Хронически несчастен

У молодого Рахманинова был целый букет причин впасть в такое состояние. Вот примерный перечень его личных проблем, которые он не мог решить годами.

Рахманинов был мучительно и рабски влюблён в чужую жену (Анна Лодыженская). Не мог выбраться из нищеты, постоянных долгов и перебивался ненавистными его натуре частными уроками и преподаванием фортепиано в женских учебных заведениях.

Устроиться на работу в консерваторию он не мог по причине давнего конфликта с её директором.

Он постоянно и тяжело болел (то ли малярия, то ли лихорадка, то ли даже воспаление мозга, больные почки), жил у чужих людей: то у тётки, то у друга, то снимал самые дешёвые меблированные комнаты.

Неожиданная смерть Чайковского (в 1893), который всегда поддерживал юного Рахманинова, стала для него личной трагедией.

И у него не было семьи. Он был в холодных отношениях с отцом, разорившем семью и бросившим его мать и пятерых детей, почти не знал своих братьев (с двенадцати лет он жил один в другом городе), и у него никогда не было духовного контакта с матерью.

Эта рана всегда саднила в его душе.

Той же Наталье Скалон Рахманинов писал, что ему очень тяжело, что на душе у него большое горе, что Москва кажется ему адом, а уехать он не может, потому что нет денег. Что кутежи и алкоголь не облегчают его состояния.

Вот строчка из письма, написанного за четыре года до роковой премьеры:

«Мне бывает иногда невыносимо тяжело. В одну из таких минут я разломаю себе голову, кроме этого, у меня каждый день спазмы, истерики, которые кончаются обыкновенно корчами, причём лицо и руки до невозможности сводит».

Неудивительно, что провал его Первой симфонии доканал его психику окончательно.

Доктор Даль

Когда стало очевидно, что состояние Рахманинова угрожает его жизни, близкие устроили ему встречу с московским доктором Николаем Владимировичем Далем, который совсем недавно прошёл курс обучения психотерапии в Европе ( в том числе, освоил технику лечебного гипноза).

Это фото Н.В.Даля сделано спустя 20 лет после описываемых событий:

Вопреки встречающейся информации в Интернете, он не имел никакого родственного отношения к В.И.Далю — автору известного словаря.

Николай Владимирович Даль был хорошим виолончелистом, в его доме собирались любители квартетной игры. И, следовательно, он мог глубже понять музыкальный ракурс болезни Рахманинова.

Главный вектор этих встреч заключался в том, чтобы внушить Рахманинову уверенность в собственных творческих возможностях. Поскольку Рахманинов был связан обещанием написать фортепианный концерт для Лондона (но два года не мог написать ни ноты), все усилия доктора были направлены в эту сторону.

Во время почти ежедневных сеансов (они продолжались около трёх месяцев) Даль с помощью гипноза внушал ему уверенность в том, что он обязательно напишет свой самый лучший фортепианный концерт. Кроме того, они много разговаривали, и Рахманинов до конца жизни был благодарен своему доктору за то, что он научил его «мужаться и верить».

Постепенно Рахманинов перестал бояться чистого нотного листа. И некоторое время спустя начал сочинять. Закономерно, что свой новый фортепианный концерт он посвятил доктору Далю.

Этот концерт (Второй) имел огромный успех у публики и страстно любим ею до сих пор, потому что это шедевр от первой до последней ноты.

Здесь можно его послушать — 🎧

Но это не хеппи-энд

Критикам, конечно, надо десять раз подумать, прежде чем публично давать оценку сочинениям молодых композиторов. В случае Рахманинова нанесённая ими душевная травма имела далеко идущие последствия.

Спустя 15 (!)лет после вышеописанных событий Рахманинов писал Мариэтте Шагинян:

«…я в себя не верю. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, — очень давно — в молодости! …болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, всё глубже. Немудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижёром, или сельским хозяином, а то, может, ещё автомобилистом…»

Через шесть лет Рахманинов покинет Россию и действительно станет «присяжным пианистом» — величайшим в 20 веке. Но за 25 лет жизни на Западе он напишет только шесть опусов. Только ли тоска по Родине и занятость мешала ему сочинять?

Ещё на эту тему: «Что нужно знать о Сергее Рахманинове?»

Всегда было интересно как в оригинале звучали бы великие композиторы или исполнители, творившие во времена, когда записать звук напрямую было либо технически невозможно, либо, из-за несовершенства техники, сохранившиеся записи сильно искажены. Вот как бы звучал сейчас Иегуди Менухин? Или Паганини? Или Рахманинов? Казалось бы, узнать это сейчас можно только с помощью спиритического сеанса, но нет, пытлив человеческий ум и беспокоен.

И вот, занимаясь историей русского авангарда я наткнулся на диск Рахманинова. Вообще-то записей Рахманинова сохранилось довольно много. Есть даже во вполне приличном, даже по современным меркам, качестве, но найденный мною диск записан совсем недавно и на нем сделана попытка восстановить звучание рахманиновской игры, причем практически натурально, ведь пианино играет как бы само по себе, но так, как это бы делал Рахманинов. Чем не сеанс техно-спиритизма?

This is the trailer for «The Ghost Concert» — an evening of «live» music with «the ghost» of maestro Sergei Rachmaninoff, hosted by Roberto Prosseda

Как это возможно? Дело в том, что для воспроизведения “оригинального” звучания используется не запись “оригинального” звука, а восстановленная и записанная по определенным технологиям, с использованием всех возможностей современной техники, игра на реальном, существующем в наше время, инструменте. Как оказалось, разработано несколько технологий подобного восстановления звучания, но диск, о котором идет речь, записан на базе варианта Ampico (AMerican PIano COmpany).

Ampico была одна из систем для механической записи игры на фортепьяно. В результате такой записи звука получался валик с перфорированной лентой, который можно потом на специальном инструменте воспроизводить. Примерно по похожему принципу работают музыкальные шкатулки. Далее я подробнее напишу о там, как работают технологии “спиритического” “восстановления” звучания, тем более, что современные варианты несоизмеримо сложнее своих механических прародителей.

Случай же с Ampico интересен тем, что свое время Рахманинов специально сделал несколько подобных “записей” на перфорированную ленту, которые сохранились, и которые теперь можно “воспроизвести”. Ну и если, сделав эти записи, он не возражал против их тиражирования, то наверно он не считал полученный результат чем-то недостойным, искажающим дух и технику собственной игры.

Хотя, конечно, от прослушивания, и правда, возникают немного странные ощущение потусторонности происходящего, словно ты и правда присутствуешь на спиритическом сеансе, где вызван дух Рахманинова, который, сев за инструмент, начал играть. Особенно, если еще и видеоряд наложить:

Сергей Рахманинов — Элегия (op.3 No.1)

А вот «живой» Рахманинов:

Sergei Rachmaninoff plays his Piano Concerto No. 2

А вот еще один Ampico-вариант:

Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 4 (Sergey Rachmaninov, piano)

И альтернативный вариант техно-спиритуализма (Zenph технология):

Rachmaninov Prelude In C Sharp Minor, Op. 3_2

Ну и как водится, подобные эксперименты не могли не найти живой отклик у меломанов. Вот несколько полярных мнений:

PRO

«1. Аркадий (10 Май 07 18:19) Сердечно благодарю за всё, чем было бескорыстно позволено воспользоваться. Разразился бы нелицемерными восторгами, но, к сожалению, не могу, т.к., некогда даже прослушать, только и успеваю, что накачать про запас. Будет время.. Надеюсь.

2. Irina (trapez) (15 Май 07 13:02) Уважаемый Евгений! Совершенно потрясающий диск! Абсолютно не ожидала такого качества архивных записей Рахманинова, хотя слушала его и на виниле,и на дисках. Даже на простом аудио-центре Panasonic этот диск звучит так, что создается впечатление, что концертный рояль у вас в комнате! Кстати, рояль великолепен! Про исполнение не говорю. Сразу же сравнила с диском «прелюдии Рахм.» (Ашкенази), выставленным на Clas. Ucoz.Звук глуховат. А mp3 записи можно просто выкинуть. Огромное спасибо за этот дивный диск!

3. Женя (classical) (15 Май 07 14:34) Это, видимо, восстановленная цифровым способом запись. Как и запись органа Альберта Швейцера, которую я когда-то здесь выложил.

4. keykid (keykid) (27 Декабрь 07 01:33)

Качество — потрясающее, в связи с чем закрались сомнения, что это Рахманинов. Больше похоже на искусно-выполненную подделку. Человек, который играет на этой записи — виртуоз высшего класса. Но ни за что не поверю, что записи периода 1919-1929…. А современная реставрация на ТАКОЕ не способна — говорю со знанием дела! Даже, если предположить, что аудио было переведено в миди, с последующей «осемпловкой», всё равно, таких динамических (и не только) нюансов добиться нельзя.

5. Женя (classical) (27 Декабрь 07 03:17) Как я теперь знаю, это записи Рахманинова на перфолентах Ampico. Перфоленты записаны Рахманиновым тогда, а воспроизведено это недавно на рояле, оборудованном системой воспроизведения записей с перфолент. Отсюда и качество звука. Это Вам на грампластинки.»

CONTRA

«22. Peter (Gtn) (11 Сентябрь 09 22:08) Интересный эксперимент! Мысли о чем-то подобном возникали у меня лет 20 назад. «Интерполировать» по сеткам старых записей современное звучание инструмента. Что есть тут хорошего. Ну впечатляет, конечно, если представить, что какой-нибудь лауреат современных конкурсов так бы заиграл… В этом много современного и стильного. Что удручает — конечно это уже не Рахманинов. Не справились в очень многом с его звуковой атакой. Индивидуальным тембром, не столько даже на инструментах того времени. сколько в отношении соединения звуков. Темпы искажены. Почему-то весьма растянуты. Стремительность пассажей Рахманинова низведена на уровень довольно-таки тяжеловесный и чересчур массивный. Он так не играл бы никогда, придавая необходимый тембр не по отдельным нотам а по целым художественным комплексам.. Но попытка интересная и поучительная. Хотя, наверное в не меньшей мере и вредная для молодых музыкантов. Ибо подменяет элементы настоящего искусства имитацией с совсем другой стороны. С нарушениями технологии пианистического искусства.

29. Александр (Trompete) (12 Сентябрь 09 13:06) Настоящий ли это Рахманинов? Конечно, нет. Это ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИАНИСТ, возможно даже почти великий (согласен с igor120765), и притом похожий на Рахманинова. Этот виртуальный пианист создан из документальной информации (перфорированная лента) на основе некоторой математической модели (довольно сильной, но неизбежно ограниченной по возможностям). Эта модель, как говорят в науке, решает ОБРАТНУЮ ЗАДАЧУ воссоздания первоисточника по его известному образу. Математикам, физикам, инженерам и т. п. прекрасно известно, что решение подавляющего большинства обратных задач носит приближенный и вероятностный (с той или иной степенью) характер. Как оценивать полученный результат? Как всегда. Одни скажут, что стакан наполовину полон, а другие, что наполовину пуст. Если сравнивать, с тем звучанием, что обычно воспроизводится на механических роялях и пианинах с сохранившихся валиков Ампико или Вельте-Миньон, то стакан наполовину (а м.б., даже на 90%) полон. Если сравнивать с реальными акустическими записями пианистов (хоть и загрязненными шумами), то стакан наполовину пуст.

Так что каждый решает этот вопрос сам. Но я лично очень бы хотел, чтобы такая же превосходная инженерная работа была бы проделана с валиками Бузони и других. Пусть таких виртуальных пианистов будет больше.

30. Peter (Gtn) (12 Сентябрь 09 13:30) возможно за этим методом какое-то будущее, но сейчас это — первый блин комом. Беда в том. что он больше отнимает у записей, нежели им добавляет. Соотношение даже не 5050 а гораздо более драматическое. Причем то. что записи потеряли — неизмеримо музыкально и художественно ценнее, чем тупой звук «виртуального» лауреата, без всякой музыкальной идеи в голове. Потерян подлинно художественный звук, несущий важнейшую музыкальную и эстетическую «информацию». Можно, кстати уже давно! и Венеру Милосскую отлить с руками и в более современном материале, пластике — без сколов и неровностей. Стоит ли говорить о таком «исполнении» всерьез?

31. igor (igor120765) (12 Сентябрь 09 14:19) Я согласен,что это не совсем Рахманинов.Но надо сказать,что наш виртуальный пианист взял у него очень много!Повторюсь,что современные исполнители Его,даже увешанные лаврами,сильно проигрывают!даже живьем… Недостаток, естественно, непреодолим-отсутствие обратной связи во время исполнения-записи.Современные технологии скорее всего позволяют слышать результат немедленно:то есть копия будет Абсолютной(кроме поля исполнителя).то есть они играют на данной ямахе как на рояле со всеми присущими ему нюансами(тут главная проблема-добиться одинаковости привода непальцевого и пальцевого,думаю,она очень сложна,и похожих реакций виртуальной клавиатуры).Но при решении этой проблемы действительно мы сможем слышать в реале живущих великих(другой вопрос-а есть ли они сейчас,великие),а видео дополнит впечатление. Отдадим должное безумству храбрых-мечтать об этом в 20е…эх, Расея, где у тебя такие люди…увы. И все же это прекрасные записи. Я не сноб…

34. Peter (Gtn) (13 Сентябрь 09 13:01)Категорически не согласен! дело не в снобизме а в настоящей ПОДДЕЛКЕ! Я Вам на компьютере раскрашу Троицу Рублева и вставлю вместо ликов фотографии топ-моделей. А Вы наслаждайтесь»

В следующий раз подробнее расскажу о дисках с «восстановленным» Рахманиновым. И интересно будет узнать мнение профессиональных музыкантов об этих записях. Сам я ощущаю разницу, но не могу сформулировать в чем она заключается. Наверно, мне просто нравится Рахманинов

(продолжение следует)

Оглавление

- История вопроса и введение

- Дискография техно-спиритуализма

- Технологии

- Биография Рахманинова

- Слепой тест

- Другие “спиритические” записи

- Слепой тест II

- Вместо заключения

Дул сильный ветер, путешественник придерживал поля шляпы и смотрел на тающий в дымке берег. Люди обходили стороной хмурого человека и тихо шептались, кивая в его сторону головой. На пароходе обсуждали переворот в России, страшные перемены в стране и возможность выживания на чужбине. Эти разговоры путнику не нравились. Глаза его слезились то ли от пароходного дыма, то ли от нахлынувших воспоминаний… Четырёхлетний мальчик сидит за роялем и угрюмо долбит по клавиатуре. Рядом всегда улыбающаяся мать, Любовь Петровна. Она накрывает его худенькую ладонь своей рукой: «Ты обязательно будешь хорошо играть. Смотри, какие у тебя руки».

Текст: Наталья Оленцова

Сейчас об этих руках ходили легенды. Красивые, холёные, без вздувшихся вен и узлов, как у многих концертирующих пианистов, они были словно вырезаны из слоновой кости. Правой рукой он мог охватить сразу двенадцать белых клавиш, а левой — взять аккорд до — ми-бемоль — соль — до — соль. Но дома его искусство стало не нужно. «Это конец старой России, искусства тут не будет долгие годы, — сказал он жене Наталье Александровне незадолго до их отъезда. — А без него жизнь моя бесцельна, ты знаешь». Через две недели Сергей Рахманинов с женой и двумя дочерьми плыл на пароходе в Париж, откуда предстояло отправиться в Стокгольм на гастроли. Представится ли у него возможность эмигрировать в США, Рахманинов ещё не знал. В Россию он планировал вернуться лет через десять, не раньше. От этих мыслей становилось тоскливо. С палубы парохода уже все ушли, темноту ночи резал свет качающихся фонарей. Как всё внезапно происходит в жизни. Только соберёшься жить тихо, ни о чём не беспокоясь, как обязательно что-нибудь случится. Или кажется, что впереди кромешный ад, а жизнь вдруг становится интересной и лёгкой.

Из Петербурга в Москву

… Долгое время мальчишка не придавал значения ни своему идеальному слуху, ни феноменальной музыкальной памяти. Мать заставляла его садиться за рояль. Он быстро играл всё, о чём она его просила, не глядя в ноты, и убегал играть с детьми. Когда отец Василий Аркадьевич, отставной гусарский офицер, «склонный к рассеянному образу жизни», промотал своё состояние и наследство жены, семья была вынуждена продать имение Онег в Новгородской губернии и почти без средств к существованию переехать в Петербург. Но нужно было учиться, и Серёжа легко поступил в консерваторию. Жить мальчика определили к тётке, Варваре Аркадьевне Сатиной. Мать навещала его редко, отец совсем не приходил. Серёжа узнал, что родители развелись. Он грубил своей благодетельнице и её дочерям, хулиганил и пропускал занятия в консерватории. Через три года обучения встал вопрос об его отчислении.

Он стоял перед педагогическим составом, сминая руками полы пиджака, и проклинал свои пылающие огнём уши. Собирался навсегда покончить с музыкой и только и ждал возможности выскользнуть из кабинета. Дома его ждали мать и двоюродный брат, Александр Ильич Зилоти. Ученик Листа и Рубинштейна, в свои 25 лет Зилоти был известен в музыкальных кругах как талантливый пианист. «Серёжа, пожалуйста, сыграй для Саши», — попросила мать. Сын послушно сел к инструменту. По сияющим глазам брата понял, что у него получилось хорошо. «Поедешь в Москву, к преподавателю московской консерватории Звереву. Я за тебя поручусь», — произнёс Александр.

Осенью 1885 года Серёжа выехал из Петербурга в Москву, в семью Зверева. Жены и детей у мастера не было, и он брал на полный пансион талантливых студентов. В этот дом были вхожи выдающиеся люди — директор консерватории Танеев, директор московского отделения Русского музыкального общества Чайковский, а также известные и хорошо образованные господа и дамы, среди которых встречались актёры, юристы, профессора университетов. Общение с ними, посещения театров, концертов и картинных галерей перевернуло представление юноши о жизни. Он всерьёз увлекся музыкой и даже начал сочинять. В 16 лет на консерваторском экзамене Рахманинов играл собственные фортепианные произведения. Худой, сутулый, с длинными ногами и острыми коленками, он поначалу вызвал лишь покровительственные улыбки. Но едва его руки коснулись клавиатуры, как лица экзаменаторов посерьёзнили. Студент получил «отлично», а Пётр Ильич Чайковский на аттестационном листе рядом с пятеркой нарисовал три «плюса» — сбоку, сверху и снизу. В том же году Сергею пришлось уйти из пансиона Зверева — мастер в порыве гнева замахнулся на своего ученика, и они поссорились. Приютила его тётка и две её повзрослевшие дочери, Наталия и Софья. Сергею выделили комнату, и он продолжил учебу и сочинительство. В 19 лет закончил консерваторию с золотой медалью, представив в качестве экзаменационной работы одноактную оперу «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Он написал её за 17 дней. В том же году «Алеко» была поставлена в Большом театре. На молодого композитора обрушилась слава.

Первая симфония

Во время исполнения он сидел в зале и не знал, куда деться от стыда. Оркестром дирижировал Глазунов, и то ли не понял замысла композитора, то ли предпочел трактовать произведение по-своему, но исполнение, на взгляд автора, получилось ужасным. Из театра Рахманинов сбежал. Утром, прочитав газетные рецензии, заперся в своей комнате и наглухо задернул шторы. Позже он сам говорил, что был подобен «человеку, которого хватил удар и на долгое время отнялись голова и руки». Никогда больше при жизни композитора Первая симфония не исполнялась. Фактически он наложил на нее запрет.

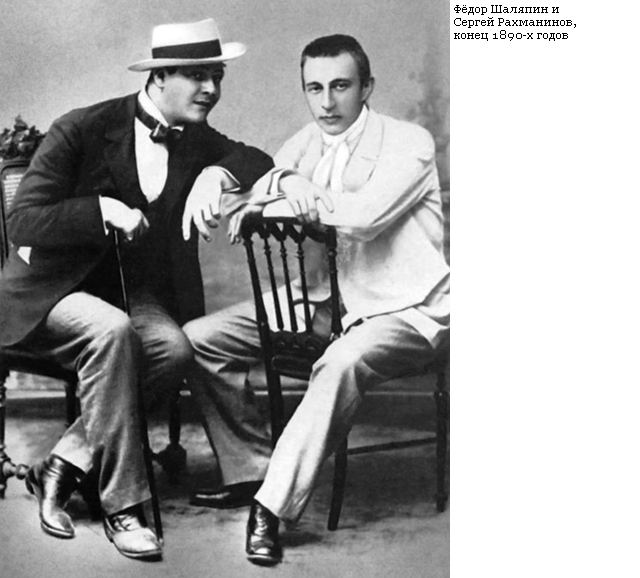

Несколько месяцев вся семья Сатиных ходила вокруг жильца на цыпочках. Наталия и Софья приносили кофе, выбрасывали из переполненных пепельниц окурки и осторожно спрашивали, не желает ли он прогуляться. Рахманинов рассеянно молчал. В то время вытащить его из комнаты смогла только нужда. Надо было зарабатывать на жизнь. Через полгода после сокрушительного провала он согласился на предложение Саввы Мамонтова занять место дирижёра в его частном оперном театре. Проработал там всего сезон, утверждая, что кроме денежной стороны вопроса ничто его там не привлекало, а отношения с оркестром и исполнителями оперных партий лишь удручали. Одним из немногих, кто сразу подружился с молодым дирижёром, был Фёдор Шаляпин. Под руководством Рахманинова тот пел партии Мельника в «Русалке», Головы в «Майских ночах» и Владимира в опере Серова «Рогнеда». Их дружба быстро стала притчей во языцех. Шумный и колоритный Шаляпин и хмурый, с виду высокомерный Рахманинов привлекали внимание, где бы ни появлялись. Общались они очень близко. Федор Иванович знал о творческой неудаче композитора и его переживаниях. и Сергей Рахманинов Не сразу, но он уговорил друга обратиться к знаменитому гипнотизеру Далю, помогавшему ему самому лечиться от депрессии. Два года понадобилось психотерапевту, чтобы Рахманинов снова стал писать. Второй фортепианный концерт, исполненный в 1901 году, был посвящён доктору Далю.

Ещё через год Сергей Васильевич женился на Наталии Сатиной и переехал в небольшую квартиру на Воздвиженке. Жил он тогда весьма скромно. Чтобы обеспечить семью, занял место музыкального инспектора в Елизаветинском и Екатерининском институтах. Ходил на службу с большим неудовольствием, ибо бестолковая работа отнимала много времени и не оставляла возможности сочинять. Несмотря на свою нелюбовь к педагогической деятельности, был вынужден давать частные уроки. За фортепианные концерты по прежнему платили немного. Человек одарённый и талантливый, он разрывался: сочинять музыку, дирижировать или совершенствовать свой исполнительский талант? Противоречия и сомнения мучили его страшно и отпускали только в семье. По выходным композитор часто ходил по дому в полосатой пижаме, сжимая в руках только что написанную партитуру, ронял тут и там пепел, оставлял всюду кофейные чашки. Его ласково журили и всячески за ним ухаживали. Вечерами он с удовольствием принимал гостей и азартно играл в винт. «Сергей Васильевич умеет улыбаться?» — удивлялись пришедшие впервые. И только близкие знали, что за напускной хмуростью композитор скрывает ранимость и невероятную застенчивость.

Мистификация?

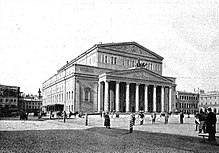

После успеха Второго фортепианного концерта в 1901 году и окончательного выздоровления Сергей Рахманинов пишет одно за другим несколько больших произведений, много концертирует, а с 1904 года дирижирует в Большом театре. В салонах Москвы и Петербурга постоянно звучит его имя: «Сергей Васильевич вчера давали концерт…» Его странную манеру выступать называли «авторской». Каждый раз, выходя к роялю, он хмуро смотрел на инструмент, далеко отодвигал стул и садился, широко разводя длинные ноги. Вытягивал руки вперед и клал их на клавиатуру и только потом подъезжал на стуле к инструменту. А однажды зрителям показалось, что рояль сам поехал к исполнителю. Все ахнули. Мистика! Вот такой мощной энергетикой обладал Рахманинов.

В труппе Большого театра его появление для многих оказалось неприятной неожиданностью. Уж слишком рьяно тот взялся всё менять. Переставил дирижёрский пульт так, чтобы видеть оркестр, — традиционно тот стоял возле суфлёрской будки, и дирижёр видел только певцов. В театре в то время дирижировал ещё и знаменитый Альтани. Рабочие возмущались необходимостью переставлять пульт с места на место, в зависимости от того, кто дирижировал оркестром. Рахманинов не потрясал кулаками, не прыгал и не суетился, как это было принято. Каждое его движение было чётким и выверенным. Репортёры не скупились на похвалы. Опера «Евгений Онегин» была названа тонкой и поэтичной, «Князь Игорь» с участием Шаляпина поразил эпическим размахом и богатством оркестрового звучания. «Жизнь за паря», «Пиковая дама», «Борис Годунов» — каждое произведение вызывало бурю восторга.

11 января 1906 года в Большом впервые исполнялись одноактные пьесы «Скупой рыцарь» и «Франческа ди Римини». Зал был полон, несмотря на месяц назад подавленное декабрьское восстание 1905 года. После выступления кто-то спросил Рахманинова, почему партию Скупого и Ланчотто Малатесты исполнял не Шаляпин, а другой артист. Тот в ответ сжал губы и поспешно ретировался. Не объяснять же всем, что Шаляпин, талантливо читавший с листа, поленился выучить предложенные партии, из-за чего друзья серьёзно поссорились на многие годы. А осенью того же года Рахманинов решился на переезд в Дрезден. Прожил в Германии три зимы, совершил большое турне по США и Канаде, а потом понял, что устал от жизни в других странах. Сергей Васильевич купил имение Ивановку в Тамбовской губернии, автомобиль, который сам водил с удовольствием, и поселился вдали от столичной суеты.

Надежды, планы, размеренный уклад — в одночасье жизнь кардинально изменилась. Грянул 1917 год. Решение далось мучительно. Сергей Рахманинов уехал с семьей за границу, чтобы продолжать делать то, что умеет и любит. Он не знал тогда, что это путешествие навсегда отрежет его от родины.

Навсегда

…Париж встретил Рахманиновых портовой сутолокой и вознёй с документами. Предполагали, что будет трудно, но не понимали до конца, насколько. Ему пришлось учить произведения Штрауса, Шумана, Баха, потому что избалованная европейская публика не воспринимала концерты прославленного русского музыканта, состоявшие только из его собственных сочинений. В 1918 году состоялся переезд в Нью-Йорк. Концертировал Рахманинов очень часто, чтобы заработать денег, и быстро прославился как пианист, что сделало его очень богатым. Довольно скоро Рахманинов купил имение Сенар на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Отстроил великолепную набережную, катал друзей на лодке и на автомобиле. Каждый год покупал «Кадиллак» или «Континенталь», а старую машину возвращал дилеру. На концерты по Европе и США теперь он отправлялся за рулём.

В своём саду Рахманинов вырастил удивительную чёрную розу, и вскоре её фотографии появились во всех швейцарских газетах. Но от репортеров он тщательно скрывался. Так же, как и от многочисленных поклонниц, осаждавших его дом до конца жизни. Завсегдатаями у Рахманиновых были знаменитые финансисты. С ними он проводил много времени, советуясь, куда вкладывать деньги. Казалось бы, жизнь в изгнании не обернулась страшным сном. Но отчего-то после выступлений музыкант приходил в артистическую, падал в кресло и просил не беспокоить. Его огромные руки лежали ладонями вверх, подбородком он упирался в грудь, а глаза были закрыты. Каждому, кто заставал его в таком состоянии, хотелось вызывать врача. Но он лишь досадливо махал руками, показывая, что всё в порядке.

Временами его мучали боли в спине, и тогда он впадал в жуткую меланхолию. Спасала терпеливая жена и друзья из России, привозившие подарки, которые композитор очень любил. Поднять настроение изгнаннику могла любая необыкновенная мелочь: ручка, открывавшаяся удивительным образом, машинка для скрепления бумаги, а пылесос вызвал бурю восторга! Эту свою игрушку композитор потом часто демонстрировал в работе.

Сергей Васильевич тратил огромные суммы на благотворительность, пересылал в Россию деньги в поддержку деятелей науки, артистов, писателей. Но в 1931 году стал одним из 110 известных эмигрантов, обратившихся с призывом к госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров. В знак протеста против мракобесия и террора, что творились на его многострадальной родине. В ответ музыка Рахманинова, которая есть «отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте», перестала звучать в СССР.

Десять лет после отъезда из России Сергей Рахманинов ничего не сочинял. Только концертировал. И чем больше ему аплодировали, тем больше он ненавидел себя. Однажды, закончив выступление под бурные восторженные аплодисменты публики, Рахманинов заперся в гримёрке. Когда дверь отперли, композитор был в горячке: «Не говорите, ничего не говорите… Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник!»

Но исполнитель не заглушил в Рахманинове музыканта. Ноты были его голосом, то рыдающим, то восторженным, то зовущим куда-то, где хорошо и покойно. Он тосковал по утраченной родине, объятой пламенем войны, и всё же надеялся, что когда-нибудь его музыка зазвучит там, где больше нет ему места.

Болезнь стала полнейшей неожиданностью для самого Рахманинова и всех его родных. В середине февраля 1943 года композитор стал совсем плохо себя чувствовать, появилась слабость, начали болеть руки. Его доставили в больницу, но через несколько дней выписали, не найдя ничего серьёзного. Положение больного ухудшалось, и жена решила пригласить домой знаменитого американского хирурга. Тот поставил неутешительный диагноз: быстропрогрессирующий рак. 20 марта Сергей Васильевич не смог прочитать поздравительные телеграммы и письма, приходившие со всего мира в честь его 70-летия. Через 8 дней он умер в своём поместье в Беверли-Хиллз.

http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post227586128/

MsTataka

Дул сильный ветер, путешественник придерживал поля шляпы и смотрел на тающий в дымке берег. Люди обходили стороной хмурого человека и тихо шептались, кивая в его сторону головой. На пароходе обсуждали переворот в России, страшные перемены в стране и возможность выживания на чужбине. Эти разговоры путнику не нравились. Глаза его слезились то ли от пароходного дыма, то ли от нахлынувших воспоминаний… Четырёхлетний мальчик сидит за роялем и угрюмо долбит по клавиатуре. Рядом всегда улыбающаяся мать, Любовь Петровна. Она накрывает его худенькую ладонь своей рукой: «Ты обязательно будешь хорошо играть. Смотри, какие у тебя руки».

Сейчас об этих руках ходят легенды. Красивые, холёные, без вздувшихся вен и узлов, как у многих концертирующих пианистов, они были словно вырезаны из слоновой кости. Правой рукой он мог охватить сразу двенадцать белых клавиш, а левой — взять аккорд до — ми-бемоль — соль — до — соль. Но дома его искусство стало не нужно. «Это конец старой России, искусства тут не будет долгие годы, — сказал он жене Наталье Александровне незадолго до их отъезда. — А без него жизнь моя бесцельна, ты знаешь». Через две недели Сергей Рахманинов с женой и двумя дочерьми плыл на пароходе в Париж, откуда предстояло отправиться в Стокгольм на гастроли. Представится ли у него возможность эмигрировать в США, Рахманинов ещё не знал. В Россию он планировал вернуться лет через десять, не раньше. От этих мыслей становилось тоскливо. С палубы парохода уже все ушли, темноту ночи резал свет качающихся фонарей. Как всё внезапно происходит в жизни. Только соберёшься жить тихо, ни о чём не беспокоясь, как обязательно что-нибудь случится. Или кажется, что впереди кромешный ад, а жизнь вдруг становится интересной и лёгкой.ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

… Долгое время мальчишка не придавал значения ни своему идеальному слуху, ни феноменальной музыкальной памяти. Мать заставляла его садиться за рояль. Он быстро играл всё, о чём она его просила, не глядя в ноты, и убегал играть с детьми. Когда отец Василий Аркадьевич, отставной гусарский офицер, «склонный к рассеянному образу жизни», промотал своё состояние и наследство жены, семья была вынуждена продать имение Онег в Новгородской губернии и почти без средств к существованию переехать в Петербург. Но нужно было учиться, и Серёжа легко поступил в консерваторию. Жить мальчика определили к тётке, Варваре Аркадьевне Сатиной. Мать навещала его редко, отец совсем не приходил. Серёжа узнал, что родители развелись. Он грубил своей благодетельнице и её дочерям, хулиганил и пропускал занятия в консерватории. Через три года обучения встал вопрос об его отчислении.

Он стоял перед педагогическим составом, сминая руками полы пиджака, и проклинал свои пылающие огнём уши. Собирался навсегда покончить с музыкой и только и ждал возможности выскользнуть из кабинета. Дома его ждали мать и двоюродный брат, Александр Ильич Зилоти. Ученик Листа и Рубинштейна, в свои 25 лет Зилоти был известен в музыкальных кругах как талантливый пианист. «Серёжа, пожалуйста, сыграй для Саши», — попросила мать. Сын послушно сел к инструменту. По сияющим глазам брата понял, что у него получилось хорошо. «Поедешь в Москву, к преподавателю московской консерватории Звереву. Я за тебя поручусь», — произнёс Александр.

Осенью 1885 года Серёжа выехал из Петербурга в Москву, в семью Зверева. Жены и детей у мастера не было, и он брал на полный пансион талантливых студентов. В этот дом были вхожи выдающиеся люди — директор консерватории Танеев, директор московского отделения Русского музыкального общества Чайковский, а также известные и хорошо образованные господа и дамы, среди которых встречались актёры, юристы, профессора университетов. Общение с ними, посещения театров, концертов и картинных галерей перевернуло представление юноши о жизни. Он всерьёз увлекся музыкой и даже начал сочинять. В 16 лет на консерваторском экзамене Рахманинов играл собственные фортепианные произведения. Худой, сутулый, с длинными ногами и острыми коленками, он поначалу вызвал лишь покровительственные улыбки. Но едва его руки коснулись клавиатуры, как лица экзаменаторов посерьёзнили. Студент получил «отлично», а Пётр Ильич Чайковский на аттестационном листе рядом с пятеркой нарисовал три «плюса» — сбоку, сверху и снизу. В том же году Сергею пришлось уйти из пансиона Зверева — мастер в порыве гнева замахнулся на своего ученика, и они поссорились. Приютила его тётка и две её повзрослевшие дочери, Наталия и Софья. Сергею выделили комнату, и он продолжил учебу и сочинительство. В 19 лет закончил консерваторию с золотой медалью, представив в качестве экзаменационной работы одноактную оперу «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Он написал её за 17 дней. В том же году «Алеко» была поставлена в Большом театре. На молодого композитора обрушилась слава.

ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ

Во время исполнения он сидел в зале и не знал, куда деться от стыда. Оркестром дирижировал Глазунов, и то ли не понял замысла композитора, то ли предпочел трактовать произведение по-своему, но исполнение, на взгляд автора, получилось ужасным. Из театра Рахманинов сбежал. Утром, прочитав газетные рецензии, заперся в своей комнате и наглухо задернул шторы. Позже он сам говорил, что был подобен «человеку, которого хватил удар и на долгое время отнялись голова и руки». Никогда больше при жизни композитора Первая симфония не исполнялась. Фактически он наложил на нее запрет.

Несколько месяцев вся семья Сатиных ходила вокруг жильца на цыпочках. Наталия и Софья приносили кофе, выбрасывали из переполненных пепельниц окурки и осторожно спрашивали, не желает ли он прогуляться. Рахманинов рассеянно молчал. В то время вытащить его из комнаты смогла только нужда. Надо было зарабатывать на жизнь. Через полгода после сокрушительного провала он согласился на предложение Саввы Мамонтова занять место дирижёра в его частном оперном театре. Проработал там всего сезон, утверждая, что кроме денежной стороны вопроса ничто его там не привлекало, а отношения с оркестром и исполнителями оперных партий лишь удручали. Одним из немногих, кто сразу подружился с молодым дирижёром, был Фёдор Шаляпин. Под руководством Рахманинова тот пел партии Мельника в «Русалке», Головы в «Майских ночах» и Владимира в опере Серова «Рогнеда». Их дружба быстро стала притчей во языцех. Шумный и колоритный Шаляпин и хмурый, с виду высокомерный Рахманинов привлекали внимание, где бы ни появлялись. Общались они очень близко. Федор Иванович знал о творческой неудаче композитора и его переживаниях. и Сергей Рахманинов Не сразу, но он уговорил друга обратиться к знаменитому гипнотизеру Далю, помогавшему ему самому лечиться от депрессии. Два года понадобилось психотерапевту, чтобы Рахманинов снова стал писать. Второй фортепианный концерт, исполненный в 1901 году, был посвящён доктору Далю.

Ещё через год Сергей Васильевич женился на Наталии Сатиной и переехал в небольшую квартиру на Воздвиженке. Жил он тогда весьма скромно. Чтобы обеспечить семью, занял место музыкального инспектора в Елизаветинском и Екатерининском институтах. Ходил на службу с большим неудовольствием, ибо бестолковая работа отнимала много времени и не оставляла возможности сочинять. Несмотря на свою нелюбовь к педагогической деятельности, был вынужден давать частные уроки. За фортепианные концерты по прежнему платили немного. Человек одарённый и талантливый, он разрывался: сочинять музыку, дирижировать или совершенствовать свой исполнительский талант? Противоречия и сомнения мучили его страшно и отпускали только в семье. По выходным композитор часто ходил по дому в полосатой пижаме, сжимая в руках только что написанную партитуру, ронял тут и там пепел, оставлял всюду кофейные чашки. Его ласково журили и всячески за ним ухаживали. Вечерами он с удовольствием принимал гостей и азартно играл в винт. «Сергей Васильевич умеет улыбаться?» — удивлялись пришедшие впервые. И только близкие знали, что за напускной хмуростью композитор скрывает ранимость и невероятную застенчивость.

МИСТИФИКАЦИЯ?

После успеха Второго фортепианного концерта в 1901 году и окончательного выздоровления Сергей Рахманинов пишет одно за другим несколько больших произведений, много концертирует, а с 1904 года дирижирует в Большом театре. В салонах Москвы и Петербурга постоянно звучит его имя: «Сергей Васильевич вчера давали концерт…» Его странную манеру выступать называли «авторской». Каждый раз, выходя к роялю, он хмуро смотрел на инструмент, далеко отодвигал стул и садился, широко разводя длинные ноги. Вытягивал руки вперед и клал их на клавиатуру и только потом подъезжал на стуле к инструменту. А однажды зрителям показалось, что рояль сам поехал к исполнителю. Все ахнули. Мистика! Вот такой мощной энергетикой обладал Рахманинов.

В труппе Большого театра его появление для многих оказалось неприятной неожиданностью. Уж слишком рьяно тот взялся всё менять. Переставил дирижёрский пульт так, чтобы видеть оркестр, — традиционно тот стоял возле суфлёрской будки, и дирижёр видел только певцов. В театре в то время дирижировал ещё и знаменитый Альтани. Рабочие возмущались необходимостью переставлять пульт с места на место, в зависимости от того, кто дирижировал оркестром. Рахманинов не потрясал кулаками, не прыгал и не суетился, как это было принято. Каждое его движение было чётким и выверенным. Репортёры не скупились на похвалы. Опера «Евгений Онегин» была названа тонкой и поэтичной, «Князь Игорь» с участием Шаляпина поразил эпическим размахом и богатством оркестрового звучания. «Жизнь за паря», «Пиковая дама», «Борис Годунов» — каждое произведение вызывало бурю восторга.

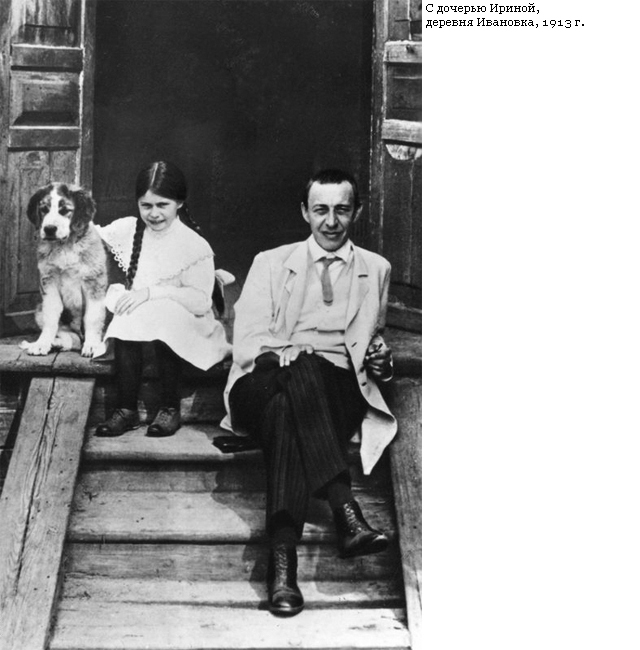

11 января 1906 года в Большом впервые исполнялись одноактные пьесы «Скупой рыцарь» и «Франческа ди Римини». Зал был полон, несмотря на месяц назад подавленное декабрьское восстание 1905 года. После выступления кто-то спросил Рахманинова, почему партию Скупого и Ланчотто Малатесты исполнял не Шаляпин, а другой артист. Тот в ответ сжал губы и поспешно ретировался. Не объяснять же всем, что Шаляпин, талантливо читавший с листа, поленился выучить предложенные партии, из-за чего друзья серьёзно поссорились на многие годы. А осенью того же года Рахманинов решился на переезд в Дрезден. Прожил в Германии три зимы, совершил большое турне по США и Канаде, а потом понял, что устал от жизни в других странах. Сергей Васильевич купил имение Ивановку в Тамбовской губернии, автомобиль, который сам водил с удовольствием, и поселился вдали от столичной суеты.

Надежды, планы, размеренный уклад — в одночасье жизнь кардинально изменилась. Грянул 1917 год. Решение далось мучительно. Сергей Рахманинов уехал с семьей за границу, чтобы продолжать делать то, что умеет и любит. Он не знал тогда, что это путешествие навсегда отрежет его от родины.

НАВСЕГДА

…Париж встретил Рахманиновых портовой сутолокой и вознёй с документами. Предполагали, что будет трудно, но не понимали до конца, насколько. Ему пришлось учить произведения Штрауса, Шумана, Баха, потому что избалованная европейская публика не воспринимала концерты прославленного русского музыканта, состоявшие только из его собственных сочинений. В 1918 году состоялся переезд в Нью-Йорк. Концертировал Рахманинов очень часто, чтобы заработать денег, и быстро прославился как пианист, что сделало его очень богатым. Довольно скоро Рахманинов купил имение Сенар на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Отстроил великолепную набережную, катал друзей на лодке и на автомобиле. Каждый год покупал «Кадиллак» или «Континенталь», а старую машину возвращал дилеру. На концерты по Европе и США теперь он отправлялся за рулём.

В своём саду Рахманинов вырастил удивительную чёрную розу, и вскоре её фотографии появились во всех швейцарских газетах. Но от репортеров он тщательно скрывался. Так же, как и от многочисленных поклонниц, осаждавших его дом до конца жизни. Завсегдатаями у Рахманиновых были знаменитые финансисты. С ними он проводил много времени, советуясь, куда вкладывать деньги. Казалось бы, жизнь в изгнании не обернулась страшным сном. Но отчего-то после выступлений музыкант приходил в артистическую, падал в кресло и просил не беспокоить. Его огромные руки лежали ладонями вверх, подбородком он упирался в грудь, а глаза были закрыты. Каждому, кто заставал его в таком состоянии, хотелось вызывать врача. Но он лишь досадливо махал руками, показывая, что всё в порядке.

Временами его мучали боли в спине, и тогда он впадал в жуткую меланхолию. Спасала терпеливая жена и друзья из России, привозившие подарки, которые композитор очень любил. Поднять настроение изгнаннику могла любая необыкновенная мелочь: ручка, открывавшаяся удивительным образом, машинка для скрепления бумаги, а пылесос вызвал бурю восторга! Эту свою игрушку композитор потом часто демонстрировал в работе.

Сергей Васильевич тратил огромные суммы на благотворительность, пересылал в Россию деньги в поддержку деятелей науки, артистов, писателей. Но в 1931 году стал одним из 110 известных эмигрантов, обратившихся с призывом к госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров. В знак протеста против мракобесия и террора, что творились на его многострадальной родине. В ответ музыка Рахманинова, которая есть «отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте», перестала звучать в СССР.

Десять лет после отъезда из России Сергей Рахманинов ничего не сочинял. Только концертировал. И чем больше ему аплодировали, тем больше он ненавидел себя. Однажды, закончив выступление под бурные восторженные аплодисменты публики, Рахманинов заперся в гримёрке. Когда дверь отперли, композитор был в горячке: «Не говорите, ничего не говорите… Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник!»

Но исполнитель не заглушил в Рахманинове музыканта. Ноты были его голосом, то рыдающим, то восторженным, то зовущим куда-то, где хорошо и покойно. Он тосковал по утраченной родине, объятой пламенем войны, и всё же надеялся, что когда-нибудь его музыка зазвучит там, где больше нет ему места.

Болезнь стала полнейшей неожиданностью для самого Рахманинова и всех его родных. В середине февраля 1943 года композитор стал совсем плохо себя чувствовать, появилась слабость, начали болеть руки. Его доставили в больницу, но через несколько дней выписали, не найдя ничего серьёзного. Положение больного ухудшалось, и жена решила пригласить домой знаменитого американского хирурга. Тот поставил неутешительный диагноз: быстропрогрессирующий рак. 20 марта Сергей Васильевич не смог прочитать поздравительные телеграммы и письма, приходившие со всего мира в честь его 70-летия. Через 8 дней он умер в своём поместье в Беверли-Хиллз.

Текст: Наталья Оленцова

- 3 Января, 2020

- Искусство

- Евгения Юшкова

Биография Рахманинова Сергея Васильевича, гения музыкального мира, формировалась на рубеже веков. С одной стороны, это время социальных потрясений, войн и революций. С другой – период великих открытий и больших достижений, появления на исторической арене выдающихся личностей, талантливых ученых, политиков, экономистов. Стремительными темпами развивалось русское искусство: литература, живопись, музыка.

Рахманинов. Детство и юность

Сергей Рахманинов был уроженцем Новгородской губернии. Он появился на свет 20 марта 1873 года. Его родовым гнездом стало имение Онег, принадлежавшее его матери Любови Петровне. С первых дней он был окружен музыкой, народными напевами, звоном новгородских колоколов. Семья была очень музыкальной. Дед Аркадий Александрович, бравший уроки фортепианной музыки у Джона Фильда, сочинял салонные романсы. Весьма одаренным был и его сын Василий, отец будущего гениального пианиста.

Музыкальные способности у малыша проявились очень рано. Первые уроки музыки для Сережи проводила его мама. В будущем Рахманинов признается, что они ему не приносили большого удовольствия. Тем не менее, к своим четырем годам он свободно мог исполнять пьесы в четыре руки вместе со своим дедушкой.

Способности маленького Сергея были действительно выдающимися, их нужно было развивать. Семья перебралась в Санкт-Петербург, где мальчик стал учеником младшего фортепианного класса консерватории. Восьмилетний Рахманинов не проявлял большого рвения к учебе здесь. Ему явно было скучно, он не видел возможностей для развития. И через 3 года семья приняла решение направить сына в Москву.

В столичной консерватории его педагогом становится Николай Зверев – опытный и талантливый наставник. Именно здесь 13-летнего Сергея Рахманинова услышал Петр Ильич Чайковский, предсказавший ему блестящее будущее. Вдохновленный Сергей становится одним из самых успешных учеников консерватории, стипендиатом имени Н.Г. Рубинштейна.

В 18 лет он получил золотую медаль за отличное окончание консерватории по классу фортепиано, а еще через год блестяще завершил образование по специальности сочинение. Итогом его обучения в Московской консерватории стало получение большой золотой медали за особые заслуги исполнителя и композитора.

Женитьба Рахманинова на девушке N 3 и дочь не от жены

Третьей любовью Рахманинова была Наталья Сатина. Она же и стала первой женой. Он познакомился с ней еще в пору своего первого приезда в Москву. Учеба его в Петербургской консерватории не устраивала, и Рахманинов сменил ее на Московскую. Приехав в Москву надо же было где-то жить. Рахманинов с разрешения семьи Сатиных устраивается у них.

Наталья Сатина в молодости (справа)

Сергей Рахманинов сделал Наталья Сатиной предложения от которого ей было трудно отказаться – стать его женой. Это было весной 1902 года. Она с дуру согласилась и обрекла себя на трудную судьбу. Этому человеку перед выступлениями на концертах придется ей застегивать его концертные ботинки, потому что Сергей Васильевич, ах боже ш ты мой, может не дай бог поранить себе руки. Никому другому свои руки Сергей Рахманинов не доверял.

Наталья Сатина окончила незадолго до этого московскую консерваторию по классу фортепьяно. Их свадьба была в Москве в конце апреля. Пробыв часть лета в Вене и в Италии – свадебное путешествие, а остальную часть – в Ивановке, Сергей с Натальей осенью возвращаются в Москву.

Дебют молодого композитора, пианиста, дирижера

Сочинять он начал еще в студенческие годы. И вся биография Рахманинова отныне будет связана с музыкальным творчеством и поиском новых форм. Самая значительная вещь этого периода – дипломный проект композитора, небольшая опера «Алеко». Одноактное произведение было навеяно поэмой великого Пушкина «Цыганы». Работа над ним завершилась в рекордно короткий срок: всего за 17 дней. Экзаменационная комиссия была в восторге. Молодой сочинитель получил высший балл, а проникшийся его творчеством Чайковский поставил «пятерку» с несколькими плюсами.

Опера была рекомендована к постановке на сцене Большого театра. Премьера 27 апреля 1893 года имела ошеломляющий успех. Это не была работа вчерашнего студента. Ее восприняли как опус величайшего мастера. Партитура дышала молодостью и страстью, была наполнена эмоциями и драматизмом, разнообразием музыкальных рисунков. Особенной была оценка Чайковского. Позже он напишет брату, что эта прелестная вещь ему очень понравилась.

На гребне первых успехов молодой композитор представляет на суд публики еще несколько сочинений. Звучит симфоническая фантазия «Утес», радуют слух «Музыкальные моменты», появляется «Первая сюита для двух фортепиано», и ставшая любимой для многих поклонников его творчества до-диез минорная прелюдия.

Проявляется и его талант романсного композитора. В музыкальных салонах звучат его «Не пой, красавица, при мне», «В молчанье ночи тайной», «Весенние воды». Он становится любим, известен, популярен.

Творческая биография Сергея Васильевича Рахманинова наполнена яркими взлетами и переливами разных граней его таланта. Но все это еще впереди, а пока 20-летний юноша становится преподавателем фортепиано Московского женского училища.

Также творческая биография композитора Рахманинова обогащается дирижерским успехом. В 24 года он работает в Московской частной опере Саввы Мамонтова. Всего за один сезон он сумел вдохнуть жизнь в этот жанр и поднять его на новые высоты.

Взлеты и падения

Жизнь любого талантливого человека наполнена не только радостями творчества и аплодисментами поклонников. Вот и в биографии композитора Рахманинова случались непредвиденные ситуации. Неудачной оказалась премьера его «Первой симфонии». Причины крылись в нескольких моментах. Во-первых, недостаток опыта начинающего дирижера А. Глазунова не позволил тому успешно справиться с оркестром. Во-вторых, необычность и новизна музыкального материала внесла некую растерянность в ряды оркестрантов.

Рахманинов очень сильно переживал поражение. За 4 года, последовавших за неудачным концертом, он не написал ни строчки. Зато это время он использовал для оттачивания исполнительского мастерства. Рахманинов едет за границу, дает концерты в Англии и Италии. В этот период судьба дарит ему возможность аккомпанировать самому Федору Шаляпину. В творческой биографии Сергея Рахманинова начинается новый виток.

Новый этап в жизни

Следующий успешный период творческой биографии Рахманинова ознаменовался появлением «Второго концерта для фортепиано с оркестром». Это произведение зрителю подарил сам автор, исполнив его с оркестром дирижера А. Зилоти. «Концерт» обрел невероятную популярность, вошел в репертуар лучших исполнителей фортепианной музыки. Автор был награжден Глинкинской премией.

Следующие годы жизни композитора буквально до краев наполнены музыкой и творчеством. Слушателям он дарит проникновенную «Сонату для виолончели и фортепиано» и жизнерадостную кантату «Весна». И вновь талантливый композитор становится лауреатом Глинкинской премии.

Новым опытом становится для Сергея Рахманинова работа в Большом театре. В течение двух сезонов он служит в качестве дирижера и руководителя репертуара. В это время зрителей ожидают премьеры его опер «Скупой рыцарь» и «Франческа да Рамини». Они не произвели большого впечатления на искушенную публику, но шли довольно успешно в течение двух лет. Не завершив третью оперу «Монна Ванна», Рахманинов принимает решение отправиться в путешествие за границу. В 1906 году он отбывает на Апеннины, дальше в Германию, где живет и пишет в течение трех последующих лет.

На пути к новым свершениям

Только в 1900 году композитор закончил Второй фортепианный концерт, ознаменовавший начало нового периода его творчества. В 1901 году это произведение прозвучало в Москве в авторском исполнении вместе с оркестром под руководством А. Зилоти. Второй концерт моментально обрел большую популярность и стал неотъемлемой частью репертуара лучших пианистов мира. Позднее фрагменты произведения будут неоднократно звучать в различных кинофильмах. Сразу после этого Рахманинов пишет Сонату для виолончели и фортепиано, которая оказалась наполнена поэтически-взволнованным тоном. Распевные темы произведения поражают эмоциональной насыщенностью и необыкновенной полнотой звучания.

Всеобщее признание композиторского гения Рахманинова привело его на сцену Большого театра, где он служил на протяжении двух сезонов. В этот период он написал две одноактовые оперы «Скупой рыцарь» и «Франческо де Римини», которые, правда, не снискали большой славы в отличие от «Алеко». Еще одна опера «Монна Ванна» так и осталась незаконченной. В 1906 году Сергей Васильевич отправился в путешествие на Апеннины, а затем переехал в Германию и три года прожил в Дрездене.

В 1909 году Рахманинов написал Третий фортепианный концерт, который не уступает по мелодизму и свежести вдохновения Второму концерту, превосходит его в зрелости и твердости мысли. По мнению Асафьева, именно с этого произведения начинает складываться «титанический стиль рахманиновской фортепианности». Вскоре он отправляется на гастроли за океан, а возвратившись, получает должность инспектора русской музыки.

Произведения 1909-1917

В 1909 году в богатой творческой биографии композитора Сергея Рахманинова появляется «Третий фортепианный концерт». Это произведение совсем зрелого автора. Напор и мелодичность предыдущего фортепианного концерта здесь дополняет новый уровень мастерства композитора. В этом опусе слышны ноты дерзости, уверенности, твердости. Рахманинов снова отправляется в заграничное турне, а вернувшись, получает приглашение занять пост инспектора русской музыки.

Автора вдохновляет хоровое пение. Он создает музыкальные формы «Литургия св. Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Он признается своему коллеге по Московской консерватории, что давно не писал ничего с таким удовольствием.

Осенью 1910 года состоялось премьерное выступление Синодального хора с этими произведениями композитора. И вновь его ждал успех.

Однажды Сергей Рахманинов получил письмо. К нему был приложен текст одного из стихотворений Эдгара По в переводе К. Бальмонта. Автор послания, пожелавший остаться неизвестным, высказывал предположение, что поэтический текст может очень удачно лечь на рахманиновскую музыку. Сергей Васильевич с присущим ему энтузиазмом берется сочинять. В итоге на свет появляется музыкальная поэма «Колокола» — произведение монументальное и грандиозное.

Этот период творческой биографии Рахманинова также наполнен написанием романсов. Звучат его «Сирень», «Маргаритки», «Здесь хорошо». Большая часть романсов адресована прекрасным дамам. Несколько сочинений этого жанра Сергей Рахманинов посвятил известной исполнительнице Нине Кошиц, к которой питал нежные чувства. Часто на концертах они выступали вместе.

Романсов в творческом багаже композитора более 80. Все они созданы на родине. После отъезда за границу он больше не напишет ни одного.

Жизнь в эмиграции

Крутой поворот биография Сергея Рахманинова делает после революционных событий 1917 года. Он уезжает на гастроли в скандинавские страны и больше не возвращается в Россию. Такое решение далось нелегко. На Родине остались его корни, духовная связь с которыми была сильна, его коллеги и друзья, благодарная публика. Позже он скажет, что уехав из страны потерял желание сочинять. Лишившись Родины, он потерял сам себя…

Через год семья Рахманиновых переезжает в Америку, где и остается. Глава семейства выступает в качестве исполнителя. Играет свои произведения и сочинения других авторов: Листа, Шопена, Шумана, Чайковского. Такого грандиозного успеха в Америке до него не добивался ни один иностранец. Пианист Сергей Рахманинов был кумиром тысяч ценителей классической музыки. Он отыграл 25 концертных сезонов. Публике нравилось в нем все: манера исполнения, виртуозность игры, внешняя непритязательность, скрывавшая в себе гениальность. Для американцев Рахманинов и сегодня – великий американский пианист.

Он получает приглашение дирижировать симфоническим оркестром Бостона и оркестром в городе Цинцинатти. Но в этом качестве на сцену выходит редко, исполняя лишь свои произведения. В это время он очень занят концертной деятельностью и практически ничего не создает.

Его «Четвертый концерт для фортепиано» увидел свет в 1927 году. Через 7 лет была написана «Рапсодия на тему Паганини». Это объемное музыкальное полотно, включающее в себя 24 вариации на «Каприсы» знаменитого итальянского композитора. Произведение исполняется без перерыва, хотя тематически в нем выделяется три части.

В годы Великой Отечественной войны Рахманинов дал несколько концертов, сбор от которых отправил на нужды Советской Армии. Он верил в победу русского народа и никогда не забывал о родине. Свое последнее музыкальное творение Сергей Рахманинов написал в 1941 году. Это были «Симфонические танцы». В них угадываются ностальгические нотки, слышится трагизм и тоска по родине. Многие критики считают это сочинение вершиной творчества композитора.

До последних дней, борясь с неизлечимой болезнью, Рахманинов ведет концертную деятельность. В середине января 1943 года он с присущим ему вдохновением исполняет «Первый концерт» Бетховена, а 28 марта этого же года его не стало. Похоронен талантливый русский музыкант на кладбище Кенсико близ Беверли-Хиллз.

История жизни великого пианиста

До недавнего времени местом рождения музыканта было принято считать имение Онег, расположенное поблизости Новгорода, но последняя информация свидетельствует что, вероятнее всего, это была усадьба Семёново Старорусского уезда. Родоначальником дворянского рода Рахманиновых, согласно легенде, является внук самого Стефана Великого, знаменитого молдавского правителя.

Отец композитора, Василий Аркадьевич, родился в семье тамбовских дворян. Он был музыкантом-любителем. Его отец Аркадий, приходившийся Сергею дедом, был профессиональным пианистом, давал концерты в городах России и даже учился игре на фортепиано у самого Джона Филда. Сохранилось несколько музыкальных произведений его сочинения.

Мать Сергея была дочерью генерала П. И. Бутакова из Аракчеевского кадетского корпуса и тоже неплохо играла на фортепиано. Именно она была первым преподавателем мальчика, а затем его обучала А. И. Орнатская. Можно сказать, музыкальный дар был передан С. В. Рахманинову по наследству от родителей. Его творческий путь берёт начало с самых ранних лет.

В 1882 году композитор поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию на младшее отделение к профессору В. В. Демянскому. Но дела шли не очень хорошо, поскольку мальчик часто прогуливал. В 1885 году было принято решение отдать его на обучение в Москву и поселить в пансионе известного педагога Н. С. Зверева, где в своё время проживали известные пианисты М. Л. Пресман, А. И. Зилоти, Ф. Ф. Кенеман, К. Н. Игумнов. Сергей поступил на третий курс Московской консерватории в класс профессора Зверева.

Пансион, в котором будущий композитор проживал четыре следующих года, был заведением с повышенным уровнем дисциплины. Музыкальным занятиям нужно было уделять не менее шести часов в день, помимо этого, следовало в обязательном порядке музицировать в ансамбле и посещать оперу. В 13 лет мальчик познакомился здесь с П. И. Чайковским.

В 1888 году Рахманинов поссорился с хозяином пансиона Зверевым из-за разногласий по вопросам композиции, после чего ему пришлось покинуть это заведение. Но из Москвы он уезжать не стал, а продолжил жить у родственников Сатиных, чья дочь, тоже пианистка, впоследствии стала ему женой. Он поступил на старшее отделение в класс А. И. Зилоти, своего двоюродного брата.

Когда Рахманинову исполнилось 19 лет, он выпустился из консерватории с золотой медалью. Уже в процессе своего обучения он успел обрести известность в Москве в качестве пианиста и композитора. Первый фортепианный концерт он сочинил как раз в консерватории. Другое известное произведение Рахманинова, написанное им в годы учёбы, — это Прелюдия до-диез минор (op.3 № 2). В придачу к ним он сочинил ещё несколько романсов и пьес.

Его дипломная работа, опера «Алеко», созданная по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы», пришлась по душе П. И. Чайковскому. По его просьбе её сыграли в Большом театре. Если бы Пётр Ильич внезапно не скончался, её бы, скорее всего, даже включили в театральный репертуар вместе с «Иолантой».

Профессиональная деятельность в России

В 20 лет начинающий композитор начал преподавать поочерёдно в Мариинском, Елизаветинском и Екатерининском женских институтах. Кроме того, он занимался частным репетиторством, хотя и не слишком любил это. Когда ему стукнуло 24 года, Савва Мамонтов пригласил его дирижировать в Московскую частную оперу. За один сезон пребывания в этом заведении он сумел крайне плодотворно поработать, прославиться как дирижёр и даже подружиться с Фёдором Шаляпиным.

Большое разочарование ждало Рахманинова 15 марта 1897 года. Его Первая симфония под дирижированием А. К. Глазунова оказалась провалена. Дело было как в неопытности дирижёра, так и в неподготовленности музыки к умам слушателей. Негативные отзывы писали даже Н. А. Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Это сильно повлияло на веру композитора в свои способности и ввело его в трёхгодовую депрессию, из которой ему удалось выйти только благодаря Н. В. Далю. Ему он посвятил своё следующее крупное произведение.

В 1900 г. музыкант совершил путешествие в Италию. 1901 год стал знаковым благодаря выходу Второго фортепианного концерта. Некоторое время спустя Рахманинова пригласили на место дирижёра в Большой театр. Там он пробыл два сезона, в течение которых на его плечах лежал весь русский оперный репертуар. Но вскоре Сергей Васильевич понял, что хочет освободить это время для композиторства, поэтому покинул театр. 29 апреля 1902 года Рахманинов женился на Наталье Сатиной, своей кузине. Впоследствии у них появилось двое детей, Ирина и Татьяна.

В 1906 по 1909 года композитор жил в Дрездене. Это стал один из самых продуктивных этапов в его карьере. 1909 год был ознаменован целой чередой концертов на территориях Америки и Канады, а также выходом в свет Третьего фортепианного концерта. Спустя 2 года, когда Рахманинов пребывал в Киеве, его друг А. В. Оссовский попросил его оценить способности своей подопечной Ксении Держинской, начинающей оперной певицы. Во многом благодаря вмешательству Рахманинова она стала впоследствии известна.

В 1917 году, когда в России прогремела революция, композитору пришло приглашение выступить на концерте в Стокгольме. Рахманинов решил, что почему бы им и не воспользоваться. Вслед за этим он покинул Россию вместе с женой и дочерьми, почти не имея при себе никаких вещей и средств к существованию.

Эмиграция в Европу и США

Чтобы заработать хоть какие-то средства на жизнь, Рахманинов очень много тренировался и выступал. В середине февраля он появился в Копенгагене, сыграв свой Второй фортепианный концерт. Дирижёром был Георг Хёэберг. К концу зимы музыканту удалось принять участие в одиннадцати концертах и погасить все долги, которые у него имелись на тот момент.

1 ноября музыкант отправился в Нью-Йорк и сразу же стал там выступать. Его исполнительская активность, начатая в Европе, не снижалась. За один сезон он давал несколько десятков концертов. Популярность композитора стремительно росла, от папарацци и репортёров порой не было никакого спасу. Во время одного из концертных турне он жил не в гостинице, а в личном вагоне, чтобы спастись от их внимания.

Очень долго из-под руки Рахманинова не выходило значимых произведений. Только в 1926 году он закончил свой Четвёртый фортепианный концерт и написал три песни на русском языке. Находясь в эмиграции, Рахманинов выпустил лишь шесть творений, но столь малое количество с лихвой компенсировалось качеством. Впоследствии эти произведения обрели мировое признание.

По мнению многих, в том числе и самого Рахманинова, подобный кризис был тесно связан с его тоской по родине. «Уехав из России, я потерял желание сочинять», — его прямая цитата. Тоска была настолько сильна, что композитор практически не имел друзей среди иностранцев. Исключением был Фредерик Стейнвей, стоявший во главе известной фирмы, производящей фортепиано.

Впоследствии музыкант отказался от гражданства США. По рассказам современников, застать его в хорошем расположении духа можно было только в моменты общения с соотечественниками.

В течение жизни за рубежом (1918—1943) Рахманинов создал всего 6 творений, которые, однако, принадлежат к вершинам русской и мировой музыки.

1930—1940 годах музыкант часто посещает Швейцарию и даже строит там свою виллу с видом на гору Пилатус и Фирвальдшетское озеро. Она была названа «Сенар» (по первым слогам имен супругов Рахманиновых) и обустроена в русском стиле, для чего там даже высадили несколько берёз. В 1940 году композитор сочиняет своё последнее произведение — «Симфонические танцы».

Несмотря на нелюбовь Рахманинова к советской власти, он очень тяжело переживал известие о начале Великой Отечественной войны. Один из своих гонораров, сумму около 4 тысяч долларов, он передал в поддержку советской армии. Многие его коллеги поступили таким же образом.

28 марта 1943 года, не дожив три дня до своего юбилея, Рахманинов умер. Причиной его смерти, скорее всего, стало излишнее курение, из-за которого у него развилась раковая опухоль. В завещании он попросил похоронить его в Нью-Йорке вместе с женой и дочерью. Он был похоронен на кладбище Кенсико, его могила и поныне находится там. В Новгороде ему установили памятник.

Хронологическая таблица

Краткое содержание биографии пианиста покажет хронологическая таблица его жизненного пути.

Она придётся как нельзя кстати тем, у кого есть желание бегло ознакомиться с основными вехами его жизни.

| Год | Событие |

| 1873 | Дата рождения великого композитора |

| 1882 | Поступление в Петербургскую консерваторию |

| 1885 | Перевод в Московскую консерваторию |

| 1891 | Окончание консерватории в качестве пианиста |

| 1891 | Написание Первого фортепианного концерта |

| 1892 | Окончание консерватории в качестве композитора |

| 1892, январь | Рахманинов начинает выступать |

| 1892 | Завершение дипломной работы, оперы «Алеко» |

| 1893 | Посвящение Римскому-Корсакову симфонической поэмы «Утёс» |

| 1895 | Написание Симфонии № 1 |

| 1898—1900 | Многочисленные выступления совместно с Шаляпиным |

| 1899 | Первый концерт за границей (в Лондоне) |

| 1901 | Написание Второго фортепианного концерта |

| 1902 | Венчание с Натальей Сатиной |

| 1903 | Рождение старшей дочери Ирины |

| 1904—1906 | Дирижёрство в Большом театре, написание двух опер |

| 1906—1909 | Пребывание в Дрездене |

| 1907 | Написание Симфонии № 2 |

| 1909 | Написание Третьего фортепианного концерта, гастроли в США |

| 1910—1911 | Турне по Англии и Германии |

| 1910—1920 | Сосредоточенность на крупных хоровых формах |

| 1917 | Композитор безвозвратно уезжает из России |

| 1918 | Начало жизни в Америке |

| 1941 | «Симфонические танцы» |

| 1943 | Дата смерти композитора |

Личная жизнь музыканта

В биографии Сергея Рахманинова женщины занимали почетное второе место после музыки. Он любил и ценил женскую красоту, обаяние и нежность. Рядом с ним всегда были утонченные, художественно одаренные леди. Им он посвящал свои романсы, для них исполнял музыкальные произведения, красиво ухаживал.

Первой любовью композитора стала Вера Скалон, дальняя родственница семейства Рахманиновых. Они познакомились в имении тетки музыканта и сразу понравились друг другу. Эта была чистая детская любовь. Ей Сергей Рахманинов посвятил романс на стихи Афанасия Фета «В молчанье ночи тайной», «Романс для виолончели и фортепиано» и вторую часть «Первого фортепианного концерта». После отъезда в столицу влюбленный юноша писал письма. Более сотни таких посланий девушка сожгла накануне своей свадьбы с другом детства.

После непродолжительных страданий из-за потери любимой девушки молодой Рахманинов безумно влюбляется в жену своего товарища Петра Лодыженского Анну, черноглазую красавицу цыганских кровей. Для нее он сочиняет страстный романс «О нет, молю, не уходи». Эта страсть не могла быть взаимной. Анна была верной и преданной супругой.

Двадцатилетним юношей Рахманинов увлекся Натальей Сатиной, которую знал с детства и поначалу воспринимал как друга. Ей он подарил романс «Не пой, красавица, при мне» и предложил руку и сердце. Весной 1902 года они стали супругами. Через год в молодой семье появилась дочь Ирина, а в 1907 – Татьяна.

В творческой среде ходило много слухов о романах композитора. Это и понятно. Высокий, красивый, всегда элегантный без лишних деталей, Рахманинов всегда был в центре внимания представительниц прекрасного пола. Он был романтичен, легко увлекался, дарил своим обожательницам талант и романсы, но до последних дней рядом с ним оставалась его главная муза – любимая и любящая жена. Она сопровождала его на гастролях, следила за его здоровьем, душевным состоянием, посвятила ему себя без остатка. Именно ее музыкант называл «добрым гением всей его жизни».

Сергей Рахманинов. Музы его вдохновения

Был у Рахманинова в начале 90-х годов 19 века друг-приятель Петр Лодыженский (тоже композитор, но не знаменитый), которому Сергей Васильевич посвятил свое «Цыганское каприччио» для симфонического оркестра. А у Петра Лодыженского была свояченица, знаменитая цыганская певица Надежда Александровна,с которой Рахманинов дружил. По его настойчивым просьбам она часто пела ему таборные цыганские песни, приводившие его в восторг. Но это лишь присказка. А в «сказке» самый главный персонаж — Анна Александровна, сестра знаменитой цыганской певицы,жена Петра Лодыженского.

И восемнадцатилетний Сергей Рахманинов безоглядно влюбляется в жену своего друга и посвящает этой кроткой и ласковой женщине с огромными черными глазами свой романс «О нет, молю, не уходи!»

Однако при самом нежном отношении Рахманинова к Анне Лодыженской сердце его не сгорало без оглядки любовным огнем — его первая любовь шла «параллельным курсом», а звали ее Верочка Скалон.

Свидетельством этой первой любви Рахманинова служат 100 (сто!) любовных писем Рахманинова к не и трагическая судьба этих любовных посланий. Три сестры Скалон впервые встретились с Рахманиновым — семнадцатилетним студентом Консерватории — в Ивановке (Тамбовская губерния) летом 1890 года. О событиях июня-июля того года, вернее, о том, что происходило с одной из трех сестер Скалон — Верочкой, которую Сергей Васильевич окрестил «моя Психопатушка», рассказала в своем дневнике тех дней сама Верочка Скалон. Вот фрагменты из ее дневника: 20 июня: «Господи! Что со мной?! Уж не схожу ли я с ума? Неужели это — любовь? Боже, как все странно. Я знаю одно… Я люблю его!» 28 июня: «Мне грустно и досадно… Я начинаю бояться, что Сергей Васильевич ко мне совсем равнодушен. О, это было бы ужасно! Неужели это любовь?! Но ведь тогда это — одно мученье! Господи, помоги мне!. » 9 июля. «Боже, что я почувствовала, когда он вдруг ласково прошептал: «Ах, с какой радостью я увез бы мою Психопатушку на край света!.. » Сердце мое забилось так сильно, что я чуть не задохнулась… Мои мучения кончились! У меня с сегодняшнего дня на сердце — рай! Он меня любит!» Ну, разве же можно не загореться, если тебя беззаветно любит юное прекрасное и доброе существо? И Сергей почувствовал сердечное пламя юной подруги — ответил ей взаимностью. Своей милой «Психопатушке» он посвятил в то изумительное для них лето в Ивановке созданный там же романс «В молчанье ночи тайной» (на стихи А. Фета). Слова и музыка этого романса были столь интимны и откровенны, что уже целое столетие они зажигают души многих людей. Но, увы, сердечный пожар Сергея Рахманинова погас уже через два года — он увлекся другой «девой сердца». Верочка так и не смогла разлюбить Сережу (до смертного своего часа, который в ее судьбе пробил прискорбно рано,в 1909-м году, когда ей только-только исполнилось 34 года). А за десять лет до своей непредвиденной кончины, в 1899 году, выйдя, по настоянию родителей,замуж за друга рахманиновского детства Сергея Толбузина, Верочка сожгла все сто писем к ней от Сергея Рахманинова, которые она дотоле хранила как неоценимую драгоценность. Эти сто любовных писем кумира ее души и сердца, Сергея Рахманинова, унесли тайну ее любви и не столь долгой его взаимности.

…Шел 1893 год.

На стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, при мне», дышащее страстно выраженной любовной тоской, Сергей Рахманинов написал изумительный романс, который, будучи услышан хоть раз, остается с человеком навсегда.

20-летний композитор посвятил его Наташе Сатиной — она была его двоюродной сестрой. 21 апреля 1902 года Сергей Васильевич выехал из Ивановки в Москву, а уже через неделю… О том, что произошло через неделю, десятки тысяч людей впервые узнали лишь через 72 года,в 1974 году (когда Рахманинова уже не было в живых) из опубликованных воспоминаний Наташи Сатиной,ставшей женой Рахманинова. Вот фрагмент из воспоминаний Натальи Александровны:

«Мы венчались на окраине Москвы 29 апреля 1902 года в церкви какого-то полка.Я ехала в карете в венчальном платье, дождь лил как из ведра;в церковь можно было войти, только пройдя длиннющие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. После венчания мы быстро переоделись, проехали прямо на вокзал и взяли билеты на Вену». Почему же потомственный дворянин Сергей Рахманинов венчался с девицей Наташей, дочерью статского советника,как Ромео и Джульетта, тайно в церквушке 6-го гренадерского Таврического полка? Романтика юности? Но ведь Наташе было уже 25 лет, а Сергею — 29! Дело в том, что влюбленные очень спешили: они боялись, что венчание и свадьба могут сорваться:ведь Наташа была двоюродной сестрой Сергея, а на брак родственников требовалось по тем временам личное разрешение государя-императора России. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя — и рискнули,несмотря на угрозу больших неприятностей. Значит, пылала факелом кровь, а любовь сжигала все страхи?!. Людмила Ростовцова, дальняя родственница Сергея Рахманинова, сестра уже известной читателю Верочки Скалон,писала полвека спустя: «Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает…» Сергей Васильевич «завизировал» эту характеристику его жены (хотя он не читал того письма:если Пушкин называл свою жену Натали, «чистейшей прелести чистейший образец»,то Рахманинов именовал свою Натали «добрый гений всей моей жизни». За 25 лет творчества в России (с 1891-го по 1971-й) Сергей Рахманинов написал более восьмидесяти романсов,а за последующие четверть века за границей (с 1917-го по 1943-й — год кончины) он не создал ни одного. Почему? Трудный вопрос.Из 80 романсов Рахманинова, собранных в трехтомном каталоге, шестьдесят шесть имеют точный адрес -посвящение кому-то. Только тринадцать романсов Рахманинов не имеют посвящения. И среди всех 80 романсов особняком стоит один-единственный, самый загадочный романс Рахманинова «Здесь хорошо»,посвященный таинственной и до сих пор не разгаданной «Н». Какие причины заставили Рахманинова намертво зашифровать адресата посвящения одного из самых светлых,самых весенних по настроению своих творений? Написан этот романс на стихи поэта Галины Галиной (настоящее имя ее — Глафира Адольфовна Эйнерлинг, 1873-1942). Читая посвящения на автографах романсов Рахманинова, невольно замечаешь, какие же разные и яркие женщины боготворили Сергея Васильевича Рахманинова — и как музыканта, композитора, и как человека. В тот судьбоносный для Рахманинова апрель 1902 года, чуть ли не в один и тот же день, с негромким,но завораживающим душу слушателя гимном любви «Здесь хорошо» возник, как будто по глубинному контрасту,романс «Пред иконой» — о трогательной, пылкой, сжигающей душу безответной любви прекрасной девушки,достойной поклонения. И здесь вышло по афоризму самого Рахманинова: «Красивая женщина — источник вечного вдохновения»: Невыразимая безысходность звучит в этих строках, особенно в двух последних:даже сам Христос Спаситель не в силах помочь несчастной девице, сгорающей, как свечечка, от неразделенной любви. Романс этот (на стихи Голенищева-Кутзова) Рахманинов посвятил Марине Ивановой (Маше) -служанке в семье Рахманиновых. Она была дочерью кухарки, служившей в имении Сатиных. Когда же Сергей Васильевич женился на Наташе Сатиной, Марина (Маша) перешла на службу к Рахманиновым. Она была способная, умная, много читала, посещала театры, концерты, хорошо знала имена и произведения лучших композиторов. Но выше всех на свете ставила Сергея Васильевича — преданности и любви ее к нему не было границ. Рахманинов сам души не чаял в Маше, но не более: ведь сердцу не прикажешь. Трагедию же ее любви к нему он осознавал, и доказательством этому служит романс «Пред иконой»,который он и посвятил Маше. Другому своему большому другу, очаровательной княжне Александре Ливен Рахманинов посвятил, написанный одновременно с романсом «Пред иконой» романс «Отрывок из Мюссе» (Альфред Мюссе — французский поэт (1810-1857). В апреле 1915 года Сергей Рахманинов написал «Вокализ» — чудеснейший романс без слов — и посвятил его несравненной Антонине Неждановой.

И после этого композитор умолк… Наступила жестокая депрессия, обострившаяся из-за кончины его дорогого старшего друга Сергея Ивановича Танеева. Почти полтора года Рахманинов не садился за рояль. Летом 1916 года он пишет Александру Гольденвейзеру: «У меня ужасное настроение.Тоска… Тоска! Дошел до той точки, когда ни с работой, ни с собой совладать уже не мог». И вдруг через несколько недель после этих горьких, мучительных признаний — взрыв творческой активности! С 12 сентября 1916 года всего лишь за две с половиной недели Сергей Васильевич создает цикл прелестнейших романсов с совершенно новым музыкальным содержанием. Теперь, в дождливые сентябрьские дни 1916 года в душе Рахманинова расцвел радостный май. И глаза Сергея Васильевича останавливаются на стихах Валерия Брюсова, звенящих восторженным поклонением женщине:

Ты — Женщина. И этим ты права, От века убрана короной звездною, Ты в наших безднах — образ божества! Мы для тебя влечем ярем железный, Тебе мы служим, тверди гор дробя, И молимся от века — на тебя!

Депрессии как не бывало! Какая же небесная сила наслала на Рахманинова эту очищающую, весеннюю, солнечную грозу?! А случилось вот что: во второй половине июня 1916 года Сергею Васильевичу в номер гостиницы «Россия»в Кисловодске посыльный доставил роскошнейший букет роз с приколотой к нему запиской от молодой певицы Нины Кошиц. И в музыкальной душе Рахманинова мгновенно зазвенел когда-то слышанный им голос ее — сопрано удивительно глубокого и свежего тембра, с легкостью и невыразимой красотой звучавший в широчайшем диапазоне. В памяти его мгновенно встали во всем великолепии два сольных концерта обворожительной, веселой, шаловливой певицы, на одном из которых она пела его, Рахманинова, романсы — под его же аккомпанемент! И для него «воскресли вновь и жизнь, и слезы, и… любовь»?! Сергей Рахманинов жгуче почувствовал, что его «руки тянутся к перу (композиторскому), перо — к бумаге!» Он понял: чтобы дать выход нахлынувшим мыслям и творческим помыслам, нужно немедленно уехать туда,где всегда легко и быстро пишется, — в Ивановку! И уже первого сентября из Ивановки летит очередное письмо к Нине Кошиц: «Много-ува-жаемая Нина Пав-лов-на!.. Или, милая Ниночка. Нинушка!» И далее в письме — развернутый план целого цикла концертов с Ниной Кошиц, и в них она (под его аккомпанемент!)будет петь специально для нее отобранные Сергеем Васильевичем романсы, а главное — те шесть романсов,которые он — для нее! — уже творит в порыве страстного вдохновения две с половиной недели.