XPOHOC

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ

ФОРУМ ХРОНОСА

НОВОСТИ ХРОНОСА

БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

ЭТНОНИМЫ

РЕЛИГИИ МИРА

СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Родственные проекты:

РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПРАВИТЕЛИ МИРА

ВОЙНА 1812 ГОДА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

СЛАВЯНСТВО

ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ

АПСУАРА

РУССКОЕ ПОЛЕ

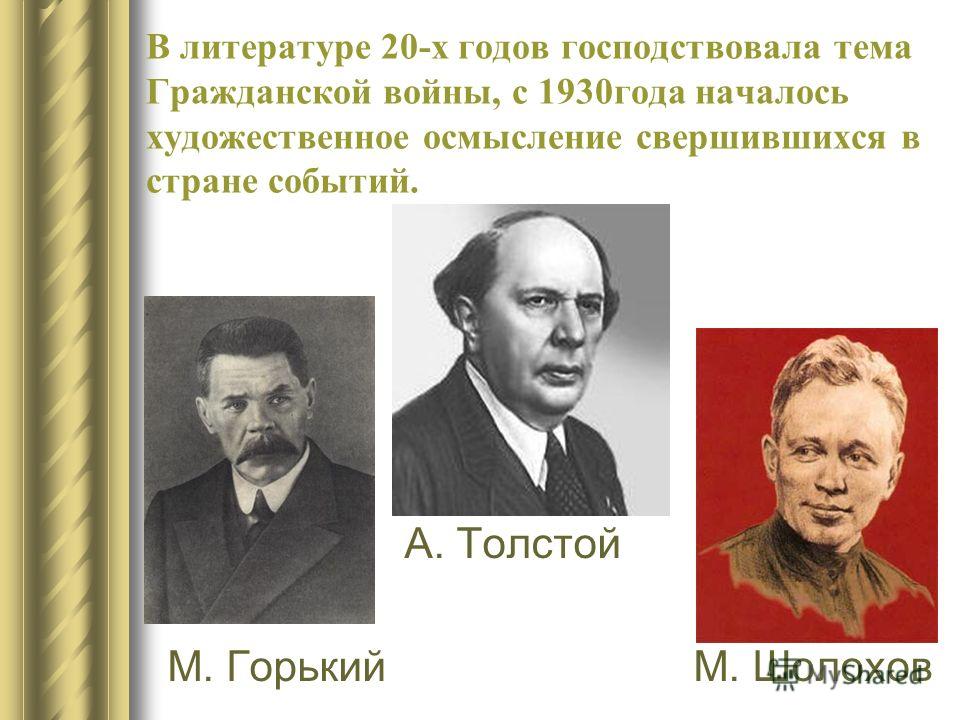

Максим Горький

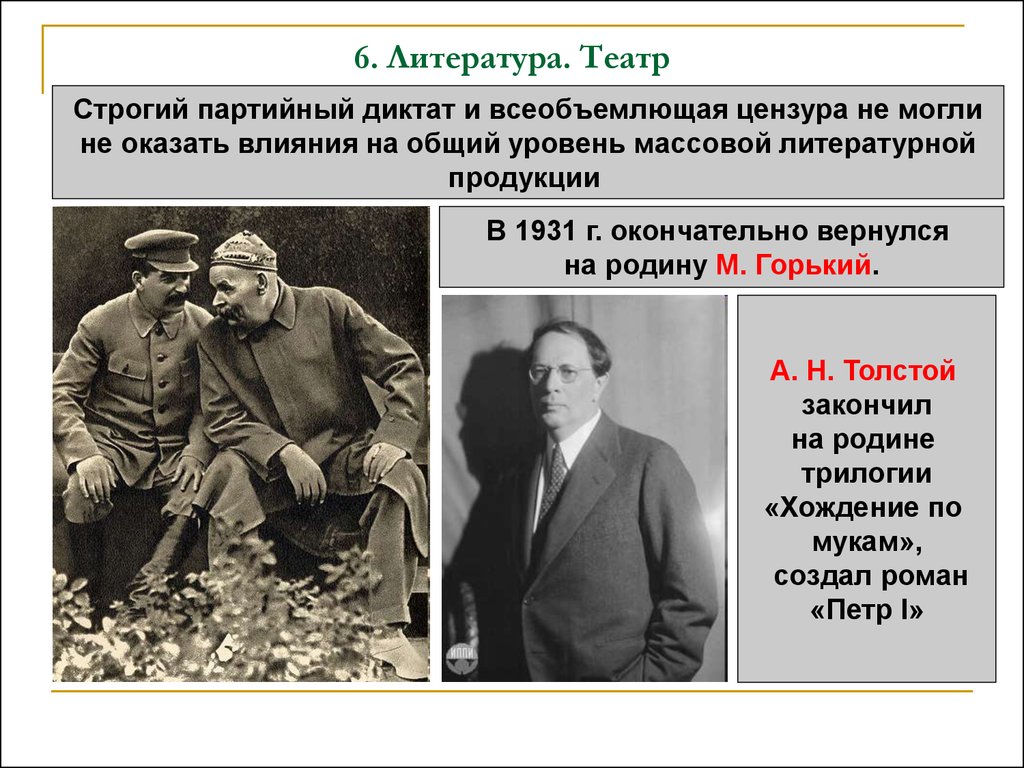

Максим Горький в бронзе.

Горький в 1930-е годы XX века

Для развития молодой советской литературы огромное значение имел творческий

опыт Алексея Максимовича Горького.

Октябрьская революция дала Горькому возможность по-новому осуществить ряд

старых замыслов. В 1922—1923 гг. написаны «Мои университеты» — третья книга

автобиографической трилогии. В 1925 г. появился роман «Дело Артамоновых». С 1925

г. Горький начал работать над «Жизнью Клима Самгина».

В «Деле Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина» развернута, по выражению А. В.

Луначарского, «движущаяся панорама десятилетий». Интерес Горького-художника к

прошлому был обусловлен актуальными, современными задачами. Его эпопеи являлись

художественным доказательством исторической необходимости совершившейся

революции; они показывали истоки революции и весь процесс ее вызревания в недрах

народной жизни. В «Деле Артамоновых» дана история трех поколений буржуазной

семьи. Старший из Артамоновых — Илья — представитель ранней формации русских

капиталистов-первонакопителей; его деятельности присущ подлинный творческий

размах. Но уже второе поколение артамоновского рода обнаруживает признаки

деградации, неспособность направлять движение жизни, бессилие перед ее

неумолимым ходом, несущим гибель артамоновскому классу.

Особенная монументальность и широта отличают четырехтомную эпопею «Жизнь

Клима Самгина», имеющую подзаголовок «Сорок лет». «В «Самгине» я хотел бы

рассказать — по возможности — обо всем, что пережито в нашей стране за сорок

лет», — пояснял Горький свой замысел. Нижегородская ярмарка, катастрофа на

Ходынке в 1896 г., «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., похороны Баумана,

декабрьское восстание в Москве — все эти исторические события, воссозданные в

романе, становятся его вехами и сюжетными кульминациями. «Сорок лет» — это и

сорок лет русской истории и срок жизни Клима Самгина, днем рождения которого

открывается книга и днем смерти которого она должна была закончиться (писатель

не успел завершить четвертый том романа; последние эпизоды остались в черновых

набросках): Заурядный буржуазный интеллигент Клим Самгин, «интеллигент средней

стоимости», как его назвал Горький, выступает носителем претензий буржуазной

интеллигенции на руководящее место в общественной жизни. Горький развенчивает

эти претензии, развертывая перед читателем поток сознания Самгина — сознания,

раздробленного и аморфного, бессильного справиться с обилием впечатлений,

поступающих в него из внешнего мира, освоить, связать и подчинить их себе.

Самгин чувствует себя атакованным бурно развивающейся революционной

действительностью, органически враждебной ему. Он вынужден видеть, слышать и

обдумывать то, чего не хотел бы ни видеть, ни слышать, ни воспринимать.

Постоянно обороняясь от натиска жизни, он тяготеет к успокоительной иллюзии и

возводит свои иллюзорные настроения в принцип. Но каждый раз действительность

безжалостно разрушает иллюзию и Самгин переживает тяжелые минуты столкновения с

объективной правдой. Так Горький соединил историческую панораму с внутренним

саморазоблачением героя, данным в тонах «скрытой сатиры».

Обширная тематика послеоктябрьского творчества Горького связана с жанрами

автобиографии, воспоминаний, литературного портрета. К «Моим университетам»

примыкают автобиографические рассказы 1922—1923 гг. («Сторож», «Время.

Короленко», «О вреде философии», «О первой любви»). В 1924 г. появилась книга

рассказов «Заметки из дневника», основанная на материалах мемуарного характера.

Позднее написаны статьи «О том, как я учился писать» и «Беседы о ремесле», в

которых проблемы литературной профессии раскрываются писателем на примерах

собственной творческой биографии. Основную тему его автобиографических

произведений выражают записанные им слова В. Г. Короленко: «Я иногда думаю, что

нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси». В

автобиографических рассказах 20-х годов и «Моих университетах» главными

становятся темы: народ и культура, народ и интеллигенция. Горький особенно

бережно и внимательно стремится запечатлеть и тем самым сохранить для будущих

поколений светлые образы представителей передовой русской интеллигенции —

носительницы прогрессивной культуры. Именно в этот период творчества рождается

как самостоятельный жанр горьковский литературный портрет. Обладая феноменальной

художественной памятью, которая хранила неисчерпаемые запасы наблюдений, Горький

создал литературные портреты В. И. Ленина, Льва Толстого, Короленко, Блока, Л.

Андреева, Каренина, Гарина-Михайловского и многих других. Портрет у Горького

строится фрагментарно, лепится, как мозаика, из отдельных черт, штрихов,

подробностей; облик изображаемого человека встает из этих, казалось бы, мелких

деталей и черт в его непосредственной ощутимости, вызывая впечатление, что

читатель знаком с этим человеком лично. Создавая портрет Ленина, Горький

воспроизводит множество его личных особенностей, повседневных привычек, которые

передают исключительную человечность Ленина, простоту, отсутствие непреодолимой

преграды между ним и любым другим человеком. «Живой у Вас Ильич», — писала Н. К.

Крупская Горькому. В замечательном очерке о Льве Толстом Горький композиционно

так располагает свои наблюдения, чтобы их контрастное сопоставление и

столкновение обрисовало облик «самого сложного человека среди всех крупнейших

людей XIX столетия» в разнообразных и противоречивых сторонах и гранях, чтобы

перед читателем встал «человек-оркестр», как называл Толстого Горький.

Поздняя горьковская драматургия отличается большой глубиной изображения

человеческого характера. Особенно показательны в этом смысле пьесы «Егор Булычев

и другие» (1932 г.) и «Васса Железнова» (1935 г., второй вариант) с необычайно

сложными и многосторонними, не поддающимися однолинейным определениям

характерами главных героев. Характеров такого диапазона и масштаба, столь

объемных и крупных, Горький в своей прежней драматургии не создавал.

Деятельность Горького в советское время была крайне разнообразной. Он

выступал и как очеркист (цикл «По Союзу Советов», основанный на впечатлениях от

поездки по СССР в 1928—1929 гг.), и как неутомимый публицист и

памфлетист-сатирик, как литературный критик, редактор произведений начинающих

авторов, организатор культурных сил страны. По инициативе Горького были

организованы такие издания, как «Всемирная литература», «Библиотека поэта»,

«История молодого человека XIX столетия», «История гражданской войны в СССР»,

«Жизнь замечательных людей». Во всех своих выступлениях Горький подчеркивал

значение культурной традиции. Это было тем более важно, что нигилистические

наскоки на классическое наследие прошлого были нередким явлением в первые годы

строительства новой, советской культуры.

Цитируется по изд.: Всемирная история. Том IX. М., 1962, с. 554-558.

Вернуться на главную страницу Максима Горького

Компилятивность самого материала обусловлена тем, что, в сущности, он представляет собой шпаргалку филологов. Здесь собраны готовые заезженные суждения, раскрывающие становление литературного процесса в самые сложные годы восстановления общественной жизни в новых, резко политизированных условиях, при господствующей доктрине «партийности в литературе». Речь пойдет о советской литературе 20-30 годов прошлого столетия.

Присмотреться к этому процессу будет полезно, поскольку его отголосками нынче пользуются с той же местечковой непосредственностью, будто до них ничего не росло.

Идеологические парадигмы тоже сменились, но, если в начале советской власти было пусть зачастую иллюзорное оправдание творческого расцвета прорывом к «социальной справедливости», в наше время идет намеренное извращение справедливости всего сущего, когда справедливость осуществляется не в отношении «широких народных масс», а в отношении марионеток из уголовного местечкового быдла.

Вопросов к нынешним филологам накопилось очень много. Например, как это много лет мог побеждать в «Русском Букере» и «Большой книге» известный компилятор «Миса Сыскмн» (с. сами знаете чье), представлявший Швейцарию, наиболее известный офшор с начала прошлого века, в качестве Земли Обетованной — в сопоставлении с Россией.

Как вообще стало возможным, что мы до сих пор не имеем в области профессионального и общественного обсуждения литературного процесса ничего достойного, кроме дешевой и отвратительной местечковой самодеятельности?..

Мне лично интересно, как потом сами-то собираются сдавать экзамен по литературе наших лет, если уж какое толькуо срамное убожество не признали в качестве «писателей»?..

Но, наверно, они все ждут пока мы все помрем, то бишь заткнемся… а вот они, напротив, покажут удивительное «время дожития», всех пережив. А это концлагерная установка, поэтому и нынешнюю литературу я для себя обозначаю в качестве «концлагерной».

Но, вернемся к началу ХХ века, рассмотрев, как почти уничтоженное общество пытается восстановить нормальный литературный процесс. Итак, перед нами такая расхожая шпаргалка филологов, которые сами-то книжек не читают, а экзамен сдавать надо. По этому случаю мы постараемся снабдить шпору картинками, такими же шпаргалочными. Типа «тоже стараемся». Вдруг кому-то для сдачи ЕГЭ пригодится?..

Это последняя переработка шпаргалки для современного «филолога-патриота», потом будет шпаргалка «филолога-либерала».

* * *

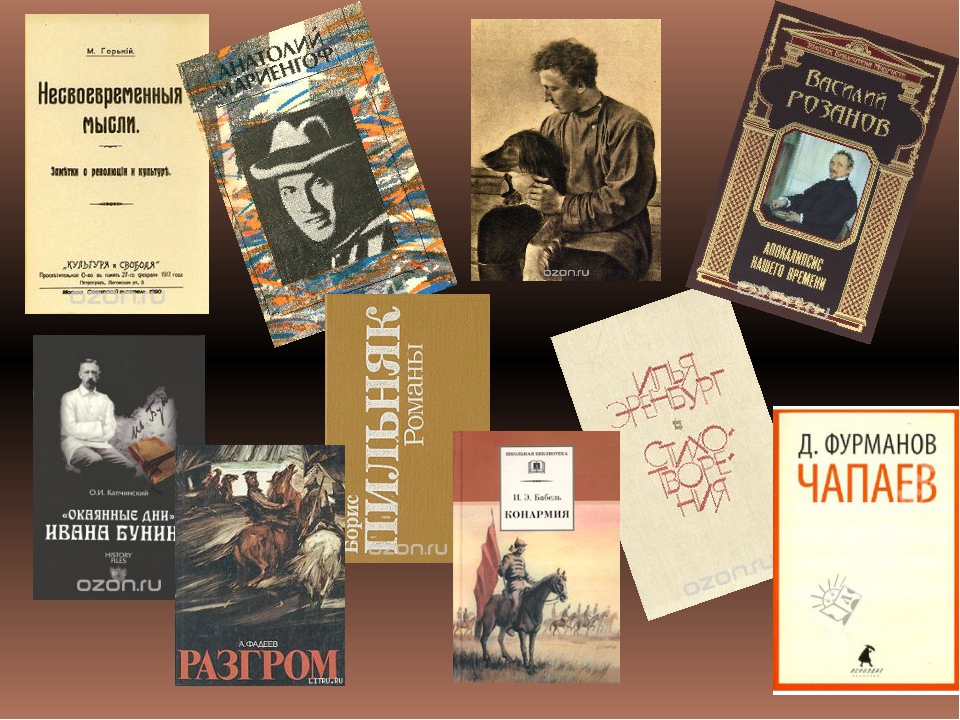

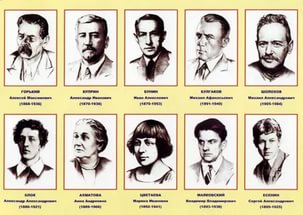

На стороне победившего пролетариата выступил Максим Горький. Темам современности посвятил свои последние сборники стихов глава русского символизма В. Брюсов: «Последние мечты» (1920 г.) «В такие дни» (1921 г.), «Миг» (1922 г.), «Дали» (1922 г.), «Меа» («Спеши!», 1924 г.). Крупнейший поэт XX в. А. Блок в поэме «Двенадцать» (1918 г.) запечатлел «державный шаг» революции. Новый строй пропагандировал один из зачинателей советской литературы — Демьян Бедный, автор агитационной стихотворной повести «Про землю, про волю, про рабочую долю».

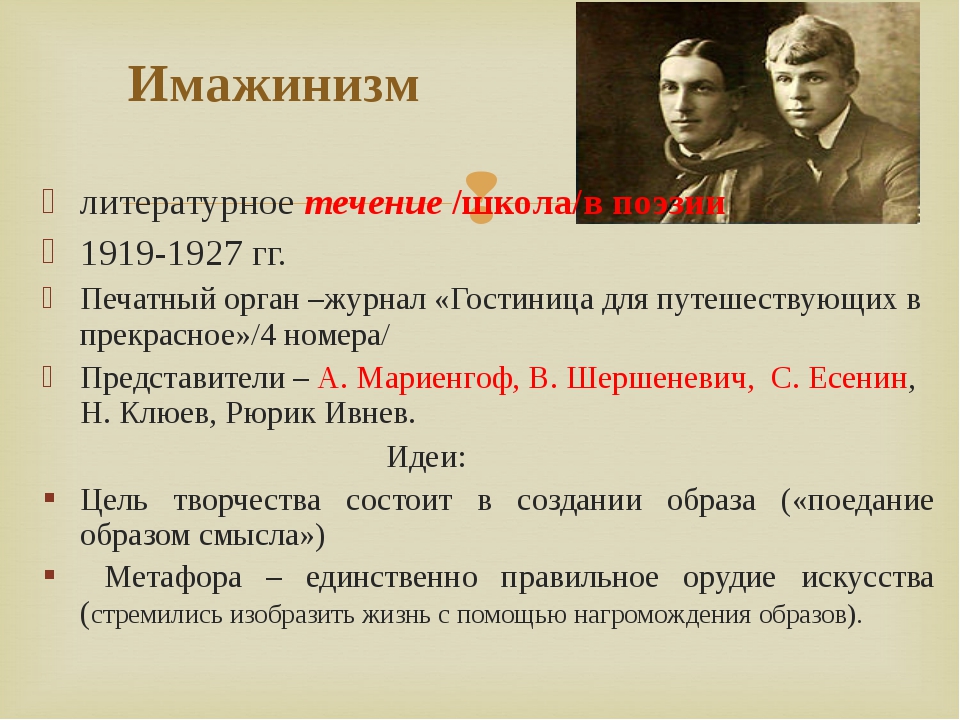

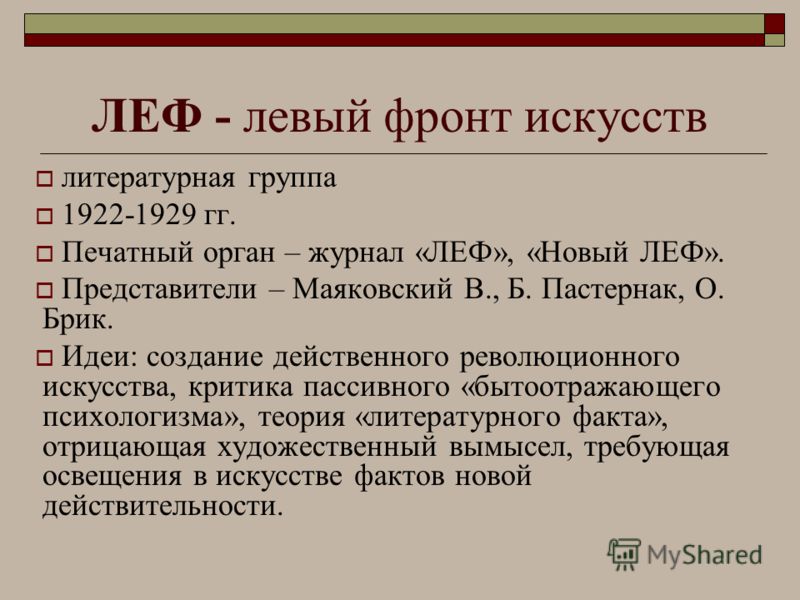

Видной литературной группой, пришедшей из «старого мира» и заявившей устами своих вождей о принятии революции, был футуризм (Н. Асеев, Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский, В. Хлебников), трибуной которого в 1918—1919 гг. стала газета Народного комиссариата просвещения «Искусство коммуны». Футуризму было свойственно отрицательное отношение к классическому наследию прошлого, попытки с помощью формалистических экспериментов передать «звучаль» революции, абстрактный космизм.

В Москве и Петрограде возникли многочисленные литературные кафе, где читали стихи и спорили о будущем литературы: кафе «Стойло Пегаса», «Красный петух», «Домино». На какое-то время печатное слово было заслонено словом устным.

В 1920 г. в письме Центрального Комитета Коммунистической партии «О пролеткультах» были «вскрыты их философские и эстетические ошибки». В том же году из московского Пролеткульта вышла группа писателей, основавшая литературную группу «Кузница» (В. Александровский, В. Казин, М. Герасимов, С. Родов, Н. Ляшко, Ф. Гладков, В. Бахметьев и др.). В их творчестве воспевались мировая революция, вселенская любовь, механизированный коллективизм, завод и т. д.

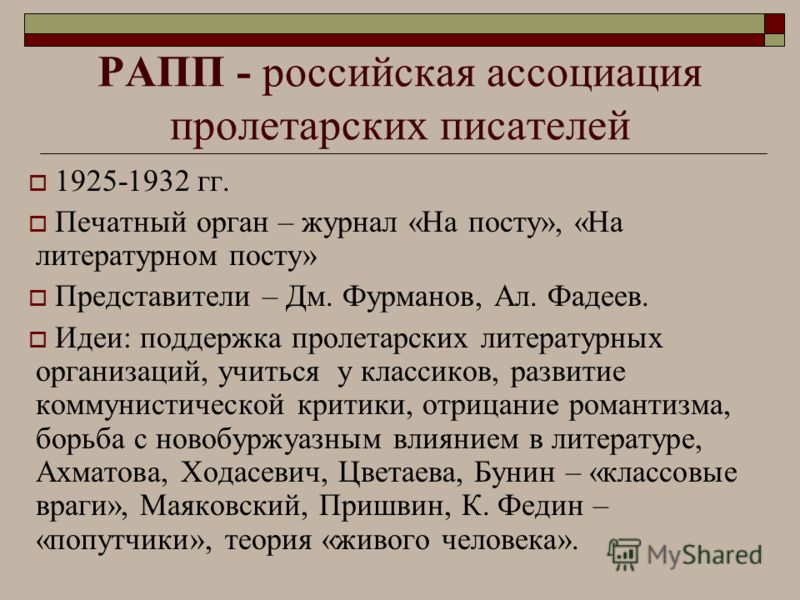

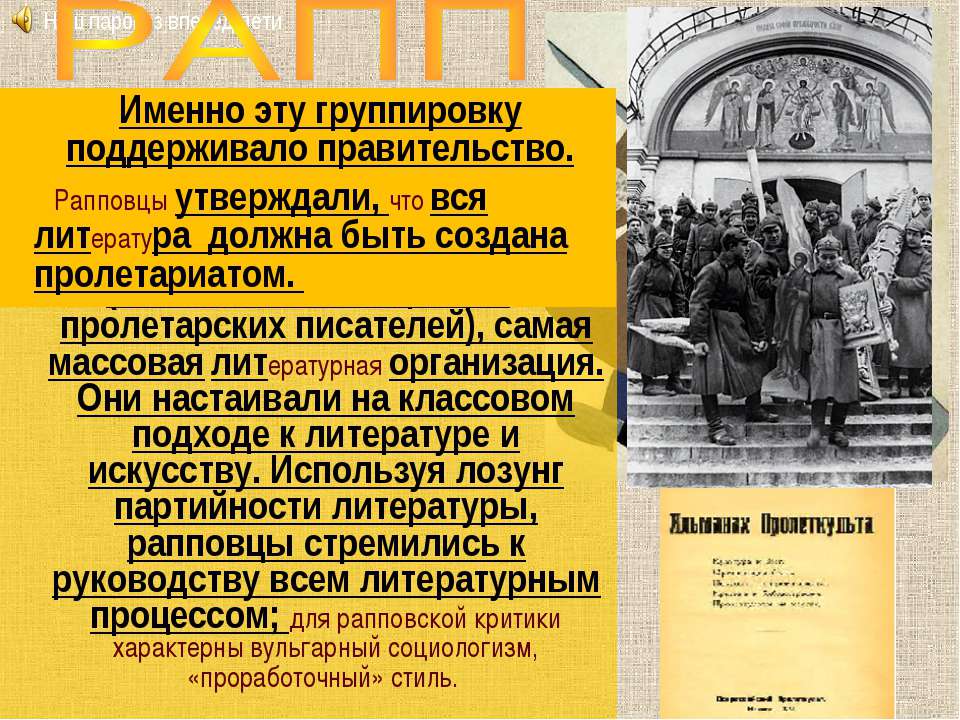

Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), созданная в январе 1925 г., стала требовать незамедлительного признания «принципа гегемонии пролетарской литературы».

I Всесоюзный съезд советских писателей (август 1934 г.) провозгласил идейное и методологическое единство советской литературы. Съезд определил социалистический реализм как «правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии», ставящее своей целью «идейную переделку и воспитание трудящихся в духе социализма».

Огромное влияние на советскую литературу оказал общий подъем, который охватил страну в годы индустриализации, коллективизации и первых пятилеток.

Поэзия 20-х гг.

В январе 1918 г. Александр Блок откликнулся на пролетарскую революцию поэмой «Двенадцать». Образность поэмы соединяет возвышенную символику и пеструю повседневность. «Державный шаг» пролетарских отрядов сливается здесь с порывами ледяного ветра, разгулом стихии. Одновременно А. Блок создал другое значительное произведение — «Скифы», изображающее противостояние двух миров — старой Европы и новой России, за которой поднимается пробуждающаяся Азия.

Значительную роль в эти годы играли поэты, связанные с течением футуризма. Велимир Хлебников, стремившийся проникнуть в истоки народного языка и показавшии неизвестные ранее возможности поэтической речи, писал восторженные гимны о победе народа (поэма «Ночь перед Советами»), видя в ней, впрочем, лишь стихийное «разинское» начало и грядущий анархический «Людомир».

20-х гг. выдвинулись Семен Кирсанов и Николай Тихонов, баллады и лирика последнего (сборники «Орда», 1921 г.; «Брага», 1923 г.) утверждали мужественно-романтическое направление. Героика гражданской войны сделалась ведущим мотивом творчества Михаила Светлова и Михаила Голодного. Романтика труда — основная тема лирики поэта-рабочего Василия Казина.

В конце 20-х гг. Багрицкий входил в группу конструктивистов, которую возглавил Илья Сельвинский, создавший произведения большой и своеобразной поэтической силы (поэмы «Пушторг», 1927 г.; «Улялаевщина», 1928 г.; ряд стихотворений). К конструктивистам также примкнули Николай Ушаков и Владимир Луговской.

Поистине всенародную известность завоевал Владимир Маяковский. Начав свой путь в русле футуризма, В. Маяковский под влиянием революции пережил глубокий перелом. В отличие от Блока он смог не только «слушать революцию», но и «делать революцию».

Начиная с «Левого марша» (1918 г.), он создает ряд крупных произведений, в которых с большой полнотой и силой рассказывает «о времени и о себе».

Поэт всегда говорит именно «о времени и о себе»; во многих его произведениях целостно, необедненно выражается революционная эпоха в ее грандиозности и сложных противоречиях и живая личность поэта.

Творчество С. Есенина представляет собой лирическую исповедь, где с обнаженной искренностью выражены трагические противоречия, фокусом которых стала душа поэта.

Поэзия Есенина — это песнь о крестьянской Руси, слитой с природой, полной «неизречимой животности», о человеке, соединившем в характере разбойную удаль с терпением и кротостью. Деревенские «видения» обретают особенную яркость и силу потому, что переплавляются в словесное золото вдали от крестьянской рязанщины, среди шумного, враждебного города, многократно предаваемого поэтом анафеме и одновременно притягивающего его к себе. В пафосных, отвлеченно-романтических стихах Есенин приветствует Октябрь («Небесный барабанщик»), но и революция воспринимается им как приход крестьянского Спаса, богоборческие мотивы оборачиваются прославлением деревенской идиллии («Инония»).

Неизбежное, по мысли Есенина, столкновение города и деревни приобретает характер глубоко личной драмы «Железным врагом», беспощадным поездом на чугунных лапах, побеждающим сельского «красногривого жеребенка», представляется ему новая, индустриальная Россия. Одиночество и неуютность в чуждом мире переданы в «Москве кабацкой», в условно исторической поэме «Пугачев» (1921 г.). Поэзией утрат пронизан лирический цикл («Пускай ты выпита другим», «Годы молодые с забубённой славой»), к которому примыкают напевно-цветистые «Персидские мотивы» (1925 г.). Крупнейшим достижением Есенина явились стихотворения «Возвращение на родину», «Русь советская», поэма «Анна Снегина» (1925 г.), свидетельствовавшие о его напряженном стремлении понять новую действительность.

Максим Горький

В «Деле Артамоновых» дана история трех поколений буржуазной семьи. Старший из Артамоновых — Илья — представитель ранней формации русских капиталистов-первонакопителей; его деятельности присущ подлинный творческий размах. Но уже второе поколение артамоновского рода обнаруживает признаки деградации, неспособность направлять движение жизни, бессилие перед ее неумолимым ходом, несущим гибель артамоновскому классу.

Монументальность и широта отличают четырехтомную эпопею «Жизнь Клима Самгина», имеющую подзаголовок «Сорок лет». «В «Самгине» я хотел бы рассказать — по возможности — обо всем, что пережито в нашей стране за сорок лет», — пояснял Горький свой замысел. Нижегородская ярмарка, катастрофа на Ордынке в 1896 г., «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., похороны Баумана, декабрьское восстание в Москве — все эти исторические события, воссозданные в романе, становятся его вехами и сюжетными кульминациями. «Сорок лет» — это и сорок лет русской истории и срок жизни Клима Самгина, днем рождения которого открывается книга и днем смерти которого она должна была закончиться (писатель не успел завершить четвертый том романа: последние эпизоды остались в черновых набросках).

Обширная тематика послеоктябрьского творчества Горького связана с жанрами автобиографии, воспоминаний, литературного портрета. К «Моим университетам» примыкают автобиографические рассказы 1922—1923 гг. («Сторож», «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви»). В 1924 г. появилась книга рассказов «Заметки из дневника», основанная на материалах мемуарного характера. Позднее написаны статьи «О том, как я учился писать» и «Беседы о ремесле», в которых проблемы литературной профессии раскрываются писателем на примерах собственной творческой биографии. Основную тему его автобиографических произведений выражают записанные им слова В. Г. Короленко: «Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси».

В автобиографических рассказах 20-х гг. и «Моих университетах» главными становятся темы: народ и культура, народ и интеллигенция. Горький особенно бережно и внимательно стремится запечатлеть и тем самым сохранить для будущих поколений образы представителей передовой русской интеллигенции — носительницы прогрессивной культуры.

Именно в этот период творчества рождается как самостоятельный жанр горьковский литературный портрет. Обладая феноменальной художественной памятью, которая хранила неисчерпаемые запасы наблюдений, Горький создал литературные портреты В. И. Ленина, Льва Толстого, Короленко, Блока, Л. Андреева, Каренина, Гарина-Михайловского и многих других. Портрет у Горького строится фрагментарно, лепится, как мозаика, из отдельных черт, штрихов, подробностей, в его непосредственной ощутимости, вызывая впечатление, что читатель знаком с этим человеком лично. Создавая портрет Ленина, Горький воспроизводит множество его личных особенностей, повседневных привычек, которые передают «исключительную человечность Ленина, простоту, отсутствие непреодолимой преграды между ним и любым другим человеком».

«Живой у Вас Ильич», — писала Н. Крупская Горькому. В очерке о Льве Толстом Горький композиционно так располагает свои наблюдения, чтобы их контрастное сопоставление и столкновение обрисовало облик «самого сложного человека среди всех крупнейших людей XIX столетия» в разнообразных и противоречивых сторонах и гранях, чтобы перед читателем встал «человек-оркестр», как называл Толстого Горький.

Поздняя горьковская драматургия отличается большой глубиной изображения человеческого характера. Особенно показательны в этом смысле пьесы «Егор Булычев и другие» (1932 г.) и «Васса Железнова» (1935 г., второй вариант) с необычайно сложными и многосторонними, не поддающимися однолинейным определениям характерами главных героев. Характеров такого диапазона и масштаба, столь объемных и крупных, Горький в своей прежней драматургии не создавал.

Деятельность Горького в советское время была крайне разнообразной. Он выступал и как очеркист (цикл «По Союзу Советов», основанный на впечатлениях от поездки по СССР в 1928—1929 гг.), и как публицист и памфлетист-сатирик, как литературный критик, редактор произведений начинающих авторов, организатор культурных сил страны. По инициативе Горького были организованы такие издания, как «Всемирная литература», «Библиотека поэта», «История молодого человека XIX столетия», «История гражданской войны в СССР», «Жизнь замечательных людей».

Многообразие стилей прозы 20-х гг.

А. Малышкин («Падение Дайра», 1921 г.), А. Веселый («Реки огненные», 1923 г.) создают эмоциональные картины, где на первом плане почти обезличенная масса. Идеи мировой революции, обретая художественное воплощение, проникают во все поры произведения.

Только позднее появляются произведения, в которых показаны революционное преображение массы, ведомой вожаком («Железный поток» А. Серафимовича, 1924 г.), сознательная пролетарская дисциплина, формирующая героев гражданской войны («Чапаев» Д. Фурманова, 1923 г.), и психологически углубленные образы людей из народа.

Отличительной чертой творчества А. Неверова было стремление понять глубинные сдвиги в характерах, склонностях, самой природе людей, менявшихся и перерождавшихся у него на глазах. Главная тема его произведений — это сохранение и рост лучших качеств человеческой души в жестоких испытаниях разрухи, голода, войны. Его повесть «Ташкент — город хлебный» (1923 г.) проникнута гуманизмом, который не звучит простым сочувствием или бессильными жалобами на жестокость времени, но активно растет, изменяется, приспосабливается к новым условиям и непреднамеренно, как бы сам собой, снова рождается в каждом эпизоде.

Значительным литературным центром, объединившим талантливых советских писателей (безотносительно к их групповой принадлежности), был созданный в 1921 г. по инициативе В. И. Ленина литературно-художественный и общественно-политический журнал «Красная новь» под редакцией критика А. Воронского. В журнале широко печатались произведения М. Горького, Д. Фурманова, а также других крупных писателей и литературной молодежи.

Видную роль в литературной жизни 20-х гг. играла группа молодых писателей «Серапионовы братья» (название взято у немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана), в которую входили Л. Лунц, К. Федин, Вс. Иванов, М. Зощенко, Н. Никитин, В. Каверин, Н. Тихонов, М. Слонимский и др. Теоретик ее Л. Лунц в своих выступлениях выдвигал принцип аполитичности искусства. Однако художественное творчество «Серапионовых братьев» свидетельствовало об их активном, утверждающем отношении к революции. Живое, трагически-жизненное содержание раскрывается в «Партизанских повестях» Вс. Иванова, где гибнут целые села, поднявшиеся на Колчака, где движутся железные чудовища и навстречу им масса крестьянской конницы («на пятнадцать верст лошадиный храп»), а кровь течет так щедро, как течет вода, как «текут ночи», «текут избы». С былинной силой и символической обобщенностью передает Вс. Иванов партизанскую стихию, мощь крестьянского войска.

Застойный быт российской провинции, фантасмагорический мир чудаков и скудоумных обывателей изображают первые рассказы К. Федина, выдержанные в манере сказа, в резком пересечении трагического и смешного (сборник «Пустырь», 1923 г.; «Наровчатская хроника», 1925 г.).

Усложненностью синтаксиса, стиля, построения отмечен первый роман К. Федина «Города и годы» (1924 г.), в котором дана широкая панорама революции и полярно противопоставлены безвольный, мятущийся интеллигент Андрей Старцев и коммунист Курт Ван. Формальные компоненты романа (причудливая композиция, хронологические сдвиги, многоплановость, перебивка спокойного течения событий сатирическими антивоенными или патетико-романтическими отступлениями, сочетание динамичной интриги с психологическим проникновением в характер героев) подчинены по замыслу автора передаче вихревого полета революции, уничтожающей все преграды на своем пути. Проблема искусства и революции стоит в центре второго романа К. Федина — «Братья» (1928 г.), также отличающегося формальными поисками.

В юмористических новеллах М. Зощенко в литературу вторгается пестрый и ломаный язык городского мещанства. Обратившись к психологии обывателя, писатель постепенно распространяет ее и на собственные лирические отступления, предисловия, автобиографические заметки, рассуждения о литературе. Все это придает творчеству Зощенко цельность, позволяет под видом беззаботной юмористики, анекдотцев, копания в «мелкостях» призывать к бережному и любовному отношению к «маленькому» человеку, обнаруживать подчас подлинную трагедийность в изображении как будто бы мелкой, будничной и шутейной судьбы.

Как крупный мастер выступил уже в своих ранних произведениях Л. Леонов («Бурыга», «Петушихинский пролом», «Тутамур», 1922 г.; первая часть романа «Барсуки», 1925 г.). Начав с описания густой, неподвижной крестьянской жизни и городского «зарядья», он затем от словесной вязи, ярко-лубочного и условного изображения «мужика» переходит в «Барсуках» к реалистической трактовке жгучих проблем революции. Теме «лишних людей» в революции посвящен его роман «Вор» (1927 г.). Глубокий психологический анализ образа Митьки Вешкина, воспринявшего Октябрь как национальную общеклассовую революцию, не нашедшего своего места в жизни и наконец опустившегося в «блатное» царство, сопровождается изображением в мрачных красках всякого рода забитости и отверженности, вопиющей нищеты, житейских уродств. Вскоре этот «всечеловеческий» гуманизм сменяется у Леонова безоговорочным принятием советской действительности. В романе «Соть» (1930 г.), открывающем новый этап в творчестве писателя, Леонов обращается к воспеванию суровой героики борьбы «чернорабочих» первой пятилетки против защитников вековой «тишины».

По пути быстрого сближения с советской действительностью, принятия ее идеалов развивалось творчество А. Толстого, создавшего цикл произведений, посвященных разоблачению эмиграции: «Ибикус или похождения Невзорова», «Черное золото», «Рукопись, найденная под кроватью» и др. Разрабатывая жанр советского детектива («Приключения на волжском пароходе»), соединенного с фантастикой («Гиперболоид инженера Гарина»), он резкими штрихами намечает характеры, использует стремительную, напряженную интригу, мелодраматические эффекты. Элементы пессимизма, стихийно-романтическое восприятие революции сказались в повестях «Голубые города» (1925 г.) и «Гадюка» (1927 г.). Расцвет творчества А. Толстого связан с его более поздними произведениями — историческим романом «Петр I» (первая книга написана в 1929 г.) и трилогией «Хождение по мукам» (в 1919 г. вышла ее первая часть — «Сестры»).

Среди различных стилей советской литературы 20-х гг. выделяется творчество романтика-фантаста А. Грина. В повести «Алые паруса» (1921 г.), романе «Бегущая по волнам» (1926 г.) и в многочисленных рассказах А. Грин, единственный в своем роде писатель, поэтически преображает действительность, разгадывает «кружева тайн в образе повседневности».

Постепенно на смену темам о гражданской войне приходят сюжеты труда в городе и деревне. Пионерами индустриальной темы выступают Ф. Гладков (роман «Цемент», 1925 г.) и Н. Ляшко (повесть «Доменная печь», 1926 г.). Процессы, происходящие в новой деревне, отображают вслед за книгами А. Неверова «Виринея» Л. Сейфуллиной (1924 г.), первый том «Брусков» Ф. Панферова (1928 г.), «Лапти» П. Замойского (1929 г.).

Одно из произведений этого времени — «Зависть» Ю. Олеши (1927 г.) ставит проблему гармоничного человека, противопоставляя «спецу» и «индустриалу» Бабичеву, строящему гигантский сосисочный комбинат, безвольного мечтателя Николая Кавалерова, одаренного способностью хдожественно воспринимать мир, но бессильного что-либо в нем переделать.

Советская литература 20-х гг. чутко отражала противоречия современности. Новый быт вызвал поначалу у ряда писателей недоверие в связи с временным оживлением буржуазных элементов города и деревни («Отступник» В. Лидина, «Трансвааль» К. Федина). Другие писатели, внимательные к проблемам морали, в заостренной полемической форме выступали против крайностей, несерьезного подхода части молодежи к любви и семье. Повесть Л. Гумилевского «Собачий переулок» (1927 г.), С. Малашкина «Луна с правой стороны» (1927 г.), рассказ П. Романова «Без черемухи» породили острые дискуссии в комсомольских ячейках, в печати.

В конце 20-х гг. для ведущих советских прозаиков стал характерен переход от «внешней» изобразительности к подробному психологическому анализу, к развитию тех традиций классики, которые до сей поры были на втором плане.

В 30-е гг. у Фадеева возникает замысел другого романа — «Последний из Удэге», над которым он не прекращает работать вплоть до конца жизни, считая этот роман своим главным творческим делом. «Последний из Удэге» должен был стать широким историко-философским синтезом. Излагая события гражданской войны на Дальнем Востоке, Фадеев намеревался на примере племени удэге дать картину развития человечества от первобытного коммунизма до будущего коммунистического общества. Роман остался незаконченным; были написаны первые две части, в которых общий замысел воплотился не полностью.

Революционная драма

Значительный вклад в драматургию 20-х гг. внесло творчество К. Тренева, писавшего и народные трагедии («Пугачевщина»), и сатирические комедии («Жена»), и героико-революционные драмы («Любовь Яровая», 1926 г.). В образах Любови Яровой, Кошкина, Шванди с яркостью переданы утверждение революции и героизм нового человека, рожденного в бурях гражданской войны. Картины революции, изображение ее активных участников, выходцев из народа, и размежевание старой интеллигенции показаны в пьесе Б. А. Лавренева «Разлом» (1927 г.).

Особое значение для развития советского театра имела в это время драматургия Маяковского, смелая, новаторская, построенная на свободном использовании самых разных художественных средств — от реалистических зарисовок быта до фантастических символов и монтажа. В таких произведениях, как «Мистерия-буфф», «Баня», «Клоп», Маяковский выступал одновременно как сатирик, лирик и политический пропагандист. Здесь действуют рядом отсталые представители мещанства, бюрократы (Присыпкин), люди коммунистического завтра («фосфорическая женщина») и повсюду слышится голос самого автора. Драматургические опыты Маяковского, близкие по своему новаторскому строю драмам Бертольда Брехта, оказали влияние на последующее развитие в европейском театре особой многоплановой «драмы XX века».

Проза 30-х гг.

Вместе с тем сказалось отрицательное воздействие культа личности Сталина. Ряд талантливых писателей — М. Кольцов, В. Киршон, И. Бабель и др. — стали жертвами необоснованных репрессий. Обстановка культа личности сковывала творчество многих писателей. Тем не менее советская литература добилась значительных успехов.

А. Толстой заканчивает в это время трилогию «Хождение по мукам», повествующую о судьбе интеллигенции в революции. Строя многоплановое повествование, вводя много новых действующих лиц, и прежде всего В. И. Ленина, А. Толстой стремится показать те особенные пути, которыми его герои подходят к осознанию своей внутренней причастности к свершающимся событиям. Для большевика Телегина вихрь революции — родная стихия. Не сразу и не просто находят себя в новой жизни Катя и Даша. Самая трудная судьба у Рощина. Расширяя возможности реалистического эпоса как в плане охвата жизни, так и в плане психологического раскрытия личности, А. Толстой придал «Хождению по мукам» многокрасочность и тематическое богатство. Во второй и третьей частях трилогии встречаются представители почти всех слоев тогдашней России — от рабочих (большевик Иван Гора) до утонченных столичных декадентов.

Глубочайшие сдвиги, происходившие в деревне, вдохновили Ф. Панферова на создание четырехтомной эпопеи «Бруски» (1928—1937 гг.).

В исторической тематике большое место занимают моменты бурных народных выступлений (первая часть романа «Емельян Пугачев» Вяч. Шишкова, «Гулящие люди» А. Чапыгина), но еще больше выдвигается проблема соотношения выдающейся личности и исторического потока. О. Форш пишет трилогию «Радищев» (1934 — 1939 гг.), Ю. Тынянов — роман «Пушкин» (1936 г.), В. Ян — роман «Чингизхан» (1939 г.). А. Толстой в течение всего десятилетия работает над романом «Петр I». Историческую правоту Петра он объясняет тем, что направление его деятельности совпало с объективным ходом развития истории и было поддержано лучшими представителями народа.

К выдающимся произведениям эпического жанра относится «Угрюм-река» Вяч. Шишкова, рисующая революционное развитие Сибири в начале XX в.

Проза 30-х гг. (преимущественно первой половины) испытала на себе сильнейшее влияние очерка. Бурное развитие собственно очеркового жанра идет параллельно развитию эпопеи. «Широкий поток очерков, — писал в 1931 г. Горький, — явление, какого еще не было в нашей литературе». Темой очерков была индустриальная перестройка страны, мощь и красота пятилетних планов, иной раз почти очеловеченных под пером писателей. Б. Агапов, Б. Галин, Б. Горбатов, В. Ставский, М. Ильин впечатляюще отразили в своих очерках эпоху первых пятилеток. Михаил Кольцов в «Испанском дневнике» (1937 г.), серии очерков, посвященных революционной войне в Испании, дал образец новой публицистики, соединяющей точность реалистического рисунка с богатством выразительных средств. Великолепны и его фельетоны, в которых едкий юмор сочетается с энергией и остротой памфлета.

Многие значительные произведения прозы 30-х гг. были написаны в результате поездок писателей на новостройки. Мариэтта Шагинян в «Гидроцентрали» (1931 г.), Ф. Гладков в «Энергии» (1938 г.) рисуют возведение мощных гидростанций. В. Катаев в романе «Время, вперед!» (1932 г.) динамично повествует о соревновании строителей Магнитогорска с рабочими Харькова. И. Эренбург, для которого знакомство с новостройками пятилеток имело решающее творческое значение, выступил с романами «День второй» и «Не переводя дыхания» (1934 и 1935 гг.), посвященными тому, как в трудных условиях люди самоотверженно возводят стройку. Повесть К. Паустовского «Кара-Бугаз» (1932 г.) рассказывает об освоении богатств Кара-Бугазского залива. Пафос, динамизм и напряженность действия, яркость и приподнятость стиля, идущие от стремления отразить свое восприятие героической действительности, — характерные черты этих произведений, как бы выросших из очерка.

Однако, широко и ярко показывая перемены, происходящие в жизни, столкновение строителей нового с приверженцами старого, писатели все еще не делают нового человека основным героем художественного произведения. Главным «героем» романа В. Катаева «Время, вперед!» является темп. Выдвижение человека в центр внимания писателя происходит не сразу.

И. Ильф и Е. Петров публикуют в 1931 г. «Золотой теленок» — второй роман об Остапе Бендере (первый роман «Двенадцать стульев» вышел в 1928 г.). Изобразив «великого комбинатора», вторично терпящего фиаско в советских условиях, Ильф и Петров завершили создание нового сатирического стиля, остроумного и содержательного, насыщенного оптимизмом и тонким юмором.

Разоблачение «философии одиночества» составляет смысл повести Н. Вирты «Одиночество» (1935 г.), показывающей гибель кулака, мятежника, одинокого врага Советской власти. Борис Левитин в романе «Юноша» убедительно изобразил крушение карьеристских поползновений | молодого интеллигента, который пытался противопоставить себя социалистическому миру и воздействовать на него «г методами бальзаковского «завоевателя жизни».

Раскрытие психологических черт нового положительного героя, его типизация увенчались созданием в середине 30-х гг. романов и повестей, в которых облик строителя нового общества получил сильное художественное выражение и глубокое истолкование.

Роман Н. Островского «Как закалялась сталь» (1935 г.) повествует о жизни Павла Корчагина, не мыслящего себя вне борьбы народа за всеобщее счастье. Тяжелые испытания, через которые победоносно прошел Корчагин от вступления в революционную борьбу до момента, когда, приговоренный врачами к смерти, он отказался от самоубийства и нашел свой путь в жизни, составляют содержание этого своеобразного учебника новой морали. Построенный однопланово, как «монолог от третьего лица», роман этот приобрел мировую известность, а Павел Корчагин стал образцом поведения для многих поколений молодежи.

Одновременно с Н. Островским завершил свой главный труд — «Педагогическую поэму» А. Макаренко. Темой «Педагогической поэмы», построенной как своеобразный дневник педагога, является «выпрямление» людей, исковерканных беспризорностью. Эта талантливая картина «перековки» беспризорных детей в трудовых колониях 20-х и 30-х гг. ярко воплощает нравственную силу рядовой личности, чувствующей себя хозяином общего дела и субъектом истории.

Примечателен также роман Ю. Крымова «Танкер Дербент» (1938 г.), в котором раскрыты творческие возможности коллектива и каждого человека, ощутившего свою ценность во всенародной борьбе за социализм.

30-е гг. — это также расцвет детской литературы. Блестящий вклад в нее внесли К. Чуковский, С. Маршак, А. Толстой, Б. Житков и др. В эти годы В. Катаев пишет повесть «Белеет парус одинокий» (1935 г.), посвященную становлению характера юного героя в обстановке революции 1905 г. и отличающуюся большим мастерством в передаче детской психологии. Двумя классическими произведениями для детей («Школа», 1930 г. и «Тимур и его команда», 1940 г.) очерчено десятилетие наивысшей творческой активности Аркадия Гайдара.

М. Шолохов

Другое крупное произведение, написанное М. А. Шолоховым в эти годы, — первая часть романа «Поднятая целина» — посвящено важнейшему событию в жизни крестьянских масс — коллективизации деревни. Шолохову и здесь не изменяет его обычная суровая правдивость, которая позволяет при ясности и твердости писательского взгляда на жизнь видеть все ее противоречивые стороны. Идея Шолохова предстает в неразрывном сращении со сложной и нелегкой судьбой зачинателей колхозного движения — питерского рабочего Давыдова, сурового аскета и мечтателя; сторонника немедленной революции, трогательного фантазера и чистого, принципиального работника Макара Нагульнова; спокойного, осторожного, беспредельно преданного делу колхозного строительства Андрея Разметнова.

Поэзия 30-х гг.

Поэзия 30-х гг. активно продолжила героико-романтическую линию предшествовавшего десятилетия. Лирический герой — это революционер, бунтарь, мечтатель, опьяненный размахом эпохи, устремленный в завтра, увлеченный идеей и работой. Романтичность этой поэзии как бы включает в себя и отчетливую привязанность к факту. «Маяковский начинается» (1939 г.) Н. Асеева, «Стихи о Кахетии» (1935 г.) Н. Тихонова, «Большевикам пустыни и весны» (1930—1933 гг.) и «Жизнь» (1934 г.) В. Луговского, «Смерть пионерки» (1933 г.) Э.Багрицкого, «Твоя поэма» (1938 г.) С. Кирсанова — вот не похожие по индивидуальности интонации, но объединенные революционным пафосом образцы советской поэзии этих лет.

К этим годам относится и расцвет песенной лирики (М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач), тесно связанной с фольклором. Глубоко искренние лирические стихи писала М. Цветаева, осознавшая невозможность жить и творить на чужбине и вернувшаяся в 30-х гг. на родину. В конце периода видное место в советской поэзии заняли моральные вопросы (Ст. Щипачев).

Поэзия 30-х гг. не создала своих особых систем, но она весьма чутко отразила психологическую жизнь общества, воплотив и мощный духовный подъем и созидательное вдохновение народа.

Драматургия 30-х гг.

Н. Погодин в «Аристократах» (1934 г.) показал перевоспитание бывших преступников, работающих на строительстве Беломорского канала. В 1937 г. появилась его пьеса «Человек с ружьем» — первая в эпической трилогии о В. И. Ленине.

Многонациональный характер советской литературы Складывавшийся многонациональный комплекс советских литератур отразил особенности исторического развития народов СССР. Рядом с литературами, имевшими богатую историю письменной словесности (грузинская, армянская, украинская, татарская литературы), существовали литературы молодые, у которых был только древний фольклор (калмыцкая, карельская, абхазская, коми, народов Сибири), а письменная литература отсутствовала или делала первые шаги.

Украинская поэзия выдвигает писателей, в творчестве которых революционный пафос соединяется с национальной песенной поэтической традицией (В. Сосюра, П. Тычина, М. Рыльский, М. Бажан). Характерными чертами украинской прозы (А. Головко, Ю. Смолич) являются романтическая напряженность действия и пафосность интонации. Ю. Яновский создает роман «Всадники» (1935 г.) о героическом времени гражданской войны. Пьесы А. Корнейчука «Гибель эскадры» (1933 г.) и «Платон Кречет» (1934 г.) посвящены революционной советской действительности.

Белорусская советская поэзия возникает в тесной связи с народным творчеством, ее отличает внимание к простому трудовому человеку и к социалистическому преобразованию мира. Развивается жанр поэмы (П. Бровка). В прозе ведущее место занимает эпическая форма (1-я и 2-я книги эпопеи Я. Коласа «На росстанях», 1921—1927 гг.), рисующая широкую картину борьбы белорусского народа за социальное освобождение.

В закавказских литературах в 30-е гг. отмечается бурное развитие поэзии. Темой творчества ведущих поэтов грузинской (Т. Табидзе, С. Чиковани), армянской (Е. Чаренц, Н. Зарян) и азербайджанской (С. Вургун) поэзии становится социалистическое преобразование жизни. Поэты Закавказья внесли в советскую литературу элемент напряженного романтического переживания, публицистический пафос, соединенный с лирической интонацией, яркость ассоциаций, идущую от восточных классиков. Развивается и роман (Л. Киачели, К. Лордкипанидзе, С. Зорин, М. Гусейн, С. Рустам).

Поэты республик Средней Азии и Казахстана использовали для создания революционной поэзии старую устную традицию, но проза в этих литературах, а также в литературах народов Поволжья (татарской, башкирской, чувашской, удмуртской, мордовской, марийской, коми) развивалась под решающим влиянием русской классической и советской литературы. М. Ауэзов, С. Айни, Б. Кербабаев, А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков утвердили в казахской и среднеазиатской литературах жанр многопланового эпического романа.

Литература

- Акимов, В.М. От Блока до Солженицына: судьбы русской литературы ХХ века (после 1917 г.): Новый конспект-путеводитель / В.М. Акимов. – СПб. : СПб. гос. академия культуры, 1994. – М., 1994.

- Азадовский, К.М. Николай Клюев: Путь поэта / К.М. Азадовский. – Л. : Советский писатель, 1990. – 336 с.

- Баевский, В.С. История русской литературы ХХ века / В.С. Баевский. – М. : Языки рус. культуры, 1999. – 408 с.

- Баранов, В.И. Горький без грима. Тайна смерти: Роман-исследование / В.И. Баранов. – М. : Аграф, 2001. – 464 с.

- Белая, Г. Дон-Кихоты 20-х гг. «Перевал» и судьбы его идей / Г. Белая. – М., 1989.

- Белая, Г., Добренко, Е., Есаулов, И. «Конармия» Исаака Бабеля / Г. Белая, Е. Добренко, И. Есаулов. – М., 1993.

- Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерк русской литературы ХХ века / Б.М. Гаспаров. – М., 1994.

- Голубков, М.М. Максим Горький / М.М. Голубков. – М. : МГУ, 2000.

- Голубков, М.М. Утраченные альтернативы. Формирование монистической концепции советской литературы. 20–30-е годы / М.М. Голубков. – М., 1992.

- Грознова, Н. Ранняя советская проза: 1917–1925 / Н. Грознова. – Л., 1976.

- Ершов, Л.Ф. История русской советской литературы / Л.Ф. Ершов. – М., 1988.

- Жолковский, А., Ямпольский, М. Бабель / А. Жолковский, М. Ямпольский. – М., 1994.

- Мусатов, В.В. История русской советской литературы ХХ в. (советский период) / В.В. Мусатов. – М., 2001.

- Роговер, Е.С. Русская литература ХХ века / Е.С. Роговер. – СПб-М., 2004.

- Русская литература ХХ века (3-е издание): Учеб. пособие для 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования / Н.И.Мищенчук, Т.Ф.Мушинская, А.М.Лагуновский и др.; Под ред. Н.И.Мищенчука, Т.Ф.Мушинской. – Мн.: НИО, 2008.

- Скороспелова, Е.Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа / Е.Б. Скороспелова. – М., 1985.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

СЕРИЯ 7

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

1999-2

издается с 1973 г. выходит 4 раза в год индекс серии 2.7

МОСКВА 1999

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

99.02.018. КНИГА М.ГОРЬКОГО “ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ” В КРИТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 20-30-Х ГОДОВ

Появление горьковской брошюры “О русском крестьянстве” (1922)1 вызвало в русском зарубежье взрыв критических откликов. Небольшая статья-брошюра стала первым значительным выступлением писателя, находившегося в вынужденной полуэмиграции с конца 1921 г. Так М.Горький начинал свой полемический “диалог”, по сути, с каждой из сторон расходившихся “берегов” русской культуры.

Книга “заметок” и “воспоминаний”, вышедшая в 1924 г., явилась как бы продолжением “диалога”. Для складывавшейся, а затем и сложившейся ортодоксальной советской критики “Заметки из дневника. Воспоминания”, опубликованные за границей (в берлинском издательстве “Кг^а”), всегда оставались под подозрением. Иначе и не могло быть: творчество писателя было связано в те годы с “потаенными” сторонами его биографии (как об этом свидетельствовал В.Ф.Ходасевич2; позиция писателя -несомненного “еретика” — оставалась до конца 20-х годов неприемлемой. Ему не прощали критики разрушительного отношения большевизма к культуре, а также попыток завязать “диалог” с отринутой в результате революции частью русской культуры.

1 См. об этом: Ревякина И.А. Статья-пафлет М.Горького “О русском крестьянстве” в оценке русской эмиграции 20-30-х годов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: РЖ. — М., 1998. — № 4. — с. 188-197.

2 Ходасевич В. Сочинения: В 4-х т. — М., 1997. — Т. 3. — С. 348.

В определенной степени “не ко двору” пришлась книга и “по другую сторону”. И, тем не менее, ее “своевременность” и обусловленность определялись в значительной степени, именно “зарубежной” русской почвой. Книга появилась в контексте осознания деятелями русского зарубежья причин и следствий недавно совершившейся революции. Самый жанр книги — очерки и воспоминания, т.е. сплав художественной документальности и публицистики — характерен для целой полосы русского зарубежья первой половины 20-х гг. Здесь нельзя не назвать “Окаянных дней” И. Бунина, “Солнца Мертвых” И.Шмелева и др. Подчеркивалось это и в критике. Так, почти одновременно с горьковской книгой появилась статья 3. Гиппиус (под псевд. Ант. Крайний) “Литературная запись. Полет в Европу”, где отмечалось особое состояние русских писателей “после встряски, удара”. “Как, в самом деле, выдумывать, когда честность подсказывает, что всякие выдумки будут бледнее действительности!” — писала она, подчеркивая, что у Шмелева “все — в крике”1. То же отмечалось в другой рецензии: “Конечно, к подобному произведению нельзя

подходить с эстетическими мерилами: реальное страдание,

реальный ужас, стоны и рыдания художественной оценке не подлежат”; “тяжелое до боли ощущение”, которое вызывает “Солнце мертвых”, “аналогично тому, которое вызвало бы непосредственное зрелище или переживание…”2.

Литература, связанная с художественным документализмом, оставалась высоко ценимой и позднее. Показателен отзыв о книге М.Осоргина “Повесть о сестре” (1930), относившейся к разряду воспоминаний или даже автобиографий, т.е. “к тому роду литературных писаний, — отмечал Л.Львов, — которые в нашу трудную пору катастрофического перелома русской исторической жизни так богато расцвели и утвердились в наших зарубежных изданиях”3.

Первоначально большая часть очерков и воспоминаний М.Горького, составивших вскоре отдельную книгу, печаталась в журнале “Беседа” (Берлин) за 1923 г. (№ 1-2). На родине очерки

1 Современные записки. — Париж, 1924 — № 18. — С. 128.

2 Окно: Литературный сборник. — Париж, 1924. — С. 35

3 Россия и славянство. — Париж, 1930. — 30 авг.

публиковались в 1924 г. в московских журналах “Красная новь” (№ 1-4) и “Прожектор” (№ 3-4). Ряд очерков и публицистический эпилог “Вместо послесловия” впервые напечатаны в составе отдельного издания книги

Замысел большого цикла очерков и воспоминаний относится к концу 1922 г. 7 декабря Горький писал Р.Роллану: “Затеваю книгу “Русские люди”. Эта книга, наверное, будет интересна для Европы…”2. Писатель далее делился с французским другом сокровенной сутью задуманного, связанного с переживанием “кричащих” противоречий недавней революции, реального столкновения великих гуманистических идей с чудовищной практикой их осуществления в современности: “Уверен, что все, что я пишу сейчас, не будут читать и в России, ибо там о любви к людям теперь не говорят и необходимость этой любви под сильным сомнением. Когда желаешь осчастливить сразу все человечество -человек несколько мешает этой задаче”3.

В исповедальном раскрытии своих раздумий Горький воссоздавал “снежный” облик революционной России почти переложением стихов из “Двенадцати” Блока (напомним: “Черный ветер. / Белый снег. / Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек… / Гуляет ветер, порхает снег. / Идут двенадцать человек…”). Горький писал: “Жить очень трудно… Там, на родине, воют вьюги и коммунисты, землю засыпает снег, людей — сугробы слов. Превосходные слова, но — тоже как снег, и не потому, что они так же обильны, а потому, что холодны. Когда фанатизм холоден, он холоднее полярного мороза”. Споря с самим собою, писатель добавлял: “А все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского коммунизма… Иногда мне очень жаль, что я не согласен с ними в деле истребления культурных людей и никогда не соглашусь на это”4.

На протяжении 1923 г. в письмах к Ролдану Горький не раз возвращался к теме “русского человека на гепс!ег-Уош с

1 См. Горький М. Полное собр соч Художественные произведения: В 25 т. -М., 1973. — Т. 17. — С. 567.

2 М.Горький и Р.Роллан: Переписка (1916-1936) — М., 1995. — С. 47.

3 Там же.

4 М.Горький и Р.Роллан Переписка (1916-1936). — М., 1995. — С. 47-48.

революцией”. После брошюры “О русском крестьянстве” она продолжается им и в цикле задуманных очерков и воспоминаний, и в ряде рассказов — “Рассказ о герое”, “Карамора”. По поводу последнего он сообщал Роллану: “Пишу о некоем русском герое, искреннем революционере, который, в то же время, был искренним провокатором… Мучает меня эта загадка — человеческая, русская душа. За четыре года революции она так страшно и широко развернулась, так ярко вспыхнула. Что же — сгорит и останется только пепел — или?”1.

Искания Горького наталкивались на крайности, он мучительно размышлял над “опустошенностью” человека, отвергал “догматизм” (и “русского марксизма”, и Толстого с Достоевским, и “церковной ортодоксии”) и скептически признавался себе: «… догмат — не синтез, до синтеза нам далеко…”2.

Мучительная сложность пережитого в “роковые” годы революции, неуспокоенность мыслей и чувств писателя нашли отражение в пестроте картин русской жизни, воссоздаваемых в “заметках” и “воспоминаниях”, в спутанной пестроте реальных лиц и событий. Завершая задуманный цикл осенью 1923 г., Горький писал Роллану: “Бешено работаю. Использовал часть своего “Дневника”; кажется, из этого получится оригинальная книжка”3.

Преобладающая часть цикла — портретные очерки русских людей, с которыми писатель встречался в разное время, с 90-х годов прошлого века — в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а потом в годы Первой мировой войны и революций — в Петрограде. Повествование ведет Горький-репортер, но в разные годы: читатель может узнать в наблюдающем за всем происходящем то молодого “Пешкова”, едкого и скептического корреспондента “Нижегородского листка”, то строгого и непримиримого автора “Несвоевременных мыслей”, который своей неистовостью “преследовал” хаос и “гримасы революции” на страницах “Новой жизни”.

В биографиях своих “героев и негероев”, “прошедших” через его жизнь, Горький, писатель и репортер, подмечал и выделял нечто важное, неординарное, запоминающееся, а в определенном смысле

1 М.Горький и Р.Роллан: Переписка (1916-1936). — М., 1995. — С. 63-64.

2 Там же. — С. 67.

3 Там же. — С. 61.

и судьбоносное — исторически и национально. Документальность из очерка в очерк соединена с публицистичностью. Авторские “приговоры” увиденному (встреченным лицам, останавливающим внимание, интригующим своей загадочностью, неповторимостью и т.п.), как правило, определенны и резки, но не однозначны. Так, в репортерше “Нижегородского листка” А.Н.Шмит, в то же время и последовательнице философии Вл. Соловьева, одушевленной идеями “воплощения Логоса”, автор-повествователь увидел не только “серенькую старушонку, похожую на самку воробья”: «… я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа…”1. Полемически заряжены авторские суждения о НА.Бугрове, известном купце и филантропе, “удельном князе нижегородском”: “… скоро я убедился, что Бугров не “фанатик дела”, он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни…”2.

Открывающий книгу очерк “Городок” воссоздает особую атмосферу жизни русской провинции на рубеже веков; основу его составили реальные встречи и впечатления писателя периода его ссылки в Арзамас. Галерею “странных людей”, живущих в этом городе, Горький завершал размышлением: “Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потом уже — и поэтому грязно, скучно, озлобленно и преступно. Талантливые люди, но — люди для анекдотов”3. Обыденность “жуткого”, “’’необычного”, темных инстинктов вершит судьбами персонажей в очерках “Пожары”, “Испытатели”, “Паук”, “Учитель чистописания”.

Наиболее объемные в цикле — именно воспоминания: о Н.А.Бугрове, А.Н.Шмит, В.И.Брееве (“Монархист”), А.Блоке. В них автор вступает в “диалог” со своими персонажами по волнующим его бытийным вопросам.

Часть очерков посвящена времени войны и революции: “Из дневника”, “Смешное”, “Герой”, “О войне и революции”,

1 Горький М. Указ. изд. — Т 17. — С. 51.

2 Там же. — С. 115.

3. Горький М. Указ. изд. — Т. 17.- С. 14.

“Садовник”, “Законник”, “Петербургские типы”, “Мечта”, “Отработанный пар”, “Из письма”, “Митя Павлов”. Это либо Краткие репортажи о происходящем на “улице” в “путаные дни”, когда “тяжкий топот” бородатых солдат “сотрясал землю”, либо дневниковые записи, как фрагмент “Из дневника” (“подобие стихотворения”), в котором писатель признавался, что его “разум онемел” перед “вихрем кровавым”, вставшим “на путях к свободе, счастью”. В калейдоскопе мелькающих лиц внимание автора-наблюдателя останавливают “люди фантастические” — мародеры, насильники, обыватели, возбужденные ненавистью к интеллигентам, а среди последних — “отработанный пар”, те, кто утратил самые высокие социальные идеалы.

От очерка к очерку писатель наращивал тему “странных” русских людей, думающих и живущих “бессвязно”, “беспутно”, “глупо”. Однако этой “правде” происходящего, “жестоко бьющей по душе”, Горький противопоставляет иное. Он наблюдает, что “всюду чувствуется напряжение”, “жизнь принимает все более серьезный, строгий характер”1. В конце очерка “О войне и революции” подчеркнуто: “В массе возникает воля к

самодеятельности, к жизни активной”. Высота общечеловеческой позиции подчеркнута Горьким в очерке-портрете “АА.Блбк”. Писатель любуется духовной красотой поэта: “Нравится мне его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения”2. Книгу завершает публицистический эпилог “Вместо послесловия”, в котором писатель декларировал надежду на социальное и культурное возрождение России и “удивительного”, “исключительно, фантастически талантливого” русского народа.

На появление “заметок” и воспоминаний в “Беседе” откликнулся Ю.Айхенвальд (под псевдонимом Б.Каменецкий)3. Критик расценивал новые произведения Горького в духе уже заявленной им ранее позиции об “ограниченном”, “нещедром

1 Горький М Указ. изд. — Т. 17. — С. 186.

2. Горький М. Указ. изд. — Т. 17. — С. 229

3 См. две его статьи “Литературные заметки” // Руль — Берлин, 1923. — 27(14) Мая и 2 сент. (20 авг.).

даровании” писателя1. Отметив, что “Заметки” напечатаны вместе с рассказом “Отшельник”, Айхенвальд писал: “И там и здесь многие страницы производят обычное для нашего автора впечатление сочиненности, и тонут в ней отдельные крупицы правды”2. К “небылицам” относил критик те “афоризмы и складные изречения”, которые встречаются в речи героев, что было и в прежних произведениях; “… кажется… произносит их сам писатель”. Как “авторскую” воспринял Айхенвальд и сентенцию “сестрорецкого банщика” из очерка “Испытатели”: “… чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит всякая тяжесть жизни, грязь и всякая ржавчина”3. Отдельные “ценные штрихи” признал Айхенвальд в очерке “Люди наедине сами с собою”, но и здесь подчеркнул изъян: “Можно пожалеть только, что М.Горький правом художника на соглядатайство злоупотребил, меру и такт нарушил и кое-где, особенно в рассказе об одной девушке, стоящей перед картиной Крамского “Христос в пустыне”, допустил угнетающую непристойность”.

В отзыве на второй номер “Беседы” критик продолжил свои уничижительные характеристики Горького: “Например, себя и Блока, как собеседников, он изобразил в таком виде, как будто они, по Чехову, “хочут свою образованность показать”, образованность по Рубакину, по Богданову; между тем думается, что во всяком случае один из двух беседовавших писателей такому намерению был чужд”4.

Свое недоверие к горьковскому портрету Блока Айхенвальд подкреплял теми “отклонениями от фактической правды”, которые он нашел в воспоминаниях о похоронах Чехова. Как свидетель, он заключал: “… дух стилизации и дух дешевого изобличения требуют… представить всю печальную церемонию как пошлость”, но “память изменила забывчивому беллетристу, и он написал картину безусловно неверную”.

1 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. — 4-е изд.дерераб. — Берлин, 1923. — С. 223-224; см. также переизд.: М., 1998.

2 Руль. — 1923. — 27(14) мая.

3 Горький М. Указ. изд. — Т. 17. — С. 138.

4 Руль. — 1923. — 2 сент. (20 авг.)

В качестве правдивого и ценного был воспринят критиком (во второй его статье) очерк “Садовник”: “Местами дневник Горького все же занимателен, и сквозь сочиненность его иногда прорываются живые штрихи, — там, хотя бы, где мелькают сцены и люди из нашей февральской революции, ее серые солдаты, “везущие за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят”, или тот садовник из Александровского сада, который в самые горячие моменты уговаривал этих голодных, усталых и злых солдат не мять травы… и они слушались его…”1.

Появление двух номеров “Беседы” было отмечено в “Современных записках” (Париж, 1923. — № 17. — С. 491-493), краткой аннотацией Мих. Ос<оргина>. Он писал об “очень хорошем” общем впечатлении от журнала, о том, что издание “явно рассчитано на вывоз в Россию”, где оно должно иметь успех благодаря большому научно-популярному отделу. Критик упоминал о публикации в обеих книжках журнала “заметок мемуарного характера и отрывков из дневника”, а также рассказа Горького “Отшельник”.

Газета “Дни” (Берлин, 1923. — 1 дек.) отзываясь на третий номер “Беседы”, в частности, отмечала, что книга “несколько слабее двух первых. В ней нет таких вещей, как “Заметки” и “Из дневника” Горького…”.

Позитивный тон откликов, хотя и кратких, в газ. “Дни”, а также М.Осоргина в “Современных записках”, являлся определенным противостоянием той уничижительной критике новых горьковских произведений, которой они подверглись со стороны Айхенвалвда. Следует обратить внимание, что в следующем же номере “Современных записок” с позицией, принципиально отличной от осоргинской, выступала З.Гиппиус. Ее статья “Литературная запись. Полет в Европу” (см. выше) лишь формально не была связана с оценкой “заметок” и воспоминаний. Совершенно очевидно, что, даже и не называя ни одного из последних горьковских произведений, Гиппиус заявляла поддержку направленности выступлений Айхенвальда. Давняя оппонентка Горького язвительно утверждала по его поводу: “Любовь к “культуре” при полной к ней неспособности — недуг, выедающий,

1 Руль. — 1923. — 2 сент. (20 авг)

сжигающий не только талант, но и душу человеческую”1. По сути, это было нападкой на одну из сквозных тем творчества Горького послеоктябрьских лет — тему революции и культуры, защиты интеллигенции. От этих тем неотрывна и проблематика книги “заметок” и воспоминаний. Несомненно “попадала” Гиппиус и в новый журнал “Беседу”: он был неординарной литературной акцией

— попыткой соединения русских литераторов в условиях “рассеяния”, когда “берега” национальной культуры стали расходиться2.

С «резким “выговором”» в “Руле” Каменецкого Горькому на “советской стороне” не согласился В. Шкловский. Даже полемичный заголовок его статьи “Новый Горький” противостоял айхенвальдовскому развенчанию писателя: тому, что, якобы, все по-прежнему в творчестве этого “нещедрого дарования” -“сочиненность” и лишь “крупицы правды”. “Записная книжка писателя” воспринята им как “законченное произведение” с “новым” взглядом на жизнь. “… В литературу войдут заметки, письма, записные книжки, мемуары, но не войдут патентованные писатели…”3, — с явной полемической резкостью заявлял Шкловский, отстаивая художественный документализм и многоаспектность авторской позиции Горького.

В защиту и поддержку Горького выступил “левый фланг” эмиграции.

В названии статьи М.Слонима также подчеркнута полемическая задача — “Живая литература и мертвые критики”. Он утверждал несомненность “дарования” писателя. Для него Горький

— “большой художник, не меньший, чем Бунин… дарование его по-прежнему свежо и ярко и радуют его последние произведения”4. Слоним поддерживал позицию горьковской “Беседы”: единения культурных сил, вне зависимости от конфронтации политических лагерей. Он писал: “Монархизм Бунина и большевизм Горького -пена на взбаламученном море политических превращений, а

1 Современные записки. — 1924. — № 18. С. 136.

2 См. подробно: Ревякина И.А.М.Горький “и другие”: литературные диалоги в Сорренто // Русская словесность. — М., 1997. — № 5. — С. 32-35.

3 Россия. — М.; Л., 1924. — № 2 (11). — С. 206.

4 Воля России. — Прага, 1924. — № 4. — С. 61.

творчество их — драгоценные камни в полной Чаше русского художества”1. Резкое неприятие высказывал Слоним и по поводу тона антигорьковских выступлений: “Пора прекратить постоянное пошлое зубоскальство над Горьким и понять, что Горький-художник принадлежит не коммунистической партии, а всей мыслящей и культурной России. И эта Россия от Горького не отказывается и безразличным для себя его считать не может”2.

Защитительный пафос статьи Д.Лутохина “М.Горышй. Записки из дневника. Воспоминания”3 подкреплен примерами, постановкой конкретных вопросов. Лутохин подчеркивал значительность и позитивный пафос нового произведения: “В русской литературе, пожалуй, не было еще такой пленительной книге о русском человеке: любовной, острой, сочной. Все достоинства русского слова в ней приумножены”. Горьковские приемы творчества критик видел укорененными в классической традиции. Он находил в очерках описание природы с “тургеневской нежностью и свежестью”. В отличие от Айхенвальда, давал высокие оценки изобразительности языка: “меткий, богатый, почвенный, как у Печерского, у Лескова… не раздражает, а поражает своей внутренней силой”. Особый подход у критика к горьковскому решению вопроса о русском национальном характере: “Не мало вскрыто Горьким душевных тайников из тех, что хранили герои Достоевского и единственный герой розановских “романов”, но эти тайны не мучают читателя, а примиряют его с собой под пером великого человеколюба”. Лутохин подчеркивал даже “избыток “прощения и любви” автора к своим героям. Вскользь сказано о вопросах, не теряющих злободневности: “Нет-нет, а заговорит Горький-“политик”: “не больше ли человека в семите, чем “в антисемите?” — напоминает он; заступается за интеллигенцию, надоевшие слова осуждения которой считает особенно неуместными теперь”.

Восторженно отзывался Лутохин о позиции “Горького-человека”, пронизывающей книгу. “Тот, кто просто… регистрирует зло… занимается плохим ремеслом”, — утверждает Горький. Он

1 Воля России — Прага, 1924 — № 4 — С. 61-62.

2 Там же. — С. 62.

3 Там же.-№6-7,- С. 111-112.

“знает, “чего хочет” — и волей к активной жизни, к настоящей правде… заражает читателя… Горький написал книгу не только нужную, но и превосходную”, — заканчивал критик рецензию, подчеркивая “человеколюбие” писателя.

Продолжившееся обсуждение личности и творчества Горького в 30-х годах было неизменно обращено к его произведениям 20-х, т.е. в определенной степени — к “заметкам” и “воспоминаниям”. Некоторые свидетельства можно почерпнуть в сообщениях: о диспуте, состоявшемся в объединении “Кочевье” (см.: “Последние новости” и “Возрождение”. — Париж, 1931. — 19 дек.), о вечерах памяти в “Объединении писателей и поэтов”, в “Союзе возвращения на родину”, в “Религиозно-философской академии”, “Кружке русско-еврейской интеллигенции” (см.: Последние новости. — 1936. — 8 и 28 июня; 21 нояб.; Наш Союз. -Париж, 1936. — № 7-8; Возрождение. — 1936. — 21 нояб.).

Г. Адамович как участник литературного вечера 26 июня 1936 г., организованного “Объединением писателей и поэтов”, высказывал оценки, которые вызывают прямые ассоциации с художественным документализмом горьковской книги: “Отдельные вспышки прежнего, “очеркового” характера длились до последних лет, но два широких полотна, “Дело Артамоновых” и “Клим Самгин” — неудача явная”. Критик отметил также переклички Горького с Достоевским, свойственные как очеркам, так и “Рассказам 1922-1924 годов”: “Вдохновение осеняет его только перед лицом зла, и ни один русский писатель не оставил галереи типов подобной горьковской… от которой сжимается сердце… Место Горького в русской литературе — в окружении того писателя, которого он ненавидел: около Достоевского”1.

Затрагивал Г.Адамович, как и В.Ходасевич (см. его статью “Горький” в сборнике “Некрополь”. — Париж, 1938), по-разному обсуждавшуюся при жизни писателя тему соотношения правды и лжи в его творчестве. Сам Горький полемически заострял ее в завершающем книгу очерке-эпилоге “Вместо послесловия”.

Г.П.Федотов в статье “На смерть Горького” многие из своих оценок гуманистической позиции Горького, “крупного”, по его

1 Современные записки. — 1936. — № 61; см. также: Литературное обозрение. -М., 1992. — № 5/6. — С. 40, 39.

определению, “дарования”, обосновывал его творчеством 20-х годов

— времени “добровольного изгнания” (по словам критика). О Горьком периода “Несвоевременных мыслей” и последующих лет он писал: в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и

не разнуздывал зверя. Тьме и зверю он объявил войну и долго не хотел признать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917-1922) — это апогей человека. Никто не вправе забывать того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции”1.

Сам Горький относился к книге “Заметки из дневника. Воспоминания” достаточно неоднозначно. В одном из писем к В.Ходасевичу он называл свои очерки, опубликованные во втором номере “Беседы” (там появились его очерки о войне и революции), “скучными”2. В письме М.Ф.Андреевой от 7 октября 1923 г. он подчеркивал их значение как определенного творческого опыта: “… тронут., похвалою… хотя должен сказать, что лично я значения им не придаю: это — мусор, который необходимо было выбросить из души и памяти, чтоб он не мешал работать. Гораздо больше значения “Заметки” имеют как уроки “чистописания”, которые я сам себе даю, желая выучиться писать без лишних слов и готовясь к серьезной работе”3. В планах будущей “Жизни Клима Самгина” реальные персонажи из очерков о далеком времени, как, например, А.Н.Шмит, НЛ.Бугров, становились как бы “прототипами” новых героев: Марины Зотовой — кормчей хлыстов, Тимофея Варавки -процветающего, неуемного дельца и промышленника. Эти и другие вероятные параллели между “заметками из дневников” писателя и его итоговым произведением говорят о характере «уроков ’’чистописания”», которые являлись подступами мастера к многосложному изображению русской жизни на переломе веков.

И.А.Ревякина

1 Федотов Г.П. Защита России: Статьи 1936-1940 гг. из «Новой России” // Федотов Г.П. Полное собр. соч.: В 6 т. — Paris, 1988. — Т. 4. — С. 40.

2 Новыйжурнал. — Нью-Йорк, 1952 — № 30. — С. 191.

3 Горький М. Полное собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. — М., 1973. — Т. 17. — С. 568.

К замыслу, возникшему случайно, Горький отнесся весьма серьезно. Первоначальное название «Заметок из дневника» — «Книга о русских людях, какими они были». Книга делалась в эмиграции в начале двадцатых годов, когда Горький покинул Россию (фактически был выдворен Лениным), отчаявшись повлиять на ход событий в стране. Таким образом, перед нами не просто «заметки», но опыт описания некоей уходящей цивилизации, которую Горький определял ёмким словом «Русь» (отсюда название горьковского цикла рассказов «По Руси»). «Русь» в его представлении не совпадала с понятием России как петровской империи. Как бы ни сердился Горький на политику Ленина в ее конкретных проявлениях (аресты интеллигенции, разжигание Гражданской войны и т. п.), в целом он считал его продолжателем Петра Великого, о чем прямо сказано в первой редакции очерка о Ленине, которая публикуется в нашей книге. В новой редакции параллель с императором была стерта — возможно, потому, что на роль императора России в тридцатые годы претендовал совсем другой человек — Иосиф Сталин, и Горький, конечно, не мог с ним не считаться.

Отношение Горького к «Руси», как и к «России», было двояким. Если «Россию» он ценил разумом, душою не принимая бесчеловечного метода «вздыбливания» мужицкой страны с целью насильно загнать ее в Европу (в этом смысле Ленин, по мнению Горького, не многим отличался от Петра I), то «Русь» он любил именно душою, разумом ее отвергая. Здесь не место обсуждать позицию Горького в классическом споре западников и славянофилов. Он был западником по убеждению и славянофилом по художественному инстинкту. Не зная этого, не понять центральную идею «Заметок из дневника».

«Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодатный материал для художника», — писал он в послесловии к «Заметкам». Другими словами, явление «Руси» он рассматривал как своего рода историческую болезнь, как патологическую ненормальность, как исключение из общего европейского правила. Но именно поэтому она и волновала его художественный инстинкт. В этом чувствовался своеобразный эстетизм Горького, а также парадоксальная близость к взглядам самого радикального русского почвенника Константина Леонтьева, которого, кстати, он внимательно читал. Но, в отличие от Леонтьева, культурным идеалом Горького стал европейский Запад.

Спор души и разума отразился не только в воспоминаниях, но и в публицистике Горького. Статьи 1905–1916 годов, посвященные первой российской революции, культурологическое эссе «Разрушение личности» (1908), цикл «Несвоевременные мысли» (1917–1918) и даже одно из самых несправедливых горьковских произведений — книга «О русском крестьянстве» (1922), в которой подавляющей части населения России фактически было отказано в праве на самостоятельное бытие, — занимают в истории русской мысли, по крайней мере, совершенно оригинальное, неповторимое место. Часто горьковские суждения (скажем, его резкая критика «вредной» идеологии Достоевского или тотальное неприятие русского крестьянства, жизнь которого он считал бессмысленной и враждебной культуре) вызывают оторопь, но — их не позабудешь, не вычеркнешь из интеллектуальной истории России, ибо они носились в воздухе своего времени и отчасти носятся до сих пор. Горький был наиболее ярким и заметным их проводником, вносившим в них личный темперамент и недюжинный талант.

В цикле статей «Несвоевременные мысли» он яростно выступал против жестокости большевистской власти, вступал в бой за каждого арестованного, проклинал революционных убийц и насильников. На первый взгляд, может показаться, что Горький был противником насилия вообще. И непонятно: каким образом человек, стоявший на позициях гуманности в 1917–1918 годах, мог спустя десять лет оправдывать политику Сталина, еще более жестокую и бесчеловечную? Неужели и в самом деле было «два Горьких», как считают иные?

Но вот, внимательно читая «Несвоевременные мысли», находим любопытный эпизод. Выступая против отправки на русско-германский фронт десятков миллионов людей, Горький неожиданно впадает в мечтательный идеализм. «Представьте себе на минуту, что в мире живут разумные(курсив мой. — П.Б.) люди, искренно озабоченные благоустройством жизни, уверенные в своих творческих силах, представьте, например, что нам, русским, нужно, в интересах развития нашей промышленности, прорыть Риго-Херсонский канал, чтобы соединить Балтийское море с Черным — дело, о котором мечтал еще Петр Великий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой миллионы людей, мы посылаем часть их на эту работу, нужную стране, всему ее народу…»

Это сказано вовсе не в конце двадцатых и не в тридцатые годы, когда Горький вместе с сотрудниками ГПУ посещал Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) и коммунистические стройки вроде Беломорско-Балтийского канала им. Сталина, где работали миллионы зэков. Это сказано тогда, когда Горький считался рыцарем гуманизма, защитником прав личности.

Приход Горького к Сталину был почти неизбежен. Отчаявшись обуздать Ленина и не простив ему бессмысленных жертв революции и Гражданской войны, он, тем не менее, через десять лет сам убеждает себя в том, что «железная воля» Сталина выправит положение в стране и поставит ее на рельсы социалистического строительства. В большевистской политике он видел хаос, варварство. Сталин олицетворял собой порядок и дисциплину. Миллионы людей, насильно отправленных на строительство каналов, не смущали его разум, в отличие от миллионных жертв военной бойни.

И все-таки душа Горького протестовала. До сих пор точно неизвестно, сколько людей было спасено благодаря ему в тридцатые годы. Среди них артисты, писатели, художники, научные работники. Зато точно известно, что зловещий тридцать седьмой год последовал немедленно после кончины Горького в 1936 году, когда опустилась последняя рука, способная как-то остановить Сталина. Также известно, что недвусмысленно заказанный очерк-портрет Сталина Горький не написал, страшно оскорбив этим тирана. Вот не смог. Душа не позволила.

Павел Басинский

ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ВОСПОМИНАНИЯ

Городок

…Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно-маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей, — издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток — ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик-нищий Затинщиков хвастливо говорит:

— Мы при обоих бунтовали…

С бесплодного холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, — это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной слободы, — сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным мучительством крепостных рабов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. « РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

для студентов специальности

2к.ПСО 110-19-11, 1кПСО110-18-09, 2кКОМ610-18-09,1кКОМ610-19-11,1кБАД410-18-11,2кБАД410-18-09,1кРЕК1410-19 -11,2кРЕК410-18-092кБУН

512-18-091кБУХ510-19-111кОДЛ214-19-112к.ОДЛ214-18-091кПИН 810-19-11

1кПИН 810-19-11

Москва, 2019

Содержание

- Общие положения

- Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям

- Методические рекомендации при подготовке к практическим (лабораторным) занятиям

- Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы

- Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

- Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению курсовой работы.

- Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки достижений обучающихся

- Общие положения

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, изучается в 1 семестре

Целями учебной дисциплины являются:

формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- формировать умение создавать устные и письменные речевые произведения разной стилевой принадлежности;

- познакомить с нормами современного русского литературного языка, коммуникативными качествами речи; с некоторыми приемами и методами устранения речевых ошибок на разных языковых уровнях;

- повысить уровень практического владения современным русским литературным языком;

- формировать представления об особенностях и законов публичных выступлений различных типов;

- воспитывать культуру общения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: