| «After the Ball» | |

|---|---|

| by Leo Tolstoy | |

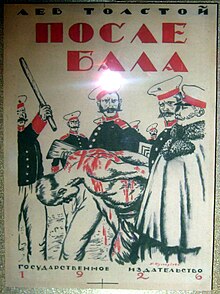

Publication by Posrednik (1912) |

|

| Original title | После бала |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Publication date | 1911 |

«After the Ball» (also known as «After the Dance») (Russian: После бала) is a short story by the Russian writer Leo Tolstoy, written in the year 1903 and published posthumously in 1911. The short story serves as an example of Tolstoy’s commentary on high culture and social governance, as explored through one man’s experience with love.

Background and publication[edit]

«After the Ball» was originally entitled «Father and Daughter». Tolstoy then renamed it to «Oh You Say» before settling on «After the Ball».[1]

There are semi-autobiographical events in the story. According to Tolstoy, «After the Ball» is based on a series of events that occurred surrounding Tolstoy’s brother, Sergei. Sergei had fallen in love with a woman named Varvara (nicknamed «Varenka») Andreyevna Koreisha, who happened to be the daughter of Commander Andrei Petrovich Koreish. Upon one day witnessing the beating of a runaway soldier under the Commander’s supervision, Sergei’s love quickly faded, and he quickly gave up his intention to marry her.[1]

In «After the Ball,» Tolstoy reuses motifs from his earlier works, such as the gloves from Childhood and boots from Youth, both of which were works based on his own life.[2][3] Furthermore, characters and scenes from «After the Ball» are similar to those in War and Peace, which was published in 1869 and explores the same issues of governance, love, loss, and betrayal.[2] Specifically, the colonel is reminiscent of the character Nikolai Rostov (from War and Peace), and the ball in the short story evokes themes similar to those in the soirée at the beginning of the novel.[2]

Plot[edit]

Ivan Vasilievich is telling a story to his friends. The tale opens with Ivan Vasilievich pining after the beautiful Varenka B., daughter of Colonel B. Ivan recounts to his friends the events of the night, during which he danced with Varenka and witnessed the colonel dance with her. He notes how deeply he fell in love with Varenka and grew to admire her father during the course of the night.

Later that night after the ball, Ivan Vasilievich is unable to sleep due to his infatuation with Varenka, so he leaves his home to go on a walk. As he wanders the street towards Varenka’s home, he witnesses the running of a gauntlet by a Tartar who has deserted the military. Colonel B. oversees the flogging of the Tatar. Upon recognizing the face of Varenka’s father, Ivan Vasilievich feels sick. The colonel pretends as if he did not see Ivan. While Ivan does not think the deed evil, Ivan is confused by the soldiers’ unwavering adherence to military rules and tries to understand the brutality that he witnessed. He is unable to understand, and his love for Varenka dissipates. Ultimately, Ivan Vasilievich eschews his planned course of life, ultimately refusing to marry or enter the civil or military services.

Characters[edit]

- Ivan Vasilievich, the protagonist, is the narrator of the story. He relates to a group of his friends a strange occurrence regarding a ball that he attended earlier in his life.

- Colonel B. ultimately serves as the unwitting source of conflict; he is a manifestation of Russian militant rule.

- Varenka B. is a young noblewoman with whom Ivan Vasilievich falls in love during the course of the ball. She is the daughter of Colonel B.

- Anisimov is a minor character, an engineer, who is also romantically interested in Varenka B. Through the rules of the ball, Anisimov secures a Mazurka dance with Varenka.

Symbolism[edit]

Gloves[edit]

The fetishistic fixation on the kid gloves throughout the story suggests their importance in character definition and symbolism.[4] When Ivan Vasilievich first meets Varenka, she is wearing «white kid gloves that reached almost to her thin, sharp elbows».[5] Along with the «little feather from her fan», she gives him a «whole glove» at the end of the ball, which Ivan regards with «one feeling of tender emotion».[6] The glove here symbolizes both the purity of Varenka’s spirit, the delicate refinement of high culture, and the depth of Ivan’s love.[3]

Later in the story, Ivan Vasilievich sees the colonel ordering the flogging of the Tartar.[5] When a soldier does not whip the Tartar with enough force, the colonel beats the «frightened, puny, weak soldier on the face».[7] In this scene, Ivan notes the colonel’s «strong hand in its kid glove,» and the glove transforms into a symbol of unyielding rule and human brutality.[7] In the flogging scene, the earlier illusion of the glove symbolizing upper-class culture shatters and is replaced by the image of an almost animalistic military brutality.

Clothing[edit]

Ivan Vasilievich denounces claims of his lust for Varenka, instead claiming he sees her in «bronze clothing».[8] This point is in stark visual opposition to the bare and bloodied body of the Tartar deserter.[3] Clothing becomes a symbol of a civilized state; ironically, it is the Tartar’s lack of clothing that reveals the uncivilized, unbridled aggression of the supposedly civilized soldiers.

Rules[edit]

Tolstoy was concerned with rules and social governance, both in his personal life and in his writing.[9] Through the ball, Tolstoy illustrates a highly regulated and cultural phenomenon, an event in which a strict adherence to rules is required to secure one’s place. For example, Ivan Vasilievich is unable to dance the mazurka due to his absence during the procedures determining the dance. The ball is simultaneously an «occasion of grace and elegance and a symbol of consummate artificiality.»[10] Furthermore, Tolstoy’s fixation on dress, through the kid gloves of the colonel and Varenka and the calfskin boots of the colonel, serves to reinforce the importance of propriety and appearance during both the dance and within Russian society at the time.[3]

Lent[edit]

Tolstoy specifies that the story occurs right at the start of Lent.[5]

As a Christian holiday, Lent evokes the image of Christ, which is seen in the image of the battered deserter. The act of flogging itself is reminiscent of the crucifixion of Christ, as both of his arms are tied to sticks held by two soldiers as he is forcibly led through the Gauntlet.[4] Appropriately, the Tartar begs for mercy multiple times, and the blacksmith says «Oh Lord» upon seeing the mangled body.[11]

Additionally, Ivan Vasilievich hears the gaunt-runner continually repeat «have mercy, brothers,» which draws upon Christian myths and rituals.[5] The unclothed Tartar is garbed in a Christian mythos that contrasts against the Greco-Roman idealism that surrounds the bronze-attired Varenka.[3]

Music[edit]

Tolstoy incorporates music throughout the story, and the musical choices highlight the contrast between the ball and the flogging. At the ball, the dancing of the mazurka «by the rules» occupies Ivan Vasilievich’s mind as the ball proceeds, and he ultimately fails in his goal of dancing this one particular piece with her, even though he enjoys almost all of the other music of the night at her side. Even at the end of the ball, he remains in an elated state and pays almost no attention to the musicians as they become tired and play with a «sort of weary despair».[7] Ivan Vasilievich recalls that the music of the ball caused a «singing in [his] soul», in stark contrast to his later memory of the military drummer and fifer creating «harsh, bad music» at the Gauntlet.[5][7]

Themes[edit]

Good and evil[edit]

The story begins with Ivan Vasilievich’s statement that «man cannot understand what’s good and what’s bad on his own, that it’s all a matter of the environment, that he’s a prey to the environment».[12] Tolstoy suggests that good and bad can reside in one person; this theme becomes the core of the story, as Ivan sees the «very handsome, stately, tall, and fresh old man» that he meets at the ball [8] transform into «a tall officer in a greatcoat and a peaked cap» who mercilessly flogs the Tartar.[11] Ivan Vasilievich becomes physically ill by the scene, but does not dismiss it as evil given everyone else’s acceptance of the situation. Ivan Vasilievich thinks that the colonel must know something that he doesn’t, but is unable to discover for himself the secret.

Culture and nature[edit]

Tolstoy emphasizes the opposition of culture and nature within «After the Ball,» notably through the juxtaposition of urban and rural in the two parts of the story.[3][10] The ball takes place indoors, and the flogging takes place outdoors: «It was perfect pre-Lenten weather, there was a mist, the waterlogged snow melted on the roads, and all the roofs were dripping.»[5] The colonel is the most obvious example of this opposition.[10] During the ball, he is a model of social grace and standing. During the flogging, he presides over the other soldiers in a ruthless manner.[10] Ivan Vasilievich is shocked by the two sides to the colonel. Through this scene, Tolstoy questions the natural state of man.[10]

In addition, the presence of rules as a form of symbolic cultural clothing is worth noting as yet one more way in which society hides itself.[3] The presence of this high culture is simultaneously complementary and in contrast against nature; Ivan Vasilievich’s loss of love for Varenka is indicative of the nature/culture dichotomy.[3] Ultimately, his decision to remain outside of the civil and military service demonstrates his lack of desire to accept the impositions of the «cultured» world.

State terror[edit]

The gauntlet is considered a manifestation of «state terror».[13] Its use relies on many factors making everyone involved complicit in the act, even to the extent that those watching (i.e. Ivan Vasilievich) are tainted by the act.[14] Tolstoy was vocal about his opinions on government rules, stating, «It’s much more natural to imagine a society governed by reasonable, beneficial and universally acknowledged rules than a society in which today’s people live, obeying state laws passed by no one knows whom,» and explores these themes in «After the Ball.»[9] The short story demonstrates the potential for government power to be used against its people and offers a contrast against the familial love and social euphoria witnessed in the first part of «After the Ball.»[3]

Expectations of society[edit]

The rule of law and the expectations of society are themes common to Tolstoy’s works.[15] In «After the Ball,» these social hierarchies are frequently connected to the wearing of gloves. The rules of proper conduct are repeatedly stated and emphasized in the story, both during and after the ball. The characters’ gloves always serve as part of their uniform and act as a symbol of their upper social status. The gloves also serve to drive the plot. For example, Ivan Vasilievich does not dance the proper mazurka with Varenka because he was delayed in putting on his gloves,[5] and later he must guess what «quality,» or emblem, she is wearing.[3] Varenka’s father, when asked to dance, also takes time to put on his glove and even states «everything according to the rules.»[16] Later, when the Colonel himself beats one of his own soldiers, the narrator emphasizes how this is done mercilessly: «With his strong hand in its kid glove, he beat the frightened, puny, weak soldier.»[7]

Style[edit]

Framing narrative[edit]

Tolstoy uses a framing narrative in «After the Ball,» as within Tolstoy’s story Ivan recalls the story to his friends later in life.[12] Because of this, the reader only hears of the series of events from the point of view of Ivan Vasilievich, and his own thought processes serve as a framework to manifest the blurred line between right and wrong.[3] The story is also framed as a bildungsroman, as Ivan Vasilievich describes how he went from a «very pert and merry lad, and rich besides,»[12] to one whose «whole life was changed» after being witness to the capability of human brutality.[12]

Defamiliarization[edit]

As the title suggestions, the short story may be considered in two parts — the ball and the flogging.[17] Tolstoy uses defamiliarization in each part to emphasize the importance of the ritual and social norms.[17]

During the ball, Varenka dances with her father as Ivan watches. He is struck by the «tapping of soles and of foot against foot,» noting the juxtaposition between Varenka’s small white satin shoes and her father’s large military boots. Ivan remains fixated on the colonel’s dancing, which is deconstructed into its component parts — the heavy legs and the square-toed calfskin boots. The scene suggests an awareness of the tight movements responsible for the effortless scene before the audience.

During the flogging, Ivan Vasilievich catches «a glimpse of the punished man’s back between the rows. It was something so mottled, wet, red, unnatural, that [he] could not believe it was a man’s body.»[5] Tolstoy’s use of defamiliarization here indicates how the colonel and his colleagues have rendered a fellow human into an unrecognizable, inhuman state.[3]

Epistemology[edit]

Ivan Vasilievich questions his ability to understand what he witnessed, attributing it to his own lack of the appropriate contextual information to judge the violence he saw.[7] Despite not expressing his stance publicly, his actions — forsaking the military, marriage, and the civil service — demonstrate an embodied knowledge that what he bore witness to was unjust.[18] This is in contrast to the obvious dissonance borne by Pozdnyshev in The Kreutzer Sonata in which, despite his time to reconsider the events that occurred, is last seen absorbed within his own thought; it is in his actions and thoughts on the trait that Pozdnyshev’s lack of understanding of his behaviors — and the structures leading to them — can be understood.[19]

English translations[edit]

Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009.

See also[edit]

- Leo Tolstoy bibliography

- Russian literature

- Victor Shklovsky and defamiliarization

References[edit]

- ^ a b Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма // levtolstoy.org.ru

- ^ a b c Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- ^ a b c d e f g h i j k l Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California.

- ^ a b Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- ^ a b c d e f g h Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009, p. 303.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 302.

- ^ a b c d e f Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 305.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 300.

- ^ a b Boot, Alexander (2009). God and Man According to Tolstoy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 153.

- ^ a b c d e Steiner, George (1996). Tolstoy or Dostoevsky. New Haven: Yale University Press. p. 85.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 304.

- ^ a b c d Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 298.

- ^ Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 196

- ^ Gibian, «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 197.

- ^ Green, Martin (1 January 1981). «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly. 5 (2): 166–177. JSTOR 40256117.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 301.

- ^ a b Thomson, Ewa (1971). Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton. p. 27.

- ^ Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 415.

- ^ Bicknell, «Self-knowledge and the limitations of narrative», Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 408.

Further reading[edit]

- Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): 406–416. Web.

- Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination». Human Rights Quarterly 5.2 (1983): 191–198. Web.

- Green, Martin. «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly 5.2 (1981): 166–177. Web.

- Heller, Otto. «Prophets of Dissent: Essays on Macterlinck, Strindberg, Nietzsche, and Tolstoy». London: Forgotten Books, 2012.

- Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- Lukács, György. «Narrate or describe?» Writer an Critic. London: Merlin Press, 1970.

- Shklovsky, Victor. Trans. Lee Lemon and Marion Reis. «Art as Technique». Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. David Lodge. London: Longmans, 1988. 16–30.

- Steiner, George. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. New York: Open Road Media, 2013.

- Tóibín, Colm. «Love and Death». The Guardian 15 February 2003. Web. https://www.theguardian.com/books/2003/feb/15/classics.leonikolaevichtolstoy

- Thomson, Ewa. Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton, 1971.

- Tolstoy, Leo. What is Art? Trans. Richard Pevear. New York: Penguin Classics, 1996.

- Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California. Web. 27 January 2016.

- Zholkovsky, Alexander. «How a Russian Maupassant Was Made in Odessa and Yasnaya Polyana: Isaak Babel’and the Tolstoy Legacy». Slavic Review 53.3 (1994): 671–693. Web.

External links[edit]

- After the Dance at Standard Ebooks (as part of the collection Short Fiction)

| «After the Ball» | |

|---|---|

| by Leo Tolstoy | |

Publication by Posrednik (1912) |

|

| Original title | После бала |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Publication date | 1911 |

«After the Ball» (also known as «After the Dance») (Russian: После бала) is a short story by the Russian writer Leo Tolstoy, written in the year 1903 and published posthumously in 1911. The short story serves as an example of Tolstoy’s commentary on high culture and social governance, as explored through one man’s experience with love.

Background and publication[edit]

«After the Ball» was originally entitled «Father and Daughter». Tolstoy then renamed it to «Oh You Say» before settling on «After the Ball».[1]

There are semi-autobiographical events in the story. According to Tolstoy, «After the Ball» is based on a series of events that occurred surrounding Tolstoy’s brother, Sergei. Sergei had fallen in love with a woman named Varvara (nicknamed «Varenka») Andreyevna Koreisha, who happened to be the daughter of Commander Andrei Petrovich Koreish. Upon one day witnessing the beating of a runaway soldier under the Commander’s supervision, Sergei’s love quickly faded, and he quickly gave up his intention to marry her.[1]

In «After the Ball,» Tolstoy reuses motifs from his earlier works, such as the gloves from Childhood and boots from Youth, both of which were works based on his own life.[2][3] Furthermore, characters and scenes from «After the Ball» are similar to those in War and Peace, which was published in 1869 and explores the same issues of governance, love, loss, and betrayal.[2] Specifically, the colonel is reminiscent of the character Nikolai Rostov (from War and Peace), and the ball in the short story evokes themes similar to those in the soirée at the beginning of the novel.[2]

Plot[edit]

Ivan Vasilievich is telling a story to his friends. The tale opens with Ivan Vasilievich pining after the beautiful Varenka B., daughter of Colonel B. Ivan recounts to his friends the events of the night, during which he danced with Varenka and witnessed the colonel dance with her. He notes how deeply he fell in love with Varenka and grew to admire her father during the course of the night.

Later that night after the ball, Ivan Vasilievich is unable to sleep due to his infatuation with Varenka, so he leaves his home to go on a walk. As he wanders the street towards Varenka’s home, he witnesses the running of a gauntlet by a Tartar who has deserted the military. Colonel B. oversees the flogging of the Tatar. Upon recognizing the face of Varenka’s father, Ivan Vasilievich feels sick. The colonel pretends as if he did not see Ivan. While Ivan does not think the deed evil, Ivan is confused by the soldiers’ unwavering adherence to military rules and tries to understand the brutality that he witnessed. He is unable to understand, and his love for Varenka dissipates. Ultimately, Ivan Vasilievich eschews his planned course of life, ultimately refusing to marry or enter the civil or military services.

Characters[edit]

- Ivan Vasilievich, the protagonist, is the narrator of the story. He relates to a group of his friends a strange occurrence regarding a ball that he attended earlier in his life.

- Colonel B. ultimately serves as the unwitting source of conflict; he is a manifestation of Russian militant rule.

- Varenka B. is a young noblewoman with whom Ivan Vasilievich falls in love during the course of the ball. She is the daughter of Colonel B.

- Anisimov is a minor character, an engineer, who is also romantically interested in Varenka B. Through the rules of the ball, Anisimov secures a Mazurka dance with Varenka.

Symbolism[edit]

Gloves[edit]

The fetishistic fixation on the kid gloves throughout the story suggests their importance in character definition and symbolism.[4] When Ivan Vasilievich first meets Varenka, she is wearing «white kid gloves that reached almost to her thin, sharp elbows».[5] Along with the «little feather from her fan», she gives him a «whole glove» at the end of the ball, which Ivan regards with «one feeling of tender emotion».[6] The glove here symbolizes both the purity of Varenka’s spirit, the delicate refinement of high culture, and the depth of Ivan’s love.[3]

Later in the story, Ivan Vasilievich sees the colonel ordering the flogging of the Tartar.[5] When a soldier does not whip the Tartar with enough force, the colonel beats the «frightened, puny, weak soldier on the face».[7] In this scene, Ivan notes the colonel’s «strong hand in its kid glove,» and the glove transforms into a symbol of unyielding rule and human brutality.[7] In the flogging scene, the earlier illusion of the glove symbolizing upper-class culture shatters and is replaced by the image of an almost animalistic military brutality.

Clothing[edit]

Ivan Vasilievich denounces claims of his lust for Varenka, instead claiming he sees her in «bronze clothing».[8] This point is in stark visual opposition to the bare and bloodied body of the Tartar deserter.[3] Clothing becomes a symbol of a civilized state; ironically, it is the Tartar’s lack of clothing that reveals the uncivilized, unbridled aggression of the supposedly civilized soldiers.

Rules[edit]

Tolstoy was concerned with rules and social governance, both in his personal life and in his writing.[9] Through the ball, Tolstoy illustrates a highly regulated and cultural phenomenon, an event in which a strict adherence to rules is required to secure one’s place. For example, Ivan Vasilievich is unable to dance the mazurka due to his absence during the procedures determining the dance. The ball is simultaneously an «occasion of grace and elegance and a symbol of consummate artificiality.»[10] Furthermore, Tolstoy’s fixation on dress, through the kid gloves of the colonel and Varenka and the calfskin boots of the colonel, serves to reinforce the importance of propriety and appearance during both the dance and within Russian society at the time.[3]

Lent[edit]

Tolstoy specifies that the story occurs right at the start of Lent.[5]

As a Christian holiday, Lent evokes the image of Christ, which is seen in the image of the battered deserter. The act of flogging itself is reminiscent of the crucifixion of Christ, as both of his arms are tied to sticks held by two soldiers as he is forcibly led through the Gauntlet.[4] Appropriately, the Tartar begs for mercy multiple times, and the blacksmith says «Oh Lord» upon seeing the mangled body.[11]

Additionally, Ivan Vasilievich hears the gaunt-runner continually repeat «have mercy, brothers,» which draws upon Christian myths and rituals.[5] The unclothed Tartar is garbed in a Christian mythos that contrasts against the Greco-Roman idealism that surrounds the bronze-attired Varenka.[3]

Music[edit]

Tolstoy incorporates music throughout the story, and the musical choices highlight the contrast between the ball and the flogging. At the ball, the dancing of the mazurka «by the rules» occupies Ivan Vasilievich’s mind as the ball proceeds, and he ultimately fails in his goal of dancing this one particular piece with her, even though he enjoys almost all of the other music of the night at her side. Even at the end of the ball, he remains in an elated state and pays almost no attention to the musicians as they become tired and play with a «sort of weary despair».[7] Ivan Vasilievich recalls that the music of the ball caused a «singing in [his] soul», in stark contrast to his later memory of the military drummer and fifer creating «harsh, bad music» at the Gauntlet.[5][7]

Themes[edit]

Good and evil[edit]

The story begins with Ivan Vasilievich’s statement that «man cannot understand what’s good and what’s bad on his own, that it’s all a matter of the environment, that he’s a prey to the environment».[12] Tolstoy suggests that good and bad can reside in one person; this theme becomes the core of the story, as Ivan sees the «very handsome, stately, tall, and fresh old man» that he meets at the ball [8] transform into «a tall officer in a greatcoat and a peaked cap» who mercilessly flogs the Tartar.[11] Ivan Vasilievich becomes physically ill by the scene, but does not dismiss it as evil given everyone else’s acceptance of the situation. Ivan Vasilievich thinks that the colonel must know something that he doesn’t, but is unable to discover for himself the secret.

Culture and nature[edit]

Tolstoy emphasizes the opposition of culture and nature within «After the Ball,» notably through the juxtaposition of urban and rural in the two parts of the story.[3][10] The ball takes place indoors, and the flogging takes place outdoors: «It was perfect pre-Lenten weather, there was a mist, the waterlogged snow melted on the roads, and all the roofs were dripping.»[5] The colonel is the most obvious example of this opposition.[10] During the ball, he is a model of social grace and standing. During the flogging, he presides over the other soldiers in a ruthless manner.[10] Ivan Vasilievich is shocked by the two sides to the colonel. Through this scene, Tolstoy questions the natural state of man.[10]

In addition, the presence of rules as a form of symbolic cultural clothing is worth noting as yet one more way in which society hides itself.[3] The presence of this high culture is simultaneously complementary and in contrast against nature; Ivan Vasilievich’s loss of love for Varenka is indicative of the nature/culture dichotomy.[3] Ultimately, his decision to remain outside of the civil and military service demonstrates his lack of desire to accept the impositions of the «cultured» world.

State terror[edit]

The gauntlet is considered a manifestation of «state terror».[13] Its use relies on many factors making everyone involved complicit in the act, even to the extent that those watching (i.e. Ivan Vasilievich) are tainted by the act.[14] Tolstoy was vocal about his opinions on government rules, stating, «It’s much more natural to imagine a society governed by reasonable, beneficial and universally acknowledged rules than a society in which today’s people live, obeying state laws passed by no one knows whom,» and explores these themes in «After the Ball.»[9] The short story demonstrates the potential for government power to be used against its people and offers a contrast against the familial love and social euphoria witnessed in the first part of «After the Ball.»[3]

Expectations of society[edit]

The rule of law and the expectations of society are themes common to Tolstoy’s works.[15] In «After the Ball,» these social hierarchies are frequently connected to the wearing of gloves. The rules of proper conduct are repeatedly stated and emphasized in the story, both during and after the ball. The characters’ gloves always serve as part of their uniform and act as a symbol of their upper social status. The gloves also serve to drive the plot. For example, Ivan Vasilievich does not dance the proper mazurka with Varenka because he was delayed in putting on his gloves,[5] and later he must guess what «quality,» or emblem, she is wearing.[3] Varenka’s father, when asked to dance, also takes time to put on his glove and even states «everything according to the rules.»[16] Later, when the Colonel himself beats one of his own soldiers, the narrator emphasizes how this is done mercilessly: «With his strong hand in its kid glove, he beat the frightened, puny, weak soldier.»[7]

Style[edit]

Framing narrative[edit]

Tolstoy uses a framing narrative in «After the Ball,» as within Tolstoy’s story Ivan recalls the story to his friends later in life.[12] Because of this, the reader only hears of the series of events from the point of view of Ivan Vasilievich, and his own thought processes serve as a framework to manifest the blurred line between right and wrong.[3] The story is also framed as a bildungsroman, as Ivan Vasilievich describes how he went from a «very pert and merry lad, and rich besides,»[12] to one whose «whole life was changed» after being witness to the capability of human brutality.[12]

Defamiliarization[edit]

As the title suggestions, the short story may be considered in two parts — the ball and the flogging.[17] Tolstoy uses defamiliarization in each part to emphasize the importance of the ritual and social norms.[17]

During the ball, Varenka dances with her father as Ivan watches. He is struck by the «tapping of soles and of foot against foot,» noting the juxtaposition between Varenka’s small white satin shoes and her father’s large military boots. Ivan remains fixated on the colonel’s dancing, which is deconstructed into its component parts — the heavy legs and the square-toed calfskin boots. The scene suggests an awareness of the tight movements responsible for the effortless scene before the audience.

During the flogging, Ivan Vasilievich catches «a glimpse of the punished man’s back between the rows. It was something so mottled, wet, red, unnatural, that [he] could not believe it was a man’s body.»[5] Tolstoy’s use of defamiliarization here indicates how the colonel and his colleagues have rendered a fellow human into an unrecognizable, inhuman state.[3]

Epistemology[edit]

Ivan Vasilievich questions his ability to understand what he witnessed, attributing it to his own lack of the appropriate contextual information to judge the violence he saw.[7] Despite not expressing his stance publicly, his actions — forsaking the military, marriage, and the civil service — demonstrate an embodied knowledge that what he bore witness to was unjust.[18] This is in contrast to the obvious dissonance borne by Pozdnyshev in The Kreutzer Sonata in which, despite his time to reconsider the events that occurred, is last seen absorbed within his own thought; it is in his actions and thoughts on the trait that Pozdnyshev’s lack of understanding of his behaviors — and the structures leading to them — can be understood.[19]

English translations[edit]

Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009.

See also[edit]

- Leo Tolstoy bibliography

- Russian literature

- Victor Shklovsky and defamiliarization

References[edit]

- ^ a b Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма // levtolstoy.org.ru

- ^ a b c Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- ^ a b c d e f g h i j k l Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California.

- ^ a b Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- ^ a b c d e f g h Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009, p. 303.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 302.

- ^ a b c d e f Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 305.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 300.

- ^ a b Boot, Alexander (2009). God and Man According to Tolstoy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 153.

- ^ a b c d e Steiner, George (1996). Tolstoy or Dostoevsky. New Haven: Yale University Press. p. 85.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 304.

- ^ a b c d Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 298.

- ^ Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 196

- ^ Gibian, «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 197.

- ^ Green, Martin (1 January 1981). «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly. 5 (2): 166–177. JSTOR 40256117.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 301.

- ^ a b Thomson, Ewa (1971). Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton. p. 27.

- ^ Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 415.

- ^ Bicknell, «Self-knowledge and the limitations of narrative», Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 408.

Further reading[edit]

- Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): 406–416. Web.

- Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination». Human Rights Quarterly 5.2 (1983): 191–198. Web.

- Green, Martin. «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly 5.2 (1981): 166–177. Web.

- Heller, Otto. «Prophets of Dissent: Essays on Macterlinck, Strindberg, Nietzsche, and Tolstoy». London: Forgotten Books, 2012.

- Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- Lukács, György. «Narrate or describe?» Writer an Critic. London: Merlin Press, 1970.

- Shklovsky, Victor. Trans. Lee Lemon and Marion Reis. «Art as Technique». Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. David Lodge. London: Longmans, 1988. 16–30.

- Steiner, George. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. New York: Open Road Media, 2013.

- Tóibín, Colm. «Love and Death». The Guardian 15 February 2003. Web. https://www.theguardian.com/books/2003/feb/15/classics.leonikolaevichtolstoy

- Thomson, Ewa. Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton, 1971.

- Tolstoy, Leo. What is Art? Trans. Richard Pevear. New York: Penguin Classics, 1996.

- Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California. Web. 27 January 2016.

- Zholkovsky, Alexander. «How a Russian Maupassant Was Made in Odessa and Yasnaya Polyana: Isaak Babel’and the Tolstoy Legacy». Slavic Review 53.3 (1994): 671–693. Web.

External links[edit]

- After the Dance at Standard Ebooks (as part of the collection Short Fiction)

| После бала | |

| Жанр: |

рассказ |

|---|---|

| Автор: |

Лев Толстой |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1903 |

| Публикация: |

1911 |

После бала — рассказ Льва Толстого, увидевший свет после его смерти, в 1911 году.

В основе рассказа лежат события, произошедшие со старшим братом Льва Толстого — Сергеем. В ту пору Лев Николаевич, будучи студентом, жил в Казани вместе с братьями. Сергей Николаевич был влюблён в дочь военного начальника Л. П. Корейша и бывал у них в доме. Но после увиденного им избиения беглого солдата под руководством отца девушки, чувства влюблённого быстро охладели, и он отказался от намерения жениться.

В рассказе Толстой рисует две контрастные картины. Первая — ярка и празднична, она описывает бал у губернского предводителя, где герой рассказа влюблён в Вареньку и восхищён её отцом-полковником. Но чем роскошнее эта картина, тем гнуснее и омерзительнее предстаёт перед читателем вторая картина — сцена расправы над бежавшим солдатом. Перевоплощение нежно любящего отца и добродушного полковника в жестокого и безжалостного мучителя настолько потрясло Ивана Васильевича, героя рассказа, что чувства его к Вареньке быстро остыли.

Эта история так прочно осела в памяти Толстого, что он много лет спустя описал её в этом рассказе. До того, как этот рассказ получил своё окончательное название, он назывался «Дочь и отец», потом — «А вы говорите».

Упоминаемый Толстым в рассказе «девический институт» — это Казанский Родионовский институт благородных девиц, располагавшийся тогда на окраине города. Место, где «гоняли татарина за побег», теперь является улицей Льва Толстого.

|

|

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

| |

|

|---|---|

| Романы | Семейное счастие • Декабристы • Война и мир • Анна Каренина • Воскресение |

| Повести | (Трилогия) Детство • Отрочество • Юность Два гусара • Альберт • Утро помещика • Казаки • Поликушка • Холстомер • Записки сумасшедшего • Смерть Ивана Ильича • Крейцерова соната • Дьявол • Отец Сергий • Хаджи-Мурат |

| Рассказы |

Севастопольские рассказы (сборник)

|

| Драмы | Власть тьмы • Плоды просвещения • Живой труп |

| Учебные и методические пособия |

Азбука • Новая азбука • Арифметика • Первая русская книга для чтения • Вторая русская книга для чтения • Третья русская книга для чтения • Четвёртая русская книга для чтения |

| Педагогические статьи |

О народном образовании • Воспитание и образование • Прогресс и определение образования • О народном образовании |

| Публицистические произведения |

О переписи в Москве • Исповедь • Так что же нам делать? • О жизни • Голод или не голод? • Царство божие внутри вас |

| Книги и статьи об искусстве |

Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? • Несколько слов по поводу книги «Война и мир» • Об искусстве • Что такое искусство? • О Шекспире и о драме |

| Другое | Круг чтения |

- Информация о материале

- Категория: Статьи

- Опубликовано: 03 августа 2020

Рассказ Толстого «После бала» был опубликован только в посмертном собрании сочинений писателя. Этот небольшой текст затерялся в тени его более масштабных произведений.

Как устроен рассказ и почему он важен для понимания позднего Толстого — разбираются участники Летней школы для учителей литературы в Ясной Поляне вместе с редакторами проекта о русской литературе «Полка».

О чём эта книга?

Герой рассказа Иван Васильевич, явно пользующийся моральным авторитетом и приносящий большую (хотя и не названную) общественную пользу, сообщает, что его собственные представления о добре и зле и всю его жизнь изменил буквально только случай, произошедший с ним в юности. Студентом он был без памяти влюблён в красавицу по имени Варенька и пользовался взаимностью. Наблюдая, как Варенька танцует на балу со своим отцом, полковником, он любуется их статью и сияющими улыбками. Под утро, не в состоянии заснуть от счастья, студент приходит к их дому, где становится свидетелем ужасной сцены: полковник командует расправой над солдатом-дезертиром. Это зрелище соединяется в сознании героя с образом Вареньки, положив конец и его любви, и намерению делать военную карьеру. Сюжет был основан на реальном воспоминании Толстого, описанного им также в статье «Николай Палкин» (1886): «Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцовал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью».

По одной из версий, в этом рассказе писатель иносказательно описывает собственное разочарование в религии: добропорядочный и симпатичный полковник совершает зверскую расправу над солдатом (причём мусульманином) в Чистый понедельник, первый день Великого поста, и с точки зрения общественной морали, основанной на формальном христианстве, он прав — Толстой, однако, не принимает подобной правоты.

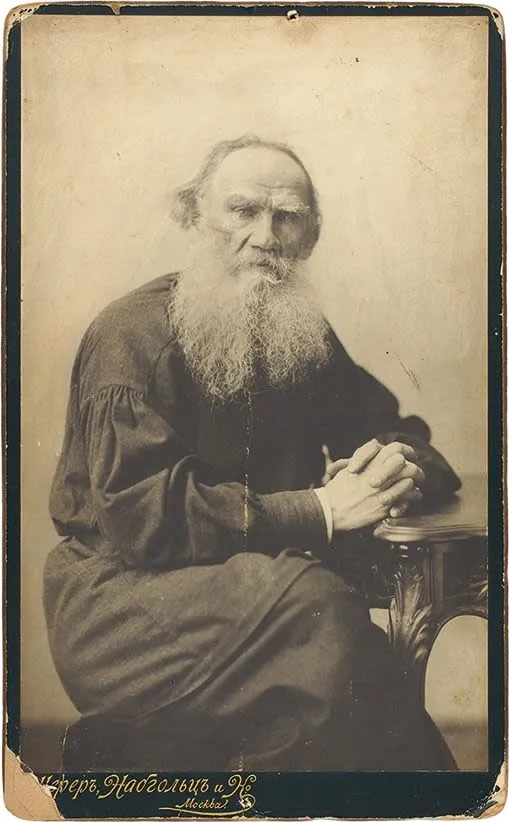

Лев Толстой

Когда она написана?

В августе 1903 года, в Ясной Поляне. Толстой пишет рассказ по просьбе еврейского писателя Шолом-Алейхема: тот готовит литературный сборник в пользу евреев, пострадавших во время кровавого погрома в Кишинёве 6–7 апреля 1903 года. В письме зубному врачу из Елисаветграда Эммануилу Линецкому, который просил Толстого публично высказаться о погроме, Толстой пишет о необходимости «доброй жизни, исключающей не только всякое насилие над ближним, но и участие в насилии и пользование для своих выгод орудиями насилия, учрежденными правительством». Тема насилия и его орудий отзовётся и в рассказе.

Впервые Толстой упоминает о замысле рассказа в дневниковой записи от 9 июня 1903 года: «Рассказ о бале и сквозь строй». Через два месяца, 9 августа Толстой записывает в дневнике: «Написал в один день «Дочь и отец» (первое название рассказа — Прим.ред.). Недурно». Затем Толстой даёт рассказу новое название — «А вы говорите» — и продолжает работать над ним до 20 августа.

Шолом-Алейхем, 1900-е

Как она написана?

Рассказ строится на противопоставлении двух частей, через которое показан внезапный переворот в сознании главного героя. Два основных эпизода — бал и сцена телесного наказания — это два мира, разделенные символической завесой тумана, сквозь который проходит главный герой.

Противопоставление двух эпизодов подчеркивается контрастом звуков, цветовой палитры, чистоты — грязи, любви — жестокости, духовного — телесного. Так,например, пленительные звуки мазурки из первого эпизода, которые всё ещё звучат в душе героя, сменяются «неприятной, визгливой мелодией», барабанной дробью и свистом флейты. А светлая и нежная палитра светского бала резко контрастирует с грязными, тёмными, агрессивными цветами сцены экзекуции.

Разница между мирами подчёркивается и деталями внешности персонажей: если на балу рассказчик замечает на лице полковника «ласковую, радостную улыбку, как у дочери», то в сцене экзекуции в глаза ему бросается оскал белых зубов наказываемого. Заботливый отеческий взгляд полковника из сцены на балу во второй части рассказа становится грозным и злобным. И вместе с тем, эти два мира — часть одного целого: мы видим их глазами одного и того же рассказчика, и внимание его сосредоточено на фигуре одного и того же полковника, со всё той же мягкой замшевой перчаткой на руке. В каком-то смысле, второй мир — и продолжение, и изнанка первого, невидимая для гостей на балу.

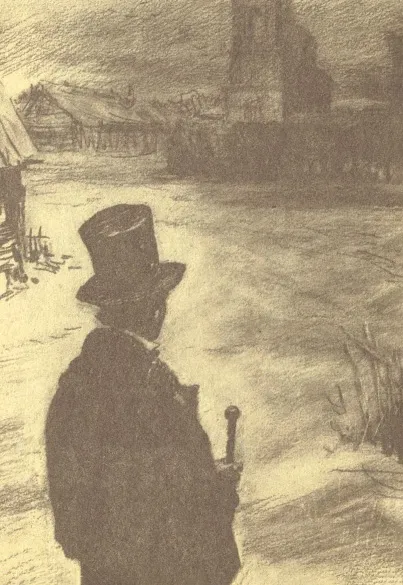

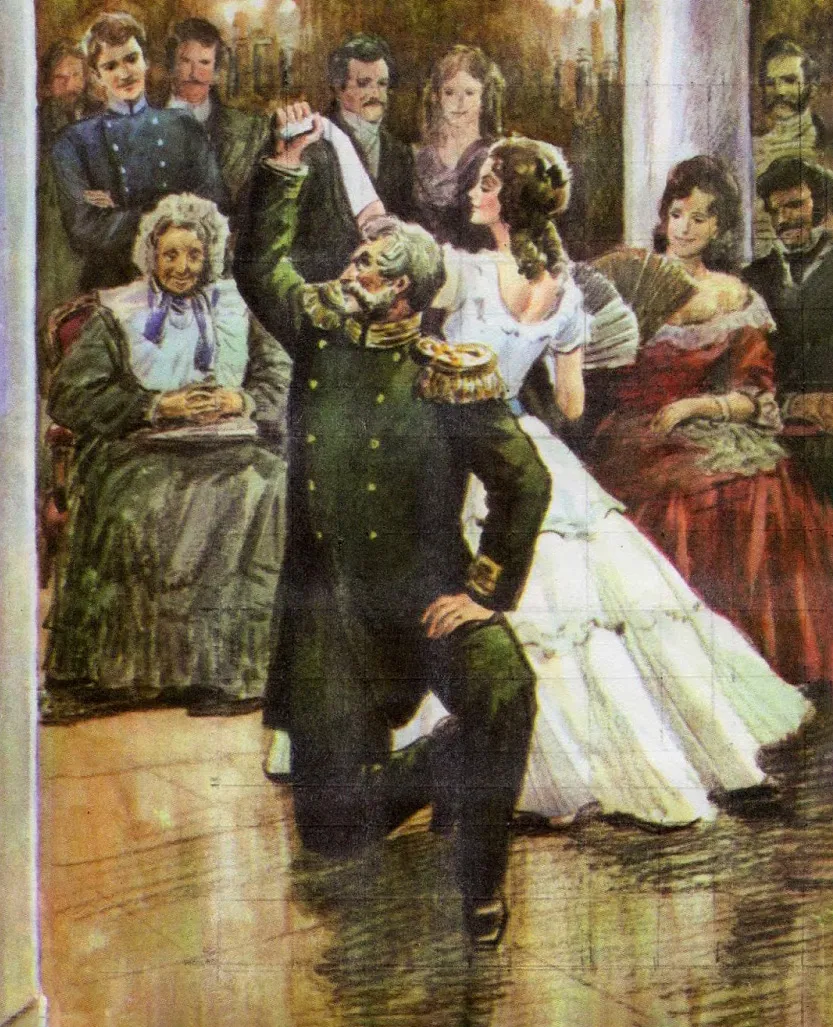

Иван Васильевич (рассказчик). Иллюстрация к рассказу «После бала». Художник Никифор Ращектаев, 1975

Что на неё повлияло?

Летом 1903 года, когда создаётся рассказ, Толстого всё чаще посещают мысли о скорой смерти, о чём он говорит в своём дневнике. В то же время он много думает о том, что происходит в стране. Ещё в начале года он пишет «Обращение к политическим деятелям (о политике и нравственности)», где ясно высказывает свою гражданскую позицию: он убежден в «той самой простой, всем понятной и неопровержимой истине, что для того, чтобы была добрая жизнь между людьми, нужно, чтобы люди были добрые». Среди вещей, больше всего возмущающих Толстого, — смертная казнь и телесные наказания: в 1900-е он пишет о них несколько рассказов и памфлетов.

Сюжет рассказа Толстому подсказало одно из семейных воспоминаний — о короткой влюбленности его брата Николая. В 1903 году, после просьбы Шолом-Алейхема, Толстой записал в дневнике: «В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблён в (Ко[рейшу]) красавицу, дочь воинск[ого) начал[ьника]-поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берёт ее и идет мазурку. И на утро после влюблённой бессонной ночи звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинск[ий] начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)»..

Как она была опубликована?

Рассказ, написанный по просьбе писателя Шолом-Алейхема для сборника в пользу евреев, пострадавших во время кишинёвского погрома, в итоге так и не был опубликован в этом сборнике. Впервые «После бала» появляется в печати в 1911 году в издании «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого» (под редакцией Владимира Черткова) — в первом томе, там же, где были впервые опубликованы «Дьявол», «Фальшивый купон» и «Живой труп»

Как ее приняли?

Как ни странно, в русской критике начала XX века рассказ «После бала» остался слепым пятном. Будучи опубликован в посмертном собрании сочинений Толстого, этот небольшой текст затерялся в тени гораздо более масштабного произведения «Хаджи-Мурат», тоже впервые увидевшего свет в этом трёхтомнике. Как отмечал в статье «Толстой после 1880 г.» Дмитрий Святополк-Мирский, «между тем, что написал Толстой до 1880 года, и тем, что он написал после, пролегла глубокая пропасть». На смену художнику пришёл последовательный проповедник. В основу толстовского учения легли нравственные принципы христианства без мистической и обрядовой его сторон, а главным из них стало непротивление злу насилием. Писатель «отверг авторитет Церкви, поддерживающей действия государства, и осудил государство, поддерживающее насилие и принуждение», а вместо слепого следования церковным догматам, традициям и правилам призвал слушать голос собственной совести — это соображение критика в полной мере можно отнести и к «После бала».

Лев Толстой в Ясной Поляне, 1903 год. Фотография Марии Оболенской

Что было дальше?

По предположению Виктора Шкловского, работа над рассказом повлияла на одновременный более крупный замысел Толстого — повесть «Хаджи-Мурат» [1], где также присутствует волновавший писателя мотив варварских телесных наказаний — здесь приказ о наказании 12 000 ударами отдаёт сам Николай I. Как и «Хаджи-Мурат», рассказ «После бала» вошёл в основной толстовский канон — хотя, что неудивительно, занял в нём скорее периферийное место. Он не раз переиздавался вскоре после революции (иногда вкупе со статьёй Ленина «Л. Н. Толстой») — в первую очередь как иллюстрация жестокости царского режима. В 1961 году появилась его короткометражная экранизации (режиссёр Анатолий Дудоров).

«После бала» не раз приводили в пример как образец повествовательной техники: так, Дьёрдь Лукач в работе «Рассказ или описание?» говорил о «великом эпическом искусстве» Толстого, которое проявляется в умении сохранять в тексте напряжение (речь идёт о трансформации образа отца-полковника). Он же в работе «Толстой и развитие реализма» писал, что «После бала» — самый «формально законченный рассказ», равного которому не знает западная литература. Очевидной и традиционной трактовкой рассказа в советском литературоведении (Николай Гудзий, Владимир Жданов и другие) был протест против смертной казни и телесных наказаний; рассказ рассматривался в комплексе с «Николаем Палкиным», «За что?», «Не могу молчать» — художественными и публицистическими высказываниями Толстого на эту тему. Позднее делались попытки взглянуть на рассказ по-новому: например, Александр Жолковский, вооружённый методологией фольклориста Владимира Проппа, рассматривает «После бала» как вариант сказочного сюжета о волшебной невесте.

Сегодня толстовский рассказ включён в школьную программу. Некоторые считают его одним из поворотных текстов русской литературы: например, он открывает антологию «Русский рассказ XX века», составленную Владимиром Сорокиным и сфокусированную на восприятии тела в русской словесности, до того практически «бестелесной».

[1] Шкловский, «Повести о прозе»

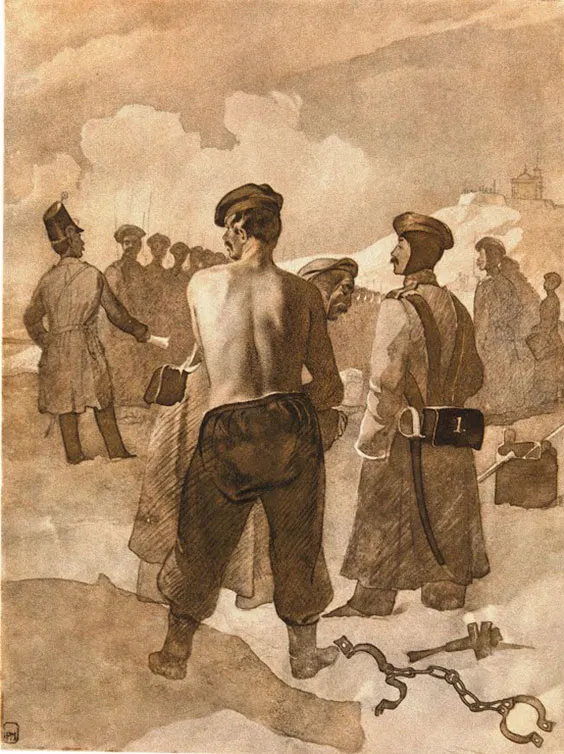

Сквозь строй. Иллюстрация к рассказу «После бала». Художник Игорь Пчелко, 1970-е

Почему действие рассказа происходит в нескольких временных пластах?

Рассказ «После бала» Толстой написал в 1903 году, и по сюжету он представляет собой события одних суток. Но внутреннее время произведения занимает более 30 лет.

Первый временной порог, который мы видим, — 40-е годы XIX века, эпоха Николая I, время политической реакции. Были отложены все прогрессивные реформы, намеченные в царствование Александра I, введены жестокие телесные наказания в армии (шпицрутены), за что император получил прозвище «Николай Палкин». Его приход к власти был обагрён кровью декабристов. Общественная и политическая жизнь была заморожена. Политические дискуссии о путях развития России и все молодёжные собрания запрещены («не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий»), и герой сообщает слушателям, что «были… просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились».

Перед нами студент, полный надежд и желания любить. Бал открывает перед ним путь в мир упорядоченной иерархии, к карьерному росту: обоюдная симпатия молодых людей и доброе отношение отца Вареньки к герою делают будущий брак Ивана Васильевича с полковничьей дочерью фактически предрешённым. Но затем вся жизнь героя меняется «от одной ночи, или скорее утра».

Второй временной пласт — 1880-е годы, спад прогрессивных общественных настроений и вырождение их в «теорию малых дел», время распространения социалистических идей, в том числе и в публицистике. Именно поэтому Иван Васильевич, говоря о своей молодости, вспоминает, что тогда никаких кружков и политической активности молодых не было. Оба этих временных пласта по своей сути — максимальное замедление общественной и политической жизни, в то время как для конкретного героя жизнь ежедневно продолжала свой ход. Поэтому в рассказчике мы видим человека зрелого, уже способного подвести итоги прожитого. Любопытно, что герой в зрелом возрасте ни о чем не жалеет: он отказался от карьеры, женитьбы, семьи, но сохранил себя как личность, вызывая уважение у окружающих: «…сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было».

Сознательный отказ героя от того, чтобы быть человеком системы, связан с мировоззрением Толстого: любая творимая человеком несправедливость разрушает душу, но ресурс для сохранения в себе человека — у каждого внутри. Иван Васильевич сохраняет эту духовную цельность до зрелого возраста.

Эмоциональное, спонтанное решение, принятое в юности, рационально проходит через всю жизнь и лишь подтверждается с течением времени и накоплением жизненного опыта. Сам же рассказ появляется из-под пера Толстого в 1903 году, что дает еще один временной аспект, смысл которого необходимо трактовать в соответствии с философией и этикой позднего Толстого. В качестве параллели можно вспомнить, как в 1860-е Толстой работал над «Войной и миром»: замысел романа о возвращении ссыльных декабристов привёл его к 1825 году, затем к 1812-му и 1805-му.

Варенька и отец-полковник на балу. Иллюстрация к рассказу «После бала».Художник Игорь Пчелко, 1970-е

Зачем Варенька дарит перо Ивану Васильевичу?

Варенька в третьем часу ночи на балу дарит Ивану Васильевичу пёрышко из веера. Пёрышко как значимая деталь этого эпизода может иметь несколько интерпретаций: культурологическую, символическую, фольклорную.

Язык веера — важный элемент светского этикета дворянской культуры XIX века. Например, закрытый веер означал, что девушка хочет закончить разговор; если женщина сложенный веер прикладывала ко рту, это означало «Молчите, нас подслушивают»; веер, приложенный левой рукой к правой щеке, означал «Да», а правой рукой к левой щеке — «Нет». Героиня толстовского рассказа, отдавая герою пёрышко от веера вместе с перчаткой, недвусмысленно показывает, что его чувства пользуются взаимностью.

Согласно символической трактовке, веер — сувенир культурной (бестелесной) любви героев. Перья веера, не касающиеся тела женщины, — символ платонического чувства. По культурной традиции, перо — атрибут «крылатой души» (в славянской культуре душа изображалась в образе ласточки). Варенька с ног до головы в белом, цвете, символизирующем невинность: в пёрышке, которое она вручает герою, можно увидеть ещё один намёк на то, что герой воспринимает её как ангела, как бы уделяющего ему перо из собственного крыла. «Дайте же веер, сказала она. / Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. / Так вот вам, чтоб вы не жалели, сказала она, оторвала пёрышко от веера и дала мне» — эта сцена бестелесной страсти противопоставлена эпизоду телесного наказания татарина.

Согласно архетипическому представлению, перышко соотносит Вареньку с жар-птицей, то есть невестой-вредителем, которая приобщает героя к обрядовым таинствам (бессонница, наблюдение за сценой наказания vs свадебное насилие, испытание героя).

Веер. Россия, вторая половина XIX века. Кость, перламутр, металл, ткань резьба

За что наказывали шпицрутенами?

Наказание шпицрутенами — длинными гибкими прутьями из лозы — в российской армии было введено Петром 1 по примеру армий Швеции и Англии. Удары шпицрутенами (или палками) назначались за различные провинности, тяжесть наказания зависела от тяжести проступка. Так, за неопрятный мундир полагалось от 100 ударов и более, за пьянство — 300–500 ударов, за воровство у товарищей — 500 ударов. Татарина в рассказе наказывают за побег, это был самый серьезный проступок для солдата — и соответственно, самое серьёзное наказание. За первый побег назначали 1500 ударов, за второй — до 3000, за третий — до 5000. Впрочем, точный объём наказания зависел от воли полкового командира.

Экзекуцию, которую мы видим в рассказе, называли «прогнать сквозь строй»: провинившегося проводили сквозь строй солдат, каждый из которых должен был ударить его. Нередки были случаи, когда солдат забивали до смерти. Толстой не случайно указывает, что полковник носит усы à la Nicolas I — в стиле Николая I: в эпоху правления Николая I, когда происходит действие рассказа, телесные наказания в российской армии были чрезвычайно распространены. Во Франции эта практика была упразднена в конце XVIII века, в эпоху Великой французской революции, в Пруссии, Италии и Бельгии — к 1830 году. В России же наказание шпицрутенами было отменено Александром II только в 1863 году, а полностью телесные наказания были упразднены в 1904 году, через год после создания рассказа.

Тарас Шевченко. Наказание шпицрутенами. 1856-1857. Национальный музей Тараса Шевченко, Киев

Как Толстой говорит о теле?

У собеседников Ивана Васильевича возникает сомнение в правдивости его слов: «И я вальсировал ещё и еще и не чувствовал своего тела». «Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только своё, но и её тело, — сказал один из гостей». В самом деле, Иван Васильевич, создавая образ своей первой чистой любви, подробно говорит о теле Вареньки: «высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на её худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид».

Однако, объясняя отношение к телесности своего поколения, Иван Васильевич говорит: «Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя» (Быт. 9:18–29). Иван Васильевич как будто бы намеренно не называет понятное всем имя Хама, ставшее нарицательным. Хам был проклят Ноем за то, что смотрел на него обнаженного, не устыдившись. Одновременно ответ героя содержит отсылки к пониманию телесности в романтическом контексте: Иван Васильевич вспоминает прозу Альфонса Карра, французского автора повестей о первой любви и её разочарованиях, что напоминает нам сюжет «После бала».

Телесное ярко, гротескно, безобразно проявляется в кульминационном эпизоде рассказа: сцене наказания беглого солдата-татарина. Исследователи обращают внимание на двухчастную структуру рассказа, резкое противопоставление бала и экзекуции. Отсылка к истории Ветхого Завета в рассказе Ивана Васильевича о бале позволяет сравнить вторую часть текста с Новым заветом, ведь через сцену наказания шпицрутенами просвечивает распятие Иисуса Христа. В этой сцене словом «стыд» рассказчик возвращает нас к первой части текста — герой одинаково относится к телу и на балу, и в сцене казни: он одевает Вареньку в «бронзовые одежды», в сцене экзекуции стыд превращается в физическую тошноту. Толстой так натуралистично изображает наказание будто для того, чтобы читатель тоже физически ощутил и боль, и стыд.

Отношение героя к телесному и в первой и во второй части имеет одну и ту же природу — отказ от телесного. Семья и военная служба, казалось бы, так по-разному изображённые в рассказе, — те два института, к которым Толстой всегда имел сложное отношение. И брак, и военная служба представлялись писателю воплощением ограничения свободы человека и источниками насилия, грехом и препятствием на пути к спасению души. Поэтому сначала Толстой отрицает воинскую повинность, а позже называет плотскую любовь и брак грехом: («брак, если не всегда, то из 10 000 — 1 раз не портит всей жизни… <…> если бы с детства и в полном возрасте внушалось людям, что половой акт… есть отвратительный, животный поступок, который получает человеческий смысл только при сознании обоих того, что последствия его влекут за собой тяжелые и сложные обязанности выращивания и наилучшего воспитания детей»). В браке и плотской любви Толстой видел «служение себе», противоречащее христианскому идеалу «отречения от себя для служения Богу и ближнему».

Альфонс Карр

С точки зрения Толстого, полковник — абсолютное зло?

Пётр Владиславович Б., один из центральных персонажей рассказа Толстого «После бала», представлен в разных ситуациях.

Попробуем проследить, каким мы видим его в сцене бала: «Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки». Ивана Васильевича умиляют «опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков». Полковник много улыбается, ласково и радостно, он общителен, весел, нежен с дочерью и приветлив со всеми гостями. Герой испытывает к нему «какое-то восторженно-нежное чувство». Полковник показан в динамике и статике, особенно выразителен в сцене танца с дочерью. Толстой несколько раз подчеркивает его грузность, за которой возраст, опыт, знак противоречивости образа, что мы и увидим дальше.

Утром Иван Васильевич и видит полковника совсем другим: «высокий военный в шинели и фуражке» наблюдает за исполнением приказа — наказанием солдата, и той же сильной рукой в замшевой перчатке, которую он подавал на балу Вареньке, бьёт «по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина». Судя по всему, эту обязанность полковник исполняет не нехотя: он ревностно следит за тем, чтобы экзекуция проводилась по правилам — была максимально жестокой.

Умиление героя сменяется ужасом, доходящим до физической тошноты, он думает об этой ситуации и задаёт себе вопросы: является ли то, что делал полковник, дурным делом? Что такого знает полковник, чего не знает Иван Васильевич? На первый вопрос он отвечает отрицательно, признавая это злом и не желая принимать в нём участия, так как понимает, что в этом противоречии повинен социум: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». А на второй ищет ответ всю жизнь.

Сам Толстой считал, что «в жизни человеку не стоит отвечать злом не зло, не противиться злу насилием». Эти наблюдения отражены и в трактате «В чём моя вера?» (1884). Получается, что полковник абсолютным злом не является: он представитель системы, которая вынуждает его так поступать. Служить этой системе герой не хочет и не может: «…не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился».

Статья создана участниками Летней школы для учителей литературы в Ясной поляне под руководством редакции проекта «Полка». Школа проходила с 26 по 31 июля 2020 г. при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия развитию образования «Дар».

Анализ «После бала» Толстой

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 3260.

Обновлено 10 Июля, 2021

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 3260.

Обновлено 10 Июля, 2021

Отличительной особенностью творчества Льва Николаевича Толстого является постоянный поиск ответов на нравственные вопросы, которые неизбежно возникают в жизни каждого человека. Предлагаем к рассмотрению анализ произведения Л. Н. Толстого «После бала», который будет полезен ученикам 8 класса при подготовке к уроку литературы. Анализ рассказа «После бала» включает в себя полное раскрытие темы, а также особенности композиции, жанра и направления.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением После бала.

Год написания – 1903 год.

История создания – В основе сюжета лежит реальная история, случившаяся с братом писателя. Тот, будучи влюблённым в дочь военного начальника, собирался сделать девушке предложение. Однако передумал, когда стал свидетелем чрезвычайной жестокости её отца по отношению к солдату.

Тема – Главная тема произведения – нравственность, которая в полной мере раскрывает проблематику устройства общества в царской России.

Композиция – Композиция построена на антитезе – противопоставлении сцены бала и сцены наказания беглого солдата.

Жанр – Рассказ.

Направление – Реализм.

История создания

Рассказ «После бала» Лев Николаевич написал в 1903 году, однако опубликован он был уже после смерти писателя, в 1911 году. За основу сюжета Толстой взял историю родного брата, Сергея Николаевича, которой тот поделился с ним в молодости.

Сергей Толстой был страстно влюблен в Вареньку – очаровательную девушку, чей отец занимал пост военного начальника. Намерения молодого человека были достаточно серьёзны, и он собирался связать себя узами брака со своей возлюбленной. Однако этим планам не суждено было сбыться. Сергей Толстой случайно стал свидетелем жестокого обращения своего будущего тестя с беглым солдатом. Зрелище расправы над несчастным настолько сильно потрясло молодого человека, что тот в одночасье передумал жениться.

Лев Николаевич был потрясен услышанной историей, однако изложил её на бумаге он лишь годы спустя. Не сразу он смог определиться и с названием своего произведения, подвергая критике каждый из вариантов. Среди них были «Отец и дочь», «Рассказ о бале и сквозь строй», «А вы говорите…».

Смысл названия «После бала» заключается в неоднозначности и противоречивости жизни. После ярких огней бала люди оказываются лицом к лицу с реалиями действительности. За внешним великолепием и лоском скрывается неоправданная жестокость и заскорузлость человеческих сердец, и смириться с этим фактом дано не всем.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Произведение, несмотря на небольшой объем, в полной мере раскрывает проблематику нравственного и философского характера, которая всегда была близка Льву Николаевичу.

Центральная тема «После бала» – нравственность. Автор ставит перед читателем вопросы: что представляют собой честь, достоинство, порядочность, справедливость? На протяжении многих поколений они волновали и продолжают волновать русское общество.

В основе конфликта произведения лежит двойственная природа полковника. Это статный, красивый, зрелый мужчина, привлекающий к себе внимание моложавостью и военной выправкой. Аристократичная сущность его подчеркивается безукоризненными манерами, красивой речью и приятным голосом. Полковник с легкостью мог расположить к себе кого угодно – настолько милым и любезным он показал себя во время бала.

Но уже ранним утром всё это благодушие было сорвано, словно маска, во время процедуры наказания беглого солдата. Варенькин отец предстает грозным, жестоким начальником, способным на самый ужасный поступок.

Влюбленный в Вареньку главный герой, став свидетелем этого перевоплощения, уже не в состоянии по-прежнему испытывать светлые чувства к девушке. Зрелище бесчеловечной казни солдата навсегда меняет его мировоззрение. Он приходит к выводу, что не в состоянии быть сопричастным этому злу, и отказывается от своего личного счастья.

Основная мысль произведения – разоблачение фальши и напускного благодушия человека, за которым скрывается жестокость по отношению к людям, находящимся в зависимом положении. Если нет возможности изменить этот мир к лучшему и победить зло, то каждый человек способен сделать осознанный выбор – принимать участие или нет в этом зле. Быть честным по отношению к себе – вот чему учит произведение Толстого.

Композиция

Сюжет рассказа укладывается в рамки одних суток, круто перевернувших всю жизнь главного героя. Композиция произведения представляет собой «рассказ в рассказе», и состоит из нескольких частей: экспозиции (диалог, подводящий к описываемым событиям), завязки (сцена бала), кульминации (сцена наказания солдата) и развязки (заключительная реплика рассказчика).

Главной особенностью композиции является противопоставление двух основных частей: бала и наказания солдата. Поначалу читатель открывает для себя всю прелесть сверкающего бала – настоящего праздника любви, красоты и молодости. Легкий и искристый, словно брызги шампанского, он кружит голову и увлекает.

Но уже на следующее утро взору читателя открывается совсем иная картина. На фоне сгущающихся темных красок и под аккомпанемент надрывной, бьющей по нервам музыки происходит жестокое наказание солдата. Столь резкий контраст в качестве художественного средства как нельзя лучше помогает раскрыть основную идею произведения.

Главные герои

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «После бала».

Жанр

Прозаическое произведение «После бала» написано в жанре рассказа. Об этом свидетельствует небольшой объем, 2–3 героя, показан один случай из жизни одного героя. Поскольку произведение имеет форму «рассказ в рассказе», в нём описаны две эпохи – 40-е годы XIX века, и закат XIX столетия. Данный прием, используемый автором, призван показать читателю, что за это время проблемы в обществе никоим образом не изменились.

Рассказ реалистический, поскольку в его основу положен реально произошедший жизненный случай, который сквозь призму переживаний главного героя отражает слабые стороны социума.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Furuzon Pulodi

9/10

-

Илья Иващенко

10/10

-

Artur Pustovarov

10/10

-

Альбина Айтмаганбетова

10/10

-

Денис Погребняк

5/10

-

Вера Яковлева

10/10

-

Магомедбег Шарифов

10/10

-

Ирина Логинова

10/10

-

Никита Попечаев

8/10

-

Расул Гасанов

10/10

Рейтинг анализа

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 3260.

А какую оценку поставите вы?

«После бала» (Л. Толстой)

Цитата: «Чем сильнее я был влюблён, тем бестелеснее становилась для меня она».

История создания: произведение основано на реальных событиях, происшедших с братом Льва Толстого Сергеем Николаевичем.

Проблематика:

- совесть человека, его ответственность за ближнего;

- осуждение двойных стандартов светского общества.

Смысл названия: название рассказа имеет большое значение: оно указывает на двойную жизнь, которую фактически вело русское дворянство. Во время бала — красивые, чинные, накрахмаленные, танцующие. После бала (то есть в своей обычной жизни) — порой жестокие, бесчеловечные, демонстрирующие животное поведение.

Литературное направление: реализм.

Литературный жанр: рассказ.

Жанровые особенности: к жанровым особенностям «После бала» можно отнести то, что это фактически «рассказ в рассказе»: историю, являющуюся фабулой, рассказывает Иван Васильевич в качестве ответа на вопрос о том, что нужно для совершенства личности.

Время и место действия: поскольку композиционно «После бала» представляет собой рассказ в рассказе, то имеет смысл говорить отдельно о первом и втором рассказе. Рассказ, действующими лицами которого являются собеседники Ивана Васильевича и он сам, относится к современному для автора периоду (это 70-80-е годы XIX в.). Рассказ, который преподносит слушателям Иван Васильевич, можно отнести к 40-м годам XIX в. Место действия первого рассказа не указано; что касается второго рассказа, то в нём можно обозначить два значимых пространства — масленичный бал у губернатора и площадь, на которой наказывали дезертира.

Действующие лица

- Иван Васильевич — рассказчик; главный герой.

- Варенька Б. — дочь полковника, в которую рассказчик в студенческие годы был влюблён.

- Пётр Владиславович — полковник, отец Вареньки.

- Собеседники Ивана Васильевича.

Краткое содержание

В беседе возникает тема личного совершенства. Иван Васильевич рассказывает по этому поводу историю.

Когда Иван Васильевич был студентом, он влюбился в некую Вареньку. На балу у губернатора он познакомился с её отцом Петром Владиславовичем и был искренне восхищён этим красивым и подтянутым военным. Мазурку Варя танцевала с отцом, и Иван Васильевич смотрел на их танец восторженно. Варя также проявляла интерес к Ивану и подарила ему пёрышко от веера.

В этот день Ивану Васильевичу не спалось, он прогуливался по городу и заметил толпу. Оказалось, что люди смотрели, как наказывают дезертира. Несчастного прогоняли через полк, и каждый солдат должен был с силой ударить его палкой по спине. Спина наказуемого превратилась в ужасное кровавое месиво. Командовал этим действом Пётр Владиславович, отец Вареньки. Он заметил Ивана Васильевича, но ничем не выдал, что они знакомы — лишь приказывал солдатам не жалеть дезертира и бить сильно.

Это так впечатлило Ивана Васильевича, что он пронёс воспоминание через всю жизнь. Его чувства к Вареньке охладели: каждый раз, когда он глядел на неё, вспоминал этот случай. Иван Васильевич всё пытался понять, как оправдывает себя полковник, но не мог, а потому не смог впоследствии посвятить себя военной службе.

Экранизация

«После бала» (СССР, 1962). Типовые задания

Что Варя подарила Ивану Васильевичу на балу?

Ответ. Символическим подарком послужило пёрышко от веера.

Чем было наказание дезертира для полковника — неприятной обязанностью или чем-то другим?

Ответ. Полковник наказывал тех, кто недостаточно сильно бил дезертира-татарина, получая при этом какое-то садистское наслаждение. На балу он произносит фразу «Надо всё по закону». В сцене наказания становится ясно, что этим законом — карающим, немилосердным — он считает себя самого.

Поделиться ссылкой