-

Составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе используя слова : халиф, дворец,мечеть,минарет, медресе,базар

-

Предмет:

История

-

Автор:

аноним

-

Создано:

1 год назад

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

История10 минут назад

СРОЧНО!!

Назвіть ікони іконописної майстерні Києво-Печерського монастиря,що збереглися до наших днів -

Українська мова10 минут назад

Складіть діалог (5–7 реплік) на шкільну тематику з використанням слів, унаголошуванні яких часто трапляються помилки (наприклад: черговий, новий, разом,випадок, запитання, завдання, навчання). Поставте наголос у цих словах: СРОЧНО!

-

Математика10 минут назад

Пожалуйста нужно срочно решить с обьяснением (обьязательно)!!, желательно с рисунком! даю 10 баллов!!!

-

Английский язык15 минут назад

some people claim that what people eat in many western countries is unhealthy and that their diet is getting worse. Critics say that these countries should change their diet эссе нужно на 250 слов 45 БАЛЛОВ ДАМ !!!

-

Математика15 минут назад

167339529138944148871645

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

How much to ban the user?

1 hour

1 day

Вопрос на с.71. Вспомните, в какую эпоху и кем был основан город Александрия.

В период своих завоеваний Александр Македонский (336 — 323 годы до н.э.) основал несколько крупных городов, названных Александрия в честь великого царя. Самая известная из них располагалась в Нильской дельте в Египте. Правление Александра Македонского — это в истории Древней Греции переход от Классического периода к Эллинизму.

Вопрос на с.75. Почему мусульмане терпимо относились к вере христиан и иудеев?

Мусульмане называли христиан и иудеев «люди книги», потому что в этих религиях также есть священные книги, как Коран в исламе. Считалось, что эти религии тоже пошли пророков Аллаха, только от других, пришедших на Землю раньше Мухаммеда, но их неверно поняли и извратили их послание. По этой причине христиан и иудеев, в отличии от язычников и зороастрийцев, мусульмане не проследовали, но взимали дополнительный налог.

Вопрос на с.76. Что изменилось в отношении мусульман к представителям других религий?

Со временем из — за войн с христианами отношение к другим религиям ужесточилось. Их последователям запрещалось носить белые одежды, как мусульманам, они не могли нанимать мусульман в качестве слуг, а ударившего мусульманина иноверца казнили. Подать с христиан и иудеев была увеличена вдвое.

Вопрос на с.77. Пользуясь картой (с. 73), перечислите страны и народы, завоёванные арабами. Назовите места важнейших побед и крупнейших поражений арабов.

Благодаря победам в битва при Бедре, Бейруте, Нехавенде, Таласе и Гибралтаре арабы смогли завоевать кроме самой Аравии Палестину, Сирию, Армению, Азербайджан, Иран, Хорезм, Фергану, Египет, Ливию, Триполитанию, Магриб, Королевство вестготов и римскую провинцию Африка, их остановили только поражения в битве при Пуатье, а также в ходе осады Константинополя.

Вопрос на с.78. Вспомните, чем были знамениты Платон, Аристотель, Архимед.

Все трое были древнегреческими философами. При этом Платно и Аристотель исследовали природу людей, вещей и пытались найти наилучшую форму государственного устройства: знамениты трактаты «Государство» Платона и «Политика» Аристотеля, термин Аристотеля «метафизика» и многое другое. Архимед занимался в основном физикой и механикой: способ определения объёма предметов неправильной формы (их нужно погрузить в воду), архимедова сила, объясняющая плавучесть вещей и др.

Стр. 81–82

Вопрос к параграфу №1. Расскажите о ходе арабских завоеваний. Почему арабам — мусульманам удалось быстро завоевать многие страны Востока?

Вначале арабы обрушились на иранских Сасанидов, ослабленных недавней войной против Восточной Римской империи. Это была самая масштабная война за несколько столетий вражды этих государств и Сасаниды её проиграли, на престоле оказался безвольный ставленник Константинополя. Это сделало задачу арабов значительно проще.

После покорения Ирана началось завоевание Восточной Римской империи. Она также была ослаблена недавней войной, потому что вначале чуть её не проиграла, только потом собралась с последними силами и потратила их на Сасанидов — для борьбы с арабами ничего не осталось. Халифат выигрывал одну битву за другой и после каждой захватывал большие куски владений Константинополя.

Местное население встречало завоевателей часто с радостью, охотно шло им служить. Захваченные провинции населяли в основном не православные, а последователи других ветвей христианства. Константинополь преследовал их как еретиков, а арабы терпимо относились ко всем направлениям христианства, то есть фактически спасали от преследований императора.

Относительно быстро у Арабского халифата появился и окреп собственный флот, который стал бить императорские войска и на море. Конечно, его создали бывшие опытные в этом деле подданные Константинополя. Арабы, которые до этого управляли только кораблями пустыни, не смогли бы так быстро освоить морское дело.

Завоевания прервались на гражданскую войну между арабами — те выясняли, кто должен занимать престол халифа. Но Константинополь воспользовался этим только как передышкой, он не стал сам переходить в наступления. Потому когда вопрос с личностью халифа был решён и силы восстановлены, арабы возобновили свои завоевания.

В результате подданным халифа удалось захватить почти весь Ближний восток и Северную Африку. Со временем, пусть и не сразу, морские экспедиции присоединили многие острова Средиземного моря.

На западе арабы переправились через Гибралтарский пролив, захватили Королевство вестготов (Пиренейский полуостров), перешли через Пиренеи во владения франков и только там потерпели поражение в битве при Пуатье.

Арабы несколько раз осаждали сам Константинополь, но потерпели поражение. Самый крупный флот был разбит благодаря греческому огню, который по легенде был изобретён одним бежавшим от арабов мастером специально для этого. Греческий огонь можно было выстреливать как из баллисты в виде шара, так и из трубки на подобии современного огнемёта. В составе огня был сырая нефть, потому он горел на воде, поджигая корабли и наводя священный ужас, потому что такого моряки ещё не видели. Потому Константинополь и Малую Азию арабам захватить не удалось.

В районе Чёрного моря арабы столкнулись с хазарами и не то, чтобы были ими разбиты, но война затянулась, при этом шла слишком далеко от центра халифата. Потому хазар арабы со временем оставили в покое.

На востоке арабы упёрлись в пустыни и не особо пытались их пересечь, чтобы добраться до Китая.

Таким образом, арабам удалось завоевать так много земель по следующим причинам:

— большинство этих земель уже было объединено двумя огромными государствами, потому арабам не пришлось покорять каждую по отдельности;

— и Сасаниды, и Константинополь были ослаблены недавней войной, когда на них напали арабы;

— арабов вела вперёд их религия, которая поощряла гибель в борьбе за веру;

— арабы терпимо относились ко всем христианам, потому на их сторону переходили недавние подданные Константинопольского императора.

Вопрос к параграфу №2. Каково было отношение арабов к завоёванным народам? Как оно изменялось? Почему?

Вначале мусульмане терпимо относились к христианам и иудеям, считая, что это также последователи Аллаха, просто неправильно понявшие его пророков. С этих людей только собиралась подушная подать.

При этом представителям других религий, то есть язычникам, а в Иране зороастрийцам (ими было большинство населения) сразу предлагался выбор: принятие ислама или смерть. При этом за принявшими веру Мухаммеда пристально следили, наказывая за отклонения от неё. Тем более, что религиозное и светское право тогда не разделялись, причём не только в халифате.

Халифы приближали к себе знать покорённых народов, потому что арабы вначале не знали, как управлять такими обширными землями, ещё и населёнными земледельцами, а не скотоводами. Такие немусульманские вельможи также заняли высокое положение в новом государстве. Со временем правоверная знать стала им завидовать. Потому были приняты законы, чтобы подчеркнуть разницу между последователями Мухаммеда и отвергавшими его учения: немусульманам было запрещено носить белые одежды, ходить в мусульманские бани и др.

Государству требовалось всё больше денег. Логичный шаг при этом — повышение налогов. Но мусульмане их традиционно не платили, потому пришлось повышать лишь подушную подать с христиан и иудеев.

Вопрос к параграфу №3. Какой властью обладали халифы?

Халифы считались преемниками пророка Мухаммеда, потому обладали над подданными всей полнотой власти, как светской, так и духовной.

Вопрос к параграфу №4. Какие изменения произошли в Арабском государстве к Х веку по сравнению со временем первых халифов?

К X веку Арабский халифат фактически распался на множество султанатов и даже в самом Багдаде светская власть фактически была в руках не халифа, а руководителей его армии. Султанаты были относительно крупными и совсем маленькими — во многих городах Палестины и Сирии сидели собственные султаны. Иногда это были арабы, а иногда тюрки, последний народ Великого переселения. Тюрки вначале, прибыв на земли халифата, стали воинами его армии, но с ослаблением центральной власти, стали брать инициативу в свои руки. Однако они восприняли ислам и исламскую культуру.

Халифы сохранили духовный авторитет в исламском мире, и то не во всём. Им не подчинялись шииты, а также правители Кордовского эмирата (с 929 года — халифата) на Пиренейском полуострове — там правили потомки Омейядов, потому они считали себя законными халифами. И даже на признававших авторитет Багдада землях халиф не мог влиять на политику — ему было далеко до власти папы римского в Европе.

Вопрос к параграфу №5. Назовите причины распада Арабского халифата.

Причины:

— противоречия между идейными течениями ислама;

— власть наместников в отдельных концах халифата стала наследственной;

— ослабли экономические связи между регионами халифата;

— к власти стали рваться окрепшие тюрки.

Вопрос к параграфу №6. Какое влияние оказал ислам на культуру Арабского халифата?

Ислам был основой культуры Арабского халифата. Начиная с того, что культура создавалась на арабском языке — языке Корана. Мусульмане уничтожали всё, что противоречило их религии.

Вопрос к параграфу №7. Какие знания больше всего ценили мусульманские учёные? Как вы думаете‚ почему?

Мусульмане ценили изучение Корана, потому что религия была основой их жизни.

Они изучали историю, вернее, поучительную её сторону, надеясь в прошлом найти ответ на вопрос «что такое хорошо, что такое плохо».

Они изучали географию, потому что это позволяло прокладывать торговые пути.

Они интересовались астрономией, благодаря чему, в частности, создали свой календарь.

Они многого достигли в медицине, потому что они, как все люди, болели.

Не чужды им были математика и геометрия, потому что они помогали во многом: от измерения земельных участков до создания осадных машин.

Вопрос к параграфу №8. Что из научных знаний европейцы восприняли у мусульман?

Именно из трудов арабских учёных европейцы узнали многие труды античных философов, утраченные в самой Европы. Большая часть средневековой европейской науки строилась на анализе Платона и Аристотеля, большинство трудов которых перевели с арабского. Главным медицинским авторитетом был Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина). Высшим научным пилотажем в Западной Европе считалось знание арабского.

Задание к параграфу №1. В знаменитой книге сказок «Тысяча и одна ночь» рассказывается о разговоре халифа и учёной девушки. «О Таваддуд, какие науки ты хорошо знаешь?» — спросил халиф. Девушка отвечала: «Я знаю грамматику, поэзию, законоведение, толкование Корана и лексику, знакома с музыкой и наукой о долях наследства, и счетом, и делением, и землемерием, и сказаниями первых людей… я изучала науки точные, и геометрию, и философию, и врачевание, и логику, и риторику, и изъяснение и запомнила многое из богословия. Я была привержена к поэзии и играла на лютне, узнала, где на ней места звуков, и знаю, как ударять по струнам, чтобы были они в движении или в покое… Говоря кратко, я дошла до того, что знают лишь люди, утвердившиеся в науке».

Назовите науки, которые были знакомы арабской девушке. Какие из них считаются науками и сегодня?

Девушка знала многие науки, подавляющее большинство которых и сегодня являются науками или входят в те и иные науки. Она изучала:

— грамматику и лексику (сегодня это части языкознания),

— законоведение и науку о долях наследства (сегодня юриспруденция),

— толкование Корана и богословие (сегодня части теологии),

— музыку (учитывая, что она упомянута отдельно от игры на лютне, видимо это то, что сегодня называется наукой музыковедением),

— счёт и деление (сегодня часть математики),

— землемерие (также наука),

— сказания первых людей (сегодня нечто подобное изучает история),

— философию, логику и риторику (сегодня все они входят в философию),

— геометрию (также наука),

— врачевание (сегодня медицина).

И только поэзия и игра на лютне сегодня — виды искусства, а не науки.

Задание к параграфу №2. Пользуясь текстом параграфа и иллюстрациями, составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе, используя слова: халиф, дворец, мечеть, минарет, медресе, базар.

В медресе шли занятия, как и всегда, изо дня в день. Изо дня в день недалеко от дворца местного султана учились его будущие советники. Халиф был далеко, его власть признавалась только формально, на самом деле султан правил самостоятельно у него был свой двор и этому двору требовались учёные чиновники.

Сейчас, тайком засыпая под жужжание мух и монотонное чтение наставника, ученики мечтали вырваться в город.

Восточный город — это один сплошной базар. На всех улицах стояли лавки, навесы которых давали спасительную прохладу. Здесь можно было купить всё, от халвы до рабов. Можно было ничего и не покупать. Многие приходили на базар просто посмотреть и поговорить. Несколько слов с одним знакомым, несколько с другим, так мог пройти весь день. Манили ароматы сладостей и специй. Можно было их даже не покупать, а слегка попробовать. Щепотку в одной лавке, щепотку в другой — так и окажешься сытым, ничего не заплатив.

Гул и суета базара прерывались только пять раз в день, когда с высокого минарета муэдзин призывал к молитве. Тогда все оставляли свои дела и устремлялись в мечеть. А после молитвы снова высыпали на улицы.

Однако ученикам ещё долго было сидеть в тиши медресе, будто для них и не заканчивалась молитва, только молитва знаниям.

Автор книги: Михаил Пономарев

Соавторы: Андрей Абрамов,Сергей Тырин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

§ 11. Культура стран ислама

Возникновение мусульманской культуры

Культура Арабского халифата и государств, образовавшихся на его месте, была тесно связана с мусульманской религией. Мусульмане старались расширить свои познания о мире. Знаменитый поэт Рудаки писал:

С тех пор как существует мирозданье,

Такого нет, кто б не нуждался в знанье.

Какой мы ни возьмем язык и век,

Всегда стремился к знанью человек.

Обучение чтению, письму и арифметике считалось необходимым для понимания и усвоения Корана. Его текст заучивали наизусть, стремясь применять мудрость этой книги во всех жизненных ситуациях. Для обучения детей 5—10 лет создавались начальные школы. Часто учителя давали свои уроки в мечетях и частных домах. Ученики переписывали отрывки из Корана, обучались основам арифметики.

Государство также заботилось об образовании своих подданных. По приказу халифов создавались медресе, где подростки и взрослые продолжали образование. Они собирались вокруг учителя, который зачитывал древние тексты и труды ученых, объясняя непонятные места. В медресе изучали положения мусульманской религии, математику, медицину, геометрию и другие науки. Обязательной программы в них не было, и ученики сами определяли, какую науку им интересней изучать.

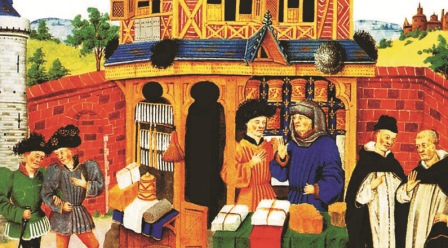

Обучение в медресе. Арабский рисунок

В медресе ученикам разрешалось спорить с учителем, отстаивая свою точку зрения. Спорящие должны были подчиняться четким правилам, главное из которых – уважение к мнению учителя. Пророк Мухаммед однажды произнес: «Учитель и ученик – друзья во благе».

Уважение к знаниям, которое проявляли мусульмане, сочеталось с нетерпимостью ко всему, что, по их мнению, противоречило исламу. Нередко во время завоеваний мусульмане разрушали и уничтожали то, что считали чуждым своей вере. Например, при взятии египетского города Александрии арабский полководец отдал приказ уничтожить книги, оставшиеся от знаменитой библиотеки. Он сказал: «Если книги эти содержат то же самое, что содержит Коран, они ни на что не нужны; если же они противоречат Корану, то их следует уничтожить».

Мусульманская наука

Арабы-мусульмане в ходе завоеваний создали свое государство на месте стран с древними культурными традициями. Они оказались талантливыми учениками, усвоив многое из знаний, накопленных народами Междуречья, Ирана, Египта, Малой Азии, и сумели передать эти знания другим народам – в том числе европейцам.

Мусульманская библиотека. Средневековый рисунок

При дворе халифов в Багдаде и в других крупных городах возникали «Дома мудрости» – своеобразные академии наук. Здесь ученые занимались переводами на арабский язык сочинений авторов разных стран и эпох. Многие из этих книг принадлежали известным мудрецам древности: Платону, Аристотелю, Архимеду. С некоторыми из этих трудов средневековых европейцев познакомили именно арабы. Мусульмане – любители чтения имели богатые библиотеки. В одной из них хранилось свыше 200 тысяч книг.

Вспомните, чем были знамениты Платон, Аристотель, Архимед.

Торговля и путешествия сделали арабов знатоками географии. На составленных ими картах и в географических трудах содержалось описание всех областей тогдашнего мусульманского мира от Испании до Индии. Знали мусульмане о Китае, Корее, Сибири. В сочинениях «Чудеса стран», «Диковинки Земли», «Книге путей и государств», а также в «Книге картины Земли» содержались подробные сведения о природе, народах, городах, занятиях жителей самых различных земель.

Из далекой Индии арабские ученые заимствовали удобную десятичную систему счета, переняв у индийцев цифры, которые мы и сейчас именуем арабскими. Наука алгебра, появившаяся также в Индии, стала известна в Европе именно под арабским названием (ал-джебр).

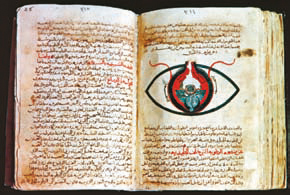

Далеко за пределами мусульманского мира было известно имя жившего в конце X – начале XI века ученого Ибн-Сины (в Европе его звали Авиценна). Его перу принадлежали медицинские труды «Книга исцеления» и «Канон врачебной науки». В крупных городах халифата создавались больницы. В одной из них, открытой в Багдаде, работали 24 врача, существовала богатая библиотека. Мусульмане полагали, что занятия медициной не противоречат исламской вере.

Страницы из арабской рукописи по медицине

Изучение законов механики позволило арабам создавать удивительные механизмы – автоматы. Одним из них были круглые часы, по которым вращались знаки Зодиака, Солнце и Луна. Частью этого устройства были механические птицы, ронявшие из клювов дробинки и таким образом отбивавшие время; при этом открывались дверцы, из которых выходили маленькие фигурки. Через равные промежутки времени музыканты играли на трубах и били в барабаны. Эти часы приводились в действие поплавком, регулярно погружавшимся в резервуар с водой.

Литература мусульманских стран

Арабы любили слагать стихи, в которых выражали самые различные чувства – горе и радость, любовь и скорбь. Завоевав страны Ближнего Востока, они познакомились с богатой литературой их народов – иранцев, греков, сирийцев, египтян. Слияние различных культурных потоков привело к возникновению мусульманской поэзии. Она прославляла победы в боях, возвышенные чувства любви, радости жизни. Стихи слагались не только на арабском, но и на других языках мусульманского мира. Поэт XII века Хагани, писавший на азербайджанском языке, так обращался к своей возлюбленной:

Ты роза, я твой соловей, упоенный страстью,

И песня, и сердце мое – под твоею властью:

Не вижу тебя – и молчу, судьбе покорясь,

Увижу тебя – и опять запою от счастья.

Арабы любили слушать и рассказывать сказки. Бродячие сказители собирали, сочиняли и приносили в разные концы мусульманского мира фантастические рассказы. Постепенно они составили огромный сборник, получивший название «Тысяча и одна ночь». В него вошли сказки не только арабов, но также греков, персов, индийцев и других народов. Наиболее известны повествования об отважном багдадском купце Синдбаде-мореходе, совершавшем свои рискованные путешествия в дальние страны.

Миниатюра из арабской книги

Арабский язык и арабская письменность были известны во всех странах, жители которых исповедовали ислам. Законы мусульманской религии запрещают изображать Бога. Поэтому на стенах зданий, в книгах можно видеть лишь замысловатые узоры и орнаменты, составленные из арабских букв, складывающиеся в слова. Нередко это были цитаты из Корана или высказывания пророка Мухаммеда. На мусульманском Востоке широкое распространение получила каллиграфия.

Архитектура мусульманских городов

Арабы, подчинив себе Ближний Восток, быстро освоились в покоренных городах и заселили множество новых, построенных ими в разных концах халифата. Некоторые из городов арабы строили как военные лагеря и крепости, другие специально возводили как столицы халифата и его провинций.

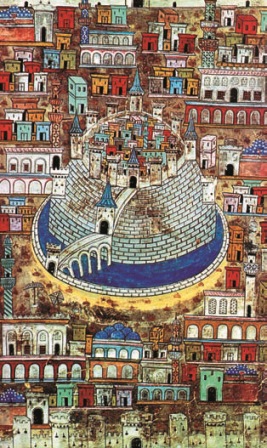

Вид города Алеппо в Сирии. Средневековый рисунок

Самым большим городом мусульманского мира был прославленный в сказках и рассказах путешественников Багдад. Он был построен в середине VIII века на реке Тигр недалеко от древнего Вавилона, развалины которого были разобраны арабами и стали строительным материалом для сооружения зданий их новой столицы. В этом городе в X веке проживало более одного миллиона человек. Современники называли его «столицей ислама, троном империи, центром красоты, культуры и искусства».

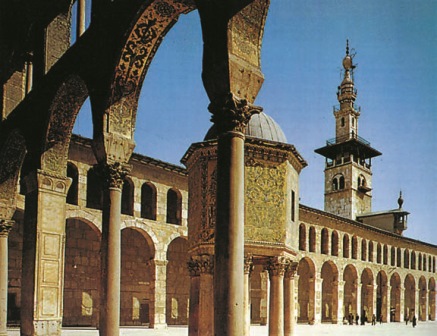

В каждом мусульманском селении или городе строилась мечеть. Обязательной ее принадлежностью была богато украшенная ниша, ориентированная в сторону священного города Мекки. Молящиеся должны были обращаться к ней лицом. К мечети пристраивался минарет – башня, с которой мусульман призывали к молитве.

Большая мечеть в Дамаске. VIII век

Одной из самых знаменитых была мечеть Омара, построенная в VII веке в Иерусалиме на месте разрушенного римлянами храма царя Соломона.

Подведем итоги

Арабы-мусульмане стремились расширить свои знания об окружающем мире. Они создали особый мир культуры, которая была тесно связана с мусульманской религией. Многое из достижений ученых Арабского халифата превосходило уровень науки европейских стран того времени.

Медресе — учебное заведение в исламских странах.

Каллиграфия — искусство красивого и четкого письма.

«Все знания в конечном счете связаны с религией и обретаются во имя Аллаха».

(Пророк Мухаммед)

Вопросы

1. Какое влияние оказал ислам на культуру Арабского халифата?

2. Как и чему учили в мусульманских школах?

3. Какие знания больше всего ценили мусульманские ученые? Как вы думаете, почему?

4. Что из научных знаний европейцы восприняли у мусульман?

5. О чем писали мусульманские писатели и поэты? Какие произведения мусульманских авторов вы знаете?

Задания

1. В знаменитой книге сказок «Тысяча и одна ночь» рассказывается о разговоре халифа и ученой девушки. «О Таваддуд, какие науки ты хорошо знаешь?» – спросил халиф. Девушка отвечала: «Я знаю грамматику, поэзию, законоведение, толкование Корана и лексику, знакома с музыкой и наукой о долях наследства, и счетом, и делением, и землемерием, и сказаниями первых людей… я изучала науки точные, и геометрию, и философию, и врачевание, и логику, и риторику, и изъяснение и запомнила многое из богословия.

Я была привержена к поэзии и играла на лютне, узнала, где на ней места звуков, и знаю, как ударять по струнам, чтобы были они в движении или в покое… Говоря кратко, я дошла до того, что знают лишь люди, утвердившиеся в науке».

Назовите науки, которые были знакомы арабской девушке. Какие из них считаются науками и сегодня?

2. Пользуясь текстом параграфа и иллюстрациями, составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе, используя слова: халиф, дворец, мечеть, минарет, медресе, базар.

Глава 4

Западноевропейское общество в XI–XV веках

«Предназначение овец – давать молоко и шерсть, быков – пахать землю, псов – защищать овец и быков от волков. Бог хранит их, коли каждый вид сих животных исполняет свой долг. Так же и сословия учинил он, дабы несли различные службы в этом мире».

Средневековый писатель Эдамер Кентерберийский

Лавка богатого торговца. Французская миниатюра

§ 12. Средневековая картина мира

Средневековый человек: между Богом и дьяволом

Историю Европы в Средние века невозможно уяснить без изучения представлений людей об окружающем мире и месте человека в нем, то есть без понимания средневековой картины мира. Основой мировоззрения западноевропейцев была христианская религия, но большую роль в нем играли и языческие суеверия. Христианская церковь учила, что существует Бог, совершающий добро, и дьявол, творящий зло. Последнего церковь называла творением Всевышнего, нужным для того, чтобы испытать силу веры в человеке. Но в народном сознании Бог и дьявол представлялись в виде двух равных по силе противоборствующих сторон, между которыми находится человек.

Люди верили, что у каждого есть свой ангел-хранитель, посланный Богом, и бес-искуситель, направленный дьяволом. Оба незримо находятся рядом с человеком: ангел за правым плечом, бес – за левым. Ангел заботится о спасении человеческой души и советует быть добродетельным, а коварный бес заставляет совершать грехи. Высшими добродетелями считались вера в Бога, любовь к ближнему, смирение; главными грехами – гордыня, скупость, обжорство, роскошь, гнев, зависть и лень. Избавиться от грехов можно было, признавшись во всем священнику на исповеди и пообещав не совершать больше дурных поступков. В XIII веке ежегодная церковная исповедь была объявлена обязательной для всех.

Как связана примета плевать через левое плечо со средневековыми представлениями об ангеле-хранителе и бесе-искусителе?

Ад, рай, чистилище

Совершение грехов объясняли вмешательством в дела людей нечистой силы. По мнению людей, бесы могли вселяться в тела кошек, собак, свиней и даже в самого человека. В этом случае человек считался одержимым, и для его освобождения требовался специальный обряд изгнания злого духа, который могли выполнить только священнослужители. В нередких для того времени стихийных бедствиях, неурожаях, эпидемиях европейцы также были склонны обвинять подручных дьявола – ведьм, колдунов, оборотней. Любого, заподозренного в связях с нечистой силой, ждала в Средневековье мучительная смерть: после долгих пыток его сжигали на костре. Самым действенным способом защиты от козней злых сил, по мнению людей, была молитва. Священными свойствами обладали также крест и мощи.

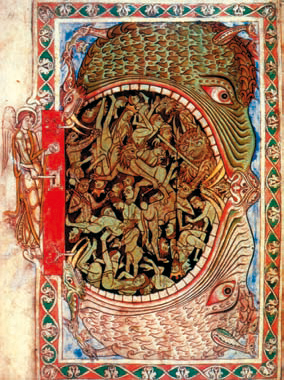

Страшный суд. Средневековый рисунок

Добро или зло, творимые человеком, не оставались незамеченными. Люди верили, что после смерти душа человека взвешивалась на весах Страшного суда. Если перевешивали добрые дела – душа отправлялась в рай, где наслаждалась великолепным пением ангелов среди прекрасного сада. Если тяжелее были грехи – душа попадала в ад. В аду текли огненные реки, бродили ужасные чудовища, а вместо пения слышались крики грешников, которых черти жарили на сковородках. Священники учили, что в раю окажется лишь небольшое число людей, поэтому в народном сознании возникла мысль о чистилище – месте, где люди, совершившие небольшие грехи, подвергались мучениям и искупали вину, а затем попадали в рай. Вскоре существование чистилища признала и церковь. Помочь грешнику быстрее выбраться из чистилища могли молитвы за умершего. Люди боялись адских мук, поэтому делали церкви щедрые пожертвования, а самые богатые в обмен на молитвы за помин души оставляли и обширные земли.

Ангел, закрывающий врата Ада. Средневековая миниатюра

Представления о времени

Иными, чем сейчас, были в Средние века и представления о времени. Люди не ценили время так, как ценим его мы. Они верили, что после смерти человека ждет вечная жизнь на небесах, перед которой период пребывания на Земле – ничто. Многие не знали ни числа, ни месяца, ни даже года, который стоял на дворе. Жизнь текла очень медленно, поэтому люди не считали минут и тем более секунд. Первые появившиеся в Европе механические часы были без минутной стрелки.

Ритм жизни определялся занятиями людей. Для крестьян были важны сельскохозяйственные работы, поэтому их календарь включал в себя время посева, жатвы и сенокоса. Жизнь воина была тесно связана со службой, смотрами и сборами войск.

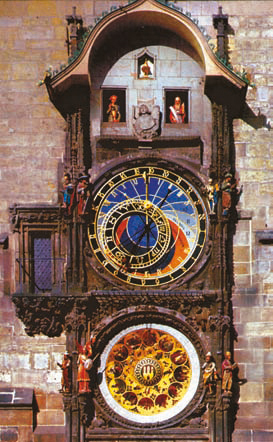

Часы на центральной площади города Праги

Главным «хранителем времени» являлась христианская церковь. Призывая верующих на церковную службу колокольным звоном, священнослужители отмеряли время суток, объявляли о наступлении церковных праздников и постов. Священники вели специальные хроники. Началом времен церковные деятели считали сотворение Богом Земли, а самым важным событием – Рождество Христа, которое было началом летосчисления.

Представления о пространстве

Особыми в Средние века были и представления об окружающем мире. Кругозор крестьян, например, ограничивался знанием своей деревни и ближайших окрестностей. Мало кто из людей, за исключением купцов, решался покинуть родные места и отправиться в долгое и небезопасное путешествие. Дороги были плохими, единственным средством передвижения служила лошадь (которая была далеко не у всех), а в густых лесах одинокого путника поджидали разбойники.

Морское чудовище. Средневековая миниатюра

Отсутствие знаний об иных землях приводило к тому, что большинство людей считали окружающий мир враждебным человеку и верили в рассказы о страшных чудовищах и живущих на краю света людях с песьими головами или совсем без головы, с глазами на груди. Взгляды средневековых ученых немногим отличались от представлений простых людей. Они знали только три части света: Европу, Азию и Африку. Центром Земли считался Иерусалим – город, где был распят Иисус Христос. К востоку от него ученые помещали высокую гору, откуда брали начало четыре великие реки, омывающие мир: Тигр, Евфрат, Ганг и Нил.

Вселенную представляли состоящей из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. Земля, как самая тяжелая, находилась в центре космоса. Со всех сторон ее окружало небо, как скорлупа окружает яйцо. Небо считалось местом жительства Бога и ангелов. Они размещались на разных «этажах» – сферах неба. Самой высшей представлялась седьмая сфера («седьмое небо») – обитель Божественной Троицы, куда могли попасть только добродетельные люди. Небосвод, по мнению средневековых европейцев, был наполнен особым духовным воздухом, свободно пропускающим свет – эфиром. Сквозь эфир, по «лестнице Спасения», связывающей небо с Землей, к людям проникали ангелы, но сами люди не могли подняться к Богу.

С какими представлениями о Вселенной связана поговорка «быть на седьмом небе», означающая наивысшее счастье и радость?

Подведем итоги

Средневековые западноевропейцы отличались от современных людей иным представлением о пространстве и времени. Основой мировоззрения людей была христианская религия, большую роль в нем играли и суеверия.

Грех— нарушение человеком Божьих правил, плохой поступок.

Мощи — частички одежды или тела умершего святого.

Хроника — последовательная запись важнейших исторических событий.

«Что такое человек?» – «Раб старости, мимо проходящий путник, гость в своем доме».

(Из диалога Алкуина и его ученика)

Вопросы

1. Что такое мировоззрение человека и почему его необходимо представлять себе при изучении исторических событий?

2. В чем человек в Средние века видел причину хороших или плохих поступков? Какие поступки назывались добродетелями, а какие – грехами? Что ждало добродетельного человека и грешника после смерти?

3. Почему люди не ценили время и не уделяли большого внимания его измерению?

4. Как христианская религия и суеверия влияли на представления средневекового человека о Вселенной и об окружающем мире?

Задания

1. Средневековые священники так описывали силу ведьм: «Бес заключил с иными из людей договор и дал им слова и знаки. Стоит им сделать знак и произнести слово – и бес готов исполнить, чего они желают, так что бес производит колдовские деяния в угоду ведьмам… Когда ведьма хочет навести бурю или град, она берет метлу, становится в ручей и метлой перекидывает воду себе через голову: так и выходит град. Однако от перебрасывания воды через голову и от слова град пойти не может. Но бес, лишь только он завидит такой знак и заслышит слово, там, в воздухе и в ветре, принимается ведьме помогать и поднимает бурю».

В чем, по мнению священников, заключались причины стихийных бедствий? Каким образом люди, заключившие договор с нечистой силой, могли совершать свои «чудеса»?

2. Составьте развернутый план параграфа.

§ 13. Феодальное общество

Феодалы и феодализм

Со времени Великого переселения народов в Западной Европе произошли серьезные изменения. На развалинах Западной Римской империи образовалось множество государств, которые отличались друг от друга, но в то же время имели и общие черты. Одной из таких черт являлось сходство в устройстве общества.

Конный воин. Средневековая статуэтка

Средневековье было неспокойным временем. Короли часто враждовали друг с другом, вели долгие войны. В этих условиях собирать народное ополчение правителям государств становилось все труднее. Крестьяне-общинники предпочитали не воевать, а работать на своих участках, поэтому Карлу Мартеллу во Франкском королевстве, Альфреду Великому в Англии и другим правителям пришлось создать постоянное войско. Его основу составила конница, а не пеший строй, как раньше.

Занятие военным делом стало профессией, и чтобы вознаградить конника за его службу, а также возместить расходы на покупку коня и военного снаряжения, короли вынуждены были давать воинам поместья – земли с работавшими на них земледельцами. Впоследствии поместье, данное за военную службу, стало передаваться по наследству и называться феодом, а его владелец – феодалом. Феод передавался по наследству только при условии несения военной службы, поэтому он считался условной собственностью. От слова «феод» произошло понятие феодализм, означающее весь строй жизни средневекового западноевропейского общества.

Что значит условная собственность на землю?

К концу XI века феодализм господствовал в Западной Европе. В таких странах, как Франция и Италия, переход к нему состоялся раньше, в Англии и Германии – несколько позже.

Зависимые крестьяне

К XI веку большинство мелких землевладельцев Западной Европы потеряли свою хозяйственную самостоятельность, превратившись в зависимых крестьян, выполнявших феодальные повинности. Крестьянам следовало обрабатывать господскую пашню, ремонтировать дороги и мосты, строить амбары феодала, чистить хозяйские пруды, то есть работать на барщине. Другой повинностью был оброк. Зависимость земледельцев была разной: одни работали на феодала всего нескольких дней в году, другие трудились несколько дней в неделю.

Самым тяжелым было положение лично зависимых крестьян, которые без согласия хозяина не могли покинуть поместье, жениться, наследовать имущество. Но даже у них было свое жилище, орудия труда и участок земли. Начиная с XIV века барщина и оброк заменялись выплатой денег, а крестьяне могли выкупить личную зависимость.

Размер оброка, срок барщины, а также обязанности феодала по отношению к крестьянам определялись договором. Если он нарушался, крестьяне могли протестовать и даже поднимали восстания. Но мятежи жестоко подавлялись.

Феодальное поместье

В Западной Европе не было «земли без господина», по словам средневековой поговорки. Владение феодала называлось поместьем. В самом живописном его уголке располагался господский двор, где находились дом, хозяйственные постройки – амбары, скотный двор, конюшня, птичник, а также мельница и церковь. Крестьянское хозяйство состояло из небольшой хижины с подворными постройками, огорода и маленького сада. С разрешения феодала крестьяне совместно пользовались лугами, лесами, пустошами, реками и озерами. Каждая семья обрабатывала свои пахотные наделы, лежащие чересполосно, то есть вперемежку с участками других крестьян и господской землей.

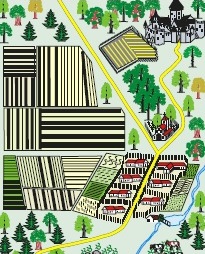

Феодальное поместье. Схема

Платя оброк со своего участка и обрабатывая господскую землю на барщине, зависимые крестьяне полностью обеспечивали феодала продуктами питания. Необходимые изделия изготавливали ремесленники, жившие в поместье, – кузнецы, ювелиры, сапожники, плотники. В каждой деревне производилось практически одно и то же, поэтому торговля между поместьями была развита очень слабо. Денег у крестьян почти совсем не было, а феодалы покупали только то, чего не было у них в поместье, – соль, оружие, предметы роскоши. С течением времени феодальное поместье превратилось в маленький замкнутый мирок, где господствовало натуральное хозяйство.

Используя схему и текст параграфа, назовите основные части феодального поместья.

Феодальная раздробленность

Благодаря натуральному хозяйству феодалы были почти полностью независимы в хозяйственном отношении. Эта независимость феодалов подкреплялась и их политическими правами.

Так, например, графы и герцоги имели право собирать налоги с подвластной территории, судить население, возглавлять ополчение, вести войну, издавать указы в своем поместье и даже чеканить собственную монету. Не случайно герцогов и графов называли «феодалами в короне». Действительно, их поместья представляли собой маленькие государства, где они были полными хозяевами.

Сражающиеся воины. Средневековый рисунок

Между правителями таких «государств» нередко вспыхивали междоусобные войны. Некоторые феодалы стремились захватить соседние поместья и сделать их владельцев своими подданными. Король зачастую не имел ни сил, ни возможности справиться со своими своенравными слугами.

Больше всего от войн между феодалами страдали крестьяне, жившие в поместьях противников. Их дома сжигались, посевы вытаптывались, скот угонялся. Междоусобные войны значительно ослабили центральную власть в странах Западной Европы. Западноевропейские государства распались на части. Начался период феодальной раздробленности. Лишь в XII веке были сделаны первые шаги по образованию единых западноевропейских государств. Стали расти города, оживилась торговля, усилилась королевская власть.

«Три сословия»

Важной чертой феодализма являлось особое устройство общества. В Средние века считалось, что общество делится на три больших сословия: «молящихся», «воюющих» и «работающих». К «молящимся» относили христианских священников. Их обязанности заключались в том, чтобы молиться о спасении человеческих душ и помогать людям искупить грехи. «Воюющие» – король и феодалы должны были наказывать тех, кто не следует христианскому учению или не принимает христианской веры, а также защищать «молящихся» и «работающих» от врагов. «Работающие» (крестьяне, а впоследствии и горожане) были обязаны кормить «молящихся» и «воюющих».

Столкновение отрядов феодалов. Средневековая миниатюра

Такое представление об устройстве общества было очень прочным и сохранялось на протяжении всей эпохи Средневековья. Считалось, что людей на сословия поделил сам Господь Бог, и существование каждого из них необходимо для нормальной жизни всего общества. Средневековые мыслители порой сравнивали общество с человеческим телом, где крестьяне – это ноги, прочно стоящие на земле, воины-феодалы – руки, крепко держащие меч, священники и монахи – грудь, хранилище души, а король – мудрая голова, управляющая всем телом.

Почему деление общества на сословия сохранялось на протяжении многих веков?

Подведем итоги

К XI веку в большинстве стран Западной Европы утвердился феодализм, главным признаком которого является условная собственность на землю. Поскольку земля – основа хозяйственной жизни в Средние века – принадлежала феодалам, все общество называется феодальным.

Феодальные повинности — обязанности зависимых крестьян, выполняемые за право пользования земельным участком, принадлежавшим феодалу, а также за защиту от врагов и судебные решения споров между крестьянами.

Барщина — принудительная работа зависимых крестьян в хозяйстве феодала.

Оброк— платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами.

Натуральное хозяйство — хозяйство, в котором продукты и вещи производятся не для продажи, а для собственного потребления.

Политика — область деятельности, связанная с завоеванием власти и государственным управлением.

Сословие — группа людей, имеющих закрепленные законом права и обязанности, передаваемые по наследству.

«Дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части: одни молятся, другие сражаются, третьи работают».

(Христианский писатель Адальберон Панский)

Вопросы

1. Что такое феод? Как он связан с военной службой? Почему короли давали феод во временное пользование, а не навсегда?

2. Каковы были пути превращения свободных крестьян в зависимых?

3. Чем положение свободных крестьян отличалось от положения зависимых?

4. Что такое натуральное хозяйство?

5. Какие причины привели к феодальной раздробленности в Западной Европе?

6. Что такое сословия? Какие сословия существовали в средневековом обществе?

Задание

В документе XIII века рассказывалось о том, что зависимые крестьяне к церковным праздникам выполняли следующие обязанности: косили траву на лугах феодала и везли сено на хозяйский двор, отдавали одного или двух поросят и несколько кур, чистили мельничные канавы, приносили лепешку и вино к столу феодала, жали хлеб на поле феодала и отвозили его в хозяйские амбары, привозили в поместье феодала несколько снопов пшеницы со своего участка, сдавали ячмень для пива. Определите, какие из вышеназванных повинностей составляли барщину, а какие – оброк.

Я была привержена к поэзии и играла на лютне, узнала, где на ней места звуков, и знаю, как ударять по струнам, чтобы были они в движении или в покое… Говоря кратко, я дошла до того, что знают лишь люди, утвердившиеся в науке».

Назовите науки, которые были знакомы арабской девушке. Какие из них считаются науками и сегодня?

2. Пользуясь текстом параграфа и иллюстрациями, составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе, используя слова: халиф, дворец, мечеть, минарет, медресе, базар.

Глава 4

Западноевропейское общество в XI–XV веках

«Предназначение овец – давать молоко и шерсть, быков – пахать землю, псов – защищать овец и быков от волков. Бог хранит их, коли каждый вид сих животных исполняет свой долг. Так же и сословия учинил он, дабы несли различные службы в этом мире».

Лавка богатого торговца. Французская миниатюра

§ 12. Средневековая картина мира

Средневековый человек: между Богом и дьяволом

Историю Европы в Средние века невозможно уяснить без изучения представлений людей об окружающем мире и месте человека в нем, то есть без понимания средневековой картины мира. Основой мировоззрения западноевропейцев была христианская религия, но большую роль в нем играли и языческие суеверия. Христианская церковь учила, что существует Бог, совершающий добро, и дьявол, творящий зло. Последнего церковь называла творением Всевышнего, нужным для того, чтобы испытать силу веры в человеке. Но в народном сознании Бог и дьявол представлялись в виде двух равных по силе противоборствующих сторон, между которыми находится человек.

Люди верили, что у каждого есть свой ангел-хранитель, посланный Богом, и бес-искуситель, направленный дьяволом. Оба незримо находятся рядом с человеком: ангел за правым плечом, бес – за левым. Ангел заботится о спасении человеческой души и советует быть добродетельным, а коварный бес заставляет совершать грехи. Высшими добродетелями считались вера в Бога, любовь к ближнему, смирение; главными грехами – гордыня, скупость, обжорство, роскошь, гнев, зависть и лень. Избавиться от грехов можно было, признавшись во всем священнику на исповеди и пообещав не совершать больше дурных поступков. В XIII веке ежегодная церковная исповедь была объявлена обязательной для всех.

Как связана примета плевать через левое плечо со средневековыми представлениями об ангеле-хранителе и бесе-искусителе?

Ад, рай, чистилище

Совершение грехов объясняли вмешательством в дела людей нечистой силы. По мнению людей, бесы могли вселяться в тела кошек, собак, свиней и даже в самого человека. В этом случае человек считался одержимым, и для его освобождения требовался специальный обряд изгнания злого духа, который могли выполнить только священнослужители. В нередких для того времени стихийных бедствиях, неурожаях, эпидемиях европейцы также были склонны обвинять подручных дьявола – ведьм, колдунов, оборотней. Любого, заподозренного в связях с нечистой силой, ждала в Средневековье мучительная смерть: после долгих пыток его сжигали на костре. Самым действенным способом защиты от козней злых сил, по мнению людей, была молитва. Священными свойствами обладали также крест и мощи.

Страшный суд. Средневековый рисунок

Добро или зло, творимые человеком, не оставались незамеченными. Люди верили, что после смерти душа человека взвешивалась на весах Страшного суда. Если перевешивали добрые дела – душа отправлялась в рай, где наслаждалась великолепным пением ангелов среди прекрасного сада. Если тяжелее были грехи – душа попадала в ад. В аду текли огненные реки, бродили ужасные чудовища, а вместо пения слышались крики грешников, которых черти жарили на сковородках. Священники учили, что в раю окажется лишь небольшое число людей, поэтому в народном сознании возникла мысль о чистилище – месте, где люди, совершившие небольшие грехи, подвергались мучениям и искупали вину, а затем попадали в рай. Вскоре существование чистилища признала и церковь. Помочь грешнику быстрее выбраться из чистилища могли молитвы за умершего. Люди боялись адских мук, поэтому делали церкви щедрые пожертвования, а самые богатые в обмен на молитвы за помин души оставляли и обширные земли.

Ангел, закрывающий врата Ада. Средневековая миниатюра

Представления о времени

Иными, чем сейчас, были в Средние века и представления о времени. Люди не ценили время так, как ценим его мы. Они верили, что после смерти человека ждет вечная жизнь на небесах, перед которой период пребывания на Земле – ничто. Многие не знали ни числа, ни месяца, ни даже года, который стоял на дворе. Жизнь текла очень медленно, поэтому люди не считали минут и тем более секунд. Первые появившиеся в Европе механические часы были без минутной стрелки.

Ритм жизни определялся занятиями людей. Для крестьян были важны сельскохозяйственные работы, поэтому их календарь включал в себя время посева, жатвы и сенокоса. Жизнь воина была тесно связана со службой, смотрами и сборами войск.

Часы на центральной площади города Праги

Главным «хранителем времени» являлась христианская церковь. Призывая верующих на церковную службу колокольным звоном, священнослужители отмеряли время суток, объявляли о наступлении церковных праздников и постов. Священники вели специальные хроники. Началом времен церковные деятели считали сотворение Богом Земли, а самым важным событием – Рождество Христа, которое было началом летосчисления.

Представления о пространстве

Особыми в Средние века были и представления об окружающем мире. Кругозор крестьян, например, ограничивался знанием своей деревни и ближайших окрестностей. Мало кто из людей, за исключением купцов, решался покинуть родные места и отправиться в долгое и небезопасное путешествие. Дороги были плохими, единственным средством передвижения служила лошадь (которая была далеко не у всех), а в густых лесах одинокого путника поджидали разбойники.

Морское чудовище. Средневековая миниатюра

Отсутствие знаний об иных землях приводило к тому, что большинство людей считали окружающий мир враждебным человеку и верили в рассказы о страшных чудовищах и живущих на краю света людях с песьими головами или совсем без головы, с глазами на груди. Взгляды средневековых ученых немногим отличались от представлений простых людей. Они знали только три части света: Европу, Азию и Африку. Центром Земли считался Иерусалим – город, где был распят Иисус Христос. К востоку от него ученые помещали высокую гору, откуда брали начало четыре великие реки, омывающие мир: Тигр, Евфрат, Ганг и Нил.

Вселенную представляли состоящей из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. Земля, как самая тяжелая, находилась в центре космоса. Со всех сторон ее окружало небо, как скорлупа окружает яйцо. Небо считалось местом жительства Бога и ангелов. Они размещались на разных «этажах» – сферах неба. Самой высшей представлялась седьмая сфера («седьмое небо») – обитель Божественной Троицы, куда могли попасть только добродетельные люди. Небосвод, по мнению средневековых европейцев, был наполнен особым духовным воздухом, свободно пропускающим свет – эфиром. Сквозь эфир, по «лестнице Спасения», связывающей небо с Землей, к людям проникали ангелы, но сами люди не могли подняться к Богу.

Вспомните, чем были знамениты Платон, Аристотель, Архимед.

Вспомните, чем были знамениты Платон, Аристотель, Архимед.

Медресе — учебное заведение в исламских странах.

Медресе — учебное заведение в исламских странах. «Все знания в конечном счете связаны с религией и обретаются во имя Аллаха».

«Все знания в конечном счете связаны с религией и обретаются во имя Аллаха».