Заимствованные слова в современной речи

Заимствованные слова — это слова иноязычного происхождения, которые стали неотъемлемой частью лексики русского языка.

Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются заимствованными. Это такие иноязычные слова, которые полностью вошли в лексическую систему русского языка. Они приобрели фонетическое оформление и грамматические признаки, свойственные русскому языку — одному из восточнославянских языков.

Группы заимствованных слов

Заимствования по степени проникновения в словарный состав русского языка можно разделить на три группы.

1. К первой группе отнесем слова, которые давно вошли в русский язык, прочно были им усвоены и не воспринимаются носителями языка как иностранные:

- школа (греч.)

- класс (лат.)

- портфель (франц.)

- ранец (нем.)

- гимназия (греч.)

- колледж (англ.)

- пионер (англ.)

- сарай (тюрк.)

- олимпиада (греч.)

- энциклопедия (франц.)

- костюм (итал.)

- чай (кит.)

- кнут (сканд.)

- cилос (испан.) и т. д.

Слово «хлеб», издавна вошедшее в нашу речь, было заимствовано славянами из древнегерманского языка. В наше время только учёные-лингвисты могут выяснить его «иностранность».

К этой группе давно заимствованных лексем относятся также бытовые слова:

сахар, капуста, фонарь, тарелка, каблук, свёкла, кукла, кровать, базар и пр.

Многие иноязычные слова, связанные с образованием и политикой, стали востребованы в связи с необходимостью назвать новое понятие, которое уже изобретено другим народом:

анатомия, демократия, диктатура, философия, студент, декан, аудитория и пр.

Термины морского дела (матрос, гавань, лоцман, бот и др.) заимствованы и голландского языка. Из итальянского языка были усвоены многие музыкальные термины (сонатина, симфония, фортепиано, баритон, ария, сопрано).

Некоторые иностранные слова русские люди переделывали на свой лад. К примеру, из немецкого слова Jahrmarkt, что буквально значит «годовой базар», возникла «ярмарка», а немецкое Teller на русской почве превратилось в тарелку.

2. Значительную группу составляют заимствованные слова, известные всем носителям языка и являющиеся единственным названием обозначаемых понятий. Они сохраняют свои иноязычные признаки:

- тротуар

- бутерброд

- пижама

- сервиз

- торшер

- фокстрот

- абажур

- такси

- портмоне

- троллейбус

3. Иноязычные слова, которые ограничены речевой ситуацией и не получили широкого распространения. Ощущается их книжный характер. К этой группе относятся слова, которые имеют аналоги в русском языке:

- ассоциация — сообщество, союз;

- контракт — договор;

- тендер — конкурс;

- пунктуальный — точный;

- игнорировать — не замечать;

- утрировать — преувеличивать;

- консенсус — согласие;

- консервативный — косный

и пр.

Современные заимствования

Всем современным языкам свойственно использование иностранных слов. Причинами заимствования являются тесные экономические, политические, культурные и другие связи между разными странами.

Процесс пополнения языка новыми словами происходит разными путями: с помощью устной речи, через письменные источники и другие языки.

Лексическое заимствование из иностранного языка обогащает русский язык, при этом не нарушая его грамматический строй и внутренние законы развития.

За последние несколько десятилетий словарный запас русского языка увеличился за счёт бурного научно-технического прогресса, всеобщей компьютеризации, значительных изменений в политике, экономике и культуре.

Возникли новые предметы и понятия, которые вызвали к жизни слова:

- саммит

- монетаризм

- менеджер

- рейтинг

- роуминг

- компьютер

- монитор

- файл

- ноутбук

- курсор

- хакер

- чартер

- шоумен

и пр.

В нашей речи одно заимствованное слово способно заменить целые словосочетания:

- ремикс — новое исполнение или обработка хорошо известной мелодии;

- мотель — гостиница для автотуристов;

- фристайл — скоростной спуск на горных лыжах с выполнением различных фигур;

- спринт – бег на короткие дистанции;

- флайер — рекламный листок, дающий право скидку при оплате входного билета;

и т. д.

В современном русском языке заимствованные слова составляют примерно 15 % всего словарного запаса. Русские слова тоже востребованы другими языками. Наиболее популярными русскими словами являются «царь», «пошлость»», «водка», «борщ», «икона».

Таблица признаков заимствованных слов

| Признак | Пояснение | Примеры |

|---|---|---|

| Буква «А» в начале | Слова русского языка не начинаются с данного звука. Наличие буквы «А» в начале отличает иноязычное слово от русского. | анкета, абзац, абажур, атака, ангел |

| Буква «Ф» в начале | Если слово начинается на этот звук, то это слово нерусского происхождения. Буква «Ф» была создана как раз для иноязычных слов. | факт, форум, фонарь, фильм, фольклор |

| Буква «Э» в начале | Этот начальный звук также говорит об иноязычном происхождении. Исконно русские слова не начинаются с буквы «Э». | эпоха, эра, эффект, экзамен |

| Сочетание гласных букв | В иностранных словах чаще всего употребляется сочетание гласных букв. | пунктуация, радио, вуаль |

| Присутствие большого числа гласных букв в одном слове. | Если в слове часто повторяется один и тот же звук, то это тоже может говорить об иноязычном происхождении слова. Такие слова чаще всего выделяются звуком. | атаман, караван, барабан |

В современной речи заимствованные слова можно узнать по характерным признакам:

- начальные буквы «а», «э» (абсурд, акушер, акционер, эра, экзамен);

- безударный гласный [о] в конце слова (какао, соло, сорго);

- согласный звук перед буквой «е» произносится твёрдо (дельта, купе, пюре, галифе, портмоне, синтез, интервью, тезис)

- двойные согласные в корне слова (колонна, оппонент, стеллаж, перрон, сессия);

- сочетания«бю», «вю», «кю», «мю», «ню», «пю», «рю», «фю» (бюллетень, гравюра, кюре, коммюнике, мюсли, нюанс, парвеню, пюпитр, трюмо, фюзеляж);

- конечные буквосочетания -ан, -аж, -ант, -ент, —инг, -мен, -тор, -ер и др. (кардиган, платан, вернисаж, номинант, импичмент, брифинг, бизнесмен, консигнатор, продюсер, дилер, байкер);

- слияние гласных звуков (маэстро, кабриолет, круассан, оазис, ноутбук, промоутер);

- сочетание букв «йо», «ье»,«ьо» (майонез, пьедестал, пьеса, рантье, павильон, батальон, каньон);

- несклоняемые имена существительные и прилагательные (протеже, желе, кашне, авокадо, мини, суши, какаду, индиго).

Употребление заимствованных слов

Ярчайшей чертой языкового развития конца XX века является активное заимствование слов преимущественно из английского языка в его американском варианте. Если в 60-90 г. г. появилось примерно 9-10 тыс. заимствований, то начиная с 1990 года бурным потоком в русскую речь хлынуло более 30 тыс. иностранных слов. Это количество значительно превосходит словарный запас даже высокообразованного человека. По последним данным активный словарный запас современного человека составляет 9 — 13 тыс. слов. Для сравнения приведем такие цифры:

А. С. Пушкин употребил в своих произведениях и письмах 21 тыс. слов, Сергей Есенин — около 19 тыс., Сервантес — 17 тыс.

Иноязычные слова отличаются сферой употребления, преимущественно используются в книжной речи. В последние десятилетия особенно много слов заимствовала

- сфера политики (инагурация, паблисити, саммит, рейтинг, электорат);

- экономика (аудит, бартер, брокер, дистрибьютер, маркетинг, менеджемент, офис, офшор);

- массовая культура (андеграунд, бестселлер, имиджмейкер, шоумен, клипмейкер);

- компьютерная техника (баннер, броузер, пейджер, сервер, файл);

- мода (визажист, бермуды, блейзер, бутик, кастинг) и пр.

Носители языка, выбирая иностранные слова, должны учитывать их лексическое значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими лексемами. Игнорирование этих критериев употребления заимствованных слов приводит к тавтологическим ошибкам:

- экзаменационная сессия;

- достигать рубеж;

- странный парадокс;

- первый дебют;

- свободная вакансия и т.д.

Следует помнить, что иностранным словом нужно пользоваться только тогда, когда оно необходимо для точного обозначения нового понятия, аналога которому не существует в русской лексике.

Чрезмерное употребление иностранных слов засоряет язык, затрудняет общение между людьми и в конечном счете приводит к потере его самобытности.

В наше время как национальное достояние русский язык нуждается в бережном отношении к нему. До сих пор актуальны слова И. С. Тургенева:

Берегите чистоту языка как святыню! Не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.

Таким образом, необходимым является заимствование, которое называет то понятие, которого раньше в языке не существовало (йогурт, интернет, икебана).

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится из иностранного языка в качестве синонима для определения того или иного понятия, которое уже существует в русском языке.

Понаблюдаем:

- контракт (договор);

- консенсус (согласие);

- голкипер (вратарь)

- презентация (представление);

- инсталляция (выставка);

- плюрализм (многообразие);

- инцидент (происшествие);

- оптимальный (подходящий;)

- паркинг (стоянка);

- кастинг (просмотр);

- модернизация (обновление);

- инновация (новшество);

- комфорт (уют)

и пр.

Вместе с тем многие из иноязычных слов украшают современную речь, делают её более информативной и экспрессивной. Однако не стоит забывать, что чрезмерное обилие заимствованных слов в речи современного человека может привести к нежелательным последствиям: наш язык может раствориться в огромном количестве заимствований, потерять свою национальную принадлежность и самобытность.

Видеоурок «Исконно русские и заимствованные слова»

Тест

Средняя оценка: 4.2.

Проголосовало: 93

Руководитель:

Надежда Александровна Сидорова, Тесемникова Светлана Владимировна, Горелова Татьяна Владимировна

Ученический творческий проект по литературному чтению «Слова-иностранцы» изучает влияние заимствованных слов на речь младших школьников. В исследовательской работе в начальной школе дается определение понятия «заимствованное слово», рассматриваются виды и история возникновения заимствованных слов.

Подробнее о проекте:

Учебная исследовательская работа по русскому языку на тему «Слова-иностранцы» содержит справочную информацию заимствовании в русском языке иностранных слов. Автор приводит классификацию лингвистических заимствований в русском языке, выясняет в чем состоит особенность употребления заимствованных слов учащимися младших классов.

В готовом проекте по русскому языку «Слова-иностранцы» проведен опрос, по результатам которого установлено использование заимствованных слов учащимися начальных классов школы в различных речевых ситуациях. Ученик 8 класса подобрал занимательный материал для проведения игр, конкурсов, викторин в начальной школе. Также автором проекта был создан словарик заимствованных слов для учащихся начальной школы, который мы может быть использовать на уроках английского языка, русского языка и литературного чтения.

Оглавление

Введение

1. Что такое заимствованные слова?

2. История возникновения заимствованных слов и их классификация.

3. Особенности употребления заимствованных слов.

4. Наблюдение и его результаты.

4.1. Игра.

4.2. Примеры заданий для игр, конкурсов, викторин, КВНов.

4.3. Толковый словарик заимствованных слов для учащихся начальной школы.

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Во 2 классе мы начали изучать английский язык и обратили внимание, что хорошо знакомые слова встречаются и в английском языке. Например: футбол, баскетбол, доктор, компьютер (football, basketball, doctor, computer). Нам стало интересно, почему так происходит.

Учитель на уроке объяснил, что есть слова, которые мы взяли (позаимствовали) из других языков. Поэтому такие слова называются заимствованными. Нам захотелось узнать, как и почему такие слова появляются в нашей речи.

С течением времени словарный состав языка меняется и увеличивается. На разных этапах своего существования он вбирает в себя новые слова, отбрасывает ненужные, переделывает сложные слова в более простые и точные. Вряд ли нащ сверстник из ХIХ века с легкостью понял бы нашу речь. Мы работаем на компьютере, распечатываем на принтере, в кинотеатре едим попкорн, боимся фастфуда, вечером смотрим ток-шоу.

Язык всегда должен отвечать своей главной функции – быть удобным в употреблении для людей, которые им пользуются. То есть, быть точным, ёмким, выразительным.

Итак, нам стало интересно, что же такое заимствованные слова? Откуда они появились в речи? В каких речевых ситуациях их нужно употреблять?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы провели анкетирование среди учащихся школы и их родителей. После обработки анкет выяснилось, что ребята хорошо знакомы с заимствованными словами. Слышат их в школе на уроках, в семье, в средствах массовой информации, но не всегда понимают их смысл.

Проведя предварительное исследование, мы выдвинули следующую гипотезу: понимание значения заимствованных слов и уместное использование делает нашу речь более точной, краткой, современной, интересной.

Цель исследования: изучение влияния заимствованных слов на речь на младших школьников.

Задачи:

- Определить, что такое заимствованные слова, их виды и история возникновения.

- Показать использование заимствованных слов в различных речевых ситуациях .

- Подобрать занимательный материал для проведения игр, конкурсов, викторин в начальной школе.

- Создать словарик заимствованных слов для учащихся начальной школы, который мы может использовать на уроках английского языка, русского языка и литературного чтения

Объект исследования: словарный запас младших школьников.

Предмет исследования: заимствованные слова (англицизмы).

Методы исследования:

- Изучение энциклопедий, словарей, других источников информации.

- Наблюдение.

- Опросы.

- Беседы.

- Анкетирование.

- Лингвистический эксперимент

Актуальность темы: Актуальность данной работы связана с интенсивным проникновением иноязычных заимствований в русский язык из других языков в результате экономических, политических и культурных связей русского народа с другими народами, в результате внедрения в жизнь народа реалий, новых для России, но уже имеющих названия в других языках.

Пополнение словарного состава языка — естественный процесс: одни слова приходят, другие уходят, какие-то из них остаются насовсем, к ним привыкают, считают родными. Стоит ли их без разбору выгонять, заменяя своими, доморощенными.

Бороться надо не с самими заимствованиями, а с их неуместным применением.

Л.Н. Толстой: «Не нужно открещиваться от иностранных слов, не нужно ими и злоупотреблять».

Мы решили понаблюдать, какие заимствованные слова чаще используются в нашей речи, а также, насколько учащиеся начальной школы знакомы с англицизмами и умеют осознанно и к месту их употреблять. Считаем эту тему актуальной для развития речи младших школьников.

Что такое заимствованные слова?

Заимствованные слова

– это слова, вошедшие в русский язык из других языков. Заи́мствование, в лингвистике — это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса — само заимствованное слово. Заимствование из других языков — это вполне закономерный процесс.

Избежать его невозможно, если народ страны не живёт полностью изолированно от остального мира. Заимствование лексики — это результат взаимоотношений народов и государств. Чаще всего слова приходят в русский язык в том случае, когда в базе нет необходимого понятия, чтобы верно и ёмко обозначить предмет, живое существо или явление. К лексике, заимствованной по этой причине, относят многие понятия из области техники, науки, медицины, спорта и других ( алгебра, доктор, автобус, баскетбол, и т. д. ). Возникают ситуации, когда в словаре уже есть необходимые слова. В таком случае время определит, что останется, а что исчезнет из речи.

Заимствования слов – естественный процесс развития языка. Довольно большое количество лингвистов сохраняют оптимистический настрой по поводу наплыва англицизмов в русский язык. Ведь лексические заимствования обогащают язык. При этом сохраняется основной словарь, а грамматический строй языка остается неизменным.

(Лингви́стика (от лат. lingua — язык), языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных представителях. Лингвисты – это (языкове́д) — учёный, специалист по лингвистике (языкознанию, языковедению).

История возникновения заимствованных слов и их классификация

Интересный факт: иностранные слова, в частности английские, в русский язык приходили и успешно приживались с глубокой древности. Сегодня трудно поверить, но «князь», «шлем», «кровать», «лошадь», «плита» и многие другие – когда-то тоже были иностранными.

Первые этапы заимствования — праславянский и древнерусский В истории нашей страны один за одним сменялись периоды преимущественного заимствования.

Самые первые из них относились к праславянскому периоду, приблизительно с третьего тысячелетия до н. э. Именно тогда начали появляться первые заимствованные слова из различных языков ( капуста, хата, баня и т.д.).

Второй этап — со времён Средневековья и до сегодняшнего дня. С начала XX века и до настоящего времени основная часть заимствованной лексики приходится на английские слова (англицизмы). Это термины, имеющие отношение к компьютерной технике (принтер, сканер, файл, компьютер), к спорту (волейбол, футбол), к экономике и финансам (брокер, дилер, ваучер) и другие (шоу, видео, презентация)

В те же времена, а это начало XIX в., и начало зарождаться движение ярых противников «иностранщины» во главе с Г.Р. Державиным (русский поэт эпохи Просвещения) и А.С.Шишковым (писатель и литературовед). Они предлагали заменить «калоши» на «мокроступы», «лабиринт» на «блуждалище», а «индивидуальность» на «яйность». Но время показало, что заимствование- неизбежная часть процесса развития любого языка.

Но все же, каковы причины такого огромного потока англицизмов в русской речи?

отсутствие соответствующего понятия в базе русского языка. В связи с прогрессом в компьютерной, технической, финансово-экономической областях в русский язык хлынуло большое количество англицизмов. В словаре русского человека нет родных эквивалентов для обозначения, скажем, ноутбука, сканнера, скайпа и т.д. Проще использовать уже существующие слова из другого языка, чем изобретать новые. Вероятно, эти англицизмы стали уже международными, и узнаваемы не только в русском языке.

присутствие русской лексической единицы, не совсем точно обозначающей понятие, и которая со временем вытесняется более точным англицизмом. Например, бренд вместо марки, имени, тур вместо путешествия, спрей вместо распылителя и т.д. В данном случае данные заимствования более конкретны, легче произносятся, нежели русские.

— тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота. Например, гостиница для автотуристов — мотель, фигурное катание на лыжах – фристайл, меткий стрелок — снайпер, бег на короткие дистанции – спринт, место для стоянки автомобилей –парковка/паркинг и т.д.

дань моде. Знание английского языка считается в высшей степени престижным. Людей, изучающих английский и проникшихся им, очень много. Они хотят выглядеть современными и с огромным удовольствием употребляют в русской речи привлекательные англицизмы: шопинг, презентация, рейтинг, шоу, сервис, секьюрити, ресепшн и т.д.

— расширение межгосударственных и международных отношений между Россией и англоязычными странами;

— участие России в международных культурных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, слетах, показах мод;

-зарубежный туризм;

-обмен специалистами, функционирование совместных предприятий.

Перечисленные факты являются одновременно и причинами, и условиями появления англицизмов в русском языке.

Имея в виду характер и область употребления, ученые-лингвисты выделяют следующие группы английских заимствований:

Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова: уик-энд – выходные, мани – деньги, кэш — наличные деньги, сертификат – подтверждающий документ, чендж – обмен и т.д. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае несколько изменяется значение иностранного слова – источника. Например, бузить ( busy – беспокойный, суетливый ).

Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и графического облика (меню, диск, вирус, ланч, кредит, смокинг, джинсы). Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других народов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью этих слов является то, что они не имеют русских синонимов.

Например, чипсы, хот-дог, чизбургер. К английским экзотизмам относятся слова: мисс, миссис, мистер, сэр, джентльмен, фунт стерлинг, лорд, скаут и т.д.. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например, секонд-хэнд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении, видео-салон – комната для просмотра фильмов. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения первоначального слова, например, лайкнуть, дизлайкнуть

Примеры англицизмов в русской речи можно услышать повсеместно. «Новомодные гаджиты и дивайсы пользуются особой популярностью среди покупателей молодого возраста. Программа «Танцы» объявила очередной кастинг для профессиональных танцоров по всей России. Невезучего человека называют лузером.

Фасады домов часто отделывают немецким сайдингом. У обычных людей на слуху многочисленные экономические и финансовые термины, такие как: бартер, брокер, дилер, дистрибьютер, маркетинг, инвестиция, кредиты и т.д. Для любителей спорта появляются новые виды спортивных занятий: виндсерфинг, фристайл, скейтборд, сноуборд, кикбоксинг. С развитием компьютеризации появились термины, относящиеся к компьютерной технике: компьютер, дисплей, файл, драйвер, браузер, сайт и т.д.

Как можно распознать англицизмы в речи? Данная подсказка поможет тем, кто совсем не знает английский язык.

| Признаки англицизмов | Примеры англицизмы |

| «дж», «тч» | бэйдж, гаджет, джемпер, имидж, пейджер |

| «ер», — «ор» | докер, инвестор, оффшор, провайдер, тьютор |

| «инг» | брифинг, демпинг, маркетинг, тюнинг, шейпинг |

| «мент» | импичмент, истеблишмент, менеджмент |

| «мен» | бизнесмен, полисмен, спортсмен, супермен, шоумен |

| «ай», «ей | дисплей, имейл, интерфейс, онлайн, сайт, спрей |

Выделены и сферы человеческой жизнедеятельности, где англицизмы изобилуют в больших количествах: _БЕРЕМ В ПРАКТИКУ

| Политика / экономика / должности | саммит, брифинг, спикер, рейтинг, холдинг, электорат, ваучер, импичмент, имиджмейкер, спичрайтер, инвестиция, спонсор, баррель, медийный, рецессия, маркетинг, лизинг, тендер, ретейл, оффшоры, прайс-лист, (топ) менеджер, промоутер, дистрибьютер, дилер, бизнесвумен, менталитет |

| Продукты питания / одежда /торговля | хот-дог, чизбургер, гамбургер, фишбургер, барбекю, чокопай, поп-корн, (апельсиновый) фреш, йогурт, пудинг, Кока-кола, Натс Твикс, Спрайт, фаст фуд, ланч, шорты, бутсы, бандана, коттон, топ, некролловая (подушка), мультибрендовый, юнисекс, кэжуэл, кэтеринг, шоппинг, шоппоголик, сейл, гель, SPA – салон, супермаркет, VIP–зал, сэконд хэнд, дисконт, кэтеринг |

| Спорт | шейпинг, фитнес, дайвинг, серфинг, бодибилдинг, сноуборд, пейнтбол, фристайл, рестлинг, пауэр лифтинг, боулинг, тренинг, скейтинг-ринк, форвард, голкипер, байкер, снайпер, оувертайм, степ-класс, контест, скутер |

| Искусство / радио/ ТВ | триллер, вестерн, видео клип, клипмейкер, ньюсмейкер, мюзикл, блокбастер, бестселлер, андеграунд, pop –Art, (хад)рок, рок-н-рол(л), кастинг, шейк, брейкданс, брейн ринг, (ток) шоу, хит – парад, метеотайм, суперста, супермен, скинхэд |

| Дом /быт/канцелярия | кондиционер, кулер, миксер, тостер, блэндер, сайдинг, ролл – шторы, рольставни, антифриз, булет мэджик, Vanish, Fairy, Comet, Head & Shoulders, Dove, Tide, парфюм, клининговая компания, скраб, спрей, колор, памперс, степлер, скотч |

| Информационно-коммуникационные технологии | компьютер, монитор, дисплей, калькулятор, ноутбук, принтер, сканер, CD, DVD, процессор, девайс, хакер, обгрейд, кликать, Интернет, сайт, блог, смайлик, SMS |

О чем всегда нужно помнить, используя заимствованные слова

Употребление заимствованных слов придает речи точность и современность. Понимание заимствованных слов при чтении художественной литературы, газет, при просмотре фильмов, употребление в устной и письменной речи является показателем уровня владения языком.

Мы выделили несколько правил для употребления заимствованных слов, чтобы наша речь не стала для окружающих непонятной или смешной, вместо того, чтобы стать интересной и современной.

- Употребляя заимствованное слово, нужно ТОЧНО знать его значение.

- Не злоупотребляй англицизмами, ЗНАЙ МЕРУ!

- Употребляя заимствованные слова, ПОМНИ: словом можно обидеть человека!

Наблюдение и его результаты

Мы решили проанализировать частоту употребления фразеологизмов в повседневной речи: в течение двух недель старались отслеживать, какие фразеологические обороты и как часто присутствуют в нашей жизни, в каких ситуациях их используем, определить наиболее употребляемые. Вот что у нас получилось:

| Не играй на нервах (4) | В рот воды набрал (15) |

| Компьютер завис (25) | Белая ворона (10) |

| Бежать сломя голову (12) | Бить баклуши (5) |

| Играть с огнем (2) | Льет, как из ведра (14) |

| Как рыба об лед (6) | Как баран на новые ворота (20) |

| У страха глаза велики (11) | Слон на ухо наступил (9) |

| Медвежья услуга (8) | Не делай из мухи слона (17) |

| Белая ворона (18) | Возьми себя в руки (7) |

Из этого можно сделать вывод: за все время наблюдений мы отметили, что взрослые чаще употребляют фразеологизмы, чем дети; чаще предложения с фразеологизмами произносились с негативным чувством, а иногда ребята употребляли фразеологические обороты не к месту, то есть неосмысленно. Это показывает, что фразеологические обороты не входят в активный словарный запас учащихся.

Квест-игра

По итогам наблюдений стало ясно, что необходимо вплотную заняться изучением фразеологических оборотов; показать одноклассникам и другим ученикам начальной школы, что фразеологизмы делают нашу речь точнее, выразительнее, помогают общаться между собой без слов-сорняков. Совместно с учителями начальных классов мы разработали квест-игру «Не лови ворон, а то сядешь в лужу!». Задания для квест-игры смотрите в Приложении 2.

Цель игры: изучение многообразия фразеологизмов русского языка; введение фразеологических оборотов в активный словарный запас ребят.

Задачи игры:

- Научиться находить фразеологизмы в тексте художественного произведения.

- Объяснять смысл фразеологических оборотов на примере жизненных ситуаций.

Правила игры: участники игры делятся на команды (в нашей игре их четыре по количеству станций), каждая команда проходит свой маршрут по маршрутному листу. На каждой станции ребята выполняют задания, на которые дается 5 минут. После выполнения заданий команды переходят на следующие станции. По итогам прохождения всего маршрута инструкторы подсчитывают баллы, выявляя победителей.

1 станция: Презентация фразеологизма (домашнее задание): можно представить рисунок, инсценировку, стихотворение по выбранному заранее фразеологизму.

2 станция: 10 фразеологизмов: найти в тексте 10 фразеологических оборотов. Объяснить своим примером заглавие рассказа (также фразеологизм).

3 станция: Мини-сочинение по выбранному фразеологическому обороту.

4 станция: Работа с фразеологическими оборотами:

- Подобрать пары фразеологизмов-синонимов;

- Подобрать пары фразеологизмов-антонимов;

- Исправить ошибки, допущенные во фразеологизмах; вставить пропущенные слова.

Примеры заданий для игр, конкурсов, викторин, КВНов.

Проведенная квест-игра настолько понравилась нам, что мы решили продолжить работу по изучению фразеологических оборотов. При изучении источников информации мы обратили внимание на богатый материал, связанный с фразеологизмами – игры, конкурсы и др. – что решили составить задания для учителей и учащихся для проведения внеклассных мероприятий. Приведем несколько примеров.

Фразеологический зверинец

Вместо точек вставьте названия животных.

| Голоден как … | Нем как … |

| Хитёр как … | Грязный как … |

| Труслив как … | Упрям как … |

Соревнование «Кто больше?»

За 10 минут записать как можно больше фразеологических оборотов со словами: голова, нос, глаз, ухо, зуб, язык, рука, нога.

Таких веселых и в то же время познавательных заданий в изученной нами литературе ну просто пруд пруди! И, конечно, всех заданий мы перечислить не сможем. Познакомиться с другими видами познавательных и развивающих заданий вы можете в электронном приложении к нашей исследовательской работе .

Мы пришли к такому выводу: при проведении квест-игры и подборе заданий для викторин, КВНов, все ребята нашего класса стали употреблять в повседневной речи больше фразеологизмов. Причем теперь фразеологические обороты стали для нас понятнее, мы не боялись вставлять их в свою речь. Ребята почти перестали говорить малоприятные словечки, пришедшие к нам из Интернета, из «уличного» общения.

Толковый словарик фразеологизмов для учащихся начальной школы

А как же ученики других классов? Мы, конечно, не считаем, что учащиеся средних и старших классов знают о фразеологизмах меньше нашего! А вот начальной школе мы решили помочь в изучении фразеологических оборотов. И составили толковый словарик фразеологизмов со своими картинками, мини-сочинениями, стихотворениями (известных поэтов). И вот что у нас получилось. В этот словарик вошла небольшая часть нашего совместного творчества, но мы постараемся продолжить эту работу. Этот же словарик, но уже в электронном виде, мы предложили учителям нашей школы для работы с учениками. Такой же словарик мы предлагаем и вам. Думайте, изучайте, играйте!

Заключение

После проведения исследования, подведения итогов квест-игры мы решили еще раз провести анкетирование участников нашего проекта и проанализировать результаты (Приложение 3). Выяснилось, что все ребята теперь знают, что такое фразеологический оборот, умеют их использовать в своей речи и понимать смысл сказанного или услышанного фразеологизма.

Понять, «почему мы так говорим», всегда интересно. Иногда история рождения того или иного фразеологизма – само по себе познавательное и увлекательное языковое явление. Фразеологизмы помогают нам пополнять словарный запас, сделать свою речь богаче, ярче, выразительнее; дают возможность лучше понять тайны языка, а значит, прививают любовь к родному языку. Мы считаем, что гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, полностью подтвердилась. А толковый словарик фразеологизмов, надеемся, получился познавательным и поможет вам и вашим друзьям!

Библиография

- Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999.

- Баско Н. В. Фразеологический словарь. Почему мы так говорим? – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2011.

- Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. – СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.

- Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1998.

- Лаврентьева Е. В. Веселый фразеологический словарь. – М.: РООССА, 2013

- Розе Т. В. Большой фразеологический словарь для детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.

- Интернет-ресурсы.

Приложение 1

Анкета

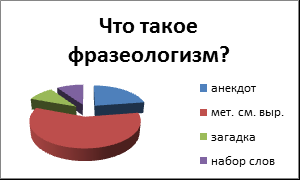

1. Что такое фразеологизм?

1) Анекдот.

2) Меткое образное выражение.

3) Загадка.

4) Интересный набор слов.

2. Где вы встречались с фразеологизмами?

1) В школе.

2) Дома.

3) На улице.

4) При чтении книг, газет, в Интернете, по телевизору.

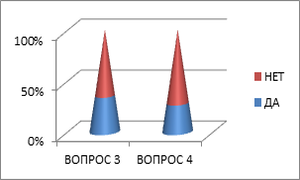

3. Используете ли вы в своей речи фразеологизмы?

ДА. НЕТ.

4. Всегда ли вы понимаете смысл услышанного фразеологизма?

ДА. НЕТ

Приложение 2. Задания для квест-игры

1. 10 фразеологизмов. (2 станция)

В рассказе найти 10 выражений, употреблённых в переносном значении и объяснить их смысл.

Попались на удочку.

Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами, говорит, сходим, поохотимся, рыбу ловить будем. Уху сварим – пальчики оближешь.

Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем …Мой братишка так голову потерял от счастья. Как же! В лесу заночуем, палатку разобьём, костёр разложим, из ружья палить будем. Потом он мне покоя не давал: «Пойдём да пойдём! Говорят, он такой мастер рыбу ловить, собаку на этом деле съел». Не знаю, каких собак он ел, а вот мы попались на удочку. Обманул он нас. Договорились прийти в субботу к вечеру. Пять километров одним духом отшагали. А нашего приятеля дома не оказалось. Уехал, говорят к тётке.

— Он же нас приглашал рыбу удить, охотиться, — расстроились мы.

— Вот пустомеля, — возмутился дед, — всё время кому-нибудь морочит голову.

У братишки слёзы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей тарелке.

— Ничего, ребятишки, — успокоил нас дед, со мной пойдёте.

И пошли. И рыбу ловили, и костёр развели, и уха была – ни в сказке сказать, ни пером описать. Только ружья нам дедушка не дал. Малы ещё.

Кашу маслом не испортишь.

— Саша, не стучи: уже поздно, соседи спят, — сказала мама. А Саша стучит.

-Прекрати стук! – сказал папа. А Саша стучит…

— Как об стенку горох, — говорит бабушка.- ему хоть кол на голове теши, а он всё своё… Отберу молоток. — Стучит… Сказано – сделано! Бабушка взяла у Саши молоток и унесла прочь.

— Отдай!

— Завтра. А сейчас молотка не видать тебе как своих ушей!

Саша заплакал:

— Я машину чиню…

А бабушка:

— Всему своё время.

-Зачем молоток унесла?

-Ему про Ерёму, а он про Фому. Да ты как с Луны свалился. Русским языком сказано, поздно уже, все спят.

-Не все: мы не спим.

— Ну, хватит воду в ступе толочь. Марш в кровать.

Папа сказал:

— Какая живая у нашей бабушки речь – вся пословицами пересыпана. Что ни слово, то пословица или поговорка.

А бабушка говорит:

— Кашу маслом не испортишь.

2. Выберите один фразеологизм, напишите мини-сочинение, поясняющее его смысл. (3 станция)

Стреляный воробей, прикусить язык, собаку съел, звезд с неба не хватает, в час по чайной ложке.

3. Работа с фразеологическими оборотами:

ü Подобрать пары фразеологизмов-синонимов:

Выберите из приведённых фразеологизмов пары-синонимы: прятать концы в воду, делать из мухи слона, обвести вокруг пальца, капля в море, у страха глаза велики, заметать следы, кот наплакал, водить за нос.

ü Подобрать пары фразеологизмов-антонимов:

Выберите из приведённых фразеологизмов пары-антонимы: кот наплакал, слова не вытянешь, куры не клюют, рта не закрывает, семи пядей во лбу, олух царя небесного, дать маху, ходить вокруг да около, брать быка за рога, попасть в точку.

ü Исправить ошибки, допущенные во фразеологизмах; заменить неверно употребленные буквы и слова.

Пословицы «шутят».

а) Два сапога – тара. Первый клин комом. Ус хорошо, а два – лучше. Сашу маслом не испортишь. Голод – не щётка. Мы сами с ушами. Один в золе не воин. Не ноги горшки обжигают.

б)Проще пареной моркови. Мозолить пятки. Как акула в воде. Считать голубей. Ловить на ходу.

Приложение 3. Анкета 2

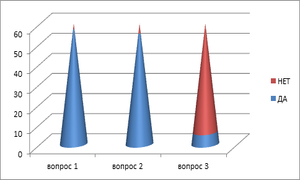

1. Знаете ли вы, что такое фразеологизм?

ДА. НЕТ.

2. Интересна ли для вас эта тема?

ДА. НЕТ.

3. Будете ли вы точить топор, если вам говорят: «Заруби себе на носу!»

ДА. НЕТ.

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:

Причины заимствования слов

На протяжении истории наша страна поддерживала тесные политические, экономические, торговые, культурные связи с разными государствами и народами мира. Это неизбежно приводило к проникновению иноязычных слов в родную речь. Многие из них прочно укоренились в русском языке. Например, такое родное слово хлеб пришло к нам из древнегерманского языка, а школа — из греческого.

Причины заимствования слов:

- иноязычное слово проникает в язык вместе с новой вещью или понятием (кофе, телефон);

- отсутствие синонима для заграничного слова (плеер);

- одно иностранное слово способно заменить целое выражение на русском языке (фристайл — фигурное катание на лыжах).

Заимствованная лексика попадает в родную речь разными способами: устно, через письменные источники или посредством других языков.

Виды заимствованной лексики

Иностранные слова, употребляемые в отечественной речи, делятся на 2 группы: освоенные и неосвоенные заимствования.

К первой группе относится лексика, заимствованная так давно, что уже не воспринимается, как инородная и непонятная. Так, прочно укоренились в нашей речи слова из греческого языка (тетрадь, математика, алфавит), из латинского (студент, экскурсия), из итальянского (фортепиано, ария, соната), из французского (этаж, сюжет, актёр), из английского (бокс, финиш, футбол).

К неосвоенным заимствованиям относятся те, которые резко отличаются от русской лексики. Среди них есть экзотические слова или экзотизмы, употребляемые для того, чтобы охарактеризовать особенности жизни других народов. Они отличаются от русской действительности и потому звучат для нас непривычно. Например, для изображения быта японцев используют слова: сакура, суши, кимоно.

Также к неосвоенным заимствованиям относятся иноязычные вкрапления. Это слова типа: мерси, о’кей, рандеву. Некоторые из них сохраняют иностранное написание. Однако они распространены и популярны во многих языках.

Ещё одну группу неосвоенных заимствований представляют в большинстве своём научные и технические термины, пришедшие из латинского или греческого языка (автомобиль, телеграф, миллиметр). Наряду с русским языком эти слова употребляются во многих государствах, поэтому они называются интернациональными.

Признаки заимствованных слов

- Двойная согласная в корне слова (коллекция, касса).

- Слово начинается с а или э (анкета, энциклопедия).

- Сочетание гласных в слове (поэт, алоэ, театр).

- Безударный звук о в конце слова (радио).

- Сочетание букв йо или ьо (майонез, почтальон).

- Присутствие слогов бю, мю, кю, вю, пю (пюре, бюро).

- Неизменяемость имён существительных: они не изменяются по падежам, не имеют формы множественного числа (пальто, кафе, такси).

Когда уместно употребить иностранное слово

Иноязычные слова, особенно, когда смысл их не до конца ясен, могут быть неуместны в речи. В этом случае говорят об оправданности или неоправданности употребления этих слов.

Так, уместно использовать заимствования, которые обозначают понятия, не имеющие синонима в русском языке (компьютер, кофе, шоколад). Если же существует слово, способное заменить иностранное, и смысл при этом не потеряется, лучше использовать его (голкипер — вратарь, инцидент — происшествие, консенсус — согласие).

Новые заимствования

За последние десятилетия в связи с повсеместным использованием компьютеров и техническим прогрессом страну наводнила масса иностранных слов (политика: президент, парламент; наука, техника: ноутбук, смартфон, планшет, файл; культура: хит, шоумен, ток-шоу).

Таким образом, мы видим, что заимствованные слова достаточно многочисленны в русском языке. Однако чрезмерное их использование губит нашу речь, делает её нелепой, невыразительной, лишает эмоциональности.

Поэтому надо дорожить русским языком, это богатство нашей страны, ведь на нём написано столько замечательных художественных произведений, известных во всём мире.

Ксения Алексеевна | Просмотров: 14.9k

Какие слова являются заимствованными

Заимствованными словами называются иноязычные слова, попавшие в русский язык. С давних времен в лексике русского языка выделяют исконно русские и заимствованные слова.

Само название «Заимствованные» является говорящим, потому что можно сразу понять его значение, обратившись к разным формам этого слова: «Заимствованный», «Заимствовать». Т.е. взятый извне.

Современные заимствования

Всем современным языкам свойственно использование иностранных слов. Причинами заимствования являются тесные экономические, политические, культурные и другие связи между разными странами.

Процесс пополнения языка новыми словами происходит разными путями: с помощью устной речи, через письменные источники и другие языки.

Лексическое заимствование из иностранного языка обогащает русский язык, при этом не нарушая его грамматический строй и внутренние законы развития.

За последние несколько десятилетий словарный запас русского языка увеличился за счёт бурного научно-технического прогресса, всеобщей компьютеризации, значительных изменений в политике, экономике и культуре.

Возникли новые предметы и понятия, которые вызвали к жизни слова:

- саммит

- монетаризм

- менеджер

- рейтинг

- роуминг

- компьютер

- монитор

- файл

- ноутбук

- курсор

- хакер

- чартер

- шоумен

и пр.

В нашей речи одно заимствованное слово способно заменить целые словосочетания:

- ремикс — новое исполнение или обработка хорошо известной мелодии;

- мотель — гостиница для автотуристов;

- фристайл — скоростной спуск на горных лыжах с выполнением различных фигур;

- спринт – бег на короткие дистанции;

- флайер — рекламный листок, дающий право скидку при оплате входного билета;

и т. д.

В современном русском языке заимствованные слова составляют примерно 15 % всего словарного запаса. Русские слова тоже востребованы другими языками. Наиболее популярными русскими словами являются «царь», «пошлость»», «водка», «борщ», «икона».

Словарь заимствованных слов

Слова, взятые из другой речи, другой культуры заметно дополняют свою родную речь, хотя русский язык богат на синонимы и антонимы как никакой другой. Не всегда уместно употреблять иностранные слова, хотя идет тенденция на замену исконно русских слов иностранными.

Человек, имеющий в своем запасе богатый выбор лексики родного языка обладает неоспоримым преимуществом перед другими, может понимать литературу, написанную не один век назад, его речь богата, беседа многогранна, письмо или сочинение читается с легкостью и большим интересом.

Приведем лишь некоторые примеры иноязычных слов, которые имеют аналоги в русском языке:

- абсолютный (от лат.) — совершенный;

- актуальный (от лат.) — злободневный;

- габариты (от франц.)— размеры;

- дебаты (от франц.)— прения;

- диалог (от греч.) — собеседование;

- имидж (от лат.) — образ, облик;

- конкуренция (от лат.) — соперничество;

- коррективы (от лат.) — поправки и др.

При желании узнать подробную информацию о происхождении и определении слова можно в любом этимологическом словаре. Такие ресурсы есть онлайн на многих сайтах.

Группы заимствованных слов

Заимствования по степени проникновения в словарный состав русского языка можно разделить на три группы.

1. К первой группе отнесем слова, которые давно вошли в русский язык, прочно были им усвоены и не воспринимаются носителями языка как иностранные:

- школа (греч.)

- класс (лат.)

- портфель (франц.)

- ранец (нем.)

- гимназия (греч.)

- колледж (англ.)

- пионер (англ.)

- сарай (тюрк.)

- олимпиада (греч.)

- энциклопедия (франц.)

- костюм (итал.)

- чай (кит.)

- кнут (сканд.)

- cилос (испан.) и т. д.

Слово «хлеб», издавна вошедшее в нашу речь, было заимствовано славянами из древнегерманского языка. В наше время только учёные-лингвисты могут выяснить его «иностранность».

К этой группе давно заимствованных лексем относятся также бытовые слова:

сахар, капуста, фонарь, тарелка, каблук, свёкла, кукла, кровать, базар и пр.

Многие иноязычные слова, связанные с образованием и политикой, стали востребованы в связи с необходимостью назвать новое понятие, которое уже изобретено другим народом:

анатомия, демократия, диктатура, философия, студент, декан, аудитория и пр.

Термины морского дела (матрос, гавань, лоцман, бот и др.) заимствованы и голландского языка. Из итальянского языка были усвоены многие музыкальные термины (сонатина, симфония, фортепиано, баритон, ария, сопрано).

Некоторые иностранные слова русские люди переделывали на свой лад. К примеру, из немецкого слова Jahrmarkt, что буквально значит «годовой базар», возникла «ярмарка», а немецкое Teller на русской почве превратилось в тарелку.

2. Значительную группу составляют заимствованные слова, известные всем носителям языка и являющиеся единственным названием обозначаемых понятий. Они сохраняют свои иноязычные признаки:

- тротуар

- бутерброд

- пижама

- сервиз

- торшер

- фокстрот

- абажур

- такси

- портмоне

- троллейбус

3. Иноязычные слова, которые ограничены речевой ситуацией и не получили широкого распространения. Ощущается их книжный характер. К этой группе относятся слова, которые имеют аналоги в русском языке:

- ассоциация — сообщество, союз;

- контракт — договор;

- тендер — конкурс;

- пунктуальный — точный;

- игнорировать — не замечать;

- утрировать — преувеличивать;

- консенсус — согласие;

- консервативный — косный

и пр.

Исконно русские и заимствованные слова — в чем отличие

Существует довольно много признаков, по которым можно отличить исконно русские слова от иноязычных. Мы предлагаем вашему вниманию таблицу, где собраны признаки нерусских слов, дано пояснение и приведены соответствующие примеры.

Таблица признаков заимствованных слов в русском языке

| Признак | Пояснение | Примеры |

| Буква «А» в начале | Слова русского языка не начинаются с данного звука. Наличие этой буквы в начале отличает иноязычное слово от русского. | анкета, абзац, абажур, атака, ангел |

| Буква «Э» в начале | Этот начальный звук также говорит об иноязычном происхождении. Исконно русские слова не начинаются с этой буквы. | эпоха, эра, эффект, экзамен |

| Буква «Ф» в слове | Если слово начинается на этот звук, то это слово нерусского происхождения. Эта буква была создана как раз для иноязычных слов. | факт, форум, фонарь, фильм, фольклор |

| Присутствие большого числа гласных букв в одном слове. | Если в слове часто повторяется один и тот же звук, то это тоже говорит об иноязычном происхождении слова. Такие слова чаще всего выделяются звуком. | атаман, караван, барабан |

| Сочетание гласных букв | В иностранных словах чаще всего употребляется сочетание гласных букв. | пунктуация, радио, вуаль |

Употребление заимствованных слов

Ярчайшей чертой языкового развития конца XX века является активное заимствование слов преимущественно из английского языка в его американском варианте. Если в 60-90 г. г. появилось примерно 9-10 тыс. заимствований, то начиная с 1990 года бурным потоком в русскую речь хлынуло более 30 тыс. иностранных слов. Это количество значительно превосходит словарный запас даже высокообразованного человека. По последним данным активный словарный запас современного человека составляет 9 — 13 тыс. слов. Для сравнения приведем такие цифры:

А. С. Пушкин употребил в своих произведениях и письмах 21 тыс. слов, Сергей Есенин — около 19 тыс., Сервантес — 17 тыс.

Иноязычные слова отличаются сферой употребления, преимущественно используются в книжной речи. В последние десятилетия особенно много слов заимствовала

- сфера политики (инагурация, паблисити, саммит, рейтинг, электорат);

- экономика (аудит, бартер, брокер, дистрибьютер, маркетинг, менеджемент, офис, офшор);

- массовая культура (андеграунд, бестселлер, имиджмейкер, шоумен, клипмейкер);

- компьютерная техника (баннер, броузер, пейджер, сервер, файл);

- мода (визажист, бермуды, блейзер, бутик, кастинг) и пр.

Носители языка, выбирая иностранные слова, должны учитывать их лексическое значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими лексемами. Игнорирование этих критериев употребления заимствованных слов приводит к тавтологическим ошибкам:

- экзаменационная сессия;

- достигать рубеж;

- странный парадокс;

- первый дебют;

- свободная вакансия и т.д.

Следует помнить, что иностранным словом нужно пользоваться только тогда, когда оно необходимо для точного обозначения нового понятия, аналога которому не существует в русской лексике.

Чрезмерное употребление иностранных слов засоряет язык, затрудняет общение между людьми и в конечном счете приводит к потере его самобытности.

В наше время как национальное достояние русский язык нуждается в бережном отношении к нему. До сих пор актуальны слова И. С. Тургенева:

Берегите чистоту языка как святыню! Не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.

Таким образом, необходимым является заимствование, которое называет то понятие, которого раньше в языке не существовало (йогурт, интернет, икебана).

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится из иностранного языка в качестве синонима для определения того или иного понятия, которое уже существует в русском языке.

Понаблюдаем:

- контракт (договор);

- консенсус (согласие);

- голкипер (вратарь)

- презентация (представление);

- инсталляция (выставка);

- плюрализм (многообразие);

- инцидент (происшествие);

- оптимальный (подходящий;)

- паркинг (стоянка);

- кастинг (просмотр);

- модернизация (обновление);

- инновация (новшество);

- комфорт (уют)

и пр.

Вместе с тем многие из иноязычных слов украшают современную речь, делают её более информативной и экспрессивной. Однако не стоит забывать, что чрезмерное обилие заимствованных слов в речи современного человека может привести к нежелательным последствиям: наш язык может раствориться в огромном количестве заимствований, потерять свою национальную принадлежность и самобытность.

Список иноязычных слов в русском языке

Заимствованные слова в русском языке в большинстве своём просто вынуждены изменяться по всем правилам русского наречия: фонетически, семантически и морфологически. Зато со временем подобные термины настолько прочно входят в обиход, что большинство просто перестают расцениваться чужеродными. Например, слова «школа», «сахар», «активист», «баня», «артель» и др. изначально были привнесены в русский из других диалектов, только теперь принимаются за русские.

Внимание! Заимствованные из других наречий слова могут изменяться кардинально: одни меняют только окончания, другие могут поменять род, третьи изменяют даже своё значение.

На первый взгляд их значения совершенно разные, даже пришли эти три выражения из совершенно разных стран, но есть у них нечто общее, то, что даже на первый взгляд бросается в глаза – они схожи по написанию.

Это объясняется очень просто. В наш диалект они пришли из итальянского, французского и латинского. А в них со своей стороны пришел один термин из латыни, означающий «сохранять».

Важно! Чтобы верно определить лексический смысл любого слова, нужно узнать, откуда оно было привнесено.

Если нет уверенности, пришло выражение из других языков или является исконно русским, на выручку приходят словари, где объясняется не только значение, но и возникновение.

Для наглядности ниже приведены примеры заимствованных слов в русском языке:

| Язык заимствования | Перенимаемое слово | Семантика |

| Английский | Бизнес | Занятие, дело |

| Прайслист | Ценовой список | |

| Геймплей | Игровой процесс | |

| Дайвинг | Плавание под водой | |

| Пенальти | Наказание | |

| Блогер | Человек, публикующий онлайн-дневник в Интернете | |

| Парковка | Автостоянка | |

| Кекс | Пирожное | |

| Арабский | Адмирал | Морской владыка |

| Магазин | Склад | |

| Халат | Почётный наряд | |

| Древнегреческий | Аристократия | Могущество избранных |

| Атеизм | Безбожие | |

| Комедия | Радостные песни | |

| Оптика | Видеть | |

| Скелет | Высохший | |

| Телефон | Далеко слышно | |

| Трагедия | Козлиная песнь | |

| Фотография | Световая запись | |

| Банк | Скамейка, лавочка | |

| Итальянский | Вермишель | Червячки |

| Папарацци | Докучающие комары | |

| Помидор | Золотое яблоко | |

| Латынь | Гравитация | Тяжесть |

| Овал | Яйцо | |

| Рельс | Прямая палка | |

| Солдат | Монета за военную службу, жалование | |

| Стимул | Палка для животных | |

| Кастрюля | Округлый котёл | |

| Немецкий | Кружка | Чаша |

| Лагерь | Хранилище | |

| Мундштук | Изделие для рта | |

| Рейтузы | Брюки для наездников | |

| Рынок | Круг, площадь | |

| Тюрьма | Башня | |

| Фартук | Передний платок | |

| Шлагбаум | Сваленное дерево | |

| Штат | Государство | |

| Шахматы | Шах скончался | |

| Персидский | Шашлык | Шесть ломтей |

| Чемодан | Склад вещей | |

| Быдло | Скот | |

| Польский | Клянчить | Стоять на коленях |

| Бульон | Отвар | |

| Кондуктор | Водить | |

| Французский | Корсет | Тело |

| Мародёр | Грабитель | |

| Натюрморт | Мёртвая природа | |

| Пижон | Голубь | |

| Шедевр | Профессионал дела | |

| Этаж | Помост |

Заимствования из других языков

Заимствования появляются в результате территориальных контактов, обмена культурной и научной информацией.

Заимствованные слова из других языков имеют свои отличительные иноязычные черты.

Греческие по своему происхождению слова имеют начальный звук [ф], начальное э, сочетания согласных пс кс; корни авто логос фото термо теле био гео гелио аэро фило фоно и пр., например:

- фонетика, фонарь, фосфор, фосфат, фотон, фтор, зефир, этика, эпилог, эпоха, эпос, эпопея, электрон, психолог, икс;

- трагик, трактор, аптека, титул, тиран, хлор, тональность, тормоз, колосс, косметика, лабиринт;

- автомат, автономия, филология, фразеология, зоология, космогония, фотобиология, фотогеничность и пр.

У латинских слов отметим наличие

- начальных букв ц и э: цемент, цезура, цезий, ценз, церемония, цикады, цирк, цитата, электричество, эра, эрудиция, эссенция;

- конечные -ус и -ум: синус, косинус, корпус, ребус, цитрус, кворум, ультиматум, аквариум, индивидуум;

- конечные сочетания -ент, -ор, -тор, -ция: корректор, директор, редактор, инкубатор, индикатор, цензор, контингент, студент, ингредиент, фрагмент, коррупция, кульминация, инерция, имитация, иллюстрация;

- приставок ультра- экс- экстра- контр-: ультрамодный, экс-президент, экстраординарный, контратака;

- контекст, контакт, корректный, иммунитет, инвентарь.

Из немецкого языка пришли слова

- с сочетаниями чт шт хт шп фт: почта, штамб, штраф, штаб, штабель, штуцер, штурм, штрих, штат, масштаб, штамм, вахта, фрахт, шпион, шпроты, шприц, шпинат, шпатель, ландшафт, шрифт;

- с начальным ц: цех, цинк, цейтнот, цуг, цитра;

- сложные слова без соединительной гласной: лейтмотив, мундштук.

Немецкими по происхождению являются слова:

- гантель

- курорт

- шуруп

- марка

- шурф

- люфт

- ригель

- пакгауз

- шина

- шлюз

- корунд

- клемма

- зуммер

- форшмак

- фрикаделька

- футляр

- шаблон

- замша

Французские слова имеют

- ударение на последнем слоге: бульо́н, медальо́н, павильо́н, куло́н, мармела́д, шоссе́, жалюзи́, пара́д, марина́д;

- конечные буквы «а», «о», «е», «и», «у» в несклоняемых словах — бра, драже, шале, манто, жабо, пюре, шасси, марабу, зебу;

- сочетание уа — вуаль, эксплуатация;

- сочетания бю вю кю ню пю рю фю — бюро, бювар, гравюра, маникюр, ридикюль, кюве, кюре, кювет, нюанс, купюра, трюмо, пюпитр, парвеню, парфюмерия, фюзеляж, парашют, люстра, фритюр;

- сочетания ам ан ен он — амбразура, антракт, рефрен, контроль, партизан, канкан;

- конечные -аж -яж -анс -ант -ер и др. — вернисаж, гараж, корсаж, кураж, вояж, камуфляж, паж, саквояж, пассаж, массаж, каботаж, ренессанс, дебютант, гарант, гарантия, режиссер, маркёр, кавалер, инженер, партнёр, торшер, фужер, курьер, кабинет, кадет, кальмар.

У английских слов отметим сочетания:

- дж тч — джаз, имидж, картридж, матч, скотч, френч;

- ва ве ви — вельвет, ватман, виски, вист;

- конечные -ер -инг -мен — таймер, брифинг, боулинг, кемпинг, картинг, маркетинг, бизнесмен.

Слова, связанные со спортом, заимствованы из английского языка:

- спортсмен

- чемпион

- гандбол

- футбол

- теннис

- тайм

- рефери

- ринг

Множество слов в современной речи были заимствованы из английского:

- компьютер

- кардиган

- дискаунтер

- дефолт

- демпинг

- гамбургер

- дисплей

и пр.

Тюркские слова (турецкий, татарский язык и пр.) имеют созвучие одних и тех же гласных (сингармонизм) :

атаман, алмаз, кабан, каракурт, марал, сарафан, чалма, изумруд, сундук, курдюк, утюг.

Заимствованы из тюркских языков слова:

- йогурт

- кумыс

- курага

Итальянскому языку мы обязаны появлением слов:

барокко, валюта, тенор, пианино, купол, касса, паста, маринист, казарма, корсар.

Многие музыкальные термины являются итальянскими словами:

- аллегро (плавно);

- партитура (нотная запись произведения);

- стаккато (отрывисто);

- токката (пьеса с ударной аккордовой техникой);

- ритенуто (сдержанно);

- контральто (низкий женский голос);

- каватина (оперная ария);

- контрабас (самый большой смычковый инструмент).

Восклицание «браво», выражающее восхищение, одобрение, является заимствованием из итальянского языка.

Голландский язык дал русскому языку термины морского дела:

лоцман, гавань, люк, флот, боцман, крейсер, лот, верфь, дрейф, койка, румпель, стапель, бот, шканцы, штурвал, штиль и пр.

Заимствования из испанского языка:

какао, гитара, серенада, томат, мантилья, тореадор, торнадо, коррида и пр.

Примеры заимствованных слов и их значение

- Абажур (франц.) – часть светильника.

- Абрикос (голланд.) – съедобный плод.

- Абсолютный (лат.) – совершенный.

- Абсурд (франц.) – нелепость, вздор.

- Автобус (франц.) – вид общественного транспорта.

- Адмирал (арабск.) – морской владыка.

- Актуальный (лат.) – злободневный.

- Атеист (др. греч.) – человек, который не верит в Бога.

- Банк (др. греч.) – место хранения денег.

- Биржа (голланд.) – компания.

- Бизнес (англ.) – дело, занятие.

- Блогер (англ.) – человек, который ведет свой публичный интернет-дневник.

- Быдло (перс.) – наглый человек, скот.

- Вермишель (итал.) – пища.

- Габариты (франц.) – размеры.

- Геймплей (англ.) – игровой процесс.

- Гравитация (лат.) – тяжесть.

- Дайвинг (англ.) – процесс плавания под водой.

- Дебаты (франц.) – прения.

- Диалог (греч.) – собеседование.

- Имидж (лат.) – образ, облик.

- Конкуренция (лат.) – соперничество.

- Лагерь (нем.) – хранилище.

- Матрос (голланд.) – работник корабля.

- Овал (лат.) – геометрическая фигура.

- Помидор (итал.) – овощ.

- Прайс-лист (англ.) – список цен за предоставляемые услуги.

- Парковка (англ.) – место для остановки транспорта.

- Рынок (нем.) – место для торговли.

- Каньон (испанск.) – ущелье.

- Кастрюля (лат.) – посуда для приготовления пищи.

- Кекс (англ.) – пирожное.

- Комедия (др. греч.) – веселое развлекательное представление.

- Коррективы (от лат.) – поправки.

- Кружка (нем.) – чаша.

- Мачете (испанск.) – меч, нож.

- Мачо (испанск.) – мужчина.

- Папарацци (итал.) – докучающие люди.

- Стимул (лат.) – мотивация для достижения поставленной цели.

- Телефон (др. греч.) – прибор для связи на расстоянии.

- Трагедия (др. греч.) – беда, горе.

- Фартук (нем.) – передний платок.

- Флот (голланд.) – объединение морских судов.

- Фото (др. греч.) – снимок, картинка.

- Халат (арабск.) – наряд.

- Чемодан (перс.) – приспособление для хранения и перемещения вещей.

- Шашлык (перс.) – жареное на огне мясо.

- Шлагбаум (нем.) – перегородка.

- Шлюпка (голланд.) – маленькая лодка.

История заимствований

Заимствования в древнерусском языке

Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. Таковыми являются, например, некоторые заимствования из тюркских языков, так называемые тюркизмы. Слова из тюркских языков проникали в русский язык с тех пор, как Киевская Русь соседствовала с такими тюркскими племенами, как булгары, половцы, берендеи, печенеги и другие. Примерно к VIII—XII векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как боярин, богатырь, жемчуг, телега, орда.

Скандинавских заимствований (шведских, норвежских). Появление этих слов обусловлено ранними торговыми связями. Однако проникали не только слова торговой лексики, но и морские термины, слова бытовые. Так появились собственные имена Игорь, Олег, Рюрик, отдельные слова типа сельдь, пуд, крюк, якорь, ябеда, кнут, мачта и др.

Немногие заимствования имеются из финского языка: морж, пельмени, пурга; из венгерского: хутор.

Заметный след оставили грецизмы, пришедшие в древнерусский язык в основном через посредство старославянского в связи с процессом завершения христианизации славянских государств. Активную роль в этом процессе принимала Византия. Начинается формирование древнерусского (восточнославянского) языка. К грецизмам периода X—XVII веков относятся слова из области религии:анафема, ангел, епископ, демон, икона, монах, монастырь, научные термины: математика, философия, история, грамматика; бытовые термины: известь, сахар, скамья, тетрадь, фонарь; наименования растений и животных: буйвол, фасоль, свекла и другие. Более поздние заимствования относятся главным образом к области искусства и науки: комедия, стих, логика, аналогия и другие.

К XVII веку появились переводы с латинского языка на церковнославянский, в том числе Геннадиевская Библия. В русский язык с тех пор начинается проникновение латинских слов. Многие из этих слов продолжают существовать в нашем языке и поныне (библия, доктор, медицина, лилия, роза и другие).

Заимствования при Петре I

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Петра I.. Огромное влияние на язык того времени оказало проникновение целого ряда иностранных слов, преимущественно военных и ремесленных терминов, (амуниция, армия, кавалерия, корпус, дезертир, капитан, генерал,) названия некоторых бытовых предметов, (лак) новых понятий в науке и технике,( глобус, компас, оптика) в морском деле, (крейсер, порт) в администрации,(ассамблея, контора, акт, аренда, тариф)

Голландские слова появились в русском языке преимущественно в Петровские времена в связи с развитием мореходства. К ним относятся балласт, гавань, матрос, руль, флаг, флот, штурман и так далее.

Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского дела: баржа, вельбот(быстроходная узкая шлюпка), мичман (корабельное воинское звание), шхуна (парусное судно, не менее 2 мачт и косые паруса), катер и другие.

К немецким относится ряд слов торговой, военной, бытовой лексики и слов из области искусства, науки и т.д.: ефрейтор, лагерь, штаб; галстук, верстак, ландшафт.

Известно, однако, что сам Петр негативно относился к засилью иностранных слов и требовал от своих современников писать «как можно вразумительней», не злоупотребляя нерусскими словами.

Заимствования в XVIII—XIX веках

Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заимствований внес М.В. Ломоносов, который в своем труде «Хрестоматия по истории русского языкознания» изложил свои наблюдения о греческих словах в русском языке в общем, и в области образования научных терминов в частности.

Больше всего греческих слов пришло в русский язык через польский и украинский языки, например: школа, аудитория, каникулы, директор, экзамен и др. Много слов латинского происхождения составляют группу международного фонда терминов, например: диктатура, конституция, корпорация, революция, республика, эрудиция и др.

Ломоносов считал, что русский язык утратил устойчивость и языковую норму вследствие «засорения» живого разговорного языка заимствованиями из самых разных языков. Это побудило Ломоносова создать «Предисловии о пользе книг церковных», в котором ему удается заложить основы русского языка, соответствующего времени.

Активные политические и общественные связи с Францией в XVIII—XIX веках содействуют проникновению в русский язык большого количества заимствований из французского языка. Французский язык становится официальным языком придворно-аристократических кругов, языком светских дворянских салонов. Заимствования этого времени — наименования предметов быта, одежды, пищевых продуктов: гардероб, жилет, пальто, кастрюля, бульон, мармелад; слова из области искусства: актер, афиша, балет, жонглер, режиссер; термины из военной области: батальон, гарнизон, пистолет, эскадра; общественно-политические термины: буржуа, деморализация, департамент и другие.

Итальянские и испанские заимствования связаны главным образом с областью искусства: ария, виолончель, новелла, пианино, тенор,гитара, серенада , а также с бытовыми понятиями: валюта, вилла; вермишель, макароны .

К концу XVIII в. процесс европеизации русского языка достиг высокой степени развития.

ЧЕРТЫ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Фонетические и морфологические черты заимствованных слов:

1) Начальное А (анкета);

2) Начальное Э (эпоха);

3) Буква Ф в слове (фонарь);

4) Сочетание двух и более гласных и согласных (вдаль, поэт);

5) Мягкие ГЕ, КЕ, ХЕ (кедр, герой, схема);

6) Несвойственная русскому языку последовательность согласных и гласных звуков (жюри, пюре);

7) Употребление в одном слове гласных одного ряда (барабан, караван – буква А);

Словообразовательные приметы:

1) Иноязычные приставки КОНТР, ИНТЕР, ДЕ, ИН, АНТИ: контрреволюция, интервенция , дедукция, интервал, антихрист

2) Суффиксы АТ, ЕНТ, УМ, ОР, УР: меценат, пациент, пленум, вектор, литература.

3) Особым видом заимствования является калькирование –перевод иноязычного слова по частям. Наиболее активно калькирование использовалось в XVII – XVIII вв.

Кальки бывают:

а) словообразовательные, создаваемые посредством копирование иноязычного способа. Они возникают путём буквального перевода на русский язык отдельных значащих частей слова (приставок, корней, суффиксов и тд.). Например: вегетарианец (от нем. Vegetarianer, производного от лат. vegetarius; немецкому суффиксу – aner соответствует русский суффикс ец).

б) семантические, в которых заимствованным является значение. Например: трогать (фр.) в значении «вызывать сочувствие», гвоздь (фр.) в сочетании «гвоздь программы».

Словообразовательные кальки известны от слов греческих, латинских, немецких, французских, семантические кальки – от слов французских.

ЗАИМСТВОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Современный этап развития заимствования слов в русском языке характеризуется двумя вполне определенными явлениями:

1) жаргонизацией литературной речи;

Жаргонизация как тайный язык по его сути противостоит не только общепонятному литературному языку, но и языку разговорному во всех его формах.

Причина жаргонизации кроется в культурно-идеологическом своеобразии ситуации, сложившейся в постсоветской России, когда, желая ниспровергнуть официозно-коммунистические догмы, деятели прессы и литературы начали программировать массовое сознание по стандартам ГУЛАГа.

Общественные идеалы, включая и нравственно-этический потенциал русской классической литературы, признанной, кстати, одним из трех величайших достижений человечества наряду с Античностью и Возрождением, оказались мишенью для безудержных осмеяний. Авторитеты были ниспровергнуты.

Жаргонизация литературного языка — это не только разрушение культуры. Она опасна более всего тем, что насаждает и утверждает цинизм в обществе, огрубляет души и мировосприятие людей.

Были выявлены следующие тематические группы жаргонизмов:

Наименование людей по качеству их характера: овца, козел, лох, тормоз, ботаник, дятел, авторитет, шестерка, чувак, чувиха телка.

Наименование людей по родству: предки, маманя, братан, сеструха, папаша.

Пища и процесс ее поглощения: хавать, хавчик.

Бытовая техника: комп, мобила, телик, ящик, видак.

Наименование людей по профессии: мент, бомжара, водила, училка.

Деньги: бабло, капуста, зелень, баксы, лимон,

Состояние, оценка: клёво, классно, супер, ништяк, прикольно.

2) усилением процесса заимствования иностранных слов.

Механизмы процесса современного заимствования многократно описаны в лингвистических исследованиях. Понятны и условия, способствующие проникновению в русский язык большого потока неологизмов(новейших заимствований слов), – это изменения в общественно-политической, экономической, социальной, культурной и т.д. сферах общественной жизни, которые повлекли и изменения в языке. В частности, в России это было связано с распадом СССР, переходу к политике демократии и гласности.

Также процесс заимствования в современном русском языке определяется:

— или незнанием соответствующих русских слов (как будто это перевод на русский иноязычной фразы осуществляется роботом, который не знает всех слов русского языка и оставляет исходное слово) — адвертайзинг( размещение рекламы в СМИ), бэкграунд(18 значений: фон; задний план происхождение), камбэк (возвращение), …);

— или нежеланием сделать текст понятным для целевой аудитории из-за снобизма или лени — хедлайнер(автор заголовков или герой заголовков), паттерн(модель, образец для подражания, шаблон);

— или желанием скрыть за красивым словом сомнительный или не очень нужный товар или услугу — секонд-хенд(торговля поддержанной одеждой), айдентика(веделение своей компании среди себе подобных и создание узнаваемого образа в глазах потребителей)

— или желанием сказать «ор-ригинально» или показать себя «в теме» — афтершок (повторный толчок), маржа (прибыль), «известный хедхантер (предприниматель, который по заказу работодателей ищет нужных им специалистов) , с которым я френжюсь (общаюсь) на фэйсбуке».

Появившись сначала в профессиональной сфере (компьютерные технологии – драйвер, сайт, файл; виды спорта –виндсерфинг, скейтбординг; экономика – маркетинг, бартер; политика – президент, парламент, импичмент; финансы –ваучер, фьючерсные кредиты), заимствования, а это, в основном, англицизмы, быстро вышли за пределы профессиональной сферы и стали появляться в менее специализированных областях человеческой деятельности: в прессе, радио- и телепрограммах, в устной речи обычных носителей языка (имидж, шоу, видео).

Одной из наиболее интересных и важных частей оказываются названия профессий. Так и хочется спросить «Зачем их столько?» Например, эйчар – это то же самое, что и менеджер по персоналу, но ни в коем случае не кадровик. А есть еще., мерчандайзер(это специалист по продвижению продукции в розничной торговле), Ньюсмейкер ( лицо, деятельность которого предполагает намеренную или ненамеренную публичность и вызывает устойчивый интерес СМИ) и медреп(Медицинский представитель) Вытеснение менее престижных слов более престижными существовало всегда. В свое время парикмахер сменил цирюльника и брадобрея. И совсем не потому, что в дополнение к стрижке он перестал ставить пиявки, а стал делать парики. Аура немецкого профессионализма преодолела даже фонетические трудности (русским людям было очень непросто выговаривать такие слова, как парикмахер или бухгалтер.)

(Экономическая сфера)

Ваучер (англ. Voucher – расписка, поручительство) – письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий получение товара, услуги, скидки на товар или услуги.

В России в 1992-1994 годы ваучером называли приватизационный чек, выдаваемый населению, который подлежал обмену на активы приватизируемых предприятий в рамках программы т.н. ваучерной приватизации.

(Профессиональная сфера)

Слово менеджер появилось недавно, в словарях 80-х годов ХХ века его еще нет. В новых словарях оно толкуется как нанимаемый руководитель предприятия. Но это не так (в этом значении, скорее, скажут топ-менеджер), и по существу слово менеджер означает почти любую наемную профессию. Зачем же русскому языку понадобилось заимствовать такое слово? Дело в том, что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной. Менеджер – это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки.

(Политическая сфера)

Импичмент (англ. impeachment — обвинение, от лат. impedivi — «воспрепятствовал, пресёк») — процедура отстранения от должности высокопоставленного государственного чиновника, вплоть до главы государства, судом парламента по тяжкому уголовному обвинению.

(Социальная сфера)

«Флешмоб или флэшмоб, флеш-моб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа, переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном месте, проводит пятиминутный митинг, выполняя заранее оговоренные действия (сценарий), и затем расходится. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством связи (в основном это Интернет)»

(Духовная сфера)

«Дауншифтинг (англ. downshifting, переключение автомобиля на более низкую передачу, а также замедление или ослабление какого-то процесса) — сленговый термин, обозначающий жизненную философию «жизни ради себя», «отказа от чужих целей». Причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться от стремления к пропагандируемым общепринятым благам наподобие постоянного увеличения материального капитала, карьерного роста и т. д., взамен ориентируясь на жизнь ради себя и/или семьи». Такое общественное явление, как «дауншифтинг», безусловно, явление новое, имеющее место только в странах «золотого миллиарда» (США, Канады, Австралии, Евросоюза и Японии), но не в России (кроме разве что страны под названием «Москва»). Т.е. «дауншифтинг», вероятнее всего, непонятен основному населению России ни как слово, ни как социальное движение.

(Спортивная сфера)

БОДИБИ́ЛДИНГ (культуризм; bodybuilding — букв. телостроительство) система физических упражнений с различными отягощениями (гантели, гири, штанга), имеющая целью развитие мускулатуры. На соревнованиях по бодибилдингу устраивается художественное позирование, которое позволяет наиболее эффективно продемонстрировать развитие мышечной системы

Заключение

В последние 3-5 лет русский язык интенсивно пополняется заимствованными словами. Особенно много слов вошло в общественно — политическую и экономическую лексику. Это происходит потому, что страна вступила в новую общественно — политическую формацию, а также свободные рыночные отношения. Идет процесс разгосударствления, делается попытка проведения реформ в различных сферах жизни. Язык же всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Можно без преувеличения сказать, что произошел лингвистический взрыв. Однако ничего страшного в этом нет, ведь заимствованные слова — это результат контактов, взаимоотношений народов и государств, что ведет к глобализации.

Процесс развития национального языка всегда сопровождается расширением его связей с другими языками. Проникновение в любой язык иностранных слов — явление вполне закономерное, так как, по словам Е.Г. Ковалевской, «в периоды наиболее интенсивных культурно-экономических общений между странами происходит знакомство жителей этих стран с новыми предметами, обмен новыми понятиями и идеями. При заимствовании новых понятий, идей, предметов происходит и заимствование слов, их обозначающих, что не ущемляет национальную самобытность народа, а, наоборот, обогащает словарный состав одного языка за счёт словарного состава других языков» [Ковалевская 1978: 154-155].

В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» лексические заимствования объясняются как «слова, заимствованные из других языков» [Розенталь 2000: 147]. Авторы считают, что «заимствование является естественным следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова… Заимствование способствует обогащению словарного состава заимствующего языка… Однако злоупотребление иноязычными словами, неоправданное использование их без надобности приводит к засорению русского литературного языка» [Там же, 147-148]. Заимствование может происходить двумя путями: устным — через разговорное общение, в условиях контакта с носителями другого языка, и письменным — через книги, периодическую литературу, официальные документы и т.д.

Наши сношения с другими народами, с другими государствами начались очень давно. Уже в древнерусском языке были слова, заимствованные их скандинавских, финских, тюрских языков.

В период существования Киевского государства в русский язык вошли греческие слова. Их стали использовать после крещения Руси в 988 г. прежде всего в культовой сфере: алтарь, ангел, Библия, икона, епископ… Кроме того, «для передачи новых понятий русские переводчики прямо заимствовали… южнославянские и западнославянские слова, калькировали греческие слова, переводили их, пользуясь словообразовательными моделями греческого и церковнославянского языков, языковыми элементами, общими для русского и церковнославянского языков» [Ковалевская 1978: 57]. Этот процесс некоторые учёные называют Первым южнославянским влиянием.