Польша — самая подробная информация о стране с фото. Достопримечательности, города Польши, климат, география, население и культура.

Польша (Rzeczpospolita Polska)

Польша — одно из крупнейших государств Центральной Европы. Страна расположена между Балтийским морем на севере, Судетами и Карпатами на юге, в бассейне рек Висла и Одер. Польша граничит с Беларусью, Чехией, Германией, Литвой, Россией (Калининградская область), Словакией и Украиной. Это страна с богатой историей и прекрасной культурой, старинными городами, живописными пейзажами и необычайными историческими местами. Несмотря на все беды, которые пережила Польша в 20 веке, она восстановила свое богатое наследие, традиции и экономику.

- Полезная информация

- География и природа

- Климат

- Лучшее время для посещения

- История

- Административное деление

- Население

- Транспорт

- Города Польши

- Достопримечательности

- Проживание

- Кухня

Полезная информация о Польше

- Численность населения — 38.4 млн человек (36 место в мире).

- Площадь — 312 679 квадратных километров.

- Язык — польский.

- Валюта — польский злотый.

- Время — центральноевропейское UTC +1, летом +2.

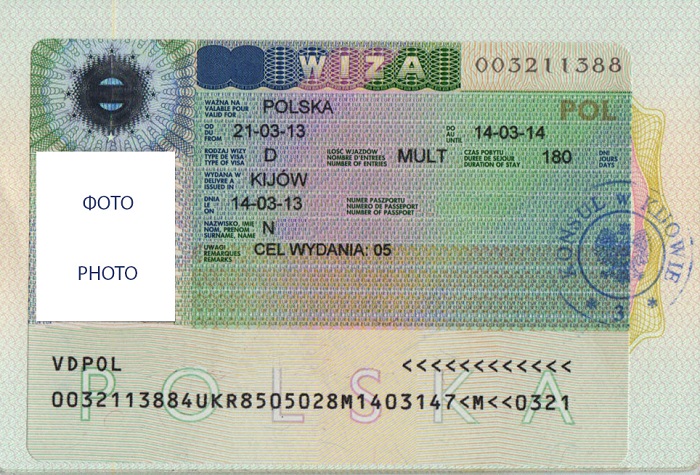

- Виза — шенгенская.

- Польша — католическая страна. Поляки очень религиозны. Многие главные праздники — церковные.

- Государственные праздники Польши: Новый год (31 декабря и 1 января), Богоявления или праздник Трёх Королей (6 января), Пасха (по лунному календарю, обычно март-апрель), Пасхальный понедельник, Майский день (1 мая), день Конституции (3 мая), Пятидесятница (седьмое воскресенье после Пасхи), Успение Пресвятой Богородицы (15 августа), День всех святых (1 ноября), День национальной независимости (11 ноября), Рождество (24-26 декабря).

- Польша — безопасная страна. Чтобы ничто не омрачило поездку — просто придерживайтесь элементарных правил поведения и безопасности.

География и природа

Польша расположена в северо-восточной части Центральной Европы и омывается Балтийским морем. Большая часть территории находится на равнине. Польская низменность занимает около 2/3 территории страны. На севере находится Балтийская гряда, на юге и юго-востоке — Малопольская и Люблинская возвышенности, вдоль южной границы тянутся крупнейшие горы Польши — Карпаты и Судеты. Страны богата озёрами и реками. Крупнейшие реки — Одер и Висла. Леса занимают почти треть территории.

Климат

Климат — умеренный, на Балтийском побережье — морской. Зима достаточно мягкая с небольшими морозами и тёплым летом. Континентальность климата в Польше ощущается намного меньше, чем в соседних Беларуси и Украине. В Восточной Польше зимы холоднее.

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Польши — май-сентябрь и период рождественских праздников.

История

В начале нашей эры на территории Польши жили германские племена. Затем их сменили готы. В середине первого тысячелетия на эти земли пришли славяне: западные поляне (дали название стране), лендзяне (от названия племени произошло слово «ляхи»), куявяне, поморяне, мазовшане, висляне, слензяне. Постепенно на основе этих племён образуются княжества в районе Кракова (Малая Польша) и Познани (Великая Польша).

В 877 году Малая Польша была завоёвана Моравией. Центром польского государства стала Великая Польша. Первым правителем государства считается Мешко I из династии Пястов. Его сын — Болеслав Храбрый, стал первым королём Польши. При нем государство достигло настоящего могущества. Он отвоевал Малую Польшу и даже занимал Киев. Мешко II позже потерял все завоевания отца. Могущество польского королевства удалось возродить при Болеславе II. После смерти Болеслава III в 1138 года начинается феодальная раздробленность. Образуются княжества: Куявия, Мазовия, Силезия, Поморье.

В 12 веке начинается немецкая экспансия на восток. В состав Германской империи входит Поморье. Для борьбы с немцами поляки призывают Тевтонский орден. В 1241 году польские войска были разбиты монголо-татарами. В конце 13 века Пржемысл II принял титул короля, но вскоре был убит. В 1320 году князь Куявии Владислав Локетек короновался в Кракове и перенёс туда свою столицу. В 1384 году королевой Польши стала Ядвига. В результате её брака с литовским князем Ягайло возникло мощное польско-литовское государство. В 1410 году в Битве при Грюнвальде был разбит Тевтонский орден.

В 1454 году Польша стала республикой, которой руководил сейм. В 16 веке прервалась династия Ягеллонов. К тому же Польша была втянута в длительную Ливонскую войну с Россией. В результате Люблинской унии государство объединилась с Великим княжеством Литовским в Речь Посполитую. Новое государство возглавлял сейм, который выбирал короля.

В начале 17 века Речь Посполитая проводит интервенцию в Россию. Через некоторое время начинается упадок польского государства. Польша проиграла несколько войн, а в ходе Северной войны Варшаву заняли шведы. Во второй половине 18 века страна стала полем битвы в Семилетней войне. В 1772 году происходит первый раздел Польши между Пруссией, Австрией и Россией. Второй и третий разделы прекратили существование независимого польского государства.

После Первой войны была провозглашена Польская республика. Главой государства стал Юзеф Пилсудский. 1 сентября 1939 года в Польшу вторглись немецкие войска. Вторая мировая война пронеслась по стране огненной бурей, уничтожив старинные города и огромную часть исторического наследия, вписав несколько ужасных страниц в её историю. После войны Польша становится коммунистической. В 1989 году происходит изменения политического строя. С этого времени Польша — парламентская республика.

Административное деление

Польша делится на 16 воеводств. Воеводства делятся на повяты, которые, в свою очередь, делятся на гмины.

Воеводства Польши:

- Варминьско-Мазурское — Ольштын.

- Великопольское — Познань.

- Западно-Поморское — Щецин.

- Куявско-Поморское — Быдгощ и Торунь.

- Лодзинское — Лодзь.

- Люблинское — Люблин.

- Любуское — Гожув-Велькопольский и Зелёна-Гура.

- Мазовецкое — Варшава.

- Малопольское — Краков.

- Нижнесилезское — Вроцлав.

- Опольское — Ополе.

- Подкарпатское — Жешув.

- Подляское — Белосток.

- Поморское — Гданьск.

- Свентокшиское — Кельце.

- Силезское — Катовице.

Население

Население Польши — около 40 млн человек. Это одна из крупнейших стран Европейского союза. Польская республика — мононациональное государство. Почти 97% населения — этнические поляки. Они говорят на польском языке, который относится к западнославянской группе языков.

Поляки довольно вежливы, патриотичны, часто очень традиционны и религиозны. Они обожают жаловаться. Несмотря на все стереотипы, это доброжелательный, запасливый и приветливый народ. Незнакомые люди в Польше обращаются друг к другу на Вы. Мужчин называют «пан», а женщин «пани». При встрече мужчины пожимают руки.

Транспорт

Крупнейший аэропорт страны находит в столице — Варшаве. Аэропорты также расположены в Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Катовице, Жешуве, Быдгоще, Лодзи, Люблине. В страну летает большинство европейских перевозчиков.

Польша имеет железнодорожное сообщение с многими европейскими столицами: Москва, Киев, Берлин, Прага, Вена, Будапешт. Есть много международных автобусных линий, которые соединяются с крупными польскими городами и большинством крупных европейских городов.

Автомагистрали связывают Польшу с Германией и Чехией. Дороги такого типа соединяют также Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Краков, Познань, Лодзь.

Города Польши

Самые интересные города Польши:

- Варшава — столица и крупнейший город Польши. Старый город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец восстановленного исторического наследия. Варшава — это музеи, культура и развлечения.

- Краков — культурная столица Польши и, наверное, самый красивый город страны. Его центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и заполнен старыми церквями, памятниками истории и культуры. Здесь расположена крупнейшая средневековая рыночная площадь Европы и древняя резиденция польских королей — замок Вавель.

- Лодзь — польский Манчестер. Один из центров польской промышленности может похвастаться архитектурой 18-19 века и самым длинным в Европе бульваром.

- Вроцлав — столица Силезии, город потрясающий красоты с богатой историей и живописным историческим центром. Старый город расположен на 12 островах. По количеству мостов Вроцлав уступает только Венеции, Амстердаму и Гамбургу.

- Познань — древний город, который считается колыбелью польского народа. Исторический центр представляет собой удивительную смесь архитектуры разных эпох.

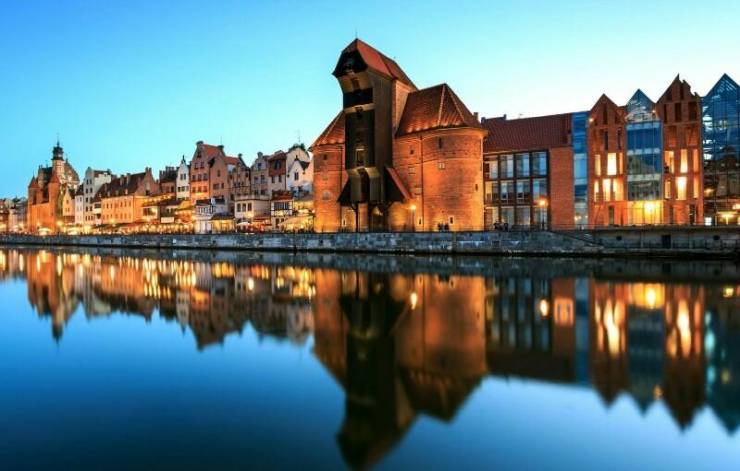

- Гданьск — один из красивейших городов Балтийского побережья. Старинный торговый порт, который являлся членом Ганзейского союза.

- Щецин — один из важнейших польских портов с огромной гаванью, полный зданий в стилях готики и модерна, парков и музеев.

- Быдгощ — старый торговый город с красивой архитектурой 18-19 веков и живописным кварталом у реки Брда.

- Люблин — столица Восточной Польши. Старинный город с типичной польской архитектурой и компактным историческим центром.

- Торунь — один из старейших городов Польши, родина великого Коперника, полный средневековых готических зданий.

- Мальборк — небольшой городок и бывшая столица Тевтонского ордена.

Достопримечательности

Большинство главных достопримечательностей Польши — это средневековые ядра старинных городов, памятники истории и культуры того же периода. Количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — 15. Многие достопримечательности значительно пострадали во время Второй мировой войны или даже были полностью уничтожены.

Самый интересный для туристов город Польши — Краков. Это древняя столица польского королевства, наследие которой уцелело в горниле Второй мировой. Исторический центр Кракова является объектом ЮНЕСКО. Главной его достопримечательностью является Вавель — королевский замок на холме. Это комплекс средневековых зданий, которые на протяжении нескольких веков были политическим центром Польши.

Обязательно стоит посетить Главный рынок — крупнейшую рыночную площадь в Европе. На ней находится Мариацкий костёл — один из красивейших готических соборов Польши, множество исторических зданий с самой разнообразной архитектурой.

Величка — древняя соляная шахта, которая эксплуатировалась на протяжении 700 лет. Это одна из самых известных достопримечательностей Польши. Представляет собой таинственный лабиринт из 300 километров залов и коридоров, высеченных в чистой соли (самые глубокие слои шахты расположены на глубине 372 метров под землёй). Экскурсии показывают только короткий участок, включающий соляное озеро, пещеры и прекрасную часовню.

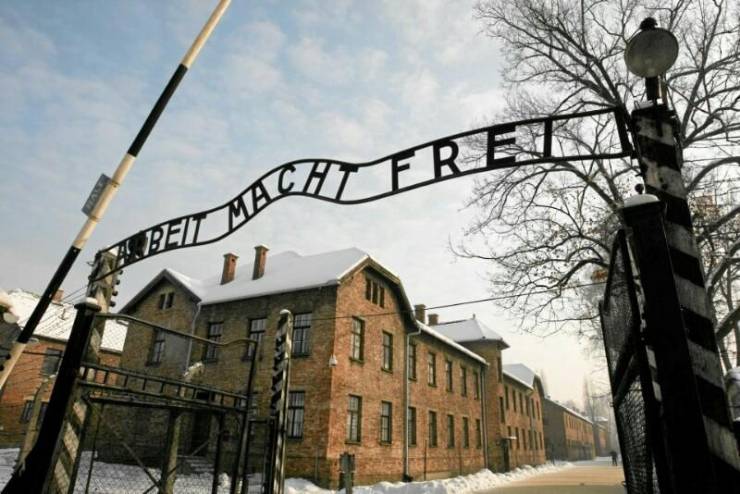

Освенцим — крупнейший концлагерь нацистов, свидетель огромного зла и боли. Это ужасное и трагичное место напоминает всем людям о ужасах Второй мировой. Освенцим расположен в небольшом городке недалеко от Кракова.

Вроцлав имеет огромный старый город, расположенный на нескольких островах, которые соединяет более 100 мостов. Исторический центр поражает своей полнотой архитектуры готики, барокко и модерна.

Старый город Гданьска — морской столицы Польши, поражает своими размерами, архитектурой и атмосферой. Здесь расположена самая большая кирпичная готическая церковь в мире.

Старый город одного из древнейших городов Польши — Познани, славится старинной архитектурой, рыночной площадью и историческими церквями.

Торунь часто называют «Краковом Севера». Средневековый исторический центр включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В небольшом городке Мальборк в Средневековье располагалась столица Тевтонского ордена. Рыцари построили здесь внушительный замок из красного кирпича, который является самой большой готической крепостью в Европе.

Мазурские озера — более 3000 живописных озёр. Рай для любителей природы и водных видов спорта.

Казимеж-Дольны — самый известный из небольших польских городов с историческим центром эпохи Возрождения, руинами романтического замка, церкви в стиле барокко.

Ченстохова находится в самом сердце Краковско-Ченстоховской возвышенности в регионе с живописными юрскими скалами. Для большинства поляков это важное место паломничества.

Замосць — небольшой город в Восточной Польше, известный своим историческим центром в стиле ренессанс.

Проживание

Цены на отели в Польше в последнее время близки к среднеевропейским, особенно это касается популярных туристических центров. Туристическая инфраструктура страны постоянно развивается. В большинстве городов найти проживание не проблема, если делать это заранее.

Кухня

Традиционная польская кухня простая, богатая мясом, соусами и овощами. Поляки очень любят маринованные овощи и капустный салат. Среди супов стоит выделить barzcz czerwony (борщ), zupa ogórkowa или grzybowa (огуречный или грибной суп), żurek (ржаной суп, который обычно подаётся с колбасой и яйцом), kapuśniak (похоже на щи). Другие традиционные блюда: пироги (наши вареники), бигос (тушёное мясо с овощами), jabłecznik (яблочный пирог). В Польше можно купить отличные традиционные продукты: колбасу, сыр, выпечку.

Видео

Видео: Польша

Содержание

- Общая информация

- Города Польши

- Климат. Лучшее время для поездки

- История Польши

- Население, религия, языковой барьер

- Достопримечательности Польши

- Замки Польши

- Эко- и агротуризм

- Сделайте это в Польше

- Курорты

- Пляжный отдых

- Горнолыжный отдых

- Польская кухня

- Где остановиться

- Сотовая связь и интернет

- Деньги

- Шоппинг

- Безопасность

- Таможенно-визовая информация

- Транспорт

- Аренда авто

- Как добраться

Общая информация

Перефразируя афоризм, можно сказать, что в Польше есть все: море, чтобы купаться; горы, чтобы кататься на лыжах; потрясающей красоты архитектура, чтобы удовлетворить эстетический голод; термальные курорты, чтобы поправить здоровье. И это не говоря о заповедных лесных чащах, дивных синих озерах и национальной кухне, сочетающей в себе крестьянскую основательность и чистоту вкусов.

Польские города всегда дарят массу впечатлений. Даже у совершенно равнодушных к истории туристов здесь «открываются глаза» и появляется интерес к далекому и славному прошлому государства. Маленькие мощеные площади, словно иллюстрации к забытым сказкам, пронзающие небо готические костелы и пешеходные улочки с мастерскими и колоритными кофейнями – такими декорациями будет обставлена прогулка по старой части почти любого польского города.

Горы ТатрыВаршава – столица Польши

Польша сельская – это леса и поля, опрятные коттеджи агроусадеб и безграничные возможности для экотуризма. Порыбачить на берегах Вислы и Мазурских озер, сплавиться на байдарках по Крутыне и Чарне, обойти все окрестные чащи в поисках лесных даров и косматых зубров – подобные занятия приносят не меньше удовлетворения, чем фотографирование нарядных ратуш и дворцов. Впрочем, полностью избежать культурной программы не получится даже в глубинке, потому что именно за пределами городов прячутся самые масштабные достопримечательности польского Средневековья: руины мрачных замков, грозные цитадели и фортификации.

Города Польши

Все города Польши

Климат. Лучшее время для поездки

Территория Польши. Снимок со спутника

Климат Польши переходный от морского к континентальному, причем в разных частях страны погодные условия серьезно различаются. Самый комфортный, с точки зрения путешественника, вариант – поездка по юго-западным воеводствам. С конца весны до середины осени здесь стоит «прогулочная» и теплая погода, а осадки если и портят настроение своим появлением, то совсем непродолжительное время. Начиная со второго осеннего месяца, на юго-западе начинает холодать, но днем столбик термометра обычно не опускается ниже +15…+20 °С.

Самые приятные экскурсии по Варшаве и остальным городам центральной Польши получаются в промежутке с мая по сентябрь, при этом обходы исторических объектов разумнее перенести на начало осени либо весну. Лето в этих областях почти южное – до +28…+30 °С. А вот поздней осенью и зимой в польской столице и ее предместьях лучше не задерживаться – сыро, ветрено и неуютно.

Польша летом

Балтийское море

На севере страны климатом заведует Балтийское море, поэтому погодные условия тут хотя и сравнительно мягкие, но не отличающиеся постоянством. Традиционные для местной зимы –2 °С могут оказаться довольно промозглыми в сочетании с сыростью и пронизывающим ветром. К лету окрестности так называемого Трехградья начинают постепенно выходить из спячки. Кстати, несмотря на то, что даже в самые жаркие месяцы Балтика не прогревается выше +22 °С, желающих отдохнуть на глянцевых пляжах Сопота и Колобжега всегда хватает.

Зимняя Польша понравится фанатам горных лыж и сноуборда, а также путешественникам, жаждущим встретить католическое Рождество на его территории: поляки – чрезвычайно преданный традициям и религиозный народ. Чтобы обкатать заснеженные трассы горнолыжных комплексов, придется направиться в южную часть страны, поближе к Судетам и Татрам. Ну а самый размашистый адвент и грандиозные рождественские базары ждут гостей Кракова и Варшавы.

Зимняя Польша

История Польши

Польская государственность тесно связана с династией Пястов и в особенности с именем князя Мешко I, рьяно обращавшего местное население в католическую веру. Правда, уже в XII веке старания правителя были сведены на нет его же потомками. А именно: несколько представителей рода Пястов разделили польские земли между собой, что стало причиной последующей феодальной раздробленности и ослабленности страны.

Грюнвальдская битва — решающее сражение «Великой войны» 1409—1411 годов, происшедшее 15 июля 1410 года.

Второй проблемой, неотступно преследовавшей средневековую Польшу, были территориальные притязания татаро-монголов и пруссов. Для защиты собственных владений местные князья пригласили рыцарей тевтонского ордена. Последние быстро освоились на вверенных им территориях, отвоевали у прибалтов часть земель и основали на них свое государство, которое в дальнейшем получило название Восточная Пруссия.

Крылатые гусары – элитная кавалерия Королевства Польского и Речи Посполитой

В XVI веке Польша заключила унию с Великим княжеством Литовским, в результате которой два государства, прихватив часть белорусских и украинских земель, слились в одно – Речь Посполитую. Просуществовав в статусе федерации два с лишним столетия, это политическое объединение распалось, а его территории поделили между собой Россия, Австрия и Пруссия.

С XVIII века бывшая Речь Посполитая с переменным успехом боролась за собственную независимость и право именоваться самостоятельным государством. В итоге русский царь Александр II предоставил Царству Польскому права широкой автономии, которые, однако, просвещенных шляхтичей не удовлетворили.

Повторно о своем желании отделиться от России Польша заявила в 1918-м, а три года спустя страна приняла собственную конституцию. Впрочем, торжество независимости оказалось недолгим. В 1939-м СССР и Германия разработали секретный план по разделу польских территорий, который и осуществили в том же году.

Польские солдаты с зенитными орудиями в Варшаве, 1939 годМарш польской молодёжи среди перестроенных и новых монументальных зданий Варшавы, 1952 годПольский Фиат 126p в 1973 году

После окончания Второй мировой войны Польше был навязан социалистический путь развития, к которому она не очень-то стремилась – память о неприглядном сотрудничестве советского правительства с Гитлером престижа СССР в глазах поляков не добавляла. Избавиться от социалистических веяний удалось только на исходе 80-х, когда влияние Советского Союза на экономику и политику страны ослабло. В итоге в 1999 году Польша вступила в НАТО, а в 2004 г. стала членом ЕС.

Вид на Вроцлав в наши дни

Население, религия, языковой барьер

Систематически навещающие Польшу тревел-блогеры отзываются о местных жителях, как о чрезвычайно вежливых, религиозных (большинство поляков исповедует католицизм и частенько наведывается в костелы) и корректных людях. Несмотря на натянутые русско-польские отношения, наших соотечественников здесь встречают без явной враждебности. Откровенные русофобские выпады если и имеют место, то крайне редко, хотя на всякий случай держать себя в обществе потомков Мешко I лучше спокойно, не углубляясь в политические диспуты и избегая критики местной жизни.

Государственный язык в стране польский. На нем говорят все и везде. Если вы совершенно не владеете местной речью, это не повод отказываться от путешествия. При желании вычленить из лексического потока 40% информации реально без специальных навыков – польский напоминает смесь украинского и белорусского, но с большим количеством шипящих. Кстати, в лингвистической среде он считается едва ли не самым сложным в изучении языком.

Улицы Польских городов

К сведению: в польской речи много слов, которые лингвисты называют «ложными друзьями переводчика». Обычно они похожи на русские звучанием, но имеют совершенно иное значение. В качестве примера: если вы вычленили в монологе поляка слово «склеп», это еще не означает, что предстоят чьи-то похороны. Вероятнее всего, товарищ просто собрался прогуляться до ближайшего магазина.

В Варшаве, Кракове и на крупных курортах можете свободно заговаривать с прохожими на английском – большинство молодежи и людей в возрасте до 35 лет им неплохо владеет. Старшее поколение с английским ладит хуже, но еще не успело забыть русскую речь. Впрочем, далеко не все польские пенсионеры желают демонстрировать знание великого могучего. Соответственно, готовьтесь к тому, что на ваш вопрос на русском иногда могут не ответить, ограничившись нарочито недоуменным выражением лица. Ну и, разумеется, не забываем о правилах хорошего тона: обращение «пан» и «пани» в Польше уместны, как и сто лет назад.

Польские деревни

Достопримечательности Польши

Большинство туристических маршрутов по Польше начинается с Варшавы и Кракова, ими же часто и заканчивается. С другой стороны, где как ни в столицах, одна из которых – действующая, а вторая – историческая, восторгаться средневековыми памятниками, погружаясь в ставшую почти материальной атмосферу старой Европы. К сожалению, основную массу архитектурных шедевров Варшавы стерла с лица земли Вторая мировая, но польские архитекторы скрупулезно реконструировали часть построек. Как результат: дух глубокой старины из зданий, конечно, исчез, зато в объективе фотокамер новоделы смотрятся наряднее и гламурнее своих средневековых собратьев.

Самые засмотренные и зафотографированные достопримечательности польской столицы – ансамбль Королевского замка (внутри действует исторический музей), Дворцовая площадь и Старый город (Старе Място). Все три локации – результат кропотливой работы реконструкторов. У городских музеев поклонников не меньше, благо большинству из них удалось сохранить свои бесценные экспонаты. Если интересуетесь судьбами великих и знаменитых, постарайтесь разыскать в паутине варшавских улочек дом Марии Склодовской-Кюри и оцените интерактивные экспозиции Музея Фредерика Шопена.

Дворцовая площадь и Королевский замок Варшавы

Старый город

Кракову в плане сохранности архитектурного достояния повезло больше, о чем свидетельствует охраняемый ЮНЕСКО исторический центр города с его Рыночной площадью, резиденцией польских монархов Вавельским замком и костелом Девы Марии. Собственно, ради них-то в культурную столицу и стоит заглянуть. А еще для того, чтобы погулять по Еврейскому кварталу (Казимеж) и обойти все сувенирные лавочки Флорианской улицы. Примерно в 60 км к западу от Кракова находится еще одна культовая достопримечательность – Мемориально-музейный комплекс Аушвиц-Биркенау, в годы Второй мировой больше известный под названием «Освенцим». Экспозиции здесь гнетущие и рассчитанные на стальные нервы, поэтому готовьтесь заранее – обход залов с человеческими волосами и тапочками малолетних узников выдерживают не все.

Рыночная площадь Кракова и Мариацкий костёлВавельский замок

Еврейский квартал Кракова (Казимеж)Концлагерь Освенцим

Тем, кому не хватило национального колорита в Варшаве и Кракове, поляки рекомендуют «добрать впечатлений» во Вроцлаве. Этот старинный город на реке Одер битком набит разнообразными архитектурными шедеврами. Обязательные остановки на туристических маршрутах: Вроцлавский собор, Рыночная площадь с «пряничной» ратушей, Зал Столетия, Национальный музей и Королевский дворец (во внутренних помещениях разместились захватывающие исторические экспозиции). А еще Вроцлав – это город очаровательных мостовых конструкций, поэтому сюда стоит приехать и сделать романтические селфи на Тумском, Олавском, Баштовицком, Грюнвальдском, Песочном, Зверинецком и других не менее оригинальных мостах.

Вроцлавский соборРыночная площадь Вроцлава

Зал СтолетияКоролевский дворец ВроцлаваТумский мост

Пётрковская улица в Лодзе

Лодзь – на все сто процентов промышленное место, но обходить его стороной совершенно непростительно. Во-первых, это огромный по польским меркам город с населением около 700 000 жителей. А во-вторых, в нем находятся крупнейшие и интереснейшие музеи, и их тут невероятное количество. Погуляйте по самой длинной пешеходной улице страны – Пётрковской, останавливаясь перевести дух в крошечных кофейнях и пабах. Сходите в Музей современного искусства, размещенный в здании бывшей ткацкой фабрики, а также в Исторический музей с его необарочными интерьерами и обязательно поприсутствуйте на службе в Александро-Невском соборе. Узнать больше о польском кино можно в Кинематографическом музее, а для устройства приятного пикника лучше выбрать один из городских парков – их в Лодзи больше трех десятков.

Вариант для туристов, путешествующих по Украине и Беларуси, – поездка в Люблин. Город находится в восточной части Польши. Добраться до него из Брестской и Львовской областей можно на экскурсионном автобусе или авто. Кстати, это один из самых «студенческих» городов страны, за что местные окрестили его «вторым Оксфордом». Университеты здесь и впрямь на каждом шагу, причем многие занимают помпезные исторические особняки. Даже если вы давным-давно отучились, оцените Люблин с другой его популярной стороны – экскурсионной. Доминиканский монастырский комплекс, Спасо-Преображенский собор, Краковские ворота, церковь святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, дворец шляхтичей Любомирских и музей концентрационного лагеря Майданек – полный список must-see Люблина длиннее раз в десять.

Люблин

Совершить путешествие в Золотой век польской шляхты и купечества можно в Гданьске. К сожалению, не все архитектурные шедевры города встретили современность в первозданном виде, но на общее очарование местных пейзажей этот факт практически не повлиял. Симпатичные мастерские в старинных особняках Гданьской улицы, Аббатский дворец и костел Святой Марии (между прочим, самый крупный «гот» Европы), нарядный Королевский тракт и пестрый Двор Артуса, как напоминание о рыцарских подвигах и балладах, – чтобы осмотр всей этой красоты оказался максимально впечатляющим, в Гданьске лучше задержаться на пару-тройку дней.

Гданьск

Все достопримечательности Польши

Замки Польши

Польские замки удивляют не меньше, чем немецкие или датские. Более того, почти у каждой из подобных построек припасена парочка леденящих душу легенд, а то и настоящих привидений. В топ самых атмосферных и страшных мест обычно включают замок Гродзец, известный разгуливающим по территории Красным призраком, замок в Джевице с обитающими в нем фантомами мрачных монахинь и крепость Хойник, охраняемую своим последним владельцем.

Замок Гродзец

Замок ДжевицкихЗамок Хойник

В остальных «дворянских гнездах» и цитаделях дела обстоят не лучше. В частности, руины Хенцинского замка сторожит призрак Белой дамы, а по двору резиденции с «вдохновляющим» названием Крыжтопор рассекает суровый всадник на черном коне. В Решельском замке лучше тоже вести себя потише: когда-то в его подземельях пытали «последнюю ведьму Европы». Обуреваемая ревностью горожанка подожгла дом своего любовника, за что была посажена в темницу, а после и вовсе сожжена благонравными шляхтичами. Замки Ксёнж, Мошненский и Гнев могут рассказать не менее увлекательные и мистические истории из жизни собственных владельцев, так что пропускать их определенно не стоит.

Хенцинский замокКрыжтопор

Замки КсёнжМошненский замокЗамок Гнев

Эко- и агротуризм

В Польше насчитывается 23 национальных парка и заповедника, в которых царит настоящий рай для всех любителей нетронутой природы. Если возникло желание поглазеть на зубров, побродите по чащам Беловежского парка – та же пуща только на польской территории. В Бабьегорском национальном заповеднике лучше построить маршрут вдоль хребта Бабьей горы, где водятся олени, рыси и медведи, а затем отметить успешное окончание похода в лесном трактире.

Зубры в Беловежском паркеБабьегорский национальный парк

Кампиносский парк облюбовали варшавские велосипедисты. Ехать до заказника от польской столицы – всего ничего. Невероятной синевы озера и торфяные болота, словно из славянских сказок, поджидают туристов в Полесском национальном парке, что расположился на территории Люблинского воеводства. Кстати, увязнуть в топях можно не бояться – есть масса пешеходных троп с деревянными настилами. Погонять на горном велосипеде, пугая зазевавшихся лис, или сплавиться на байдарке, чтобы оценить инженерные конструкции, возведенные местными бобрами, можно в Бебжанском парке. Ну а знакомиться с американскими бизонами, свободно пасущимися на открытых лужайках, лучше лучше всего в Бещадском национальном парке.

Кампиносский национальный паркПолесский национальный парк

Бебжанский Национальный паркГоры Бещады

Агроусадьба

Еще один вариант знакомства с природой Польши через призму народных традиций – агроусадьбы. У российских туристов этот вид отдыха почему-то пользуется меньшей популярностью, чем традиционные экскурсии, но сами поляки обожают выбираться в сельскую глушь на уик-энд, чтобы быть поближе к «корням». Фермерские домики, охотничьи заимки и уютные мастерские, разбросанные вдали от суетливых городов и шумных магистралей, – данный вид семейного бизнеса в Польше все еще в тренде. Обычные «заманушки» агроусадеб – фермерская продукция прямо с грядки, катания на ретро-тракторах, рыбалка, знакомство с народными ремеслами, а кое-где даже костюмированные погружения во времена Речи Посполитой и Золотого века польской шляхты.

Сделайте это в Польше

- Пересчитайте всех бронзовых гномов Вроцлава – для поиска харизматичных карликов в сувенирных лавках продаются спецнаборы, состоящие из тапочек, лупы и мази для затекшей спины – а кто говорил, что будет легко?

- Посетите фабрику в Кракове, где Стивен Спилберг снимал сцены для своего культового фильма «Список Шиндлера». Кстати, основное действие драмы происходило в еврейском квартале Казимеж, где по сей день несложно отыскать кинематографические локации.

- Пройдите тест на клаустрофобию и спуститесь в соляную шахту в Величке, чтобы увидеть потрясающую копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, выполненную из соляных кристаллов.

- Загляните в часовню Черепов в Чермне: макабрический декор стен здесь самого что ни на есть естественного происхождения.

- Обойдите все палатки ярмарки Святого Доминика в Гданьске (стартует в последнюю июльскую субботу), чтобы выбрать аутентичный сувенир у польских ремесленников, отведать национальных солений и запастись санкционными деликатесами.

Один из гномов ВроцлаваФабрика Оскара Шиндлера в Кракове

Соляная шахта в ВеличкеЧасовня Черепов в ЧермнеЯрмарка Святого Доминика

Курорты

С лечебными факторами Польше повезло. И речь не только о море, чистейшем горном воздухе, пропитанном полезными фитонцидами хвои и лекарственных трав, и целебном климате. В стране полно единственных в своем роде грязевых месторождений и минеральных источников. В частности, торфяные грязи Колобжега поставляются в элитные зарубежные спа-комплексы, где их называют «колобжегской виагрой» за невероятные терапевтические свойства. Однако главное богатство польских здравниц – это термальные источники, чья вода насыщена лечебным радоном, а самый престижный курорт, где пациентам предлагают радоновые ванны, – это Сверадув-Здруй.

КолобжегСверадув-Здруй

Попить минералки, привести в порядок ЖКТ и систему кровообращения можно в Мушине, Кринице-, Полянице- и Кудова-Здруе. В Буско-Здруе и Душники-Здруе пациентов лечат торфяными грязями, а чтобы порелаксировать в термальных купальнях, придется ехать в Грузденс, Устронь, Цехоцинек и Лендек-Здруй. Усмирить обострившиеся артрит и ревматизм помогут в Иновроцлаве и Констанцин-Ёзерне. Ну а лечить аллергию и заболевания органов дыхания лучше в Рабке, Рыманов-Здруе и Щавнице.

МушинаБуско-ЗдруеУстронь

Польские санатории предоставляют и спелеотерапевтические программы. Например, в соляных шахтах Бохни, что в 35 км от Кракова, можно распрощаться с хроническими бронхитами, ринитами и ларингитами, а заодно подлечить астму и воспаление околоносовых пазух. Самые большие в стране ингалятории находятся в Чехочинке – курорте, специализирующемся на проблемах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях кожи и органов дыхания.

Соляные шахты БохняЧехочинек

Пляжный отдых

Пляж в Сопоте

В плане фотогеничности и комфортабельности польские пляжи легко подвинут турецкие. Мягкий белоснежный песок здесь естественного происхождения, а протяженность и ширина береговой линии позволяют избежать вавилонского столпотворения даже в пик купального сезона. Единственный нюанс – температура морской воды. Стадии «парное молоко» она никогда не достигает, но в июле поплескаться в Балтике могут не только поклонники моржевания, но и среднестатистические купальщики – прибрежные воды прогреваются до комфортных +18…+20 °С. Если даже такой вариант кажется чересчур экстремальным, всегда есть возможность погреться в термальных бассейнах местных курортов. Еще одно преимущество балтийских пляжей Польши – обширная зона мелководья и пологий уход на глубину, что импонирует семьям, приезжающим позагорать с детьми, но не желающим часами «стоять в дозоре», отслеживая перемещения ребятни.

Самый стильный и пафосный пляжный курорт страны – Сопот. Сюда едут почувствовать причастность к богемному шику и потусоваться в кругу богатых и знаменитых. В Колобжеге собирается народ попроще, но индустрия пляжных развлечений здесь представлена на высшем уровне. Береговое покрытие в колобжегских окрестностях тоже приятное – мелкая песчаная «мука». Самые красивые песочные замки получаются на пляжах Лебы, где строительного материала для подобных конструкций – сотни тысяч тонн. Кстати, помимо моря, в окрестностях курорта имеется два озера, так что найти пятачок, чтобы спокойно позагорать – проще простого.

Закат в ЛебеРуины церкви в Тржесаче

Свиноуйсьце – заповедный уголок для тех, кого пугают бодрящие воды Балтики, а также для любителей гулливерских просторов (ширина пляжа в отдельных местах достигает 200 м). Здесь всегда чуть теплее и уютнее, чем на остальных курортах, но будьте готовы разделить берег с немецкими туристами – до границы с Германией рукой подать. Еще одно теплое во всех смыслах место – Пуцк. Город расположен на берегу Пуцкого залива, известного своей «детской» глубиной и приятной температурой воды.

Свиноуйсьценский маякГавань в Пуцке

Тихо, спокойно и мелко в Устке, поэтому здесь расслабляется особый контингент – «специалисты» по лепке куличиков и их родители. В Мендзыздрое тоже можно нескучно отдохнуть, при условии, что не смущает многолюдье – летом на курорте проходит Фестиваль звезд, так что за удобные места на берегу придется побороться. Пляжи Крыницы-Морска неоднократно удостаивались Голубого флага, поэтому достаточно известны и популярны среди туристов и местных. Имеются в Польше и нудистские пляжи, куда стекаются желающие «посмотреть и показать». Самые известные и посещаемые «голые зоны» – Халупы, Цетнево, Пяски, Янтар, Унесце.

Русалка в УсткеМендзыздроеКрыница-Морск с высоты

Где еще и искупаться и позагорать

- На пляже острова Гродзака в Щецине.

- На пляжах Вислы – Понятовском, Пражском и Саске-Кемпе.

- На Свидерских островах (Чишица) – в природоохранной зоне на берегу Вислы.

- В горных речушках и озерцах в окрестностях Поронина.

- На озере Снярдвы и других ему подобных водоемах.

Горнолыжный отдых

Татры в ноябре

Горнолыжные курорты Польши – это, во-первых, близко; во-вторых, относительно дешево; в-третьих, на любой вкус, поскольку в стране полно как тусовочных комплексов, так и уединенных мест. А вот экстрима на склонах маловато: головокружительных трасс в Судетах и Татрах никогда не было, поэтому настоящим профи тут можно летать с закрытыми глазами.

Возглавляет топовую десятку горнолыжных комплексов – «Закопане», что на юге Польши. Курорт распиаренный и полностью укомплектованный: 49 подъемников, 80 км трасс, включая 7 черных, рассчитанных на настоящих виртуозов, плюс ски-пасс за 87 PLN.

Закопане

Польские олимпийцы предпочитают тренироваться в «Шчырке». Основное преимущество курорта – защищенность от ветров склонами гор Климчок и Скрычная. Кроме того, в «Шчырке» есть магазины, рестораны, ночные клубы и даже бассейны. Стоимость ски-пасса – 66 PLN.

В «Крынице», как и в модном «Закопане», открыта собственная лыжная школа, а также предусмотрена возможность ночного катания. Трассы разноуровневые, протяженностью 28 км. Высокий уровень сервиса, приятные климатические условия и безопасные трассы предлагает «Висла», на территории которой полно увеселительных заведений, где можно отметить удачную тренировку.

ШчыркКрыница

Горнолыжный комплекс «Карпач» уже давно наступает на пятки пафосным соседям. Помимо лыж, здесь можно попрактиковаться в тюбинге, отточить искусство фигурного катания на ледяном катке и построить интересный горный маршрут. Курорт расположился на территории национального парка, поэтому природные виды тут роскошные. С инфраструктурой и материальной базой в «Карпаче» тоже все отлично: 24 подъемника, собственная лыжная школа, фитнес-центры, пабы и рестораны.

Карпач

В «Пилско-Корбелюве» самые резкие перепады высот (естественно, после «Закопане») и один из самых дорогих ски-пассов – 79 PLN. Трасс здесь 23 км, дискотек, клубов и ресторанов в избытке, а снежный покров считается более «долгоиграющим», чем на остальных курортах – из-за того, что трассы проходят через лесную чащу, снег не сходит до апреля.

Пилско-КорбелювПилско-Корбелюв

Польская кухня

В польской кухне преобладают «сельские мотивы». Ну а если конкретнее, то в харчевнях с национальным меню кормят основательно и со знанием дела, но со вкусовыми оттенками играть не любят. Зато после такого калорийного стола можно обойти пешком хоть всю Польшу – энергии точно хватит!

Самые распространенные национальные блюда – журек (суп на хлебной закваске), бигос (ну очень долго тушенная капуста с мясом и копченостями), белый борщ и фляки (густая похлебка из говяжьих рубцов). Мясоедам стоит включить в свой список must-eat утку с яблоками и гусиный рулет, а фанатам речной рыбы – судака по-польски, залитого вкуснейшим белым соусом. Тех, кто проводит отпуск в польских агроусадьбах, наверняка попотчуют местными дарами леса – ходить по грибы-ягоды для поляков что-то вроде вида спорта.

Суп журекБигосБелый борщ

ФлякиУтка с яблокамиГусиный рулет

На сладкое рекомендуется отведать папской кремувки (слоеное пирожное с заварным кремом), маковца (маковый рулет), мазурки (песочный пирог), зигмунтовки (корзиночки с миндальным муссом) и ромовой бабки. Из напитков потомки шляхтичей особенно выделяют «Зубровку» и пиво – попробуйте местные марки «Окоцим», «Жубр», «Тыске». Ну и классика местного алкогольного застолья – фруктово-ягодные настойки: вишневка, сливовица и другие.

Папская кремувкаПирог мазурка

ЗигмунтовкаРомовая баба

Уличные кафе в Лодзе

Отправившимся в гастротур по стране туристам начинать знакомство с польской едой лучше с ресторанов Кракова – именно в исторической столице национальную кухню интерпретируют особенно удачно. В Варшаве мультикультурность выражена ярче, и заведений с международным меню на порядок больше. Гостеприимные харчевни Гданьска – так называемое польское Поморье – понравятся любителям морской рыбы. Обязательны к заказу и поеданию: сельдь по-кашубски, жареная треска и копченый лосось.

В Силезии (города Вроцлав, Катовице) стоит объесться картофельными клецками, супом-лапшой и говяжьим рулетом. Кстати, о картошке: этот овощ особенно уважают в Варминско-Мазурском воеводстве (Ольштын, Элк, Мронгово). А еще здесь мастерски ловят и готовят речную рыбу. В Подлясье, что на границе с Беларусью, свои кулинарные традиции: тут предпочитают пироги и бабки. В то же время на великопольских землях (Познань, Калиш) превозносят специалитеты с «немецким акцентом» – дрожжевые клецки, капустные супы, запеченный картофель.

Где остановиться

Сервис в польских отелях нареканий не вызывает – даже самые скромные гостиницы предлагают комфортные условия. По ценам все неоднозначно: в Кракове, на морских, термальных и горнолыжных курортах проживание всегда дороже. В остальных городах Польши полно более экономичных вариантов размещения. Например, приличный хостел в Люблине или Гданьске обойдется в районе 39 PLN (ориентировочно 650 RUB) за койко-место. За двухместный номер в трехзвездочных гостиницах берут от 118 до 436 PLN в зависимости от туристической популярности города и местоположения.

Номер в Balthazar Design Hotel в КраковеЛобби Hotel Warszawa

Если хочется отдыха с полным погружением в культуру и историю, вас ждут отели-замки Чоха, Кличкув, Гижицко, Рын, Мошненский. Размещение обойдется в почти олигархические суммы, зато почувствуете себя настоящим шляхтичем, которому любая авантюра по карману. Стоимость проживания в агроусадьбах может колебаться от 79 до 160 PLN в сутки (питание в эту сумму не входит). Обычно в придачу к комфортному домику гость получает полную свободу действий, фермерское хозяйство по соседству, где можно накупить свежих овощей и мяса, и чрезвычайно живописные окрестности.

Отель-замок ЧохаОтель-замок КличкувОтель-замок Рын

Сотовая связь и интернет

Романтичный Гданьск

Крупнейшие сотовые операторы страны – T-Mobile, Orange, Plus и Play. Кроме того, существует ряд виртуальных операторов связи, продвигающих собственные услуги через интернет, но все они принадлежат вышеперечисленным компаниям. Продают польские сим-карты в брендированных салонах, супермаркетах, киосках, на заправках и в почтовых отделениях. Правда, приобрести их без паспорта не получится. С недавнего времени все «симки», купленные на территории Польши, подлежат обязательной регистрации, для которой продавцу необходимо предоставить удостоверение личности.

Пополнить счет мобильного можно с банковской карты на официальных сайтах сотовых операторов. Если такой способ по каким-то причинам недоступен, попробуйте осуществить платеж через кассы городских супермаркетов. Просто озвучьте вносимую сумму и оператора связи, и кассир выдаст вам чек с кодом, после введения которого счет телефона будет пополнен. Примерно такая же схема работы у местных терминалов: следуйте подсказкам на экране, вносите необходимые данные и получайте квитанцию с уникальным цифровым кодом, который необходимо ввести на телефоне, чтобы зачислить деньги.

Таксофоны в Польше находятся в залах почтовых отделений и на улицах городов. Разговоры оплачиваются таксофонными картами (продаются там же, где и сим-карты), у которых немного замороченная система трат. В частности, баланс счета измеряется в импульсах. 1 импульс – это 3 (если беседа ведется днем) или 6 минут разговора (если общение происходит после 22:00).

C раздачей Wi-Fi поляки не жадничают, поэтому в большинстве гостиниц и ресторанов можно получить неограниченный доступ ко Всемирной паутине. Абсолютный чемпион в этом плане – Варшава, где подключиться к бесплатной точке доступа можно прямо на улицах и площадях.

Деньги

Оплачивать покупки и услуги в Польше необходимо злотыми. 1 злотый (PLN) – это примерно 16,7 RUB. Отправляться в путешествие выгоднее с евро – их больше уважают и конвертируют по сравнительно приятному курсу. Или же прихватите с собой карту с валютным счетом – с ней обмен проще и экономичнее.

К сведению: во многих крупных супермаркетах можно расплатиться евро, при этом сдача покупателю всегда выдается злотыми.

Польские злоты

Официальные обменники именуются Kantor wymiany walut. Искать их лучше на вокзалах, в крупных отелях и торговых центрах. Если необходимо сэкономить, идите в конторы, расположенные в удалении от мест с высокой туристической проходимостью, – почти наверняка будете удивлены выгодным курсом. А вот польские банки обменом валют заниматься не любят. И хотя при желании найти отделения, где евро и доллары конвертируют в злотые реально, из-за чересчур завышенной комиссии их услугами мало кто пользуется.

Дорожные чеки, дебетовые и кредитные карты международных платежных систем в Польше принимают во всех относительно крупных ресторанах, отелях, магазинах и прокатных компаниях. Снять наличность при острой необходимости тоже не проблема. Банкоматы стоят прямо на улицах, а также в зданиях торговых центров и их очень много.

Шоппинг

Самые приятные для шоппинга города Польши – Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Лодзь, Белосток и Люблин. Кроме традиционной сувенирной продукции, в них можно прикупить вещи демократичных европейских брендов – они здесь дешевле, чем в России. Сами поляки в этом плане тоже не в аутсайдерах – магазины с качественной и недорогой одеждой местных производителей (Greenpoint, Orsay, Reserved, Troll, Tatuum, Cropp) есть почти во всех городах. Так что если повезет оказаться в стране в период распродаж (после Нового года или летом), можно приодеться всей семьей за абсолютно вменяемую сумму.

Сувенирный магазин в ВаршавеПродажа картин в Кракове

Охотникам за аутфитами из потерявших актуальность модных коллекций стоит присмотреться к аутлетам «Фэктори» в окрестностях Варшавы и Кракова. Представительницам прекрасной половины, любящим недорогую косметику, понравится в «Россмане» и «Супер-Фарме». Ну а за продуктовым наборами из колбасок и польских сыров лучше зайти в «Бидровку» или «Лидл». Это крупнейшие сети супермаркетов, в которых закупаются местные жители.

Туристам, предпочитающим привозить из путешествия аутентичные презенты, стоит обратить внимание на польские ювелирные украшения, особенно на изделия из серебра, янтаря и коралла. Продолжают оставаться в топе самых покупаемых «продуктовых напоминаний» о поездке – торуньские пряники, сыр осципек (та же брынза, только по-польски), фруктовые настойки «Соплица», краковская колбаса и старая добрая «Зубровка».

Оригинальные сувениры предлагают краковская Сукенница (Суконные ряды), улица Пиотровского в Лодзи, а также исторические центры Вроцлава и Познани. Ребятню можно побаловать обновками и игрушками из детских сетевых магазинов «Смык» и «Аурелька». Ну а родственников, неравнодушных к изделиям из натуральных материалов, стоит одарить польской кожгалантерей, шерстяными торуньскими тапочками и жилетками из овчины.

Суконные ряды КраковаУлица Пиотровского

Рождественская ярмарка во Вроцлаве

Что касается возврата VAT (НДС), на него могут рассчитывать туристы, совершившие покупку от 200 PLN (только для магазинов с поддержкой tax free). Сумму налога можно вернуть в полном объеме либо частично – зависит от того, обращается магазин к услугам посредников или нет. Чтобы покупка прошла таможенный контроль, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек и заполнить Tax Free Zwrot VAT dla podróżnych. Следующий шаг – предъявление сотруднику таможни чеков и бланков для отметки, а также купленного товара в фирменной упаковке.

Финальный этап – получение причитающихся средств в офисах посредников в аэропорту или на пропускных пунктах на границе. В таких случаях будет удержана комиссия, размер которой может достигать 40%. Если покупка совершена в магазине, не прибегающем к услугам третьих лиц, для получения tax free придется вернуться в Польшу через семь месяцев и повторно навестить ту же самую торговую точку, на кассе которой вам выдадут положенную сумму.

Безопасность

На первый взгляд, Польша респектабельна и по-европейски благополучна, но в туристических местах и крупных городах излишне расслабляться не стоит. Карманное воровство в стране – все еще прибыльный «бизнес», который не скоро изживет себя. Польские автоугонщики – еще одна серьезная и достаточно многочисленная «каста», так что если прибыли в страну на машине, не пренебрегайте охраняемыми парковками и всегда включайте сигнализацию.

Польская полиция

Нормы национального этикета тоже лучше соблюдать, особенно при посещении объектов религиозного культа. Разумеется, экскурсантов преклонять колено в костеле никто не заставляет, но входить в католический храм в пляжной одежде и ослеплять окружающих фотовспышками – дурной тон.

Местные полицейские почти никогда не успевают поймать карманников, зато не упустят возможности выписать туристу штраф за курение в общественном месте и любое, даже самое незначительное нарушение ПДД, так что лучше не рисковать. Особого к себе отношения требуют и польские футбольные фанаты, имеющую репутацию агрессивных и не всегда адекватных граждан, поэтому поменьше гуляйте вблизи стадионов.

Таможенно-визовая информация

Любая поездка в Польшу – это обязательно своевременно оформленные «шенген» и страховка. Ограничений на ввоз иностранной валюты нет, но суммы от 10 000 EUR на таможне потребуют задекларировать. Кроме того, на пункте пропуска обязательно поинтересуются, насколько вы собираете задержаться в стране. Турист, планирующий провести в Польше три дня, обязан иметь на счету не менее 900 PLN, иначе он считается финансово несостоятельным.

Провезти в багаже разрешается 1 л крепкого алкоголя и до 4 л вина, 250 сигарет или 200 г табака (актуально для туристов, прилетевших воздушным транспортом, для автопутешественников эти нормы уменьшены). Запрещены к ввозу: наркотические вещества, растения, скоропортящиеся продукты, оружие, радиоактивные и взрывчатые вещества, лекарства (более 20 наименований, в числе которых «Валокордин», «Корвалол» и «Нурофен»). Мясо, шоколад, молоко, колбаса и тушенка у польских таможенников тоже в черном списке.

Церковь ВангЧайки Балтийского моря

Транспорт

Трасса в Польше

На близкие и средние расстояния целесообразнее перемещаться на междугородних автобусах – вокзалы есть во всех городах страны. Самые популярные перевозчики – PolskiBus и Polski Express. Если хочется более продолжительных путешествий, лучше довериться железнодорожному транспорту. Кстати, поезда в Польше есть разных категорий: медленные дневные (Os), скорые дневные (IRN), скорые, проходящие в любое время суток (P), дневные и ночные скорые (EX, NEx), поезда повышенной комфортности (IC, EC). Крупнейший железнодорожный узел – Центральный вокзал Варшавы. Сообщение со столичными пригородами обеспечивают его «младшие братья» – Восточный и Западный вокзалы.

Лайфхак для туристов: не запутаться в графике движения и маршрутах польского транспорта поможет мобильное приложение Jakdojade, а также официальные сайты компаний-перевозчиков.

Станция метро Свентокшиская в Варшаве

Перемещаться внутри городов удобно на автобусах, такси, трамваях, троллейбусах (редкая разновидность транспорта) и на метро (только в Варшаве). Варшавское метро современное, с обновленным составом поездов и камерами видеонаблюдения внутри вагонов. Всего здесь две линии: М1 (соединяет север и юг города) и М2 (соединяет западные и восточные районы). Кататься на метрополитене можно ежедневно, с 05:00 до 01:00, а по выходным – и до 03:00.

В Польше действует система единых проездных, но в зависимости от региона тарифы различаются. Так, самая дешевая поездка по Кракову и Варшаве стоит 3,40 PLN, по Лодзи – 2,80 PLN, по Познани – 3 PLN. Еще одна особенность местных билетов – фиксированная продолжительность путешествия. Соответственно, можно приобрести проездные на 10, 20 и 40 минут, а также часовые, суточные, пятидневные и месячные.

Аренда авто

Улица в центре Кракова

Какими бы скорыми и комфортабельными ни были польские поезда, объезжать туристические локации провинции приятнее на автомобиле. Взять машину в аренду может любой путешественник не моложе 21 года, успевший «накатать» 12-месячный водительский стаж. Пакет документов для заключения договора стандартный: паспорт, права (можно российские), банковская карта с достаточной суммой для блокировки залога. Иметь дело с мелкими прокатчиками или международными конторами – каждый решает сам, но учитывайте, что небольшие фирмы часто устанавливают ограничения на километраж, а страховку не включают в предварительную стоимость аренды.

Дороги в Польше хорошие, но не везде бесплатные. Зато с покупкой виньетки можно не заморачиваться: дорожные взносы принимают работники пропускных пунктов, размещенных прямо на платных участках магистрали. Бесплатные парковки нужно искать у торговых центров, на заправках и на окраинах населенных пунктов. На центральных улицах и в местах с высокой проходимостью оставить машину днем можно только за деньги. Сбором оплаты за охраняемую парковку в провинциальных местах ведают специальные сотрудники. А вот в Кракове и Варшаве оплатить стоянку можно только через паркомат. Кстати, где бы парковка ни находилась, всегда забирайте из машины ценные вещи и документы – автомобильные воришки в этих краях шустрые.

Долина КосцелискоГород Шклярска-Поремба[pic|s=129]

Как добраться

Польские авиалинии

Международные аэропорты есть в Кракове, Познани, Вроцлаве и Гданьске. Но самые популярные у россиян – это аэропорты Варшавы, которые связаны с Москвой и Санкт-Петербургом прямыми рейсами «Аэрофлота» и польского перевозчика Lot, а также несколькими рейсами с пересадками, предлагаемыми «Белавией» и Air Baltic.

Если воздушный транспорт по каким-то причинам не подходит, попробуйте уехать в Польшу на автобусе. В летний период из Москвы и Санкт-Петербурга отправляется по несколько рейсов в день в Варшаву. Вариант путешествия железнодорожным транспортом тоже можно рассмотреть – с Белорусского вокзала столицы ходит прямой поезд РЖД Москва – Варшава, а с Витебского вокзала Питера раз в неделю отправляется прицепной вагон до главного города Польши.

Путешествия на авто не менее популярны, чем авиаперелеты. Главное, заранее произвести технический осмотр машины и не забывать, что на польских территориях принято ездить с ближним светом 24 часа в сутки. Но поскольку с Польшей Россия граничит только в пределах Калининградской области, добираться предстоит через Беларусь (пункты пропуска Брузги – Кузница, Домачево – Славатыче, Берестовица – Бобровники, Брест – Тересполь, Песчатка – Половце) либо Украину (пограничные переходы Ягодин – Дорогуск, Устилуг – Зосин, Грушев – Будомеж, Шегини – Медика, Краковец – Корчова и др.).

Календарь низких цен на авиабилеты

Узнать, чем славится Польша, посмотреть основную характеристику страны и фото достопримечательностей, можно в представленной ниже информации.

Экономико-географическое положение

Польша имеет достаточно выгодное экономико-географическое положение.

Республика граничит с такими развитыми странами как Украина (на юго-востоке), Германия (на западе), Чехия (на юго-западе), Литва (на северо-востоке), Белоруссия, Словакия (на юге) и имеет общую границу с Россией по Калининградской области.

Взглянув на карту мира, можно увидеть, что на севере Польша омывается водами Балтийского моря. Здесь размещены экономические зоны, граничащие с зонами Дании и Швеции. Сухопутные границы тянутся на 3071 км, а морские – на 440 км.

Польша имеет выход в Мировой океан, расположена на пересечении широтных и меридиальных транзитных путей. Через Балтийскую акваторию проходят значимые судоходные направления.

Общая информация

Варшава

К общим сведениям следует отнести ознакомительную информацию для путешественников и изучающих географию школьников:

-

Столица Польши – Варшава. Она же является одним из крупнейших городов страны..

-

Также к польским мегаполисам следует отнести Краков, Люблин, Познань, Щецин, Лодзь, Быдгощ, Вроцлав.

-

Официальным языком считается польский.

-

Независимость республики была провозглашена 11 ноября 1918 года.

-

Площадь территории 312,6 тыс.км2.

-

Население Польши насчитывает 38,3 млн. человек. По этнической составляющей республика является однородной. 98,5% проживающих в стране – это поляки.

Что касается вероисповедания, то здесь преобладают католики. Прирост населения не превышает 10 человек на 1000 жителей. Это обусловлено рядом специфических причин, среди которых последствия Холокоста в военный период.

Виза для россиян

Польша является страной Шенгенского соглашения. Русским для посещения шенгенской республики необходима виза.

Польша может предоставить два вида разрешения на пересечения границы – С (Шенгенская виза) и Д (Национальная). Шенгенское разрешение дает право русскому туристу посетить не только Польшу, но и другие страны соглашения.

Национальная виза действует только на территории польского государства на протяжении 180 дней.

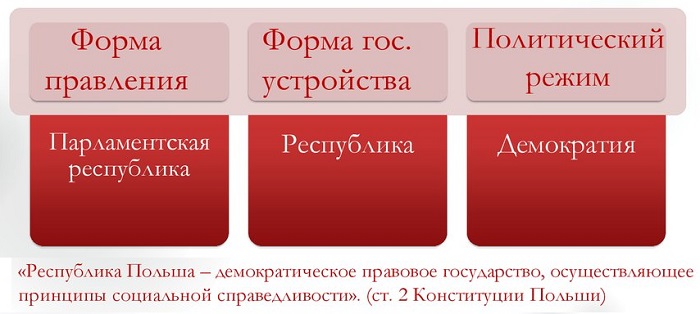

Форма правления

Республика является демократическим правовым государством, в котором государственный строй определяется Конституцией. Форма правления – парламентская республика.

В стране существует разделение властей. Исполнительная власть принадлежит президенту и Совету Министров. На Парламент, состоящий из Сейма и Сената, возложена законодательная власть.

Судебными функциями занимаются суды и трибуналы под управлением Верховного суда. На сегодняшний день президентом избран Анджей Дуда.

Часовой пояс

В Польше действует центральноевропейский часовой пояс, который обозначается как CET (GMT+1). Это значит, что между Варшавой и Москвой разница во времени составляет 1 час.

Если в Москве 13:00, то в Польше часы показывают 12:00.

Административно-территориальное устройство

С 1999 года в республике действует новое административное деление.

Карта Польши разбита на 16 воеводств, 379 поветов (из них сельских 314 и городских 65), а также 2479 гмин, среди которых сельские, городские и сельско-городские.

До 1975 года в стране были только воеводства и гмины. Каждое воеводство имеет свой герб и флаг.

Достопримечательности

Польша – достаточно старинное государство. Оно известно средневековой архитектурой и уникальными еврейскими кварталами.

Вавельский замок в Кракове

К основным польским достопримечательностям следует отнести:

-

Вавельский замок в Кракове;

-

Суконные ряды – торговое строение эпохи Возрождения в Кракове;

-

Аушвиц-Биркенау – музей, созданный на территории концлагеря Освенцим;

-

соляная шахта в Величке;

-

старинная Варшава;

-

замок Мариенбург, где обитали крестоносцы;

-

знаменитые Татры;

-

статуя Христа Царя.

Замок Мариенбург

Польша имеет очень богатую историю. Практически в каждом городе можно посмотреть старые районы, древние замки, дворцы и костелы, католические соборы, горные поселения.

Особое внимание иностранных туристов привлекает первобытный реликтовый лес, который раньше рос по всей Европе. После массовой вырубки деревья сохранились только в Беловежском регионе. Беловежская пуща – это совместная достопримечательность Польши и Беларуси.

Национальный состав

Население Польши имеет моноэтничную характеристику. Более 90% жителей составляют поляки.

Лишь небольшая доля принадлежит другим национальностям и этническим группам:

-

силезцы – 0,94%;

-

кашубы – 0,04%;

-

немцы – 0,07%;

-

украинцы – 0,07%;

-

белорусы – 0,08%;

-

цыгане – 0,02%;

-

русские – 0,01%;

-

американцы – 0,003%;

-

лемки – 0,02%;

-

англичане – 0,003%;

-

другие – 0,09%.

В Польше также проживают евреи и польско-литовские татары. Состав населения обусловлено событиями 20 века, а именно Холокостом и послевоенными перемещениями европейских границ, что спровоцировало массовую миграцию жителей Украины, Германии и Польши.

Климат

Польская республика расположена в умеренном климатическом поясе, которому свойственный континентально-морской климат.

Страна находится под влиянием Атлантических воздушных масс, сухого континентального воздуха умеренных широт, евразийских тропиков.

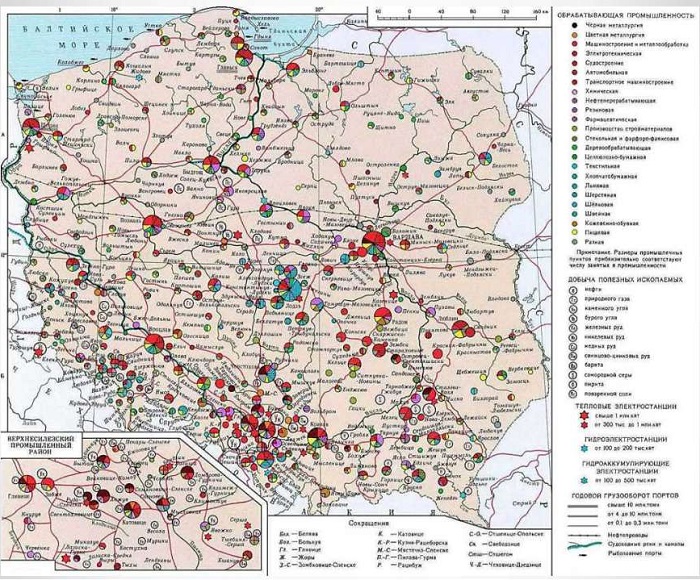

Природные ресурсы и полезные ископаемые

Польша обладает большими запасами каменного угля. Также она добывает в промышленных масштабах медь, серу, бурый уголь, полиметаллы.

Есть крупные залежи руды цинка, свинца, каменной соли, серебра, строительного камня и земного газа. В меньшей степени государство обеспечено железной рудой и нефтью, марганцевыми рудами.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Польши развит на высоком уровне. Страна активно экспортирует ягоды, фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию.

Занимает одну из лидирующих позиций по производству картофеля, свинины и птицы, рапса и зерна, сахарной свеклы.

Экономика и промышленность

В польской республике развиты такие виды промышленности:

-

химическая;

-

черная и цветная металлургия;

-

машиностроение, куда входит производство оборудования для угольной промышленности и химических заводов, пассажирские и товарные вагоны, мореходные суда;

-

легкая и пищевая промышленность;

-

сельское и рекреационное хозяйство.

Польша считается интересным туристическим регионом, поэтому часть экономики формируется именно за счет развития туристической инфраструктуры.

Республика Польша – это гармоничное соединение европейской истории и современного государства. Страна богата на ресурсы, достопримечательности, здесь активно развивается промышленность и экономика, под защитой находятся уникальные природные объекты.

Несмотря на многочисленные переходы в состав разных княжеств и империй, Польша сумела сохранить свою аутентичность и историческую ценность для туристов.

ПО́ЛЬША (Polska), Республика Польша (Rzeczpospolita Polska).

Общие сведения

П. – государство в Центр. Европе. Граничит на северо-востоке с Россией (Калининградская обл.) и Литвой, на востоке – с Белоруссией, на юго-востоке – с Украиной, на юге – со Словакией и Чехией, на западе – с Германией. На севере омывается Балтийским морем. Пл. 312,7 тыс. км2. Нас. 38,38 млн. чел. (2019). Столица – Варшава. Денежная единица – польск. злотый. Офиц. язык – польский. Адм.-терр. деление: 16 воеводств (табл.).

Административно-территориальное деление (2019)

| Воеводство | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Варминьско-Мазурское | 24,173 | 1422,7 | Ольштын |

| Великопольское | 29,826 | 3498,7 | Познань |

| Западно-Поморское | 22,897 | 1696,2 | Щецин |

| Куявско-Поморское | 17,972 | 2072,4 | Быдгощ, Торунь |

| Лодзинское | 18,219 | 2454,8 | Лодзь |

| Люблинское | 25,122 | 2108,3 | Люблин |

| Любушское (Любуское) | 13,988 | 1011,6 | Гожув-Велькопольски, Зелёна-Гура |

| Мазовецкое | 35,558 | 5423,2 | Варшава |

| Малопольское | 15,183 | 3410,9 | Краков |

| Нижнесилезское | 19,947 | 2900,2 | Вроцлав |

| Опольское | 9,412 | 982,6 | Ополе |

| Подкарпатское | 17,846 | 2127,2 | Жешув |

| Подляское | 20,187 | 1178,4 | Белосток |

| Поморское | 18,31 | 2343,9 | Гданьск |

| Свентокшиское | 11,711 | 1234,0 | Кельце |

| Силезское | 12,333 | 4517,6 | Катовице |

П. – член ООН (1945), Совета Европы (1991), ОБСЕ (1973); МВФ (1946–1950 и с 1986), МБРР (1946–50 и с 1986), Европ. банка реконструкции и развития (1990), ВТО (1995), ОЭСР (1996), НАТО (1999), ЕС (2004).

Государственный строй

П. – унитарное гос-во. Конституция утверждена на референдуме 25.5.1997. Форма правления – парламентская республика.

Глава гос-ва – президент, который избирается всенародным голосованием сроком на 5 лет на прямых всеобщих выборах (с правом одного переизбрания). Прeзидeнтoм мoжeт быть избрaн пoльск. грaждaнин, достигший 35 лeт и в полной мере пoльзующийся избират. прaвами на выборах в Ceйм. Президент является верховным главнокомандующим, осуществляет право помилования и выполняет иные полномочия главы гос-ва.

Высший законодат. орган – парламент состоит из двух палат: нижней – Сейма (460 депутатов) и верхней – Сената (100 сенаторов). Депутаты и сенаторы избираются одновременно на 4 года в многомандатных избират. округах на основе пропорциональной и мажоритарной системы соответственно.

Правительство – Совет министров – формируется победившей на парламентских выборах партией, утверждается Сеймом и приводится президентом к присяге.

В П. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Гражд. платформа, Право и справедливость, «Твоё движение», Польск. крестьянская партия, Союз демократич. левых сил.

Природа

Береговая линия Балтийского м. в целом изрезана слабо, на западе выделяется Щецинский зал., на востоке – Гданьский зал. с Пуцкой бухтой и Вислинским зал. Преобладают абразионно-аккумулятивные и аккумулятивные лиманно-лагунные берега – низменные, с песчаными пляжами и протяжёнными косами (Межея-Хельска, Межея-Висляна), отделяющими от моря многочисл. лагунные озёра (Ямно, Буково, Вицкое, Гардно, Лебское и др.) и лиманные заливы. Широко распространены приморские дюнные комплексы (Лебские дюны, пл. св. 300 га, – один из крупнейших комплексов в Европе).

Рельеф

Св. 90% территории занимают равнины выс. до 300 м. Для поверхности П. характерно субширотное чередование поясов низменного и возвышенного рельефа, постепенно расширяющихся к востоку страны. На севере, вдоль побережья Балтийского м., протягиваются низкие приморские аккумулятивные равнины с ледниково-аккумулятивными формами. Южнее расположен пояс возвышенностей Балтийской гряды, в рельефе доминируют холмисто-моренные сильно заозёренные равнины – Поморское и Мазурское поозерья. Широкую полосу в центр. части страны образуют Великопольская низменность и Мазовецко-Подляская низменность – обширные плоские зандровые равнины, местами с ледниково-аккумулятивным рельефом, в зап. части заозёренные (Великопольское поозерье). К югу располагается пояс пластово-ступенчатых (в т. ч. куэстовых) асимметричных и б. ч. глубоко расчленённых лёссовых возвышенностей и плато, местами осложнённых невысокими кристаллич. глыбовыми массивами: Дальковская, Тшебницкая и Остшешовская гряды (выс. до 284 м), наиболее приподнятые Силезская возвышенность и Малопольская возвышенность со Свентокшискими горами (выс. до 612 м, гора Лысица), Люблинская возвышенность и вал Розточе. Возвышенности ограничены с юга предгорными котловинами (Силезская, Освенцимская, Сандомежская).

Фото Karol Krol

Высокие Татры.

Горы занимают крайнюю юж. часть страны. Вдоль юго-зап. границ протягиваются Судеты, вдоль южных и юго-восточных – Западные Карпаты и Восточные Карпаты. Судеты представлены изолированными глыбовыми низкогорными массивами выс. до 1602 м [гора Снежка в массиве Карконоше (Крконоше)], с севера к ним примыкают денудационные подгорные равнины. Вдоль подножий Карпат прослеживается полоса всхолмлённых предгорий, сменяющихся системами флишевых складчатых, глубоко расчленённых преим. низковысотных хребтов: Бескиды выс. до 1725 м [гора Бабья (Бабя)], Пенины, Бещады и др. Наибольших высот Карпаты достигают в массиве Татры (до 2499 м, гора Рысы – высшая точка П.), обособленном от сев. хребтов внутригорными котловинами (Подгале и др.). В горах и на возвышенностях юж. части П. местами развит карст (карстовые останцы, пещеры, воронки, карстовые источники). В Татрах выражены горно-ледниковые формы рельефа (троговые долины, кары, зубчатые гребни).

Геологическое строение и полезные ископаемые

На территории П. выделяются: зап. окраина древней Восточно-Европейской платформы на востоке, вост. часть молодой Западно-Европейской платформы на западе и вытянутая узкой полосой на юге складчато-покровная система Карпат Альпийско-Гималайского подвижного пояса с Предкарпатским передовым прогибом. Граница между платформенными областями проходит по зонам глубинных разломов (т. н. линия Тейсейра – Торнквиста), отражением которых в приповерхностной части являются флексуры и разрывные нарушения осадочного чехла.

Архейско-протерозойский кристаллич. фундамент Восточно-Европейской платформы залегает на глубинах от 0,5 км (Mазурско-Cувалковский выступ) до 8–9 км во впадинах (Подлясско-Брестской, Люблинско-Львовской). Грабены фундамента заполнены верхнепротерозойскими песчаниками и сланцами. Осадочный чехол сложен верхнерифейско-нижнекембрийскими терригенными породами (развиты вдоль зап. окраины платформы), среднекембрийскими песчано-алевролитовыми, ордовик-силурийскими карбонатными отложениями и силурийскими граптолитовыми сланцами – в Балтийской синеклизе, Подлясско-Брестской и Люблинско-Львовской впадинах; в последней присутствуют также глины, аргиллиты и мергели нижнего девона и комплекс девон-каменноугольных угленосных отложений.

Судеты.

Фото Marek Stŕansḱy

Складчатый фундамент Западно-Европейской платформы вдоль т. н. линии Тейсейра – Торнквиста в осн. каледонский; в юго-зап. направлении сменяется герцинским – выступает на поверхность в Судетах; глубина залегания увеличивается с юго-запада на северо-восток до св. 12 км. В Судетах выделяют внутригорные Cеверо-Cудетскую и Bнутрисудетскую (Hижнесилезскую) впадины и предгорную Bерхнесилезскую впадину (в последних двух развиты угленосные отложения карбона).

В структуре чехла Западно-Европейской платформы различают Предсудетскую и Краковско-Cилезскую моноклинали и юго-вост. окраину Среднеевропейской мегасинеклизы. Чехол сложен терригенными угленосными толщами карбона, верхнекаменноугольно-нижнепермскими обломочными отложениями (с горизонтами эффузивов в нижней части), терригенно-карбонатно-соленосной формацией верхней перми (цехштейн), в основании которой развиты металлоносные сланцы. В области распространения цехштейна многочисленны диапировые структуры. На всей платформенной территории П. выше залегают континентальные песчаники нижнего и раковинные известняки среднего триаса, терригенно-карбонатные отложения и эвапориты верхнего триаса и юры, терригенные образования нижнего и карбонатные породы верхнего мела. На рубеже мела и палеогена возникла Куяво-Поморская зона внутриплатформенных дислокаций (охватывает в т. ч. Свентокшиские горы). Широко развиты терригенные отложения палеогена и неогена с прослоями бурых углей. Среди рыхлых четвертичных осадков большую роль играют ледниковые образования.

О геологич. строении юж. горных районов П. см. в ст. Карпаты.

На территории П. известны месторождения разл. полезных ископаемых, важнейшими из которых являются каменный уголь, нефть и природный горючий газ, руды полиметаллов, меди, каменная и калийные соли. Месторождения нефти и природного горючего газа (неск. сотен) принадлежат Центральноевропейскому нефтегазоносному бассейну, Cеверо-Предкарпатскому и Карпатскому нефтегазоносным бассейнам. Центральноевропейский бассейн охватывает платформенные области П.; б. ч. месторождений находится на Предсудетской моноклинали и в Поморье, выявлены на шельфе Балтийского м. Cеверо-Предкарпатский бассейн локализован в Предкарпатском прогибе, во внешней части которого расположены преим. газовые месторождения; нефтяные месторождения мелкие. Карпатский бассейн охватывает покровы Внешних Карпат; месторождения б. ч. нефтяные. Месторождения каменного угля находятся в крупнейшем в П. Верхнесилезском каменноугольном бассейне на юге, Нижнесилезском угольном бассейне на юго-западе и Люблинском угольном бассейне на юго-востоке страны; угли энергетические и коксующиеся. Бурые угли и лигниты наиболее широко распространены в центр. и зап. частях страны, где известно неск. десятков месторождений; гл. месторождения – Конин, Белхатув, Tурув.

В недрах П. заключены крупные запасы руд свинца и цинка. Полиметаллич. месторождения находятся на юге страны, в пределах Краковско-Силезской моноклинали (главные из них – Oлькуш, Поможаны, Бытом, Tшебёнка, Заверце); руды б. ч. сульфидные, попутные компоненты – Ag, Tl, Cu, As, Mo, Cd. Стратиформные месторождения медных руд (Любин, Рудна, Польковице-Серошовице и др. Легницко-Глогувского рудного поля) – одни из крупнейших в мире в геолого-пром. типе медистых песчаников и сланцев, находятся в пределах Предсудетской моноклинали; руды содержат также примеси Ag, Au, Pb, Ni, Co, V, Se, Pt, Pd, Re и др. Месторождения каменной соли широко распространены в платформенной части страны и в Предкарпатском прогибе и связаны с соляными куполами; наиболее крупные месторождения пермских солей – Клодава, Гypa, Иновроцлав, Mогильно (содержат также линзы калийно-магнезиальных солей), миоценовых солей – Bеличка (соляные копи включены в список Всемирного наследия), Бохня. Калийные соли сопутствуют залежам каменной соли пермского возраста; наиболее крупные залежи полигалита выявлены на севере, в pайоне Пуцкой бухты. Месторождения самородной серы относятся к числу крупнейших в мире и расположены в сев. части Предкарпатского сероносного бассейна; главные из них – Гжибув, Tарнобжег, Осек.

В П. также известны месторождения железных руд (Кшемянка, Ковары, Коньске, Лобез и др.), никелевых руд (Шкляры). Имеются многочисл. залежи торфа, месторождения фосфоритов (в сев. обрамлении Cвентокшиских гор), барита (Богушув, Станиславув в Судетах), гипса и ангидрита (в Предкарпатском прогибе, Нижней Силезии), полевого шпата, магнезита, разл. глин, диатомитов, природных строит. материалов (граниты, мраморы, песчаники, известняки, доломиты, пески, гравий), драгоценных и поделочных камней (месторождения Янтар, Пагурки-Зax в Поморье) и др. У подножия Карпат и Судет – минер. источники.

Климат

На территории П. климат умеренный, переходный от океанического к континентальному, степень континентальности возрастает с запада на восток. В течение всего года господствует зап. перенос влажного и тёплого воздуха. Ср. темп-ры января от –1 °C на побережье и на западе страны до –4 °C в центр. и вост. районах, до –6 °C в горах, июля – от 16–17 °C на севере до 17–19 °C в центр. районах, до 10–14 °C в горах. Среднегодовое количество осадков составляет 500–600 мм на равнинах, 600–700 мм на возвышенностях, 800–1300 мм в горах; б. ч. осадков выпадает в летний период.

Внутренние воды

Территория П. в осн. принадлежит бассейну Балтийского моря. Крупнейшие реки – Висла и Одра, пересекающие территорию с юга на север. Св. 1/2 территории относится к бассейну Вислы и её гл. притоков – Дунаец, Сан, Вепш, Буг с Наревом (правые), Пилица, Бзура (левые); ок. 1/3 – к бассейну Одры (осн. притоки – Варта, Бубр). Незначит. часть территории дренируется небольшими реками, впадающими непосредственно в Балтийское м. (Парсента, Слупя, Леба). Питание рек преим. снегово-дождевое, весеннее половодье и летние паводки нередко приводят к сильным наводнениям (1934, 2010). Сток наиболее крупных рек (Одра, Висла, Дунаец) частично зарегулирован противопаводковыми водохранилищами. Осн. речные системы П. соединены между собой судоходными каналами (Быдгощский канал и др.). Насчитывается св. 9000 озёр, б. ч. которых сосредоточена в осн. пределах Мазурского и Поморского поозерий. Преобладают ледниковые озёра, крупнейшие – Снярдвы (113,8 км2) и Мамры (104 км2).

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы 53,6 км3, водообеспеченность – одна из наиболее низких в Европе (1,4 тыс. м3 на чел. в год; 2017). На хозяйств. нужды используется ок. 1/5 всех имеющихся водных ресурсов, из них 59% потребляют пром. предприятия, 31% расходуется в коммунально-бытовом водоснабжении, 10% – в сельском хозяйстве.

Почвы, растительный и животный мир

Территория П. расположена в пределах ландшафтных зон смешанных и широколиственных лесов; в горах выражена высотная поясность. В почвенном покрове равнинной части преобладают дерново-подзолистые почвы и дерново-подзолы, на моренных равнинах также распространены текстурно-дифференцированные почвы с признаками оглеения в верхних горизонтах. На востоке и северо-востоке широко представлены болотные почвы. Для лёссовых возвышенностей характерны дерново-карбонатные почвы, на юго-востоке (Люблинская возвышенность) распространены чернозёмы. В предгорьях развиты бурые лесные почвы, в горах – горные бурозёмы. По долинам рек сформировались аллювиальные почвы.

Антропогенная трансформация ландшафтов значительна в результате длительного и интенсивного освоения. Св. 60% территории распахано. Леса занимают ок. 30,3% пл. страны (2019). В 1950-х гг. во многих районах П. осуществлялись масштабные посадки сосны (в 1945 пл. лесов составляла 20,8%), что привело к преобладанию средневозрастных хвойных лесов. Ежегодно площадь лесов увеличивается на 0,1% (2015–19). Наибольшей лесистостью отличаются Карпаты, Судеты и пояс поозерий. В совр. лесном покрове преобладают сосняки (ок. 60% пл. лесов), в горах распространены ель европейская и пихта белая (в нижнегорном поясе в составе смешанных буково-пихтовых и пихтово-елово-буковых лесов, в среднегорном – еловых лесов). Верхняя граница леса (на выс. 1600–1800 м) представлена криволесьями из сосны горной, выше развиты горно-луговые сообщества (полонины). В сев. и вост. районах П. сохранились массивы лесов – пущи (Беловежская – один из крупнейших массивов малонарушенных широколиственных лесов Европы, Августовская, Кампиноская и др.). На севере и северо-востоке большие площади заняты вересковыми пустошами, верховыми и низинными торфяниками.

Уровень биологич. разнообразия в П. – один из самых высоких в Европе. В составе флоры св. 2300 видов растений, на территории страны расположены границы ареалов ок. 40% видов флоры, в т. ч. вост. границы бука европейского, явора, сев. граница липы широколистной. В составе фауны известно 92 вида млекопитающих, 395 видов птиц (из них 232 вида – гнездятся на территории страны), 8 видов пресмыкающихся и 18 видов земноводных, 129 видов пресноводных и мор. рыб. Характерны представители лесной фауны: из хищных – волк, рысь, лисица, барсук, из копытных – косуля, благородный олень, лось. В нац. Красную книгу внесены 32 вида млекопитающих, 70 видов птиц, 17 видов рыб. Среди редких и охраняемых видов – медведь, волк, рысь, численность популяций которых постепенно увеличивается, из птиц – чернозобик (на грани исчезновения), белоглазый нырок, беркут, скопа. Почти полностью истреблённые ранее зубр, бобр, сапсан успешно реакклиматизированы. Водно-болотные угодья П. – ценные местообитания редких видов птиц общеевропейского и глобального значения, напр. в П. сосредоточено 25% мировой популяции вертлявой камышовки (находящийся под угрозой исчезновения вид, включённый в Красную книгу МСОП).

Состояние и охрана окружающей среды