Текст: Ольга Разумихина

В прошлом учебном году мы обсудили несколько фельетонов — коротких юмористических рассказов, которые классик подписывал псевдонимом Антоша Чехонте, — а также пьесу «Вишнёвый сад». На этот раз мы поговорим о произведениях, вошедших в так называемую «Маленькую трилогию» и объединённых темой футлярности, или, иными словами, зацикленности на собственной персоне — и отсюда страха перед переменами, ограниченности, нежелания задумываться над больными вопросами и решать их.

В рассказах «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» Чехов вывел героев, которые, достигнув определённых успехов, получив профессию и обустроив быт, отказываются двигаться дальше: им, мол, и так хорошо. К сожалению, все они заблуждаются: жизнь устроена по-другому, и, сведя свои обязанности к тому, чтобы сохранить уже наработанное, человек рискует остаться совсем один. Он не заводит семью, не находит настоящих друзей — и, думается, скорбит об упущенных возможностях, хотя сам себе в этом не признаётся (или признаётся слишком поздно).

Авторская позиция Чехова здесь напоминает мораль сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». Старательный школьник помнит, что в этом произведении мелкая рыбёшка решила провести всю жизнь в крошечной норе, куда ни щука не заплывёт, ни рак не проползёт. Но незадолго до смерти трусишка понял: если бы каждый речной житель поступал так же, как он, то пискарий род бы перевёлся… Не случайно А. П. Чехов в рассказе «Человек в футляре» добавляет прямую отсылку к творчеству Михаила Евграфовича:

«Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, <…> воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет!»

Увы, уроки классиков часто оказываются для нас бесполезны, сетует А. П. Чехов. Или наполовину полезны, что ещё хуже: прочитав Салтыкова-Щедрина, человек на словах проповедует свободу от предрассудков, а на деле…

Рассказчики

Все произведения, входящие в «Маленькую трилогию», построены по принципу «рассказа в рассказе». Каждую историю — про учителя древнегреческого языка Беликова, новоиспечённого помещика Николая Ивановича Чимша-Гималайского и семью Лугановичей — рассказывают, соответственно, следующие персонажи:

•Буркин, преподаватель в гимназии;

•Иван Иванович Чимша-Гималайский, ветеринарный врач, высокий, «худощавый старик с длинными усами»;

•Павел Константинович Алёхин, помещик-хозяйственник, «высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика».

Буркин, Иван Иванович и Алёхин — старые приятели, которые вместе ходят на охоту. Всем им около сорока лет, что неслучайно: это тот возраст, когда кардинально поменять что-то в жизни, конечно, можно, но намного тяжелее, чем в молодости. Поэтому все три рассказчика хотя и осуждают, но отчасти понимают Беликова с его бесконечными футлярами и футлярчиками — и Николая Ивановича с двадцатью кустами крыжовника.

«Человек в футляре»

Рассказ начинается с того, что Буркин и Иван Иванович, «запоздавшие охотники», располагаются на ночлег в сарае сельского старосты. Приятелям не спится, поэтому они ведут досужие разговоры:

Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше <…> родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

Иван Иванович удивляется, как же так можно жить, — на что Буркин отвечает: люди, живущие в своей скорлупе, подобно раку-отшельнику, — не такое уж редкое явление. И вспоминает давнего коллегу по фамилии Беликов, который вёл себя, мягко говоря, специфически:

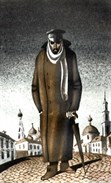

«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике <…>. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой <…>. Одним словом, у этого человека наблюдалось <…> стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который <…> защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое».

Казалось бы, Беликов — смешной персонаж, бесконечно отставший от жизни, но в целом безобидный. Однако вскоре выясняется, что этот человечек приносит куда больше вреда, чем кажется.

Во-первых, Беликов отнимает драгоценное время у своих восприимчивых учеников: он преподаёт древнегреческий язык, который принципиально отличается от той же латыни. Для будущих философов, юристов, биологов, фармацевтов знание латыни необходимо, более того — даже сейчас, в XXI веке, существуют печатные и электронные издания на этом языке. А вот предмет Беликова не имеет практической ценности: даже в самой Греции уже давно изъясняются на новогреческом, который принципиально отличается от старинного наречия. Максимум, что позволяет древнегреческий, — прочитать Гомера в оригинале. Конечно, есть немногочисленные филологи и лингвисты, занимающиеся подобными изысканиями, и их труд, безусловно, заслуживает уважения, — но тогда было бы логично, чтобы заинтересованные люди получали такие знания в институтах. А вот Беликов преподаёт в обыкновенной гимназии.

Во-вторых, из рассказа Буркина быстро выясняется, что смешной «антропос» стал в своём городишке настоящим тираном:

«Всякого рода нарушения, <…> отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас <…> своими чисто футлярными соображениями насчёт того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно <…> и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвёртого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьём, своими тёмными очками <…> он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова».

«Как бы чего не вышло» — любимая фраза Беликова; этим принципом он руководствуется перед принятием любого, даже самого незначительного решения. Но в какой-то момент в городке происходит событие из ряда вон: в гимназию нанимают нового учителя, Михаила Саввича Коваленко, и в городок он приезжает с сестрой Варей. И в этот момент «забитое» окружение Беликова начинает как бы мстить человеку-в-футляре за годы молчаливой тирании. Коллеги решают непременно его женить — и ничего путного из этого, разумеется, не выходит.

В рассказе «Человек в футляре», в отличие от того же «Премудрого пискаря», осуждению подвергается не только Беликов, но и всё его окружение. В какой-то мере, утверждает Буркин (а вслед за ним и автор), все мы живём в своих скорлупках-футлярах — и сами себя за это ненавидим. Но поскольку предъявлять претензии к сами себе мы не любим и не хотим, наши отрицательные эмоции оказываются направлены на окружающих; вот и получается круговорот мелочных обид и претензий. Беда в том, что всё это может привести к по-настоящему трагичным последствиям.

«Крыжовник»

Ещё один персонаж, живущий в своём «футляре», — это младший брат Ивана Ивановича, Николай. Вот что рассказывает ветеринарный врач о своём семействе:

«Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов [крепостных военнообязанных. — Прим. О. Р.], но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. <…>

Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте <…> и думал всё об одном и том же, как в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась <…> в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера».

Желание брата «запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу» Иван Иванович не одобрял, однако из интереса следил, как у того обстоят дела. Естественно, накопить на собственный домик, да с богатыми угодьями, простому служаке было очень трудно, почти невозможно. Но главный герой не отступался от заветной цели:

«Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. <…> Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям [в газетах], которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника. <…>

Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. <…> Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал».

К сожалению, привычка к экономии, дошедшая до фанатизма, ожесточила Николая Ивановича. И когда представилась возможность разбогатеть ценой счастья и здоровья другого человека, главный герой не остановился… Иван Иванович сокрушается из-за того, что его брат прожил пустую, лишённую высоких устремлений жизнь, — и делает вот такой вывод:

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других.

Размышления на тему

В конце XIX века А. П. Чехов утверждал, что все беды происходят из-за всеобщего замалчивания. Но во второй половине ХХ в. ситуация полностью изменилась: получили всеобщее распространение радио и телевидение, а вместе с ними — репортажи о стихийных бедствиях и терактах, сюжеты о людях, столкнувшимися с нищетой, голодом и тяжёлыми болезнями. В какой-то момент такой информационный фон стал настолько привычным, что люди в лучшем случае перестали обращать внимание на тревожные вести, а в худшем — успокаивать себя тем, что, раз в мире столько несправедливо страдающих людей, значит, надо всеми силами «цепляться» за собственное благополучие.

На это явление обратил внимание философ Жан Бодрийяр. В книге «Общество потребления» (1970) он написал:

«Ради миллионов людей, лишённых истории и счастливых этим, нужно лишить пассивность виновности. И именно здесь вмешивается зрелищная драматизация, осуществляемая средствами массовой информации (происшествие или катастрофа — распространённая тема всех посланий): <…> нужно, чтобы душевный покой частной сферы проявлялся как ценность <…>, постоянно находящаяся под угрозой, всегда рядом с катастрофической судьбой».

Иными словами, нынешний человек думает: «Люди бессильны перед судьбой; каждый из нас в любой момент может стать жертвой катастрофы. Но если конкретно мне повезло, раз у меня есть пища, одежда, жильё, возможность учиться, работать и развлекаться, — значит, надо в полной мере наслаждаться этим!» К сожалению, на этом мысль часто обрывается, о помощи ближнему речь уже не идёт.

«О любви»

Заключительное произведение трилогии — рассказ «О любви», история из жизни самого Алёхина. Судьба этого человека складывалась нелегко, но он всегда был наделён умом, стойкостью, требовательностью к самому себе, что вызывает неподдельное уважение. Вот что Павел Константинович — с изрядной долей самокритики — рассказывает о самом себе:

По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на моё образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. <…> Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; <…> я завёл так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликёрами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». <…> [Но вскоре] я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая ещё служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

Через пару-тройку лет Алёхина назначили на должность мирового судьи, и он стал «наезжать в город», где познакомился с супругами Лугановичами. Сорокалетний Дмитрий был простодушным, но, в сущности, пустым человеком; а вот его супруга Анна Алексеевна, женщина добрая, умная и красивая, с первого взгляда привлекла внимание Алёхина. Вскоре он с ужасом обнаружил, что безнадёжно влюбился — и что Анна, скорее всего, испытывает те же чувства. Но разве Павел Константинович, будучи человеком чести, мог разбить чужую семью, увести жену доброго друга? Но даже если и так, разве Анна Алексеевна будет с ним счастлива? Одно дело редкие визиты в город, чаепития, досужие разговоры, и совсем другое — жизнь в скучном доме, где Алёхин только и делает, что хлопочет по хозяйству…

Ситуация, в которой оказался Павел Константинович, — одна из самых сложных и самых спорных. С Беликовым и с Чимша-Гималайским всё более или менее понятно: вред, который они причинили окружающим, очевиден, — и то, что поступки этих героев были во многом неосознанными, не оправдывает ни первого, ни второго. Но, перелистнув последнюю страницу рассказа «О любви», читатель вряд ли сможет однозначно решить, насколько правильно поступил Алёхин — и, если нет, как стоило бы повести себя на его месте.

Или, возможно, в жизни существуют такие ситуации, когда верного решения нет в принципе?..

«Маленькая трилогия» представлена тремя рассказами А. Чехова – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», в центре которых – мир скучных людей. Рассказы связаны единством замысла и посвящены исследованию общественной атмосферы российской действительности.

В рассказе «Крыжовник» повествуется о том, каких ужаснейших жертв может потребовать от человека его же фанатичная мечта. Кажется, в мечте иметь собственную усадьбу с крыжовником ничего зазорного нет, но жениться на нелюбимой, зато богатой вдове ради этого – уже слишком. В результате – герой превращается в обрюзгшего толстяка с толстой кухаркой и толстой собакой, развлечение которого по вечерам – поедание мелкого и кислого, но своего крыжовника. Чехов приходит к выводу, что такое существование тоже своеобразный футляр. Герой «Крыжовника», как и герои «Человека в футляре» сталкивается с рабской идеологией, что в сочетании с навязчивым

Еще один вариант «футлярного» существования представлен в рассказе «О любви». В центре рассказа – два человека, любящие друг друга, но неспособные разобраться в хитросплетениях собственных жизней. Причина этому – боязнь жизни и новых чувств, нерешительность довериться им. Алехин, отказываясь от собственного счастья, пытается оправдаться своим «футляром»: «Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь…». Герой и не пытается изменить что-либо, он предпочитает покорно плыть по течению. Алехин – яркое свидетельство того, что все пожирающие на своем пути нити беликовщины опутали и самую интимную сферу – сферу любви, а значит, добрались до самой сути человека и навсегда укоренились в нем. Лишь разлучившись с любимой женщиной, герой понимает мелочность и обманчивость происходящего, осознает пустоту и бессмысленность своей жизни. На примере своего героя А. Чехов приводит читателя к выводу, что инерция существования порабощает людские души.

Но есть в трилогии и примеры независимых героев, имеющих критический взгляд на общепринятые стереотипы. Таков Иван Иванович, которому принадлежат бессмертные слова: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные…».

Успешного изучения литературы!

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Остались вопросы?

Задайте свой вопрос и получите ответ от профессионального преподавателя.

Идейно-композиционное единство рассказов «маленькой трилогии»

В 1898 году в журнале «Русская мысль» были опубликованы три рассказа: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Общая нумерация свидетельствовала о том, что они составляют единую серию. Тремя рассказами эта задуманная автором серия не исчерпывалась. В письме к издателю А. Ф. Марксу от 28 сентября 1894 года Чехов протестовал против того, что упомянутые три рассказа набираются в типографии для собрания сочинений, указывая, что они принадлежат «к серии, которая далеко ещё не закончена и которая может войти лишь в XI или XII том, когда будет приведена к концу вся серия». Осуществить свой замысел писателю не привелось. Но в незаконченном виде серия рассказов представляет собой не простое собрание, но цикл, своеобразную трилогию, состоящую из частей, внутренне связанных между собой. Каждый из трёх главных героев — учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иванович Чимша-Гималайский, помещик Алехин — рассказывает по одной истории; первый о своём знакомом — «человеке в футляре», другой — о своём брате, который решил «запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу», третий — о самом себе, о том, как он проглядел свою любовь и счастье.

На общность между героями этих трёх историй давно обращено внимание. Учитель, который свёл всё существование к следованию инструкциям и правилам, чиновник, который подчинил жизнь покупке имения с крыжовником, помещик, который, будучи влюблён, позволил сдерживающим соображениям настолько овладеть собой, что погибла сама любовь, — все трое связаны скрытой общностью. Чаще всего эта общность обозначается понятием «футлярности», которое связано с осмыслением жизни. Каждая из трёх историй, по существу, повествует о «ложных представленииях», овладевающих различными людьми (мечту о крыжовнике можно назвать футляром, в который втиснута вся человеческая жизнь; таким же футляром можно назвать и те рассуждения о «грехе и добродетели в их ходячем смысле», в которые герои рассказа «О любви» старались упрятать своё чувство). В каждом случае это то, что позволило бы герою строить жизнь по шаблону, иметь единый ответ на все возможные жизненные «вопросы».

» Цель и смысл жизни не в личном счастье, а в чем-то более разумном и великом». А.Чехов

«Маленькая трилогия»-это кульминация творчества Чехова,автор объединил рассказы,повествующие о «футлярности » человека,когда люди сами закрывались от общества ,ставя личное счастье выше всего в жизни,общественное мнение выше любви,запреты -выше здравого смысла..В «маленькую трилогию» вошли «Крыжовник»,»О любви» и «Человек в футляре».

К трилогии примкнул рассказ «Ионыч»,где показана обратная сторона медали,когда молодой и талантливый земский врач превратился в Ионыча,очерствел душой,утратил все свои таланты,стремления,предал убеждения и идеалы юности,работал ради наживы.То,что отличало его от остальных-исчезло,испарилось,талант стал бездарностью,Старцев стал Ионычем.Он успокоился,дать усыпить себя,закрылся в футляр.

Тема рассказа «Крыжовник»-это погоня за личнымсчастьем,эгоистичное

и бездушное восприятие действительности.Нельзя быть счастливым среди страданий и нищеты,равнодушно наблюдая гибель других.Закрыться » в футляре» от несовершенства мира-это смысл рассказа.

Рассказ А.П.Чехова «О Любви» -это произведение о силе чувств,моральных устоях и нравственности общества.История любви,которая не принесла радость,а скорее разочарование героям,история которая не имела развития и счастливого конца.Жизнь «в футляре» неискренняя,лишена чувств и эмоций,

переживаний,но Алёхин сознательно жертвует любовью,в угоду мнению окружающих и репутации.

«Человек в футляре»-это боязнь перемен,страх перед жизнью.Учитель Беликов убирает свои чувства в футляр и существует ,повинуясь страху жить и наслаждаться жизнью.Деспотичный учитель не может измениться,когда ему выпадает случай.Женившись,Беликов ещё глубже отстраняется от общества.

Все рассказы выражают один призыв автора-спешить совершать поступки,творить добро,»сеять вечное»,иначе будет поздно.Нельзя оставаться в стороне от жизни,закрываться «в футляре»,ставить личное счастье на первый план.Нельзя успокаиваться на достигнутом,необходимо идти вперёд,

двигаться навстречу переменам жизни,иначе быт,стабильность,сытость усыпит нас,сделает просто обывателями.

Очерстветь душой и сделаться бездушным легко и быстро,человек теряет остроту ощущений по мере взросления,чувства притупляются,искренность засыпает,удивление становится похожим на испуг,слишком неожиданно.

Радость,умиление,восторг отходят на второй план,материальное эго начинает вытеснять помехи «душевной теплоты».Жить нужно не завтра,а сейчас ,и каждый миг,иначе «зачехление» неизбежно и «ионычевская»деградация,как печальный итог.Главное-это не очерстветь душой,не потерять интерес к жизни,не сделаться равнодушным,так как

«Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть»

Антон Павлович Чехов.