Сейчас модно рассуждать о схожести современной науки и даосизма или индийской философии. Не удивительно. Восточная философия очень популярна, и в массовой культуре ее предпочитают западной. На мой взгляд несправедливо. Насколько мне известно, философия Индии была подчинена религии, а это не слишком полезно для науки, которая требует максимальной свободы мысли. В Китае философия почти всегда была подчинена идеологии, а это столь же плохо. Возможно, я не прав, в таком случае жду возражений. А сейчас я бы предложил посмотреть, что из «мудрости Запада» было предшественником наших современных научных идей. На самом деле просто поразительно как далеко продвинулась греческая мысль в познании мира. Греки даже обладали всеми знаниями, чтобы изготовить паровой двигатель и начать промышленную революцию за тысячи лет до англичан. Почему не сделали — это иной вопрос. Обычно это связывают с рабством и с неудачными природными условиями. Также и многие современные научные идеи, были известны людям античности. Как правило, основания верить в них у Древних были совсем иного рода, чем у нас. Во многих случаях аргументация была более чем наивной, иногда совсем неверной, а иногда вполне современной. Я бы хотел рассказать о нескольких таких, которые всегда производили на меня впечатление, примерах. Кроме того, я надеюсь, эта статья пригодится тем, кто учится на технических специальностях и изучает курс общей философии, которую надо признаться часто преподают самым скучным образом.

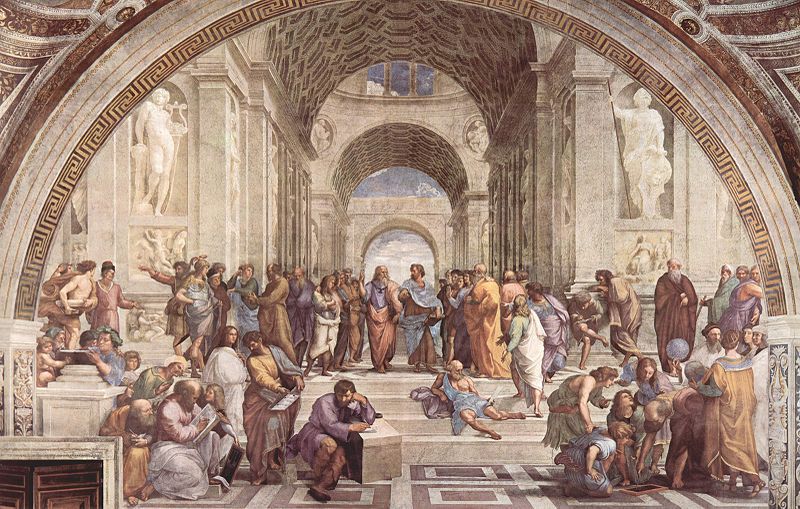

На картинке Рафаэля изображена афинская школа—один из первых университетов в истории

Фалес

Фалес—первый из философов древности, которых называли физиками (кроме них были еще этики и диалектики). И вообще философия с него начинается. Он являлся представителем милетской школы, а также его причисляли к Семи мудрецам—очень древним мыслителям, которые считались великими. Все из семерки сказали какую-либо умную фразу. Конкретно Фалес сказал: «вода — наилучшее». Он предполагал, будто всё состоит из воды. Конечно, с нашей точки зрения это довольно наивно, но не стоит забывать, что ни химии, ни микроскопов у древних в те времена не было, а идея о единой природе всего материального была очень даже прогрессивна. В начале 20-го века, что-то подобное казалось вполне серьезной идеей. На первых этапах атомной теории показалось, что всё состоит из водорода.

Фалес также занимался астрономией. Говорят, он умер, когда ночью отправился наблюдать звезды и упал в колодец, о котором забыл.

Анаксимандр

Анаксимандр— другой представитель милетской школы. Его не удовлетворяла мысль, что все состоит из воды, поэтому он предположил, что все состоит из апейрона, который превращается во все остальные субстанции. Апейрон бесконечен, вечен и «объемлет все миры». Анаксимандр считал, что существует множество миров кроме нашего, что вообще-то не было редкостью для греков. Будто бы когда Македонский узнал от Анаксарха, что существует множество миров, то огорчился, что не завоевал даже одного. Для Джордано Бурно такая идея закончилась плачевно (там было не только в этом дело, но это уже другая история).

Анаксимандр представлял, что между природными элементами, которые образуются и апейрона, протекает борьба, но вселенский закон справедливости возвращает все к порядку, если один элемент (огонь, к примеру) переходит свою меру, так что в его физике выполняются законы сохранения. Миры в этой космологии возникли естественным путем в результате хаотичного движения элементов и эту идею потом разовьет Демокрит, а еще потом Кант расскажет, что из вихря космической пыли возникла Солнечная система. Живые существа по Анаскимандру зародились под воздействием солнечного света из водяного элемента, а человек и все другие животные произошли от рыб. Когда-то человек был совсем не таким как нынче. Анаксимандр доказывал это тем, что младенец не мог бы выжить сам в естественной природе, а значит, когда-то он должен был быть приспособлен к самостоятельному выживанию. Да, это теория эволюции, только без естественного отбора. Впрочем, про отбор мы еще поговорим.

А вот Землю Анаксимандр представлял в форме цилиндра. Ну что ж, даже великие мыслители заблуждаются! Через несколько сотен лет и над нами посмеются за наши представления о Вселенной. Еще одним милетцем был Анаксимен, он считал, что все состоит из воздуха и тоже представлял землю в виде цилиндра.

Эмпедокл

Я упомянул Анаксимена только для того, чтобы перейти к Эмпедоклу, который решил, что одного основного элемента мало и предложил четыре: вода, земля, воздух и огонь, из которых все сложено, как ««стена сложена из кирпичей и камней»«. А также есть любовь и вражда — две силы или элемента, которые управляют поведением других, соединяя их и разделяя. У любви и вражды четкие физические свойства, так что это не просто метафоры. Все в мире происходит по случайности и необходимости. В целом вполне современно, назовите первые 4 элемента фермионами, а любовь и вражду бозонами и вот вам что-то похоже на Стандартную модель.

Эмпедокл был еще и религиозным деятелем. Не буду говорить про его религиозные идеи, они ничего общего с его научными не имеют. Тут подойдет термин «когнитивный диссонанс». Отмечу, только, что в конце концов: «Великий Эмпедокл, с пылкой душой, Прыгнул в Этну и изжарился целиком». Он сделал это, чтобы отправится к богам, к которым себя причислял.

Его главное научное открытие состоит в том, что воздух это особая субстанция. Это не было просто умозрительное заключение, он действительно установил это эмпирически, наблюдая за разными природными явлениями. И да, он придумал естественный отбор! Правда, весьма странный. Поначалу будто бы существовали весьма различные существа вроде головы с руками или носа с ногами, всякие гермафродиты и прочие страшилища из которых только приспособленные выжили в конце концов. Эмпедокл считал, что Луна светит отраженным светом и был прав, и что также светит и Солнце и был не прав, как можно догадаться. Он знал, возможно, от Анаксагора, о котором чуть дальше, что затмения вызываются прохождением Луны между Землей и Солнцем. А еще он думал, что свет распространяется с очень большой, но конечной скоростью. И откуда он мог до этого додуматься? Следующий, известный мне, человек, который обдумывал и решил проверить эту идею, был Леонардо да Винчи, но ему ничего не удалось.

Анаксагор

Анаксагор— один из тех философов, кто пострадал за свои убеждения. За то, что он учил будто Луна похожа на Землю и на ней есть горы и живут существа, а Солнце раскаленный камень больше Пелопонеса, его преследовали деятели афинской демократии, протащившие сначала соответствующий закон. Впрочем, вероятно, это было еще и с тем связано, что он был другом правителя Афин Перикла, против которого как раз развернулась политическая борьба. Да, некоторые вещи не меняются со временем. В отличие от Сократа или Бруно Анаксагор остался жив и перебрался в более благосклонный городок. Позже день его смерти был объявлен согласно его воле школьным выходным.

Анаксагор считал, что все вещи бесконечно делимы (похоже на, увы, несколько маргинальную фрактальную теорию материи). Он называл то, из чего состоит материя гомеомерии и я никогда не понимал до конца, что это. Гомеомерии неуничтожимы и бесконечно малы. Во всех телах присутствуют вещества всех видов, а наше восприятие зависит от того, что именно преобладает. Так, скажем, в мясе есть гомеомерии огня, кости, воды, дерева и всего остального, но гомеомерий мяса больше. Когда мы едим мясо у нас растут кости — ведь в мясе они содержаться. Снег белый, но в нем есть немного и сажи, поэтому снег и немного черный. Единственная вещь, которая присутствует не во всем — это ум, нус. Он часть только живых существ. Ум, кстати, приводит в первоначальное движение материю. Нус везде одинаков. В корове он столь же хорош, как и в человеке, но у коровы нет рук, поэтому нус не обеспечивает ее теми же результатам, что и человека. В целом Анаксагор придумывал всему механическое объяснение. Насколько известно он был атеистом.

Гераклит

Мы поговорили о тех, кто считал, что все состоит из воды и воздуха. Неужели не было никого, кто считал, что все состоит из огня? Да, такой философ был. Его звали Гераклит и, говорят, он был очень мрачным человеком. На картине «Афинская школа» он сидит, мрачно подперев себе голову рукой. Гераклит оставил людей и жил в пустынной местности, а перед смертью обмазался навозом. А может он так лечился от водянки. Про всех своих предшественников он отзывался с сарказмом и критикой. Похвалил он только Тевтама, возможно из-за того, что Тевтам считал, что «многие плохи». Гераклит считается крайне великим потому, что он придумал диалектику, которую потом развил Гегель, а использовал Маркс. Все течет, все меняется — говорил Гераклит, единство рождается из противоположностей, а в одну реку нельзя войти дважды, война царь всего и всему отец. Все в мире состоит из вечно меняющегося огня способного переходить в разные состояния. «На Огонь обменивается все, и Огонь – на все, как на золото – товары и на товары – золото». Гейзенберг заметил, что если заменить в сочинениях Гераклита слово огонь на слово энергия, то получится (почти) современная физика. Управляет вселенной закон — логос. Если вам кажется нелепым идеализмом, будто закон природы может существовать отдельно от материи, тогда вам к книжке Виленкина «Мир многих миров».

Парменид

Если Гераклит считал, что в мире все меняется, то нашелся тот, кто считал, что ничего не меняется. Вообще ничего. Его звали Парменид. Он говорил, что бытие вечно, неизменно, бесконечно, едино, материально и имеет форму шара, а пустоты не существует. Я не перечисляю доводы в пользу этого, они не слишком интересны с точки зрения физики. Парменид очень важный и глубокий философ, но сюда я поместил его из-за того, что его идея напоминает статичный мир общей теории относительности, где пространство и время — это единое четырехмерное многообразие. Так же как сейчас с трудом уживаются квантовая механика и ОТО, так, когда-то и философия Парменида доставила большие хлопоты другим философам. К тому же он очень остро поднял вопрос времени и, мне кажется, новые интересные мысли про время появятся еще не скоро после него.

Демокрит

Еще один человек высказал идеи противоположные взглядам Гераклита — Демокрит. Он был атомистом и диалектически дополнял Гераклита. В будущем их часто изображали парно: смеющийся Демокрит и плачущий Гераклит. Итак, все состоит из неразрушимых атомов, которых имеется бесконечно много и которые подразделяются на бесконечное число разных видов. Также имеется пространство, в котором они существуют. Пространство прерывно и образовано (условными) «элементами пространства». Естественно и время также состоит из неделимых кусочков. Между любыми двумя атомами всегда есть расстояние, ведь если бы при соприкосновении двух атомов между ними не было расстояния, то это был бы уже один атом. Но один атом нельзя разделить, а значит и два соединиться не могут.

Атомы очень маленькие и недоступны глазу, но их действие, можно увидеть, например, когда вы смотрите на движения пылинок. А ведь именно с помощью броуновского движения Эйнштейн позже подтвердил существование атомов!

Атомы всегда движутся. Как именно не совсем ясно. Эпикур и поэт Лукреций, написавший поэму «О природе вещей», предполагали, что они изначально движутся «вниз» и тут более тяжелые догоняет более легкие и в результате столкновений сбивают их с пути. Ну а дальше пошло поехало. Демокрит, однако, считал, что в пустоте нет верха и низа, и, видимо, что атомы движутся беспорядочно в разных направлениях, как в современной кинетической теории газа.

Взаимодействуют атомы механически, например, цепляются друг за друга. Боги состоят из крючковатых атомов, поэтому они живут дольше, чем люди и менее уязвимы. Душа состоит из гладких, скользких, подвижных атомов, которые приводят в движение наше тело. В мире Демокрита все механистично и рационально. Нет ни духа, ни ума, ни логоса. Боги — обычные материальные существа. Никаких действий на расстоянии нет (тут должен коварно усмехнуться кто-нибудь из квантовых механиков) — все воздействия проявляются благодаря частицам переносчикам. Любовь возникает благодаря истечениям атомов из тела, которые воздействуют на органы чувств. Также и ненависть.

Существует бесконечное число миров, похожих и непохожих на наш, причем одни разрушаются, а другие возникают. Кстати, существуют и точные копии нашего мира. И как тут не вспомнить Эверетта или другие многомировые концепции! Земля, увы, имеет форму диска, полого внутри, раньше была очень влажной, а потом высохла. Если вы подумаете, что никто из греков не знал правильной формы Земли, то ошибетесь, пифагорейцы знали, что Земля имеет форму шара и достаточно точно вычислили ее размер. Они же считали, что все есть число и точно так же думает физик Макс Тегмарк.

Платон

Платон (на картинке он справа от Сократа, думаю, где Сократ вы догадаетесь ) многое унаследовал от пифагорейцев. Он придумал идеальный мир чистых идей. В этом мире существует математика и вообще все общие идеи. Это отдаленно похоже на «математическую вселенную» Макса Тегмарка, только у того ничего кроме идеального мира и не существует. Кроме того, это похоже на теорию голографической вселенной. В ней вселенная просто записанная на своих стенках голограмма, а у Платона это просто «голограмма» идеального мира. Но больше всего, это похоже на идею Роджера Пенроуза, который считает, что существует мир (математических) идей, влияющий на наш через особые законы физики.

Платон не был атомистом, но считал, что все состоит из атомов математической природы. Точнее, сами атомы — куб (земля), тетраэдр (огонь), икосаэдр (вода) и октаэдр (воздух) состояли из треугольников, а те из точек и линий. А сама вселенная имеет форму додекаэдра. Совершенно невероятно, что после одного из анализов данных WMAP как раз такую версию предложили. Впрочем, вероятно, она не подтвердилась.

Автор: Sychuan

Источник

На X форуме «Ученые против мифов» меня спросили, какое место в научном процессе занимает философия. Я ответил, что практически никогда не встречал отсылок к каким-либо философам в моей специализации – биоинформатике, математической и эволюционной биологии и смежных областях.

Редкое исключение – отсылки к Попперу и его критерию фальсифицируемости. Но они всплывают, когда речь идет о чем-то очень маргинальном – например, если ставится под сомнение сама легитимность какой-то гипотезы. Тогда же могут вспомнить про бритву Оккама.

Единственное, что связано с философией и упоминается регулярно – это этика. Если эксперимент проводится на людях, его авторы обязаны получить согласие участников. Кроме того, необходимо учитывать, на ком и при каких условиях можно ставить опыты. Также сейчас борются с чрезмерным использованием животных для бессмысленных и ненадежных экспериментов.

На всемирной конференции по добросовестности в науке я встретил философов, которые обсуждали вопросы все той же научной этики: проблемы авторства, плагиата, фальсификаций и отношения к ним.

Но за пределом этих тем, как мне кажется, особую роль в науке философия не играет. В России изучение философии входит в кандидатский минимум. Я тоже его сдавал. А вот, например, в США, где как раз наука развивается наиболее активно, обязательного изучения философии нет, хотя при этом все ученые, защитившие диссертацию, становятся PhD – докторами философии. Но это дань традиции, и к философии эти люди отношения, как правило, не имеют.

От Аристотеля до современных стримеров

Философия очень многообразна. И, на мой взгляд, споры часто происходят из-за того, что у нас нет договоренности о терминах. Ниже я напишу, что может «скрываться» под словом «философия».

1. Часто под философией на самом деле подразумевают историческую науку – историю философии, задача которой – установить и корректно изложить взгляды различных мыслителей, не вдаваясь в правильность их рассуждений. Например, движение, согласно Аристотелю, прекращалось, когда на тело переставала действовать сила. Из этого некоторые философы и теологи выводили идею божественного «перводвигателя», без которого движения бы не было. Но позже в своем первом законе Ньютон показал, что при отсутствии внешних сил тело будет сохранять скорость и направление движения. И хотя Аристотель был не прав в этом и многих других вопросах (вроде рассуждений о пяти элементах), его взгляды повлияли на развитие человеческой культуры.

2. Философией могут называть протонауку, а философами – первых ученых. Например, закон Архимеда, теорема Пифагора и Декартова система координат актуальны по сей день. Как и вывод уже упомянутого Аристотеля о том, что Земля не плоская. Сегодня у ученых масса узких специализаций, но в древности знаний о мире было мало, и для всех мыслителей прошлого мы используем обобщенный термин – философы. Некоторые их открытия по праву можно считать научными. «Философы» добывали в том числе и объективные знания о мире с проверяемыми следствиями.

3. Философами называли себя некоторые писатели, в том числе очень хорошие. Например, мой любимый фантаст Станислав Лем.

4. Иногда философией называют нестрогие рассуждения ученых на переднем крае своей науки. Например, рассуждения физиков о множественных вселенных и других измерениях, существование которых не доказано и пока еще плохо проверяемо. Предположения специалистов по информационным технологиям, которые обсуждают сингулярность или саму возможность создания искусственного интеллекта, не уступающего человеческому в многозадачности. Взгляды о возможности победы над старением биологов, которые взвешивают накопившийся эмпирический материал.

5. Иногда философией называют любое мировоззрение. Есть философия йоги, буддизма, марксизма-ленинизма, даже астрологии и религии. Каждый человек может быть носителем какой-то философии. Люди могут вести философские беседы на кухне. А в интернете появились так называемые донат-философы – стримеры, изображающие из себя интеллектуалов и просящие денежку за глубокомысленные рассуждения обо всем на свете. Иными словами, философией иногда называют практически все, что угодно.

6. С обособлением отдельных наук, таких как физика, химия, биология, социология, психология, лингвистика, обособилась и область, которую я буду называть «академической философией». Это то, чем занимаются «чистые философы», часто далекие от наук естественных, публикующиеся в специализированных философских журналах и претендующие на изучение неких общих законов мышления или природы.

«Меня злят не сaми философы, a их высокомерие»

К философии в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 вопросов, как правило, не возникает. Пункт 5 слишком размытый и мало на что претендующий. А вот последний пункт, как мне кажется, и вызывает больше всего вопросов у некоторых членов научного сообщества. Особенно если посмотреть на критику философии со стороны нобелевских лауреатов Ричарда Фейнмана и Стивена Вайнберга. Или прочитать «Интеллектуальные уловки» физиков Сокала и Брикмона.

В частности, в своей книге «Мечты об окончательной теории» Стивен Вайнберг посвятил этой теме целую главу – «Против философии».

Приведу короткий фрагмент:

«Конечно, у каждого физика есть какая-то рабочая философия. Для большинства из нас – это грубый, прямолинейный реализм, т.е. убежденность в объективной реальности понятий, используемых в наших научных теориях. Однако эта убежденность достигается в процессе научных исследований, а не в результате изучения философских трудов.

Все сказанное совсем не означает отрицания ценности философии, основная часть которой не имеет никакого отношения к науке. Более того, я не собираюсь отрицать и ценность философии науки, которая в лучших своих образцах представляется мне приятным комментарием к истории научных открытий. Но не следует ожидать, что философия науки может дать в руки современных ученых какое-то полезное руководство о том, как надо работать или что желательно было бы обнаружить».

А вот что пишет Ричард Фейнман в книге «Радость познания»:

«Меня злят не сaми философы, a их высокомерие. Если бы они умели посмеяться нaд собой! Если бы они просто скaзaли: «Я думaю, что это должно быть тaк, но фон Лейпциг считaет, что это должно быть не тaк, и это тоже хорошaя гипотезa». Если бы они объяснили, что это всего лишь догaдкa… Но лишь немногие признaются в этом – вместо нaучного исследовaния они хвaтaются зa возможность, что нет никaкой первичной фундaментaльной чaстицы, и нaстaивaют, чтобы вы остaновили рaботу и взвесили еще рaз все «зa» и «против». «Вы недостaточно глубоко все продумaли, дaвaйте я дaм вaм определение нaшего мирa». Ну уж нет – я продолжу исследовaния без всякого определения!»

Мне видится, что академическая философия очень разнообразна, чтобы какое-то высказывание могло корректно всю ее охарактеризовать. Но у отдельных ее направлений я встречал несколько проблем. Перечислю некоторые из них:

1. Отсутствие критериев, позволяющих проверить, прав философ или нет, в сочетании с претензией на научность его высказываний.

Напомню, что, по определению, «наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования». Примером наиболее проблемной области по этому признаку является метафизика, которую критиковал философ Рудольф Карнап в статье «Преодоление метафизики логическим анализом языка». Карнап утверждает (и я с ним согласен), что метафизические слова не имеют значения. Если же им значение придать, то они сразу попадают под юрисдикцию естественных наук.

2. Рассуждения о науке, основанные на ошибочных представлениях о науке.

Типичный пример – философ Пол Фейерабенд. Я подробно разбирал его работу «Против метода» в статье «Пол Фейерабенд и Методы Иррационального Мышления». Приведу лишь один пример, как этот известный критик науки не понимает, что именно критикует.

Фейерабенд пишет: «В западной медицине обнаружился большой пробел, который, по-видимому, нельзя возместить обычным научным подходом. В медицине лекарственных трав этот подход состоит из двух этапов: сначала травяной состав разлагается на химические компоненты, а затем определяется специфический эффект каждого компонента. На этой основе объясняется общий эффект воздействия травяного состава на отдельный орган. Однако при этом упускается из виду, что травяной состав как целое изменяет состояние всего организма и именно это новое состояние всего организма, а не отдельная часть травяного состава исцеляет больной орган».

Понятно, что во времена Фейерабенда многих исследований, о которых мы знаем сегодня, еще не провели. Но рандомизированное слепое тестирование было придумано задолго до рождения философа – в далеком 1835 году. Именно этот метод стал наиболее надежным критерием, позволяющим отличить работающую методику в медицине от неработающей. Нормальные врачи не выводят эффективность лекарств из каких-то эфемерных рассуждений об органах или теле. В идеале они выписывают тот препарат, который лучше всего зарекомендовал себя в исследованиях и давал наибольшую долю выздоровевших пациентов. Дихотомия между воздействием на органы или человека в целом – фикция, бессмыслица, демонстрирующая, что наш философ не знает ни медицины, ни методов проведения медицинских исследований, и рассуждает в терминах, устаревших более чем на сотню лет.

К слову, в качестве примера проблемы в науке Фейерабенд приводит и следующее:

«… существуют явления и средства диагностики, которых современная медицина не может воспроизвести и для которых у нее нет объяснения».

Здесь по сноске, в качестве ранее недооцененного метода диагностики, Фейерабенд приводит определение одного из двенадцати типов пульса по Аюрведе. Серьезно? Как мы теперь знаем, это просто не работает, там нечего объяснять. Но некоторые другие философы, не знакомые с научными методами в медицине, нередко цитируют Фейерабенда в контексте «он доказал, что научный метод ничем не лучше альтернативных методов познания».

3. Псевдоглубокомысленная ерунда: использование наукообразных терминов без понимания их значений.

Тут уместней всего вспомнить Сокала и Брикмона. Приведу, опять-таки, лишь один яркий пример, который они обсуждают в книге.

Цитата из Лакана: «Этот вид тора в самом деле присутствует на определенном участке реальности. Он существует на самом деле, и он является точной структурой невротика. Это не аналогия, это даже не абстракция, поскольку абстракция — это определенное преуменьшение реальности, а я считаю, что в данном случае это сама реальность». (Лакан 1970, с. 195-196)

Вид тора является точной структурой невротика? Что это, если не бессмысленный набор слов?

Популярность таких псевдоглубокомысленных рассуждений сегодня объяснена психологами. В статье «О восприятии и распознавании псевдоглубокомысленной ерунды» психолог Гордон Пенникок и коллеги показывают, что даже случайно сгенерированные фразы из наукообразных слов могут производить на людей впечатление, будто это осмысленные предложения.

Это может объяснять успех и некоторых философов, которые славились нагромождением бессмысленных текстов. Например, успех Гегеля, которого Шопенгауэр окрестил «Великим Бумагомарателем».

Он также написал: «В целом гегелевская философия состоит на три четверти из чистой бессмыслицы, а на одну четверть из продажных идей. Нет лучшего средства для мистификации людей, как выложить перед ними нечто такое, что невозможно понять.

Тогда они, особенно немцы, по природе своей доверчивые, тотчас же начинают думать, что все дело в их интеллекте, которому они вообще не очень-то доверяют; чтобы спасти свою репутацию, они скрывают свое непонимание, а лучшим средством для этого служит похвала непонятной мудрости, авторитет которой от этого все больше растет. И требуется огромная смелость и доверие к самому себе, к своему рассудку, чтобы назвать все это бессмысленным шарлатанством».

Прямо как в сказке о новом платье короля. Поппер был чуть более сдержан, но его выводы не отличались:

«Возникает вопрос, обманывал ли Гегель сам себя, загипнотизированный своим собственным возвышенным жаргоном, или он нагло пытался обмануть и запутать других. Я склоняюсь ко второму предположению, особенно если вспомнить, что Гегель писал в одном из своих писем. В этом письме, написанном за несколько лет до публикации его «Философии природы», Гегель говорит о другой «Философии природы», написанной его бывшим другом Ф. Шеллингом: «Я слишком много занимался… математикой… дифференциальным исчислением… химией, — похваляется Гегель в этом письме (что, конечно, не что иное, как блеф), — чтобы увлечься натурфилософскими бреднями, философией без знаний… когда всякое пустое наитие, даже абсурдное, считается мыслью». Это очень точная характеристика метода Шеллинга, то есть дерзкого способа надувательства, который сам Гегель скопировал или, скорее, усовершенствовал, как только понял, что этот метод приносит немедленный успех, как только он достигает своей аудитории».

К слову, можно заметить, что в социальных сетях современные генераторы псевдоглубокомысленной ерунды, предлагающие всевозможные биорезонансные и квантовые лекарства, составление «бодиграфов» или просветление, основанное на «восточной мудрости» и «духовной философии», нередко обладают большей известностью и влиянием, чем нормальные специалисты. Но, конечно, проблема всегда в том, что критики всех трудов великих гуру не читали или просто не поняли в силу скудности своего ума.

4. Отсутствие явного разделения внутри философского сообщества на «хорошую» и «плохую» философию.

Например, в биологии мы знаем, что бывают ошибочные теории, опровергнутые эмпирически, и даже откровенная ерунда. Миф о телегонии относится к первой категории. Волновая генетика Петра Гаряева или гипотеза о происхождении мужчин от амазонок-гермафродитов – ко второй. И научное сообщество едино по этим вопросам. Едва ли вы найдете в приличном научном журнале рассуждения о том, что ДНК – это голограмма. Или столетние споры на этот счет.

А много ли примеров философий, об ошибочности которых сложился консенсус? Даже Гегель и Фейерабенд находят по сей день огромное количество защитников именно среди академических философов, считающих их идеи актуальными и осмысленными (речь не про их роль в истории философии). Редкая критика обычно просто игнорируется сторонниками отдельных философских школ, для которых философия стала чем-то вроде религии, а любимый философ — пророком, которого нельзя критиковать. И это явно характеризует проблему дисциплины в ее нынешнем виде.

Я не отрицаю существование интересных и умных философов (например, Деннет из современных, Рассел из недавних) и исторический вклад философии в науку (в значении 2, а не 6). Но сегодня слово «философ» не так часто обозначает интересного мыслителя и талантливого автора, как хотелось бы. И слишком часто просто болтуна или графомана.

Античная философия и ее роль в современном обществе

В конце VI века до нашей эры наступило бедственное положение в греческой рабовладельческой демократии. Кризис, случившийся из-за неразрешенных проблем, бед, политических военных конфликтов, неустойчивой политики, только усилился после смерти Александра Македонского. Он нашел отражение в духовенстве и отразился на философской концепции в целом.

Идеология античной философии и стадии ее становления

Античная философская концепция греческой эпохи началась в тот период, когда власть Александра Македонского завершилась. Многие представители не сразу перешли от традиционной древнегреческой классики изучения научных вопросов к этическим.

По сути, снижение интереса ко многим стандартным, философским, острым вопросам началось с появлением разных прикладных наук и активной изобретательской деятельностью. Многим философам, живущим в эпоху эллинизма, а также в последующие периоды, выдалось детально исследовать этику, и именно это обстоятельство позволило им оценить философскую концепцию своего времени и сделать существенный вклад в ее становление.

Особенности античной философии

Интерес к античной философии показал, что философия – это осознанная деятельность человека на определенной стадии развития, когда формируется культурное общество. Разные аспекты и масштабы философского поиска определили последующее формирование и развитие цивилизованного общества, что объясняется, в первую очередь, различными особенностями.

С одной стороны, появление идеологии о значении мира, взаимосвязи природы и постижения, имела немаловажное значение для развития культуры и человеческого общества в целом. Возникла необходимость познать действительность, которая окружала цивилизацию человечества. В ней проживали люди для определения целей и смысла своего существования и бытия, а также для поиска приемлемых форм общественных отношений и связи с окружающей действительностью. Само бытие людей и их поведение ставило перед философами много вопросов, а ответы на них предопределяли значение человеческой жизни, бытия и его последующее формирование.

С другой стороны, философская концепция заключалась в важной сфере умственной деятельности цивилизации. Познавать ее было престижно, и многие одаренные и творческие люди становились философами, что содействовало увеличению в философской науке самых талантливых умов той эпохи. В этот период времени философы были свободны в отношении своих философских мыслей и убеждений.

Отличительной чертой античной философии была и отсутствующая политическая, социальная и религиозная направленность мировоззрения. Эта направленность подавляла бы взгляды философов античного времени. Как правило, в античную эпоху религия выражалась как язычество, многобожие, ибо существовал политеизм.

Таким образом, перечисленные вышн особенности способствовали развитию античной философии, что в итоге существенно повлияло на формирование всех областей деятельности.

Понятие о кинизме

Основоположником кинизма считают Антисфена (444/435-370/360 гг. до н. э.). Именно он образовал школу в гимназии Киносарга (в переводе с греческого – «резвые собаки»). Отсюда и пошло название философской школы – киники.

Антисфер был учеником Сократа, поэтому продолжил его дело, излагая философию мудреца. Он стремился к принципу «автаркии» – к самообладанию и самодостаточности. Его этика требовала периодического усилия человека над собой, усмирение стремления к вечным наслаждениям. Постоянно озвучивая собственные философские убеждения на этическую тематику, философ пришел к заключению о важности разрыва человека с образом общественной жизни.

Еще один философ – Диоген Синопский (ок. 400-325 гг. до н. э.) тоже занимался кинизмом. Его взгляды были сосредоточены на поиске настоящего предопределения человека. Под предназначением он подразумевал отрешение от предубеждения, капризов, общественных предрассудков и стереотипов. С позиции взглядов Диогена Синопского, человек часто имеет то, что ему нужно, для существования и бытия. Но свободен человек лишь тогда, когда освобожден от различных потребностей.

По мнению философа, практически все науки, включая физику, астрономию, математику, философию, являются ненужными для человека, для его поиска своего настоящего предназначения. С точки зрения киника Диогена, важным является аскеза, ведущая к добродетели, то есть необходимо тренировать душу и тело, которые способны противодействовать неблагоприятным периодам жизни. К идеалам кинической жизни и образа жизни являются принципы самодостаточности, безучастия и равнодушия.

Однако другой философ этого направления, Кратет (III век до н. э.), считал, что человек обязан быть вне политики. По его мнению, для киника не существует настоящей отчизны. Из этого отметим, что, несмотря на значительные различия своих школ, киники и киренаики были схожи только в тотальном космополитизме. По причине того, что подобные взгляды кинизма приводили человека к животному состоянию, школа этого направления быстро прекратила свое существование, так как кинизм во всем отвергал важность существования наук, в частности, и философскую концепцию.

Понятие об эпикуреизме

Основоположником философского направления эпикуреизма называют Эпикура (341-270 г. до н. э.).

Эпикуреизм можно охарактеризовать следующими философскими мыслями:

- действительность поддается пониманию человеческим разумом;

- счастливые моменты заключаются в избавлении от мучения и тревожности;

- для счастья человеку ничто не нужно, нужен только он сам;

- человек – самодостаточная личность, поэтому государство, роскошь и Боги для него являются лишними.

Эпикуром было провозглашено равноправие всего человечества. По его мнению, все люди – рабы. Будь это варвары либо греки, все они равны между собой. В подтверждении своего убеждения школа Эпикура распахнула двери всем желающим к исследованию и получению необходимых знаний. Однако доступ был запрещен безродному люду, рабам и женщинам.

Философская школа Эпикура разделила свое просвещение на насколько направлений – логику, физику и этику:

- логика исследует каноны, в соответствии с которыми человек способен изучить окружающую действительность;

- физика исследует бытие;

- этика выявляет таинственность счастья и стремлений в жизни человечества.

По мнению Эпикура, ощущения человека никогда не подведут. Все они являются объективными и настоящими, поскольку благодаря ощущениям человек познает окружающий мир. Философ утверждал, что все ощущения являются пассивными приемниками объективных образов вещей.

По мнению Эпикура, физика является базой этики. Базу физики философ представлял в следующем понимании: действительность является вечной, поскольку ничего не может возродиться из ничего. Вся действительность образуется из нескольких элементов: тел и пустоты. Действительность является бесконечной в пространстве и количестве тел, ее составляющих элементов; тела бывают элементарными и сложными.

Этика Эпикура подразумевает этику гедонизма. С позиции философа, удовольствие определяется как спокойствие, или предельное пространство счастья. Настоящее наслаждение заключается в отсутствии телесных терзаний, в невозмутимости человеческой души. Если детально разбирать взгляды философа, то счастливые моменты в жизни состоят не в физическом наслаждении, а только в рассуждениях об умеренности наслаждений.

Эпикуром были выделены следующие виды наслаждения:

- Естественные и особенные;

- Естественные, но не самые важные;

- Удовольствия не естественные и не важные.

Причем он утверждает, что к самым достижимым относятся наслаждения естественные и особо важные.

Что касается политической жизни, философ утверждает, что она является преимущественно неестественной, поскольку приводит к бесконечным беспокойствам, создает препятствия для достижения человеком собственного счастья. Поэтому можно отметить, что Эпикур является одним из тех представителей кинизма, который придерживается античного космополитизма.

Понятие о стоицизме

Основоположником философской концепции стоицизма считают Зенона Китионского (332-262 до н. э.). Он зачитывал научные публикации в расписной стое – длинной галерее-портике с рядом колонн и со стеной по одной из длинных сторон, на которой были расположены картины.

Выделяются несколько периодов философского мировоззрения стоицизма:

- эпоха становления античного философского стоицизма – Зенон, Клеанф, Хрисипп (конец IV в. – III в. до н. э.);

- эпоха «средней Стои» – Панэций, Посидоний (II – I вв. до н. э.);

- эпоха римского стоицизма, существующая до развала античной философии.

Зенон Китионский разделил единое знание на несколько разделов: логику, физику и этику. Он сравнивал логику с оградой сада, физику – с кустарниками и деревьями, растущими внутри, а этику называл самой целью создания сада. Цель стоицизма заключается в отработке критериев истины. Ощущения Зенон определил как основу человеческого познания.

Физика стоицизма – это форма пантеистического материализма. Ее базой определяется соответствующее обоснование бытия – оно способно привести к активной деятельности либо мучению. Это только тело, а значит, «бытие и тело являются одним и тем же».

Философы в научных трудах определяют несколько особенностей бытия:

- пассивный – материя;

- активный – божественный разум, логос.

На основании стоицизма, в действительности все появляется из активного принципа бытия, то есть логоса, но его невозможно отделить от материи. Если не существует материи без формы, то логос – это все, с большим количеством существующих вещей. Физика стоицизма взаимосвязана с финализмом, состоящим в определении, что преобладающее выполнено наилучшим вариантом. Причем стоики утверждали, что окружающая действительность весьма скоро будет очищена, а потом вновь возрождена. Итог: все повторяется бесконечно.

Этика стоицизма наиболее интересна для философского мировоззрения. Философы разных направлений считают, что цель бытия заключается, преимущественно, в достижении счастья. Для философов-стоиков счастье заключается в подчинении природе.

Стоики выстраивают свои доводы о важности безучастного равнодушия человека к ситуациям, произошедшим в цивилизации. Счастливые моменты в жизни не зависят от ситуаций, как утверждали многие философы, а значит, человечество захвачено не только одними физическими мучениями, заболеваниями, потрясениями. Но и в этой ситуации люди способны обрести счастье. По мнению стоиков, многие люди не ориентированы на моральное поведение.

Философы выставляли свои предложения о понятии долга как достижимого для осознания и реализации многих людей. Так как все люди могут достигнуть добродетели (философы отвергали разделение по сословным особенностям), они объявили свободу не социальным, а интеллектуальным определением. Как считали стоики, свободным является только мудрый человек, а рабом – невежественный человек, поскольку он заблуждается из-за многих жизненных обстоятельств.

Самая главная зависимость – страсть, желание обладать другим человеком. По мнению стоиков, такой индивид наделен слабым разумом, поскольку мудрый человек может удерживать свои эмоции, не воплощая их в жизнь, а слабый – нет. Это положение считается доказательством апатии.

Понятие о скептицизме

Скептицизм (в переводе с греческого слова «скептикос» – «исследующий») – это философская концепция, где основным принципом мышления является сомнение в надежности философской истины.

Философское направление определил Пиррон (360-270 гг. до н. э.). В основу понятия скептицизма вошло утверждение о том, что счастье возможно без истины и каких-либо ценностей, которые всего только отражают мирскую суету.

Это мировоззрение является уже не греческим, а восточным, поскольку с идеологией мирской суеты философ познакомился на Востоке, будучи участником походов Александра Македонского. Направление скептицизма создавалось как альтернатива классическому образу жизни греков среди разрушающихся традиций и жизненных ценностей.

По мнению Пиррона, для достижения счастья любой человек обязан найти ответ на несколько важных вопросов:

- Каковы вещи по природе?

- Какое должно быть человеческое отношение к ним?

- Какие они будут и как надо к ним относиться?

Философ ответил на подобные вопросы именно так:

- Все вещи являются одинаковыми и равноценными, неразделимыми и даже непостоянными. По этой причине невозможно отделить истину ото лжи.

- Важно не склоняться к какому-либо определенному мнению и воздерживаться от суждений о вещах. Это понятие было заимствовано скептиками у стоиков, так как они тоже так считали, что важно воздерживаться от мышлений.

- Счастье возможно получить при условии наличия апатии и непоколебимости. По мнению Пиррона, цель человека заключается не в абсолютном небытии человека, а в осознании божества природы, которая лишена объективной цены вещей.

Понятие о неоплатонизме

К самому последнему философскому направлению греческой античности относится неоплатонизм. К образованию этого направления причастен философ Плотин (205-270 гг. до н. э.).

Многие исследователи утверждают, что развитие неоплатонизма произошло в 244 году до н. э., когда в Риме открылась школа Плотина. В школе философ читал лекции, созданные на основе учений Аммония. Затем он записал свои труды, назвав их «Эннеада». Совместно с трудами Платона и Аристотеля, сочинение Плотина стало классикой античной греческой философской концепцией.

В школе Плотина не преследовались различные стремления просвещать ученых, а была совсем иная цель – передать суету окружения мира, научить понимать божественное. У философа была одна мечта – создать свой город под названием Платонополис, в котором будут жить философы. К сожалению, его мечта осталась неосуществимой.

Плотин считал, что на земле все остается таковым лишь по причине единства. Другими словами, если лишить все существование, то нужно избавиться от всего единого. По мнению философа, есть высшая сущность, которая и определяется понятием безграничного единого. И для этого Единого невозможно найти определенную характеристику, поскольку все характерности являются конечными.

Для Плотина Единое – не жизнь, не бытие, и даже ни мысль. Единое – это самопродуцирующаяся активность, в которой существуют и воля и бытие. Единое не создает вещи. Они образуются из него словно свет, который исходит от огня. Поэтому Единое всегда будет одинаковым.

У Единого достаточно часто преобладают несколько видом активной деятельности:

- активность, которая исходит от Единого, поэтому она и оказывается началом всего;

- активность создания самого себя.

В философских убеждениях Плотина Единое является первой характерной чертой бытия, а уже затем берет свое духовное наивысшее начало, в которое вошел платоновский мир идей. Третьим убеждением для Плотина стала Душа человека, происходящая из Духа. По его мнению, Душа – это не всего лишь чистое мышление, а в целом обеспечение всего живого жизненной силою. Благодаря Душе человек живет, поскольку она и есть начало всего важного для него. С точки философской мысли Плотина, Душа понимается как чистая и как креативная сила.

Существенные изменения в определении своих задач философской концепции нашли свое отражение в нескольких направлениях:

- Кинизме;

- Скептизизме;

- Эпикуреизме;

- Стоицизме;

- Неоплатонизме.

Эти направления философских взглядов исследуются в разных научных трудах ученых и философов. Все они являются убеждениями философов античной эпохи, затрагивающих человека и отношение к действительности, отношение к себе и природе.

В последнем номере «Известий Национальной академии наук» (Proceedings of the National Academy of Sciences) — ведущего американского журнала для публикации оригинальных научных исследований в различных областях, главным образом в биологии и медицине, а также по физике и социальным наукам, являющегося официальным органом Национальной академии наук США, опубликована интереснейшая статья для думающих людей. Я с удовольствием её прочитал сам и перевёл для вас.

Люси Лаплан, Паоло Мантовани, Ральф Адольфс, Хасок Чанг, Альберто Мантовани, Маргарет Макфалл-Нгай, Карло Ровелли, Эллиотт Собер и Томас Прадеу

Знание исторического и философского фона дает такую независимость от предрассудков его поколения, от которых страдает большинство ученых. Эта независимость, созданная философским пониманием, является, на мой взгляд, знаком различия между простым ремесленником или специалистом и настоящим искателем истины.

Альберт Эйнштейн, Письмо Роберту Торнтону, 1944 г.

Несмотря на тесные исторические связи между наукой и философией, современные ученые часто воспринимают философию как совершенно отличную от науки и даже противоречащую ей. Мы же утверждаем, что, наоборот, философия может иметь важное и продуктивное влияние на науку.

Мы проиллюстрируем нашу точку зрения тремя примерами, взятыми из различных областей современных наук о жизни. Каждый из них связан с передовыми научными исследованиями, и каждый из них был признан практикующими исследователями как полезный вклад в науку. Эти и другие примеры показывают, что вклад философии может принимать как минимум четыре формы: разъяснение научных концепций, критическая оценка научных предположений или методов, формулирование новых концепций и теорий и развитие диалога между различными науками, а также между наукой и обществом.

Концептуальное прояснение и стволовые клетки

Во-первых, философия предлагает концептуальное прояснение. Концептуальные прояснения не только повышают точность и полезность научных терминов, но также приводят к новым экспериментальным исследованиям, поскольку выбор данной концептуальной основы сильно ограничивает способ проведения экспериментов.

Определение стволовых клеток является ярким примером. Философия имеет давнюю традицию исследования свойств, и инструменты, используемые в этой традиции, недавно были применены для описания «стволовости» — свойства, которое определяет стволовые клетки. Один из нас показал, что четыре различных вида свойств существуют под видом стволовости в современных научных знаниях (1). В зависимости от типа ткани, стволовость может быть категориальным свойством (внутреннее свойство стволовой клетки, независимо от ее среды), диспозиционным свойством (внутреннее свойство стволовой клетки, которое контролируется микросредой), реляционным свойством (внешнее свойство, которое может быть присуще не стволовым клеткам микросредой), или системное свойство (свойство, которое поддерживается и контролируется на уровне всей популяции клеток).

Исследователь биологии стволовых клеток и рака Ханс Клеверс отмечает, что этот философский анализ выделяет важные семантические и концептуальные проблемы в онкологии и биологии стволовых клеток; он также предполагает, что этот анализ легко применим к экспериментам (2). В самом деле, помимо концептуального пояснения, эта философская работа имеет практическое применение, что иллюстрирует пример раковых стволовых клеток в онкологии.

Исследования, направленные на разработку лекарств, нацеленных либо на раковые стволовые клетки, либо на их микросреду, фактически основаны на различных видах стволовости и, таким образом, могут иметь различные показатели успеха в зависимости от типа рака (1). Более того, они могут не охватывать все типы рака, потому что современные терапевтические стратегии не учитывают системное определение стебля. Таким образом, определение вида стебля, обнаруженного в каждой ткани, и рака полезно для направления разработки и выбора противоопухолевой терапии. На практике эта структура привела к исследованию методов лечения рака, которые сочетают в себе целенаправленное воздействие на свойства внутренних стволовых клеток, их микроокружение и иммунные контрольные точки, чтобы охватить все возможные виды стволовости (3).

Кроме того, эта философская основа недавно была применена к другой области — изучению органоидов. В системном обзоре экспериментальных данных об органоидах из различных источников Picollet-D’hahan et al. ( 4 ) характеризуется способностью образовывать органоиды как свойство диспозиции. Затем они могут утверждать, что для повышения эффективности и воспроизводимости продукции органоидов, являющейся основной актуальной проблемой в данной области, исследователям необходимо лучше понять внутреннюю часть свойства диспозиции, на которую влияет микросреда. Чтобы отличить внутренние особенности клеток, которые имеют такое расположение, эта группа в настоящее время разрабатывает высокопроизводительные функциональные геномные методы, позволяющие исследовать роль практически каждого человеческого гена в образовании органоидов.

Иммуногенность и микробиом

В дополнение к своей роли в концептуальном прояснении, философия может внести свой вклад в критику научных предположений — и даже может способствовать формулированию новых, проверяемых и прогнозирующих теорий, которые помогают проложить новые пути для эмпирических исследований.

Например, философская критика структуры иммунного я-не-я (5) привела к двум значительным научным вкладам. Во-первых, она послужила основой для разработки новой теоретической базы — теории разрыва иммунитета, которая дополняет предыдущие модели самости и опасности, указывая, что иммунная система реагирует на внезапные модификации антигенных мотивов (6). Эта теория проливает свет на многие важные иммунологические явления, включая аутоиммунное заболевание, иммунные реакции на опухоли и иммунологическую толерантность к хронически экспрессируемым лигандам. Теория разрыва была применена к множеству вопросов, помогая исследовать влияние химиотерапевтических агентов на иммуномодуляцию при раке и объясняя, как естественные клетки-киллеры постоянно изменяют свой фенотип и функционируют посредством своих взаимодействий со своими лигандами таким образом, который обеспечивает толерантность к организму. (само) составляющие (7). Теория также помогает объяснить последствия повторных прививок у людей с ослабленным иммунитетом (8) и предлагает динамические математические модели иммунной активации. В совокупности эти различные эмпирические оценки иллюстрируют, как философски вдохновленные предложения могут привести к новым экспериментам, открывая новые возможности для исследований.

Во-вторых, философская критика вместе с другими философскими подходами способствовала тому, что каждый организм, не будучи генетически однородным «я», является симбиотическим сообществом, в котором обитают и переносятся многочисленные чужеродные элементы (включая бактерии и вирусы), которые распознаёт, но не устраняет его иммунная система (9). Исследования в области симбиотической интеграции и иммунной толерантности имеют далеко идущие последствия для нашей концепции индивидуального организма, который все чаще рассматривается как сложная экосистема, основные функции которой, от развития до защиты, восстановления и познания, зависят от взаимодействия с микробами. (9).

Влияние на когнитивную науку

Изучение познания и когнитивной нейробиологии является яркой иллюстрацией глубокого и долгосрочного влияния философии на науку. Как и в случае с иммунологией, философы сформулировали влиятельные теории и эксперименты, помогли инициировать конкретные исследовательские программы и способствовали смене парадигм. Но масштаб влияния затмевает случай иммунологии. Философия сыграла свою роль в переходе в 1960-х годах от бихевиоризма к когнитивизму и вычислительной технике. Возможно, наиболее заметной была теория модульности сознания, предложенная философом Джерри Фодором (10). Его влияние на теории когнитивной архитектуры трудно переоценить. В знак уважения после кончины Фодора в 2017 году ведущий когнитивный психолог Джеймс Рассел выступил в журнале Британского психологического общества «Когнитивная психология развития BF (до Фодора) и AF (после Фодора)».

Модульность относится к идее, что психические явления возникают в результате действия множества отдельных процессов, а не одного недифференцированного. Воодушевленный доказательствами в экспериментальной психологии, лингвистикой Хомского и новыми вычислительными теориями в философии сознания, Фодор предположил, что человеческое познание структурировано в виде набора низкоуровневых, предметно-инкапсулированных специализированных модулей и более высокого уровня, общая доменная центральная система для абдуктивных рассуждений с информацией, текущей только вверх вертикально, а не вниз или горизонтально (то есть между модулями). Он также сформулировал строгие критерии модульности. На сегодняшний день предложение Фодора устанавливает условия для многих эмпирических исследований и теорий во многих областях когнитивной науки и нейробиологии (11, 12), включая когнитивное развитие, эволюционную психологию, искусственный интеллект и когнитивную антропологию. Хотя его теория была пересмотрена и подвергнута сомнению, исследователи продолжают использовать, настраивать и обсуждать его подход и базовый концептуальный инструментарий.

Философия и наука разделяют инструменты логики, концептуального анализа и строгой аргументации. Тем не менее, философы могут использовать эти инструменты со степенями тщательности, свободы и теоретической абстракции, которые практикующие исследователи часто не могут себе позволить в своей повседневной деятельности.

Задача ложной веры является еще одним ключевым примером воздействия философии на когнитивные науки. Философ Даниэль Деннет был первым, кто задумал основную логику этого эксперимента как пересмотр теста, используемого для оценки теории разума, способности приписывать психические состояния себе и другим (13). Задача проверяет способность приписывать другим убеждения, которые он считает ложными, ключевая идея состоит в том, что рассуждение о ложных убеждениях других, в отличие от истинных убеждений, требует представления о других людях как обладающих умственными представлениями, которые расходятся с его собственными и от таков мир на самом деле. Его первое эмпирическое применение было в 1983 году (14) в статье, озаглавленной «Верования о верованиях: представление и сдерживающая функция неправильных убеждений в понимании обмана маленькими детьми», что само по себе является прямой данью вкладу Деннетта.

Задача ложного убеждения представляет собой важный эксперимент в различных областях когнитивной науки и нейробиологии с широким применением и последствиями. Они включают тестирование на стадии когнитивного развития у детей, обсуждение архитектуры человеческого познания и его отдельных способностей, оценку теории умственных способностей у великих обезьян, разработку теорий аутизма как слепоты ума (согласно которому возникают трудности при прохождении задания ложного убеждения). связан с состоянием), и определение того, какие именно области мозга связаны со способностью рассуждать о содержимом разума другого человека (15).

Философия также помогла области когнитивной науки избавиться от проблемных или устаревших предположений, помогая стимулировать научные изменения. Понятия разума, интеллекта, сознания и эмоций используются повсеместно в разных областях, зачастую с разными значениями (16). Инженерный искусственный интеллект, построение психологических теорий переменных психического состояния и использование нейробиологических инструментов для исследования сознания и эмоций требуют концептуальных инструментов для самокритики и междисциплинарного диалога — именно те инструменты, которые может предоставить философия.

Философия и научные знания

Приведенные выше примеры далеко не единственные: в науках о жизни философские размышления сыграли важную роль в таких разнообразных вопросах, как эволюционный альтруизм (17), дебаты о единицах выбора (18), построение «дерева жизни». (19), преобладание микробов в биосфере, определение гена и критический анализ концепции врожденности (20). Точно так же в физике фундаментальные вопросы, такие как определение времени, были обогащены работой философов. Например, анализ временной необратимости Хью Прайса (21) и замкнутых временных кривых Дэвида Льюиса (22) помог рассеять концептуальную путаницу в физике (23).

Вдохновленные этими и многими другими примерами, мы рассматриваем философию и науку как континуум. Философия и наука разделяют инструменты логики, концептуального анализа и строгой аргументации. Тем не менее, философы могут использовать эти инструменты со степенями тщательности, свободы и теоретической абстракции, которые практикующие исследователи часто не могут себе позволить в своей повседневной деятельности. Философы, обладающие соответствующими научными знаниями, могут затем внести существенный вклад в развитие науки на всех уровнях научного предприятия от теории до эксперимента, как показывают приведенные выше примеры.

Но как на практике наладить сотрудничество между исследователями и философами? На первый взгляд, решение может показаться очевидным: каждое сообщество должно сделать шаг навстречу другому. И все же было бы ошибкой считать это легкой задачей. Препятствий много. В настоящее время значительное число философов презирает науку или не видит актуальности науки для их работы. Даже среди философов, которые предпочитают вести диалог с исследователями, лишь немногие имеют хорошее знание новейшей науки. И наоборот, лишь немногие исследователи понимают, какую пользу могут принести философские идеи. В нынешнем научном контексте, в котором доминируют растущая специализация и растущий спрос на финансирование и результаты, только очень ограниченное число исследователей имеют время и возможность даже узнать о работе, написанной философами по науке, не говоря уже о ее чтении.

Мы считаем, что преодолению этих трудностей ряд простых рекомендаций, которые легко выполнены, может помочь преодолеть разрыв между наукой и философией. Взаимосвязь между философией и наукой очень желательна и более осуществима на практике, чем предполагали десятилетия отчуждения между ними.

I. Отвести больше места для философии на научных конференциях. Это очень простой механизм для исследователей, чтобы оценить потенциальную полезность идей философов для их собственных исследований. С другой стороны, все больше исследователей могут участвовать в философских конференциях, расширяя усилия таких организаций, как Международное общество истории, философии и социальных исследований биологии, Ассоциация философии науки и Общество философии науки на практике.

II. Иметь философов в научных лабораториях и на кафедрах. Это действенный способ (который уже исследовали некоторые авторы данной статьи и другие) для философов в изучении естествознания и проведения более подходящего и обоснованного анализа, а также для исследователей, чтобы извлечь выгоду из философского вклада и приспособиться к философии в целом. Это может оказаться наиболее эффективным способом оказания философии быстрого и конкретного воздействия на науку.

III. Со-контролировать аспирантов. Совместное наблюдение аспирантов со стороны исследователя и философа — это прекрасная возможность сделать возможным совместное использование этих двух областей. Это облегчает подготовку диссертаций, которые являются одновременно экспериментально богатыми и концептуально строгими, а в процессе сформируется следующее поколение ученых-философов.

IV. Создать учебные программы, сбалансированные в науке и философии, которые поспособствуют подлинному диалогу между ними. Некоторые такие учебные программы уже существуют в отдельных странах, но первоочередной задачей должно стать их распространение. Они могут дать учащимся, изучающим естественные науки, перспективу, которая позволит им лучше осмыслить концептуальные проблемы современной науки и дать философам солидную основу для научных знаний, которая позволит максимизировать их влияние на науку. Учебные программы по науке могут включать в себя уроки истории науки и философии науки. Учебные планы по философии могут включать в себя научный модуль.

V. Читать научную и философскую литературу. Чтение научной литературы необходимо для практики философии науки, но и чтение философских работ также может стать отличным источником вдохновения для исследователей, о чем свидетельствуют некоторые из приведенных выше примеров. Например, клубы журналов, в которых обсуждается вклад науки и философии, представляют собой эффективный способ интеграции философии и науки.

VI. Открывать в научных журналах новые разделы, посвященные философским и концептуальным вопросам. Эта стратегия была бы подходящим и убедительным способом предположить, что философская и концептуальная работа является непрерывной с экспериментальной работой, поскольку она вдохновлена ею, и может вдохновить ее в свою очередь. Это также сделало бы философские размышления о конкретной научной области гораздо более заметными для соответствующего научного сообщества, чем когда они публикуются в философских журналах, которые учёные редко читают.

Мы надеемся, что изложенные выше практические шаги будут способствовать возрождению интеграции науки и философии. Кроме того, мы утверждаем, что поддержание неизменной верности философии повысит жизнеспособность науки. Современная наука без философии натолкнется на стену: поток данных в каждой области будет усложнять интерпретацию, пренебрежение широтой и историей приведет к дальнейшему расколу и разделению научных дисциплин, а акцент на методах и эмпирических результатах будет уменьшаться и мельчить обучение студентов. Как писал Карл Воэз (24), «общество, которое позволяет биологии стать инженерной дисциплиной, позволяющей науке влиться в изменения живого мира, не пытаясь его понять, представляет собой опасность для себя». Нам необходима активизация науки на всех уровнях, чтобы вернуть преимущества тесных связей с философией.

Ссылки:

- ↵Laplane L (2016) Cancer Stem Cells: Philosophy and Therapies (Harvard Univ Press,Cambridge, MA)..Google Scholar

- ↵Clevers H (2016) Cancer therapy: Defining stemness. Nature 534:176–177..Google Scholar

- ↵Bialkowski L, et al. (2018) Immune checkpoint blockade combined with IL-6 and TGF-β inhibition improves the therapeutic outcome of mRNA-based immunotherapy. Int J Cancer 143:686–698..Google Scholar

- ↵Picollet-D’hahan N, Dolega ME, Freida D, Martin DK, Gidrol X (2017) Deciphering cell intrinsic properties: A key issue for robust organoid production. Trends Biotechnol 35:1035–1048..Google Scholar

- ↵Pradeu T, Carosella ED (2006) On the definition of a criterion of immunogenicity. Proc Natl Acad Sci USA 103:17858–17861..Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar

- ↵Pradeu T, Jaeger S, Vivier E (2013) The speed of change: Towards a discontinuity theory of immunity? Nat Rev Immunol 13:764–769..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Boudreau JE, Hsu KC (2018) Natural killer cell education and the response to infection and cancer therapy: Stay tuned. Trends Immunol 39:222–239..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Rinaldi S, et al. (2014) Antibody but not memory B-cell responses are tuned-down in vertically HIV-1 infected children and young individuals being vaccinated yearly against influenza. Vaccine32:657–663..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵McFall-Ngai M, et al. (2013) Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences.Proc Natl Acad Sci USA 110:3229–3236..Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar

- ↵Fodor JA (1983) Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology (MIT Press, Cambridge, MA)..Google Scholar

- ↵Barrett HC, Kurzban R (2006) Modularity in cognition: Framing the debate. Psychol Rev113:628–647..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Kanwisher N (2000) Domain specificity in face perception. Nat Neurosci 3:759–763..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Dennett DC (1978) Beliefs about beliefs. Behav Brain Sci 1:568–570..CrossRefGoogle Scholar

- ↵Wimmer H, Perner J (1983) Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition 13:103–128..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Frith U, Frith CD (2003) Development and neurophysiology of mentalizing. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 358:459–473..CrossRefPubMedGoogle Scholar

- ↵Adolphs R (2018) The Neuroscience of Emotion: A New Synthesis (Princeton Univ Press,Princeton)..Google Scholar

- ↵Sober E, Wilson DS (1998) Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior(Harvard Univ Press, Cambridge, MA)..Google Scholar

- ↵Okasha S (2006) Evolution and the Levels of Selection (Oxford Univ Press, London)..Google Scholar

- ↵Koonin EV (2011) The Logic of Chance: The Nature and Origin of Biological Evolution (FT Press, Upper Saddle River, NJ), 1st Ed..Google Scholar

- ↵Mameli M, Bateson P (2006) Innateness and the sciences. Biol Philos 21:155–188..CrossRefGoogle Scholar

- ↵Price H (1996) Time’s Arrow and Archimede’s Point: Philosophical Reflections on Time and Physics (Oxford Univ Press, London)..Google Scholar

- ↵Lewis D (1976) The paradoxes of time travel. Am Philos Q 13:145–152..Google Scholar

- ↵Rovelli C (2018) Physics needs philosophy. Philosophy needs physics. Found Phys 48:481–491..Google Scholar

- ↵Woese CR (2004) A new biology for a new century. Microbiol Mol Biol Rev 68:173–186..Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar

Оригинал статьи.

Каким скилам может научить философия? Как пандемия повлияла на ее востребованность? И как отличить философию от нефилософии? В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к современным философам. Собрали в материале самое интересное из бесед Александры Московской, кандидата философских наук и куратора курса «Понять философию: точки входа» в Skillbox, с Владимиром Нишуковым, Александрой Володиной, Сержем Степанищевым, Светланой Поляковой и Петром Резвых.

Запрос на философию вне академических стен

В течение жизни многие люди невольно сталкиваются с философией. Её преподают в некоторых школах, это обязательный предмет на любом вузовском факультете. Как правило, люди забывают о парах философии как о страшном сне: «ничего не понятно», «ничего не помню», «очень сложно».

Но со временем жизнь преподносит различные вызовы и сложности, и немало людей начинает обращаться к философии. Кто-то сходил на выставку современного искусства и захотел понять, почему оно существует именно в такой форме. А кто-то узнал про проблему эвтаназии и понял, что это сложная этическая дилемма. Некоторые задумались о процессах познания, о природе мышления, в конце концов, о том, что такое бытие. Что действительно есть, а что — иллюзия? В свою очередь, философия уже давно дала свои ответы на эти и другие вопросы.

Сегодня запрос на философию особенно велик. Об этом свидетельствует появление новых просветительских площадок, курсов, сообществ, которые обращаются к фундаментальным проблемам философии. Их аудитория — люди, не имеющие отношения к академическому классу.

Почему философия может казаться сложной?

Современные люди относятся к философии двояко. С одной стороны, действительно наблюдается органический запрос на ее методологию; с другой — философия как дисциплина все еще сложна и закрыта для большинства. Можно выделить три основные причины того, почему человеку бывает трудно подступиться к философии:

- Травматичный опыт столкновения с философией в вузах. Философия обладает специфическим языком и понятиями, с которыми очень сложно работать. Зачастую они кажутся несоотносимыми с жизнью. Курсы длятся один-два семестра, в которые пытаются втиснуть всю историю философии. Это не дает возможности студентам погрузиться в дисциплину, вникнуть в тексты, в результате — зубрежка перед экзаменом, высокомерие преподавателя и самокритика. Такой опыт может навсегда отвернуть человека от философии.

- Замещение философии историей предмета. Большинство образовательных программ и преподавателей вузов склонны строить обучение по хронологическому принципу. У самых мотивированных студентов это может выработать определенную эрудицию, в остальных случаях в головах по результатам обучения останутся лишь самые яркие образы. Такое образование не только не учит работе с концепциями, но и накладывает на дисциплину узкие рамки, не соответствующие всей широте развиваемых ею навыков.

- Закрытость философского сообщества. Запрос общества на философский инструментарий сталкивается с закрытостью философского комьюнити. Всё еще актуально деление на «кабинетных философов» и неформальных философов. Первые занимаются университетской философией, а вторые — более андеграундными направлениями. Вторые, конечно, ближе к обществу, но все равно есть нехватка профессиональных посредников между обществом и философией.

Философия — это способ проснуться

Леность и трусость — вот причины того, что столь большая часть людеи, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним!

Иммануил Кант

Люди, как социальные существа, от рождения помещаются в уже установившийся порядок вещей. Нас учат, что врать плохо, а вести себя нужно хорошо. Учат соблюдать законы, уважать старших, учиться на отлично, помогать родителям и так далее. Затем мы вырастаем, начинаем работать, заводим семьи. Во всех этих жизненных системах существуют свои правила, которые мы принимаем на уровне здравого смысла. То же самое и с более широкими контекстами: мы просто знаем, что Земля круглая, что есть сила притяжения, что пространство и время связаны друг с другом. Но некоторые люди задают себе вопрос: «А почему всё это именно так и никак иначе?».

Философское пробуждение как раз и происходит в тот момент, когда люди начинают интересоваться происхождением своих убеждений. Они дистанцируются от самих себя и рассматривают свое мышление в виде объекта: как оно работает, почему оно содержит какие-то идеи, что в нем принято на веру, а что получено благодаря исследованию. Это именно то, чем занимается философия испокон веков — римский политик Цицерон даже называл ее матерью всех наук. Не только потому, что это одна из самых древних наук, но и потому, что философия дает инструменты для того, чтобы каждая наука могла осмыслить себя. Поэтому существует философия математики, философия физики, философия химии, философия биологии. Если физик оперирует формулой, то философ физики интересуется тем, что за этой формулой стоит: какое восприятие мира, какое отношение ко времени, какое представление о человеке. Не зря многие физики приходят со временем к философии: физика не отвечает на вопросы о глубоком смысле того, что происходит в природе, она просто описывает эти процессы.

Философия — это способ пробудиться. Сделай небольшое усилие, может быть, тебя затянет. Скорее всего, тебя затянет, если ты отнесешься к этому всерьез. Например, в известном фрагменте из „Государства“ Платон пишет о том, что если человек не владеет диалектикой, как он отдаст себе и другим отчет хоть в чем-нибудь? Как он сможет идти к поставленной цели, идти стойко как воин? Как он может действовать, не имея понятия о благе? То есть этот человек — некий платоновский приговор — еще спит. И философия дает возможность проснуться

Светлана Полякова, Доцент философского факультета МГУ, кандидат философских наук

В экзистенциальном смысле философ — это любой порядочный, чистоплотный во взаимоотношениях с истиной (и научной, и этической) человек, старающийся не путать мнение и знание, а удовлетворительное решение — с оптимальным, всегда решающий с точки зрения неразрешимости.

Философия — это инструмент обретения языка

Философия — это искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты.

Жиль Делез, Феликс Гваттари

Когда человек в своей повседневной практике начинает задаваться вопросами о смысле различных событий — например о насилии, о статусе человеческой жизни, о власти, о прекрасном и безобразном, — то ему трудно говорить на эти темы, выражать мысли и эмоции. И каково удивление людей, когда они, обратившись к философии, понимают, что она предоставляет язык говорения о таких сложных вещах. В философии, как и в любой науке, есть устоявшийся понятийный аппарат — экзистенция, бытие, конатус, абсолют, трансцендентное и трансцендентальное, субстанция и прочее. У всех этих понятий есть своя история развития и значения, и они описывают вещи, которые нельзя нащупать. Но они все же существуют. И интересуют людей, которые к философскому сообществу не принадлежат.

У языка философии есть уникальное свойство: с одной стороны, он обладает научной формой и структурностью, аргументация на нем выстроена исходя из строгих требований; с другой стороны, он описывает те измерения реальности, которые науке или обыденному сознанию напрямую недоступны. Обретение такого языка дает возможность легитимировать эти мысли о, казалось бы, абстрактном — материализовать их в конкретной форме, чтобы затем общаться с другими людьми на эти темы.

Когда люди только соприкасаются с философией, обычно их волнуют вопросы практической философии, этики, вопросы о значимости того, что человек конечен, об обоснованиях наших предпочтений. Когда человек с этими вещами сталкивается, он обнаруживает, что, оказывается, были какие-то люди, которые тоже об этом думали, пытались выразить то, как они думают, на своем странном языке, в котором он вдруг узнает структуру той сложности, с которой он имеет дело. И вдруг перестает быть безъязыким. У него появляется язык, на котором он про эти вещи может, во-первых, сам с собой выяснять какие-то отношения. А, во-вторых, у него появляется почва для того, чтобы разговаривать об этом с другим человеком. Мы живем в мире, в котором невероятно умножились разнообразные трудносоизмеримые друг с другом языки. Философия может предложить какой-то универсальный язык, в который все остальные как в ячейки уложатся. Который гибок и позволяет увидеть, где, в какой точке два языка не сходятся и почему. И таким образом, может быть, через прояснение исходного неполного понимания или непонимания, прийти к какому-то возможному разговору между изолированными, далеко уже ушедшими друг от друга способами осмысления мира. И потребность в таком понимании усугубляется осознанием того, что, несмотря на огромное влияние науки и технологии в современном мире, особенно в свете событий, связанных с пандемией, мы чем дальше, тем больше понимаем, насколько явно и наука, и техника наталкиваются на жесткие границы

Петр Резвых, доцент Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, кандидат философских наук, спикер курса «Понять философию: точки входа

Философия сегодня — это один из немногих способов приблизиться к тому, чтобы подумать мысль, которую до тебя никто не думал. Людей, которым это удается, очень-очень немного

Владимир Нишуков, преподаватель философского факультета МГУ

Философия — это способ навигации в мире

И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему чуждых средах.

Платон

Специфика языка философии — в том, что он может охватить мир не в локальном, а в более глобальном масштабе. Он предполагает описание мира одновременно с нескольких углов. Например, если мы понимаем, какие метафизические представления были у античного человека, то можем сразу же определить, к каким этическим и политическим идеям он приходил. Например, Платон делил мир на вещи и идеи — последние он наделял реальным, подлинным бытием, в то время как у вещей оно ниже по статусу, т. к. они постигаются чувственным познанием. А оно обманчиво. Этика Платона также выводилась из этого принципа: т. к. человек постигает идеи душой, значит, основой его добродетели и будут качества души.

Мы живем в своих информационных пузырях. Даже интернет разделен на эти пузыри, и мы все сидим не в каком-то одном интернете, а в разных. Это особенно видно на материале споров проваксеров и антиваксеров: люди существуют в абсолютно разных информационных пузырях, поэтому даже не задумываются об основаниях своего мышления. Философ в данном случае способен понять, что корни антиваксерства лежат в консервативном образе мысли, в котором биология мыслится как что-то устойчивое, во что нельзя вмешиваться. Также здесь играет большую роль конспирологическое мышление, которое используется различными дискурсами власти для удержания контроля. Философия помогает воспарить над этими пузырями, походить по ним, посмотреть, что происходит внутри, сопоставить, сравнить и проанализировать.

То есть философские инструменты помогают осознать, каковы основания как текущих событий или положений дел, так и прошлых. Например, понять, почему в истории искусства мы видим реализацию мифа о «великом художнике»: то есть почему творчество каких-то людей всячески исключалось из истории (женщин, неевропейцев, наивных художников и т. д.), а других, наоборот, поощрялось. Из этого складывался канон искусства и наши представления о красоте, о мастерстве, об эстетическом — это фигуративное изображение атлетичных тел, природы только в её лучших формах, симметрии и т. д. Философия поддерживала этот канон, но затем настала пора критической философии — и она сама, обнаруживая свои основания, их поставила под вопрос. Очень важное умение, которому философия может научить — определять, почему ты мыслишь именно так, что за этим стоит и к чему это ведет.

Философия — это один из важных инструментов того, что Ф. Джеймисон называл когнитивным картированием. Это как способ навигации в мире, в себе, который помогает понимать, что происходит, помогает планировать, переосмыслять собственную историю, собственные нарративы. Это ценный инструмент для жизни, технология для жизни, без которой мне было бы сложно справляться <…> Мне, наверное, хотелось бы, чтобы какие-то сообщества тоже разделяли эту идею, когда философия могла бы их поддерживать в навигации по современному миру, который нам очень сложно представить. Сегодня мы сталкиваемся с огромным массивом процессов и событий. Сложно ориентироваться, легко потеряться. Философия дает какой-то способ навигации. Это одна из ее важнейших функций сегодня.

Александра Володина, Кандидат философских наук, культуролог, преподаватель программы «Современное искусство» в НИУ ВШЭ