Почему мифы разных народов похожи

Специалист в области типологии фольклора Сергей Неклюдов — о том, существуют ли мифы, общие для всего мира, какова связь между потомством старьевщика Хаима и предком Чингисхана и какое все это имеет отношение к физиологии мозга

Три способа объяснить сходства текстов

В науках филологического цикла и, в частности, в фольклористике принято считать, что есть три способа объяснить сходства между устно бытующими текстами. Первый — генетический: наличие у сходных явлений общего предка. Обычно его применяют к традициям, родственным в языковом отношении: скажем, когда говорят об индоевропейской мифологии, имеют в виду общие черты, которые находят в мифологиях индийской, иранской, греческой, германской, славянской и так далее.

Второй способ — через заимствования, культурные диффузии, взаимообмен устными текстами в условиях культурного и лингвистического двуязычия. Когда сказитель одинаково хорошо знает, например, бурятский и русский языки, он спокойно рассказывает бурятские сказки по-русски, а русские — по-бурятски, в результате чего произведения из одной традиции переносятся в другую. Иногда возникают районы с устойчивым дву- или многоязычием, в которых разные традиции сплавляются воедино, как это происходит на Балканах или на Северном Кавказе. Так, при всех сложностях межэтнических отношений в этом регионе, нартский эпос (сказания о богатырях далекого эпического прошлого) в равной мере принадлежит устным традициям разных северокавказских народов.

Третий способ — типологический. Говоря о типологии, мы обычно имеем в виду одно из двух: либо близкие, одинаковые сюжеты или мотивы сложились благодаря одинаковым обстоятельствам, либо причин для объяснения сходств столь много, что учесть их в полном объеме практически невозможно и типология просто оказывается такой корзинкой, в которую сметаются все совпадения, необъяснимые через общего предка или заимствования.

У фольклористов нет общеустановленного способа определять, какое из этих трех объяснений работает в том или ином конкретном случае. Самое сложное — когда все три фактора действуют одновременно: похожие тексты обнаруживаются у близкородственных народов, которые к тому же контактируют между собой и живут примерно в одинаковых условиях, то есть имеет место как генетическая и типологическая общность, так и культурный взаимообмен. Подобный характер имеют, например, некоторые русско-украинско-белорусские фольклорные параллели.

Четвертый способ

После работ Юрия Березкина, который изучает распределение фольклорных сюжетов и мотивов на карте мира, чтобы установить маршруты и хронологию первичного расселения людей по земле, к этим трем вариантам объяснения сходства текстов следует добавить четвертый: некоторые схождения являются результатом этих миграционных процессов, фольклорно-мифологическими следами пребывания древних популяций в тех или иных местах. Это может работать и наоборот: не сходство мифов объяснять через информацию о древних миграциях, а обосновывать маршруты перемещений людей с помощью информации о похожих текстах.

Чтобы установить заимствование или родство, обычно нужны нетривиальные признаки — своего рода «меченые атомы» традиции: имена, названия, уникальные детали и тому подобное.

Существуют ли мифы, общие для всего мира?

Вопрос о типологии фольклора тесно связан с проблемой культурных универсалий. Есть ли универсалии в фольклоре? Главный аргумент антиуниверсалистов: не существует ни одного мифа, который был бы представлен у всех народов. Этот аргумент следует признать совершенно справедливым, но только если оставить в неприкосновенности исходные понятия — «миф» и «универсальность», а также исключить из рассмотрения элементы, очень распространенные, но слишком общие и в некотором смысле тривиальные (типа мужской природы неба и женской природы земли — эти представления встречаются практически во всем мире).

Универсалисты и антиуниверсалисты, вступая в спор, на самом деле спорят о разных сущностях. Если первые скорее говорят о предельно элементарных или предельно обобщенных схемах (поэтому часто апеллируют к юнговским архетипам), то вторые обращаются к самим мифологическим сюжетам и мотивам, достаточно конкретным (даже жанрово обусловленным) и больше связанным с этнорегиональной и этнокультурной спецификой. Иными словами, чем элементарней повествовательный элемент, тем больше шансов обнаружить взаимонезависимые сходства.

Почему типология возможна

Универсальность, по-видимому, надо искать не столько на уровне фольклорного мотива, сколько в его более широких логико-семантических обобщениях (типа «персонаж, проглоченный неким существом, живой и невредимый выходит из его утробы») или, напротив, в его элементарных семантических составляющих, таких как некоторые простейшие образы космо- и антропогонических мифов: недоделанный мир (мир в эмбриональной форме, безлюдный мир), первообъекты (гора, водоем, дерево), недоделанный человек (человек-заготовка, его эмбриональная форма — яйцо, комок, щепка и так далее).

Универсальность в фольклоре не значит, что тот или иной мотив/сюжет будет представлен во всех мировых культурах. Скорее, этот мотив/сюжет окажется так распространен, что мы не будем удивляться, если найдем в другой традиции его аналог (разумеется, при учете их семантических контекстов).

Впрочем, я не стал бы отмахиваться и от предположений, что существуют некие простейшие единицы смысла, к которым человеческая мысль периодически возвращается на протяжении своей интеллектуальной истории. По этой концепции существует некое конечное множество общечеловеческих понятий, а значит, возможно «установление окончательного набора универсальных атомов смысла («алфавита человеческих мыслей», словами лингвиста Анны Вежбицкой).

Как работает типология: текстопорождающие модели

У монголов есть миф о том, как к овдовевшей женщине через дымник юрты является некий светло-русый человек, поглаживает ей чрево, и свет его проникает в ее чрево. Женщина оказывается беременна и рожает мальчика, предка Чингисхана. Эта история зафиксирована в одном из старейших монгольских текстов (XIII век), потом она неоднократно, вплоть до XVII века, повторяется в тюркских источниках. В позднейшей записи существом, спустившимся к женщине и зачавшим с ней ребенка, оказывается ее умерший муж.

Есть одесская песенка 1920-х годов про «всеми уважаемого» старьевщика Хаима, чья «супруга молодая деток приносила каждый год»:

То приносит двойню,

То приносит тройню,

То приносит сразу целый взвод.

<…>

Часто в дружеской беседе

Говорят ему соседи:

«Хаим, ты лавочку закрой!»

Голодом снедаем,

Помер бедный Хаим,

И пришлось его похоронить.

Жена его Рая,

Супруга молодая,

Деток продолжала приносить.

Смотрит народ на это чудо:

«Дети появляются откуда?

Видно, Хаим с того света

Продолжает дело это.

Хаим, ты лавочку закрой!»

Если отбросить жанровую специфику, бытовой антураж, ироническую интонацию и оставить чистый сюжет, мы увидим, что перед нами та же самая история: мертвый муж приходит к своей жене, и от этой связи родятся дети.

Это еще не все. Анализируя житие Иды Булонской, матери Готфрида Бульонского, первого защитника Гроба Господня, и Бодуэна, короля Иерусалима, французский историк Жорж Дюби отмечает в тексте некоторые показательные моменты. Еще в подростковом возрасте у этой дамы было видение: когда она спала, солнце, спустившееся с небес, мгновение пребывало в ее лоне. Овдовев, она ушла в монастырь, но деторождение ее продолжалось, только «в духовном смысле»: ее богатство пошло на то, чтобы «рождать» новых сыновей, «во Христе монахов». «После смерти ее смертного мужа она прослыла соединившейся с бессмертным супругом жизнью в целомудрии и не желая нового замужества». Таким образом, агиографическая риторика автора жития непредумышленно рисует тот же самый, уже знакомый нам сюжет.

Можно было бы предположить, что у всех трех историй есть общий мифологический источник, который дал всходы и в Одессе, и во Франции,

и в Центральной Азии. Однако стоит напомнить, что в генеалогии «золотого рода» Чингисхана светящийся небесный любовник оказывается покойным мужем праматери-вдовы только на самом позднем этапе сюжетного развития, в тюркской редакции легенды XVII века, а следовательно, это важнейшее звено рассказа не имеет отношения к его истоку. Кроме того, в жизнеописании Иды Булонской данный сюжет возникает исключительно благодаря сочетанию метафор религиозной риторики («соединиться с бессмертным супругом», «монахи как дети» и проч.), то есть синтетически, за счет семантических притяжений — если, конечно, не считать мотива Данаи (свет, нисходящий в женское лоно), общего с древнемонгольским преданием. Иными словами, эти три случая никак не могут быть разными реализациями некоего первичного мифа. Здесь мы имеем дело со сложением по общей модели одинаковых сюжетов из совершенно разного материала. В какой-то момент запускается процесс логико-семиотических преобразований, превращающих монгольское небесное божество в дух покойного мужа, а бытовой анекдот о гулящей вдовушке — в шутливую песенку о Хаиме, продолжающем с того света навещать свою жену, и так далее. Тут — царство типологии, а не исторической преемственности и не культурного обмена.

Как работает типология: элементарные единицы

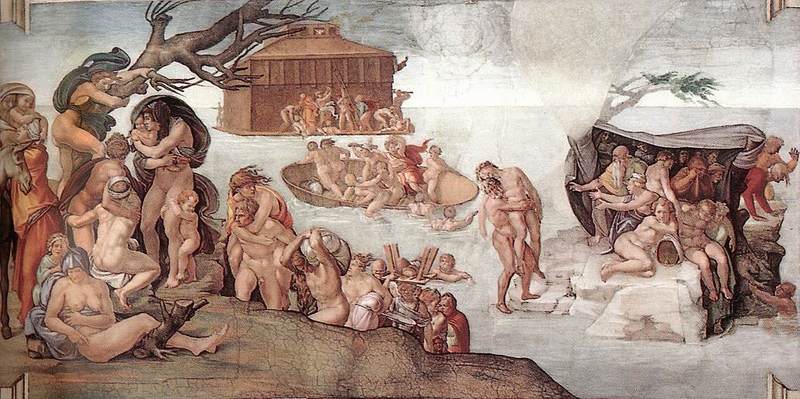

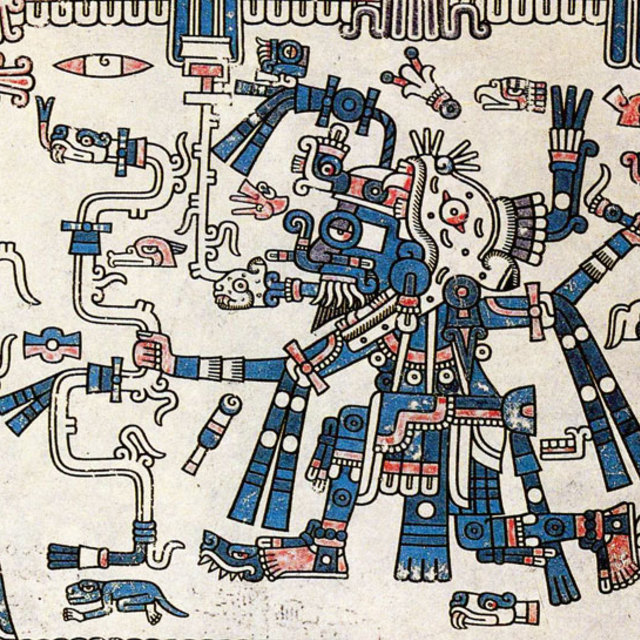

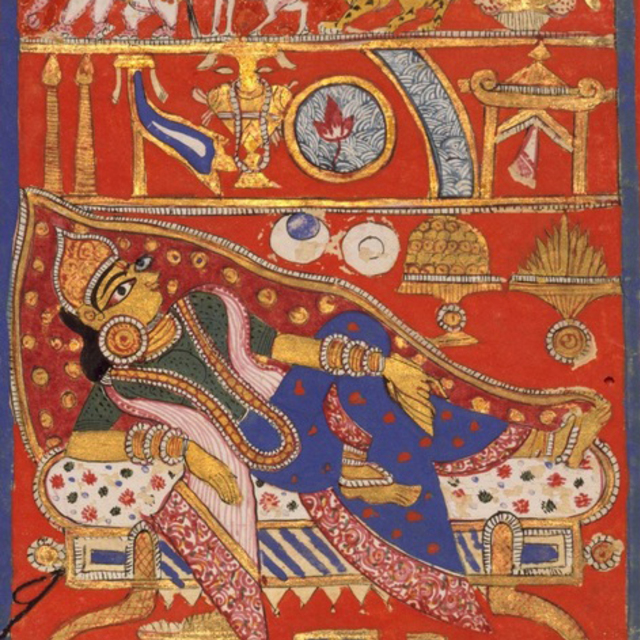

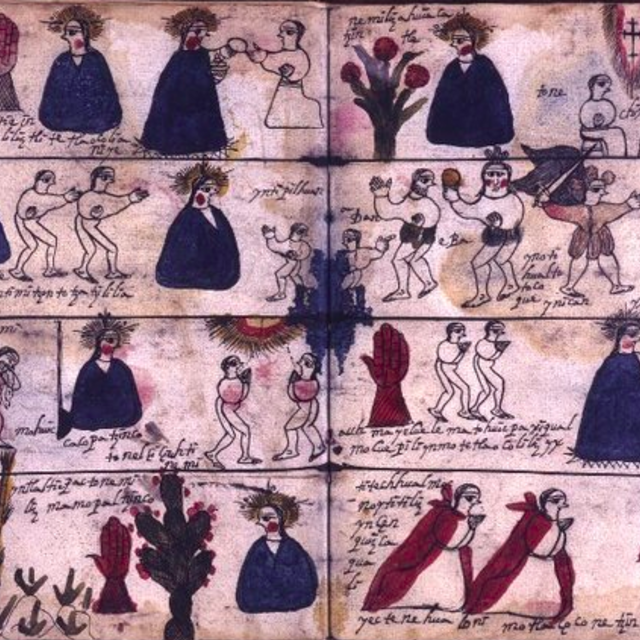

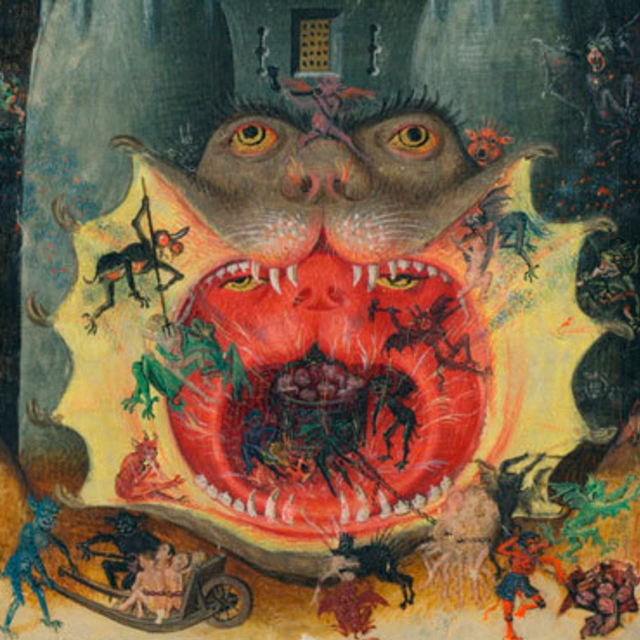

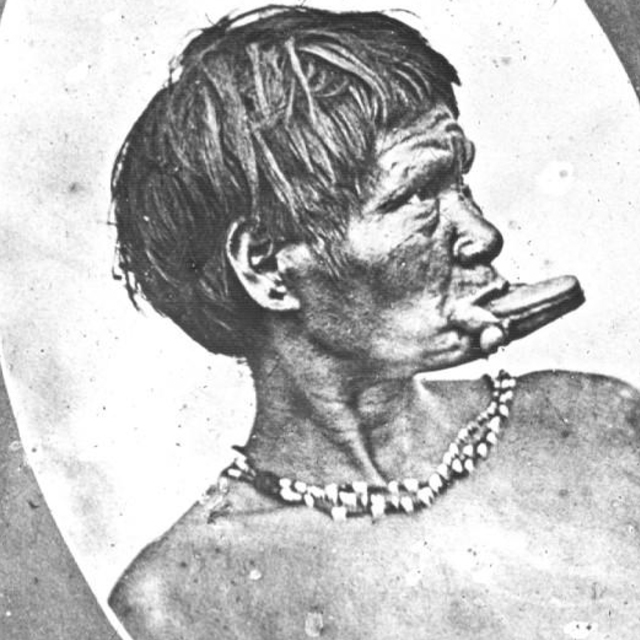

1508–1509 годы

© Wikimedia Commons

Если модели текстуализации располагаются уровнем выше, чем конкретные сюжеты, то уровнем ниже находятся элементарные семантические единицы (назовем их семами). У каждой из них есть валентности, которые определяют перспективы порождения сюжетов через присоединение следующих сем. Например, сема «Всемирный потоп» — это еще не сюжет, но у нее есть валентность, позволяющая присоединить сему «всеобщая гибель», которая, в свою очередь, присоединяет сему «спасение немногих», и уже выстраивается сюжетный сценарий: «Всемирный потоп — всеобщая гибель — спасение немногих». В известном смысле сема «потоп» как бы «знает» не только ближайшую сему («всеобщая гибель»), но и перспективы последующих присоединений («спасение немногих» и т. д.) — таким образом, высвечивается целая семантическая цепочка, которая, по-видимому, и составляет базу текстопорождающей модели. Собственно, именно это (набор логико-семантических моделей, с одной стороны, и словарь сем с их валентностями, с другой) следует, с моей точки зрения, сделать объектом типологических исследований, которые таким образом могут обрести более строгую формальную методологию.

Перспективы типологических исследований

Именно типологические исследования позволяют обратиться от архаических форм к феномену современной мифологии, который вполне объясним с точки зрения теории универсальных мифологических моделей. Это видно хотя бы на примере песни про Хаима.

Несомненно, типологические исследования должны вывести нас за пределы филологии. Полтора года назад я участвовал в конференции «Память в биологических, социогуманитарных и технических системах»: одни докладчики рассказывали о физиологии мозга, другие — об искусственном интеллекте, а я был в числе тех, кто говорил о культурной памяти. И слушая чужие выступления, я в очередной раз думал о той стене, которая отделяет одни науки от других. Конечно, шаг от культурной семантики к физиологии мозга, к психофизиологии когда-нибудь необходимо будет сделать, но это, видимо, произойдет еще не в ближайшем будущем. Или, может быть, это будет шаг к этологическим исследованиям Конрада Лоренца, который, изучая символические действия животных, подошел к нашим проблемам ближе, чем иные антропологи.

Слишком многое в людском поведении уходит своими корнями в дочеловеческое прошлое; оторопь берет, когда сопоставляешь, например, рыцарские турниры и соперничество самцов в животном мире. Другое дело, что весь комплекс ритуалов у животных семантически чрезвычайно беден и никак не объясняет многообразия человеческих практик и их функционально-семантических значений. Кроме того, «у животных нет символов, передаваемых по традиции из поколения в поколение. Вообще, если захотеть дать определение животного, которое отделяло бы его от человека, то именно здесь и следует провести границу» (Лоренц). Лишь научение дает возможность для появления и развития культурной традиции.

Сергей Неклюдов — российский фольклорист, крупнейший специалист по семиотике фольклора. Учился у Елеазара Мелетинского, много участвовал в работе тартуских Летних школ вместе с Юрием Лотманом. Занимался полевыми исследованиями монгольского фольклора и написал о нем две диссертации. Также Неклюдов — основатель традиции изучения современного фольклора в России: сам являясь носителем традиции городской песни, он много изучал ее как специалист.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Лекции

12 минут

1/8

Почему люди умирают

Как в Южную Америку попали африканские рассказы о том, что первые люди вышли из-под земли и проспали бессмертие

Читает Юрий Березкин

Как в Южную Америку попали африканские рассказы о том, что первые люди вышли из-под земли и проспали бессмертие

13 минут

2/8

Ямс из пальцев, кукуруза из зубов

Как в Индонезии и Перу появились похожие мифы о происхождении культурных растений

Читает Юрий Березкин

Как в Индонезии и Перу появились похожие мифы о происхождении культурных растений

13 минут

3/8

Зубастое лоно

Почему ни в Африке, ни в Европе не рассказывают о женщинах, которые не умеют рожать, о людях, которые не умеют есть, и об изменах с крокодилами и медведями

Читает Юрий Березкин

Почему ни в Африке, ни в Европе не рассказывают о женщинах, которые не умеют рожать, о людях, которые не умеют есть, и об изменах с крокодилами и медведями

15 минут

4/8

Явление духов

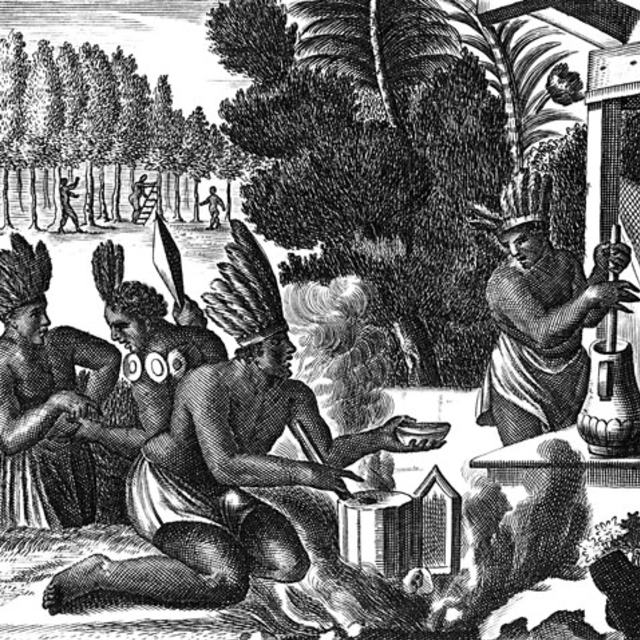

Почему в Южной Америке, Меланезии и Австралии женщинам нельзя смотреть, как мужчины вызывают чудовищ

Читает Юрий Березкин

Почему в Южной Америке, Меланезии и Австралии женщинам нельзя смотреть, как мужчины вызывают чудовищ

15 минут

5/8

Проделки койота

Что общего у индейцев Южной и Северной Америки

Читает Юрий Березкин

Что общего у индейцев Южной и Северной Америки

14 минут

6/8

В поисках жениха

Почему в южноамериканских эпосах не бывает счастливых концов

Читает Юрий Березкин

Почему в южноамериканских эпосах не бывает счастливых концов

13 минут

7/8

Репетиция мира

Кто такие первопредки и куда делся их мир

Читает Юрий Березкин

Кто такие первопредки и куда делся их мир

19 минут

8/8

Съеденный мальчик

Как китайские мигранты принесли в Перу сюжет о детях, спасающихся от людоедки и превращающихся в солнце и луну

Читает Юрий Березкин

Как китайские мигранты принесли в Перу сюжет о детях, спасающихся от людоедки и превращающихся в солнце и луну

Материалы

Юрий Березкин: «Главная моя цель — реконструкция прошлого»

Во что верят индейцы

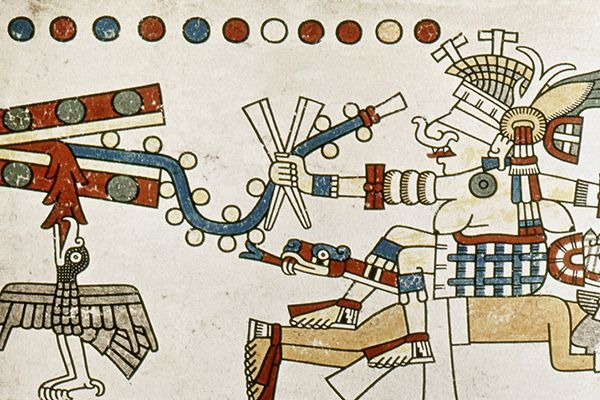

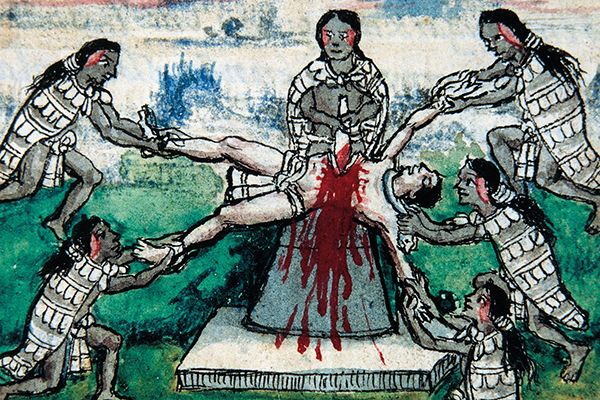

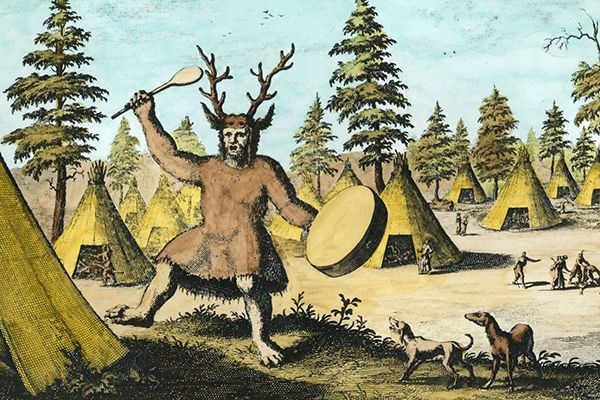

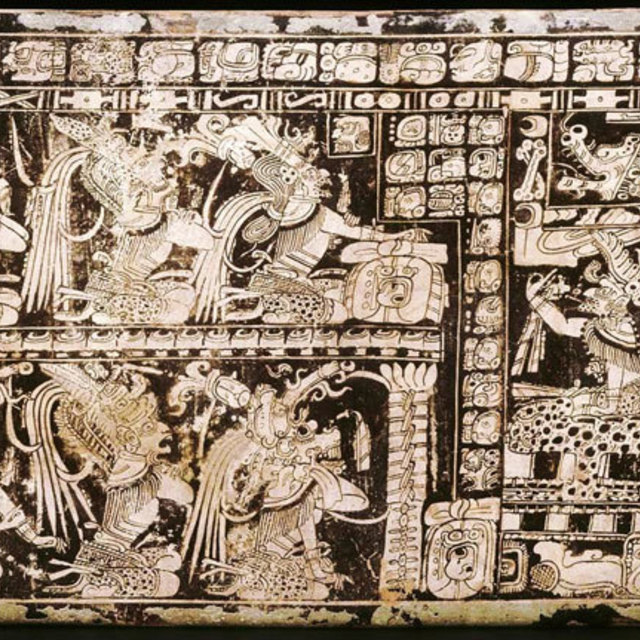

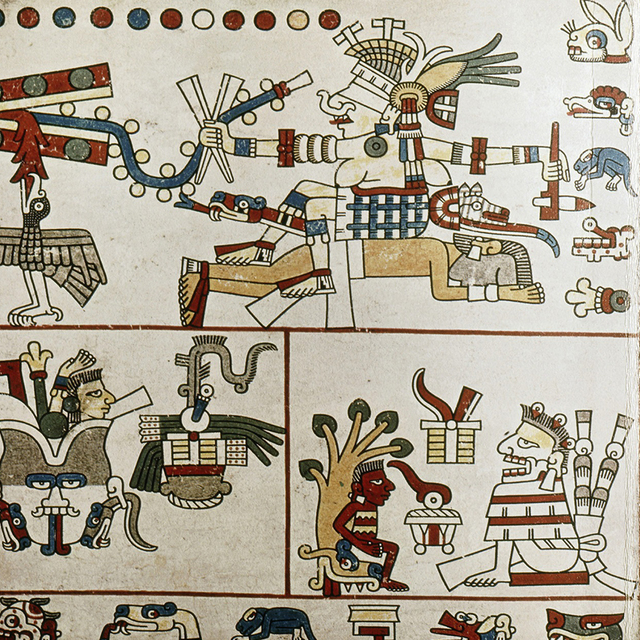

Историк Дмитрий Беляев — о мифологии Южной и Центральной Америки до Колумба

10 признаков того, что вы первопредок

Как понять, не являетесь ли вы родоначальником людей

Путь человечества

Как люди добрались из Африки до Огненной Земли

Мультфильм о мифах индейцев

Мифы индейцев Латинской Америки в пересказе для детей

Чем отличаются майя, ацтеки и инки

Кто знал колесо, кто жевал коку, кто построил Мачу-Пикчу и чей вождь — Монтесума

Непереводимые слова индейцев

Понятия, для которых отдельные слова есть только в языках доколумбовых цивилизаций

Музыка у индейцев майя

Что означал звук для мезоамериканцев и как звучали их музыкальные инструменты

Лев Клейн: «Будущее решается гуманитарным знанием»

Адам и Ева с точки зрения генетика

Как лингвисты помогли биологам узнать, от кого произошло все человечество

Стать бессмертным: советы бывалых

Мифы народов мира о животных, победивших смерть

О чем спросить туземца

Изучение «диких народов» при помощи вопросов Фрэзера о рождении, любви и войне

Что проспали герои мифов

Бессмертие, рис, винный погреб — чего еще лишились мифологические герои из‑за сна?

Инки глазами испанского чиновника

Хронист Хуан Поло де Ондегардо-и-Сарате о странных обычаях индейцев

Испанский миссионер о верованиях инков

Фрагменты «Доклада о сказаниях и обрядах инков» Кристобаля де Молины

Огород из частей тела

Шесть мифов о членовредительстве и растениеводстве из разных частей света

Запретные сказки Российской империи

«Заветная сказка» о зубастом лоне и щучьей голове из сборника Афанасьева

Узелковое письмо

Кто, что и каким образом записывал на кипу

Мифы Южной Америки — о женщинах

Как быть хорошей женой и что делать с плохой по мнению цельтали и других специалистов

Евангелие в картинках

Как проповедовали индейцам первые миссионеры, не знавшие языков Нового Света

Трикстер в СССР

Почему в советской и постсоветской культуре трикстеры важнее серьезных национальных героев

Что может случиться с трикстером

Сюжеты разных народов мира, больше других напоминающие современные анекдоты

Мезоамериканское какао

Как приготовить напиток, который может успокоить сердце, свести с ума и вылечить туберкулез

Что такое погребальные башни

Почему аймара хоронили знатных людей в башнях

Важен ли сюжет в мифе

Антрополог Бронислав Малиновский пришел к выводу, что нет

Игра в мяч

Спортивная игра мезоамериканцев как религиозный обряд

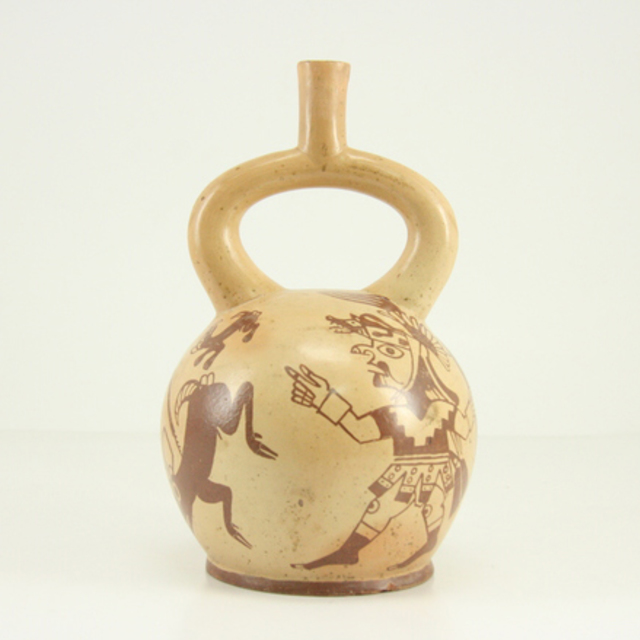

Комиксы мочика

О чем рассказывают ритуальные сосуды, созданные культурой, у которой не было письменности

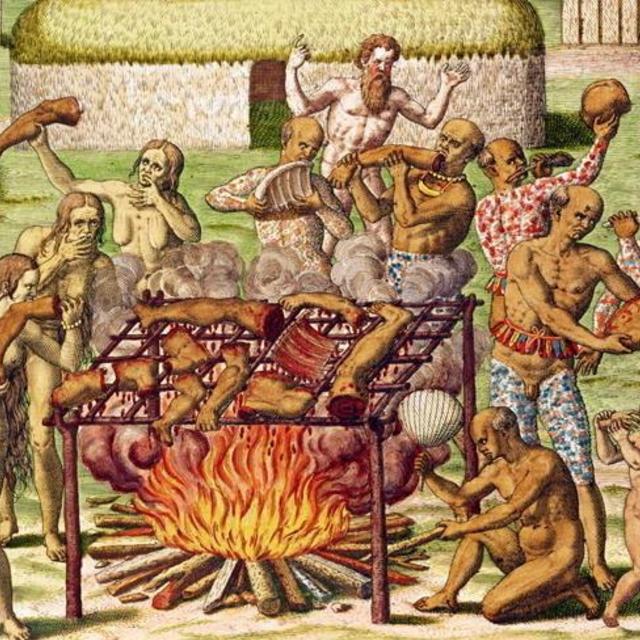

Где люди ели друг друга

На карте 1893 года видно, где, по мнению европейцев, был распространен каннибализм

Почему мифы разных народов похожи

Сергей Неклюдов о том, как ученые объясняют сходства между фольклорными текстами

Все, что вы хотели знать о зубастом лоне

Как последователи Фрейда интерпретировали мифы о vagina dentata

Об алеутских демонах

Рассказ святителя Иннокентия Аляскинского о том, как на остров Уналашка являются дьяволы

Майя-киче о рождении мира

Как пустота наполнилась рыбами, крабами и кипарисовыми рощами — в двух переводах

«Вы уморили мою мамочку!»

Миф о происхождении черной и красной красок

5 заблуждений о матриархате

Почему у идеи о том, что в прошлом женщины были важнее мужчин, нет никаких научных оснований

Попугайчики, табак, яички и другие ужасы

Страшный миф народа нивакле, живущего в Парагвае и Аргентине

Шесть фактов о сиу

Кто такие люди бизонов и за что их полюбил канал НТВ

Как делят год разные культуры

«Задержка вод», «Месяц выхода Убийцы», «Малое изобилие» и другие месяцы восьми календарей

Много ли вы знаете об индейцах

Тест: проверьте свои познания о жизни и представлениях коренных жителей Центральной и Южной Америк

Если курса вам показалось мало

Где подробнее узнать о ранней истории человека, о жизни индейцев и о мифах народов мира

Схожесть сказок народов мира и сказок зарубежных и русских писателей СОДЕРЖАНИЕ

|

Введение ……………………………………………………………………………………………… |

2 |

|

Исследовательская работа ……………………………………………………………………. |

3 |

|

Общая информация о сказках ………………………………………………………………. |

3 |

|

Практическая часть ………………………………………………………………………………. |

4 |

|

1. Похожие сюжеты в произведениях русских и зарубежных авторов, сходство и разница ……………………………………………………………………….. |

4 |

|

2. Схожесть героев в сказках мира ………………………………………………………. |

6 |

|

Выводы ………………………………………………………………………………………………… |

9 |

|

Список литературы …………………………………………………………………………….. |

10 |

Введение

Актуальность. «В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В городе у них было очень красиво…» — именно так начинается любимая всеми сказка Николая Носова о приключениях Незнайки. А знали ли Вы, что за основу своего произведения автор взял книгу Анны Хвольсон «Царство малюток»? И он был не единственным таким автором.

Во многих сказках (особенно народных, или созданных по их мотивам) прослеживаются похожие сюжеты, герои… Конечно, мы не будем отрицать возможность заимствования, но изначально схожие сказки и сюжеты встречаются именно потому, что желания людей разных народностей очень похожи между собой, близок их образ жизни, их представления об окружающем мире и его законах.

Мы постарались вспомнить такие сказки. Эти сказки могут иметь разные названия, но принцип и сюжет у них похожи…

Моя гипотеза: в зарубежных и в русских авторских сказках, в сказках народов мира есть произведения, которые могут походить по сюжету.

Цель моей работы: доказать схожесть сказок народов мира и сказок зарубежных и русских писателей.

Для решения этой цели я поставил перед собой задачи:

1. Найти при помощи дополнительной литературы информацию о заимствованных русских и зарубежных авторских сказках.

2. Схожесть сюжетов и героев в сказках мира.

Методы исследования:

— изучение и анализ произведений;

— выдвижение гипотезы;

— поиск и работа с материалом.

Исследовательская работа

Общая информация о сказках

Сказка — это произведение, зачастую связанное с народным фольклором или другими формами вымысла излагаемых в устной форме с целью развлечения, в иных случаях сказкой называют произведение, основанное на личной фантазии или идее автора.

Авторские сказки часто называют обработками или «переложениями» народных, но это неверно. Это отдельные литературные произведения. К этим литературным произведениям относятся сказки А.С. Пушкина.

Дети всегда с удовольствием читают и народные, и авторские сказки. В сказочной форме скрывается мудрость и опыт народа, а значит, надо уметь при чтении извлечь эти нравственные ценности, пережить их и осмыслить.

Сказки народов мира можно разделить на бытовые (В их основе лежат события каждодневной жизни, здесь нет чудес и фантастических образов, действуют реальные герои), волшебные (в них перед слушателем возникает таинственный мир, там действуют необыкновенные фантастические герои. Некоторые из волшебных сказок тесно связаны с мифологическими представлениями) и сказки о животных (мир животных в них воспринимается как иносказательное изображение человеческого. Животные олицетворяют реальных носителей человеческих пороков в быту).

Итак, сказки — самые интересные фольклорные произведения. Мы все любим их и с радостью слушаем, читаем и рассказываем, при этом сюжеты сказок у разных народов с одной стороны похожи, а с другой, чем-то да отличаются.

Практическая часть

1. В практической части мы решили выяснить, в каких произведениях русских и зарубежных авторов есть похожие сюжеты, их сходство и в чем разница.

Николай Носов. «Приключения Незнайки и его друзей».

У кого заимствовал. По словам писателя Станислава Рассадина, Носов признавался ему, что в детстве очень любил книгу писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток» (1889 г.). После революции эта книга в России не переиздавалась.

В чём разница. У Хвольсон малютки-эльфы со смешными именами Мурзилка, Чумилка-Ведун и др. путешествуют по миру и беспрестанно попадают в какие-то истории. Главный герой — Мурзилка — имеет прозвище «Пустая голова»: модник, хвастун и, в общем-то, персонаж отрицательный. У Н. Носова Незнайка тоже может прихвастнуть и полениться. Но он добрый, совестливый, отзывчивый. Это история жизни идеальной коммуны.

Александр Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

У кого заимствовал. Сам А.С. Пушкин утверждал, что идею этой сказки он почерпнул из тех сказов, что слышал от няни Арины Родионовны. Но сюжет А. Пушкина очень тесно перекликается с сюжетом сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», написанной в 1812 г.

В чём разница. Различия минимальны. У А.С. Пушкина — богатыри, у братьев Гримм — гномы; у А. Пушкина мачеха сама умирает от тоски и злобы, у Гримм её казнят; у А. Пушкина королевич Елисей сознательно ищет любимую, у Гримм королевич случайно натыкается на Белоснежку. Но счастливый финал везде!

Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

У кого заимствовал. Алексей Толстой и не скрывал, что на написание приключений Буратино его вдохновила книга итальянца К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (в России она была опубликована в 1906 г.).

В чём разница. У К. Коллоди вырезанный из полена Пиноккио становится живым мальчиком, пройдя через тяжёлые испытания (вплоть до жизни в собачьей будке) и поборов в себе лень, желание соврать, упрямство и т.д. Читателям предлагался роман воспитания. У А. Толстого Буратино так и остаётся деревянным — у писателя получился приключенческий роман (или роман дороги) о том, как доброта и взаимовыручка позволяют найти ключ от счастья.

Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч».

У кого заимствовал. В 1900 г. в Англии вышла фантастическая повесть «Медный кувшин» знаменитого в то время писателя Ф. Энсти. А тот, в свою очередь, вдохновился сюжетом одной из сказок «Тысячи и одной ночи».

В чём разница. У Энсти джинна, заточённого в медный кувшин царём Соломоном, освобождает молодой лондонский архитектор, которому не хватает денег для удачной женитьбы. Джинн сначала ему помогает, а потом оказывается крайне сварливым типом и пытается убить своего освободителя. У Л. Лагина джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба освобождает в советской Москве пионер Волька. И перековывает Хоттабыча в советского человека.

Александр Волков. «Волшебник Изумрудного города».

У кого заимствовал. «Удивительный волшебник из Страны Оз» Ф. Баума вышел в 1900 г. Домик, в котором жила девочка с родственниками и собачкой, ураган переносит в волшебную страну. Теперь ей надо разыскать волшебника Изумрудного города — он поможет вернуться домой. По дороге она спасает Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва.

В чём разница. У Баума современники вычитали острейшую политическую сатиру на тогдашних политиков. У А. Волкова девочка Элли должна преодолеть тяжелейшие испытания, чтобы заслужить право обратиться за помощью к волшебнику.

Итак, несмотря на то, что сюжеты и герои сказок похожи , они несут какую-то определенную смысловую нагрузку, все они учат быть добрыми, вежливыми, уважительными по отношению к окружающим, честными, смелыми и отважными людьми.

2. А теперь рассмотрим схожесть героев в сказках мира

Сказки создавались веками и передавались из поколения в поколение. Они сконцентрировали в себе всю мудрость определенной народности, отразили то, что было для неё важным, символичным. Но у каждого народа есть и что-то общее, что отражают похожие сказки, единые сюжеты и сходные герои.

Сказки разных народов имеют и ярко выраженные национальные черты. Русские народные сказки чрезвычайно разнообразны. Их национальная специфика сказывается в языке, бытовых подробностях, характере пейзажа, укладе жизни.

Известный персонаж сказок – хлеб круглой формы, который принял вид сказочного говорящего существа и проник в народные сказки мира. В русской сказке – Колобок, в американской – Пряничный (имбирный) человечек, в английской – Джонни-пончик. Несмотря на различие главных героев, в сказках осмеиваются тщеславие и другие пороки людей.

Любимый герой русских сказок – Иван-царевич, Иван-дурак, Иван– крестьянский сын. Это бесстрашный, добрый и благородный герой, который побеждает врагов, помогает слабым и завоевывает себе счастье. На Ивана-дурака похож английский Джек-лентяй. Оба они бедны, но с помощью ума и смекалки преодолевают различные препятствия и в результате женятся на дочке царя. Простоватым человеком в немецких сказках выступает Ганс, который оказывается самым умным и добрым. Близки образы главных героев и других стран: Йиржик и Кубичек у чехов, Гала у поляков, хитрый Петр у болгар, Эро у сербов.

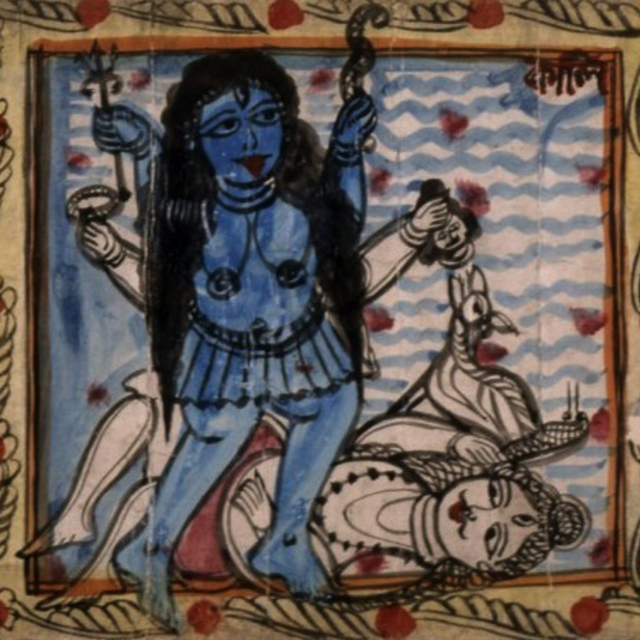

Широко известный в сказках персонаж Баба-Яга. Она изображается в русских сказках как существо опасное, но она может быть и доброй Бабой-Ягой, помощницей, дарительницей. В доме у злобной старухи всегда, хаос, разруха, бардак. Но не стоит забывать о широте русской души. Это видно по тем вопросам, которые задает Баба-Яга своим героям. «Откуда идешь? Куда путь держишь?» И старуха дает путнику поесть, попить, готовит баню и помогает советами.

В немецких сказках персонаж Бабы-Яги – Нехе (в переводе с немецкого «Ведьма». Немецкие Ведьмы живут в опрятных, аккуратных домиках, которые сделаны из печенья, сахара, пирогов. У нее в доме чистота, порядок, все имеет свое место. Все это говорит о национальном характере немцев. Они всегда точны и аккуратны.

Образ Бабы-Яги встречается и в сказках других народов. В Финляндии – это Лоухи, хозяйка сказочной страны. В Японии – Ямауба. Внешне она страшная, уродливая старуха. Волосы длинные, седые. Часто изображается в красном кимоно, грязном и рваном. В то же время Ямауба способна менять свою внешность, что помогает ей заманивать доверчивых людей.

Змей Горыныч – огнедышащее с несколькими головами, летающее высоко над землей. Когда появляется Змей, гаснет солнце, поднимается буря, сверкает молния, дрожит земля. Похожим на Змея в зарубежных сказках является Дракон. Он положительный персонаж, внушающий почтение.

Кащей Бессмертный – коварный убийца, скряга. Сказки рисуют его костлявым стариком. Смерть его скрыта в яйце, яйцо – в гнезде, гнездо – на дубе, дуб – на острове, а остров – в безбрежном море. Сюжет, связанный с образом Кащея, – древний. В египетской сказке о двух братьях, Анупу и Битью, рассказывается, что сердце Битью было спрятано в цветке акации. Такой мотив встречается в индийских, немецких, норвежских сказках.

Домовой – у славянских народов покровитель дома, который обеспечивает счастливую семейную жизнь, здоровье, плодородие. У шведов домового зовут Ниссе. Брауни – домовой в Англии. Это маленькие смешные человечки бурого цвета. Они симпатичные сказочные существа, очень любят посещать ферму. Пока хозяева спят, они выполняют всю домашнюю работу.

Леший – частый персонаж русских сказок. Место жительства духа – глухая, лесная чащоба. К добрым людям они помогают выйти из леса. А плохим — заставляет ходить кругами, путает. Он свищет, аукает, хохочет, плачет, хлопает в ладоши. Похожим на Лешего в скандинавском фольклоре является другой волшебный народ – эльфы. Они очень маленького роста. Эльфы являются духами леса, обычно они дружны с человеком, если бы не одна особенность – склонность к воровству. Они могут похитить скот, унести ребенка.

Гномы – сказочные карлики из немецкого фольклора. Они бородаты, живут под землей, славятся богатством и мастерством.

Легенды о троллях зародились в Скандинавии. Это удивительные волшебные существа. Они порождение гор, лесов, болот, морей. Шкура напоминают по цвету скалы, на теле растут деревья, кусты. Тролль огромен. Он хрюкает как свинья или его рев заставляет сотрясаться утесы.

Другое сказочное страшное существо из европейского фольклора – гоблин. Гоблины живут в пещерах и не переносят солнечного света. Внешне непревлекателен: длинные уши, когти, страшные глаза.

В английских сказках эльфы очень близки феям. Это красивые и добрые персонажи. Изначально феи могли быть как женского, так и мужского пола и изображались в виде ангела. Они волшебным образом вмешиваются в дела человека и приходят им на помощь.

Тем не менее, в сказках все же есть немало различий. Слушая разные сказки, мы можем догадаться, где они были сочинены. У разных народов – разные герои. Ведь народы отличаются особенностями характера, знаниями о мире, разными представлениями об уме, смелости, находчивости, живут в разных природных условиях. В русских сказках мы вряд ли встретим гиену или койота. Сказки различаются местом действия. Это определяется страной, ее природой, особенностями ландшафта, фантазией народа, опирающейся на окружающую действительность.

Выводы

В результате исследования мы пришли к выводу: сказка – это небылица, байка, вымысел, демонстрирующие национальное своеобразие фольклора каждого народа.

Есть сказки с похожими сюжетами, которые возникают независимо друг от друга в разных странах из-за общности быта, условий и исторического развития народов.

Сказки сближают разные народы и помогают им лучше понимать друг друга.

Изучая сказки и проводя параллели между ними, мы не можем не заметить, что все они несут какую-то определенную смысловую нагрузку, все они учат быть добрыми, вежливыми, уважительными по отношению к окружающим, честными, смелыми и отважными людьми.

Список литературы

- Акимова, А.Ф. Сказки. – М.: Культура, 2011. – 288 с.

- Веселовский, А.Н. Работы о фольклоре. – М.: ИМЛИ-РАН, 2014. – 544с.

- Десницкий, В.А. Работы о фольклоре. – М., 2013. – 471 с.

- Детская энциклопедия. Т. 10. — М.: Издательство Академии Педагогических Наук РСФСР, 1961.

- Пропп, В.Я. Русская сказка. – СПб: Университет, 2015.- 334 с.

- Рахимова, Э.Г. Немецкий фольклор. – М.: Иностранная литература, 2014. – 511 с.

- Соколов, Б.М. Русский фольклор. Сказка. – М.: Творчество, 2013. – 511с.

- Топорков, А.Л. Сказки братьев Гримм. – М.: Иностранная литература, 2010. – 413 с.

Вступление

Каждый из нас

знаком со сказками с самого детства. Появились они задолго до изобретения книг,

и даже письменности. Еще в глубокой древности сказки сочинил народ и, передавал

их из уст в уста. Сказкой называли всё, что «сказывалось». В них отразилась

мудрость народа, его мечта о счастье, его вера в силу любви и дружбы. Сказки учат

нас быть добрыми, отличать добро от зла, не бояться трудностей. Сказки, по

моему мнению, самые интересные фольклорные произведения. Мы все любим их и с

радостью слушаем, читаем и рассказываем. Однажды мне стало интересно прочитать

сказки других народов. К моему удивлению, я заметил в них много похожего, и мне

стало интересно: чем обусловлены эти сходства. Именно поэтому я решил заняться

этой работой.

Цель

- Объяснить сходства и различия сказок разных

народов мира.

Задачи

- Изучить сказки народов мира.

- Найти сходства и различия в сюжете, персонажах,

морали. - Проанализировать то, чем это может быть

обусловлено.

Виды сказок

Сказки

народов мира можно разделить на:

·

бытовые (В их основе лежат события каждодневной жизни,

здесь нет чудес и фантастических образов, действуют реальные герои). Например: «Репка», «Каша из

топора».

·

волшебные (в них перед слушателем возникает таинственный

мир, там действуют необыкновенные фантастические герои). Например:

«Царевна-лягушка», «Снегурочка», «По щучьему веленью».

·

сказки о животных (Мир животных в них

воспринимается как мир людей, животные олицетворяют недостатки людей в жизни).

Например: «Волк и семеро козлят», «Три медведя».

Схожесть сказочных героев

Есть теория, что

все сказки народов мира были придуманы в одном месте, а потом они постепенно

начали распространяться по всему свету, обрастая подробностями и особенностями,

характерными для своей народности и местности. Родиной всех сказок первоначально

считали Древнюю Индию. Но затем были обнаружены похожие сказки у тех народов,

которые никогда не контактировали друг с другом и не находились в культурных

отношениях с народами Индии. С чем же это может быть связано?

Конечно, мы не

будем отрицать возможность заимствования, но изначально схожие сказки и сюжеты

встречаются именно потому, что желания людей разных народностей очень похожи

между собой, близок их образ жизни, их представления об окружающем мире и его

законах.

Например,

обратимся к вопросу возникновения такого известного персонажа русских сказок

как Колобок. Много лет назад колобки пекли в домах, когда заканчивались запасы

для приготовления хлеба. В ход пускали остатки разной муки и прочие, найденные

«по сусекам», ингредиенты. В результате получался настолько вкусный хлеб, что

крестьянин объяснял появление такого кулинарного шедевра не иначе, как чудом,

сказкой. Со временем необходимость готовить «колобки» у людей отпала, и

первоначальный смысл его появления стерся. Остался только образ – хлеб круглой

формы, который принял вид сказочного говорящего существа и проник в народные

сказки мира.

В американской

культуре образу колобка близок пряничный (имбирный) человечек. Несмотря на то,

что форма его совсем не круглая, ведет себя пряничный человечек точно, как и

Колобок. То есть выступает в роли трикстера – сказочного обманщика, который не

подчиняется общим правилам поведения. В Рождественские праздники “The

Gingerbread Man” становится любимой сказкой американских детей. В английской же

сказке аналогом Колобка выступает Джонни-пончик. Несмотря на небольшое различие

главных героев, все эти похожие сказки народов мира осмеивают тщеславие и

прочие человеческие несовершенства, и учат своих юных читателей добрым

поступкам.

Сказка «Лесной

колобок – колючий бок», написанная советским писателем Виталием Бианки на

основе народного сюжета, представляет собой авторское продолжение сказки о

Колобке. Лесного колобка, в отличие от своих собратьев, миновала судьба быть

съеденным лисицей, потому что он оказался самым настоящим лесным ежом.

Русская Баба Яга

– собирательный образ, в котором соединились черты многих древних персонажей.

Отсюда многообразие ее функций, которые она выполняет в разных сказочных

сюжетах. Зачастую прототипами Бабы Яги были знахарки, которые жили в глубине

леса, поближе к целебным травам и подальше от городских поселений. Люди считали

их помощницами нечистой силы, отсюда и такое многообразие схожих сказочных

образов у разных народов.

Похожие сказки о

Бабе Яге мы находим в Финляндии – там это старуха Лоухи, хозяйка сказочной

страны. Близка Яге ведьма Ямауба из японской мифологии. В английских сказках

часто встречается фигура Людоеда.

На известного

всем русского Ивана-дурака похож английский Джек-лентяй. Оба они были

изначально бедны, но с помощью ума и смекалки преодолевают различные

препятствия, и в результате женятся на дочке богатого царя. В английской сказке

о трех медведях вместо маленькой девочки, которую мы помним из русской сказки,

находим шуструю старушку. А сюжет остается таким же.

Схожесть сказочных сюжетов

Многие сказки

народов мира изобилуют похожими сюжетами. Герои могут видоизменяться в

соответствии с особенностями и привычками определенного народа, в котором эта

сказка бытует. Но схема, по которой герои действуют, те истории, которые с ними

случаются, испытания, меняются очень незначительно.

Например, на

сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» очень походит немецкая сказка

братьев Гримм про Гензеля и Гретель. У героев другие имена, действие происходит

в совершенно другой местности, зато сюжет общий.

А некоторые

сюжеты можно встретить практически у любого народа – похожие сказки о трех

братьях (двух умных и дурачке), о злой мачехе и падчерице, о лисе и волке, о царевне-лягушке,

о борьбе со Змеем.

Русская народная

сказка «Теремок» и украинская народная сказка «Рукавичка» эти сказки относятся

к сказкам о животных и имеют общие черты сюжета: герои, их стремление помочь

другим и здравый смысл. Язык повествования в этих сказках имеет схожесть:

«Пустите меня к себе», «В тесноте, да не в обиде».

В сказках «Лиса и

журавль» и «Аист и ворон» животные из-за своей глупости, жадности и

мстительности обижают друг друга и теряют свою дружбу.

Сказка «Золушка»

встречается не только у многих европейских народов, но и у народов Киргизии,

Китая, а первый прототип «Золушки» возник в Древнем Египте. В этих сказках

девушка, добрая, трудолюбивая, искусная, терпит обиды от злой мачехи и сестер,

но в конце в награду за свои хорошие качества выходит замуж за принца.

Обязательным в сюжете является потеря туфельки, башмачка, сандалии и т.д. по

которой принц и находит красавицу.

Это одно из самых

удивительных для меня совпадений. Сюжеты сказок народов так далеко живущих друг

от друга очень похожи. Русская народная сказка «Лисичка сестричка и волк» и

сказка племени в Африке « О том, как лиса обманула гиену». В этих сказках

хитрая лиса обманывает более глупого зверя (волка, гиену) в результате он

получает травмы, а лиса прикидываясь больной заставляет его везти себя.

Вывод

·

Сюжеты

сказок у разных народов похожи, потому что похожи представления всех народов о

добре и зле, истине и неправде, о справедливости и обмане, о том, что считать

достоинством, геройством, трусостью. Все люди в мире испытывают одинаковые

чувства: любят и ненавидят, боятся и побеждают свой страх. Да и жизнь простых

людей очень похожа. Они работают, строят дома, борются с врагами, растят детей,

смеются над глупостью и почитают мудрость, мечтают о лучшей доле. Сказки

народов, живущих рядом иногда совсем похожи, ведь люди общаются друг с другом.

·

Тем не

менее, в сказках все же есть немало различий. Слушая разные сказки, мы можем

догадаться, где они были сочинены. У разных народов – разные герои. Ведь народы

отличаются особенностями характера, знаниями о мире, разными представлениями об

уме, смелости, находчивости, живут в разных природных условиях. В русских

сказках мы вряд ли встретим гиену или койота. Сказки различаются местом

действия. Это определяется страной, ее природой, особенностями ландшафта,

фантазией народа, опирающейся на окружающую действительность. Сказки отражают

мудрость своих народов, их мечты и стремления. Отсюда происходит неповторимость

сказок у каждого народа. Сказки относятся к устному творчеству, следовательно, отражают

самобытность языка каждого народа, его уникальность.

Фольклор русского народа содержит в себе бесчисленное количество сказок, но не стоит ограничивать себя только своей национальной культурой, ведь у каждого народа есть самобытный фольклор и познакомиться с обычаями, бытом и традициями других национальностей не менее интересно. Тем более что многие русские сказки имеют братьев близнецов среди эпоса других народов, это сказки с так называемыми «бродячими» сюжетами. «Бродячими» — потому что основные мотивы переходят из фольклорного произведения одной страны в тексты другой.

Можно почувствовать себя настоящим исследователем-фольклористом, читая, скажем, персидскую сказку или итальянскую, и узнавать в ней свою родную, русскую: выделять, что в этих историях общего, а что различается. Много сказочных сюжетов разных «национальностей» найдется на сайте it-will-help.com.

У каждого народа свои герои

Больше всего параллелей отыщется в сказках, рассказывающих о подвигах героических личностей. Все они сражаются со злыми силами, спасают мирный народ от набегов врагов, демонстрируют силу, удаль и смекалку. Только вот имена героев у каждого народа свои: если трех русских богатырей – Алешу, Добрыню и Илью – знает каждый ребенок, то с такими персонажами, как Садакан, Халим (таджикский фольклор), Шперлэ, Прысля (румынские сказки) и другими дети вряд ли знакомы. Все сказки, написанные по мотивам национального героического эпоса, повествуют о подвигах героев, показывают богатыря, рыцаря (если это сказки западных народностей) или витязя защитником своей страны, который олицетворяет дух нации и главные ценности народа.

Из национальных сказок дети узнают, какие черты характера, нравственные нормы и идеалы являются важными для этой страны. Например, в немецком фольклоре чаще всего воспевается справедливость и благородство, во французском – смелость и достоинство, в английском – великодушие.

Мачеха и падчерица

Распространенной темой для сказочного сюжета является тема злой мачехи и бедной падчерицы. Такую историю можно встретить не только сразу в нескольких русских сказках («Госпожа Метелица», «Крошечка-хаврошечка», «12 месяцев» и др.), но и найти схожие повествования в творчестве других народов.

Читатель, который знаком со сказкой Морозко, без труда узнает ее черты в татарской народной сказке «Зухра и Месяц» или осетинской истории «Про мачеху и падчерицу», тот же сюжет использован в одноименной вьетнамской сказке и японском произведении «Земляника под снегом». Все эти произведения роднит один сценарий развития событий – мачеха желает извести свою приемную дочь и отправляет ее выполнить поручение, которое должно ее погубить, но на помощь несчастной приходят волшебные помощники, а так же схожие черты героев: мачеха всегда злая, скупая и глупая, падчерица обладает кротким нравом, трудолюбива и добродетельна.

Часто объединяющим началом для сказочных произведений является не сюжет, а какой-либо волшебный предмет. К примеру, скатерть-самобранка. Историй про волшебную скатерку, которая сама накормит и напоит без усилий, множество в русском, французском и немецком фольклоре.

Можно найти параллели между сказками и по части основных действующих лиц: «злаковому» персонажу русской сказки Колобок соответствует американский Пряничный человечек, английский Джонни Пончик; «аналогом» Бабы-Яги в немецком фольклоре будет Нехе, в финском – Лоухи, в японском – Ямауба.

Несмотря на то, что сказки народов мира очень похожи между собой, авторство каждого народа накладывает на родственные сюжеты свои представления о том, как должен быть устроен мир, в какие силы стоит верить, каким правилам следовать. Познакомившись с этими национальными особенностями, ребенку легче будет понять представителей другой культуры и быть более терпимым к тем, кто не похож на него.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РУССКАЯ СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА О БЕЛОСНЕЖКЕ ИМЕЮТ ОБЩИЕ КОРНИ?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РУССКАЯ СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА О БЕЛОСНЕЖКЕ ИМЕЮТ ОБЩИЕ КОРНИ?

Сказки, в которых девушка живет в лесном доме с «братьями», распространены не только в европейском фольклоре, но и в Африке, Австралии, Центральной Азии.

Специалисты выделяют отдельный тип народных сказок о том, как злая мачеха или мать хочет погубить падчерицу (дочь) за то, что волшебное зеркало провозгласило девушку самой красивой на свете. Героиня спасается бегством и находит в лесу большой дом, где живут «братья» — богатыри, охотники, гномы или разбойники. Девушка остается хозяйничать в доме и становится братьям названой сестрой. Благодаря зеркалу мачеха узнает, что героиня жива, и пытается погубить ее с помощью волшебного кольца, гребешка, заколдованного волоса, пояса и других подобных предметов.

В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина и в мультфильме «Белоснежка» Уолта Диснея героиня умирает, откусив от отравленного яблока. Однако отравление как причина смерти девушки нечасто фигурировала в фольклоре и была более поздней авторской трактовкой.

У Пушкина царевна воскресает, когда королевич разбивает гроб. У Диснея Белоснежка открывает глаза после поцелуя принца. Но в народных сказках героиня пробуждается, когда с ее тела снимают заколдованный предмет, например кольцо или пояс.

В немецком варианте «Белоснежки», записанном братьями Гримм, героиня заснула в тот момент, когда кусочек яблока застрял в ее горле. Когда принц нашел хрустальный гроб с прекрасной девушкой, он приказал отвезти его во дворец. Во время поездки кусочек яблока выскочил из горла Белоснежки, и она проснулась.

Если Диснея явно вдохновляла именно эта трактовка истории, то Пушкин, скорее всего, слышал от своей няни Арины Родионовны «Волшебное зеркальце» — сказку, разные версии которой сохранились в фольклорных сборниках конца XIX — начала XX века. Доподлинно неизвестно, какой именно вариант рассказывали поэту. В наше время распространен текст из сборника Александра Афанасьева. Согласно ему, девушка «сделалась мертвою», когда старуха, подосланная мачехой, вплела в ее косу заколдованный волосок. Влюбившийся в героиню царевич, собираясь похоронить ее, стал расчесывать ей волосы. Чужой волосок выпал, и девушка проснулась. В белорусской сказке королевна «сделалась неживой», заколов волосы заколдованной шпилькой.

Все авторские произведения по мотивам похожих народных сказок сохранили в точности другую деталь — хрустальный гроб.

Специалисты выделяют отдельный тип народных сказок о том, как злая мачеха или мать хочет погубить падчерицу (дочь) за то, что волшебное зеркало провозгласило девушку самой красивой на свете. Героиня спасается бегством и находит в лесу большой дом, где живут «братья» — богатыри, охотники, гномы или разбойники. Девушка остается хозяйничать в доме и становится братьям названой сестрой. Благодаря зеркалу мачеха узнает, что героиня жива, и пытается погубить ее с помощью волшебного кольца, гребешка, заколдованного волоса, пояса и других подобных предметов.

В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина и в мультфильме «Белоснежка» Уолта Диснея героиня умирает, откусив от отравленного яблока. Однако отравление как причина смерти девушки нечасто фигурировала в фольклоре и была более поздней авторской трактовкой.

У Пушкина царевна воскресает, когда королевич разбивает гроб. У Диснея Белоснежка открывает глаза после поцелуя принца. Но в народных сказках героиня пробуждается, когда с ее тела снимают заколдованный предмет, например кольцо или пояс.

В немецком варианте «Белоснежки», записанном братьями Гримм, героиня заснула в тот момент, когда кусочек яблока застрял в ее горле. Когда принц нашел хрустальный гроб с прекрасной девушкой, он приказал отвезти его во дворец. Во время поездки кусочек яблока выскочил из горла Белоснежки, и она проснулась.

Если Диснея явно вдохновляла именно эта трактовка истории, то Пушкин, скорее всего, слышал от своей няни Арины Родионовны «Волшебное зеркальце» — сказку, разные версии которой сохранились в фольклорных сборниках конца XIX — начала XX века. Доподлинно неизвестно, какой именно вариант рассказывали поэту. В наше время распространен текст из сборника Александра Афанасьева. Согласно ему, девушка «сделалась мертвою», когда старуха, подосланная мачехой, вплела в ее косу заколдованный волосок. Влюбившийся в героиню царевич, собираясь похоронить ее, стал расчесывать ей волосы. Чужой волосок выпал, и девушка проснулась. В белорусской сказке королевна «сделалась неживой», заколов волосы заколдованной шпилькой.

Все авторские произведения по мотивам похожих народных сказок сохранили в точности другую деталь — хрустальный гроб.

“

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный

На цепях между столбов.

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места,

В том гробу твоя невеста.

То, что казалось писателям и режиссерам красивым сказочным атрибутом, в представлении древних людей было сильным магическим орудием. «Очень ранней формой такого волшебного средства, добываемого в ином мире и применяемого для всяких видов волшебных действий, служит распространенный и в Австралии, и в Америке горный хрусталь или также кварц», — писал советский фольклорист Владимир Пропп.

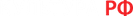

Сказки, в которых девушка живет в лесном доме с «братьями», распространены не только в европейском фольклоре, но и в Африке, Австралии, Центральной Азии. Количество «лесных братьев» в них варьируется от двух до двенадцати. Это навело исследователей на мысль, что в прошлом существовали какие-то общие для всех народов обычаи, память о которых и сохранил такой тип сказки.

Владимир Пропп изучал известные на тот момент сведения о североамериканских индейцах, африканцах, австралийских аборигенах, папуасах Океании и коренных народах Сибири. Он выяснил, что у племен, живших до недавнего времени родовой общиной, были во многом похожие порядки. Общие черты их быта, верований и обрядов обнаружились не только в сказках данных народов, но и в европейском фольклоре.

Анализируя русские сказки о волшебном зеркальце, Пропп обратил внимание на огромный лесной дом, в котором жили одни мужчины. Оказалось, что у всех архаичных племен существовал особый «мужской дом».

“

МУЖСКО́Й ДОМ (общественный дом, дом холостяков), общественное строение, служащее местом собраний и ритуалов взрослых мужчин первобытной общины или рода. Иногда также является коллективным жилищем для юношей и неженатых мужчин и гостевым домом. Обычно Мужской дом — средоточие деятельности членов мужского союза. В большинстве случаев Мужской дом выделялся своей архитектурой и декором.

<…> Мужские союзы наиболее распространены в Западной Африке и Меланезии, известны также в Микронезии и у индейцев Северной Америки, в пережитках — у многих народов древности (спартанцы, кельты, германцы, скифы, китайцы) и современности (нуристанцы, горные таджики, грузины-хевсуры).

Большая российская энциклопедия, источник: bigenc.ru

В древности каждый юноша должен был пройти ряд испытаний, дающих ему «волшебную» власть над животными. Только после этого он становился охотником и получал право жениться. Иногда посвященный сразу возвращался в племя, а иногда в течение определенного времени должен был жить в мужском доме, запретном для женщин и непосвященных. В таких домах хранились главные святыни племени: идолы, музыкальные инструменты, фигуры животных-тотемов и тому подобное. Обитатели дома были, по сути, тайной организацией, которая заправляла жизнью окрестных поселений. Из них впоследствии выдвигались вожди, жрецы и вся «политическая верхушка» общины.

Этнографы, путешествовавшие по Африке и Океании, обнаружили, что в мужских домах жили и некоторые девушки. Обычно их отправляли туда на недолгий срок собственные родители. «Девушки, живущие в мужских домах, не подвергались никакому презрению. Родители даже сами побуждали их вступать туда. <…> В этих домах обычно имеется одна или несколько незамужних девушек, которые часто являются временной собственностью молодых людей», — писал в начале XX века американский историк Хаттон Уэбстер в работе «Примитивные тайные общества».

После возвращения в деревню юноши вступали уже не во временный, а в постоянный брак. Выходили замуж и девушки, вернувшиеся из «услужения». Поэтому в сказках о лесных братьях в конце непременно появляется принц — новый, «постоянный» муж героини.

“

В сказке девушка, живущая у богатырей в лесу, иногда внезапно умирает; затем, пробыв некоторое время мертвой, вновь оживает, после чего вступает в брак с царевичем. Временная смерть, как мы видели, есть один из характерных и постоянных признаков обряда посвящения. Мы можем предположить, что девушка, раньше, чем быть выпущенной из дома, подвергалась обряду посвящения. Мы можем догадываться и о причинах этого: такое посвящение гарантировало сохранение тайны дома .<…> Момент ухода из дома ради брака и вызывал необходимость посвящения, то есть умирания и воскресения.

Владимир Пропп, «Исторические корни волшебной сказки»

По мере того как эволюционировал институт брака, первобытные обычаи «временных семей» и многомужества стали резко осуждаться. Потому и героиня в известных нам сказках превратилась в «сестрицу» для богатырей, гномов и разбойников. Отныне ей был положен только один муж — тот, что появлялся в конце истории.

А что же злая мачеха, мечтающая извести падчерицу? Возможно, в этот персонаж со временем «переродились» отцы и матери, отправляющие дочь в услужение в мужской дом. А может быть, когда первобытный обычай был уже забыт, рассказчики сами придумали завязку про злую мачеху и волшебное зеркало, чтобы как-то объяснить дальнейшие события — совершенно непонятные с точки зрения более поздней морали.

Владимир Серов (Раппопорт). Царевна в хрустальном гробу. Иллюстрация к сказке Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1951–1953

Государственный литературный музей, Москва

Виктор Воронцов. Иллюстрация к сказке Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1975

Частное собрание

Борис Зворыкин. Иллюстрация к сказке Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1925

Частное собрание

Татьяна Маврина-Лебедева. Иллюстрация к сказке Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1949

Частное собрание