«История возникновения русской народной сказки и ее значение

для развития детей дошкольного возраста»

Выполнила: Петрова Е.С.

Ярославль 2017 г.

Аннотация. В статье дается определение сказки, история возникновения сказки, история возникновения русской народной сказки, методика работы со сказкой в детском саду, значение сказки для развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова. Сказка, «байка» или «басень», сюжет, народная сказка, вымысел.

Введение.

Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа.

(Алексей Николаевич Толстой)

Мы очень любим сказки!

Впервые мама рассказала мне сказку в раннем возрасте. Она говорила мне, что сказка развивает, обогащает воображение, т. к., слушая сказку, чувствуешь себя ее активным участником и всегда представляешь себя с теми из ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. Слушаешь сказку и переживаешь или радуешься вместе с её героями. А тем, кто фантазирует, принадлежит будущее.

Прошли годы, но эти занимательные истории не потеряли своей актуальности. В наше время мамы покупают для своих малышей красочные иллюстрированные книжки, в которых находятся старые добрые истории, полюбившиеся нам еще в детстве. Что такое сказка? За много столетий было придумано множество интересных историй, но кто их придумал и, главное, для чего?

С территорий возникновения первых сказок – древней Индии и фантастических стран Востока — шла сказка своим завоевательным путем, охватывая огромные районы, овладевая мыслью человека, внося новые веяния в круг его жизненных начал и разрушая в нем вековые предрассудки. Сказка вносила новую струю в жизнь, полную свежести и прелести, развивала величайшие дары человека – ум и фантазию, которые всегда давали человеку так много импульсов для его развития.

Своим движением сказка объединяла отдельные народы, давала одному народу вести о другом, хотя бы и в туманных, фантастических образах, возбуждая живой интерес к жизни в чужих землях.

Что, как не сказка заставило финикийских мореходов отважиться попытать счастья в путешествиях к далеким странам с целью разузнать, что делается вне их родины. Уже позже их чудесные рассказы о далеких, таинственных землях не раз служили поводом смелым и решительным людям к отважным предприятиям и далёким плаваниям.

В глубокой древности сказочные повествования не только возбуждали интерес в людях к дальним странам и побуждали путешественников к действиям, они ещё и стремились облагораживать человека, воздействовать на формирование в нем правильных основ.

Сказка указала преимущество человека перед животным, определила человеку необходимость стать выше самого себя. Она с очевидностью показала, как человек должен смотреть на основные понятия о добре и зле, и в какую сторону должны клониться его идеальные воззрения. Сказка развилась до степени обличительности только в более или менее развитых государствах.

Сказка – это тот памятник, вечно живущий и вечно юный, которому современная культура должна выказывать полное уважение и благодарность в силу того, что в основе всякой культуры ею заложено первичное понятие человека о сущности добра и зла.

Сказка – это живая, неумирающая история народа, правда, являющаяся для нас в самых общих чертах, но зато обрисовывающая характерные особенности каждой нации, её взгляды на жизнь, историю, явления природы.

Представьте себе, как был бы беден народ, у которого не было бы сказок? Не было бы в людях с детства заложенных той душевности, мягкости, взаимной любви, без чего из ребенка вырастали бы люди узких взглядов, не понимающие друг друга, круг деятельности которых крайне ограничен и охватывает только удовлетворение потребностей своего «я».

В разное время сказки пытались предать забвению, но покончить с этим жанром не могли. Сказки постепенно оправились, приспособились к новым условиям, и начали жить бок о бок с новыми изданиями. И даже в то время, когда были гонения на сказку, не одна детская, не одна избенка слышала воссоздание таинственным голосом этих мотивов чудного, вечно живого, вечно свежего народного эпоса. И гонимые сказки втихомолку делали великое дело сохранения нежной детской души в её естественном стремлении к фантастической мечтательности. Они совершали великое дело воспитания в детском сердце основных начал идеальной нравственности.

Сказки на Руси

Когда на Руси появилась сказка? Что послужило толчком к рождению сказки? На пустом ли месте появилась она? Сказка пришла на смену мифу. В X-XI веках в Киевской Руси, как предполагают, появилась сказка. Она закрепилась в разновозрастной категории. И лишь в XX веке сказка стала принадлежностью детской аудитории.

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, классический образец фольклора.

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который никогда не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят в славянское язычество. Нельзя не сказать о том, что русская сказка не раз подвергалась гонениям. Церковь боролась с языческими верованиями, а заодно и с народными сказками. Так, в XIII веке епископ Серапион Владимирский запрещал «басни баять», а царь Алексей Михайлович издал в 1649 году специальную грамоту с требованием положить конtц «сказыванию» и «скоморошеству». XIX век тоже не принес на¬родной сказке признания чиновников охранительного на¬правления. Но не только цензура боролась с народной сказкой. С середины того же XIX века на нее ополчились известные тогда педагоги. Они были уверенны в ее отрицательном воздействии на слушателя; считали, что сказка задерживает умственное развитие детей, пугает их изображением страшного, расслабляет волю, развивает грубые инстинкты и т. д. Такие же аргументы приводили противники этого вида народного творчества уже и в советское время. Педагоги считали, что сказка уводит детей от реальности, вызывает сочувствие к тем, к кому не следует, — ко всяким царевичам, царевнам и прочим антисоветским персонажам. Рассуждения о вреде сказки вытекали из общего отрицания ценностей культурного наследия.

Однако уже в XIX веке появились люди, которые хотели собирать и сохранить устное народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов). Благодаря этим подвижникам, сегодня мы можем наслаждаться самобытными и уникальными произведениями русского народа.

Рассказывание сказок на Руси воспринималось как искусство, к которому мог приобщиться каждый, независимо от пола и возраста, и хорошие сказочники весьма высоко почитались в народе. Они учат человека жить, вселяют в него оптимизм, утверждают веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные человеческие отношения.

Сам термин «сказка» появился в 17 веке, и впервые зафиксирован в грамоте воеводы Всеволодского. До этого времени широко употреблялось слово «басень», производное от слова «баять», то есть рассказывать. К сожалению, имена профессиональных сказочников прошедших времен не известны современным исследователям, но известен факт, что уже в 19 веке ученые стали заниматься пристальным изучением русского фольклора, в том числе и сказок.

Сказка – понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное устное прозаическое произведение к сказкам. Принадлежность к эпическому роду выдвигает такие ее признаки, как повествовательность и сюжетность. Сказка обязательно занимательна, необычна, с отчетливо выраженной идеей торжества добра над злом, правды над кривдой, жизни над смертью; все события в ней доведены до конца, незавершенность и незаконченность не свойственны сказочному сюжету…

Основным жанровым признаком сказки является ее назначение, то, что связывает сказку с потребностями коллектива. «В русских сказках, дошедших до нас в записях XVIII – XX вв., а также в сказках, которые бытуют сейчас, доминирует эстетическая функция. Она обусловлена особым характером сказочного вымысла».

Вымысел характерен для всех видов сказки разных народов.

В.И. Даль в своем словаре трактует термин «сказка» как «вымышленный рассказ, небывалую и даже несбыточную повесть, сказание» и приводит ряд народных пословиц и поговорок, связанных с этим видом народного творчества, например знаменитую «ни в сказке сказать, ни пером описать». Это характеризует сказку как нечто поучительное, но в тоже время невероятное, рассказ о том, чего не может произойти на самом деле, но из которого каждый может извлечь определенный урок. Уже в начале XX века выходит в свет целая плеяда сборников русских народных сказок, вобравшая в себя жемчужины народного творчества.

Русские народные сказки от других сказок народов мира отличает, прежде всего, их воспитательная направленность: вспомним хотя бы знаменитую присказку о том, что сказка ложь, да в ней намек. Труд в русских народных сказках изображается не тяжкой повинностью, а почетной обязанностью каждого. В них воспеваются моральные ценности, такие как альтруизм, готовность прийти на помощь, доброта, честность, смекалистость. Они являются одним из самых почитаемых жанров российского фольклора благодаря увлекательному сюжету, открывающему читателю удивительный мир человеческих взаимоотношений и чувств и заставляющему поверить в чудо. Таким образом, русские сказки – это неисчерпаемый источник народной мудрости, которым пользуются до сих пор.

Воспитательная функция сказки – один из ее жанровых признаков. «Сказочный дидактизм пронизывает всю сказочную структуру, достигая особого эффекта резким противопоставлением положительного и отрицательного. Всегда торжествует нравственная и социальная правда – вот дидактический вывод, который сказка наглядно иллюстрирует».

История возникновения сказки как жанра.

Исторические корни русской сказки теряются в седой древности, каждый исторически этап жизни русского народа отражается в сказке, вносит в неё закономерные изменения. Изучение этих изменений, вернее, обобщение этих изменений, даёт возможность говорить о конкретном процессе жизни русской скази, то есть об её истори.

Установить точно. Когда именно русская сказка определилась как жанр, когда именно начала жить как сказка, а не верование или предание,- невозможно.

Первые упоминания о русской народной сказке относятся к Киевской Руси, однако истоки её теряются в незапомятных временах. Что же касается феодальной Руси, то нет никаких сомнений, что сказки, в нашем понимании, были в Киевской руси одним из широко распространённых жанров устного народного творчества. Памятники древнерусской литературы сохранили достаточно упоминаний о сказочниках и сказках, чтобы в этом не сомневаться.

Самые ранние сведения о русских сказках относятся к 12 веку. В поучени «Слово о богатом и убогом» в описани отхода ко сну богатого человека среди окружающих его слуг, тешащих его на разные лады, с негодованием упоминаются и такие, которые «бають и кощунять», то есть рассказывают ему на сон грядущий сказки. В этом первом упоиминании сказки полностью отразилось противоречивое отношение к ней, которое мы наблюдаем в русском обществе на протяжении многих веков. С одной стороны, сказка- любимое разблечение потеха , ей открыт доступ во все слои общества, с другой стороны, её клеймят и преследуют как нечто бесовское, не позволительное, расшатывающее устои древнерусской жизни. Так, Кирилл Туровский, перечисляя виды грехов, упоминает и баяние басен; митрополит Фотий в начале 15века заклинает свою паству, чтобы она воздержалась от слушания басен; царские указы 17 века неодобрительно отзываются о тех, кто губит свои души тем, что «сказки сказывает небывалые».

Всё это даёт нам основание пологать, что в Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. Её жанровые особенности — «установка на вымысел и равлекательные функции осознаются в равной мере как её носителями, так и гонителями. Уже в Древней Руси они – «сказки небывалые» и именно как таковые продолжают жить в народном репертуаре в дальнейшие века».

Исследователи о сказке и её жанровых особенностях.

Исследуя сказку, учёные по-разному определяли её значение и особенности. Одни из них с безусловной очевидностью стремились охарактеризовать сказочный вымысел как независимый от реальности, а другие желали понять, как в фантазии сказок преломилось отношение народных рассказчиков к окружающей действительности. Считать ли сказкой вообще любой фантастический рассказ или выделять в устной народной прозе и другие её виды – несказочную прозу? Как понимать фантастический вымысел, без которого не обходиться ни одна из сказок? Вот проблемы, которые издавна волновали исследователей.

Ряд исследователей фольклора сказкой называли всё то, что «сказывалось». Так, академик Ю.М. Сооколов писал; «Под народной сказкой в широком смысле этого слова мы разумеем устно-поэтический рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера ». Брат учёного, профессор Б.Ю. Соколов, тоже считал, что сказкой следует называть всякий устный рассказ. Оба исследователя утверждали, что сказки включают в себя целый ряд особых жанров и видов и что каждый из них можно рассматривать особо.

Попытку отличить сказку от других жанров фольклора предпринял более ста лет назад К.С. Аксаков. Говоря о различии между сказками и былинами, он писал: «Между сказками и песнями, по нашему мнению, лежит резкая черта. Сказка и песня различны изначала. Это различие установил сам народ, и нам всего лучше прямо принять то разделение, которое он сделал в своей литературе. Сказка – складка (вымысел), а песня – быль, говорит народ, и слова его имеют смысл глубокий, который объясняется, как скоро обратим внимание на песню и сказку ».

Вымысел, по мнению Аксакова, повлиял и на изображение места действия в них, и на характеры действующих лиц. Своё понимание сказки Аксаков уточнял такими суждениями: «В сказке очень сознательно рассказчик нарушает все пределы времени и пространства, говорит о тридесятом царстве, о небывалых странах и всяких диковинках». Аксаков считал, что самое характерное для сказок — вымысел, причём сознательный вымысел. С этой трактовкой сказок не согласился известный фольклорист А.Н. Афанасьев. «Сказка- складка, песня- быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим. Извращая действительный смысл этой пословицы, принимали сказку за чистую ложь, за поэтический обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными вымыслами. Несостоятельность такого воззрения уже давно бросалась в глаза», — писал этот учёный. Афанасьев не допускал мысли, что «пустая складка» могла сохраняться у народа в продолжение целого ряда веков и на огромной протяжённости страны, удерживая и повторяя «один и то же представления». Он сделал вывод: «нет, сказка — не пустая складка, в ней как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть, и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного понимания сказки».

Признак, принятый Аксаковым значимым для сказочного повествования, был положен с некоторыми уточнениями в основу определения сказки, предложенного советским фольклористом А.И. Никифоровым. Никифоров писал: «сказки — это устные рассказы, бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композиционно — стилистическим построением». Поясняя смысл своего определения, Никифоров указывал на три существенных признака сказки: первый признак современной сказки — целеустановка на развлечение слушателей, второй признак — необычное в бытовом плане содержание, наконец, третий важный признак сказки — особая форма её построения.

Традиционно выделяют три типа сказки:

1)волшевную;

2)бытовую;

3) сказку о животных.

Каждый из этих типов имеет свои особенности.

Народные сказки — это уникальная энциклопедия истории, общественного строя, быта и мировоззрения нашего народа. За много веков наши предки придумали тысячи сказок. Словно на крыльях они перелетали из века в век и передавали мудрость одного поколения другому.

Особенности русских народных сказок.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!)

Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!

Особенности русских народных сказок.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!)

Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!

Персонажи русской народной сказки о животных представлены, как правило, образами диких и домашних животных. Образы диких животных явно преобладают над образами домашних: это лиса, волк, медведь, заяц, из птиц — журавль, цапля, дрозд, дятел, воробей, ворон и др. Домашние встречаются значительно реже, причем они появляются не как самостоятельные или ведущие персонажи, а лишь в соединении с лесными: это собака, кот, козел, баран, лошадь, свинья, бык, из домашних птиц — гусь, утка и петух. Сказок только о домашних животных в русском фольклоре нет. Каждый из персонажей — это образ вполне определенного животного или птицы, за которым стоит тот или иной человеческий характер, поэтому и характеристика действующих лиц основана на наблюдении за повадками, манерой поведения зверя, его внешним обликом. Различность характеров особенно четко и определенно выражена в образах диких животных: так, лиса рисуется прежде всего как льстивая, хитрая обманщица, обаятельная разбойница; волк — как жадный и недогадливый “серый дурак”, вечно попадающий впросак; медведь — как глупый властитель, “лесной гнет”, употребляющий свою силу не по разуму; заяц, лягушка, мышь, лесные птицы — как слабые, безобидные существа, всегда служащие на посылках. Неоднозначность оценок сохраняется и при описании домашних животных: так, собака изображается как умное животное, преданное человеку; в коте отмечено парадоксальное сочетание смелости с леностью; петух криклив, самоуверен и любопытен.

Сказка в литературе и искусстве.

Сказку, и народная, и авторская, активно используется и в других видах искусства. При этом сказка используется и как жанр, и как исходный материал (не обязательно обрабатываемый по сказочным канонам).

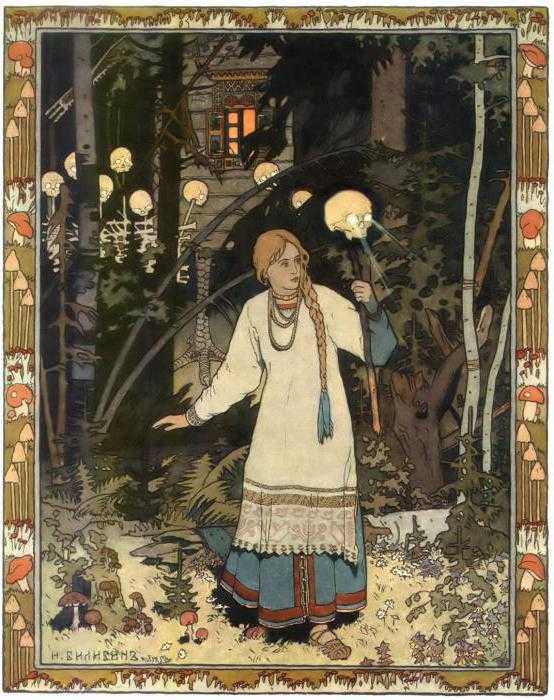

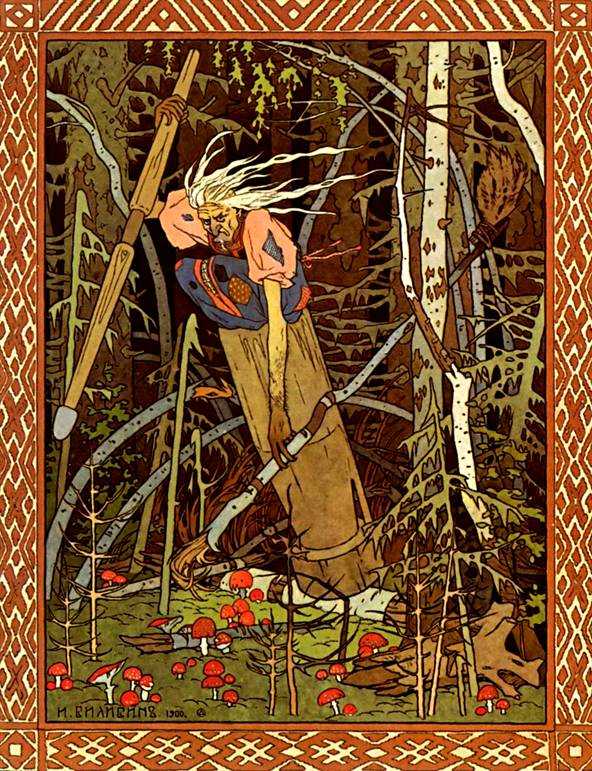

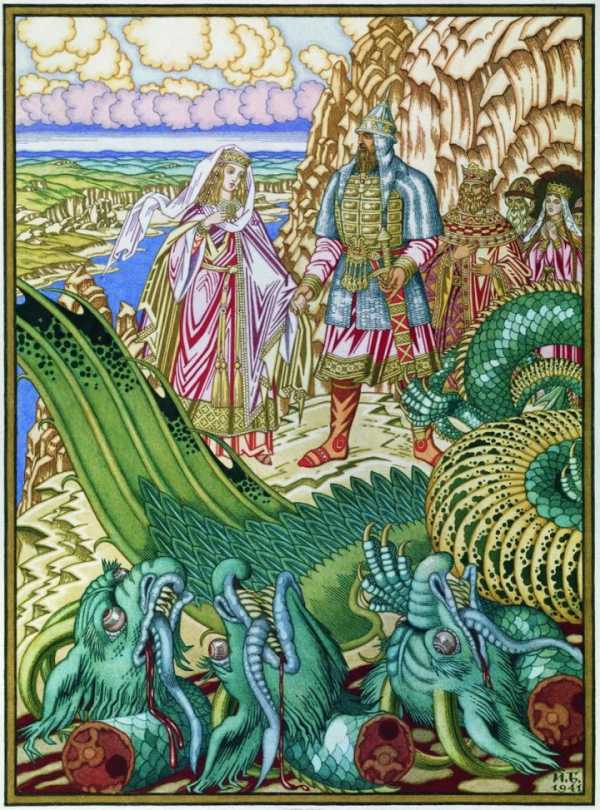

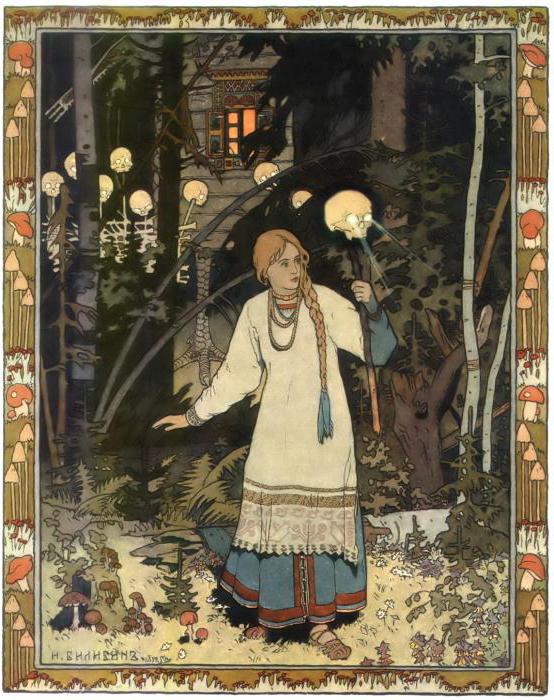

Вошли в сокровищницу изобразительного искусства иллюстрации к сказкам Ш.Перро французского художника Г.Дорэ. Сказочные мотивы и сюжеты использовали русские художники В. М.Васнецов, И.Я.Билибин, Г.И.Нарбут.

На сказочные сюжеты, в частности, на сюжеты сказок Ш.Перро, написаны многие музыкальные произведения: по сказке Золушка (опера Дж. Россини, балет С.Прокофьева), по сказке Синяя Борода (опера Б.Бартока Замок герцога Синей Бороды).

Всемирное признание снискали советские киносказки, снятые режиссерами А.Роу и А.Птушко. Превосходные фильмы сделаны режиссером Н.Кошеверовой (в том числеЗолушка по сказке Перро, Два друга по сценарию Е.Шварца, дописанному после его смерти драматургом Н.Эрдманом, Тень по пьесе Е.Шварца). Известны киносказки Б.Рыцарева, иронические вариации на сказочные темы кинорежиссера М.Захарова.

Собиратели сказок

Ярким собирателем был А.Н.Афанасьев. С 1857 -1862 годы им создаются уже сборники русских народных сказок. Уже в 1884 году вышел сборник собирателя Д.Н. Содовникова » Сказки и предания Самарского края». В этом сборнике были записаны 72 текста от сказочника Абрама Новопльцева — простого крестьянина из села Повиряськино Ставропольского уезда. В репертуар данного сборника вошли сказки: волшебные, бытовые, сказки о животных.

В советский период начали выходить сборники, представляя репертуар одного исполнителя. До нас дошли такие имена: А.Н. Барышниковой (Куприяниха), М.М. Коргуева ( рыбака из Астраханского края), Е.И. Сороковикова ( сибирского охотника) и др.

В словаре В.И. Даля сказка определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание». Там же приводится несколько пословиц и поговорок, связанных с этим жанром фольклора:

Либо дело делать, либо сказки сказывать. Сказка складка, а песня быль. Сказка складом, песня ладом красна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от начала начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается.

Уже из этих пословиц ясно: сказка — вымысел, произведение народной фантазии — «складное», яркое, интересное произведение, имеющее определённую целостность и особый смысл.

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.

Методика работы со сказкой в детском саду

Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром человека, мощный инструмент развития. Сказка окружает нас повсюду. Интерес психологов к сказке существует давно.

Конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно – образного и наглядно – действенного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно психическим особенностям дошкольников.

Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать окружающее.

Понимание и проживание через сказку содержания свойственного внутреннему миру любого человека, позволяют ребёнку распознать и обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, понять их смысл и важность каждого из них.

Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою».

В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется трудолюбие – ленивости, добро – злу, храбрость – трусости. Симпатии детей всегда привлекают те, кому свойственны: отзывчивость, любовь к труду, смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.

Е.А.Флерина, крупнейший педагог в области эстетического воспитания, видела преимущество рассказывания перед чтением в том, что рассказчик передает содержание так, будто бы он был очевидцем происходящих событий. Она считала, что рассказыванием достигается особая непосредственность восприятия.

Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый воспитатель, т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки.

Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.

Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако опыт опыту рознь. Можно просто рассказать историю, которая недавно произошла. А можно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать определенный вывод, или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя к размышлениям о жизни. Именно такие истории являются особенно ценными, терапевтическими. В обычаях, сказках, мифах, легендах описаны основы безопасной и созидательной жизни. Главное – заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом внутри.

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не уведут ребенка в реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки, оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказке можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации – так и останется в пассиве. И если с ребенком размышлять над каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в сознании. Тем самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие ценности.

Чтобы развить определённые качества и способности с помощью сказки, надо уметь преподать материал, чтобы принести наибольшую пользу детям. В книге Сухомлинского «Сердце отдаю детям» есть рекомендации, как следует читать детям. Сказки дети должны слушать в обстановке, которая помогает более глубокому восприятию сказочных образов, например, в тихий вечер в уютной обстановке, на природе. Рассказы должны быть яркими, образными, небольшими. Нельзя давать детям множество впечатлений, так как может притупиться чуткость к рассказанному. Не следует много говорить. Ребёнок должен уметь не только слушать слово воспитателя, но и молчать. Потому, что в эти мгновения он думает, осмысливает новое. Поэтому воспитателю надо уметь дать ребёнку подумать. По мнению Сухомлинского, это одно из самых тонких качеств педагога.

Сказки нужно использовать в воспитании детей, но возникает одна проблема: не затруднит ли сказка познания истинных закономерностей реальной жизни. Сухомлинский считает, что дети прекрасно понимают, что является волшебством, а что происходит в реальной жизни. Например, самый распространенный вид сказок, который рано становится известным ребенку,— сказки о животных. Звери, птицы в них и похожи, и не похожи на настоящих. Идет петух в сапогах, несет на плече косу и кричит во все горло о том, чтобы шла коза вон из заячьей избушки, иначе быть дерезе зарубленной («Коза-дереза»). Волк ловит рыбу — опустил хвост в прорубь и приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика! («Лиса и волк»). Лиса извещает тетерева о новом «указе» — тетеревам без боязни гулять по лугам, но тетерев не верит («Лиса и тетерев»). Легко усмотреть во всех этих сказках неправдоподобие: где это видано, чтобы петух ходил с косой, волк ловил рыбу, а лиса уговаривала тетерева спуститься на землю? Ребенок принимает выдумку за выдумку, как и взрослый, но она его привлекает необычностью, непохожестью на то, что он знает о настоящих птицах и зверях. Больше всего детей занимает сама история: будет ли изгнана коза-дереза из заячьей избушки, чем кончится очевидная нелепость ловить рыбку хвостом, удастся ли хитрый умысел лисы. Самые элементарные и в то же время самые важные представления — об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности— ложатся в сознание и определяют для ребенка нормы поведения. Детям надо пережить борьбу зла и добра, понять, что в сказке отражены представления человека о правде, чести, красоте. Без сказок мир стал бы неинтересным.

В сказках много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребенка легко утешить, но легко и огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки, его выгнала коза. Ребёнку тоже грустно, ему жаль зайку. Петух прогнал козу — радости зайца нет конца. Весело и слушателю сказки. Малыш с горячим сочувствием следит за всем, о чем говорится в сказке: радуется победам Ивана-царевича, чудесам Василисы Премудрой, огорчается их невзгодам.

В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках часто совершается в семье. Говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со двора, берегла братца, а девочка заигралась-загулялась— и братца унесли гуси-лебеди («Гуси-лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры — напился водицы из козьего копытца и стал козликом («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). Добрая сирота терпит гонения злой мачехи («Хаврошечка», «Морозко»). В развитие действия неизменно вносятся этические мотивировки: несправедливость становится источником страданий и злоключений, благополучные концовки всегда устраняют противоречия нормам справедливости. Сказка учит ребенка оценивать дела и поступки людей в свете правильных понятий о том, что хорошо и что плохо.

В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость.

В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. Сказки для данной категории должны быть простыми в восприятии, с ярким динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преимущество занимают сказки о животных. Знакомя малышей со сказкой, необходимо каждый раз напоминать о том, что это – сказка. И постепенно малыши запоминают, что «Курочка Ряба», «Теремок» — это сказки. Перед чтением сказки можно провести дидактическую игру с участием героев сказки. Во время чтения воспитатель должен следить за реакцией детей. После чтения педагог спрашивает, понравились ли детям герои сказки. Дети данного возраста легко запоминают сказки.

В средней группе каждый месяц следует знакомить дошкольников с новой сказкой. Перед чтением сказки проводится соответствующая подготовка. В начале года детей следует знакомить с новыми словами, давая им объяснения: лавочка- деревянная длинная скамейка, скалочка- деревянная каталочка, которой раскатывают тесто ( в сказке «Лисичка со скалочкой») и др. Во втором полугодии с помощью упражнений необходимо выяснить, как дети понимают те или иные обороты речи, могут ли заменить слово

синонимом. Например: сдуру- не подумав, бранится- ругается, насилу нашел – долго искал ( сказка «Лиса и козел»; кинулась туда- сюда – в разные стороны; кликала- звала ( «Гуси – лебеди»).

После предварительной словарной работы воспитатель сообщает детям, что новые слова, услышанные ими сегодня, живут в сказке, которую он сейчас расскажет. После прослушивания сказки желательно провести с детьми беседу по её содержанию. Можно задать несколько вопросов. Чтобы ещё раз подчеркнуть идею сказки, можно вторично рассказать сюжет, содержащий данную идею.

В средней группе следует учить детей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова и выражения.

В старшей группе дошкольники учатся определять и мотивировать свое отношение к героям сказок (положительное или отрицательное). Дети этого возраста самостоятельно определяют вид сказки, сравнивают их между собой, объясняют специфику.

Например, на занятии по сказке «Хаврошечка» воспитатель сначала рассказывает сказку, а затем беседует с детьми: «Почему вы думаете, что это сказка? О чем в ней говорится? Кто из героев сказки вам понравился и чем? Вспомните, как начинается сказка и как заканчивается? Кто запомнил разговор Хаврошечки с коровушкой и может повторить его?» Эти вопросы помогают дошкольникам глубже понять основное содержание сказки, определить характер героев, выявить средства художественной выразительности (зачин, повторы, концовка).

В подготовительной к школе группе особую роль играет анализ текста сказки. При первом чтении важно показать сказку как единое целое. При вторичном ознакомлении следует обращать внимание на средства художественной выразительности. Здесь особую нагрузку несут вопросы: » О чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать о героях сказки? Как вы оцениваете поступок того или иного действующего лица? Что произошло с героями сказки?». С помощью вопросов можно выяснить какие средства выразительности используются в сказке. Необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов. Знакомство со сказкой «Снегурочка» можно начать с беседы. «Кто из вас любит зиму? Почему?- спрашивает педагог у детей. – Что вы зимой лепили из снега? А сейчас я вам прочитаю про девочку, которую звали Снегурочка». Затем педагог задает детям следующие вопросы: » Что я прочила рассказ или стихотворение? А как вы узнали, что это сказка? Кто вам понравился в сказке? Почему? Какая была Снегурочка? Как вы думаете, почему её так назвали?».

Таким образом, значение сказок в воспитании чувств у ребёнка велико. Сказка – источник детского мышления, а мысль дошкольника неотделима от чувств и переживаний.

Заключение

Каждая эпоха создала свои сказки. В них запечатлелось все многообразие человеческих отношений. Именно в народных сказках к нам дошли смех и слезы, радость и страдание, любовь и гнев, правда и кривда, вера и безверие, трудолюбие и лень, честность и обман. Известные русские поэты и писатели восхищались народными сказками. А.С. Пушкин, говорил, что каждая из них является настоящей поэмой. В.Г. Белинский назвал их драгоценными историческими документами и подчеркивал их социальное значение. А.М. Горький писал о такой важной особенности русской сказки, как способность «заглядывать наперед».

Источники:

1.Круглов Ю. Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4 — 6 кл. Сост., автор предисл., примеч., словаря Ю. Г. Круглов. — М.: Просвещение, 1983. — 320 с, ил. — (Школ. б-ка).

2.http://www.testsoch.info/istoriya-vozniknoveniya-russkix-narodnyx-skazok-xudozhestvennyj-analiz-detskie-narodnye-skazki/

3. http://community.livejournal.com/navoslavie/profile

4. http://www.bibliotekar.ru/kBilibin/index.htm

5. Русский Биографический Словарь А. А. Половцова.

6.Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – Ростов-на-Дону, 1996.

7.Т. Аникин В. П., “Русская народная сказка”, М.:Художественная литература, 1984;

«Путешествие в мир русских народных сказок»

Классный час для

1 класса.

Учитель начальных классов

Андреева Е.А.

Любите ли вы сказки?

А почему сказки называют народными?

Народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из поколения в поколение.

В мире много сказок Грустных и смешных, И прожить на свете Нам нельзя без них.

В сказке может всё случиться: Что-то ждёт нас впереди? Слышишь? Сказка в дверь стучится, Скажем сказке: “Заходи”.

Что такое сказка?

- Сказка — произведение о вымышленных лицах и событиях с участием волшебных фантастических сил.

Корзинка со сказочными вещами.

“ Лиса и журавль”

“ Гуси-лебеди”

“ Курочка Ряба”

“ Жар-птица и Василиса-царевна”

“ Царевна-лягушка”

“ Петушок и бобовое зернышко”

Сказочные письма

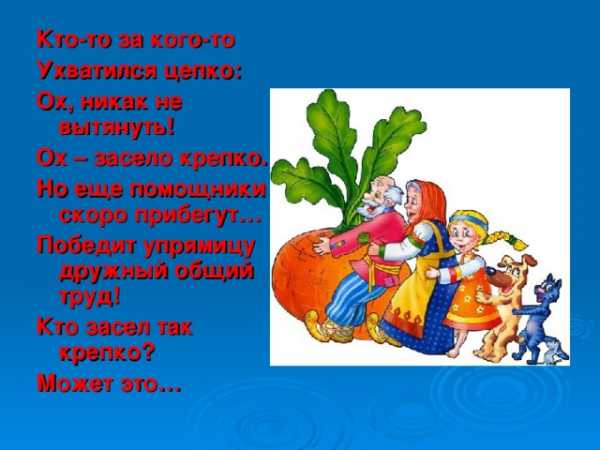

Кто-то за кого-то

Ухватился цепко:

Ох, никак не вытянуть!

Ох – засело крепко.

Но еще помощники скоро прибегут…

Победит упрямицу дружный общий труд!

Кто засел так крепко?

Может это…

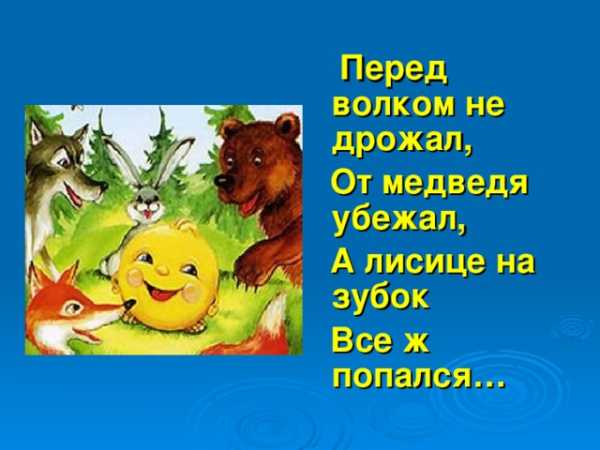

Перед волком не дрожал,

От медведя убежал,

А лисице на зубок

Все ж попался…

Возле леса, на опушке,

Трое их живет в избушке.

Там три стула и три кружки,

Три кроватки три подушки.

Угадайте без подсказки,

Кто герои этой сказки?

- Очень расстроена.

Нечаянно разбила яичко…

- Все закончилось благополучно,

Только хвост мой остался в проруби…

Послушайте отрывок и отгадайте из какой он сказки.

«Мужик и медведь»

- На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидается:

— Теперь меня, мужик не обманешь, давай мою долю.

— Бери, медведюшко, корешки, а я себе возьму хоть вершки.

«Гуси – лебеди»

– Яблонька, яблонька, скажи, куда гуси полетели?

— Съешь моего лесного яблочка,- скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся

«Крошечка – Хаврошечка»

– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. Двуглазка пошла с сиротой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась.

-Спи, глазок, спи, другой!

Коровушка наткала, побелила,в трубы накатала.

multiurok.ru

Русские народные какие сказки называют народными?

РУССКИЕ НАРОДНЫЕКакие сказки называют народными?

Виды сказокБЫТОВЫЕ СКАЗКИ

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

присказка – коротенький смешной, часто абсурдный рассказик, прибаутка, не имеющая прямого отношения к сюжету. Она служит для введения слушателя в атмосферу сказки, настройки его на необходимую «волну» восприятия: «Это только присказка, а сказка впереди…» начинается сказка с зачина — «В некотором царстве, в некотором государстве», «Жили-были»… Для разбития сказки на логические отрывки используются и другие присказки: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

УЗНАЙ СКАЗКУ

Кроссворд «Знаешь ли ты сказки»

|

|||

| Вспомним, из каких частей состоят обычно русские народные сказки? Вспомним, из каких частей состоят обычно русские народные сказки? А в нашем произведении не сказочный,а реалистичный зачин, но в нем говорится о том же, о чем и в сказочном: что, где и когда происходит…. |

Викторина по сказкам Какие качества восхваляются в сказке? Какие качества высмеиваются в сказке? Народные сказки – уникальный материал, позволяющий раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как |

||

| Русские народные сказки «Царевна-лягушка» Виды сказок Героические подвиги, радостный, творческий труд, сочетание внутренней и внешней красоты героев |

Сказка ложь да в ней намёк… Русские народные сказки Урок литературы в 5 классе Сказка ложь, да в ней намёк, Сказка ложь, да в ней намёк, Добрым молодцам урок Передаваясь из поколения в поколение, сказки пришли к нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные… |

||

| Русские народные праздники русские народные праздники Если будни осмыслялись как время, в которое человек должен заниматься мирскими делами, добывая хлеб насущный, то праздник понимался… |

Вопросы учебной темы: Вопросы учебной темы А. Н. Афанасьев.«Народные русские сказки», Москва, «Художественная литература», 1991г |

||

| В. М. Васнецов «Книжная лавочка» В. М. Васнецов «С квартиры на квартиру» Рябове Вятской губернии (ныне Кировская область), которая издавна славилась величественной красотой природы, искусством народных… |

Проект по литературе. Тема: Образ Бабы Яги в русских сказках Слушая русские народные сказки, мы привыкли считать Бабу Ягу необходимым персонажем. Что же такого в этом существе, что пугает, но… |

||

| Какие сказки принадлежат перу Г. Х. Андерсена? «Беляночка и Розочка» Оле-Лукойе мог бы рассказывать им сказки? (Прыснуть в глаза из спринцовки сладким молоком и подуть на затылок) |

Литература 5 класс «…Русские песни, предания, пословицы, …наконец русские сказки без сомнения заслуживают большого внимания: они память нашего давно… |

rpp.nashaucheba.ru

Народная сказка — это хороший способ познания мира ребенком

Каждая мама стремится, чтобы ее малыш проводил время не только интересно, но и с пользой. Именно поэтому наши бабушки читали нам в детстве увлекательные сказки. Прошли годы, но эти занимательные истории не потеряли своей актуальности. В наше время мамы покупают для своих малышей красочные иллюстрированные книжки, в которых находятся старые добрые истории, полюбившиеся нам еще в детстве.

Что такое сказка

За много столетий было придумано множество интересных историй, но кто их придумал и, главное, для чего? Народная сказка — это история или небылица, которую сочинили люди. Такое повествование не имеет конкретного автора, но оно отображает характер и ценности народа, который его сотворил.

Обычно в таких историях идет речь о противоборстве добра и зла, и в них всегда побеждают положительные персонажи. Чтобы такие сказки было увлекательно читать, в них включены приключения, волшебство и умеющие разговаривать животные. Именно поэтому их читают с упоением не только детки, но и уже взрослые родители.

Зачем они нужны

Сегодня народная сказка — это кладезь мудрости, который необходим маленькому человечку, ведь он только начинает познавать мир. Такие рассказы помогают развить в сознании ребенка моральные ценности, дают ему понять, что такое доброта и какие поступки считаются плохими.

Кроме того, читая вместе с родителем, малыш тренирует речевые навыки, и подобное времяпрепровождение представителей двух поколений делает их еще ближе друг к другу. Но даже в том случае, когда ребенок не умеет говорить, картинки помогают ему проявлять эмоции при виде уже знакомого Колобка, курочки Рябы или жителей теремка. А сказочные истории, изложенные доступным языком, способствуют развитию внутреннего мира, ведь для маленьких детей это очень важно.

Кроме того, на поступках главных героев дошколята учатся смекалке и находчивости, что пригодится им во взрослой жизни, когда они сами будут сталкиваться с трудностями. Народная сказка — это настоящий помощник в развитии творческой личности. Но кроме этого у малыша формируется человечность и сочувствие к другим людям и животным.

О чем повествуют русские народные сказки, мультфильмы и фильмы

Каждая нация может похвастаться коллекцией небылиц. Любая такая история отображает свои характерные черты, которыми одарены главные герои, также в них есть привычный быт и традиции. Так, русские народные сказки, мультфильмы и фильмы раскрывают сущность славянской души. В частности, это простота характера, добродушие и находчивость, которые помогают заработать хорошую репутацию и достичь счастья.

Кто-то может не понимать, в чем польза сказки об Иванушке-дурачке. Но здесь отображается смиренность персонажа и несклонность его к злобе, которая помогает получить то, чего не могут добиться коварные и хитрые люди. Именно эти тонкости способен уловить малыш, у которого только начинает формироваться характер. Такой ребенок уже сможет различать красоту души и внутреннее уродство. Интересно то, что все народные фильмы, сказки, мультфильмы учат тому, что в беде могут выручить друзья, что нужно оставаться верным своей любви, и тому, что добрые люди более счастливы.

Список русских сказок

Известно, что существует множество интересных повествований. Но порой, когда пытаешься их вспомнить, на ум не приходит ничего кроме «Колобка». Поэтому сейчас можно повторить для себя названия народных сказок, которые нам так часто читали в детстве.

Русские сказки о животных — это «Лиса и Журавль», «Волк и семеро козлят», «Козел да Баран», «Теремок», «Кот – серый лоб», «Петух и жерновцы», «Зайкина избушка», «Маша и Медведь». Также есть сказки, в которых присутствует волшебство. Это «Василиса Прекрасная», «Снегурочка», «Морозко», «Сивка-бурка», «По-щучьему веленью», «Курочка Ряба», «Иванушка и серый Волк», «Аленушка и братец Иванушка». Примечательно то, что все эти народные сказки, мультфильмы и постановки фильмов интересно пересматривать и перечитывать снова и снова и каждый раз сопереживать героям повествования.

Наследие других народов

В каждой стране есть такие сказки, которые увлекут любого ребенка и при этом помогут ему еще лучше усвоить то или иное качество. Например, украинские сказки очень напоминают своим стилем изложения и персонажами русские небылицы. Это и всем известный «Козел и Баран», и «Соломенный Бычок», «Серко», «Мороз и Ветер», «Хлебороб» и другие.

Белорусский фольклор тоже открывает перед читателем традиции и устои своего народа. Как пример можно рассмотреть такие сказки: «Потерянное слово», «Как Степка с Паном говорил», «Пану наука», «Бабка-шептуха», «Два Мороза», «Аленка», «Андрей всех мудрей», «Отцов дар», «Лисица-хитрица», «Почему Барсук и Лиса в норах живут». Конечно, мы назвали далеко не все сказки, поскольку народная мудрость очень глубока и обширна, но из каждого из этих повествований ребенок сможет вынести важный урок.

Приучать ли малыша к сказкам

Порой современные родители не решаются знакомить своих детей с подобным фольклором. Они считают, что народная сказка — это глупый вымысел, который не дает малышу правильного представления о жизни. Они уверены, что представленные в этих произведениях говорящие животные и легкий успех только воспитают излишнее воображение.

В действительности же это ошибочное мнение, поскольку детки воспринимают мир совсем в других красках. Именно такой язык помогает им принять жизнь и знакомит с тем, что есть злые и добрые люди, учит правильно себя с ними вести. Также сказки говорят о том, что нужно слушать родителей, что важно стать хорошим человеком, что у животных есть чувства.

Поскольку у малышей еще нет логического мышления, такие истины воспринимаются естественно и не вызывают нездоровой реакции и нарушений в психике.

Напоследок стоит напомнить, какую радость приносили эти сказки вам в детстве, когда бабушка или мама брала книжку и начинала произносить волшебные слова: «Жили-были…»

fb.ru

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Все мы когда-то были детьми и все без исключения любили сказки. Ведь в мире сказок есть особенный и необыкновенный стиль, наполненный нашими мечтами и фантазиями. Без сказок даже реальный мир теряет свои краски, становится обыденным и скучным. Но откуда взялись всем известные герои? Быть может, когда-то по земле ходили настоящая Баба Яга и леший? Давайте разбираться вместе!

По определению В.Даля, «сказка — вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание”. А вот Новая иллюстрированная энциклопедия даёт такое определение сказки: «это один из основных жанров фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с уставкой на вымысел”. Ну и конечно же нельзя не вспомнить слова нашего великого поэта: ”Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!”

Т.е., как не крути, сказка-вымысел… Но ведь в ней всё необыкновенно, волшебно и очень привлекательно. Идёт погружение в таинственный, зачарованный мир, где звери говорят человеческим голосом, где предметы и деревья передвигаются сами по себе, где добро обязательно побеждает зло.

Каждый из нас помнит как была наказана Лиса за то, что обманом выгнала Зайчика из избушки (“Лиса и Заяц”), как жестоко поплатился своим хвостом бестолковый Волк, который на слово поверил хитроумной Лисе (“Волк и Лиса”), как быстро справились с репкой (“Репка”), когда решили тянуть её сообща да ещё и не забыли Мышку позвать, как сильный забыл о слабых в сказке “Теремок” и к чему это привело…

Умное, доброе, правильное, высоконравственное, заложенное в сказках помогает воспитать в наших детях самые лучшие человеческие качества. Сказка учит жизненным премудростям. И эти ценности вечные, из них складывается то, что и называем мы – духовная культура.

Помимо прочего, неоценимость сказок и в том, что они дают возможность познакомить детей с жизнью и бытом русского народа.

Что значит русская деревня? Что значило дерево, лес для русского человека? А предметы домашнего обихода: посуда, одежда, обувь (одни знаменитые лапти чего стоят!), музыкальные инструменты (балалайка, гусли). Это наша возможность рассказать и показать детям как жили люди в России раньше, как складывалась культура великого народа, частью которого волею судьбы стали мы, их родители, дедушки и бабушки.

Русская народная сказка — это и неоценимая помощница в формировании языковых и речевых навыков ребёнка. Слова и выражения из сказок с их древним и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании и живут в нас, независимо от того где находимся мы сами.

Сказки дают возможность расширить словарный запас по любой теме (будь то сказки о животных, бытовые или волшебные). Традиционные русские повторы, особая мелодичность, редкие “забытые” нами слова, пословицы и поговорки, чем так богата русская речь: всё это позволяет сделать сказку доступной, понятной для детского сознания, помогает легко и быстро запомнить её. А всё это развивает фантазию детей, учит их красивой и складной речи. (Как знать, может те сказки, которые они начинают придумывать вслед русским народным сказкам, тоже когда-то войдут в сокровищницу языка).

Сказка — это особый литературный жанр, история, разворачивающаяся во вневременном и внепространственном измерении. Действующие лица такой истории — вымышленные персонажи, попадающие в сложные ситуации и выходящие из них благодаря помощникам, чаще всего наделенным волшебными свойствами. При этом коварные злодеи строят им разные козни, однако в конечном итоге добро побеждает. Создания сказок имеет древнюю историю .

ИЗ ИСТОРИИ СКАЗОК:

Сказки появились в столь глубокой древности, что с точностью определить время их рождения очень сложно. Так же мало знаем мы и об их авторах. Скорее всего, сказки сочиняли те самые крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев повествования.

Кто-нибудь задумывался, есть ли за этими сказаниями реальные события, были ли сказочные герои самыми обычными людьми, чья жизнь и приключения могли стать основой для сказок. А почему бы и нет? Например, лешим мог оказаться кто-то, долго живущий в лесу, отвыкший от общения с людьми, но хорошо ладивший с лесом и его обитателями. Ну, Василиса-красавица – тут все понятно. А вот Кощей Бессмертный похож на старика, женившегося на молодой девушке.

А вот с Бабой-Ягой ситуация интереснее. Наша земля расположена на пересечении дорог из Европы в Азию, с юга на север и наоборот. Вот поэтому и жили мы в тесной связи с рядом живущими народами. С севера с нами контактировали викинги, которые были на ступень выше по развитию, чем мы. Они принесли нам металл и оружие, свои легенды и сказки – а мы им одежду, обувь и продукты питания, все, чем богата наша земля. Оттуда сказка о Бабе Яге, там она была злой старухой Хеель на двух костяных ногах, которая живет в отдельной избушке на окраине леса, сторожит души умерших и являет собой пограничный пункт в переходе от земной жизни в загробную. Она не отличается особой добротой и изо дня в день создает массу испытаний и неприятностей для тех, кто идет этой дорогой. Вот поэтому к Бабе Яге попадают герои наших сказок, загнанные своими неприятностями в глухой угол.

Передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями.

Сказки рассказывали взрослые и — вопреки нашему нынешнему представлению — не только детям, но и взрослым тоже.

Сказки учили выпутываться из непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх — и любая сказка оканчивалась счастливым финалом.

Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и поучительных знаний.

Сложно сказать, когда появилась первая сказка. Наверное, это не возможно «ни в сказке сказать, ни пером описать». Но известно, что первые сказки были посвящены явлениям природы и их главными персонажами были Солнце, Ветер и Месяц.

Немного позже они приняли относительно человеческий облик. Например, хозяин воды — это дедушка Водяной, а Леший — это хозяин леса и лесных зверей. Именно эти образы говорят о том, что народные сказки создавались еще в то время, когда люди очеловечивали и одушевляли все стихии и силы природы.

Еще одним важным аспектом верований первобытных людей, который нашел отражение в народных сказках, является почитание птиц и зверей. Наши предки верили, что каждый род и племя происходит от конкретного животного, которое было покровителем рода (тотемом). Именно поэтому часто в русских сказках действуют Ворон Воронович, Сокол или Орел.

Также в народных сказках нашли свое выражение и древние обряды (например, посвящения мальчика в охотники и воины). Удивительно, что именно с помощью сказок они дошли до нас в почти первозданной форме. Поэтому народные сказки очень интересны для историков.

СКАЗКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Сказки раскрывают все важнейшие стороны русской жизни. Сказки — неисчерпаемый источник сведений о национальном характере. Сила их и в том, что они не только раскрывают его, но и создают. В сказках раскрывается множество отдельных черт характера русского человека и особенностей его внутреннего мира и идеалов.

Вот типичный диалог (сказка «Летучий корабль»):

Старик спрашивает дурня: «Куда идешь?»

— «Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль».

— «Разве ты можешь сделать такой корабль?»

— «Нет, не сумею!» — «Так зачем же ты идешь?» — «А Бог его знает!».

За этот замечательный ответ (потому, что он честный!) старик помогает герою добыть царевну. Это вечное странствие «не знаю куда», в поисках «не знаю чего» присуще всем русским сказкам, да и всей русской жизни в целом.

Еще в русских сказках, как и в русском народе, сильна вера в чудо.

Конечно, все волшебные сказки в мире строятся на каких-то необыкновенных событиях. Но нигде чудесное так не главенствует над сюжетом, как в русских. Оно нагромождается, переполняет действие и в него всегда верят, безоговорочно и без тени сомнения.

Свидетельствуют русские сказки и об особой вере русского человека в значение сказанного слова. Так, существует отдельный цикл из разряда сказок-легенд, в котором весь сюжет завязан на разного рода случайно вырвавшихся проклятиях. Характерно, что известны только русские варианты подобных сказок. В волшебных сказках также подчеркивается важность произнесенного слова, необходимость держать его: пообещал жениться на той, которая найдет стрелу, — надо выполнять; сдержал слово и ходил на могилу к отцу — будешь награжден; произнесла обещание выйти замуж за того, кто украл крылышки, — выполняй. Этими простыми истинами наполнены все сказочные сюжеты.

Слово открывает двери, поворачивает избушку, разрушает чары. Пропетая песенка возвращает память мужу, забывшему и не узнавшему свою жену, козленочек своим четверостишием (кроме него, видимо, он ничего говорить не умеет, иначе бы объяснил, что случилось) спасает сестрицу-Аленушку и себя. Слову верят, без всякого сомнения. «Я тебе пригожусь», — говорит какой-нибудь зайчик, и герой отпускает его, уверенный (впрочем, как и читатель), что так и будет.

Нередко герои награждаются за свое страдание. Эта тема также особо любима русской сказкой. Часто симпатии оказываются на стороне героев (еще чаще — героинь) не в силу их особых качеств или совершаемых ими поступков, а из-за тех жизненных обстоятельств — несчастье, сиротство, бедность, — в которых они оказались. В этом случае спасение приходит извне, ниоткуда, не как результат активных действий героя, а как восстановление справедливости. Такие сказки призваны воспитывать сострадание, сочувствие к ближнему, чувство любви ко всем страждущим. Как тут не вспомнить мысль Ф. М. Достоевского о том, что страдание необходимо для человека, т. к. укрепляет и очищает душу.

Своеобразным представляется отраженное в сказках отношение русского народа к труду. Вот, казалось бы, непонятная с точки зрения идеалов сказка про Емелю-дурака.

Лежал он всю жизнь на печи, ничего не делал, да еще и не скрывал причины, отвечал «Я ленюсь!» на все просьбы о помощи. Пошел как-то по воду и поймал волшебную щуку. Продолжение хорошо знакомо всем: щука уговорила его отпустить ее назад в прорубь, а за это обязалась выполнять все желания Емели. И вот «по щучьему веленью, по моему прошенью» сани без лошади везут дурака в город, топор сам дрова рубит, а они в печь складываются, ведра маршируют в дом без посторонней помощи. Мало того, Емеля еще и дочку царскую заполучил, тоже не без вмешательства волшебства.

Конец, правда, все-таки обнадеживающий (в детских пересказах его почему-то часто опускают): «Дурак, видя, что все люди как люди, а он один был нехорош и глуп, захотел сделаться получше и для того говорил: «По щучьему веленью, а по моему прошенью, кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!» И лишь успел выговорить, то в ту ж минуту сделался так прекрасен, а притом и умен, что все удивлялись».

Эту сказку часто трактуют как отражение извечной склонности русского человека к лени, безделью.

Говорит же она, скорее, о тяжести крестьянского труда, рождавшего желание отдохнуть, заставлявшего мечтать о волшебном помощнике.

Да, если тебе повезет и ты поймаешь чудо-щуку, можно будет с удовольствием ничего не делать, лежать на теплой печи и думать о царской дочке. Все это, конечно, также нереально для мечтающего об этом мужика, как ездящая по улицам печка, и ждет его обычная трудная повседневная работа, но помечтать-то о приятном можно.

Сказка раскрывает и еще одно отличие русской культуры — в ней нет святости понятия труда, того особого трепетного отношения, на грани «труд ради самого труда», которое свойственно, например, Германии или современной Америке. Известно, например, что одной из распространенных проблем у американцев является неумение расслабиться, отвлечься от дела, понять, что ничего не случится, если на неделю уехать в отпуск. Для русского человека такой проблемы нет — отдыхать и веселиться он умеет, а работу воспринимает как неизбежность.

Известный философ И. Ильин считал такую «лень» русского человека частью его творческой, созерцательной натуры. «Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, — писал русский мыслитель, — наша природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (А.С. Пушкин), за которой скрывается сила творческого воображения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота вносилась во все — от ткани и кружева до жилищных и крепостных строений». Пусть нет рвения и возвеличивания труда, зато есть чувство прекрасного, слияние с природой. Это тоже приносит свои плоды — богатое народное искусство, выразившееся в том числе и в сказочном наследии.

Однозначным является отношение к богатству. Жадность воспринимается как большой порок. Бедность же является достоинством.

Это не значит, что нет мечты о достатке: трудности крестьянской жизни заставляли мечтать о скатерти-самобранке, о печке, в которой «и гусятины, и поросятины, и пирогов — видимо-невидимо! Одно слово сказать — чего только душа хочет, все есть!», о невидимом Шмате-разуме, который стол яствами накрывает, а потом убирает и т. д. И о волшебных замках, которые за один день сами строятся, и о полцарстве, за невесту полученном, тоже было приятно помечтать долгими зимними вечерами.

Но богатство достается героям легко, между делом, когда они о нем и не думают, как дополнительный приз к хорошей невесте или спасенной жене. Стремящиеся к нему как самоцели всегда наказываются и остаются «у разбитого корыта».

Читайте также:

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

moiarussia.ru

это.. Русские народные сказки :: SYL.ru

Произведения фольклора – это неотъемлемая часть культуры каждого народа. Одним из элементов устного народного творчества всегда были и будут сказки. Именно им будет посвящена данная статья. Сказка – это чистый вымысел или нечто большее? Чему они учат и что будет, если ребёнка лишить волшебных миров? Пришла пора разбираться!

Что такое «сказка» и чем характеризуется русская народная сказка: определения

Согласно традиционной трактовке, сказка – это произведение либо устного народного, либо индивидуально авторского творчества. Пример авторской интерпретации – это сказка А. Толстого «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Но ведь где-то же черпала своё вдохновение авторская художественная литература? Сказки коллективного создания, которые передавались из уст в уста в течение многих веков, – вот что было источником и началом всех начал. Сегодня именно они будут рассмотрены в этой статье максимально подробно.

Русские народные сказки, которые до XVII века назывались байками или баснями, представляют собой одну из форм фольклорной прозы. Они создавались в течение длительного времени путём наращений и убавлений в повествовании, которые производились каждым отдельно взятым человеком и, отсюда, всем русским народом.

В сказках самосознание людей пыталось максимально выразить себя: они вкладывали в истории наиболее характерные элементы своей культуры, традиций, нравов, чтобы передать этот опыт подрастающему поколению, нуждающемуся в жизненном ориентире. Русские народные сказки, таким образом, это кладезь древней мудрости. В них поднимаются извечные вопросы нравственного, семейного, бытового, государственного характера, на каждый из которых в результате даётся однозначный ответ: так поступать – хорошо, а так – плохо.

Как подразделяются русские народные сказки?

Фольклорные сказки классифицируются на несколько крупных категорий. По одному из наиболее распространённых вариантов, который был предложен Э. В. Померанцевой, известной исследовательницей жанра, схема разграничения сказок выглядит следующим образом:

- Сказки о животных («Колобок», «Коза-дереза»).

- Волшебные сказки («Царевна-Лягушка», «Иван-дурак»).

- Бытовые («Каша из топора», «Как мужик с барином обедал»).

- Иногда выделяются также сказки новеллистические, или авантюрные.

Пришло время разобраться конкретнее в каждом из видов.

Сказки о животных

Детские сказки о животных – это одна из древнейших разновидностей данного жанра. Такие произведения целиком построены на иносказании, или аллегории: через животный мир явственно проступает мир человеческий. Каждый из персонажей наделяется чертами характера и свойствами людей: так, традиционные здесь герои – это лиса, которая всегда хитра и не побрезгует очередным обманом; волк, который самоуверен и глуп, в результате чего всегда заканчивает плачевно; медведь, нередко выступающий олицетворением невежественности и грубой силы. Дрозд, лягушка, заяц, мышка обычно являются представителями слабого начала, которое тем не менее в результате побеждает. Таким образом, в сказках о животных происходит развенчание человеческих пороков, таких как жадность, стремление причинить вред ближнему, зависть, корысть, алчность. Утверждаются противоположные, положительные черты, например, умение помочь другу в беде, сострадание, милосердие и пр.

Приёмами, активно используемыми в ходе повествования, являются все оттенки юмора и сатиры. Художественный язык сказок очень разнообразен и насыщен, состоит из большого количества диалогов. Произведения обладают динамичным действием, которое выступает двигателем быстро развивающегося сюжета. Композиция обычно представляет собой повторение одного и того же акта и в целом несложна. Образы всегда запоминающиеся, причём каждый из них соотносится с определённой стороной: добром или злом.

Волшебные сказки

Сказка – это произведение, которое не сможет ничему научить ребёнка, если с первых слов его не заинтересует. В этом плане волшебные сказки – просто отличные помощники и для родителей, и для учителей! Главная задача данного типа сказок: вызвать у детей восхищение главным, всегда исключительно положительным героем, а также спровоцировать желание осудить антагониста (злодея). Эта цель достигается путём развития волшебных сюжетов и мотивов с такими традиционными в данном случае элементами, как наличие явной фантастики (герои-помощники, например, разговаривающие животные, а также волшебные магические предметы: скатерть-самобранка, ковёр-самолет, сапоги-скороходы и др.), борьба со злом, большое количество эпизодов, которые подогревают у ребёнка интерес к происходящему и вызывают в нем желание узнать финал произведения. Если говорить о композиционном построении волшебных сказок, то в них описание и повествование будет превалировать над диалогом, за счёт чего палитра изобразительно-выразительных средств также будет представлена очень широко. Игра контрастными противопоставлениями, сравнения, олицетворения, каламбуры и юмор – на таком широком поле возможно органичное переплетение всего в единое целое.

Бытовые сказки

Не такая распространённая, но всё же небезынтересная разновидность – это бытовые сказки. Они призваны развенчать отрицательные черты человеческого характера и, наоборот, возвысить находчивость и острый ум. Здесь практически нет фантастических элементов, а сюжет вращается вокруг необычного, уникального случая, произошедшего в самых обычных взаимоотношениях между людьми. Эти детские сказки отличаются от других разновидностей жанра тем, что в них используется гиперболизация (преувеличение), условный реализм (хотя всё происходит так же, как в действительности, разрешается история всё-таки сказочным путём, например, герой проявляет смекалку и остаётся безнаказанным, хотя в жизни его бы обязательно поймали и т.д.), а также тем, что главное действующее лицо – это персонаж, которому всегда иронически везёт. Главный акцент приходится на финал произведения. Широко употребляется диалоговая форма и глаголы, которые определяют действие («пошёл» – «сказал» – «сделал»). Традиционные персонажи – поп, солдат, баба, мужик, помещик и др. В отличие от других видов, это также сказки для взрослых. Несмотря на практически полное отсутствие фантастических элементов, они тем не менее несут глубокую философичную мораль, способную дать пищу к размышлению и «большим» дядям и тётям.

Новеллистические сказки, согласно классификации некоторых исследователей, представляют собой одно из ответвлений бытовых сказок ввиду схожести используемых в них средств художественной выразительности и сюжетной составляющей, где главную роль, аналогично бытовым сказкам, играют ум и смекалистость героя.

Влияние на детей

Сказка – это всегда помощник и друг. Произведения, созданные русским народом, – это то, что особенно необходимо ребёнку для правильного, гармоничного развития и дальнейшего становления его как человека и личности. Они совершенствуют воображение, мышление, эмоциональную сферу, развивают память и речь и, конечно, на самых ранних этапах знакомят детей с категориями нравственности и морали, которые закладываются и остаются с ребятами в течение всей их последующей жизни.

www.syl.ru

Когда появились русские народные сказки

На вопрос, насколько давно появились народные сказки, фольклористы не дают точного ответа и рассуждают о том, что историзм фольклора не равен прямому отражению истории. Тем не менее и историкам, и фольклористам удается по ряду признаков приблизительно определить время возникновения некоторых сказочных сюжетов.

Морозко и Баба-яга

Эти персонажи пришли в русский фольклор едва ли не из первобытных времен. Специалисты усматривают в Бабе-яге признаки древней богини, в которой соединились черты хозяйки царства мертвых и повелительницы зверей. У нее костяная нога. У многих индоевропейских народов такая хромоногость является признаком принадлежности одновременно и к этому миру, и к потустороннему царству. Для образа Бабы-яги характерен дуализм – она может быть и злой ведьмой, и доброй помощницей, что также является отражением древнейших представлений о духах природы.

Визит к колдунье юного героя (девочки-падчерицы, Иванушки и т. п.) фольклористы интерпретируют как отголоски древнейшего обряда инициации, перехода из детского состояния во взрослое. Баба-яга сажает героя на лопату и грозит отправить его в печь, чтобы потом съесть. Согласно представлениям многих народов инициация это смерть ребенка, который должен переродиться во взрослого. Сюжет про Морозко фольклористы, в том числе С. Агранович, интерпретируют, как «ледяной» вариант «огненной» смерти подростка в печи. Отец по очереди отвозит своих дочерей в зимний лес и оставляет там на всю ночь без огня. Задача девушки — стойко перенести испытание холодом и выжить в лесу. Та, которой это удается, получает приданое, то есть возможность выйти замуж, став взрослой. Другая, которая оказывается не такой стойкой, приданного не получает. В наиболее архаичном варианте сказки злая сестра гибнет в лесу.

Сюжеты, связанные с медведем

К числу самых распространенных сюжетов, связанных с медведем, относится сказка про девочку, которая оказалась в медвежьей берлоге, но сумела перехитрить зверя, заставив его отнести себя домой («Маша и медведь»). Второй известный сюжет – «Медведь – липовая нога». Медведь по многим признакам может интерпретироваться как древний тотемный зверь славян. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наши предки еще в глубокой древности остерегались называть медведя его подлинным именем, прибегая к иносказанию: «мёд ведающий». Настоящее имя этого зверя, вероятно, сродни германскому «бэр», отсюда и берлога – «логово бэра». Сюжет о девочке, оказавшейся в берлоге, может рассматриваться, как отголоски древнейших жертвоприношений хозяину леса.

История о старике и старухе лишена счастливого финала — это одна из самых страшных русских сказок, которыми темными ночами пугали друг друга наши славянские предки. Старик караулил огород и исхитрился отрубить медведю, который повадился воровать репу, лапу, которую принес домой. Старуха стала лапу зверя варить в котле. А медведь сделал себе лапу из липового пенька и пошел к дому стариков. Он поет жуткую песню про старуху, которая «на его коже сидит, его шерсть прядет, его мясо варит». Старик бросается закрыть дверь, но поздно — медведь на пороге! Фольклористы усматривают здесь мотив оскорбления тотемного животного и наказания за подобное святотатство. Тотемизм, жертвоприношения – все это переносит нас во времена первобытнообщинные.

Мотив змееборства

Сказок, главным сюжетом которых является мотив сражения со змеем или иным чудовищем, наш фольклор знает немало. Эти сюжеты тоже имеют древнее происхождение. Лингвист Топоров возводит мотив змееборства, который есть в сказках многих народов, к основному мифу, сложившемуся в ту эпоху, когда индоевропейцы были еще единым народом. Миф повествует о борьбе героя-громовержца и хтонического змея. Поскольку разделение индоевропейцев на отдельные народы началось около III тысячелетия до нашей эры, мы можем датировать истоки сказок о змееборцах примерно этим временем.

Впрочем, другая теория относит их сюжет к более близкому времени, к эпохе первых столкновений праславян со степными кочевниками. Академик Рыбаков датирует это событие примерно III-II веками до нашей эры. Столкновения с киммерийцами, сарматами, аланами, затем с печенегами и половцами породили сюжеты о сражениях со змеем (иногда противника называют Чудо-юдо). При этом датировку упрощает тот факт, что иногда победителем чудовища является не воин, а чудесный кузнец. Появление кузнечного дела рассматривалось нашими предками как некое колдовство, а сами кузнецы считались могучими колдунами. Эти представления относятся к заре развития металлургии у наших предков, то есть примерно к тому же времени. Кузнец побеждает змея, набрасывает на него ярмо и пропахивает борозды, которые впоследствии получат название «Змиевы валы». Их можно видеть на Украине и сейчас. Если верна теория о том, что эти валы связаны с именем римского императора Траяна (другое название их«Траяновы валы»), то это говорит о III-II веках до нашей эры.

Читайте также:

cyrillitsa.ru

История сказок :: Полезные статьи :: Аудиоказки для детей

-

Аудиоказки для детей

- Полезные статьи

- История сказок

Сказка является одним из подразделов литературы и представляет собой вымышленные произведения устного творчества народа (фольклорные) или написанные определенным автором, как на основе фольклора, так и самостоятельно (литературные).

Когда появились сказки?

История сказок началась в седую старину, в первобытном обществе, вместе с появлением мифов. Но если мифы отражали религиозные воззрения того или иного народа, носили ритуальный характер и распространялись от власти «сверху», то сказки шли «снизу», от народа.

Ранняя сказка родилась, как своеобразная народная отповедь официозному тотемному мифу от жрецов и правителей. Не случайно, их герои чаще всего кем-то обижены (сирота, падчерица, младший брат, обделенный старшими) и ищут справедливость, или бедны и обретают богатство.

Таким образом, сказка появилась с классовым разделением общества и стала для простолюдинов отдушиной, миром незамысловатой фантазии, где все по-честному, по-справедливости, где добро торжествует, а зло – наказано. Словом, не так, как в реальной жизни.

При этом сказка не настаивает на достоверности описываемых событий, как миф, сага или былина (хотя и те круто замешаны на вымысле), а сама подчеркивает свою несуразность и невозможность. Сказка – это такая простецкая, глуповатая с виду былина, с потаенным неглупым смыслом.

От устного творчества к письменному

Продолжилась история сказок, как и родственных ей устных разговорных жанров, постепенным переходом живого народного словца на бумагу. Делалось это фольклористами и писателями (яркий пример – сказки Пушкина, написанные со слов Арины Родионовны).

Примерно в это же время возникают литературные сказки, плод творчества конкретного автора. Поначалу их сочиняли по фольклорным мотивам, но постепенно, в порыве фантазии, отходили все дальше от народа.

Появились новые герои, сюжеты, места действия сказок, хотя в целом сохранилось главное – триумф добра и справедливости.

История сказок в названии жанра

Словом «сказка» в России народные истории начали называть после 17-го века. Причем сперва так именовались перечни, списки, составляемые чаще всего властями: перепись населения, ревизии в тех или иных сферах жизни страны.

Видимо, достоверность таких документов народ оценивал на грани вымысла, поэтому и перешло слово «сказки» на фольклорные истории-выдумки. А до тех пор они назывались кощунами (до 11 века) и баснями (не путать с одноименным литературным жанром «от Эзопа»).

Современные сказки

Приблизительно с 19-го века народ перестал придумывать сказки, ограничиваясь пересказом старых. Сочинительство веселых и грустных вымышленных историй стало занятием писателей-профессионалов.

Как и большинство сельчан в наше время, сказка перебралась в город. Она добавила грамотности, приоделась в модные формы, но что-то она утратила, что-то важное. Может быть, свою фольклорную суть?

Остается надеяться, что история сказки на этом не закончена.

tale-for-child.com

Цель: расширить знания учащихся об

устном народном творчестве.

Задачи:

- познакомить учащихся с истоками сказки и её

основными видами; - развить и укрепить стремление к чтению

фольклорных произведений; - привить любовь к чтению;

- систематизировать знания учащихся.

Форма: познавательный час

Оборудование.

- Компьютер, проектор, сканер, принтер, экран.

- Электронная презентация, переход слайда к

слайду по щелчку.

1. Слайд. Русские народные сказки.

Мир сказок удивителен. Разве можно представить

себе нашу жизнь без сказки?

Что такое сказка? Подберём однокоренные слова:

сказка, сказывать, рассказывать. Получается

сказка — это устный рассказ о чем-либо.

Чем же отличается рассказ от сказки и всякий ли

рассказ является сказкой? (Выслушать мнения

учащихся).

Сказка или казка, байка, побасенка (древнейшее

её название “басень”- от слова “баять”,

“говорить”) — это устный рассказ о таких

событиях, которые в жизни произойти не могут,

потому что они невероятны и фантастичны. Если

собеседнику не верят, ему так и говорят: “Не

рассказывай мне сказки”. Получается, что сказки

говорят не правду, обманывают. А нас с детства

учат, что обманывать нехорошо.

Почему же мы любим, читать и слушать сказки? В

чем секрет долголетия сказки? (Выслушать мнения

учащихся).

Сказка — это не просто развлечение. Она

рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни,

учит быть добрыми и справедливыми, защищать

слабых, противостоять злу, презирать хитрецов и

льстецов. Сказка учит быть преданным, честным,

высмеивает наши пороки: хвастовство, жадность,

лицемерие, лень… Учит без скучных наставлений,

просто показывает, что может произойти, если

человек поступает плохо, не по совести. Вспомним

пословицу “Сказка ложь, да в ней намёк, добрым

молодцам урок ”.

На протяжении столетий сказки передавались

устным путем. Один человек придумал сказку,

рассказал другому, тот человек что-то добавил от

себя, пересказал третьему и так далее. С каждым

разом сказка становилась все лучше и интереснее.

Получается, что сказку придумал не один человек,

а много разных людей, народ, поэтому её и стали

называть — “народная”.

В сказке всегда хороший конец. Побеждает тот,

кто любит свой народ, почитает родителей, уважает

старших, хранит верность любимому человеку, тот,

кто добр, справедлив, скромен и честен.