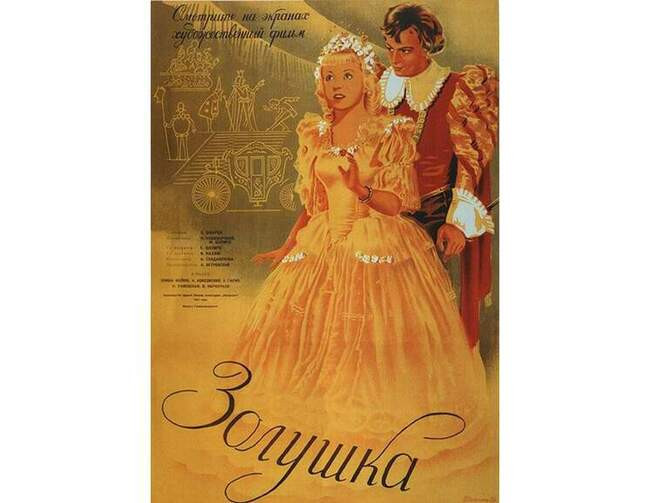

Фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка» (1947) стал настоящим хитом. Некоторые цитаты из него прочно вошли в язык, знаменитая песня о жуке — в музыкальный репертуар школ и детских садов, а саму сказку Шарля Перро многие помнят именно в том виде, как она представлена в кинокартине…

Фильм был снят на студии «Ленфильм» по литературному сценарию Евгения Шварца. Этот текст, написанный в 1945 году и в некоторых фрагментах отличающийся от сценария кинематографического, из года в год публикуется в собраниях драматургических сочинений Шварца вместе с его известными пьесами «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Именно текст литературного сценария до сих пор служит основой многочисленных театральных постановок «Золушки», идущих на русском языке в театрах разных стран. Так как фильм и его литературная основа одинаково популярны, сравним эти два сценария и попробуем объяснить их отличия.

Сюжет

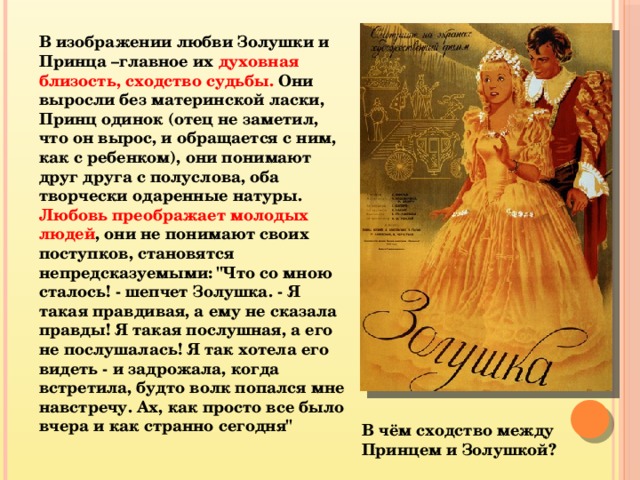

Киноплакат к фильму «Золушка» по сценарию Евгения Шварца. Художник Лев Офросимов. 1947 год

Пьеса написана на основе сюжета известной сказки Шарля Перро с некоторыми модификациями: у Перро отец Золушки — тоже король, профессию лесничего для него специально изобрел Евгений Шварц; бал во дворце в версии Перро происходит дважды (у Шварца только один раз); наконец, в оригинале обе сводные сестры Золушки получают прощение, после ее замужества тоже попадают во дворец и выходят замуж за вельмож, а у Шварца вместе с матерью удаляются из дворца, разобиженные на Золушку и короля. Отсутствуют у Перро многие подробности бала и последующего поиска таинственной незнакомки, которые мы знаем по сценарию Шварца и фильму.

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

Более существенные разночтения касаются трактовки характеров героев и расстановки смысловых акцентов. Так, например, герои Шварца знают, что живут и действуют в сказке, что у этой сказки есть свои начало и конец, а саму эту сказку населяют персонажи, пришедшие из других сказок. Король на балу упоминает о Коте в сапогах и Мальчике-с-пальчике, во дворце развешаны картины, изображающие сказочных героев. Вообще, это характерная черта шварцевских пьес-сказок — например, тот же прием применен в пьесе «Тень». Волшебство совершается не само собой, но по особому и всем известному сказочному закону. О волшебниках все знают, что они волшебники, чудеса происходят по часам и по правилам.

Пьеса-праздник

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

С самых первых страниц шварцевского сценария мы узнаём о том, что в королевском дворце готовится праздник, и предпраздничная атмосфера радости охватывает всех героев «Золушки» — а за ними, конечно, и зрителей.

Мощный праздничный заряд сценария и фильма неслучаен: Шварц получил заказ на «Золушку» весной 1945 года и начал писать ее в первые недели после Победы, а заканчивал, уже вернувшись из эвакуации в родной Ленинград. Не так давно была запрещена после двух первых спектаклей его пьеса «Дракон». Будущее представлялось весьма туманным, в том числе и в материальном отношении. Но возвращение в старый довоенный мир давало надежду. «Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша, и даже кота мы привезли из Москвы», — запишет Шварц в дневнике в июле 1945 года. «Но вот вдруг я неожиданно испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон», — вспоминал он спустя десять лет.

Чувство эмоционального подъема и праздника, предчувствие перемен к лучшему, так точно переданное в сценарии «Золушки», было характерно не только для вернувшихся из эвакуации ленинградцев. Вспомним, например, как оно запечатлено на последних страницах пастернаковского «Доктора Живаго»: «просветление и освобождение», «предвестие свободы». Те же настроения можно увидеть и в сказке Шварца.

Главная сказка 1945 года

Сцена из балета Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке Государственного академического Большого театра СССР. Фотография Анатолия Гаранина. 1947 год

«Золушка» стала едва ли не самым востребованным сказочным сюжетом 1945–1946 годов. 21 ноября 1945 года в Большом театре в Москве показали премьеру одноименного балета Сергея Прокофьева в постановке Ростислава Захарова, а уже в апреле 1946-го тот же балет был поставлен на сцене ленинградского Кировского театра Константином Сергеевым. 27 июня Прокофьев получил за балет «Золушка» Сталинскую премию 1-й степени. Балет пользовался такой популярностью, что в последующие годы композитор создал на его основе три оркестровые сюиты и три разных фортепианных переложения оркестровых фрагментов.

Не исключено, что Кошеверова взялась за съемку «Золушки», узнав, что Большой театр принял к постановке балет Прокофьева: сам прецедент — прохождение через цензуру и реперткомы — был очень важным. И хотя балет Прокофьева был начат в 1940 году, а закончен в 1944-м, сказка Перро, которая провозглашала, что тяжелый труд рано или поздно сполна вознаграждается, была очень созвучна именно мироощущению 1945 года. Люди ждали, что начальство, руководство страны или даже сама судьба отблагодарят их за самоотверженную работу в годы войны. Однако у Прокофьева (либретто к опере писал Николай Волков еще до начала войны) Золушка получает награду не столько за свое трудолюбие, сколько за милосердие: в первом акте фея является в дом мачехи в обличье старухи-нищенки, и две мачехины родные дочки прогоняют ее, в то время как Золушка приглашает поесть и отдохнуть.

Христианство в «Золушке»

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

И в сценарии, и в фильме хорошо заметны приметы некоторой либерализации культурной политики, произошедшей в СССР в военное время. Фея названа там Золушкиной «крестной», а король в финале зазывает принца и его возлюбленную «венчаться». Это стало возможным только после сближения православной церкви и государства, случившегося в 1942–1943 годах. Первых зрителей удивляло и то, что оба царствующих персонажа «Золушки» (король и принц) были безусловно положительными.

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

Шварц был христианином, и многие моральные постулаты его пьес прямо отсылают к христианскому мировоззрению. Но финал «Золушки» особенно показателен своей откровенностью. Завершая пьесу, король в своем монологе вспоминает о мачехе, получившей заслуженное наказание, и вдруг открывает перед читателями совсем не сказочное измерение ее поступков: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым». Трудно представить себе, в какой инстанции, кроме Страшного суда, человеку потребовалось бы предъявлять душу и сердце. Характерно, что стихотворение под названием «Страшный суд» Шварц написал, предположительно, в 1946–1947 годах, как раз когда ставилась «Золушка».

Переработка сценария

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

Когда был готов не только литературный, но и рабочий кинематографический сценарий и отснято уже несколько сцен фильма, ЦК ВКП(б) опубликовал последовательно постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и «О кинофильме „Большая жизнь“». И хотя главными мишенями в них стали два журнала, один художественный фильм, а также писатели Ахматова и Зощенко, вскоре стало понятно, что вектор государственной политики в области культуры резко сместился. Шварц, уехавший отдыхать на Северный Кавказ, получал одну за другой телеграммы с требованием вернуться в Ленинград и переделать сценарий. Главным направлением переработки было удаление фрагментов, которые могли показаться пустыми (песни тыквы, коней, кучера) или легкомысленными (фея в литературном сценарии говорила о мальчике-паже: «Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю»). Но главным требованием Кошеверовой было предельное усиление мотива трудолюбия. В результате в фильме появились назидательные фразы: «Ненавижу тех, кто ничего не делает, и обожаю тех, кто трудится», «И в роскошном бальном платье ты осталась прежней трудолюбивой девочкой». Понадобилось ввести даже новый (и довольно курьезный) эпизод, когда прибывшая во дворец Золушка встречает на парадной лестнице короля, замечает дырку на его кружевном воротнике и мастерски заштопывает ее с помощью нитки и иголки, неведомо откуда взявшихся на оборках ее бального платья.

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

Но одновременно в сценарии фильма — в отличие от сценария литературного — вдруг появились и политически более смелые реплики. Так, съемочной группе нужно было мотивировать, почему Золушка постоянно покоряется воле ее злой мачехи, и в качестве наиболее убедительной была избрана угроза — выжить отца-лесника из его собственного дома, чтобы он умер в лесу от голода и нападения диких зверей. Ближе к концу истории, когда нужно было заставить Золушку надеть хрустальную туфельку на ногу ее сестрицы Анны, эта угроза становится еще более зловещей: «Он умрет на плахе! В тюрьме! В яме!» — и искушенный зритель может расслышать в ней намеки на советский опыт доносительства одних членов семьи на других.

Опасные связи

Кадр из фильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца, режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. 1947 год

Мачеха и ее дочери — единственные отрицательные персонажи сказки. Главным пороком мачехи оказывается даже не жестокое обращение с Золушкой, но непомерное тщеславие. Ее главный капитал — не материальный достаток, а то, что она называет современным и актуальным для 1940-х годов словом «связи». В литературном сценарии мачеха описывает их весьма подробно:

«Благодаря мне в церкви мы сидим на придворных скамейках, а в театре — на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь! Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора! Кто превратил наши ногти в лепестки роз? Добрая волшебница, у дверей которой титулованные дамы ждут неделями. А к нам волшебница пришла на дом. Главный королевский повар вчера прислал мне в подарок дичи».

«Большие связи», которыми гордится мачеха, делают ее до поры до времени неуязвимой даже для волшебства феи. И дело не в том, что жена лесничего — мещанка без такта и вкуса. Образ мачехи тоже связан с общественно-политическим контекстом 1945–1946 годов: в ее поступках и речах читатели и зрители различали особенности определенной социальной группы.

Как убедительно показывают историки, к концу войны особенно упрочилось положение советской партийно-государственной номенклатуры, руководителей предприятий, местных начальников, а также тех работников сферы торговли и услуг, через которых все эти лица могли иметь доступ к разного рода материальным благам, но прежде всего к продуктам. Но стенограммы заседаний бюро обкомов партии, как пишет историк Игорь Орлов, свидетельствуют об «удивительно лояльном отношении к проворовавшимся и явно зарвавшимся руководителям». В Советском Союзе, таким образом, формировалось глубочайшее социально-экономическое расслоение.

Советская сатира середины 1940-х неоднократно обрушивалась на тех, кто живет по принципу «услуга за услугу», но никаких серьезных практических мер для того, чтобы остановить усиливающийся на глазах «новый класс», предпринято не было. Евгений Шварц попытался восстановить справедливость — хотя бы и в сказочном мире.

И пусть не ворчит скептик, что, мол, волшебная история в послевоенной стране, где хлеб выдавался по карточкам, бандитские шайки обкрадывали и убивали граждан, а государство добавило к этому денежную реформу, — как сироп, не перебивающий полынную горечь трудности выживания.

Наши соотечественники от самых дальних предков славились тем, что не хлебом единым живы были. И мудрый сказочник Евгений Шварц сумел добавить такие вроде бы штрихи ко всемирно известной сказке, что из трафаретного пути воздания малолетней труженице за тягости повседневного унижения, в итоге которого она превратилась в царственную особу, и сама история этого превращения, а не только героиня, обернулась иным — глубочайшим смыслом, тонко, но прозрачно намекающим на ценности человеческого сообщества, от его первичной ячейки до государственного уровня.

Ведь изначально предполагалось показать в начале действа скромный ситцевый занавес и тихую скромную музыку. Но уже в самой первой мизансцене король (по фильму — Эраст Гарин), беседуя с привратниками сказочного королевства, в ответ на «здравия желаем» оглашает заявление, что они с ума сошли. Привратники позволяют себе не согласиться с этим утверждением (какие вольности, однако, в сорок седьмом!), и монарх этим явно недоволен:

— Спорить с королем? Какое сказочное свинство!

Но этому самому королю отчего-то мало наклеить «свинский» ярлык, кроме обвинения, он добавляет аргумент… да какой:

— Не желаю я быть королем, если мои привратники работают еле-еле, да еще с постными лицами.

Сколько раз еще по ходу действия его величество швыряет корону, а потом меняет решение и остается правителем (сильно облегченная историческая параллель с Иваном Грозным, любимым историческим персонажем И.В. Сталина)! Не создает ли это впечатление о внушаемости монарха сказочной страны? Капризный, но легко отходчивый… Такой, знаете ли, шарж вместо пародии, дабы получить пропуск к зрителю.

Не нуждаются в комментариях афористические фразы, что давно пошли в народ:

— Хотел сразиться с диким медведем, чтобы отдохнуть от домашних дел…

— Связи связями, но надо же и совесть иметь…

Оттого, что я кротка,

Я чернее уголька.

Я не виновата.

Ах, я беленькой была,

Ах, я миленькой была,

Но давно когда-то…

Услужливая тыква, кстати, до превращения в карету тоже должна была спеть песенку, в которой упоминается «мерси» и «мерси боку». И даже поменяв свой облик, по пьесе, она восклицает: «Мерси сан суси». Это в сороковые-то, когда дворянство считалось бывшим, по только что приведенной песенке «давно когда-то». Мало того, по дороге к королевскому дворцу Золушке встречались волшебные деревца с надписями, что следует делать (ничего глобального — откашляться, например). Это, видимо, для подзабывших за годы услужения когдатошный дворянский этикет…

А министр танцев Падетруа по пьесе, в отличие от фильма, не только приплясывает, но и произносит удивительный монолог, который мы уже никогда не услышим из уст исполнителя роли Валентина Никулина:

— Черт, дьявол, демон, мусор! Простите, о, прелестная незнакомка, но искусство мое так изящно и чисто, что организм иногда просто требует грубости! Скоты, животные, интриганы! Это я говорю обо всех остальных мастерах моего искусства! Медведи, жабы, змеи! Разрешите пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала, о прелестная барышня!

Каково, а?

Но какой выход находит правитель сказочной страны для устроения счастья собственного чада! Велит солдатам: «Я приказываю вам следующее: ловите всех девушек, каких увидите, и примеряйте им туфельку». Их почему-то надо было излавливать, а не просто обходить дома… И капрал честно объясняет причину своего появления Золушкиной мачехе: «Чтобы поймать невесту принца, сударыня».

Зато сразу вслед за повелением хватать всех потенциальны невест монарх не приказывает, а уговаривает своего кучера запрягать коней, который не хочет их тревожить, пока… не позавтракают.

Ну, не странно ли?

А чем ближе к финалу, тем больше ребячится Его величество. Ремарки сообщают, что он то улыбается, как ребенок, то хохочет, как ребенок… И такое поведение оборачивается к счастью. Может и мы, если будем вести себя не слишком по-взрослому, приблизим счастье для тех, кто рядом?

Золушка: счастье по-русски

Золушка: счастье по-русски

После выхода первой книги «Знаем ли мы свои любимые сказки?» самый распространенный вопрос читателей оказался таким:

Если «Золушка» – сказка, так сказать, интернациональная, то почему не было разговора про русскую народную версию? Или она не существует?

Спешу обрадовать и исправить недочет – есть, есть у нас собственная версия случившегося с Золушкой.

Кстати, пару слов о самом прозвище заглавной героини. Помните, все ее прозвища (они-то и стали ее именами у разных народов) связаны с золой и пеплом – девушка выполняет самую грязную работу в доме: выгребает золу из очага/ печи/камина и пр. Cinderellа, Cendrillon, Aschenput tel, Cenerentolа, The Cinder Mаid, Pepeljugа, Папялушка – это одно и то же на разных языках – «испачканная в золе». Получается, что наша Золушка – в их дружном ряду.

Однако мало кто знает, что в русской народной сказке, записанной нашим «Гриммом» – незабвенным А.Н. Афанасьевым, у героини есть не только имя собственное, но и прозвание другое, связанное не с золой или пеплом, а с чисто русским понятием «черная работа».

Не догадываетесь?

Нашу Золушку зовут Чернушкой.

То есть получается, что Золушка (от золы) – это перевод с иностранного. Но у русской девушки было и прозвание особое (Чернушка), и даже собственное имя имелось. В «Европах» героиня была безымянной, но у нас всегда повышенный интерес к личности, так что сказка наградила нашу Чернушку именем. Угадайте с трех раз каким? В наших сказках выбор невелик – либо Елена Прекрасная, либо Василиса Премудрая. Но тут с первого взгляда понятно – эти имена не подходят. Наша Золушка-Чернушка уж точно и не прекрасная, и не премудрая. Такие прозвания под стать царским девицам, а у нас героиня самую черную работу по дому делает. Так как же ее звали? Догадаться просто – если девица ничем не примечательна, как ее обычно зовут? Ясное дело – Машкою. Вот и русская Золушка была Машей Чернушкой.

В стародавние времена фамилии давали именно по прозвищам. Так что встрепенитесь, все Маши Черновы и все, которые не Маши, а хоть Даши, хоть Наташи: все Черновы потомки Золушек. А что это значит? Да то, что ВСЕ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ. Надо только как Золушка немного руки приложить к созданию своего счастья. А уж удача вашей прародительницы Чернушки всегда поможет.

Не будем голословными – откроем сказку. Мы даже можем ее прочесть – в отличие от своих иностранных сестер, она очень короткая. Почему? Да потому, что сказка эта была настолько распространена в народе, что рассказчики основывались только на канве, которую и записал Афанасьев. А дальше каждый сказитель раскрашивал канву на свой лад, наделяя самыми красочными, на его взгляд, деталями.

Итак:

«Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь красавица – звали ее Машею. Только женато померла, а он на другой женился – на вдове; у той своих было две дочери, да такие злые, недобрые! Всячески они угнетали бедную Машу, заставляли ее на себя работать, а когда работы не было – заставляли ее сидеть у печки да выгребать золу; оттого Маша всегда и грязна и черна, и прозвали они ее девкой Чернушкой».

Обратите внимание – сразу же начинаются чисто русские реалии. Маша была дочерью «барина», то есть дворянкой. Но прозвали ее не просто Чернушкой, но «девкой Чернушкой». А девками тогда звали крепостных. То есть Машу низвели сразу же по сословной лестнице на самый низ. Ведь известно, что дворовые девки были особо беззащитными. Крестьянки еще хотя бы жили в семьях и в деревенском миру. Какая-никакая, но все же защита, хоть моральное подспорье. А вот в «дворовые» девчушек брали с детства. Все связи с родными прерывались. Девка оказывалась практически всем подвластной. Вот и Маша при живом отце стала как бы безродной. И сестры, называя ее девкой Чернушкой, подчеркивают, что никто ей не поможет, никто не заступится. Так и выходит – при живом отце Маша живет как сирота. Недаром в сказке этот горе-папаша больше вообще не упоминается. Он, оказавшийся под пятой у новой женушки, стал пустым местом – никем. Даже для сказки ненужным.

«Вот как-то заговорили люди, что ихний князь жениться хочет, что будет у него большой праздник и что на том празднике выберет он себе невесту».

Опять же искони русская деталь: властитель земель – князь. И не верховный князь (например, Московский, что соответствовало тогда царю, не удельный, о котором на современном языке сказали бы – областной), но князь местный, потому что употреблено уточнение – «ихний».

«Так и было. Созвал князь всех в гости; стали собираться и мачеха с дочерьми, а Машу не хочет брать; сколько та ни просилась – нет да нет! Вот уехала мачеха с дочерьми на княжий праздник, а падчерице оставила целую меру ячменя, муки и сажи: все вместе перемешано, – и приказала до ее приезда разобрать все по зернышку, по крупинке.

Маша вышла на крыльцо и горько заплакала; прилетели два голубка, разобрали ей ячмень, и муку, и сажу, потом сели ей на плеча – и вдруг очутилось на девушке прекрасное новое платье».

Обратите внимание – у нашей Маши нет волшебницы-крестной, как в сказке Перро. Ей не помогает и умершая мать, как в сказке братьев Гримм. Зато ей помогает сама ПРИРОДА в виде двух голубков. Конечно, голубки тоже символ – и Святого Духа, и ангела-хранителя, и души человеческой, и Любви, Веры и Надежды. И нашей Маше все это подходит.

«Ступай, – говорят голубки, – на праздник, только не оставайся там долее полуночи». Только взошла Маша во дворец, так все на нее и загляделись; самому князю она больше всех понравилась, а мачеха и сестры ее совсем не узнали. Погуляла, повеселилась с другими девушками; видит, что скоро и полночь; вспомнила, что ей голубки наказывали, и убежала поскорей домой. Князь за нею; хотел было допытаться, кто она такова, а ее и след простыл!

На другой день опять у князя праздник; мачехины дочери о нарядах хлопочут да на Машу то и дело кричат да ругаются: «Эй, девка Чернушка! Переодень нас, платье вычисти, обед приготовь!» Маша все сделала, вечером повеселилась на празднике и ушла домой до полуночи; князь за нею – нет, не догнал. На третий день у него опять пир горою; вечером голубки обули-одели Машу лучше прежнего. Пошла она во дворец, загулялась, завеселилась и забыла про время – вдруг ударила полночь; Маша бросилась скорей домой бежать, а князь загодя приказал всю лестницу улить смолою и дегтем. Один башмачок ее прилип к смоле и остался на лестнице; князь взял его и на другой же день велел разыскать, кому башмачок впору.

Весь город обошли – никому башмачок по ноге не приходится; наконец пришли к мачехе. Взяла она башмачок и стала примерять старшей дочери – нет, не лезет, велика нога! «Отрежь большой палец! – говорит мать дочери. – Как будешь княгинею – не надо и пешком ходить!» Дочь отрезала палец и надела башмачок; княжие посланные хотят во дворец ее везти, а голубки прилетели и стали ворковать: «Кровь на ноге! Кровь на ноге!» Посланные глянули – у девицы из башмачка кровь течет. «Нет, – говорят, – не годится!» Мачеха пошла примеривать башмачок средней дочери, и с этой то же самое было.

Посланные увидали Машу, приказали ей примерить; она надела башмачок – и в ту же минуту очутилось на ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочери только ахнули! Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба. Когда пошла она с князем к венцу, то прилетели два голубка и сели к ней один на одно плечо, другой на другое; а как воротились из церкви, голубки вспорхнули, кинулись на мачехиных дочерей и выклевали у них по глазу. Свадьба была веселая, и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало».

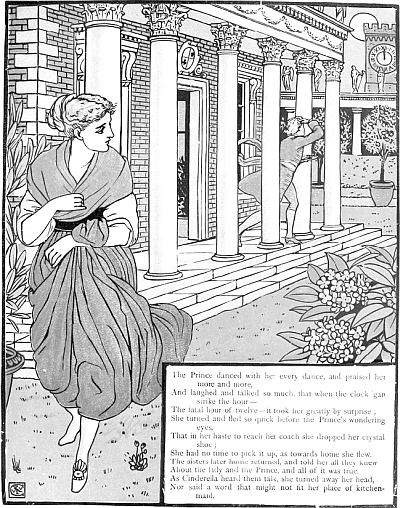

У. Крейн. Иллюстрация к сказке «Золушка»

Прочли? И думаю, сразу поняли, к какому варианту сказки наша «Чернушка» ближе всего. Конечно же к сказке, записанной братьями Гримм. Тут совпадает много деталей – и политая смолой лестница, на которой остался башмачок Маши, и «простой» способ сделать ножку покороче – обрубить палец, и расправа голубков над злыднями-сестрами. О корнях или о том, чья сказка древнее, говорить не приходится. Все это уже давно покрылось пылью веков и доказательств не имеет. Зато, например, по скорости расправы (мешает палец – отрежем) понятно, что обе сказки (хоть немецкая, хоть русская) старинные и абсолютно простонародные. Впрочем, никогда не стоит воспринимать сказочную жестокость в реальном виде. Это тоже символы, как и вся сама сказка. Просто народная сказка тем и отличается, что у нее всего два цвета – черное и белое, добро и зло. Вот только русский вариант Золушки говорит о том, что черное – не обязательно отрицательное. Ведь наша труженица как раз Чернушка.

Вспоминая о вариантах «Золушки», мы в прошлый раз говорили о нашей главной и непревзойденной «героине» – «Золушке» ХХ века, созданной Евгением Львовичем Шварцем. Это по его пьесе создан фильм «Золушка», вот уже больше века восхищающий и взрослых и детей. Помните, там Янина Жеймо играла Золушку, а Фаина Раневская – Мачеху? Блистательные роли!

Но есть в нашей литературе и еще одна сказочка, включающая в себя элементы как «Золушки», так и «Морозко» (а еще и «Двенадцати месяцев») – небольшая, но емкости невероятнейшей. Воистину просто сказочный миф! Автор этого шедевра (реально – шедевра!) – наш замечательный писатель-сатирик, а заодно и сказочник (ведь это он автор еще одного блестящего сюжета – «Старик Хоттабыч») Лазарь Лагин (1903 – 1975). А называется сказка «Про злую мачеху». По ней, между прочим, в 1966 году поставлен мультфильм, где эту самую мачеху великолепно озвучила Мария Миронова, мать незабвенного Андрея Миронова.

Сюжет парадоксален. Начитавшись сказок, мачеха Фекла Федоровна решила извести падчерицу. И знаете, что придумала? «Ни в жисть» не догадаетесь! Сделала все наоборот – вопреки сказочным советам. Падчерицу Томочку начала от всего ограждать, холить и лелеять. А вот свою дочуру Фиру стала шпынять почем зря. Томочка все дни то телевизор глядела, то на кровати валялась – леденцы грызла. А Фира по дому всю работу выполняла, за Томочкой ухаживала, уроки за нее делала.

И угадайте с трех раз – какими девочками они выросли? Томочка – толстой да болезненной, злой да на всех обиженной. Как говорили в «Морозко»: «Квашня квашней». А кому такая нужна-то? А вот Фира все умела, ко всему была готова, здоровья преотличного. Как говорится, «спортсменка-комсомолка-красавица». Вот ей и досталась в жизни любовь «прекрасного принца», а вернее, современного молодого ученого. Фира с ним встретилась, когда мать зимой послала ее в теплицу за клубникой для заболевшего папы-отчима. Это, читай по-сказочному, – в лес за подснежниками, как в «Двенадцати месяцах». Но Фира по дороге не заплутала, клубнику отчиму принесла, да еще и жениха себе прихватила. Обиделась на то Томочка – ей же лучшего жениха обязаны были предоставить, поругалась с мачехой и сама отправилась в лес. Помните, как Марфушенька-душенька в фильме «Морозко»? Вот только героиня И. Чуриковой из леса все-таки воротилась, а Томочка заплутала где-то. До сих пор ищут…

В. М. Васнецов. Баба-яга

Мораль: человека можно сжить со свету любым способом – даже чрезмерной любовью. Вот и злая мачеха Фекла Федоровна поставила перед собой цель – уничтожить ненавистную падчерицу – и цели этой достигла. Да еще с каким парадоксальным блеском! А то учила ее глупая несовременная Баба-яга: в печку сунуть, на сковородке изжарить. Ну прямо уголовщина какая-то – кому это нужно? Нет уж, Фекла Федоровна была вполне современной мачехой и сказочные советы применила с умом.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Разводы по-русски

Разводы по-русски

Как именно разводились на Руси до ее крещения, сегодня доподлинно не известно. Известно только, что разводились, причем, судя по всему, достаточно активно – даже христианство не смогло положить этому конец и вынуждено было с этим как-то сообразовываться.

Разводы по-русски

Разводы по-русски

Астров Н.А. Удельный князь Федор Юрьевич Фоминский // Журнал министерства народного просвещения, часть CLXIII, 1872.Белякова Е. Бабьи стоны // Родина, № 4, 2001.Владимиров В. Путешествие в далекое и близкое. М., 1963.Загоровский А. О разводе по русскому праву. Харьков,

ГЛАВА 3 ЛЮБОВЬ ПО-РУССКИ

ГЛАВА 3

ЛЮБОВЬ ПО-РУССКИ

Есть два пути для познания русской любви – литературный и, так сказать, эмпирический. Как правило, все начинают с литературного. Не будем исключением и мы.Со школьных лет впитывают русские и мальчики и девочки истории горькой, несбыточной любви.

Самоубийство по-русски

Самоубийство по-русски

Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:

Ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,

Чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

Леонид Аронзон

Траектория русского суицида поражает своей причудливостью и непредсказуемостью. На

Самоубийство по-русски

Самоубийство по-русски

Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:

Ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,

Чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

Леонид Аронзон

Траектория русского суицида поражает своей причудливостью и непредсказуемостью. На

Спящая красавица: любовь по-русски

Спящая красавица: любовь по-русски

Ну а теперь поглядим на сказку о Спящей красавице – еще один излюбленный сюжет мировой народной волшебной традиции. В книге «Знаем ли мы свои любимые сказки?» мы уже говорили о том, что у каждого народа есть рассказ о заснувшей

ЗОЛУШКА, или Бал жизни

ЗОЛУШКА,

или

Бал жизни

О, ВЕЩАЯ МОЯ ПЕЧАЛЬ,

О, ТИХАЯ МОЯ СВОБОДА

И НЕЖИВОГО НЕБОСВОДА

ВСЕГДА СМЕЮЩИЙСЯ ХРУСТАЛЬ!

Осип Мандельштам

Золушка» – воистину любимая сказка всех времен и народов. И не просто сказка – программа будущей жизни под названием «Как выйти замуж за

Quid novi по-русски

Quid novi по-русски

На вопрос: что нового происходит, произошло или происходило за последние несколько лет? — мои российские собеседники отвечали примерно так же, как и их французские коллеги. Стандартный ответ «Ничего» по-русски звучит еще более пессимистично, чем

Песни Шуберта по-русски и по-украински

Песни Шуберта по-русски и по-украински

Вокальную музыку Шуберта поют на многих европейских языках. Жизнь его песенного наследия за пределами немецкоязычных земель зависит от вокальных переводов – особой области литературного творчества. Качество вокального

Конец войны и первые послевоенные годы были тяжелыми, но радостными. Военная тема еще на много лет, конечно, была главной для творчества в СССР. Однако «Ленфильм» именно в это время взялся за экранизацию старинной французской сказки. Режиссер Надежда Кошеверова рассказывала об этом так: «В сорок четвертом году, возвращаясь из эвакуации, я встретила в Москве Жеймо. Она сидела в уголке — такая маленькая, растерянная… Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Яничка, вы должны сыграть Золушку…»

Удивительно, но эта идея у всех встретила самую горячую поддержку. Наверное, люди так устали от войны, что творческому коллективу захотелось хоть немного настоящих чудес. И волшебная сказка удалась настолько, что вот уже почти 75 лет остается одной из самых любимых для нескольких поколений россиян. Евгений Шварц очень быстро написал сценарий, причем писал он его специально для Янины Жеймо. Остальной актерский ансамбль подобрался тоже удачно, как по волшебству. В 1946 году сценарий утвердили практически без правок и быстро начали съемки, и это по тем временам было но-настоящему сказочно.

С костюмами получилось интересно. Конечно, костюмерные «Ленфильма» после войны были в ужасающем состоянии, большая часть помещений горела или была уничтожена бомбами, поэтому платье для Золушки и главных героинь пришлось шить из занавесок (впрочем, после «Унесенных ветром» это, кажется, стало хорошей творческой традицией). А вот к тому времени, как начали снимать сцену бала и потребовалась масса роскошных нарядов, на костюмеров свалилось настоящее богатство – в 1945-м Советская армия конфисковала в Берлинском театре три тысячи шикарных костюмов, и часть из них мы теперь можем увидеть на гостях и придворных в сказочном дворце. Однако, несмотря на такое везение, сниматься зимой было сплошным мучением.

«В павильонах не топили, и поверх платьев для королевского бала каждый обматывался платками и шалями. Но как только раздавалась команда «Мотор!», «гости бала» сбрасывали платки и валенки и вальяжно обмахивались веерами, как будто им жарко», – так Янина Жеймо описывала съемки в своем письме сестре.

Сказочная атмосфера фильма создавалась в самое тяжелое послевоенное время

Хрустальные туфельки, которые появляются в кадре, изготовили из оргстекла и носить их было, конечно, невозможно. А те, в которых Золушка весело плясала на балу, пришлось шить на заказ и декорировать – у Янины Жеймо была ножка 31 размера. Может быть, именно благодаря «золушкиной ножке», сама исполнительница главной роли не вызвала никогда и ни у кого сомнений – ни у собратьев-актеров, ни у критиков или строгих комиссий. Уже три поколения зрителей откровенно влюблены в тот прекрасный и нежный образ, который удалось ей создать на экране. А ведь у актрисы на момент съемок имелся один существенный недостаток, который точно не позволил бы ей сниматься в такой роли сегодня. Янине Жеймо тогда уже исполнилось 38 лет! Она была намного старше не только принца (хотя Алексей Консовский тоже был далеко не мальчиком), но и своих злых сестер, при этом в роли юной девушки она выглядит невероятно гармонично. Правда, небольшие хитрости для такого «омоложения» применять пришлось. Например – длинные белые перчатки, которые Золушка надевает на бал – не случайность, — руки актрисы выдавали ее возраст. А съемки главной героини крупным планом планировали только на вечер, так как по утрам выглядеть на 15 лет ей все-таки не удавалось. Игорь Клименков, сыгравший мальчика-пажа вспоминал об этом времени:

«Янина Болеславовна вела себя как обычная девчонка: в перерыве между съемками мы залезали с ней в карету-тыкву и болтали. Я лузгал семечки, Золушка курила «Беломор». С ней было легко и просто, я был очарован, по-детски влюблен…»

Янине Жеймо на момент съемок было почти 40 лет

Кстати, воспоминания о съемках этого удивительного ребенка, который был выбран из нескольких тысяч кандидатов, сегодня являются уникальными. Не то, чтобы актерская братия обычно в мемуарах стеснялась своих недостатков или вредных привычек, но в данном случае «свежий взгляд» позволяет особенно почувствовать атмосферу создания всеми любимой сказки:

«Это были сказочные времена. Я буквально купался в огромном человеческом пространстве. Таких замечательных людей я больше никогда не встречал. Каждый из них был индивидуальностью. Все это были актеры с большой буквы. Я был маленький, очень застенчивый. Меня любили все. Раневская всегда приходила с очень решительным видом.

Уже издалека было слышно, что пришла Раневская. Все как-то сразу подбирались, были, что называется, наготове, потому что прекрасно знали — разнос от Раневской может быть в любой момент. «Так, — говорила она мне, — ты, конечно, голодный, иди сюда». Она сажала меня на колени к себе и кормила бутербродами, я поедал их с удовольствием. «Не кормят же ребенка», — ворчала Раневская. И в процессе моего кормления должны были участвовать все.

Эраст Гарин появлялся в гримерной слегка подшофе, обязательно не находил какой-нибудь части своего костюма и начинал ругаться. «Эраст, ты совершеннейший хам, ты видишь — здесь ребенок», — возмущалась Раневская, и хлоп его по физиономии. Конечно же, они все были, что называется, свободны в своей речи, но настолько это было все по-доброму.»

Мальчик-паж вместе с Золушкой и принцем стал настоящей звездой

Фаине Раневской эти съемки, кстати, давались особенно тяжело. Ей пришлось похудеть на несколько килограмм и каждый день накладывать очень сложный грим: подтягивать нос с помощью клейкой ленты и лака, чтобы сделать его вытянутым и курносым, на скулы делались накладки, а под щеками лежали комки ваты. Все это ужасающе мешало играть, но когда Раневскую просили не мучать себя, она раздраженно отвечала: «Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли».

Фаине Раневской для роли мачехи требовался сложный грим

В апреле 1947 года съемки были закончены, а уже в мае «Золушка» вышла на экраны страны. Только в первый год в Советском Союзе его посмотрели около 19 миллионов человек, а затем сказка начала свое триумфальное шествие по другим странам: Финляндия, Австрия, Швеция, Япония… Даже французские зрители были в восторге от того, как в СССР сняли их сказку. На сегодняшний день это, пожалуй, единственный фильм 40-х годов, который регулярно транслируют по телевидению, и который, как и прежде, очаровывает каждое новое поколение юных зрителей.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Данная история начинается с одной девочки, бежавшей в дождливую погоду по ленинградским улицам.

«Серый асфальт блестел от дождя, и ленинградский ветер распихивал полы моего короткого, ставшего тесным пальто. Я бежала по набережной Фонтанки к кинотеатру „Родина“, где шла „Золушка“. Три рубля стоил самый дешёвый билет, и я боялась, что дешёвых билетов не будет, а у меня ровно только три». Я спустилась вниз к кассам и увидела длинную очередь. Заняла. Потом пошла к окошечку, чтобы услышать, какие берут билеты. Кассирша ответила одной женщине с ребёнком: «А детских билетов на этот сеанс мы не продаём». Я поняла, что дела мои безнадёжны, но опять вернулась стоять в очереди. Когда подошла к кассе, спросила без всякой надежды: «А по три есть?» — «Тебе один?» — спросила кассирша. Один! Только один», — ответила я.

Поднимаясь по большой гранитной лестнице, сжимая свой драгоценный билет, я уже знала, что сегодня чудеса не кончились — они только начинаются.

До сеанса ещё было сорок минут, зрителей в фойе было мало, работали буфеты, пахло пирожными, в верхнем фойе играл оркестр. Я пошла туда, где музыка. Уселась и стала согреваться. Когда очень ждёшь, то время останавливается. Зрители заполнили всё пространство, а звонка всё не было. Наконец я сижу прямо перед экраном в первом ряду, и все остальные не существуют — только белое полотнище, никаких голов впереди, только я и экран.

Тайна воздействия сказок Шварца на больших и маленьких остаётся тайной до сих пор. Я не знаю другого фильма, который бы шёл с детьми разных поколений так «в ногу», так «душа в душу», который оставался в душе навсегда, сколько бы тебе ни было лет. Наверное, дело в личностном подключении каждого к теме, у всех есть мечта о принце, о чудесной доброй волшебнице, которая явится неожиданно, и твоя мечта — о превращении кухонной жизни в жизнь бала, в жизнь с добрыми людьми вокруг — осуществится, ибо справедливость воздаяния за терпение, за труд, за доброту — естественна, иначе быть не должно, иначе в жизни нет смысла.

Маленькая Жеймо… Она жила на Петроградской, на проспекте Щорса, в огромном доме, где жила моя крёстная и вся её семья. Это «совпадение», что Золушка живёт там же, где моя крёстная, показалось мне первым чудом. Артистов я считала людьми особенными, почти небожителями, слетевшими на землю, чтобы рассказать другим, тем, кто «не актёры», о красоте и многообразии жизни, научить «не актёров» видеть и глубоко чувствовать, чтобы утешить их в несчастии и рассмешить, когда им грустно.

И вот эта чудесная, такая нежная, большеглазая Янина Жеймо приезжает на трамвае номер три на остановку под названием «Дворец культуры им. Промкооперации», переходит на другую сторону и идёт по садику с редкими кустиками к этому огромному дому, где живут мои красивые тёти и дяди и моя крёстная. Это фантастично и так хорошо! Она сумела сыграть доверчивость и готовность к счастью столь органично, без умиления, без сантиментов, с редким юмором, сумела станцевать, взлетая, стремясь ввысь, поднимая свои маленькие руки и топоча деревянными сабо, столь легко и изящно, столь артистично, словно танцует полёт души. В ней жила душа девочки, ребёнка, а с такой душой тяжело жить среди взрослых.

Консовский — принц. Просто принц, без имени, и это хорошо, ведь и Золушка тоже без имени. Золушка — констатация социального положения. И если ты просто Золушка из кухни и всегда в золе, то полюбить тебя должен тот, кто не из кухни, а из дворца, а колет на нём с золотыми рукавами, а маленькая шпага его должна быть всегда наготове, чтобы сразиться со злом и помочь ему, принцу, совершить тысячи подвигов во имя добра и любви. И голос… у него должен быть бархатный, нежный голос и эти чуть влажные кудри от танца, от бега, от волнения, и глаза чуть печальные и умные, которые видят несовершенства мира и умеют отличить на балу Золушку среди блестящих светских ломак. У него стройные и высокие ноги, тонкий стан. Он умеет красиво танцевать и быть ласковым и добрым.

Существуя в своей профессии не один десяток лет, я не перестаю удивляться отсутствию какой-либо закономерности в нашем деле. Блестяще сыгранные роли не дают никакой убеждённости, что и дальше, и в будущем тебя ждут такие же роли, и ты с радостью так же сыграешь их, и тебе и зрителю твоему будет счастливо и хорошо.

Маленькая Янина Жеймо больше не сыграла ничего, она уехала на свою родину, в Польшу, и след её затерялся. Она действительно улетела, будто её танец перед большим очагом был стартом полёта в никуда, она сказочна играла и так же сказочно исчезла, только это была другая, печальная сказка, не со счастливым концом.

Замечательный Консовский много читал на радио, его дивный голос был востребован не только в сказках, но в кино его не снимали, в театре ролей значительных не давали, и конец его оказался таким же печальным, как и у его дивной партнёрши в сказке Евгения Шварца.

Эраст Гарин — Король. Истинно сказочный, в жизни таких королей не дождёшься, никто не отречётся вот так от престола, никто не сбросит с головы корону как ненужный атрибут, который ничего не стоит, никто не будет так непосредственен и заботлив. Ни у кого не будет таких доверчивых, круглых глаз, и никто из них не будет так лишён недоброжелательства, как Король Гарина.

А теперь самоё время перейти к воспоминаниям главной Золушки Советского Союза — Янины Жеймо.

Через какое-то время началась подготовка к съемкам «Золушки». Режиссерами были утверждены Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. Художником — Николай Акимов.

Пробы должны были начаться недели через две. Я обратилась к Кошеверовой с просьбой позволить мне перед пробой отдохнуть и немного поправиться, чтобы не выглядеть на экране слишком тощей. К моменту отъезда в дом отдыха мне сшили костюмы. Я попросила сшить мне еще и шапочку, которую нашла в одной книжке сказок, но режиссеры от шапочки отказались: «У Акимова в эскизах к Золушке никакой шапочки нет, значит, она не нужна». Но я человек упрямый и решила за свою шапочку бороться. Я зашла в мастерскую, где шились наши костюмы, и попросила сшить мне эту симпатичную шапочку. К моему радостному изумлению, на следующий день она уже была готова. Я поблагодарила милых мастериц и поехала отдыхать.

Но на следующее же утро в дом отдыха за мной приехала машина. На студии я с удивлением узнала, что через час у меня проба. Как?! Почему?!

— Надя, — обратилась я к Кошеверовой, — вы же разрешили мне отдохнуть две недели и сами говорили, что мне надо немного поправиться. Что произошло?

— Просто внезапно изменились планы. Понадобилось срочно снимать актерские пробы.

Формально считалось, что я в отпуске, а на деле меня каждый день возили сниматься. Но ведь ночевать я могла бы и дома.

Через несколько дней я заметила, что Золушкино платье стало длиннее. Увидев мое недоумение, костюмерша сказала:

— После вашей пробы, когда вы уезжаете, приводят другую Золушку. Она балерина, очень молоденькая и выше вас.

Как же так? Почему мне ничего не сказали? Почему это делается за моей спиной? Я ведь и сама понимаю, что мне не шестнадцать лет, что я больше чем в два раза старше Золушки. Я тоже сомневаюсь, что смогу ее сыграть, — я и Шварцу об этом говорила. Зачем же делать из меня дурочку и снимать эту молоденькую балерину втайне от меня? Я обиделась.

Выходя из студии, я встретила художницу по костюмам, которая обратилась ко мне, хотя мы даже не были знакомы:

— Я слышала, что вы будете сниматься в роли Золушки. Неужели это правда?

— Да, — мрачно ответила я.

— Ну какая же вы Золушка? Откажитесь от этой роли, пока не поздно.

Я поблагодарила ее за «добрый совет» и, злая на весь мир, пошла домой, вместо того чтобы ехать «отдыхать».

Звоню Шварцу, пересказываю ему разговор с художницей по костюмам. Шварц рассмеялся, а потом говорит: «Наша советская Золушка будет такая, как вы. Непохожая ни на одну другую. И это отлично!»

Пробы закончились. И мой «отпуск» тоже. На студии идет худсовет, где решается моя судьба. Я нервничаю ужасно! Хожу по квартире, как тигр в клетке. Худсовет идёт при закрытых дверях, но и двери имеют уши. Кто-то мне позвонил и сообщил, что против меня директор и худрук, воздержавшиеся — мои режиссеры. Остальные — за. А Шварц вроде бы сказал так: «В Советском Союзе есть много молоденьких и хорошеньких девушек. Но Жеймо у нас одна. Вот почему я люблю писать для нее сценарии». Но возможно, он этого и не говорил.

Пробы повезли в Москву, на «Большой Худсовет». Там моя кандидатура была принята единогласно. Когда режиссеры «Золушки» вернулись из Москвы, я по их лицам поняла, что они не очень-то счастливы: видимо, им все же хотелось снимать молоденькую балерину. Настроение режиссёров передалось администратору и директору картины: они делали все, чтобы я наконец взбунтовалась и отказалась от роли. Но я упорно продолжала работать и реагировала на всё молча, без скандалов и претензий. Тем более что оператор Женя Шапиро, коллеги-артисты и весь обслуживающий персонал относились ко мне идеально, спасая меня от уныния и давая силу для работы. Вот так непросто шла моя работа над Золушкой.

В связи с этим мне вспоминается празднование нового, 1946 года. Мы встречали его у режиссера Георгия Васильева и его очаровательной жены Леночки. Среди гостей был и Михаил Зощенко. Уже под утро, когда все говорят и никто никого не слушает, Зощенко вдруг обратился ко мне:

— Хотите, Янина, я вам погадаю?

— Хочу, и даже очень.

— А вы верите в гадание?

— Если оно предсказывает что-нибудь хорошее, тогда верю.

— Вот и отлично. Попросим у хозяйки дома карты и пойдем в другую комнату.

Леночка тут же разыскала карты, и мы скрылись.

— Кто научил вас гадать? — спросила я Зощенко, пока он тасовал карты.

— Я даже и не знаю, учил ли меня кто-нибудь. По-моему, гадать может каждый, у кого развита интуиция. Я слышал, вы тоже умеете — и даже сказали одному полковнику, что он обязательно найдет свою семью, которую считает погибшей. Кончилась война, и он действительно нашел своих.

— Да, был такой случай.

— Вот видите. А сейчас мы с вами узнаем, что вас ждет в этом году. — И, разложив карты, Зощенко начал говорить:

— Очень многие не верят в ваш успех в новой картине, и это мешает вам работать. Правда?

— Истинная правда.

— Не слушайте их. Вас ждет победа. Вы довольны моим гаданием?

— О-очень!

— Когда мы с вами встретимся в следующий раз, вы мне скажете, правильно ли я вам нагадал. Договорились?

Мы оба и не подозревали, что видимся в последний раз. Все, что мне осталось от Михаила Зощенко, — это его книга с автографом, которую он преподнес мне на день рождения в 1936 году. А сейчас, спустя много лет, у меня нет и ее. Думаю, кто-то из любителей собирать библиотеку из чужих книг даже не представляет себе, как мне дорога была эта книга с автографом Зощенко.

Но его гадание оказалось правильным: когда картина вышла на экраны, зрители приняли ее на ура, мои отношения с коллегами наладились, и все мы опять стали друзьями.

Как я уже говорила, Евгений Львович Шварц с самого начала был на моей стороне, а меня его сценарий просто очаровал: как он талантлив, сколько в нем юмора! Но, прочитав его, я все-таки задумалась над сценой, которая, на мой взгляд, для образа Золушки была одной из основных: во имя чего Золушка надевает туфельку Анне, зная, что тем самым навсегда отказывается от своего счастья? Когда я спросила об этом Шварца, он ответил: — Просто Золушка очень добрая. За это зритель и будет ее любить. Философия здесь, как, впрочем, и в других сказках, простая: зло наказано, а справедливость торжествует. Детям это всегда нравится.

— Только не нашим детям, — возразила я. — Им этого мало. Мы только что пережили страшную войну, и наши дети будут равнодушны к такой Золушке. Им будет непонятно, почему Золушка, когда ее бьют по одной щеке, безропотно подставляет другую. Почему она не борется? Не протестует? Такой Золушке зритель не будет сочувствовать, а значит, не будет ее и любить.

Еще работая над фильмами «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград «, мы со Шварцем, если меня что-то не устраивало в сценарии, немедленно начинали дискуссию. Но бывало и так, что у меня не хватало аргументов: я твердо знала, что какая-либо сцена на экране не будет смешной, а объяснить почему — не могла. В таких случаях Шварц предлагал мне сыграть эту сцену по-своему и потом довольно часто говорил: «Сдаюсь! Победили!» Но сейчас у меня не было своих вариантов: я не знала, ни что сказать, ни как при этом сыграть. Не могла придумать, во имя чего Золушка может отказаться от своей любви. И все же настаивала на том, что нужно что-то изменить. Внимательно выслушав меня, Шварц сказал:

— Я подумаю.

Однако по его лицуя видела, что он убежден в своей правоте и все останется как есть. Но, по-моему, актерская работа в том и состоит, чтобы все делать сознательно: я не умею работать над ролью, если внутренне с чем-то не согласна. Мне нужно все психологически обосновать, а не бессмысленно повторять то, что написано в сценарии. Автор тоже может ошибаться, как и все смертные.

Воспользовавшись подготовительным периодом, когда режиссеры разрабатывают постановочный проект фильма, я стала работать над своим актерским сценарием: писала его со всеми психологическими подтекстами — не только то, что я должна думать и чувствовать в той или иной сцене, но и то, как можно пластически выразить свое состояние. Это мне всегда помогало на съемке.

Я начала с того, что отправилась в библиотеку, где провела много часов и дней и пересмотрела уйму сказок с изумительными иллюстрациями. у разных народов Золушки были разные. Одна даже с кочергой. Но на мой главный вопрос — почему Золушка так безропотно жертвует самым главным в своей жизни — ответа я так и не нашла.

Нельзя начинать работу, не влюбившись в свою героиню, а для меня Золушка, как ни обидно, безоговорочно любимой пока не стала.

Начались съемки, а сцена с туфелькой в моем сценарии не написана. Я то и дело названиваю Шварцу, не даю ему спокойно спать, но он стоит на своем.

И вот наступил канун страшного для меня дня: завтра будем снимать сцену с туфелькой. Я опять звоню Шварцу:

— Ну как?

— Янина Болеславовна, — услышала я спокойный, как всегда, голос Шварца, — завтра вы сами убедитесь, что я прав.

На репетиции перед съемкой я честно произношу написанный в сценарии текст, а в душе у меня все клокочет. В душе я ругаю свою героиню, называя ее «шляпой».

Но вот раздается команда Кошеверовой:

— Приготовились!

У меня в голове лихорадочно бьется мысль: «Сейчас или никогда!» Моя основная партнерша в этой сцене — Мачеха. Невероятная, изумительная актриса — Фаина Георгиевна Раневская. Попробую ее спровоцировать. Весь расчет на ее талант, интуицию и находчивость.

— Камера!

И вот Мачеха приказывает Золушке надеть Анне туфельку. А я (Золушка) отрицательно качаю головой. Тогда Мачеха начинает льстить мне, говоря: «Золушка, у тебя золотые ручки. Надень туфельку Анне», — я опять качаю головой. Рассердившись, что я смею ей перечить, Мачеха грозно приказывает: «Золушка, надень туфельку!»

По сценарию Золушка, испугавшись, произносит: «Хорошо, матушка, я попробую». Но вместо этой фразы я неожиданно говорю: «Ни за что!»

Раневская, которая идеально вошла в образ, настолько возмутилась моей наглостью, что от ярости буквально завизжала: «Если ты сейчас же не наденешь туфельку Анне, то я… я… выгоню из дома твоего отца!»

Вот она, мотивировка, чтобы надеть туфельку Анне! Золушка делает это ради отца! «Нет-нет, матушка! Прошу вас!» — вскрикиваю я, а потом покорно, как ягненок, подхожу к Анне и без труда надеваю на ее ногу туфельку.

— Стоп! — раздается голос Кошеверовой.

В наступившей гробовой тишине мы услышали четкие шаги, гулко раздававшиеся в павильоне: из его глубины к нам шел Шварц.

Подойдя к Мачехе, он неожиданно произнес:

— Фаина Георгиевна, вы забыли добавить: «И сгною его под забором».

— Прости меня, дорогой, — проговорила Фаина Георгиевна, — я чувствую, что говорю что-то не то, а вот что надо сказать, никак не могу вспомнить.

Как мне хотелось броситься на шею Раневской и целовать, целовать, целовать ее! Какая же она умница! Как феноменально талантлива! Как гениально она провела эту неожиданную для нее сцену!

Шварц посмотрел на меня. Наверное, мы оба выглядели как напроказившие школьники.

В эту минуту я уже обожала свою героиню. Мне хотелось расцеловать не только Раневскую, но и Шварца — и вообще весь мир!

То, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

В сценарии Шварца есть сцена: Золушка сидит на кухне, из корзины с углем для очага показывается черная кошка, Золушка берет ее на руки, подходит к бадье, полной мыльной пены, окунает туда кошку и тут же вынимает ее, но уже абсолютно белую. Это превращение происходит мгновенно, как может происходить только в сказке.

Сцену сняли. Она получилась очень забавной и эффектной. Но в картину не вошла. Режиссеры так и не смогли объяснить мне почему.

Или другая сцена: Золушка танцует на кухне. На ней деревянные сабо, а пол выложен камнем. Когда она движется, слышно, как стучат сабо. Я предложила режиссерам на каждый звук от их стука накладывать еще один такой же в виде эхо. Я даже пригласила знакомого чечеточника, с которым мы отрепетировали мой танец с его чечеткой. Потом позвали режиссеров, чтобы показать им результат нашей работы. Чечеточник спрятался за ширму. Я танцевала перед ширмой, а он — за ширмой. По-моему, эффект был потрясающий: танец сразу заиграл, стал живым и интересным.

Режиссеры посовещались, а потом объявили:

— Если бы это была сцена из американского фильма, тогда, конечно, такой танец был бы хорош. Но не в нашей сказке.

— Так я же танцую не чечетку, а обыкновенный танец. Слышится только эхо от стука сабо, — попыталась я убедить их.

Но не убедила. Они были против.

Обидно еще и то, что наша сказка должна была быть цветной. Акимов даже все эскизы делал в цвете. И Большаков с этим согласился. Но режиссеры испугались дополнительных трудностей и отказались от цвета. А сказка от этого только проиграла.

«Золушка»

Шарль Перро

Евгений Шварц

Евгений Шварц

Шарль Перро

«Золушка или хрустальная туфелька»

Сказка Шарля Перро Золушка – это произведение, которое интересно в любом возрасте. С одинаковым интересом эту сказку читают во всем мире и взрослые и дети. Шарль вложил в эту сказку всю изысканность литературного языка, которая ему присуща, образы Золушки – утонченны и легки. История Золушки не уникальна, другие авторы также записывали эту сказку, но именно вариант Шарля Перро стал так известен благодаря неповторимости деталей и продуманности.

Элемент волшебства сказки в помощи волшебной феи. Крестная фея помогает Золушке и опекает её. Кроме обычной поддержки, фея превращает тыкву в карету, мышей в лакеев и дарит Золушке хрустальные туфельки и непередаваемой красоты платье. Все эти фантастические элементы Шарль придумал сам, в народном варианте сказки их не было.

Что нового появилось в сказке

Е.Л.Шварца?

Доброта, скромность и отзывчивость, всепрощение, трудолюбие – это те черты, которыми должна обладать девочка, чтобы со временем выйти замуж за принца. Сказка учит нас прощать близким людям их проступки, а не платить той же монетой и лишний раз ни на что не жаловаться. Именно тогда улыбнется судьба и произойдет встреча с настоящей любовью, искренней и взаимной.

Нужно уметь прощать со всей душой, а не на словах.

Чему же научила нас сказка Золушка Шарля Перро?

«ЗОЛУШКА». Е.Л.Шварц. СТАРИННАЯ СКАЗКА, КОТОРАЯ РОДИЛАСЬ МНОГО, МНОГО ВЕКОВ НАЗАД, И С ТЕХ ПОР ВСЕ ЖИВЕТ ДА ЖИВЕТ, И КАЖДЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ НА СВОЙ ЛАД

Е.Л.Шварц – автор, драматических сказок, которые современны и необходимы нынешнему читателю.

Что значит термин «драматическая сказка?

Новое содержание » старых» сюжетов.

Профессиональную литературную работу Е.Шварц начал уже взрослым и причастным к искусству человеком. В молодости Шварц выступал в небольшом экспериментальном, или, как говорили в те времена, студийном театре, и критика отнеслась вполне серьезно к его актерским возможностям. В рецензиях на его спектакли «Театральной мастерской» — так назывался театр – неизменно отмечались его пластические и голосовые данные, ему обещали счастливое сценическое будущее.

Драматургия Е.Л.Шварца содержит сюжеты и образы, которые позволили определить жанр многих его пьес, как «пьеса-сказка», «сказочная пьеса», «драматическая сказка», «комедия-сказка».

Его пьесы на сказочные сюжеты принесли ему мировую славу, хотя в авторской копилке их оказалось совсем немного. Да и сам он к собственным пьесам относился, по мнению современников, «без всякого придыхания

Режиссер Н. Акимов пишет: «Е.Шварц выбрал для своей комедии особый, в наши дни им одним разрабатываемый жанр – комедию-сказку. Со словом «сказка» у каждого взрослого человека связано представление о чем-то необыкновенном, чудесном, дорогом и безвозвратно потерянном. И нашелся все-таки волшебник, который, сохранив власть над детьми, сумел покорить и взрослых, вернуть нам, бывшим детям, магическое очарование простых сказочных героев».

Шварц переосмыслил «старые сказочные сюжеты.

Героев он делает похожими на людей, живущих рядом с нами.

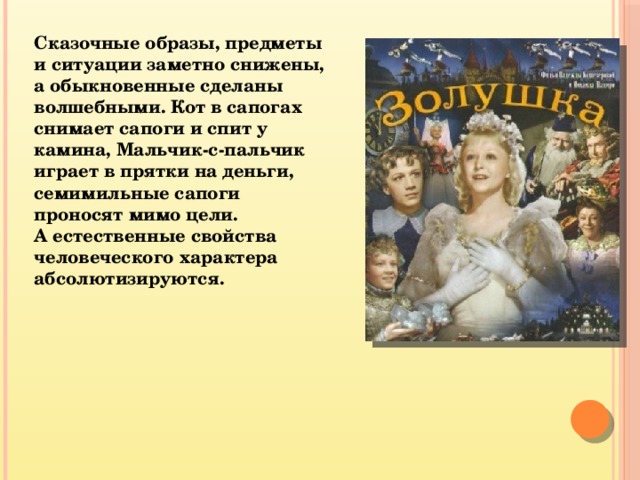

Сказочные образы, предметы и ситуации заметно снижены, а обыкновенные сделаны волшебными. Кот в сапогах снимает сапоги и спит у камина, Мальчик-с-пальчик играет в прятки на деньги, семимильные сапоги проносят мимо цели.

А естественные свойства человеческого характера абсолютизируются.

«Среди действующих лиц нашей сказки… узнаете вы людей, которых приходится встречать довольно часто. Например, Король. Вы легко угадаете в нем обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными. Или дистрофией сердечной мышцы. Или психастенией. А то и наследственностью. В сказке он сделан королем, чтобы черты его характера дошли до своего естественного предела».

Образы сказки Шварца отличается от сказки Перро.

Действующих лиц вдвое больше: здесь и герои из других сказок Ш. Перро — Кот в сапогах, Мальчик-с-пальчик; и совсем новые, играющие важную роль, — Паж, Министр бальных танцев маркиз Падетруа, Лесничий; эпизодические, часто безымянные персонажи, с которыми говорит Король, — солдаты, привратники, старый слуга.

Некоторые персонажи сказки Ш.Перро у Е.Шварца либо отсутствуют (Королева), либо их роль и функции изменены (Король, Капрал, примеряющий туфельку)

Это связано с переосмыслением Е.Шварцем основного конфликта сказки Ш.Перро.

О чем сказка Ш.Перро?

О «такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал». В доме мужа «все было ей не по вкусу, но больше всего невзлюбила она свою падчерицу», потому что рядом с доброй, приветливой и красивой Золушкой «мачехины дочки казались еще хуже».

Доброта, долготерпение Золушки в конце концов вознаграждаются: на ней женится принц. Конфликт

укладывается в семейные рамки и христианскую мораль: будь добр, терпелив и господь наградит тебя .

Е.Шварц заимствует мотив злой Мачехи, притесняющей падчерицу и мужа, однако семейный конфликт превращает в социальный: Мачехе мало властвовать в собственном доме, ей хочется управлять всем королевством: «Ну, теперь они у меня попляшут во дворце! Я у них заведу свои порядки! Марианна, не горюй! Король — вдовец! Я и тебя пристрою. Жить будем! Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде! Ну, ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею».

В обеих сказках злое начало воплощено в образе Мачехи. Однако если у Ш.Перро она — «сварливая и высокомерная женщина», то у Е.Шварца, помимо этого, явно выражены Диктаторские замашки. Так в старую сказку входит обновленная тема – тема, власти, деспотизма .

В ком в сказке воплощено злое начало ?

Весь текст сценария, связанный с изображением характера Мачехи, пронизан иронией. Многие ее реплики, монологи являются саморазоблачениями. Е.Шварц показывает, что добрые слова и интонации, обращенные к Золушке, — всегда предвестники неприятностей: «Ах да, Золушка, моя звездочка! Ты хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. — Можно? — спрашивает девочка радостно, — Конечно, дорогая, но прежде прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое себя и намели кофе на семь недель» . Весь этот перечень носит явно издевательский характер.

Особое значение в сказке приобретает слово «связи». Даже фея не может не считаться с обозначенным им явлением: «Ненавижу старуху лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи!»

Волшебники не властны над связями! Единственно, что может сделать автор, дать нравственную оценку в конце сказки устами Короля: «Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце -справедливым«.

Бережно перенеся из литературного первоисточника мотив противостояния падчерицы и мачехи, Е.Шварц окружает Золушку друзьями-единомышленниками. На одном полюсе конфликта — Мачеха с дочками, на другом — Золушка, ее отец, Фея, Паж, Король, Принц и даже Капрал, словом, все хорошие, честные, порядочные люди.

Зло, хотя и сильно, одиноко, доброе начало объединяет всех.

Вместе с доброй Золушкой в сказку входит тема любви , понимаемая драматургом весьма широко. Противостояние добра и зла предстает как противостояние любви деспотизму и тирании.

Способности любить Е.Шварц лишает обычно носителей злого начала (Мачеха и ее дочери).

Зато остальные персонажи обязательно кого-то любят:

Если сравнить героиню Ш. Перро и Е.Шварца, нетрудно заметить отличия.

Изначально данная Ш.Перро характеристика — «добрая, приветливая, милая» , читатель почти ничего не знает о характере героини. Он раскрывается в предложенных обстоятельствах, но не развивается. Ш.Перро идет от народной сказки и гораздо ближе к ее канонам, чем авторы более позднего времени.

Героиня Шварца тоже добра, приветлива, нежна, терпит напраслину. Однако и доброта и приветливость даны ей не от рождения, а являются результатом повседневного труда души: «Натирая пол, я очень хорошо научилась танцевать. За шитьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. За прялкой я их научилась петь. Выхаживая цыплят, я стала доброй и нежной»

Иногда она сомневается: «Неужели мне не дождаться веселья и радости?»

Е.Шварц показывает, как одиноко Золушке : «Мне так надоело самой себе дарить подарки на день рождения и на праздники. Добрые люди, где же вы?» . Единственные собеседники ее — кухонная утварь да цветы в саду, которые всегда ей сочувствуют, с ними она делит радость и горе.

Золушка мечтает о счастье, однако ради его достижения она никогда не поступится собственным достоинством: «Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо, но только непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что я ужасно гордая, понимаете?»

Она полная противоположность Мачехе.

Е.Шварц показывает не просто добрую, отзывчивую и работящую девушку, но человека талантливого, одаренного, окрыленного. Для нее любая работа — вдохновенный труд, творческая атмосфера заразительна.

В изображении любви Золушки и Принца Е.Шварц своеобразен, и о каком-либо сходстве с Ш.Перро нет и речи.

Он подчеркивает, что Король и Принц поражены не столько красотой девушки (это только первое впечатление), но главным образом естественностью, простотой, правдивостью, искренностью, такими редкими при дворе. Не случайно Король дважды с восторгом замечает: «Вот радость-то! Она говорит искренне!», «Ха-ха-ха! — ликует король. — Искренне! Ты заметь, сынок, она говорит искрение!».

За что полюбили Золушку Принц и Король?

В изображении любви Золушки и Принца –главное их духовная близость, сходство судьбы. Они выросли без материнской ласки, Принц одинок (отец не заметил, что он вырос, и обращается с ним, как с ребенком), они понимают друг друга с полуслова, оба творчески одаренные натуры.

Любовь преображает молодых людей , они не понимают своих поступков, становятся непредсказуемыми: «Что со мною сталось! — шепчет Золушка. — Я такая правдивая, а ему не сказала правды! Я такая послушная, а его не послушалась! Я так хотела его видеть — и задрожала, когда встретила, будто волк попался мне навстречу. Ах, как просто все было вчера и как странно сегодня»

В чём сходство между Принцем и Золушкой?

Е.Щварц показывает душевную зоркость влюбленного Принца: «Что-то очень знакомое есть в ваших руках, в том, как вы опустили голову… И эти золотые волосы»… В Золушке-замарашке он узнает девушку, которую полюбил. Его не отпугивает ее бедный наряд:

«Если вы бедная, незнатная девушка, то я только обрадуюсь этому» . Ради своей любимой он готов на любые лишения и подвиги.

Охарактеризуй Принца.

Испытанию автор подвергает и Золушку, правда, не в сценарии, а в кинофильме. Девушка оказывается перед выбором: наденешь хрустальную туфельку Анне — можешь потерять любимого, не наденешь — можешь потерять отца. Предать отца, который из-за своей влюбчивости и доброты оказался во власти злой Мачехи, героиня не может.

Нельзя строить счастье на несчастье других, тем более отца — эта мысль выражена Е.Шварцем предельно откровенно, она проходит через все произведение и очень актуальна для времени, когда отречение от близких людей пытались превратить в норму. Характер Золушки определяет ее нравственный выбор.

Какой выбор предлагает автор Золушке?

Любовь облагораживает, окрыляет тех , кто соприкасается с нею и кто сам способен любить.

Образ Лесничего — отца Золушки. Как известно, в сказке Ш. Перро отец «на все смотрел глазами» жены «и, наверно, только побранил бы дочку за неблагодарность и непослушание», если бы она вздумала жаловаться на мачеху.

У Е.Шварца Лесничий понимает, что вместе с дочерью угодил в кабалу к «прехорошенькой, но суровой» женщине, он испытывает чувство вины перед любимой дочерью. Отец искренне любит Золушку, первым замечает перемену в ее поведении и движимый чувствами любви и вины «распрямляется».

Отцовская любовь оказывается сильнее страха. А главное, на глазах зрителя робкий добрый человек становится смелым, твердым, то есть происходит развитие характера.

Как изменяется отец Золушки? Почему?

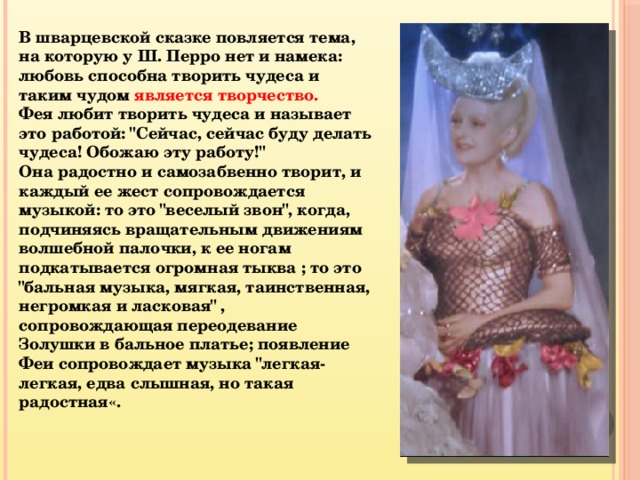

В шварцевской сказке повляется тема, на которую у Ш. Перро нет и намека: любовь способна творить чудеса и таким чудом является творчество.

Фея любит творить чудеса и называет это работой: «Сейчас, сейчас буду делать чудеса! Обожаю эту работу!»

Она радостно и самозабвенно творит, и каждый ее жест сопровождается музыкой: то это «веселый звон», когда, подчиняясь вращательным движениям волшебной палочки, к ее ногам подкатывается огромная тыква ; то это «бальная музыка, мягкая, таинственная, негромкая и ласковая» , сопровождающая переодевание Золушки в бальное платье; появление Феи сопровождает музыка «легкая-легкая, едва слышная, но такая радостная«.

Мальчик-паж смотрит на Золушку влюбленными глазами. Для Феи и автора — это творческий стимул: «Отлично, — радуется Фея. — Мальчик влюбился . Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю». Когда мальчик говорит, что «любовь помогает нам делать настоящие чудеса», и подает Золушке хрустальные туфельки, Фея замечает: «Какой трогательный, благородный поступок. Вот это мы и называем в нашем волшебном мире -стихами» .

В заключительном монологе Король говорит: «Обожаю прекрасные свойства его души: верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец» И сегодня ощутим дефицит этих волшебных свойств, если художник говорит о них в ключевой фразе сценария.

Писатель обращается к «бродячему» сюжету лишь тогда, когда видит возможность в «чужом» выразить «свое», сокровенное.

В один ряд Е.Шварц ставит «любовь», «стихи» и «чудеса», «волшебство.

Тема творчества, радости и счастья творить в сочетании с темами любви и власти впервые появляется в «Золушке».

В видеоролике использованы цветные кадры «Золушки», а фотографии будут черно-белыми.

В уходящем 2017 году выделяются две даты, связанные с актрисой Яниной Жеймо.

16 мая 1947 года состоялась премьера художественного фильма «Золушка». Производство: Ленфильм, 1947. Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. Сценарист: Евгений Шварц.

29 декабря 2017 г. исполняется 30 лет со дня смерти Янины Жеймо

Источники

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/1494/bio/

По материалам книг:

Павлова М. Янина Жеймо. — Москва : Искусство, 1980

Доронина Т. Дневник актрисы. — Москва : Молодая гвардия, 2005.

Гейзер М. Фаина Раневская. — Санкт-Петербург : Амфора, 2015

Фотографии из открытых источников интернета.

Янина Жеймо осталась в памяти зрителей по немногим фильмам. Но роль Золушки запомнилась, пожалуй, больше других.

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

Родилась Янина в Волковыске (Гродненская губерния, Российская империя) 29 мая 1909 года в семье цирковых артистов.

Детство Яни прошло под знаком праздника и нужды. Цирковых заработков не хватало, отец болел, с раннего детства ей пришлось подрабатывать. С трёхлетнего возраста она выступала в цирке наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком и даже… преподавала балет (ученикам много старше её).

В 1923 году, в день своего рождения, отец умер. Мама осталась с четырьмя дочерьми. В цирке работать они уже не могли — развалился номер. Кончился очередной контракт, семья осталась в Петрограде. Кормила их эстрада, номера придумывались с ходу, если было надо, брались даже за то, чего прежде не умели, например, выучились играть на ксилофонах. У Эли и Яни был коронный номер — «Музыкальные эксцентрики». Об этом времени своей жизни Янина Жеймо писала: «Странно — я нормально росла до четырнадцати лет, а потом… Я была уверена, что рост прекратился потому, что мне приходилось носить на голове тяжеленные ксилофоны, а я носила их так, чтобы не уставали руки». Маленький рост — казалось бы, трагедия для молоденькой девушки — сослужит ей впоследствии верную актёрскую службу, но отчасти и ограничит диапазон её амплуа вечным приговором: травести.

Первой главной ролью Янечки, как знакомые ласково называли её почти до старости, по иронии судьбы оказалась роль школьницы в фильме «Разбудите Леночку» (1934). Актриса Елена Егорова писала: «Ни одна даже самая искусная травести (за исключением, пожалуй, такого феномена, каким в своё время была Янина Жеймо) не сможет выдержать на экране соревнования с обыкновенными мальчиком и девочкой». По словам Григория Козинцева: «И «Разбудите Леночку», и более поздний фильм «Приключения Корзинкиной» были редкими, единичными опытами создания в советском кино жанра эксцентрической ленты с постоянным героем — зрелища изначально условного, но по своей природе близкого Янине Жеймо, единственной советской актрисе, умеющей играть в короткометражке».

Первой главной ролью Янечки, как знакомые ласково называли её почти до старости, по иронии судьбы оказалась роль школьницы в фильме «Разбудите Леночку» (1934). Актриса Елена Егорова писала: «Ни одна даже самая искусная травести (за исключением, пожалуй, такого феномена, каким в своё время была Янина Жеймо) не сможет выдержать на экране соревнования с обыкновенными мальчиком и девочкой». По словам Григория Козинцева: «И «Разбудите Леночку», и более поздний фильм «Приключения Корзинкиной» были редкими, единичными опытами создания в советском кино жанра эксцентрической ленты с постоянным героем — зрелища изначально условного, но по своей природе близкого Янине Жеймо, единственной советской актрисе, умеющей играть в короткометражке».

Ещё до войны Янина Жеймо вышла второй раз замуж. Её новым супругом стал знаменитый режиссёр Иосиф Хейфиц. От этого брака родился Юлий Жеймо. Впоследствии он стал кинооператором, жил в Польше.Когда началась война, Хейфиц вместе с детьми выехал в Ташкент. Янина Жеймо оставалась в Ленинграде, где ей пришлось пережить блокаду. В составе одной из концертных бригад «Ленфильма» Янина выступала в госпиталях, парках, скверах, а по ночам дежурила на крыше, гасила зажигалки. Говорят, что она была знакома с Зощенко, научившим её гадать на картах, что её дом был открыт для друзей даже в то страшное время и многих спасали эти вечера.

Лишь в конце 1942 года Янина наконец эвакуировалась в Ташкент — туда после переезда нескольких киностудий переместилось кинопроизводство. «Гитлер сделал одно доброе дело — я похудела», — шутила Жеймо, вернувшись домой.

Вот только дома её никто не ждал. Пока поезд тащился до Средней Азии, до Хейфица дошла страшная весть, что в дороге во время бомбежки Янечка погибла. Иосиф Ефимович посчитал себя свободным человеком…Янина не простила мужу измены, и к Хейфицу не вернулась. Она тяжело заболела, жива осталась только чудом. Этим чудом стал польский режиссер Леонид Жано. Он познакомился с Яниной в Ташкенте и вынянчил её, умирающую от болезни и обиды, чтобы потом всю жизнь с ней не расставаться.

1947 год. Послевоенная страна вставала из руин, ещё не были стерты следы пожарищ, разрухи — мрачных следов кровопролитной войны. Всем так хотелось мира, человеческой теплоты и доброты. Хотя бы экранной, сказочной, придуманной… И 16 мая на экраны вышла фильм-сказка «Золушка», где Янина исполнила главную роль.

В период малокартинья, начавшийся после «Золушки», Янина Жеймо участвовала в дублировании зарубежных фильмов и отечественных мультфильмов. Дубляж — работа специфическая, не каждый актёр даже с хорошими голосовыми данными к ней пригоден. Но голос Жеймо, говорившей за Герду в «Снежной королеве» или за героиню в фильме «Марти», нежный, спокойный, робкий и в то же время гордый, забыть невозможно. Кино отвергло её облик — она отдала ему свой голос. Свою последнюю роль она сыграла в 1954 году в фильме «Два друга», когда ей было только 45 лет.

В 1957 году Янина с мужем уехала в Польшу, в Варшаву. Там она прожила последние тридцать лет своей пятой жизни, сугубо частной, о которой известно не много. Она выучила язык, дружила с известным польским киноведом-классиком, Ежи Теплицем… было даже несколько предложений сниматься, но по разным причинам они не были приняты. Казалось бы, странно. Но ведь не всегда главное — соглашаться на что угодно, только бы сняться, мелькнуть, напомнить о себе. Особенно для актрисы, всегда игравшей героинь своего, а не чужого времени.

Умерла актриса 29 декабря 1987 года в Варшаве. Похоронена на Востряковском кладбище (98 участок) в Москве.

Деятельность Янины Болеславовны Жеймо в годы Великой Отечественной войны — тема отдельного поста, который, надеюсь, выйдет в январе 2018 г. — к годовщине снятия Блокады Ленинграда. Как уже отмечалось выше, Янина Жеймо оставалась в блокадном Ленинграде. В середине августа 1941 года она отправила детей и мужа — Иосифа Хейфица в эвакуацию в Среднюю Азию, а сама осталась в Ленинграде со своей сестрой Элей. В этом городе, осаждённом, но не сломленном, не сдавшемся врагу, встречала 1942 год. По ночам Жеймо была участницей пожарной команды, в полном облачении, с пожарной каской на голове дежурила на крыше «Ленфильма». В военные годы актриса принимала участие в съёмках фильмов патриотического содержания: «Боевой киносборник № 12» (1942), «Белорусские новеллы» (1943), «Юный Фриц» (1942), «Два бойца» (1943), «Мы с Урала» (1943), «Март-апрель» (1943).

СОВЕТСКАЯ ЗОЛУШКА

Ещё шла война, а известный драматург-сказочник Евгений Шварц писал киносценарий «Золушки».

Из дневника Евгения Шварца 12 августа 1945 года:

«Сценарий «Золушки» все работается и работается. Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой — она будет ставить «Золушку». Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк — не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова — смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро — полуеврей, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда и как он вдруг начинает заикаться. Это вследствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк — длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом — иногда — вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он — самый активный из всех обсуждающих рабочий сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаяние. То ему хочется, чтобы король любил птиц, то — чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии. Все это, может быть, и ничего, но, увы, совершенно ни к чему. Я возражал — и часто яростно, но старался не обижать Блэка, ибо он человек, очевидно, нежный и, боюсь, вследствие этого недобрый. А согласие в группе — первое дело. После обсуждений мы ужинали. Кошеверова пленительно гостеприимна, что тоже редкий талант. Вообще встречи эти — целый период. Приятный».

Договор на сценарий фильма «Золушка» Шварц подписал с киностудией «Ленфильм» в январе 1945 года. Но идея фильма возникла у режиссера Надежды Николаевны Кошеверовой еще за год до этого.

По воспоминаниям режиссёра картины Н. Кошеверовой :

«Окончилась война…В Ленинград из Алма-Аты начали возвращаться ленфильмовцы. Первой, кого я увидела на студии, была одиноко сидящая в углу, растерянная и несчастная Янина Жеймо. «Золушка!»- так и пронеслось в голове. И в самом деле, маленькая, хрупкая, она казалась прямо сошедшей со страниц сказки.» Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Яничка, вы должны сыграть Золушку…» Она немного повеселела, и мы тут же отправились к Помещикову, который заведовал тогда Сценарным отделом в Комитете кинематографии. Возражений у него не было, он только спросил: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц». Разумеется, никакой предварительной договоренности с Евгением Львовичем у меня не было, но, узнав о замысле, он тоже им загорелся».