Давным-давно, когда люди были добрее и в помине не было Изнанки Сказок одна красна-прекрасна девица modus_in_rebus попросила меня выяснить почему сказка называется «Гуси-лебеди», и что-то она не поймёт никак «кто такие эти гуси-лебеди — это просто гуси? или это помесь гусей с лебедями? или это просто такое слово составное?»

Я -то добрый и решил помочь (это через два с половиной месяца-то), да и рубрика народилась как раз;)

Но, когда я «влез» в этих гусей-лебедей, то был просто сбит с ног количеством информации и причинно-следственных связей :))

Поэтому попрошу вас приготовиться к чтению…

Во-первых укутайтесь мягким пледом…

Во-вторых приготовьте себе чаю с лимоном…

В-третьих словите мою улыбку

Синопсис.

В начале

было слово

надобно сказать, что не одна только сказка «Гуси-лебеди» есть — есть и другие сказки, в которых одними из действующих героев являются гуси-лебеди.

Есть два основных сюжета:

1. Сказка «Гуси-лебеди»

Муж и жена уехали на ярмарку и оставили маленького сына дома. Старшая сестра, которой поручили следить за братом, «загулялась-заигралась» и бросила его одного. Малыша унесли гуси-лебеди. Девочка пустилась за ними в погоню и в конце концов нашла братца в избушке Бабы Яги.

По сути сюжет сказки — отображение обряда инициации (обряд, знаменующий переход на новую ступень развития, например перевод подростков в класс взрослых), субъектом которой в первоисточнике является похищенный брат, но в дальнейшем эта роль переходит к сестре. Соответственно сами образы гусей-лебедей, скорее всего, восходят к древним мифологическим представлениям о птицах-психофорах (то есть, переносящих души в загробный мир).

Но и в этой сказке есть свои «версии»…

У Афанасьева сестрица не нашла бы брата, если бы ей не помог мудрый ёжик.

В обработке А. Н. Толстого она находит его сама.

У Афанасьева она просто прокрадывается к избушке и уносит братца.

В обработке А. Н. Толстого она заходит в избушку, беседует с Бабой Ягой и т.п., и только улучив момент, когда та не видит — убегает с братом.

2. Сказка «Ивашко и ведьма» (либо «Лутоня», либо «Терешечка»)

Сказка эта записана многократно и в большом количестве вариантов, главный ее герой носит различные имена (Ивашко, Лутоня, Терешечка).

Вот некий обобщенный вариант:

У старика со старухой не было детей. Однажды зимой старик отправился в лес по дрова. Нарубив дров, старик прихватил с собой еще и лутошку, липовый чурбачок. Дома он положил лутошку под печку (иногда на печку) и через некоторое время деревяшка превратилась в мальчика. (В некоторых вариантах старик специально отправляется за этим чурбачком, потом углем рисует на деревяшке личико, а старуха пеленает ее и укладывает в люльку.) К лету мальчик подрос и отправился на озеро удить рыбу. Старик сделал для него челнок — белый (серебряный) , с красными (золотыми) веслами, а старуха дала ему белую рубашку с красным пояском. Днем мальчик плавает по озеру, а вечером подплывает к бережку, чтобы отдать старухе пойманную рыбу и переменить рубашечку и поясок. Баба Яга подманивает его к берегу и уносит в свою избушку. Там она поручает своей дочке изжарить мальчика, но ему удается обмануть Ягишну, сунуть ее саму в печь, выбраться из избушки и забраться на дерево. Яга принимается грызть или рубить ствол. В последний момент героя сказки спасают гуси-лебеди. Пролетающая стая сбрасывает мальчику «по перышку» и он мастерит из них себе крылья (т.е. обращается в птицу), либо последняя птица подхватывает его. Как бы то ни было, герой благополучно возвращается к себе домой.

В литовском варианте этой сказки, пролетающая вместе с лебедями ведьма, похищает его, приняв за лебедя.

В образе птиц покидают этот мир и заколдованные братья из сказки Андерсена «Дикие лебеди».

А самое интересное, что в мифах южноамериканских индейцев, обитающих в джунглях Амазонки, южноамериканская ведьма занимается сексуальными домогательствами, а дерево, где спасается герой, пытается перегрызть с помощью зубастых гениталий. По мнению исследователей, в южноамериканском мифе закодированы некоторые характерные особенности, присущие матриархальным отношениям

Из всего этого ясно видно, что гуси-лебеди бывают

«плохие»

и

«хорошие»

.

«Плохие» гуси-лебеди воруют ребенка и уносят его к Бабе Яге (сказка «Гуси-лебеди»), а «хорошие» — помогают мальчику убежать от Яги и вернуться домой (сказка «Ивашко и ведьма»).

Истоки сюжета.

Чтобы разобраться в истоках сюжета этих сказок надо обратиться к мифологии =)

Аполлон каждый сезон путешествовал на колеснице, запряженной белоснежными лебедями. Поздней осенью он улетал в блаженную страну Гиперборею (сверх-север), чтобы весной вернуться назад в Дельфы. Почти у всех народов северного полушария «север» ассоциировался со смертью, поэтому Гиперборея понятие не географическое, а мифологическое.

*Получается, что «плохие» гуси-лебеди уносят Братца к Бабе-Яге — то есть приговаривают к смерти.

В довесок можно вспомнить и миф о Зевсе, представшем перед Ледой в образе лебедя.

А теперь обратимся к сказке о «добрых» гусях-лебедях. Мальчика Ягишна пытается отправить в печь, он убегает и забирается на дерево, а затем то ли превратившись в птицу, то ли верхом на ней он возвращается в наш мир.

Лебеди являются неотъемлемой частью шаманских обрядов, и считалось, что именно они несут душу шамана в нужном направлении.

Алтайские шаманы пели о гусе: «Когда устанешь, пусть будет тебе конем. Когда соскучишься, пусть будет тебе товарищем, производящий вихри на горе Сумер, обмывающийся в Молочном озере.»

У тюрков и угрофиннов Гусиной или Лебединой дорогой называется Млечный путь.

*Видим, что «хорошие» гуси-лебеди напротив возвращают Ивашко в нужном направлении, то есть домой.

Гуси-лебеди.

В мифологической символике образ гусей-лебедей прекрасно подходит для роли медиатора, связывающего казалось бы взаимоисключающие базисные символы любой мифологии: верхом и низом, летом и зимою и, как следствие, между мужским и женским, жизнью и смертью.

Птицы (верх), но связанные с водой (низ); приносящие весну, но имеющие белоснежное оперение.

У айнов (народ, проживающий в настоящее время на острове Хоккайдо) лебедя называли «дух снега».

По словам киргиз лебедь приносит снег и холод.

В Англии, когда шел снег, говорили, что на небе щиплют гусей.

Русская народная примета:

Лебедь к снегу летит, гусь — к дождю.

Если зимой гуси-лебеди превращаются в снег, то весной, наоборот, снег превращается в гусей, лебедей.

У кетов (малочисленный коренной народ Сибири) Мать-Томэм весной выходит на берег Енисея и потрясает рукавами над рекой, из рукавов сыплется пух и превращается в гусей, лебедей, уток, которые летят на север.

Следует отметить, что гуси и лебеди далеко не во всех случаях выступают как синонимы — зачастую они противопоставлены друг другу как нижнее — верхнему, чужое — своему.

Селькупы (народ, живущий на севере Западной Сибири) считали, что в то время, как гуси и остальные перелетные птицы посылаются Небесной Старухой им в пищу, лебедей убивать нельзя. По представлениям кетов и селькупов лебеди понимали человеческую речь.

У многих народов Зауралья гуси и лебеди являлись тотемными животными.

У айнов существовали предания о происхождении человека от лебедя.

У монголов считалось, что первые люди были сделаны из лебединых лап.

Баба-Яга.

К уже перечисленным женским персонажам, связанным с гусями-лебедями, остается добавить русскую Бабу Ягу. Эти птицы охраняли ее избушку так же, как гуси охраняли храм Юноны Капитолийской (те самые гуси, которые спасли Рим).

В современном обиходном языке слово «Яга» звучит как ругательство. В древности же было совсем не так. Баба Яга принадлежала к категории Великих Матерей, хозяек подземного мира, связанных не только со смертью, но и с производительными силами природы.

В некоторых сказках типа «Гуси-лебеди» сестра видит похищенного братца, играющего золотыми яблочками, которые в европейской мифологии связаны с вечной молодостью, половой силой продолжением рода.

Русская Яга — хозяйка яблоневого сада, яблоками или другой снедью заманивает она мальчика к себе, а в некоторых вариантах сказки он и сам забирается к ней в сад.

Поскольку в мифе животное-атрибут какого-либо персонажа четко не противопоставляется самому персонажу, хозяйка нижнего мира иногда выступает в виде гигантской птицы (*мне представляется, что Баба-Яга сама превращалась в гусей-лебедей в одноименной сказке и похищала братца).

Насколько тесно на Руси гуси-лебеди были связаны с представлением о загробном мире свидетельствуют народные песни, обычно относимые к историческому жанру — «Песни о татарском полоне». Старую женщину пленивший ее татарин заставляет «три дела делати: первое дело — кудель прясти, второе дело — лебедей (иногда — гусей-лебедей) стеречь, а третье дело — дитю качать».

Вглубь истории.

В начале первого тысячелетия до нашей эры в Средней Европе появляется новая символика. По всей территории от Черного до Балтийского морей археологами обнаруживаются изображения колесниц, запряженных гусями или лебедями. Водоплавающая птица служила солнечным символом, связывающим небесную и земную сферы, символом плодородия.

Археологический материал и более позднего времени достаточно богат «лебединой» темой и позволяет проследить ее значимость в том числе и на территориях, заселенных восточными славянами или их предшественниками. Около села Пожарская балка, близ Полтавы, раскопана ритуальная костровая площадка, датируемая VI в. до н. э. , на которой под слоем золы обнаружены около пятнадцати двухметровых(!) изображений лебедей.

Заключение.

Вот вам и гуси-лебеди, вот вам и русская народная сказочка =)

Любая сказка — это не «развлекушечки» для детишек, а некий фольклорный миф определенного народа, через который раскрываются понятия о добре и зле, о религии и о социуме…

Гуси-лебеди как мне кажется априори не могут быть «плохими» или «хорошими», так как они несут в себе некое божественное участие. Гуси-лебеди и та молния Зевса, что поражает за провинность (в случае с братцем и его сестрицей это наказание ей за то, что она не слушала родителей и не следила за братцем), и то спасение, которое Боги даруют смертным (Ивашко как бы молился, когда сидел на дереве, сгрызаемым Ягишной, и Боги услышали молитвы и послали своих ангелов).

Ссылки.

В основном при написании поста мною была использована публицистическая Статья Валерия Ронкина — очень советую ознакомиться с ней более пристально, так как я выделил из этой статьи интересующую меня линию гусей-лебедей, но многое осталось «за кадром». Так что дерзайте

А вот и ссылки на текст сказок о гусях-лебедях:

— «Гуси-Лебеди»

— «Ивашко и ведьма»

— «Терешечка»

— «Лутоня»

Мультики.Гуси-лебеди

Ивашко и Баба-Яга (1938 г.)

Ивашка из Дворца пионеров

Терешечка

Унесли маленького братца гуси-лебеди и отправилась сестра его выручать…

Все мы с детства помним этот сказочный сюжет. Но зачем мирным перелётным птицам похищать ребёнка? Ладно бы какого-нибудь царевича, но ведь в сказке речь идёт об обычной крестьянской семье. Почему бабе-яге в этой сказке служат не совы или какие-нибудь хищные птицы? И почему они так странно называются «гуси-лебеди», это же два разных биологических вида и крестьяне их вполне различали?

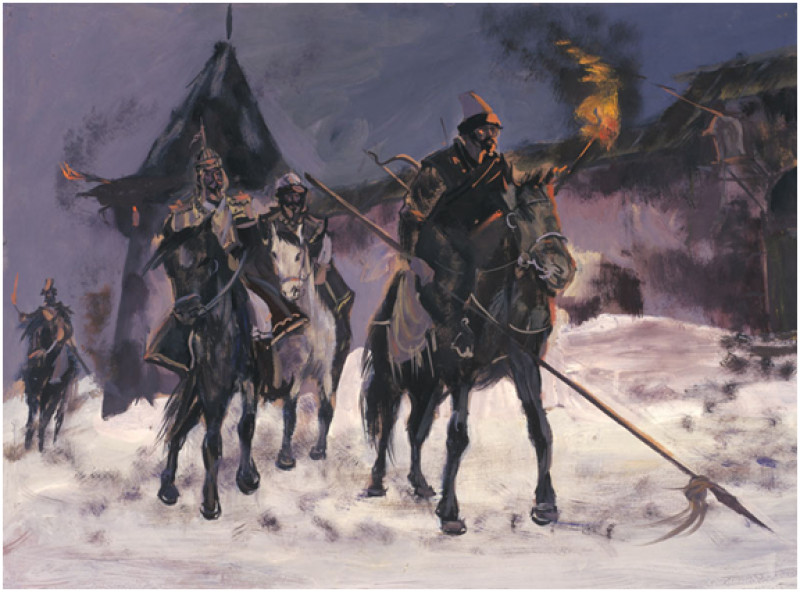

Дело в том, что речь идёт вовсе не о птицах. У кого было прозвище «дикие гуси» в двадцатом веке? У наёмников. Думаете, это прозвище появилось совсем недавно? Как бы не так. Английский дипломат Джайлс Флетчер, посещавший Россию в XVI веке, по возвращении в Англию написал книгу о нашей стране, она так и называлась: «О государстве Русском». В ней есть такие примечательные слова:

Русские защищают свою страну и земли, ими приобретенные, а крымские татары делают на них набеги один или два раза в год, иногда около Троицына дня, но чаще во время жатвы. Когда идет войной сам Великий или Крымский Хан, то ведет он с собой огромную армию в 100 000 или 200 000 человек. В противном случае, они делают кратковременные и внезапные набеги с меньшим числом войска, кружась около границы, подобно тому, как летают дикие гуси, захватывая по дороге все и стремясь туда, где видят добычу.

Обложка книги Флетчера издания 1643 г.

Как видим, татарские конные банды сравниваются именно с дикими гусями. То есть уже в то время подобное сравнение было в ходу. А крымские татары производили свои набеги именно за пленными, которых потом продавали в рабство на восточных рынках. Так что сказка имеет под собой историческую основу — в отсутствие взрослых защитников на деревню налетела конная банда и забрала ребёнка в качестве добычи. Сестра мальчика благоразумно спряталась в этот момент, а её братец не успел.

Тут вспоминается другая сказка, уже литературная, про царевну-лебедь. Пушкин её написал на основе русской народной сказки. Причём действие сказки имеет чёткую географическую привязку. Царь Салтан — это турецкий султан. По сюжету, некий молодой человек спасает лебедь от коршуна, подстрелив последнего. Лебедь превращается в красавицу, да ещё и волшебницу, которая помогает юноше стать царём, а затем обрести разные чудесные предметы, о которых он узнаёт со слов «сватьей бабы Бабарихи». К ней мы ещё вернёмся, а пока рассмотрим образ царевны-лебедя.

Коршун и дева из современной сказки. Иллюстрация к «Ведьмаку» А. Сапковского.

Если гуси-лебеди это разбойники, то царевна-лебедь оказывается предводительницей летучей банды. За ней гнался некий «коршун», то есть посланец местного правителя, которого главный герой подстрелил из лука. А ведь наш герой царского рода и сам вполне может претендовать на роль местного царя, что и происходит, когда девица разбирается в ситуации и оказывает ему помощь. Кстати, эта «лебедь» и сама скорее всего происходит из знатного, а то и царского рода, не зря же она названа «царевной». Вполне возможно, что власть захватил некий узурпатор, а ей с небольшим отрядом преданных джигитов пришлось скрываться, до встречи с Гвидоном. А потом они устроили переворот и Гвидон сам сел на трон, в конечном итоге взял деву-лебедь замуж.

Средиземноморские пираты.

«Тридцать три богатыря» из моря тоже не представляют собой ничего чудесного. Это команда пиратского корабля, причём весьма удачливого, судя по их драгоценной броне. «В чешуе» означает в чешуйчатом доспехе, причём богато украшенном, раз оно сверкает на солнце «как жар». Такой доспех стоил очень дорого, но и защиту обеспечивал неплохую. Вернёмся теперь к пресловутой «сватьей бабе Бабарихе». Сватьями называли родных одного из супругов по отношению к другому супругу. То есть она — мать трёх сестёр, которые «пряли поздно вечерком», когда царь Салтан (то бишь султан) прогуливался под их окнами. Точнее, мачеха, ведь будь она им родной матерью, то приходилась бы родной бабушкой Гвидону, о чём было бы прямо сказано. Или же две остальные девицы ей родные дочери, а мать Гвидона приёмная, в таком случае понятно неприязненное отношение к ней.

«Бабр», символ города Иркутска.

Но откуда такое странное имя или прозвище — Бабариха? Бабр — это тигр. Вернее, так называли всех крупных кошачьих: тигров, барсов, гепардов. В переносном смысле на Востоке «царским тигром» называли командира царских телохранителей. По сути, этот пост аналогичен посту префекта преторианцев в древнем Риме. То есть Бабариха может быть вдовой полководца, занимавшего этот высокий пост. Это объясняет её осведомлённость (от мужа могли остаться связи в разведке) и влияние при дворе султана.

Налёт гусей-лебедей, наёмников Бабая-аги.

Если вернуться к «гусям-лебедям», то вспомним, что они служили бабе-яге. Поскольку, как выяснилось, речь идёт о татарских налётчиках, то баба-яга здесь не имеет отношения к лесной колдунье. Это «бабай-ага», в буквальном переводе с тюркского «уважаемый дед», а по смыслу скорее «пожилой господин». Наши дикие степные гуси-лебеди доставляют ему всю добычу, включая рабов и заложников. Девочке удаётся спасти своего брата из плена исключительно чудом. На то она и сказка, чтобы всё кончалось хорошо.

См.также:

Гуси-Лебеди 1969 худ Кузнецов И.А.,

Книга. Три поросёнка. 1972 год

Книга. Сказка о царевиче лягушке. 1914 из-во Кнебель. худ. Вестфалень.

Книга. Про Иванушку-дурачка. 1973 год

Книга. Сказка о попе и о работнике его Балде 1975 год

(отрывок из книги E. A. Коровина | Знаем ли мы свои любимые сказки?)

~ А кто такие гуси-лебеди? ~

Действительно – кто? Гуси – это гуси. Лебеди – понятно, лебеди. Но гуси-лебеди – это сочетание, казалось бы, несочетаемого. Давайте разберемся!

Гуси – древнейшие домашние птицы, олицетворяющие обычный деревенский быт, то есть совершенно земную жизнь. Вот они, гуси, – всегда под боком.

Лебеди, прилетающие и улетающие красавцы, в народном восприятии относились к загадочным, потаенным птицам. Недаром же в сказках лебедушка, ударившись о землю, могла обернуться девицей-красавицей. Вспомним хотя бы Царевну Лебедь из сказки Пушкина о царе Салтане. Ту самую, у которой месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. То есть лебеди – птицы волшебные, романтические, принадлежащие какому-то прекрасному, далекому и притягательному, но явно не обыденному миру. Недаром же именно об этих завораживающих птицах сложено так много сказок. Ну а какую легенду можно сложить о гусях, вечно крутящихся под ногами, шипящих и гогочущих?

Словом, гуси принадлежат к обычному миру, который наши предки называли миром Яви, то есть миром проЯВленным. А вот лебеди – птицы из мира Нави, того, что НАВевает мечты, приносят НАВаждения, то есть мира загадочного, волшебного, потустороннего.

Ну а кто же будут гуси-лебеди?

Это птицы, которые способны жить в двух мирах – обыденной Яви (как гуси) и непостижимой для обычных людей Нави (как лебеди).

~ А зачем гуси-лебеди несут мальчика в избушку Бабы-яги? ~

Сначала разберемся, кто такая наша самая главная «бабушка» русских сказок – Баба-яга.

Когда-то у древних наших предков славян она была совсем не страшилищем, которым пугали детей, а очень даже почитаемой особой. Баба, как мы знаем, главная женщина в роду, его берегиня.

Но что означает яга?

Вот тут самое время было бы объявить ВИКТОРИНУ, но, наверное, ответа никто теперь и не знает. А слово «яга» происходит от слово «ящгка»

(ударение на последний слог). Так наши предки называли ящура, которого считали прародителем всего живого на земле. Отсюда и понятное нам слово «пращур». То есть Баба-яга – самая первая хранительница самого первого рода. Главная старуха на земле. Правда, молодежь к старости не слишком-то внимательна. Да и представляется старость традиционно уродливой старухой, у которой вон даже ноги нет, и она бродит на костыле – у нее же костяная нога. Правда, чтобы передвигаться, старуха заимела себе ступу, на которой преотлично летает. Только вот нрав у нее со временем стал злобным – сказались годы все-таки.

Знаем ли мы свои любимые сказки? Скрытый смысл, зашифрованный сказочниками.

И где же обитает наша Баба-яга?

А вы не догадываетесь? Ну тогда еще немного порассуждаем. Среди людей в Яви ей уже нет места – уж больно стара. Но и в Нави, загробном мире, она жить не хочет, ведь она все-таки главная старуха людей. Так что стоит ее избушка на… границе двух миров – обычно-житейского (посюстороннего) и таинственно-непонятного (потустороннего). Повернется избушка в одну строну – из ее двери можно выйти в Явь – мир живых, повернется в другую – откроется путь в Навь – мир мертвых. Недаром же вокруг избушки тын (забор) из черепов. С одной стороны, это символы смерти, а с другой – символ страха живых, помещенный здесь для отпугивания тех, кому еще рано переходить из Яви в Навь.

Ну а гуси-лебеди способны перелетать из мира Яви в мир Нави. Так что они постоянно пролетают над избушкой Бабы-яги. Кстати – новый вопрос:

А почему избушка стоит на куриных ножках?

А вот ошибочка, дорогие читатели, – не куриных, а курьих! «А в чем разница?» – спросите вы. А вот в чем. В словаре Даля сказано, что «куръ – стропила на крестьянских избах». Еще их называли клюками. Помните, и у Бабы-яги такая клюка имелась? Так вот, на болотистых местах или в лесных чащах избы поднимали над землей на стропилах, чтобы комфортнее жить, – не так сыро и холодно от земли.

Хотя, конечно, в народной фантазии куръ и куры слились воедино. Так что избушка Яги-яговны может и бегать, и прыгать, как курица. Летать только не может. Но на то Бабе и ступа дадена.

Словом, была когда-то добрая бабушка, но за века превратилась она в злую Бабу-ягу. Хотя почему в злобную? В сказке Афанасьева (то есть народном толковании) не сказано, что она хочет причинить вред мальчику. Это злые гуси-лебеди его похитили и принесли в ее избушку. А сама Баба-яга усадила мальчишку на лавочку и даже дала ему поиграть золотыми яблочками. Ну не сделала она ему ничего плохого!

Тогда зачем вредные птицы мальчишку к ней принесли? А чтобы Баба-яга дала согласие на «транспортировку» мальчика из Яви в Навь – из царства живых в царство мертвых. Но древняя берегиня Баба-яга, живущая на стыке миров, такого согласия не дала, видно, засомневалась, а не рановато ли мальчику переходить в Навь. Вот и оставила покуда его у себя в избушке – на грани миров. Выходит, она его спасла?!

А как с девочкой?

Так ведь и ее Баба-яга не тронула. Больше того, она словно дожидалась, когда сестрица прибежит за братиком. Это уже в поздних литературных пересказах (например, у А.Н. Толстого) Баба-яга собирается съесть девочку или пообедать мальчиком. В народной сказке, записанной Афанасьевым, ничего подобного нет. Там сестрица хватает братца с лавочки и бежит домой. А Баба-яга в это время весьма кстати уходит проверить что-то у себя по хозяйству, то есть практически делает вид, что не видит происходящего. И дальше не Баба-яга кидается за детьми, а опять-таки злобные гуси-лебеди, посланники Нави.