Введение

А.С.Пушкин (1799-1837) величайший русский поэт и писатель, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка. Пушкин автор многочисленных произведений ставших классикой русской и мировой литературы. Один из самых известных русских писателей и поэтов в России и за рубежом.

Многообразие разработанных жанров и стилей, лёгкость, изящество и точность стиха, рельефность и сила характеров (в крупных формах), “просвещённый гуманизм”, универсальность поэтического мышления и самой личности Пушкина предопределили его первостепенное значение в русской словесности; Пушкин поднял её на уровень мировой.

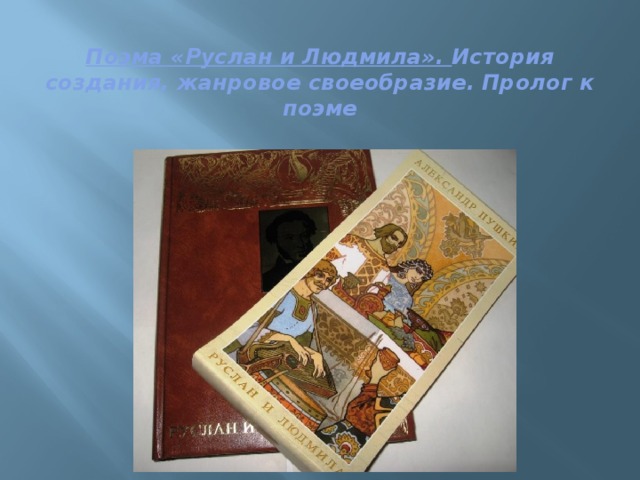

Вольнолюбивые настроения молодого поэта не остаются без внимания властей, и под видом служебной необходимости, Пушкина отправляют на юг. Во время пребывания на Кавказе и в Крыму Пушкин пишет «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники». В 1820 г. увидела свет его поэма «Руслан и Людмила».

Обратите внимание

Поэма «Руслан и Людмила» имела и до сих пор имеет огромный успех у читателей. Как появилась поэма? Почему ее так полюбили? Это я хотела бы раскрыть в своей работе, а также, как изучается поэма в школе.

Поэма — крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом. Известно много жанровых разновидностей поэм: героическая, дидактическая, сатирическая, историческая, лирико-драматическая и др. К одному виду таких поэм относится и известная поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

Благодаря своей няне, Арине Родионовне, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин навсегда полюбил народные сказки. Они стали материалом и для его собственных сказок-поэм. Бурсов Б.А. Судьба Пушкина. — Советский писатель. Ленингр. отдел, 1986 г., с. 60

Одна из самых известных — «Руслан и Людмила», в которой князь Руслан отправляется в дальний путь, чтобы отыскать свою жену Людмилу, похищенную злым колдуном Черномором. Преодолев много препятствий, Руслан освобождает любимую. Поэма заканчивается торжеством Добра над Злом.

А начинается она знаменитым вступлением «У лукоморья дуб зеленый…» Это картина различных сказочных мотивов и образов, дающая ключ к пониманию жанра произведения.

Когда читаешь эти поэтические строки, вспоминаются русские народные сказки -«Царевна-лягушка», «Марья-царевна», «Баба-яга», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке», «Кощей Бессмертный»…

«Руслан и Людмила» — оригинальное произведение, в котором черты волшебной сказки соединяются с признаками романтической поэмы. 2

Сюжет поэмы — сказочный, в нем все дышит молодостью и здоровьем, печальное — не печально, а страшное — не страшно, потому что печаль легко превращается в радость, а страшное становится смешным.

Торжество правды над коварством, злобой и насилием — вот суть поэмы. А.С.Пушкин работал над своей поэмой 3 года. Он начал ее писать до окончания Царскосельского лицея в 1817 г.

и закончил в марте 1820 г.

Важно

Поэма «Руслан и Людмила» написана в 1818–1820, после выхода поэта из Лицея; Пушкин иногда указывал, что начал писать поэму ещё в Лицее, но, по-видимому, к этому времени относятся лишь самые общие замыслы.

Ведь после выхода из Лицея, ведя в Петербурге жизнь «самую рассеянную», Пушкин работал над поэмой в основном во время болезней. Поэма начала печататься в «Сыне отечества» весной 1820 г.

в отрывках, первое отдельное издание вышло в мае того же года (как раз в дни ссылки Пушкина на юг) и вызвало возмущённые отклики многих критиков, усмотревших в ней «безнравственность» и «неприличия» (А. Ф.

Воейков, начавший было журнальную публикацию нейтрально-доброжелательного разбора поэмы, в последней части отзыва под влиянием И. И. Дмитриева раскритиковал её). Особую позицию занял П. А.

Катенин, упрекавший Пушкина, наоборот, в недостаточной народности и излишнем «приглаживании» русских сказок в духе французских салонных повестей. Значительная часть читающей публики приняла поэму восторженно, с её появления началась всероссийская слава Пушкина. Слонимский А.И. Мастерство Пушкина. — Москва: Гос. изд. худ. лит-ры, 1963 г, с. 187 – 216

Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. — Москва: «Наука», 1982 г., с. 35 – 39

Эпилог («Так, мира житель равнодушный…») написан Пушкиным позже, во время ссылки на Кавказ. В 1828 Пушкин подготовил второе издание поэмы, добавил эпилог и вновь написанный знаменитый так называемый «пролог» — формально часть Песни первой («У лукоморья дуб зелёный…»), усиливший условно-фольклорную окраску текста, а также сократил многие эротические эпизоды и лирические отступления.

В качестве предисловия Пушкин перепечатал некоторые критические отзывы на издание 1820 г., ставшие в новой литературной обстановке уже откровенно смешными. В 1830 году, вновь отводя в «Опровержении на критики» старые обвинения в безнравственности, поэт подчеркнул, что теперь в поэме его не устраивает, наоборот, отсутствие подлинного чувства: «Никто не заметил даже, что она холодна».

Пушкин ставил задачей создать «богатырскую» сказочную поэму в духе известного ему по французским переводам «Неистового Роланда» Ариосто (критики называли этот жанр «романтическим», что не следует путать с романтизмом в современном понимании).

Совет

Он вдохновлялся также Вольтером («Орлеанская девственница», «Что нравится дамам») и русскими литературными сказками (такими, как лубочная повесть о Еруслане Лазаревиче, «Бахарияна» Хераскова, «Илья Муромец» Карамзина или особенно «Альоша Попович» Николая Радищева).

Непосредственным стимулом к началу работы над поэмой стал выход в феврале 1818 года первых томов карамзинской «Истории государства Российского», откуда заимствованы многие подробности и имена всех трёх соперников Руслана (Рогдай, Ратмир и Фарлаф).

Поэма написана астрофическим четырехстопным ямбом, который стал, начиная с «Руслана и Людмилы», решительно господствующей формой романтической поэмы.

Поэма содержит элементы пародии по отношению к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев». Пушкин последовательно иронически снижает возвышенные образы Жуковского, насыщает сюжет шуточными эротическими элементами, гротескной фантастикой (эпизод с Головой)[1], употребляет «простонародную» лексику («удавлю», «чихнула»).

Пушкинское «пародирование» Жуковского изначально не имеет негативного оттенка и носит скорее дружеский характер; известно, что Жуковский «сердечно радовался» пушкинской шутке, а после выхода поэмы подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побеждённого учителя».

Впоследствии, в начале 1830-х годов, зрелый Пушкин, склонный критически переоценивать свои юношеские опыты, сокрушался, что пародировал «Двенадцать спящих дев» «в угоду черни».

Источник: https://studbooks.net/1939717/pedagogika/vvedenie

Руслан и Людмила

Посвящение

Песнь первая

Песнь вторая

Песнь третья

Песнь четвёртая

Песнь пятая

Песнь шестая

Эпилог

«Руслан и Людмила» – первая поэма Александра Пушкина, написана в 1817—1820 гг. Пушкин иногда указывал, что начал писать поэму ещё в Лицее, но, по-видимому, к этому времени относятся лишь самые общие замыслы.

Пушкин ставил задачей создать «богатырскую» сказочную поэму в духе известного ему по французским переводам «Неистового Роланда» Ариосто.

Он вдохновлялся также Вольтером («Орлеанская девственница», «Что нравится дамам») и русскими литературными сказками: лубочная повесть о Еруслане Лазаревиче, «Бахарияна» Хераскова, «Илья Муромец» Карамзина, «Альоша Попович» Николая Радищева.

Непосредственным стимулом к началу работы над поэмой стал выход в феврале 1818 года первых томов карамзинской «Истории государства Российского», откуда заимствованы многие подробности и имена всех трёх соперников Руслана (Рогдай, Ратмир и Фарлаф).

Обратите внимание

Поэма содержит элементы пародии по отношению к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев». Пушкин последовательно иронически снижает возвышенные образы Жуковского, насыщает сюжет шуточными эротическими элементами, гротескной фантастикой, употребляет простонародную лексику.

Пушкинское «пародирование» Жуковского изначально не имеет негативного оттенка и носит скорее дружеский характер. Известно, что Жуковский «сердечно радовался» пушкинской шутке, а после выхода поэмы подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побеждённого учителя».

Впоследствии, в начале 1830-х годов, зрелый Пушкин, склонный критически переоценивать свои юношеские опыты, сокрушался, что пародировал «Двенадцать спящих дев» «в угоду черни».

Поэма начала печаться в «Сыне отечества» весной 1820 г. в отрывках, первое отдельное издание вышло в мае того же года и вызвало возмущённые отклики многих критиков, усмотревших в ней «безнравственность» и «неприличия». Особую позицию занял П. А.

Катенин, упрекавший Пушкина, наоборот, в недостаточной народности и излишнем «приглаживании» русских сказок в духе французских салонных повестей. Значительная часть читающей публики приняла поэму восторженно.

Считается, что с появления «Руслана и Людмила» началась всероссийская слава Пушкина.

Эпилог («Так, мира житель равнодушный…») написан Пушкиным позже, во время ссылки на Кавказ. В 1828 Пушкин подготовил второе издание поэмы, добавил эпилог и вновь написанный знаменитый так называемый «пролог» — формально часть Песни первой («У лукоморья дуб зелёный…»), усиливший условно-фольклорную окраску текста, а также сократил многие эротические эпизоды и лирические отступления.

В качестве предисловия Пушкин перепечатал некоторые критические отзывы на издание 1820 г., ставшие в новой литературной обстановке уже откровенно смешными. В 1830 году, вновь отводя в «Опровержении на критики» старые обвинения в безнравственности, поэт подчеркнул, что теперь в поэме его не устраивает, наоборот, отсутствие подлинного чувства: «Никто не заметил даже, что она холодна».

Важно

Следует отметить, что поэма написана астрофическим четырехстопным ямбом, который стал начиная с «Руслана» решительно господствующей формой романтической поэмы.

Поэма

поразила современников и сейчас восхищает читателей богатством и

разнообразием содержания (хотя и не очень глубокого), удивительной живостью

и яркостью картин, даже самых фантастических, блеском и поэтичностью языка.

Не считая многочисленных и всегда неожиданных и остроумных

шутливо-эротических эпизодов в “Руслане и Людмиле”, мы встречаем то живые,

почти “реалистически” увиденные поэтом образы фантастического содержания

(например, описание гигантской живой головы во второй песне), то в

нескольких стихах показанную исторически верную картину древнерусского быта

(свадебный пир у князя Владимира в начале поэмы), хотя вся поэма совершенно

не претендует на воспроизведение исторического колорита; иногда мрачные,

даже трагические описания (сон Руслана и убийство его, смерть живой головы);

наконец, описание боя киевлян о печенегами в последней песне, по мастерству

мало чем уступающее знаменитому “полтавскому бою” в поэме “Полтава”. В языке

своей первой поэмы, используя все достижения предшественников – точность и

изящество рассказа в стихах Дмитриева, поэтическую насыщенность и певучесть

интонаций, “пленительную сладость стихов” Жуковского, пластическую красоту

образов Батюшкова, – Пушкин идет дальше их. Он вводит в свой текст слова,

выражения и образы народного просторечия, решительно избегавшиеся светской,

салонной поэзией его предшественников и считавшиеся грубыми, непоэтическими.

Источник: https://pushkinpoetry.ru/ruslan.htm

К истории создания поэмы пушкина “руслан и людмила”

– 216 –

Л. Н. НАЗАРОВА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ ПУШКИНА

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

В. Г. Белинский, имея в виду четвертую песнь первой поэмы Пушкина, справедливо отмечал, что в ней содержится пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского.

1 Повод к такого рода заключению дал Белинскому сам Пушкин в стихах 17—53 четвертой песни «Руслана и Людмилы», обращенных к Жуковскому («Поэзии чудесный гений…»). Позже исследователи также неоднократно сопоставляли «Руслана и Людмилу» с «Двенадцатью спящими девами». Так, например, А. И.

Незеленов считал, что первая поэма Пушкина является «переделкой» «Двенадцати спящих дев», и ошибочно утверждал, что «если сравнить содержание обеих поэм, то окажется, что они почти тождественны».2 Против утверждения Незеленова выступил П. В.

Владимиров, отрицавший решающее значение для Пушкина «Двенадцати спящих дев» в период работы над «Русланом и Людмилой».3 Однако несколько позже, в 1902 году, к мнению А. И. Незеленова присоединился (хотя и с некоторыми оговорками) П. Н.

Шеффер, находивший, что в «Руслане и Людмиле» «могут быть указаны несомненные… реминисценции из поэмы Жуковского».4 Отметим, что и по мнению советского исследователя Д. Д. Благого «поэма Пушкина тесно и непосредственно связана со „старинной повестью“ Жуковского „Двенадцать спящих дев“».5

Сопоставляя «Руслана и Людмилу» с «Двенадцатью спящими девами», исследователи обходили молчанием вопрос о возможных связях между первой поэмой Пушкина и одним из неосуществленных замыслов Жуковского. Так, А. Л. Слонимский и Д. Д.

Благой6 лишь вскользь упоминают в своих исследованиях о намерении Жуковского написать поэму о Владимире.6 Некоторые сопоставления «Руслана и Людмилы» с планом Жуковского сделаны А. Н. Соколовым.

Совет

7 Между тем именно в связи с этим задуманным, но не написанным произведением (сохранились только планы

– 217 –

поэмы «Владимир») надо рассматривать, по нашему мнению, знаменитую надпись Жуковского на портрете, который он подарил Пушкину:8 «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26 великая пятница».9

В конце XVIII—начале XIX века героическая эпопея классицизма уже отмирала. Поэмы Хераскова перестали удовлетворять читателей. Знаменитая «Россиада» подверглась в 1815 году резкой критике в статье П. М. Строева.

10 Правда, автор судил «Россиаду» с позиций классицизма, отдавая предпочтение другим эпическим поэмам — далеким предшественницам поэмы Хераскова, но характерен уже самый факт: критика показывала, что жанр классической или героической эпопеи является жанром вырождающимся.

Многочисленные героические поэмы эпигонов Хераскова, подобные «Сувориаде» И. Завалишина (1796), «Петру Великому» Р. Сладковского (1803), «Петриаде» А. Грузинцова (1812), не имели значения. К. Н.

Батюшков в двух своих эпиграммах, направленных против Шихматова, осмеял его попытку вернуться к героической поэме о Петре Великом.

Сказочно-богатырские поэмы11 авторы задумывали с разных идейных позиций,12 но эти поэмы уже не могли претендовать на ту роль, которую играла раньше героическая поэма, а поэты-карамзинисты были заняты преимущественно разработкой малых жанров — элегий, посланий, баллад.

Необходимость поэмы нового типа, по своему значению не уступающей героической поэме, осознавалась ясно как ведущими поэтами-карамзинистами (Жуковский, Батюшков), так и второстепенными литераторами карамзинистского лагеря.

Обратите внимание

Как известно, особенные надежды возлагались в этом отношении на Жуковского, от которого ожидали народного произведения в русском духе.13

Мы знаем, что в 1810 году у Жуковского возникает замысел поэмы «Владимир». В большом письме к А. И. Тургеневу от 12 сентября этого года он пишет:

– 218 –

«На твое мнение предпочесть Владимиру Святослава теперь не отвечаю ничего, ибо мой план, как я уже сказал выше, есть только одно семя; но Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его те рыцари, которые были при дворе Карла; сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснословным блеском, который может заменить самое историческое вероятие…».14

Упомянув далее, что Владимир будет в его поэме не главным действующим лицом, но «точкою соединения всех посторонних действий, для сохранения единства», Жуковский подчеркивает: «Поэма же будет не героическая, а то, что называют немцы romantisches Heldengedicht; следовательно, я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь вести истину историческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени, мнений, позволяя однако себе нравы и мнения времен до Владимира перенести в его время…».15

Из этого письма (а также в особенности из плана «Владимира») видно, что Жуковский собирался написать волшебно-рыцарскую поэму, которая русскими теоретиками литературы того времени могла бы быть отнесена к поэмам «романтическим» или «романическим». Так, например, Н. И. Греч указывал, что «в романтических поэмах господствует чудесное, т. е. содействие духов, волшебников, фей, исполинов, гномов… Поэма сия занимает средину между героическою и комическою».16

В 1815 году, когда Карамзиным были окончены первые восемь томов «Истории Государства Российского», Жуковский провел несколько времени в его обществе.17 Отчасти в связи с этим, по мнению П.

Загарина, поэт снова возвращается к замыслу поэмы о Владимире, память о котором, по словам Карамзина, «хранилась и в сказках народных о великолепии пиров его, о могучих богатырях его времени: о Добрыне Новгородском.., Илье Муромце, сильном Рахдае…

и прочих, о коих упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях».18

О содержании задуманной поэмы можно иметь некоторое представление на основании послания Жуковского «К Воейкову» (1814), в котором поэтом упоминается «Владимир князь с богатырями» в Киеве, осажденном «бусурманами».

Замысел Жуковского остался неосуществленным. В бумагах его сохранились лишь наброски плана «Владимира» и два наброска «Мыслей для поэмы».

– 219 –

Важно

Наброски плана относятся, судя по почерку и бумаге, к 1809 или 1810 году.19 По ним можно проследить, в основных чертах, содержание поэмы, задуманной Жуковским, сюжет которой, очевидно, был бы довольно фантастическим и запутанным.20

Отметим еще, что в одной из тетрадей стихотворений Жуковского 1819— 1820 годов есть пять зачеркнутых строк, может быть, относящихся к какому-то эпизоду поэмы: «Лодомир и Милороза. Лодомир в беседах с Владимиром…».21

Несмотря на большую подготовительную работу, проведенную Жуковским (сбор материалов, составление планов и пр.), его желание создать произведение большого жанра — поэму на материале русской старины осталось неосуществленным.

Знал ли Пушкин о том, что Жуковский в течение ряда лет собирал материалы для поэмы «Владимир»?22 Был ли ему известен план этого произведения? Думается, что на эти вопросы можно ответить утвердительно.

Обратимся сначала к биографическим фактам. В сентябре 1815 года Жуковский, побывав в Царском Селе, познакомился там с Пушкиным и в письме к П. А.

Вяземскому сообщал: Пушкин «написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки — прекрасное! Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный!»23 (Речь идет о послании, до сих пор неизвестном, утрата которого представляется «почти невероятной»).24

В том же году Жуковский снова посетил Пушкина и читал ему свои стихотворения.

Очевидно, уже тогда он высоко ценил мнение молодого поэта, так как уничтожал или переделывал те свои стихи, которые его младший товарищ в следующие свидания не мог вспомнить.

25 В 1816 году Пушкин встречался с Жуковским в Петербурге, куда приезжал на рождественские каникулы (25—31 декабря), причем пообещал доставить ему собрание своих лицейских стихотворений.26 В марте 1817 года Жуковский прислал Пушкину

– 220 –

Совет

свое стихотворение «Певец на Кремле» с надписью: «Поэту товарищу Ал. Серг. Пушкину от сочинителя».27 Тогда же, т. е. в первой половине 1817 года, Пушкин начал работу над «Русланом и Людмилой». Он писал стихи поэмы на стенах комнаты, куда был посажен в наказание, как в карцер.28

Таким образом, несомненным является факт довольно близкого и притом творческого общения двух поэтов в годы 1815—1817, т. е. тогда, когда старший из них — Жуковский — еще не отказался от мысли написать поэму о Владимире, а младший — Пушкин — уже приступил к созданию «Руслана и Людмилы».29

Сопоставление некоторых эпизодов и деталей «Руслана и Людмилы» с планом «Владимира», по нашему мнению, свидетельствует, что Пушкин не просто знал о замысле Жуковского, но и читал план его поэмы.

Отметим, что действие поэмы «Руслан и Людмила» начинается и оканчивается в Киеве, как и в плане неосуществленной поэмы Жуковского. В обоих произведениях героями являются князь Владимир и его богатыри, среди которых находится Рогдай (имя его взято и Пушкиным и Жуковским, очевидно, из «Истории Государства Российского» Карамзина30).

Первая песнь поэмы Пушкина начинается с изображения пира князя Владимира по случаю брака его дочери Людмилы с Русланом. «Владимир» должен был начинаться с описания приготовлений к торжеству — женитьбе Владимира на Милолике, новгородской княжне.

Осада Киева печенегами (эпизод, сведения о котором Пушкин почерпнул из «Истории» Карамзина), описанная в шестой песни «Руслана и Людмилы», — событие, вокруг которого Жуковский предполагал развернуть, как это видно из плана, всё действие поэмы «Владимир».

Певец Баян на пиру князя Владимира является действующим лицом и у Пушкина и у Жуковского (образ Баяна, знакомый обоим поэтам по «Слову о полку Игореве», был, впрочем, почти традиционным в сказочно-богатырских поэмах).

Имя похитителя Людмилы — Черномора, взятое Пушкиным, вероятно, из поэмы «Илья Муромец» Карамзина, упоминается и в плане «Владимира».

Обратите внимание

Роль, которую играет Фин в «Руслане и Людмиле», аналогична роли святого Антония у Жуковского, а Наина напоминает о «влюбленной чародейке» (Велледе) из плана «Владимира».

Наконец, из отдельных мелких деталей отметим шапку-невидимку, играющую значительную роль в третьей песни «Руслана и Людмилы» и упоминаемую Жуковским в «Мыслях для поэмы».

– 221 –

Наличие подобного рода отдельных совпадений не помешало, однако, молодому поэту совершенно самостоятельно разработать композицию и сюжет «Руслана и Людмилы». Совершенно прав был Белинский, когда отмечал впоследствии, что «в этой поэме всё было ново: и стих, и поэзия, и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами».31

Первая поэма Пушкина вытеснила со сцены героическую эпопею классицизма. Она была тем произведением большого жанра, о котором мечтали арзамасцы, которого они тщетно ждали от Жуковского.

Выше мы указывали, что на основании плана «Владимира» можно предположить, что Жуковский задумал написать так называемую «романическую» или «романтическую» поэму (по определению теоретиков литературы того времени).32 В связи с этим отметим, что Н. Ф.

Остолопов, перечислив ряд характерных жанровых признаков такого рода поэмы, указывал: «На русском языке в романическом вкусе мы имеем написанную г. Пушкиным поэму Людмила и Руслан».33 С ним был согласен и Н. И.

Греч, который находил, что «важнейшее его сочинение есть романтическая поэма „Руслан и Людмила“…».34

Произведение Пушкина было первым этапом его на пути к народности, первой попыткой молодого поэта создать национальную поэму.

35 Принципиальное значение имело обращение Пушкина в ряде случаев к русским источникам (например, народным сказкам), интерес его к русской старине (отнесение действия поэмы к временам княжения Владимира в Киеве), исторический элемент в поэме (осада Киева печенегами, а не татарами, как это изображалось, вопреки истории, в былинах) и, наконец, язык поэмы, приближающийся порой к разговорной народной речи.

————

Источник: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/is1/is1-216-.htm?cmd=p

«А.С.Пушкин. История создания, жанровое своеобразие, роль пролога в поэме «Руслан и Людмила»

Практическая деятельность учащихся.

«могу»

Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии

Этап закрепления с проговариванием во внешней речи

Этап включения изученного в систему знаний

Открытие нового знания

Словарная работа по прологу

Музыкальная пауза под мелодию передачи «В гостях у сказки»

Устное словесное рисование

Закрепление учебного материала.

(Осмысленное, выразительное чтение пролога – Игра «Озвучьте фрагмент».)

Итог урока.

– Как вы думаете, какую сказку поведал «кот учёный» рассказчику»? (дети называют « У лукоморья …», но не все знают название поэмы, «Руслан и Людмила»).

– « У лукоморья дуб зелёный…» является ли самостоятельным произведением?

(Дети говорят, что это вступление, может прозвучать версия, что это пролог)

– Действительно, это лишь пролог к поэме «Руслан и Людмила».

– Что же такое пролог? (Это вступление…)

Для чего он нужен в произведении? Что помогаетнам понять (…о чём будет произведение)

-Давайте сформулируем и запишем в тетради тему и наш главный вопрос урока (Дети предлагают версии.)

Роль пролога в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»

-Какие же умения нам могут понадобиться, чтобы ответить на главный вопрос о роли пролога в поэме?

(ответы уч-ся)

-Чему же мы должны научиться к концу урока, как вы думаете?

(читать, анализировать, высказывать мнение, работать в паре, определять роль пролога, что такое поэма…)

– Какие герои и образы русского сказочного фольклора присутствовали в видеосюжете прологе?

( леший, русалка, избушка на курьих ножках, Баба- Яга, богатырь, царевна, Кащей)

– А как вы думаете, откуда Пушкин так хорошо знал русский фольклор?

(няня Арина Родионовна приобщила поэта к УНТ)

-Что вы знаете о няне Пушкина? (слайд презентации с портретом няни и отрывком из её сказки)

– Пушкин записал со слов няни, Арины Родионовны, несколько народных русских сказок, среди них была такая: «Что за чудо, – говорит мачеха, вот что чудо: у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет. Царевич прилетел домой и с благословенья матери перенес перед дворец чудный дуб…»

– Чтобы поближе познакомиться с творчеством Пушкина и ответить как можно точнее на главный вопрос урока о роли пролога, послушаем сообщения наших ребят из истории создания поэмы.

(сообщения из слайдов презентации)

1 Уч-к

История создания поэмы.

Наверное, именно эту сказку и вспоминал юный Пушкин – лицеист, когда скучал по своим родным, по своей любимой няне Арине Родионовне, вспоминал её голос. В один из таких моментов и родился замысел будущей поэмы «Руслан и Людмила».

2 Уч-к

Пушкину было 20 лет, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». Она имела большой успех.

Жуковский, первый поэт того времени, считавшийся учителем Пушкина в поэзии, подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот день, в который он окончил поэму «Руслан и Людмила», 1820,». (слайд презентации с портретом Жуковского и надписью).

– А как вы думаете, «Руслан и Людмила» это сказка или все-таки поэма? Почему?

(предположения уч-ся)

Жанровое своеобразие.

-Каждый из вас прав по своему, даже критики-литературоведы по-разному определяли жанр поэмы, послушайте еще одно сообщение, чтобы самим ответить на вопрос о жанре и сделать важный вывод.

3 Уч-к

Критики по-разному определили жанр поэмы Пушкина.

Одни называли ее шуточной и иронической поэмой-сказкой.

Другие – произведением, в котором историческое содержание преобладает над сказочным.

– Вспомните, что такое сказка?

– Теперь выясним, что такое поэма

(слайд презентации с определением поэмы)

– А вы как считаете, кто из критиков прав?

( учащиеся приводят примеры, в которых прослеживаются черты сказки и поэмы)

– А что мы увидели в прологе?

(сказочных персонажей)

– Несмотря на наш спор, окончательный вывод о жанровом своеобразии «Руслана и Людмилы» мы с вами сможем сделать, как вы думаете когда?

(только после прочтения поэмы)

-Чтобы ответить на главный вопрос урока о роли пролога, нам нужно что?

(вернуться к прологу, прочитать его…)

-Конечно, осмыслить, все, что происходило в прологе.

– Были в тексте пролога непонятные вам слова? Что нам нужно с ними сделать?

(ответы уч-ся)

-Найдите в тексте пролога неизвестные и непонятные вам слова, чтобы понять смысл, мы должны понять их значение.

(поиск слов детьми в парах, предположения об их значении, работа со сносками)

Словарная работа по прологу

Лукоморье – это морской залив, бухта, изгиб морского берега;

ученый – выученный, наученный чему-нибудь;

неведомый – необъяснимый, таинственный, неизвестный;

видение – это призрак, что-нибудь, возникшее в воображении;

витязь – это отважный, доблестный воин в Древней Руси;

чредой – по очереди;

пленяет – берет в плен;

чахнуть – становиться слабым, болезненным, хилым.

– Теперь, когда мы хорошо поработали и знаем значение и содержание пролога, я предлагаю вам немного отдохнуть.

Закройте глаза, перенеситесь на берег сказочного Лукоморья, представьте чудесный мир, местность, где вы оказались, героев, которых вы там увидели..

(2 минуты музыки)

– А теперь, попробуйте описать словами картину, какая вам представилась.

-Какие герои пролога были в сказочной стране вместе с вами?

-Есть ли там место автору, самому Пушкину? Почему?

Важно

Очень много ребят откликнулись и с удовольствием рассказывали о сказочной стране, где они побывали.

Отвечая на эти вопросы, пятиклассники рассказывают о том, что сначала нарисуют, кого увидели в сказочном тумане, кто сопровождал их в путешествии.)

– Предлагаю вам вернуться к тексту пролога. И не просто вернуться, а попробовать самим стать Пушкиным-рассказчиком или просто актерами, которые озвучивают для нас с вами мультфильмы.

-Будьте внимательны, я включаю вам видео

« У лукоморья дуб зелёный…»

https://youtu.be/m1Y1gjosWJcчастями.

-Ваша задача озвучить мультфильм по частям!

(Пятиклассники с удовольствием, выразительно прочитали пролог еще несколько раз).

– Сможем ли мы теперь ответить на главный вопрос урока, о роли пролога в произведении?

-Подведем итог, к какому выводу каждый из вас пришел?

-Для чего же Пушкин написал пролог перед произведением?

-Как вы пришли к такому выводу?

(ответы уч-ся)

-Получилось у нас решить главную задачу урока о роли пролог?

Источник: https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/aspushkin_istoriya_sozdaniya_zhanrovoe_svoeobrazi_125200.html

Конспект урока по литературе А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. История создания; пролог

Конспект урока по литературе

Тема. А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»: история создания; пролог.

5 класс. Программа литературного образования под редакцией Т.Ф. Курдюмовой (4 урока на эту тему; данный урок – 1).

Задачи:

Обучающая: показать связь пролога с УНТ.

Развивающая: развивать речь и воображение учащихся.

Воспитательная: любовь к Родине, любовь к поэзии Пушкина.

Тип урока – комбинированный.

Сетка времени

Организационный момент – 2 минуты

Проблемный вопрос – 1 минута

Формулировка темы – 2 минута

Выступление заранее подготовленных учеников – 9 минут

Физминутка – 2 минуты

Знакомство с прологом к поэме «Руслан и Людмила» – 23 минут

Рефлексия – 3 минуты

Подведение итогов, домашнее задание – 3 минуты.

Оборудование: альбом «А.С. Пушкин», репродукция картины Н. Рамазанова «Пушкин у Лукоморья», презентация.

Ход урока

Организационный момент: запись числа.

Проблемный вопрос: на экране – портрет А.С. Пушкина. Вопрос для учащихся: кого они видят на экране? Что учащиеся знают о нем?

Формулировка темы: А.С. Пушкин (о нем).

Задача: подробнее (больше) узнать о жизни Пушкина

Выступление заранее подготовленных учеников (презентация, сопроводительный текст к слайдам). Класс делает краткие записи важных или интересных событий из жизни А.С.

Пушкина, на которые обращает внимание или докладчик, или учитель помогает верно расставить акценты докладчику, также следит за своевременной записью в тетрадях учащихся.

Примерное содержание презентации, приведенное ниже, было заранее обговорено с учащимися.

А.С. Пушкин родился в семье отставного майора, в Москве. Отец Пушкина (Сергей Львович) принадлежал к старинному, но обедневшему дворянскому роду.

Мать поэта, Надежда Осиповна, была внучкой любимца Петра Великого арапа Ганнибала.

Родители мало занимались детьми, но уже в детстве у Пушкина была возможность приобщиться к литературе: в Московском доме Пушкина бывали известные литераторы (Карамзин, Жуковский, Батюшков).

Воспитание в семье Пушкина было в духе того времени: дети получали первоначальное домашнее образование у гувернеров (воспитатель, обычно иностранец, нанимаемый в буржуазных семьях для воспитания и начального образования детей) и учителей-французов (языком общения дворян был французский язык).

Яковлева Арина Родионовна – няня А. Пушкина – настоящий кладезь русской народности. В год, когда родился Александр Пушкин, его отец дал Арине Родионовне вольную, но она отказалась и до конца жизни оставалась ангелом-хранителем для своего любимца.

Заранее подготовленный ученик читает наизусть отрывок из стихотворения:

…в вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой,

И надо мной сидела в шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

Чтение еще одного отрывка:

Мастерица ведь была

И откуда что брала!

А куды разумны шутки,

Приговорки, прибаутки,

Небылицы, былины

Православной старины!..

Слушать, так душе отрадно.

И не пил бы, и не ел,

Всё бы слушал да сидел.

Кто придумал их так ладно?

Вопросы к классу: Какие слова непонятны? О чем стихотворение?

Словарная работа: шушун – женская верхняя короткополая одежда или кофта. (На экране, ребята записывают в тетрадь).

Заранее подготовленный ученик читает наизусть стихотворение «Няне»:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…

Вопросы к классу: Какие слова непонятны? О чем стихотворение? Названия каких жанров УНТ прозвучали в первом прочитанном стихотворении? Как отзывается о них поэт? Какая еще задача стоит перед нами? (Ребята формулируют еще одну задачу – показать любовь к УНТ А.С. Пушкина; выявить связь УНТ и пролога поэмы «Руслан и Людмила»).

Слово учителя. Событием, предопределившим жизненный путь будущего гения, стало зачисление в Царскосельский императорский Лицей.

Здесь Пушкин изучал разнообразные науки, здесь сформировались его свободолюбивые взгляды на жизнь и на общественное устройство. В Лицее Пушкин встретил своих лучших друзей – А. Дельвига, И. Пущина, В. Кюхельбекера.

Совет

И именно здесь, в Лицее, возникает замысел «Руслана и Людмилы». Эта поэма-сказка будет закончена и напечатана в Петербурге в 1920 году.

Физминутка.

Пролог к поэме «Руслан и Людмила».

А) Выступление с сообщением заранее подготовленного ученика. Примерный текст сообщения: Пушкину было 20 лет, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». Поэма имела большой успех.

Первый поэт того времени, считавшийся учителем Пушкина в поэзии, подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, великая пятница».

В 1828году Пушкин переиздал свою поэму, написав пролог, где подчеркнул сказочную ее сторону. Начало «Пролога» воспроизводит записанную Пушкиным сказку Арины Родионовны «О царе Салтане».

Среди чудес, которые заводит у себя царевич, в записи указано и такое чудо: «У моря, у лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, и по цепям ходит кот; вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет». От этого няниного кота и происходит пушкинский «кот ученый». По тону и содержанию «Пролог» уже примыкает к пушкинским сказкам.

Эта пушкинская сказка – «Пролог» – совершила большое дело: открыла народной поэзии доступ в литературу, внесла в литературу новую живую струю, сблизила литературу общественных верхов с языком и чувствами народа.

Записи в тетрадях учеников: цитата Жуковского; большое дело «Пролога»: открыл народной поэзии доступ в литературу, внес в литературу новую живую струю, сблизил литературу общественных верхов с языком и чувствами народа.

Б) Прослушивание аудиозаписи выразительного чтения пролога актером.

Словарная работа (в тетради):

Лукоморье – это морской залив, бухта, изгиб морского берега; ученый – выученный, наученный чему-нибудь; неведомый – необъяснимый, таинственный, неизвестный; видение – это призрак, что-нибудь, возникшее в воображении; витязь – это отважный, доблестный воин в Древней Руси; чредой – по очереди; пленяет – берет в плен; чахнуть – становиться слабым, болезненным, хилым.

В) Беседа (+ устное словесное рисование):

Если бы нам пришлось изобразить чудесный мир, описанный в пушкинском прологе, на холсте, с чего бы вы начали?

Хорошо ли вы себе представляете героев, местность? Опишите.

Найдется ли место на вашей картине для автора пролога? (Ответить на этот вопрос можно двояко.

Обратите внимание

Если учащиеся согласятся изобразить автора на своей картине, то они обязательно должны это доказать, обратившись к тексту (нужна небольшая подсказка учителя, чтобы дети обратились к тексту): «И я там был…», также автор нам говорит, что сказку ему рассказал ученый кот, значит, автор был там и слушал кота. Либо учащиеся ответят отрицательно.

Можно также задать вопрос «А как еще себя проявляет автор в тексте?» Этот вопрос сложен для пятиклассников, т.к. они не могут воспринимать всю информацию, которая дается в тексте. Еще следует обратить внимание на иронично-шутливый тон: «Там королевич мимоходом пленяет грозного царя…», «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой…».

Вспомнить определение и роль иронии: ирония – это высказывание, выражающее насмешку или лукавство; троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.).

Отвечая на эти вопросы, пятиклассники рассказывают о том, что на картине сначала нарисуют огромный дуб на берегу моря и сказочного кота.

А почему кот «ученый»?

Варианты ответов могут быть разными: мудрый, образованный, дрессированный, кот, который знает песни и сказки. Здесь нужно уточнить ответы детей и вспомнить кота Баюна.

Пространство картины заполняется изображениями сказочных героев и фрагментами сказочных сюжетов. Мы хорошо представляем себе героев, как их нарисовать, потому что они пришли к нам из народных сказок.

Обратите внимание

А из каких? (вопрос учащимся; также можно вспомнить, чем народная сказка отличается от литературной).

«Пролог» Пушкина называют краткой энциклопедией русского сказочного фольклора. А почему? (Учащиеся, отвечая на этот вопрос, во многом опираются на предыдущий: заимствование ключевых сюжетов и мотивов из народных сказок, и здесь же – возврат к теме и к задачам, которые были сформулированы).

Выразительное чтение пролога учащимися (2-3 ученика).

В завершении работы по устному словесному рисованию (если останется время) можно сравнить свои впечатления с репродукцией картины «Пушкин у Лукоморья» (1843 год) Н. Рамазанова.

Рефлексия: тест по биографии Пушкина, стихотворениям, которые были озвучены на уроке, и по вопросам беседы. Выполняется в тетради, оценку ребенок выставляет себе самостоятельно в виде смайла (веселый – 5, легкое недоумение – 4, досада – 3).

Критерии: все верно – 5, 1-2 ошибки – 4, 3 ошибки – 3.

Подведение итогов и выставление оценок.

Домашнее задание: Выразительно чтение наизусть «Пролога». Нарисовать чудесный мир, описанный в пушкинском прологе. На следующем уроке (в начале или в конце) можно устроить конкурс рисунков.

Список использованной литературы

Пушкин, А.С. Руслан и Людмила (Электронный ресурс) http://lib.rus.ec/b/107145

Важно

Учебник-хрестоматия по литературе для 5 класса (Текст)/ под.ред Т.Ф. Курдюмовой. – М, 2008.

Поурочные разработки по литературе. Издание 2-е, дополненное. Программы и учебники Т.Ф. Курдюмовой (102 часа) и В.Я. Коровиной (68 часов). 5 класс (Текст). – М., 2004. С. 84-88.

Филимонов, В.П. Автор в поэме «Руслан и Людмила». V класс (Текст)// «Литература в школе», 1999, №4. – с. 63.

Кортаева, И.Ю. Коллективное чтение. «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. V класс (Текст)// «Уроки литературы», 2000, №4. – с. 12.

Благой, Д.Д. Пушкин А.С. (Текст)

Источник: https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-as-pushkin-ruslan-i-lyudmila-istoriya-sozdaniya-prolog-2440167.html

Тема. А.С. Пушкин. Руслан и Людмила история создания; пролог

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Заказать написание работы

Кошковой Анастасии, ФР-501

Конспект урока.

Тема. А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»: история создания; пролог.

5 класс. Программа литературного образования под редакцией Т.Ф. Курдюмовой (4 урока на эту тему; данный урок – 1).

Задачи:

- Обучающая: показать связь пролога с УНТ.

- Развивающая: развивать речь и воображение учащихся.

- Воспитательная: любовь к Родине, любовь к поэзии Пушкина.

Тип урока – комбинированный.

Сетка времени

- Организационный момент – 2 минуты

- Вступительное слово учителя – 10 минут

- Знакомство с прологом к поэме «Руслан и Людмила» – 30 минут

- Подведение итогов, домашнее задание – 3 минуты.

Оборудование: альбом «А.С. Пушкин», репродукция картины Н. Рамазанова «Пушкин у Лукоморья».

Ход урока

Организационный момент: запись числа и темы в тетрадь.

- Вступительное слово учителя.

А.С. Пушкин родился в семье отставного майора, в Москве. Отец Пушкина (Сергей Львович) принадлежал к старинному, но обедневшему дворянскому роду.

Мать поэта, Надежда Осиповна, была внучкой любимца Петра Великого арапа Ганнибала.

Родители мало занимались детьми, но уже в детстве у Пушкина была возможность приобщиться к литературе: в Московском доме Пушкина бывали известные литераторы (Карамзин, Жуковский, Батюшков).

Воспитание в семье Пушкина было в духе того времени: дети получали первоначальное домашнее образование у гувернеров (воспитатель, обычно иностранец, нанимаемый в буржуазных семьях для воспитания и начального образования детей) и учителей-французов (языком общения дворян был французский язык).

Яковлева Арина Родионовна – няня А. Пушкина – настоящий кладезь русской народности. В год, когда родился Александр Пушкин, его отец дал Арине Родионовне вольную, но она отказалась и до конца жизни оставалась ангелом-хранителем для своего любимца.

Учитель наизусть читает отрывок из стихотворения Пушкина:

…в вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой,

И надо мной сидела в шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

Чтение еще одного отрывка:

Мастерица ведь была

И откуда что брала!

А куды разумны шутки,

Приговорки, прибаутки,

Небылицы, былины

Православной старины!..

Слушать, так душе отрадно.

И не пил бы, и не ел,

Всё бы слушал да сидел.

Кто придумал их так ладно?

Словарная работа: шушун – женская верхняя короткополая одежда или кофта.

Заранее подготовленный ученик читает наизусть стихотворение «Няне»:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…

Событием, предопределившим жизненный путь будущего гения, стало зачисление в Царскосельский императорский Лицей.

Здесь Пушкин изучал разнообразные науки, здесь сформировались его свободолюбивые взгляды на жизнь и на общественное устройство. В Лицее Пушкин встретил своих лучших друзей – А. Дельвига, И. Пущина, В. Кюхельбекера.

Совет

И именно здесь, в Лицее, возникает замысел «Руслана и Людмилы». Эта поэма-сказка будет закончена и напечатана в Петербурге в 1920 году.

Записи в тетради учеников: краткие сведения о семье, о няне. Словарная работа – тоже в тетрадь.

- Пролог к поэме «Руслан и Людмила».

А) Слово учителя:

Пушкину было 20 лет, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». Поэма имела большой успех. Первый поэт того времени, считавшийся учителем Пушкина в поэзии, подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, великая пятница».

В 1828году Пушкин переиздал свою поэму, написав пролог, где подчеркнул сказочную ее сторону. Начало «Пролога» воспроизводит записанную Пушкиным сказку Арины Родионовны «О царе Салтане».

Среди чудес, которые заводит у себя царевич, в записи указано и такое чудо: «У моря, у лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, и по цепям ходит кот; вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет». От этого няниного кота и происходит пушкинский «кот ученый».

По тону и содержанию «Пролог» уже примыкает к пушкинским сказкам. Эта пушкинская сказка – «Пролог» – совершила большое дело: открыла народной поэзии доступ в литературу, внесла в литературу новую живую струю, сблизила литературу общественных верхов с языком и чувствами народа.

Записи в тетрадях учеников: цитата Жуковского; большое дело «Пролога»: открыл народной поэзии доступ в литературу, внес в литературу новую живую струю, сблизил литературу общественных верхов с языком и чувствами народа.

Б) Выразительное чтение пролога учителем.

Словарная работа (в тетради):

Лукоморье – это морской залив, бухта, изгиб морского берега; ученый – выученный, наученный чему-нибудь; неведомый – необъяснимый, таинственный, неизвестный; видение – это призрак, что-нибудь, возникшее в воображении; витязь – это отважный, доблестный воин в Древней Руси; чредой – по очереди; пленяет – берет в плен; чахнуть – становиться слабым, болезненным, хилым.

В) Беседа (+ устное словесное рисование):

- Если бы нам пришлось изобразить чудесный мир, описанный в пушкинском прологе, на холсте, с чего бы вы начали?

- Хорошо ли вы себе представляете героев, местность? Опишите.

- Найдется ли место на вашей картине для автора пролога? (Ответить на этот вопрос можно двояко. Если учащиеся согласятся изобразить автора на своей картине, то они обязательно должны это доказать, обратившись к тексту (нужна небольшая подсказка учителя, чтобы дети обратились к тексту): «И я там был…», также автор нам говорит, что сказку ему рассказал ученый кот, значит, автор был там и слушал кота. Либо учащиеся ответят отрицательно. Можно также задать вопрос «А как еще себя проявляет автор в тексте?» Этот вопрос сложен для пятиклассников, т.к. они не могут воспринимать всю информацию, которая дается в тексте. Еще следует обратить внимание на иронично-шутливый тон: «Там королевич мимоходом пленяет грозного царя…», «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой…». Вспомнить определение и роль иронии: ирония – это высказывание, выражающее насмешку или лукавство; троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.).

Отвечая на эти вопросы, пятиклассники рассказывают о том, что на картине сначала нарисуют огромный дуб на берегу моря и сказочного кота.

Варианты ответов могут быть разными: мудрый, образованный, дрессированный, кот, который знает песни и сказки. Здесь нужно уточнить ответы детей и вспомнить кота Баюна.

Пространство картины заполняется изображениями сказочных героев и фрагментами сказочных сюжетов. Мы хорошо представляем себе героев, как их нарисовать, потому что они пришли к нам из народных сказок.

Обратите внимание

А из каких? (вопрос учащимся; также можно вспомнить, чем народная сказка отличается от литературной).

- «Пролог» Пушкина называют краткой энциклопедией русского сказочного фольклора. А почему? (Учащиеся, отвечая на этот вопрос, во многом опираются на предыдущий: заимствование ключевых сюжетов и мотивов из народных сказок).

Выразительное чтение пролога учащимися (2-3 ученика).

В завершении работы по устному словесному рисованию (если останется время) можно сравнить свои впечатления с репродукцией картины «Пушкин у Лукоморья» (1843 год) Н. Рамазанова.

Подведение итогов и выставление оценок.

Домашнее задание:

- Выразительно чтение наизусть «Пролога».

- Нарисовать чудесный мир, описанный в пушкинском прологе. На следующем уроке (в начале или в конце) можно устроить конкурс рисунков.

Список использованной литературы

- Пушкин, А.С. Руслан и Людмила (Электронный ресурс) http://lib.rus.ec/b/107145

- Учебник-хрестоматия по литературе для 5 класса (Текст)/ под.ред Т.Ф. Курдюмовой. – М, 2008.

- Поурочные разработки по литературе. Издание 2-е, дополненное. Программы и учебники Т.Ф. Курдюмовой (102 часа) и В.Я. Коровиной (68 часов). 5 класс (Текст). – М., 2004. С. 84-88.

- Филимонов, В.П. Автор в поэме «Руслан и Людмила». V класс (Текст)// «Литература в школе», 1999, №4. – с. 63.

- Кортаева, И.Ю. Коллективное чтение. «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. V класс (Текст)// «Уроки литературы», 2000, №4. – с. 12.

- Благой, Д.Д. Пушкин А.С. (Текст)

- Кортаева, И.Ю. Коллективное чтение. «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. V класс (Текст)// «Уроки литературы», 2000, №4. – с. 12.

- Филимонов, В.П. Автор в поэме «Руслан и Людмила». V класс (Текст)// «Литература в школе», 1999, №4. – с. 63.

- Поурочные разработки по литературе. Издание 2-е, дополненное. Программы и учебники Т.Ф. Курдюмовой (102 часа) и В.Я. Коровиной (68 часов). 5 класс (Текст). – М., 2004. С. 84-88.

- Учебник-хрестоматия по литературе для 5 класса (Текст)/ под.ред Т.Ф. Курдюмовой. – М, 2008.

Источник: http://samzan.ru/78516

План урока:

Краткий рассказ о начальном периоде творчества Пушкина

Близость пролога к фольклорным мотивам

Образы героев в поэме «Руслан и Людмила»

Своеобразие сказочного мира поэмы А.С. Пушкина

Краткий рассказ о начальном периоде творчества Пушкина

История создания поэмы «Руслан и Людмила»

6 июня 1799 г. в Москве в семье отставного майора С.Л. Пушкина родился второй ребенок – сын Александр. Всего в семье было трое детей. Родители уделяли большое внимание хорошим манерам у детей, поэтому воспитанием и обучением занимались постоянно сменяющиеся французские гувернеры. Маленький Александр прекрасно говорил и читал на французском языке. В его распоряжении была богатая библиотека отца, благодаря которой мальчик прочитал почти всех русских и зарубежных авторов. Обладая необыкновенной памятью, знал все прочитанное почти наизусть. В доме царила творческая атмосфера, в гостях часто бывали известные литераторы, глава семейства Сергей Львович писал довольно остроумные французские стихи. Очень рано исам Александр принялся за сочинительство. Его первыми поэтическими опытами были эпиграммы на французском языке.

Зимы семейство Пушкиных проводило в Москве, а летом уезжало в село Захарово, подмосковное имение бабушки по матери, Марии Алексеевны. Пушкин провел несколько детских лет в этом имении. Деревенские впечатления детства глубоко запали в душу будущего поэта. Влияние Марии Алексеевны стало противовесом тому французскому воспитанию, которое ее внуки получали дома. Она обучала Александра и его старшую сестру Ольгу первоначальной русской грамоте. Особенно запомнились будущему поэту рассказы бабушки о старине, семейные предания, сказки, которые она ему читала. Он сам вспоминал, как любил бродить по лугам, воображал себя богатырем, сбивая палкой головки репейников.

Невольно на формирование личности будущего поэта оказала крепостная крестьянка, неграмотная няня Арина Родионовна, которая была, по словам сестры Пушкина Ольги, талантливой рассказчицей,«мастерски говорила сказки, знала народные поверья, сыпала пословицами и поговорками». Сказки, которые няня рассказывала мальчику на ночь, Пушкин помнил всю жизнь. В тетрадях поэта сохранилось семь сказок, записанных со слов Арины Родионовны.

Когда Александру исполнилось 12 лет, дядя Василий Львович отвез его в Петербург для поступления в лицей, только что открытое учебное заведение нового типа в Царском селе. Обучение было рассчитано на 6 лет и состояло из 2 курсов: «начальный» (гимназический) и «окончательный» (университетский). Всего в лицей, который был торжественно открыт 19 октября 1811 г., было принято 30 мальчиков. Основной задачей лицея была подготовка высокообразованных людей для государственной службы. Условия обучения были строгими: воспитанники жили в лицее круглый год, не отпускались домой даже на каникулы.

Большинство лицеистов были одаренными людьми, среди них были поэты, художники, музыканты. Воспитанники выпускали рукописные журналы, для которых всегда находились добровольные сотрудники. С 1814 г. произведения лицеистских поэтов, в том числе и Пушкина, стали появляться в этих журналах. Первым же печатным произведением Пушкина стало послание «К другу стихотворцу», опубликованное в «Вестнике Европы» в июле 1814 г. под псевдонимом.

После окончания начального курса в январе 1815 г. состоялся публичный экзамен, на который был приглашен патриарх[1] русской поэзии Г.Р. Державин. Пушкин читал на экзамене свои стихи «Воспоминания в Царском селе». Державин был восхищен, хотел обнять молодого поэта, но сконфуженный Пушкин убежал. После этого триумфа[2] Пушкин стал уже признанным поэтом. Стихотворение, прочитанное на экзамене, было опубликовано в журнале «Российский Музеум», под ним было впервые поставлено имя автора.

На основе слияния двух истоков вырос талант Пушкина. Захарово и Царское село оставили отпечаток на мировоззрении юного поэта. Захарово сроднило его с деревенской, народной стихией. Царскосельский лицей познакомил с мировой культурой и передовыми общественными идеями. В 1817 г. Пушкин по окончании учебного заведения был зачислен на службу коллежским секретарем в ведомство иностранных дел.

Прожив шесть лет лицеистским затворником, Пушкин попал в Петербург, где кипела литературная, политическая и театральная жизнь, полная развлечений. Молодой поэт сам назвал свою жизнь того времени «рассеянной». Но при внешнем легкомысленном времяпрепровождении, местом творчества Пушкина стала тесная комнатка в квартире родителей у Калинкина моста:там он ни на один день не прерывал поэтической работы, в том числе и над созданием поэмы «Руслан и Людмила».

Пушкин, будучи еще лицеистом, обдумывал создание сказочной поэмы про русских богатырей и делал первые черновые наброски. Подстегнуло написание поэмы появление зимой 1818 г. первых томов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Оттуда были заимствованы некоторые исторические подробности времен правления князя Владимира, а значит, определено время и место действия: X век, стольный град Киевской Руси и его окрестности. Также из исторического источника позаимствованы имена соперников Руслана. Весной 1819 г. Пушкин схватил сильную лихорадку, выздоровев, на лето отправился в село Михайловское. Вернувшись осенью в Петербург, он привез уже пять песен поэмы, весной 1820 г. поэма была завершена. Пушкину было всего 20 лет. Начатая как шаловливая сказка, поэма к завершению становилась все серьезнее: 6 песня похожа уже на настоящую историческую поэму, свидетельствуя о зрелости ума и возмужании автора.

Весной 1820 г. поэму стали публиковать частями в журнале «Сын Отечества». Отдельным изданием она была напечатана в мае 1820 г. уже после отъезда Пушкина в южные губернии, куда он был отправлен в ссылку Александром I за то, что «наводнил всю Россию возмутительными стихами». Хотя в критике и появились негативные отзывы на поэму, большинство читающей публики ее восприняло с интересом, к Пушкину пришла всеобщая слава. Появление поэмы «Руслан и Людмила»стало вторым литературным триумфом поэта после лицейского экзамена, когда он читал свое стихотворение в присутствии Державина.

Пушкинская поэма-сказка стала событием огромного значения, благодаря ей в дворянскую литературу влилась свежая струя народной поэзии. Это была первая законченная поэма Пушкина, на создание которой его вдохновили народные сказки и древнерусские былины. Подобных произведений в отечественной литературе еще не было: Пушкин создал поэму в духе романтизма, который у него стал не мечтательным и созерцательным, как у иных последователей русского романтизма, а живым, шаловливо-насмешливым,с добродушной иронией. Превосходство Пушкина было признано творческим наставником юного поэта В.А. Жуковским, который преподнес ему свой портрет в день окончания поэмы, указав дату: «1820 г. марта 26». В 1828 г. Пушкиным было подготовлено второе издание поэмы, добавлены посвящение и пролог[3] «У лукоморья…»

Близость пролога к фольклорным мотивам

Поэма как панорама образов и сюжетов народных сказок и славянской мифологии

В поэме Пушкин открывает мир древней языческой славянской мифологии. В языческих мифах отражены два мира: реальный (свой, понятный и нестрашный) и потусторонний (чужой, непонятный, населенный темными силами, злыми духами: оборотнями, лешими, водяными, ведьмами и прочей нечистью). В древних мифах встреча с потусторонним миром предвещала гибель человеку. В сказках, которые как фольклорный жанр зародились на основе мифологии, герои из реального мира вступали в борьбу с потусторонними силами и всегда побеждали.

В прологе поэмы представлена собранная из сказочных фрагментов картина таинственного волшебного мира, образы узнаваемы по русским народным сказкам. Перед основным сюжетом дано представление о мифологическом крае – Лукоморье, где ученый кот, живущий на дубе, поведал автору сказку. Слово «лукоморье» в древнерусском языке означало излучину, изгиб побережья, морскую бухту. Упоминание Лукоморья как реального места встречалось в русских летописях. В сказках это место считалось пограничным пространством, находящимся между реальным миром и мифологическим, сказочным миром.

Сказочный дуб – «древо жизни», символ многовековых представлений, корни которых уходят в древность. Образ дуба восходит к культовым ритуалам славянского язычества, он упоминается в народных заговорах. У ученого кота в славянской мифологии есть прообраз – кот Баюн. Имя мифологического кота восходит к глаголу «баять» — говорить.Как в воззрениях наших предков, кот «ученый» в поэме наделен даром петь песни и рассказывать сказки. Образы Лукоморья, дуба и кота взяты Пушкиным из сказки «Чудесные дети», которую поведала ему няня.

Мифологическими являются образы лешего и русалки. Необычным кажется образ сидящей на ветвях русалки, ведь в нашем представлении эти существа с рыбьим хвостом обитают в водоемах. Но в славянской мифологии русалки любили развлекаться, покачиваясь на ветвях деревьев, заманивая своим смехом путников. Образы тридцати витязей навеяны сказкой «Чудесные дети». Эпизод про королевича, пленяющего грозного царя, пришел из «Сказки о Бове-королевиче». Образ колдуна, летящего по небу и несущего богатыря, берет истоки в сказке «Три подземных царства». Образы Бабы Яги и Кощея известны по многим волшебным сказкам. В прологе отражены древние истоки, насыщающие «русский дух», у Лукоморья «Русью пахнет». В конце пролога возникает образ автора, подчеркивающий родство своего творчества с народным духом. Автор присутствует в произведении до конца, появляясь среди фантастического сюжета в лирических или иронических отступлениях.

Начинается поэма со свадебного пира: киевский князь Владимир выдает замуж за славного князя-богатыря Руслана свою младшую дочь Людмилу. Но после первого дня свадьбы какая-то неведомая сила похищает невесту. Князь отменил свадебные торжества и объявил, что выдаст дочь замуж за того, кто ее спасет. В поход за Людмилой собрался не только жених, но еще три соискателя: Рогдай, Фарлаф и Ратмир. Рогдай, терзаемый завистью и ревностью, разыскал Руслана, намереваясь убить соперника, но пал в битве сам. Фарлаф предпочел не утруждать себя поиском. Ратмир, попав в зачарованный замок с прекрасными девами, забывает о цели своего похода.

Руслан в пути повстречал жившего отшельником в пещере старого финна-волшебника, который сообщил, что Людмила похищена колдуном Черномором. Он еще поведал о своей истории любви: всю жизнь добивался он взаимности от чародейки Наины. Сорок лет изучал магию, чтобы очаровать ее. Когда ему наконец удалось это сделать, он осознал, что приворожил уже злобную старуху-ведьму, а не прекрасную деву, и потому отверг её. Финн предупредил, что оскорбленная Наина, затаившая злобу, теперь будет вредить и Руслану, потому что он ему помогает.

После Руслан набрел на усеянное костями поле боя, там лежала огромная спящая голова. Руслан разбудил голову, пощекотав ей ноздри копьем, она попыталась сдуть назойливого путника. Но витязь устоял, проявив упорство, ударом опрокинул голову и увидел лежащий под ней меч. Тогда голова поведала, что ранее принадлежала богатырю-великану, а его братом был завистливый карлик Черномор, который его обманом обезглавил и спрятал под отрубленной головой волшебный меч. Только этим мечом можно было победить Черномора, если отсечь ему бороду, в которой была сила колдуна. Руслан забрал меч и поклялся найти Черномора.

Людмила же очнулась во дворце своего похитителя. Карлик-колдун старался произвести на княжну впечатление роскошью, богатством и великолепием своего дворца. Он попытался представиться княжне, но девушка дала решительный отпор, ударом сбив с Черномора шапку. Запутавшегося в собственной бороде карлика рабы унесли, а Людмила, примерив шапку колдуна, поняла, что можно стать невидимой. Она с помощью шапки-невидимки незаметно изучила владения своего похитителя. Карлику, прикинувшись Русланом, удалось ее обхитрить и усыпить. Подоспевший Руслан, вступив в борьбу с Черномором, ухватил его за бороду. Карлик попытался улететь, но Руслан не отпустил бороду, и Черномор, устав носить за собой богатыря, сдался. Руслан отсек бороду и пленил колдуна, а после спящую Людмилу увозит домой.

Руслан, возвращаясь в Киев, повстречал Ратмира, который предпочел стать рыбаком и женился на пастушке. Колдунья Наина склонила Фарлафа умертвить остановившего на ночлег Руслана и похитить Людмилу, чтобы самому доставить ее к отцу. Финн, узнав о беде, вернул к жизни Руслана, окропив живой и мертвой водой и дал кольцо, способное разрушить чары сна Людмилы. Руслан поспешил в стольный град, но Киев оказался в осаде у печенегов. Витязь вступил в бой против врагов, после победы ему удалось разбудить Людмилу. Трусливый Фарлаф признался в коварном поступке, но его помиловали. Лишенного магии безбородого карлика Черномора оставили при княжеском дворе как шута.

Образы героев в поэме «Руслан и Людмила»

Особенности языка поэмы

Главной мыслью поэмы является подвиг человека ради настоящей любви, готовность ради нее победить любое зло. Руслан – преданный возлюбленный, бесстрашный витязь. Победа над полчищами печенегов, осадивших Киев, напоминает подвиги былинных богатырей над врагами.Символическим торжеством «русской силы» над «кознями вероломства» стала покорение Черномора Русланом. Духовным наставником Руслана в борьбе со злом стал мудрый волшебник Финн. В молодости он был пастухом, воином. Ради любви он стал изучать магию.

Красавица Людмила – верная жена Руслана. Ее не прельщают богатства Черномора. Она великодушная, добрая и озорная, но способна проявить твердость характера, протестуя против неволи и принуждения. Шутливо изображена ее девичья непосредственность и жизнелюбие: в плену у Черномора она, решив отказаться от еды и покончить с собой, о смерти «подумала – и стала кушать».

Автор с иронией характеризует трех соперников главного героя, которые своими поступками лишь оттеняют глубину его чувства к Людмиле. Мрачный и жестокий Рогдай страдает безумной страстью;любовь томного хазарского хана Ратмира была недолгой; горлопану, трусу, обжоре и пьянице Фарлафу княжна нужна ради положения и богатства.

Пушкин иронично, как в русских былинах, изображает князя Владимира Красное Солнышко, правителя Киевской Руси. Он заботливый и щедрый отец, гостеприимный и радушный хозяин, но бывает своенравным и несправедливым. После похищения дочери, он нарушает данное Руслану слово, не верит ему и обещает выдать Людмилу замуж за любого ее спасителя. Когда Киеву угрожает опасность от печенегов, князь беспомощен, надеется на защиту богатырей.

Черномор – уродливый карлик с длинной бородой, в которой скрыта колдовская сила. Он страшен не только внешне, у него порочная и злая натура. Из зависти он обманул и обезглавил собственного брата-великана, вероломно похитил чужую жену. Лишенный своей волшебной силы, слабый духом Черномор остается всего лишь жалким карликом. Силы зла воплощает также злобная, коварная и хитрая старуха Наина, напоминающая Бабу-Ягу.

Помимо сказочно-былинного содержания, новаторским был язык поэмы, разрушивший нормы дворянского языка. Он был простой и понятный, близкий к живой народной речи, изобилующий простонародными выражениями. Многие осуждали автора за наличие в поэме «низких» слов «площадного» языка, не отвечающих требованиям «хорошего вкуса».

Своеобразие сказочного мира поэмы А.С. Пушкина

Пушкин был высокообразованным человеком, но к творчеству безграмотного народа никогда не относился пренебрежительно. Своеобразие поэмы «Руслан и Людмила»заключалось в том, что народная поэзия обрела свое место в большой литературе,приблизившейся к языку и культуре народа. Народность поэмы вызвала восхищение среди передовой части общества и неприятие у сторонников дворянской изысканной литературы.

В фольклоре Пушкин ценил поэтичость языка, глубинный смысл, гуманистические мысли о торжестве правды и добра над злом, насилием, коварством. Сюжет поэмы «Руслан и Людмила» похож на сказку основными действиями: поисками похищенной суженой, соперничеством женихов, жизнью героини в заколдованном царстве у злодея, спасением прекрасной девицы и победой над злым похитителем. Сказочный тон приглушается в последней песне: описание осады Киева печенегами и военного сражения близки по духу исторической поэме. Пушкин смешал сказочный и исторический жанры: действие поэмы отражено в двух мирах: в волшебной сказке и в исторической реальности. Главный герой становится спасителем не только невесты, но и Родины, ему важно не только личное счастье, но и благо общества. В «преданьях старины глубокой» Пушкин отразил характерные черты русского характера, который черпает силы в любви и готов встать на защиту всего, что дорого.

Словарь

Пролог – вступление литературного произведения, определяющее основные мотивы сюжета

Патриарх – старейшина, глава, высший авторитет

Триумф – блестящая победа, выдающийся успех

Текст: Ольга Лапенкова

Учителя литературы обожают рассказывать, что Пушкин с детства слушал русские народные сказки: их он узнавал от любимой няни — Арины Родионовны. Эти произведения устного народного творчества легли в основу первой поэмы Александра Сергеевича Пушкина — «Руслана и Людмилы»: классик задумал её ещё во время учёбы в Царскосельском лицее, а закончил, когда ему был всего 21 год. Сегодня мы не только вспомним сюжет поэмы, но и проследим, с каких сказочных персонажей автор «списал» своих героев. А ещё поговорим о наставниках и друзьях поэта, в первую очередь — о Василии Андреевиче Жуковском, который, прочитав поэму, подарил Пушкину собственный портрет с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».

Сказку эту поведаю теперь я свету

Первая часть поэмы «Руслан и Людмила» — это так называемая присказка, то есть отрывок, в котором основные герои пока что не появляются. Эту присказку многие ребята ещё в начальной школе учат наизусть. Приведём её с небольшими сокращениями:

- У лукоморья дуб зелёный;

- Златая цепь на дубе том:

- И днём и ночью кот учёный

- Всё ходит по цепи кругом; <…>

- Там чудеса: там леший бродит,

- Русалка на ветвях сидит; <…>

- Избушка там на курьих ножках

- Стоит без окон, без дверей; <…>

- И тридцать витязей прекрасных

- Чредой из вод выходят ясных,

- И с ними дядька их морской; <…>

- В темнице там царевна тужит,

- А бурый волк ей верно служит;

- Там ступа с Бабою Ягой

- Идёт, бредет сама собой;

- Там царь Кащей над златом чахнет;

- Там русской дух… там Русью пахнет!

Этот отрывок «добавлен» в поэму не случайно: так А. С. Пушкин показывает, в каком мире будет происходить действие, а также напоминает о старинных сказках и преданиях.

«Лукоморье» — это, как ни странно, не просто красивое выдуманное слово, а вполне определённое географическое понятие. Оно встречается в самом знаменитом произведении древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве». Произошло оно от фразы «лука моря»; слово «лука» много-много лет назад означало «изгиб, изогнутый берег». По мнению многих учёных, в «Слове о полку Игореве» имелись в виду земли рядом с Азовским морем, где обитали половцы — племена, которые совершали набеги на русские княжества.

Кот учёный — персонаж, который гуляет по волшебному дереву, затерянному где-то на границе миров; такое дерево часто встречается в финских мифах. Но как же эти мифы «попали» в Россию? Дело, скорее всего, в том, что Арина Родионовна — знаменитая няня Пушкина — родилась и выросла недалеко от Санкт-Петербурга; в этих местах давным-давно жили и русские, и финно-угорские племена. Поэтому неудивительно, что, будучи девочкой, Арина наслушалась местных сказок, а потом «передала» их Пушкину.

Леший и русалка — типичные персонажи русских сказок. Леший назван так потому, что живёт в лесу; слово «русалка», скорее всего, происходит от слова «русло», то есть — место, где река разливается шире всего.

Избушка на курьих ножках — таинственный дом Бабы-яги. Избушка может поворачиваться (в сказках главный герой часто просит: «Повернись, избушка, к лесу задом, ко мне передом») и даже ходить. Находится на границе миров: реальности, где живут простые люди, и потустороннего измерения.

Тридцать витязей и дядька их морской — персонажи из сказки о тридцати трёх богатырях, которую Пушкин, вероятно, услышал от няни Арины Родионовны. Дядьку богатырей, что любопытно, зовут Черномор — так же, как главного злодея в «Руслане и Людмиле». Но путать их не надо. «Плохой» Черномор обитает в воздушном замке и похищает прелестных девушек, а «хороший» Черномор живёт на дне морском. В 1831 году А. С. Пушкин напишет «Сказку о царе Салтане», в которой «хороший» Черномор станет одним из важных героев-помощников.

Баба-яга и Кощей Бессмертный — два популярных персонажа, которые издревле встречались в произведениях устного народного творчества: Кощей Бессмертный всегда вредит главному герою, а Баба-яга ведёт себя непредсказуемо — иногда строит козни, а иногда, наоборот, выручает. О них мы уже говорили в статье «Волшебные сказки».

Впрочем, действие поэмы «Руслан и Людмила» происходит не в какие-то непонятные древние времена, а в период правления Владимира I, которого ещё называют Владимир Красно Солнышко. Этот князь больше всего прославился тем, что именно при нём произошло Крещение Руси. Так что Руслан и Людмила якобы живут в начале XI века — но это, конечно, не значит, что Пушкин описывал реальные события. Кстати, вспомним: что там вообще происходит?

Нет повести печальнее на свете

Поэма начинается со сцены во дворце Владимира Красно Солнышко. Гости празднуют свадьбу главных героев — Руслана и Людмилы, но не все в этот день счастливы. За столом сидят три соперника Руслана, которые тоже боролись за руку и сердце прекрасной девы, но получили отказ:

- За шумным, свадебным столом

- Сидят три витязя младые;

- Безмолвны, за ковшом пустым,

- Забыты кубки круговые,

- И брашна [напитки] неприятны им; <…>

- То три соперника Руслана;

- В душе несчастные таят

- Любви и ненависти яд.

- Один — Рогдай, воитель смелый,

- Мечом раздвинувший пределы

- Богатых киевских полей;

- Другой — Фарлаф, крикун надменный,

- В пирах никем не побежденный,

- Но воин скромный средь мечей;

- Последний, полный страстной думы,

- Младой хазарский хан Ратмир:

- Все трое бледны и угрюмы…

В этот момент читатель думает, что, возможно, один из соперников вот-вот украдёт красавицу прямо со свадебного пира, но дело обстоит ещё хуже: когда праздник закончится и новоиспечённые муж и жена отправятся ночевать, Людмилу похитит злобный колдун Черномор… Отец же несчастной девушки, тот самый Владимир Красно Солнышко, обратится к славным воинам с такой речью:

- …Дети, други!

- Я помню прежние заслуги:

- О, сжальтесь вы над стариком!

- Скажите, кто из вас согласен

- Скакать за дочерью моей?

- Чей подвиг будет не напрасен,

- Тому — терзайся, плачь, злодей!

- Не мог сберечь жены своей! —

- Тому я дам её в супруги

- С полцарством прадедов моих.

- Кто ж вызовется, дети, други?..

Бедный Руслан! Он несколько лет добивался руки и сердца Людмилы — и в тот момент, когда, казалось бы, можно больше ни о чём не беспокоиться и ничего не бояться, теряет жену. И как теряет: любой из его соперников может всё-таки стать её мужем! На поиски несчастной отправляются и Рогдай, и Фарлаф, и Ратмир. Характеры у этих героев разные: кто-то будет действовать грубой силой, кто-то — хитростью… Сможет ли Руслан справиться со всеми их происками, да ещё и одолеть Черномора?

Помня, что пушкинская поэма — это всё-таки сказка, читатель с самого начала может быть уверен, что всё закончится хорошо. Тем более — если знать, кто является литературным «предшественником» Руслана. Этот герой и именем, и характером напоминает ещё одного персонажа древнерусских преданий — Еруслана Лазаревича, великого богатыря: он и вражеское войско может в одиночку разгромить, и ужасную богатырскую голову одолеть, и волшебный меч отыскать… Не правда ли, совпадений не так-то мало?

Впрочем, всё это интересно и замечательно, но при чём тут всё-таки Василий Андреевич Жуковский? Рассказываем.

Побеждённый учитель

Задумывая «Руслана и Людмилу», Пушкин вдохновлялся не только русскими народными сказками, но и творчеством друзей-поэтов. Так, у В. А. Жуковского есть длинная-длинная баллада «Двенадцать спящих дев». Сюжет её такой.

В незапамятные времена жил-был человек по имени Громобой, настолько бедный, что у него не было даже собственного дома. До поры до времени он стойко переносил трудности, но в какой-то момент поддался унынию и даже решил покончить с собой, прыгнув с обрыва в реку. Однако тут к нему пришёл искуситель, который пообещал несметные богатства в обмен на душу. Громобой согласился — и действительно, зажил так, как и не мечтал:

- И вышел в люди Громобой —

- Откуда что взялося!

- И счастье на него рекой

- С богатством полилося;

- Как княжеский, разубран дом;

- Подвалы полны злата;

- С заморским выходы вином,

- И редкостей палата…

К сожалению, деньги часто портят людей, и Громобой не стал исключением. Богатый и знаменитый, он не стал дожидаться, когда ему встретится та, которая искренне его полюбит. Вместо этого он похитил двенадцать прекрасных девушек — совсем как пушкинский Черномор, — и несчастные пленницы родили ему двенадцать дочерей. К счастью, характером девочки в папу не пошли: тихие и скромные, они всё время проводили в молитвах. Они просили у Бога милости к отцу, матери и сёстрам — и их мольбы оказались услышаны: Громобой раскаялся в содеянном, и Господь помиловал его душу…

В пушкинском произведении, впрочем, двенадцать дев не молятся в церкви, а только и делают, что искушают проходящих мимо путников. В какой-то момент в их сети попадается Ратмир — один из соперников Руслана. Как-то ночью он слышит девичий голос, который поёт:

- Ложится в поле мрак ночной;

- От волн поднялся ветер хладный.

- Уж поздно, путник молодой!

- Укройся в терем наш отрадный.

- Здесь ночью нега и покой,

- А днём и шум и пированье.

- Приди на дружное призванье,

- Приди, о путник молодой!

Через много лет, пересматривая свои юношеские труды, А. С. Пушкин жалел о том, что посмеялся над балладой 37-летнего Василия Андреевича. Но тот — что в 1820-м, что потом — и не думал расстраиваться: его радовало, что верный друг и способный ученик «переделал» возвышенный, грустный сюжет о жестоком Громобое и его несчастных дочерях в весёлую, даже легкомысленную историю.

Использованные материалы

- К. Сушичев. «У Лукоморья дуб зелёный… Где находился былевой прообраз пушкинского Лукоморья и откуда взялся дуб?»

- Б. Томашевский. «»Двенадцать спящих дев» и «Руслан и Людмила»».