Протест Герасима в рассказе «Муму»: в чем заключается его смысл?

Автор:

19 февраля 2021 10:27

Чтобы понять, почему в финале Тургенев показывает протест Герасима, нужно обратиться к жизни ключевого персонажа и немного погрузиться в реалии тех времен.

Источник:

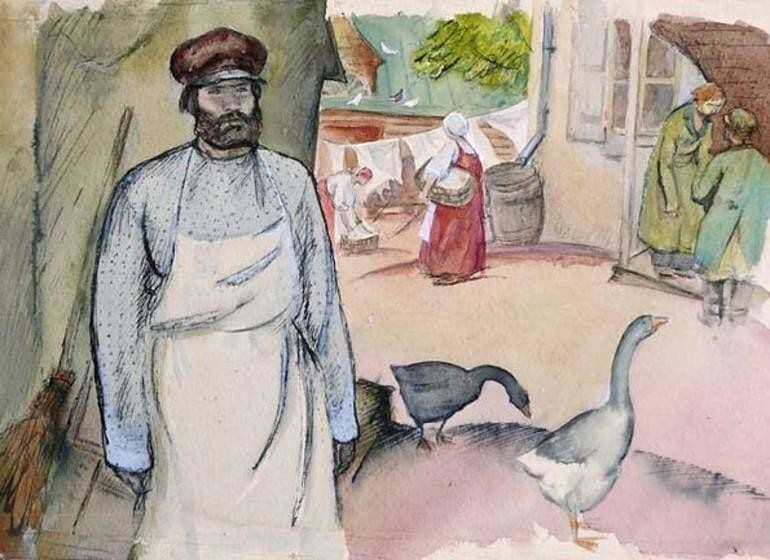

В юности Герасима перевезли из деревни, насильно разорвав связь с родными и не оставив ему выбора. Вручили метлу, указав мести пыль, а ночью еще и бдеть, защищая усадьбу от грабителей. Постепенно он завоевал доверие всех дворовых. Произошло это благодаря его спокойному и сдержанному характеру.

Среди всех он особенно выделял прачку Татьяну, к которой у дворника зародились чувства. Но своенравная барыня, привыкшая вертеть людскими судьбами, не дала разрешения на свадьбу и выдала женщину за опустившегося пьяницу Капитона, сделав в итоге несчастными сразу несколько людей.

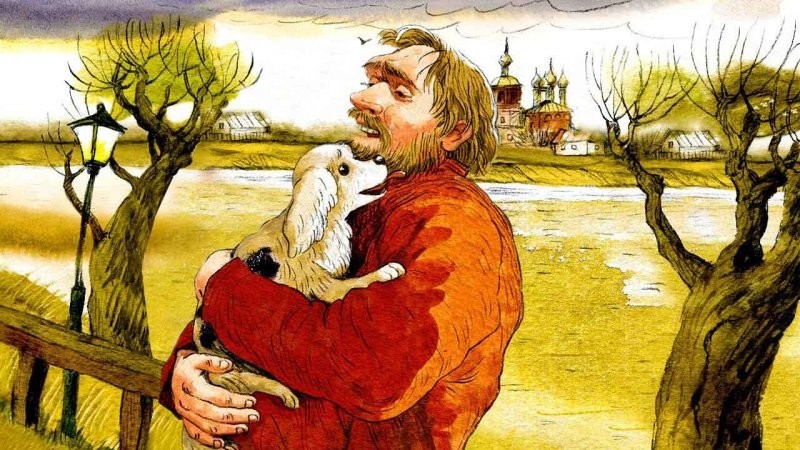

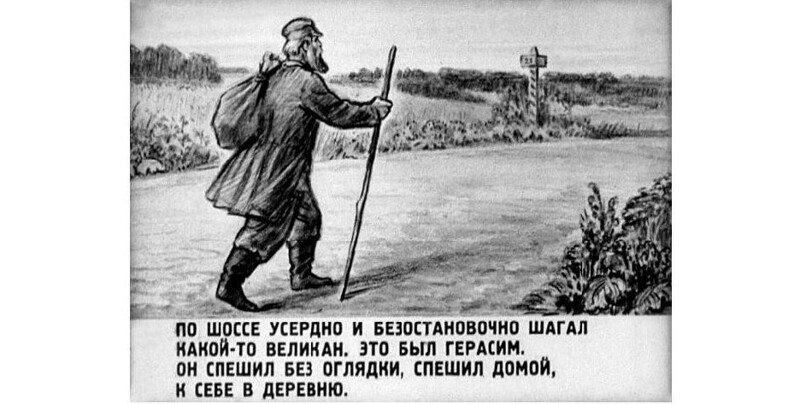

Проводив возлюбленную, Герасим подобрал маленькую собачку и подарил всю нерастраченную любовь, накопившуюся в сердце, этому существу. Барыня проявила свою волю и здесь, велев избавиться от собачки. Герой не мог не повиноваться приказу, поскольку он делал так всегда. И повиновение, по сути, и было его жизнью. И утопил Муму. А потом, собрав вещи, ушел в деревню. Так дворник впервые в жизни продемонстрировал неповиновение и выразил протест.

Открытый финал: в чем заключается суть протеста Герасима?

Источник:

Вообще это произведение гораздо более глубокое, чем может показаться на первый взгляд. И важную роль в познании его сути играет образ главного героя. Герасим, безусловно, сильный, добрый, честный, всегда держит данное слово. И только где-то в конце перечня характеристик его личности ставится так называемая «вольность», то есть способность на протест.

Будучи сторонником освобождения крестьян, Тургенев обращается к этой теме во многих своих произведениях. Презрение к крепостничеству и его отрицание в этом рассказе пронизывает буквально каждое слово. И одновременно через героя автор подводит читателя к глубине души, мудрости и силе русского народа, который способен справиться с любыми тяготами и невзгодами и пройти все уготованные препятствия и испытания.

Источник:

На первый взгляд может показаться, что протест героя направлен против приказа утопить собачку – единственное живое существо, к которому Герасим питает действительно нежную привязанность. Но на самом деле его уход – это немой крик против бесправия, безнаказанности, вседозволенности. Вне зависимости от статуса люди не должны управлять жизнями других людей, по своей лишь прихоти выбирая им судьбу.

Фактически Герасим – это олицетворение русского народа во всей глубине его силы и одновременной покорности. Но кротость эта только до поры. И однажды глухота и немота пройдут, и раздастся человеческий глас, от которого пошатнутся горы.

Источник:

Основная цель, которую преследовал Тургенев, заключается в привлечении внимания общества к чудовищному явлению – крепостному праву, которое проявлялось владением одних людей другими и управлением их судьбами. Автор стремился через рассказ призвать современников понять, что важна любая человеческая жизнь. И каждая личность способна раскрыться при предоставлении ей такой возможности. Что, увы, невозможно в условиях крепостного рабства. Поэтому протест главного героя в финале произведения – это протест против крепостного права с одновременным освещением проблемы внутренней свободы личности.

Источник:

Ссылки по теме:

метки: Тургенев, Крепостная, Рассказ, Человек, Чувство, Никогда, Стихия, Высокий

К середине XIX века вопрос о крепостном праве, о невозможности существования рабства в России встал с особенной силой. Честные, прогрессивно мыслящие люди понимали, что движение вперед невозможно, и относились к существующему строю как к врагу. «Враг этот был — крепостное право», — писал Тургенев, давший «Аннибалову клятву» бороться с ним до конца и никогда не примиряться.

Ненависть к крепостному праву возникла не на пустом месте. Дворянин по происхождению и воспитанию, Тургенев с детства видел «безобразие окружающей среды», и оно возбуждало в нем чувство смущения, негодования, отвращения. Передовые идеи времени сделали его сознательным и убежденным борцом с крепостничеством, а очерки и рассказы молодого писателя, изданные в 1852 году в одной книге под названием «Записки охотника», сыграли свою роль в истории освобождения крестьян.

«Записки охотника» начались с рассказа «Хорь и Калиныч», в котором нет действия, а даны лишь портреты крестьян в ненавязчивом сравнении с помещиком Полутыкиным, впрочем, не в пользу последнего. Крепостные Хорь и Калиныч изображены автором с любовью, необычной для тогдашней литературы. Белинский отмечал, что Тургенев «зашел к народу с такой стороны, с какой до него никто никогда не заходил».

Так, изображая Хоря, писатель показывает его природную сметливость, деловитость, практичность, работоспособность. Это «административная голова» и «государственный человек».

Калиныч, напротив, человек мягкий, романтичный, близкий к природе, с нежной, поэтичной душой.

Хорь и Калиныч свободны душой, но на деле они зависят от произвола помещика Полутыкина, неудачника и неумехи, но все же «отличного человека» в сравнении с манерным англоманом Пеночкиным (рассказ «Бурмистр»), который, не повышая голоса, распоряжается поркой. Хорошим хозяином он слывет благодаря изворотливости бурмистра Софрона и не желает замечать, что тот уже давно стал удельным князьком на помещичьей земле, издеваясь над крестьянами похлеще Пеночкина.

Говоря о помещиках, нельзя не вспомнить о Стегунове (рассказ «Два помещика»), с ясным и кротким взглядом, с добрейшей улыбкой вторящего ударам, доносящимся из конюшни: «Чюки-чюки-чюк! Любяй да наказует» — вот его девиз.

Кто даст гарантию, что под палку господина не попадет Яков Турок из рассказа «Певцы», живая душа, талантливейший исполнитель русских песен, прожигающий свой дар по кабакам. Только песня помогает увидеть за неказистой внешностью широкую, истинно русскую натуру. Такую, как у лесника, прозванного за нелюдимость Бирюком (рассказ «Бирюк»).

4 стр., 1662 слов

Характеристика и образ Хоря в рассказе Хорь и Калиныч Тургенева

… образ Хоря, в произведении “Хорь и Калиныч” Тургенева. Сочинение на тему Хорь Хорь, … произведение Тургенева “Хорь и Калиныч” из цикла произведений “Записки охотника”. … поэтому любит рассуждать о жизни, политике и … Хоря в рассказе Хорь и Калиныч Несколько интересных сочинений Этот человек являлся честным, верным, ответственным крестьянином. Он всегда своевременно платил оброк и подать, с ним никогда …

Суровый и грозный с виду, несчастливый в семейной жизни, Бирюк великодушен и добр. Живя в бедности, почти в нищете, он не наживается за счет помещика. Это человек с высоко развитым чувством долга. Но чувство жалости, сострадания ему не чуждо: почувствовав отчаяние бедняка, пойманного за рубкой леса, он отпускает его. Автор недаром сравнивает Бирюка с грозой, на фоне которой тот появляется. Он весь как природная стихия: сила, мощь, порыв — и затишье. Рассказ «Бирюк» — один из лучших в «Записках охотника», в нем заключен наиболее сильный протест против крепостного права, погружающего гордых и мужественных людей в бездну нищеты и отчаяния. Но автор считал, что в русском народе «зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития», залогом чему служат умные, талантливые крестьянские дети. Эта идея вытекает из рассказа «Бежин луг», лиричного, светлого. Герои его вызывают искреннюю симпатию чувством собственного достоинства, пытливостью, безграничной любовью к природе. Один из них, Павлуша, очень напоминает Хоря, другой, Ваня, — Калиныча.

В крепостных детях, как и в их отцах и дедах, автор показал и защитил прежде всего человека, достойного иной, лучшей жизни. Его «Записки охотника» не могли не стать крупным общественным событием предреформенной эпохи. Пожалуй, лучше всех об этом сказал Мопассан: «…Как стрелы, бьющие в одну и ту же цель, каждая его (Тургенева) страница разила в самое сердце помещичью власть и ненавистный принцип крепостного права».

Источник: 100 сочинений для школьников и абитуриентов. М.: КЕЛВОРИ ЛТД, 1996

Коротко про отмену крепостного права: По царскому манифесту 19 февраля 1861 г. все крепостные крестьяне сразу получали личную свободу — их уже никто не мог продать, обменять, выпороть и т. д. Между тем право владения землёй крестьянами ограничивалось. Земля признавалась собственностью помещиков. Но помещики обязаны были выделить крестьянам (общине) земельные наделы в бессрочное пользование. За это крестьяне некоторое время продолжали выплачивать землевладельцу-помещику оброк или отрабатывать барщину — так называемое «временнообязанное» состояние.

Чтобы получить к личной свободе ещё и поземельную независимость и полностью порвать с крепостным состоянием, крестьянин должен был выкупить у помещика свой надел. Но далеко не все крестьяне располагали необходимыми для выкупа надела средствами — и за них землю у помещиков выкупало государство. После такого выкупа крестьяне становились уже должниками государства и возвращали ему сумму выкупа с рассрочкой в 49 лет, уплачивая к тому же 6% годовых. Эти «выкупные платежи» были отменены П. А. Столыпиным с 1 января 1907 года.

Тургенев искренне верил, что его книга «Записки охотника» послужила делу освобождения крепостных крестьян. Ведь она формировала определённое общественное мнение, заставляла различные слои общества задуматься о положении крепостных.

Вот и в рассказе «Бирюк» мы читаем о бедственном положении простых крестьян, о голоде и нищете, об отчаянии, которое толкало людей на преступления, заставляло не бояться наказания. Невозможно оставаться равнодушным, читая описания убогого мужичка, который пытался срубить дерево, чтобы хоть как-то поддержать семью. Сочувствует этому герою автор, сочувствуем ему и мы.

Для общества, которое привыкло не замечать несправедливость крепостного права, этот рассказ стал настоящим откровением. Он пробуждал в людях их лучшие человеческие качества, призывал к состраданию и милосердию. И в этом его главная заслуга.

Творчество Тургенева заставило общество проснуться, заставило обратить внимание на тех, кто унижен и оскорблён, а значит действительно сыграло важную роль в последующей отмене всего крепостного права.

Рассказ И.С.Тургенева » Бирюк»- это ещё один маленький росчерк пера в картине позорного периода в истории России- периода крепостного права.

Крестьяне были бесправны, бедны, их унижали и оскорбляли. Единственное, что от них требовали — работа, поденщина, занимавшая большую часть их жизни. И барин спрашивал за работу, не интересуясь, как они выживают. Пример мужика, которого поймал сам Бирюк. Человек был вынужден во время грозы идти воровать то дерево в лесу, не от хорошей жизни он пошел на это. Сам Бирюк тоже не разбогател от рвения за барское добро.

А ведь он слыл неподкупным, с ним нельзя было договориться, чтобы он закрыл глаза на воровство.

В избе только тряпки и двое детей, из еды, только хлеб, а у него дети.

Рассказ написан в 1847 году, в следующем

1848 году он был опубликован. Крепостное право отменили в 1861 году, через 13 лет после того, как книга вышла в свет и ее смогли прочитать.

Сложно ответить уверенно, что да, рассказ » Бирюк» стал определяющим в принятии закона об отмене крепостного права в России.

Скорее, он стал ещё одной каплей на мельницу этого решения, создавал общественное мнение, что сказалось на решении отменить крепостное право в Российской империи.

Отмена крепостного права (кратко)

В середине 19 в. в России начался острейший социально-экономический и политический кризис, в основе которого лежала отсталость феодально-крепостнической системы хозяйства. Это тормозило развитие капитализма и определяло общее отставание России от передовых держав. С особой силой кризис проявился в поражении России в Крымской войне.

Сохранение феодально-крепостнической эксплуатации привело к росту недовольства в крестьянской среде, волнениям и бегстве их от подневольного труда. Необходимость перемен осознавала либеральная часть дворянства.

В 1855-1857 гг. императору было подано 63 записки с предложением об отмене крепостного права. Постепенно Александр II пришел к выводу, что лучше освободить крестьян добровольным решением «сверху», нежели дождаться бунта «снизу».

Эти события проходили на фоне укрепления радикальных революционно-демократических настроений в обществе. Идеи Н.А.Добролюбова и Н.Г.Чернышевского находили все большую поддержку у дворянства.

Огромную популярность приобрел журнал «Современник», на страницах которого развернулась дискуссия о будущем России. Издаваемые в Лондоне «Колокол» и «Полярная звезда» были проникнуты надеждой на инициативу самодержавия в отмене крепостного права в России.

Окрепнув в решении отмены крепостного права, Александр II начал подготовку проекта крестьянской реформы. В 1857-1858 гг. были созданы губернские комитеты, которые разрабатывали проекты будущей реформы и направляли их в редакционные комиссии. В эти комитеты входили прогрессивные и образованные представители дворянства (Я.И.Ростовцев, Н.А.Милюков и др.). Комиссии вырабатывали окончательный вариант реформы. Однако основная часть дворянства и помещиков выступала против отмены крепостного права и стремилась перед фактом надвигающихся перемен максимально сохранить свои привилегии. В конечном итоге это отразилось в проектах законов подготовленных комиссиями.

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В нем говорилось: «Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда» и им предоставляются «права свободных сельских обывателей».

В соответствии с манифестом крестьяне получили личную свободу и общегражданские права, которые были неполными в сравнении с другими слоями общества. Земли, принадлежавшие помещикам, были признаны их собственностью, крестьянам выделялся земельный надел, за который они платили выкуп. До уплаты выкупа крестьянин считался временно обязанным и вынужден был выполнять прежние повинности.

Государственная казна стала выплачивать помещикам стоимость земель, отошедших в крестьянские наделы. После этого крестьянин в течение 49 лет должен был погасить свой долг государству. Выкупные платежи и все подати крестьяне осуществляли сообща, всем миром. Каждый крестьянин был приписан к своей общине.

Средний размер надела составлял 3,3 десятины на душу. Выделенных наделов крестьянам не хватало, и они арендовали часть земли у помещиков, выплачивая им деньгами или трудом. Это сохранило зависимость крестьянина от помещика и стало причиной возврата к прежним феодальным формам эксплуатации.

Отмена крепостного права имела огромное значение для развития капиталистических отношений и созданию рынка свободной рабочей силы, дало возможность развития промышленного производства в России. Однако положение российского крестьянина по-прежнему оставалось крайне тяжелым.

Остатки крепостнических отношений, долги перед помещиками, государственные налоги легли тяжелым ярмом на крестьянство и явились тормозом в развитии сельского хозяйства.

Крестьянская община с ее правом на землю стала носителем унитарных отношений, сковывавших хозяйственную инициативу наиболее инициативных ее членов.

Причины отмены крепостного права

Предпосылки отмены крепостного права начали формироваться уже во времена Екатерины II, не случайно великая императрица оказалась первой из власть предержащих, заговорившая о ее отмене.

В первой половине XIX века негативные проявления крепостничества стали еще более отчетливыми, среди них:

- низкая производительность труда крепостных крестьян;

- аморальность и безнравственность крепостного права в России;

- несвобода многомиллионной армии крепостных препятствовала промышленному перевороту и модернизации промышленности;

- военно-техническое отставание армии, что нашло выражение в поражении во время Крымской войны;

- рост недовольства крестьян и риск второй «пугачевщины».

Откладывание даты отмены крепостного права могло превратить Россию в третьеразрядную страну, имевшую непреодолимое отставание от ведущих государств.

Отмена крепостного права в России

19 февраля 1861 года царь Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. Вместе с ним было принято особое Положение, состоящее из 17 нормативных актов, в котором подробно раскрывался механизм реформы.

Однако фактически дата отмены крепостного права — 5 марта, так как только в этот день (в 1861 году Прощенное воскресенье) Манифест был предан огласке.

Император лично зачитал документ собравшимся в Михайловском манеже, в иных губерниях и уездах он был оглашен на протяжении месяца в год отмены крепостного права.

Этапы отмены крепостничества

После оглашения Манифеста крестьяне утрачивали статус зависимых, становились «свободными сельскими обывателями», получившими гражданскую правоспособность.

Она распространялась на все отношения, кроме специфических сословных обязанностей, среди которых пребывание в общине и пользование надельными угодьями.

Крестьянство получало право иметь выборное самоуправление в лице сельского общества и наивысшей административной единицы волости.

Одновременно с тем, в каком году отменили крепостное право, бывшие крепостные стали собственниками домов, хозпостроек, а также движимого имущества.

Помещики были обязаны предоставить крестьянам «усадебную оседлость» (земля рядом с домом) и полевой надел. Последний выделялся не индивидуально, а общине, которая в дальнейшем сама распределяла этот фонд.

За использование земли крестьянам вменялась в обязанность оплата в виде оброка/барщины (временнообязанное состояние).

Их размер прописывался в уставной грамоте, составлявшейся землевладельцами. Отказаться от надельной земли было нельзя на протяжении 49 лет с того момента, как отменили крепостное право.

Государство на привилегированных условиях давало землевладельцам гарантии выкупных операций, приняв большую их часть (80%) на себя. Поэтому крестьянам нужно было совершать платежи в пользу государства.

Вопрос о том, когда отменили крепостное право на Руси, не праздный, так как до момента совершения выкупной сделки крестьяне пребывали во временнообязанном состоянии.

В центральных губерниях оно существовало до 1883 года, когда всех перевели на выкуп. На периферии (это где?) этот статус будет действовать до 1913 года.

Если оценивать итоги отмены крепостного права кратко, реформа вызвала волну протестов крестьянства. Их тяготило переходное положение временнообязанных и длительное по времени получение земли.

Всего произошло свыше 2 тысяч выступлений, но большинство из них к лету 1861 года было локализовано.

Значение отмены крепостного права состояло в формировании для России новых перспектив развития, связанных с промышленным переворотом и развитием капиталистических отношений.

Последний выделялся не индивидуально, а общине, которая в дальнейшем сама распределяла этот фонд.

За использование земли крестьянам вменялась в обязанность оплата в виде оброка/барщины (временнообязанное состояние).

Их размер прописывался в уставной грамоте, составлявшейся землевладельцами. Отказаться от надельной земли было нельзя на протяжении 49 лет с того момента, как отменили крепостное право.

Государство на привилегированных условиях давало землевладельцам гарантии выкупных операций, приняв большую их часть (80%) на себя. Поэтому крестьянам нужно было совершать платежи в пользу государства.

Вопрос о том, когда отменили крепостное право на Руси, не праздный, так как до момента совершения выкупной сделки крестьяне пребывали во временнообязанном состоянии.

В центральных губерниях оно существовало до 1883 года, когда всех перевели на выкуп. На периферии (это где?) этот статус будет действовать до 1913 года.

Если оценивать итоги отмены крепостного права кратко, реформа вызвала волну протестов крестьянства. Их тяготило переходное положение временнообязанных и длительное по времени получение земли.

Всего произошло свыше 2 тысяч выступлений, но большинство из них к лету 1861 года было локализовано.

Значение отмены крепостного права состояло в формировании для России новых перспектив развития, связанных с промышленным переворотом и развитием капиталистических отношений.

Средняя

школа имени Ш. Уалиханова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

РАБОТА

Протест против крепостничества в

рассказе Тургенева «Муму»

Работу выполнил:

ученик 8 «А»

класса

Маймышев Ернияз

Руководитель:

Акжанова Светлана Каниевна

Каратау-2015-2016

уч.год

Протест против крепостничества в рассказе

Тургенева «Муму»

План

I.

Введение:

а) Социально-политическая

обстановка во второй половине XIX

в. в России и её влияние на литературу творчество писателей.

б) Аннибалова клятва

Тургенева о борьбе против крепостничества

в) Детство писателя и

появление первых ростков протеста против крепостничества в душе писателя

г) Прогрессивность

взглядов Тургенева

II.

Исследовательская часть:

а) «Красная

нить» рассказа «Муму» — протест против крепостного гнёта

б) Время написания

«Муму»

в) Образ Герасима.

Прототип персонажа

г) Подчинённое,

положение обслуги барыни. Барыня как олицетворение деспотизма

д) Татьяна — ещё одна

жертва крепостного строя

е) Перерождение Герасима

в бунтаря

III.

Выводы: «Муму» — одно из самых ярких

антикрепостнических произведений, провозглашающее ценность свободы и прав

человека.

Исследовательская

работа о научной работе ученика 8 класса средней

школы имени Ш. Уалиханова Маймышева Ернияза

Протест

против крепостничества в рассказе Тургенева «Муму»

Тургенев

— прогрессивный писатель. Он имел драгоценное качество — никогда не

притуплявшееся чувство нового и живо откликался на самые волнующие вопросы

своего времени.

Добролюбов

писал о Тургеневе: он ,,быстро угадывал новые потребности, новые идеи, … и в

своих произведениях … обращал внимание на вопрос, стоящий на очереди и уже

смутно начинавший волновать общество».

Недаром

революционеры — народовольцы так высоко оценили его.

Важнейшим

условием идейно-художественного роста писателя сам Тургенев считал неразрывную

связь с родиной и народом. Глубокие патриотические чувства пронизывают и все

творчество Тургенева.

Тургенев

был искренне убежден в том, что литература должна служить родине и народу, а

потому главную задачу литературы своего времени он видел в борьбе с крепостным

правом. Недаром долгие годы он был на подозрении у правительства и считался, с

его точки зрения, едва ли не самым опасным писателем. Беменский назвал

Тургенева ,,сыном своего времени, носящим в груди своем все скорби и вопросы

его». В работе ученицы отражена главная тема ,,Муму» — протест против

крепостного права, которое было главным тормозом развития России в 40-50е годы XIXвека.

Практическая

значимость работы: в дальнейшем представляется возможность исследовать

воспитательный потенциал рассказа для современной молодежи, заключающийся в

патриотизме, активной гражданской позиции, любви к народу, гуманизме.

Автор

раскрыл тему, достиг своей цели.

Преподаватель

кафедры русского

языка

и литературы средней школы имени Ш.

Уалиханова

Исследовательская

часть

Барыня

как олицетворение деспотизма и протест против крепостного гнёта в образе

Герасима

…

Ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе, что он пробуждал«добрые

чувства», то то же самое и с такою же справедливостью мог сказать о себе и

Тургенев.

М.

Е. Салтыков — Шедрин.

Рассказ

«Муму», написанный в 1852 году, имеет автобиографическую основу. По своей

антикрепостнической направленности рассказ является прямым продолжением

«Записок охотника». Рассказ стал известен современникам еще до публикации,

чтение рассказа автором производило на слушателей очень сильное впечатление и

возбуждало вопросы о прообразах, реальной основе произведения, о причинах

лирического сочувствия, которым окружает Тургенев своего героя. В образе старой

взбалмошной барыни писатель вывел черты своей матери, Варвары Петровны. С нее

списаны все черточки характера барыни. Варвара Петровна была недовольна, что

сын посвятил себя литературе, ему постоянно приходилось выслушивать от нее

упреки: «Какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело?»

Конфликт

между матерью и сыном назревал давно, и причина разрыва между ними – крепостное

право. Мать писателя была властной крепостницей. Тургенева ужасали картины

насилия и произвола, с которыми он сталкивался на каждом шагу. Он видел

жестокость своей матери по отношению к дворовым людям, она не выносила, чтобы

кто-нибудь осмелился ей противоречить, непослушных наказывала плетьми. Тургенев

дал себе клятву никогда ни при каких обстоятельствах не поднимать руку на

человека. В его сознании на всю жизнь сохранились горечь и обида и он писал:

«Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания»

ПОРТРЕТ

КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЯ

|

барыня |

Герасим |

|

Барыня |

«самым |

Главными героями в рассказе «Муму» являются барыня и дворник

Герасим. Вот как их описывает Тургенев:

Список

использованной литературы:

1.

Г. Н. Поспелов. История русской литературы XIXвека.

Москва

,,Высшая

школа «. 1972.

2.

Тургенев И. С. Полн. собр. сочинений и писем в 30-ти томах. Москва. 1960.

3.Тургенев

в воспоминаниях современников. т. 1-2. Москва. 1970.

4.

Батюто А. Тургенев — романист. Ленинград. 1972

5.

Бялый Г. А.Тургенев и русский реализм. М.- Л. 1962г.

6.

Петров С. М. И. С. Тургенев. Москва., 1960.

7

. Бродский Н. Л. И. С. Тургенев. М. 1950

Подборка по базе: Картины , песни , в которых воплощены образы-символы.pptx, женские образы.pptx, конспект Женские образы в романе Тихий Дон.docx, Управление проектом — Крестьянинов А.Н., Панин В.А.doc, Лекция 1 Место социологии международных отношений в цикле гуман, сенсорные системы. образы.doc, Герои поэмы. Сатирические образы старого мира..pptx, Первые образы. Отечество..docx, ПРИЧИНЫ РЕФОРМАЦИИ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ В ГЕРМАНИИ.docx, Урок литературы по сказке _Иван — крестьянский сын как выразител

3. Тема протеста против гнета крепостников

Обращение Тургенева к крестьянской жизни, естественно, вытекало из его антикрепостнических настроений. Основной идеей «Записок охотника» явился протест против крепостного права. «Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примириться…Это была моя Аннибаловская клятва; не я один дал ее себе тогда», — вспоминал потом Тургенев. [20, т. X, с. 302]

Россия крепостной эпохи являлась преимущественно крестьянской страной. Многочисленное крестьянство представляло собой основной эксплуатируемый класс, трудом которого главным образом жили господствующие классы при крепостном праве. Крестьянство не раз проявляло себя как революционная сила в стране. Крестьянский вопрос имел громадное значение для развития русской общественной мысли и русской литературы. Ленин указывал, что настроение Белинского, выраженное в знаменитом письме к Гоголю, зависело от настроения крепостных крестьян. С крестьянским вопросом сталкивался всякий честный мыслящий писатель в России. Крестьянская тема со времен «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева являлась одной из главных тем русской литературы. Глубоко и правильно понять развитие русской литературы XIX века, особенно крепостной эпохи, можно только в свете крестьянских и вообще народных настроений на каждом этапе этого развития. Эти настроения питали демократизм русской литературы, были источником своеобразия и глубины ее гуманистического пафоса.

Появление крестьянской темы в творчестве Тургенева отвечало важной тенденции общего развития реалистической русской литературы 40-х годов и стремление к художественному познанию народной жизни. Белинский, обличая пренебрежительное отношение реакционных дворянских деятелей к культурной теме, утверждал: «Природа – вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе – человек. А разве мужик – не человек? Но что может быть интересного грубом, необразованном человеке? – Как что? – Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, — словом, все то же, что и в образованном человеке» [21, т. X, с. 300].

Ближайшим предшественником Тургенева – автора «Записок охотника» — был Григорович. Его повесть «Деревня» Тургенев признавал «по времени первой попыткой сближения нашей литературы с народной жизнью, первой из наших «деревенских историй». Заслугой Григоровича явилось правдивое изображение тяжкой участи крепостного человека, насилий и издевательств над его личностью. Однако в повестях Григоровича крепостной крестьянин выступает преимущественно как тип несчастного, униженного и обездоленного человека. Герои повести Григоровича еще ни в чем не обнаруживают своей внутренней силы. Сама крестьянская среда в повести «Деревня» производит впечатление гнетущее; жизнь крестьянина представлялась автору тупым, забитым, почти ничем духовно не просветленным и не согретым существованием. Такое изображение деревни будило протест против крепостного права, но не внушало веры в творческие силы народа, в его способность к самостоятельной, независимой от помещиков жизни.

В отличие от Григоровича Тургенев в первом же очерке из «Записок охотника» не только пробуждал в читателе сочувствие к крепостному крестьянину, но и приводил к мысли о богатых внутренних силах, таившихся в народной среде. В этом идейный и художественный пафос «Хоря и Калиныча».

Отстаивая незыблемость крепостного строя, реакционная публицистика на все лады твердила о необходимости помещичьей опеки над крестьянами, которые-де не смогут жить и хозяйничать без барина. Тургенев своим очерком опровергал это утверждение. В знаменитом противопоставлении оброчного калужского крестьянина орловскому мужику, находящемуся на барщине, Тургенев осуждает крепостнические порядки в деревне. «Орловский мужик…угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных сосновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах… глядит весело и смело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах». [19, с. 187]. Оброчный крестьянин чувствовал себя более независимо, чем барщинный; он был удален от повседневного надзора и вмешательства в его жизнь помещика и господских приказчиков. Хорь живет на оброке, барин Полутыкин, в сущности, оставил его в покое и Хорь окреп. А что довело Калиныча до разорения нищеты? «Опека» его барина-окопника. Трудно было в подцензурной форме выступить более ясно против крепостного права, чем это сделал Тургенев в первом же очерке «Записок охотника».

В «Мертвых душах» образами для Митяя и дяди Миная, Селифана и Петрушки Гоголь убеждал, что господство ноздревых, собакевичей и чичиковых отупляет крепостного крестьянина. Вместе с тем великий писатель в лирических отступлениях воспел живую душу народа, не сломленную веками рабства.

Немало тупых и забитых крепостническим гнетом крестьян появляется и на страницах «Записок охотника». Но уже в «Хоре и Калиныче» в типических чертах крепостных людей Тургенев воплощает лирическую тему Гоголя в реальных образах самой действительной жизни.

Антикрепостническая направленность «Записок охотника» проявляется прежде всего в тех рассказах, в которых непосредственно сопоставлены помещики и крестьяне. Таких рассказов немного, и в них основной общественный конфликт эпохи показан с особой силой. Это — «Хорь и Калиныч» (крестьяне и Полутыкин), «Ермолай и мельничиха» (Арина и Зверков), «Малиновая вода» (Степушка и шумихинский барин, Влас и молодой граф), «Льгов» (Сучок и его господа), «Бурмистр» (крестьяне и Пеночкин), «Контора» (Павел и госпожа Лоснякова с ее главным конторщиком), «Два помещика» (буфетчик Вася и Стегунов), «Петр Петрович Каратаев» (Матрена и ее барыня).

Другие рассказы построены иначе: центральное место занимают или крестьяне («Касьян с Красивой Мечи», «Бежин луг», «Бирюк», «Живые мощи»), или простые люди из народа («Певцы»), образы же помещиков даны или на периферии, ли совсем отсутствуют; тем не менее читателю совершенно ясна крепостническая обстановка, и придают развитию действия характер того ли иного драматического конфликта. В самом деле, читателю необходимо представить себе условия крепостного права, чтобы в полной мере понять жажду справедливости, поиски праведной земли у Касьяна, темноту и суеверия мальчиков «Бежина луга», сложное положение Бирюка, трагическую судьбу Акулины в рассказе «Свидание» и Лукерьи в рассказе «Живые мощи», гибель талантливых людей из народа в «Певцах».

Не следует думать, что антикрепостническая направленность «Записок охотника» проявляется только в рассказах, где показана их талантливость или губительное влияние на них помещиков-крепостников.

В «Записках охотника» есть целый ряд рассказов, которые на первый взгляд стоят в стороне от общей идейной направленности сборника, в которых нет крестьян, а фигурируют лишь помещики, причем автор ставит вопросы психологические, личной, интимной жизни героев. Таковы, например, рассказы «Уездный лекарь, «Мой сосед Радилов», «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова».

Но при более внимательном анализе и эти рассказы не выпадают из общего идейного плана «Записок охотника»: вопросы, в них поставленные, также находят свое конкретное объяснение в условиях помещичьего быта той эпохи.

Только дворянско-крепостническая среда могла порождать таких людей, как выходец из разорившейся помещичьей семьи Чертопханов; в нем самым причудливым образом сочетались душевное благородство, доброта и великодушие с дворянским гонором, заносчивостью и сумасбродством; или таких, как Василий Васильевич («Гамлет Щигровского уезда»), также разорившийся мелкопоместный дворянин, человек высокой культуры, оказавшийся совершенно неприспособленным к жизни, лишним в кругу богатых помещиков и сановников, которых он презирал, но от которых не мог оторваться в силу своего происхождения, воспитания и слабохарактерности.

Необходимо перенестись в обстановку стародворянского крепостнического, с его предрассудками в области морали, с его фальшивой напускной требовательностью в вопросах брака, чтобы понять семейную драму Радилова, решившегося после смерти жены вступить в брак с ее сестрой, и тем нарушившего традиционные приличия.

И даже «поздняя любовь» умирающей девушки (в рассказе «Уездный лекарь») показана Тургеневым на фоне крепостного быта. Семья, к которой принадлежала героиня рассказа, и на этот раз была семья разорившихся помещиков: «отец был…ученый, сочинитель, умер в бедности», «жили в маленьком домике, крытом соломой», «с соседями мало водились оттого, что мелкие им не подстать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться». Этим вынужденным одиночеством дворянской семьи в значительной степени можно объяснить то, что когда у героини, в последние предсмертные часы проснулась страстная жажда жизни и любви, выбор ее пал на социально чуждого ей человека, на разночинца, уездного лекаря.

Все это придавало «Запискам охотника» яркую и выдержанную идейную направленность, делало рассказы Тургенева подлинным орудием общественно-политической борьбы, а вместе с тем скрепляло все рассказы в художественное целое.

Крепостническое рабство Тургенев наблюдал еще в детстве, в имении своей матери, присматриваясь к жизни крестьян Спасского-Луговинова и окружающих деревень. «Я родился и вырос, — писал Тургенев, — среди побоев и истязаний. Ненависть к крепостному праву уже тогда была во мне» [23, т II, с. 286]. Глубоким чувством этой ненависти проникнута и книга Тургенева.

4. Изображение народных характеров, воплощающих силу, внутреннюю красоту

Оценивая творчество Тургенева и заслуги писателя перед русским обществом, Салтыков-Щедрин отмечал: «Тургенев был человек высоко развитый, убежденный и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоценимую заслугу перед русским обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем Пушкина и других соперников в русской литературе не знает. Так что ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе, что он пробуждал «добрые чувства», то же самое и с такой же справедливостью мог сказать о себе с Тургенев. Это были не какие-нибудь условные согласные с тем или другим переходным веянием, но те, простые, всем доступные общечеловеческие «добрые чувства», в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты». [24. т. XV, с. 612].

Эти слова – глубокая и проницательная характеристика творчества Тургенева, величайшего писателя-гуманиста. Любовь к человеку, стремление раскрыть его несомненную духовность, борьба за раскрепощение щедро одаренного народа, униженного рабством и насилием, вера в конечное торжество добра и справедливости – вот что является основной особенностью творческого наследия Тургенева, внутренней страстью, пафосом его творческой деятельности.

Тургенев, пробуждая простые, всем доступные общечеловеческие «добрые чувства», выступал против эгоистической обособленности людей, индивидуалистической замкнутости, с критикой общечеловеческой морали господствующего класса, за объединение и братский мир на земле. Признанием высокой нравственной ценности человеческой личности Тургенев был связан со своими великими предшественниками – Толстым и Достоевским.

Идея общественно-нравственного долга сказалась в произведениях Тургенева как борьбы за раскрепощение духовно богатого народа. В своих «Литературных и житейских воспоминаниях Тургенев писал о том чувстве смущения и негодования, отвращения, которое вызвало в нем помещичья крепостная среда. Действительно, просветительский протест против крепостничества объединил таких писателей, как Тургенев, Гончаров, Григорович и Герцен, в разной степени, правда, осознавших связь своих мыслей и чувств с потребностями народных масс, а также истории.

Несомненно, творчество Тургенева в своих лучших достижениях имеет неразрывную внутреннюю связь с борьбой крестьянских масс против крепостников-помещиков. Писатель рано осознал, что «субстанция» русского народа, т. е. его глубинное духовное содержание, неизменно богата и плодотворна, но уродливые формы общественной жизни, т.е. самодержавие и крепостничество, препятствуют прогрессивному национальному развитию страны. Вдохновленный проповедью Белинского, уверенного в «глубинах мужицкой натуры», Тургенев в «Записках охотника» обратился к изображению того народа, в котором «таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого развития». Он создал образ великого народа, отличающегося пытливостью критического ума и способностью к творческим фантазиям, художественной одаренностью, моральной отзывчивостью, глубоким пониманием действительности, трезвостью сознания, словом, романтиков-мечтателей и рационалистов-практиков из народа. Писатель убеждает читателя, что устремленность к прекрасному в лучших людях трудящейся массы порождается чистотой нравственного чувства, непосредственностью и цельностью душевного строя.

С тонким психологическим мастерством Тургенев показал «романтические возвышения» своих мечтателей из народа – Калиныча, которого в рассказах о Европе более всего трогали описания природы, гор, водопадов; Касьяна, который, отдаваясь настроениям нежности и умиления, живет единой душою с природой, гармонически сливаясь с ней; Якова Турка, в пении которого звучала и дышала «русская правдивая душа» и веяло «чем-то родным и необозримо широким». Эти «поэтические натуры из народа» были беспомощны в практической жизни и лишены интереса к ней: «Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как», «Касьян, по словам кучера, от рук отбился тоже…от работы то есть», от Ермолая отказались, как от человек, ни на какую работу не годного. Для окружающих эти романтики, опьяненные природой и любовью, всегда чудаки: Ермолай «вообще смотрел чудаком», Касьян – «чудной человек: как есть юродивец», «несообразный человек». В русском крестьянина Тургенева поразила способность к эстетическом переживанию жизни.

В русском народе Тургенев увидел также и рационалистов-практиков. Деловитость русского крестьянина сказалась не элементарным ребячеством, а духовной широтой. Так, Хорь «понимал действительность», «он много видел, много знал», «возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь». Писатель подчеркивает здравый критицизм Хоря: «Что же хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунивает над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народ, и поучиться он у них готов». Хорь отличался необходимой практической цепкостью, силой характера, способностью строить свое благосостояние вопреки воле помещика. В рассказах о Европе его занимали вопросы административные, государственные. Положительное, рациональное сознание Хоря, как коренная черта русского национального характера, помогает Тургеневу сближать предприимчивого мужика с личностью Петра I, который был «по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях».

Спокойная житейская мудрость, трезвая рассудительность свойственна я однодворцу Овсянникову, ощутившему распад феодально-крепостнических связей («времена подошли другие»), но вместе с тем свою эпоху расценившему как эпоху безвременья («старое вымерло, а молодое не нарождается!»). Трезво мыслящий и обладающий чувством справедливости, Овсянников выступает судьей патриархального дикого барства – «старого времени» и нового, европеизированного дворянства, представители которого «обходительны, вежливы», «а дела-то настоящего не смыслят», т. е. отдаются «либеральному словоблудию».

Рационалисты из народа, Овсянников и Хорь, отмечены явным нравственным превосходством над помещиками типа Полутыкина. Недаром склад лица Хоря напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Овсяников лицом напоминал Крылова с ясным и прямым взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медленной походкой.

Лучшие люди из народа проявляют себя в трудовом упорстве, в спокойном и стойком мужестве, в кровной привязанности к родине, в затаенном и прочном чувстве личного достоинства. Мудрое, благородное и даже лирическое начало таится в массе трудового народа, страдающего от нищеты и бесправия. Хорь и Овсяников подняли уровень своего хозяйства только благодаря тому, что находились вне личной зависимости от помещика. Автор «Записок охотника» уверен, что народ достигнет благополучия только в том случае, если будет жить вне крепостнических условий.

Тургенев показал, что в русском крестьянине пробудилось чувство личности. Калиныч прислуживал охотнику-барину «без раболепства». Умный, деятельный, уверенный в себе, Хорь, «»казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеиваясь из-под длинных своих усов. Овсянников, лишенный «поспешности, тревожной торопливости», тоже боится уронить в себе человеческое достоинство: «чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь». Здесь происходит перекличка Тургенева с Белинским, по мысли которого России «нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре» [24, т. I, с. 13].

Богатство духовного мира порабощенного крестьянства выражалось, по Тургеневу, и в практическом трезвом понимании действительности, и в романтических переживаниях прекрасного, и в страстной тоске по высшей социальной справедливости, и в сознании своего нравственного достоинства.

Тургенев, прошедший длительный идейный и художественный путь и отразивший в своих произведениях различные этапы общественной истории своей родины, духовно был сформирован эпохой 40-х годов, когда создавались «Записки охотника». Он постоянно сознавал себя писателем, духовно родившемся в то «замечательное десятилетие», когда кризис крепостнического строя обратил его к Аннибаловой клятве. Выступая в 1879 году на прощальном обеде в «Эрмитаже», устроенном в его честь перед отъездом из Москвы, он заявил: «Нет никакого сомнения, что сочувствие ваше относится ко мне не столько как к писателю, успевшему заслужить ваше одобрение, сколько к человеку, принадлежавшему эпохе 40-х годов, — оно относится к человеку, не изменившему до конца ни своим художественно-литературным убеждениям, ни так называемому либеральному направлению». Признавая, что слово «либерал» в последнее время несколько опошлилось, Тургенев подчеркивал, что слово это «означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец пуще всего – означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов».

И, действительно, ту позицию писателя-гуманиста, которую Тургенев обозначил в «Записках охотника», он сохранил до конца своей жизни. Внимание к внутренней нравственной жизни крестьян имело огромное значение для дальнейшего идейно-творческого развития Тургенева: оно оплодотворило его чувством моральной чистоты и сознанием широких перспектив национального развития. Связь романов Тургенева с «Записками охотника» — несомненная связь. При изображении исторической судьбы дворянского класса Тургенев продолжал развивать свою мысль о том, что русский народ – великий народ, что в нем таятся и зреют огромные возможности национального развития. В романах также утверждалась внутренняя значительность представителей народной среды, а нравственная ценность персонажей из господского слоя проверялась степенью их близости к народу.

Тургенев выступал не только писателем-гуманистом, но и писателем-патриотом, всем свои существом близко стоявшим к самой сердцевине своего народа, к самому средоточию русской жизни. Он полагал, что «выразить сокровенную сущность своего народа – высшее для художника счастье».

Тургенев ценил в человеке прежде всего замечательное чувство родины, близость к национальным основам русской народной жизни. Завет писателя: «Нет счастья вне родины, каждый пускай корни в родную землю».

Тургенев близок чтителям как писатель, который отдал свою симпатию тем общественным деятелям, которые обладали сознанием своей нравственной и гражданской ответственности перед народом и родиной, которые были убеждены в необходимости забвения себя ради «общего блага». Тургенев близок нам как писатель, который выступил с демократическим протестом против аристократов-космополитов с их рабским преклонением перед буржуазной Европой, с их презрением ко всему русскому и народному.

Тургенев как «центральный художник», подобно Пушкину, близко стоящий к самому средоточию русской жизни, имел всемирное значение. Русская литература в лице Тургенева поразила западноевропейского читателя не только силой художественного выражения, но и общественно-нравственной направленностью. Ведь главное в тургеневском романе – мечта о социальной активности, о самоотверженном служении родине и народу, тоска по новой, глубоко очеловеченной жизни.

Выступая «поэтом-прозаиком», Тургенев остается верным обычной норме житейских событий. Он сохраняет «чистое золото поэзии», лирическую взволнованность, потому что, передавая трезвую и суровую правду о жизни, он возвышается над нею, постоянно руководствуясь идеалом.

Всегда считалось, что содержание «Записок охотника» связано с осуждением крепостного права. Это действительно так. Писатель никогда не примирялся с крепостными порядками, боролся с ними всеми средствами, в том числе с помощью художественной литературы. «Записки охотника» как никакое другое произведение И. С. Тургенева подтверждают серьезность его намерений. Книга Тургенева интересна сейчас не только и не столько своей антикрепостнической направленностью, сколько глубокой постановкой вопроса о сущности народа, его возможностях, свойствах, задачах, так и не раскрывшихся в чем-то до конца. Нечего и говорить, о том, что в наши дни, когда обострилось внимание к историческим судьбам народа, когда стала очевидной зависимость социального фактора от психологии и усилий каждого человека, книга Тургенева обретает новое звучание. Она не даст ответа на все вопросы, но на многое натолкнет, многое приоткроет в загадках жизни, в исторических перспективах народного характера. А без знания характера своего народа, его скрытых или навсегда загубленных потенциалов невозможно никакое духовное возрождение, значит – и движение «вперед.

Как же раскрывается тема народа в «Записках охотника»? За неприглядной внешностью крестьян, их простыми, а часто и скудными формами бытия писатель сумел рассмотреть многие истинно человеческие, прекрасные по своей сути качества. И не случайно уже по первому очерку «Хорь и Калиныч» Белинский сделал вывод о том, что Тургенев подошел к народу «с такой стороны, к какой до него к нему еще никто не заходил» [25, т. III, с. 400]. Это было новаторство, имевшее важные последствия для всей русской литературы.

Тургенев не просто описывает крестьян, рассказывает о них, воспроизводит их речь, характеризирует поступки, но как бы заглядывает им в души, чтобы там увидеть нечто сокровенное, и таким способом поведать о многих благородных свойствах народа. И оказалось, что «мужик» это действительно человек, а не забитое существо, часто – больше человек, нежели «раб бессловесный», и притом прекрасный человек, обладающий верным пониманием сущего, каким не обладают порою и образованные люди из привилегированных сословий.

При этом Тургенев не идеализирует крестьян – в них есть, как показывает автор, и беспечность, смешанная нередко с «бестолковостью», и раболепие; часто бывают они склонны к выпивкам, суеверны, «темны». Но все это, если внимательно присмотреться, — общий результат их тяжестей жизни. Тем удивительнее, что при таких условиях многие крестьяне не утратили ни здравомыслия, ни достоинства, ни веры в лучшее, хотя и не знали, в чем оно должно заключаться.

Перед читателем проходит целая вереница людей из народа. Знакомясь с ними, читатель постигает самую суть народности, вне которой ничего не ожжет быть хорошего (эта мысль также присутствует в зарисовках охотника) и в жизни привилегированных сословий.

Таков умный и практичный Хорь, «административная голова», по характеристике автора (данное выражение в тексте употреблено в положительном смысле). Хорь насквозь видит своего барина (помещика Полутыкина). Хорь платит ему сто рублей в год, во всем остальном он сам себе голова. У него добротный дом, справное хозяйство, сыновья смотрят открыто, с чуть упрятанной усмешкой – признак собственного достоинства. И невольно напрашивается мысль: если отдельные мужики в рамках крепостной системы сумели стать на ноги, то как бы развернулся народ, если бы оказался свободным, получив волю и почувствовав себя хозяином? Недаром автор сравнивает Хоря с Петром Великим, человеком «русским, — замечает рассказчик, — по своим преобразованиям», смелости в обновлении жизни.

А вот друг Хоря Калиныч – идеалист, романтик, нежная и возвышенная душа. Хозяйства у Калиныча нет, и не потому, что ленив. А потому, во-первых, что барин «отрывает» всякий раз его на охоту в качестве «знатока» необходимых для отстрела мест. Главное же, потому, что сам тяготеет больше к природе, ему необходимо постоянное движение, постоянное общение с природой.

Влюбленность в природу, отношение к ней как к живой стихии наделило Калиныча бесценным даром – душевной теплотой, отзывчивостью. Он идет к своему другу Хорю с пучком полевой клубники – своеобразный символ дружеской ласки, привязанности и деликатности.

Речь Калиныча певуча, глаза имеют кроткое выражение, с ним приятно находиться. Рядом с ним человек как бы отдыхает душой. Калиныч, к тому же, и художник, артист: поет, играет на балалайке, немудряще, конечно, но с чувством.

Рядом с образом Калиныча можно поставить и образ Лукерьи («Живые мощи»), который обычно рассматривается как пример долготерпения русского человека, его способности вынести любые тяготы, притом в экстремальных условиях (Лукерья, некогда лучшая певунья на селе, красавица, повредила позвоночник – и вот в течение семи лет без движения…). Конечно, во всем этом следует видеть мужество необычайное, стойкость русской души. Но не менее важно осознать источник такой стойкости.

Следует обратить внимание еще на одну особенность «Записок охотника». Воспроизводя картины народной жизни, указывая на «золотые» россыпи в душах крестьянских, Тургенев далек от идеализации действительности. Человеческая жизнь не так благодатна, как окружающая нас природа. Писатель не скрывает того, что помещики погрязли в лихоимстве, бесчестии в отношении к своим подданным, а в народных массах еще не проснулись и наполовину, не действуют его потенциальные животворящие силы. Он не стал в своих очерках рисовать идеальные образы положительных людей, способных преобразовать действительность. Но все-таки веры в добро и прекрасное он не терял. И если говорить о «Записках охотника», то здесь авторские надежды связаны с упованиями на живительные истоки самой жизни, понимаемой как единый и для природы и для человека процесс. Вот почему книга завершается не описанием какого-либо случая или отдельной человеческой судьбы, а картинами природы (очерк «Лес и степь»).

Писатель реально смотрел на действительность и знал, что России нужно не «умягчение нравов», а разрешение общественных вопросов (ликвидация крепостного права). Не так уж мирно и идеально протекает жизнь в русской деревне, показывает Тургенев, чтобы ее можно было противопоставить жизни города. У Тургенева отсутствует преклонение перед простотой и безыскусственностью жителей деревни, в частности крестьян. В «Записках охотника» нет придуманных счастливых концов – бедная героиня не становится под конец повествования законной супругой богача; в них нет наивной натянутой морализации, прихотливой игры в противоположности: сначала трагедия и слезы, затем – мир и благоволение.

В первых рассказах Тургенева («Хорь и Калиныч», «Однодворец Овсянников», «Смерть») наметилось нечто непривычное и в сущности весьма новаторское, что могло подать повод к утверждениям об идилличности тургеневского изображения деревни. В дальнейшем эта особенность усилилась в рассказах «Певцы», «Свидание», «Касьян с Красивой Мечи», «Бежин луг». Что характерно для тургеневского подхода к изображению народа?

Тургенев, по выражению П.В. Анненкова, «реабилитировал» простого человека – русского крестьянина, показал красоту его души и присущий ему здравый смысл, подчеркнул, что он решительно ничем не отличается по духовному складу и психической природе от образованного человека даже в некоторых отношениях превосходит его.

Тургенев подчеркнул лучшие, светлые стороны людей из народа, показал концентрированно то новое в жизни крестьянства (рост чувства собственного достоинства, инициативы, стремление к самостоятельности и так далее), что в будущем должно было, по его мнению, еще более окрепнуть и развиться. В этом смысле тургеневское изображение крестьян отличается «идеальностью». Общение с народом, наблюдения над людьми из народа позволили автору оптимистически представить будущее русского народа и русского государства.

Автор «Записок охотника» гармонически соединил социальный пафос с патриотическим, правдивое раскрытие реального с подчеркиванием в нем элемента идеального.

Н.Г. Чернышевский указал на два типа возбуждения симпатии к народу, которые представлены в произведениях Тургенева. Первые, писал Чернышевский, «идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергичными, что оставалось только умиляться над описанием их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе». Почему Тургенев так изображал народ? Потому что это было нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, и надо склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Поэтому следует молчать о его недостатках. Но дело не только в том, что Тургенев подчеркнул идеальное в своих крестьянских персонажах. Он отчетливо также выразил свои демократические позиции. Он не скрывал от читателей жестокой правды, а вместе с показом этой правды стремился вызвать симпатии читателя к народу. Охотнику нравятся встреченные им крестьяне, он с интересом слушает их речи и наблюдает их жизнь. Многое его удивляет, он приятно поражен.

Хотя многие литературные критики считают, что народ в «Записках охотника» приукрашен, «эта мнимая приукрашенность» изображения крестьян расшифровывается как черта творческого реалистического метода Тургенева, связанная с его стремлением художественно преувеличить главное и основное в духовном облике народа, укрупнено раскрыть его гражданственные потенциалы, дремлющие в нем задатки.

Еще одна особенность изображения народа в «Записках охотника» — судьба главных героев олицетворяет особое время – личное и историческое, которое существует «рядом» со временем текущим. Михайло Савельев («Туман») — представитель прошедшего, восемнадцатого века. Бывший дворецкий богатого екатерининского вельможи, хлебосола и кутилы, он весь – в прошлом, в воспоминаниях о грандиозных пиршествах, которые задавал для всей округи его барин, и обо всей той веселой, праздничной жизни: фейерверках, катаниях, крепостных оркестрах и т.д. Лирическая возвышенность воспоминаний подчеркивается неприглядностью материального остова прошедшей жизни, о которой напоминает лишь «огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышею и наглухо забитыми окнами…» Жизнь и самосознание Тумана ограничены и в известной мере поглощены прежним веком, временем, которое ушло вместе со смертью его барина.

Второй герой – Степушка – «выдвинут» из реального времени на еще большую дистанцию, нежели Туман. Вернее было бы сказать, что Степушка не вписывается ни в какое время вообще. Рассказывая о появлении Степушки в ближайшем селе, а его странной, неприкаянной жизни, Тургенев с особой настойчивостью подчеркивает не столько странность Степушкиной судьбы, сколько ее несравнимость с чем бы то ни было, инородность его существования. По словам автора, Степушку «…нельзя было считать ни за человека вообще, ни за здорового в особенности».

Вслед за этим следует утверждение: «У этого человека даже прошедшего не было». Рассказчик называет Степушку «заброшенным» человеком, и есть немалый соблазн толковать это слово в его прямом значении. Тем более, что сам автор, похоже, имеет в виду под Степушкиной «заброшенностью

Не столько его одиночество и бесприютность, сколько загадочность появления. Не случайны в этом смысле тонко найденные Тургеневым определения применительно к житью-бытью Степушки у других людей: «Степушка не жил у садовника: он обитал, витал на огороде».

Время текущее, конкретно-социальное воплощается в образе третьего героя, крестьянина Власа, внезапно появившегося у родника. Он возвращается домой из Москвы, где у него умер сын. В Москву, однако, Влас идет не к сыну, а к барину в надежде упросить его хоть немного облегчить свою участь: сбавить оброк или перевести на барщину. Но барин неумолим, и Влас возвращается в родную деревню, где «жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит». Мужик совершает поистине крестный путь: сыновья смерть словно смыкается с безысходностью и крайней нуждой, тоже чреватой гибелью.

Разнообразные силы, дарования, артистические черты русского народа Тургенев показывает иной раз точно мимоходом, не подчеркивая, как бы невзначай, и вместе с тем с удивительной ясностью и глубиной. Возьмем, например, очерк «Лебедянь». Это именно очерк, описательный, полуэтнографический. Описание конкой ярмарки – что можно извлечь из такой темы? У Тургенева же все подчинено общем заданию книги, и в этом как будто бы совсем простеньком очерке начинают звучать те самые мелодии, что составляют живую душу «Записок охотника». Уже с самого начала начинается мотив крестьянского разорения. В первом же абзаце охотник-рассказчик повествует о том, как ему доводится иной раз «проехать верст десять, вместо постоянных двориков, очутиться в помещичьем, сильно разоренном сельце Худобубнове». Эта многозначительная фраза припомнится читателю потом, при описании самой ярмарки, когда перед ним возникнут «мужики в изорванных под мышками тулупах», отчаянно торгующиеся, «между тем как предмет их спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней…И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить!» Это – один полюс, убогая Русь, забитая, униженная и голодная. Другой полюс – помещики, беглые портреты которых образуют целую галерею низших существ, отмеченной какой-то ядовитой печатью пошлости: тут и широколобые помещики с крашеными усами и выражением достоинства на лицах, и развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, и дворяне в казакинах с заплывшими глазками. Тургенев не забудет брезгливо отметить, что эти дворяне «мучительно сопели», точно речь идет не о людях, а о животных.

У Тургенева было достаточно широко понимание народа. Это не только крестьянство, но и вообще все угнетенные слои общества. Уже в «Записках охотника» сказался подобный подход: народ здесь – и тягловое крестьянство, и оброчный умелец, и мелкий помещик Недопюскин, и цыганка Маша, и вольноотпущенный Владимир, и кабатчик Николай Иваныч, и фабричный Яков-Турок, и разоренный помещик Каратаев, и русский Гамлет Василий Васильевич. В «Записках охотника» — настоящее богатство человеческих образов, характеров, судеб. Мы видим в этих рассказах следы сложных социальных взаимоотношений, черты уходящей эпохи и намечающиеся особенности новой жизни. Общая манера тургеневской светотени дает нам не какие-либо «плоскостные» изображения, а всегда настоящую глубину жизни, протекающей во времени. Здесь нельзя было только «любоваться», — рассказы Тургенева будили в душе определенные чувства, звали к поступкам. И все это автор осуществляет без всякого нажима пера: правда яркого, художественного повествования говорила сама за себя.

Тургенев полностью был верен действительности, и необходимо вспомнить такие его слова: «Я никогда прямо не срисовываю с живых образчиков человеческой природы». Одно утверждение нисколько не противоречит другому. Уже одно то, что именно берет из действительности художник для своего творческого воплощения, уже одно это увидит от простого описания, в котором подряд передается все важное и неважное. Этот выбор того или иного характера, того или иного положения или столкновения уже является ответственейшим моментом для создания будущего художественного произведения: что бы вы не выбрали, оно должно быть значительно, характерно, типично.

Но вот дальнейшее развитие взятого из жизни совсем не обязательно должно совпадать именно с тем, как все происходило в действительности. Совсем нет. Оно будет протекать также по законам живой жизни, но будет одновременно покорно и воле, самому замыслу художника. Оно и может, и должно играть ту роль, какая ему предназначена в целом произведении, и это в руках крупного и правдивого художника никогда не будет неправдой. Напротив, в таком художественном произведении как раз и открывается та глубокая правда, которая была заключена и в действительности жизни, но не была доступна восприятию многих.

Вспомним и тургеневский лаконизм. В самых коротких словах умел он передать не только пейзаж или портрет кого-либо из героев повествования, но порою и целую судьбу человека. Тургенев тут «полагался» на своего читателя, к которому, впрочем, он и был требователен.

Из отдельных рассказов Тургенева получилась единая, цельная книга, и произошло это совершенно органично, ибо в рождавшейся книге прежде всего была единая тема – крепостная Русь, и у художника ее было единство восприятия жизни.

Устанавливая единое восприятие автором русской действительности, мы должны добавить еще, что было оно восприятием подлинного художника-патриота. В «Рудине» Тургенев говорит устами одного из героев романа – Лежнева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм – чепуха, космополит – нуль, хуже нуля: вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».

Этой любовью Тургенева к России, к ее природе и людям насыщена вся книга «Записки охотника». И эта великая любовь его не была любовью пассивной. Этим ощущением и предвиденьем светлого будущего согрета поистине неподражаемая книга Ивана Сергеевича Тургенева – «Записки охотника», книга, любимая русским народом, книга неумирающая!

Заключение

В конце работы необходимо отметить, что именно личностью, а не только «меньшим братом» предстал русский закрепощенный крестьянин в «Записках охотника», и это стало подлинным художественным открытием. Из зачина «Хоря и Калиныча» вспоминается, что не портретами начинаются «Записки охотника», а суммарными характеристиками мужицких «пород»: Орловской, Калужской. Вместо лиц в героях создавались, по существу, олицетворения того или иного рода занятий, каких-то специфических условий жизни. Это стало традицией в русской литературе.

Тургенев подключается к этой традиции с тем, однако, чтобы не продолжить, но опрокинуть ее на ее же территории. Своего Калиныча (затем Хоря) он сразу же именует не мужиком, а человеком: «Калиныч был человек».

К крестьянским героям первого очерка «Записок…» присоединяется мельничиха Арина («Ермолай и мельничиха»), странник Касьян с Красивой Мечи, лесник Фома («Бирюк»), смотревший «удалым фабричным малым» Яшка-Турок («Певцы»), бывшая горничная Лукерья («Живые мощи»), мальчики из «Бежина луга». Люди отнюдь не идеализированные, неотделимые от своего житейского уклада с его особыми заботами и нуждами и вместе с тем всегда неповторимые, а нередко и яркие индивидуальности. В этих героях – представителях культурной России, обнаруживается нечто общенациональное и общечеловеческое…

Дело в том, что эти герои «Записок охотника» и раскрываются столько же в «мужицком», сколько и во всероссийском и общечеловеческом контексте.

Русским крестьянам в изображении Тургенева оказывалось поистине ничто человеческое не чуждо. Как каждая развитая личность, они заключали в себе – по меньшей мере национально-извечное духовно-нравственные устремления и коллизии, восходили к основным человеческим архетипам.

Разнообразные историко-культурные ассоциации и литературные «двойники» «заложены» Тургеневым уже во внешних обликах крестьянских мальчиков из «Бежина луга» — подлинного шедевра «Записок…» Пять крестьянских мальчиков «Бежина луга» — это, таким образом, пять своеобразнейших типов, в такой же мере народно-русских, как и общечеловеческих. Ведь в Тургеневском типичном характере общее его начало не исключает, как это было в стереотипах очеркистов-«физиологов», начало неповторимо-особенное, но проявляется именно в индивидуализированном оформлении.

«Записки охотника» — в первую очередь книга о народе и его противоестественном закрепощено-рабском состоянии. Но далеко не одним показом барского произвола реализован в ней ее несомненным пафосом против крепостничества. В первую очередь он порождается самим открытием и раскрытием крестьян как личностей, нередко сложных или даровитых, но всегда неповторимых. Дико и страшно выглядел этот официальный порядок, при котором такими людьми, как вещью, владели разного рода Полутыкины и Зверковы.

Не одним гражданским негодованием определяется глубокий интерес Тургенева к русским крестьянским лицам. Он шел от уважения к личности и от этой концепции, согласно которой «сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство» личность есть, по словам современника Тургенева историка К.Д. Кавелина «необходимое условие всякого духовного развития народа».

«Настоящий подвиг автора «Записок охотника» состоялся в том, что он увидел и показал такую личность в условиях, где она была, казалось бы, до конца нивелирована и попрана однообразием нищенского быта и бесправного положения» [27, с.29].

Свободное и органичное единство в личности самого Тургенева «сочувствия к человечеству и артистического чувства» (Тютчев), иначе говоря, человека и художника, и позволило ему создать многочисленные образы из народа, которые отображены в правдивой и поэтической книге, имя которой – «Записки охотника».

Список литературы

1. Бабореко А.К. Записки охотника// Творчество И.С. Тургенева. Сборник статей п/р. С.М. Петрова. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1959.

2. Голубков В.В. Идейно-художественное единство «Записок охотника» // Творчество И.С. Тургенева. Сборник статей п/р. С.М. Петрова. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1959.

3. Старенков М.П. Язык и стиль «Записок охотника» // Творчество И.С. Тургенева. Сборник статей п/р. С.М. Петрова. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1959.

4. Алексеев М.П. Мировое значение «Записок охотника» // Творчество И.С. Тургенева. Сборник статей п/р. С. М. Петрова. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1959.

5. Ленин В.И. Собрание сочинений в 12 томах. — М., 1955.

6. Тургенев И.С. Собрание сочинений в 11 томах. — М.: ГИХЛ, 1934.

7. Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: Правда, 1949.

8. Первое собрание писем И.С. Тургенева. — СПб., 1884.

9. Тургенев И.С. Собрание сочинений в 11 томах. — М.: ГИХЛ., 1934.

10. Сборник Российской публичной библиотеки.//вып. 1. — М., 1924.

11. Тургенев И.С. Полное собрание писем в 11 томах. — М., 1951.

12. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 томах. — М., 1962.

13. Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 8 томах. — М.: Гослитиздат, 1956.

14. Тургенев И.С. Полное собрание писем в 11 томах. — М., 1951.

15. Чернышевский В.И. Русский язык в произведениях И.С. Тургенева.// «Известия АН СССР. Отделение общественных наук». 1936. — № 3.

16. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 томах. — М., 1962.

17. И.С. Тургенев. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: Правда, 1949.

18. Гоголь о литературе. — М.: Госиздат, 1952.

19. Тургенев И.С. Записки охотника: повести и рассказы. — Мн.: Народная Асвета, 1984.

20. Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: Правда, 1949.

21. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 томах. — М., 1962.

22. Островская Н.А. Воспоминания о Тургеневе. В. Кн: «Тургеневский сборник» п/р Пиксанова Н. К. — П-г, 1916.

23. Островская Н.А. Воспоминания о Тургеневе. В. Кн: «Тургеневский сборник» п/р Пиксанова Н. К. — П-г, 1916.

24. Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: Правда, 1949.

25. Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений в 10 томах. — М., 1936-1957.

26. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 томах. — М.,1962.

27. Тургенев И.С. Записки охотника: повести и рассказы. — Мн.: Народная Асвета, 1984.

28. Недзвецкий В.А. В контексте человечества и природы//Русская словесность, 1996. — № 4.