- Сочинения

- По литературе

- Другие

- План рассказа Песчаная учительница Платонова

План рассказа Песчаная учительница Платонова

1. Детские и юношеские годы Марии Нарышкиной.

2. Первая песчаная буря.

3. Приезд в Хошутово.

4. Успешная работа по преобразованию села.

5. Уничтожение результатов труда кочевниками.

6. Новое назначение «песчаной» учительницы.

Пересказ

Мария Нарышкина родилась в глухом спокойном городке. Она видела караваны верблюдов, с упоением читала книги. В шестнадцать лет поступила на педагогические курсы. За годы учёбы была любовь, слёзы. Но всё закончилось, и Марию Никифоровну направили в село Хошутово.

Дорога была тоскливой. Безжизненные пески выглядели жутко. Поднялся ветер, и началась песчаная буря. Густая пыль закрыла солнце. Воздух стал мутным, ясный день превратился в ночь.

В Хошутово было несколько десятков дворов и рос единственный кустарник шелюги у колодца. Селение было занесено песком. Жители каждый день расчищали заносы лопатами. Бесполезный труд сделал крестьян усталыми и злыми.

Началась учёба. Ребята посещали школу редко. Зимой снежные бураны смешивались с песком. У детей не было нормальной одежды. Хлеб в селе заканчивался. Голодных детей учить было бесполезно.

Мария Никифоровна видела, что село вымирает. В школе было пусто, и она решила обучать борьбе с песками. Крестьяне одобрили идею, хотя и сомневались в результате. Учительница поехала в округ за помощью, там ей посочувствовали и предложили самой вести «песочные занятия».

Через два года Хошутово преобразилось. После долгих уговоров крестьяне согласились помочь. Посадки шелюги загородили село от пустынного ветра. Кустарник стали использовать как топливо. Из прутьев делали корзины, мебель. Пустыня зазеленела. Жить стало сытнее и спокойнее. В школу приходили дети и взрослые, чтобы учиться жить среди песков.

На третий год через Хошутово прошли кочевники со стадами. Крестьяне знали, что они появятся обязательно. Вся растительность была уничтожена, колодцы опустели.

Мария Никифоровна поехала с докладом в округ. Заведующий выслушал её и сказал, что жители смогут восстановить село, а её знания нужны в Сафуте, где селятся бывшие кочевники. Молодой женщине не хотелось провести свою жизнь в глуши. Но, подумав о людях, потерянных в песках, она согласилась.

Также читают:

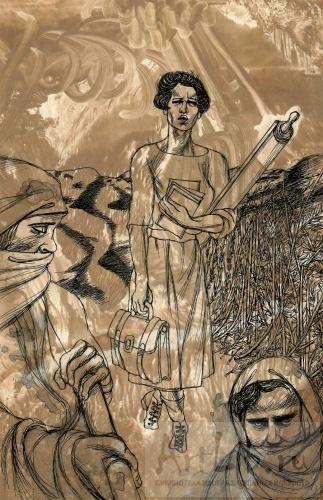

Картинка к сочинению План рассказа Песчаная учительница Платонова

Популярные сегодня темы

- Анализ Слова о полку Игореве сочинение

Древнерусское произведение представляет собой эпическую поэму, созданную неизвестным автором, предположительно старым монахом, повествование которой посвящено реальным событиям, произошедшим в русской истории

- Анализ произведения Неточка Незванова Достоевского

Первая публикация произведения была опубликована в «Отечественных записках» в 1849 году с названием «Неточка Незванова». Две части вышли зимой, а третья весной.

- Сочинение Алехин и Луганович в рассказе О любви Чехова

Важными персонажами небольшого рассказа А. П. Чехова «О любви» являются Алёхин и Луганович. П.К. Алёхин – умный, образованный, воспитанный человек, знающий несколько языков.

- Анализ сказки Репка

«Репка» – русская народная сказка, на которой выросло не одно поколение, впервые была обработана и издана Л.Н. Толстым, как сказка для детей. Она имеет небольшой текст, простую структуру и совсем не сложный сюжет

- Анализ произведения Платонова Фро

В своем рассказе «Фро» автор затронул человеческие переживания. В произведении рассказывается о любви Фроси к супругу, который уехал очень далеко. Творение отличается линейным сюжетом

1. Детские и юношеские годы Марии Нарышкиной.

2. Первая песчаная буря.

3. Приезд в Хошутово.

4. Успешная работа по преобразованию села.

5. Уничтожение результатов труда кочевниками.

6. Новое назначение «песчаной» учительницы.

Пересказ

Мария Нарышкина родилась в глухом спокойном городке. Она видела караваны верблюдов, с упоением читала книги. В шестнадцать лет поступила на педагогические курсы. За годы учёбы была любовь, слёзы. Но всё закончилось, и Марию Никифоровну направили в село Хошутово.

Дорога была тоскливой. Безжизненные пески выглядели жутко. Поднялся ветер, и началась песчаная буря. Густая пыль закрыла солнце. Воздух стал мутным, ясный день превратился в ночь.

В Хошутово было несколько десятков дворов и рос единственный кустарник шелюги у колодца. Селение было занесено песком. Жители каждый день расчищали заносы лопатами. Бесполезный труд сделал крестьян усталыми и злыми.

Началась учёба. Ребята посещали школу редко. Зимой снежные бураны смешивались с песком. У детей не было нормальной одежды. Хлеб в селе заканчивался. Голодных детей учить было бесполезно.

Мария Никифоровна видела, что село вымирает. В школе было пусто, и она решила обучать борьбе с песками. Крестьяне одобрили идею, хотя и сомневались в результате. Учительница поехала в округ за помощью, там ей посочувствовали и предложили самой вести «песочные занятия».

Через два года Хошутово преобразилось. После долгих уговоров крестьяне согласились помочь. Посадки шелюги загородили село от пустынного ветра. Кустарник стали использовать как топливо. Из прутьев делали корзины, мебель. Пустыня зазеленела. Жить стало сытнее и спокойнее. В школу приходили дети и взрослые, чтобы учиться жить среди песков.

На третий год через Хошутово прошли кочевники со стадами. Крестьяне знали, что они появятся обязательно. Вся растительность была уничтожена, колодцы опустели.

Мария Никифоровна поехала с докладом в округ. Заведующий выслушал её и сказал, что жители смогут восстановить село, а её знания нужны в Сафуте, где селятся бывшие кочевники. Молодой женщине не хотелось провести свою жизнь в глуши. Но, подумав о людях, потерянных в песках, она согласилась.

Дата публикации: 27 октября 2022 в 13:34

1. Детские и юношеские годы Марии Нарышкиной.

2. Первая песчаная буря.

3. Приезд в Хошутово.

4. Успешная работа по преобразованию села.

5. Уничтожение результатов труда кочевниками.

6. Новое назначение «песчаной» учительницы.

Пересказ

Мария Нарышкина родилась в глухом спокойном городке. Она видела караваны верблюдов, с упоением читала книги. В шестнадцать лет поступила на педагогические курсы. За годы учёбы была любовь, слёзы. Но всё закончилось, и Марию Никифоровну направили в село Хошутово.

Дорога была тоскливой. Безжизненные пески выглядели жутко. Поднялся ветер, и началась песчаная буря. Густая пыль закрыла солнце. Воздух стал мутным, ясный день превратился в ночь.

В Хошутово было несколько десятков дворов и рос единственный кустарник шелюги у колодца. Селение было занесено песком. Жители каждый день расчищали заносы лопатами. Бесполезный труд сделал крестьян усталыми и злыми.

Началась учёба. Ребята посещали школу редко. Зимой снежные бураны смешивались с песком. У детей не было нормальной одежды. Хлеб в селе заканчивался. Голодных детей учить было бесполезно.

Мария Никифоровна видела, что село вымирает. В школе было пусто, и она решила обучать борьбе с песками. Крестьяне одобрили идею, хотя и сомневались в результате. Учительница поехала в округ за помощью, там ей посочувствовали и предложили самой вести «песочные занятия».

Через два года Хошутово преобразилось. После долгих уговоров крестьяне согласились помочь. Посадки шелюги загородили село от пустынного ветра. Кустарник стали использовать как топливо. Из прутьев делали корзины, мебель. Пустыня зазеленела. Жить стало сытнее и спокойнее. В школу приходили дети и взрослые, чтобы учиться жить среди песков.

На третий год через Хошутово прошли кочевники со стадами. Крестьяне знали, что они появятся обязательно. Вся растительность была уничтожена, колодцы опустели.

Мария Никифоровна поехала с докладом в округ. Заведующий выслушал её и сказал, что жители смогут восстановить село, а её знания нужны в Сафуте, где селятся бывшие кочевники. Молодой женщине не хотелось провести свою жизнь в глуши. Но, подумав о людях, потерянных в песках, она согласилась.

Картинка к сочинению План рассказа Песчаная учительница Платонова

Предыдущая

СочиненияПлан рассказа Он живой и светится Драгунского

Следующая

СочиненияПлан сказки Девочка Снегурочка Даля 3 класс

РАССКАЗ А.П.ПЛАТОНОВА «ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

Цели урока:

— формировать представление учащихся об идейном своеобразии рассказа «Песчаная учительница»; создать условия для формирования у учащихся целостного видения проблем рассказа;

— развить навыки анализа текста, развивать художественное мышление, развивать логически связанную речь, формировать читательскую позицию;

— на примере образа главной героини формировать активную жизненную позицию, гражданское мужество; воспитание культуры речевого поведения, формирование личности учащихся через трудолюбие, внимание на уроке

Ход урока

…Главное – сеять души в людях…

Трудно тебе будет, да сердце у тебя есть,

а на сердце и разум придет, а от разума и

трудное легким станет.

А.Платонов

I Организационный момент.

II Повторение ранее изученного материала.

Литература 20 века многогранна и богата именами. Назовите писателей и поэтов 20 века.

Заполнение таблицы:

|

Русская литература 19-20 вв. |

писатели |

поэты |

драматурги |

романы |

стихотворения |

пьесы |

III. Слово учителя.

В литературе 20 века есть имя писателя, чье творчество отличается постоянной заботой о счастье человека, о его душевном равновесии в сложном и меняющемся мире. Это – Андрей Платонович Платонов. В двадцать три года Платонов писал: «теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта – стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей – я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце…».

Андрей Платонов говорил: «Писать надо не талантом, а «человечностью» – прямым чувством жизни. Все возможно – и удается все, но главное – сеять души в людях».

— Как вы понимаете эти слова А.Платонова?

— Каким выгладит идеальный порядок жизни для него?

( В этих словах автора звучит увлеченность работой, сила человеческого характера, желание помочь всем, в постоянной заботе об окружающих смысл всей деятельности человека, по мысли автора, также как и в рассказе «Песчаная учительница»)

Действительно, в рассказе А.П.Платонова «Песчаная учительница» повествуется о жизни молодой учительницы, принадлежащей поколению честных, целеустремленных, верящих в светлое будущее людей, настоящих энтузиастов своего дела, стремящихся преобразовать мир и посвятить себя строительству новой жизни, новых отношений между людьми, между народами в эпоху ликвидации неграмотности.

IV. Беседа по выявлению восприятия художественного текста.

Прием: Верные-неверные утверждения.

- Мария выросла в Прикаспийской пустыне

- Отец Марии был известным рабочим

- Марию назначили учительницей в село Хошутово

- Село Хошутово было красивым и цветущим

- Мария Никифоровна учила жителей строить заводы и фабрики

- Через год после приезда Марии село опустело

- Кочевники истребили все, что с трудом выращивали жители села

- Молодая учительница не выдержала жизненных испытаний и вернулась в родной город.

V. Работа с текстом.

1. Смысл названия

— Почему рассказ называется «Песчаная учительница»?

— В названии автор дает нам подсказку о главных героях рассказа. Кто они?

(учительница и пустыня)

2. Изображение пустыни в рассказе. События рассказа происходят в пустыне.

Выступление ученика-географа:

Пустыня — природная зона, характеризующаяся равнинной поверхностью. В пустыне редко встречается или отсутствует флора, фауна здесь специфическая. Большей частью территория пустынь бессточна, иногда их пересекают транзитные реки (Сырдарья, Амударья, Нил). Грунтовые воды часто минерализованы. Почвы развиты слабо, характеризуются преобладанием в почвенном растворе водно-растворимых солей над органическими веществами. Расстояние между соседними растениями от нескольких десятков см до нескольких метров и более.

Песчаные пустыни населены из растений в основном колючими кустарниками, из животных — пресмыкающимися и мелкими степными животными. В песчаных пустынях над местами залегания подземных вод встречаются оазисы — «островки» с густой растительностью и водоёмами. Снежные пустыни в основном находятся за полярными кругами и населены животными, устойчивыми к холоду.

Выступление ученика-лирика:

Какое-то неприятное, даже пожалуй, страшное само слово пустыня. Она не оставляет никакой надежды, решительно объявляя — здесь ничего нет и быть не может. Здесь пустота, пустыня.

А.С.Пушкин писал: «В пустыне чахлой и скупой/ На почве, зноем раскаленной…». На многие сотни километров тянется пустыня, сколько, казалось бы, ни идти, ни ехать, все одна и та же безжизненная земля.

Но для людей, выросших в пустыне или рядом с ней, земля эта действительно величественна и прекрасна, как и всякая земля, по которой ходит человек, на которой он живет.

— Проследите за тем, как автор в рассказе описывает пустыню.

|

Астраханская пустыня |

Среднеазиатская пустыня |

|

Волнующаяся от легчайшего ветра Караваны верблюдов, уходящих в Персию Загорелые купцы Песчаная пудра Пустыня-родина героини География поэзия |

Солнце исходило зноем Высота жуткого неба Раскаленные барханы, как пылающие костры Песчаная буря Яркий день кажется мрачной ночью Неухоженные колодцы |

— С чьим восприятием тесно связаны картины пустыни в начале рассказа? (Марии Нарышкиной)

— Чем являлась пустыня для жителей села? Почему в двух описаниях пустыни первое высказывание не содержит негативной оценки, которая есть во втором эпизоде? (в первом случае пустыня показана как часть природы, живущая по своим законам, не всегда понятным и прекрасным, во втором случае пустыня связана с ненужным тяжким трудом людей, сломленных пустыней).

3. Изображение душевного состояния героини.

— В чем различие между описаниями пустыни? (одна пустыня знакома героине, это ее родина, а другая – чужда и непонятна ей).

Сравним душевное состояние героини в первых главах:

|

Астраханская пустыня (часть 1) |

Среднеазиатская пустыня (Часть 2,3) |

|

Ни война, ни революция ее не коснулась; Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство; С восторгом читает книги по географии; Пустыня для нее поэзия; Неясно осознает свое предназначение |

Тоскливое чувство охватило путешественницу; первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в пустыне; долгие вечера думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание; крепкая, веселая натура Нарышкиной стала теряться и потухать |

|

итог |

|

|

Оберегалась родителями от невзгод, не готова к настоящей жизни |

Столкнулась с настоящими трудностями жизни в пустыне |

4. Работа над исследованием гипотезы: в пустыне человек проявляет свои самые сильные качества.

Задание для 1 группы: Найдите и опишите Хошутово в первые месяцы работы молодой учительницы

Задание для 2 группы: Найдите и опишите пустыню, преображенную стараниями жителей села и молодой учительницы

Представление результатов поиска в виде схемы:

Итог исследования: В начале повествования мы видим героиню и ее окружение отчужденными от настоящей жизни, непонимающими ее. Затем к ней приходит первая настоящая печаль, связанная с крушением ее мечты о будущем. Она постигает противоречия жизни, связанные с трудностями жизни в пустыне, встречей с аборигенами, постижением их правды жизни. Героиня меняется, встречает трудности, добивается восстановления земли.

Душа героини, как возрожденная степь, победила в этой борьбе.

5. Вопросы:

— Почему жители села не смогли проявить свою силу в борьбе с пустыней?

— Как можно оценить деятельность героини?

— Могла ли Мария Нарышкина поступить по-другому в ситуации с нападением кочевников?

— Какие мысли вызвал финал рассказа? Прочитайте впечатлившие вас строки.

— В чем смысл служения людям? (Смысл служения людям в бескорыстном выполнении работы, улучшающей жизнь окружающих).

6. Обобщение: Письменно по схеме ответить на вопрос: нужны или обществу такие люди как Мария Никифоровна, героиня рассказа А.Платонова «Песчаная учительница»?

Я считаю, что….

…, потому что …

Я могу доказать это на примере…

Исходя из сказанного, делаю вывод, что…

По желанию прочитать вслух свои ответы.

VI. Подведение итога урока, выставление оценок.

VII. Домашнее задание. Напишите мини-сочинение на тему “Роль учителя на селе”.

VII.Рефлексия.

– На уроке я работал…

– Своей работой на уроке я…

– Урок для меня показался…

– Мое настроение…

Мы изучаем — План рассказа Песчаная учительница Платонова. Подсказки школьнику

1. Детские и юношеские годы Марии Нарышкиной.

2. Первая песчаная буря.

3. Приезд в Хошутово.

4. Успешная работа по преобразованию села.

5. Уничтожение результатов труда кочевниками.

6. Новое назначение «песчаной» учительницы.

Пересказ

Мария Нарышкина родилась в глухом спокойном городке. Она видела караваны верблюдов, с упоением читала книги. В шестнадцать лет поступила на педагогические курсы. За годы учёбы была любовь, слёзы. Но всё закончилось, и Марию Никифоровну направили в село Хошутово.

Дорога была тоскливой. Безжизненные пески выглядели жутко. Поднялся ветер, и началась песчаная буря. Густая пыль закрыла солнце. Воздух стал мутным, ясный день превратился в ночь.

В Хошутово было несколько десятков дворов и рос единственный кустарник шелюги у колодца. Селение было занесено песком. Жители каждый день расчищали заносы лопатами. Бесполезный труд сделал крестьян усталыми и злыми.

Началась учёба. Ребята посещали школу редко. Зимой снежные бураны смешивались с песком. У детей не было нормальной одежды. Хлеб в селе заканчивался. Голодных детей учить было бесполезно.

Мария Никифоровна видела, что село вымирает. В школе было пусто, и она решила обучать борьбе с песками. Крестьяне одобрили идею, хотя и сомневались в результате. Учительница поехала в округ за помощью, там ей посочувствовали и предложили самой вести «песочные занятия».

Через два года Хошутово преобразилось. После долгих уговоров крестьяне согласились помочь. Посадки шелюги загородили село от пустынного ветра. Кустарник стали использовать как топливо. Из прутьев делали корзины, мебель. Пустыня зазеленела. Жить стало сытнее и спокойнее. В школу приходили дети и взрослые, чтобы учиться жить среди песков.

На третий год через Хошутово прошли кочевники со стадами. Крестьяне знали, что они появятся обязательно. Вся растительность была уничтожена, колодцы опустели.

Мария Никифоровна поехала с докладом в округ. Заведующий выслушал её и сказал, что жители смогут восстановить село, а её знания нужны в Сафуте, где селятся бывшие кочевники. Молодой женщине не хотелось провести свою жизнь в глуши. Но, подумав о людях, потерянных в песках, она согласилась.

Все сочинения

Опубликовано 3 года назад по предмету

Литература

от Аккаунт удален

план рассказа песчаная учительница

-

Ответ

Ответ дан

number51) распределение учеников. Выбор места работы.

2) Приезд Марии Нарышкиной в село.

3) Активный труд.

4) Налёт кожевников.

5) Переговоры с вождём.

6) Прощание с народом, уезд Марии НАрышкиной.

Не тот ответ, который вам нужен?

Найди нужный

Самые новые вопросы

Математика — 2 года назад

Сколько здесь прямоугольников

История — 3 года назад

Какое управление было в древнейшем риме? как звали первого и последнего из царей рима?

Литература — 3 года назад

Уроки французского ответе на вопрос : расскажите о герое по следующему примерному плану: 1.почему мальчик оказался в райцентре ? 2.как он чувствовал себя на новом месте? 3.почему он не убежал в деревню? 4.какие отношения сложились у него с товарищами? 5.почему он ввязался в игру за деньги? 6.как характеризуют его отношения с учительницей ? ответе на эти вопросы пожалуйста ! сочините сочинение пожалуйста

Русский язык — 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса

1. укажите личное местоимение:

1) некто

2) вас

3) ни с кем

4) собой

2. укажите относительное местоимение:

1) кто-либо

2) некоторый

3) кто

4) нам

3. укажите вопросительное местоимение:

1) кем-нибудь

2) кем

3) себе

4) никакой

4. укажите определительное местоимение:

1) наш

2) который

3) некий

4) каждый

5. укажите возвратное местоимение:

1) свой

2) чей

3) сам

4) себя

6. найдите указательное местоимение:

1) твой

2) какой

3) тот

4) их

7. найдите притяжательное местоимение:

1) самый

2) моего

3) иной

4) ничей

8. укажите неопределённое местоимение:

1) весь

2) какой-нибудь

3) любой

4) этот

9. укажите вопросительное местоимение:

1) сколько

2) кое-что

3) она

4) нами

10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением?

1) увидел их

2) её нет дома

3) её тетрадь

4) их не спросили

Русский язык — 3 года назад

Переделай союзное предложение в предложение с бессоюзной связью.

1. океан с гулом ходил за стеной чёрными горами, и вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, а пароход весь дрожал.

2. множество темноватых тучек, с неясно обрисованными краями, расползались по бледно-голубому небу, а довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струёй, не разгоняя зноя

3. поезд ушёл быстро, и его огни скоро исчезли, а через минуту уже не было слышно шума

Русский язык — 3 года назад

помогите прошу!перепиши предложения, расставляя недостающие знаки препинания. объясни, что соединяет союз и. если в предложении один союз и, то во втором выпадающем списке отметь «прочерк».пример:«я шёл пешком и,/поражённый прелестью природы/, часто останавливался».союз и соединяет однородные члены.ночь уже ложилась на горы (1) и туман сырой (2) и холодный начал бродить по ущельям.союз и соединяет:1) части сложного предложенияоднородные члены,2) однородные членычасти сложного предложения—.поэт — трубач зовущий войско в битву (1) и прежде всех идущий в битву сам (ю. янонис).союз и соединяет:1) части сложного предложенияоднородные члены,2)

Физика — 3 года назад

Вокруг прямого проводника с током (смотри рисунок) существует магнитное поле. определи направление линий этого магнитного поля в точках a и b.обрати внимание, что точки a и b находятся с разных сторон от проводника (точка a — снизу, а точка b — сверху). рисунок ниже выбери и отметь правильный ответ среди предложенных.1. в точке a — «от нас», в точке b — «к нам» 2. в точке a — «к нам», в точке b — «от нас» 3. в обеих точках «от нас»4. в обеих точках «к нам»контрольная работа по физике.прошу,не наугад важно

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Что ты хочешь узнать на сайте Знания ком?

Задай вопрос

Все предметы

Математика

Литература

Алгебра

Русский язык

Геометрия

Английский язык

Химия

Физика

Биология

История

Обществознание

Окружающий мир

География

Українська мова

Информатика

Українська література

Қазақ тiлi

Экономика

Музыка

Право

Беларуская мова

Французский язык

Немецкий язык

МХК

ОБЖ

Психология

Оʻzbek tili

Кыргыз тили

Астрономия

Физкультура и спорт

Другие предметы

Поурочный план

Тема урока: Андрей Платонов. Рассказ «Песчаная учительница».

Обучающая цель: знакомство с творчеством А.Платонова, анализ рассказа «Песчаная учительница».

Развивающая цель: развитие навыков разбора художественного произведения.

Воспитательная задача: показать борьбу человека с природным бедствием, победу над ним, силу женского характера в борьбе со стихией.

Ход урока

1. Опрос по творчеству А.Платонова

Родился 20 августа (1 сентября н.с.) в Воронеже в семье слесаря железнодорожных мастерских Климентова. (В 1920-х сменил фамилию Климентов на фамилию Платонов). Учился в церковноприходской школе, затем в городском училище. Как старший сын уже в 15 лет начал работать, чтобы поддержать семью.

Работал «во многих местах, у многих хозяев», затем на паровозоремонтном заводе. Учился в железнодорожном политехникуме.

Октябрьская революция кардинально меняет всю жизнь Платонова; для него, трудящегося человека, напряженно осмысливающего жизнь и свое место в ней, настает новая эпоха. Сотрудничает в редакциях разных газет и журналов Воронежа, выступает как публицист, рецензент, пробует себя в прозе, пишет стихи.

В 1919 участвует в гражданской войне в рядах Красной Армии. После окончания войны возвращается в Воронеж, поступает в Политехнический институт, который заканчивает в 1926.

Первая книга очерков Платонова «Электрофикация» вышла в 1921.

В 1922 выходит» вторая книга «Голубая глубина» — сборник стихов.

В 1923 — 26 Платонов работает губернским мелиоратором и заведует работами по электрификации сельского хозяйства.

В 1927 переезжает в Москву, в том же году появляется его книга «Епифанские шлюзы» (сборник рассказов), которая делает его известным. Успех вдохновил писателя, и уже в 1928 он издает два сборника «Луговые мастера» и «Сокровенный человек».

В 1929 публикует повесть «Происхождение мастера» (первые главы романа о революции «Чевенгур»). Повесть вызывает шквал резкой критики и нападок, и следующая книга писателя появится только через восемь лет.

С 1928 сотрудничает в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь» и др. Продолжает работать над новыми прозаическими произведениями «Котлован», «Ювенальное море». Пробует себя в драматургии («Высокое напряжение», «Пушкин в лицее»).

В 1937 увидела свет книга рассказов «Река Потудань».

С началом Отечественной войны эвакуировался в Уфу, выпустил там сборник военных рассказов «Под небесами Родины».

В 1942 уходит на фронт в качестве специального корреспондента газеты «Красная звезда».

В 1946 демобилизуется и полностью отдается литературному труду. Выходят три прозаических сборника «Рассказы о Родине», «Броня», «В сторону заката солнца». В этом же году пишет один из известнейших своих рассказов «Возвращение». Однако появление в «Новом мире» «Семьи Иванова» было встречено крайне враждебно, рассказ был объявлен «клеветническим». Платонова перестали печатать.

В конце 1940-х, лишенный возможности зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, писатель обратился к пересказам русских и башкирских сказок, которые у него принимали некоторые детские журналы. Несмотря на вопиющую бедность, писатель продолжал творчество.

После его смерти осталось большое рукописное наследие, среди которого потрясшие всех романы «Котлован» и «Чевенгур». Умер А.Платонов 5 января 1951 в Москве.

2. Новая тема. А.Платонов. Рассказ «Песчаная учительница».

3. Выявление темы: природа и человек, борьба за выживание.

4. Основная мысль: показать энергию, бесстрашие, уверенность героини в борьбе с природной стихией; силу женского характера, веру в светлое будущее, веру в человека, который с великим трудом превращает безжизненную землю в зеленый сад.

5. Слово учителя.

Эпиграф: «…Но пустыня – будущий мир, бояться вам нечего,

а люди будут благодарны, когда в пустыне вырастет дерево…»

Платонов очень любил всех своих персонажей: машинист то, рабочий, солдат или старик. Каждый для него по-своему прекрасен. Недаром один из платоновских героев сказал: «Это только сверху, кажется, только сверху видать, что снизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого».

И из всей этой массы хотелось бы выделить даже не героя, а одну героиню рассказа «Песчаная учительница».

Рассказ этот был написан в 1927 году, во время, еще не такое далекое от горячей революционной поры. Еще живы воспоминания об этом времени, еще живы его отголоски в «Песчаной учительнице».

Но саму Марию Никифоровну Нарышкину эти перемены эпохи не коснулись. Уберег ее от этой травмы и отец, и родной город, «глухой, забросанный песками Астраханской губернии», стоявший «в стороне от маршевых дорог красных и белых армий». С детства Мария очень увлекается географией. Эта любовь и определила её будущую профессию.

Ее мечтам, идеям, ее взрослению во время учебы посвящена вся первая глава рассказа. Но в это время Мария не была защищена от жизненных тревог так, как в детстве. Мы читаем отступление автора по этому поводу: «Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучащие его тревоги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста». В образной, метафорической форме писатель размышляет о молодости и ее беззащитности. Несомненна связь с историческим, современным ему периодом, который не способен помочь вступающему в жизнь человеку. Платоновские надежды на изменения положения связаны с мыслями о будущем: «Когда-нибудь молодость не будет беззащитной».

И любовь, и страдания молодости были не чужды Марии. Но мы чувствуем, что все станет в жизни этой девушки совсем не таким, каким оно ей виделось в молодости.

Словом, не могла и догадываться о своей судьбе Мария Нарышкина. Да, нелегко оказалось все для нее: обустройство школы, сама работа с детишками, которые в конце концов совсем забросили школу, так как уже не до нее было в голодную зиму. «Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной стала теряться и потухать». Холод, голод и горе не могли принести иных результатов. Но ум вывел из оцепенения Марию Нарышкину. Она поняла, что необходимо помочь людям в борьбе с пустыней. И эта женщина, обычная сельская учительница, едет в окружной отдел народного образования, чтобы ее научили преподавать «песчаную науку». Но ей дали только книги, отнеслись сочувственно и посоветовали обратиться за помощью к участковому агроному, который «жил за полтораста верст и никогда не бывал в Хошута верст и никогда не бывал в Хошутове». С этим и проводили.

Здесь мы видим, что даже в действительном затруднении правительство двадцатых годов ничем не помогало людям, даже таким инициаторам и активистам, как Мария Никифоровна.

Но эта женщина не растеряла всей своей силы, стойкости и все-таки добилась своего собственными силами. Правда, были у нее и друзья в селе — это Никита Гавкин, Ермолай Кобзев и многие другие. Однако, восстановление жизни в Хошутове -полностью заслуга «песчаной» учительницы. Она родилась в пустыне, но пришлось ей и повоевать с нею. И все образовалось: «Поселенцы… стали спокойнее и сытнее», «школа всегда была полна не только детьми, но и взрослыми», даже «пустыня помалости зеленела и становилась приветливей».

Но главное испытание было у Марии Никифоровны впереди. Грустно и больно ей было сознавать, что вот-вот должны прийти кочевники, хотя и не знала пока еще чего от них ждать. Старики говорили: «Беда будет». Так и случилось. Полчища кочевников пришли 25 августа и выпили всю воду в колодцах, вытоптали всю зелень, все обглодали. Это была «первая, настоящая в жизни Марии Никифоровны печаль». И опять она пытается исправить положение. На этот раз она идет к вождю кочевников. С «молодой злобой» на душе она обвиняет вождя в бесчеловечности и зле. Но он мудр и умен, что и подмечает для себя Мария. И совсем другого мнения она о Завукроно, который предложил оставить Хошутово и отправиться в другое место, Сафуту.

Эта умная женщина решилась пожертвовать собой, своей жизнью ради спасения своего села. Это ли не сила характера -отдать не просто свои молодые годы, но всю жизнь на служение людям, добровольно отказавшись отличного счастья? Это ли не сила характера — помогать тем, кто уничтожал твои достижения и победы?

Даже этот недальновидный начальник признал за ней удивительное мужество: «Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой». Женское ли это дело — «заведовать народом»? Но это оказалось по силам ей, простой учительнице, а главное, сильной женщине.

Сколько она уже достигла! Но сколько ей еще предстоит одержать побед… Думается, немало. Невольно веришь в такого человека. Им можно лишь гордиться.

Да и самой Марии Никифоровне Нарышкиной, думаю, никогда не придется сказать о себе так, как сказал Завокроно: «Мне почему-то стыдно». Он, мужчина, в своей жизни не совершил такого подвига, который совершила и которые продолжает совершать простая «песчаная учительница».

Словарная работа:

1. Орошать – поливать, пропитывать влагой.

2. Шелюга – виды деревьев и кустарников рода ивовых.

3. Смрадные – издающие отвратительный запах.

4. Обглодать – обгрызть, съесть.

5. Вымогла из себя – породила, вырастила.

6. Задернелый – обильный корнями травянистых растений.

Задания: Ответы на вопросы

1. Какая черта личности Марии Нарышкиной является, по вашему мнению, главной?

2. Какие слова, эпизоды ярче других раскрывают понимание Марией смысла жизни?

3. Почему Мария решила что, «в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю»? Как вы понимаете следующие слова: «Пустыня – будущий мир…»?

4. Прочитайте диалог Марии с вождем кочевников. Почему Мария «втайне подумала, что вождь умен…»?

5. Какова, по-вашему, главная мысль рассказа «Песчаная учительница»? Определите тему, идейно-художественное содержание рассказа.

План:

1. Учеба на педагогических курсах

2. Приезд в Хошутово

3. Решение бороться с песками. Всенародная борьба

4. Вред, приносимый кочевниками

5. Жизнь, посвященная борьбе за превращение пустыни в будущий мир

Домашнее задание: пересказ содержания рассказа «Песчаная учительница», чтение других рассказов писателя Платонова.