Тема: «Составление рассказа по картине»

Цель: формирование умения составлять связный рассказ по сюжетной картине.

Задачи:

1.Образовательная:

Учить самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы по картине.; Работать над четким произношением звука «Ж»; Совершенствовать умение образовывать множественное число существительных в именительном падеже, обозначающих детенышей животных.

2.Развивающая:

Развивать внимание, мышление, память, речь.

3.Воспитательная:

Воспитывать дружеские отношение между детьми, бережное отношение к животным.

Словарная работа: заросли, полакомиться, ежиха, ежата, ежонок.

Предварительная работа:

Наблюдение за животными, рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных и их детенышей, рассказы по картине.

Ход занятия:

Лежала под елками Подушечка с иголками.

Лежала, лежала, Да побежала. (Ежик)

Он живёт в норе под ёлкой,

Носит колкие иголки.

Если вдруг клубком свернётся

— Хищный зверь ни с чем вернётся.

В зубы, в лапы не возьмёшь Как его прозвали?…

-Правильно, это ёж. А что вы знаете о ежах? (ответы детей)

-Да, ребята, еж- это дикое животное. Мордочка у ежа маленькая с вытянутым носиком. На спине он носит колючие иголки.

-А чем питается еж, вы знаете? ( червями, жуками, ящерицами, мышками, лягушками, змеями.)

-Ребята, а как вы думаете, что делает ёж зимой?

-Правильно, он впадает в спячку до весны.

-А что делают ежи, когда их настигает опасность? (Они сворачиваются в клубок).

-Молодцы.

-А теперь, ребята, посмотрите на эту картину.

-Ребята, как вы думаете, как она называется? (ответы детей)

-Да, она называется «Ежи» . Давайте её рассмотрим.

-О ком эта картина? (Эта картина о ежах)

-Как вы думаете, кто это?

-Да, это мама-ежиха. Давайте скажем вместе «ежиха». А теперь скажи ты, Катя. А теперь ты, Соня. Теперь мальчики, теперь девочки.

-А это кто?

-Да, ребята это ежата. Повторите, ежата. А теперь эта половина, эта.

-Ребята, а куда привела ежиха ежат? ( на поляну)

-А какая поляна? ( ответы детей)

-Поляна очень красивая. На ней среди зарослей травы много опавших листьев. Как вы думаете, почему много опавших листьев? Правильно, потому что это осень. А осенью всегда бывает листопад. А что такое заросли вы знаете? ( ответы детей)

-Да, заросли- это густо разросшаяся трава. Давайте скажем вместе «заросли». Теперь вы вдвоём, вы. Ты, ты.

-А какая мама-ежиха? (большая, крупная)

-А ещё какая? Про неё можно сказать, что она осторожная. Как вы думаете, почему?

-Потому что она внимательно наблюдает за жуком . Давайте скажем вместе «Ежиха осторожная».Теперь ты, вы, вы, мальчики, девочки.

-А что она делает? (стоит и внимательно смотрит на жука) Давайте скажем вместе «Ежиха стоит и внимательно смотрит на жука.»

-А теперь давайте посмотрим на ежат. Какие они?(маленькие, похожи на свою маму)

-А что делает этот ежонок? ( Он испугался большого жука и свернулся в клубок, немного высунув голову наблюдает за жуком.) Давайте скажем вместе «Ежонок испугался большого жука и свернулся в клубок.» Теперь мальчики, теперь девочки. Теперь вы, вы, ты, ты.

-Ребята, кого испугался этот ежонок? (Жука) Что он сделал? (свернулся в клубок)

-А этот ежонок что делает? ( Этот ежонок притаился и охотится на зеленого кузнечика, он наблюдает за ним) .Давайте скажем вместе «Этот ежонок притаился и охотится на зеленого кузнечика, он наблюдает за ним». А теперь вы, вы, вы, ты, ты.

-Ребята, а что делает третий ежонок? (Он внимательно следит за мамой, что она делает) . Давайте скажем вместе «Он внимательно следит за мамой, что она делает». Теперь вы, вы, вы, ты, ты, мальчики, девочки.

-А как вы думаете, хорошо ли ежихе с ежатами на этой полянке? Почему? (ответы детей)

-Да, ребята, я тоже думаю, что им там хорошо, потому что на этой полянке много насекомых, которыми они могут полакомиться. А вы знаете, что значит полакомиться? Полакомиться значит вкусно поесть. Давайте скажем вместе «полакомиться» . Повторите вы вдвоём, теперь вы. Теперь ты. Теперь ты, ты.

-А сейчас мы будем составлять рассказ по картине. Сначала послушайте мой рассказ:

«Стоял тихий осенний вечер. Ежиха вывела своих ежат на небольшую полянку. Там среди зарослей лежали опавшие листья.

Ежата разбежались по полянке. Один ежонок следил за тем, что делает мама-ежиха. Другой ежонок охотился на кузнечика. Третий убежал в сторону и повстречал там жука. «Ой, какой страшный!»,- подумал ежонок и свернулся в клубок.

Ежиха занята своими делами. Она приметила жука и внимательно смотрит на него.

Хорошо ежатам на лесной полянке.»

-Ребята, как я начала рассказ? Что я сказала потом? Чем я закончила рассказ?

-А теперь кто хочет составить рассказ по плану: О ком эта картина? Когда происходит действие? Что делают герои?

Постарайтесь рассказать интересно и выразительно. Вы можете рассказать о том, какая ежиха. Вы не только повторяйте мой рассказ, старайтесь сказать о том, о чём мы ещё не говорили.

-Молодец, Коля, ты хорошо рассказал про.., но в следующий раз постарайся рассказать о..

-Молодец ,Маша, ты хорошо рассказала про ежат.

А сейчас давайте и мы побудем ежатами.

Физминутка.

Хитрый ежик – чудачек (ходят по кругу)

Сшил короткий пиджачок. (показывают)

Сто иголок на груди, (стучат по груди)

Сто иголок позади. (стучат пальчиками по спине)

Ходит еж в саду по травке (ходят)

Натыкает на булавки: (пальчиками стучат по спине)

Грушу, сливу, всякий плод,

Что под деревом найдет. (показывают и наклоняются)

И с подарочком богатым

Возвращается к ежатам (ручки за головой и идут по кругу)

Сейчас мы с Вами выучим скороговорку «Лежит ежик у елки, у ежа иголки»

-Посмотрите и послушайте, как я это делаю. (Повторяю 2 раза)

-А теперь каждый проговорите эту скороговорку вполголоса.

-Таня, идём сюда и проговори эту скороговорку. Говори медленно и чётко. Молодец, садись.

— Теперь скажем вместе.

-А теперь скажите эта половина ребят, а теперь эта.

-Теперь скажите вы вдвоём, вы, вы.

-А теперь скажите девочки, а теперь мальчики.

-Теперь скажи, Катя. Скажи, Ефим. Скажи, Настя.

-Молодцы. Послушайте ещё раз.

-А теперь попробуем проговорить её в быстром темпе. Вот так: «Лежит ежик у ёлки, у ежа иголки.» А ещё быстрее. Молодцы!

А теперь мы с вами поиграем в игру «Назови семью»

Папа — медведь, мама — … (медведица), детеныш — … (медвежонок).

Папа — волк, мама — … (волчица), детеныш — … (волчонок).

Папа — еж, мама — … (ежиха), детеныш — … (ежонок).

Папа — заяц, мама — … (зайчиха), детеныш — … (зайчонок).

Папа — лис, мама — … (лисица), детеныш — … (лисенок).

-Молодцы, ребята!

-Ребята, чем мы сегодня занимались? (составляли рассказ по картине, учили скороговорку, играли в игру «У кого кто?»)

-Да, ребята, правильно.

-А какую картину мы рассматривали? ( «Ежи»)

-Да, мы составляли рассказы. Чей рассказ вам понравился больше? И почему?

-Мне понравился рассказ Саши, но и Коля, Таня тоже старались. Молодцы!

-Четко проговаривали звук «Ж» …

-А кто выучил скороговорку? Кто сможет повторить её?

-Молодец!

-В быстром темпе получилось проговорить у… (В быстром темпе пока у нас не получилось проговорить скороговорку, но мы обязательно научимся.)

-А ещё мы играли в игру «У кого кто?». С этой работой все справились. Молодцы!

-А кто запомнил, что значит полакомиться? (Полакомиться значит вкусно поесть.)

-А что такое заросли? (Заросли- это густо разросшаяся трава.)

-Сегодня хорошо занимались…Нужно быть внимательнее…

-На этом всё, молодцы, ребята. Спасибо!

Конспект занятия по развитию связной речи в старшей группе

Тема занятия: Составление рассказа по сюжетной картине «Настоящий друг»

Цель: формирование умения составлять связный рассказ по сюжетной картине.

Задачи:

1. Способствовать формированию умения детей логично, последовательно составлять и рассказывать повествовательный рассказ по сюжетной картине «Настоящий друг», опираясь на образец и вопросы воспитателя.

2. Способствовать развитию воображения, словесно-логическое мышление; формировать умение отвечать на вопросы полными ответами; развивать выразительность речи.

3. Воспитывать у детей умение внимательно слушать своих товарищей, не перебивать; воспитывать желание и стремление помогать в трудной ситуации другим людям.

Словарная работа: закрепить в словаре детей правильное употребление слов «багажник», «рама»; продолжать формировать умение подбирать синонимы к заданному слову, делать сравнения; ввести в активный словарь слова: отзывчивый, надёжный, щедрый.

Методы и приемы: Словесные: вопросы, уточнения, беседа, чтение стихов.

Игровые методы: физминутка — «Встаньте дети», Д.И. «Найди друга».

Оборудование: сюжетная картина «Настоящий друг» (из кн. Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников»); конверт с письмом; картинка велосипед, половинки разноцветных кругов по количеству детей.

Предварительная работа: чтение М. Пляцковского «Урок дружбы», В. Голявкина «Друзья», рассматривание сюжетных картин, сочинение рассказов о друзьях. Беседы на тему «Какие бывают велосипеды?», «Можно ли на улице разговаривать с незнакомым человеком?» Чтение пословиц о дружбе.

Ход занятия:

Воспитатель: здравствуйте дети, сегодня мы с вами на занятии будем говорить о дружбе и я приглашаю вас в страну, которая называется «Дружба».

— Ребята, я хочу предложить вам поиграть в игру «Найди друга», для этого вам нужно найти половинки разноцветных кружков на полу, каждый из вас с помощью своей половинки найдет другую половинку, т.е. своего друга.

Проводится игра «Найди друга»

Дети ищут своего друга с помощью половинки круга.

Воспитатель — молодцы ребята, вы быстро справились с заданием, все нашли своих друзей, а теперь рассаживайтесь на стульчики.

-ребята, ответьте на мой вопрос: «Вы умеете дружить? У вас есть друзья в группе? Кто хочет рассказать о своем друге или подруге.

(Рассказы детей.)

Воспитатель — Какие вы умнички, я вижу, что вы действительно умеете дружить и с добротой и уважением рассказываете о своих друзьях.

— Ребята, кто хочет прочитать стихи о друге?

(Дети читают стихи о дружбе.)

— Друг нам в жизни очень нужен,

С другом жить нам веселей,

Рядом с ним в любую стужу

Нам становится теплей.

— Дружбой искренней и честной

Нужно всем нам дорожить,

Потому что, как известно,

Без друзей нам не прожить.

— Если плачет кто — то рядом,

Если слезы льются градом,

Подойдите вы к нему,

И спросите «почему?»

Это, дети, сделать надо,

Плохо плакать одному!

Воспитатель — Спасибо, ребята, вам за такие добрые стихи.

— Ребята, сегодня утром я получила письмо, но посмотрите, оно все промокло, наверно, почтальон, который принес письмо попал под дождь. Интересно, кто его написал. А вам любопытно узнать от кого оно?

Сейчас я его прочитаю.

Чтение письма: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут Оля, у нас во дворе есть один замечательный мальчик. Я хочу вам о нем рассказать. Его зовут Паша. Паша – настоящий друг, очень добрый, отзывчивый человек. Он всегда приходит ребятам и взрослым на помощь в трудную минуту, когда им плохо и тяжело. И мне Паша помог, когда мне было плохо. Вот что однажды произошло…»

— Ой! А дальше, ребята, письмо не прочитать, все предложения размыты водой. Не понятно, что написано. Но можно посмотреть на картинку, которую прислала Оля вместе с письмом, с картинкой ничего не случилось. Я предлагаю вам самим подумать о том, что случилось с Олей и составить об этом рассказ.

— Подходите к картине для того чтобы внимательней ее рассмотреть.

Воспитатель задает вопросы по картине:

1. Посмотрите на картину, как вы думаете, когда это было?

Дети. — Это было летом, потому, что дети одеты по летнему.

2. Где находятся ребята?

Дети. — Ребята находятся во дворе.

3. Почему мальчик остановился и сошел с велосипеда?

Дети. — Он увидел, что девочка плачет, из ноги у нее течет кровь.

4.Что случилось с девочкой? Как Оля могла поранить ногу?

Дети. — Она наверное бежала и споткнулась, упала на асфальт.

5. У нее серьезная рана? Почему вы так думаете?

Дети. — Оля заплакала от боли, у нее из ранки потекла кровь.

6. Что надо сделать с раной, если травма получена на улице?

Дети. — Главное, чтобы в рану не попала грязь. Для этого подойдет чистый носовой платок, им можно вытереть кровь. А дома или в больнице рану надо обработать йодом, зеленкой.

7. Что может случится, если вовремя не обработать рану?

Дети. — Через рану в кровь могут попасть вредные микробы. Это опасно и для раны, и для всего человека.

8. Легко ли девочке с ранкой на ноге идти пешком? Что предложил Паша Оле?

Дети. — Паша предложил Оле свою помощь: отвести ее домой).

9. На какую часть велосипеда мальчик может посадить девочку?

Дети. — на багажник, на раму.

10. Как поступил Паша?

Дети. — Хорошо, правильно, замечательно.

11. Как можно назвать такого мальчика?

Дети. — Паша — настоящий друг.

Воспитатель: — Правильно ребята, Паша — настоящий друг, он не проехал мимо плачущей девочки, а предложил ей свою помощь, отвезти Олю домой.

— Ребята, как вы думаете, кого можно назвать настоящим другом?

Дети. — Того, кто приходит другому человеку на помощь

— не оставляет его в трудную минуту, не остается в стороне.

Воспитатель: — Правильно, настоящий друг познается в беде и всегда готов прийти на помощь.

— Ребята, а настоящий друг, каким должен быть?

Дети. — Добрым, верным, терпеливым, честным, надежным, отзывчивым.

Воспитатель: — Ребята, давайте с вами немного отдохнем, встаем в круг.

Физминутка

Встаньте дети, встаньте в круг

Я твой друг и ты мой друг. (руки вытянуть в перед)

Влево вправо повернитесь,

И друг другу улыбнитесь. (повороты влево, вправо)

Руки к солнцу протянули,

Лучики поймали и к груди прижали. (руки поднять вверх)

С этим лучиком в груди (руки прижать к груди)

Ты на мир ясней гляди.

— А теперь рассаживайтесь на свои места, но не забывайте быть вежливыми в отношении друг друга, мальчики пропускают девочек.

Воспитатель: — Послушайте рассказ, который я составила по этой картине, а потом вы расскажите об этих ребятах, что с ними произошло.

Образец рассказа:

Стоял теплый летний солнечный день. Оля со своими подругами вышла во двор погулять. Летом во дворе собиралось много детей. Малыши играли в песочнице, а ребята постарше катались на велосипедах. Оля с девочками решили поиграть в игру «Кошки-мышки». «Кошкой» была Лена, а «мышкой» — Оля. Оля, убегая от «кошки» — Лены, споткнулась о камень и упала. Девочка горько заплакала, ей было очень больно, на ее ноге показалась кровь. В это время к девочкам подъехал на велосипеде Паша, он увидел то, что случилось, и не мог остаться в стороне. Паша предложил девочке свою помощь, достал из кармана носовой платок, вытер на ноге у девочки кровь и помог Оле забраться на багажник велосипеда. Мальчик отвез девочку домой. Так поступают настоящие друзья!

Воспитатель: — Ребята, когда вы начнете составлять свои рассказы, то не забывайте дать название рассказу;

— Расскажите о том, когда это произошло? Где? Как девочка могла поранить ногу?

Дети, нарисованные на картине, знакомы или видят впервые друг друга?

— Где живут мальчик и девочка: в одном дворе, на соседних улицах или в разных концах города?

— От чего девочка заплакала: от боли, от страха или от обиды?

— Что сказал мальчик, увидев плачущую девочку?

— Что ответила ему девочка?

— Куда мальчик предложил довести девочку? почему?

— Стоит ли ей соглашаться? Почему?

— Будет ли девочка дружить с мальчиком после такого поступка? Почему?

(Дети составляют свои рассказы по опорным словам (девочка – споткнуться — упасть; девочка — поранить — нога; ранка — течь — кровь; мальчик — подъехать — велосипед; мальчик – предложить – подвезти — девочка; девочка – сесть — багажник; девочка — благодарить — мальчик; мама — мазать – ранка — зеленка.)

(Рассказы детей.)

Воспитатель должен спросить первым более сильного ребенка.

Выслушать 3-4 детей.

Итог занятия.

Воспитатель: — Ребята, вы сегодня составили хорошие рассказы и все они о настоящих друзьях. Русский народ издавна ценил верную, крепкую дружбу и придумал о дружбе и друзьях много пословиц и поговорок. Давайте вместе их вспомним и назовем.

— Настоящий друг познается в беде.

— Один за всех и все за одного.

— Нет друга — так ищи, а нашел — береги.

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

— Друзья — не разлей вода.

— В настоящей дружбе так: сам пропадай, а товарища выручай.

Воспитатель: — Молодцы, ребята, я вижу, что вы действительно умеете дружить, как замечательно, что есть такая страна «Дружба». Вот и закончилось наше путешествие по стране под названием «Дружба».

Мы с вами много говорили о дружбе, а я вам хочу показать небольшое кино про вас — дружных детей.

(Показ презентации «Дружные дети».)

Воспитатель: — Про кого мы сегодня рассказывали?

Дети: — Мы рассказывали про двух ребят Олю и Пашу

Воспитатель: — Как поступают настоящие друзья?

Дети: — Настоящий друг всегда придет на помощь.

— Друга не оставит в беде.

Воспитатель: — Молодцы, всем спасибо за работу.

Конспект НОД в старшей группе.

по теме: «Составление рассказа по сюжетной картине».

Образовательная область: «Речевое развитие».

Цель: Составление описательного рассказа по сюжетной картине.

Обучающие задачи:

-

закрепить и расширить словарь детей по теме «Весна»;

-

совершенствовать грамматический строй речи (согласование существительных с прилагательными);

-

упражнять детей в умении рассказывать о временах года (весна) Развивающие задачи:

-

развивать умение детей соотносить знаковые символы с образами;

-

продолжать развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-образное мышление.

-

развивать связную речь, умение слушать товарища, обобщать имеющийся личный опыт в форме устного текста; стимулировать и поощрять творческие проявления детей;

-

закреплять знания детей о весне и использовать их в составлении рассказов.

Воспитательные задачи:

-

воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей — пожалеть, сочувствовать, помочь;

-

воспитывать внимательное, бережное отношение к природе.

Методы и приемы:

—словесный: беседа, диалог, чтение письма от пингвина, вопросы, составление рассказов.

— метод проблемного обучения: решение проблемной ситуации.

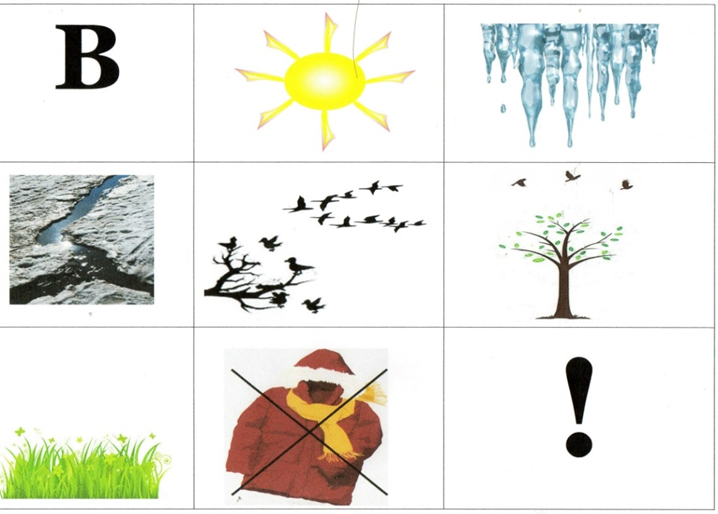

— наглядный: рассматривание мнемотаблиц.

— игровой: дидактические игры («Добавь словечко», «Скажи правильно», «Подбери слова»,

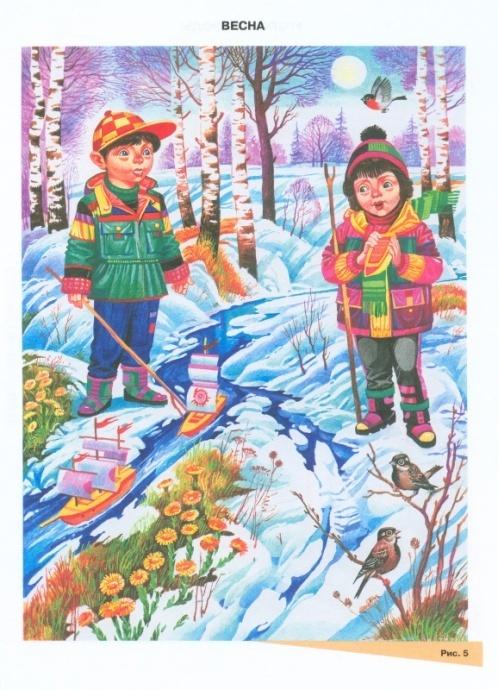

Оборудование: карточки подсказки «Весна» ,электронное письмо, картина «Дети на прогулке» из серии «Весна», мультимедийное оборудование.

Предварительная работа:

• экскурсии и наблюдения в природе;

• наблюдение за погодой на прогулках, активизирующее общение «Признаки весны», ведение природы,

• чтение стихов, рассказов, сказок о весне;

• рассматривание картин о весне, альбомов, иллюстраций по теме «Весна» беседы о весне и её признаках, наблюдения за весенними признаками;

• рисование по теме «Весна»;

• разучивание поговорок, пословиц, народных примет о весне, о птицах;

• разучивание стихотворения стихотворений о месяцах весны.

• дидактические игры: «Когда это бывает?», «Нарисуй портрет весны», «В гости к весне».

Ход проведения:

— Ребята, сегодня к нам пришли гости.

Давайте нашим гостям, и друг другу пожелаем доброго утра.

Доброе утро, — нам шепчут цветы,

Доброе утро, — журчат ручейки,

Доброе утро, — шумят тополя,

Доброе утро, — родная земля.

Доброе утро, — солнцу и птицам,

Доброе утро, — улыбчивым лицам!

— Улыбнемся, друг другу и подарим улыбки нашим гостям.

(1) -Ребята, посмотрите, на нашу электронную почту пришло письмо,

Хотите узнать, что в нём написано? — Давайте прочитаем.

(2)«Дорогие ребята! Пишет вам маленький пингвинёнок. Мы никогда не видели весну и хотели бы узнать, что это такое? Расскажите, пожалуйста? »

Пингвинёнок. (3)

— Ребята, а где живут пингвины? (пингвины живут в Антарктиде)

— Молодцы, правильно!

— А как вы думаете, почему пингвины не видели весну? (потому, что всегда зима, лёд, снег и очень холодно, а весны не бывает).

Проблемная ситуация.

— Давайте вместе подумаем, как мы сможем помочь нашим друзьям?

— Правильно, и в этом нам поможет весенняя картина.(4)

Итак, давайте поговорим о весне.

— Что же такое «весна»? (Это время года).

— После, какого времени года приходит весна?

— Какое время года вы ещё знаете?

-А теперь поиграем со словом весна.

1. Игра « Добавь словечко» (на стульчиках)

• Пришла….

• Мы ждали….

• Мы рады…

• Мы встречали …

• Мы будем гулять….

• Мы поём песни о ….

(у стола)

— А сейчас я предлагаю вам вспомнить все приметы весны

В этом нам помогут карточки, подойдит, пожалуйста к столу и возьмите только те карточки которые подходят к нашему времени года .

Весной солнышко стало ярче пригревать. На крышах домов тают сосульки, а на земле появляются лужи и ручейки. Из тёплых стран начинают прилетать птицы: ласточки, скворцы и строить гнёзда. На деревьях набухают почки, из которых скоро появятся первые зеленые листочки. Появляется первая весенняя травка и первые весенние цветы. Люди сменили тёплую одежду на лёгкую.

2.Игра. «Подбери слова» (на пенечках)

— Солнце весной какое? +Яркое, высокое, теплое.

— Почки (какие?) — +Зеленые, пахучие, липкие, маленькие.

-Небо весной какое? + (голубое, высокое, чистое)

-Скажите, солнце весной что делает? + Греет, припекает, светит.

-А ручьи? + Бегут, журчат, шумят.

-Что делают птицы весной? + (вьют гнезда, поют, чирикают, свистят)

-Молодцы, вы все назвали верно.

Игра «Скажи на оборот»

Посмотрите внимательно на картину, какое название вы бы придумали («Весна», «Дети на прогулке», «Весенная прогулка», «Дети пускают кораблики».

Какое время изображено на картине (весна)

Давайте внимательно рассмотрим ее. Что изображено на переднем плане, посередине? (дети пускают кораблик в ручеек). Давайте придумаем детям имена.

Как и во что одеты дети?

Какой ручеек? (широкий или узкий, быстрый или медленный, глубокий или мелкий, звонкий, журчащий)

Из чего сделаны кораблики?

Нравится ли детям их занятие?

Молодцы, все точно подметили.

Как выдумаете когда и с кем дети сделали кораблики?

Куда дети пошли на прогулку?

Что они там увидели, какая была погода, какие изменения произошли в природе?

Как вы думаете, понравилась ли детям прогулка?

Что больше всего понравилось в этой картине?

Физкультурная минутка. (6)

Под весенние напевы

Повернёмся вправо, влево.

Руки вверх, руки вниз!

Вверх! И снова наклонись!

Вправо, влево головою!

Руки вверх! Перед собою!

Топни правою ногой!

Вправо шаг. На месте стой!

Топни левою ногой!

Повернись направо к другу.

Протяни ему ты руку!

(6) Ребята теперь еще раз внимательно посмотрите на картину и попробуйте составить рассказ.

План составления рассказа.

В начале, расскажите, когда и с кем дети сделали кораблики и зачем они их сделали.

Потом расскажите о том, как дети собирались на прогулку, во что они оделись.

Далее расскажите, куда они пришли, какой был день, какие изменения произошли в природе.

Расскажите. Что делали дети на прогулке, и понравилась ли им прогулка.

В конце скажите, что вам понравилось в этой картине, любите ли вы весну и почему.

Примерный рассказ.

Валя и Миша сделали в детском саду бумажные кораблики. Они принесли их домой, чтобы взять их на прогулку.

В субботу с бабушкой дети собрались на прогулку. Они надели весенние куртки и штаны, легкие вязаные шапочки, перчатки, резиновые сапоги, потому что на улице было сыро, таял снег. Валя и Миша взяли свои кораблики.

Дети пришли в березовую рощу. Там росли стройные, высокие, белоствольные березы. День был солнечным и теплым. Небо было голубым, чистым, ясным, облачным. Появились проталины. На проталинах показалась молодая, нежная трава и первые весенние цветы. Между берез бежал быстрый, чистый, журчащий ручей. Дети стали пускать свои кораблики в ручей. Они бежали за корабликами и радовались.

-А теперь вы попробуйте рассказать сами. (если у ребенка не полный ответ предлагаю другому дополнить)

-Молодцы, хороший и у вас рассказ получился, помогли узнать нашим друзьям, что такое весна.

— Спасибо, ребятки. Мы запишем ваши рассказы и отошлём пингвинятам. Я предлагаю вечером вам нарисовать рисунки о весне,

Итог занятия: Давайте вспомним, чем мы занимались на занятии, что вам понравилось (если дети затрудняются задаю наводящие вопросы, например: кто вам письмо прислал?) 3-4 предложения.

А сейчас наше занятие закончено, попрощайтесь с нашими гостями, отдыхайте.

Классическое наследие западной и русской

педагогики подчеркивает большое значение

картины, как для общего развития детей, так и для

развития их речи (труды: Е.И. Тюфяевой, Е.А.

Флериной, М.М.Кониной, С.Л. Рубинштейна).

Картины не только расширяют впечатление и

углубляют представления об общие и природные

явленья, но и воздействуют на эмоции детей,

вызывают интерес к рассказыванию, побуждают

говорить даже молчаливых и застенчивых.

В статье рассмотено, как педагог на занятиях

может применить такие два типа высказываний как

описание и повествование и раскроем своеобразие

использования приемов обучения разным видам

монологической речи.

Восприятию картины ребенка надо учить

постепенно, подводя его к пониманию того, что на

ней изображено. Выделяют несколько этапов

обучения.

Этапы обучения.

1 этап — (младший возраст) — ставит целью

обогатить словарь, речь детей, научить

рассматривать картины и отвечать на вопросы по

их содержанию.

2 этап — (средний возраст) — учит рассказывать и

описывать картины сначала по вопросам

воспитателя, а затем по образцу.

3 этап — (старший возраст) — дети

самостоятельно или с небольшой помощью

воспитателя, описывают картины, составляют

сюжетные рассказы, придумывают начало и конец

сюжета картины.

4 этап — (подготовительная группа) —

рассказывание серии сюжетных картин, но не более

трех. Сначала описывается каждая картина, затем

высказывание детей объединяется в один сюжет.

Выделяют также следующие приемы обучения:

— совместные рассказывания (взрослые

начинают, а ребенок заканчивает фразу. Например,

жила, была девочка…. Однажды она… А навстречу ей…);

— образец рассказа (он должен быть грамотно

выстроен логически, точен по речи, небольшой по

объему, доступным и интересным по содержанию);

— план рассказа (как называется предмет, его

свойства и действия. Это два-три вопроса,

определяющие его содержание и

последовательность. Может быть, коллективное

составление рассказа (используется на первых

этапах обучению рассказывания). Можно составить

рассказ по подгруппам — командами);

— рассказывание по схемам (старшая

подготовительная группа). Хорошо известны схемы

Т.А. Ткаченко. Они представлены в его книге

«Схемы для составления дошкольниками

описательных и сравнительных рассказов»;

— модели для составления рассказа

(пиктограммы — условное обозначение);

— вспомогательные вопросы (задаются после

рассказывания для уточнения или дополнения);

— указания (например, «говори

выразительно»)

В процессе обучения монологической речи,

используются и другие приемы: подсказ нужных

слов, исправление ошибок, оценка, обсуждение

последовательности повествования, творческие

задания.

Один из приемов, подготавливающих к

рассказыванию по картине, является

рассматривание. Оно подготавливает детей к

составлению описания картины. От уровня

содержательности рассматривания картин, зависит

эффективность последующего обучения детей,

связанным высказыванием.

Необходимо ребенка научить рассматривать

картины, устанавливать взаимосвязь между

персонажами, узнавать отдельные предметы (люди,

животные), выделять детали (выражение лиц людей).

В процессе рассматривания используется также

такой прием, как беседа по содержанию картины. В

беседе активизируем и уточняем словарь, учим

отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы,

самому задавать вопросы.

Вопросом педагог сразу выделяет центральный

образ, затем рассматривает другие объекты,

предметы, их количество. Вопросы должны быть

направлены на установление связей между частями

картины, на постепенное усложнение. Характер

ответов зависит от характера вопросов. По одной и

той же картине на вопрос «Что нарисовано?» — дети

перечисляют предметы; на вопрос «Что делают на

этой картине?» — называют совершаемые действия,

следовательно, если педагог злоупотребит

вопросом «Что это?» — требующий перечисление

предметов, то он невольно задержит ребенка на

самой низшей стадии восприятия. Педагог повысит

детскую активность, если сами дети будут

задавать вопросы. Можно спросить у детей, что

нового они узнали из беседы. Беседа завершается

обобщающим рассказыванием. В такой беседе

преобладают хоровые ответы.

В обучении рассказывания особое место имеет

мотивация речевой деятельности.

Мотивация речевой деятельности (иначе

мотивационные установки) делают процесс

обучения интересным, привлекательным,

привлекают активность детей и качество их

рассказов. В младшей и средне группах это главным

образом игровые мотивы: — «Расскажи про зайчика,

который хочет поиграть с ребятами», «Незнайка

просит научить рассказывать сказку про…». В

старших группах это социальные мотивы

(«Придумайте сказки для малышей», запишем самые

интересные сказки и составим книгу).

В результате обучения рассказыванию по

картине, ребенок должен уметь составлять два

различных рассказа: повествовательный и

описательный. Рассмотрим два занятия по развитию

речи с использованием одной демонстративной

картины.

На первом занятии составляется описательный

рассказ. Его программным содержанием (то есть

целью) будет следующие:

- учить ребенка описывать изображение на картине;

- активизировать словарь, используя разные

предложения с однородными членами; - закреплять грамматический строй речи (название

детенышей животных); - учить ребенка описывать внешний вид животного.

В результате занятия у ребенка должен

получиться примерно такой рассказ.

«На картине мы видим лису с лисятами. В теплый

летний день лисица лежит на лесной поляне.

Четверо маленьких лисят весело играют около нее.

У лисы и ее детенышей белая грудка и черные лапки,

а сами они рыжие. У них длинные пушистые хвосты,

острые мордочки и зоркие глаза. Мама-лиса

большая, а лисята поменьше.

Лиса смотрит, как играют ее дети. Один лисенок

пригнулся и затих, он охотится за маленьким серым

мышонком. Два других отнимают друг у друга птичье

крыло.

Четвертый лисенок не играет, он сидит возле

мамы и смотрит на них. За его спиной лисья нора,

там живет вся его семья. Нора спрятана за листвой

папоротника. Семейству лисы здесь очень

нравится».

На втором занятии составляем

повествовательный рассказ.

Программное содержание:

— учить детей придумывать сюжетный рассказ,

соблюдая последовательность событий;

— закрепить словарь;

— формировать умения слушать, размышлять,

высказывать свое мнение.

В результате занятия по этой же картине

получается совсем другой рассказ. Например:

«В летний солнечный день вышла погулять лиса

со своими лисятами. У лисят была красивая рыжая

мягкая шерсть, как у мамы, хвостики пушистые,

грудки белые, лапки черные. Лисята очень любили

играть друг с другом. Каждое утро они выходили из

своей норы и находили интересные занятия для

себя. Сегодня мама принесла с охоты крыло птицы,

лисята с радостью стали с ним играть, отбирая его

друг у друга. Они представили, что это настоящая

большая птица, а они охотники. Вдруг из травы

выскочила мышка, ее заметил самый внимательный

лисенок и побежал за ней. Мама наблюдала за

своими лисятами и очень гордилась ими».

По этой же картине можно провести еще три вида

занятий по связной речи. Например, сделать

пересказ по уже составленному воспитателем

рассказу; добавить к нему впечатления из

личного опыта; придумать свой рассказ на эту

тему (творческое рассказывание).

Таким образом, приемы обучения дошкольников

рассказыванию многообразны, методика их

использования изменяется на разных этапах

обучения и зависит от вида рассматривания, от

стоящих задач, от уровня умения детей, от их

активности, самостоятельности.

Обучение детей составлению рассказов по картине в разных возрастных группах.

Этапы работы.

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер.

В основе рассказывания по картине лежит восприятие детьми окружающей жизни. Картина не только расширяет и углубляет детские представления об общественных и природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Картина — один из главных атрибутов учебного процесса на этапе дошкольного детства. ее положительные преимущества над другими дидактическими средствами достаточно подробно раскрыто в методических пособиях и учебниках по воспитанию (М. М. Конина, Е. П. Короткова, О. И. Радина, Е. И. Тихеева, С. Ф. Руссова и др.).

Картины, рисунки, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям применяют в образовательном процессе как средство умственного (ознакомление с окружающей средой, развитие воображения, восприятия, внимания, мышления, речи, формирование интеллектуальных способностей, сенсорное развитие), эстетического (развитие художественно- эстетического восприятия, формирование эмоциональной чувствительности, обогащение эмоционально-чувственной сферы) и речевого воспитания (развитие художественно-коммуникативных способностей, стимулирования инициативы выражения, овладения различных типов связной речи).

ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ КАРТИН

- Содержание картины должно быть интересным, понятным, воспитывающим положительное отношение к окружающему;

- картина должна быть высокохудожественной: изображения персонажей, животных и других объектов должны быть реалистическими;

- картина должна быть доступна не только по содержанию, но и по изображению. Не должно быть картин с чрезмерным нагромождением деталей, иначе дети отвлекаются от главного

Общие требования к организации работы с картиной:

1.Работы по обучению детей рассказыванию по картине рекомендуется проводить, начиная со 2-й младшей группы детского сада.

2. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на картине.

3. После первой игры картина оставляется в группе на все время занятий с ней (две-три недели) и постоянно находится в поле зрения детей.

4. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально. При этом не обязательно, чтобы все дети прошли через каждую игру с данной картиной.

5. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с использованием конкретного мыслительного приема.

6. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, построенный им самостоятельно с помощью усвоенных приемов.

Виды рассказывания по картине

1. Описание предметных картин – это связное последовательное описание изображенных на картине предметов или животных, их качеств, свойств, действий

2. Описание сюжетной картины – это описание изображенной на картине ситуации, не выходящей за пределы содержания картины.

3. Рассказ по последовательной сюжетной серии картин ребенок рассказывает о содержании каждой сюжетной картинки из серии, связывая их в один рассказ.

4. Повествовательный рассказ по сюжетной картине. Ребенок придумывает начало и конец к изображенному на картине эпизоду. Ему требуется не только осмыслить содержание картины, передать его, но и с помощью воображения создать предшествующие и последующие события.

5. Описание пейзажной картины и натюрморта Пример описания картины И. Левитана «Весна. Большая вода» ребенком 6,5 лет: «Растаял снег, и затопило все кругом. Деревья стоят в воде, а на горке домики. Их не затопило. В домиках живут рыбаки, они ловят рыбу»..

6. Рассказывание по сюжетной картине с элементами творчества

Составление

рассказов по картине

Обучение детей рассказыванию по картине является одним из направлений работы по формированию связной речи.

Картина не только расширяет и углубляет детские представления об общественных и природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Для методики обучения рассказыванию по картине существенное значение имеет понимание особенностей восприятия картин. Восприятию картин ребёнка надо учить постепенно, исходя из возрастных возможностей подводя его к пониманию того, что на ней изображено.

Обучение рассказыванию по картине предполагает 3 этапа:

I этап.

В младшей группе осуществляется подготовительный этап обучения рассказыванию по картине. Дети этого возраста не могут еще дать самостоятельного связного изложения. Речь их носит характер диалога с воспитателем.

Основные задачи воспитателя в работе по картине сводятся к следующему: 1) обучение детей рассматриванию картины, формирование умения замечать в ней самое главное;2) постепенный переход от занятий номенклатурного характера, когда дети перечисляют изображенные предметы, объекты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и составление небольших рассказов).

Занятия по ознакомлению детей с картинами могут проводиться разнообразно. Занятие включает обычно две части: рассматривание картины по вопросам, заключительный рассказ-образец педагога.

Дети учатся рассказывать по картине предложениями из двух-трех слов. Рассматривание картины используется для развития точности и ясности речи.

Рассматривание картин всегда сопровождается словом воспитателя (вопросами, объяснениями, рассказом). Поэтому к его речи предъявляются особые требования: она должна быть четкой, лаконичной, ясной, выразительной.

После беседы воспитатель сам рассказывает о нарисованном на картине. Иногда можно использовать и художественное произведение (например, рассказы писателей о домашних животных). Может быть прочитано небольшое стихотворение или потешка (например, «Петушок, петушок, золотой гребешок» или «Кисонька-мурысенька» и т. д.). Можно загадать загадку о домашнем животном (например: «Мягонькие лапки, а в лапках цап-царапки» — после картины «Кошка с котятами»).

В младшей группе особенно важно использовать разнообразные игровые приемы.

II этап. В средне группе дети учатся и рассматривать и составлять описательные рассказы по картинам. На 1-ом занятии по картине – дети рассматривают картину; на 2-ом занятии по этой же картине – дети, опираясь на образец педагога, составляют описательный рассказ.

Используется прием сравнения двух персонажей. Проводятся беседы по сюжетным картинам, заканчивающиеся обобщением, которое делает воспитатель или дети.

Можно поиграть в лексико-грамматическая упражнение «Продолжи предложение».

— Давайте поиграем. Я буду начинать предложение, а вы его будете продолжать. Но для этого надо очень внимательно всмотреться в картину.

• Я считаю, что на картине изображено начало дня, потому, что …

В средней группе образец дается для копирования. «Расскажите, как я», «Молодец, запомнил, как я рассказывала»,— говорит педагог, т, е. в этом возрасте не требуется отступления от образца. Рассказ-образец должен отвечать определенным требованиям (отражать конкретное содержание, быть интересным, коротким, законченным, излагаться четко, живо, эмоционально, выразительно).

Когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного характера (рассказ об основных качествах, свойствах и действиях одного или нескольких предметов или объектов), можно перейти к рассказыванию по последовательной сюжетной серии картин. С помощью воспитателя дошкольники составляют связный последовательный рассказ описательного характера, объединяющий в единое целое все картинки серии.

. III этап. В старшей и подготовительной группах на одном занятии и рассматривают и составляют рассказ по картине. При этом поощряется творчество детей, разнообразие рассказов. В старшем дошкольном возрасте в связи с тем, что возрастает активность детей, совершенствуется их речь, имеются возможности для самостоятельного составления рассказов по разным картинам.

Содержание, тематика картин, использующих в старшем дошкольном возрасте, требуют предоставить занятиям большего познавательного и эстетического акцента. Во вступительной беседе уместной может быть краткая информация о жизни и творчестве художника — автора картины, ее жанр, обобщающая беседа о времени года, жизни животных, человеческих отношениях и т.д., т.е. то, что настраивает детей на восприятие картины. Обращение к собственному опыту детей, участие в диалоге, соответствующему теме занятия, лексико-грамматические упражнения также активизируют умственную и речевую деятельность дошкольников, побуждают их к инициативности.

Одно из центральных мест в структуре занятия занимает беседа по картине, что происходит после ее молчаливого рассмотрения детьми.

В старшем дошкольном возрасте беседу по содержанию картины можно начинать с анализа ее первичной или поиска более удачной, точного названия: «Картина называется «Зимние забавы ». Как вы считаете, почему именно так она называется? Что означает слово «забава»? »- Обращается к детям воспитатель после молчаливого рассмотрения. —.

«Как, по вашему мнению, можно было бы назвать ее по-другому? Объясните свой вариант ». Это позволяет детям понять, оценить картину в целом, чтобы дальше перейти к более подробному его рассмотрению

На занятиях в подготовительной к школе группе образец воспитателя следует предлагать лишь в том случае, если ребята плохо владеют умением связно излагать содержание картины. На таких занятиях лучше дать план, подсказать возможный сюжет и последовательность рассказа .В группах старшего дошкольного возраста используются все виды рассказов по картине: описательный рассказ по предметной и сюжетной картинам, повествовательный рассказ, описательный рассказ по пейзажной картине и натюрморту.

В старшей группе дети впервые подводятся к составлению повествовательных рассказов. Так, они придумывают начало или конец к сюжету, изображенному на картинках: «Вот так покатался!», «Где пропадали?», «Подарки маме к 8 Марта», «Шар улетел», «Кошка с котятами» и т. д. Четко сформулированное задание побуждает творчески выполнить его.

Очень важно учить детей не только видеть то, что изображено на картине, но и вообразить предыдущие и последующие события.

В старшей и подготовительной группах продолжается работа по развитию умения характеризовать самое существенное в картине. Выделение существенного наиболее ярко выступает в подборе названия картины, поэтому детям даются задания типа «Как назвал эту картину художник?», «Придумаем название», «Как можно назвать эту картину?».

Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания по пейзажной картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Если при пересказе и составлении рассказа по сюжетной картине основными элементами наглядной модели являются персонажи – живые объекты, то на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную смысловую нагрузку.

В данном случае в качестве элементов модели рассказа выступают объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный характер, особое внимание уделяется описанию качеств данных объектов.

Работа по таким картинам строится в несколько этапов:

- выделение значимых объектов картины;

- рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств каждого объекта;

- определение взаимосвязи между отдельными объектами картины;

- объединение мини-рассказов в единый сюжет.

- В качестве подготовительного упражнения при формировании навыка составления рассказа по пейзажной картине можно порекомендовать работу “Оживи картину”. Эта работа является как бы переходным этапом от составления рассказа по сюжетной картине к рассказыванию по пейзажной картине

Требования к рассказу.

1. 1,2 младшие группы – 4-6 предложений.

Средняя группа – 7-8 предложений, к концу года 10-13 предложений

Старшая группа – 8-13 предложений и более.

2. Рассказ должен иметь завязку. Которая имеет эмоциональный характер.

(Пример: «Решили дети катать шары….», «Подарили детям поезд. Ну и поезд! ….», «Хорошо ребятам играть вместе. ….»).

3. Рассказ заканчивается фразой ярко передающей настроение картины или отношение к ней. Это легче сделать через использование прямой речи. (Пример: «… Пей лошадка, пей!», «Хорошо ежам на полянке. Очень хорошо!»).

4. Образец рассказа педагог составляет заранее и опираясь на него составляется беседа.

5. В рассказе отмечать действующих лиц, их взаимоотношения и действия.

Структура занятий с учетом возрастных особенностей

В младшей группе

1.Рассматривание картины с помощью вопросов воспитателя;

2. Заключительный рассказ воспитателя, являющийся образцом для детей.

В средней группе

1 Рассматривание картины.

2 Беседа, уточняющая основное содержание картины и её детали.

3 Рассказ воспитателя ( можно дать описание одного персонажа, а остальных дети описывают самостоятельно).

4 Помощь воспитателя ( пояснения, касающиеся последовательности описания, словаря, связи предложений).

В старшей и подготовительной группе

1. Рассматривание картин осуществляется по частям.

2. Используются творческие задания, детям предлагается самим задавать вопросы.

3. Воспитатель может начать рассказ об одном эпизоде, дети продолжают, можно использовать указания, кому начать, о чем рассказывать сначала, в какой последовательности развивать сюжет.

4. После пояснений и указаний дети принимают участие в коллективном рассказывании. Образец предлагается лишь в том случае, если дети плохо владеют умением связно излагать содержание картины. На таких занятиях лучше дать план, подсказать возможный сюжет и последовательность рассказа.

.

Методика проведения занятий по картинам в разных возрастных группах

1 младшая

I. Вступительная часть

II. Основная часть:

1 этап Первичное созерцание картины.

2этап Предваряющий рассказ педагога.

3 этап Рассматривание картины (беседа по содержанию картины). Главный методический прием – вопросы.

4 этап Завершающий рассказ педагога. Можно второй раз использовать прием совместного рассказывания.

III. Заключительная часть.

2 младшая

I. Вступительная часть.

II. Основная часть.

1 этап. Первичное созерцание картины.

2 этап. Беседа по картине.

Главный методический приём – вопросы.

3 этап. Обобщающий рассказ педагога по картине.

Можно повторить рассказ ещё раз, используя приём совместного рассказывания.

III. Заключительная часть (в игровой форме).

Средняя группа

Первое занятие по картине.

Рассматривание картины проходит по той же структуре, что и во 2-ой младшей группе.

Второе занятие по картине.

I. Вступительная часть.

Очень короткая, где педагог через игровой приём вносит картину и настраивает детей на составление рассказа.

II. Основная часть.

1 этап. Образец рассказа по картине.

2 этап. Рассказы детей (4-6 рассказов).

III. Заключительная часть.

Старшая подготовительная группы.

Вступительная часть.

II. Основная часть.

1 этап. Сообщение цели занятия. Показ картины детям. Первичное созерцание картины.

2 этап. Беседа.

а) Работа начинается с сообщения названия картины

б) Работа над содержанием картины

3 этап. Рассказы детей (3 – 4 рассказа).

В начале года можно помочь детям:

— дать образец;

— дать план;

— уточнить последовательность рассказа вместе с детьми.

4 этап. Рассказ воспитателя по картине (по мере необходимости).

III. Заключительная часть.

Важное значение приобретают в процессе обучения рассказыванию по картине оценка и анализ рассказов детей.

В младшем дошкольном возрасте оценка должна быть только положительной.

В среднем возрасте воспитатель анализирует рассказы детей, подчеркивая, прежде всего, на положительных моментах и коротко выражает предложения по улучшению качества рассказа. К анализу можно поощрять детей, предлагая им подобрать более точное слово, составить более удачно высказывание: «Дети, вы обратили внимание, как Саша сказал о … А как иначе можно было сказать? Скажите об этом по-своему ».

Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в анализе собственных рассказов и рассказов своих товарищей. Этот момент на занятии следует использовать для совершенствования связной речи детей, направляя их на более удачную лексическую замену, подбор и проговаривания дополнительных вариантов относительно характеристики образа, сюжетной линии, построения предложения, структуры повествования. То есть это не просто указание на ошибки, а признание других вариантов высказывания.

Итак, картина — один из главных атрибутов учебного процесса на этапе дошкольного детства ее положительные преимущества над другими дидактическими средствами достаточно подробно раскрыто в методических пособиях и учебниках по воспитанию (М. М. Конина, Е. П. Короткова, О. И. Радина, Е. И. Тихеева, С. Ф. Руссова и др.).

В трудах Е.И.Флериной, Л.А.Пеньевской, Э.П.Коротковой, О.С.Ушаковой и других раскрыто своеобразие использования приемов обучения разным видам монологической речи.

Приемы обучения рассказыванию многообразны, методика их использования зависит от этапа обучения, от уровня умений детей, степени их активности и самостоятельности.

Спасибо за внимание

Методические рекомендации «Рассказывание по картине как средство развития связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР»

Автор: Алехина Валерия Дмитриевна

Организация: МБДОУ 251

Населенный пункт: г. Ростов-на-Дону

Оглавление

Пояснительная записка……………………………………………….………………..…..3

Роль обучения рассказыванию по картине в развитии связной монологической речи у детей с ОНР……………………………………………………………………………………………….………..4

Этапы работы по составлению рассказов по картине………………………………………………7

Общие требования к организации работы с картиной………………….……………….10

Требования к рассказам детей………………………………………………………..……11

Общие принципы работы по развитию связной речи………… ……………………….12

Заключение………………………………………………………………………………….13

Список литературы ………………………………….………………………………………14

Приложение………………………………………….……………………………………….15

Пояснительная записка

Овладение родным языком является важнейшим условием успешности ребенка в социальном и интеллектуальном развитии, а также в освоении детских видов деятельности и творчества. Речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делает более целенаправленной и осознанной трудовую активность, обогащает игры, способствует выявлению творчества и фантазии в изобразительной,

музыкальной, литературной деятельности.

Одной из приоритетных задач обучения в детском саду является развитие связной речи дошкольников. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная функция языка и речи.

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связной речи ребенка в данном возрасте является совершенствование монологической речи.

Одним из средств развития связной монологической речи является рассказывание по картине. Именно картины служат наилучшим материалом для этого. В основе рассказывания по картине лежит восприятие окружающей жизни. Картина не только расширяет представление детей о предметах и явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить самых молчаливых и застенчивых детей, развивает уверенность в своих силах.

Данная методическая разработка поможет воспитателям в развитии связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством рассказывания по картине.

Роль обучения рассказыванию по картине в развитии связной монологической речи у детей с ОНР

Роль обучения рассказыванию в развитии монологической формы речи имеет большое значение. К основному методу обучения детей связной монологической речи относятся обучение рассказыванию.

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей коррекционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи детей с ОНР. Методика обучения строится с учетом отмечаемых у таких детей речевых нарушений и особенностей психического и познавательного развития. Это касается проведения специальной подготовительной работы, отбора и последовательности использования картинного материала, структуры занятий и приемов коррекционной работа. Уделяется внимание приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и слухового восприятия, логического мышления и др.

В целях формирования связной монологической речи старших дошкольников с ОНР рекомендуется проведение следующих видов занятий с картинным материалом:

1. Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с изображением нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах общего, хорошо знакомого им сюжета («Семья», «Зимние развлечения», «Игры на детской площадке» и т.д.).

2. Составление небольших рассказов-описаний по сюжетным картинам, в которых на первый план выступает изображение места действия, предметов, события, определяющих тематику картин («Ледоход», «Река замерзла» и др. из тематических серий О.И.Соловьевой, В.А.Езикеевой и т.д.).

3. Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих развитие сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюжетам Н.Радлова («Зонтик», «Тигр и зайчики» и др.), В.Г.Сутеева (серия «Находка» и т.д.), картинный материал В.В.Гербовой.

4. Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам). С этой целью можно применять картины «Спасаем мяч», «Шар улетел» и т.д.

5. Описание пейзажной картины.

Последние два вида занятий проводятся также на втором году обучения.

Коррекционно-логопедическая работа по формированию разных сторон речи детей на занятиях по картинам включает формирование грамматически правильной речи, развитие фразовой речи, обогащение словаря и проводится с учетом особенностей конкретного картинного материала в соответствии с задачами каждого периода обучения.

Этапы работы по составлению рассказов по картине.

I. Подготовительная работа.

Значение подготовительной работы велико: чем тщательнее будет проведена подготовка к рассказыванию, тем меньше сил будет затрачено при составлении рассказа, тем лучше получатся сами тексты.

Виды подготовительной работы:

1.Рассматривание.

Цели: привлечь внимание к картине; способствовать развитию зрительного восприятия. Эффективность этого вида деятельности возрастает многократно при комментировании самих детей, того, что они видят. Педагог должен отойти на второй план и вмешиваться в ситуацию только в том случае, если возникнет необходимость в уточнении названий предметов и явлений, в привлечении внимания детей к деталям картины, оставшимся за пределами зоны обсуждения; а также в том случае, если информация, которой дети обмениваются между собой, неверна.

2. Беседа по картине.

Цели: помочь ребенку проанализировать сюжет; активизировать знания детей об окружающем. Эффективность этого вида работы возрастает в том случае. Если удается создать у ребенка впечатление. Что его мнение по каждому вопросу интересно педагогу. Чтобы продуктивно построить беседу, нужно включит в неё следующие виды вопросов:

Вопросы, направленные на:

• анализ сюжета картины;

• пополнение запаса представлений о тех или иных предметах и явлениях, связанных с данной картиной;

• создание стимула к фантазированию;

3. Чтение художественной литературы о персонажах и предметах, которые есть на картине.

Цели: обогатить речь детей литературными речевыми образцами; пополнить знания детей о предметах и явлениях, изображенных на картине. Эффективность этого вида работы возрастает в том случае, если педагог соотносит речевые литературные образцы с картиной.

4. Словарная работа.

Цель: обогатить и активизировать словарный запас детей.

* Называние предметов, изображенных на картине, и объяснение их предназначения;

* Построение антонимических пар (игра «Наоборот»);

* Построение синонимических рядов;

* Подбор родственных слов, которые можно использовать при описании картины (с объяснением значения слова в отдельных случаях).

5. Различные игры.

Игры на акцентуацию внимания.

Цели: развивать зрительное восприятие. Зрительную память и зрительное внимание, активизировать словарь

— «Кто внимательный» — Дети поочерёдно заканчивают предложение, начатое логопедом, нужным по смыслу словом с опорой на картинку, называют детали картины;

— «Найди предмет». Проходит в форме соревнования. Кто больше назовёт живых предметов, неживЭффективностью

— «Кто больше увидит?». Ребёнок называет изображённые на картине предметы определённого цвета, назначения, сделанные из того или иного материала.

— «Классификации»;

Игры на установление связи между предметами.

Цели: научить детей находить связи между предметами, определять причинно-следственные отношения, активизировать словарь.

— «Что с чем?»;

— «Ассоциативные ряды или круги»;

Я соединяю линией два предмета и прошу рассказать, как связаны между собой объекты, которые он соединил. Дети должны вспомнить, какие действия выполняют различные персонажи. Можно использовать схематичное изображение слов-действий. Очень эффективным будеи обыгрывание детьми в пантомиме действий персонажей картины с последующим оречевлением.

— «Оживи картину». Я предлагаю детям закрыть глаза и представить, что они попали в картину. Что вы слышите? (показываю символ «ухо»). «Пройдите» по картине, «дотроньтесь» до предметов, которые вам попадаются на пути. Что вы почувствовали? (показываю символ «рука»). Вдохните запах. Какие запахи вы почувствовали? (показываю симовл «нос»). Попробуйте на вкус. Какие у вас возникли вкусовые ощущения? (показываю символ «рот-язык»).

Сенсорные игры.

— «Сенсорная копилка». Скажите, какой предмет? Что ещё такое же? Дети придумывают метафоры и сравнения по моделям.

— «Было – будет» Ребёнок выбирает любого героя картины. Придумай, что он делал раньше (до появления на картине), что будет делать потом;

— «Я — другой». Выберите героя, скажите в каком он настроении (состоянии). Расскажите, какими он видит предметы или события в таком состоянии. Теперь настроение у него изменилось? Какими теперь он видит окружающее.

— «Раскрась так же»;

Языковые игры.

— «Скажи ласково»;

— «Я — Мы» — образование множественного числа;

— «Действия»;

— «Поэты» — подбор рифмы;

— «Доскажи словечко»

II. Репродуктивный вид рассказывания (воссоздающий, использующий опору)

1. Описательные рассказы.

• Описания предмета по образцу;

• Описание предмета по вопросам логопеда:

• Описательный рассказ по схеме;

• Описательный рассказ по сенсорным символам;

• Описательный рассказ по мнемотаблице;

• Описательные рассказы по цветовым символам.

2. Сравнительно-описательные рассказы.

• Сравнительное описание по аналогии.

• Сравнительное описание по вопросам;

• Сравнительное описание по схеме;

3. Описание картины

• по традиционной методике.

• по системе ТРИЗ;

• по вопросам логопеда;

• по плану;

• частичное описание картины;

• с помощью ориентировочных схем;

• с помощью схематично изображенных деталей;

4. Описание динамического сюжета по картине

Составление рассказа:

• по опорным словам;

• по аналогии;

• по сюжетной картине и стихотворению;

• по предложениям, составленным из опорных слов;

• по картографической схеме (методика В.К.Воробьевой)

III. Творческий вид рассказывания.

Придумывание:

• начала рассказа;

• конца рассказа;

• рассказ от имени какого-либо живого предмета, от первого лица;

• рассказ от имени неживого предмета (оживление неживого предмета);

• придумывание сказки (кантоминация);

• придумывание рассказа на тему.

• аналогично составляется рассказ по пословице и картине.

При работе с рассказами необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь того, что на него станут отвечать ваши дети. Помогать нужно только еще одним вопросом, или двумя. Количество вопросов пропорционально мастерству логопеда.

2. Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Это не имеет смысла.

3. Перед занятием тщательно посмотрите конспект еще раз. Вопросы по картине должны быть лаконичными и точными.

4. Если рассказ не получился или получился с трудом – улыбнитесь, ведь это здорово, потому что успех впереди.

Общие требования к организации работы с картиной:

1. Работы по обучению детей рассказыванию по картине рекомендуется проводить, начиная со 2-й младшей группы детского сада.

2. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на картине.

3. После первой игры картина оставляется в группе на все время занятий с ней (две-три недели) и постоянно находится в поле зрения детей.

4. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально. При этом не обязательно, чтобы все дети прошли через каждую игру с данной картиной.

5. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с использованием конкретного мыслительного приема.

6. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, построенный им самостоятельно с помощью усвоенных приемов.

Полный текст статьи см. в приложении.

Приложения:

- file0.docx.. 2,7 МБ

Опубликовано: 17.11.2021

Конспект НОД в старшей группе ДОУ «Зимние забавы» (составление рассказа по картине)

- 3 января 2021

Программное содержание:

-

Совершенствовать навык детей составлять описательный рассказ по картине.

-

Закреплять умение подробно и логически последовательно излагать содержание картины; самостоятельно придумывать события, предшествующие и последующие изображенным на картине.

-

Упражнять в составлении предложений и включении их в связное высказывание.

-

Развивать связную речь детей в составление рассказа, внимание, память.

-

Воспитывать умение выслушивать до конца ответы товарищей, не выкрикивать.

Материалы и оборудование: картина «Зимние забавы», музыкальный центр, DVD диск с музыкой А. Вивальди «Зима», доска, магниты.

Предварительная работа: беседы с детьми о зиме и зимних развлечениях, подбор определений, подбор синонимов к слову быстро – стремительно, лихо, во весь дух, стрелой, в один миг, тотчас и т.д.

Ход НОД

Воспитатель: Ребята, давайте отгадаем загадку и узнаем, о чем мы с вами будем разговаривать. Итак, послушайте загадку.

Запорошила дорожки,

Разукрасила окошки,

Радость детям подарила.

И на санках прокатила. (Зима).

Короткая беседа по вопросам:

- Ребята о чем эта загадка? (О зиме).

- Какая у нас зима? (Суровая, белая, серебристая, пушистая, снежная, морозная, холодная).

- Что бывает зимой? (Падает снег, воет ветер, замерзают реки).

Молодцы, ребята, вспомнили все её признаки.

Упражнение «Назови действие» (с мячом).

Воспитатель: Я буду говорить незаконченное предложение, а тот, кому я передам мяч, договорит несказанное мной слово.

- Зимой метель… (метёт).

- Ночью ветер в трубах… (воет, завывает).

- Из снеговой тучи снежинки… (падают, летят, кружатся).

- В лесу зимой голодный волк… (воет).

- На зиму медведь в берлоге…… (засыпает).

- Мороз щёки и нос… (щиплет).

- Зимой вода в реке.… (замерзает).

- Иней на ветках деревьев… (блестит).

- Зимой снег всё вокруг… (накрывает).

- Деревья зимой… (спят).

- Под снегом травка зимой… (греется).

- Зимой насекомые… (прячутся).

Молодцы! Хорошо знаете зимние явления. А знаете ли вы, без чего не бывает зимы? Продолжим играть.

Игра «Третий лишний».

Воспитатель: Сейчас послушайте мои зимние слова, одно из трёх слов будет лишнее, вам надо назвать его, объяснив своё решение:

1. Январь, февраль, зима.

2. Снежки, санки, коньки.

3. Метель, лыжи, мороз.

4. Снежок, снеговик, снегирь.

Правильно! Какие умники да умницы! Всё знаете о зиме, зимних явлениях. Ребята, как вы думаете, зимой хорошо или плохо?

Предлагаемые ответы детей:

- Зимой хорошо, потому, что много снега и можно лепить снеговика, играть снежки.

- Зимой хорошо, можно кататься с горы на санках.

- Зимой приходит самый лучший праздник – Новый Год, и это очень хорошо.

- Зимой плохо, когда дует сильный мороз, мы не ходим гулять.

- Зимой бывает плохо птицам – им холодно и нечего есть.

- Зимой хорошо и весело, мы катаемся на лыжах и играем в хоккей.

Воспитатель на каждый ответ рисует виток снежных комков «хорошо», «плохо».

Воспитатель: Посмотрите, ребята, на снежные комки и сделайте вывод: какой снежный ком больше? Зимой хорошего больше: ребята любят играть, веселиться, заниматься спортом.

А вот какие игры они любят играть? Я вам загадаю загадки:

Мои новые дружки и блестящи, и легки,

И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся. (Коньки).

Бегут вперед, задрав носы

За ними вслед – две полосы. (Лыжи).

Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка.

С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (Санки).

Физминутка.

- «Наконец пришла зима, (дети разводят руки в стороны)

- Стали белыми дома (складывают руки домиком на головой)

- Снег не улице идет, (двигают руками сверху вниз)

- Дворник улицу метет, (имитируют)

- Мы катаемся на санках, (приседают, руки вытягивают вперед)

- Пишем на катке круги, (руки закладывают за спину. Медленно кружатся)

- Ловко бегам на лыжах, (имитируют)

- И играем все снежки. (Лепят и бросают снежки)»

Хорошо зимой – много игр, веселых забав. Чем можно зимой заниматься? (Кататься на санках, лыжах, коньках, строить крепости, лепить снеговиков и т. д.).

Динамическая пауза.

Воспитатель: Сейчас мы поиграем. Вы (указывает на половину группы) будете снежинки, а вы (вторая половина) – ветер. Игра повторяется два раза, подгруппы меняются ролями. Снежинки кружатся, бегают на носочках, ветерок отдыхает. Как только скажу «ветерок проснулся» ветерок – дует –ш-ш, снежинки – оседают.

Дидактическая игра с мячом «Назови ласково»

(Дети ловят мяч, дают ответы воспитателю с уменьшительно-ласкательным суффиксом):

- Снег – снежок

- ветер – ветерок

- звезда – звездочка

- зима – зимушка

- елка – елочка

- снежинка – снежиночка

- солнце – солнышко

- снеговик – снеговичок

- звезда – звездочка.

Воспитатель: Многие поэты, писатели и художники в своих произведениях изображали зиму. И в нашей картинной галерее есть картина о зиме. (Воспитатель обращает внимание детей на картину «Зимние забавы»).

Воспитатель: В настоящей картинной галерее есть экскурсовод, который интересно рассказывает всем посетителям о картинах. А вы хотите попробовать стать экскурсоводом, составить и рассказать рассказ по этой картине?

Общение по картине:

- Какое время года здесь изображено?

- Зачем пришли дети на горку, и что там происходило?

- Чем занимались дети? (Дети катаются на санках с горы, лепят снежную бабу, катаются на лыжах, играют снежки).

- Как ребята играют зимой? (Весело, радостно, дружно, интересно, задорно).

- В конце рассказа скажите, какое у ребят было настроение, почему вы так решили.

– Вспомните слова, которые украсят ваш рассказ и сделают его интересным. Не забудьте, что детей при рассказывании можно называть по-разному (дети – детвора, ребята, мальчики и девочки, они).

Рассказы детей по картине.

Рефлексия.

– Что мы сегодня делали? Вы сегодня постарались, составили разные интересные истории. Мне кажется, что эту историю будет интересно послушать дома вашим мамам и папам.

На прощание я хочу вам подарить картинки – раскраски «Зимние забавы». У зимы лишь белая краска, а вы сможете их раскрасить своими цветными карандашами.

Автор: Гумерова Резеда Халидовна, воспитатель МБДОУ ДС КВ «Березка» г. Новый Уренгой, Тюменская область.

, чтобы вы могли оставить свой комментарий.