Все сказочные герои, как и обычные люди, имеют свои дома.

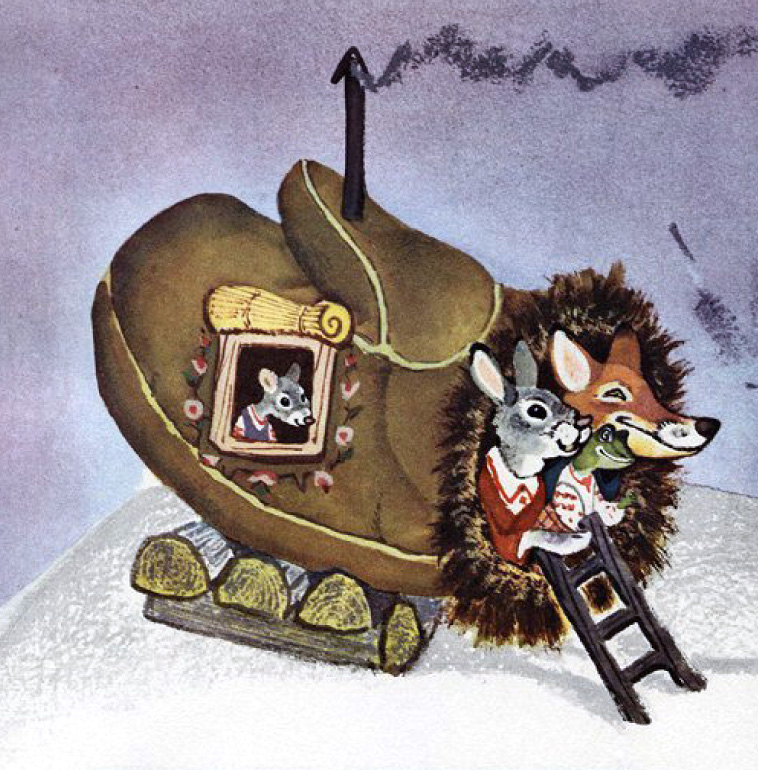

Теремок

Что за домик на опушке

Дал приют Ежу, Лягушке,

Мышке, Зайцу, Петуху?

Дом с трубою наверху,

Из трубы идёт дымок.

Этот домик — … (Теремок)

***

Невелик собою дом,

Но зато вместителен.

Уместиться можно нём

Самым разным жителям.

Не висит на нём замок.

Этот домик — …

(Ответ — Теремок)

В этом доме без забот

Жили звери, только вот,

Медведь к ним пришел потом,

Поломал звериный дом.

(Теремок.)

Он не низок, не высок,

В нем для всех есть уголок.

А медведю нет местечка

Ни в прихожей, ни у печки,

В спальне тоже тесновато.

Убирайся, косолапый!

Но на крышу он полез,

Задрожал зелёный лес.

Все пустились наутёк,

Поломался…(Теремок)

***

У кромки леса чудный дом

Стоит ни низок, ни высок:

Я разглядел его с трудом

И понял — это…. (Теремок)

***

Прибежище Мышки-норушки,

Зелёной Лягушки-квакушки

И прочей звериной компании.

Скажите мне хором название.

(Теремок.)

- Самая дружная коммунальная квартира.

Раковина

Домик рака- отшельника из сказки В. Зотова » Как рак- отшельник нашёл себе друга».

Такой необычный домик защищает рака от зубастых рыбок, мечтающих полакомиться им. Поэтому он круглосуточно ползает с домиком по морскому песку и выходит из него крайне редко.

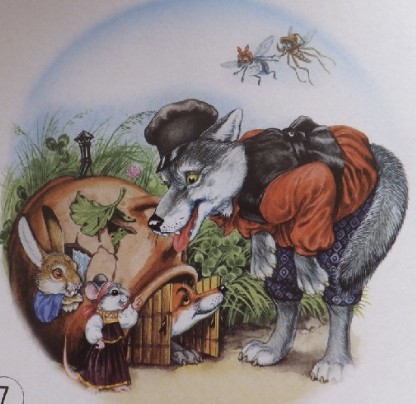

Рукавичка

Как-то раз в лесу густом

Вырос домик под … (кустом)

Рада мышка-поскребушка

И зеленая … (лягушка)

Рад и побегайчик —

Длинноухий … (зайчик)

Ничего, что ростом мал

Меховой домишко —

И кабан туда попал,

И лиса, и … (мишка)

Всем хватило места в нем —

Вот какой чудесный … (дом)

Дзинь-ля-ля — поет синичка:

Это сказка «…»

(Рукавичка)

Кувшин- теремок

Теремок- голубой колокольчик

В сказке Э.Шим голубой колокольчик является теремком для насекомых.

Дело к вечеру, солнце садится, в полях и лугах туманы сырые ползут. Холодает! Летит над поляной Комар-пискун, тоненьким голосишкой плачется:

— И-и-их, гореваньице! Нет у меня, Комара, ни кола ни двора, осенней ночью погреться негде!..

Вдруг видит: среди жёлтой травы стоит голубой колокольчик. Да такой большой, такой ладный — что твой дом! Вот где приютиться-то можно!

Подлетел Комар поближе, спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

Не отвечают Комару. Пусто в теремке.

Забрался Комар в колокольчик, сел, огляделся. Хорошо! Крыша толстая, стены крепкие — и от ветра, и от росы, и от дождей спасут.

— Буду жить-поживать, тепла поджидать.

А вечер всё ближе, туманы всё гуще, роса на травы ложится. Холодно!

Летит над поляной Муха-горюха, слезами заливается:

— Ах, заз-зябла! Нет у меня, Мушки, ни одеяльца, ни подушки, голову приклонить некуда…

Вдруг видит: стоит над мокрой травой голубой колокольчик. Да такой славный — что твой дом!

Подлетела Муха поближе, спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Я — Комар-пискун. А ты кто?

— Я — Муха-горюха. Давай вместе жить-поживать, тепла поджидать!

— Ну, полезай.

Забралась Муха в колокольчик, села, огляделась. Хорошо! Крыша хоть и качается, стены хоть и гнутся, но зато тепло да сухо. Можно ненастье переждать!

А вечер совсем близок, на небе звёзды проглядывают, травы инеем покрываются. Холодище!

Летит над поляной Шмель-опрокидень, брюзжит:

— Эх, ж-жизнь… Нет у меня, Шмеля, ни одеж-жи ни ж-жилья. И пож-жалеть меня некому!

Вдруг видит: стоит в индевелой траве голубой колокольчик — что твой дом!

Подлетел Шмель поближе, спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Я — Комар-пискун.

— Я — Муха-горюха. А ты кто?

— Я — Шмель-опрокидень. А ну, потеснитесь, буду с вами ж-жить!

Полез Шмель в колокольчик, только было уселся, как…

опрокинулся стебель,

посыпались лепестки,

повалились наземь и Комар-пискун, и Муха-горюха,

а сверху на них — Шмель-опрокидень!

Теремка-то и не стало.

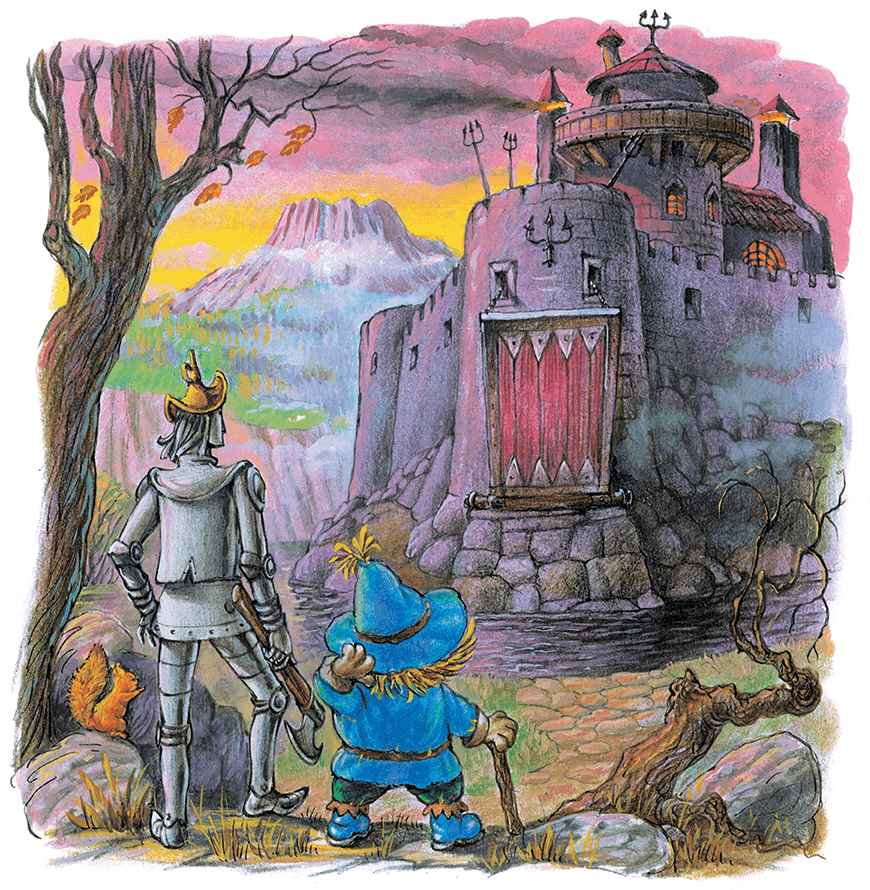

Замок людоеда

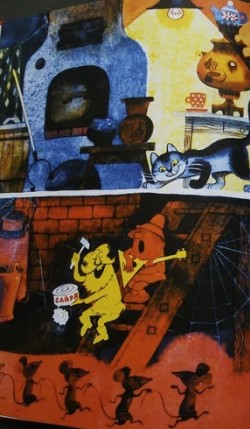

Домик под печкой

Л.Кузьмин «Жёлтый с красным»

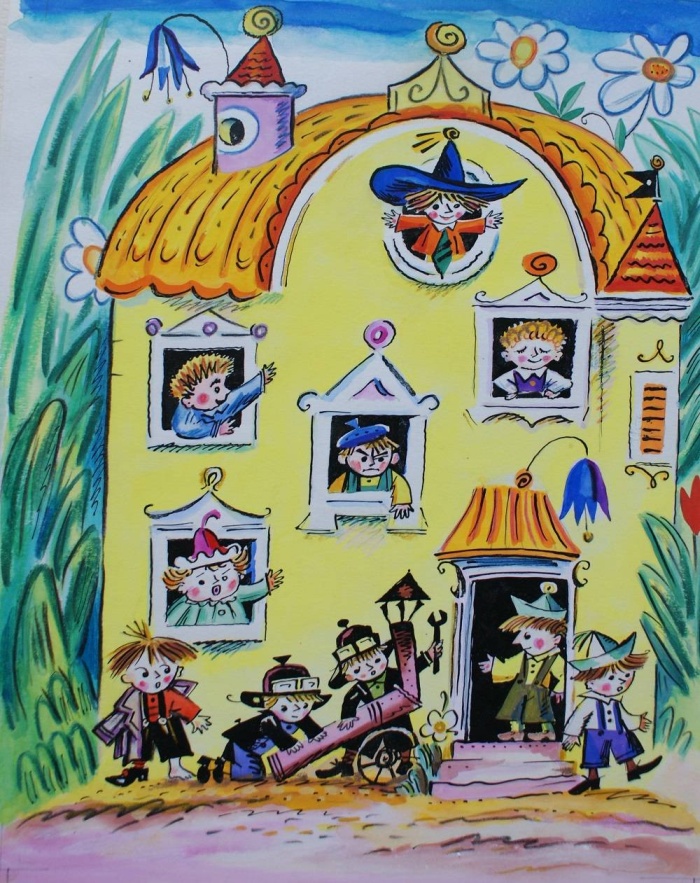

Домик коротышек из Цветочного города

Зимовье зверей

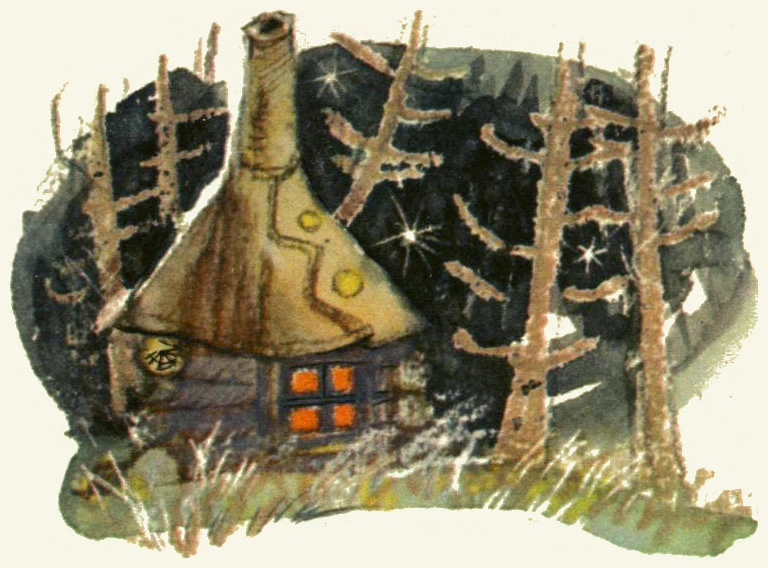

Избушка на курьих ножках

К лесу передом стоит

И кривой трубой дымит.

Там Яга — лесная бабка —

На печи зевает сладко.

(Ответ — Избушка на курьих ножках)

***

Я — изба на курьих ножках,

Я тепла и высока.

Есть и крыша, и окошко,

И тесовые бока.

***

В глухом лесу, среди болот,

Старуха в домике живёт.

С двумя ногами этот дом,

И повернуться передом

Он может к лесу, может к гостю, –

Смотря уж кто о том попросит.

Он с детства каждому знаком.

Ответьте, – что это за дом?

(Избушка на курьих ножках)

Прописи- раскраски избушки

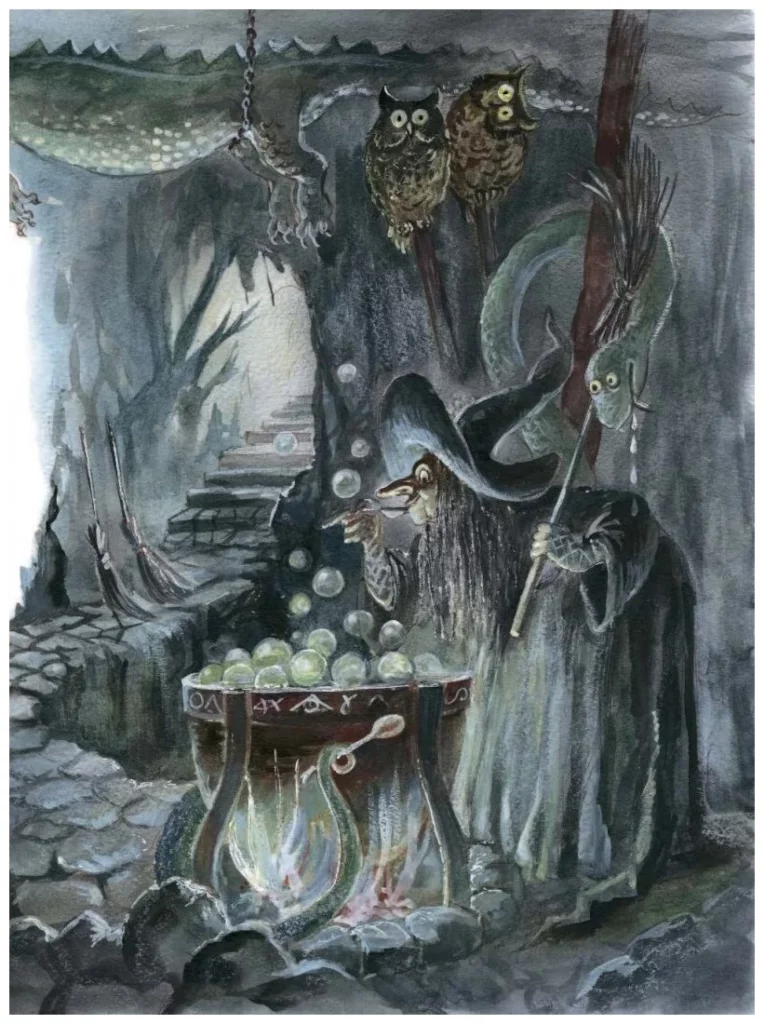

Пещера злой колдуньи Гингемы

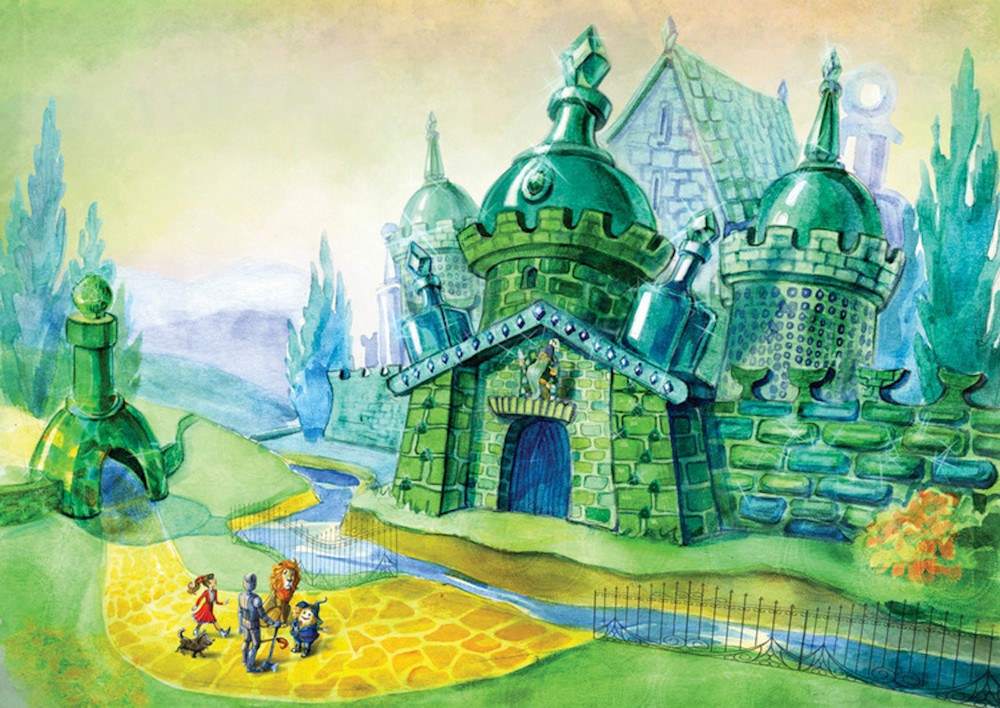

Сказочная повесть А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»

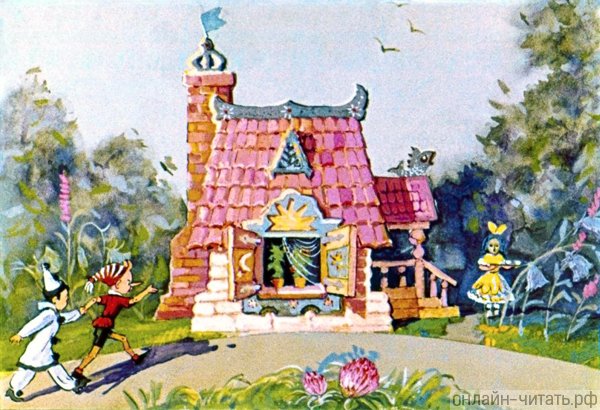

Домик Мальвины в лесу

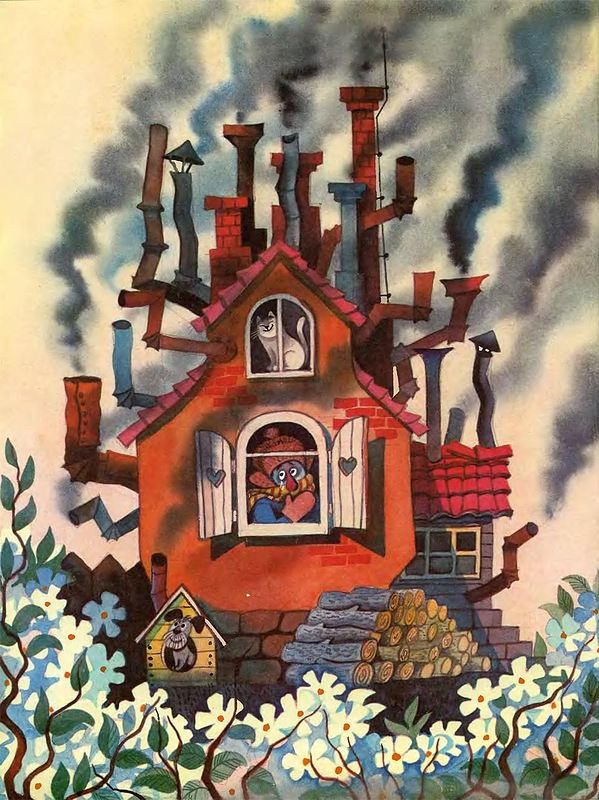

Дом с 20-ю печками

Л.Кузьмин «Зябкий человечек»

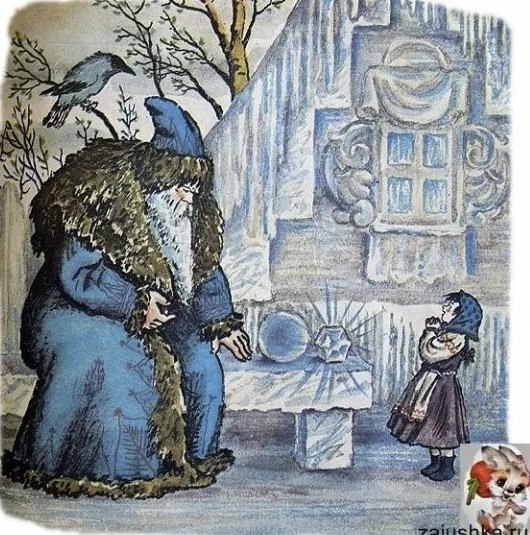

Дом Мороза Ивановича

Сказка Владимира Одоевского «мороз Иванович

Лубяная избушка зайца

В сказке лисонька плутовка

Обманула зайку ловко,

Из избушки выгнав прочь.

Плакал зайка день и ночь.

Но в беде eму помог

Один смелый петушок.

(Зайкина избушка)

Домик кума Тыквы

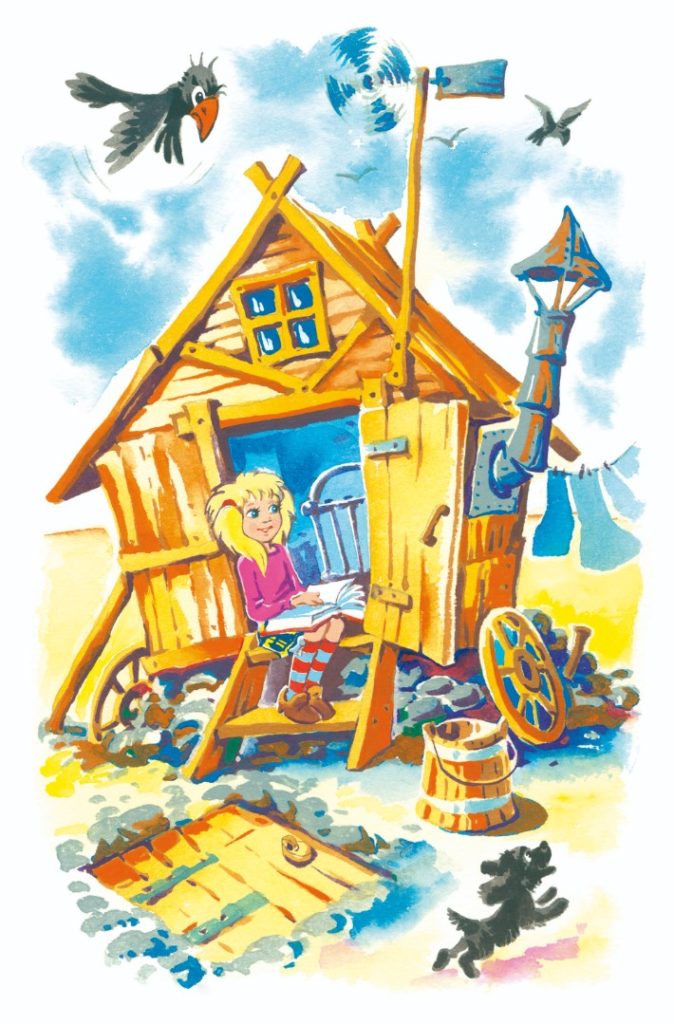

Повозка- домик Элли

Замок Людоеда

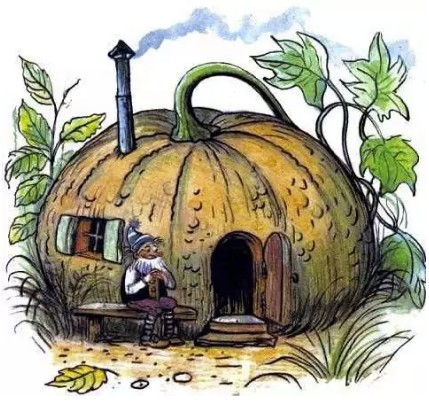

Домик- тыква

Сказка Гном Гномыч и Изюмка — Балинт А.

Пряничный домик

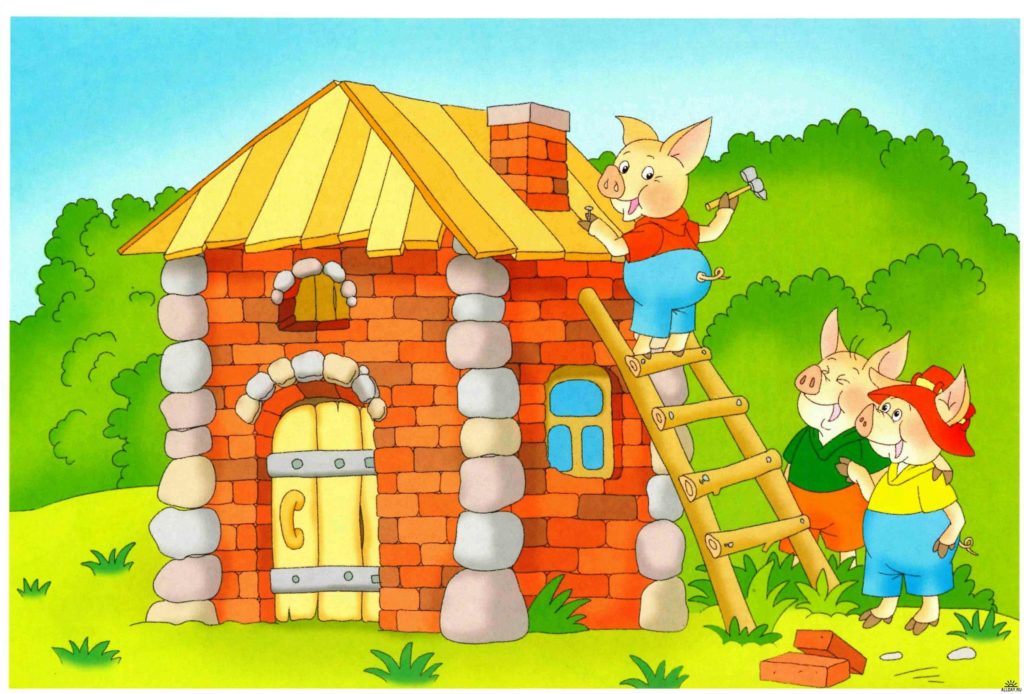

Каменный дом поросёнка Наф-Нафа

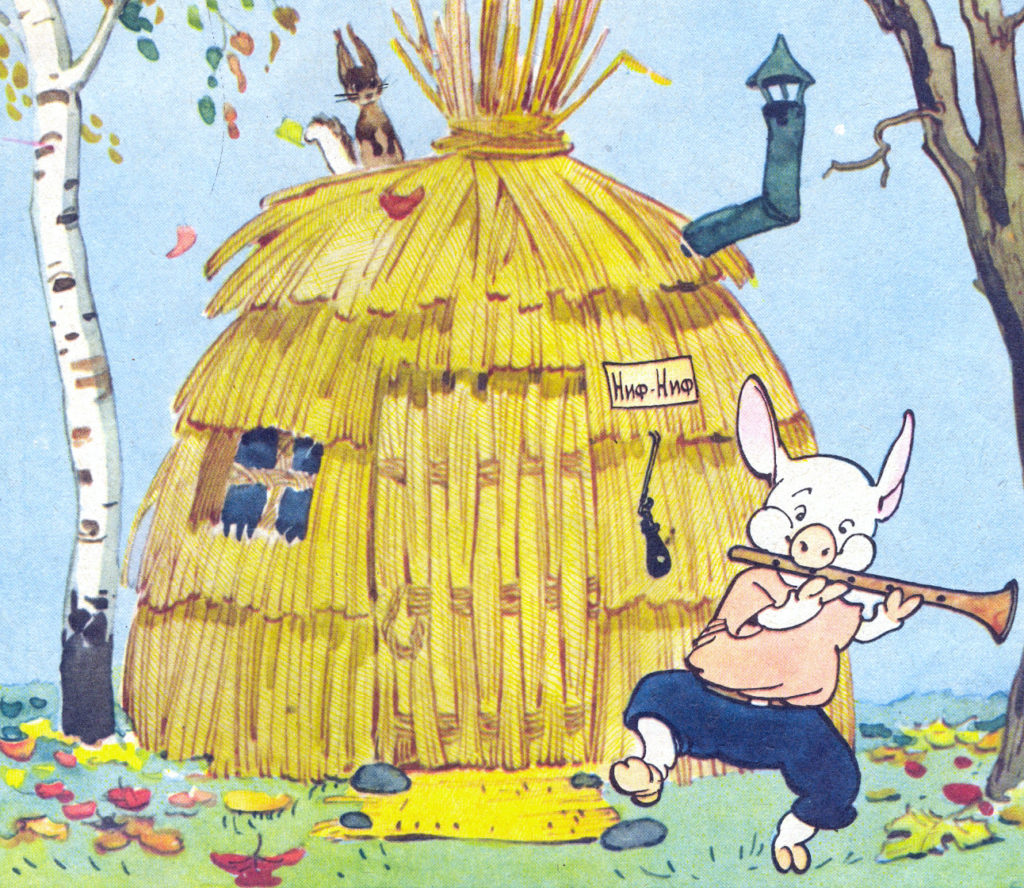

Соломенный дом поросёнка Ниф-Нифа

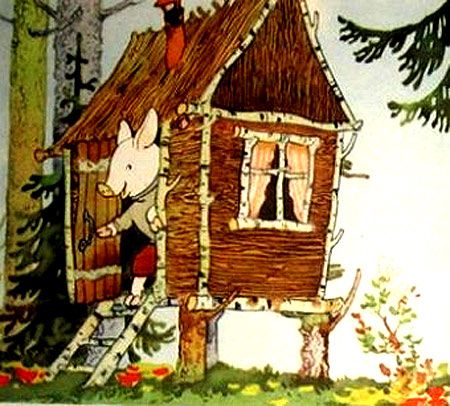

Домик из веток поросёнка Нуф-Нуфа

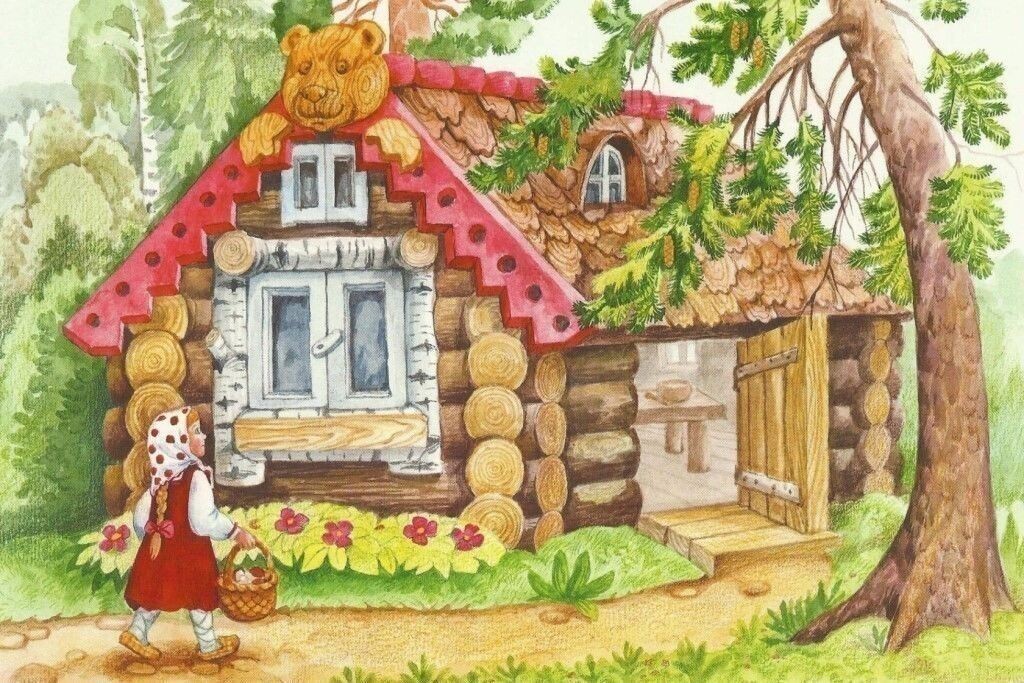

Дом 3-х медведей

Ледяная избушка лисы

На маленькой лесной опушке

Стоят две сказочных избушки.

У зайчонка тёплый дом,

У лисицы покрыт он льдом.

(Ледяная избушка)

***

Свой дом зимою, в холода

Она слепила изо льда.

Но дом стоял прекрасно в стужу,

Весной же превратился в лужу.

Замок Снежной королевы

Домик Метелицы

Сказка братьев Гримм «Госпожа Метелица»

Дом гномов

Ветхая землянка старика и старухи

Царский дворец

Замок Кощея

Домик Кикиморы

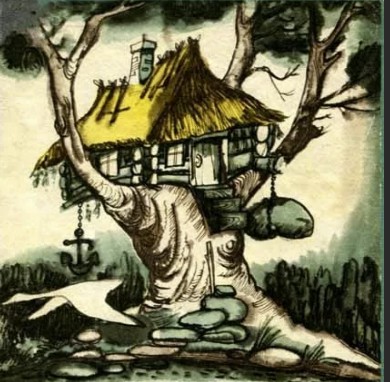

Домик Карлсона на крыше

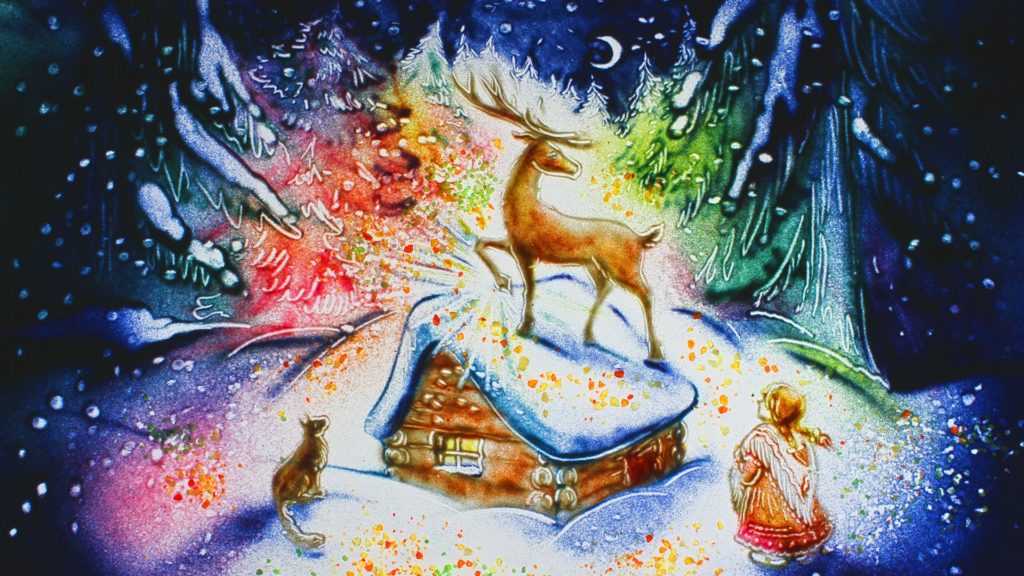

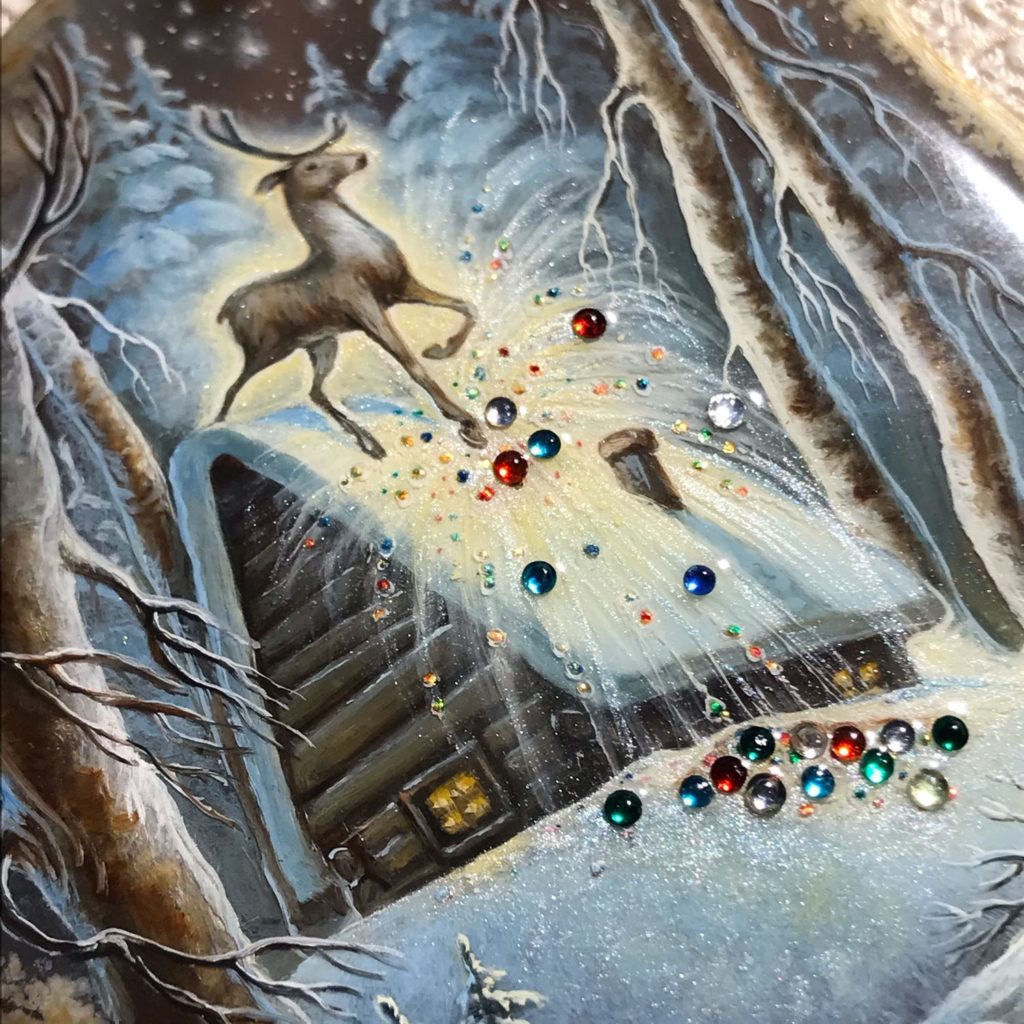

Избушка деда Коковани

Сказка П.Бажова «Серебряное копытце»

Дом у Чебурашки

Кошкин дом

А теперь про чей-то дом

Разговор мы заведём.

В нем богатая хозяйка

Припеваючи жила,

Но пришла беда нежданно

Этот дом сгорел дотла!

(Кошкин дом)

***

В огне пожара — новое строение,

кипит работа по его тушению.

Льёт воду курица ведром,

свинья же тушит решетом.

Кто как умеет — борется с огнём.

Чей загорелся в роще дом?

(Кошкин дом)

Дарманьян Григорий

Домик бабушки Красной шапочки

Дом Пятачка

Домик Винни Пуха

Домик Совы

Жилище Кролика

Жилище Джинна

Хрустальный домик Белочки

Замок Чудища из сказки «Аленький цветочек»

Терем 7 Богатырей из «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

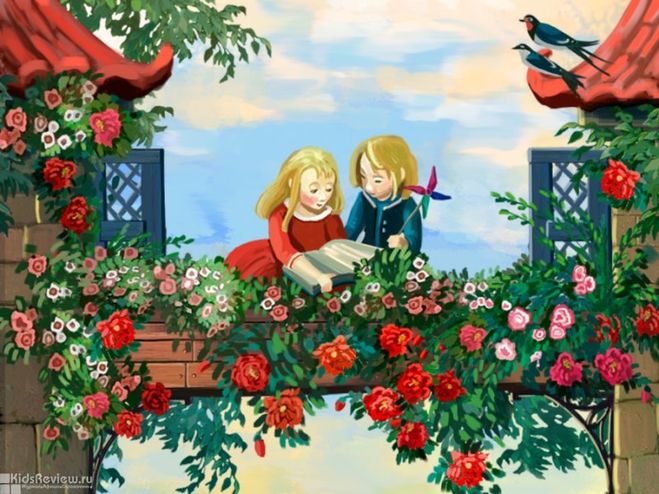

Дома Кая и Герды

Сказка Андерсена «Снежная Королева»

Дворец Гудвина

Пещера Змея Горыныча

Шатёр Шамаханской царицы

Домик козы и семерых козлят

Дворец царя Холода из хрустального льда

Хижина Железного Дровосека

Избушка бабы Моры

Камышовый дом водяных на дне пруда из сказочной повести О.Пройслера «Маленький водяной»

Дуб с дуплом из сказки Виталия Бианки «Теремок»

Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-престарый. Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый.

По стволу скок-поскок, носом стук-постук — выстукал, выслушал и давай дырку долбить. Долбил-долбил, долбил-долбил — выдолбил глубокое дупло. Лето в нём пожил, детей вывел и улетел.

Миновала зима, опять лето пришло.

Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит — дуб, в дубу — дырка. Чем Скворцу не теремок?

Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем.

Натаскал Скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле жить, детей выводить.

Год живёт, другой живёт — сохнет старый дуб, крошится: больше дупло — шире дыра.

На третий год узнал про то дупло желтоглазый Сыч. Прилетел. Видит — дуб, в дубу — дырка с кошачью голову. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Жил Дятел пёстрый — нос вострый, теперь я живу — Скворец, первый в роще певец. А ты кто?

— Я Сыч. Попадёшь мне в когти — не хнычь. Ночью прилечу — цоп! — и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел!

Испугался Скворец Сыча, улетел.

Ничего не натаскал Сыч, стал так в дупле жить: на своих перышках. Год живёт, другой живёт — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнала про дупло Белка. Прискакала. Видит — дуб, в дубу — дырка с собачью голову. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Жил Дятел пёстрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, теперь я живу — Сыч. Попадёшь мне в когти — не хнычь. А ты кто?

— Я Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка. У меня зубы долги, востры, как иголки. Ступай из терема вон, пока цел!

Испугался Сыч Белки, улетел.

Натаскала Белка моху, стала в дупле жить.

Год живёт, другой живёт — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнала про то дупло Куница. Прибежала, видит — дуб, в дубу — дыра с человечью голову. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Жил Дятел пёстрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадёшь ему в когти — не хнычь, теперь я живу — Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка. А ты кто?

— Я Куница — всех малых зверей убийца. Я страшней Хоря, со мной не спорь зря. Ступай-ка из терема вон, пока цела!

Испугалась Белка Куницы, ускакала.

Ничего не натаскала Куница, стала так в дупле жить: на своей шёрстке.

Год живёт, другой живёт — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнали про то дупло пчёлы. Прилетели. Видят — дуб, в дубу — дыра с лошадиную голову. Кружат, жужжат, спрашивают:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Жил Дятел пёстрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадёшь ему в когти — не хнычь, жила Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка, теперь я живу — Куница — всех малых зверей убийца. А вы кто?

— Мы пчелиный рой — друг за дружку горой. Кружим, жужжим, жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока цела!

Испугалась Куница пчёл, убежала.

Натаскали пчёлы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой живут — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнал про то дупло Медведь. Пришёл. Видит — дуб, в дубу — дырища с целое окнище. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Жил Дятел пёстрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадёшь ему в когти — не хнычь, жила Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка, жила Куница — всех малых зверей убийца, теперь мы живём — пчелиный рой — друг за дружку горой. А ты кто?

— А я Медведь, Мишка, — вашему терему крышка!

Влез на дуб, просунул голову в дупло да как нажал!

Дуб-то пополам и расселся, а из него — считай-ка, сколько лет копилось:

шерсти,

да сена,

да воску,

да моху,

да пуху,

да перьев,

да пыли —

да пх-х-х!..

Теремка-то и не стало.

Подводное логово злой колдуньи Урсулы

Сказка про Русалочку

Пещера Арахны

Пещера, где обитала и спала длительным заколдованным сном колдунья- великанша Арахна.

Пещера расположена в длинном, довольно-таки узком ущелье кругосветных гор. Недалеко от деревни гномов. Внутри пещеры очень тепло и весьма уютно. Стены и пол гладкие и ровные. Так же там имеется гигантская лежанка из камня,устланная мхом. У изголовья стоит большая бочка с водой. Недалеко лежит высокий камень, имеющий плоскую верхушку. Он служит столом.

Дворец морского царя

Сказка про Русалочку

Жилище Джинна

«Домик» джинна

Из сказки старинной,

Который слегка

Трут о бока,

А внутри джинн

Тоскует один!

(Волшебная лампа)

Русские народные сказки

как воспроизведение истории архитектуры жилых построек

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) Региональная конференция-конкурс индивидуальных исследовательских проектов, выполняемых школьниками при научном консультировании ученых Международной ассоциации строительных вузов (АСВ) Предметная номинация — Строительство и архитектура Возрастная номинация — 4 класс Тема проекта: Русские народные сказки как воспроизведение истории архитектуры жилых построек Сатаева Александра Евгеньевна МБОУ СОШ № 74 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Нижний Новгород Руководитель: учитель начальных классов МБОУ СОШ № 74 Новожилова Светлана Константиновна 2016г.

Слайд 2

Сказки каждой страны несут в себе основы морали, культуры, традиций и быта каждого отдельного народа. Они учат нас видеть грань между добром и злом, испытывать чувство сострадания, уважения и прощения. Именно сказки в подходящей для ребенка форме объясняют правила жизни, ценность культурных традиций. Русские народные сказки – это не только поучительные истории, это еще и описание исторических особенностей народов Руси. В сказках описывается реальная жизнь народа: домашняя утварь, скот, пища, охота и рыболовство, а также хозяйственные постройки и жилища наших предков. Актуальность выбранной темы определяется тем, что сохранившиеся в сказках образы быта русского народа способствуют активизации памяти, речи и мышления человека, оказывая тем самым влияние на становление личности и самоопределение, а также могут знакомить детей с особенностями работы архитектора. Архитекту́ра , или зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Целью данной работы является исследование архитектурных особенностей упомянутых в русских народных сказках жилищ, таких как землянка, изба, терем, чертог, хоромы, палаты.

Слайд 3

Землянка Жил старик со своею старухой У самого синего моря; Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года. А.С. Пушкин Землянка – это жилье, вырытое в земле. Внутри землянки обычно находился очаг. Делается землянка обычно из подручных природных материалов. Рис. 1. Землянка, наше время. http://www.topauthor.ru/kak_postroit_zemlyanku_be4b.html Рис. 2. Землянка из деревни Новотроицкое. Внутренний вид и вид снаружи. Реконструкция. XIX в. Кадр из фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950г.

Слайд 4

Изба «Изба» ( истопка , истобка , истба , изба), избенка, избеночка, избушка) означает жилой деревянный дом, постройка с печью. «Курные» избы топились по-черному. «Белые» избы имели дымоход. Дым из устья печи выходил («курился») прямо в помещение избы и только потом через отверстие в крыше – дымарь или дымник . Рис. 3. Курная или черная изба, XIX в. Рис. 4. Дымник или дымарь. Рис. 5. Белая изба. Кадр из фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950г.

Слайд 5

Изба лубяная Прилагательное «лубяная» образовано от существительного «луб», которое означает подкорье или исподняя кора, покрывающая блонь (заболонь – наружные слои древесины). Рис. 6. Слои ствола любого дерева. Фото: http://mastrerkon.ru/brevno-sloi-dereva/

Слайд 6

Избушка на курьих ножках Возникновение образа избушки на курьих ножках исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными корнями. Избы на таких пнях предположительно строились в болотистых местах. Сами пни-сваи окуривались дымом, чтобы предотвратить гниение древесины. Рис. 8. Дом в Якутске на сваях-ножках. Рис. 7. Беседка «Избушка на курьих ножках» архитектора В.М. Васнецова, 1882г. Поселок Абрамцево, Сергиево-Посадский район, Московская область. Курья нога – это развилка одной дороги на три. Избушка на курьих ножках – это избушка, стоящая на развилке дорог (рис. 9). Кадр из фильма «Летучий корабль». 1979г.

Слайд 7

Терем Терем – это жилое помещение в верхней части здания или отдельный дом в виде башни. Рис. 10. Сказочный теремок . Эскиз В.М. Васнецова, 1898 г. Рис. 11,12. Теремной дворец Московского Кремля, 1635—1636 гг. Кадр из фильма «Терем-теремок». 1971г. « Златоверхний теремок» – резиденция Президента Российской Федерации

Слайд 8

Автор шаблона: Ранько Елена Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ лицей №21, г. Иваново. Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/ Спасибо за внимание!

В статье представлен результат исследования архитектуры жилых построек, упомянутых в русских народных сказках. Дано описание таких строений как землянка, изба, избушка на курьих ножках, терем, чертог, хоромы, палата.

* * *

Сказки каждой страны несут в себе основы морали, культуры, традиций и быта каждого отдельного народа. Сказки легко запоминаются, поэтому в начальной школе упражнения по русскому языку, литературе, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, музыке и другим предметам составлены на основе сказочных образов.

Русские народные сказки – это не только поучительные истории, это ещё и описание исторических особенностей народов Руси. В сказках описывается реальная жизнь народа: домашняя утварь, скот, пища, охота и рыболовство, а также хозяйственные постройки и жилища наших предков.

По результатам анкетирования, проведённого среди учеников 4 класса, мы выяснили, что сказка – это любимое произведение 100% опрошенных. На вопрос, как вы себе представляете облик жилищ, описанных в сказках, мы получили следующие ответы:

— землянка – это жильё для бедных;

— изба – это деревянный дом;

— избушка на курьих ножках – это дом Бабы-Яги;

— палаты – это богатые строения и другие.

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется тем, что сохранившиеся в сказках образы быта русского народа способствуют активизации памяти, речи и мышления человека, а также могут знакомить детей с особенностями работы архитектора.

Целью данной работы является исследование архитектурных особенностей упомянутых в русских народных сказках жилищ, таких как землянка, изба, терем, чертог, хоромы, палаты.

Задачи исследования:

— чтение сказок и выбор слов, обозначающих жилые постройки;

— работа с толковыми словарями В. И. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожёгова;

— определение архитектурного облика жилищ на основе анализа научно-методической литературы по строительству.

Теоретическая значимость исследования: дано описание облика строений и составлен их перечень, с учётом хронологической последовательности развития строительства древней Руси.

Практическая значимость. Результаты исследования представлены учащимся школы в виде доклада, посвящённого архитектурному наследию России.

Архитектура жилых построек в русских народных сказках

Землянка

Кадр из фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950г.

Вспомним сказку «Чудесный колокольчик», в которой говорится о том, как мачеха в наказание отправила падчерицу в лес в надежде на её погибель. Падчерица поселилась в землянке медведя Михайло Потапыча, который наградил девочку дорогими подарками и отпустил домой, а мачеху и её родную дочь наказал за жадность и злобу.

Сюжет народной сказки, услышанной А. С. Пушкиным в рассказах няни, лег в основу «Сказки о рыбаке и рыбке» и дошёл до наших дней. В этой сказе старик со старухой жили в ветхой землянке у самого синего моря.

Как же выглядела эта постройка и почему она названа землянкой? Обратимся к Толковому словарю Д. Н. Ушакова: землянка – это жильё, вырытое в земле.

Землянка — один из древнейших видов жилья, для строительства которого использовались подручные материалы. Для строительства землянки необходимо вырыть яму или найти естественное углубление и перекрыть его бревнами, укрыть ветками и засыпать землей. В славянских землях полуземлянки (землянки с бревенчатым срубом, большая часть которого возвышается над землёй) сохранялись до позднего средневековья XIII-XIV веков.

Изба

Кадр из фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950г.

Изба, избушка чаще других построек упоминается в русских сказках. В толковом словаре В. И. Даля слово «изба» (истопка, истобка, истба, изба), избёнка, избёночка, избушка) означает жилой деревянный дом, постройка с печью.

Изба строилась из крупных круглых брёвен, которые по четыре соединялись в четырёхугольник — венец. Изба имела деревянный пол. В избах устраивали подполье, где зимой ставили капусту, грибы и квас.

Изначально изба топилась «по-чёрному», то есть дым из устья печи выходил («курился») прямо в помещение избы и только потом через отверстия в крыше (специальные деревянные трубы — «дымники») и в стенах (через окошки) выходил наружу. Такие избы назывались курными. Дымники обычно украшались резьбой. По ним ещё издали можно отличить курную избу. Дым, сохранявшийся в верхней части избы постоянно дезинфицировал помещение, сводя к минимуму число тараканов, сверчков и т.п.

С распространением потолка в XVIII веке в практику постепенно входит топка «по-белому», то есть стали все шире распространяться печи с дымовыми трубами, выходящими на крышу. Этот процесс во второй половине века нарастает, несмотря на то, что топка по-белому требовала гораздо больше дров.

Изба лубяная

В сказке «Лиса и заяц» у лисицы была избёнка ледяная, а у зайчика лубяная. Из чего же построена избушка зайки? Прилагательное «лубяная» образовано от существительного «луб», которое означает подкорье или исподняя кора, покрывающая блонь (заболонь – наружные слои древесины).

В толковом словаре Ожёгова мы нашли такое значение: луб – это пласт, кусок коры липы, вяза и некоторых других лиственных деревьев вместе с волокнистой внутренней частью. Луб шёл на изготовление кровли, мочала, лыка (корзины, лапти).

Таким образом, можно предположить, что лубяная избушка зайки построена из подкорного слоя стволов деревьев.

Избушка на курьих ножках

Кадр из фильма «Летучий корабль». 1979г.

Баба-Яга, наверное, самый знакомый персонаж русских сказок. «Финист – ясный сокол», «Царевна-лягушка», «Терёшечка» — лишь малая часть всем известных сказок, запоминающихся загадочным образом этой старушки. Любой житель России может ответить на вопрос: где живёт Баба-Яга? Конечно, в избушке на курьих ножках! Но, почему ноги названы курьими, а не куриными, и сколько на самом деле было этих ног, доподлинно неизвестно. Есть несколько мнений на этот счёт.

Возникновение образа избушки на курьих ножках исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пни с обрубленными корнями. Избы на таких пнях предположительно строились в болотистых местах. Причём, пни не всегда выкорчёвывались. Для строительства избы выбирались вековые деревья, которые образовывали четырехугольник или имели стволы большого диаметра. Деревья спиливались, и на их пни ставился сруб. Сами пни-сваи окуривались дымом, чтобы предотвратить гниение древесины.

В подтверждение этому мнению можно привести пример из современности — город Якутск, который называют «город на курьих ногах». Якутск построен на грунтах вечной мерзлоты, верхние слои этих грунтов летом оттаивают. Поэтому большая часть зданий построена на сваях-ножках, уходящих под землю на 4-5 метров и обеспечивающих устойчивость зданий в период оттаивания.

Есть и ещё одно мнение на происхождение понятия «курья нога» (единственное число – прим. автора). Курья нога – это развилка одной дороги на три. Избушка на курьих ножках – это избушка, стоящая на развилке дорог.

Терем

Кадр из фильма «Терем-теремок». 1971г.

Русская народная сказка «Теремок» — одно из самых первых произведений о дружбе и взаимопомощи, которое узнают дети дошкольного возраста.

В толковом словаре В. И. Даля терем – это поднятое, высокое жилое здание или часть его; одинокий домик, в виде башни; жилище владельца внутри кремля.

О том, что у терема есть два значения и оба они верны, можно подтвердить примерами из живописи и дошедших до наших времен названиями объектов культурного наследия.

Например, в Московском Кремле расположен памятник русской архитектуры – Теремной дворец, построенный в 1635-1636 годах. Верхний этаж этого строения назван «златоверхний Теремок», от чего и получил своё название сам дворец.

Чертог

Кадр из фильма «Аленький цветочек». 1952г.

В сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», записанной со слов ключницы Пелагеи, упоминается строение — чертог, в котором жило чудище – заколдованный королевич.

Чертог — это палата, храмина, хоромина, большой и пышный покой, великолепного убранства комната; дворец, палаты, внутренность богатого дома. В большей степени чертог имеет значение «дворец». Чертог редко упоминается в русской литературе, вероятно, потому, что является заимствованием из тюркских языков, распространенных в Азии и Восточной Европе, и восходит к персидскому первоисточнику cartak.

[9]

Хоромы

Кадр из фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950г.

Хоромы — в старину на Руси называлось обширное деревянное жилое строение, со всеми его частями.

В состав хором входили горница, кладовые, сени, светлицы, также и дворовые постройки: погреба, бани, хлева, амбары и другие.

Хоромы строились без особой симметрии. Видимо такой самобытностью они и привлекали взоры иностранцев, приезжавших в Россию.

В отличие от палат, хоромы строились только из дерева.

Палата

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане». 1984г.

Палата – великолепное жилое каменное здание, часто упоминается в сказках, как жилое помещение царей и богатых людей (например, «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).

Палаты (от лат. palatium — дворец, чертог) — термин, обозначающий русские средневековые, преимущественно жилые каменные или кирпичные сооружения.

Великолепие этих построек мы можем оценить и сегодня, увидев дошедшие до наших дней памятники архитектуры: Грановитая палата Московского Кремля – одно из старейших зданий Москвы, и Владычная палата — памятник архитектуры XV века, расположенный на территории Великого Новгорода.

Заключение

Русские народные сказки, на наш взгляд, — это кладезь исторической информации. Видимо, русский человек так устроен, что он интуитивно может себе представить быт, окружавший героев этих поучительных историй.

На основе анализа научно-методической литературы мы выяснили, что изначально люди жили в землянках, землянки перерастали в полуземлянки и в избы. Избы надстраивались, и появлялись терема. С освоением каменных ремёсел строились шикарные дворцы и палаты. Можно, наверное, предположить, что сегодняшние сказки отражали бы архитектурный облик многоэтажных домов и уникальных высотных зданий.

В заключение хочется сказать «спасибо» людям – сочинителям и хранителям сказок, благодаря которым мы сегодня имеем возможность в интересной форме подать ребёнку историческое наследие нашей Родины.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку.

-

0

Признайтесь честно, разве вам в детстве не хотелось жить в сказочном тереме посреди леса?

Таком, как из наших любимых фильмов-сказок. Или как в мультфильме на все времена — «Летучий корабль».

Чтоб стоять на резном балконе, смотреть, как к нему приближается тот самый летучий корабль. А потом бросить родителей-деспотов и умотылять с Иванушкой-дурачком в дальние страны, напоследок топнув ногой со словами: «А я не хочу, не хочу по расчёту, а я по любви, по любви хочу!»

Впрочем, это уже история совсем другой сказочной героини.

Потом вырастаешь и узнаёшь, что корабли не летают, а самолёт, если попытается пристать к балкону, так и терем разрушить может.

И лишь где-то в глубине души остаётся светлая грусть по сказочным теремам. И представляешь, как можно было бы сидеть на веранде такого терема, где пляшут отсветы цветных витражей, и чтобы самовар дымился, ароматное варенье блестело на ложечке и чтобы кресло-качалка…

Знаете, что интересно?

Мечты о лесных теремах — они же не только в голове романтических юных особ возникали.

Поэтому были на Руси терема. Были. Не только в сказках. Хотя выглядели совершенно сказочно.

Да вот только после 1917 года не нужны они никому стали.

Новое время, новые сказки.

Старые хозяева теремов или сами уехали, или прогнали их. Ну а сами терема постепенно разрушались.

Такая судьба была уготована одному из красивейших теремов — лесному терему в Асташово.

Тут, как говорится, и сказочке конец… Был бы.

Но сказки они на то и сказки, чтобы иногда случаться в жизни.

И случилось так, что полу разрушенный и заброшенный терем в лесу увидел хороший человек. И решил от терем восстановить.

Поэтому стоит теперь в чухломских лесах сказочный дворец во всей своей первозданной красе.

Да не просто стоит. Туда можно приехать, пожить, выйти на балкон и стоять там вглядываясь в бескрайние лесные пространства — не прилетит ли летучий корабль.

Ну, или просто пить чай на залитой солнцем веранде с ароматным вареньем.

Впрочем, давайте я начну рассказывать по порядку. Что это за терем, как туда добраться и что там делать.

Построил этот почти сказочный терем в деревне Асташово, что находится недалеко от Чухломы (название смешное, но мало знает, где это — поэтому на карту посмотрите) в 1897 году крестьянин Мартьян Сазонов для своей молодой жены.

Ну, как крестьянин. Выходец из крестьян.

Крестьяне в тех краях были работящие, рукастые и ездили на заработки в столицу. Вот Мартьян и был таким крестьянином-отходником.

Начинал со столярного дела. А к моменту строительства терема у него было два доходных дома в Санкт-Петербурге.

Двухэтажный деревянный дом он построил в так называемом «русском стиле» — с многочисленными деталями и украшениями.

За основу же, как считается, был взят проект петербургского архитектора И. П. Ропета. Он же — Иван Николаевич Петров.

Проекты его домов публиковались в журнале «Мотивы русской архитектуры».

Через 20 лет после публикации в журнале Мартьян Сазонов решил воплотить его в жизнь.

В итоге получился сказочный терем посреди обычной деревни.

Сам Мартьян до революции не дожил и не увидел, как дом конфисковали, как до середины сороковых годов двадцатого века стоял дом пустым, как потом его стали использовать в качестве сельсовета, клуба, медпункта, сельской библиотеки.

К 70-м годам люди постепенно начали покидать Асташово и окрестные деревни. Сельсовет переехал в Введенское.

Асташово опустело. Брошенные дома заросли бурьяном. А терем — частично был разграблен, частично сам разрушился.

Вот таким увидел его Андрей Павличенков в начале 2000-х годов, прогуливаясь по окрестным лесам.

А дальше начинается сказочная история про то, как предприниматель решил вложить деньги в абсолютно никому не нужный терем.

Терем, которого уже и по документам не существовало.

В 2005 году начались работы по реставрации терема.

Было принято решение сохранить от уникального терема всё.

Терем отфотографировали — со всех сторон, каждый уголок. Обмерили, всё зафиксировали. Собрали остатки декора. Кусочки обоев, образцы краски, обломки резьбы и изразцов.

Терем разобрали. Все брёвна и доски пронумеровали и вывезли в реставрационные мастерские под Вологдой.

Больше шести лет шла реставрация с применением исторических технологий.

Около 60% терема удалось спасти. Остальное восстановили с максимальной точностью.

Правда, как потом оказалось, такая точность — не всегда хорошо.

В случае с утеплением дома доскональное повторение того, как было при Мартьяне Сазонове сыграло злую шутку.

Так в отличие от традиционного утеплителя срубов — проложенного между брёвнами мха — Сазонов, как человек богатый, использовал более дорогой материал — войлок.

При реставрации терема тоже решили использовать войлок — повторять так повторять. Однако не учли того, что Сазонов использовал дом только летом. За зиму дом промерзал. Видимо благодаря этому моль не успевала поселиться в доме надолго.

Сейчас же в доме живут круглый год. Уже все средства по выведению моли перепробовали. Но она живёт и здравствует и потихоньку подъедает войлочные запасы.

Но это, пожалуй, единственный минус от досконального следования оригиналу.

Всё остальное вызывает только восторг и уважение от проделанной работы.

В доме сохранили места, напоминающие о том, как всё это было, и что было сделано, и как стало.

Пронумерованные брёвна, старые доски.

Кусочек назаштукатуренной стены, где можно увидеть тот самый злополучный войлок.

Доски с «наскальными» надписями тех времён, когда терем стоял заброшенный.

На старых брёвнах сохранили старую краску.

Восстанавливали по кусочкам, по небольшим деталям.

Обои, например, восстановили по вот таким обрывкам.

Восстанавливали узор, по химическому анализу красок — цвет. Взялись за такую работу специалисты из Великобритании.

Узнав историю терема, они сделали работу бесплатно. А образец обоев включило в свой каталог под названием «Astashevo Damask». Теперь любой желающий может заказать себе обои как в тереме.

Оценить масштабы сделанного даже находясь в тереме, разглядывая фотографии руин и сравнивая их с интерьерами, очень сложно.

Практически невозможно. Да и, наверное, не надо.

О стоимости проекта по восстановлению терема причастные скромно умалчивают.

Говорят, что построить такой терем с нуля со всей начинкой и современными технологиями стоило бы в четыре раза дешевле.

Когда терем отреставрировали, его стали наполнять вещами.

От прежней обстановки почти ничего не осталось. Поэтому по соседним деревням разыскивали вещи того времени. Вещи, которые могли быть в доме, когда в нём жил Мартьян Сазонов.

Вещи покупали на аукционах, прознав про терем, местные жители приносили что-то в дар. Как правило всё вещи были не в лучшем состоянии.

И снова реставраторы брались за дело, максимально бережно восстанавливая мебель и предметы утвари.

И вот спустя несколько лет терем предстал во всей красе.

И снаружи. И внутри.

Все вещи, находящиеся в доме — это не стилизация под девятнадцатый век. Все вещи сами родом из века девятнадцатого.

Будь то лопата, абажур или шкаф.

Печка вот была полностью разрушена. Поэтому пришлось заново складывать. Но сложили её полностью по образцу и подобию печей тех времён из соседних деревень.

— Неплохой музей получился, — скажете вы.

И ошибётесь.

То есть не совсем ошибётесь.

Асташово-терем можно конечно назвать музеем. Недаром туда люди на экскурсии приезжают.

Однако уникальность этого проекта не только в масштабах и уровне реставрации, хотя работа была проведена беспрецедентная.

Уникальность этого терема в том, что кроме того, что он музей, он ещё и отель.

Единственный в России музей-отель. Сюда можно не только приехать на экскурсию, но ещё и пожить.

Вот в этих самых интерьерах. С мебелью и утварью девятнадцатого века.

Вот только ванна с туалетом — дань времени — будут современными.

Ну, почти современными.

Да электричество и вай фай. Куда же без этого.

Зато сотовая связь ни в тереме, ни в его окрестностях не работает.

Я сделаю отдельный рассказ про интерьеры терема, где будет много-много фотографий обстановки и деталей. Заодно расскажу, как это — жить в музее.

Сейчас же, чтобы не перегружать сразу визаульно-информационным потоком, покажу лишь немногое.

Хотя знаете, очень сложно удержаться.

Скажу лишь о самом главном принципе Терема.

Здесь всё по-настоящему. И всё должно работать. И везде можно ходить. И всем можно пользоваться.

Если на веранде стоит самовар, то значит из него можно пить чай. Если пианино — на нём можно играть.

Если печка — то зимой, когда её топят, можно греться, лёжа на полатях.

Дети и летом не прочь забраться на неё.

Детям в тереме вообще раздолье.

Столько всего странного и интересного, а сколько таинственных мест и уголков.

Взять хотя бы чердак, где устроен небольшой музей, но доступ туда открыт круглосуточно.

Всё можно брать и смотреть. Главное — не ломать.

К интерьерам терема мы ещё вернёмся.

Пока же давайте я расскажу, как до терема добраться и что там ещё можно делать.

Находится Асташово терем в Костромской области в 520 км от Москвы. Ближайший город — Чухлома. До него 30 километров.

Как добраться?

Добраться туда можно двумя способами.

1. На своей машине.

Ещё недавно несколько последних километров до терема были трудно проходимыми. Но сейчас дорогу сделали, поэтому доехать можно круглый год на любой машине.

2. Вариант, который выбрали мы.

На поезде до Галича. От Москвы 8 часов. И потом от поезда — 80 км на машине.

Можно взять такси прямо на станции. Можно заранее обратиться в Терем и они дадут телефоны проверенных водителей.

Где жить?

Конечно же в Тереме!

По-моему, это самый лучший вариант. Хотя и не самый бюджетный. Но поверьте мне, оно того стоит.

В самом тереме шесть жилых комнат. Две из них с собственными ванной и туалетом. Остальные тоже с туалетом и душем, тоже как бы с собственными, вам дадут от них ключ, но придётся выходить из своей комнаты в общее пространство.

Стоимость проживания 4000-5000 рублей в будни и 6000-8000 рублей в выходные.

Также на территории Терема есть несколько дубль-домов. Неплохой вариант для больших компаний или семей.

Для самых бюджетных путешественников предполагалось сделать зону кемпинга с местами для палаток, душем, туалетом, зоной для приготовления еды.

Честно говоря, не знаю, сделали это или нет.

В любом случае, можно связаться с администрацией Терема, и они расскажут вам про все возможные варианты.

Бронировать комнаты тоже, кстати, лучше напрямую в Тереме. Во-первых, вы получите информацию по наличию комнат и их описание из первых рук. Во-вторых, в тереме при бронировании напрямую предусмотрена система скидок.

За вторую ночь — 10%. За третью — 20%. При бронировании через букинг скидку вам дать не смогут.

Чем заняться в тереме?

Кроме того, что вы окажетесь в музее, на изучение которого у вас уйдёт немало времени, рядом с теремом тоже есть чем заняться.

Летом можно гулять по окрестным лесам. Дойти до озера и искупаться в нём. Отправиться на рыбалку. Сплавиться на байдарке. Исследовать окрестные деревни. Посетить ещё один терем с не менее интересной историей и архитектурой.

Зимой можно ходить на лыжах — рядом с теремом нарезают лыжню.

Можно съездить на экскурсию в соседние города Чухлому, Галич или самое интересное — в Солигалич. Здесь сохранилась архитектура, атмосфера, здесь есть совершенно невероятный деревянный подвесной мост. А вернувшиеся с экскурсии из цеха по валянию валенков наши новые знакомые с восторгом рассказывали, что там всё, как было сто лет назад.

Кстати, о новых знакомых.

Пока в терем практически не приезжают случайные люди.

То есть конечно любой может забронировать комнату и приехать. Но пока до терема добираются люди увлечённые историей, путешествиями. Да в принципе чем-то увлечённые.

При этом в доме одновременно проживать может не больше 20 человек. В итоге получается очень приятная клубная атмосфера.

Все тут же знакомятся. И пока дети носятся по всему терему и его территории, осваивая новые пространства и этот непривычный микс музея и свободы, взрослые по вечерам за чашкой чая (и не только чая) ведут беседы.

Так что занятий немало.

В конце концов, пропитавшись атмосферой терема в какой-то момент ловишь себя на мысли, что хочется просто сидеть с книгой на чердаке. Или смотреть на закат на веранде. Хочется просто погрузиться в эту тягучую медленную жизнь века давно ушедшего.

Да, даже я со своей тягой к постоянным действиям и вечным вопросом: «а чем ещё можно заняться?» в конце концов бросила всю эту суету и активность и просто отдыхала. Целых полдня.

А вот чем мы занимались остальные два с половиной дня — я расскажу.