Темный лес

Темный лес

Лес — непременный компонент образной системы волшебной сказки. Популярность этого образа, очевидно, объясняется той ролью, которую играл лес в практической жизни человека на протяжении огромных исторических периодов. Однако прямые параллели (лес в сказке и лес в реальной жизни), как бы соблазнительно они ни выглядели, все-таки являются недопустимым упрощением.

Так, например, известное фольклорное уподобление леса горе иногда объясняется следующим образом: «Синонимичность слов “гора” — “лес” могла возникнуть только в условиях засушливого климата, в степной зоне, где лес встречается исключительно на склонах гор, на которых меняются условия увлажненности».[231] Это объяснение, подкупающее своей естественностью, можно было бы принять, если бы не многочисленные свидетельства о том, что «семантический переход “гора” — “лес” можно считать одним из универсальных семантических сдвигов, характерных не только для славянских, но и для других индоевропейских, угро-финских, тюркских и монгольских языков».[232] Если отождествление «лес — гора» известно в самых разных традициях, то условиями засушливого климата, в ряде этих традиций отсутствующего, его не объяснишь. Часто же прямые параллели между сказочным лесом и реальным ландшафтом просто отсутствуют. Л. Рёрих, указывая на важность образа Леса в немецких сказках, делает характерное замечание: «Это, конечно, не служит свидетельством изобилия немецких лесов: например, едва ли среди народов, у которых бытует сказка, найдется такой лесной народ, как индейцы тропической Южной Америки, и все же играет там лес несравненно меньшую роль, нежели в немецких сказках. Для индейцев Южной Америки он — нормальный ландшафт, в то время как для немцев он означает дикое окружение возделанной земли».[233]

Примеры подобного несоответствия в различных традициях, в том числе и славянской, можно было бы многократно умножить, и все они в целом свидетельствуют о том, что популярность образа леса в сказке объясняется не только (и не столько) географическим расположением территорий, на которых жили носители сказочной традиции, сколько самой структурой сказки, той ролью, которую играет образ леса, его художественной функцией.

«Лес в сказке вообще играет роль задерживающей преграды. Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это своего рода сеть, улавливающая пришельцев», — так определяет В. Я. Пропп художественную функцию леса.[234] Эта функция объединяет все возможные изображения леса, который оказывается многоликим. Собственно, можно выделить следующие облики леса в волшебной сказке:

1. Лес «хозяйственный» (он наиболее близок к лесу реальному). Сказочные персонажи в лесу охотятся, заготавливают дрова и т. д.

2. Таинственный, дремучий лес. Он может быть добрым (в лесу герой встречает помощника, лес задерживает врага) и очень часто злым (особенно ярко это видно в известном эпизоде превращения злых существ в лужайку, мураву-траву, ягоды, и т. д. с целью погубить сказочного героя).

Необходимо подчеркнуть, что в любом случае в образе Леса сохраняется оттенок опасности для героя, связанный с тем, что Лес (добрый ли, злой ли) — всегда преграда. Даже, казалось бы, нейтральный в этом смысле «хозяйственый» Лес при ближайшем рассмотрении оказывается опасным: «…Жило три брата. Они справились суков рубить. Они рубили долго ли, коротко, приходит ночь, им надо дорубить. Схватились, у них огня нету. — Ставайте, братья, в ели посмотреть где-нибудь огня! Насмотрели в маленькой избушке в лесях огонек. Старший брат говорит: — Я пойду просить огня. Приходит в эту избушку, в этой избушке человек, голова на лавке, ноги на пороге…».[235] Здесь лес, при свете дня крестьянский, «хозяйственный», ночью разительно меняется, точнее, обнаруживает свою опасную сущность, что хорошо объясняется общефольклорной символикой ночи. В случае, когда изображается добрый лес, защищающий героя, тоже часто подчеркивается значение опасности: «Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, бросила гребешок: сделался лес такой дремучий да страшный!» (Аф., №103). Очень выразительно звучит эпитет «страшный», и в данном контексте он отражает восприятие леса-помощника не только бабой-ягой, но прежде всего героиней-девочкой, да и самим рассказчиком тоже: лес «страшен» и для тех, кого он защищает.

Все облики леса, отмеченные выше, в сказке очень часто существуют в единстве, представляя собой разные грани образа. В целом образ леса, являясь «опасной зоной» для героя, служит границей между «своим» и «чужим» мирами в сказке. Если исходить из того, что «на центральное место в сказке выступает преломленная в ценностном плане магистральная мифологическая оппозиция свой/чужой»,[236] то тогда нужно признать, что образ леса оказывается зоной, нейтрализующей эту оппозицию, равно опасной как для героя, так и для его противника. Одновременно лес как бы одаривает героя: здесь герой получает волшебные знания, чудесного помощника, иногда сам обретает способность к чудесным превращениям и тем самым оказывается подготовленным для проникновения в «чужой мир».

Чем объясняется устойчивая атмосфера опасности, которой в сказке всегда окружается образ леса, начиная с мифологических времен и вплоть до начала XX в.? Инициации и мифологические представления о смерти, которые В. Я. Пропп обнаруживает в качестве древнейшей основы образа сказки безусловно, рождали это ощущение опасности леса. Оно позднее подкреплялось средневековой концепцией пространства, в которой лес находился вне «благоустроенного», «культурного» мира.[237] Наконец, как подчеркивает С. А. Токарев, для крестьянского сознания «лес был действительно больше врагом, чем средством существования», в чем сказалась «тысячелетняя традиция земледельческого народа».[238]

Структуру «опасного» леса в сказке образуют многочисленные сопоставления и противопоставления. Отметим только важнейшие.

Лес устойчиво связывается с женским началом. Типичный его обитатель, который может рассматриваться как персонифицированный образ леса — Бага-яга. Она тоже может быть и доброй, и злой, но всегда, как и лес в целом, оказывается существом «опасным», даже когда играет роль помощника.[239] Связь леса (дерева) с образом женщины уходит своими корнями в древнейшие мифологические представления.

Лес, как уже упоминалось выше, может уподобляться горе. Список мест, в которых находится избушка Бабы-яги (как правило, это лес), представленный в монографии Н. В. Новикова,[240] можно дополнить еще одним — избушка Бабы-яги находится на высокой горе (Аф., №178). С точки зрения тождества «лес — гора» Змей Горыныч может интерпретироваться как лесное существо, что усиливает «опасный» характер образа.

Лес обычно противопоставляется дому. «Это противопоставление может быть истолковано в социально-экономическом плане как противопоставление освоенного человеком, ставшего его хозяйством, неосвоенному им».[241] Это общефольклорное противопоставление в сказке особо подчеркнуто тем, что в дремучем лесу дома быть не может. Нельзя согласиться с имеющимися в фольклористике утверждениями о том, что избушка Бабы-яги является домом. Она изображается как антидом: «Забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами, вместо верей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами» (Аф., №104). Когда же избушка изображается как нормальное жилище, на поверку оказывается, что в ней скрывается ловушка. В. Я. Пропп подчеркивает, что «эта избушка — сторожевая застава»,[242] говоря современным языком, — своеобразная проходная будка на границе миров. Можно ли жить в проходной будке? Собственно, герой сам заявляет: «Мне не век вековать, а одна ноць ноцевать»,[243] тем самым отвечая на этот вопрос. Иногда избушка вообще изображается как не дом, а, например, дуб.[244]

«Большой дом» в лесу тоже на поверку оказывается антидомом, хотя это менее заметно, чем в избушке Бабы-яги. В. Я. Пропп, посвятивший «Большому дому» специальную главу своей монографии, подчеркивает следующие характерные особенности «Большого дома»: этот дом, во-первых, огромен, во-вторых, огражден так, что «ни войти во двор, ни заехать добрым молодцам», в-третьих, он многоэтажен и все отверстия в нем (окна и двери) тщательно замаскированы.[245] Все эти особенности говорят о «ненастоящей», «неживой» природе этого Большого дома: «Не-дом, неправильный (или особенный) дом — это дом, в котором либо нет, либо слишком много отверстий».[246] Именно так изображается в сказке «Большой дом». Попасть в него часто можно лишь через окно верхнего этажа. Но, как отмечают фольклористы, «через окно осуществляется символическая связь с миром мертвых»,[247] поэтому, например, «основная функция окна в плаче — нерегламентированный вход в дом, которым, в частности, пользуется смерть».[248] Если в обрядовом плаче в дом, где находятся живые, через окно проникает смерть, то в волшебной сказке перед нами обращенная ситуация: герой, представляющий мир живых, через окно попадает в «Большой дом», связанный с представлениями о мире мертвых.

Итак, избушка Бабы-яги (а также и другие «дома» в лесу) — это антидома, они не противопоставлены лесу, они его часть, причем зачастую самая опасная. Поэтому противопоставление «лес — дом» в волшебной сказке имеет смысл только по отношению к крестьянской избе героя. В целом же лес противопоставляется саду.

Это противопоставление возникает уже на уровне лексики: темный, дремучий лес — чудесный сад. Лес связан с миром мертвых, сад — с миром живых (недаром в нем часто находятся молодильные яблоки и живая вода). Вместе с тем сад — это освоенный лес. Поэтому отмеченные выше сопоставления, характерные для леса, остаются актуальными и для сада, но приобретают противоположные значения. Сад оказывается как бы зеркальным отражением леса.

Сад, так же, как и лес, связан с женским началом. Но если хозяйкой леса является Бага-яга (ведьма, старуха и т. д.), то Сад принадлежит молодой девушке, царевне, Елене Прекрасной. Еще А. Н. Веселовский, разбирая формы психологического параллелизма, отмечал, что «девушке отвечает в параллельной формуле образ сада».[249]

Сад, как и лес, связан со сном. Но если в лесу сон охватывает героя, попавшего в «опасную зону», то в саду засыпает не гость, а его хозяйка. Если в лесу волшебной трансформации подвергается герой, то в саду в результате посещения его героем трансформацию скорее претерпевает хозяйка этого саде. Если в лесу находится избушка, лишь по видимости называемая домом (она — антидом или псевдодом), то в саду стоит, как правило, дворец, так сказать, сверхдом. Любопытно отметить, что когда обыкновенный крестьянский дом в сказке оказывается в Лесу, то его обязательно окружает сад (например. Аф., №107).[250] Если лес открыт (герой попадает в него без особых усилий), то сад — закрыт, окружен изгородью, забором, стеной, городом. В этом можно усмотреть обращенный вариант тождества «лес — гора», («сад — гора»). Наконец, сад как и лес, — «опасное» место для героя. Но степень этой опасности оказывается различной. Опасность леса — смертельна, сада — нет.

Таким образом, лес в сказке является достаточно сложным и подробно разработанным элементом ее художественной структуры.

Вместе с тем давно уже была отмечена краткость и лапидарность собственно изображения леса в сказке, сводившегося к «двум-трем резким чертам».[251] Эта лапидарность образа вовсе не противоречит его сложности, как может показаться на первый взгляд. А. Н. Веселовский подчеркивал: «…что до нас дошло формулой, ничего не говорящей воображению, было когда-то свежо и вызывало ряды страстных ассоциаций».[252] Все то содержание образа леса, о котором шла речь выше, как бы спрессовано, сжато в формулах «темный лес», «дремучий лес». Более того, попытка «раскрутить» эти формулы, дать художественно развернутый образ Леса, как правило, приводит если не к уничтожению, то к переосмыслению его содержания, в частности, к превращению сказочно-символического образа леса в картинку пейзажа, психологическую картину реального леса, что порой заметно в поздних записях волшебных сказок.[253]

В этом процессе трансформации сказочной символики Леса в более или менее психологически наполненный пейзаж отражается, пожалуй, один из самых распространенных способов переработки сказочного образа в литературе, приводящий к своеобразному «растворению» фольклорного первообраза в ткани литературного произведения. Вместе с тем даже «растворенный», фольклорный первообраз сохраняет потенциальную способность к возрождению (уже вторичному) фольклорной символики и — что более важно — ее развитию и возможному дальнейшему переосмыслению с тех или иных авторских позиций.

Литературная судьба фольклорно-сказочного леса (и контрастно противопоставленного ему сада) связана прежде всего с новой социально-бытовой и исторической трактовкой этого образа, которая приводит к расшатыванию, а иногда и к разрушению жесткой системы сопоставлений и противопоставлений, составляющих основу фольклорного первообраза.[254]

Социально-бытовое переосмысление сказочного образа Леса, например, легко обнаруживается в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос», где структура фольклорной сказки о Морозке соотносится с законами (и беззаконием) реальной жизни крестьянина XIX в. и соответственно переосмысливается. С других позиций социально-бытовое освоение сказочного леса осуществляет в своих пьесах А. Н. Островский. Если в «Снегурочке» лес предстает в формах, весьма близких к первоначально-сказочным, то в пьесе «Лес» уже само ее название «символизирует ту темную, непролазную глушь, в которой живут герои комедии, и те темные дела, которые они творят в этой глуши».[255] Здесь появляется художественная семантика, отсутствующая в сказке, хотя фольклорно-сказочная атмосфера леса как «опасной зоны», враждебной человеку, пусть и в снятом виде, но остается.

Постепенно наряду с сохранением фольклорно-сказочного образа леса (и связанного с ним образа сада) в литературе формируется новая, собственно литературная трактовка этих взаимосвязанных образов. Она оказывается диаметрально противоположной трактовке сказочной. Попробуем сравнить два, пожалуй, самых известных сада классической русской литературы — чеховский «Вишневый сад» и блоковский «Соловьиный сад». При всей сложности символики вишневого сада, корни ее явственно проступают в пьесе: «Образ если и не заимствован из русского фольклора, то угадан писателем, обладающим применительно к народной эстетике абсолютным слухом».[256] Как и сказочный сад, сад чеховский являет собой истинную ценность. «Соловьиный сад» А. Блока, напротив, выглядит полемически на фоне народной сказки: «Человеческая душа чувствует себя осиротевшей, обездоленной, заброшенной в этом саду…».[257] Сад в поэме А. Блока — это ценность, поставленная под сомнение.

Символика леса, как и символика сада, тоже может вбирать в себя противоположные сказочному фольклору значения. Сказочный опасный лес, в котором человека подстерегают различные испытания, который является преградой на его пути, превращается в лес добрый, светлый, мирный (а чудесный сказочный сад оборачивается коварной ловушкой).[258]

Эволюция образа леса в литературе XIX–XX вв. — это история развития и борьбы двух его трактовок: фольклорной (лес — «опасная зона») и собственно литературной (значение опасности снимается). В литературе XX в. преобладающее влияние принадлежит собственно литературной трактовке. Литература, переработав фольклорно-сказочный образ леса, создает на его основе свой собственный глубокий символ. Исторический процесс создания этого символа в русской литературе завершается в романе Л. Леонова «Русский лес», где лес — в полном объеме разработанный символ народной жизни в ее историческом движении.[259] В романе Л. Леонова имеется и Сад — скрытая за высоким забором с гребенкой ржавых гвоздей усадьба Чередилова, одного из антиподов Вихрова. Этот сад — полная противоположность и сказочному саду, и леоновскому лесу. Он — ценность ложная. Любопытно отметить, что в романе возникает еще одно противопоставление: Поля говорит о людях, которые должны были хотя бы одну вишенку посадить, и сразу же читатель вспоминает чеховскую мечту о новом вишневом саде. Е. В. Старикова, анализируя символику романа, подчеркивает нравственную дистанцию, разделяющую «Полину вишенку и чередиловский крыжовник (прямой потомок крыжовника чеховского — образ, использованный Леоновым уже в 1928 г. в “Провинциальной истории” в качестве символа мещанского самоуслаждения»).[260]

Образ леса как символ народной жизни — это образ, противоположный сказочному «опасному» лесу (что, естественно, не исключает его общефольклорной окраски).[261]

Думается, подобная, противоположная фольклорной, трактовка образа в литературе, по крайней мере новейшей, является доминирующей. Она впитывает в себя также экологическую проблематику, связанную с задачей охраны леса. Природное и социальное, как в романе Л. Леонова, сливаются воедино.

Вместе с тем в современной литературе можно встретить и другую тенденцию — к возрождению волшебно-сказочного образа Леса, и тенденция эта характерна прежде всего для жанра научной фантастики.

Конечно же, в научной фантастике встречается лес в привычных литературных формах — как фон действия, пейзаж, символ народной жизни, природно-хозяйственная проблема,[262] но, начиная, пожалуй, уже с Г. Уэллса возникает образ леса, типологически (а, возможно, в некоторых случаях и генетически) связанный с фольклорной волшебной сказкой.

Прежде всего научно-фантастический лес, как и лес волшебно-сказочный, — это некая «опасная зона», испытывающая, проверяющая героя. Изображение опасного леса можно встретить почти у любого писателя-фантаста. Причем, в любом случае, изображается ли экзотический тропический лес, как в рассказах Г. Уэллса, или инопланетные леса в космической фантастике, леса далекого прошлого в произведениях, связанных с сюжетом «путешествия во времени»; наконец, различные типы фантастических, живых и мертвых, прыгающих и поющих, искусственных и разумных, и прочих лесов, — в любом случае подчеркивается загадочность, таинственность, более того, какая-то чуждость человеку такого леса. Словом, подчеркивается то, что заключено в сказочной формуле «темный лес».

Это типологическое сходство и создает возможность для появления в научно-фантастическом лесу всех тех особенностей и свойств волшебно-сказочного леса, которые были отмечены выше. Вследствие присущего научной фантастике рационализма эти свойства и особенности проявляются в очень резкой (без полутонов) форме. Например, как уже говорилось, сказочный лес связан с миром мертвых. В научной фантастике это качество фольклорного образа воплощается в буквальном изображении различного рода мертвых лесов. Таковы металлические леса в романе С. Снегова «Люди как боги», романе С. Лема «Непобедимый», заросли черных маков на планете Зирда в романе И. А. Ефремова «Туманность Андромеды». Волшебно-сказочный мотив сна в лесу различии в часто встречающемся изображении сонного, дурманного состояния героя в научно-фантастическом лесу, рационально объясняемого ядовитыми испарениями, усталостью, катастрофой и т. д. Фольклорное уподобление леса горе, а также трансформированный мотив связи леса с женским началом определяют, например, развитие действия в научно-фантастическом романе В. Я. Брюсова «Гора Звезды». Значение же опасности леса передается в самых различных, поистине необозримых формах, из которых стоит отметить как особо выразительные своеобразный мотив «подглядывания за героем в лесу»[263] и чисто фольклорную ситуацию превращения злых существ в лужайку, полянку, цветы и деревья с целью поймать героя, которая в научной фантастике различима в широко распространенном изображении «хищного леса» (например, в повести молодого советского писателя-фантаста М. Пухова «Случайная последовательность», в известных в англо-американской фантастике романах Д. Уиндэма «День триффидов» и Г. Гаррисона «Неукротимая планета»). Как и в волшебной сказке, в научной фантастике дом в лесу всегда таит в себе опасность, это всегда на поверку некая коварная ловушка, псевдодом или антидом.

Какую же роль играет «опасный» волшебно-сказочный Лес в научной фантастике?

Ту же, что и в фольклоре — «роль задерживающей преграды», по цитировавшимся выше словам В. Я. Проппа. Научно-фантастический Лес, как и Лес волшебно-сказочный, преградой, препятствием становится на пути героя. Пройти через лес в научной фантастике, как и в сказке, — значит победить.

Итак, лес в научной фантастике — преграда, шире говоря, граница, как и в сказке, между «чужим» и «своим» мирами. На этой основе фольклорная функция вбирает в себя с: чисто научно-фантастические значения, ибо «пограничность» Леса истолковывается здесь в силу присущего жанру «духа науки» сугубо рационально. Анализ научно-фантастических произведений убеждает в том, что лес служит в них очень часто именно границей между известным и неизвестным; между различными (земными, инопланетными и т. д.) мирами; наконец, между прошлым и будущим.

Рациональное толкование «пограничности» леса приводит к тому, что в научной фантастике лес одновременно оказывается и символическим образом неизвестного или прошлого. Основания этой символики вполне понятны и кроются в «опасном» характере фантастического леса, ибо «по своему эволюционному опыту человек привык к тому, что неизвестное чаще несет в себе опасность; это привело к тому, что человек потенциально агрессивен к неизвестному».[264]

Образ леса как границы между мирами и одновременно символ неизвестного или прошлого в ряде научно-фантастических произведений играет важную композиционную роль. К числу таких произведений относятся многие романы Г. Уэллса. Так, в романе «Первые люди на Луне» герои, достигнув Луны, сразу же оказываются в лесу, мгновенно выросшем с наступлением лунного дня: «Представьте себя в нашем положении! Кругом безмолвный сказочный лес; колючие листья вверху; а под руками и коленями ползучие яркие лишайники…». Лес раскрывается как граница между миром Земли и фантастическим подлунным миром селенитов-муравьев: «Иногда из-под почвы под нами слышались удары, звон, странные необъяснимые механические звуки».[265] Здесь образ леса служит для подготовки, «настройки» читателя на чудеса подлунного мира.

Более важную роль играет образ леса в романе «Остров Доктора Моро». Г. Уэллс использует характерный для него прием постепенного «проявления» образа. Первое впечатление от острова доктора Моро у героя романа, Эдварда Прендика, таково: «Остров был низкий, покрытый пышной растительностью, среди которой больше всего было пальм незнакомого мне вида. В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко, а затем расплывалась в воздухе…».[266] Описание нейтральное, скорее, подчеркивающее, обжитость, безопасность леса. По мере же развития событий лес постепенно предстает в своем истинном, «опасном» виде: «Весь лес сразу словно преобразился, каждый темный уголок казался засадой, каждый шорох — опасностью. Мне казалось, что какие-то незримые существа подстерегают меня всюду».[267] Остров, покрытый лесом, скрывает в себе загадку, тайну, недаром герой называет его «таинственным островом».[268]

Совпадение такого определения с названием известного романа Ж. Верна, думается, не простая случайность. Пространство в «Острове доктора Моро» и «Таинственном острове» Ж. Верна организовано одинаковым образом: остров, окруженный океаном. О волшебно-сказочной праоснове такой структуры говорилось в начале главы, сейчас же необходимо подчеркнуть, что у Г. Уэллса более важную роль играет лес, а у Ж. Верна — океан. Вообще, образ леса в какой-то степени является органичным для творческого воображения писателя, недаром даже в автобиографии Г. Уэллс употребляет характерный «лесной» образ «джунглей», по которым проходила его жизненная тропинка.[269]

Активно используется образ леса и в знаменитой «Машине времени». Он играет в этом романе двойную роль — является границей между земным миром элоев и подземным миром морлоков и в то же время носит символический характер. Как и в «Острове доктора Моро», символический характер образа леса проявляется постепенно. Будущее вначале раскрывается перед героем романа, как сад: «Общее впечатление от окружающего было таково, как будто весь мир покрыт густой порослью красивых кустов и цветов, словно запущенный, но все еще прекрасный сад».[270]

Но по мере того, как герой разбирается в обстановке, узнает о существовании морлоков, вступает с ними в борьбу, облик сада в его восприятии (и восприятии читателя) меняется — в нем проступают черты страшного опасного леса: «…Я увидел густую чащу леса, которая тянулась передо мной широкой и черной полосой. Я остановился в нерешительности. Этому лесу не было видно конца ни справа, ни слева». И далее: «Смертельно усталый, я присел на землю. Мне почудилось, что по лесу носился какой-то непонятный сонливый шепот… Вокруг была темнота, и руки морлоков касались моего тела».[271] И, наконец, в очень далеком будущем герой встречает лишь «выморочные места» — мхи и лишайники на берегу мертвого океана. Символика здесь прозрачна: сад, обернувшийся лесом, — это мнимое будущее, на поверку оказавшееся прошлым.

Образ леса художественно утверждаем негативный характер мира, изображенного писателем. Финальный аккорд в раскрытии образа Леса составляет очень выразительная деталь — на машине времени, какой ее увидели друзья путешественника, «висели клочья травы и мха».[272] Т. А. Чернышева, отмечая эту деталь, подчеркивает создаваемое ею ощущение реальности путешествия.[273] Можно добавить — и его «лесной» характер.

В современной фантастике использование леса как символа прошлого очень выразительно у Р. Брэдбери — например, в широкоизвестном рассказе «И грянул гром».

Стоит отметить, что пространственная символика образа, как вытекает из только что сказанного, в равной степени оказывается и темпоральной. Это лишний раз подчеркивает тесное единство пространства и времени в научной фантастике, которое выразительно проявляется в образе леса.

Исключительная важность этого образа, его культурологическая значимость и емкость объясняют и появление в научной фантастике произведений, главным героем которых является именно этот трансформированный в научно-фантастическом духе лес волшебной сказки. Уже у Г. Уэллса есть серия произведений, в центре которых оказывается прежде всего лес. Пример такого произведения — рассказ «Царство муравьев»: «Холройд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порою мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то загадочные шорохи… Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошенным гостем».[274] В контексте приведенных выше примеров фольклорно-сказочная формула «темный, таинственный лес» в рассказе Г. Уэллса уже не кажется случайной.

Пример полного использования структуры волшебно-сказочного леса дает первая часть дилогии А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне». Цитата из рассказа Г. Уэллса «Царство муравьев» вполне могла бы служить эпиграфом к этой повести. «Темный таинственный лес» становится здесь главным героем. Буквально все отмеченные нами сопоставления и противопоставления, образующее структуру волшебно-сказочного леса, реализуются в «Улитке на склоне». Хозяйки леса, «жрицы партеногенеза»;[275] бесконечные болота (ср. фольклорные «выморочные места») и коварные заросли, в которых бродят рукоеды и мертвяки, растут дурман-грибы и деревья-прыгуны; «дом в лесу», на поверку оказывающийся опасной ловушкой (антидомом); испытание героя, — эти и другие черты знакомой волшебно-сказочной первоструктуры явственно проступают в повести. В «Улитке на склоне» фольклорно-сказочная трактовка леса используется авторами, вероятно, сознательно, и, думается, анализ и оценка повести возможны лишь при учете этой волшебно-сказочной окраски произведения. С этой точки зрения может быть оспорена характеристика «Улитки на склоне», которую дает известный исследователь научной фантастики А. Ф. Бритиков. Отмечая «стилистическое и психологическое совершенство» произведения, он вместе с тем пишет об отсутствии в нем «конкретного социального опыта», абстрагировании «от социальных сил, приводимых прогрессом в движение и в свою очередь движущих его».[276] Действительно, к этому выводу легко прийти, если читать повесть, не учитывая ее погруженности в волшебно-сказочную поэтику. Ведь и в народной волшебной сказке с ее «темным лесом», если оценить ее по критериям реалистической литературы, тоже обнаружится отсутствие «конкретного социального опыта», на основании чего во время дискуссии 20–30-х годов сказка порой и отвергалась. «Действие разворачивается на великолепно выписанном фантастическом фоне», — пишет А. Ф. Бритиков.[277] Но лес в «Улитке…» — это не фон действия (как часто бывает в литературе), а самостоятельный образ (что более характерно для сказочного фольклора), более того, как уже говорилось, один из главных героев произведения.

Итак, мы отметили наиболее часто встречающиеся формы трансформации волшебно-сказочного леса в научно-фантастический.[278] Эта трансформация позволяет включить волшебно-сказочную образность в изображение мира в научной фантастике и тем самым оценить его. Так, характерно, что изображение космического корабля-дома, о котором уже шла речь, дополняется в современной научной фантастике изображением корабля-леса, возникающего в тех случаях, когда авторам необходимо подчеркнуть, что это «чужой», «враждебный», «опасный» корабль. Так, скажем, в повести М. Пухова «Станет светлее» герои, обнаружившие «чужой» космический корабль древней «культуры Маб», буквально вынуждены пройти через страшный лес, заполнивший отсеки звездолета.[279] У другого автора герой, попав внутрь странного космического «чужого» устройства, «увидел себя стоящим в странном багрово светящемся лесу. Из темно-вишневой почвы выпирали тысячи тонких и толстых стволов, переплетавшихся друг с другом так, что просветов почти не было».[280] Третий автор так описывает впечатления своего героя, исследующего «чужую» космическую станцию: «Больше всего это походило на стеклянный лес. Толстые прозрачные жгуты разной толщины перекрещивались, разветвлялись, сходились в толстые узоры и разбегались бесчисленными каскадами…».[281] Примеры можно продолжить, но закономерность, вероятно, уже ясна: «своему» доброму Кораблю-дому в научной фантастике противостоит «чужой» опасный корабль-лес. И «сказочное» в этом противопоставлении не менее важно, чем «научное».

Итак, в научно-фантастическом образе леса обнаруживаются волшебно-сказочные значения («границы», «опасности» и т. д.). Этот фольклорный пласт семантики служит своеобразным фундаментом, на котором основывается уже чисто научно-фантастическая символика. Научно-фантастическое естественно как бы вырастает из волшебно-сказочного: как дерево держат корни, так и научную фантастику в данном случае поддерживает сказка.

Образ леса в русском фольклоре неоднозначен. Но, как правило, он играет роль опасного компонента.

Для сказочных героев дремучий лес является ловушкой, от которой исходит опасность, предполагающая нахождение героя в непроницаемом пространстве и невозможность выбраться из него, а также встретить злых сверхъестественных существ, которые могут причинить зло или даже убить.

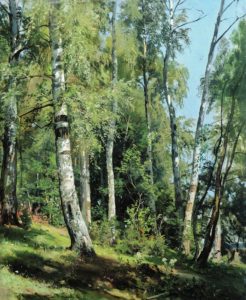

Иван Иванович Шишкин – Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии

В редких случаях лес помогает героям, например в русской народной сказке «Баба Яга».

«А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется — баба-яга гонится, и уж совсем близко…

Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий: корни у деревьев на три сажени под землю уходят, вершины облака подпирают.

Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит.»

В остальных случаях лес враждебен человеку. Это связано с тем, что лес является границей между мирами – нашим и миром мертвых. Существа, обитающие в лесу, стараются не допускать людей за эту границу.

Одним из таких мифологических персонажей является Баба-Яга, которая живет на краю леса, в избушке на курьих ножках и имеет вид безобразной старухи с костяной ногой и крючковатым носом, летающей в ступе.

В.Васнецов. Баба-Яга.

В русских сказках Баба-Яга охраняет вход в иной мир, в царство мертвых, а избушка на курьих ножках напоминает домовину, в которой в древности хоронили умерших. Домовина стояла на высоких пнях, которые напоминали куриные ноги. Отсюда можно сделать вывод, что Баба-Яга принадлежала двум мирам. Так как ее избушка с одной стороны была повернута к лесу, который олицетворял загробный мир, то сказочная ведьма принадлежала ему, а из-за того, что избушка была повернута в другую сторону от леса.

Одним из обитателей леса является леший, который часто выступает хозяином леса. Нередко леший живет в лесном болоте. Не всегда леший является персонажем, враждебным людям. Лешачиха является женой лешего и может быть опасна для путников.

У лешего могут жить лесные девки либо проклятые девушки. Это девушки, которых отсулили нечистой силе и они вынуждены жить в лесу, а леший обучает их ворожбе. Эти девушки, как правило, носят красные сарафаны. Эти персонажи принадлежат потустороннему миру наполовину. Их можно вернуть в наш мир с помощью молитв, избавляя от проклятья.

Проклятые девушки и лесные девки посещают наш мир, иногда показываясь людям и подбираясь к жилищам и баням, в надежде вернуться к нормальной жизни.

Красная дева является персонажем, близким к проклятым и лесным девкам, однако она опасна для людей и, особенно, для детей. Она уводит их в лес и губит.

В.Прузсковский. Русалки

Русалки, бегающие по лесам в период Троицы, в отличие от лесной девки и проклятой, полностью принадлежат к миру мертвых, а лес, являющийся границей между мирами, служит им для того, чтобы встретить путников, которых они с удовольствием сделают своими жертвами, защекотав до смерти.

В произведении Ореста Сомова русалки защекотали молодого польского пана, в которого была влюблена девушка Горпинка, ставшая русалкой.

«На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении.Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что покойника русалки защекотали.»

Одним из занятий русалок является раскачивание на деревьях, что возможно, связано с ростом, созреванием, покровительства посевам и растительности. Русалки приходят на землю из водоемов в мае, когда зелень только начинает расцветать, их появление связано с пиком проявления необходимых для появления летнего расцвета, связанных с водой, влагой сил плодородия.

К.Васильев. Русалка.

Примечательно и то, что греческая богиня Персефона тоже весной возвращается на землю из царства мертвых и также связана с весенним ростом и плодородием.

Осенью русалки уходят либо на дно водоемов, не показываясь людям, либо поселяются в деревьях, т.е. возвращаются в загробный мир, не участвуя в жизни людей.

Делая выводы, следует сказать, что именно лес является местом встречи людей с существами, принадлежащими к потустороннему миру, в котором они появляются, чтобы сыграть судьбоносную роль в жизни путников.

Картина Шишкина «Березовая роща», 1896

Сказка про сказочный лес.

Возле маленькой деревушки был сказочный лес. Деревня была серая и тусклая и огорожена каменным забором, а в этом заборе находилась дверь, которая открывала проход в сказочный лес. А сказочным он был оттого, что в нем жили сказочные и волшебные звери, птицы, растения и цветы. Он был таинственный и загадочный, опасный и непредсказуемый. Люди побаивались леса, поэтому в него никто не ходил.

Однажды брат и сестра, их звали Злата и Владлен, играли во дворе в прятки. Девочка захотела спрятаться за дверь в заборе. Когда она подошла к дверце, она сама перед ней открылась. А за дверью она увидела сказочный лес, он так её очаровал, что она не заметила, как оказалась уже в самом лесу. Здесь Злата увидела сказочных и необычных зверей, птиц, деревья, цветы, ручьи. Все такоё яркое, цветное.

Ручей потихоньку журчал и переливался от солнечных лучей. Птицы звонко пели. Она увидела, что в том лесу все было сказочное. Девочка долго бродила по волшебному лесу, случайно она вышла к небольшому водопаду. Возле него стоял ослепительно красивый терем.

Злата увидела, что возле дома очень много зверей и птиц. Она медленно прошла вдоль сада и поднялась на крыльцо. Аккуратно открыв дверь, она вошла в терем. Там её приветливо встретила сказочная Фея Леса Эллина. Она очень обрадовалась девочке, накормила и напоила чаем. Когда девочка немного отдохнула от долгой прогулки, Эллина поведала ей старинную историю.

Много лет назад, люди жили очень дружно, и не было каменного забора между деревней и лесом. Они умели ценить и очень бережно относились к лесу. Волшебный лес отвечал взаимностью людям. В лесу всегда росли крупные и сладкие, спелые и сочные, яркие и вкусные, разнообразные ягоды, фрукты, грибы, орехи, овощи. Люди пили родниковую воду, которая самая вкусная и чистая на свете. Но постепенно, люди привыкли, что в лесу можно брать, сколько хочешь и когда надо и не надо, разучились ценить дары леса. Они перестали ухаживать и помогать ему. Лес стал загрязняться, повсюду валялся мусор, объедки, ручьи стали мутными. В один из солнечных дней, люди решили устроить праздник в лесу. Выбрали самую красивую, яркую от зелени и количества цветов и богатую едой поляну. Они веселились, танцевали и прыгали, кода им стало скучно, развели костер и начали прыгать через него и сами того уже не замечая, раскидывали мусор, еду. К завершению праздника поляна стала неузнаваемой, она превратилась в серое и тусклое пятно в лесу.

Увидев этот бардак, Фея Леса и жители сказочного леса объединили свои усилия и прогнали людей из сказочного леса. Эллина лишила людей смеха и ярких красок, в надежде, что они поймут и вспомнят, как они раньше бережно относились к природе. Это было наказание людей за причиненную боль лесу и его жителям. Очень много лет понадобилось лесу, чтобы залечить свои раны, восстановиться от огня, очистить свои родники.

А в это время брат усердно искал свою сестру в деревне. Мальчик понял, что сестры там нет. У него не оставалось выхода, как заглянуть за калитку. С ним случилось то же самое, дверь перед ним открылась. Ему ничего не оставалось, как пройти через неё. Владлен, увидев сказочный лес, был им очарован. Столько ярких цветов и все такое красочное. Со всех сторон он слышал звуки: журчал ручей, как будто встречал его смехом. Шелест ветра, который ему шептал, что он очень рад его видеть. Кругом звери и птицы с интересом его рассматривали. Волшебный лес помогал найти ему путь к сестре. Вскоре он так же вышел к водопаду и увидел терем. Брат поспешил к нему, ведь там могла находиться его пропавшая сестра. Постучав в дверь, он услышал приятный голос, который очень ласково позвал его пройти. Увидев сестру, брат очень обрадовался, он подбежал к ней и крепко обнял, ведь он так боялся её потерять. Злата познакомила его с Фей Леса Эллиной. Она передала всю историю брату. Брат был разочарован. Ведь как можно не любить и не беречь такую красоту и такое богатство, которое дает тебе Природа. Они с сестрой были уверены, что наказание не прошло бесследно для людей, они готовы снова попробовать оберегать и ценить сказочный лес. Все обсудив с Фей, и получив от неё разрешение, они приняли решение поговорить с народом из деревушки. Дорога домой им показалась очень быстрой, так как они наслаждались красотой и звуками леса.

Придя в деревню, они обнаружили всех на площади. Родители их потеряли, поэтому собрали народ для поиска детей. Дети решили воспользоваться моментом. Они все подробно рассказали своим односельчанам. Какие для них открываются перспективы, какие смогут увидеть цвета и краски, услышать новые звуки, смогут получать положительные эмоции и снова учиться смеяться. Ведь для того надо только постараться беречь, уважать, хранить, помогать, ценить, любить, то, что дает нам Окружающий мир.

Люди, выслушав брата и сестру, конечно же согласились на все условия сказочного и волшебного леса. Пообещали, что будут жить в мире и согласии с Природой. Будут её оберегать, ценить и любить. Все были очень счастливы и довольны. Лес дарил людям свое тепло, цветы и речки и все, что в нем росло.

Так было недолго, люди опять привыкли брать от природы все без меры. Им стало мало этого, они стали требовать от природы большего. У Волшебного леса закончились силы, а вместе с ним и волшебство, пропала и Фея. Постепенно наша природа стала менее яркой и цветной. Со временем закончатся природные ресурсы, и людям их просто не откуда будет уже взять. Волшебства уже не будет, лес постепенно станет серым и тусклым. Но будет уже поздно…..

Пожалуйста, давайте будем ценить, любить, беречь и помогать нашей ПРИРОДЕ! Может, тогда наш лес снова станет Волшебным и Сказочным!

© Елена Викторовна Грабовецкая, 2020

ISBN 978-5-4498-9604-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Лес — волшебная страна

Волшебная страна

Волшебная страна из грез и песен,

Цикад и бабочек, и эльфов, и цветов.

Как в этом мире чудном интересно!

Раскрыл он тайны самых светлых снов.

Из тонких, невесомых паутинок

Плетут там эльфы кружевной наряд,

Сиянью чистых, маленьких росинок

В травинках каждый житель рад.

Вот, бабочки несут тебе обновку,

Примеришь только крылышки — лети,

И чудные склонив к пруду головки,

Доверчивость и нежность здесь гостит.

Сквозь лепестки и листьев изумруды

Здесь солнышко ласкает, а не жжет,

Волшебные ручьи журчат повсюду,

И никогда беда здесь не найдет.

Лес просыпается

Лес просыпается, уже весна идет.

На белом снеге — первые проталинки.

Наивной нежности, тепла полет —

Пробился из-под снега цветик маленький.

Здесь все живет и дышит, и пьянит,

В родник по капле нотки собирает.

Пока еще земля ключи хранит,

Но понемногу, скромно расцветает.

И будет день, когда она оркестром

Сыграет нам прекрасный вальс цветов.

Все закружится в круговерти пестрой

Под звук капели, скрипок и альтов.

Вы видели, как хвойные цветут?

Вы видели, как хвойные цветут?

Их шишки распускаются, как розы.

Как пробивают тонкой ножкой грунт

Ростки, что плачут и звучат диезом.

А серебристый ландыш, весь в слезах,

Так скромно опустил свои коронки…

И в росах, самоцветах, кружевах

Весна идет под трели птичек звонких.

Поет, цветет и зреет земляника,

Ползет улитка, кружит мотылек,

Раскрыла синие глазенки голубика,

Приветствует всех бойкий ручеек.

Вспорхнула танцем радужная птица,

И краски приобрел, волнуясь гриб.

Весною под землею не сидится,

Он так спешил, чуть ножку не ушиб.

И на концерт весенний, просто диво,

Олень выходит, грациозен горд.

Симфония весны — сильней красивей.

Его призыв, как радостный аккорд!

Ландыш

Как появился маленький цветочек,

С таким приятным, дивным ароматом?

Ведь, было время — не было росточка,

Хотя, земля была Эдемским садом.

Легенды нам расскажут о любви,

О слезках Евы, что цветами стали,

Когда сказал ей Бог: «Нельзя, не рви»,

А слышала то Ева? Ох, едва ли!

Господь разгневался и выгнал тех двоих,

И Ева вдруг расплакалась так горько.

На месте слез, где лес шептал о них,

Расцвел цветок, будто жемчужин горстка.

Ландыши

На тонкой ветке шарики белых ландышат

Звенят, поют, хохочут, и пчелки к ним спешат.

И любят с ними бабочки порхать и танцевать.

Вдохни, любуйся свежестью и не спеши срывать.

Подарят дивный аромат нам ландыши душистые,

На солнце слезки их горят, как капельки искристые.

Так беззащитны и милы растут в лесной тиши.

Ты наклонись к ним с нежностью и просто подыши.

И прилетит к ним соловей, чтоб о весне пропеть.

Они запрячутся в листве, чтоб слушать и смотреть.

Когда исчезнет аромат и дивный, белый цвет,

Не будет петь здесь соловей, захочет улететь.

Старый пень

В лесу, в бурелом появился пенек…

Проплакал всю ночь, был он так одинок.

Остался без листьев зеленых, ветвей,

Но все же, любил он и птиц, и зверей.

Пришла к нему белка, осела в дупле.

Цветок появился у корня, в земле.

Потом вырос гриб, с милой шляпой, на нем

От счастья он стал самым ласковым пнем.

Любили его все растенья и птицы.

Хотели и звери у ног приютиться.

Сломал бурелом лишь его половину,

Забрать он не смог доброту — сердцевину.

Однажды поспорили белка и птица

Хотел каждый гриб, не хотели делиться.

Тогда пень сказал им: — Вон там, на дорожке,

Постойте, как гриб, на одной только ножке.

Потом, кто подольше его простоит —

Сильнее, умнее, тот гриб победит.

Вот так, и закончил пенек этот спор.

Любил он порядок, терпеть не мог ссор.

Дождевая капля

В капле дождевой, волшебной

Будто в зеркале Земля.

Вот, ромашка, колос хлебный,

Травы, все деревья, я.

Как все это поместилось,

Капелька же так мала?

Солнцем ярким вся светилась,

Вся блестела и цвела.

Чудо это повторилось

В каждой капле, сотни раз.

Сколько капель здесь пролилось,

Столько есть дождинок-глаз.

Ах, какой глазастый парень —

Дождь весенний проливной.

Каждый кустик благодарен,

Пригласил его домой.

Теплый он, такой лучистый,

Все красоты отразил,

Чистый, светлый, золотистый

Никого он не забыл.

Все полил, везде разлился,

Раздарил себя и стих.

И на ветках поселился,

В каждой капле — целый стих.

Дождь в лесу

Тянет дождь косые нитки,

Блещет влага, как шелка.

Радость маленькой улитке

И для крохи-стебелька.

Солнце в небе улыбнется —

Дождь, наверное, слепой.

Нить хрустальная порвется,

Звонкой крошкой рассыпной.

Стебли ручки протянули,

Ловят капельки цветы,

Даже тучки улыбнулись,

Видя землю с высоты.

Влагу впитывают травы,

Пьют ее ручьи и реки,

Ждет бальзам лесной дубравы

Солнце, тучкой прикрыв веки.

Ответьте на вопросы:

1.С чем сравниваются струйки дождя?

2.Что сравнивается с хрустальными бусинками?

3. Кто рад дождику?

4.С чем сравнивается запах свежести после дождя?

Ромашка

Вдруг, в ноябре ромашка расцвела,

Ей дождь запачкал беленькое платье —

Простое, скромное и вовсе не для знати,

Но как обрадовалась жизни, как цвела!

Желтела кругленькой, как солнце сердцевиной,

Легко жила без знаний, что зима,

И грело солнце ласково ей спину,

И радовала всех она сама.

Старательно, как солнышко, светила

Росла, дарила радость и цвела.

Ответьте на вопросы:

1.Почему автор говорит, что у ромашки белое платье?

2.В какое время года должны расцветать ромашки?

3.Почему радовалась ромашка?

Дружба с Ромашкой

Плакала ромашка: — Не взмахнуть руками.

Девочку просила сдвинуть с нее камни.

Листики расправила, а потом сказала:

— Если б захотела ты, я б твоею стала.

Ранним утром девочка ромашку поливала,

Каждый день веселая к овражку прибегала.

Слышала, как солнышко маковке шептало:

— Ты — моя, поэтому огненною стала.

Лилию любила рыбка золотая.

Часто говорила ей: — Ты моя родная.

Длинноногая осока с ветерком шепталась,

Листьями до неба дорасти старалась.

Колос васильку дарила рожь густая, спелая.

Так дружила девочка и ромашка белая.

Сердце добродушное в жизни все решает,

В мире нет цветов ничьих, просто не бывает.

Ответьте на вопросы:

1.Почему плакала ромашка

2.Как подружились девочка и ромашка?

3.Что слышала девочка, поливая ромашку?

Птичка

Пьет водичку в речке маленькая птичка.

Каплю всего выпьет птичка-невеличка.

Но и то, пусть каплю даст всего водица,

Нужно птице маленькой речке поклониться.

Птице нужно ласково ухватить травинки,

Чтоб держали над рекой, не сломать им спинки.

Ласковой и доброй быть птице-крошке нужно,

Чтобы жажду утолить, жить со всеми дружно

Ответьте на вопросы:

1.Как птица пьет воду?

2. Что нужно уметь птице, чтобы напиться?

3. Для кого поведение птицы может быть примером?

Берёзки

На лесной поляне расплетают коски

Девчонки тонконогие — белые берёзки.

Подарила Осень им желтенькие платьица,

И стоят они тихонько, все от счастья светятся.

Пьют синички на прощанье воздух леса пряный,

Ветер листьям что-то шепчет, ароматом пьяным.

Покрасуетесь немного, а как ветер свистнет —

В клочья разорвет наряды, полетят с них листья.

Отразит во сне вода берега речные,

Засияют, заискрятся краски озорные.

Вы украситесь дождем, милые березки,

Стройность ваша так красива, не роняйте слезки.

Ответьте на вопросы:

1.Почему березки сравниваются с девчонками?

2.Почему березки радуются-светятся?

3.Кто может сорвать с них платьица-листики?

4. Как дождь украшает березки?

Белый мак

Льется музыка свирели,

Маки алые цветут,

Лепесточки полетели-

Счастье новое найдут.

Белоснежный мак на ножке,

Низко голову склонил:

— Потанцуй со мной немножко, —

Он былинку пригласил.

В бальном платье белоснежном,

Будто парусник, плывет,

Те слова ей шепчет нежно,

Что растопят даже лед.

Благородством равен принцу —

Покорителю сердец,

И горит, подобно солнцу,

Золотой его венец.

Ответьте на вопросы:

1.В каком случае летят листочки?

2.Почему кажется, что мак пригласил на танец былинку?

3.Какие хорошие слова вы знаете?

4.Будет ли благородный человек говорить плохие слова?

Лес

Живет для нас и любит, как отец.

Дает нам кров, еду и в стужу греет,

Его деревья, в тысячу колец,

Здесь каждую букашечку лелеют.

И человек, как самый старший сын,

Придя к нему, как будто в личный дом,

Деревья рубит, словно господин,

Не ведая, не думая о том,

Что этот кладезь нужно поддержать,

Пока живой и дышит каждой почкой.

Нельзя бездумно, жадно только брать,

Не посадив зеленого росточка.

Как жить без леса, если он умрет?

Земля пустынею сухой застынет,

Где птица даже гнездышка не вьёт,

И мать-земля вулкана слезы скинет

На жадного, бездушного ребенка,

И селью в бурю, и водой зальет,

И молнией сожжет его пеленки.

Не будет леса, что её уймет?

О горе, глупому и алчному ребенку!

Ответьте на вопросы:

1.Чем ценен и полезен для человека лес?

2.Что может случитья, если все леса умрут?

3.Почему там, где вырубили лес, часты наводнения?

Сонный лес

День свернулся рыженьким лисенком

Под корягой старой, мудрой ели.

Рады желтым лиственным пеленкам

Сыроежки, спрятавшись в постели.

Раскраснелись щечки у морошки,

В желтеньких платочках голубика,

И задумчиво, как будто из окошка,

Из-под листиков взглянула ежевика.

А за лесом солнышко садится,

В речке с близнецом своим купается,

Незаметно, тихо спать ложится

Сонный лес, счастливо улыбается.

У него есть все, не жаль, берите,

Подарю вам все, что есть в окрест,

Шепчут оленята: не губите,

Жить без леса — это тяжкий крест.

Осенний лес

Как красив осенний лес!

Сколько разных в нем чудес:

Верещат, резвясь, синички,

А вон там — нора лисички,

И орешник на ладошках

Нам дает орешки-крошки.

Шишкой белка точит зубки,

И меняют зайцы шубки,

Что к зиме из серой, нежной

Станет новой белоснежной.

Солнышко теперь — отрада,

Все ему безмерно рады.

И роняет лес листочки,

В летней сказке ставит точки.

Как красив он в многоточии!

Приходи, узнай воочию!

Ответь на вопросы:

1.Какая польза людям от леса?

2.Какие звери живут в лесу?

3.Почему люди длжны беречь лес?

4. Как связана жизнь леса и людей?

Мухомор

В красной шляпе у дороги

Он стоит в большой тревоге.

Хоть красив, его обходят,

Нам он тоже не подходит.

Ищут люди у дорожки

Белый гриб на толстой ножке.

Все хотят набрать маслят,

Рыжиков, груздей, опят.

Под березой и осиной

Ищут в травах палкой длинной

Шляпы тёмные грибов

Для соленья, пирогов.

Но вот, этот гриб нарядный,

В красной шляпе, в белых пятнах,

С кружевным воротником,

Не возьмут, хоть грянет гром!

Выгнет чашкою он шапку,

Мух всех заберет в охапку,

Дождь собрал и мух поит.

Всех до смерти усыпит.

Потому-то с давних пор

Носит имя мухомор.

Пусть красивый он на вид,

Знают все — он ядовит.

Ответь на вопросы:

1.Почему никто не берет красивый мухомор?

2.Всегда ли ползно то, что на вид красиво?

3.Каким приспособлением люди ищут грибы? Почему?

Небесный фильм

На небе фильм — большие тучи

Бегут, целуются, смеются,

Белеют городом летучим,

Меняются, на клочья рвутся.

Смеются, прыгают косицы,

Конец ознакомительного фрагмента.