Внутренний мир человека и его личностные качества.

1.Д.И. Фонвизин «Недоросль». В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» продемонстрировано, что положительные и отрицательные персонажи по-разному относятся к окружающим людям. Госпожа Простакова и воспитываемый по ее примеру Митрофанушка относятся к труду крепостных крестьян, как к должному. Слуги постоянно подвергаются словесным и даже физическим издевательствам со стороны госпожи Простаковой и ее сына. Можно сказать, что они даже не считают их людьми. Однако такое жестокое отношение персонажей вовсе не рождено социальным неравенством, госпожа Простакова и Митрофанушка безжалостно относятся и к близким людям. Госпожа Простакова требует от мужа полного подчинения, он терпит от нее оскорбления и другие унижения, включая и побои. В финале комедии показано, что Митрофанушка совершенно равнодушно отнесся к собственной матери, и такое поведение стало следствием воспитания.

Положительные персонажи Стародум, Правдин, Софья и Милон, в отличие от отрицательных персонажей, оценивают людей не по богатству и положению в обществе, а по нравственным качествам. Если госпожа Простакова, Митрофанушка и Скотинин хотят породниться с Софьей только из-за того, что она стала наследницей «десяти тысяч рублей доходу», то Милон хочет жениться на Софье из искренней любви к ней. Стародум, Правдин, Софья и Милон относятся дружелюбно даже к крестьянам, защищая их права.

2. А.С. Грибоедов «Горе от ума». В комедии А.С. Грибоедова показаны разные нравственные идеалы представителей «века минувшего» и «века нынешнего» и, следовательно, разное отношение к людям. Так называемое «фамусовское общество», представители которого преобладают в повествовании, имеет следующие нравственные ценности: высокое общественное положение, богатство и другие материальные ценности. Представители «века минувшего» привыкли оценивать окружающих людей по внешним признакам. Их главное правило таково: чем выше у человека социальный статус, чем больше у него денег, тем он достойнее, и неважно, какими внутренними качествами он обладает. Фамусов, обращаясь к своей дочери Софье, выражает позицию многих влиятельных и знатных людей того времени: «Кто беден, тот тебе не пара». На примере Молчалина, который без любви ухаживает за Софьей, желая породниться с Фамусовыми ради собственных корыстных целей, автор показывает, что «веку минувшему» характерны лицемерие, обман, предательства. Чацкий, будучи единственным появившимся в действии представителем «века нынешнего», выступает против старых порядков и предрассудков. Главный герой оценивает всех людей вне зависимости от их социального и материального положения, он смотрит исключительно на нравственные качества людей.

3.А.С. Пушкин «Капитанская дочка». В романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» особое внимание уделяется внутреннему миру Петра Гринева и изменениям в нем.Если до шестнадцатилетнего возраста главный герой характеризовался как типичный недоросль, гоняющий голубей и мечтающий служить в Петербурге, чтобы вести там разгульный и веселый образ жизни, то после он становится серьезным молодым человеком, думающим о Родине и собственном будущем. Оказавшись на службе в Оренбурге, Петр Гринев уже по-другому смотрит на жизнь. Служба в Белогорской крепости под началом капитана Миронова заставляет главного героя быть настоящим мужчиной, честно ведущим службу. Симпатия к Маше Мироновой показывает Петра Гринева любящим, заботливым молодым человеком, готовым на многое ради возлюбленной. Крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева помогает в демонстрации Петра Гринева как истинного патриота: оставаясь на стороне государства, герой защищает Родину, рискуя собственной жизнью. То, что Петр Гринев не отказывается от своих принципов и остается верным Отечеству, говорит о том, что он ведет себя в соответствии с честью и достоинством. Так, А.С. Пушкин показывает, что события из жизни и события в стране помогают Петру Гриневу найти собственное «я», продемонстрировать свои истинные качества.

4.М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Центральное место в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» занимает внутренний мир Григория Печорина. Для его раскрытия автор выбирает несколько средств: роман состоит не из глав, а из пяти отдельных законченных повестей, которые помогают увидеть Печорина в разных обстоятельствах; в романе присутствует смена рассказчиков, которые характеризуют по своему Печорина; особое место занимает «Дневник Печорина», позволяющий увидеть рассуждения самого главного героя. Григорий Печорин – неоднозначная, противоречивая, двойственная личность. С одной стороны, главный герой смелый, ловкий, умный, решительный, сильный духом, готовый к состраданию, способный к самоанализу и самокритике, с другой стороны, он пассивен, эгоистичен, самолюбив, равнодушен к судьбам других людей, не способен к дружбе и любви. Такая противоречивость образа неслучайна. М.Ю. Лермонтов изображает «героя времени» таким, каким он был на самом деле: обладающим и положительными, и отрицательными чертами.

5.И.С. Тургенев «Бирюк». В рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» показано, что мнение окружающих людей касательно личности Бирюка не совпадали с тем, каким на самом деле был главный герой. Нелюдимого лесника многие недолюбливали, поскольку он не давал никому спуску, предотвращая все лесные кражи и обладая способностью разыскать вора в любое время суток и года. Не любили мужика Бирюка и потому, что его нельзя было ничем подкупить. На самом деле Бирюк был справедливым и честным человеком, «мастером своего дела», который относился к работе добросовестно. Герой привык обеспечивать свою семью честным трудом, несмотря на бедность и голод. Рассказчик, став свидетелем его поведения с мужиком-вором, понял, что за внешней холодностью Бирюка скрывается по-настоящему доброе сердце. Лесник сжаливается над срубившим дерево мужиком и отпускает его вместе с лошадью, поскольку понимает, что тот совершил такой поступок не от хорошей жизни, что пойти на воровство мужика заставила нужда. Бирюка можно назвать понимающим, отзывчивым и жалостливым человеком, который не привык хвалиться своими добрыми поступками. Бирюк просит рассказчика никому не рассказывать о том, что он увидел, чтобы люди, продолжая бояться его, ничего не воровали. Читатель видит, что главному герою неважно, что окружающие думают о нем плохо. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор между добром и злом.

6.М. Горький «Старуха Изергиль». В рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» на примере противоположных образов Ларры и Данко продемонстрированы разные отношения к людям и поведения. Сын орла Ларра, оказавшись в племени своей матери, не смог понять нравственные ценности и идеалы его членов. Ларра, считая себя лучше всех людей, негативно относился к окружающим, презирая их и совершая по отношению к ним жестокие поступки. Не соглашаясь подчиняться законам племени, герой думал только о собственных потребностях и стремлениях, не интересуясь судьбами других людей. Ларра считал, что ему позволено абсолютно все, что ему хочется. Игнорируя принятые племенем правила жизни и даже нарушая их ради своего удовольствия, Ларра был настоящим эгоистом.

Данко, герой другой легенды, напротив, был истинным альтруистом. Трудно перенося то, что его племя столкнулось с трудностями на своем жизненном пути, Данко берет на себя ответственность за судьбу всего народа, предлагая вывести племя к свету. Герой проявляет смелость и отвагу исходя не из корыстных целей, а из искреннего человеколюбия. Данко свойственно стремление помочь другим людям, несмотря на их роптания и обвинения. Автор показывает, что ради племени герой готов даже принести себя в жертву: он вырывает сердце из своей груди, чтобы осветить им путь, спасая тем самым народ.

7.М.А. Шолохов «Судьба человека».Внутренний мир центрального персонажа рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» Андрея Соколова находится в центре повествования. Главной жизненной ценностью Андрея Соколова является семья, что не может не характеризовать его как личность. То, что Андрей Соколов берет на себя ответственность за осиротившего маленького мальчика Ванюшку, говорит о силе его характера, о смелости и доброте. Андрея Соколова можно назвать личностью героической. Главный герой не отсиживается в безопасном месте и делает все от него зависящее, когда его товарищи остались без снарядов при наступлении немцев: он предпринимает попытку проскочить мимо врагов и доставить батарее снаряды, будучи готовым пожертвовать собственной жизнью ради помощи Родине и товарищам. Находясь в плену у немцев, он не угождает коменданту лагеря Мюллеру и не молит его о пощаде. Андрей Соколов не отказывается от презирающих немецкое начальство слов, для него честь и достоинство оказываются превыше жизни. Андрей Соколов отказывается пить «за победу немецкого оружия», не желая предавать Родину, даже если для этого придется пожертвовать собственной жизнью. Все это говорит о смелости, храбрости, бесстрашии Андрея Соколова, о его любви к Родине и желании помочь ей даже ценой собственной жизни.

8.А.И. Куприн «Чудесный доктор». В рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» особо четко выражены нравственные идеалы доктора Пирогова.

Заметив, в каком эмоциональном состоянии находится Емельян Мерцалов, герой не прошел мимо. Выводя незнакомца на беседу и не обращая внимания на его срывы, доктор Пирогов хотел узнать о его проблемах и трудностях, будучи готовым помочь если не делом, то хотя бы словом. Забыв о собственных делах, герой отправляется в дом Мерцаловых, чтобы осмотреть болеющую Машутку. Совершенно бескорыстно доктор Пирогов выписывает для нее рецепт, тайно оставляет деньги и дает всему семейству совет никогда не падать духом. Автор подчеркивает, что такое доброе, милосердное, сострадательное, жертвенное отношение доктора Пирогова к семейству Мерцаловых помогает последним не только в ближайшем времени, но и во всей дальнейшей жизни. Поступок доктора Пирогова, который тот даже не считал героическим, воспринимается семейством Мерцаловых как настоящее рождественское чудо по той причине, что все окружающие их люди были совершенно равнодушны к ним. Доктор Пирогов не уподобился большинству людей, отличающихся черствостью и даже жестокостью по отношению к окружающим, его нравственные ценности не позволили пройти мимо чужой беды. А. И. Куприн призывает не быть такими же равнодушными и бессердечными, как большинство окружающих Мерцаловых людей, он утверждает необходимость быть таким же добрым и отзывчивым, как и доктор Пирогов.

9.В.Г. Распутин «Уроки французского». В рассказе В.Г. Распутина один и тот же поступок несколькими персонажами оценивается по-разному. Учительница Лидия Михайловна играет в «замеряшки» со школьником-рассказчиком. Директор школы Василий Андреевич, увидев это, уволил Лидию Михайловну, назвав ее поступок «преступлением», «растлением» и «совращением». Однако рассказчик, спустя годы повествующий о произошедшем, а вместе с ним и сам автор не согласны с позицией Василия Андреевича. Лидия Михайловна играла в «замеряшки» не ради собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь мальчику, находящемуся в трудном положении. Ко всем относясь со вниманием и пониманием, Лидия Михайловна смогла заметить, что ее ученик голодает вдалеке от семьи и дома в и так тяжелое послевоенное время. Игра в «замеряшки» становится единственным удачным способом помочь мальчику в материальном плане, поскольку от обычных предложений о помощи он отказывался, считая их ненужными «подачками». Лидия Михайловна проявляет жертвенность, не ища никакой выгоды и ничего не требуя от школьника взамен. Нравственные ценности героини таковы, что она не может пройти мимо беды другого человека. Она привыкла относиться к другим людям с добром, пониманием, заботой и, главное, с любовью. На самом деле в авторской системе образов отрицательным персонажем является Василий Андреевич, который якобы увидел зло в Лидии Михайловне. В. Г. Распутин показывает, что директор школы, став свидетелем игры учительницы и ученика, даже не дает Лидии Михайловне объяснить причину своего поступка, не пытаясь войти в то положение, в котором оказалась учительница. Василий Андреевич слишком категоричен, он не понимает, что своим милосердным поступком Лидия Михайловна научила рассказчика важным нравственным ценностям.

Познание человеком самого себя.

1.И.С. Тургенев «Отцы и дети». В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» конфликт главного героя Евгения Базарова с самим собой занимает особо важное место. Считая себя нигилистом, который отрицает все общепринятые общественные ценности, Базаров категорично относился к любви, как к «чепухе», которую придумали романтики. И именно этот нигилист, отрицающий любовь, вскоре влюбляется в Анну Одинцову. Не желая противоречить собственной жизненной позиции, Базаров долгое время пытается отрицать свои любовные чувства к Одинцовой, противиться им, что свидетельствует о попытках главного героя убежать от собственного «я». Центральный персонаж не живет, отдавшись своим чувствам, он долгое время пытается понять самого себя. Читатель понимает, что в противоречивых беседах с самим собой Базаров провел не один час и даже не один день. Все же уйти от истины Базарову так и не удается, он признает свои чувства к Одинцовой, вместе с ними признавая несостоятельность своего нигилизма. Теоретические взгляды Базарова сталкиваются с реальностью, испытание любовью, которую он отрицал, заставляет главного героя задуматься над собственным мировоззрением, сомневаться в верности нигилистических взглядов на жизнь. Именно самопознание Базарова вследствие возникновения у него любовных чувств, которые противоречили его позиции, помогают И.С. Тургеневу в развенчивании теории нигилизма, которая не прошла проверку самой жизнью.2.Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». В центре романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» находится внутренний мир главного героя Родиона Раскольникова. Собственный негативный жизненный опыт и гнетущая окружающая обстановка становятся причиной, по которой в голове Раскольникова рождается теория, согласно которой люди делятся на «право имеющих» и «тварей дрожащих». Планирование убийства старухи-процентщицы связано с желанием Раскольникова проверить свою теорию, убедиться в ее состоятельности.

Однако убийство Алены Ивановны, в ходе которого он убивает и ее беременную сестру Лизавету, заставляет центрального персонажа задуматься о несостоятельности своей теории. В романе особое место занимают рассуждения Раскольникова и его внутренние терзания, с помощью которых он познает собственное «я». И если сначала Раскольников переживает из-за того, что он не является «право имеющим», как думал раньше, то после он встает на путь осмысления ошибочности теории в целом. Автор показывает, что постоянные размышления, касающиеся совершенного преступления, заставляют Раскольникова, истинная натура которого была гуманна, вступить в конфликт с собой -теоретиком. Разговоры с самим собой помогают Раскольникову понять себя, осознать теоретическую неправоту и встать на путь очищения.

3.А.П. Чехов «Студент». В ходе повествования центральный персонаж рассказа А.П. Чехова «Студент» Иван Великопольский познает самого себя.

Находясь на тяге в страстную пятницу, сын дьячка и студент духовной академии пытается подавить мысли о собственной греховности, из-за чего он начинает думать об социальных несправедливостях, обвиняя тем самым в произошедшем с ним в этот религиозный день всех и все, кроме самого себя. Однако один момент меняет мировоззрение Ивана Великопольского: грея руки у костра во дворе двух вдов, он вспоминает евангельскую историю о тройном отречении апостола Петра от Иисуса, которая помогает герою понять свою греховность и раскаяться в ней. Сравнение себя с апостолом Петром, который отрекся от Иисуса, и осознание своего отхода от веры и Бога помогают Ивану Великопольскому встать на путь совершенствования и преображения. В рассказе продемонстрировано, что всего лишь один случай из жизни может изменить взгляды человека на жизнь, помочь найти собственное «я». Ситуация у костра помогла Ивану Великопольскому понять, что причины событий находятся не во внешних обстоятельствах, дума о которых давала ему возможность убежать от реальности и оправдать свою греховность, а в собственном внутреннем мире.

4.И.А. Бунин «Чистый понедельник». В рассказе И.А. Бунина продемонстрировано самопознание главной героини.

Казалось бы, жизнь девушки была предопределена с рождения: Она дочь «просвещенного человека знатного купеческого рода», которая вследствие своего происхождения должна была вести светский образ жизни. Однако такая жизнь не приносит героини никакого удовольствия, она чувствует себя не на своем месте. У девушки не получалось относиться к тому образу жизни, которой ей приходилось вести, положительно, он угнетал ее и делал несчастной. Долгие размышления о нынешнем образе жизни и о возможном предназначении приводят героиню к следующему решению: уйти в монастырь на послушание, а затем на постриг. То, что Она прощается с прежним образом жизни перед тем, как отправиться в монастырь, говорит о том, что решение героини не было неожиданным и спонтанным. Находясь в дисгармонии с самой собой, Она долгое время находилась в поисках собственного «я». В повествовании отмечается, что героиня увлекалась историей, летописанием, русскими сказаниями, что несколько дней подряд Она могла не выходить из дома, проводя время за размышлениями и чтением книг. Это становится свидетельством того, что Она долго обдумывала то решение, которое в итоге приняла. И именно кропотливое самопознание, подвигнувшее героиню изменить свой образ жизни, помогло ей обрести истинное счастье.

5.М.А. Шолохов «Тихий Дон». В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» показано, что внешние обстоятельства, в которые оказался втянутым главный герой Григорий Мелехов, заставили его познать самого себя. Гражданская война, поделившая людей на два лагеря, вынуждает Мелехова определиться с собственной общественной позицией. Но это оказывается не так просто: центральный персонаж «мечется» то от «красных» к «белым», то от «белых» к «красным», потому что не может определиться, на чьей стороне находится правда. Взгляды Григория Мелехова на жизнь, которые в ходе повествования постоянно меняются, рождают «метания» из стороны в сторону. Такое непостоянство не приносит главному герою удовольствия, наоборот, он ощущает вину за то, что не может определиться, как это сделали многие другие участники Гражданской войны еще с начала всех событий. Все же многочисленные усилия понять, «красные» или «белые» защищают его жизненные интересы, приводят Григория Мелехова к важному выводу: Гражданская война и ни одна из появившихся в ее ходе сторон не могут принести счастье. Главный герой, наконец, познает себя, что выразилось в отрицании войны, которая приносит вред и отдельному человеку, и всему обществу в целом, и в признании необходимости жить в мире.

Свобода человека и ее ограничения.

1.М.Ю. Лермонтов «Мцыри». В поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» изображается образ свободолюбивого Мцыри, который называет себя «в тюрьме воспитанным цветком», под тюрьмой подразумевая монастырь, в котором он оказался после того, как его «вырвали» из прежней жизни с любимым народом, высоко ценящим свободу. Главный герой готовится стать монахом не по собственной воле, деятельность монаха была ему неинтересна и безотрадна, поскольку лишала его права на свободу, которая заключалась в возможности жить «в чудном мире тревог и битв». В поэме подчеркивается: то, что для монахов было обыденной жизнью и даже отрадой, для Мцыри было несвободой и несчастьем. 6 лет прожив среди вольнолюбивых горцев, Мцыри было непросто отказаться от прежней жизни. Поэтому нет ничего удивительного в стремлении героя побороться за собственную свободу, избавившись от «келий душных и молитв» и дойдя до родного края. Именно бунт за свободу, которую у Мцыри насильно отняли, является основным конфликтом всего лермонтовского произведения. Автор неслучайно приводит своего героя, три дня проведшего на воле, к смерти, поскольку жизнь в монастыре, в который ему пришлось попасть опять, была для него хуже смерти.

2.А.Н. Островский «Гроза». В драме А.Н. Островского «Гроза» поднимаются проблемы свободы и несвободы. Главная героиня становится «чужой» для жителей города Калинова: приезжая Катерина, привыкшая к свободной жизни в родительском доме, оказывается в рамках патриархального общества и его единых домостроевских правилах жизни, к которым уже привыкли жители Калинова. Если в родительском доме Катерина ощущала себя «птичкой на воле», то в доме Кабановых и в городе Калинове в целом она перестала ощущать себя этой вольной птицей. А.Н. Островский показывает, что собственную свободу ограничивают сами люди, которые придумали определенные порядки, подчиняясь им. И если Кабаниха и Дикой ратуют за сохранение старых порядков, то представители младшего поколения понимают, что общественные правила требуют изменения, однако они ничего не делают для того, чтобы изменить положение, в котором находятся. Тихон и Борис смиряются с «жестокими нравами» «темного царства», а Варвара и Кудряш приспосабливаются к ним. К несвободе пытаются склонить Катерину не только Кабаниха, но и Тихон, Варвара, Борис, Кудряш, которые не вольны в своих поступках. Непривыкшая к несвободе Катерина не может смириться с тем положением, в котором она оказалась, переехав в город Калинов. Попытка найти счастье с Борисом, несмотря на брак с Тихоном, говорит о том, что Катерина бросает вызов «темному царству», желая получить потерянную свободу. Однако свобода героини все равно остается ограниченной, поэтому она принимает решение покончить жизнь самоубийством, совершая тем самым бунт против «темного царства» и несвободы.

3.М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», которая была написана М.Е. Салтыковым-Щедриным уже после отмены крепостного права, показана продолжавшая существовать несвобода крестьянского класса. Генералы привыкли к тому, что весь труд за них выполняют крепостные, поэтому, оказавшись на необитаемом острове, они не могут самостоятельно обеспечить себя едой и позаботиться о собственной жизни. Беспомощные генералы сразу же находят дело для найденного на острове мужика, воспринимая его труд как должное. Автор показывает, что высшие слои населения не могут свыкнуться с тем, что крестьянство получило свободу, поэтому они продолжают пользоваться чужим трудом. Однако несвободными, как показывает М.Е. Салтыков-Щедрин, крестьяне продолжают оставаться и из-за своей рабской покорности. Мужик мог отказаться выполнять генеральские прихоти, поскольку он действительно не был обязан трудиться ради них. Однако мужик не говорит ни слова против, он терпеливо выполняет все наказы генералов, ничего не требуя от них взамен. Крестьянин даже оказывается привязанным к дереву той веревкой, которую сделал он сам. В «Повести» показано, что мужик самостоятельно ограничивает свою свободу, мирясь с несправедливостью по отношению к нему и не совершая попыток восстать против нее.4. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». О необходимости ограничивать свободу одного человека заставляет задуматься и роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Теория центрального героя Родиона Раскольникова о «тварях дрожащих» и «право имеющих» тесно связана с идеей вседозволенности для некоторой части людей. Раскольников считал, что есть те, кому ради всеобщего благополучия позволено переступать через границы дозволенного. Такие «особенные», «необыкновенные» люди, согласно теории главного героя, ради достижения общественного блага могли себе позволить «перешагнуть» через любые препятствия, даже если для этого придется приносить других людей в жертвы. Такие наполеоновские идеи приводят к тому, что Раскольников, желая проверить свою теорию на практике, убивает старуху-процентщицу и ее ни в чем не повинную беременную сестру. Внутренние терзания Раскольникова после совершения преступления, а также сравнение главного героя с беспринципным Лужиным, живущим согласно теории «целого кафтана», помогают Ф.М. Достоевскому в развенчивании теории Раскольникова. С помощью слов Сонечки Мармеладовой автор утверждает, что никому не позволено лишать другого человека жизни или решать, кто достоин жизни, а кто нет.

Таким образом, данный раздел касается человека и его внутреннего мира: то, какими личностными качествами он обладает, то, в соответствии с какими нравственными ценностями и идеалами он живет, то, как поступает в условиях нравственного выбора, то, как относится к другим людям и ко всему окружающему миру в целом, то, как определяет свободу и относится к ее ограничениям, то, как познает самого себя. Внутренний мир каждого человека уникален, поскольку у всех людей разные качества, жизненные принципы, убеждения и представления о добре и зле. Чтобы обрести гармонию с самим собой, нужно постоянно заниматься самопознанием.

5.М. Горький «Старуха Изергиль». В рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» с образом Ларры связана проблема пагубности неограниченной свободы для общества. Ларра привык к абсолютной свободе. Не привыкший жить по человеческим правилам и законам сын орла презирает правила племени, в котором раньше жила его мать. Выросши вне общества, Ларра привык думать только о собственных интересах, не интересуясь судьбами других людей. Свобода заключается для Ларры в возможности совершать любые поступки ради собственной пользы, даже если они негативно сказываются на интересах и жизнях окружающих. В случае с Ларрой свобода тесно связана со вседозволенностью. То, что Ларра убивает отказавшую ему девушку, является ярким примером неограниченной свободы. М. Горький показывает, что такое отношение к свободе не может дать обществу ничего хорошего. Жестокое убийство Ларрой заставляет задуматься над тем, что свобода одного человека обязательно должна ограничиваться свободой других людей, ведь если каждый человек будет делать все, что захочет, в обществе будет не порядок, а хаос, мешающий жить всем людям. На авторское мнение, гласящее о том, что абсолютная, ничем не ограниченная свобода – зло, указывает также то, что вольность стала для Ларры вечным наказанием, от которого он хотел избавиться, но не мог.

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» — первая великая пьеса на русской сцене. Именно Фонвизин стал родоначальником русской драматургии вообще, и его произведение до сих пор служит ориентиром для драматургов.

История создания

Д.И.Фонвизин был одним из самых образованных людей своего времени. Он много путешествовал, особенно любил Францию – родину Просвещения. Впечатленный французскими успехами и памятуя о петровских идеалах¸ последователем которых он был, драматург решил написать комедию, высмеивающую невежество дворян. Он считал, что корень зла в дикости дворянства, а проблемы России можно решить путем обучения молодого поколения. Комедия была создана в 1782 году.

Сюжет и композиция

Прежде чем говорить о сюжете, должна сказать, что Денис Иванович писал в эпоху классицизма. Об этом направлении сейчас говорить – не моя задача, я только напомню основные принципы построения комедии, так как классицизм требовал соблюдения канонов. Итак, для драмы вообще и для комедии в частности, строго соблюдалось правило «трех единств»: единство места (все происходит в одном месте), единство времени (время – 24 часа), единство действия (действие разворачивается вокруг одного конфликта). Запомним это, иначе многое не поймем. Действие разворачивается в имении Простаковых. Семья: г-жа Простакова, г-н Простаков и их сын Митрофан. В имении живет племянница Стародума Софья, попавшая сюда за полгода до событий. Митрофан – недоросль, то есть дворянский сын, не приступивший к службе. У Простаковой есть брат Скотинин, живущий в своем поместье, но наезжающий к сестрице.

Простакова мечтает женить Митрофана на Софье из-за ее имений, а после приезда Стародума и объявления Софьи его наследницей, в борьбу за нее включаются Простакова, Митрофан, Скотинин. Но Софья не любит Митрофана, а любит офицера Милона. Так начинается любовный конфликт, который по условиям классицизма, как вы помните, должен быть единственным. Но разрешается все хорошо: Стародум с чиновником Правдиным экзаменуют Митрофана, Простаков пытается увезти Софью силой, ее разоблачают Правдин и Милон, Стародум произносит длинный монолог о вредности злонравия, Митрофан со Скотининым остаются ни с чем, Софья выходит замуж за Милона. Все довольны. Я рассказала о любовном конфликте, и в моем пересказе это не очень интересно. Главным в комедии стал другой конфликт, конфликт между прогрессивными и невежественными дворянами. Это и был замысел великого драматурга – показать, к каким последствиям может привести невежество и необразованность. И если с этой точки зрения взглянуть на сюжет пьесы, то все, что в ней происходит, предстает несколько в ином свете. Итак, взглянем на сюжет и композицию с этой стороны. В имении Простаковых живет недоросль Митрофан с родителями. Простакова знает, что сына обучать надо, и нанимает учителей «числом поболе, ценою подешевле». Это отставной сержант Цыфиркин, дьячок Кутейкин и бывший кучер Вральман, из немцев. Учится Митрофан, не утруждаясь, так как сильно устает, потому что голубей погоняет, подовых (хлеб) штук пять-шесть съест, два кувшина квасу выпьет – сильно утомился! Простакова считает, что дворянину учеба без надобности, ведь их жизнь обеспечивается крепостным правом: «Зачем еоргафия? Куда барин скажет – туда и отвезут». И Митрофан демонстрирует поразительные плоды обучения, приходя к гениальному результату: «Не хочу учиться, а хочу жениться». При этом он вступает в вооруженный конфликт со своим дядей Скотининым, претендуя на руку, сердце, а главное, деньги Софьи. Стародум, зная о намерении Простаковой, устраивает Митрофану экзамен. Тот оглушительно проваливается, его маменька вместе с сыночком пытаются увезти Софью силой, но Милон их останавливает. Простакова показывает свои худшие качества, оскорбляя всех и ругаясь со всеми, а после оглашения Правдиным решения об изъятии имения Простакова бросается к сыну в надежде на утешение, но Митрофан грубо ее отталкивает. Она остается совсем одна. Стародум подводит итог: «Вот злонравия достойные плоды». Как видите, Фонвизин, не смог удержаться в рамках классицизма, потому что он хотел высмеять не один порок или желание, как, например, Мольер в «Мещанине во дворянстве», он высмеивал дворянство как класс, погрязший в пороках, и главной причиной этого драматург считает невежество и отступление от идеалов петровской эпохи. Из развития второго конфликта это отчетливо видно. И это идея произведения.

Образ мира Простаковой Да, в комедии главное внимание уделяется Простаковой и ее окружению. Неслучайно я называю это миром, потому что главная героиня строит жизнь по собственным законам, и заставляет жить так все свое окружение. Что использует автор, чтобы раскрыть образы Простаковой, Митрофана, Скотинина?

Ответ:

- сюжет;

- речевую характеристику,

- отношения между героями;

- характеристику других персонажей и самохарактеристику.

Теперь найдем ответ в пьесе.

- В сюжете комедии Простакова и Митрофан предстают перед нами как люди невежественные (сцена с учителями, когда Простакова дает сыну «уроки жизни», и экзамена Митрофана, в которой он показывает свою полную дремучесть и даже не понимает, почему смешон. На всем протяжении пьесы Простакова демонстрирует хитрость и изворотливость (отношения с Софьей и Стародумом), непомерную жадность (желает выдать Софью замуж за сына из-за имения, потом и вовсе пытается увезти ее силой). С мужем груба, с сыном ласкова до приторности.

- Речь отрицательных персонажей изобилует просторечиями и вульгаризмами, Скотинин и Митрофан не могут связать двух слов. Со Стародумом и Правдиным Простакова становится льстиво-учтивой, что выдает в ней и Митрофане натуры низкие, порочные. Главное слово Скотинина – «свинки», и это его главная характеристика: более он ничего не знает и ничем не интересуется.

- Отношения между героями выявляют в образах невежественных дворян животную натуру. Митрофан и Скотинин дерутся из-за Софьи, г-н Простаков ничего не может сказать – настолько он забит властной супругой, Митрофан бессовестно льстит матери вначале («ты так устала, колотя батюшку») и грубо отталкивает в конце, предает ее («Да отвяжись, … как навязалась»). С учителями они грубы за исключением Вральмана, да и то потому, что он иностранец и не переставая льстит хозяевам. Система второстепенных персонажей существует для того, чтобы ярче показать убожество главных героев. Это учителя, крепостные (Еремеевна, нянька Митрофана, которая ничего, кроме грубости и побоев от хозяев не видела, но защищает Митрофана что есть сил, Тришка, доморощенный портной, которому достается за его ремесло, хотя он не учился). Все второстепенные герои так или иначе демонстрируют натуру Простаковых.

- Есть в комедии прямые характеристики от Стародума. «Вот злонравия достойные плоды!» — так говорит он о Простаковых, и это самая яркая его реплика. Самохарактеристика – это рассказ Скотинина о своих свиньях, Простаковой о своём семействе (папенька от голода умер, сидя на сундуке с золотом, куда клал взятки от челобитчиков; из восемнадцати детей выжили только двое, кто с колокольни свалился, кто отравился, кто в бане угорел – вот и все воспитание). «Не хочу учиться, а хочу жениться», — самохарактеристика Митрофана.

Вот теперь можно сделать вывод, отвечая на вопрос: каков мир Простаковой, каковы его законы? Мир Простаковой живет по животным законам. в нем нет понятий высокой любви, долга, гражданской позиции. Есть алчность, невежество, грубость. Более того, Этот мир агрессивен, он пытается подчинить себе всех остальных, распространяя свое влияние всеми методами. Драматург считает, что только просвещение, воспитание гражданина может покончить с Простаковыми и им подобными.

Перед вами – план и рабочие материалы к сочинению. Как это вам пригодится на ЕГЭ? Материал комедии можно использовать в сочинениях, где поставлена проблема образования, просвещения, нравственного воспитания. Говоря о мире Простаковых, можно показать, как люди невежественные ВСЕГДА являются низменными и безнравственными людьми, потому что отсутствие воспитания и образования ведет к тому, что в человеке пробуждается низменная, животная сторона. Да, произведение сложное и для чтения, и для восприятия. Но все же отдадим дань уважения человеку, основавшему русскую национальную драматургию.

Материал подготовила Карелина Лариса Владиславовна, учитель русского языка высшей категории, почетный работник общего образования РФ

Как член наместничества, Правдин посещает имения помещиков и выявляет в них злоупотребления. То, чему он становится свидетелем в имении Простаковых, вызывает в герое негодование. В монологах он раскрывает свою позицию гражданина. Это и позиция самого Фонвизина. В чем же она состоит?

Во-первых, настоящий гражданин Отечества не может оставаться равнодушным к преступлениям сильных мира сего. Так, Правдин говорит, что нельзя позволять помещикам, владеющим крестьянами, употреблять свою власть во зло. Во-вторых, наказывая виновных, следует одновременно и защищать обиженных. Правдин помогает униженным и бедствующим крестьянам. Третья черта, свойственная гражданину, — ответственное отношение к своему поприщу, к работе. Положительные герои комедии, подобно Чацкому, служат, а не прислуживаются. Они стараются быть максимально полезными на своем месте.

В дополнение к названным чертам можно указать нравственные идеалы, которые присущи Правдину: честность, справедливость, уважение к человеку, презрение к «злонравию». Эти качества, названные писателем 18 века, в полной мере востребованы и в наши дни.

В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Дума» звучат горькие размышления поэта о своем поколении. По мнению Лермонтова, его современники утратили багаж идеалов и высоких стремлений, который оставили им предки — поэтому жизнь их «томит, как ровный путь без цели». Равнодушие и непонимание различия между добром и злом делает их рабами власти и своих страстей.

Стихотворение начинается с упрека современникам: «Печально я гляжу на наше поколенье» — но такая отстраненность звучит только в первой строке. На протяжении всего текста стихотворения лирический герой не отделяет себя от своего поколения — он использует слова «мы», «наше», «нам». Эти слова подчеркивают то, что поэт готов вместе со своим поколением нести ответственность за все его пороки.

Трагически звучит финал «Думы»: Лермонтов пишет о том, что каждая эпоха должна что-то оставить следующей, и благо тому поколению, которое потомки будут вспоминать с благодарностью и уважением. Однако его современникам это не суждено: «прах наш, с строгостью судьи и гражданина// Потомок оскорбит презрительным стихом». Горько осознавать это, тяжела ноша ответственности перед будущим — но, по мысли поэта, каждый человек должен нести ответственность не только за себя, но и за все окружающее.

Не испугались они поддержать и исключенного из партии директора школы. Весь вечер вместе с Ромахиным пели революционные песни, а он угощал их чаем и словно возвращался к жизни.

Повесть не заканчивается этим эпизодом. Не случайно ее название «Завтра была война». Из последней главы мы узнаем, что все ребята ушли на фронт. И многие из тех, кто так восставал против несправедливости, которая шла от власть имущих, погибли, защищая свою Родину. Потому что эти ребята понимали не только свою свободу отстаивать правду, но и ответственность за судьбу своей родины и своих товарищей.

Верочка говорит: «Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо». В постепенно организованной ею мастерской она создает атмосферу доверия и уважения к нуждам работниц. Она доверяет им вместе с ней распределять прибыль, советуется с девушками при выборе решений. Это позволяет работницам понимать, что их труд идет на благо им самим, и производительность труда растет, расширяется мастерская, вскоре начинаются продажи готовой одежды. Говоря современным языком, это успешный и отлаженный бизнес, приносящий доход не только владельцу, но и всем работникам.

Однако материальной стороной дела новые люди не ограничиваются: так, Верочка с первых дней приносит в мастерскую книги и читает их девушкам; книги полезные, о новых идеях по устройству мира, о нравственных принципах и чувствах людей. Занявшись образованием и развитием работниц, она скоро понимает, что это дает хорошие плоды. Организовывает лекции по истории, совместные поездки, посещение театра. Позже основывается еще одна мастерская по тем же правилам.

Героиня романа мечтает о том, чтобы как можно больше людей создавали подобные предприятия. Это мечта и самого автора. Он показывает, что успешный бизнес-проект еще не всё дело: необходимо совершенствовать и самого человека, давать духовную составляющую его жизни. Благоденствие человека, несомненно, важно, однако оно не должно ограничиваться исключительно материальными благами.

Крестьяне из самых разных и не слишком обустроенных русских деревень отправляются в путь по матушке-Руси. Странники в русской литературе частые герои. Как правило, они несут некое духовное начало, а их путь мотивирован поисками правды и справедливости. Вот и герои поэмы Н. Некрасова не просто так покидают свои дома и семьи, а для высокой цели: найти того, «кому живется счастливо, вольготно на Руси». Уже само это желание обусловлено жаждой справедливости, желанием понять, что не так в русской жизни и почему нет в ней счастья для всех.

Показательно, что на поиски счастливого отправляются именно представители крестьянства, а не образованного сословия — так автор показывает идею правдоискательства как характерную черту человека из народа. Разные судьбы различных сословий проходят перед глазами читателя: крестьянин, священник, разбойник, торговец, целая глава посвящена женской судьбе Матрены Тимофеевны.

Судьба Савелия, богатыря святорусского, тесно связана с поисками справедливости. История расправы с немцем—управляющим, не дававшим жизни крестьянам, стала для него точкой отсчета судьбы. Жалобы на него крестьян оставались без ответа, а немец чувствовал свою безнаказанность и лютовал еще больше. Когда терпение народа лопнуло, вспыхнул бунт. Савелий признается, что вместе с другими бунтовщиками «в землю немца Фогеля …//Живого закопал». Затем последовала каторга, поселение, жизнь в деревне. Однако могучий дух Савелия продолжает жить в рассказе о нем. С точки зрения Некрасова, это выразитель народного понимания справедливости.

Поэт предупреждает: русский народ терпелив, но, когда доведен до края — беспощаден к своим угнетателям. И в основе его жизни — желание справедливости для всех: и для барина, и для каторжника, и для крестьянки.

Однако есть в романе герои, которых подобное одинаковое для всех счастье не устраивает. Это I-330, которая хочет разрушить стену между городом и древним миром; О-90, вопреки запрету Единого Государства желающая родить ребенка; и еще многие другие, в ком не убиты человеческие чувства и мечта о своем, личном счастье. I—330 и другие члены «Мефи» планируют с помощью строителя «Интеграла» захватить корабль и использовать его против Единого государства. Заговор раскрыт, бунт подавлен, однако там, за Зеленой стеной, остается О-90, а значит, ее ребенок будет жить в другом обществе, где диктатура разума не лишает человека человечности.

Автор хочет показать, насколько опасно навязанное человеку представление о счастье. Нельзя сделать счастливым насильно, это как операция по удалению фантазии в Едином Государстве. Одинаковое для всех счастье возможно только для роботов.

Объектом сатиры становится работа громоздкой бюрократической машины. Засилие постоянных непонятных заседаний непонятных организаций типа «абвгдежзкома» отвлекают от конкретных дел. Для обычного человека это оборачивается бесконечными поисками нужного чиновника и необходимостью собирать кучи подписей. Маяковский так выразил это состояние просителя: «исколесишь сто лестниц, свет не мил». А к концу рабочего дня так и не дождавшись ответа, можно увидеть разом опустевшие кабинеты чиновников. Они свое право на отдых знают.

Саркастически описывая раздвоение чиновников между разными заседаниями, на которые нужно успеть, В. Маяковский прибегает к фантастике и гиперболе: «И вижу: сидят людей половины. О дьявольщина! Где же половина другая?!» Известно, что сам поэт часто сталкивался с бюрократизмом, как писал он, «смешанным с издевательством». Поэтому с такой силой звучат слова, выражающие желание поэта: «О, хотя бы еще одно заседание//Относительно искоренения всех заседаний!»

Стихотворение имеет название «Прозаседавшиеся». Это слово вызывает ассоциацию с «проигравшие», «проспавшие» и напоминает о людях, растративших/ растерявших по своему недомыслию что-то важное. А ведь в руках этих чиновников — огромная страна. Не потеряют ли они ее? Этот вопрос можно поставить и сегодня.

Государь решает отправить Левшу к англичанам, чтобы похвалиться искусной работой. В Европе Левша скучает, поет русские песни, и только внимательный взгляд героя отмечает, что именно в этой стране лучше, чем в России. То заметит он, как англичане ружья хранят, то сытостью и довольством жизни работников поинтересуется. Вот только, как ни уговаривали его англичане у них остаться — не согласился мастер. Сослался на родителей и русскую веру, «самую правильную». Выходит, как бы ни прекрасна и удобна была жизнь в чужой земле, родиной она не станет. Почему? У Н. А. Лескова дан ответ на этот вопрос: это земля наших родных, здесь прошло наше детство, здесь живут наши воспоминания — а в чужой стране для Левши все чужое, хоть жизнь и краше. Не случайно в русском языке есть пословица «Родная земля — мать, а чужая — мачеха». Вот только обидно, что в своей земле Левшу оставили умирать в одиночестве, а мастер до последнего вздоха думал о благе родины.

Из разговора с Иешуа Пилат не может сделать вывод о степени опасности его для общества, напротив, философ кажется ему очень разумным человеком, его безоговорочная вера в то, что «все люди добрые», наивна, но не вредна. Совесть подсказывает герою, что не Иешуа, а реальные воры и преступники должны быть казнены. Почему же он отдает приказ вписать имя Иешуа в список приговоренных к казни?

Из поданных Пилату доносов и разговора с первосвященником прокуратор запомнил слова «оскорбление величества» — в этом обвиняют Иешуа. Он понимает, что ненавидящий философа Каиафа пойдет до конца и донесет кесарю об освобождении прокуратором государственного преступника, оскорбившего римского императора. Несомненно, Пилатом движет страх за свою жизнь, к тому же государственные интересы требуют наказать смертью того, кто посмел «оскорбить величество». Судьба Иешуа решена.

Писатель показывает, какие душевные муки приносит Пилату его решение пойти против своей совести. Эти муки не прекратятся и после его смерти — он осужден на вечные страдания за свою слабость. Как говорит Маргарита, «тысяча лун за одну луну когда-то». Однако М. А. Булгаков считает совесть важным нравственным ориентиром человека, и отдает ей приоритет даже перед государственными интересами.

На балу Иван Васильевич счастлив и влюблен. Он восхищается своей возлюбленной Варенькой и ее отцом, статным и красивым полковником. Герой готов любить весь мир, все вокруг кажутся ему удивительно добрыми и благородными людьми, а в душе звучит музыка.

Однако после бала Иван Васильевич неожиданно встречает отца Вареньки совершенно в другом амплуа. Прогоняют через строй беглого солдата. Тщедушный и слабый, он в силах только умолять: «Помилосердствуйте, братцы». А статный и красивый полковник рукой в белой перчатке сильно бьет по лицу солдата, который всего лишь недостаточно сильно опустил шпицрутен на окровавленную спину наказываемого. Эта сцена потрясла героя. Он не только разорвал отношения с Варенькой, но и ушел с военной службы. Потому что не мог понять и принять бесчеловечных законов.

Из обрамления после основного рассказа мы узнаем, что Иван Васильевич отказался и от гражданской службы. Как он сам говорит, «нигде не служил и ни на что не годился». «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — возражает ему один из молодых собеседников. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было». Мы не знаем, что делал в этой жизни герой, ясно одно: его пример честного и прямого человека очень важен для окружающих. А значит, он принес пользу обществу и Родине. Для того, чтобы отказаться служить, а не прислуживаться, необходимо мужество и честность. Несомненно, такие люди делают честь своей стране.

Дополнительный материал к направлению «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина»:

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 145 человек из 48 регионов

- Сейчас обучается 95 человек из 32 регионов

- Сейчас обучается 56 человек из 32 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Д. И. Фонвизин

«НЕДОРОСЛЬ» как аргумент к сочинению

(направление «Честь и бесчестие» -

2 слайд

Честь и бесчестие

Честь — это награда, присуждаемая за добродетель Аристотель

Истинная честь не может терпеть неправду

Филдинг

Я всякую беду согласен перенесть,

Но я не соглашусь, чтоб пострадала честь

Корнель Пьер

Бесчестный человек готов на бесчестное дело

Пословица

Бесстыдство — терпеливость души к бесчестию во имя выгоды

Платон -

3 слайд

Списать, дополнить …

Честь – это совокупность высших моральных качеств, принципов (добродетелей):

уважение к людям,

……?

Бесчестие – это совокупность безнравственных качеств, принципов (пороков):

— идти на компромисс со своей совестью,

-……? -

4 слайд

Порок и добродетель должны быть представлены наглядно, и добродетель должна, конечно, восторжествовать.

злонравие

скотоподобие

невежество

лицемериечестность

совесть

прямота

благородство -

5 слайд

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (дополните второй слайд)

Образы носителей добродетели — Стародум и Правдин. Положительные образы влюблённых — Софьи и Милона. Им доверены мысли и чувства самого драматурга и близких ему людей. Они говорят о том, что дорого автору: о необходимости привить человеку с детства сознание долга, любовь к Отчизне. Непогрешимую честность, правдивость, чувство собственного достоинства, уважение к людям, презрение к низости, лести, бесчестности. Они выдвигают прямо противоположные «Простаковым» всех рангов понятия о чести, знатности и богатстве.

В их речах вскрывается произвол правительства, порождающий в России людей, недостойных быть людьми, дворян, недостойных быть дворянами -

6 слайд

Стародум

При тогдашнем веке при Петре I придворные были воины, да воины не были придворные.

В большом свете водятся премелкие души.

Где государь мыслит, где знает он, в чём его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться их права.

Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не пособит, разве сам заразится. -

7 слайд

Стародум (резонер)

Угнетать рабством себе подобных беззаконно (прокомментируйте афоризм)

Невежда без души — зверь (дайте определение «невежда»)

Имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время

Начинаются чины — перестаёт искренность.

Чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается.

Прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам. -

8 слайд

Наука в развращённом человеке есть лютое оружие делать зло

Просвещение возвышает одну добродетельную душу

Вывод:

Вначале нужно воспитывать …., позаботиться о …., а потом — об …..

Слова для справок: душа, ум, добродетель -

9 слайд

Разное «богатство»…

Наличные деньги — не наличные достоинства.

Глупому сыну не в помощь богатство.

Золотой болван — всё болван.

Простакова с гордостью вспоминает отца, умевшего взятками нажить состояние, и, не стесняясь, поучает сына: “Нашёл деньги, ни с кем не делись. Всё себе возьми, Митрофанушка”.

Стародум говорит:“Богач… тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у которого нет нужного”. -

10 слайд

САМЫЙ НИЧТОЖНЫЙ ГЕРОЙ КОМЕДИИ Д.И. ФОНВИЗИНА «НЕДОРОСЛЬ»

??????????

-

11 слайд

Самый ничтожный герой комедии (финал комедии)

Митрофан не только невежда и “маменькин сынок”.

Он хитёр, знает, как подольститься к матери (рассказ о сне).

Бессердечие — вот его самая страшная черта. “Невежда без души — зверь”, — говорит Фонвизин.

Митрофанушка-неуч смешон, но отталкивающий мать — страшен. -

12 слайд

Воспитание, которое даёт Простакова сыну, убивает в нём душу. Митрофан никого не любит, кроме самого себя, ни о чём не задумывается, с отвращением относится к учению и ждёт только часа, когда станет хозяином имения и будет так же, как его матушка, помыкать своими близкими и бесконтрольно распоряжаться судьбами крепостных.

-

13 слайд

Невежество +

бессердечие =«достойный плод»

Простакова обращается за сочувствием к сыну.

Митрофанушка грубо отталкивает её:

“Да отвяжись, матушка! Как навязалась

Горестный вопль Простаковой:

“Нет у меня сына!”

Стародум отвечает словами, полными глубокого смысла:

“Вот злонравия достойные плоды!” -

14 слайд

Спишите текст, вставляя подходящие по смыслу слова или словосочетания

Зачастую (так устроена наша жизнь) человек стоит перед …..: совершить бесчестный ….., т.е. идти путем ……, ……., лицемерия или сохранить … и достоинство и быть верным голосу….., следовать ….. принципам. Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных проявлений человека: от верности ……правилам до различных форм компромисса с ….., вплоть до глубокого ….. падения ……

….. человек чувствует себя свободным. Его душа свободна от …. и открыта для ……Слова для справок: совесть, нравственные, добродетель, моральные, поступок, порок, личность, честь, предательство, ложь, выбор, падение

-

15 слайд

Честный и бесчестный человек познаются не только из того, что они делают, но и из того, чего они желают (Демокрит)

…человек идет на сделку с …Однако эта …, прикрывающая до определенного момента его темные…., может закончиться очень…

Для доказательства своих мыслей предлагаю обратиться к художественной литературе.

Слова для справок: дело, совесть и другие

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 061 137 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 11.01.2017

- 3707

- 32

- 11.01.2017

- 932

- 0

- 11.01.2017

- 870

- 2

- 11.01.2017

- 1014

- 3

- 11.01.2017

- 359

- 1

- 11.01.2017

- 428

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»

-

Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»

-

Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»

-

Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»

-

Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

В произведении «Недоросль» тема воспитания занимает центральное место и связана с основным конфликтом пьесы, который представляет собой противостояние между новыми идеями просвещения и устаревшими крепостническими устоями. Простакова и Скотинин являются непосредственными носителями последних, так как переняли их с воспитанием от своих родителей.

Жестокость по отношению к крепостным, жадность, чрезмерная ценность вещей и денег, отрицание учености, плохое отношение даже к родным – все это «впитывает» в себя и Митрофан, становясь «достойным» сыном своей матери.

Вариант 2

Произведение Д. И. Фонвизина «Недоросль», написанное в 1781 году, изображает дворянское общество второй половины XVIII века. Среди прочих проблем, которые поднимает автор комедии, выделяются неграмотность и невежество привилегированного сословия того времени.

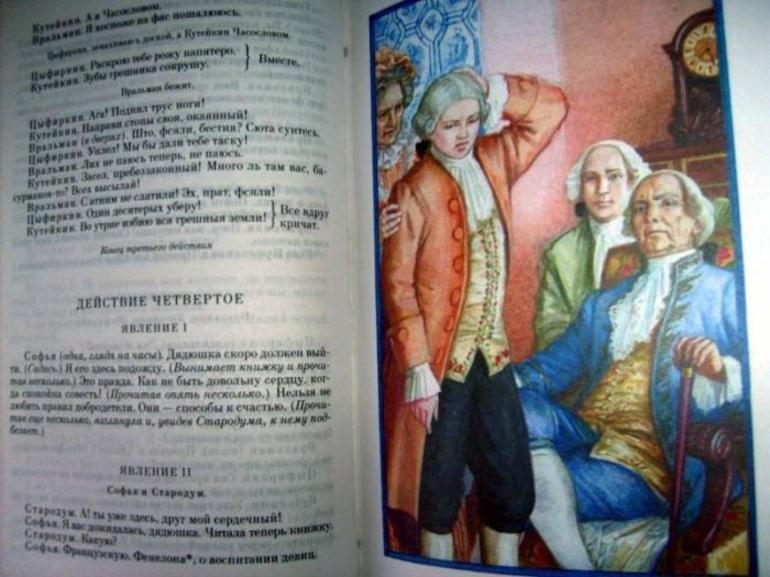

Госпожа Простакова, следуя модным тенденциям, нанимает для своего сына Митрофана трех учителей – Цыфиркина, Кутейкина и Вральмана. При чтении произведения создается ощущение, что нанятые преподаватели не могут научить недоросля ничему ценному, ведь сами относятся к образованию с пренебрежением. Кроме того, учителей Митрофана нельзя назвать истинными педагогами, знающими тонкости преподавания. Так, Кутейкин, призванный научить недоросля чтению и письму, не окончил обучение в семинарии, так как не смог освоить сложный учебный материал. Поэтому и занятия дьячка с Митрофаном не принесли молодому дворянину никакой пользы: во время «экзамена» недоросль сообщает слушателям, определяя части речи, что дверь «прилагательна», потому что она «приложена к своему месту».

Отставной сержант Цыфиркин относится к своим обязанностям более ответственно. Кажется, что он действительно желает научить дворянина арифметике. Однако Митрофану образование дается с трудом, да и отсутствие опыта обучения у Цыфиркина мешает процессу. Следует отметить, однако, что отставной сержант понимает свою бесполезность в данном деле, возможно, испытывая даже угрызения совести, в отличие от корыстного Кутейкина. Цыфиркин отказывается от платы, предложенной ему Правдиным и Стародумом за приложенные усилия, в то время как Кутейкин требует компенсации за стоптанные сапоги.

Третьим учителем Митрофана является Вральман. Простакова убеждена в том, что немец научит недоросля языкам и светским манерам. Однако Вральман не только не обладает необходимыми знаниями и умениями для того, чтобы быть наставником дворянина, но и показывает себя как льстивого и корыстного человека. В конце комедии оказывается, что Вральман некогда служил кучером Стародума!

Д. И. Фонвизин мастерски использует «говорящие» фамилии, иронизируя над персонажами комедии. Автор высмеивает незадачливых учителей, но в то же время чувствуется его досада за невежество молодого поколения. Митрофан останется неграмотным несмотря на все усилия его матери, ведь ни он, ни она не видят настоящей ценности образования. Для них учение – лишь дань моде, но не средство стать мудрее и помогать людям. При таком отношении дворян к просвещению и учителя подбираются неграмотные, глупые, такие, как Цыфиркин, Кутейкин и Вральман, неспособные вырастить недоросля разумным человеком.

Отношение к образованию

Митрофанушке 15 лет. Он 4 года занимается с учителями, которых наняли госпожа и господин Простаковы для своего сына. Однако за это время Митрофан ничему не научился. Как отмечает один из его учителей, Митрофанушка «вперед шагать не любит».

Со своими учителями Митрофан учит грамоту, арифметику, французский язык и другие науки. За то время, которое герой потратил на обучение, он смог достичь только минимальных успехов: Митрофан умеет читать по слогам, считать до трех. Французского языка недоросль не знает вовсе.

Во многом такие неудачи связаны с тем, что учителя Митрофана сами мало что понимали в преподаваемых предметах, однако основной причиной необразованности Митрофанушки является его нежелание учиться. Он мечтает о женитьбе, а не о том, чтобы стать умнее.

Родители Митрофана не видят то, что их сын глуп, они его поддерживают и хвалят, поэтому Митрофанушка и не имеет мотивации учиться и становиться умнее. Его все устраивает также, как все устраивает родителей. Госпожа Простакова не видит смысла в образовании, это же видение перенимает и Митрофан.

Сочинение Учителя Митрофанушки

В комедии «Недоросль» автор поднимает очень значимые проблемы воспитания и образования. Митрофан, главный герой поэмы, яркий пример того, каким может стать молодой человек при недостатке качественного образования. Митрофан воспитывается авторитарной неграмотной матерью, помещицей Простаковой. Она уверена, что грамота в жизни бесполезна, ведь она и без этого отлично справляется с управлением усадьбой. И несмотря на то, что Простакова все же нанимает для Митрофана учителей, следуя за необходимостью быть не хуже других помещиков, она не уделяет внимания правильному их выбору.

Поэтому Митрофанушку обучают грамоте люди, далекие от педагогической деятельности. Один из них ‒ учитель арифметики с говорящей фамилией Цыфиркин ‒ сержант в отставке. Он профессиональный военный, двадцать лет отдавший службе, который вдруг решил стать учителем. Несмотря на то, что Цыфиркин хороший человек, добрый и честный, у него нет никакого опыта в педагогике. Не удивительно, что с таким учителем Митрофан не продвигается в знании арифметики. Зная это, впоследствии честный Цыфиркин отказывается от денежного вознаграждения за обучение Митрофанушки.

Еще один «педагог» с говорящей фамилией ‒ учитель светских манер и французского языка Вральман. Ранее он был кучером, а сейчас является наиболее высокооплачиваемым из учителей Митрофана. Вральман хитер, но при этом ленив и говорит по-французски с ужасным акцентом. В отличие от честного Цыфиркина, который все же старается хоть чему-нибудь научить Митрофана, Вральман не желает себя утруждать. В вопросе образования он всецело поддерживает Простакову и считает, что подростку не стоит забивать голову «бесполезными» науками.

Под стать остальным учитель чтения Кутейкин. Когда-то он собирался стать церковнослужителем и обучался в семинарии, но в итоге бросил учебу. Вряд ли человек, который сам не стремился учиться, может чему-либо научить малограмотного и ленивого Митрофана. К тому же Кутейкин сам по себе неприятный человек, он скуп, часто злиться, но при этом труслив. Бывший воспитанник семинарии побаивается Простакову. Очень характерно это показывает эпизод, когда Кутейкин требует от работодателей возместить стоимость стоптанных сапог, но когда те посылают его к Простаковой, сразу отказывается от претензий.

Таким образом, учителей Митрофанушки никак нельзя называть настоящими педагогами. Они сами малограмотные, недоучившиеся люди, которых наняли для обучения молодого человека лишь в угоду моде и необходимости быть как все. Сержант Цыфиркин плохо умеет считать, бросивший семинарию Кутейкин сам с трудом читает пару строк, а Вральман даже не считает нужным притворяться учителем. Не удивительно, что Митрофан не приобретает ни качественного образования, ни стремления учиться науками и познавать мир.

Другие сочинения: ← господин Простаков в комедии Недоросль↑ Фонвизин Д.И.Характеристика Тришки и его образ в комедии Недоросль →

«Воспитание и образование в комедии недоросль» — сочинение

Русский историк В.О. Ключевский справедливо писал о том, что комедия «Недоросль» — «бесподобное зеркало. В ней Фонвизину как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания… ».

Фонвизин значительную часть своей жизни провел при русском дворе, став свидетелем очень многих событий, увидев людей, носящих самые высокие титулы, но при этом никак им не соответствующих. Уже в то время Фонвизина интересовал человек: каким он может быть, каким чаще всего, к сожалению, становится и по каким причинам.

Главной проблемой русского общества Фонвизин считал отсутствие надлежащего просвещения и воспитания, что в итоге и приводило к тем грустным последствиям, которые писатель постоянно наблюдал вокруг себя. Все размышления Фонвизина получали выражение в письменной форме — его обширной публицистике, сатирических произведениях, письмах. Многое из этого на первый, непосвященный взгляд может показаться просто проявлением мизантропии человека, который сам занимает очень высокое положение и мало отличается от тех, кто становится объектом его критики. Однако это не соответствует действительности: Фонвизин с присущей ему проницательностью увидел русское общество в том его состоянии, которое через двенадцать лет разрешится почти революцией. Все эти размышления были обобщены в его итоговом произведении — комедии «Недоросль», где писатель исследует истоки подобного состояния русского общества.

В этой комедии две группы персонажей открыто друг другу противостоят и осознают себя как противники. Собственно, о каждом из героев можно судить уже по именам. С одной стороны — благовоспитанная девица Софья, ее дядя Стародум, ее жених Милон, честный чиновник Правдин. А с другой стороны оказываются помещица Простакова (урожденная Скотинина — что подчеркивает животное, а не человеческое, духовное начало в ней), муж ее, полностью ей подчиненный, брат Тарас Скотинин, сын Митрофан (здесь важен перевод этого имени с греческого: «похожий на мать» — таким образом писателем подчеркивается преемственность животного начала). Это все те, о ком Стародум говорит, выражая мысли автора: «Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю». Главным объектом анализа писателя становится Митрофан, поскольку он принадлежит к молодому поколению, от которого зависит будущее России.

Во всем поведении Простаковой и ее сына прослеживается строжайшая логика: они уверены, что весь мир создан только ради них, их удобства и интересов, которым и должен служить. Так, например, узнав о возвращении Стародума, которого считали умершим, Простакова взвивается: «Не умирал! А разве ему и умереть нельзя?» То есть он должен был умереть, поскольку героине это в данном случае выгодно. А если он не умер, то, значит, кто-то подстроил это из корыстных целей. И подобных реплик, отражающих особенности ее сознания, множество. Вполне понятно, что при настолько расходящихся картинах мира герои, принадлежащие к разным лагерям, понять друг друга совершенно не в состоянии. Каждое слово герои понимают по-разному. Так, например, когда Митрофана спрашивают про историю, то он говорит о том, что знает много историй, которые ему рассказала скотница. Правильному пониманию значений слов Митрофана не научили и, очевидно, уже не научат. Таким образом, тема воспитания оказывается стержнем всей комедии. Старшее поколение (Простакова, Скотинин) являются в большей степени животными, чем людьми, из-за отсутствия этого воспитания. И то же справедливо в отношении Митрофана, которого, по-видимому, постигнет та же судьба.

О воспитании в пьесе «Недоросль» говорят постоянно. Так, например, Софья в начале четвертого действия появляется с книгой французского епископа Фенелона «О воспитании девиц». Разумная героиня не только ее читает, но и комментирует, после чего уже обсуждает с дядюшкой. Скотинины же, в противоположность, гордятся прежде всего тем, что никогда и ничему не учились. Однако сама Простакова признает, что «нынче век другой», и поэтому она пытается учить чему-то сына в соответствии с новыми требованиями, хотя и совершенно безуспешно. Учителя Митрофана знают немного, но пытаются добросовестно делать свое дело, которое в итоге полностью проваливается. Митрофана пытаются учить лишь каким-то внешним знаниям, но при этом истинного воспитания он совершенно не получает и получить его ему неоткуда. Воспитание, формирующее его как личность, он приобретает от Простаковой, которая без памяти любит своего сына. Однако эта любовь с самого начала оказывается уродующей, потому что по сути приближается к животным инстинктам — это не осознанная и внимательная любовь. В результате Митрофан становится не только полным невеждой, но и, что очень важно, абсолютно бессердечным человеком. Любви и состраданию ему было так же негде выучиться, как и немецкому языку или математике. Когда в финале пьесы Простаковых берут под опеку за жестокость хозяйки по отношению к своим крепостным и мать кидается к сыну как к последней опоре, то он откровенно выражает свое к ней отношение: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…» И в итоге Простакова также переживает свою личную трагедию, хотя и воспринимаемую ею с учетом ее личностных особенностей: сын, которого она безумно любила, отталкивает ее в самый тяжелый для нее момент.

Таким образом, оба поколения второго лагеря героев, представленных в комедии, не получив когда-то должного воспитания, на момент разворачивающихся событий на эволюционной лестнице стоят ближе к животным, а не людям. Вся духовная жизнь, поиски человеком истины для них совершенно отсутствуют, поскольку в принципе внутренней жизни в них нет. Есть лишь какие-то биологические инстинкты. Это оказывается злом для них самих: самое важное в себе они давно и бесповоротно загубили. Но последствия усугубляются тем, что по своему происхождению они принадлежат к верху русского общества — дворянству, которое управляет Россией, у которого в подчинении оказывается весь русский народ; в комедии этот аспект проблемы раскрывается в отношениях Простаковых со своими крепостными. Трагедия заключается в том, что Митрофан ничем не отличается от своих родителей: но за такими, как он, остается русское будущее, что очень хорошо чувствовал и глубоко переживал Фонвизин.

Это интересно: Родители наставляют своих деток лишь на добрые дела. Им хочется гордиться сыновьями и дочерьми, они переживают за них и хотят им только лучшего. Родительское наставление содержит не только советы, но и запреты, и требования. Когда отец или мама по душам разговаривают со своими детьми, они должны понимать, что их слова будут звучать в душе каждого их ребёнка и тогда, когда они станут взрослыми, помогая им в трудной ситуации, ориентируя в сложных жизненных обстоятельствах.

Несколько интересных сочинений

- Астафьев В.П.

- Сочинение на тему Первый бал Наташи Ростовой в романе Война и мир

Наташа Ростова – самая эмоциональная, открытая и искренняя героиня романа «Война и мир». Именно в описании Л. Н. Толстым ее первого бала раскрывается ее характер. Сидя в карете, ехавшей на бал, Наташа очень волновалась, - Характеристика и образ Сильвио из повести Выстрел Пушкина

Сильвио главный персонаж повести А.С. Пушкина «Выстрел», что входит в сборник «Повести Белкина». Как и все романтические персонажи, он честный, порядочный человек, обладающий магнетизмом, и прошлое его покрыто аурой загадки - Сочинение Семья Кабановых в пьесе Гроза Островского

В одном из провинциальных городков живет купеческая патриархальная семья. Купчиху Марфу Игнатьевну Кабанову прозвали Кабанихой, таким неприятным прозвищем. Она имела очень нелегкий характер - Анализ сказки Андерсена Девочка со спичками

«Девочка со спичками» — знаменитый святочный рассказ Г.Х.Андерсена. Главная героиня рассказа – маленькая нищая девочка, вынужденная торговать в ночь накануне Нового года спичками. Семья её была крайне бедной

Популярные сочинения

- Сочинение по картине Дары осени Герасимова (6 класс)

Творчество Алексея Михайловича Герасимова разнообразно. Около трех тысяч полотен, украшают музеи планеты. Неповторимые широкие штрихи, яркое сочетание тонов, многогранность образов - Сочинение на тему Как я испугался ужа 5 класс

В выходные мы с родителями ходили в лес собирать грибы. Я, как обычно, искал их под деревьями и на солнечных полянах. Грибов было немного, но они были разные. Еще в лесу были разные ягоды, мы их с удовольствием ели. - Сочинение Лонгрен в повести Алые паруса (Образ и характеристика)

Одним из главных персонажей в произведении является Лонгрен. Около десяти лет герой был моряком, но когда его супруга умерла, ему пришлось уйти со службы, чтобы воспитывать ребенка.

Вральман

Учитель, которого Простакова считала лучшим, и готова была платить ему 300 рублей в год, тогда как остальным учителям выделяла всего по десять. Но лучший по мнению невежественной и глупой хозяйки учитель оказался простым кучером. Простакова ценила его за то, что он «ребенка не неволит». Именно это заложило в Митрофанушке осознание, что можно и даже нужно ничего не делать вместо того, чтобы учиться. В итоге «лучший» учитель оказывается самым плохим из всех, ведь он не только не помогал, но еще и вредил учебному процессу. Характерстика Вральмана говорит о том, что он плут, проныра и пройдоха, но никак не высококлассный учитель для барского сына. В итоге оказывается, что он просто бывший кучер Стародума. Не найдя работу по своей профессии, он прикидывается учителем и добивается расположения Простаковой.

Фонвизин в своем произведении «Недоросль» четко и ярко описывает то, как плохие учителя могут сделать из плохого худшее. Митрофанушка глуп, но именно «с помощью» учителей он становится еще глупее и невежественнее, а мать потакает ему в этом.

Данная статья поможет грамотно написать сочинение на тему «Учителя Митрофанушки», дать их характеристику и описать их роль в произведении.

Сюжет и композиция

Прежде чем говорить о сюжете, должна сказать, что Денис Иванович писал в эпоху классицизма. Об этом направлении сейчас говорить – не моя задача, я только напомню основные принципы построения комедии, так как классицизм требовал соблюдения канонов. Итак, для драмы вообще и для комедии в частности, строго соблюдалось правило «трех единств»: единство места (все происходит в одном месте), единство времени (время – 24 часа), единство действия (действие разворачивается вокруг одного конфликта). Запомним это, иначе многое не поймем. Действие разворачивается в имении Простаковых. Семья: г-жа Простакова, г-н Простаков и их сын Митрофан. В имении живет племянница Стародума Софья, попавшая сюда за полгода до событий. Митрофан – недоросль, то есть дворянский сын, не приступивший к службе. У Простаковой есть брат Скотинин, живущий в своем поместье, но наезжающий к сестрице.

Простакова мечтает женить Митрофана на Софье из-за ее имений, а после приезда Стародума и объявления Софьи его наследницей, в борьбу за нее включаются Простакова, Митрофан, Скотинин. Но Софья не любит Митрофана, а любит офицера Милона. Так начинается любовный конфликт, который по условиям классицизма, как вы помните, должен быть единственным. Но разрешается все хорошо: Стародум с чиновником Правдиным экзаменуют Митрофана, Простаков пытается увезти Софью силой, ее разоблачают Правдин и Милон, Стародум произносит длинный монолог о вредности злонравия, Митрофан со Скотининым остаются ни с чем, Софья выходит замуж за Милона. Все довольны. Я рассказала о любовном конфликте, и в моем пересказе это не очень интересно. Главным в комедии стал другой конфликт, конфликт между прогрессивными и невежественными дворянами. Это и был замысел великого драматурга – показать, к каким последствиям может привести невежество и необразованность. И если с этой точки зрения взглянуть на сюжет пьесы, то все, что в ней происходит, предстает несколько в ином свете. Итак, взглянем на сюжет и композицию с этой стороны. В имении Простаковых живет недоросль Митрофан с родителями. Простакова знает, что сына обучать надо, и нанимает учителей «числом поболе, ценою подешевле». Это отставной сержант Цыфиркин, дьячок Кутейкин и бывший кучер Вральман, из немцев. Учится Митрофан, не утруждаясь, так как сильно устает, потому что голубей погоняет, подовых (хлеб) штук пять-шесть съест, два кувшина квасу выпьет – сильно утомился! Простакова считает, что дворянину учеба без надобности, ведь их жизнь обеспечивается крепостным правом: «Зачем еоргафия? Куда барин скажет – туда и отвезут». И Митрофан демонстрирует поразительные плоды обучения, приходя к гениальному результату: «Не хочу учиться, а хочу жениться». При этом он вступает в вооруженный конфликт со своим дядей Скотининым, претендуя на руку, сердце, а главное, деньги Софьи. Стародум, зная о намерении Простаковой, устраивает Митрофану экзамен. Тот оглушительно проваливается, его маменька вместе с сыночком пытаются увезти Софью силой, но Милон их останавливает. Простакова показывает свои худшие качества, оскорбляя всех и ругаясь со всеми, а после оглашения Правдиным решения об изъятии имения Простакова бросается к сыну в надежде на утешение, но Митрофан грубо ее отталкивает. Она остается совсем одна. Стародум подводит итог: «Вот злонравия достойные плоды». Как видите, Фонвизин, не смог удержаться в рамках классицизма, потому что он хотел высмеять не один порок или желание, как, например, Мольер в «Мещанине во дворянстве», он высмеивал дворянство как класс, погрязший в пороках, и главной причиной этого драматург считает невежество и отступление от идеалов петровской эпохи. Из развития второго конфликта это отчетливо видно. И это идея произведения.

Образ мира Простаковой Да, в комедии главное внимание уделяется Простаковой и ее окружению. Неслучайно я называю это миром, потому что главная героиня строит жизнь по собственным законам, и заставляет жить так все свое окружение. Что использует автор, чтобы раскрыть образы Простаковой, Митрофана, Скотинина?

Портреты учителей

То, как в комедии изображены учителя Митрофанушки, показывает отношение Простаковой к обучению ее сына. Она в силу собственного невежества приняла за лучшего учителя обычного кучера. Безграмотные и безответственные учителя, которые ничему не могут научить – отражение картины невежества в семье Простаковых. Цитаты из произведения точно характеризуют учителей Митрофанушки, показывая, что невежество самих учителей и нежелание ученика получать знания в итоге приводят к страшным результатам.

Кутейкин

Кутейкин – это семинарист, ставший наставником молодого поколения. В его обязанности входит учить хозяйского сына читать и писать. Низший церковнослужитель выведен в комедии, как персонаж, скорее отрицательный. В произведении, показывающем пользу наук и образования, он, вместе с остальными своими двумя коллегами, показан плохим специалистом в деле, которое выбрал в качестве своей профессии. Он ушел из семинарии, чувствуя неприязнь к учению, и стал преподавателем только в силу нужды. Кутейкин – человек малообразованный и не стремящийся повысить чужой или хотя бы свой уровень в этом отношении.

Личные качества этого учителя грамоты также не вызывают уважения. Он не только невежественен, но и труслив. Для того чтобы подчеркнуть низкие достоинства Кутейкина. Фонвизин также дает ему говорящую фамилию. Кутьей называли кашу с изюмом, которые ели в Сочельник. Фамилия, произведенная от второстепенного религиозного обычая, бывшего просто элементом старого и пустого обряда, говорит о ее носителе как об одной видимости. Кутейкин не делает в доме Простаковых ничего полезного, а просто помогает им соблюсти формальности по образованию недоросля.

Ответ:

- сюжет;

- речевую характеристику,

- отношения между героями;

- характеристику других персонажей и самохарактеристику.

Теперь найдем ответ в пьесе.

- В сюжете комедии Простакова и Митрофан предстают перед нами как люди невежественные (сцена с учителями, когда Простакова дает сыну «уроки жизни», и экзамена Митрофана, в которой он показывает свою полную дремучесть и даже не понимает, почему смешон. На всем протяжении пьесы Простакова демонстрирует хитрость и изворотливость (отношения с Софьей и Стародумом), непомерную жадность (желает выдать Софью замуж за сына из-за имения, потом и вовсе пытается увезти ее силой). С мужем груба, с сыном ласкова до приторности.

- Речь отрицательных персонажей изобилует просторечиями и вульгаризмами, Скотинин и Митрофан не могут связать двух слов. Со Стародумом и Правдиным Простакова становится льстиво-учтивой, что выдает в ней и Митрофане натуры низкие, порочные. Главное слово Скотинина – «свинки», и это его главная характеристика: более он ничего не знает и ничем не интересуется.

- Отношения между героями выявляют в образах невежественных дворян животную натуру. Митрофан и Скотинин дерутся из-за Софьи, г-н Простаков ничего не может сказать – настолько он забит властной супругой, Митрофан бессовестно льстит матери вначале («ты так устала, колотя батюшку») и грубо отталкивает в конце, предает ее («Да отвяжись, … как навязалась»). С учителями они грубы за исключением Вральмана, да и то потому, что он иностранец и не переставая льстит хозяевам. Система второстепенных персонажей существует для того, чтобы ярче показать убожество главных героев. Это учителя, крепостные (Еремеевна, нянька Митрофана, которая ничего, кроме грубости и побоев от хозяев не видела, но защищает Митрофана что есть сил, Тришка, доморощенный портной, которому достается за его ремесло, хотя он не учился). Все второстепенные герои так или иначе демонстрируют натуру Простаковых.