Please verify before continuing

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано 05.08.2021

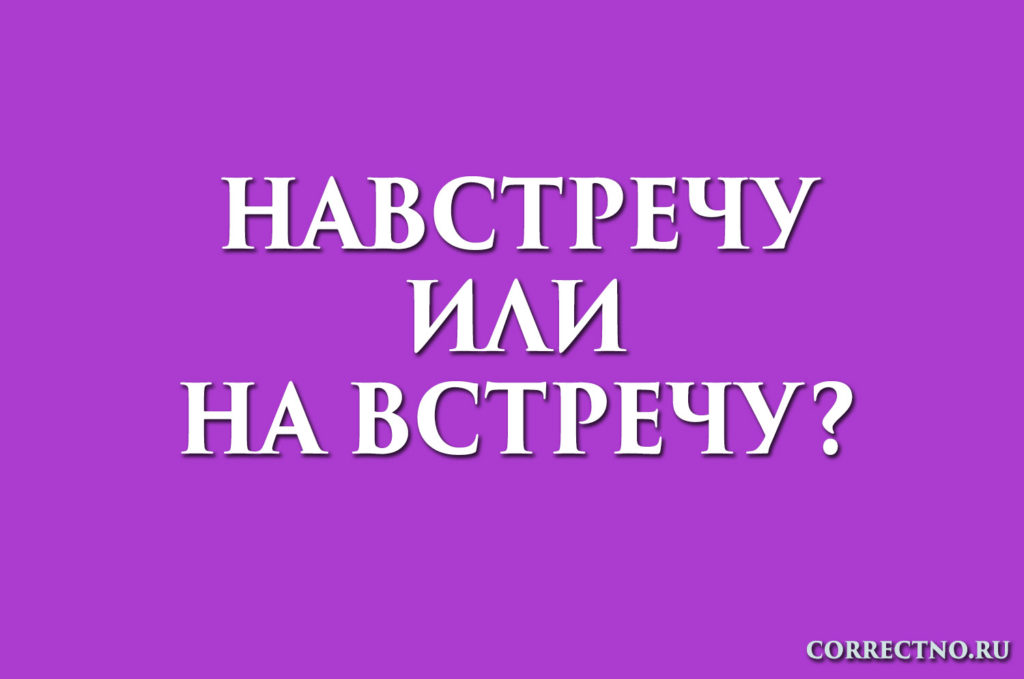

Правильность написания выражения – «навстречу» или «на встречу» – определяется его принадлежностью к определенной части речи и употреблением в контексте предложения.

Как пишется правильно: «навстречу» или «на встречу»?

Безошибочны оба варианта – «навстречу» и «на встречу».

Какое правило применяется?

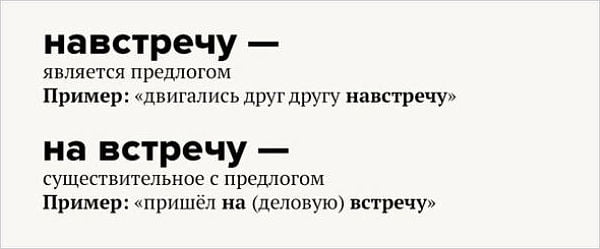

«Навстречу» представляет собой наречие, образованное на основе сочетания существительного с предлогом. Употребляется слово в значении – «по направлению, противоположному кому-либо или чему-либо, приближающемуся». Пишется в одно слово.

Второе словосочетание «на встречу» – неодушевленное нарицательное существительное первого склонения «встреча», употребляемое в значении – «случайное или намеренное свидание», в форме В. п. с предлогом «на». Пишется в два слова, что легко можно доказать, вставив между предлогом и существительным подходящее по смыслу слово или вопрос: на деловую встречу.

Примеры предложений

Навстречу мне шел человек невысокого роста, одетый в серое пальто.

На встречу я обещал ему прийти ровно в одиннадцать часов.

Как неправильно писать

Ошибка – писать наречие вместо существительного с предлогом и наоборот, не учитывая контекст: навстречу с товарищем; на встречу мне.

Данное слово является достаточно распространённым, но его правописание вызывает определённые сложности.

Давайте с этим разберёмся.

Существует два варианта правописания анализируемого слова:

- “навстречу”, где слово пишется слитно,

- “на всегда”, где слово пишется раздельно.

Как правильно пишется: “навстречу” или “на встречу”?

Согласно орфографической норме русского языка оба варианта являются правильными. Выбор того или иного варианта зависит от части речи, к которой относится данное слово.

Навстречу – наречие

на встречу – существительное с предлогом

навстречу

Мы пишем слово слитно, если оно в предложении играет роль наречия.

Почему наречие пишется слитно?

В русском языке существует правило, которое регламентирует написание наречия в данном случае:

“Слитно пишутся наречия, которые образованы путем соединения предлога и существительного в падежной форме”.

В нашем случае наречие “навсегда” образовано путем присоединения предлога “на-” и существительного “встреча” в форме винительного падежа (встречу).

на встречу

Мы пишем слово раздельно, если оно в предложении играет роль существительного с предлогом.

Как понять, что перед нами существительное с предлогом, а не наречие?

Если перед нами существительное с предлогом, то между предлогом и существительным можно вставить определение без изменения смысла.

Например:

- на встречу – на дружескую встречу

- на встречу – на деловую встречу

Примеры для закрепления:

- Мы идем навстречу друг другу при всех разногласиях.

- Она пришла на встречу намного позже положенного времени.

- Я шла ему навстречу и в моем воображении рисовала картины будущего.

В русском языке имеется много случаев разного правописания, казалось бы, одинаковых по смыслу слов. Один из таких примеров — слово «навстречу». Иногда для указанного слова предусмотрено слитное написание, в других – раздельное. «Навстречу» или «на встречу» — это разные части речи. От этого и зависит их правописание.

Как пишется правильно: «навстречу» или «на встречу»?

Правильными будут оба варианта.

Правило слитного написания наречия «навстречу»

Указанное слово пишется слитно тогда, когда оно выступает в качестве наречия. Последнее является самостоятельной и неизменяемой частью речи. Она обозначает признак. Также наречие может обозначать и признак действия. Наречия чаще всего отвечают на такие вопросы, как «куда?», «где?» и «когда?». В случае с рассматриваемым словом можно задать вопрос «куда?».

Указанное наречие обстоятельственное и обозначает место, в котором совершается действие. Если слово выступает наречием, то его никак нельзя просклонять. Словоформа образовалась путем слияния «на» с существительным «встреча». Слово распознается в качестве наречия тогда, когда по смыслу оно указывает направление действия или движения.

Слитно употреблять слово при письме необходимо и в тех случаях, когда оно выступает в качестве производного предлога. Он часто используется вместе с существительным в дательном падеже. В качестве образца можно привести выражение «идти навстречу солнцу».

Рассматриваемый производный предлог может использоваться и с личными местоимениями, которые стоят в дательном падеже. Примером служит выражение «навстречу мне». В данном случае первое слово нужно писать слитно.

Примеры предложений с наречием

В представленных ниже вариантах рассматриваемое слово является наречием. По правилам ее написание должно быть только слитным:

- Иван решился первым сделать шаг навстречу.

- Преодолевая все препятствия, Егор шел навстречу своей судьбе.

- Собака бежала навстречу хозяину и радостно виляла хвостом.

В указанных случаях слово не удастся просклонять.

Правило написания предлога с существительным «на встречу»

Раздельное написание имеет место тогда, когда слово является другой частью речи. «Встреча» будет существительным, а «на» — предлогом. Первое будет отвечать на вопрос «что?» и обозначать конкретное событие.

Раздельное написание в два слова объясняется тем, что между ними имеется возможность вставить прилагательное. В словосочетании «идти на встречу с друзьями» между «на» и «встречу» можно вставить слова «знаковую», «важную» и другие. При этом смысл выражения не исказится. Если после вставки прилагательного словосочетание стало звучать коряво и неестественно, то «навстречу» будет наречием, которое необходимо писать слитно.

Если возникает затруднение, как правильно писать слово, то нужно между словами вставить указательное местоимение. В качестве образца можно привести такую фразу: «идти на (эту) встречу с тобой».

В предложениях, где слово употребляется раздельно, часто присутствуют зависимые слова. В словосочетании «идти на встречу с молодым человеком» последние три слова являются зависимыми. Часто после рассматриваемой словоформы употребляется существительное в творительном падеже. Все это дополняется «с».

Когда словоформа пишется в два слова, то ее можно просклонять. Сама словоформа может изменяться по падежам. Слово будет употребляться раздельно и в форме винительного падежа. Проверяется это путем постановки вопроса. Для проверки можно вставить между двумя словами числительное. Также проверяется раздельное правописание слов постановкой между ними какого-либо причастия.

Примеры предложений, в которых используется предлог с существительным

В указанных ниже предложениях рассматриваемое слово является соединением предлога с существительным. По правилам такая словоформа употребляется при письме раздельно:

- Она шла на встречу со своей подругой, которую не видела десять лет.

- Она была приглашена на встречу, посвященную проблемам благоустройства города.

- Елену пригласил на встречу мужчина, который ранее произвел на нее неизгладимое впечатление.

В указанных примерах между «на» и «встречу» всегда можно подставить прилагательное или указательное местоимение. В большинстве примеров используются зависимые слова.

Заключение

Специфика русского языка в том, что в нем одинаковые слова по звучанию в итоге пишутся по-разному. Одно из таких слов – «навстречу». В зависимости от ряда условий и контекста данное слово может употребляться при письме по-разному. При этом у обеих словоформ будет разное значение. Оба слова отличаются тем, что относятся к разным частям речи. Первое является наречием, два других – соединением предлога с существительным.

По этой причине указанные слова пишутся по-разному: либо раздельно, либо слитно. Слово, которое пишется слитно, можно проверить тем, что его нельзя будет просклонять. Такое слово указывает направление действия или движения. Словоформу, которая пишется раздельно, тоже можно легко проверить. Достаточно между двумя словами вставить прилагательное, указательное местоимение, причастие. Если после этого не исказился смысл предложения, и оно не стало звучать коряво, то рассматриваемое слово нужно писать раздельно. Часто в предложениях, где словоформа пишется раздельно, используются зависимые слова.

→

юбилеем — существительное, творительный п., муж. p., ед. ч.

Часть речи: существительное

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Навстречу или на встречу?

Содержание

- 1 Правописание наречия «навстречу»

- 1.1 Примеры предложений

- 2 Правописание предлога с существительным «на встречу»

- 2.1 Примеры предложений

- 3 Заключение

- 4 Правильно/неправильно пишется

Слово встреча определенно имеет положительное значение в русском языке. Стоит вспомнить слова известной песни — люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Однако не все так просто с производными словами, и великий могучий вводит нас в легкое заблуждение. Например, слово навстречу. В русском языке существует два варианта написания — слитное и раздельное. Однако в устной речи оба варианта звучат идентично. Так как же правильно употреблять слово навстречу при письме: на встречу или навстречу? Можно ли на слух определить слитно или раздельно следует писать слово?

Чтобы понять слово навстречу как пишется слитно или раздельно необходимо выяснить к какой части речи оно относится. Навстречу может быть наречием, а может выполнять функцию существительного. В зависимости от принадлежности слова к одной из двух указанных частей речи изменяется правило написания слова.

Правописание наречия «навстречу»

Итак, чтобы понять, как правильно пишется навстречу – слитно или раздельно, необходимо выяснить, к какой части речи относится слово.

Слово навстречу пишется слитно в том случае, когда оно является наречием. Вспомним, что обозначает наречие в русском языке. Наречие обозначает признак действия, либо предмета и отвечает на вопросы — когда, где, куда. Например, выйти навстречу автобусу. Выйти куда? Обратите внимание на маленькую хитрость: когда речь идет о наречии, как правило указывается направление, задается вектор движения. Таким образом легко распознать наречие в предложении.

Примеры предложений

- Мария много раз нарушала правила, но всякий раз куратор прощала ей промахи и принимала решение пойти навстречу.

- Он впервые сделал шаг навстречу и понял насколько сложно уметь прощать.

- Несмотря на все преграды, Инга уверенным шагом шла навстречу новому дню.

- Навстречу солнцу и новому дню – такой девиз был у нашей группы во время прошлогоднего тренинга.

- Тема воспитательского собрания «Навстречу новому году», на котором педагоги обсудили организацию новогодней экскурсии в заснеженную чащу леса.

- Судьба толкала его навстречу приключениям, и он ничуть не сопротивлялся этому.

- Вместо того чтобы идти навстречу судьбе, встречать тихие рассветы и закаты, он шел навстречу опасности и упрямо ввязывался в них.

- За окном шумела вьюга, было темно и холодно. Сережа не побоялся сделать шаг навстречу темноте и выяснить, что издает такой жуткий леденящий звук.

- Вместо того чтобы выйти навстречу гостям, малыш спрятался за комодом, он боялся больших шумных компаний.

- Кутаясь в плащ, путник шел навстречу буре. Зрелище было жутким, огромная черная стена из пыли, обломков вставала перед ним. Но он продолжал идти.

Правописание предлога с существительным «на встречу»

Словосочетание «на встречу» пишется раздельно, поскольку это предлог и существительное. Попробуем разобраться детально.

Пример: он отправился на встречу с одноклассниками, которых давно не видел. Задаем вопрос, чтобы понять, какой частью речи является слово «на встречу» в данном примере. Он отправился куда? Он отправился на встречу.

И здесь возникает замешательство. Ведь, когда мы говорили о варианте слитного написания мы также задавали вопрос куда. Как не запутаться и определить правильный вариант — написать вместе либо раздельно?

Во избежание путаницы нужно вставить любое определение между предлогом и существительным. Например, он отправился на долгожданную (важную, приятную, срочную) встречу с одноклассниками. Если подобная «вставка» никоим образом не исказила смысл предложения, то можно смело писать слово раздельно.

Примеры предложений

- Он спешил на встречу с товарищем, которого не видел много лет.

- Мы, шумные и веселые, шли на встречу с одноклассниками.

- Игорь быстро поднимался по карьерной лестнице и вскоре его пригласили на встречу директоров.

- Он был приглашен на встречу, которая была социально значима для населения всего города. Решалась проблема водоснабжения.

- Марию пригласил на встречу молодой человек, который произвел на нее большое впечатление во время знакомства. Она ждала ее с нетерпением.

- Он всецело рассчитывал на встречу, которая была запланирована на конец месяца. От благоприятного исхода зависело многое, в частности дальнейшая карьера и пребывание в родном городе.

- Уверенной и легкой походкой он шел на встречу с коллегами. Его доклад произведет фурор, без сомнений.

- Сегодня Роман нервничал, он шел на встречу к родителям своей будущей жены.

- Она торопилась на встречу, постоянно что-то роняла, нервничала.

- Она шла на встречу с другом и не догадывалась, что эта встреча станет такой значимой в ее жизни.

Заключение

Русский язык, поистине самый великий. Он богат оборотами, красноречив, многогранен. Но насколько русский язык богат, настолько он и сложен. Одинаковые по звучанию слова, пишутся по-разному и наоборот. Важно уловить смысл текста, а не просто следовать слуховым восприятиям. Именно они зачастую вводят в заблуждение.

Чтобы правильно написать слово навстречу вспоминайте о маленьких хитростях, умело применяйте их на деле, смело шагайте навстречу правильной письменной и устной речи.

Правильно/неправильно пишется

Навстречу

Идти навстречу судьбе

На встречу

Торопиться на встречу с мамой

Оценка статьи:

Загрузка…

Слово «навстречу» правильно пишется слитно как наречие. «На встречу (с братом)» следует писать раздельно, если это имя существительное с предлогом.

Слова «навстречу» и «на встречу» звучат одинаково, а пишутся по-разному. Слитное или раздельное их написание зависит от того, к какой части речи они принадлежат.

Раздельное написание слова «на встречу»

Чтобы понять, когда «на встречу» пишется раздельно, обратимся к слову «встреча», которым обозначают «совместное пребывание», «свидание» или «организованный приём по какому-либо поводу».

Существительное «встреча» изменяется по падежам:

- время (чего?) встречи,

- договорюсь (о чём?) о встрече,

- иду (на что?) на встречу с другом.

В форме винительного падежа это существительное пишется раздельно с предлогом «на». Это можно проверить, вставив вопрос, прилагательное, местоимение, числительное, причастие между предлогом и существительным, например:

- на (какую?) встречу

- на интересную встречу

- на нашу встречу

- на первую встречу

- на запланированную встречу.

Обратим внимание, что словоформа «на встречу» предполагает далее употребление другого существительного в форме творительного падежа с предлогом «с», например:

В этом зале собрались зрители на встречу с любимым артистом кино и театра.

Он пришел вовремя на встречу с рекламным агентом.

Отличаем эту словоформу от слова другой самостоятельной части речи.

Слитное написание слова «навстречу»

Радостно смеясь, выбежал навстречу малыш.

Выбежал (куда?) навстречу.

Слово «навстречу» поясняет глагол и отвечает на обстоятельственный вопрос. Это слово не изменяется. Значит, это наречие. Это слово также может употребляться в качестве служебной части речи — предлога.

Наречие или производный отымённый предлог «навстречу» пишутся слитно в отличие от словоформы однокоренного существительного, например:

Через горный перевал туристам пришлось идти навстречу порывистому ветру с дождем.

Навстречу солнцу по небу ползла сизая туча.

Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн (М. Горький)

Каждый раз Лёнька выскакивал из избы и бежал мне навстречу.

По просёлочной дороге навстречу нам шли девушки с полными корзинами лесных грибов.

Отымённый предлог употребляется с существительным или местоимением в форме дательного падежа:

- навстречу ветру;

- навстречу солнцу;

- навстречу волне;

- навстречу мне;

- навстречу нам.

Изучив контекст, различаем существительное с предлогом «на встречу» и наречие или отымённый производный предлог «навстречу», которые пишутся слитно с приставкой на-.

Аналогично слитно пишутся производные от существительных предлоги:

- вместо веселья;

- насчет собаки;

- вследствие дождя;

- наподобие скатерти.

Различаем их в контексте от похожих (омонимичных) существительных с предлогом:

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца (Л. Толстой) — Я с трудом добрался в место назначения по службе.

А может быть, птица какая-нибудь… вроде цапли (А. Чехов) — В роде нашем трусов не бывало, — с гордостью сказал Савелий (А.С. Пушкин)

Отец договорился с егерем насчет собаки. — Деньги перечислены на счет в банке.

Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву (И.С. Тургенев) — В следствии по делу появились новые факты.

Средняя оценка: 4.8.

Проголосовало: 43

Дилемма «на встречу» или «навстречу» не покажется трудной, если разобраться с частями речи. Предлагаются омофоны: звучат одинаково, при письме выглядят по-разному.

Разберемся, когда и как правильно они пишутся. Приведем примеры предложений с рассматриваемым словом.

Как пишется «на встречу» или «навстречу»

Допустимо писать так и эдак. Все зависит от других членов предложения.

Кратко можно сказать сразу:

-

Если это наречие — пишем слитно.

-

Если это предлог + существительное — пишем раздельно.

Правило для раздельного написания «на встречу»

Так пишутся предлог с существительным, стоящим в винительном падеже:

«Иду на встречу с друзьями». Иду (на что?) — на встречу.

Рассмотрим подробнее начальную форму слова «встреча»:

-

Синоним: «свидание».

-

Антоним: «расставание».

-

Морфологический разбор: существительное, неодушевленное, женского рода, 1-го склонения.

-

Морфемный разбор: «встреч-» – корень и основа, «-а» – окончание.

-

Фонетический разбор: встре — ча, 2 слога, 1-й ударный.

Просклоняем, имея в виду неизменность ударения. Интересует поведение окончания.

|

Падеж |

Вопрос (?) |

Единственное число |

Множественное число |

|

Именительный |

Что? |

встреча |

встречи |

|

Родительный |

Чего? |

встречи |

встреч |

|

Дательный |

Чему? |

встрече |

встречам |

|

Винительный |

Что? |

встречу |

встречи |

|

Творительный |

Чем? |

встречей |

встречами |

|

Предложный |

О чем? |

о встрече |

о встречах |

Примеры предложений:

-

«Хотел пойти в музей на встречу с прекрасным, но приехал в ресторан ко дню рождения руководителя палаты».

-

«Надеюсь на встречу с клиентом, хотя придется ехать всю ночь на машине, чтобы успеть».

-

«Он не хотел идти на встречу, так как мог встретить там своего недруга».

-

«Выйти на встречу с конкурентом акционеры должны подготовленными, с готовыми документами и предложениями».

Слитное написание слова «навстречу»

У наречий не бывает предлогов, поэтому правила правописания гласят о слитном написании.

Небольшой анализ наречия «навстречу»:

-

Синоним: «к».

-

Антоним: «от».

-

Разбор по составу: «на-» – приставка, «-встреч-» – корень, «-у» – суффикс.

-

Морфологический разбор: наречие, неизменяемое, выступает обстоятельством.

Примеры предложений:

-

«Мой учитель всегда говорил, что нужно много трудиться и бежать навстречу мечте».

-

«Навстречу гостям выскочил пес, лая и радостно виляя хвостом».

-

«Иду вам навстречу, если вы выполните мои условия».

-

«Хорошо, что ты идешь навстречу другу, он тоже тебе когда-нибудь уступит и поможет».

Из вышесказанного можно сделать вывод:

Пишем «вперед навстречу приключениям», но «на встречу с приключениями».

Всего найдено: 33

Добрый день. Необходимо слитное или раздельное написание на встречу или навстречу в предложении: На встречу Х Всероссийскому съезду судей. Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Корректно слитное написание.

Помогите разобраться. В правиле о правописании и-ы после приставок сказано, что буква ы пишется после исконных приставок, например,в слове «обыскать». Здесь она трактуется как исконно-русская приставка. В правиле о правописании ъ сказано, что он пишется после иноязычных приставок, среди которых снова указана приставка об-, например в слове «объект». Так какая же это приставка: исконно-русская или иноязычная? Очень жду ответа!

Ответ справочной службы русского языка

В словах обыскать и объект приставки разного происхождения. В первом слове — это исконная приставка (см. словарную статью). Во втором — латинская, со значением в языке-источнике «навстречу, перед, против» (подробнее об этой приставке здесь). В русском языке иностранная приставка не стала самостоятельной морфемой, мы не осознаем ее значение, не образуем с ее помощью слова, поэтому она выделяется только тогда, когда важно показать историческую структуру заимствованного слова.

Скажите, пожалуйста, как правильно: «Навстречу нам попались два мальчишки» или «Навстречу нам попались двое мальчишек»?

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительно употребление собирательного числительного: двое мальчишек.

Как правильно писать «На встречу олимпийским рекордам» или «Навстречу олимпийским рекордам2?

Ответ справочной службы русского языка

Верно слитное написание.

Добрый день! Может ли считаться правильной такая формулировка: твой шаг навстречу к успеху. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Верно: навстречу успеху.

Добрый день, грамота. Помогите, пожалуйста, с пунктуацией. Иду — смотрю: издали шагает навстречу человек. Может ли быть оформлено так? Заранее спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Такой вариант пунктуационного оформления фразы возможен.

Подскажите, как верно поставить запятую: Сестра теряет терпение(,) и(,) будучи суетливой, бежит навстречу.

Ответ справочной службы русского языка

Верно: Сестра теряет терпение и, будучи суетливой, бежит навстречу.

Здравствуйте! Подскажите, правильно ли расставлены знаки препинания в предложении. Шоссе было пустынно: нас никто не обгонял, и навстречу автомобилей не было. Заранее благодарю.

Ответ справочной службы русского языка

Запятая не нужна, т. к. у частей сложносочиненного предложения нас никто не обгонял и навстречу автомобилей не было есть общий элемент – поясняемое ими третье предложение шоссе было пустынно, предшествующее им и связанное с ними бессоюзной связью.

Пожалуйста, помогите с заданием: Выпишите из текста сложносочиненные предложения. Выделите части предложения и отметьте их границы. Определите средства синтаксической связи, укажите значение сочинительных союзов: соединительные, противительные, разделительные. Начертите схемы сложноподчиненных предложений. Определите тип предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Иногда тянулись по обеим сторонам дороги безлюдные поля, овеянные морском воздухом, или попадалось навстречу пара волов в ярме, влачивших тяжелую повозку на скрипучих колесах в сопровождении поселян в широкополых войлочных шляпах. Разъехаться с ними по узкой дороге было нелегко. Иногда под тенистым дубом стоял, опираясь на посох, старый пастух, с лицом как из брынзы, в овчине, невзирая на жаркий день, и с любопытством смотрел на проезжавших путешественников.

Ответ справочной службы русского языка

«Справка» не выполняет домашних и тестовых заданий.

Добрый день! Подскажите, нужна ли запятая перед «как» в этом случае. Какой вариант верный? 1. Он как увидит меня, сразу же пойдет навстречу. 2. Он, как увидит меня, сразу же пойдет навстречу.

Ответ справочной службы русского языка

Обособление необходимо, правилен второй вариант.

Бросился навстречу мне. Бросился мне навстречу. Бросился машине навстречу. Навстречу — предлог или наречие?

Ответ справочной службы русского языка

Во всех трех случаях навстречу ― предлог (так как употребляется с существительным и местоимением-существительным). Вот пример с наречием: Он бросился навстречу.

Здравствуйте!

Правильно ли я понимаю, что если наречие «навстречу» переходит в разряд предлогов, то оно теряет свое морфемное членение и о выделении корня, аффиксов уже речь идти не может?

Ответ справочной службы русского языка

Нет, предлог навстречу членится на морфемы так же, как и омонимичное наречие.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как правильно говорить: «Он идет мне навсттечу» или «Он идет КО мне навстречу«?

Ответ справочной службы русского языка

Оба варианта верны: мне навстречу и ко мне навстречу. В русском языке существуют предлоги навстречу (кому-чему) и навстречу к (кому-чему).

Здравствуйте!

Давно пользуюсь вашим интернет-ресурсом. На нём практически всё есть, кроме некоторых тонких моментов, которые даже через вашу «Справку» довольно-таки трудно найти. Очень прошу вас помочь разобраться с определительными оборотами, точнее одной их разновидностью — причастными. Я довольно долго уже пытаюсь выяснить, выделяются ли всегда причастные обороты в постпозиции. Надеюсь, что вы мне всё-таки поможете решить эту дилемму, так как ваш ресурс, как вы сами пишете, является одним из немногих (пусть, может, и не совсем официальным), кто на сегодняшний день имеет тесное отношение к русскому языку, а если быть более точным, то к его «законодателям».

Сначала небольшое вступление, основанное на моих личных поисках:

Что поэтому поводу гласят правила 1956 года (http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=zap&text=19_31), которые выложены на вашем ресурсе:

§ 151. Запятыми выделяются:

1. Причастия и прилагательные, имеющие при себе пояснительные слова и стоящие после определяемого существительного, кроме таких, которые тесно примыкают по смыслу к глаголу, например:

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца (Салтыков-Щедрин). Недвижны стояли леса, полные мрака (Гоголь).

Но:

Дети возвращались с катка разрумянившиеся от холода и веселья.

5. Причастия и прилагательные, как с пояснительными словами, так и без них, относящиеся к личным местоимениям, например:

Как, бедной, мне не горевать! (Крылов). В мае после экзаменов она, здоровая, весёлая, поехала домой и на пути

остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей (Чехов). С меня лил градом пот, но возбуждённый криком Маслова, я махал вилами во всю мочь (М. Горький).

——

А вот что я нашёл у академика Лопатина:

§ 46. Обособляются (выделяются или отделяются) запятыми определительные обороты, т. е. определения, выраженные причастиями или прилагательными с зависимыми словами, в следующих случаях.

1. Определительный оборот, стоящий после определяемого существительного, выделяется или отделяется запятыми:

Грянул грязный городской ливень, перемешанный с пылью (Б. Паст.); Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея (Расп.); Мастер, дремавший на травке, встал навстречу и кивнул (Зал.); В жесткой траве, похожей на шерсть козы, цвели меж низких полыней лиловые низкие цветки (Цвет.); Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле (Пауст.); Рыхлые тучи, напитанные темной водой, низко неслись над морем (Пауст.).

§ 47. Определительные обороты, относящиеся к личному местоимению как в именительном, так и в косвенных падежах, выделяются запятыми, независимо от места расположения:

Совершенно убитый, он вынужден прервать визиты и вернуться домой (Нагиб.); Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал (Шукш.); Мы, привыкшие к беспредельному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной (Пауст.); Мы пошли домой, расстроенные случившимся; В своей избушке, сидя за столом, он размышлял, исполненный печали (Забол.); Он [разум] показал бы мне меня, колеблемого на морской волне, меня, летящего по ветру в край незримый (Забол.); Привыкшую к нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие (Леон.).

3. Нераспространенные определения, относящиеся к личным местоимениям, обособляются. Они могут стоять перед ними, после них или отделяться от них другими членами предложения.

Ср.: Я разжег костер и пошел искать женщин. Они, притихшие, порознь, стояли на берегу ручья под купой черемухи (Вороб.) — Притихшие, они, порознь, стояли на берегу ручья…; Сопронов ни на кого не глядел. Он сидел теперь за столом, бледный, играл и постукивал карандашом о столешницу (Бел.); За мной, маленьким, может быть трехлетним и бесштанным, гналась огромная лохматая собака (П. Нил.).

*Примечание. Необособленное определение к личным местоимениям встречается редко:

Вам не понять меня нынешнего, переживающего старость своей старости, не понять состояния моего организма и течения мысли, которые стали слишком просты для вас (Зал.); Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича (Ч.); Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня (Сим.); И воистину ты — столица для безумных и светлых нас (Ахм.); Нелепому и глупому мне лишь сегодня приснилось во сне, что она не любила меня никогда (Бл.); Смотрела маленькая женщина на незнакомого меня (Евт.).

Такие определения являются смысловым центром высказывания, обычно они относятся к местоимениям в косвенных падежах и предшествуют им. В позиции после местоимения они перетягивают ударение с местоимения на себя:

Не понять меня ны́нешнего.

——

И ещё много интересного у Розенталя написано по этому поводу (http://www.many-books.org/auth/9403/book/100123/rozental_ditmar_elyashevich/punktuatsiya/read/8 — 8-я и 9-я страницы):

§ 18. Обособленные определения

Согласованные определения

1. Обособляются (отделяются запятой, а в середине предложения выделяются с двух сторон запятыми) распространенные определения, выраженные причастием или прилагательным с зависящими от него словами (так называемые определительные обороты), стоящие после определяемого существительного или субстантивированного слова:

По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, наполненные чёрным виноградом (Л. Т.); Нас окружал со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму княжеству (Купр.); Стоят и те трое, хмурые все (М. Г.).

2. Не обособляются распространенные определения:

2) стоящие после определяемого существительного, если последнее само по себе в данном предложении не выражает нужного смысла и нуждается в определении:

Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный (Т.) — сочетание слов «приняла вид» не имеет смысла; Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное (Д. П.); Вы выбрали судью довольно строгого (Л.); Вернер — человек замечательный по многим причинам (Л.); Если вы человек себя уважающий… то непременно напроситесь на ругательства (Дост.); Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным (М. Г.) — без последующих двух определений существительное не выражает нужного понятия; Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая (Ч.); Нас встретил мужчина стройный и приятной наружности; С портрета смотрит на вас лицо умное и весьма выразительное (ср.: …лицо женщины, поразительно красивое); Все они оказались учениками хорошо подготовленными; Деление — действие обратное умножению; Мы часто не замечаем вещей куда более существенных; Вошёл пожилой человек с черепом лысым, как у апостола;

4) выраженные сложной формой сравнительной или превосходной степени прилагательного, так как эти формы не образуют оборота и выступают в функции неделимого члена предложения:

Появились книги более популярные; Работали в условиях менее подходящих; Предложен вариант более простой; Получены сведения самые важные; Опыты проводились при температурах более низких.

Ср. (в составе оборота): В кружке самом близком к невесте были её две сестры (Л.Т.).

Но:

Удалось создать новый сплав, более прочный, чем сталь — сказывается влияние предшествующего определения «новый» (ср.: Удалось создать сплав более прочный, чем сталь), кроме того, при форме сравнительной степени имеется сочетание ?чем сталь?, в результате чего образуется определительный оборот.

——

В «Русской грамматике» Академии наук СССР 1980 года вообще категорично сказано:

§ 2108. Обособление причастного оборота зависит от его места (постпозиции или препозиции) по отношению к подчиняющему существительному и от степени информативной нагруженности причастия. Постпозитивное причастие всегда обособляется…

*****

К сожалению, у меня нет филологического образования, посему пришлось основательно «покопаться» в Интернете, но, если честно, к определённому «знаменателю» так и не пришёл. Одни говорят, что причастный оборот всегда обособляется, приводя в пример «Русскую грамматику» СССР. Другие, в свою очередь, ссылаются на Розенталя и говорят, что он как раз и попытался определить те случаи, когда причастный оборот в постпозиции не нужно выделять. Есть ещё множество всяких справочников, но в них, в принципе, собрано по чуть-чуть из всех вышеуказанных источников. А у меня от всего этого голова начинает кругом идти. Взять хотя бы вот этот пример у Розенталя:

Если вы человек себя уважающий… то непременно напроситесь на ругательства (Дост.).

На лицо, по-моему (хотя я могу и ошибаться), причастный оборот (человек, который себя уважает), и запятую ставить после «человек» рука не поднимается. Да и смысл тогда получается довольно странный (если вы человек…), как будто обращаются не к человеку, а к животному или ещё к кому-то или чему-то… А может быть, всё дело в инверсии — не знаю… Возможно, я и неправ, однако очень много случаев, когда запятая после определяемого слова выглядит лишней. Я не берусь сейчас приводить примеры, просто прошу помочь разобраться в этом вопросе. В моей практике тоже встречалось много спорных случаев. Вот некоторые из них:

1. С сердцем(,) переполненным любовью, она устремилась к нему…

2. Список ребцентров для людей(,) уверовавших в местах лишения свободы.

В первом варианте, если поставить запятую, получается то же, что и с «человеком», хотя ситуация и может быть, например в операционной или с предметом, который имеет форму сердца, — с сердцем, она устремилась к нему… Но опять-таки в данном случае имеется в виду не буквальный смысл, а именно «переполненное любовью сердце». На мой взгляд, определяемое слово с причастным (а может, и не совсем причастным — не берусь утверждать это) оборотом образуют смысловое единство.

Во втором варианте идёт противопоставление — для людей уверовавших в местах лишения свободы, а не на свободе. Речь идёт о специализированных ребцентрах, которые ориентированы именно на работу с только что освободившимися заключёнными, которые в заключении пришли к Богу, то есть уверовали. Я не случайно привёл пример из справочника Лопатина (в § 47). Там в Примечании указан очень интересный случай необособления определения по отношению к личному местоимению, который основывается именно на противопоставлении (меня ны́нешнего, а не того, кем я был…). Но это, к сожалению, касается только одиночных определений. По поводу необособления или же обязательно обособления причастных оборотов у Лопатина ничего не написано…

В общем, в процессе моих поисков я ни к чему так и не пришёл. Вроде как надо ориентироваться на справочник под редакцией Лопатина, однако он очень «жиденький» — очень мало информации касательно, так сказать, узких моментов, которые довольно-таки редко встречаются в русском языке. У Розенталя на этот счёт намного больше информации, однако у него много такого, что уже считается устаревшим. В итоге получается какой-то «вакуум» в этом вопросе. Прошу вас, помогите, пожалуйста, разобраться как в приведённых мной двух случаях, так и в этом вопросе в целом или подскажите, куда можно обратиться за помощью (может, материал какой на эту тему или ещё что). Буду очень вам благодарен.

Ответ справочной службы русского языка

Корректно: С сердцем, переполненным любовью, она устремилась к нему; для людей, уверовавших в местах лишения свободы.

Здравствуйте!

Ответьте, пожалуйста, насколько корректно записывать собирательные числительные цифрами: «пришли 3 учеников», «дождь шел 2 суток», «мне навстречу двигались 2 мужчин». Каким правилом это регламентируется, если, конечно, регламентируется?

Ответ справочной службы русского языка

Собирательные числительные лучше писать словами.

«Навстречу» это одно неизменяемое слово, наречие, самостоятельная часть речи. Правильно пишется слитно. Значит «встречно», «лоб в лоб», прямо на кого-то или что-то, то есть на какой-то предмет: «пойти навстречу ветру»; «выйти навстречу гостям»; «встать навстречу волнению» (на море).

«На встречу» – выражение, словосочетание, состоящее из существительного «встреча» в винительном падеже и предлога «на», то есть из двух частей речи, самостоятельной и служебной, и потому его нужно писать раздельно. Означает отправление, следование, прибытие на место события, именуемого встречей, и пребывание там: «пойти на встречу с друзьями»; «филателисты собрались на встречу по обмену марками». Может употребляться в интерпозиции, то есть между «на» и «встречу» вставляются другие слова, уточняющие ситуацию: «Ухожу на деловую встречу, к обеду не ждите».

Значения

Навстречу

Наречие «навстречу» употребляется в прямом и переносных значениях:

- В прямом – двигаться или оборачиваться своей передней частью (лицом, носом, лобовой стороной) к какому-либо предмету. Причём тот предмет может быть неподвижен, не повёрнут передом к встречному и даже не иметь ни передней, ни задней частей. Например: «повернуться навстречу опасности». Что, если опасность – внезапный шорох? Где у него перёд, где зад? Или нечто, могущее быть опасным (недружественное государство, скажем) занимается себе своими делами, и нас, как говорится вовсе в виду не имеет. Но мы готовы встретить возможную опасность от него лицом к лицу, о чём и говорит «навстречу». Синоним в данном значении один, устаревший (архаический): «встречь» («Неуклюжие на вид каравеллы тем не менее могли довольно успешно плыть, лавируя, встречь косому противному ветру»).

- В переносном, в сочетании с «пойти» – подчиниться, покориться, отдаться (синонимы): «пойти навстречу желаниям», «пойти навстречу требованиям», «пойти навстречу увлечению», и тому подобное. Уж тут предметы, навстречу которым идут, совершенно абстрактны, умозрительны, нету у них ни физически выделенных сторон, ни любых возможностей передвигаться подобно предметам вещественным, материальным. Частичные синонимы «откликнуться на», «отозваться на», «согласиться на».

- В переносном, просторечное – поступать противно ранее обещанному или явствовавшему из предыдущих поступков: «Не верь его сладостным речам: он наобещает, заласкает, а потом сделает всё навстречу». Синонимы «вразрез», «вопреки», «встречным образом», «наоборот», «обратно», «обратным образом».

На встречу

Имя существительное «встреча» наделено рядом значений:

- Совместное пребывание где-либо ради общей цели: «Куда это ты так расфуфырилась? – На встречу с женихом»; «Где был? – На встрече по преферансу»; «Почему так волнуешься? – На встречу с избирателями иду». Частичные синонимы «свидание» (преимущественно к встречам личного характера); «сборище», «сходка» (для совместной выпивки, карточных игр, каких-то буйств и бесчинств); «сбор», «сборище», «собрание», «сходка» (к любым коллективным встречам); «стрелка», «сходка», «сходняк» (жаргонные криминального происхождения).

- Торжественный приём (синоним), совместное празднование (также синоним): «Девочки, прошу, прихорошитесь на встречу генерального директора»; «Ивановы пригласили нас с детьми на встречу Нового года».

- Конференция, слёт, собрание (синонимы) по интересам (единомышленников, собратьев по хобби, коллег по профессии, бизнесу): «К Матвею Семёновичу можно? – До завтра нет, от только что отправился на ежегодную встречу антикваров».

- Спортивное состязание в порядке противоборства (матч, схватка, поединок, бой – синонимы): «Судя по ставкам на финальную встречу бойцов, болельщики явное предпочтение отдают претенденту на титул чемпиона».

- В межгосударственных отношениях – саммит, встреча государственных деятелей вне обязательного дипломатического протокола: «Министр промышленности и торговли отбыл на встречу сторон таможенного соглашения». В отличие от протокольных встреч, саммит ни к чему не обязывает встречающиеся стороны. Так, если полномочный посол (не самый высший дипломатический ранг) на официальном приёме случайно обронит, мы, мол, готовы помочь вам, то те потом могут заявить претензии: «Посол – лицо державы. Его устами говорит её правительство. Ваш сказал нам – поможем. Где помощь?» А на саммите президенты, премьеры и монархи могут, грубо говоря, молоть что попало, а потом ничтоже сумняшеся делать каждый по-своему или вовсе наоборот.

Грамматика

«Навстречу» – обстоятельственное наречие места. Неизменяемое слово. Состоит из приставки «на-», корня «-встреч-» и суффикса «-у» (или, по старой морфологии, приставок «на-», «-в-», корня «-стре-», суффиксов «-ч-» и «-у»). Постановка ударения и разделение переносами на-встре́-чу; в рукописях при нехватке места в строке допустимы переносы нав-стре́-чу или навст-ре́чу, навстр-е́чу.

«Встреча» неодушевлённое имя существительное женского рода 1-го склонения в школьной традиции (II академического). Состоит из приставки «в-», корня «-стре-», суффикса «-ч-» и окончания «-а». Постановка ударения и разделение переносами встре́-ча. Падежные формы:

- Именительный: встре́ча (ед. ч.); встре́чи (мн. ч.).

- Родительный: встре́чи (ед. ч.); встре́ч (мн. ч.).

- Дательный: встре́че (ед. ч.); встре́чам (мн. ч.).

- Винительный встре́чу (ед. ч.); встре́чи (мн. ч.).

- Творительный: встре́чей или встре́чею (ед. ч.); встре́чами (мн. ч.).

- Предложный: <во, к, на, о, об, при> встре́че (ед. ч.); <во, к, на, о, об, при> встре́чах (мн. ч.).

***

© ПишемПравильно.ру

Автор: Садов Артур Александрович, лингвист-типолог

Перечень академических источников, использовавшихся при подготовке материалов.

Правописание этих слов надо знать:

Проверить еще слово: