Богата нижегородская земля талантами и традициями. Сколько разных умений досталось нам от предков – и перечесть трудно, но мы все же попробуем.

По официальным данным, на территории области бытует почти треть всех сохранившихся народных художественных промыслов России. Причин такому распространению несколько. И первая из них – климат, не слишком благоприятный для сельского хозяйства, довольно бедные почвы. Нужно было нашим предкам чем-то зарабатывать. В ход шло то, что под рукой: дерево, глина, лен и т. д. Но тягу к красоте не спрячешь, поэтому украшали предметы быта и резьбой, и росписью.

К сожалению, до настоящего времени дошли далеко не все промыслы. Например, канули в Лету знаменитые на всю Россию полушубки из Большого Мурашкина, лысковские шкатулки и сундуки «с секретами». Да и замки уже никто не делает в кустарных мастерских. Но богатство региона все еще велико.

Самая известная роспись

Хохлома – самый известный из российских народных художественных промыслов. Родилась она в ковернинских лесах, куда в ХVII веке бежали старообрядцы, а центром промысла стал Семенов.

В начале ХХ века семеновские кустари объединились в артели. Под руководством художника Г. Матвеева была создана школа росписи и токарного искусства.

Золотой свет, который исходит от хохломских изделий, достигается сложной обработкой. Несколько слоев грунтовки, использование алюминиевого порошка, обжиг в печах – процесс занимает до полутора месяцев.

Сейчас традиции хохломской росписи продолжает фабрика «Хохломская роспись». Здесь не только создают традиционные изделия, но и развивают промысел.

Художники фабрики разрабатывают новые направления: модные аксессуары, включая сумочки, украшения, платки, мебель, предметы интерьера. Это позволяет промыслу оставаться актуальным.

Резьба и инкрустация по дереву также встречаются в Семеновском районе.

Дамы и кавалеры

Городецкая роспись совсем другая. Мотивы художников – жанровые сценки с «дамами» и «кавалерами», лошадки, птицы, стилизованные цветочные орнаменты с «розанами» и «купавками».

Роспись возникла из резьбы по дереву и инкрустации, которой украшались донца городецких прялок из мореного дуба. В конце ХIХ века донца стали расписывать.

Сейчас в Городце расписывают мебель и кухонную утварь. Работает фабрика «Городецкая роспись».

Не менее известна городецкая резьба по дереву.

Яркие краски

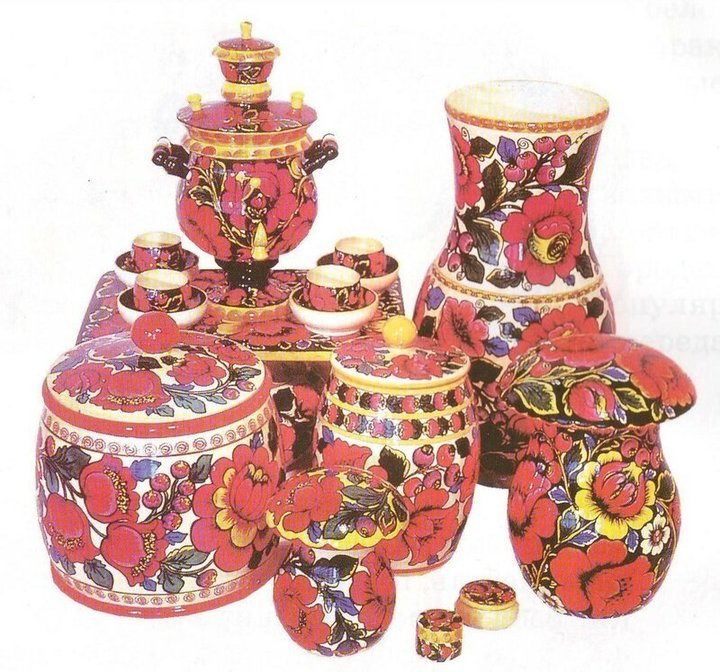

Анилиновыми красками ярко-розового, желтого, зеленого и фиолетового цвета творится полховско-майданская роспись. Село находится на юге области, в Вознесенском районе.

Роспись появилась на рубеже ХIХ–ХХ веков. Свистульки, матрешки, шкатулки, грибы и самоварчики с цветами и райскими птицами производят и сейчас.

Каменные звери

В селе Борнуково Бутурлинского района работает фабрика, на которой изготавливают фигурки животных из поделочного камня. Когда промысел только появился, для поделок использовали местный ангидрит, который добывали в пещере, расположенной рядом с селом.

В советские годы при попытке разработки месторождения взрывным методом вход в пещеру был завален. Сейчас зверушек вырезают из привозного камня.

Костяные узоры

На резьбе по кости специализируется фабрика «Варко» в Варнавинском районе. Серьги, броши, гребни и заколки украшены растительным узором. Есть и скульптурные композиции на темы родной природы.

Корзина, лукошко, ваза

Лозоплетением занимаются практически повсеместно. Самые крупные центры – в Павлове, Арзамасе, Лыскове. Там мастерят не только корзины, но и плетеную мебель.

Памятник подстаканнику

На ювелирной фабрике в селе Казаково Вачского района работают в технике зерни и филиграни: узоры спаивают из тонких проволочек и украшают шариками из металла.

Самые известные изделия фабрики – подстаканники. В селе даже установлен памятник этому предмету обихода.

Делают здесь также вазы, украшения, кубки и многое другое.

Глиняные районы

В Богородском, Городецком, Большеболдинском районах сохранились гончарные промыслы. В Богородске существует музей современной керамики, проводится фестиваль, посвященный этому промыслу.

В селе Смиркино Городецкого района по старинным технологиям производят посуду, а в Жбанникове – глиняные игрушки-свистульки.

Ткать и вышивать

В Городецком районе сохранилась традиция золотного шитья. Сейчас их продолжает ООО «Городецкая золотная вышивка» (правопреемник фабрики «Татьяна»).

Чкаловский район славится «вышивкой по выдергу». Одежда и домашний текстиль из льна, украшенные «чкаловским гипюром», производятся на фабрике «Гипюр», а также в селе Катунки.

В Балахне нет фабрик, где плели бы знаменитое кружево, а вот мастера по обращению с коклюшками, к счастью, есть. Лучшие их изделия представлены в экспозиции краеведческого музея.

На Шахунской ткацкой фабрике до сих пор по традиционной технологии производятся изделия на деревянных станках.

Наваляли!

В Арзамасском и Борском районах сохранились производства валенок. В Арзамасе даже проводятся фестивали, посвященные этой традиционной зимней обуви.

Ножи и ложки

В Павловском районе традиционно сильны промыслы, связанные с обработкой металла. Здесь работает немало мастерских, где производятся прекрасные ножи самого разного назначения – от кухонных до охотничьих. Столовые приборы делает ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова».

К Новому году!

Пожалуй, самый молодой промысел – производство стеклодувных елочных украшений. Им занимаются на фабрике «Ариель» в Нижнем Новгороде. Вообще елочные украшения вошли в наш обиход не так уж давно – не более ста лет назад.

В 1960-е годы стеклодувы выдували игрушки из стеклянных трубочек, нагретых при помощи керосиновых горелок.

Фабрика стеклянных елочных украшений возникла на базе нескольких мастерских, где художники делали и вручную расписывали игрушки. С 1996 года она стала называться «Ариель».

Конечно, это далеко не все промыслы, бытующие на территории Нижегородской области. Такое многообразие достойно восхищения креативностью и мастеровитостью наших земляков.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ВАРЕЖ

МАТЕРИАЛЫ

К РАЙОННОМУ КОНКУРСУ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПУТЕШЕСТВИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

НОМИНАЦИЯ «РАССКАЗ»

ТЕМА:

«Нижегородский край – край легенд и ремесел»

Возрастная категория: дети от 12 до 17 лет.

Работу выполнила

Кахарова Дарья Абдухалимовна,

ученица 9 класса, 15 лет.

Руководитель

Морозова Лидия Николаевна,

учитель русского языка и

литературы.

2019г.

Я думаю, что все согласятся с тем, что каждый ребенок любит кататься на велосипеде. Вот и я, и мои друзья не исключение. А особенно приятно прокатиться, если дорога ровная ( а этим летом наша мечта осуществилась- положили новое дорожное покрытие, без ям и бугров), если погода отличная (в конце августа, действительно, выдались солнечные деньки), если компания хорошая (друзья замечательные!). А еще продолжаются каникулы! И в это время мы постоянно на свежем воздухе! Еще успеем дома за учебниками посидеть.

Живу я в деревне Лохани. По названию деревни сразу понятно, что люди, жившие здесь когда-то, занимались изготовлением лоханей — деревянных сосудов круглой или овальной формы с невысокими краями для различных надобностей: мытья рук, посуды, стирки белья, для помоев. Только ремесло это осталось в глубоком прошлом, никто сейчас лохани здесь не изготавливает.

Расположена деревня на крутом берегу реки Оки. Достопримечательностью нашей деревни является Жабье болото. Это небольшое озерцо. Когда-то вода в нем была прозрачная, как слеза. Жители деревни ходили сюда, чтобы набрать воды для питья. Да облюбовали озеро жабы: помутнела вода, покрылось озеро тиной. И дали ему название – Жабье болото.

Вот отсюда мы и отправились в путешествие. Подъезжая к перекрестку, увидели указатель: «Большое Иголкино». А за Большим есть и Малое Иголкино. По преданию, на поле, разделяющем эти населенные пункты, во времена татаро-монгольского нашествия произошло большое сражение, после которого все поле было усеяно поломанными копьями. Они, как иглы, торчали из земли. С одного края поля таких «игл» было большое количество, с другого-меньше. Позже по краям поля появились поселения: там, где «игл» было много- Большое Иголкино, где мало-Малое Иголкино.

Но мы повернули направо и через деревню Ново направились к селу Вареж. Исследователи полагают, что название села происходит от того, что в старину на этом месте бурлаки делали привал и производили варку (варёж) пищи. Жители этого села занимались изготовлением кованых сундуков, а еще процветало здесь лозоплетение. Традиции ремесла сохраняются и по сей день. Войдите в любой дом, и вы увидите корзины, сплетенные из лозы, различной формы и назначения.

Путь наш продолжается по мосту через речку (ручей) Рёут. Существует легенда об этой маленькой речке: прятались от врагов Руси в овражке, по которому сейчас протекает речка, женщины и дети. Горько они плакали по своей нелегкой судьбе, по мужьям, погибшим в бою. Вот из слез их и образовалась речка. Сейчас речка обмелела, поросла камышом. Любят здесь бобры запруды строить, а в камышовых зарослях дикие утки гнезда вить. Вот и нам посчастливилось увидеть утку с утятами, проплывающими под мостом.

Если свернуть с моста вправо, то по правому берегу речки будет виден Солдатский дол. Старожилы рассказывают легенду об этом месте: прятался там солдат-дезертир, вырыл себе землянку. Рядом небольшой лесок: дичи и ягод-грибов в достатке; по овражку ручей бежит. Так и прожил в одиночестве в землянке несколько лет; местные жители видели беглого солдата, но никто его не приютил, никто не оказал помощи. А место так и стали называть Солдатским долом.

Но путь наш – прямо. Поднимаемся в гору. Вот еще одна деревня, название которой объясняется легендой, — Пурка. Названа она по имени мордовского князя Пургаса, который на крутом берегу Оки устроил стоянку для своего войска, а затем и поселение. Облюбовал хан это место: с одной стороны хорошо просматривались заливные луга за Окой, с другой – поля, леса и овражки. Все видно – удобное место для заставы.

С названием крутого откоса, на котором расположена деревня, тоже связано несколько легенд. В первой говорится о языческих верованиях: будто бы здесь существовало капище языческого бога Перемила, откуда горы и получили название Перемиловских. Второй вариант названия связан с преданиями о Петре и Февронии, в которых рассказывается, как молодых супругов изгоняют из Мурома, и они вынуждены жить на берегах Оки. Когда же Петр и Феврония возвращались из изгнания в Муром, перед тем, как садиться в лодку и плыть в обратный путь, Феврония подошла к подножью гор и сказала: «Будьте вы отныне и до века «премилыя горы» за то, что дали нам приют и убежище». Краевед А.А. Епанчин приводит такую легенду: святая Феврония, просто гуляя по горам, воскликнула: «Какие премилые горы!». С тех пор их стали называть «Перемиловы горы».

А мы все крутим педали, любуемся красотами, что расстилаются перед нами. И только указатели мелькают: Кулаково, Липовицы, Кряжи, Михалицы. Стоп! Впереди речка, а мостика нет. А что за речкой? Гора! Это Гора Дины (Горадина или Красный Курган), названная в честь похороненной здесь княжеской дочки по имени Дина. У местных жителей ходят легенды, что эту гору (курган) насыпали татары, нося землю своими шапками (шлемами) на могилу княжеской дочери. Красивая эта гора, величественная! А солнце за гору садится, будто корона царская на голове. Красота!

Только время к вечеру, пора домой, вдруг стемнеет. В следующий раз, как в путешествие отправимся, новые легенды вам расскажу, потому что Нижегородский край- край легенд: что ни поселение, речка или гора, то удивительная легенда!

сочинение на тему умельцы моего края

Ответы:

Мы гордимся нашей великой Родиной, её культурой, её лесами и полями, её песнями, её трудолюбивыми и талантливыми людьми. Но у каждого из нас есть своя Малая Родина. Малая родина – то место, где ты родился, – это дом, где ты, заливаясь смехом, делаешь первые шаги, где впервые сказал слово мама, но ещё и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции. Это место, где живут наши родители, где мы растем, учимся, играем с друзьями. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем то место, где ты провел свои детские годы. У каждого человека есть своя родина. У одних – это большой город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят её. И куда бы мы ни уехали, нас всегда тянет на родину, к тем местам, где мы выросли. Родина необязательно должна быть большой. Это может быть какой-нибудь уголок нашего города, села. Здесь наша история и каждый человек должен знать историю своего края, его людей. В этом частица нашего счастья. Моей малой родиной является Белгородчина. Я счастлива, что живу именно на белгородской земле.Белгородчина – самый привлекательный и интересный уголок нашей страны, имеющий многовековую историю. О Белгородской области написано много стихов и рассказов. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. Но всякое дерево имеет корни, питающие его. Корни – это то, чем мы жили вчера, 100, 1000 лет назад. Это наша история, наша культура. Я люблю Белгородскую область за её необъятные поля, величавые горы, леса и просто за то, что я здесь родилась.История Белгородского края разнообразна и самобытна. Народу, жившему на этой земле пришлось пройти через много бед и лишений – пожары, набеги, нашествия, но, тем не менее, Белгородчина славилась и продолжает славиться своими отважными и трудолюбивыми жителями, традициями и обычаями. Особое место в истории нашего края занимают различные ремесла. Умельцы были известны не только в своем городе или губернии, но и за их пределами. Поначалу у жителей Белгородчины ремесло носило домашний характер – каждый сам себе шил одежду и обувь, посуду из глины, изготовлял орудия труда. Но в период раннего средневековья начался выпуск продукции на рынок. Белгородская земля славилась иконописцами. Имена мастеров, за малым исключением, нам неизвестны. Но мы можем смотреть на редкие шедевры, найденные в самых разных yголках нашего края и будто бы переноситься в другое время, чувствовать, как в тебя проникают те чувства, которые автор вложил в свою работу. Белгородчина издревле была известна своими гончарами. Центром гончарного производства являлся Борисовский район, где по сей день проживают талантливые умельцы, и существует довольно крупный завод по производству глиняных и керамических изделий. Казалось бы, это ремесло довольно простое, но это лишь первое впечатление. Познакомившись с гончарным делом ближе, я поняла, что это очень тонкая и кропотливая работа, которая состоит из многих этапов и требует внимания и терпения. В умелых руках мастера бесформенный кусок глины становится настоящим произведением искусства. Изделия мастера становились известными по всей губернии и с большим успехом продавались на ярмарках. На Белгородчине было развито и кузнечное дело. Кузнец в былинах, сказках и преданиях является олицетворением добра, силы и мужества. Богатые месторождения руды позволяли стремительно развиваться данному мастерству. Белгородские кузнецы снабжали землепашцев косами и серпами, воинов – оружием, создавали такие необходимые для хозяйства вещи как ключи, ножи, иглы, рыболовные крючки, замки и многое другое. Также изготовлялись различные украшения и амулеты. Помимо вышеперечисленных ремесел на Белгородчине были развиты ткачество, плетение из лозы и бесконечное множество других разнообразных техник и умений. И сам факт того, что эти ремесла и мастера до сих пор не забыты, является ценным культурным достижением.Это значит, что белгородцы не забывают традиции своих предков, уважают и возрождают их. значит, что интерес к культуре своего народа не пропадает, а наоборот возрастает. Каждый год устраиваются выставки-продажи ремесленных изделий, которые пользуются популярностью у населения. Все это – ещё один большой шаг на пути к сохранению культурного наследия.Я считаю, что нужно создавать уголки народной культуры в школах, потому что за теми, кто сейчас ещё только учится в школе, будет стоять задача сохранения и создания традиций нашей родины, нашей культуры. Более того, стоит проводить встречи с носителями информации о народной культу

ре – жителями сел, деревень. Ведь ни о чем нельзя узнать лучше, чем из первых рук.

Инфоурок

›

Другое

›Презентации›Презентация «Народные промыслы Нижегородского края»

Презентация «Народные промыслы Нижегородского края»

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 51 человек из 23 регионов

- Сейчас обучается 28 человек из 11 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

НИЖЕ-ГОРОДСКОГО

КРАЯ -

2 слайд

Нижегородский край издавна славится своими промыслами. Именно здесь, зародились и развивались более 200 народных промыслов и ремесел. Многие из них получили широкое признание в России и стали визитной карточкой за рубежом. По богатству народно-художественных промыслов Нижегородский край занимает ведущее место в России.

-

3 слайд

хохломская роспись;

полховско-майданская роспись;

городецкая роспись;

городецкая резьба по дереву;

жбанниковская глиняная свистулька;

городецкая золотная вышивка;

чкаловский гипюр;

узорно-ремизное ткачество;

балахнинские кружева;

казаковская филигрань;

обработка металла (Павлово, Ворсма);

резьба по камню;

резьба по кости (Варнавино);

кожевенный промысел;

балахнинские изразцы;

гончарный промысел;

берестяной промысел и лозоплетение. -

4 слайд

РЕЗЬБА

В систему художественных промыслов Нижегородской области входят два предприятия в Городце и Семенове, на которых занимаются резьбой по дереву. -

5 слайд

Второе направление художественной резьбы по дереву развивается на фабрике «Семеновская роспись» в г. Семенове. Здесь возрожден старинный промысел резьбы на деревянной посуде и бытовых предметах.

-

6 слайд

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Хохломская роспись по дереву — один из старинных видов русского народного искусства. Родина ее — лесной район Нижегородского края к северо-востоку от реки Волги. Происхождение названия связано с торговым селом Хохлома, куда мастера из 50 соседних деревень привозили на продажу расписную деревянную посуду, а оттуда она отправлялась в разные уголки России и за ее пределы — в страны Азии и Европы. -

-

8 слайд

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

-

-

10 слайд

ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА

-

-

12 слайд

ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

-

13 слайд

НАРОДНАЯ КЕРАМИКА

На территории Нижегородского края по данным археологических раскопок выработкой керамических изделий занимались с периода раннего неолита.

-

14 слайд

КАЗАКОВСКАЯ ФИЛИГРАНЬ

Филигрань или скань — один из древнейших видов художественной обработки металлов в России.

Название «филигрань» происходит от латинских слов

filum — нить и

granum — зерно;

«скань» — от древнеславянского — свить, скрутить. -

-

16 слайд

БОРНУКОВСКИЙ РЕЗНОЙ КАМЕНЬ

Художественная обработка камня — древнейший вид народного искусства. Широкая распространенность и легкая доступность такого материала как камень, его природная декоративность, разнообразие цветов и узоров, издавна привлекали к нему народных мастеров. -

17 слайд

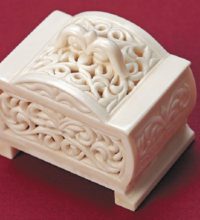

РЕЗЬБА ПО КОСТИ

Обработка кости имеет древние традиции, что подтверждается многочисленными предметами, найденными в результате археологических исследований. Косторезным промыслом в Нижегородском крае занимались давно. Еще в XVIII веке мастера Павлова и Ворсмы украшали ножи костяными рукоятками в виде объемной небольшой скульптуры.

-

18 слайд

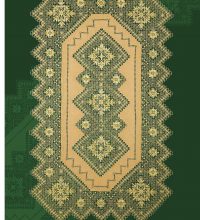

ВЫШИВКА

Вышивка, являющаяся одним из древнейших видов народного творчества, известна на Руси с X-XIII вв. Ею украшали как будничную, так и праздничную одежду так и праздничную одежду — рубахи, фартуки, головные уборы, а также бытовые предметы и вещи, относящиеся к декоративному убранству жилища — полотенца, столешники, подзоры, наволочки.

-

19 слайд

ГОРОДЕЦКАЯ ЗОЛОТНАЯ ВЫШИВКА

-

20 слайд

Городецкая золотная вышивка — это один из самых старинных и уникальных в России видов высокохудожественного народного искусства.

Сверкающий узор украшал женский праздничный костюм, который являлся гордостью семьи, его бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери как надежный, никогда не обесценивающийся капитал.

Сложная техника золотого шитья требовала специального обучения, поэтому была достаточно редко распространена. Крупным промысловым центром золотой вышивки Нижегородской губернии являлся г. Городец.

Продолжателем традиций древнерусского золотошвейного искусства стала Городецкая строчевышивальная фабрика — «Татьяна» (с 2006 года — ООО «Городецкая золотая вышивка»).

-

21 слайд

СТРОЧЕВЫШИВАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

-

-

23 слайд

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГИПЮР

В нашей стране и за рубежом большой известностью пользуется вышивка «нижегородский гипюр». Сложилась она на рубеже XIX-XX веков, ее родоначальницами считаются катунские вышивальщицы.

В других регионах России эта вышивка не встречается. -

-

25 слайд

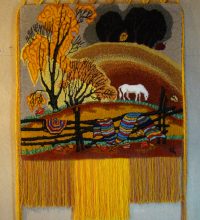

УЗОРНО – РЕМИЗНОЕ ТКАЧЕСТВО

-

-

27 слайд

В Нижегородском крае было широко развито кружевоплетение на коклюшках. Балахна был одним из самых известных центров кружевоплетения в России. В XIX веке половина всего женского населения Балахна, а также жительницы соседних селений занимались плетением кружев..

Выплетают кружево с помощью коклюшек — деревянных палочек, на которые намотаны нитки. Кружево плели из тонких хлопчатобумажных и шелковых нитей золотистого, белого и черного цвета. При плетении употребляли от 15 до 200 пар коклюшек -

28 слайд

МУЗЕЙ ИСТОРИ ХУЖОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ.

В самом центре Нижнего Новгорода на одной из самых красивых и старинных улиц города — Большой Покровской расположен своеобразный центр народных художественных промыслов, один из уникальных музеев в России — Музей истории художественных промыслов Нижегородской области. -

29 слайд

Коллекции музея насчитывают более 3 тысяч экспонатов.

Словно листая страницы «живой летописи», вы познакомитесь с историей возникновения и развития знаменитых видов промыслов и ремесел Нижегородского края.

У входа вас встретят добродушные львы, охраняющие ворота с глухой домовой резьбой и резное убранство крестьянских изб, привезенное из нижегородских деревень и сел. Здесь вы сможете не только полюбоваться уникальными старинными изделиями, увидеть традиционные русские костюмы, но и, с помощью опытных экскурсоводов, познакомитесь с технологиями изготовления изделий из глины, дерева, металла, кожи; услышите немало легенд и преданий о промыслах и мастерах.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 057 034 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 05.11.2015

- 4542

- 11

- 05.11.2015

- 701

- 0

- 05.11.2015

- 6605

- 37

Рейтинг:

5 из 5

- 05.11.2015

- 7703

- 178

- 05.11.2015

- 1491

- 10

- 05.11.2015

- 10194

- 2

Рейтинг:

4 из 5

- 05.11.2015

- 13461

- 104

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Технология и организация кухонь народов мира: особенности и традиции»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение при подготовке к конкурсам профмастерства WorldSkills Russia»

-

Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Черчение: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»

-

Курс повышения квалификации «Учебная деятельность по предметной области «Черчение»: основы предмета и реализация обучения в условиях ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»

-

Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»

-

Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

-

Скачать материал

-

05.11.2015

33338

-

PPTX

18 мбайт -

488

скачиваний -

Рейтинг:

5 из 5 -

Оцените материал:

-

-

Настоящий материал опубликован пользователем Тигина Ольга Валерьевна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 7 лет и 2 месяца

- Подписчики: 1

- Всего просмотров: 44261

-

Всего материалов:

8

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД И НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ

Нижегородские промыслы — http://www.master-raduga.nnov.ru/promislu/

ХОХЛОМА

Причудливо переплетенными травными узорами из ярко-алых ягод и золотых листьев на черном фоне можно любоваться бесконечно. Поэтому даже традиционные деревянные ложки, презентованные по самому незначительному случаю, оставляют у получившего их самую добрую и долгую память о дарителе.

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную чёрным и красным цветом по золотистому фону. Роспись со свойственными ей технологией, колоритом и орнаментом возникла на рубеже ХVII– ХVIII вв. на севере Нижегородской губернии. Название знаменитому промыслу дало торговое село Хохлома, куда привозили свои изделия ложкари из окрестных селений. Эти изделия традиционно лучший сувенир из России, и, как встарь, они могут многое рассказать об удивительных русских умельцах, сохранивших секреты Древней Руси.

ВАРНАВИНСКАЯ РЕЗЬБА ПО КОСТИ — С. ВАРНАВИНО

Косторезный промысел возродился в селе Варнавино Нижегородской области в 1970 г. с приездом из с. Холмогоры Архангельской области выпускника Холмогорского училища П. Черниковича.

В 1973 г. организована Варнавинская фабрика художественной резьбы по кости, ныне предприятие «Варко» (Варнавинская резная кость). Продукция поставляется во Францию, Швейцарию, Польшу, Германию, Венесуэлу, Данию.

ЖБАННИКОВСКАЯ ГЛИНЯННАЯ ИГРУШКА — Д. ЖБАННИКОВО

Из местной чёрной глины с золотой россыпью делали жбаны для кваса — отсюда название села, а потом и свистульки, которые издавали красивый и чистый звук.

Особенность жбанниковской игрушки в том, что туловище фигурок напоминает глиняную пирамиду на трёх ногах-основах.

Познакомиться с историей промысла, увидеть изделия жбанниковских мастеров можно в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области.

НОВИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА

Игрушки относятся к концу XVIII – нач. XIX в.в: каталки-колёски, каталки-вертушки, меленки, кузнецы на подвижных планках. Мастерили игрушки из осины и сосны с помощью топора и ножа.

Во второй половине XIX в. возник иной тип игрушки – с элементами жанра.

В д. Сумино, Ельзенкино и Леденцово стали резать и красить «бельё» запряжек. Появились кони, впряженные в коляски, кареты.

КАЗАКОВСКАЯ ФИЛИГРАНЬ — С. КАЗАКОВО

В 1939 г. артельщики Казаковской металлической артели изготовили филигранный подстаканник. Так здесь появился древнейший вид художественной обработки металла — скань (от древнерусского — свивать). В Великую Отечественную войну артель плела офицерские погоны, изготавливала портсигары.

Преемником артели стало Казаковское предприятие художественных изделий. Изготавливаются филигранные изделия с геральдикой и символикой государственных органов.

Предприятие работает с клеймом Патриарших мастерских.

ПАВЛОВСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОМЫСЕЛ — ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА

Ручки ножей отделывали и яшмой, и перламутром, и костью. Стальные изделия братьев Птициных, Бирютина и Завьялова снискали славу в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, Филадельфии.

Традиции металлообработки сегодня продолжает Павловский завод художественных металлоизделий.

ПОЛХОВ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

С 1920-х гг. под влиянием схожих изделий Сергиева Посада полхов-майданская посуда покрывается выжженным контурным рисунком. В 1972 г. в районном центре п. Вознесенское Нижегородской обл.

на базе игрушечной фабрики создаётся объединение «Полх-Майданская роспись». Изделия мастеров этого промысла — матрёшки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки — щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью.

СЕМЁНОВСКАЯ РОСПИСЬ — Г. СЕМЁНОВ

Но основную известность принесла матрёшка. Хотя именно отходы от производства ложек первоначально использовались в изготовлении матрёшек. Опыт изготовления местные умельцы переняли в 20-х годах XX века у подмосковных мастеров. Но внесли в игрушку заволжский колорит, придав ей свою форму и своеобразно её расписав.

Сегодняшняя фабрика «Семёновская роспись» образована в 1932 году. На основе матрёшки стали разрабатываться новые сувениры, появились новые элементы цветов, а сама роспись получила название «семёновская».

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Художественная роспись по дереву родилась в середине XIX века в Поволжье, в селениях Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское, расположенных на берегах светлой речки Узоры. Изделия отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись, выполненная свободным мазком с белой и чёрной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

В 1936 основана артель. В 1960 году артель преобразовалась в фабрику «Городецкая роспись». Сохранились традиционные мотивы и образы — длинноногие кони, всадники, волшебные птицы, цветы-купавки.

РАСТЯПИНСКАЯ ЗАБАВА

Начало создания миниатюры — 1988-1989 г.г. В это время Владимир Корнев создал в городе Дзержинске Нижегородской области студию «Растяпинская забава».

Самые главные художники — местные ребятишки. Прототипами игрушек становятся реальные исторические персонажи 1900-1930 годов.

В Дзержинске есть и авторский музей Растяпинской забавы. Представлена растяпинская свадьба, сценки охоты, рыбалки, события истории и исторические личности.

ГОРОДЕЦКАЯ ЗОЛОТАЯ ВЫШИВКА

Центрами промысла являлись крупные сёла на берегу Волги – Городец и Лысково. На вышивании головных платков специализировались жители старообрядческих заволжских скитов.

Вышивкой праздничной женской одежды занимались мастерицы Алексеевской женской общины г. Арзамаса.

Познакомиться с историей российского промысла и его сегодняшним днём можно в музее фабрики «Городецкая золотная вышивка».

ГОРОДЕЦКИЙ ПРЯНИК

Известен со второй половины XVIII века.

Городецкие пряники были различных размеров и веса. В.И. Даль указывал, что до пуда весом.

В Городце изготавливали и пряничные доски. Старые доски хранятся в Государственном Историческом музее Москвы: «1763 ГОДУ ИЮНЯ СЕДЕСЕТЬ ДНЯ ЭТО ДОСКУ РЕЗАЛ ГОРОТЗАНИНЪ ПЕТРЪ МАРКОВЪ СНЪ ПРЯНИКОВ СЕI ПРЯН». Производство пряников, угасшее после 1917 г., возродилось предприятием «Городецкий пряник».

В Городце открыт Музей городецкого пряника.

Содержание

- 1 Народные художественные промыслы Нижегородской области

- 2 Художественная обработка дерева.

- 3 Искусство хохломы

- 4 Семеновский и полхов-майдановский сувенир

- 5 Искусство Городецкой росписи

- 6 Художественные изделия из ткани

- 7 Художественная обработка металла

- 8 Источники информации

Народные художественные промыслы Нижегородской области

Нижегородская область – один из ведущих центров современного народного декоративного искусства, родина многих художественных промыслов, чьи изделия известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Сегодня тысячи мастеров – ткачи и вышивальщицы, металлисты и ювелиры, резчики и мастера росписи по дереву – успешно возрождают и развивают традиции старинного искусства.

Надеемся, что наш рассказ о художественных промыслах Нижегородского края даст представление о богатстве народной художественной культуры, о ее древних традициях и о том бережном отношении к этим традициям, которые видны в творчестве современных художников.

Художественная обработка дерева.

Искусство хохломы

Хохлома – это явление уникальное не только в масштабах России, но и в мировом народном декоративном искусстве. На основе многовекового народного опыта в этом промысле была выработана оригинальная, нигде в мире более не применяющаяся техника окраски токарной деревянной посуды в золотистый цвет без использования золота и создан своеобразный стиль орнамента.

Хохлома – это название большого торгового села в Заволжье, куда мастера из окрестных сел и деревень издавна привозили на продажу свои изделия и откуда расходились они не только по всей России, но и за ее пределы. Позднее и сами изделия из села Хохлома стали называться «Хохломой».

Временем рождения хохломы ученые считают конец XVII века. Эта датировка не случайна. Материалы археологических раскопок свидетельствуют о том, что с древних времен в Заволжье занимались изготовлением деревянной посуды. Ее вырезали чаще всего из липы. Для прочности и придания блеска такую посуду покрывали льняным маслом. Но особенным, уникальным промыслом хохлома стала благодаря технике окраски дерева в золотой цвет без использования золота. Эта техника была известна русским иконописцам еще в XII веке, а к концу XVII века получила весьма широкое распространение. В Заволжье она проникла с иконописцами – раскольниками, искавшими прибежища в лесах Заволжья, и их сотоварищами – мастерами, которые владели токарным делом и знали рисунки древних орнаментов. Таким образом, искусство хохломы формировалось как драгоценный сплав традиций. От народных ремесел хохлома унаследовала классические формы и четкие по ритму композиции орнамента. Иконописцы принесли в хохлому мастерство «тонкой кисти» – каллиграфические навыки свободного рисунка богатейшего растительного орнамента, характерные для декоративной живописи XVII-XVIII веков. В орнаментах этого времени можно увидеть те виды растительных узоров, которые впоследствии получили новую жизнь в искусстве росписи хохломской деревянной посуды.

Вероятно, в тот же период мастера хохломы впервые применили при окраске деревянной посуды приемы, позволяющие получить золотистый блеск без золота. Сначала использовался порошок серебра, который тоже был дорогим, поэтому деревянные чаши, братины и солоницы украшались лишь нарядными золотыми поясками. Позднее был применен серебристый по цвету порошок олова, который в результате специальной обработки приобретал золотистую окраску. Золочение стало настолько дешевым, что начали изготовлять крупные блюда и чаши со сплошным золотым фоном.

Технологический процесс создания хохломских изделий и в настоящее время сохраняет основные принципы, найденные еще в XVII-XVIII столетиях, однако достижения современной техники и технологии позволили применить некоторые новые материалы и приемы. В основном этот процесс сводится к следующему. Первым этапом является вытачивание на токарном станке белой деревянной заготовки – так называемого «белья».

Затем следует грунтовка – покрытие жидким раствором глины или синтетическим грунтом. Далее идет лужение оловом, серебром, а в настоящее время алюминием. Изделия становятся гладкими, блестящими, готовыми для росписи. Нанесенная роспись закрепляется сушкой в печи. После чего изделия лакируют и подвергают закалке или горячей сушке. Готовые изделия прочны, легки, красивы, не боятся по выражению хохломских мастеров «ни жару, ни стужи».

В хохломе сложились своеобразные разновидности орнамента – «травка», «кудрина», «письмо под листок», «письмо под фон» восходящие к двум старинным традициям – верховому и фоновому письму. Кратко их отличие можно определить так. Верховое письмо – это узор, нанесенный краской на золотистую поверхность фона. При фоновом письме мастер, наоборот, закрывает красный или золотой фон, оставляя золотыми силуэты мотивов. На основе этих двух систем и развилось поистине неисчерпаемое богатство хохломских узоров.

В городе Семенов находится более молодой центр хохломы. Восприятие природы в творчестве семеновских мастеров проявляется несколько иначе, чем у сельских орнаменталистов, работающих на родине хохломы. В их произведениях расцветают фантастические сады с диковинными растениями. Увлеченность сказочными формами способствовала развитию у семеновских мастеров приемов тонкого и изящного орнаментального рисунка с детальной проработкой формы штрихом. Характер орнамента графичен, в нем приобретает большое значение декоративная разделка цветка, листка, крыла птицы. Семеновские художники необычайно чутко чувствуют красоту узорного сложного силуэта, кружева затейливых форм. Они украшают свои фантастические изображения тончайшими рисунками штрихов – «разживок».

Это различие в росписи мастеров двух очагов хохломы не нарушает единства художественных основ промысла. Орнаментам хохломы свойственна характерная для традиционного народного искусства способность, изображая малое, повествовать о большом. В растительном орнаменте хохломских изделий ощутимы солнечная красота природы, радость бытия, утверждение жизни. Сегодняшняя хохлома – это искусство, которое творится руками одного большого художника – народа.

Семеновский и полхов-майдановский сувенир

О семеновской матрешке, русской красавице в ее обобщенном народном образном представлении, говорят как о русском сувенире, который олицетворяет народное искусство России. Она чарует лаконичностью форм, яркостью росписи, оригинальностью декоративного образа. Прелесть русской расписной матрешки не только в ее красочности, но и в занимательности. Вложенные одна в другую куклы восхищают мастерством исполнения. В многокукольных матрешках последняя, самая маленькая, изготовляется размером не выше 1,5 см. нужно очень высокое мастерство токаря, чтобы выточить всех их и поместить внутри каждой еще одну – меньшего размера.

В Нижегородской губернии матрешки стали делать в начале ХХ века в селе Мериново, расположенном на берегу Керженца в 7 км от города Семенов. К этому времени здесь уже существовал промысел по изготовлению токарных игрушек. Первым мериновским мастером, изготовившим свою матрешку, был Арсентий Федорович Майоров. Он создал тот вариант изделия, который и дошел до наших дней. Его дочери Елизавета и Зинаида расписали матрешку тоже по-своему, по-мериновски. Матрешки изображали бойких румяных девушек в ярких платках и с пышными цветами на груди. В основе мериновской росписи лежат крупные цветы, на веточках размещены маленькие пятилепестковые цветочки, колокольчики, иногда рябинка, все они обрамляются крупными листьями. Разживка на цветах и листьях делается штрихами черной тушью. Эта манера письма распространилась по селу, выработался своеобразный стиль декоративного оформления изделий.

Вскоре изготовлением матрешек стали заниматься и в Семенове. А поскольку спрос на них постоянно рос, то в производство вовлекалось все большее число народных мастеров. Роспись при этом выполнялась по методу мериновских мастериц.

По примеру мериновских и семеновских мастеров производством матрешек в 30-х годах ХХ века стали заниматься и мастера села Полховский Майдан в Вознесенском районе. Взяв за основу мериновскую технологию, они привнесли в форму и роспись изделий свое понимание красоты. Матрешка у них более стройная, чем семеновская, ярче выражены плечи, а образ символизирует местную красавицу, лицо которой обрамляют локоны черных волос. Раскрашивают матрешку анилиновыми красками, цветы крупные и обязательно в сочетании со сказочными яблоками.

Стилевые художественные особенности декора ярко выражены в цветовых сочетаниях и построении орнамента. Если семеновские мастерицы обязательно рисуют у матрешки руки, и в правой руке она держит пышный букет цветов, то полхов-майдановские мастера рук не изображают, а цветы как декоративное оформление располагают на всей передней части игрушки. Семеновская матрешка обязательно повязана платком, а головной убор майдановской матрешки накинут в виде шали, на голове у нее изображают кокошник – полуцветок.

Семеновские и полхов-майдановские мастера декоративной росписи не раз демонстрировали свое мастерство на международных выставках и ярмарках. Всюду матрешка воспринималась зрителями с неподдельным восхищением, удивляя виртуозностью росписи.

Искусство Городецкой росписи

Городецкая роспись по дереву — одно из наиболее ярких явлений народной художественной культуры России XIX века и совре¬менных художественных промыслов. Сегодня Городецкая роспись по праву стоит рядом со всемирно известной хохломой, с жостов¬скими подносами, знаменитыми русскими лаками, кружевом, рез¬ной костью. Городецкие изделия часто и широко экспонируются па отечественных и зарубежных выставках, они на протяжении почти столетия — предмет пристального внимания и коллекциони¬рования государственных музеев и многих любителей народного искусства.

Произведения городецких мастеров привлекают зрителей прежде всего яркой праздничностью. Если хохлома тонка и изысканна в цвете, в своих изящных каллиграфических орнаментах, то городецкая роспись насыщена всем богатством красок русского лета с его луговым разнотравьем, озарена ярким полуденным солнцем, будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов, разно¬цветных причудливых птиц, стройных городецких коней, бегущих по цветущим лугам.

Расписывались прежде всего предметы крестьянского домашнего быта: токарная посуда, приспособления для прядении и ткачества – прялочные донца и ткацкие станки, а также рубеля и вальки, туеса, лукошки. Самостоятельную группу предметов, украшен¬ных городецкой росписью, представляли собой детские расписные игрушки, детская мебель, в основном стульчики. Гораздо реже украшали городецкой росписью мебель или элементы крестьянского жилища.

Писали народные художники по дереву, покрытому олифой или окрашенному, применяли яичную темперу, масляные, а чаще всего клеевые краски.

На всем протяжении своего исторического развития городецкий промысел имел своеобразную производственную организацию — здесь не было ни централизованной, ни рассеянной мануфактуры. В селах Курцево, Косково, Репиново, Хлебаиха и некоторых других существовали лишь небольшие семейные мастерские, которые обеспечивали разнообразными изделиями с росписью довольно значительный по территории район.

Историки народной художественной культуры справедливо указы¬вают на то, что малоземелье, так же как и неплодородие почвы, препятствовавшие земледелию, способствовали распространению в центральной и северной частях нечерноземной России разнообразных ремесел.

Однако когда мы хотим объяснить возникновение богатейших и разнообразнейших художественных ремесел, рядом с причинами нужно назвать и извечно живущую в народе тягу к художественному творчеству.

Поэтическая природа Заволжья, богатейшие песенные, сказочные традиции этих мест стали существенными факторами возникновения такого вида народного искусства, который особое значение придает непосредственному обращению к образам природы, любованию ими.

Веря в добрую силу ягоды и цветка, широко применявшихся в народной медицине Заволжья, воспринимая в единстве их доб¬ро и красоту, нижегородские мастера очень часто обращались к этим образам природы и в народном поэтическом творчестве, и в декоративном искусстве.

В памятниках городецкой росписи порой прямо узнаются, но чаще всего угадываются преображенные поэтическим воображением мастера плавно изогнутые, тонкие ветви рябины с белыми гроздьями при помощи смоченной белилами губки из лесного гриба-дождевика. Еще чаще, чем изображение деревьев, встречаются в росписи лесные и луговые цветы. Распространены в работах городецких масте¬ров изображения ромашек и купавок, которые бывают самых разно¬образных видов и цвета, имеют бесчисленное количество графических разделок. Именно эти цветы образуют основу городецкого цветочного узора.

Но основываясь на природных формах, городецкие мастера никогда не стремились к точному копированию, прямому подражанию природе. Городецкие

цветы — это подлинное художественное обобщение, поэтический образ цветка.

Изображения животных и птиц так же, как цветочная рос¬пись,— неотъемлемая часть городецкои образной и живописной сис¬темы. Это прежде всего конь — излюбленный, почти символичный образ городецкого искусства, а также собака, кот. Встречается в городецких композициях и лев, правда довольно редко. Городецкие мастера очень любили писать птиц. В их росписи необыкновенное разнообразие и реальных жителей деревенских дворов — петухов и куриц, скворцов и горлинок, населяющих окрестные леса, и фантасти¬ческих птиц, будто пришедших из сказки.

Характер изображения животных всегда величав, торжествен. Если изображен конь, то конь поистине сказочный. Это не крестьянский савраска, это сивка-бурка из сказки, горделиво поднявший голову на круто изогнутой лебединой шее, бьющий оземь копытом. У него тонкие ноги скакуна, богатая упряжь, грива и пышный хвост струятся водо¬падом. Поистине не конь, а мечта о сказочном лихом скакуне!

Своеобразно и содержание сюжетных сцен городецкой росписи. Это сцены охоты, гуляний, посиделок, свиданий влюбленных, праздничных катаний на санях и в экипажах, застолий и чаепитий, цыганских хоров. Встречаются в городецком искусстве пейзажные мотивы, например мотив Волги и волжских пароходов, батальные сцены.

Современные художники городецкого промысла сумели понять сущность традиционных приемов, образов и тем и дают им современное толкование. Подтверждением этого является широкое признание творчества ведущих художников промысла в наши дни.

Художественные изделия из ткани

Народная вышивка Нижегородской области

Вышивка для русской женщины была с незапамятных времен душевной потребностью и бытовой необходимостью. По древним обычаям народа, вышивать умели в каждой семье, будь то в сельской местности, ремесленном посаде или городе. Это в полной мере относилось и к населению бывшей Нижегородской губернии. От других районов страны она отличалась большим разнообразием способов украшения костюма и предметов домашнего обихода из тканей, где ведущее место отводилось узору, выполненному с помощью иглы и ниток. Этот вид творчества был тесно связан с бытом народа, его обычаями, праздниками и обрядами.

Судя по великолепным коллекциям одежды и предметов домашнего обихода из тканей, относящихся к концу XVIII – началу ХХ века, хранящимся во многих художественных и краеведческих музеях нашей области, народную вышивку можно разделить на две большие группы – счетные вышивки и вышивки, выполняемые по рисовке. Для первых применялся холст или фабричная ткань полотняного переплетения. Для вторых, кроме простых тканей, использовали шелк, бархат и парчу, вышивку часто выполняли золотными нитями.

Круг мотивов и образов, выполненных старинными швами, был весьма разнообразен и емок по смысловой значимости. Особенно это относится к вышивкам, выполненным швом «роспись». Особую привязанность народные мастерицы имели к изображению птиц, птицы-павы, птицы-сирин, коня, барса и оленя, которые издавна у народа являлись символом добра, благополучия, возрождения жизни, любви и семейного счастья.

Вышивка счетной гладью, набором и косой стежкой строже по орнаменту и ярче по цвету. Здесь преобладает геометрический орнамент различного типа, в основу которого положен ромб сложных очертаний – с отростками, ответвлениями, внутренними разделками, дающими каждый раз новое звучание вышитому изделию.

В XVIII-XIX веках наиболее активное развитие получила белая строчка «по выдергу» или «перевить». Для усиления декоративного звучания вышитого узора в белую строчку вводился цвет, который то обегал контур каждой формы, то вторгался в строчевые разделки, придавая необычную светотеневую и цветовую игру фактуры ажурному орнаменту.

Легко был воспринят народными мастерицами тамбур, выполняемый по рисовке. Этим швом вышивали белые и цветные узоры разного характера, как геометрические, так и изобразительные, включая птиц, зверей и человека. Необычайной красотой и совершенством отличались кисейные, шелковые и коленкоровые платки с многоцветным тамбурным узором. Отличительной особенностью тамбурных нижегородских платков является гармоничный колорит, построенный на соотношении нежных розовых, золотистых, зеленых, лиловых и сиреневых тонов шелка или шерсти, иногда с добавлением серебряных или золотых нитей. Орнамент на платке делился обычно на широкую гирлянду, тянущуюся вдоль каймы, и пышные букеты, расположенные по углам. Иногда оставшееся поле заполнялось мелкими букетиками цветов или отдельными ветками.

Не менее широко была знакома и гладьевая вышивка. Много создали народные мастерицы удивительных по декоративной выразительности и красочности произведений с вышивкой цветными шелками, шерстью, синелью. Среди них особой красотой и пышностью выделялось золотное шитье. В мастерских многочисленных женских монастырей, в скитах или отдельными мастерицами, проживавшими в уездных городах и селах, выполнялись целые части женского праздничного костюма со сверкающей вышивкой. Чаще всего это были девичьи или женские головные уборы, которые имела почти каждая крестьянка. В наиболее состоятельных семьях золотной вышивки в женском праздничном костюме было значительно больше. Она располагалась на платках, душегреях, передниках, а иногда и сарафанах. Драгоценный сверкающий узор сочетался в таком костюме с дорогостоящими фабричными тканями.

Мы видим, что современная вышивка Нижегородской области продолжает и развивает традиции народного искусства – искусства высокого вкуса. Каждое новое поколение мастериц по-своему понимает красоту и своеобразие местных орнаментов. В этом взаимопроникновении старинных народных традиций и постоянно обновляющихся приемов, мотивов, фактур залог безграничных возможностей дальнейшего развития вышивки Нижегородского края.

Народное ткачество и кружевоплетение

В Нижегородском крае ткачество, как и вышивка, издревле являлось широко распространенным видом женского народного творчества. В каждом крестьянском доме стоял ткацкий стан и имелся набор прялок. Женщины обязаны были обеспечить семью всем необходимым для быта. Они сами выращивали лен и коноплю, обрабатывали их, получали нити и ткали холсты или ткани из шерсти домашнего прядения. Холсты выделывали из льна, поскони, конопли.

Исследователи народного творчества отмечают, что в конце XIX – начале ХХ века в Семеновском уезде, особенно в селе Бор, женщины занимались изготовлением нарядных поясов из шелка, гаруса и шерсти разных цветов. В Кстовской, Бешенцевской и Сельнинской волостях Нижегородского уезда был развит пухоткацкий промысел – тканье полотен с гусиным пухом. Однако в основном в губернии изготовляли льняной холст, пестрядь, полотенца, столешники и «шостух» (род половиков). Для столешников и полотенец вырабатывали особый узорный холст из красных и белых нитей, который получался в процессе тканья при помощи дощечек «бральниц». Узорной шахматкой, браным полосатым и клетчатым холстом славилась в XIX веке Хахальская волость Семеновского уезда. Большим разнообразием отличалась и пестрядь нижегородских мастериц. Она делилась на рубашечную и порточную. Специальная пестрядь ткалась для женских сарафанов и передников.

В начале ХХ века традиции балахнинского кружевоплетения были практически утеряны. В настоящее время ведется большая работа по возрождению знаменитого в прошлом промысла. Работы, созданные молодыми мастерами, дают основание верить, что этот вид народного искусства получит широкое развитие и воскресит славу балахнинских кружев.

Художественная обработка металла

Павловский художественный металл

Наиболее древним видом художественной обработки металла в народном искусстве Нижегородского края была ковка. Кузнецы создавали якоря, якорные цепи, в которых так нуждалось волжское судоходство, по всей России расходились изготовленные здесь весы, весовые коромысла и безмены, нередко украшенные гравированным узором.

В домашнем быту повсеместно применялись светцы и шандалы, демонстрировавшие высокое умение сельских кузнецов. Не обходил¬ся крестьянский да и городской дом без причудливо украшенных дверных петель, сечек, кованых ножей, дверных колец, оконных решеток, оград и других металлических изделий.

Но, вероятно, наиболее известным промыслом местного кузнеч¬ного искусства являлось изготовление фигурных замков, уже в XVI столетии получившее распространение в селе Павлове на Оке и его окрестностях. К XVII веку относятся документальные сведения о художественно украшенных маленьких замках, являвшихся уже в то время предметом широкой торговли. Наиболее древний тип павловского замка, так называемый шведский, или конный, замок с винтовым ключом, содержит много художественных деталей и украшений, выполненных в технике пайки и просечного металла. Пленный швед Страленберг в своем описании России петровских времен говорит о Павлове: «Весь город состоит почти только из кузнецов, их подмастерья разносят в округе на продажу разные железные вещи и между ними маленькие, как горошина, замочки и другие побольше, как белый турецкий боб. Все они с ключами и очень чисто и тщательно сделаны, так что можно их отпирать и запирать. За дюжину таких замков платят полтора рубля и дешевле».

На протяжении двух последующих столетий павловские замки пользовались широкой известностью по всей России. Характерно, что уже в раннюю стадию существования промыслов здесь производились не только «деловые», применявшиеся в быту изделия, но и замочки, как мы бы сегодня сказали, явно сувенирного назначения. Таким образом, в традиции промысла издавна вошел специфический художественный игровой момент, близкий к мастерству легендарного лесковского Левши. С этой точки зрения изделия павловчан в чем-то близки к тенденциям художественного ремесла средневековых городов в Западной Европе. Не исключено даже, что они испытали определенное влияние иностранных мастеров, познакомившись с их изделиями на Нижегородской или Макарьевской ярмарке, в быту местных дворян и помещиков. В конце XVIII века мастера из Павлова, исполняя волю графа Шереметева, изготовили разные художественные изделия в дар проезжавшему по Нижегородскому краю императору Павлу.

А уже в начале XIX века ассортимент местных металлических изделий заметно расширяется.

Павловские фигурные замки, хранящиеся во многих музеях страны, относятся к числу ярких и самобытных явлений в русском народ¬ном искусстве. Фигурки животных, птиц, насекомых, в которые компоновались замки, покоряют наивной образностью, свидетельствуют о замечательном мастерстве павловских металлистов.

В сегодняшней продукции Павловского завода сувениров старинный замок встречается лишь как элемент современного брелока.

Основной продукцией Павловского завода сувениров, созданного в 1925 году и объединившего разрозненно работавших кустарей, являются различные по форме и художественному оформлению складные перочинные ножи. В изготовлении этих многопредметных ножей павловчане не имеют себе равных в нашей стране и за рубежом. Ножи отличаются тонкостью выделки, разнообразием художественных приемов их оформления, они пользуются чрезвычайно широким спросом. Несмотря на это, коллектив завода на протяжении последнего десятилетия стал справедливо искать пути расширения ассортимента продукции, внедрения новых видов художественной обработки металла. Основным направлением поисков является создание ювелирных изделий с филигранью и многоцветными эмалями. Таким образом, павловские мастера включились в процесс возрождения перегородчатых и выемчатых эмалей, некогда занимавших видное место в ювелирном русском искусстве, но совершенно утраченных в середине XX века. Многоцветные эмалевые картины, навеянные мотивами русских сказок, нижегородской старины, получили первое признание. Но предстоит еще нелегкий увлекательный поиск, ориентирами в котором служат высокое мастерство и удивительная фантазия местных мастеров, исконные традиции павловского искусства.

«`Казаковские ювелирные изделия«`

В этой богатой художественными традициями области Поволжья не было в прошлом ни одного широкоизвестного центра ювелирного искусства. Медные посеребренные поделки: бубенчики, пряжки, пуговицы, крестики во второй половине XIX века делали мастера села Мурашкина, используя главным образом технику литья, в Безводном на Волге создавались посеребренные цепочки в виде плетенок и шнурков, городецкие ремесленники изготавливали дешевые перстеньки, отдельные мастера-ювелиры работали в Арзамасе, Лыскове и др. Примерно в то же время древнюю технику финифти по образцу Ростова Ярославского пытались освоить в Понетаевском монастыре. Но эта мастерская просуществовала недолго, не выдержав конкуренции с опытными ростовскими мастерами.

Потребность в ювелирных изделиях удовлетворялась главным образом за счет привозных красносельских произведений. Близкие соседи — красноселы — привозили на ярмарки дешевые и броские перстни, серьги, броши, кулоны, находившие широкий сбыт среди местного населения.

Первое местное предприятие но изготовлению ювелирных изделий было создано в конце 30-х годов нашего столетия на базе казаковской артели «Металлист», ранее занимавшейся изготовлением и отделкой столовых приборов. В 1939 году в село Казаково приехала вы¬пускница красносельской профтехшколы О. И. Тараканова, предложившая производству первые образцы филигранных изделий. Хорошее знание приемов обработки металла позволило местным мастерам быстро и успешно освоить сложное искусство. Уже в первое послевоенное десятилетие в продукции предприятия филигранные изделия заняли заметное место. В 60—70-х годах мастера Казаковского объединения разработали широкий ассортимент филигранных изделий, включавших наряду с ювелирными украшениями такие бытовые предметы, как подстаканники, конфетницы, туалетные лоточки, вазочки и др. Филигранная техника казаковцев обрела стилистическую определенность. Она отличается богатством и своеобразием орнаментальных мотивов, среди которых преобладают узоры сложных криволинейных очертаний. Наложенные на тонкую кружевную разработку фона, они создают четко читающийся изящный орнамент, отличающий их от работ красносельских ювелиров. Характерным элементом казаковской филиграни является так называемая «завивка» — плоский моточек проволоки, витки которого образуют эффектные сочетания прозрачных просветов и глухих уплотнений.

Изделия казаковских мастеров экспонируются на различных выставках, отмечены многочисленными наградами. Можно сказать, что Казаково стало настоящим центром современного народного творчества.

Мастера нижегородских художественных промыслов нашего времени с любовью продолжают традиции дедов, отцов, матерей. Глядя на их изделия, легко представить, сколько труда и терпения требуется для того, чтобы родилось истинное произведение искусства. Неизменный успех изделий нижегородских мастеров как в России, так и во многих странах мира свидетельствует о том, что в нашей области утвердились и развиваются своеобразные направления, глубокими корнями уходящие в мудрый мир народного творчества – вечный источник радости и красоты.

Источники информации

- Народные промыслы Горьковской области:Адьбом[Сост.Широков Б.П.]. — Горьгий:Волговятское книжное издательство,1986.

- Климова Н.Т.Народная вышивка Горьковской области:Рассказы о народном искусстве.- Горьгий:Волговятское книжное издательство,1983.

- Коновалов А.Е.Городецкая роспись::Рассказы о народном искусстве.- Горьгий:Волговятское книжное издательство,1988.

Проект «Книги-путеводители по культурно-историческим местам»

Народные промыслы Нижегородского края

Автор: Егорова Ольга Анатольевна

Организация: МБОУ «СОШ№11»

Населенный пункт: Нижегородская область, г. Балахна

Нижегородская область родина многих художественных промыслов, чьи изделия пользуются известностью не только в нашей стране, но и за ее пределами. Хохлома, Городец, Павлово, Балахна снабжали многие села и города России крашенной деревянной посудой, художественными изделиями из металла, кружевами, узорными тканями, неповторимой золотой вышивкой, игрушками.

Начиная с 17 в. торговали на веселых ярмарках в старинном селе Хохлома нарядной, красочной деревянной посудой. Как же появилось это диво дивное – «золотая хохлома»? Старинное предание рассказывает: жил когда–то в нижегородских лесах, на берегу тихой реки, человек. Кто он и откуда пришел, нам не ведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки и так их раскрашивал, что, казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера?! Ко мне его! Немедленно!» Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат, чтобы доставили умельца во дворец. Отправились солдаты выполнять царский приказ, но, сколько ни искали, не смогли найти чудо мастера. Ушел он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом чашки да ложки.

А сделать настоящую хохлому совсем не просто. Сначала мастер вырезает из дерева заготовку – будущую чашу. Потом сушит ее и покрывает тонким слоем глины. Похожа теперь чаша на глиняную, что гончары лепят. А потом еще надо ее льняным маслом пропитать. А золота для «золотой хохломы» и не требуется! Этот секрет знали еще иконописцы Древней Руси. Вместо дорогого золота, натирают чашу оловянным или алюминиевым порошком. Чаша блестит, будто серебряная. Художник мягкой кистью рисует затейливый орнамент. Потом чашу покрывают лаком и ставят в печь. Не кашу варить, а для просушки, для «закалки». Изделие высушивается при температуре 100 – 120 градусов. Под действием температуры лак приобретает желтоватый оттенок, и сквозь него «золотом» сверкает алюминиевый слой.

И происходит чудо: деревянная расписная чаша становится золотой, с нарядным, красочным рисунком! Хохломская роспись отличается характерным сочетанием золотого цвета с черным, красным, зеленым, иногда коричневым и оранжевым. Изображение растений, ягод, плодов, птиц и рыб образуют прихотливый узорный орнамент. Тут и алые гроздья рябины, и спелая ягодка земляники, и завитки трав и листьев. И главное — мерцающий золотой фон. Так и родилось название – «золотая хохлома».

Ах, как вкусно есть из такой сказочной посуды! Да еще золотистой расписной ложкой. Не боится хохлома ни жара, ни стужи. Все так же будут сиять ее краски, не потускнеет «золото». Потому что сделали это чудо золотые руки мастеров.

Современные хохломские изделия – посуду, мебель, сувениры – создают мастера фабрики «Хохломской художник» в с. Семино Ковернинского района и объединения «Хохломская роспись» в г. Семенов Нижегородской области.

ООО «Промысел» Адрес: 606574, Нижегородская область, Ковернинский район, д. Семино, ул. Луговая, д. 1а Телефон: +7 (831-57) 2-46-73

Не только хохломской посудой славно лесное заволжье. Здешние умельцы мастера на все руки. Многодетную семеновскую красавицу матрешку знает весь мир. Она чарует глаз простотой, яркостью росписи.

Ох, уж у матрешки

Доченьки пригожи!

Доченьки пригожи,

На нее похожи

Расписные красотули

Запевают: «Во саду ли,

Во саду ли в огороде…»

И танцуют и поют

Кавалеров в круг зовут.

Когда вечер настает,

Спать матрешка их зовет

Все сестрички, все подружки.

Ну, а спят они друг в дружке.

Расписная многоместная матрешка, иногда состоящая из 15 – 18 кукол стала символом русского народного искусства. Первая матрешка из 8 фигур, изображавшая девочку в сарафане, в платке, с петухом в руках, была сделана в 90-х г. 19в. Выточил ее русский токарь – умелец В. Звездочкин, а расписал художник С. Малютин.

В Нижегородской губернии матрешки стали делать в начале 20в. в селе Меринове, расположенном на берегу реки Керженец в 7км. от г. Семенова. Первым мериновским мастером, изготовившим свою матрешку, был Арсений Федорович Майоров. Он создал именно тот вариант изделия, который дошел до наших дней. Его дочери Елизавета и Зинаида расписали ее. Матрешки изображали бойких румяных девушек в ярких платках на голове и с пышными цветами на груди. В основе мериновской росписи лежат крупные цветы, на веточках размещены маленькие пятилепестковые цветочки, колокольчики, иногда рябинка. Все они обрамляются крупными листьями.

В настоящее время на фабрике «Семеновская роспись» матрешек расписывают анилиновыми красителями. Художники располагают цветы по всей поверхности изделия. Характерная деталь росписи – букетик цветов в руках матрешки. ООО «Торговый Дом Семеновская роспись» Адрес: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чернышевского, д.1 Телефон: +7 (831-62) 5-60-72

Не менее известна полховско – майданская матрешка, которую создали мастера села Полховский Майдан Вознесенского района Нижегородской области.

Матрешка у них более стройная, чем семеновская, ярче выражены плечи, а лицо обрамляют локоны черных волос. Они особенно нарядные. Раскрашивают матрешку крупными цветами и обязательно в сочетании со сказочными яблоками. Вознесенские мастера создают фантастические цветы, в которых угадываются розы, тюльпаны, нарциссы. Рисуют колокольчики, ягоды смородины, листочки разные. И кажется, что все они на одной вьющейся ветке растут, а ветка та будто раскачивается под ветерком. Цвет сумели найти художники необычный: не просто красный, а малиновый. И такой яркий, такой сочный, какого ни в одной другой росписи в России нет. Иногда малиновые и алые розы показывают золоченые середины. Современные мастера используют анилиновые краски. Они прозрачные, да еще под их слоями – белый крахмал. И, кажется, будто цветок изнутри светится.

Все изделия полхово – майданских мастеров имеют прикладное назначение: грибки для штопки, копилки, солонки, что украсят своим нарядом любой стол. Радуют своей красотой игрушки: матрешки, каталки – вертушки, пушки – хлопушки, птички – свистульки, да запряженные в расписную тележку кони в цветастой попоне. Для всех этих вещиц радостных название звонкое и веселое придумалось – тарарушки. Создают их и сейчас на фабрике «Полхов – Майданская роспись». ИП Юртов Владимир Васильевич Адрес: 607340, Нижегородская область р.п. Вознесенское, Заводской м/р, д.8, кв.14

Телефон: (831-78) 6-13-80

Знаменитая Городецкая роспись, как народный художественный промысел, известна с середины 19в. Название росписи происходит от древнего русского города Городца. Городец славился резчиками по дереву, умелыми корабелами. Обычай украшать предметы быта, прялки, ставни домов, ворота резьбой послужил источником рождения народного промысла. Городецкая роспись – веселая, праздничная. Цвета – черный, красный, синий, зеленый, коричневый, белый – на любой вкус. Особенности Городецкой росписи – чистые, яркие краски, четкий контур, белые штрихи, создающие условный объем и живописность. Городецкие мастера изображают растительный орнамент – букеты фантастических цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки. Внимательно рассмотрим, как работали мастера: красной краской нарисуют кружочки, цветы, ягодки, а сверху темно – красной пройдутся. Кружочек голубым сделают, а края и сердцевину прямо по голубому – темно – синим или черным закрасят. Но работа еще не окончена: теперь попляшет, порезвится кисточка, поставит много белых черточек, скобочек. Называются они «оживкой». Оживут и распустятся розаны во всей красе. И птиц любили рисовать, и сказочных персонажей. Новым в этом виде промыслов было появление сюжетной росписи со сценками жизни, она и выдвинула городецкое искусство в первый ряд. Содержание сюжетных сцен весьма разнообразно – это сцены охоты, гуляний, посиделок, свиданий влюбленных, праздничных катаний на санях, застолий и чаепитий. Каждый день проплывали по Волге пароходы. И пароходы стали рисовать мастера. Но и вокруг парохода обвились цветочные гирлянды. Все превращали городецкие художники в праздник, в сказку. Но главным «героем» городецкого промысла был и остается конь с необыкновенной смело изогнутой и вытянутой шеей. Конь с древних времен — символ солнца, охраняющий от бед и помогающий в делах. Народный промысел живет и сегодня. Крупнейший центр его – фабрика «Городецкая роспись». ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»

Адрес: 606504, Нижегородская область, г. Городец, ул. Набережная, д.61 Телефон: +7 (831-61) 9-71-18, 9-71-14, 9-85-37 (музей)

Старинная Балахна за свою историю знавала множество производств и промыслов, а широкую славу обрела благодаря коклюшечному кружеву, лучше которого не было на знаменитой Нижегородской ярмарке. Балахнинское кружево отличалось воздушной невесомостью, будто его сплели из облака, украсив дивными узорами.

Сложился на волжских берегах особый «балахонский манер». Особая прелесть этого манера заключалась в легкости тюлевых решеток, на которые клались густые букеты цветов, композиции из листьев. В орнаменте кружева преобладали «балахнинская роза» и «гроздья винограда». Сохранились и другие названия отдельных элементов кружева: «вазон», «огурец». Удивляет разнообразие выплетаемых изделий: кофты, платки, шарфы, галстуки, воротники, пояса и другое. Отличительной чертой балахнинского промысла были черные кружева, в первую очередь косынки. Старые кружевницы рассказывали, что когда–то выплетали целые платья из черного шелка, которые наводили на голубой атлас, и их считали «верхом красоты». Самый расцвет кружевоплетения пришелся на вторую половину 19 века. Половина всего женского населения города занималась плетением кружев как промыслом, то есть на продажу. Труд кружевниц – кропотливый и монотонный. Они сидели за коклюшками по 14 – 18 часов в сутки, а получали небольшие деньги. За косынку скупщицы платили 6 – 7 рублей, а за шарф длиной 3 метра – 12 -15 рублей. Для многих семей заработок от кружев был большим подспорьем к их семейному бюджету.

Процесс плетения кружев не требовал особых помещений и приспособлений. Кружева плели дома, используя нехитрый инструмент: козлы (столик), подушки, сколки (рисунки), булавки, коклюшки (деревянные точеные палочки). Коклюшки изготавливали из клена, березы, можжевельника.

Уникальное ремесло сохранено и развивается, по сей день. Но до сих пор не открыт весь секрет изготовления старинных кружев, хотя в основном известно, как велось производство. Увы, в основном, а не в частности. А частности тут – главное. Нынешнее поколение балахнинских мастеров и художников осваивают традиционную технику плетения, внося новые декоративные элементы. В Балахне создано несколько кружков, в которых обучают кружевоплетению детей. Один из них находится в Балахнинском музее кружев. Музей открыт в 2008г. и хранит большую коллекцию кружева. Коллекция насчитывает более 300 кружевных изделий 19 -20в. Тонкие точеные палочки – коклюшки, легко ударяясь друг о друга в ловких пальцах мастерицы, издают мелодичный перезвон. Перевиваются, переплетаются намотанные на них нитки, рождая ажурное чудо. Как описать красоту кружевных узоров? Кружева надо видеть. На них надо смотреть.

Если вы еще не были в музее, у вас есть возможность посетить его и полюбоваться на уникальные изделия.

Какие дивные узоры,

Полотенца и подзоры,

Все в букетах алых роз!

Их рука ли вышивала?

Может, вывел их мороз?

Что за скатерть получилась!

Может быть, она приснилась

Иль из сказки вдруг пришла?

Кузнечное дело – одно из самых древнейших ремесел на земле. Казалось бы, железо – материал слишком грубый и неподатливый, чтобы служить художнику. Но уже в глубокой древности мастера использовали его ковкость – способность быть податливым и пластичным.

Город Павлово издавна славился своими мастерами металлистами. Еще в петровские времена один иностранец писал об этом городе: «…Город состоит почти только из кузнецов…». Город, действительно, издавна славился мастерами – металлистами, чьи фантазия и виртуозность исполнения хитроумных изделий достойны славы легендарного Левши.

Павловские мастера создают прекрасные предметы искусства: каминные наборы, декоративные фонари. Все подвластно рукам художника – кузнеца – от изготовления кованых ворот до ювелирных украшений и распустившихся бутонов металлических роз. ОАО «Арком» Адрес: 606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. М. Горького, д. 9 Телефон: +7 (831-71) 6-48-84, 6-63-11, 6-63-12

Вышивка для русской женщины была с незапамятных времен душевной потребностью и бытовой необходимостью. По древним обычаям народа, вышивать умели в каждой семье. Своими руками изготовлялось все, что нужно было из одежды и для убранства жилища. Праздничная одежда и предметы быта всегда имели яркое оформление, основу которого чаще всего составляла вышивка.

Заслуженной славой пользуется народная вышивка Нижегородской области. От других районов страны она отличалась большим разнообразием способов и методов украшения костюма. Особой красотой и пышностью выделялось золотое шитье. Крупными центрами этого сложного вида народного искусства были Арзамас, Городец, и Лысково. ООО «Городецкая золотная вышивка» Адрес: 606503, Нижегородская область г. Городец, ул. Республиканская, д. 86а Телефон: +7 (831-61) 9-00-16

Ткачество, также издревле, является видом женского народного творчества. В каждом крестьянском доме стоял ткацкий станок и имелся набор прялок. Женщины сами выращивали лен и коноплю, обрабатывали их, получали нити и ткали холсты и ткани. В нижегородском крае промысел сложного узорного ткачества дольше всех сохранился в Заволжье, Шахунье.

Неповторимые художественные изделия народных промыслов любимы и широко известны не только в нашей стране. Их знают и высоко ценят за рубежом. Они стали символами отечественной культуры, вкладом во всемирное культурное наследие. ОАО «Тканые узоры» Адрес: 606910, Нижегородская область г. Шахунья, ул. Советская, д. 13 Телефон: +7 (831-52) 2-74-85, 8 (800) 707-01-52

Вообще-то резьба по кости – промысел, нашей местности несвойственный. В области, как известно, не водится ни моржей, ни слонов, чьи клыки с бивнями обычно служат материалом для мастеров-косторезов. Но в 50-е годы 20 века в область был специально приглашён мастер по костяной резьбе для того, что бы в Нижегородской, тогда ещё Горьковской, области создать косторезный промысел. То, что моржового клыка и слоновьего бивня у нас отродясь не водилось, никого не смущало. Местным косторезам пришлось воплощать свои идеи из костей более свойственных нашей средней полосы животных. В качестве основного сырья мастера используют трубчатую кость крупного рогатого скота – «цевку» и рог.

Шкатулки, ларцы, шахматы, оригинальные настольные письменные приборы, авторучки, брелки, декоративные стаканы-карандашницы, календарницы, ножи для разрезания бумаги, подарочные адресные папки — отличные подарки и незаменимые аксессуары для офисов.

Резные изделия из кости постоянно экспонируются на выставках и ярмарках как в России, так и за рубежом. Продукция фабрики поставляется во Францию, Швейцарию, Польшу, Германию, Венесуэлу, Данию. Сегодня ООО «Варко» продолжает сложившиеся за 30 лет традиции промысла. ООО «Варко»

Адрес: 606760, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 12Телефон: +7 (831-58) 3-57-80

Еще один из старейших промыслов Нижегородской области – камнерезный — неразрывно связан с таинственной «мраморной» пещерой, расположенной на берегу реки Пьяны в селе Борнуково Бутурлинского района. Это одна из четырех подобных пещер, расположенных на территории России. Уникальнейший памятник природы – карстовая пещера близ села Борнуково. Село издавна славилось мастерами обработки камня, создававшими уникальные художественные изделия. Достоверно известно, что на Нижегородской ярмарке 1896 года были представлены высокохудожественные работы борнуковских мастеров – фигурки людей, животных, гипсовые вазы, пепельницы, пресс–папье, масленки, доски для столов, умывальников. Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера» Адрес: 607435, Нижегородская область Бутурлинский район, с. Борнуково, ул. Центральная, д. 16 Телефон: +7 (831-72) 5-56-59

КАЗАКОВСКАЯ ФИЛИГРАНЬ Один из древнейших видов художественной обработки металла -скань (от древнерусского — свивать), или, как еще называют эту разновидность ювелирной техники — филигрань. Первая Казаковская артель по производству сканных изделий была образована в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны артель не прекращала своей работы: плели офицерские погоны, делали для них звездочки, изготавливали портсигары. В послевоенное время — освоили ножевое и вилочное производство. Казаковский завод выпускает самые разнообразные художественные изделия: декоративные вазы и чаши, шкатулки с музыкой, подстаканники, вазы, конфетницы, женские украшения, чайные ложки, кубки, медали, значки, ордена и знаки различия для Российской армии. В последние годы на предприятии стали изготавливать предметы церковного направления — настольные и подвесные лампады, оклады к иконам, кресты. ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий» Адрес: 606166, Нижегородская область Вачский район, с. Казаково ул. Заводская, д. 1Телефон: +7 (831-73) 7-01-23

Кожевенный промысел Нижегородской губернии начал развиваться во второй половине XVII века и распространился по многим городам. Изготавливали кожи, а из них — изделия широкого потребления с применением всевозможных отделок. В настоящее время единственным предприятием Нижегородской области по художественной обработке кожи является объединение «Ренессанс». «Ренессанс» специализируется на производстве ручных изделий из натуральной кожи с применением художественной обработки: выжигания, резьбы по коже, подсветки, плетения. Художественное объединение «РЕНЕССАНС» Адрес: 606093, Нижегородская область, Володарский район, п. Решетиха, ул. Савельева, д.31Телефон: +7 (831-36) 4-76-28