Веселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы нам с детства. С ними связаны наши первые представления о мире, добре и зле, о справедливости.

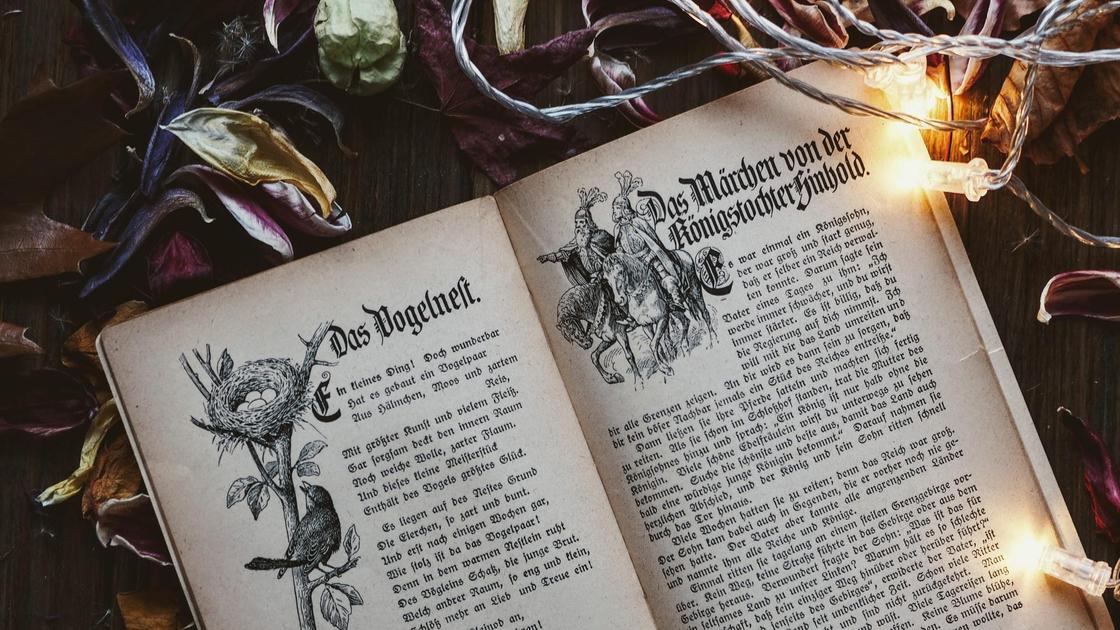

Сказки любят и дети и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты. Сказки пришли к нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные солдаты.

Сказка — один из основных видов устного народного творчества. Художественное повествование фантастического, приключенческого или бытового характера.

Народные сказки делятся на три группы:

— сказки о животных — самый древний вид сказки. В них свой круг героев. Животные разговаривают и ведут себя как люди. Лиса всегда хитрая, волк глуп и жаден, заяц труслив.

— бытовые сказки — герои этих сказок — крестьянин, солдат, сапожник — живут в реальном мире и борются обычно с барином, попом, генералом. Они побеждают благодаря находчивости, уму и смелости.

— волшебные сказки — герои волшебных сказок борются не на жизнь, а на смерть, побеждают врагов, спасают друзей, сталкиваясь с нечистой силой. Большинство этих сказок связано с поиском невесты или похищенной жены.

Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Но народ видел недостатки и в собственной жизни, сказки помогали ему искоренять их. Они бичуют, прежде всего, ленивых, глупых и непрактичных людей, пустых мечтателей, высмеивают упрямство, болтливость, скупость. «В них, — писал в статье «О народных сказках» В. Г. Белинский, — виден быт народа, его домашняя жизнь, его нравственные понятия и этот лукавый русский ум, столь наклонный к иронии, столь простодушный в своем лукавстве».

Таковы сказки о животных, волшебные и социально-бытовые сказки, различающиеся между собой и по характеру вымысла, и по героям, и по событиям. Но все они — о жизни простого человека, о проблемах, которые его волновали; они развлекали, учили и воспитывали людей, преданных родной земле, людей честных и добрых, людей, на которых можно положиться в тяжелую пору испытаний.

Герои сказок:

Любимый герой русских сказок — Иван-царевич, Иван-дурак, Иван — крестьянский сын. Это бесстрашный, добрый и благородный герой, который побеждает всех врагов, помогает слабым и завоевывает себе счастье.

Важное место в русских волшебных сказках отведено женщинам — красивым, добрым, умным и трудолюбивым. Это Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна или Синеглазка.

Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба Яга.

Баба Яга — один из самых древних персонажей русских сказок. Это страшная и злая старуха. Она живет в лесу в избушке на курьих ножках, ездит в ступе. Чаще всего она вредит героям, но иногда помогает.

Змей Горыныч — огнедышащее чудовище с несколькими головами, летающее высоко над землей,- тоже очень известный персонаж русского фольклора. Когда появляется Змей, гаснет солнце, поднимается буря, сверкает молния, дрожит земля.

Сказки — произведения большого искусства. Знакомясь с ними, не замечаешь их сложного построения — настолько они просты и естественны. Это — свидетельство высочайшего мастерства исполнителей. Присмотревшись же к сказкам повнимательнее, обнаруживаешь виртуозность их сложения (композиции), выразительность языка. Не случайно крупнейшие мастера слова советовали молодым писателям учиться мастерству у сказочников. А. С. Пушкин писал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка».

Нередко сказки (особенно волшебные) начинаются с так называемых присказок. Прочитайте, например, присказку к сказке «Журавль и цапля». Она — о сове. Сказочник сам подчеркнул, что мы имеем дело с присказкой, а «сказка вся впереди».

Назначение присказки — подготовить слушателя к восприятию сказки, настроить его на соответствующий лад, дать ему понять, что далее будет рассказываться сказка. «Было это на море, на океане, — начинает сказочник. — На острове Кидане стоит древо — золотые маковки, по этому древу ходит кот Баюн: вверх идет — песню поет, а вниз идет — сказки сказывает. Вот бы было любопытно и занятно посмотреть! Это не сказка, а еще присказка идет, а сказка вся впереди. Будет эта сказка сказываться с утра до после обеда, поевши мягкого хлеба. Тут и сказку поведем…».

Присказка может и заканчивать сказку: в этом случае она прямо не связана с содержанием сказки. Чаще всего в присказке появляется сам сказочник, намекающий, например, на угощение, — как в сказке «Лиса, заяц и петух»: «Вот тебе сказка, а мне кринка масла». Бывают и более развернутые присказки: «Сказка вся, боле(е) сказать нельзя. Кто слушал, тому куна, белка, да красная девка, да конь вороной с золотой уздой!» И в этом случае назначение присказок — дать понять слушателю, что сказка закончилась, отвлечь его от фантастики, развеселить.

Традиционным элементом сказки является зачин (начало). Зачин, как и присказка, кладет четкую грань между нашей обыденной речью и сказочным повествованием. Вместе с тем в зачине определяются герои сказки, место и время действия. Самый распространенный зачин начинается со слов: «Жили-были…», «Жил-был…» и т. д. У волшебных сказок более развернутые зачины: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь…» Но нередко сказки начинаются прямо с описания действия: «Попался было бирюк в капкан…»

Сказки имеют и своеобразные концовки. Концовки, как это следует из их названия, подводят итог развитию сказочного действия. Вот как, например, заканчивается сказка «Зимовье зверей»: «А бык со своими друзьями и до сих пор живет в своей хате. Живут, поживают и добра наживают». Сказка «Волшебное кольцо» заканчивается так: «А Мартынка и теперь живет, хлеб жует». Иногда концовка формулируется как пословица, в которой высказывается общее суждение о содержании сказки. В сказке «Мужик, медведь и лиса» лиса погибает, выставив из норы собакам хвост. Сказочник закончил сказку следующей фразой: «Так часто бывает: от хвоста и голова пропадает».

В сказках широко употребляются повторы (обычно не дословные). В каждом новом повторе имеются детали, которые приближают сказочное действие к развязке, усиливают впечатление от действия. Повтор чаще всего бывает троекратны. Так, в сказке «Барин и плотник» мужик трижды избивает барина за обиду, в сказке «Иван Быкович» богатырь три ночи подряд бьется на смерть со Змеями, и каждый раз со Змеем с большим количеством голов, и т. д.

В сказках (особенно в волшебных) часто встречаются и так называемые постоянные (традиционные) формулы. Они переходят из сказки в сказку, передавая устоявшиеся представления о сказочной красоте, времени, пейзаже и т. д. О быстром росте героя говорят: «Растет не по дням, а по часам»; его силу раскрывает формула, употребляющаяся при описании боя: «Направо махнет — улица, налево — переулочек». Бег богатырского коня запечатлен в формуле: «Скачет конь выше лесу стоячего, ниже облачка ходячего, озера меж ног пропускает, поля-луга хвостом устилает». Красота передается формулой: «Ни в сказке сказать, ни пером написать». Баба Яга в первый раз встречает героя сказки всегда одними и теми же словами: «Фу-фу! Доселева русского духа видом не видано, слыхом не слыхано, а ныне русский дух в виду является, в уста мечется! Что, добрый молодец, от дела лытаешь али дело пытаешь?»

Во многих сказках можно обнаружить стихотворные части. Большинство традиционных формул, присказок, зачинов и концовок создано при помощи стиха, который получил название сказового. Этот стих отличается от привычного уже для нас стиха А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова и других поэтов, с определенным количеством слогов и ударений в стихе. Сказовый стих строится только при помощи рифмы; в стихах может быть разное количество слогов. Например:

В некотором царстве,

В некотором государстве,

На ровном месте, как на бороне,

Верст за триста в стороне,

Именно в том,

В котором мы живем,

Жил-был царь.,.

В сказках мы встречаемся и с песнями. Герои сказок в песнях выражают горе и радость, песни выявляют их характеры. Испуганно выкрикивает в известной вам сказке «Кот, петух и лиса» свою песню петух, попав в лапы лисы и призывая на помощь кота; печально звучат в волшебной сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» песни Аленушки и Иванушки; в сатирической сказке «Безграмотная деревня» поп, дьякон и дьячок распевают народные песни в неподобающем месте — в церкви, во время службы.

Широко используется в сказках диалог — разговор между двумя или несколькими персонажами. Иногда сказки целиком построены на диалоге, как, например, сказка «Лиса и тетерев». Диалоги сказок — живые диалоги. Они передают естественные интонации говорящих, превосходно имитируя бесшабашную речь солдата, хитроватую речь мужика, глуповатую, со спесью, речь барина, льстивую речь лисы, грубую — волка и т. д.

Богат язык сказок. Животные в сказках имеют собственные имена: кот — Котофей Иваныч, лиса — Лизавета Ивановна, медведь—Михайло Иваныч. Нередки прозвища животных: волк — „из-за кустов хап», лиса — „на поле краса», медведь — „всем пригнетыш»… Распространены в сказках звукоподражания: «Куты, куты, куты, несет меня лиса за темные леса!» Активно используются в сказках эпитеты (определения), гиперболы (преувеличения), сравнения. Например, эпитеты: конь добрый, молодецкий, леса дремучие, лук тугой, постель пуховая, ворон черный, меч — самосек, гусли — самогуды и т. д.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка… ( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!)

Как видим, сказка — это сложное, весьма искусно построенное произведение, свидетельствующее о большом таланте и мастерстве ее создателей.

Попробуйте же теперь сами при чтении сказок обратить внимание на присказки, зачины и концовки, на песенки, повторы и постоянные фор мулы, попробуйте разыскать в текстах сказок стихотворные места, эпитеты — и вы почувствуете, как прав был А. С. Пушкин, призывавший молодых писателей учиться русскому языку у „простонародных» сказок, являющихся действительно непревзойденными образцами искусства слова. Но ведь русскому языку у сказок можно учиться не только молодым писателям, не правда ли? случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

Доклад на тему:

«Жанровые особенности русской народной сказки»

Народная сказка — одно из первых произведений искусства слова, которые слышит ребёнок в раннем детстве. Сказка, созданная в давние времена, живёт до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. Не для забавы созданы народные сказки. Они являются мудрым воспитателем ребёнка. Сказка всегда поучительна. Она впервые знакомит ребёнка с искусством своего народа, его моральными убеждениями, культурой. Миллионы людей первые основы нравственного воспитания получили на ярких примерах народной сказки. Сказка воспитывает в детях лучшие черты характера. Она помогает им в первые годы жизни разобраться в таких сложных вопросах, как взаимоотношения людей, помогает оценить их поступки, вызывает либо сочувствие, либо осуждение. В свое время русский педагог К. Д. Ушинский высоко ценил народную сказку, считая её рассказывание замечательным методом воздействия на ребёнка: » Это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто — нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Сказка — устное народное произведение, возникшее в устах талантливых сказителей в непосредственном общении рассказчика со слушателями, и название своё она получила от слова «сказывать». В течение долгого времени сказка, передавалась из уст в уста, из поколения в поколение, приобрела традиционные, устойчивые формы композиции и выразительность языка. Интонации народной речи в устной передаче звучат убедительнее, чем в чтении по книге, поэтому сказку следует рассказывать ребёнку. Какие же жанры сказок нам известны? Существуют сказки волшебные, о животных и бытовые.

Самый распространённый вид сказок, который рано становится известным ребёнку, -сказки о животных. Звери, птицы в них и похожи и не похожи на настоящих. Идёт петух в сапогах, несёт на плече косу и кричит во всё горло о том, чтобы шла лиса вон из заячьей избушки, иначе быть лисе зарубленной. Волк ловит рыбу — опустил хвост в прорубь и приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика! ( » Лиса и волк «). Лиса извещает тетерева о новом » указе» — тетеревам без боязни гулять по лугам, но тетерев не верит ( «Лиса и тетерев»). Легко усмотреть во всех этих сказках неправдоподобие: где это видано , чтобы петух ходил с косой, волк ловил рыбу, а лиса уговаривала тетерева спуститься на землю? Ребёнок принимает выдумку за выдумку, как и взрослый, но она его привлекает необычностью, непохожестью на то, что он знает о настоящих птицах и зверях. Больше всего детей занимает сама история: будет ли изгнана лиса из заячьей избушки, чем кончится очевидная нелепость ловить рыбку хвостом, удастся ли хитрый умысел лисы. Самые элементарные и в то же время самые важные

представления — об уме и глупости , о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности — ложатся в сознание и определяют для ребёнка нормы поведения.

Сказки утверждают ребёнка в правильных отношениях к миру. Тянут репку и дед, и бабка, и внучка, и Жучка, и кошка — тянут — потянут, а не вытянуть им репки. И только когда пришла на помощь мышка, вытянули репку. Конечно, емкий художественный смысл этой иронической сказки станет до конца понятным маленькому человеку, лишь когда он вырастет. Тогда сказка обернётся к нему многими гранями. Ребёнку же доступна лишь та мысль, что никакая, даже самая малая сила не лишняя в работе: много ли сил в мышке, а без неё не могли вытянуть репку.

«Курочка — ряба» в народном варианте, хорошо представленном, например, в обработке писателя А. Н. Толстого, несет в себе столь же важную для воспитания мысль. Снесла курочка яичко, бежала мышка, хвостом махнула, яичко упало и разбилось. Стал дед плакать, бабка рыдать, заскрипели ворота, взлетели курицы, двери покосились, рассыпался тын, верх на избе зашатался. А весь переполох — от разбитого яйца. Много шума из ничего! Сказка смеётся над пустяшной причиной стольких нелепых последствий.

Дети рано приучаются верно оценивать размеры явлений, дел и поступков понимать смешную сторону всяких жизненных несоответствий. В сказке о теремке рассказывается о совместной дружной жизни мухи, комара, мыши, лягушки, зайца, лисы, волка. А потом пришёл медведь — не стало теремка (» Теремок»). В каждой сказке о животных есть мораль, которая необходима ребёнку, ведь он должен определять свое место в жизни, усваивать морально — этические нормы поведения в обществе.

Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Это объясняется тем, что народный педагогический опыт верно уловил особенности детского восприятия.

Сказки о животных можно назвать детскими и потому, что в них много действия, движения, энергии — того, что присуще и ребёнку. Сюжет разворачивается стремительно: быстро, сломя голову, бежит курица к хозяйке за маслицем, — петух проглотил зерно и подавился, та просит, чтобы хозяин дал ей свежей травы. В конце концов курица принесла маслица, петух спасён, но скольким он обязан спасением! («Петушок и бобовое зернышко»). Ирония сказки понятна ребёнку, ему нравится и то, что сколько трудных препятствий удалось преодолеть курице, чтобы петушок остался жив. Счастливые концовки сказок соответствуют жизнерадостности ребёнка, его уверенности в благополучном исходе борьбы добра со злом. В сказках о животных много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство

реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребёнка легко утешить, но легко и огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки. Его выгнала лиса. Петух прогнал лису — радости зайца нет конца. Резкое разграничение положительного и отрицательного в природе сказок. У ребёнка никогда не возникает сомнения в том, как отнестись к тому или иному сказочному персонажу. Петух — герой, лиса — хитрая обманщица, волк — жадный, медведь — глупый. Это не примитивность, а та необходимая простота, которая должна быть усвоена малышом прежде, чем он будет готов воспринять сложные вещи. Запав в память, сказки становится неотделимой частью детского сознания.

Теперь можно рассмотреть волшебные сказки. Детям дошкольного возраста нравится волшебная сказка. В равной степени привлекательны для них и развитие действия, сопряженное с борьбой светлых и темных сил, и чудесный вымысел. Русская волшебная сказка создала поразительно живой, замысловатый мир. Все в нем необыкновенно: люди, земля, горы, реки, деревья, даже вещи – предметы быта, орудия труда – и те приобретают в сказках чудесные свойства. Топор сам рубит лес; дубинка бьет недругов; мельница мелет зерно; печка разговаривает; яблоня укрывает своими ветвями детей, бегущих от посланных Ягой гусей-лебедей; взмывает в небо ковер-самолет; в маленьком сундучке помещается большой город с жителями, домами и улицами. Этот сказочный мир будит и развивает воображение ребенка. Малыш с горячим сочувствием следит за всем, о чем говорится в сказке: радуется победам Ивана-царевича, чудесам Василисы Премудрой, огорчается их невзгодам. В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему обстоятельства. Действия в таких сказках часто совершается в семье. Говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со двора, берегла братца, а девочка заигралась-загулялась – и братца унесли гуси-лебеди («Гуси-лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры – напился водицы из козьего копытца и стал козликом («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). Добрая сирота терпит гонения злой мачехи («Хаврошечка», «Морозко»). В развитие действия неизменно вносятся этические мотивировки: несправедливость становится источником страданий и злоключений, благополучные концовки всегда устраняют противоречия нормам справедливости. Волшебная сказка учит ребенка оценивать дела и по ступки людей в свете правильных понятий о том, что хорошо и что плохо. В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда

делаются частью его мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость.

Волшебная сказка с ее стройной композицией приучает ребенка логически мыслить: события в ней разворачиваются в строгой последовательности. Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе конец, тем острее и напряженнее становятся взаимоотношения персонажей. Очень часто, подводя героя к моменту почти полного достижения цели, сказка допускает резкий поворот событий к исходному положению – и вновь он начинает борьбу за торжество справедливости. Такой прием помогает ребенку понять, что для достижения цели необходимо упорство, верность долгу и стремление победить во что бы то не стало. В волшебной сказке характеры персонажей, действующие лица от начала и до конца бывают наделены определенными добродетелями или пороками. Герои сказок всегда остаются верны своим характерам, что бы с ними ни случилось. Для ребенка такая особенность сказок очень важна: это та необходимая простота человеческих отношений, которая должна быть освоена прежде, чем он научится понимать сложность дел и поступков людей.

Волшебным сказкам свойственна такая композиционная особенность: троекратное повторение какого-либо эпизода с последующим усилением эффекта. С тремя змеями бьется Иван-царевич, и каждый новый его противник сильнее предыдущего: трехглавого сменяет шестиглавый, а шестиглавого – девятиглавый или двенадцатиглавый; три трудных задачи задает Морской царь Ивану-царевичу – и каждая новая все труднее и труднее; трижды разгоняет своего верного коня герой с намерением доскочить до верхнего окошка, в котором сидит царевна, и только на третий раз добивается своего. Причем троекратного повторения имеет особенной смысл в каждом конкретном случае. В сказке о сивке-бурке трижды повторяющееся скакание на коне мимо терема царевны свидетельствует о необыкновенной трудности в достижении цели. В другой сказке троекратное повторение эпизода имеет уже иной смысл. Трижды ходили дочери подсматривать за Хаврошечкой, и только в третий раз по оплошности она не сохранила тайны. Третий раз оказался роковым. Так, этот последний, третий эпизод оказывается то счастливым, то несчастливым. Волшебные сказки живо передают подробности человеческих переживаний и тем волнуют воображение слушателей. «Старшие ушли,- говорится в сказке «Гуси-лебеди»,- а дочка забыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась-загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету! Кликала заливаясь слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери, — братец не откликнулся! Выбежала в чистое поле: метнулись вдалеке гуси-лебеди и

пропали за темным лесом». Беззаботная игра девочки передана словами: «заигралась-загулялась»,а затем внезапное, словно сердце упало: «Глядь – братца нету!» Испуг, затем поиски с постепенно пропадающей надеждой найти брата и, наконец, горькое отчаяние: «Кликала, заливаясь слезами, причитывала… братец не откликнулся!»

Построение фраз, отбор слов определяются характером содержания. Спокойное повествование сменяется стремительным, когда речь заходит о внезапных и быстрых действиях,- это достигается с помощью глаголов движения. О гусях-лебедях, например, говорится так: «налетели», «подхватили», «унесли», «метнулись», пропали» и т.д. Подбор глаголов ярко передает динамику событий, остроту ситуации. При этом маленький слушатель становится как бы участником происходящего, активно сопереживая героям сказки. Сказочники воспроизводят мир во всей его предметной вещественности, в многообразии звуков, в блеске красок. Сказки заполнены солнечным светом, лесным шумом, посвистыванием ветра, ослепительным блеском молний, громыханием грома – всеми чертами окружающего нас мира. Ночь в сказках – темная, солнце – красное, море – синее, лебеди – белые, луга – зеленые. Это все густые, глубокие цвета, не полутона. Меч у героя – острый, дворцы – белокаменные, камни – самоцветные, столы – дубовые, пироги – пшеничные и т.д. Вещи и предметы имеют четкие формы: известны их материал, качество. Все вместе взятое и делает волшебную сказку образцом национального искусства слова. Искусство сказки уходит своими глубокими корнями в культуру и язык народа.

Ну а теперь обсудим ещё одну разновидность сказок – бытовые. Их характерная особенность кроится в их названии. Все эти сказки про обыденную жизнь. Эти сказки чаще всего являются сатирой, в них высмеиваются недостатки человека. Интересны они тем, что у них, больше чем у других сказок, связи с действительностью. Здесь смекалка берёт верх над глупостью, доброта побеждает зависть и злобу. Самый известный персонаж в бытовых сказках – это Иванушка. Он вроде бы и простоват, и глуповат, но имеет доброе сердце и бескорыстные помыслы, и как результат, ему достается счастье как награда. Например, сказка «Конёк-Горбунок». Добрый Иванушка в конце не сварился в молоке, а сам омолодился и получил жёны – красавицу принцессу. Бытовые сказки очень поучительны. В них осуждается жадность, злоба, зависть, корысть. Все эти пороки не могут противостоять доброте, бескорыстию, радости, веселью. Вот мы и рассмотрели три разновидности сказок. Что их объединят? Может быть то, что мир сказок необыкновенно живой, яркий, чудесный. Его населяют необыкновенные животные, диковинные птицы, разновидные растения, фантастические превращения. А самое главное – сказка рассказывается так, как будто её события произошли на самом деле.

Особенности русских народных сказок

Сказки на Руси известны с древних времен. В древней письменности есть сюжеты, мотивы и образы, напоминающие сказочные. Рассказывание сказок – старый русский обычай. Еще в давние времена исполнение сказок было доступно каждому: и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым. Были такие люди, которые берегли и развивали свое сказочное наследие. Они всегда пользовались уважением в народе.

Слово сказка известна с XVII века. До этого времени употребляли термин «байка» или «басень», от слова » бать», » рассказывать». Впервые это слово было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались люди, которые » сказки сказывают небывалые». Но ученые полагают, что в народе слово «сказка» употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в народе были всегда, но о большинстве их них не осталось никаких сведений. Однако, уже в 19 веке появились люди, которые поставили своей целью собрать и систематизировать устное народное творчество.

В первой половине XVII века были записаны 10 сказок для английского путешественника Коллинга. В XVIII веке появилось несколько сборников сказок, в которые включены произведения с характерными композиционными и стилистическими сказочными особенностями: «Сказка о цыгане»; «Сказка о воре Тимашке».

В словаре В.И. Даля сказка определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание». Там же приводится несколько пословиц и поговорок, связанных с этим жанром фольклора: Либо дело делать, либо сказки сказывать. Сказка складка, а песня быль. Сказка складом, песня ладом красна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от начала начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается. Уже из этих пословиц ясно: сказка — вымысел, произведение народной фантазии — «складное», яркое, интересное произведение, имеющее определённую целостность и особый смысл.

Важное значение получил общерусский сборник А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (1855 — 1965): в него входят сказки, бытовавшие во многих краях России. Большая их часть записана для Афанасьева его ближайшими корреспондентами, из которых необходимо отметить В.И. Даля. В конце XIX – в начале XX веков появляется целый ряд сборников сказок. Они дали представление о распространении произведений этого жанра, о его состоянии, выдвинули новые принципы собирания и издания. Первым таким сборником была книга Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (1884 г.). В ней были помещены 124 произведения, причем 72 записаны, только от одного сказочника А. Новопольцева. Вслед за этим появляются богатые собрания сказок: «Севеные сказки», «Великорусские сказки Пермской губернии» (1914 г.). Тексты сопровождаются пояснениями и указателями. В русских сказках богатство никогда не имело собственной ценности, и богатый никогда не был добрым, честным и порядочным человеком. Богатство имело значение как средство достижения других целей и теряло это значение, когда важнейшие жизненные ценности были достигнуты. В связи с этим, богатство в русских сказках никогда не зарабатывалось трудом: оно случайно приходило (с помощью сказочных помощников – Сивки-Бурки, Конька-Горбунка…) и часто случайно уходило.

В советский период начали выходить сборники, представляя репертуар одного исполнителя. До нас дошли такие имена: А.Н. Барышниковой (Куприяниха), М.М. Коргуева (рыбака из Астраханского края), Е.И. Сороковикова (сибирского охотника) и др.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец. А также сочетания слов: пир на весь мир; идти, куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго, ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.

Важной особенностью народной духовной жизни является — соборность, она находит свое отражение и в сказках. Труд выступает не как повинность, а как праздник. Соборность – единство дела, мысли, чувства – противостоит в сказках эгоизму и жадности. Всему тому, что делает жизнь серой, скучной, прозаической. Все русские сказки, олицетворяющие радость труда, кончаются одной и той же присказкой: «Тут на радостях все они вместе в пляс-то и пустились…». В сказке отражаются и другие нравственные ценности народа: доброта, как жалость к слабому, которая торжествует над эгоизмом и проявляется в способности отдать другому последнее и отдать за другого жизнь; страдание как мотив добродетельных поступков и подвигов; победа силы духовной над силой физической. Воплощение этих ценностей делает смысл сказки глубочайшим в противовес наивности ее назначения. Утверждение победы добра над злом, порядка над хаосом определяет смысл жизненного цикла сущего живого. Жизненный смысл трудно выразить в словах, его можно ощущать в себе или нет, и тогда он очень прост.

Образы русской сказки прозрачны и противоречивы. Всякие попытки использовать образ сказочного героя как образа человека приводят исследователей к мысли о существовании в народной сказке противоречия – победы героя-дурачка, «низкого героя». Это противоречие преодолевается, если рассматривать простоту «дурачка», как символ всего того, что чуждо христианской морали и осуждение ею: жадность, хитрость, корысть. Простота героя помогает ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь только при этом условии власть чудесного возможна.

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность («сказка ложь, да в ней намек»). Русская сказка — один из самых популярных и любимых жанров фольклора. Потому что в ней не только занимательный сюжет, не только удивительные герои, а потому, что в сказке присутствует ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку.

Русские

народные сказки

знакомы всем с самого раннего возраста,

это неотъемлемая часть нашего детства.

Ведь все мы вспоминаем, как часто

окунались в мир фантазии, в мир наших

любимых героев: Елены Прекрасной,

Василисы Премудрой, в мир доблестных

русских богатырей.

Сказка

это один из основных видов устного

народного творчества, это художественное

повествование фантастического,

приключенческого или бытового характера.

Издавна считалась она не только самым

распространенным, но и необычайно

любимым жанром детей всех возрастов.

Сказки бывают разные — веселые и грустные,

страшные и смешные. С ними связаны наши

первые представления о мире, добре и

зле, о справедливости.

Русская

народная сказка

проникнута пафосом гуманистических и

патриотических идей, глубокой верой в

победу добра и справедливости, в

чудодейственную силу высокой нравственности

и героического подвига.

Народные

сказки делятся на три

группы:

—

сказки о животных — самый древний вид

сказки. В них свой круг героев. Животные

разговаривают и ведут себя как люди.

Лиса всегда хитрая, волк глуп и жаден,

заяц труслив.

— бытовые сказки — герои

этих сказок — крестьянин, солдат, сапожник

— живут в реальном мире и борются обычно

с барином, попом, генералом. Они побеждают

благодаря находчивости, уму и смелости.

—

волшебные сказки — герои волшебных

сказок борются не на жизнь, а на смерть,

побеждают врагов, спасают друзей,

сталкиваясь с нечистой силой. Большинство

этих сказок связано с поиском невесты

или похищенной жены.

Что

касается героев

русских народных сказов,

то один из самых любимых

— Иван-царевич, Иван — дурак, Иван —

крестьянский сын. Это бесстрашный,

добрый и благородный герой, который

побеждает всех врагов, помогает слабым

и завоевывает себе счастье.

Важное

место в русских волшебных сказках

отведено женщинам

— красивым, добрым, умным и трудолюбивым.

Это Василиса Премудрая, Елена Прекрасная,

Марья Царевна или Синеглазка.

Воплощением

зла

в русских сказках чаще всего выступают

Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба

Яга. Баба

Яга

— один из самых древних персонажей

русских сказок. Это страшная и злая

старуха. Она живет в лесу в избушке на

курьих ножках, ездит в ступе. Чаще всего

она вредит героям, но иногда помогает.

Змей Горыныч — огнедышащее чудовище с

несколькими головами, летающее высоко

над землей,- тоже очень известный персонаж

русского фольклора. Когда появляется

Змей, гаснет солнце, поднимается буря,

сверкает молния, дрожит земля.

Можно

выделить некоторые особенности

русских народных сказок.

Например,

в русских сказках часто встречаются

повторяющиеся определения: добрый конь;

серый волк; красная девица; добрый

молодец, а также сочетания слов: пир на

весь мир; идти куда глаза глядят; буйну

голову повесил; ни в сказке сказать, ни

пером описать; скоро сказка сказывается,

да не скоро дело делается; долго ли,

коротко ли.

Часто

в русских сказках определение ставится

после определяемого слова, что создает

особую напевность: сыновья мои милые;

солнце красное; красавица писаная.

Характерны

для русских сказок краткие и усеченные

формы прилагательных: красно солнце;

буйну голову повесил;- и глаголов: хвать

вместо схватил, подь вместо пойди.

Языку

сказок

свойственно употребление имен

существительных и имен прилагательных

с различными суффиксами, которые придают

им уменьшительно – ласкательное

значение: маленький, братец, петушок,

солнышко. Все это делает изложение

плавным, напевным, эмоциональным. Этой

же цели служат и различные

усилительно-выделительные частицы: то,

вот, что за, ка, например (Вот чудо-то!

Пойду-ка я направо. Что за чудо!).

Издавна

сказки были близки и понятны простому

народу. Фантастика

переплеталась в них с реальностью.

Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах,

о дворцах, о скатерти-самобранке. И

всегда в русских сказках торжествовала

справедливость, а добро побеждало зло.

В

мир

сказок

ребенок вступает в самом раннем детстве,

как только начинает говорить. Позже

дети встречается со сказками в книгах

для чтения. Из сказок они узнает, что

счастье не мыслится без труда, без

стойкости нравственных принципов. В

сказках неизменно осуждаются насилие,

разбой, коварство, черное деяние. Сказка

помогает ребенку укрепиться в самых

важных понятиях о том, как жить, на чем

основывать отношение к своим и чужим

поступкам. Сказочная фантастика

утверждает человека в светлом приятии

жизни, полной забот и свершений. Преследуя

социальное зло, преодолевая жизненные

препятствия, разоблачая козни против

добра, сказки зовут к преобразованию

мира на началах человечности и красоты.

Мифопоэтическое

содержание и основные стилевые черты

народной сказки.

В

конце ХХ века по-новому

зазвучало утверждение классиков

мифологической школы о мифологичности

волшебной сказки.

На

новом витке научного познания сказку

вновь рассматривают а)

как

миф или часть мифа,

видя

в ней более позднюю,

“опустившуюся”,

форму

мифа,

его

“облегчённую”

копию;

б)

как

особый (но

всё же мифологический)

жанр,

находящийся

на ином,

по

сравнению с

собственно мифом,

уровне

мифологии.

По мнению

одних исследователей,

миф

становился сказкой в эпоху Просвещения,

когда он

терял своё религиозное содержание.

Другие

считают,

что миф и

сказка возникли одновременно,

но они

решают разные задачи,

различаются

масштабностью,

глубиной,

степенью

сакрализованности событий и персонажей,

а

следовательно,

и местом

в духовной жизни общества.

Однако

следует отметить,

что в наше

время границы понятия мифа значительно

расширились.

Сегодня

“миф”

— это не

только сказание о легендарных героях,

богах,

о происхождении

явлений природы или недостоверный

рассказ,

выдумка

(С.И.

Ожегов).

В литературе

ХХ века это понятие используется при

обозначении образа мира,

укрепившегося

в сознании общества в определенный

исторический период и являющегося

порождением единого типа мышления.

Описываются

мифы как древние,

так и

современные.

Для

культуры России сказки –

это настоящее

богатство,

так как у

нас сохранились подлинно народные

сказки-мифы,

не

подвергнутые литературной обработке

(как

древнегреческие мифы,

например),

а значит,

имеющие

большую познавательную ценность.

Волшебная

сказка становится сегодня источником

восстановления той картины мира,

которая

жила в сознании наших далеких предков

–

индоевропейцев-русичей.

Это

своеобразная,

исторически

первая форма мировоззрения людей,

способ

хранения и передачи последующим

поколениям знаний,

накопленных

обществом.

Древний

человек выражал в сказках свои чувства,

мечты,

желания,

своё

внутреннее состояние,

этапы

духовного становления,

взросления

—

то есть

себя.

При

таком рассмотрении традиционно

приписываемые сказке функции

(развлекательные,

эстетические,

реже

воспитательные)

дополняются

более значительной и первичной,

а именно

–

познавательной.

Заметим,

что многие

исследователи считают древние сказки

совсем не детскими.

Фольклористы,

записывая

сказки уже в конце ХIХ

–

начале ХХ

веков,

отмечают,

что сказители

особо выделяли детские сказки,

все остальные

считая “взрослыми”.

Есть мнение,

что

систематизаторами,

хранителями

и рассказчиками мифов и сказок были

жрецы-

кудесники,

волхвы,

дожившие

до позднего средневековья.

Безусловно,

сказки

неоднородны.

Даже не

все волшебные сказки можно считать

мифологичными.

Они требуют

классификации,

скорее,

не формально-

структурной,

уже

достаточно разработанной,

а

содержательно-

смысловой.

Обратимся

к истории.

В 1866

году

представитель мифологической школы

Орест Миллер и его последователи при

проведении классификации сказок из

сборника А.Н.

Афанасьева

“мифические

сказки”

вынесли в

особый отдел.

Это сказки,

в которых

за фантастическими сюжетами и образами

скрывается вполне определенная

реальность:

геологическая,

“метеорологическая”,

социальная,

культурная.

Сюда можно

отнести природные катаклизмы,

атмосферные

процессы,

“реальные”

и принятые

первобытным сознанием представления

об устройстве мира,

а также

существовавшие некогда социальные

явления и обрядовые действия,

призванные

охранять и поддерживать установленный

в обществе порядок,

воспитывать

детей,

приобщать

их к социуму,

к культуре,

заботиться

об их духовном становлении,

готовить

подростков к взрослой жизни.

Среди

“мифических”

сказок О.

Миллер

выделил два подотдела:

древнейшие,

содержащие

чистый миф,

и сказки

более поздние –

“нравственно-мифические”.

Классификация

О.

Миллера

считается первой научной классификацией

сказок.

Такое

деление,

безусловно,

грубо и

нечётко,

однако

воспользуемся им для первичного

разделения всего объёма волшебных

сказок.

“Чистый”

миф –

это миф о

творении мира,

о происхождении

всего сущего,

о глобальных

геологических и социальных катаклизмах.

В этих

мифах “действующими

лицами”

являются,

как правило,

Боги,

легендарные

герои.

В русских

сказках Богов иногда трудно распознать.

Но

этнографический материал показывает,

что

древнейшими божествами Руси являлись

Дед (Дидо,

Род)

и Баба

(Роженица)

— мужское,

небесное,

начало и

женское,

земное,

дающее

жизнь всему во Вселенной.

Не последнюю

роль в таких сказках играют Сокол,

Орёл,

Ворон –

тотемные

символы Руси,

которым

соответствуют Боги Рарог,

Перун,

Сварог.

А Мороз и

Морена,

в самих

именах которых содержится корень “мор”

и которые

являются божествами царства Смерти!

Особую

роль в сказках играют Баба Яга и Кощей

Бессмертный.

Исследователи

считают,

что эти

некогда могущественные Боги относительно

недавно ушли в “Зазеркалье”,

поменяв

свой божественный знак на противоположный.

О Бабе

Яге сегодня существует обширная

литература.

Интерпретации

образа не во всём совпадают,

но бесспорно

одно:

образ этот

очень древний (на

что указывают,

например,

“птичьи”

черты:

костяная

нога,

избушка

на курьих ножках,

длинный

нос,

способность

летать и т.п.).

Баба Яга

–

это

Богиня-Мать,

воплощение

древнейшей матриархальной символики,

субъект

жреческого служения и объект всеобщего

поклонения.

Многие

отмечают противоречивость сказочного

образа Бабы Яги.

В разных

сказках пред нами предстают словно

разные героини:

в одних

случаях —

это злобная,

страшная

старуха,

заставляющая

служить себе,

“пожирательница”

детей (хотя

в реальном сказочном действии никого

не убившая,

а,

наоборот,

потерявшая

своих детей в результате хитрых действий

героя);

в других

–

помощница

героя,

снабжающая

его волшебными предметами и дающая ему

знания,

как достичь

цели.

Возможно,

первоначально

ее культ сопровождался жертвоприношениями.

В более

поздние,

патриархальные,

времена,

видимо,

за ней

сохранились функции Богини,

хранительницы

священного огня и домашнего очага

(недаром

в сказках деяния Бабы Яги часто связаны

с печкой),

повитухи,

а также

жрицы,

проводящей

обряд посвящения юношей и девушек во

взрослую жизнь.

Чрезвычайно

разнообразны версии происхождения ее

имени.

Слово “Яга”

связывают

и с санскритским “йога”,

и даже с

еврейским “Иегова”,

хотя

наиболее достоверной представляется

связь имени Богини-Матери

с глаголом “ягать”

— особым

образом кричать при родах,

ибо

детородная функция является основной

в ее культе.

Кощей

—

Кош

Бессмертный однозначно считается

отрицательным персонажем русской

сказки.

Однако

можно предположить,

что его

образ носителя зла также неоднозначен.

В сказках

Кощей никого не убивает,

он лишь

проводит героя через ритуальную смерть,

после

воскрешения же герой приобретает силы

и способности к достижению своих целей.

Предполагают,

что Кош

Бессмертный является Богом ночного или

зимнего солнца.

Он похищает

красавиц,

охраняет

богатства и Космическое яйцо,

в котором

хранится игла –

символ

либо оси Мира,

либо

детородного органа.

Таким

образом,

Кощея можно

считать также символом плодородия,

мужского

оплодотворяющего начала.

Марья-Моревна

пребывает на свободе вместе с Иваном

весь период сезонных полевых работ (на

это давно обратили внимание исследователи),

и лишь во

время холодов Кощей оберегает ее в своем

дворце.

Вероятно,

имидж

злодея за ним закрепила поздняя традиция,

когда он

уступил свое место верховного Бога.

Кому?

Возможно,

Ивану-царевичу.

Есть мнение,

что

Иван-царевич

также является Богом,

но Богом

“русским

Эросом”,

первочеловеком.

Впечатляет

образ Ивана,

луком и

стрелой добывающего себе волшебную

невесту –

Царевну-лягушку,

умирающего

и воскресающего при помощи своих

божественных родственников –

Сокола,

Орла и

Ворона (сказка

“Марья-Моревна”),

спасающего

Богинь женского царства,

побеждающего

Богов “первого

поколения”

– Кощея

Бессмертного и Змея,

растущего

не по дням,

а по часам,

удивляющего

своей силою и возможностями (Иван-

Коровий

Сын,

Иван

Быкович).

Что

характерно для многих мифологических

персонажей,

герои

русских волшебных сказок могут выступать

в разных ипостасях,

проявляя

поочередно свои функции,

олицетворяя

различные силы этого и иного миров.

Есть

в русских сказках и космогонические

символы,

например,

Мировое

Дерево,

Древо

жизни,

символизирующее

устройство мира —

единый

образ для всей индоевропейской мифологии.

Его функции

выполняют дуб,

скала,

гора,

камень,

проросший

горох.

Важное

место в сказках играет яйцо.

Многие

народы осмысляли яйцо как начало всех

начал,

прообраз

космоса,

символ

Вселенной:

скорлупа

–

это небо,

а желток

–

земля.

В яйце

хранится сила Бога мужского плодородия

Кощея,

яйцо

содержит в себе свернувшиеся миры –

медное,

серебряное

и золотое царства.

Итак,

часть

волшебных сказок представляет сoбой

миф или его часть.

Например,

сказки

“Золотой

петушок”,

“Снегурочка”,

“Горох”,

“Старик

на небе”

и др.

прочитываются

как миф о рождении мира,

о борьбе

за счастливую,

сытую

жизнь.

В сказках

типа “Марья

Моревна”,

“Курочка

Ряба”

зашифрован

миф о космических катаклизмах (оледенение,

столкновение

с космическим телом),

имевших

для Земли страшные последствия.

Второй

тип сказок мифологи назвали “нравственно-

мифическими”.

Такое

название может быть условно применимо

к сказкам,

которые

описывают путь духовного становления

героя.

О таких

сказках Мирче Элиаде написал:

“Сказка

имеет счастливый конец,

но содержание

её всегда очень серьёзно:

оно

заключается в переходе через символическую

смерть и возрождение от незнания и

незрелости к духовному возмужанию”.

Такие

переходы обычно называют инициациями,

они

представляют собой содержание важнейшего

в жизни наших предков обряда.

Об отражении

сказкой обряда посвящения много и

интересно писал В.Я.

Пропп.

Однако

мало установить факт,

что сказка

в зашифрованном виде хранит описание

обряда инициации,

посвящения.

Чтобы

понять сказку,

нужно

понять нравственно —

психологическую

суть этого обряда.

Этнографические

описания свидетельствуют,

что

посвящения —

это обряды

безболезненного перевода юношей и

девушек из одной возрастной группы в

другую,

а самый

важный обряд –

перехода

в возрастной класс взрослых мужчин и

женщин.

Это

психологическое действо.

Это таинство.

Таинство

превращений,

происходящих

в человеке,

то есть в

его психике.

Это средство,

обеспечивающее

детям и юношам необходимое,

прежде

всего духовное,

взросление.

Проходя

обряды посвящения,

юноша,

по словам

М.

Элиаде,

учится

брать на себя ответственность быть

человеком,

получает

новый социальный статус.

Какое

отношение это имеет к хорошо известным

всем русским сказкам?

Прямое.

Их герой,

очень часто

младший в семье —

“дурачок”,

то есть

человек,

ещё не

прошедший посвящения во взрослую жизнь,

не освоивший

“правил

поведения”

взрослых,

а потому

кажущийся им дураком.

В конце

сказки он становится царём,

то есть

хозяином —

хозяином

себя,

своей

жизни.

Всё

содержание сказки –

это путь

героя к себе.

Пройдя

через ритуальные испытания,

ученичество,

смерть,

он приобретает

новые способности и возрождается в

новом качестве.

Этот путь

героя отражён в сказках,

содержащих

образы трёх царств –

медного,

серебряного

и золотого,

образы

женщин-героинь

типа Василисы Премудрой,

помощь

Бабы Яги.

Наверное,

в русском

фольклоре в чистом виде эти типы выделить

трудно.

Как правило,

в волшебных

сказках присутствуют оба типа мифов.

Для русских

сказок характерно то,

что макромир

и всё происходящее в нём описывается

не столько с целью передачи знаний о

событиях этого мира,

сколько в

связи с тем,

что это

событие значит для человека,

какой опыт,

правила

поведения наследовать,

какие

выводы нужно сделать для себя.

В русских

сказках даже мифы о Вселенной передают

мифологию души.

Волшебная

сказка позволяет нашему современнику

увидеть,

что Русь

–

это

пространство глубокого осмысления

древними русскими мира –

внешнего,

а главное,

внутреннего

мира человека,

хранилище

многовековых духовных традиций.

Ее история

исчисляется тысячелетиями,

ее связь

с индоевропейской культурой очевидна,

по-другому

должен рассматриваться вопрос о

культурных,

языковых

и других заимствованиях.

Итак,

народная

сказка —

это способ

хранения и передачи знаний о мире,

передачи

через текст,

первоначально

устный,

а благодаря

трудолюбивым собирателям сказки

зафиксированный в письменном виде.

Остаётся

открытым методический вопрос –

как работать

с такими текстами?

Как отыскать

и извлечь из них добытые человеком

знания?

Ведь перед

нами не обычные тексты,

а тексты,

содержащие

скрытые истины,

которые

древние люди не могли выразить

мыслью-словом,

а выражали

через образы.

Сказка,

как и всякое

мифологическое повествование,

облечена

в символическую форму.

Читателю

предстоит “распаковать”,

расшифровать,

развернуть

в пространстве те смыслы,

которые

заключены в символе.

Подойти

поближе к решению проблемы понимания

сказки помогут исследователи мифов,

философы,

лингвисты.

По

мнению исследователя мифов философа

А.

Косарева,

в центре

мифологической проблематики находится

человек в единстве трех его ипостасей

(тело,

душа,

дух),

которые,

будучи

спроецированы на внешний мир,

открывают

перед ним три вида реальности –

эмпирическую

(чувственную,

физическую),

психическую

и мистическую.

Эти три

реальности соединяет в себе и символ.

Символические

сообщения,

по его

мнению,

заключают

в себе тройной смысл:

буквальный

(сюжетно

оформленный)

– для масс,

символический

—

иносказательный

–

для

посвящённых,

тайный –

мистический

–

для готовых

к великому посвящению.

Отсюда

следует,

что каждый

символический текст можно прочитать

трояко.

Основная

масса людей воспринимает мифологическое

повествование буквально,значительно

меньшая –

иносказательно

(символически)

и только

совсем немногие понимают их истинный

смысл.

Мифологическая

истина заключена в мифологических

образах,

глубокий

смысл которых понимается лишь немногими

посвященными.

|

Сказки — Русские народные Особенности русских народных сказокВеселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы нам с детства. С ними связаны наши первые представления о мире, добре и зле, о справедливости. Сказки любят и дети и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты. Сказки пришли к нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные солдаты. Сказка — один из основных видов устного народного творчества. Художественное повествование фантастического, приключенческого или бытового характера. Народные сказки делятся на три группы: — сказки о животных — самый древний вид сказки. В них свой круг героев. Животные разговаривают и ведут себя как люди. Лиса всегда хитрая, волк глуп и жаден, заяц труслив. — бытовые сказки — герои этих сказок — крестьянин, солдат, сапожник — живут в реальном мире и борются обычно с барином, попом, генералом. Они побеждают благодаря находчивости, уму и смелости. — волшебные сказки — герои волшебных сказок борются не на жизнь, а на смерть, побеждают врагов, спасают друзей, сталкиваясь с нечистой силой. Большинство этих сказок связано с поиском невесты или похищенной жены. Композиция сказки: 1. Зачин. (“В некотором царстве, в некотором государстве жили-были…”). 2. Основная часть. 3. Концовка. (“Стали они жить – поживать и добра наживать” или “Устроили они пир на весь мир…”). Герои сказок: Любимый герой русских сказок — Иван-царевич, Иван-дурак, Иван — крестьянский сын. Это бесстрашный, добрый и благородный герой, который побеждает всех врагов, помогает слабым и завоевывает себе счастье. Важное место в русских волшебных сказках отведено женщинам — красивым, добрым, умным и трудолюбивым. Это Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна или Синеглазка. Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба Яга. Баба Яга — один из самых древних персонажей русских сказок. Это страшная и злая старуха. Она живет в лесу в избушке на курьих ножках, ездит в ступе. Чаще всего она вредит героям, но иногда помогает. Змей Горыныч — огнедышащее чудовище с несколькими головами, летающее высоко над землей,- тоже очень известный персонаж русского фольклора. Когда появляется Змей, гаснет солнце, поднимается буря, сверкает молния, дрожит земля. Особенности русских народных сказок: В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли… Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная… Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!) Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» |

Алексей Анатольевич Шарыпов

Эксперт по предмету «Литература»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Литературный жанр – это исторически формирующийся и развивающийся тип художественного, научного, публицистического произведения.

Отличие сказки от других жанров. Особенности народной сказки

Сказка является одним из самых популярных видов литературы для детей. Длительная история становления сказки и ее развития привела к изменчивости, разноплановости этого жанра и нечеткости его границ. Выделяют народные и литературные сказки. Сказка может иметь форму эпического произведения, романа, поэмы, повести и т.д. Несмотря на разнообразие форм, сказка воспринимается как отдельный литературный жанр со своими особенностями.

Наиболее распространенным определением сказки является следующее.

Определение 2

Сказка – это история с удивительными событиями и сюжетами, направленная на развлечение детей.

Сказка, являясь одним из жанров фольклора, часто рассматривается совместно со сказом, мифом, легендой. Но сказка имеет черты, которые отличают ее от этих жанров. Например:

- В сказе повествуется о реальных событиях, основу легенды составляет фантастический образ, чудо, представление, которые рассказчиком или слушателем воспринимаются как достоверные. Сказка отличается от этих жанров тем, что в ней изначально имеется установка на вымысел;

- В легенде известно время описываемых событий. Сюжет мифа всегда развивается в доисторический период. В сказках же время событий неопределенно, известно только, что это было «в незапамятные времена», «давным-давно», «в старину»;

- В легендах повествуется о героях, в мифах о богах, в сказках – о безвестных людях;

- Сказка не дает объяснения состояния мира, его изменения в результате деятельности героя. в сказке описывается состояние героя и перемены в нем в результате преодоления им препятствий и бед;

- Миф, в отличие от сказки, излагается без морализаторства или иронии;

- В сказке события развиваются линейно, а в мифе они движутся по кругу.

«Роль народных сказок в мировой литературе» 👇

Народная сказка является классическим образцом фольклора. Отличительными чертами народной сказки являются:

- В народной сказке присутствуют все элементы: зачин, завязка, кульминация, развязка и концовка. Литературная сказка не имеет устойчивого строения и может быть написана в форме сказочного рассказа или сказочной повести. Отличие авторской сказки заключается в «осознанном авторстве». Авторская сказка всегда является результатом творчества одного человека, который старается создать неповторимое произведение;

- Народная сказка как правило имеет счастливый конец. Конец литературной сказки может быть несчастливым, герой погибает, не сумев добиться своего;

- Текст народной сказки вариативен, и сказитель может вносить свои изменения. Например, это привело к возникновению множества вариантов историй о Сивке-Бурке, Синей Бороде, Золушке;

- Народная сказка по объему меньше народной, что обусловлено устной формой фольклорных произведений;

- Образ героя народной сказки типизирован;

- Сюжет народной сказки ограничен набором определенных мотивов;

- Повествователь в народной сказке традиционно безликий, бесполый, беспристрастный.

Сказка в английской литературе

Понятие сказки в английском литературоведении возникло в связи с реформацией литературных жанров. Самое ранее упоминание сказки в английском словаре датировано 1749 годом. А английском языке русскому слову «сказка» соответствует «fairy tale». Главной характеристикой современного произведения, обозначаемого этим термином, является неправдоподобность. В произведениях этого жанра не всегда присутствуют фантастические персонажи, однако сказка всегда содержит какой-либо сверхъестественный элемент, элемент волшебства, и это отражается в названии.

Замечание 1

Термин «faerie» традиционно означал состояние волшебства.

Свое начало английская сказка берет в кельтской мифологии, но она также тесно связана и с европейским фольклором, особенно с его германскими и скандинавскими разделами. Английская сказочная традиция сохраняет в себе богатое наследие народного юмора, фольклорных образов, волшебных событий и необыкновенных приключений. Английские сказки за время самостоятельного существования стали носителями национального самосознания.

Характерными чертами английской сказки являются многоплановость и одновременное обращение и к детям, и к взрослым.

Немецкая народная сказка

В немецких народных сказках отражаются давние периоды истории человечества. Также для немецких сказок характерна такая черта, как представление о переселении человеческой души в тело животного или растение.

Впервые рассказы эпохи классической древности появились в Германии в 9-10 вв. Они были привезены в страну странствующими жонглерами и актерами. Это были небылицы, сказки-загадки, сказки о животных, шванки.

Замечание 2

Шванк – это короткий рассказ комического содержания.

На развитие немецкой сказки большое влияние оказали сказки «Тысяча и одна ночь».

Как правило, немецкая сказка по композиции имеет двойное или тройное членение. Схему с двойным членением дает противопоставление бедности и богатства, добра и зла, низкого и высокого.

Немецкая сказка обнаруживает склонность к формулам. Например, для немецких сказок характерны числа 3, 7, 9, 12. Популярны в ней традиционные зачины и концовки. Повторы являются обычным приемом немецких народных сказок. В немецкой сказке очень редки песенные повторы. Главная характерная черта немецкой сказки – жестокое отображение реальности и наличие серьезной морали, воспитывающей определенные черты характера.

Опора литературной сказки на традиции устного народного творчества, стремление авторов сказок к соблюдению формул и канонов народного произведения делают возможным объединение народной сказки и авторской в один жанр. Рассмотренные отличия народной сказки от литературной не являются жанродифференцируюими, они только демонстрируют всю широту и многообразие жанра сказки. Народная сказка за долгий период существования подвергается литературной обработке, и авторские сказки корнями уходят в народные традиции.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Сказка — первый литературный жанр, с которым знакомится каждый ребенок. Простые сюжеты заставляют играть воображение. Тем удивительнее тот факт, что жанру сказки более тысячи лет. Расскажем подробнее, как он появился, чем отличается и какие виды сказок существуют.

Сказка как литературный жанр

Определить точно, когда люди начали сочинять сказки, невозможно. Вероятно, этот обычай зародился у наших предков еще тогда, когда появилась речь, хоть и не в современном представлении. Чтобы углубиться в историю сказки, разберемся, что это и какие ее особенности.

Что такое сказка?

Авторитетный российский педагог Светлана Белокурова пишет, что сказка — это эпический жанр народного творчества, прозаический устный рассказ о вымышленных событиях. Особенность сказки в том, что ее сюжет опирается на вымысел, в отличие от таких жанров фольклора, как былины, мифы, предания и пр.

Под сказкой чаще всего понимают фольклорное (народное) произведение, которое создавали и передавали в устной форме. Позже появился жанр литературной сказки. У такого произведения есть один автор, она закреплена в письменной форме, а ее сюжет зачастую связан с фольклорной сказкой.

Какие признаки жанра сказки? Его можно узнать по таким характерным чертам:

- Сюжет построен на противостоянии добра и зла. Положительные герои (спящая красавица, Иван-дурак, Иван-царевич, батыр, Алдар-косе) олицетворяют представление людей о высокой морали, справедливости, истинной красоте и пр. Отрицательные персонажи (злая мачеха, Кащей Бессмертный, Жезтырнак, Албасты и пр.) обычно символизируют темные силы, чуждые человеку.

- Используются устойчивые фразы. Например, в начале повествования часто встречаем «Жили-были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», в конце — «Стали они жить-поживать и добра наживать», «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

- События наполнены волшебством. Зачастую главный герой или его помощники наделены особыми способностями либо используют чудесные предметы, прибегают к помощи волшебных животных.

- Персонаж сказки статичен, его характер не меняется на протяжении всей истории. Хорошие герои обязательно побеждают плохих, а зло всегда получает по заслугам.

Как отмечает филолог Елизавета Намычкина, сказка призвана развлекать и удивлять, но также и поучать. В каждой истории есть мораль, через такие сюжеты люди высказывали свой взгляд на добро и зло, нормы морали, ценности.

Как появился жанр сказка?

Сказку как отдельный жанр начали выделять не раньше XVII века. До этого границы между эпическими жанрами были стерты, под сказкой можно подразумевать любой устный рассказ, основанный на вымышленных или полувымышленных событиях.

В древние времена такие рассказы были главным инструментом передачи информации. Через мифы, легенды, былины люди транслировали свое представление мира, объясняли явления, которые не могли изучить и понять.

Со временем у человечества появлялось больше способов изучить окружающий мир. Сказка утратила свою первоначальную функцию, стала исключительно художественной единицей. Вымышленные истории использовали для развлечения и назидания, рассказывали их преимущественно детям.

Сказки передавались из поколения в поколение, они обрастали новыми деталями. Поэтому у большинства сказок есть несколько вариантов, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы. Так в сказках народ кодировал свою мудрость.

Какие есть виды сказок в литературе?

Классификация народных сказок — задача непростая. Ей посвящено множество исследований. Все истории не похожи друг на друга, в каждой — своя мораль и способ решения конфликта.

Чаще всего в литературе встречается разделение жанра на три группы:

- волшебные сказки;

- сказки о животных;

- бытовые сказки.

В чем их отличительные особенности? Рассмотрим на примерах.

Что такое волшебная сказка?

Волшебная сказка повествует о необычных событиях, в которых участвуют фантастические персонажи — Морозко, Снегурочка, Водяной, Солнце, Месяц, Ветер, Кощей Бессмертный, Баба Яга и пр.

Как отмечает литературовед Елена Ковтун, в основе сюжета — противоборство добра и зла, хороших героев и плохих. Главный герой волшебной сказки — персонаж положительный. Он сталкивается с проблемой — тяжелой утратой, угрозой какой-либо беды. Поиски утраченного или недостающего становятся основным двигателем сюжета.

В пути герою приходят на помощь волшебные помощники:

- животные, умеющие разговаривать (конь, серый волк);

- предметы, наделенные чудесными свойствами (зеркальце, молодильные яблоки);

- стихии.

У такой сказки есть и стилистические особенности:

- особые поэтические формулы («ни в сказке сказать, ни пером описать», «за тридевять земель»);

- троичность (три испытания, три сына, три дороги).

В русском фольклоре волшебными считаются сказки «Царевна-лягушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Иван-царевич и Серый Волк». В казахском сказочном эпосе — «Савраска», «Заговоренная девушка», «Три брата и прекрасная Айлу», «Каражай» и пр.

Что такое сказка о животных?

В этих сказках главные персонажи — звери, птицы, рыбы, иногда растения, предметы и явления природы. Человек в сюжете играет второстепенную или вовсе незначительную роль.

В сказках у животных характеры людей. Каждое животное зачастую воплощает одно или несколько человеческих качеств: жадность, хитрость, жестокость, трусость и пр. То, что люди соотносили себя с определенными животными, отобразилось в некоторых именах сказочных персонажей: Михаил Потапович, Лиса Патрикеевна и т. д.

В русском эпосе сказки о животных представлены такими примерами:

- «Лиса и Волк»;

- «Волк и козлята»;

- «Звери в яме».

Есть и казахские сказки:

- «Лисица и Обезьяна»;

- «Мечта голодного волка»;

- «Ласточка и Богомол».

Что такое бытовая сказка?

Бытовая сказка — это история, которая происходит с обычными людьми в повседневной жизни. Здесь нет волшебства и чудес, фантастических локаций и героев. В основе бытовой сказки история человека, который попадает в нетипичную ситуацию, выходит из нее и получает за свой поступок вознаграждение или наказание.

В бытовых сказках присутствует ирония и даже сатира. Их сюжет строится на противопоставлении хороших людей плохим: чаще всего бедных, находчивых и добрых сравнивают с богатыми, скупыми и заносчивыми. Иногда врагами главных героев становятся персонифицированные образы Судьбы, Горя, Хвори и т. д.

Например, в казахской сказке «Щедрый и Скупой» человек, который поделился пищей и водой со спутником, вознаграждается богатством и новыми умениями, а скупой человек наказывается. В сказке «Раб конюх» награждается честный конюх и карается коварный и завистливый визирь.

В русском народном творчестве бытовыми считаются сказки:

- «Каша из топора»;

- «Ямщик и купец»;

- «Шел солдат домой» и пр.

На практике одно произведение может объединять в себе элементы каждого вида, особенно если говорить о литературной (авторской) сказке.

Сказка — это не просто удивительный вымышленный мир. Здесь ребенок знакомится с мирозданием, формирует первое представление о людях, своем народе и самих себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1823337-skazka—eto-cto-takoe-osobennosti-zanra/