ДАЮ 40 БАЛЛОВ. Напишите сочинение-рассуждение, в котором постарайтесь объяснить смысл 21-22 предложений. Подберите два-три аргумента.

1)Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом.2) И все четыре одна важней другой. 3)Захромает какая — весь свет внаклон. 4)Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. 5)Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой.6) В младых летах Ивану Петровичу казалось, что это — недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, мир расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

7)Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных.8) Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ.9) Не говорили: зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно.10) Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру.11) И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

12)Что затем произошло, понять нельзя.13) Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? 14)Не сразу и не валом, но повернули.15) Движение через черту сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. 16)Добро и зло перемешались. 17)Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу.

18)Что такое теперь хороший или плохой человек?19) А ничего.20) Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. 21)В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает.22) Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души.23) «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

1 июля 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

3 сочинения к новому сборнику ОГЭ-2023 «36 типовых вариантов» под редакцией И.П. Цыбулько.

Дымчатый кот проснулся и тёрся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами.

9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания поэта Самуила Яковлевича Маршака: «Иногда поэту (писателю) может как нельзя более пригодиться слово, выхваченное из живой разговорной речи».

Лексикология – это наука, которая изучает словарный состав языка. Лексика может быть книжной, нейтральной и разговорной. Высказывание известного поэта я понимаю так: в некоторых случаях разговорные слова могут быть оправданы и становиться важным способом характеристики говорящего.

В тексте И.С. Шмелёва рассказывается о дворнике Степане, который очень любил читать. Так, в 48 предложении герой употребляет просторечное слово «дюже». Оно позволяет выразить восторженные чувства, которые переполняют крестьянина в процессе прочтения произведения И.С. Тургенева «Записки охотника».

Кроме того, в 53 предложении кухарка искажает слово «керосин», что также характерно для разговорной речи: «Карасин тратишь». С помощью этого приёма автор противопоставляет повседневный бытовой мир, где живёт Степан, миру художественной литературы, в который он погружается с головой.

Таким образом, разговорная лексика может быть ярким средством выразительности в литературном произведении.

9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл предложений 28-29 текста: «Надо было видеть Степана! Он подался вперёд и вытянул руки, точно принимал благословение».

Смысл приведённого фрагмента я понимаю так: книги изменили жизнь дворника Степана и наполнили её новыми красками. Докажем эту точку зрения с помощью примеров из текста И.С. Шмелёва.

Так, в 25 предложении дворник признаётся в том, что обожает в свободное время читать книги. Конечно, до встречи с дядей рассказчика Степан в основном обращается к развлекательной литературе, но гораздо важнее то, что у него есть потребность в приобретении читательского опыта.

В 48-51 предложениях герой делится впечатлениями, полученными в процессе прочтения «Записок охотника» И.С. Тургенева. Степана живо трогает произведение русского писателя, потому что в нём «про хресьянскую жизнь сказано». Следовательно, эта книга близка его сердцу, и именно поэтому он с таким увлечением читает её.

Таким образом, литература действительно способна перевернуть мир человека и стать для него важнейшим источником знаний и вдохновения.

9.3 Как Вы понимаете значение выражения ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что даёт человеку чтение?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.

Что даёт нам чтение? На мой взгляд, обращение к художественной литературе способно изменить жизнь человека в лучшую сторону и помочь ему справиться с личными проблемами. Книга становится нашим ориентиром и путеводной звездой.

В предложенном тексте И.С. Шмелёва говорится о дворнике Степане, который обожал читать книги. Дядя рассказчика дал ему произведение «Записки охотника» И.С. Тургенева, от которого герой не мог оторваться. Степану близка эта книга, потому что в ней описывается крестьянская жизнь.

В романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди» также идёт речь о драгоценных книгах. Варенька Добросёлова хочет помочь Макару Девушкину лучше понять себя. С этой целью она советует ему прочитать художественные произведения А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Действительно, классическая литература оказывает благотворное влияние на личность.

Таким образом, чтение книг вызывает у человека много положительных эмоций и побуждает к саморазвитию.

Обновлено: 09.01.2023

Самая большая ценность народа — язык, на котором он пишет, говорит и думает. Это значит, что вся сознательная жизнь людей проходит через родной для них язык. Все мысли человека формулируются языком, а эмоции, ощущения окрашивают то, о чём он думает.

Есть язык народа как показатель его культуры, а есть язык человека как показатель его личных качеств. Язык человека — это его мировоззрение и поведение. Как говорит, так, следовательно, и думает. Поэтому самый верный способ узнать человека — прислушаться к тому, что и как он говорит.

Мы обращаем внимание на манеру человека себя держать, на его походку и лицо, но судить о человеке только по этим признакам — значит ошибаться. А вот язык человека — гораздо более точный показатель его нравственных качеств, его культуры. Язык — самое выразительное, чем человек обладает, поэтому за своей речью — устной или письменной — надо следить постоянно.

Самая большая ценность народа — язык, на котором он пишет, говорит и думает. Я думаю, это значит, что вся сознательная жизнь людей проходит через родной для них язык. Все мысли человека формулируются языком, а эмоции, ощущения окрашивают то, о чём он думает. Даже думает человек на родном языке.

Есть язык народа как показатель его культуры, а есть язык человека как показатель его личных качеств. Язык человека — это его мировоззрение и поведение. И, заметте, как говорит человек, так, следовательно, и думает. Поэтому самый верный способ узнать человека — прислушаться к тому, что и как он говорит.

На государственном уровне огромное значение придается языку. В России 2007 год указом президента В. В. Путина был объявлен Годом русского языка.

И, согласитесь, народ немыслим без языка. Народ без языка был бы безумен. Главное назначение языка состоит в том, чтобы объединять людей.

Обратимся к мудрости великих творцов и мыслителей русского языка. Они же нам доказали своим искусством, что это язык великой русской литературы, и поэтому он так популярен в мире. Вспомним с истории, первые слова в космосе были произнесены на русском языке, это первый язык общения в космосе.

Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело.

Наполняешься гордостью за наш родной язык, когда читаешь высказывания выдающихся людей о его богатстве, живости, многогранности и меткости!

Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. Не так ли ?

И на завершение хочу подвести итог изложенным мною мыслям, цитатой С. Довлатова :

» Язык не может быть плохим или хорошим.. . Ведь язык — это только зеркало. То самое зеркало, на которое глупо пенять. «

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди с кем месте правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важнее другой, Захромает какая — весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В младых летах Ивану Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующейся продолжения, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло — это обратная сторона добра с те же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось что, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту делалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваюсь то к одной компании то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по собственности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. (выделенный текст. начало. ) В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла и без спросу ни во что не вмешивается и не чему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души (выделенный текст. конец. ) «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр. (В. Распутин)

Ответы

Первый снег до неузнаваемости преобразил городской пейзаж. В белом одеянии дома выглядят более нарядными, торжественными, праздничными. Снег укутал их с фундамента и до самой крыши. Все вокруг погрузилось в холодную снежную пучину: крыши, оконные рамы и даже тротуары, такие широкие в другое время года. Теперь же их совсем не видно под толщей снега. Деревья хранят на себе последние приметы осени. Еще не все листочки облетели с их ветвей. Природа из последних сил цепляется за тепло, которое согревало землю совсем недавно. Но эти попытки тщетны, зима наступает неумолимо и безжалостно скрывает все напоминания о солнечных днях. На поверхности снега уже заметны чьи-то петляющие следы. Это маленький щенок порезвился на засыпанном снегом тротуаре. Похоже, что животное никогда в жизни не видело снега. Щенок в растерянности: что происходит вокруг и чего можно ожидать от этого непонятного и холодного покрова под лапами? А вот и человеческие следы. Их оставили три девочки, которые сейчас так искренне и беззаветно радуются переменам в природе. Несложно представить, как они при взгляде на выпавший снег хватают зимнюю одежду и со всех ног бегут во двор. Вероятно, дети дружат давно. Ведь цепочки следов начинаются от трех домов, стоящих по соседству. Но не только непосредственные дети радуются снегу. Вот в будке с телефонной трубкой в руке стоит молодой мужчина. Кто знает, возможно, именно в эту минуту он делится с кем-то близким волнующей новостью о долгожданном снеге. За одним из окон находится девушка. Она задумчиво смотрит на падающие снежинки. О чем она размышляет? Это невозможно угадать, ведь первый снег у каждого человека вызывает свои ассоциации и образы.

Читал — глагол, н.ф.- читать, несовершенный вид, невозвр., переходный, 1 спр., изъявительное наклонение, прошедшее время, ед. число, мужской род, сказуемое.

Охватив — деепричастие, образовано от глагола охватить, совершенный вид, невозвр., переход., обстоятельство.

Охватившая — причастие, н.ф. — охвативший, соверш., невозвр., перех., действительное, прошедшее время, ед. число, женский род, именительный падеж, определение.

За тридевятт земель-значит далеко

Далеко-Близко

10 Смотреть ответы Добавь ответ +10 баллов

Ответы 10

красиво но я как понял так и ответил

Русский язык древний и могучий, и у каждого слова есть своя история: откуда произошло, с чем связано и почему оно появилось.

Благоговеть = преклоняться.

Я преклонялся перед той маленькой героической птицей, перед любовным её порывом.

Французский — очень красивый и по-моему элегантный язык. Наверное люди между собой общались красиво и элегантно, а отчитывали русским матом или очень строго.

Другие вопросы по Русскому языку

Образовать неопределенную форму глагола с приставками вы-, до-, за-,на, при-, о-, об, пере-, про-, по-,со-, у-, бежать, брать, болеть, кричать, звать, сеять,рисовать, писать,прятат.

Алый свет вечерней зари переходит от нижних веток к неподвижным верхушкам . разберите предложение по членам предложения и частям речи .

Найдите словосочетание » прилагательное + существительное». а)древний город б)темнеющий лес в)обновленные улицы г)красивый пейзаж д)знакомая картина е)первый снег.

Сочинение на тему «если человечество не научится жить в мире , оно погибнет» ( ч .айтматов.) или «лучше всех на земле мама» (р.рождественский).

«с самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком.» 1. какая мысль выражена в предложении? подтвердите ее своими примерами (на уровне.

Задание 9 № 14355

(1)На маленькой пристани уже набился народ.

— (2)Матвей Капитоныч, поторопись! — закричал кто-то из ожидающих. (3)Гребец ничего не ответил. (4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. (5)Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. (6)Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие же соломенные, давно не стриженные волосы.

— (7)Матвей Капитоныч, здравствуй!

— (8)Отойдите, не мешайте! — вместо ответа закричал он каким-то хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала. (9)Началась выгрузка пассажиров и посадка новых. (10)Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

— (11)Эй! — покрикивал он. — (12)Садись с левого борта. (13)А ты, с котелком, — туда… (14)Тихо… (15)Без паники.

(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день. (17)Послышался звук, похожий на отдалённый гром. (18)Лёгким гулом он прошёл по реке. (19)И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. (20)В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке.

— (21)Мотенька, что это?

— (22)Ну что! — сказал он, не поворачивая головы. — (23)Ничего особенного. (24)Зенитки.

(35)Дела, которые привели меня на Каменный остров, отняли у меня часа полтора-два. (36)В ожидании машины я беседовал с командиром батареи и между прочим рассказал о том, как наш ялик попал в осколочный дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

— (38)Да, да… — сказал он, вытирая платком лицо. — (39)К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь! (41)Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. (42)Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.

— (43)Как перевозчика? — сказал я. — (44)Где? (45)Какого?

— (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший человек был. (48)Сорок два года работал на перевозе.

— (49)А сейчас там какой-то мальчик, — сказал я.

— (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб.

* Леонид Пантелеев (1908 — 1987) — русский советский писатель, журналист.

Задание 6 № 14352

Анализ содержания текста.

1) События, описанные в тексте, происходили на Неве.

2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов становятся мирные люди.

3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией.

4) Матвей Капитоныч — это сын погибшего перевозчика.

5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться, и это все хорошо понимали.

1) События, описанные в тексте, происходили на Неве. − Подтверждается предложением 46.

2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов становятся мирные люди. − Подтверждается предложениями 37−41.

3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией. − Противоречит предложениям 36−41.

4) Матвей Капитоныч — это сын погибшего перевозчика. − Подтверждается предложением 51.

5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться, и это все хорошо понимали. − Противоречит предложениям 29−30.

Задание 7 № 14353

Анализ средств выразительности.

Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является эпитет.

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла?

2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.

3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз.

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде.

5) Вы подумайте только — он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий.

Эпитет − образное определение.

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла?

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде.

Задание 8 № 14354

Лексический анализ.

Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). Выпишите один из этих синонимов.

Синонимы − слова, близкие по значению.

Лодка (предложения 4, 8).

Шлюпка (предложение 27).

Судно (предложение 30).

Обратим внимание на предложение 13 (А ты, с котелком, — туда…), в котором тире выполняет выделительную функцию, используется для привлечения внимания читателя к чётким командам, звучащим от мальчика-перевозчика.

В тексте встречаются сложные и простые осложненные предложения, в которых часто используются запятые, они, как и другие знаки препинания, помогают понять структуру предложения, а значит, смысл написанного. Запятые могут отделять части сложного предложения или однородные члены друг от друга, а могут выделять обособленные члены или слова, грамматически не связанные с предложением. Так, например, в предложении 32 (Неужто не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?) запятые отделяют однородные сказуемые: бросить, зажмуриться, спрятаться. Нагнетание страха передаётся с помощью этих однородных членов, а запятые между ними акцентируют это нагнетание.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что знаки препинания не только помогают понять структуру предложения, а значит, и смысл написанного, но и несут определенную смысловую, эмоциональную нагрузку, являясь тем самым грамматическим средством выразительности.

Хочется склонить голову перед детьми, на долю которых выпало испытание войной. Перед такими, как Матвей Капитоныч. Без их помощи, возможно, и путь к Победе был бы ещё длинней и тягостнее. Нельзя забывать об этом!

В тексте Л. Пантелеева рассказывается о смелом мальчике-перевозчике, который даже перед лицом опасности сохранял спокойствие, потому что осознавал ответственность перед людьми в лодке. Это тем более восхищает, что мы узнали о недавней гибели его отца на этой же лодке во время обстрела. С таким человеком, как этот мальчик, можно чувствовать себя в безопасности.

Примером настоящей смелости может быть Тарас Бульба, герой одноименной повести Гоголя. Тарас не побоялся прийти на площадь, где казнили Остапа, хотя там его могли поймать ляхи. Воспитанный таким отцом, Остап тоже стал образцом смелого и мужественного человека.

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено 2 и более фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса,

тезис не доказан,

дано рассуждение вне контекста задания,

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, но не указал их роль в тексте,

привёл 2 примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них,

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис,

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:

— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, НО

Читайте также:

- Сочинение по английскому языку на тему подростки и технологии

- Сочинение поездка на азовское море

- Сочинение как я провел лето на алтае

- Чем опасны конфликты сочинение

- Зачем мне худеть сочинение

Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему.

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Другой вопрос — что значит «рассуждать»? Как правило, тема сочинения, которая тебе даётся, — это тезис, который нужно либо доказать, либо опровергнуть. И в первом, и во втором случае тебе необходимо привести аргументы, которые убедили бы читателя в правильности твоей точки зрения.

Как писать сочинение-рассуждение?

В написании любых текстов, где тебе нужно отстоять свою точку зрения, мы советуем придерживаться «правила трёх». Этот метод часто используют различные коучи, спикеры и бизнесмены в своих выступлениях, когда им нужно убедить свою аудитории в чём-либо.

По «правилу трёх» можно строить и сочинение:

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

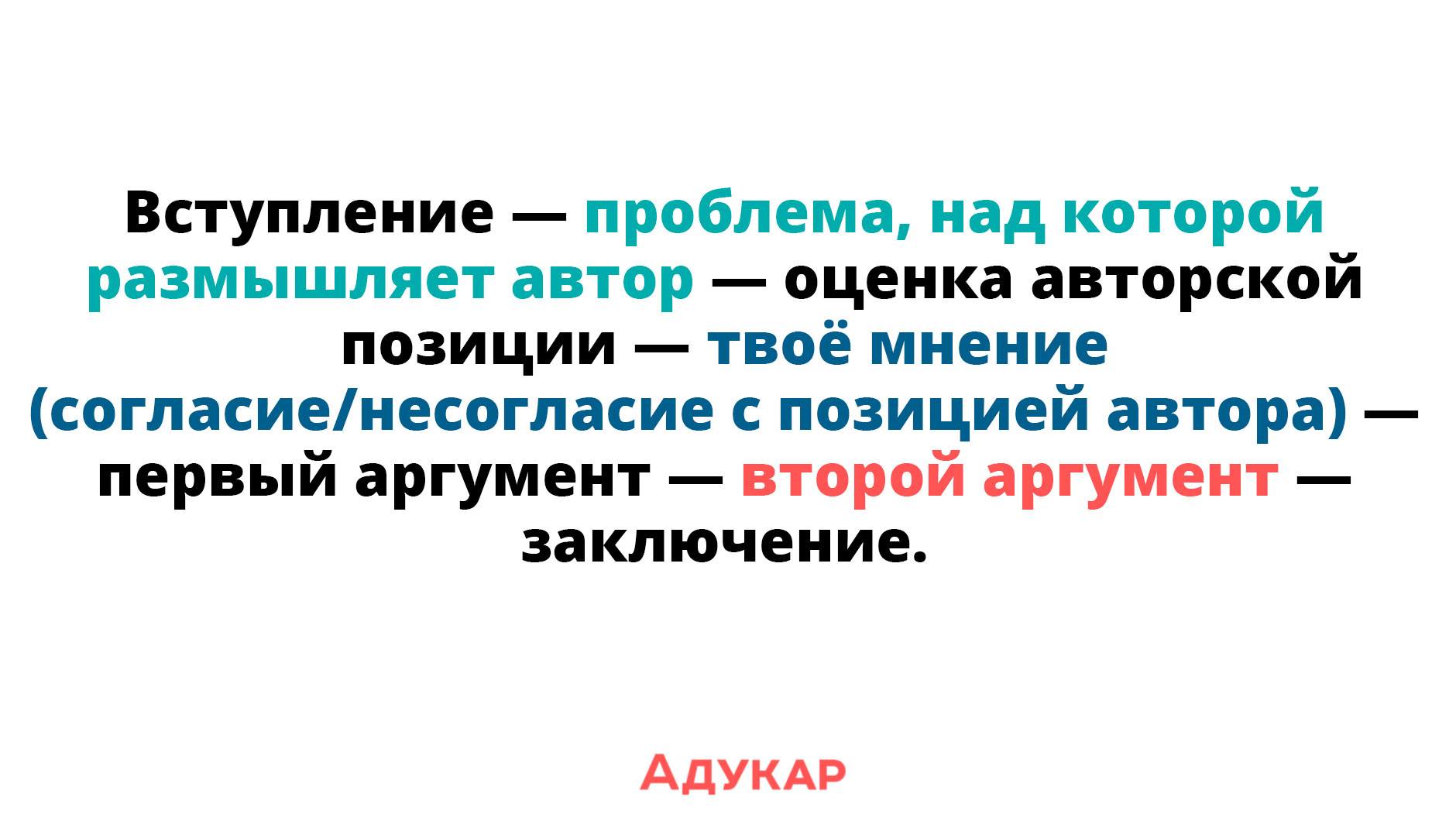

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Итак, ты получаешь задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Мир держится на ласке матерей». Что делать дальше? Разбираемся детально.

Вступление в сочинении-рассуждении

Во вступлении нужно подвести читателя к основной мысли. В начале своего сочинения тебе необходимо дать оценку тезису: согласен ты с ним или нет. Для большей убедительности обратись к «методу Сократа». То есть тебе нужно привести три утверждения или задать три вопроса (снова работает «правило трёх», заметил?), с которыми читатель бы согласился.

Например: «Какое первое слово чаще произносит ребёнок? К кому мы бежим с радостью или с горем? Кто на всю жизнь остаётся самым близким другом для нас? Конечно, мама».

Согласись, по этим трём строкам уже понятна наша позиция: мы согласны с тезисом «Мир держится на ласке матерей».

Кстати, ещё один приём, который можно использовать — эпиграф. Это фраза известного человека, отрывок из художественного произведения, пословицы или поговорки, подходящие под тему. К примеру, в нашем сочинении в качестве эпиграфа можно было бы взять слова Виктора Гюго «Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном».

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Основная часть в сочинении-рассуждении

Самая важная и самая объёмная — основная часть сочинения. Здесь тебе необходимо привести аргументы и убедить читателя в верности твоего мнения. И мы снова вспоминаем про «правило трёх»: приводим три аргумента. Желательно, чтобы аргументы были разноплановыми. Универсальная «схема» аргументирования — это наука, искусство и личный опыт (не воспринимай это очень буквально, мы говорим в общих чертах).

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Например: «К теме материнства обращались и многие русские поэты и писатели. Сергей Есенин посвятил маме многие свои стихотворения, например, „Письмо к матери“. Образ матери присутствует и в стихотворении Николая Некрасова „Внимая ужасам войны“, где автор пишет о боли и бесконечной любви тех матерей, чьи сыновья погибли на войне. Однако моё любимое произведение о маме — это стихотворение Расула Гамзатова „Мама“, которое пропитано искренной нежностью и любовью лирического героя к своей маме…»

В качестве третьего аргумента используй личный опыт, историю, связанную с мамой. Возможно, был какой-то особый случай, когда мама была рядом? Или расскажи о том, как мама всегда поддерживает тебя и поэтому ты не боишься пробовать новое и ошибаться. Такая история из жизни добавит в сочинения «живости» и искренности.

Так как это сочинение-рассуждение, важно, чтобы прослеживался ход твоих мыслей, рассуждений. Используй маркеры, которые помогут структурировать текст: допустим, например, во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь. Также не забывай использовать следующие конструкции: «Я считаю, что…», «Но если посмотреть с другой стороны…», «По статистике…», «На мой взгляд…», «Как мне кажется…» и так далее.

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Например: «Мама — это не просто первое слово. Мама — это первый человек в нашей жизни. Она всегда рядом и всегда поддержит. Психологи утверждают, что отношения с мамой в детстве напрямую влияют на нашу дальнейшую жизнь. Поэты и писатели восхваляют матерей в своих произведениях. Я же хочу сказать, что мама — самый важный человек для меня, ведь без неё я бы никогда не справился с трудностями. Именно поэтому я считаю, что не только я, но и весь мир держится на ласке наших матерей…»

Надеемся, наши советы помогли разобраться тебе в том, как правильно выстраивать сочинения такого плана. Конечно, рассуждать на различные темы не так-то просто, именно поэтому важна твоя эрудированность: больше читай, изучай, интересуйся различными сферами. И тогда никакое сочинение-рассуждение не будет для тебя «страшным сном».

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Каталог учебных заведений Адукар

Курсы подготовки к ЦТ и ЦЭ 2023

ЦТ онлайн

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, уведомления на adukar.ru.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей, индивидуальный подход и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

Алгоритм выполнения Задание 9.2

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл заключительных предложений текста: » — Ах, Пушкин! — повторял он. — Ведь я знаю, что ты добрый друг!». Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения.

ШАГ 1. Пишем ВСТУПЛЕНИЕ. Объясняем смысл заключительных предложений текста.

Данная реплика принадлежит лицейскому другу А.С.Пушкина — Вильгельму. Она свидетельствует о том, что Виленька искренне восхищается талантом юного поэта и совершенно не держит на него зла за обидные слова, прозвучавшие в стихотворении в его адрес. Докажу свои рассуждения примерами из прочитанного текста. (43 слова)

Обратите внимание:

1. во вступлении можно процитировать заключительные предложения, но помните, что цитату нужно ещё объяснить;

2. объясняя смысл цитаты, напишите, кому из героев принадлежит реплика, о чём она свидетельствует. Можно также уточнить, при каких обстоятельствах были произнесены данные слова (только коротко), как они характеризуют того, кто их произнёс.

3. не забудьте логически связать эту часть сочинения с последующей (см. последнее предложение вступления).

ШАГ 2. Приводим ДВА АРГУМЕНТА из прочитанного текста, подтверждающие наши рассуждения.

Аргумент 1

Во-первых, на вопрос Пушкина о том, что он

должен сделать, чтобы искупить свою вину за нанесённую обиду, Вильгельм, вместо упрёков, неожиданно просит прочесть стихотворение ещё раз (предложение 46). При этом он восхищённо называет творение Пушкина «дивным». (35 слов)

Аргумент 2

Во-вторых, Вильгельм объясняет критику на

свой счёт тем, что Пушкин, как никто другой, осознаёт высокий долг поэта и строго судит не только других, но и себя (предложения 51 — 53). (28 слов)

Обратите внимание:

1. оба аргумента должны быть только из прочитанного текста;

2. прочитайте текст ещё раз и отметьте предложения, подтверждающие ваши рассуждения;

3. коротко напишите, о чём говорится в выделенных вами предложениях, не забудьте указать номера этих предложений;

4. каждый аргумент начинаем с красной строки;

5. начать аргументы можно словами во-первых, во-вторых.

ШАГ 3. Формулируем ВЫВОД.

Таким образом, «добрый» друг в понимании Вильгельма тот, кто искренен и не боится сказать правду в глаза. (16 слов)

Обратите внимание:

1. вывод можно начать с вводных слов таким образом, итак или следовательно;

2. в заключительной части сочинения нужно пояснить, какой смысл вкладывал Вильгельм в слова «добрый друг».

Помните, что в сочинении должно быть как минимум 3 абзаца! В данной работе получилось 4 абзаца:

1. Объяснение смысла предложений из текста.

2. Аргумент 1.

3. Аргумент 2.

4. Вывод.

Сочинение от Насти.

Объясните, как вы понимаете смысл заключительных предложений текста: «-Ах, Пушкин!- повторял он. — Ведь я знаю, что ты добрый друг!»

Смысл заключительных слов текста я понимаю так: несмотря на обидные слова Пушкина, Виленька убедился еще раз, что этот лицеист — его настоящий друг. Приведу примеры из текста Ю.Олеши, доказывающие это.

Во-первых, после прочтения обидных стихотворных строк, обращенных к товарищу, Пушкин подбежал к другу и воскликнул: «Что я должен сделать, чтобы ты простил меня?» (Предложение №32.)И это были не просто слова! Возбуждение и решительность юного поэта говорили о том, что он готов на все!

Во-вторых, Виленька понял, что обидные строки у Пушкина возникли не случайно и что они правдивы. Не зря он говорит другу: «А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта» (Предложение №51.).

Следовательно, настоящий друг всегда должен говорить правду в глаза, а его товарищу не нужно на это обижаться.

ТЕКСТ

Друзья вошли в маленькую комнату, в которой лежал их больной товарищ. Он уже поправился, но врач велел ему провести в постели еще денек-другой.

— Рассаживайтесь! — сказал хозяин комнаты. Тут же он рассмеялся. Рассмеялись и гости.

— Пушкин, — спросил он, когда шум улегся, — ты сочинил новые

стихи?

— Да, Виленька* (Вильгельм Кюхельбекер — прим. Ред.), — ответил хозяин комнаты.

— Ну, прочти! Прочти же! — воскликнул неповоротливый гость. Теперь его неповоротливость исчезла. Он перебегал от одной группы школьников к другой, размахивая руками, как будто хотел обнять и тех, и других, и третьих. Обнять от радости, что его товарищ сочинил новые стихи.

— Да будет тебе, Виленька, — сказал кто-то. — Ну, читай, Пушкин! Пушкин уже не лежал, а сидел на постели.

Лучи заходящего солнца косо падали на стену, у которой он сидел, и в этих лучах лицо его казалось золотым.

В руках у него появилась тетрадка. Он перелистал ее и, найдя то, что искал, громко прочел заглавие. С первых же слов школьники поняли, что сейчас они услышат стихи, в которых будет говориться о них. Так оно и оказалось. Пушкин читал стихи о своих товарищах.

Они находились тут же, в комнате, и слушали, не сводя с него глаз.

Все эти мальчики тоже сочиняли стихи, но, слушая стихи Пушкина, они понимали, какая огромная разница между тем, что сочиняли они, и тем, что сочинял их удивительный сверстник. Разница была такая, как между оловянным солдатиком и живым воином на вздыбившемся, с разлетающейся гривой коне.

На этот раз им особенно нравилось то, что читал Пушкин. Еще бы, ведь в этих стихах он вел с ними товарищескую беседу, называл каждого из них по имени! То и дело раздавались взрывы хохота. Школьники узнавали свои смешные черты в том или ином стихе этой веселой песни:

Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь?

Проснись, ленивец сонный!

Больше всех восхищался тот, кого называли Виленькой. Поэзию он считал призванием своей жизни, и вместе с тем ничего не было для него труднее, как написать стихотворную строчку. Он сочинял стихи и во время уроков, и по ночам, но, как он ни старался, строчки у него получались такие, что их даже трудно было выговорить. Но упорно жег он свечу в своей комнате. Он верил, что когда-нибудь и у него из-под пера вылетит стих, такой же легкий, такой же звонкий и так же попадающий в сердце, как стих Пушкина.

Пушкин любил Виленьку за его преданность поэзии, за трудолюбие, за непобедимое желание во что бы то ни стало добиться цели.

Ясно было, что стихотворение, посвященное товарищам, не обойдется без упоминания о Виленьке. Все ждали: что же именно скажет Пушкин о злополучном поэте? Всегда есть в среде школьников один, над которым посмеиваются, хоть и любят, но все же посмеиваются. В школе, где учился Пушкин, посмеивались над Виленькой.

Виленька, наслаждаясь, слушал звонкую речь поэта. О том, что Пушкин, может, упомянет и его, он меньше всего думал. Он вообще забыл о себе, весь отдавшись поэтическому восторгу. Он чувствовал по голосу поэта и по его жесту, что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого: ему хотелось, чтобы Пушкин читал вечно!

И вдруг он увидел, что Пушкин смотрит на него. Он понял, что сейчас прозвучат строчки, которые относятся прямо к нему. Он весь превратился в слух. Но услышать помешали ему остальные слушатели. Они разразились таким громким хохотом, что он даже поднял руки к ушам.

Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб мне заснуть скорее!

Все бросились тормошить Виленьку. Ему повторяли то, что прочел Пушкин.

— Вот какие стихи ты сочиняешь! — крикнул кто-то. — Такие скучные, что от них заснуть можно!

— Давайте-ка хором! Хором! — крикнул кто-то другой и запел: Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб мне заснуть скорее!

Виленька, как сквозь туман, видел вокруг себя синие мундирчики школьников, их красные воротники. И, словно издали, доносились до него их веселые голоса, певшие хорошом:

Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб мне заснуть скорее!

Но тут белая рубашка появилась среди синих мундирчиков. Пушкин, вскочив с постели, подбежал к другу.

— Что я должен сделать, чтобы ты простил меня? — воскликнул он. -Ну, говори! Что же ты молчишь? О, как я себя презираю! Что я должен сделать?

Глаза Пушкина горели. Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. Видно было, что он готов на все.

— Что я должен сделать? Ну, говори!

— Я тебя прошу, если ты….

— Ну?

— Если ты…

— Ну, говори!

— Если ты еще раз прочтешь это дивное стихотворение! Ах, Пушкин, Пушкин…

И Виленька обнял друга.

— Ах, Пушкин! — повторял он. — Ведь я знаю, что ты добрый друг! А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта. Ты и себе строгий судья, а что я перед тобой? Ну, прочти, прочти еще раз! Тебя можно слушать вечно, Пушкин!

Задание С2.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания российского лингвиста А.А. Реформатского: «Местоимения

выделяются в особый класс слов-заместителей, которые как «запасные игроки» …

выходят на поле, когда вынужденно «освобождают игру» знаменательные слова».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Сочинение-рассуждение.

По мнению российского лингвиста

А.Реформатского, местоимения выполняют функцию «заместителей» знаменательных

слов. Раскроем смысл данного утверждения, опираясь на текст Ю. Трифонова.

Действительно, местоимения, в отличие от

имен существительных, прилагательных, числительных, не называют предметы,

признаки и количество, а лишь указывают на них. Так, в предложении 10

употребление личного местоимения «он» позволяет избежать повтора имени

существительного «Глебов» и служит средством связи между предложениями в

тексте.

Относительные местоимения выполняют функцию

связи между частями сложноподчинённого предложения и являются членом придаточного

предложения. Например, местоимение «который» в предложении 18 является

«заместителем» слова «пугач» и играет роль подлежащего в придаточном

предложении.

Итак, мы доказали, что местоимения всего

лишь замещают «знаменательные слова». Они полностью оправдывают свое название,

употребляясь вместо именных частей речи.

Задание С2.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания русского поэта и писателя В.А. Солоухина: «Эпитеты – одежда

слов». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Сочинение-рассуждение.

«Эпитеты – одежда слов», — утверждает

русский писатель и поэт В. Солоухин, и с этим высказыванием невозможно не

согласиться. Эпитеты являются красочными определениями для слов, с помощью них

можно создать яркие и выразительные художественные образы.

Передо мной текст Э. Шима, в котором

писатель тоже использует эпитеты. Например, в предложении 5 слова «загадочное»,

«невероятная, «золотыми» помогают автору нарисовать портрет Верочки,

подчеркнуть ее необыкновенную внешность, красоту глаз.

Эпитеты служат не только для того, чтобы

придать образность словам, подчеркнуть какие-либо характерные признаки

предметов. С помощью этого средства выразительности можно показать эмоции,

ощущения литературных героев. Так, в предложении 75 из данного текста эпитет

«перекошенным» характеризует эмоциональное состояние мальчика Гоши, его страх,

ужас от того, что ракета может взорваться.

В заключение хотелось бы сказать, что

приведённые примеры из текста Э. Шима доказывают справедливость утверждения В.

Солоухина. Эпитеты действительно являются яркой оболочкой для других слов, с их

помощью можно передать разнообразие цвета, чувства автора и героев, оценить

явления и поступки

Задание С2.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания английского писателя Дж. Свифта: «Как человека можно

распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и по

языку, которым он выражается». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из

прочитанного текста.

Сочинение-рассуждение.

Известный английский писатель Дж.Свифт

утверждал: «Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается,

так о нём можно судить и по языку, которым он выражается». Раскроем смысл

данного высказывания, проанализировав особенности речи героев рассказа

В.Токаревой.

С одной стороны, шестнадцатилетняя девушка

Оксана, героиня данного произведения, употребляет слова «ретруха» (предложение

11), «ляпнет» (предложение 18), фразеологизм «нервы мотает» (предложение 13).

Все слова эти относятся к разговорному стилю и имеют просторечный оттенок.

Писательница с помощью речевой характеристики Оксаны подчёркивает не столько её

желание казаться современной, сколько её грубость, духовную ограниченность.

С другой стороны, мы видим Королькова, отца

Оксаны, который стал свидетелем конфликта матери и дочери. Авторский текст,

передающий мысли Королькова, насыщен средствами художественной выразительности.

Например, можно отметить сравнение «как спичка о коробок» в предложении 7,

книжные слова «фундамент» (предложение 31), «амбулаторно» (предложение 32),

эпитеты «чистенькое, новенькое», ссылка на известную пословицу «жать то, что

посеяли» (предложение 29). Все перечисленные средства указывают на то, что

Корольков – это образованный, интеллигентный человек, обеспокоенный тем, что

его жена и дочь не могут разговаривать друг с другом.

Итак, мы убедились, что речь людей является

одним из важных факторов, определяющих богатство или убогость их внутреннего

мира.

Задание С2.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания современного российского лингвиста Л.Ю. Максимова: «При

помощи абзацного отступа (или красной строки) выделяются наиболее важные в

композиции целого текста группы предложений или отдельные предложения».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Сочинение-рассуждение.

На мой взгляд, современный российский

лингвист Л.Ю. Максимов прав, утверждая, что с помощью абзацного отступа

«выделяются наиболее важные в композиции целого текста группы предложений или

отдельные предложения».

Красная строка – это своеобразный знак препинания,

который оформляет начало мысли и сигнализирует об окончании предшествующей.

Например, в тексте писателя А. Алексина предложение 5 пишется с красной строки,

потому что оно входит в группу предложений 5-9, где рассказчица описывает свою

внешность в детстве и отношение к ней окружающих людей. В предшествующей же

группе предложений 1-4 содержится объяснение того, почему девочка не любила

подаренную ей куклу.

Кроме обозначения границ микротем, абзацный

отступ нужен для выделения реплик в диалоге. С этой целью красная строка

использована при оформлении предложений 22, 26, 27, 28, 29 и других.

Таким образом, абзацное членение текста А.

Алексина даёт нам, читателям, чёткое представление о композиции этого текста,

что доказывает справедливость высказывания Л. Максимова.

Сочинение-рассуждение: «Зачем нужны знаки

препинания в диалоге и предложениях с прямой речью?»

Сочинение

Я считаю, что для оформления диалога и

предложений с прямой речью знаки препинания необходимы. В таких предложениях

могут употребляться тире, запятая, кавычки, двоеточие. Каждый из перечисленных

знаков препинания очень важен.

Какие же функции выполняют пунктуационные

знаки? Рассмотрим примеры из текста Ю.Медведева. В предложении 22 запятая и

тире разделяют прямую речь и слова автора. Двоеточие в предложении 42 также

служит для разделения.

Кроме того, тире может выполнять

выделительную функцию. В качестве аргумента можно привести предложения 18, 25,

38. В них тире, стоящее вначале, выделяет реплики диалога. Для выделения нужны

и кавычки. Например, в предложении 42 они используются для обозначения прямой

речи.

Таким образом, при оформлении конструкций с

прямой речью и диалогом используют разные знаки препинания, каждый из которых

играет важную роль. Это доказывает тот факт, что без кавычек, тире, двоеточия,

запятой невозможно понять структуру и смысл предложений с чужой речью.

Пример сочинения №2

Пунктуация – важный раздел языкознания,

который изучает правила постановки знаков препинания. На мой взгляд, на письме

без знаков препинания обойтись невозможно.

Так, например, восклицательный знак

выполняет интонационную функцию. Примером могут служить предложения 21, 22, 28.

В них с помощью восклицательного знака передаётся эмоциональное состояние

говорящего.

Кроме того, одной из самых распространённых

функций знаков препинания является разделительная функция. В предложении 2

запятая разделяет части сложносочинённого предложения, а в предложении 20 –

однородные сказуемые.

Многообразие функций знаков препинания

позволяет сделать вывод о том, что пунктуация очень важна в письменной речи.

Пример сочинения №3

Трудно не согласиться с мыслью Антона о том,

что без знаков препинания на письме не обойтись, потому что они выполняют

разные функции и помогают понять смысл написанного.

Разделительная функция пунктуационных знаков

является, безусловно, одной из самых распространённых. Она характерна для

знаков конца предложения, а также для запятой, двоеточия, тире. В предложении

31 из текста К.Паустовского двоеточие разделяет ряд однородных подлежащих и

обобщающее слово.

Выделительная функция тоже не менее важна.

Её часто могут выполнять запятая и тире. Так, например, с помощью двойного тире

в предложении 11 оформляется вставное предложение. В предложении 5 запятые

выделяют обособленное определение «рождавшейся в тайниках сознания», выраженное

причастным оборотом.

Таким образом, пунктуация — это

действительно важный раздел языкознания, роль которого в письменной речи

огромна.

Тест по литературе «Пушкин А.С. Я Вас любил» для 9 класса

***

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим.

1. Укажите тип лирики, к которой относится стихотворение А.С.

Пушкина.

Ошибка!

Ошибка внедренного объекта.1) патриотическая

2)

любовная

3)

гражданская

4)

пейзажная

2. Укажите основную тему стихотворения.

1)

дружбы

2)

свободы

3)

природы

4)

любви

3. Кому посвящено стихотворение?

1) А.П.

Керн

2)

Н.Н. Гончаровой

3)

А.А. Олениной

4)

Е. Бакуниной

4. Как можно охарактеризовать чувство лирического героя к своей

возлюбленной?

1) тяжёлое

и гнетущее

2)

бескорыстное и нежное

3)

злобное и ревностное

4)

всепоглощающее и отчаянное

5. Выберите верное продолжение утверждения. Лирический герой

стихотворения…

1)

мечтает о том, чтобы возлюбленная ответила взаимностью

2)

обвиняет её в отсутствии чувств к нему

3)

искренне желает ей счастья

4)

боится остаться один на один со своими печальными мыслями

6. Укажите художественный приём, который использует автор в

следующих строках: «Я вас любил: любовь ещё, быть может», «Я вас любил безмолвно,

безнадежно», «Я вас любил так искренно, так нежно», «Как дай вам бог любимой

быть другим».

1)

анафора

2)

градация

3)

лексический повтор

4)

парцелляция

7. Назовите средство выразительности речи, основанное на

переносе свойств живых предметов на неживые, использованное в следующей строке:

«Но пусть она вас больше не тревожит…»

1)

метафора

2)

олицетворение

Ошибка! Ошибка внедренного объекта.3) эпитет

4)

сравнение

8. Укажите эпитет, который характеризует безответность чувства

лирического героя.

1)

искренно

2)

нежно

3)

безмолвно

4)

безнадежно

9. Чтобы более точно выразить чувство лирического героя, автор

использует в стихотворении следующее средство выразительности:

1) ряды

однородных членов

2)

литоту

3)

метонимию

4)

неполные предложения

10. Каким размером написано стихотворение?

1) хорей

2)

ямб

3)

дактиль

4)

амфибрахий

Тест по литературе «Литературные направления» для 9 класса

1. В каком варианте ответа хронологически верно расположены

литературные направления?

1)

романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм

2)

классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм

3)

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм

4)

сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм

2. Укажите неверное утверждение.

1)

Термин «классицизм» переводится как «образцовый».

2)

Термин «сентиментализм» произошел от французского слова sentiment – чувство.

3)

Романтизм – художественный метод, сложившийся в начале XX века.

4)

Термин «реализм» получил свое название от латинского realis — вещественный,

действительный.

3. Для литературного направления классицизм характерно:

1)

двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы

2)

воспевание «естественного человека», введение пейзажа в повествование

3)

изображение типичных героев в типичных обстоятельствах

4)

теория «трех штилей», драматургическое триединство, основной конфликт

между чувством и разумом

4. В традициях русского классицизма работали:

1) М.В.

Ломоносов, Д.И. Фонвизин, В. К. Тредиаковский

2)

А.П. Сумароков, А.С. Грибоедов, Н.М. Карамзин

3)

М. Горький, В.А. Жуковский, В. К. Тредиаковский

4)

А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь

5. Кто является автором «теории трёх штилей»?

1) Д.И.

Фонвизин

2)

В.К. Тредиаковский

3)

А.П. Сумароков

4)

М.В. Ломоносов

6. Для литературного направления сентиментализм характерно:

1)

двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы

2)

теория «трех штилей», драматургическое триединство, основной конфликт

между чувством и разумом

3)

изображение типичных героев в типичных обстоятельствах

4)

доминантой «человеческой природы» является чувство, а не разум

7. К писателям-сентименталистам относится:

1) Н.М.

Карамзин

2)

Д.И. Фонвизин

3)

Г.Р. Державин

4)

М.Ю. Лермонтов

8. Укажите произведение, написанное в стиле сентиментализма.

1)

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова

2)

«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина

3)

«Ода на день восшествия Елисаветы на престол» М.В. Ломоносова

4)

«Фелица» Г.Р. Державина

9. Для литературного направления романтизм характерно:

1)

двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы

2)

воспевание «естественного человека», введение пейзажа в повествование

3)

теория «трех штилей», драматургическое триединство, основной конфликт

между чувством и разумом

4)

изображение типичных героев в типичных обстоятельствах

10. К поэтам-романтикам относятся:

1) В.К. Тредиаковский,

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин

2)

В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев

3)

Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь

4)

А.П. Сумароков, И.Бунин, А. Блок

11. Укажите произведение, написанное в стиле романтизма.

1)

«Мцыри» М.Ю.Лермонтова

2)

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина

3)

«Мёртвые души» Н.В. Гоголя

4)

«Недоросль» Д.И. Фонвизина

12. Укажите причину, по которой

данный отрывок из произведения В.А. Жуковского относится к романтизму.

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;

К протекшим временам лечу воспоминаньем…

О дней моих весна, как быстро скрылась ты,

С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?

Ужели никогда не зреть соединенья?

Ужель иссякнули всех радостей струи?

О вы, погибши наслажденья!

(В.А. Жуковский «Вечер»)

1)

главный герой — известная историческая личность, жанр ода

2)

разговорная лексика, воспевание радости жизни, жанр стихотворение

3)

одиночество лирического героя, размышления о быстротечности жизни», жанр элегия

4)

лирический герой – типичная личность, характерная для описываемого времени,

жанр поэма

13. Для литературного направления реализм характерны:

1)

высокая тематика, строгое соблюдение определенных творческих норм и правил,

отражение жизни в идеальных образах

2)

искания идеального образа жизни вне цивилизованного общества, стремление к

естественности в поведении человека

3)

особый интерес к окружающей действительности, противопоставление реального мира

идеальному

4)

изображения пороков и недостатков российского общества

14. К писателям-реалистам относятся:

1) М.В.

Ломоносов, Г.Р. Державин, В. К. Тредиаковский

2)

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь

3)

Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев

4)

В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, М. Горький

15. Укажите произведение, написанное в стиле реализма.

1)

«Властителям и судиям» Г.Р. Державина

2)

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева

3)

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина

4)

«Светлана» В.А. Жуковского

Исходный текст

(1)

Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нина и Рая

Ивановы. (2) Впервые после долгой блокадной зимы они отправились пешком с

Петровской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3) Они обходили

перевёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам

развалин на тротуарах. (4) Зимой девочки похоронили мать, умершую от голода, и

остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5) Чтобы

согреться, сжигали мебель, одежду, книги. (6) Ослабевшую Нину, до войны

солистку знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на

санках отвезли в детский дом девушки-бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)

Рая Иванова поступила в ремесленное училище. (8) На исходе первой блокадной

зимы их разыскала руководитель студии Р.А. Варшавская. (9) Как и другие

работники дворца пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по

сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев. (10) До войны Аничков дворец

был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать

детей.

(11)

Из уст в уста предавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт

нас!» (12) Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по

радио. (13) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный

объект. (14) Как были помечены и Эрмитаж, и Русский музей.

(15)

Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в

назначенный час…», и по улицам осаждённого города двигались дети – так начался

подвиг педагогов и воспитанников ленинградского дворца пионеров.

(16)

Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17) Они видели, как рушатся дома

от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18) Вера Бородулина

потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных…(19) В каждом доме

было горе. (20) Впереди было ещё почти два года блокады…

(21)

А в мае 1942 году во Дворце пионеров работали многочисленные кружки –

танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного

слова. (22) Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его

подлинной силе.

(23)

Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24) Они поехали

на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы.

(25) На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая

Иванова, читала стихи Вера Бородулина. (26) По щекам моряков, не раз смотревших

смерти в лицо, текли слёзы. (27) Знавшие цену мужеству, моряки видели силу духа

ленинградских школьников. (28) Крейсер готовился идти в бой, из которого

вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)

Прощаясь с детьми, команда построилась. (30) Ребята стали вручать подарки,

которые привезли с собой. (31) Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина,

на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду

Родины». (32) Моряки знали цену мужеству.

(По Л. Овчинниковой)

План написания сочинения.

ОГЭ.

15.1

1. Автор (фамилия) утверждает: (цитата).

2. Конечно же, ученый (писатель, лингвист)

прав (поясняем смысл высказывания).

3. Эти мысли можно подтвердить примерами из

текста. Во-первых, (так), в предложении…

4. Во-вторых, (кроме того), в предложении…

5. Таким образом, (итак, в заключение

хочется сказать)… (пересказываем тезис другими словами).

Сочинение ученика (см.

исходный текст)

Известный лингвист Б.Н. Головин утверждает: «К оценке достоинств

речи мы должны подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и

использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые единицы».

Конечно же, ученый прав. Точное использование языковых единиц

делает и речь говорящего, и речь пишущего правильной, образной, выразительной.

Так, в предложении 10 автор использует метафору: «Аничков дворец

был сказочным детским царством». С помощью этого тропа автор противопоставляет

жизнь детей в мирное время и в период войны.

Кроме того, в предложении 9 вместо нейтрального слова «дети»

автор выбирает стилистически окрашенный синоним «питомцы», тем самым показывая

читателю, насколько близки Р.А. Варшавской ее воспитанники.

Таким образом, благодаря различным языковым единицам и приемам

речи, автору удается передать главную мысль текста, что «искусство помогло

детям выжить», хотя «они еще не знали о его подлинной силе».

План написания сочинения. ОГЭ.

15.2

1. Смысл данной фразы (фрагмента текста) я понимаю так: (объясняем

смысл фразы, фрагмента текста)… Приведем примеры из текста, подтверждающие эти

мысли.

2. Во-первых (так), в предложении…автор говорит: «…» Это значит,

что…

3. Во-вторых, в предложении… автор пишет (замечает, утверждает):

«…». Это свидетельствует о том, что…

4. В заключение хочется сказать, что…

Сочинение ученика (см. исходный

текст)

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл

фразы текста: «Знавшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских

школьников».

Смысл данной фразы я понимаю так: морякам каждый день приходилось

смотреть смерти в лицо, ведь они защищали нашу родину от фашистов. Они обладали

силой духа и мужеством. И такая же сила духа была присуща ленинградским детям,

потому что они жили в условиях блокады. Приведем примеры из текста,

подтверждающие эти мысли.

Во-первых, в предложении 28 автор говорит: «Крейсер готовился идти

в бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая

надежда». Это значит, что, глядя на выступающих детей, моряки утверждались в

вере в победу и жизнь.

Во-вторых, в предложении 16 автор замечает, что «дети…были глубоко

потрясены войной». Но дух их был не сломлен. Презирая опасность, они

пробирались к Дворцу пионеров, чтобы снова быть вместе и выжить в этой страшной

блокаде.

В заключение хочется сказать, что мужественные люди обретают

поддержку в мужестве других. Так и должно быть в жизни.

План написания сочинения. ОГЭ.

15.3

1. Слово

… следует понимать как… Далее комментируем своё определение.

2. Яркий

пример ( дружбы, добра, справедливости, мужества, самовоспитания и т.п.)

представлен в тексте …(фамилия автора).

3. Так,

в предложении … автор говорит: «…». Это свидетельствует о том, что…

4. Кроме

того, примером (дружбы, добра, справедливости, мужества, самовоспитания и т.п.)

может служить герой произведения (книги, кинофильма)… Он…

5. В

заключение хочется сказать, что…

Сочинение ученика (см. исходный

текст)

Как Вы понимаете значение слова МУЖЕСТВО? Сформулируйте и

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на

тему: «Что такое мужество?».

Слово «мужество» следует понимать как смелость, героизм, отвага.

Мужественные люди способны на подвиг. Они обладают большой силой воли. Готовы

преодолеть любые преграды. Чаще всего это слово используется в характеристике

человека, который защищает свою родину от врага. Яркие примеры мужества

представлены в тексте Л. Овчинниковой.

Так, в предложении 28 автор говорит: «Крейсер готовился идти в

бой, из которого вернутся не все…», а затем он скажет, что моряки «не раз

смотрели смерти в лицо». Да, они мужественные люди. Благодаря таким людям была

одержана победа над фашизмом. Но ленинградские дети тоже были мужественны. Они

не только выживали в условиях блокады, но и своим искусством помогали другим

поверить в победу.

Кроме того, примером мужества может служить Алексей Маресьев,

герой Великой Отечественной войны. Он военный летчик. В бою был сбит немецким

истребителем. 18 суток по морозу пробирался к своим. Лишился обеих ног

(ступней). Но благодаря силе духа, стойкости, он снова возвращается в строй.

В заключение хочется сказать, что мужество – важное качество

человеческой натуры. Оно помогает человеку выжить, если тот оказывается в

сложной ситуации.

метки: Понять, Лишить, Маленький, Хотеть, Врачиха, Сочинение, Мальчик, Характеризоваться

I. Шаг первый. Читаем задание.

«И ещё я понял, что, может быть, впервые надо сказать уже ей: „Кто же это

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих ваши рассуждения.

II. Шаг второй. Читаем текст и ищем в нём данный в задании фрагмент.

ВРАЧИХА

(1)В цехе пронзительно звенели пилы. (2)Каждая пила была похожа на солнышко. (3)И от этого солнышка бежали золотые лучи опилок. (4)Работа было самая простая: сунешь под огненный диск доску, нажмёшь на неё — и расползётся доска на две части.

(5)Раз в неделю приезжала к нам врачиха, как мы её называли. (6)Я её боялся. (7)Она ощупывала нас железными пальцами, курила и приговаривала грубо: (8)«Кто же это в нашей жизни хнычет, а?» (9)Потом мыла руки. (10)И однажды я слышал, как она бормотала про себя: (11)«Боже мой, какая худоба эти подростки. (12)Война… (13)Война». (14)И её бормотания мне напоминали заговоры старой колдуньи.

(15)Ели мы мало. (16)И я иногда замечал за собой: нагнёшься — и вдруг серая дымка зальёт голову и глаза. (17)В такую минуту и произошло несчастье. (18)Я не заметил, как вместо пилы надвинулось на меня пронзительное солнце, и обожгло, и ударило по глазам. (19)Потом где-то кричали: (20)«Мальчонку убило!» (21)А я думал: вот, кого-то убило. (22)И хотел тоже узнать, кого же это убило, всё хотел побежать и не мог…

(23)А в ушах звенело: «Убило! Убило! Убило!..»

(24)Потом я лежал в белой палате и видел перед собой нашу врачиху. (25)Мне было больно, очень больно, но она говорила грубым басом:

(26)— Кто же это в нашей жизни хнычет, а?

(27)Она трогала меня руками, от которых пахло табаком. (28)Я от испуга переставал плакать.

(29)Я стал поправляться. (ЗО)Иногда страшная врачиха задерживалась у моей кровати. (31)Глаза у неё были тёмные, лицо скуластое.

(32)И говорила она жестковато, ровно, словно допрашивала:

(33)— Отца с матерью нет? (34)А где жил? (35)Папиросами торговал… (36)Да, гадко. (37)А вот учиться надо.

(38)Нет, всё-таки я её очень боялся. (39)Нянечка у нас была добрая, и она рассмеялась, когда я рассказал ей про врачиху.

(40)— Она хорошая. (41)У неё муж погиб на фронте, ребёнок умер. (42)А она вон басит, как будто ничего и не было…

(43)Скоро меня выписали. (44)Сама врачиха вышла меня проводить. (45)Она курила папиросы и говорила резковато:

(46)— В детдоме будешь жить, я договорилась. (47)Учись. (48)Это нужно. (49)Может, я когда зайду… — (50)Она осеклась.

(51)Я посмотрел и впервые увидел, что она совсем не страшная, эта наша врачиха. (52)И ещё я понял, что, может быть, впервые надо сказать уже ей: (53)«Кто же это в нашей жизни хнычет, а?»

(А. Приставкин)

III. Шаг третий. Объясняем смысл фрагмента текста.

Приведённые слова отражают изменение отношения мальчика к врачу: за её суровой внешностью скрывается заботливая женщина, пережившая личную трагедию и сама нуждающаяся в поддержке.

«Фраза, с которой на протяжении всего рассказа врач обращается к пациентам, в конце текста адресована самой героине, за грубой внешностью которой мальчик разглядел заботливого человека с израненной душой».

IV. Шаг четвёртый. Ищем в тексте аргументы, которые подтвердят

ваши мысли по поводу содержания данного фрагмента.

«Мы видим, как вначале „врачиха» пугает мальчика своим грубым голосом, запахом табака и „железными пальцами» (предложения 6—7).

Однако после слов нянечки „Она хорошая. У неё муж погиб на фронте, ребёнок умер» (предложения 40—41) герой понимает, как много страданий и горя носит эта женщина в своей душе».

V. Шаг пятый. Делаем вывод и пишем заключение.

Вывод.

«Таким образом, приведённая фраза показывает желание мальчика поддержать женщину, которая, несмотря на все свои беды, не утратила способности заботиться об окружающих».

В сочинении возможен также иной путь рассуждения — от анализа текста к аргументам, которые помогают раскрыть смысл его финала. Предлагаем вам прочитать сочинение, написанное именно по такой схеме.

«Повествование в этом коротком рассказе ведётся от лица мальчика-сироты, работающего во время Великой Отечественной войны в тылу на заводе. В суровое военное время дети становились к станкам и трудились наравне со взрослыми.

Фразу „Кто же это в нашей жизни хнычет, а?» произносила врач, обращаясь к детям. Герой текста боялся эту „страшную врачиху», как её называли в цехе: она была с „железными пальцами» и грубым прокуренным голосом. Но за суровой внешностью женщина скрывала свою семейную трагедию — гибель мужа на фронте и смерть ребёнка — и жалость к пациентам, которых война лишила детства. Об этом мы узнаём из предложений 40-42.

Наверное, маленький пациент, попавший в аварию на заводе, напомнил её умершего ребёнка, поэтому она приняла такое участие в его судьбе. Об этом мы читаем в предложениях 46-50, показывающих её глубоко спрятанные эмоции.

Вот почему рассказчику так хочется сказать ей её любимую фразу: „Кто же это в нашей жизни хнычет, а?», чтобы поддержать эту удивительную женщину, проявить к ней сострадание». (158 слов)

А теперь прочитайте несколько сочинений девятиклассников, проанализированных экспертом. Обратите внимание на комментарий эксперта и на выставленные им баллы. Сочинения написаны по тексту В. Крапивина (см. с. 43-45).

Что проверяет эксперт?

Эксперт проверяет работу по четырём критериям:

С 2 К1. Понимание смысла фрагмента текста:, С2 К2. Наличие примеров-аргументов:, С,КЗ. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения:, С2 К4. Композиционная стройность работы:, Сочинение 1

| Сочинение | Комментарий эксперта | Баллы |

| Смысл данного фрагмента текста Крапивина В. П. я понимаю так. «Это старые мудрые книги, в них есть душа. Ты сбереги их, родной мой, и придёт время, когда они станут твоими друзьями». | Объяснение содержания фрагмента в работе ученика отсутствует. | С 2 К1- 0 баллов |

| Раскроем смысл фрагмента. Журка рассматривал интересную книгу «Три мушкетёра», которую ему передал его дедушка. Мальчик нашёл между страницами письмо, где дед пишет, что передаёт ему все свои книги. | Ученик привёл из текста один пример-аргумент, который соответствует объяснению содержания данного фрагмента. | С 2 К2- 2 балла |

| Он хочет, чтобы внук полюбил книги и дорожил ими. Это самый ценный подарок для Журки. Придёт время, и он прочитает все подаренные ему книги, и они станут ему друзьями. Таким образом, дедушка хочет приучить внука любить и дорожить книгами. Вез них человек был бы глупым и необразованным. (105 слов) | Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Грамматическая ошибка: «любить и дорожить книгами». В работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. Допущена ошибка в построении текста. | с 2 кз- 1 балл С2 К4- 1 балл |

| Всего: 4 балла | ||

| Сочинение 2 | ||

| Смысл данного фрагмента текста я понимаю так: книги — друзья человека, которые учат жизни. Они общаются с читателем, и, читая их, человек погружается в мир героев, чувствует их судьбу и вникает в мельчайшие подробности. | Ученик дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет. | С 2 К1- 2 балла |

| Приведём примеры из текста советского и российского детского писателя В. Крапивина. Так, в предложении № 20 говорится о том, как внимательно слушал Журка рассказы о плаваниях Беринга и Крузенштерна и как они повлияли на него. | Ученик привёл из текста один пример-аргумент, который соответствует объяснению содержания данного фрагмента. | С 2 К2- 2 балла |

| Письмо, написанное Журке его дедушкой, звучало как завещание. В тексте показано, как сильно дедушка желает передать свой опыт Журке, а это возможно только через книги. Так, мы раскрыли фрагмент текста В. Крапивина. (100 слов) | Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет. | С 2 КЗ- 2 балла С2 К4- 2 балла |

| Всего: 8 баллов | ||

| Сочинение 3 | ||

| Я считаю, что мысль данного фрагмента заключается в том, что книги, которые собирал дедушка, были очень дороги для него. Ведь книги воспитывают, учат человека, и дедушка хотел, чтобы его внук тоже прошёл свой жизненный путь в сопровождении книг | Ученик дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет. | С 2 К1- 2 балла |

| Действительно, книги и в нашей жизни всегда сопровождают и учат нас. Мы набираемся опыта, переживаем, радуемся вместе с героями книг. Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к тексту В. Крапивина. Так, в предложении № 5 мы видим радостную реакцию мальчика, на взятую им книгу. | Ученик привёл из текста два примера-аргумента,которые соответствуют объяснению содержания данного фрагмента. | С 2 К2— 2 балла |

| «Это были старые друзья», — пишет автор. А в предложениях N° 17, 18, 19 показано бережное отношение дедушки к книгам. Он действительнолюбит их. Каждая книга очень важна и дорога для него. Итак, мы доказали, что книги очень важны для нас, и каждая книга имеет свою душу. (126 слов) | Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Работа характеризуется ком- позиционной стройностью и завершённостью, ошибок в по- | с 2 кз- 2 балла С2 К4- 2 балла |

| Всего: 9 баллов |

При написании сочинения не забывайте также о типовых конструк циях(см. с. 55).

Осторожно, ошибка!

Обратите внимание на то, что типовые конструкции для сочинения 15.2 несколько отличаются от подобных им, перечисленным в первой главе книги для сочинения по заданию 15.1. Часто ученики выучивают только некоторые из этих конструкций и используют в сочинениях всех типов, не вникая в смысл этих клише.

| Типовые конструкции для сочинения по заданию 15.2 | ||

| Типовые конструкции для введения | Типовые конструкции для основной части | Типовые конструкции для заключения |

| Попробуем разобраться в смысле этого высказывания | Своё объяснение смысла этого фрагмента я могу подтвердить примером… | Таким образом, итак, в заключение, как видим … |

| По моему мнению, в данном отрывке содержится главная мысль текста, заключающаяся в следующем:.. | Примером может стать фрагмент из текста, в котором | Итак, можно увидеть, что… |

| Смысл данного фрагмента (отрывка, предложения) я понимаю так:… | Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к… предложению текста. | Мне удалось проиллюстрировать примерами из текста верность данного мной объяснения фрагмента текста. |

| Смысл последних строк текста (финала текста) заключается в | Подтвердить данную мысль можно примером из… предложения текста. | В результате рассуждения мы пришли к выводу о том, что… |

| Автор данного текста (или фамилия автора) приглашает читателя к размышлению над тем, … | Справедливость этого вывода можно доказать на примере … предложения. | Эти примеры из текста стали убедительным доказательством моей трактовки (моего объяснения) фрагмента текста. |

| Текст заканчивается словами: «…». На мой взгляд, речь идет о том, что… | В подтверждение собственных выводов приведу пример из… предложения прочитанного мною текста. | |

| В этом отрывке автор говорит о том, что… | Предложение №… подтверждает мысль о том, что… |

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Готовое сочинение 9.2 «Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину. »

Задание 9.2:

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину. »

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Текст для сочинения 9.2:

(1)Метрах в пяти от огромного офисного здания на обледенелом грязном асфальте стояла на трёх ногах худая бездомная собака со слезящимися глазами и кого-то высматривала в дверях. (2)Больная нога, видимо, мёрзла, и собака, прижимая её к животу, невольно приседала.

(3)Выражающим муку, загнанным взглядом она равнодушно провожала одних, заискивающе виляла хвостом перед другими, третьи бросали ей что-то вроде: «Ну что, Жучка?» –

“>– и её глаза загорались надеждой. (4)Но машинально заметившие её уже забывали о ней и равнодушно уходили или брезгливо отмахивались, и её слезящиеся глаза тухли, и она опять приседала, поджимая под себя больную ногу.

(5)И я понял, что она никого не ждёт, а выбирает себе хозяина. (6)Бездомная жизнь, без сомнения, была ей уже невмоготу, и она выбирала хозяина. (7)Она дрожала от холода, была голодна, и глаза её, худое тело, хвост умоляли: «Ну, посмотрите на меня кто-нибудь, ну, возьмите меня кто-нибудь, а я отвечу вам такой любовью. » (8)Но усталые люди шли дальше. (9)Бедная собака порывалась идти то за одним, то за другим, даже делала несколько шагов вслед, но тут же возвращалась.

(10)Она остановила свой выбор на молодой женщине, такой же усталой. (11)Женщина скользнула взглядом по собаке и прошла мимо, но собака пошла за ней, сначала неуверенно, потом решительно и безоглядно. (12)Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу преданно завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. (13)Собака легла и положила голову на лапы. (14)Она уже не ласкалась униженно, она просто ждала, не сводя с женщины глаз. (15)Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла хвостом и почти на брюхе подползла к её ногам.

(16)Женщина достала из сумки булку, положила её перед собакой, но та не ела, глядела в глаза женщине: она понимала, что от неё хотят отделаться подачкой.