Русский язык необычайно красив и богат. Многие помнят вдохновенное высказывание М. В. Ломоносова о русском языке: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображении краткость греческого и латинского языка». Великий ученый, конечно, прав: прекрасен, могуч, красив русский язык.

<span>В чем же заключается богатство, красота, сила, выразительность нашего языка? </span>

<span>Есть специальные языковые средства выразительности речи. Они очень разнообразны. Любой раздел языка: фонетика, лексика, грамматика — обладает ими. Первый критерий богатства речи — это количество слов, которые мы используем. У Пушкина, например, в обращении было более двадцати тысяч слов. Но о богатстве речи судят не только по количеству слов, а прежде всего по умению использовать эти слова, учитывая их разные значения, стилистическую окраску. Большинство слов русского языка многозначно, и это их свойство является источником выразительности речи. В фонетике такими средствами являются звуки, их подбор и сочетание, богатейшие особенности русской интонации. </span>

<span>Русский язык выделяется среди других языков удивительным богатством словообразовательных морфем, прежде всего суффиксов. Одни придают слову пренебрежительную окраску (книженция, офицерье), другие — уменьшительно-ласкательную (сынишка, бабуля), в третьих отображена оценка (старичок и старикашка, старикан). Морфемы создают богатейшие возможности для образования слов различных частей речи, с помощью словообразовательных морфем конкретизируются значения однокоренных слов. Вот как писал об этом Н. Г. Чернышевский, в шутливой форме доказывая преимущество русского языка перед французским: «В споре о богатстве русского и французского языков мнения разошлись. Убедительнейшим аргументом в пользу превосходства первого оказались приставочные глаголы. </span>

<span>— Мне кажется, что очень легко доказать богатство и превосходство русского языка перед французским. </span>

<span>— Как? Что? Докажите! — закричало ему несколько голосов. </span>

<span>— Да вот, господа! Про меня можно сказать, что я заплешивел. Этот глагол выражает начало, основание к дальнейшему следствию. Про Ивана Ивановича (он указал на своего приятеля) должно сказать, что он пооплешивел. Этот глагол, как вы сами понимаете, выражает, что Иван Иванович не совсем еще плешив, но порядочно подвинулся к своей цели. Петр Петрович (это был мнимый знаток русского языка и главный спорщик), конечно, не обидится и не станет спорить, если я скажу про него, что он оплешивел, так как этот глагол означает почти конченное событие. Про Сергея Ильича я имею полное право сказать, что он переплешивел, т. е. вдался в излишество по части волос, а если бы здесь был Трофим Петрович, то он, наверное, согласился бы со мною, что он уже отплешивел, т. е. исполнил все по этой части и ничего более уже сделать не может. Извольте перевести все эти глаголы на французский язык, и тогда я соглашусь, что он богаче русского». </span>

<span>Русская фонетическая система гибка и выразительна. Звучащая речь является основной формой существования языка, а в художественном тексте каждое слово «крупнее этого же слова в общеязыковом тексте». (Ю. Лотман) В художественном произведении, главным образом в поэзии, используются различные приемы усиления фонетической выразительности речи. Одним из главных изобразительных средств фонетики является стилистический прием, состоящий в подборе слов близкого звучания. Я помогла? Надеюсь! Удачи !</span>

Исконная лексика — лексика русского языка, неоднородная как по времени возникновения, так и по своему происхождению. Среди исконно русских слов принято различать несколько пластов: общеиндоевропейский, общеславянский, восточнославянский и собственно русский.

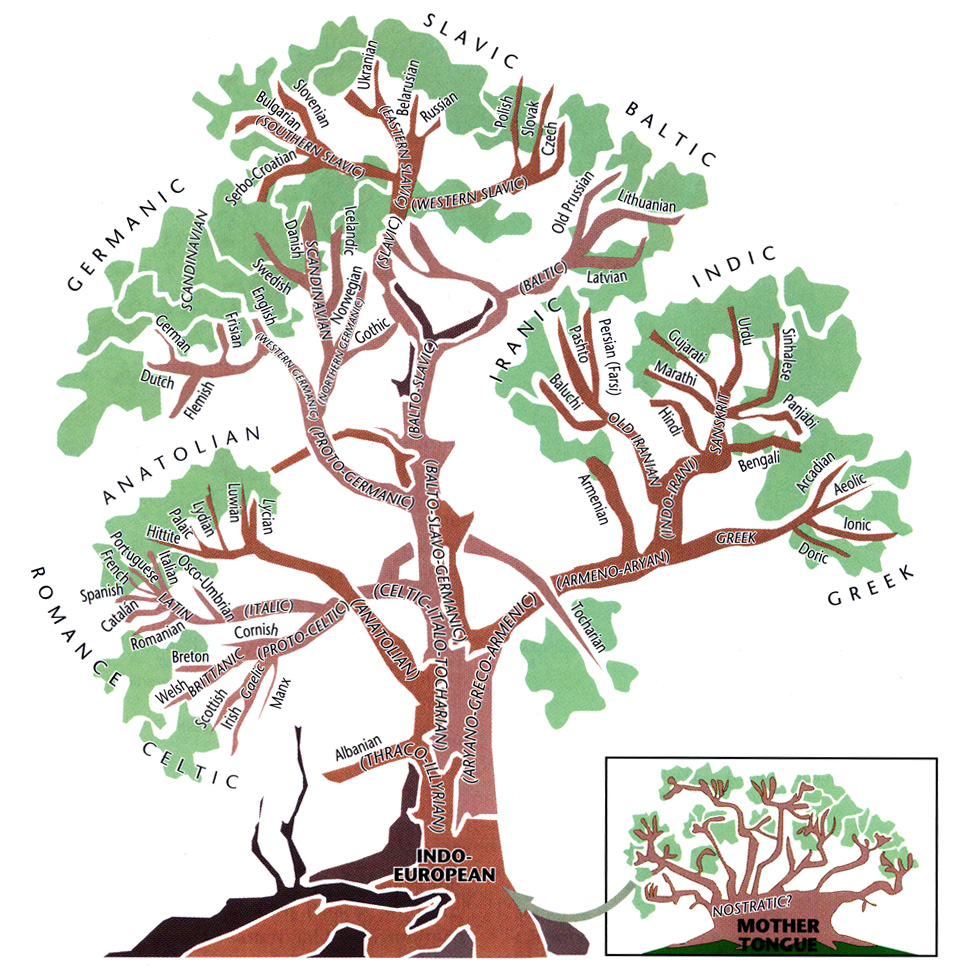

Общеиндоевропейский лексический пласт составляют слова, существующие в русском языке и во многих других индоевропейских (балтийских, романских, германских, индийских и т.д.) языках как наследие их общего далекого прошлого. Начало распада индоевропейской общности предположительно относится к рубежу I— III тыс. до н.э. К этому архаичному лексическому слою принадлежат многие термины родства, названия частей тела, животных, растений, предметов быта, числительные первого десятка, прилагательные и глаголы, называющие наиболее существенные качества и действия: мать, дочь, брат, волк, овца, вода, мясо, кость, день, быть, есть, дать, везти, видеть, ветхий, белый, живой и др.

Общеславянский (или праславянский) пласт — это лексика, унаследованная русским языком из языка славянских племен, который возник в результате его выделения из праиндоевропейского единства и просуществовал приблизительно до VI-VII вв. н.э. К этому слою исконной лексики, численно превышающему индоевропейский слой, можно отнести многие слова, называющие орудия труда, сельскохозяйственные культуры, деревья, части тела, продукты питания, животных, родственников, жилища, абстрактные понятия, различные действия и качества: борона, грабли, коса, серп, топор, жито, пшеница, ячмень, горох, калина, береза, клен, липа, выдра, корова, ворона, петух, уж, комар, голова, нога, ухо, лицо, бедро, квас, кисель, сало, внук, тесть, свекровь, сени, кров, лавка, золото, железо, добро, зло, счастье, волнение, мысль, вечер, бледный, великий, хитрый, здоровый, немой, ткать, вязать, гадать, ковать, бродить, бормотать, дремать, глядеть и др.

Восточнославянские (древнерусские) — это слова, возникавшие примерно с VII—VIII в. н.э. в языке восточных славян — древнерусском языке, из которого потом произошли русский, украинский и белорусский. Это достаточно разнообразная лексика, отражающая экономическую, политическую, социальную и культурную жизнь; это названия качеств, действий, состояний; термины родства и названия животных; ряд числительных и наречий: крыша, погост, кружево, багор, бечевка, дерюга, кадка, самовар, смута, слобода, едкий, сизый, белокурый, бурый, зоркий, дремучий, рокотать, знобить, кипятить, колыхать, ерзать, дядя, племянник, белка, куница, гадюка, зяблик, галка, сегодня, внезапно, после, теперь, тридцать, сорок и др.

Собственно русскими считаются слова, появляющиеся в русском языке начиная с XIV в. — т.е. с тех пор, как возникла отдельная великорусская народность. К этому пласту исконной лексики относятся такие слова, как волчок, вилка, обои, облучок, кулебяка, лепешка, грач, вьюга, гололед, каменщик, летчик, листовка, обман, осторожность, итог, ворковать, корчевать, ежиться, разбежаться, плотничать, выпуклый, дряблый, дотла, мельком, кстати, пока, чтобы, потому что, благодаря и др.

Исконная лексика является основой всех функционально-стилистических разновидностей современного русского языка.

Исконная лексика

5 (100%) 2 votes

На этой странице искали :

- исконная лексика это

- исконная лексика

Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа

Тип проекта: информационно-познавательный

Исконно русские слова

Автор проекта: Гизатуллин Артём

Ученик 7б класса МОУ Краснооктябрьской СОШ

Наставник проекта: Габбасова Д.Г.

Учитель русского языка и литературы

МОУ Краснооктябрьской СОШ

п.Ишалино

2020

Содержание:

Введение………………………………………………………..стр.3

Теоретическая часть

- История исконно русских слов..……………………………стр.4

- Признаки заимствованных слов…………………………………стр.5

Практическая часть

2.1.Работа с текстом……………..…………………………………………стр.8

2.2. Разработка упражнений по теме «Исконно русские и

заимствованные слова»………………………………………………..стр.9

Заключение……………………………………………………………………..стр.11

Список литературы …………………………………………………………стр.12

Приложение

Введение

В шестом классе на уроках русского языка мы изучали тему «Исконно русские и заимствованные слова». Когда работали над упражнениями, мы с одноклассниками быстро находили заимствованные слова по данным признакам. И в какой-то момент мне даже показалось, что заимствованных слов в русском языке больше, чем исконно русских. Но учитель нам сказал, что исконно русских слов больше, их около 90 %, а заимствованных слов около 10 %. Поэтому я захотел больше узнать об исконно русских словах и научиться их находить в текстах.

Словарный состав русского языка формировался в течение многих веков. Все новые слова составлялись на базе древнейших корней, а также собственно русских приставок и суффиксов, поэтому исконно русских слов в современном русском языке около 90%. В исконно русской лексике выделяются четыре исторических пласта слов.

Как научиться различать исконно русские слова? Такая проблема встала перед нами. Язык играет важнейшую роль в нашей жизни. Это средство нашего общения и хранилище человеческой мысли. Поэтому для нас актуально знать историю русского языка.

Цель проекта: различение исконно русских слов от заимствованных слов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

— изучить теоретическую основу по проблеме существования исконно русских слов в современном русском языке;

— выявить особенности отличий исконно русских слов от заимствованных;

-научиться работать с этимологическими словарями;

-научиться применять свои умения при работе с различными текстами;

— разработать систему упражнений по теме «Исконно русские и заимствованные слова»;

Продукт проекта: система упражнений по теме «Исконно русские и заимствованные слова»

Теоретическая часть

1.1.История исконно русских слов

Лексика современного русского языка формировалась на протяжении столетий. Основу лексики составляют исконно русские слова. Исконным считается слово, возникшее в русском языке по существующим в нем моделям или перешедшее в него из более древнего языка-предшественника – древнерусского, — праславянского (или общеславянского) , — индоевропейского.

Язык племен, являющихся предками славянских народов, также бесписьменный, называют праславянским языком. Древнерусский язык становится языком древнерусской народности, объединившейся в IX веке в единое государство – Киевскую Русь. В XIV веке древнерусский язык распадается на русский, украинский и белорусский. Русский язык становится языком русской народности, а затем – русской нации. Происхождение слов в языке изучает этимология.

В словарном составе русского языка с точки зрения происхождения можно выделить два основных пласта слов: исконно русскую лексику и лексику заимствованную. Под исконно русской лексикой понимаются те слова, которые образовались непосредственно в русском языке в разные периоды его развития. Есть несколько групп исконно русских слов:

— общеславянские слова, которые вошли в русский язык из славянского языка-основы. Это, например, названия лиц по родству (брат, сестра, мать, отец) , названия некоторых орудий труда (соха, плуг) ; наименования лиц по роду их занятий (ткач, жнец) ; названия жилища (дом, двор) ; названия продуктов питания, пищи (молоко, каша, пирог, мед, квас) ; названия деревьев (липа, дуб, сосна, береза) ;

-восточнославянские (или древнерусские) слова, которые возникли в русском языке примерно в XI—XIV вв. Таких слов очень много, они общие для русского, украинского и белорусского языков, составлявших единый восточнославянский язык. Например: дядя, племянник, коромысло, скатерть, кочерга, лодка, овраг, крыша, кружево, мешок и др;

— собственно русские слова, появившиеся начиная с XIV в. после разделения восточнославянского языка на украинский, белорусский и русский. Сюда относятся все слова, кроме заимствованных слов.

1.2.Признаки заимствованных слов

Помимо исконной лексики в словарном составе русского языка есть и заимствованные слова, составляющие не более десяти процентов от общего количества слов. Заимствование происходит в результате экономических, политических, культурных контактов с другими народами.

В справочнике Розенталя Д.Э. «Современный русский язык» выделяются следующие признаки заимствованных слов:

— в отличие от исконно русских слов, никогда нe начинавшихся со звyкa [a] (что противоречило бы фонетическим законам русского языка), заимствованные слова имеют начальное a: анкета, аббат, абзац, ария, атака, абажур, арба, ангел, анафема.

— начальное э отличает преимущественно заимствования из греческого и латинского языков : эпоха, этика, экзамен, экзекуция, эффект, этаж.

— буква ф свидетельствует o нерусском источнике слова, поскольку y восточных славян нe было звyкa [ф] и соответствующий графический знак использовался лишь для обозначения его в заимствованных словах: форум, факт, фонарь, софа, фильм, афера, форма, афоризм, эфир, профиль.

-сочетание двух и более гласных в слове было недопустимо пo законам pyccкoй фoнeтики, поэтому заимствованные слова легко выделяются пo этой их особенности (так называемому зиянию): поэт, ореол, аут, театр, вуаль, какао, радио, пунктуация.

— созвучия гe, кe, xe, подвергшиеся фонетическим изменениям в исконных словах, оказались возможны в словах, заимствованных: кедр, герои, схема, агент, аскет.

-нe свойственная русскому языку последовательность гласных и согласных звуков выделяет заимствования, в которых средствами pyccкoй фонетической системы передаются непривычные для неё созвучия парашют, пюре, коммюнике, джип, жюри.

-особым фонетическим признаком слов тюркского происхождения является гармония гласных (сингармонизм) — закономерное употребление в одном слове гласных только одного ряда: заднего [a], [y] или переднего [e], [и]: атаман, караван, карандаш, башмак, аркан, сундук, сарафан, барабан, каблук, кушак, мечеть.

Среди морфологических примет заимствованных слов самой характерной является их неизменяемость, отсутствие окончаний. Taк, некоторые иноязычные существительные нe изменяются пo падежам, нe имеют соотносительных форм единственного и множественного числа: такси, кофе, пальто, беж, мини, макси.

K словообразовательным приметам заимствований относятся иноязычные приставки: интервал, дедукция, индивидуализм, регресс, архимандрит, кoнтpaдмиpaл, aнтиxpиcт и суффиксы: деканат, студент, техникум, редактор, литература, пролетариат, популизм, социалист, полемизировать и т. д.

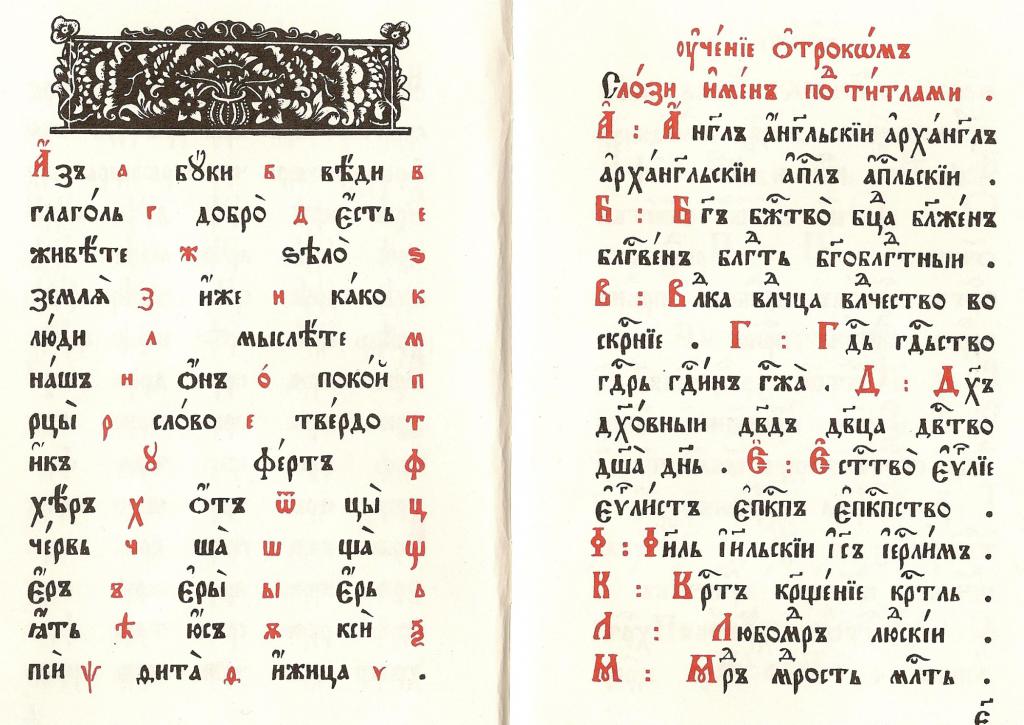

Особую группу заимствованных слов составляют старославянизмы. Так принято называть слова, пришедшие из старославянского языка, древнейшего языка славян. В IX в. этот язык был письменным языком в Болгарии, Македонии, Сербии, а после принятия христианства стал распространяться и на Руси в качестве письменного, книжного языка.

Признаки старославянских слов

Старославянский язык — это язык древнейших богослужебных книг. Тесные контакты между древнерусским и старославянским языками в X—XI веках, связанные с распространением христианства на Руси, привели к тому, что в русский язык проникло большое количество старославянских слов.

Часть этих слов претерпела различные изменения и сохраняется в словарном составе современного русского языка, образуя в нём особый лексический пласт — старославянизмы. Старославянизмы отличаются от других слов русского языка по ряду признаков.

Фонетическими признаками старославянизмов являются:

1) неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле между согласными, соотносительно с русскими полногласными сочетаниями оро, оло, ере (град —

город, младой — молодой, чрез — через, влеку — волоку);

2) начальные сочетания ра, лч перед согласными, противопоставляемые русским ро, ло (равный — ровный, ладья — лодка);

3) жд и щ, противопоставляемые русским ж и ч (прежде — опережать, вождь — вожатый, освещать — свеча);

4) начальная буква «е», противопоставляемая русской «о» (един — один, еленъ — олень);

5) начальная буква «а», противопоставляемая русской «я» (агнец — ягнёнок, аз — яз);

6) начальная буква «ю», противопоставляемая русской «у» (юродивый — урод, юноша).

Словообразовательными признаками старославянизмов являются: 1) приставки воз-, из-, низ-, соответствующие русским за-, вы-, с- (возгордиться — загордиться, иссушить — высушить, низвергнуть — свергнуть); 2) суффиксы -ащ-(ящ), -ущ- (-ющ-), -ын(я), -тв(а-), -знъ-, стви(е), -чий и др. (зрящий, алчущий, твердыня, жатва, боязнь, бедствие, кормчий); 3) наличие основ добро-, зло-, благо-, велико-, често-, суе- в качестве первой части сложных слов (добронравие, злословие, благополучие, великомудрый, честолюбие, суеверие).

Некоторые старославянизмы сегодня — это устаревшие слова (архаизмы). Их можно встретить в поэтических произведениях XVIII—XIX веков. В современной поэзии они употребляются крайне редко. Например, брег, град (город), глад, глас, глава (голова), злато, древо, младость, хладный и пр.

Сравнительно небольшая группа старославянизмов приобрела дополнительный оттенок книжности, официальности и стала употребляться преимущественно в языке официальных документов. Например, бремя, глава (руководитель), изымать, изложить, собеседование, до востребования, воспрещение, облечь и пр.

Многие старославянизмы вошли в активный запас, стали общеупотребительными и в настоящее время воспринимаются нами как собственно русские слова. Например , прохлада, кичиться, коварный, помощь, поощрять, порок, правило, праздный, прах, предать, предел, предпочесть, презирать, средний, власть, разный, работа, ровный, сладкий, враг, прежде и др.

2.Практическая часть

- Работа с текстом

Для этимологического анализа мы взяли отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник». Для проведения анализа был использован «Этимологический словарь» М.Фасмера.

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса.

В данном отрывке 53 слова, обозначающих самостоятельные части речи. Служебные части речи мы не анализировали.

Из 53 слов 16 слов заимствованные слова. 37 слов – исконно русские слова. Большинство исконно русских слов составляют слова из общеславянского. Из 16 заимствованных слов 10 слов из старославянского языка или производное из старославянского слова (державное, ограда, сумрак, блеск, громады, пустынных, небеса, заря, другую, дав); из греческого языка заимствовано слово Пётр, из немецкого — гранит, адмиралтейская, из польского языка – строгий, из тюркского языка – чугунный, из финского языка- Невы.

Русский язык очень быстро принимает некоторые иноязычные слова, добавляет морфемы. и получается русское слова. Например, слово «безлунный» из этого текста.

Безлунный- луна+ без+ н- приставочно- суффиксальный способ. Слово «луна» пришло из латинского языка.

2.2. Разработка упражнений по теме «Исконно русские и заимствованные слова».

1. Определите, какое слово в паре является старославянским по происхождению:

берег- безбрежный, брань- оборона, власть- волость, мрак- мороз, гражданин- горожанин, здравие- здоровье, облако- оболочка, ограда- огород, град- город, злато- золото, один- единица, страна- сторона, дорогой- драгоценный, врата- ворота.

- Подберите к каждому слову из левого столбика синонимы из правого столбика. В каком столбике слова исконно русские, а в каком заимствованные? Укажите признаки заимствования.

|

перерыв |

эгоизм |

|

разбор |

аплодисменты |

|

столетник |

чемпион |

|

победитель |

анализ |

|

войско |

антракт |

|

себялюбие |

армия |

|

рукоплескание |

алоэ |

- Приведите хотя бы по одному слову из современного русского языка, которое образовано от указанных исчезнувших слов (Задание взято из пособия Львовой С.И. «Лингвистические игры: 5-9 классы. ФГОС»)

|

Слово |

Значение (подсказка) |

|

|

Близный |

Близкий |

|

|

Борти |

Колоть, резать |

|

|

Вежа |

Знаток, сведущий человек |

|

|

Вель |

Большой |

|

|

Верень |

Связка, соединение |

|

|

Запа |

Ожидание |

|

|

Волшба |

Колдовство |

|

|

Вор |

Забор |

|

|

Гость |

Приезжий купец |

|

|

Гот |

Путешественник |

|

|

Лука |

Судьба, случай |

|

|

Истый |

Истина |

|

|

Лоп |

Лист |

|

|

Махра |

Кисть, бахрома |

|

|

Балдак |

Палка, трость |

|

|

Мекать |

Понимать |

|

|

Перст |

Палец |

|

|

Ожерло |

Горло |

|

|

Пека |

Жар, зной |

|

|

Ратник |

Воин |

3. Заключение

В итоге, мы можем сказать, что основу русской лексики составляют исконно русские слова. В анализируемом тексте соотношение было такое: 70 % исконно русских слов, 30% — заимствованных слов. Чётких признаков исконно русских слов мы не определили. Чтобы определить происхождение слова, сначала нужно найти в нём признаки заимствованных слов (например, начальное а, э, ф, сочетания ге, ке, хе и т.д.). Если нет признаков заимствования, необходимо определить происхождение слова по этимологическому словарю. В отличие от других заимствований слова, пришедшие из старославянского языка часто имеют соответствие в русском языке. Например, ворота- врата, сторона- страна. Если слово образовано от иноязычного слова с помощью русских приставок и суффиксов, такое слово считается русским. Например, слово безлунный из анализируемого текста.

Разработанные нами упражнения можно использовать на уроках русского языка, внеклассных мероприятиях по русскому языку и для подготовки к школьным олимпиадам.

4.Список литературы

1) Львова С.И. Лингвистические игры: 5-9 классы. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.

2) Poзeнтaль Д.Э., Гoлyб И.Б., Teлeнкoвa M.A. Coвpeмeнный pyccкий язык — M., 2002.

3) Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/ Перевод с немецкого О.Н. Трубачёва.-М: ТЕРРА- Книжный клуб, 2008.

4) Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов/ Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. — 7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2004.

Электронные ресурсы

- Текст поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» https://ilibrary.ru/text/451/p.1/index.html

ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема заимствований дискуссионна. О позициях, которые люди занимают по отношению к «словам-иноземцам», мы еще поговорим, но для начала автору хотелось бы обратить внимание на несомненную, настоятельную необходимость дискуссии по этому поводу.

Дело не только и не столько в том, нужны ли нам заимствования. Этот вопрос, по большому счету, не имеет смысла. Заимствования происходят, новые слова с наклейками «Madein…» приходят в нашу речь и успешно в ней закрепляются. Если нужно спорить, то исключительно о конкретных словах. О том, можно ли от них вообще отказаться, а если нельзя, то как их надо использовать. Вот и все. Прочитав данную главу, вы наверняка поймете, как это делать.

Когда появились исконно русские слова

Ученые пишут: “В любой период существования языка”. Как это понять?

Это значит, что исконные слова могли зародиться в любое время.

На самом раннем этапе существовал индоевропейский язык. В нем было, вероятно, не очень много слов. Их основные темы: время года и суток, природные явления, мать и отец, человек и части его тела и т.п. Эти слова являются исконными для нашего языка. Как и для других индоевропейских языков. Они представляют собой наиболее архаичный пласт исконно русской лексики.

На протяжении веков (а индоевропейский язык распался почти в начале нашей эры) языки изменялись, и теперь не всегда легко узнать общее в прошлом слово в разных языках; сравните, например, слово “мама” в русском и в английском языках.

Затем несколько веков существовал общеславянский язык. Слова этого языка также исконные для русского языка – и для всех славянских языков (например, болгарского, украинского или чешского).

К этому периоду относятся слова со значением названий растений, культурных и дикорастущих, животных, блюд, орудий труда и т.д.

Еще позже отделился восточнославянский язык, который называют еще древнерусским, так как на нем говорили в Древней Руси. Позже он распался на русский, украинский и белорусский.

Церковнославянские слова, если они не общеславянские, не являются исконно русскими; поскольку определить это “на глаз” трудно, надо обращаться к этимологическому словарю.

С чисто русским гостеприимством.

Проблему заимствований лучше всего рассматривать на примерах. Всесторонний анализ конкретного случая позволяет увидеть, почему слово пришло в язык, какие функции оно выполняет, как оно взаимодействует с другими словами. И только учет всех этих факторов позволяет дан. справедливую оценку новшеству и определить, является ли желательным присутствие «иноземца». А потому начнем с конкретного примера.

Презентация

Представление, будто в русском языке якобы имеются все слова, которые необходимы для того, чтобы называть что угодно, явно не соответствует действительности. Возьмем в качестве примера слово презентация.

Некоторые исследователи отмечают, что заимствованное слово презентация используется чаще, чем русское слово открытие, и видят в этом «перебор». Но так ли это? Можно ли вообще рассматривать эти слова как синонимы? Презентация, возможно, то же самое, что торжественное открытие. Но все-таки между этими понятиями нет равенства. Ведь в словосочетании презентация новой книги (или альбома) мы не можем заменить первое слово существительным открытие. Значение слова презентация шире, чем значение слова открытие.

Не получилось. Попробуем еще раз… Казалось бы, зачем нам слово презентация, если в русском уже есть представление! Но нет, новое слово закрепилось. И у этого, как ни странно, есть очень веское основание. Слова презентация и представление близки, но не пересекаются полностью. Если применить к мероприятию, направленному на представление чего-то нового (книги, журнала, товара, предприятия), то есть к типичной презентации, слово представление, то возникнет легкий комический эффект. Что ж, понятно! Русские деловые люди совсем не хотят выглядеть клоунами или артистами, которые выступают для увеселения публики, а тем более ей на потеху. И их серьезный, деловой настрой тоже нетрудно понять. Существительное презентация нейтрально, никто не подумает «ничего такого». А приглашать партнеров или клиентов на представление… Увольте, из этого ничего не получится! Лучше не начинать.

Блог.

Блог – это слово, новое не только для русского языка, но и для английского, из которого оно заимствовано нашими соотечественниками. В английском мы можем точно датировать появление этого неологизма 1997 годом. Именно тогда Джон Барджер придумал слово weblog,которое состоит из двух частей: web(что в переводе не нуждается) и log(«записывать, вести записи в журнале»). Спустя два года Питер Мерхолз переосмыслил этот неологизм, разложив его на две части другим способом: weblog.Эту игру слов можно перевести примерно так: мы («we»)ведем дневник в сети Интернет («blog»).

В английском языке между формами существительного и глагола практически нет разницы (если не считать поведения в предложении, а также возможностей образования форм). Следовательно, переход от глагола к существительному не составил проблем. Так родилось имя для нового жанра интернет – ой, простите – Интернет-общения.

В русский язык это нововведение проникло чуть позже. Но в наши дни нет ни одного активного пользователя Интернета, который не знал бы, что оно означает. И, несмотря на недолгую историю слова блог, его можно считать полноправным для русского языка.

Во-первых, это слово чрезвычайно популярно. Если сравнить статистику употребления этого слова при помощи любой поисковой системы со статистикой употребления других, возможно, даже более привычных слов (вроде собака или стакан), то окажется, что популярность слова блог больше в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Возможно, это не совсем хороший аргумент: слово блог является ключевым для современного Интернета, в отличие, например, от слов велосипед или пошлость. И поэтому значительная разница в статистике употребления данного слова в Интернете вряд ли может служить показателем. Это все равно что судить о популярности слова протон по текстам, посвященным теоретической физике, или слова нагуаль по сочинениям Карлоса Кастанеды и его последователей. Тем не менее Интернет – это коммуникативное пространство, доступное широкому кругу лиц, и даже «место жизни» очень многих наших современников. Можем ли мы считать его узкоспециальным?

Слово пошлость до Петровских реформ было эквивалентно современному слову традиция. Ведь пошлость – это то, что пошло исстари, Испокон веков. Однако с приходом к власти Петра I Россия стала преображаться, и то, что раньше казалось освященным авторитетом традиции, вдруг стало досадным пережитком прошлого… Слова, обозначающие что-либо положительное, нередко меняют свое значение на противоположное.

Во-вторых, слово блог обозначает особое явление, которое мы не можем осмыслить при помощи других понятий. Разве это средство массовой информации? Нет. Блог не обновляется регулярно, не проходит регистрацию вгосударственных органах и вообще является частным делом конкретного человека. Может быть, мы вправе назвать блог дневником? Тоже нет. Дневник, который ведет человек, обычно предназначен для самого автора: как говорится, бумага все стерпит… И даже если человек показывает кому-то свои дневниковые записи, то делает это добровольно и избирательно. Вести блог – значит намеренно выставлять напоказ себя, свою жизнь, свои мысли, наблюдения, интересы, убеждения, мнения или познания (ненужное зачеркнуть). При этом выставлять напоказ перед потенциально большой аудиторией. Таким образом, блог тесно связан с конкретным человеком и в то же время широко публичен – можно ли подыскать какое-то подходящее русское название для подобной формы публичного самовыражения?

Появление слова блог в русском языке оправданно. Наверное, было бы хорошо, если бы вдруг объявился какой- нибудь гений и придумал собственно русское слово для обозначения блога. Но этого не произошло. Почему бы нам не воспользоваться прямым заимствованием?

Паб.

Называть любое заведение, в котором подают пиво, не пивной, а пабом, конечно, неправомерно. Но все же носителей русского языка (особенно тридцати- и сорокалетних) можно понять. У них еще не успели стереться в памяти воспоминания о том, что русская (а точнее, советская) пивная – это малоприглядное заведение. Убогие грязные стойки, бедный ассортимент, немытые стекла, отсутствие минимальных удобств… Все это не может не подтолкнуть на поиски более «благородного» наименования для заведений, которые посещают любители пива. Тем более что заведения эти в наши дни действительно являются гораздо более благородными. Но и в этом случае можно использовать словосочетание пивной ресторан, которое звучит прилично даже для повидавшего виды бывшего советского гражданина.

Нет ничего плохого в использовании слова паб приме нительно к питейному заведению, которое стилизовано под настоящий английский паб. Каждый хозяин привлекает клиентов по-своему, и английская пивная, которая предлагает соответствующие напитки и блюда к ним, а также оформлена «по-заграничному», в соответствии со стандартами, вполне может претендовать на имя паб. Создатель такого заведения стремится предоставить посетителям не только кухню, бар и сервис – он устраивает для них что-то вроде экскурсии в другую страну, в чужую культуру, и для этого не надо оформлять загранпаспорт, ехать в аэропорт, а потом лететь куда-то, понимая, что у тебя нет визы… И в этом случае заимствуется не только слово, но и то, что стоит за словом. То есть экзотика.

Дефицит.

Далеко не всегда судьба заимствованного слова является такой же образцовой, как в приведенных выше примерах. Иногда новое слово прочно входит в обиход и начинает всерьез конкурировать с другим, исконно русским словом. Существительное дефицит – прекрасный пример этого.

Слово тесно сопряжено с условиями существования и культурной жизнью народа. Существительное дефицит проникло в русский язык достаточно давно, во второй половине XIX века, и это несмотря на наличие очень близкого по значению собственно русского слова нехватка. В советское время оно использовалось в самых разных смыслах. Тем не менее для рядового советского человека слово дефицит ассоциировалось прежде всего с полупустыми полками магазинов, бесконечными очередями, а также покупкой из-под полы или С черного входа. И непременно по блату.

Когда слово так сопряжено с условиями существования и даже свыживанием, оно не может не прижиться в языке окончательно. И будет усвоено «на генетическом уровне».

В наши дни, которые можно охарактеризовать как эпоху изобилия, понятие дефицита вряд ли является таким же важным. Современный русский человек чаще испытывает «дефицит денег», чем «дефицит товаров». Всего так много! И все вроде бы доступно. Но все не купишь, ведь ресурсы ограничены… Конечно, никто в наши дни при помощи слова дефицит эту ситуацию не осмысляет. Но очень частотным для современной русской речи является выражение дефицит бюджета, то есть превышение расходов над доходами. А оно как раз и указывает на нехватку денег (правда, в государственных масштабах и на государственные нужды).

Приведенные значения необходимо противопоставлять. Во-первых, есть экономический термин дефицит, который соотносится с термином профицит и уместен при обсуждении экономических вопросов. Во-вторых, есть слово дефицит, которое в силу сложившейся традиции применимо и к товарной нехватке, то есть, выражаясь экономическим языком, преобладанию спроса над предложением. Будем надеяться, что в этом смысле слово превратилось в историзм и обозначает то, что окончательно осталось в прошлом…

В остальных случаях, пожалуй, лучше не забывать об исконном русском слове нехватка. Выражение дефицит витаминов уместно в речи врача, а выражение дефицит внимания – в речи психотерапевта. Но они вряд ли уместны в речи обычного человека. Да здравствует нехватка! А еще недостаток. Не нужны нам ваши дефициты.

Шлягер, хит или популярная песня?

На самом деле, этот вопрос не так уж тривиален. Он вполне может стать предметом спора, если мы применим его к конкретной песне. И этот пример покажет нам, как иноязычные слова занимают свое место в системе русского языка и при этом вполне уживаются друг с другом.

Шлягер – это песня, которая выделяется, запоминается и становится для людей «родной». Люди склоним петь шлягеры во время застолья. Если угодно, это песня народная. Или почти народная, несмотря на то, что у нее есть авторы. Благодаря всенародной любви шлягеры живут долго, хотя, скорее всего, не вечно – в отличие от несравненной классики.

С хитом дело обстоит иначе. Во-первых, на это указывает внутренняя форма слова, а точнее, основное значение английского hit- «толчок, удар; попадание, удачная попытка». Характеристика песни при помощи данного слова позволяет подчеркнуть, что

песня «попала в яблочко», а ее появление стало неожиданностью, сенсацией (пусть даже мимолетной). Хит – >то что-то вроде яркого события, настолько удачного, что он приковывает к себе внимание и вызывает восхищение.

Уклон в коммерцию здесь налицо, и показателем «хитовости» оказывается очевидный, хорошо измеримый коррелят – цифра, отражающая количество проданных дисков, воспроизведений или голосов слушателей. Всенародную любовь таким образом измерить невозможно.

Хит не живет долго. Мы охотно скажем, что песня в таком-то году (например, и 1913-м) побывала хитом, но вряд ли скажем, что она попы вала шлягером. Шлягер – это все-таки качество, которое не привязано к текущему моменту.

А «популярная песня»… Это слишком длинно и слишком размыто. Да и слово «популярный» вряд ли о чем-то говорит. Есть популярная (по форме) музыка, которая не пользуется ни спросом, ни любовью. И в этом смысле все песни, рассчитанные если не на всенародную любовь, то хотя бы на коммерческий успех, являются «популярными». Только какое дело народу до того, что думают и хотят композиторы вместе с музыкантами?

Когда гостеприимство уместно?

Как сказал Ф. М. Достоевский, Пушкин есть выражение национального русского духа с его всемирной отзывчивостью, который чутко откликается на идеалы других народов, но духовно осмысливает и преображает их.

Важная черта русского языка заключается в том, что он сумел вобрать в себя огромное количество «чужеродных» элементов и при этом не потерять своей самостоятельности, не растаять, не раствориться, остаться самим собой. И это только доказывает, что русский язык, русская культура, в силу свойственной им широты, способны вобрать в себя весь мир, не утратив себя. Разве в этом есть что-то плохое, унизительное? Возможно, мы дали другим не так много. Но зато мы умеем учиться. Мы, русские, умеем слушать. И понимать других.

Ничего плохого в том, что русский язык переживает очередную эпоху заимствований, по большому счету, нет. Активные межкультурные контакты, сопровождающиеся массовыми заимствованиями, в целом скорее обогащают нашу культуру, чем уничтожают ее. И представляется очевидным, что носители русского языка, принимая эти заимствования, демонстрируют не самое худшее качество, а именно – открытость всему новому, готовность осваивать новые формы жизни. И с потоком заимствований есть смысл смириться – за неимением лучшего.

Почему заимствования могут быть полезными?

- Заимствованное слово позволяет восполнить в лексической системе языка недостающие звенья. Это касается реалий, то есть фактов, явлений других культур, это касается технических нововведений, многих научных термином Именно поэтому в нашем словаре закрепляются такие слона, как ноутбук, бэйдж, принтер, сканер, органайзер, тамагочи. виртуальный, киборг, культурология и т. д.

- Если возникает конкуренция между исконным словом и словом-пришельцем, то победитель не всегда оказывается русского происхождения. В свое время предлагалось множество вариантов замены иноязычных слов русскими новообразованиями: мокроступ- это калоша, водомет – фонтан, окоем – горизонт, а ячество – эгоизм. А.С. Шишков и В.И. Даль в свое время предложили русские эквиваленты для иноязычных слов, и бильярд чуть не превратился в шаротык, а тротуар – в топталище. Прямо не верится, что авторы этих неологизмов придумывали их всерьез! Эти слова сохранились в истории как курьезы, но верх взяли другие слова – иноязычного происхождения.

- Заимствованное слово позволяет точнее выразить те или иные понятия, оттенки смысла. Например, ностальгия – это не просто «тоска», это «тоска по родине»; общее русское понятие в заимствованном слове конкретизируется, сужается, и мы никогда не назовем ностальгией тоску по любимому человеку, друзьям или прошлому. И в этом случае иимствованное слово не заменяет русское, а становится как бы рядом с ним.

- Заимствованные слова часто обладают экспрессией или стилистическими оттенками, которые отсутствуют у исконно русских слов. Как правило, эта возможность реализуется при заимствовании иностранных слов в разнообразные жаргоны, прежде всего молодежные. Отсюда экспрессивный глагол хакнуть, образованный от прямого заимствования хакер. Кстати, особой экспрессивностью обладают заимствования, которые существуют наравне с исконно русскими словами, почти не отличаясь от них по смыслу: мани (но не деньги), пипл (но не люди или народ), флэт(но не квартира).

- Заимствованное слово – прекрасный кандидат на роль эвфемизма, который является более мягким обозначением какого-то явления. Например, роль эвфемизмов в русском языкечасто играют медицинские и научные термины, книжныеслова, которые заимствованы из других языков: гениталии,летальный исход, путана, куртизанка и т. д.

- Заимствованное слово оказывается более эффективным средством обозначения того или иного явления в силу своей краткости, емкости и т. д.

Неужели нам совсем не нужны иностранные слова?

Исконно русская и заимствованная лексика

Те слова, которые возникли именно в русском языке, и принято называть исконно русскими. Пояснения заслуживает вопрос, когда эти слова возникли. Ученые дают на него ответ: в любой период. То есть от момента зарождения предка нашего языка – индоевропейского праязыка – и до настоящего момента, так как язык, конечно же, развивается постоянно.

Заимствованная лексика – это те слова, которые пришли из других языков. Иногда эти слова пришли в наш язык так давно, что мы уже считаем их своими и не воспринимаем как иноязычные. Например, слово “сарафан”, заимствованное из тюркских языков, или слово свекла, также заимствованное, только из греческого языка. Эти слова полностью обрусели, стали произноситься, как русские, изменяться и участвовать в словообразовании, как русские.

Иногда они становятся даже “еще более русскими”, чем исконные слова. Забавная история произошла со словом “зонт”, которое было заимствовано в виде “зондек”, то есть “ширма от солнца”. Позже стало произноситься “зонтик”, а еще позже появился и “зонт” по аналогии: домик – маленький дом, котик – маленький кот, зонтик – маленький зонт.

Заимствованными считают и те слова, которые пришли из родственных языков, даже если они очень похожи на наши. Например, слово “робот” пришло из чешского языка.

Русская лексика (совокупность слов языка) прошла многовековой путь развития, в процессе которого одни слова исчезали, другие — появлялись. Этот процесс продолжается в наши дни и будет продолжаться дальше, как и в любом живом языке на планете.

Лексику с точки зрения ее происхождения можно разделить на исконную и заимствованную. Оба этих пласта, в свою очередь, неоднородны по происхождению и времени возникновения входящих в них слов (лексем).

Рассказ об этом мы начнем с исконной лексики: именно она составляет основную часть словарного состава русского языка. Что касается точного количества исконных слов, то установить его трудно, и разные исследователи дают здесь разные оценки. В большинстве случаев доля исконной лексики определяется в диапазоне 80-90% (или даже более) от общего словарного состава.

Исконными называются те слова, которые образовались в данном языке из имеющихся в нем морфем или были унаследованы из более древнего «языка-предка». Например, исконная лексика современного русского языка включает в себя не только слова, образовавшиеся на русской почве в последние два века, но и унаследованные из периода XVI – XVIII вв., древнерусского, праславянского, праиндоевропейского языков… Рассмотрим эти пласты в хронологическом порядке.

Индоевропеизмы

Это условное название наиболее древних русских слов, доставшихся нам в наследство еще от эпохи праиндоевропейского языкового единства. Праиндоевропейский язык восстанавливается гипотетически; он предположительно существовал в V – IV тысячелетиях до н. э. В результате распада на многочисленные диалекты дал начало большинству языков нынешней Европы и некоторым азиатским (индоевропейская языковая семья).

Индоевропеизмы в большинстве своем представляют названия конкретных предметов, качеств и действий; обозначений абстрактных понятий среди них мало. Все эти слова имеют близких «родственников» не только в славянских, но и в других языках индоевропейской семьи. Конечно, «потомки» одного и того же праиндоевропейского слова в современных языках выглядят несколько по-разному: в течение многих веков они изменялись и накопили некоторые фонетические, структурные и семантические отличия. Приведем примеры родственных слов, восходящих к праиндоевропейской эпохе:

русское небо — немецкое Nebel ‘туман’ — греческое nephos ‘небо, облако’ (подробнее об этимологии слова небо см. статью);

русское сын — литовское sūnus — немецкое Sohn – английское son;

русское овца — латинское ovis — древнеиндийское avikaḥ и др.

Кроме перечисленных, к индоевропеизмам в русском языке относят слова:

мать, дочь, брат, сестра, сноха, нос, зуб, ухо, око, ночь, вода, луна, снег, огонь, гусь, олень, дом, мед, дуб, семя, зерно, бронза, цена, имя, новый, левый, первый, иметь, брать, рыдать, шить, молоть, драть, два, три и др. Как видим, среди них есть термины родства, обозначения животных, частей тела, действий, качеств, количества.

Общеславянская лексика

Праславянский (общеславянский) язык — один из «потомков» праиндоевропейского. В свою очередь, является общим предком всех языков славянской группы. Время его существования не установлено точно, обычно называют период со второго или середины первого тысячелетия до н. э. до VI – VII века н. э.

К общеславянской лексике относят слова, которые возникли в праславянском языке и отсутствовали прежде. При этом они обычно создавались на основе праиндоевропейских корней, непосредственно унаследованных славянами; редко — на базе заимствований (например, из языков германской группы). В настоящее время общеславянские по происхождению русские слова имеют близкие соответствия в других славянских языках и не имеют таких соответствий в других языках индоевропейской семьи.

Рассмотрим в качестве примера слово отец. В современный русский язык оно пришло из праславянской эпохи, где было образовано на основе видоизмененного индоевропейского корня *at- (из детской речи) с помощью суффикса *-ĭkŏs. В результате последующих изменений слово приобрело форму *otьkъ > *otьcь, откуда произошло древнерусское отьць, а затем и современный русский вариант. Близкие аналоги есть в других славянских языках: украинское отець, болгарское отец, сербохорватское òтац, словенское oče, чешское otec, польское ojciec, верхнелужицкое wótc и др. Праиндоевропейское обозначение отца было славянами утрачено (ср. немецкое Vater, латинское pater, английское father и т. д.).

Приведем другие примеры русских слов праславянского происхождения. В большинстве своем они обозначают:

— части тела человека и животных (горло, голова, рука, бок, грива, волос, лицо, рыло, ноготь, копыто);

— термины родства (тесть, теща, отчим, мачеха, зять, внук);

— периоды и отрезки времени (весна, год, лето, завтра, утро, месяц);

— предметы обихода (игла, бочка, ведро, веник, нить, замо́к, зеркало, свеча, масло);

— природные объекты и явления (ручей, иней, буря, гром, озеро, остров, долина, солнце, звезда, земля, лёд);

— растения (морковь, пшеница, калина, брусника, овес, ель, береза);

— домашних и диких животных, насекомых (пёс, медведь, конь, рыба, рысь, зубр, бык, пчела, гусеница, змея, орел, ёж, жеребец, сова, заяц);

— полезные ископаемые (глина, олово, песок, железо, золото, серебро, свинец, медь);

— орудия, инструменты и занятия (клещи, борона, грабли, весло, гусли, нож, долото, охота, копье);

— лиц, людей (гость, ведьма, гончар, народ, невеста, жених, отрок, пастух);

— абстрактные понятия (борьба, кара, боязнь, вес, горе, грех, дар, счастье, оборона, образ, смех);

— действия (валять, варить, купать, латать, дышать, лечить, водить, кусать, достать, дробить, ехать, жалеть);

— признаки и качества (важный, глупый, глубокий, быстрый, великий, давний, дорогой, зеленый, красный, седой, левый).

Конечно, здесь перечислены лишь наиболее обширные семантические разряды; ими не исчерпывается все богатство общеславянской лексики в русском языке. В целом праиндоевропейских и праславянских лексем в современном русском языке насчитывается около двух тысяч. С одной стороны, это не много; с другой — эти слова до сих пор являются весьма употребительными, и в нашем повседневном общении их доля составляет около четверти. Кроме существительных, глаголов и прилагательных есть среди них также числительные, местоимения, наречия и служебные части речи.

Восточнославянская (древнерусская) лексика

Языковая общность восточнославянских племен сформировалась примерно к VII – IX вв. и просуществовала до XIV – XV вв. Эти племена, чей язык ныне именуется восточнославянским или древнерусским, стали предками нынешних русских, украинцев и белорусов. Государство, на территории которого проживали поляне, древляне, вятичи, северяне, кривичи и многие другие славянские и неславянские этносы того периода, сейчас мы называем Древней Русью.

Древнерусская по происхождению исконная лексика формировалась по большей части на базе общеславянской, иногда — на основе заимствований (из греческого, германских, тюркских языков). Близкие соответствия русским словам, пришедшим из Древней Руси, есть в украинском и белорусском языках, а вот в языках западно- и южнославянских таких соответствий, как правило, нет.

Примеры:

белка, галка, селезень, снегирь, племянник, снегопад, взор, удел (‘область, территория’), волынка, клинок, ларец, рубль, плотник, сапожник, повар, знахарь, деревня, слобода, западня, льгота, потеха, укромный, лечебный, зоркий, внезапный, затеять, вилять, унять, мелькать, манить, привыкать, добреть и др.

Собственно русская лексика

С XIV – XV вв. начинается эпоха раздельного существования русского, украинского и белорусского языков. Все исконные слова, появившиеся в русском языке с этого времени, называются собственно русскими. Они составляют бо́льшую часть нашего словарного запаса.

Это самый большой и разнообразный пласт русской лексики. Создавалась и создается она на базе исконных слов, доставшихся языку в наследство от более ранних периодов его развития, а также на основе заимствований. Что касается последних: обычно к исконной лексике относят и такие слова, которые образовались от иноязычных по правилам русского словообразования, с помощью русских аффиксов. Например, слова шоссе, чай, маникюр не являются исконными в русском языке и относятся к заимствованной лексике. Но лексемы шоссейный, чайник, маникюрша образованы уже в русском языке по его правилам, поэтому их считают исконными. Некоторые исследователи относят их к промежуточному слою лексики между исконными и заимствованными словами.

Кроме того, исконно русскими могут быть и слова, полностью состоящие из иноязычных морфем. Например: космонавт, активист, ракетодром. Эти лексемы возникли в русском языке, созданы его носителями, а не взяты извне. В иностранных языках они либо вообще отсутствуют, либо являются заимствованиями из русского.

О заимствованной лексике русского языка можно прочитать здесь.

.

Литература:

Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. — М., 1959.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. — М., 2017.

Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык: В 3-х частях. — Ч. I. — М., 1987.

Маринова Е. В. Иноязычная лексика современного русского языка. — М., 2012.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х томах. — М., 1999.

Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. — М., 1971.

Исконно русские слова: история, особенности и примеры

Русский язык является одним из самых ярких и сложных на земном шаре. Выразить все оттенки мысли и описать детально события, показать настроение человека и его отношение к окружающему миру помогает этот прекрасный и сильный язык. Его происхождение уходит в древность и делится на заимствованные и исконно русские слова. Для людей, которые изучают этот язык или проживают на территории России, очень важно различать русские и иностранные слова, пришедшие в нашу страну из других языков мира. Не имея таких знаний, полноценно понять его природу практически невозможно.

Древние истоки

Русский относится к индоевропейской языковой группе, в основе которой лежит еще более древний праиндоевропейский язык. От этой «семьи» произошли:

- Общеславянский.

- Балтийские.

- Германские.

- Романские языки.

Общеславянский язык сначала переродился в древнерусский, а после XIV века разделился на три части: русский, украинский и белорусский. Самые древние исконно русские слова пришли в нашу лексику из праиндоевропейского языка. Эти слова используются людьми до сих пор и употребляются в повседневной жизни очень часто. Мало кто задумывается над такими названиями близких родственников, как мать, сын, дочь, брат и сестра. А между тем они являются исконно русскими словами, примеры которых можно приводить бесконечно.

На какие группы можно разделить русские слова?

Как было отмечено выше, наш современный язык берет свое начало в индоевропейской языковой семье. Поэтому можно разделить происхождение названий различных предметов на группы исконно русских слов. Всего существует четыре группы.

Индоевропейская группа

Индоевропейская группа слов самая распространенная в мире. Она охватывает все континенты, на которых проживают люди. Название этой группе дал ученый – полиглот Томас Юнг в 1813 году. В немецких источниках группу обычно называют «индогерманские языки», а в более ранние время ее называли арийской, позже этим названием стали именовать одну из групп индоевропейских языков.

Существуют разные гипотезы о месте возникновения праиндоевропейского языка, из которого вышла эта группа. Люди, говорящие на нем, жили около шести тысяч лет назад. Они обитали в Восточной Европе и юго-западной Азии. Также носителями этого языка принято считать индоевропейцев ямной культуры, территория которых находилась на землях Украины и южной части России. Этот вариант зарождения языка подтверждают научные исследования. Распространению его в Европе послужила миграция народа ямной культуры с причерноморских земель и Поволжья 4500 лет назад.

Гипотеза о смешении языков из двух источников

По еще одной гипотезе считается, что индоевропейская группа сформировалась из двух языковых источников. Ученые предполагают, что произошло смешение уральско-алтайского с кавказско-семитским. По этой гипотезе первоначально из индоевропейского общества появился анатолийский праязык, произошло это событие на территории Армянского нагорья в четвертом тысячелетии до нашей эры. Затем прародители анатолийцев двинулись на запад. В результате этого переселения произошло дальнейшее разделение индоевропейского языка на группы. В одну группу входили предшественники италийских, тохарских и кельтских, а в другую группу вошли предшественники армянского, арийского, греческого, балтийского, славянского и германского языков. В свою очередь, вторая группа раскололась на еще две ветки:

- Арийский, армянский, греческий.

- Германский, балтийский, славянский языки.

К индоевропейской языковой группе относятся такие слова, как, например, названия родственников: отец, мать, сын, дочь. Это исконное значение русских слов понятно практически каждому жителю планеты. А также обозначения некоторых животных: волк, овца, бык. И продуктов питания: мясо, кость.

Общеславянская группа

Эту группу часто называют праславянской. Слова этой группы пришли к нам от славянских племен. К сожалению письменных источников праславянского языка не сохранилось, и он был восстановлен путем сравнения разных славянских языков и других индоевропейских языковых ветвей. В начале нашей эры славяне занимали обширную территорию и объединяли большое количество людей. Они уже пользовались одним, общим языком, в который входили исконные слова русского языка. После VII века произошло расселение народа. В результате этого общий язык «распался», но стал основой, на которой смогли образоваться южнославянские, западнославянские и восточнославянские языковые группы.

Среди исконно русских слов примерами общеславянской группы могут выступать названия жилых помещений или растений: дом, пол, сени, овес, горох и другие. А также продукты питания или имена птиц: кисель, квас, сыр, курица, скворец. Существуют глаголы имеющие свое происхождение из общеславянской группы: лечь, спать, сидеть. Прилагательные и числительные: молодой, старый, один, два, три, сто и другие. Местоимения и наречия: я, мы, ты, там, где, и др.

Восточнославянская или древнерусская группа

Слова этой группы появлялись только у восточных славян, прародителей русских, украинцев и белорусов, которые к IX веку входили в состав Киевской Руси. Для исконно русских слов примерами могут служить наименования предметов, действий или их свойств: лукошко, рокотать, хороший дом, сизый голубь, красивый, длинный. Среди понятий родственных отношений появляются слова: дядя и падчерица. К названиям птиц и животных добавляются зяблик, снегирь, белка, в единицах счета люди используют такие числа, как сорок и девяносто. Появляются слова, которые обозначают временные промежутки, например, сегодня. Всеми этими словами пользуются и русские, и украинцы, и белорусы.

Русская группа

В эту группу входят все слова, которые возникли с XIV века у великорусской народности. Исключением является лексика, заимствованная из других языков. Новые слова появлялись в результате деятельности человека, появления новых предметов и явлений. К словам исконно русской лексики этого периода можно отнести:

- Предметы быта: обои, облучок.

- Действия: распекать, брюзжать.

- Различные понятия: обман, опыт, итог.

- Слова, сформированные при помощи суффиксов: каменщик, чистильщик, зажигалка.

- Существительные: светотень, овцебык.

- Прилагательные: дикорастущий, темно-красный.

- Глаголы: разбежаться, вжиться.

- Наречия: по-осеннему.

- Предлоги: вроде, пока и другие.

Заимствованные слова

В любом языке мира присутствуют слова, которые пришли из других стран. Человек в ходе своей деятельности начинает общаться с представителями других народов. Налаживая политические, культурные и торговые связи, люди разных языковых групп приносят в свою речь новые, заимствованные слова. Лексика русского языка включает в себя около 10 % слов иностранного происхождения (греческие, латинские, английские, немецкие, французские, арабские, китайские). Кроме этого, по правилам русского языка от заимствованных могут образовываться новые русские слова. Например:

- Спорт – спортивный.

- Климат – климатический.

- Кофе – кофейник.

- Шоссе – шоссейный и другие.

Как отличить заимствованное?

Для людей, изучающих русский язык, очень важно уметь различать, какое слово исконно русское, а какое пришло из иностранного языка. Существует ряд признаков, по которым легко определить происхождение слова:

- Начинается на гласные буквы А, Э, Ю, например – аптека, аура, эскимо, эпоха, юбка.

- В составе присутствует буква Ф, например – факел, буфет, туфли, футбол, софит, телефон, граммофон, фигура и другие.

- Существительные заканчивающиеся на –ия: лекция, армия, гармония, фотография, ситуация.

- Присутствуют удвоенные согласные: профессия, терраса.

- Если в корне идут подряд две гласные буквы: поэт, маэстро.

- В соседних слогах имеются одинаковые гласные А, У, И: барабан.

- Сочетания букв МЮ, БЮ, ПЮ, КЮ,КЕ, ГЕ, ХЕ также являются признаками заимствованных слов: бюро, мюсли, кегли, пюре.

Зная эти признаки, можно легко определить, какое слово является исконно русским.

Слова, пришедшие из старославянского языка

Старославянский язык начался с эпохи Киевской Руси. С X века русский вместе с церковнославянским языком развивались параллельно, оказывая значительное влияние друг на друга. В отдельную группу заимствованных выражений можно выделить старославянизмы исконно русских слов:

- Град – город.

- Брег – берег.

- Глагол – слово и другие.

Старославянизмы, как и другие заимствованные слова, имеют свои отличительные признаки:

- Фонетические: -ра- (град), -ла-(власть), -ре-(бремя), -ле-(млечный), жд/ж (чуждый – чужой), щ/ч (освещение – свеча), А, Е, Ю в начале (агнец, един, юродивый).

- Морфологические. Приставки: со-, чрез-, пред-, пре-, из-, низ-, воз- (изнемогать). Суффиксы: -ени-, -еств-, -изн-, -айш-, -ейш-, -ащ-, -ущ- (добрейший). Если слово начинается на: зло, добро, благо, бого, душе, велико (злословие, добродетель, благодарность и другие).

Что означают старославянизмы?

Дети и взрослые очень любят читать русские народные сказки. Именно в этом жанре литературы можно понять происхождение слов. Исконно русская лексика красной нитью проходит через народный эпос, дошедший до современного читателя.

В развитие современного русского языка неоценимый вклад внес Александр Сергеевич Пушкин. Со школьной скамьи, а может быть и еще раньше, люди читают его сказки, которые переданы поэтом в стихах. Старославянизмы, пришедшие в современный русский язык, передают речи и написанному произведению особую торжественность, показывают оттенки и краски древней эпохи. Можно вспомнить «Сказку о царе Салтане», где «Град на острове стоит… со златоглавыми церквями» или произведение «Руслан и Людмила», в котором присутствует богатое наследие старославянских слов – лукоморье, златая цепь, чредой, брег, царевна тужит и многие другие.

Старинные слова, которые украшают современную речь

Слова, дошедшие из глубины времен, могут обогатить разговор современного человека, добавить в его речь сочность и окрасить ее яркими оттенками. Поэтому их необходимо знать и понимать, что они означают.

Список некоторых слов с пояснениями:

- Авось – как-нибудь, что-нибудь получится.

- Алтын – три копейки.

- Аспид – ядовитая змея, а в переносном смысле плохой человек.

- Бает и балакает – рассказывает или говорит. Всем знакомая с младенчества колыбельная «Баю, баюшки, баю…» зачастую вызывает непонимание этих слов, но зная перевод слова «баять», можно легко догадаться, о чем идет речь в песне.

- Беремя – ноша, которую можно захватить руками.

- Брань – сражение (поле брани – место, где происходит битва).

- Булат – прочная сталь.

- Былина – народная песнь, восхваляющая героев, например богатырей.

- Ватажиться – дружить (ватага ребят).

- Ведать – знать, иметь какое-либо знание.

- Вертеп – пещера или подземелье.

- Вершок – единица измерения, которая равна 4,4 см. Например поговорка: «От горшка два вершка» указывает человеку, что он еще слишком мал, чтобы иметь свое мнение.

- Вестимо – то, что само собой разумеется.

- Витязь – воин.

- Выворотень – дерево упавшее с корнями вывернутыми из земли.

- Выдюжить – вытерпеть.

- Глас – голос. Например пословица: «Глас народа, глас Божий».

- Гой еси – ой же вы!

- Горница – жилая комната, в которой может стоять горка – шкаф со стеклянными стенками для красивой и дорогой посуды.

- Давеча – недавно.

- Дереза – кусты с колючками.

- Дивлюсь – удивляюсь или смотрю.

- Душегрейка – теплая, как правило, шерстяная или стеганая кофточка без рукавов, украшенная сзади оборками.

- Егоза – суетливый человек.

- Жбан – кувшин с крышкой.

- Занедужить – болеть.

- Изба – деревенский, русский дом из бревен.

- Инда – так что.

- Кадка – деревянная бочка.

- Кичка – красивый, женский головной убор.

- Кныш – горячий хлеб.

- Косая сажень – мера длины, которая представляет диагональ от пальца ноги, до пальца вытянутой руки.

- Кочет – петушок.

- Матица – средняя балка на потолке в избе.

- Несолоно хлебавши – те тот результат, который ожидался, разочарование.

- Око – глаз.

- Орать – пахать (орарь – пахарь).

- Панталык – порядок или толк.

- Полати – прообраз кровати, который сооружали из досок под потолком между печкой и стеной.

- Пядь – мера длины, которая равна расстоянию между большим и указательным пальцами.

- Рачительный – бережливый.

- Седмица – неделя.

- Слобода – пригород.

- Терем – красивый дом.

- Хмара – большая туча.

- Чаять – ожидать или надеяться.

- Челядь – прислуга.

- Яхонт – драгоценный камень, как правило, рубин.

Это всего лишь небольшой список старинных выражений, приведенный для примера. Людям, проживающим в России, необходимо интересоваться и знать происхождение исконно русских слов. Если забыть прошлое, можно потерять будущее.

Похожие статьи

- Иностранные слова в русском языке. Слова иностранного происхождения: примеры

- Традиционные русские блюда: список. Исконно русские блюда: названия, рецепты

- Заимствованные слова в русском языке из английского, французского или немецкого: примеры, значение

- «Вибер» или «Вайбер»: к вопросу о произношении заимствований

- Ремесло — это что такое? Значение и определение слова

- Исконно русские имена: список, история и интересные факты

- Греческие слова в русском языке